.3 Оценка основных фондов (статистические данные)

Список использованных источников

Для того чтобы предприятие нормально функционировало, ему необходимо наличие определённых средств и источников. И одним из таких источников являются основные фонды, и без них вряд ли что-то могло осуществиться.

Одна из главных задач предприятий — повышение эффективности и качества общественного производства и значительное увеличение отдачи капитальных вложений и основных фондов, являющихся материальной базой производства и важнейшей составной частью производительных сил страны.

Численный рост и качественное улучшение средств труда на основе непрерывного научно-технического прогресса — это решающая предпосылка неуклонного роста производительности труда.

Основные фонды участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном процессе, частями переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Эта особенность основных фондов делает необходимым их максимально эффективное использование.

Что такое основные средства?

Тема данного курсового проекта весьма актуальна. Она заключается в том, что изучения основных фондов предопределены и тем, что в условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие вопросы, как технический уровень, качество, надежность продукции, что целиком зависит от качественного состояния основных фондов предприятия и их эффективного использования.

Полное использование основных средств ведет к увеличению прибыли предприятия.

В условиях рыночной экономики предприятия строительного комплекса должны искать пути повышения эффективности производственной деятельности, укреплять и своевременно обновлять свою материально-техническую базу.

Развитие строительства, как и любой другой отрасли, зависит от качественного состояния и динамики обновления основных фондов. Состояние основных фондов, в свою очередь, на прямую зависит от величины инвестиций, направляемых на их обновление. Переход к экономике более высокой организации и эффективности возможен через приведение в действие организационно-экономических резервов, наиболее значимыми из них выступают ресурсы и резервы обновления структуры производственных фондов на качественно новой технической основе, улучшение использования технологического оборудования — сердцевины активной части основных промышленно-производственных фондов.

По имеющимся оценкам, за 15 лет с начала рыночных преобразований инвестиции в основной капитал строительной базы сократились в 13 раз, на техническое обновление производств финансовых средств поступило в 11 раз меньше, чем нужно. Актуальными остаются проблемы морального износа (на предприятиях строительных материалов, например, моральный износ активной части основных фондов превышает 80%).

Сегодня российские строительные организации все еще находятся в тяжелом положении из-за сворачивания централизованного финансирования жилищного и промышленного строительства. Власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не имеют достаточных средств на осуществление строительных программ. Чрезвычайно возросли (и продолжают расти) цены на материальные и энергетические ресурсы, строительную технику и оборудование. Эти и другие факторы способствуют постоянному росту цен на готовую строительную продукцию, обусловливают низкое качество и большую продолжительность работ, неэффективное управление и экономическое функционирование строительных организаций.

2.2 Основные средства предприятия Амортизация.

Целью работы является характеристика основных фондов предприятия, дать им оценку. Одной из главных задач предприятия, является увеличение прибыли, через правильное и рациональное использование основных фондов. Зная о каждом элементе основных фондов, их физическом и моральном износе, о факторах, которые влияют на основные фонды, мы можем повысить эффективность использования основных фондов и ускорить рост производительности труда.

Задачами в моей работе являются: рассмотрение понятия «основные фонды»; структуры и классификации основных фондов, оценки показателей использования основных фондов.

Объектом данной работы выступают основные фонды предприятия, предметом — структура фондов предприятия.

строительный фонд материальный

1. Теоретическая часть

Основные фонды — часть имущества строительной организации, которое используется в производственном процессе и непроизводственной сфере в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Основные фонды за время полезного использования по частям переносят свою стоимость на стоимость производственной продукции, сохраняя при этом полностью или частично свою натуральную форму.

.1 Классификация основных фондов

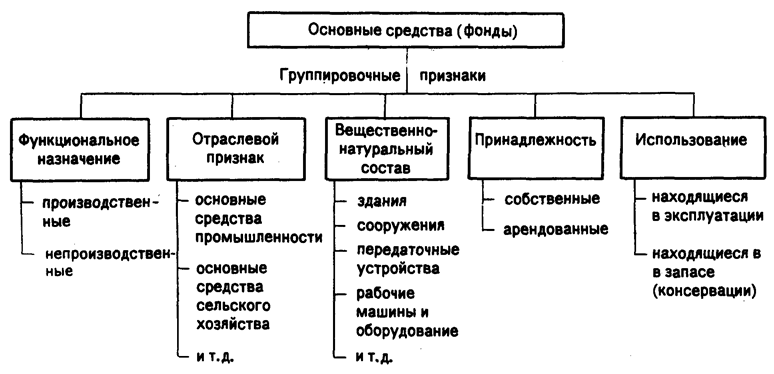

Существует несколько классификаций основных фондов.

Ø По назначению и сфере применения основные фонды подразделяются на:

) Основные производственные фонды представляют собой средства труда, непосредственно или косвенно участвующие в производственном процессе и сохраняющие при этом свою натуральную форму.

) непроизводственные основные фонды имущество социального назначения. Это жилые дома, спортивные учреждения, столовые, базы отдыха и другие объекты культурно — бытового обслуживания трудящихся, находящиеся на балансе предприятий и не оказывающие прямого воздействия на производственный процесс.

Несмотря на то, что непроизводственные основные фонды не оказывают какого — либо непосредственного влияния на объем производства, рост производительности труда, постоянное увеличение этих фондов связано с улучшением благосостояния работников предприятия, повышением материального и культурного уровня их жизни, что в конечном счете сказывается на результате деятельности предприятия.

Ø К основным производственным фондам строительства относятся следующие средства труда: рабочие машины и оборудование, силовые машины и оборудование, транспортные средства, производственные здания и сооружения:

. К группе рабочие машины и оборудование относятся: строительные машины и механизмы (экскаваторы, скреперы, бульдозеры, подъемные краны и т.п.), применяемые непосредственно при производстве строительных и монтажных работ.

. Силовые машины и оборудование включают: генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, газогенераторы, паровые котлы, передвижные электростанции, компрессоры, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.

. Транспортные средства строительных организаций представлены автомобильным, железнодорожным транспортом, предназначенным для транспортирования людей, грузов, строительных материалов и конструкций. Наибольший удельный вес в составе транспортных средств, обслуживающих строительство, имеют автомобили, локомотивы, платформы, вагоны и т.п., выполняющие как технологические процессы, так и транспортные функции.

. Группа здания и сооружения объединяет инженерно-строительные объекты, назначением которых является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства строительно-монтажных работ. К производственным зданиям относятся: строения, занятые конторами, складами, лабораториями, телефонными станциями; проходные, контрольные и весовые пункты; пожарные вышки и депо; здания транспортного хозяйства (гаражи и т.д.) и все другие здания, обслуживающие строительное производство. К сооружениям в строительстве относятся: мосты, эстакады, линии электропередач, водонапорные башни, шоссейные дороги, железнодорожные насыпи, бункера для хранения сыпучих материалов и т.д.

Ø С точки зрения участия отдельных составляющих в производственном процессе и воздействия их на предметы труда основные производственные фонды подразделяются на две части:

активные — оказывают прямое воздействие на изменение формы и свойств предметов труда, к ним относят: машины, оборудование, транспортные средства, приборы, инвентарь и др.

пассивные — здания, сооружения, инвентарь, обеспечивающие нормальное функционирование активных элементов основных фондов.

Ø По принадлежности основные производственные фонды подразделяются на:

. Собственные — это фонды, находящиеся на балансе строительной организации.

2. Привлеченные — взятые во временное пользование у другой организации на условиях аренды или оказания услуг. Основными фондами, переданными в порядке оказания услуг, являются фонды, находящиеся на балансе специализированных организаций (фирм), но привлекаемые для выполнения строительно-монтажных работ вместе с обслуживающим персоналом (экскаваторщики, машинисты башенных кранов, бульдозеристы). Оплата выполненных объемов работ осуществляется по акту за фактически отработанное время. Ремонт, техническое обслуживание фондов осуществляет их владелец

Ø По признаку использования основные фонды подразделяются на:

. Действующие, к которым относятся средства труда, функционирующие в процессе строительства как в основном, так и в подсобных производствах

. Бездействующие, считаются фонды, находящиеся на стадии выбытия в связи с их износом, на консервации или в запасе.

.2 Структура основных фондов

Структура основных фондов указывает на их специфические особенности для строительства, которые непосредственно связаны с технико-экономическими особенностями продукции строительства и в первую очередь с тем, что продукция отрасли «строительство» является подвижной частью экономики.

Улучшить структуру основных фондов позволяют:

. Обновление и модернизация оборудования;

. Совершенствование структуры оборудования за счет увеличения доли прогрессивных станков и машин;

. Лучшее использование зданий и сооружений, установка дополнительного оборудования на свободных площадях;

. Правильная разработка проектов строительства;

. Ликвидация лишнего и малоиспользуемого оборудования.

Основные фонды характеризуются по возрастной структуре отдельных видов: до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет, от 15 до 20 лет и свыше 20 лет.

По степени использования основные фонды подразделяются на находящиеся:

1. в эксплуатации;

. в запасе (резерве);

. в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации;

Все это говорит нам о том, что бизнес и общество заинтересовано в повышении доли машин и оборудования — наиболее активной части основных фондов и в снижении удельного веса, прежде всего зданий и хозяйственного инвентаря без ущерба для эффективного функционирования производственного процесса.

Почти каждое предприятие может улучшить структуру основных производственных фондов за счет повышения доли производственного оборудования. Это возможно благодаря более рациональной расстановке оборудования внутри цехов, размещения его на открытых площадках, где это возможно, а также выноса с производственных площадей непроизводственных служб (складов, контор и т.д.) и размещения на них дополнительного количества оборудования.

Производство строительной продукции осуществляется на открытом воздухе. Структура основных производственных фондов свидетельствует также о том, что основу активной части фондов составляют строительные машины и механизмы, силовое и производственное оборудование.

Соотношение отдельных групп основных фондов в их общем объеме представляет собой видовую (производственную) структуру основных фондов. В основном, масса основных фондов сосредоточена в активной части.

.3 Оценка основных фондов (статистические данные)

Оценка основных фондов в строительстве производится в натуральных и денежных показателях. Натуральные показатели позволяют получить представление о количественном составе основных фондов, их технической характеристике, сроках службы. В денежной форме основные фонды оцениваются либо по первоначальной стоимости, т.е. по затратам на приобретение, транспортировку, установку и монтаж (для механизмов и оборудования) и на строительство (для зданий и сооружений), либо по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом износа).

В связи с тем, что основные фонды приобретаются в разное время по действующим в это время ценам, для их оценки в сопоставимых ценах через определенные промежутки времени (примерно через 10 лет) производится единовременная переоценка фондов. Она проводится во всесоюзном масштабе в действующих на момент переоценки ценах. Рассмотрим и проанализируем структуру.

На данной схеме приведен пример по некоторым видам экономической деятельности в РФ. Схема выполнена в процентах на конец 2005 г. и 2013 г.

В данной структуре хорошо заметно изменение основных фондов на доле сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства: в 2005 году доля составляла 3,5%, а в 2013 году уменьшилось до 2,8%. Что доказывает об упадке основных фондов. Это связано с тем, что люди уже не нуждаются в сельском хозяйстве, маленькая часть населения живет в таких условиях, все больше людей стремятся в большие города, что и заметно влияет на следующую нашу структуру.

Изменения понесли основные фонды на доле операций с недвижным имуществом, арендой и предоставлением услуг: в 2005 году доля составила 22,6%, а в 2013 году 24,8. Такое возрастание очень заметно отразилось в некоторых городах, не только с экономической точки зрения. Происходит модернизация, поэтому и строительство не стоит на месте.

Так же можно провести анализ по добыче ископаемых, как я высказалась выше, модернизация не стоит на месте, а без материала этого бы точно не произошло. Это все ведет к тому, что добыча увеличилась, возросла по сравнению с 2005 годом, где доля составляла 8,0%, а в 2013 году уже 10,6%.

Рассмотрим долю строительства, статистика основных фондов не особо изменилась, если сравнивать ее с 2005 годом. В 2005 году она составила 1,5 , а в 2013 году 1,3.

Вывод: уровень основных фондов в разных экономических деятельностях за 8 лет, как возрос так и упал. Увеличение- свидетельствует нам об улучшении производства, уменьшение — конечно же о меньшем использовании, износе и упадке цен.

В экономике более широкое использование имеет система стоимостных показателей, получившая особое развитие в условиях рынка. В денежном выражении осуществляется сводный учет и планирование на всех уровнях управления воспроизводственным процессом основного капитала, а также начисление и использование амортизационного фонда, включение износа средств труда в себестоимость продукции, планирование объемов и источников финансирования капитальных вложений и др. Натуральные показатели необходимы для расчета производственной мощности предприятий и планирования развития производства. Денежная оценка позволяет оценить общий объем основных фондов предприятий, так как они представлены множеством объектов различных по назначению и мощности. Для учета в денежном выражении применяются несколько оценок, т.к. основные фонды используются длительное время и снашиваются по частям, следовательно, в каждый конкретный момент времени любой элемент может иметь несколько денежных оценок.

Таблица 1. Видовая структура основных фондов коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательство) в Российской Федерации на конец 2012 года с учетом переоценки, осуществленной на конец отчетного года, по видам экономической деятельности

Всего основных фондовиз них:зданиясооружениямашины и оборудованиетранспортные средствапрочие виды основных фондовмлн. руб.в % к итогумлн. руб.в % к итогумлн. руб.в % к итогумлн. руб.в % к итогумлн. руб.в % к итогумлн. руб.в % к итогуВсего63160722100913479614,53185651350,41732603927,436721465,811712281,9 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство159865110051020131,916306210,266161041,41105166,91532629,6рыболовство, рыбоводство6586110050427,747177,22019430,73507853,38301,1добыча полезных ископаемых97615561007177897,4654395267,0210465021,62873712,91077941,1обрабатывающие производства8899497100218530724,6128527614,4489292155,03114513,52245422,5производство и распределение электроэнергии, газа и воды7899157100106857013,5396827050,2270808334,3817861,0724481,0оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования1462655410011199117,71116514576,3200888513,71818301,21507831,1гостиницы и рестораны17648210011112363,089755,13134017,835322,02151212,1транспорт и связь1343218810010431967,8739644155,1299887822,3185589813,81377751,0финансовая деятельность188035310085351545,4980445,254372828,930152916,0835374,5государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение4902100124225,3142429,0124925,584117,21463,0образование4077100270066,22536,275718,6541,33137,7здравоохранение и предоставление социальных услуг1248581006635853,11314710,53168225,456874,679846,4предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг3541021007390320,911439832,38356523,6248827,05735416,2

В данной таблице структура основных фондов указана и в процентах и в денежной форме. Проведем анализ по двум субъектам, они выделены серым цветом.

Строительство и операции с недвижимым имуществом в денежном эквиваленте основные фонды строительства составляют 910миллиона 474 тысячи рублей, в недвижимом имуществе 3 миллиарда 422 миллиона 10 тысяч рублей. В общей сумме основных фондов уже заметна разница между этими двумя субъектами. Основные фонды делятся на группы, такие как: здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие виды.

Каждая из этих групп имеет свою стоимостную оценку, например, в строительстве, здания занимают 197миллиона 652тысячи рублей, а в недвижимом имуществе 1миллиард 178 миллионов 287 тысяч. Эти суммы уже включены в общую сумму основных фондов, которая приведена выше.

Конечно же такие разницы в суммах связаны со многими факторами, например с тем, что на этих двух субъектах разная производительность труда и цены, так же связано с тем, что на этих субъектах идет разный технологический процесс, что способствует разной выработке. Поэтому мы можем сказать что субъект связанный с недвижимым имуществом имеет большую сумму основных фондов.

Общий вывод: Статистический анализ основных фондов необходим прежде всего для подготовки, обоснования и принятия экономических решений. Выбор направлений анализа и реальных аналитических задач определяется потребностями управления, что составляет основу финансового и управленческого анализа.

2. Практическая часть

Расчет параметров площади жилой комнаты

Расчет пола и стен комнаты (спальной) в квадратных метрах.

Площадь по полу: 4*4=16 кв.м.

Площадь комнаты по стенам: (4+4+4+4)* 2,3=36,8 кв.м.

Чистые квадратные метры стен комнаты для ремонта:

дверь (0,9*2,1) =30,4 кв.м

Следовательно: (36,8-4,5-1,89)=30,4 кв. м

ИТОГО: 30,4 кв. м по стенам комнаты (спальни)

В данной курсовой работе было показано, что анализ основных фондов на предприятии необходим для того, чтобы выявить факторы, влияющие на неэффективное использование основных средств, и найти пути для преодоления или смягчения этих отрицательных факторов.

В итоге, стало ясно, что любое предприятие стремится к повышению эффективности использования своих основных производственных фондов. Это является залогом увеличения выработки продукции, что в конечном итоге ведет к повышению доходов, а, следовательно, и к повышению уровня рентабельности. Поэтому проблема максимальной эффективности основных фондов должна стать одной из ключевых для любой организации, не только строительства.

Повышение эффективности основных фондов осуществляется за счет более быстрого освоения новых мощностей, повышения сменности работы машин и оборудования, совершенствования организации материально-технической базы, ремонтной службы, повышения квалификации рабочих, технического перевооружения предприятий, модернизации и проведения организационно-технических мероприятий.

Так же важно заметить, что не только быстрое освоение влияет на улучшение, но и рациональное использование основных средств. Благодаря рациональному использованию средств и повышению производительности труда можно увеличить объём производства и реализации продукции.

Список использованных источников

1.Экономическая статистика. — Учебник/ Под ред. Ю.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2001

.Савицкая Г.В. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 2002г.

.Статья » Проблемы воспроизводства основных фондов экономики и обновления материально-технической базы строительного комплекса» — кандидата экономических наук Л.С. Белоусов

.Вэб сайт Специфический взгляд на экономику

.Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. — 3-е изд., доп. и перераб. — М: Юрайт-Издат, 2007. — 620 с.

Теги: Основные фонды в строительстве Курсовая работа (теория) Экономическая теория

Просмотров: 30731

Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Основные фонды в строительстве

Репетиторство

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Источник: diplomba.ru

Раздел I. Основные средства строительной организации

Основные фонды – это совокупная стоимость материально-вещественных ценностей производственного и непроизводственного назначения, необходимых для выполнения предприятиями своих функций.

Стоимость основных фондов по мере их износа частями включается в издержки обращения и таким образом входит в стоимость реализуемых товаров. В процессе реализации товаров и происходит обращение части стоимости основных фондов торговли. Продолжительность использования основных фондов колеблется от года до десятков лет, т.е. основные фонды переносят свою стоимость на товар в течение длительного времени. Время, в течение которого совершается оборот основных фондов, называется сроком их службы. Стоимость основных фондов, которая перенесена на реализованные товары в течение срока службы, образует амортизационный фонд.

Основные фонды предприятий разделяются на производственные и непроизводственные. Производственные основные фонды, т.е. совокупность средств труда, функционирующих предприятиях, в свою очередь подразделяются на пассивные (здания) и активные (оборудование). Специфической особенностью является существенное преобладание активной части в структуре основных производственных фондов.

Непроизводственные основные фонды, представляющие собой совокупную стоимость зданий, сооружений, оборудования и инвентаря учреждений просвещения, здравоохранения, жилого фонда, находящихся на балансе предприятий, предназначены для обеспечения условий труда и быта работников.

Учет основных фондов производится в натуральной и денежной формах. С помощью натуральных показателей он осуществляется отдельно для каждой группы выше приведенной классификации. Например, для зданий натуральными показателями являются, их число, общая и полезная площадь, выраженная в квадратных метрах; для рабочих машин — число единиц, вид, возраст и т.п.

Для более полной характеристики состояния средств труда следует проводить аттестацию каждого рабочего места, которая представляет собой комплексную оценку его соответствия нормативным требованиям и передовому опыту по таким направлениям, как технико-экономический уровень, условия труда и техника безопасности. Эта форма учета позволяет определить не только вещественную структуру основных фондов, но и их технический уровень, составить баланс оборудования и т.д. Учет в денежной форме проводится для определения общей величины основных фондов, их динамики, структуры, расчета амортизационных отчислений, экономической эффективности капитальных вложений, т.е. того, без чего невозможно судить о состоянии экономики предприятия. Эти оценки делают по первоначальной, восстановительной, а также по остаточной стоимости (первоначальной стоимости с учетом износа).

Когда предприятие производит затраты на приобретение товаров или услуг, оно в дальнейшем ожидает получить от их использования экономический эффект, который достигается либо в текущем периоде, либо в будущем. В первом случае, если этот эффект достигается в текущем периоде, стоимость приобретаемых товаров являются текущими расходами предприятия. Во втором случае, если этот эффект проявляется в будущем, совершаемые затраты будут капитализированы. Примерами подобных затрат являются затраты на приобретение технологического оборудования, которое используется для производства продукции предприятия или затраты, связанные со строительством новых производственных помещений. Капитализированные затраты предприятия носят название внеоборотных активов.

В бухучете долгосрочные активы первоначально регистрируются по стоимости их приобретения — первоначальная стоимость актива. Первоначальная стоимость включает суммарные затраты предприятия по приобретение, доставку, монтаж, наладку актива.

В учете первоначальная стоимость актива последовательно уменьшается на величину начисленного износа. Разность первоначальной стоимости актива и суммы начисленной амортизации называется остаточной стоимостью актива.

Для отражения реальной рыночной стоимости актива может производиться периодическая переоценка балансовой стоимости актива. Восстановительная стоимость — стоимость актива, за которую он может быть реализован в настоящее время. Методы посредством коэффициентов переоценки, устанавливаемых централизованно. Стремление учесть инфляционные процессы в экономике или с помощью института независимых оценщиков в настоящее время обсуждается.

Ликвидационная стоимость актива определяется как стоимостная оценка актива в момент его утилизации (стоимость металлолома и драгоценных металлов, входящих в состав оборудования и т.п.). Для основной части активов ликвидационная стоимость принимается равной нулю.

Амортизация (от сред. — век. лат. amortisatio — погашение). 1) Постепенное снашивание фондов (оборудования, зданий, сооружений) и перенесение их стоимости по частям на вырабатываемую продукцию; 2) уменьшение ценности имущества, облагаемого налогом (на сумму капитализированного налога). Амортизация обусловлена особенностями участия основных средств в процессе производства. Основные средства участвуют в процессе производства длительный период (не менее одного года). При этом они сохраняют свою натуральную форму, но постепенно снашиваются.

Амортизация начисляется ежемесячно по установленным нормам амортизационных отчислений. Начисленные суммы амортизации включаются в себестоимость выпускаемой продукции или издержки обращения и одновременно за счет амортизационных отчислений создается амортизационный фонд, используемый для полного восстановления и капитального ремонта основных средств. Поэтому правильное планирование и фактическое начисление амортизации способствует точному исчислению себестоимости продукции, а также определению источников и размеров финансирования капитальных вложений и капитального ремонта основных фондов.

Амортизационные отчисления – начисления с последующим отчислением, отражающие процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на стоимость производимых с их помощью продукции, работ и услуг в целях аккумуляции денежных средств для последующего полного восстановления. Они начисляются как на материальные ценности (основные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), так и на нематериальные активы (интеллектуальная собственность). Амортизационные отчисления производятся по установленным нормам амортизации, их размер устанавливается за определенный период по конкретному виду основных фондов (группе; подгруппе) и выражается, как правило, в процентах на год износа к их балансовой стоимости. Амортизационный фонд – источник капитального ремонта основных средств, капитальных вложений. Образуется за счет амортизационных отчислений.

Различают плановые и не плановые амортизационные отчисления.

Плановые начисления амортизаций осуществляются согласно учетной политики организаций.

Для замены изношенного оборудования и для ускоренного формирования амортизационного фонда используются вне плановой амортизаций

Существуют четыре способа определения сумм амортизационных отчислений по отдельным объектам основных средств:

1) линейный определяется как — Первоначальную стоимость основных средств умножают на норму амортизаций исчисленную исходя из срока полезного использования этого объекта.

2)списания стоимости пропорционально объему продукции (работ); два метода ускоренного списания определяется как — Натуральный показатель объема продукций в отчетном периоде умножают на соотношение первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема выпуска продукций на весь полезного использования основных средств ;

3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования определяется как – Первоначальную стоимость основных средств умножают на соотношение числитель-число лет оставшихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе сумма порядковых чисел лет срока полезного использования ;

4) метод уменьшающегося остатка определяется как – Остаточная стоимость основных средств на начало года умножают на норму амортизаций исчисленную исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения установленного законодательно.

Метод равномерного списания. Согласно этому методу амортизируемая стоимость объекта равномерно списывается (распределяется) в течение срока его службы. Метод основан на том предположении, что амортизация зависит только от длительности срока службы. Сумма амортизационных отчислений для каждого периода рассчитывается путем деления амортизируемой стоимости (первоначальная стоимость объекта минус его ликвидационная стоимость) на число отчетных периодов эксплуатации объекта. Норма амортизации является постоянной.

Физическому (материальному) износу основные фонды подвергаются как в процессе их использования, так и при бездействии. В последнем случае физический износ основных фондов заключается в потере ими свойств под влиянием окружающей среды (в частности, атмосферных условий), а также в результате внутренних процессов, происходящих в строении материала, из которого они изготовлены.

Устранимый физический износ предполагает, что затраты на ремонт меньше, чем добавленная при этом стоимость. Неустранимый физический износ рассчитывается, когда затраты на исправление дефекта превосходят стоимость, которая при этом будет добавлена.

Моральный износ имеет две формы:

1) уменьшение стоимости основных фондов вследствие сокращения общественно необходимых затрат труда на их воспроизводство;

2) уменьшение стоимости основных фондов в результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически эффективных основных фондов.

Моральный (функциональный) износ, как и физический, может быть устраняемым и неустранимым. К устранимому функциональному износу относят, например, восстановление встроенных шкафов, счетчиков водяных и газовых, сантехнического оборудования. Критерием устранимости износа является сравнение затрат на ремонт с величиной дополнительно полученной стоимости.

Если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на восстановление, то функциональный износ считается устранимым. К неустранимому моральному износу относится уменьшение стоимости объекта из-за факторов, связанных с качественными характеристиками. Причем может быть как излишек, так и недостаток качественных характеристик. Величина неустранимого морального износа определяется путем капитализации потерь.

В строительстве для измерения уровня эффективности использования основных производственных фондов применяется показатель фондоотдачи определяемый отношением сметной годовой стоимости объема СМР к среднегодовой стоимости основных производственных фондов.

Фондоотдача характеризует объем строительной продукции с единицы их стоимости, учитывает все элементы основных элементов ОФ и ориентирует организации на улучшение каждого из них. Показатель фондоотдачи относится к числу обобщающих показателей использования ‘основных производственных фондов и отражает уровень использования всей их совокупности и является коэффициентом общей экономической эффективности их использования.

Показатель фондоотдачи для подрядных организаций носит относительный характер, так как в знаменателе выражения учитываются основные фонды, числящиеся на балансе данной организации без учета фондов, привлекаемых со стороны. Привлекаемая подрядными организациями для выполнения работ техника на условиях субподряда или аренды не находит отражения в балансе, поэтому большая часть основных фондов при расчете не учитывается. Показатель фондоотдачи, определяемый по валовому объему строительно-монтажных работ, подвержен влиянию многих факторов, которые либо совсем не зависят от деятельности строительных организаций, либо зависят в малой степени. В основном величина показателя фондоотдачи складывается под влиянием таких факторов, как уровень фондовооруженности труда работников, материалоемкость, структура и объем работ.

Существенным направлением повышения эффективного использования основных фондов является совершенствование их структуры. Поскольку увеличение выпуска продукции достигается в ведущих цехах, важно повышать их долю в общей стоимости основных фондов.

Увеличение количества основных фондов вспомогательного производства ведет к росту фондоемкости продукции, так как непосредственного увеличения выпуска продукции при этом не происходит. Но без пропорционального развития вспомогательного производства основные цехи не могут функционировать с полной отдачей.

Поэтому поиск оптимальной производственной структуры основных фондов на предприятии — важнейшее направление улучшения их использования. Таким образом, для предприятия чрезвычайно важным является эффективное использование основных фондов, поддержание их в размере, оптимизирующем управление текущей деятельностью. Анализ эффективности использования средств является важнейшим инструментом деятельности предприятия. Насколько глубоко и детально в предприятии проводится такой анализ, настолько и эффективной, успешной будет финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Для эффективного использования основных фондов в производственном процессе необходима большая доля активной части ОФ, тем самым будет достигнута большая фондоотдача.

Эффективность использования ОПФ существенно зависит от их технического состояния и прежде всего от технического состояния транспортных средств, уровня организации тех. обслуживания и ремонта, степени обновления и списания ОФ и ряда других факторов.

Пути повышения эффективности использования ОФ зависят от многих факторов деятельности предприятий, которые должны быть приведены в действие в результате активного и творческого отношения к работе инженерно-технических и экономических работников предприятия, а также умелого и эффективного руководства предприятием в целом.

При экономичном использовании средств, при высвобождающихся ресурсах необходимо укреплять финансовое состояние предприятий и объединений, повышать материальную заинтересованность рабочих и служащих в повышения эффективности промышленного производства.

Показатели использования основных фондов

Фондоемкость- стоимость основных фондов приходящихся на 1 рубль выполненных строительно-монтажных работ ( выручка от реализаций готовой пр одукций).

Кф определяется как отношение: Средней стоимости основных фондов за определенный период к объему выполненных строительно-монтажных работ либо к выручке от реализаций продукций.

Фондоотдача — выполненный объем строительно — монтажных работ или выручка от реализаций продукций приходящихся на 1 рубль стоимости основных фондов

К фон определяется как отношение выполненного объема строительно — монтажных работ или выручка от реализаций к средней стоимости основных средств.

3. Коэффициент фондоворуженности

Фондоворуженность показывает обеспеченность рабочих основными

К фондовор определяется как отношение средней стоимости основных

фондов к численности рабочих.

«Определение стоимости основных производственных фондов и анализ эффективности их использования»

Исходные данные

На базе дорожной ремонтно-строительной организации на начало отчетного года числятся следующие основные фонды производственного назначения:

Источник: studfile.net

Виды основных средств: в бухгалтерском учете, группы, схемы

Содержание

- Что представляют собой основные средства?

- Классификация основных средств

- Ключевые стандартные проводки по операциям с основными производственными фондами

- Возведение объектов основных средств, отображение в бухучете

- Налоговый учет основных производственных фондов

- Пример 1. Отображение учета возведения объекта ОПФ без привлечения подрядчиков

- Пример 2. Отображение возведения объекта ОПФ с участием подрядчика (с заключением строительного договора подряда)

- Ответы на часто задаваемые вопросы про основные средства в бухгалтерском учете

Основные средства труда или производственные фонды (далее в тексте ОС либо ОПФ) — это материальные активы, которые задействованы во время производства, проведения работ, предоставления услуг, передаются за плату организацией во временное владение и (либо) пользование. Рассмотрим в статье виды основных средств, правила их бухгалтерского учета.

Что представляют собой основные средства?

Срок пользования таких средств составляет не менее года. Предполагается, что объект, принимаемый к бухучету как ОС, не будет перепродаваться, а будет приносить прибыль. Со временем, в зависимости от степени изношенности цена основных активов снижается и причисляется к себестоимости через амортизацию. В бухгалтерском учете за единицу ОПФ принимается инвентарный объект. Бухгалтерия отображает его при поступлении по первоначальной, а далее по остаточной цене.

Остаточная (она же балансовая) стоимость — разница между начальной (восстановительной) ценой и амортизационными исчислениями. Под восстановительной стоимостью подразумевают начальную цену объекта с учетом переценки. Начальная стоимость характеризуется следующим образом.

| Наименование объекта начальной стоимости | Характеристика начальной цены объекта |

| ОПФ в составе вклада уставного капитала | Денежное оценивание производится учредителями |

| Приобретение организацией ОПФ путем дарения | Действительная рыночная цена на момент получения, фиксирования бухучетом как вложение |

| Передача либо подлежащие передаче ценности организацией при оплачивании денежными средствами | Учитывается цена, по которой аналогичные ценности покупаются либо организация определяет их цену (при сравнимых ситуациях) |

Классификация основных средств

ПБУ 6/01 выделяет в качестве основных материальных активов ряд конкретных объектов. Исходя из их признаков ОПФ можно условно разделить.

- находящиеся в собственности организации либо хозяйственном ведении;

- арендованные либо сданные в аренду.

- в пользовании, резерве;

- на достраивании;

- перестройке и т. п. либо не используются.

Классификация основных производственных фондов (аббревиатура ОКОФ), включаемых в амортизационные группы, одобрена правительственным Постановлением РФ №1 и действует с изменениями и дополнениями в редакции от 07.07.2016 (№640).

Видоизмененный документ (ОКОФ) содержит новые коды, разделяет классифицируемые средства по 10 группам в зависимости от срока использования. Общероссийский классификатор основных фондов включает периоды от 1 года до 2 лет и так далее вплоть до 30 лет и более.

Ключевые стандартные проводки по операциям с основными производственными фондами

Бухгалтерский учет по части ОПФ формируется на основе действующих в России нормативных документов: ПБУ 6/01 (редакция 2016), Методических указаний по бухучету ОС (одобрены приказом Минфина № 91н от 13.10.2003), Инструкций по применению Плана счетов бухучета (одобрены приказом Минфина № 94н от 31.10.2000 г.) в редакции от 08.11.2010. Организация самостоятельно определяет предельную величину по цене ОПФ и фиксирует ее в учетной политике.

Объекты, не отвечающие зафиксированным требованиям, не относят к ОПФ и не амортизируются.

В учете бухгалтера задействуют следующие типовые счета, обобщающие данные по соответствующим направлениям:

Указанные счета используются для обобщения сведений о строительстве, приобретении, выбытии внеоборотных активов. Исходя из этого бухгалтерией операции по ОПФ могут отображаться следующими стандартными проводками (контировками):

| Наименование операции | Стандартные контировки |

| Принятие к учету, изменения начальной цены при достраивании, перестройке и т. п. | ДТ 01 «ОПФ», КТ 08 «Инвестиции во внеоборотные активы», субсч. 08-4 «Приобретение ОПФ» |

| Изменение цены при переоценке | ДТ 01, КТ 83 («Добавочный капитал») |

| Списание остаточной цены при выбытии ОПФ | ДТ 01, КТ 91 |

| Траты по начальной цене | ДТ 08, субсч. 08-4 «Приобретение объектов», КТ 60 «Платежи поставщикам и подрядчикам» |

| Зачисление амортизации по объекту ОПФ (списание начальной цены амортизируемых ОПФ) | ДТ 20 (26, 44 и т. д.), КТ 02 «Амортизация ОПФ» |

| Отложенное налоговое обязательство образовано | ДТ 77, КТ 68, субсч. «Отчисления по налогу на доходы» |

| Снижение отсроченного налогового обязательства | ДТ 77, КТ 68, субсч. «Отчисления по налогу на доход» |

Начисления по части амортизации начинают производиться в первый же месяц, следующий за принятием объекта к учету и так далее на протяжении всего периода действия полезного использования ОПФ. Зачисления останавливаются первым числом месяца сразу после погашения цены объекта либо его списания.

Возведение объектов основных средств, отображение в бухучете

В этом случае подразумевается достройка действующих предприятий и возведение нового комплекса объектов различного предназначения. В их число могут входить здания, сооружения, отдельные производства с филиалами. После окончания строительных работ и ввода в эксплуатацию подобные отстроенные объекты числятся на автономном балансе. С целью возведения объектов используется один из способов:

- Хозяйственный способ строительства. Выполненные работы отображаются на сч. 08 «Инвестиции во внеоборотные активы», субсч. 4 «Приобретение ОПФ» по счетам организации-проектировщика либо подрядчика.

- Подрядный способ строительства. На сч. 08-3 «Строительство объектов ОПФ» отображают зарплату участников строительства, цену использованных материалов, износ инструментария и др.

Нередко используется и смешанный способ строительства, который предполагает частичное выполнение строительных работ самостоятельно, силами самой организации, а частично с привлечением подрядчиков при заключении с ними строительного договора подряда. Для учета бухгалтерами используются при этом представленные выше соответствующие контировки.

Помимо возведения объектов, организация может покупать отдельные объекты, уже готовые, по соответствующему договору. Изобразить корреспондирующие счета при покупке и строительстве можно в обобщенном варианте схематично: действительные траты при покупке (образовании, производстве) ОПФ (сч. 07, 10, 60, 69, 70) — инвестиции во внеобротные активы (сч. 08) — начальная цена ОПФ (сч. 01 «ОС»).

Налоговый учет основных производственных фондов

Бухгалтерский учет отличается от налогового тем, что при образовании начальной цены ОПФ в бухучете причисляют к ней кредитные проценты (инвестиционный актив) по приобретению основных активов. Кроме этого, с начала января 2016 г. для налогового учета величина лимита цены ОПФ повышена до 100 тыс. руб., для бухучета величина остается неизменной — 40 тыс. руб.

Получается, что при начальной цене более 100 тыс. руб. в налоговом и бухгалтерском учете объекты причисляют к ОПФ с последующей амортизацией. Объекты с начальной стоимостью до 40 тыс. руб. по налоговой части списывают на текущие траты, а бухгалтера относят к ОС с амортизацией либо причисляют к МПЗ с последующим списыванием при вводе в пользование.

Ценовая категория объектов от 40 тыс. до 100 тыс. руб. отображается бухгалтерской службой в составе ОПФ с амортизацией, а для налогового учета применяется списание на имеющиеся траты при вводе в пользование.

Налог на добавленную стоимость по ОПФ в необлагаемых операциях причисляют к их цене, а в облагаемых налог разбивают на НДС к вычету и НДС в составе цены объектов. При наличии следующих условий входной НДС принимают к вычету:

- приобретенный объект (услуги, работа) для образования ОПФ учтен;

- установленный период для учета 3 года не закончился;

- имеется счет-фактура от подрядчика, поставщика. Причем к вычету налог принимается лишь по тем основным материальным активам, которые используются для операций, подлежащих налогообложению этим налогом.

Пример 1. Отображение учета возведения объекта ОПФ без привлечения подрядчиков

При возведении объекта хозяйственным способом используются стандартные контировки в следующей последовательности (кроме НДС и НДФЛ):

- ДТ 60, КТ 51 (зачисление авансового платежа за проектно-сметную документацию);

- ДТ 08.3, КТ 60 (одобрение проектно-сметной документации);

- ДТ 08.3, КТ 70 (зачисление зарплаты строителям);

- ДТ 70, КТ 50 (выдана зарплата);

- ДТ 08.3, КТ 69 (социальные исчисления);

- ДТ 08.3, КТ 10 (списание строительных материалов);

- ДТ 08.3, КТ 07 (оборудование для монтажа);

- ДТ 01, КТ 08.3 (ввод в пользование жилого объекта, зачисление к ОПФ).

Пример 2. Отображение возведения объекта ОПФ с участием подрядчика (с заключением строительного договора подряда)

Ответы на часто задаваемые вопросы про основные средства в бухгалтерском учете

Вопрос №1. Что не входит в траты на покупку, производство основных средств?

Полный перечень всех действительных трат на покупку, изготовление и сооружение представлен ПБУ 6/01 (часть 2, п.8). Указанным пунктом Положения предписано, что к подобным тратам не причисляют общехозяйственные и идентичные траты. Исключение составляют случаи, когда эти траты имеют непосредственное отношение к приобретению, изготовлению или возведению.

Вопрос №2. Можно ли изменять цену основных активов, по которой они были приняты?

Речь идет о начальной цене основных производственных фондов. В соответствии с ПБУ 6/01 (п. 14) менять ее нельзя. Допускается изменение цены, если производилось достраивание, коренная перестройка, переоценка, дооборудование, частичное прекращение деятельности.

Вопрос №3. Как определяется начальная цена основных материальных активов при упрощенном ведении бухгалтерии?

По приобретении за основу берется цена продавца, в отдельных ситуациях — траты на монтаж (если таковые имеются и не учитываются ценой). В остальных случаях (изготовление, возведение) начальная стоимость — уплаченная сумма согласно договору.

Вопрос №4. Что означает срок полезного использования основных материальных активов?

Для большинства объектов ОПФ он определяется периодом, когда их применение представляет экономическую пользу. Для отдельной категории срок устанавливается предполагаемым числом продукции, которое может получиться после использования объекта.

Вопрос №5. Куда нужно включать траты по приобретению, производству, возведению?

Полную сумму трат следует отнести к расходам по обычной деятельности тогда, когда они имели место.

Источник: online-buhuchet.ru

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества предприятия и его внеоборотных активов.

Основные средства — это основные фонды, выраженные в стоимостном измерении.

Основные средства — это средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере снашивания.

К ним относятся средства труда со сроком службы более одного года и стоимостью более 100 ММЗП (с 1997 г.) за единицу (ММЗП — минимальная месячная заработная плата).

Для учета, оценки и анализа основные средства (фонды) классифицируются по ряду признаков (рис. 9.1).

По принципу вещественно-натурального состава они подразделяются на: здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства, а также земельные участки, находящиеся в собственности предприятия, учреждения.

По функциональному назначению основные фонды делятся на производственные и непроизводственные. К производственным основным фондам относятся те средства труда, которые непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, оборудование и т.п.), создают условия для его нормального осуществления (производственные здания, сооружения, электросети и др.) и служат для хранения и перемещения предметов труда.

Непроизводственные основные фонды — это основные фонды, которые непосредственно не участвуют в производственном процессе (жилые дома, детские сады и ясли, школы, больницы и др.), но находящиеся в ведении промышленных предприятий.

По принадлежности основные фонды подразделяются на собственные и арендованные.

Основные производственные фонды в зависимости от степени их воздействия на предмет труда разделяют на активные и пассивные.

К активным относятся такие основные фонды, которые в процессе производства непосредственно воздействуют на предмет труда, видоизменяя его (машины и оборудование, технологические линии, измерительные и регулирующие приборы, транспортные средства).

Все остальные основные фонды можно отнести к пассивным, так как они непосредственно не воздействуют на предмет труда, а создают необходимые условия для нормального протекания производственного процесса (здания, сооружения и др.). Для анализа качественного состояния основных средств на предприятии необходимо знать их структуру. Различают производственную (видовую), технологическую и возрастную структуру основных средств.

Под производственной структурой понимается соотношение различных групп основных производственных фондов (ОПФ) по вещественно-натуральному составу в их общей среднегодовой стоимости.

Важнейшим показателем производственной структуры ОПФ является доля активной части в их общей стоимости. Это связано с тем, что объем выпуска продукции, производственная мощность предприятия, другие экономические показатели работы предприятия в значительной мере зависят от величины активной части ОПФ. Поэтому повышение ее доли до оптимального уровня является одним из направлений совершенствования производственной структуры ОПФ на предприятии.

Производственная структура ОПФ на предприятии зависит от следующих факторов: специфики предприятия; ускорения НТП; уровня концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсификации производства; географического местонахождения и др.

Технологическая структура ОПФ характеризует их распределение по структурным подразделениям предприятия в процентном выражении от их общей стоимости. В «узком» плане технологическая структура может быть представлена, например, как доля отдельных видов станков в общем количестве станочного парка или как доля автосамосвалов в общем количестве автотранспорта, имеющегося на предприятии.

Возрастная структура ОПФ характеризует их распределение по возрастным группам (до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет; свыше 20 лет). Средний возраст оборудования рассчитывается как средневзвешенная величина. Такой расчет может быть осуществлен как в целом по предприятию, так и по отдельным группам машин и оборудования.

Основная задача на предприятии должна сводиться к тому, чтобы не допускать чрезмерного старения ОПФ (особенно активной части), так как от этого зависят уровень их физического и морального износа, а следовательно, и результаты работы предприятия.

Оценка основных фондов — это денежное выражение их стоимости. Применяются три вида их оценки: первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость основных средств.

Первоначальная стоимость основных средств — стоимость, слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) или приобретению, включая расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуатации по назначению.

В условиях переходного периода к рыночным отношениям расширяются возможности поступления основных средств на предприятия. Поэтому в зависимости от способа поступления активных основных средств их первоначальная стоимость (Определяется следующим образом:

• внесенных учредителями в счет их вклада в уставный капитал предприятия — по договоренности сторон;

• изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных за плату у других предприятий и лиц — исходя из фактически произведенных затрат по возведению (сооружению) или приобретению этих объектов, включая расходы по доставке, монтажу и установке;

• полученных от других предприятий и лиц безвозмездно, а также в качестве субсидий правительственного органа — экспертным путем или по данным документов приемки-передачи;

• долгосрочно арендуемых — по договоренности сторон.

Рис. 9.1. Классификация основных средств (фондов)

Восстановительная стоимость основных средств — это стоимость их воспроизводства в современных условиях. Величина отклонения восстановительной стоимости основных фондов от их первоначальной стоимости зависит от темпов ускорения НТП, уровня инфляции и др. Своевременная и объективная переоценка основных фондов имеет очень важное значение, прежде всего для их простого и расширенного воспроизводства.

В условиях инфляции переоценка основных фондов на предприятии позволяет:

• объективно оценить истинную стоимость основных фондов;

• более правильно и точно определить затраты на производство и реализацию продукции;

• более точно определить величину амортизационных отчислений, достаточную для простого воспроизводства основных фондов;

• объективно устанавливать продажные цены на реализуемые основные фонды и арендную плату (в случае сдачи их в аренду).

В период перехода к рыночной экономике в России, который сопровождался спадом производства и высоким уровнем инфляции, переоценка основных средств осуществлялась ежегодно. Последняя была проведена в 1997 г.

Остаточная стоимость представляет собой разницу между первоначальной или восстановительной стоимостью и суммой износа, т.е. это та часть стоимости основных средств, которая еще не перенесена на производимую продукцию.

Оценка основных средств по их остаточной стоимости необходима прежде всего для того, чтобы знать их качественное состояние, в частности определить коэффициенты годности и физического износа и составления бухгалтерского баланса.

Стоимостная оценка основных фондов необходима для их учета, анализа и планирования, а также для определения объема, структуры капитальных вложений.

Физический износ основных средств. Основные средства, участвующие в процессе производства, постепенно утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие их эксплуатации и естественного снашивания. Под физическим износом понимается потеря средствами труда своих первоначальных качеств.

Уровень физического износа основных средств зависит от: первоначального качества основных фондов; степени их эксплуатации; уровня агрессивности среды, в которой функционируют основные фонды; уровня квалификации обслуживающего персонала; своевременности проведения ППР и др. Учет этих факторов в работе предприятий может в значительной мере повлиять на физическое состояние основных фондов.

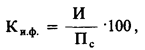

Для характеристики степени физического износа основных фондов используется ряд показателей.

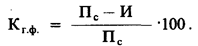

Коэффициент физического износа основных фондов (Ки.ф.):

где И — сумма износа основных фондов (начисленная амортизация) за весь период их эксплуатации;

Пс— первоначальная (балансовая) или восстановительная стоимость основных фондов.

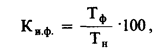

Коэффициент физического износа основных фондов может быть определен по отдельным инвентарным объектам и на основе данных о фактическом сроке их службы.

Для объектов, фактический срок службы которых ниже нормативного, расчет ведется по формуле

где Тф и Тн — фактический и нормативный сроки службы данного инвентарного объекта.

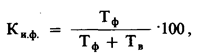

Для объектов, у которых фактический срок службы равен нормативному или превысил его, коэффициент физического износа рассчитывается по следующей формуле:

где Т в — возможный остаточный срок службы данного инвентарного объекта сверх фактически достигнутого в данный момент срока службы. Чаще всего он определяется экспертным путем.

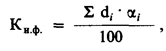

Коэффициент физического износа зданий и сооружений может быть рассчитан по формуле

где di — удельный вес i-го конструктивного элемента в стоимости здания, %;

ai — процент износа i-го конструктивного элемента здания.

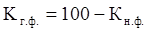

Коэффициент годности основных фондов укрупненно характеризует их физическое состояние на определенную дату и исчисляется по формуле

Коэффициент годности основных фондов может быть определен и на основе коэффициента физического износа:

Все эти формулы предполагают равномерное физическое изнашивание основных фондов, что далеко не всегда совпадает с реальной действительностью, и в этом заключается их основной недостаток.

Моральный износ основных фондов. Наряду с физическим износом основные фонды претерпевают моральный износ (обесценивание). Сущность морального износа состоит в том, что средства труда обесцениваются, утрачивают стоимость до их физического износа, до окончания срока своей физической службы.

Моральный износ проявляется в двух формах.

Первая форма морального износа заключается в том, что происходит обесценивание машин такой же конструкции, что выпускались и раньше, вследствие удешевления их воспроизводства в современных условиях.

Вторая форма морального износа состоит в том, что происходит обесценивание старых машин, физически еще годных, вследствие появления новых, более технически совершенных и производительных, которые вытесняют старые.

На каждом предприятии процесс физического и морального износа основных фондов должен управляться. Основная цель этого управления — недопущение чрезмерного физического и морального износа основных фондов, особенно их активной части, так как это может привести к негативным экономическим последствиям для предприятия. Управление этим процессом происходит через проведение определенной политики воспроизводства основных фондов.

В условиях рыночных отношений политика в области воспроизводства основных фондов играет исключительно важную роль, так как именно она определяет количественное и качественное состояние основных фондов.

Эта политика должна осуществляться как на макро-, так и на микроуровне. Основная задача воспроизводственной политики на макроуровне заключается в создании для всех хозяйственных субъектов благоприятных условий для простого и расширенного воспроизводства, приобретения новой техники, реконструкции и технического перевооружения производства. Эта задача решается путем осуществления соответствующей амортизационной, инвестиционной и налоговой политики.

Воспроизводство основных фондов — это непрерывный процесс их обновления путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта.

Основная цель воспроизводства основных фондов — обеспечение предприятий основными фондами в их количественном и качественном составе, а также поддержание их в рабочем состоянии.

В процессе воспроизводства основных фондов решаются следующие задачи:

• возмещение выбывающих по различным причинам основных фондов;

• увеличение массы основных фондов с целью расширения объема производства;

• совершенствование видовой, технологической и возрастной структуры основных фондов, т.е. повышение технического уровня производства.

Процесс воспроизводства основных фондов может осуществляться за счет различных источников. Основные средства для воспроизводства основных фондов на предприятии могут поступать по следующим каналам:

• как вклад в уставный капитал предприятия;

• в результате капитальных вложений;

• в результате безвозмездной передачи;

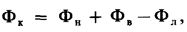

Количественная характеристика воспроизводства основных фондов в течение года отражается в балансе основных фондов по полной первоначальной стоимости по следующей формуле:

где Фк — стоимость основных фондов на конец года;

Фн— стоимость основных фондов на начало года;

Фв — стоимость основных фондов, вводимых в действие в течение года;

Фл — стоимость основных фондов, ликвидируемых в течение года.

Для более детального анализа процесса воспроизводства основных фондов можно использовать следующие показатели: коэффициент обновления основных фондов, коэффициент выбытия основных фондов, фондовооруженность труда, техническую вооруженность труда и др.

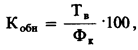

где Кобн — коэффициент обновления, %;

Фк — стоимость основных фондов на конец года, руб.

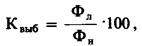

где Квыб — коэффициент выбытия основных фондов , %.

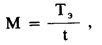

Превышение величины Кобн по сравнению с Квыб свидетельствует о том, что идет процесс обновления основных фондов. Фондовооруженность труда (W):

где W — фондовооруженность труда, руб./чел.;

Ф — среднегодовая стоимость основных фондов, руб.;

N — среднегодовая численность ППП, чел.

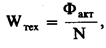

Техническая вооруженность труда (Wтех):

где Wтех — техническая вооруженность труда, руб./чел.;

Факт — среднегодовая стоимость активной части основных фондов.

Динамика этих показателей свидетельствует о той воспроизводственной политике, которая проводится на предприятии.

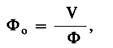

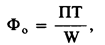

Обобщающим показателем, характеризующим использование основных фондов на предприятии, является показатель фондоотдачи. Показатель фондоотдачи (Фо) рассчитывается по формуле

где V — стоимость произведенной за год продукции в натуральном или стоимостном выражении;

Ф — среднегодовая стоимость ОПФ.

Если числитель и знаменатель данной формулы разделим на среднесписочную численность, то получим

где ПТ — производительность труда (выработка) на предприятии;

W — фондовооруженность труда.

Эта формула может быть использована для более детального анализа уровня использования основных производственных фондов. Она показывает взаимосвязь между выработкой и фондовооруженностью труда. Идеальным вариантом считается вариант, когда выработка на предприятии растет более быстрыми темпами, чем фондовооруженность труда, так как в этом случае достигается максимальная эффективность производства.

Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость продукции.

К системе взаимосвязанных показателей, непосредственно характеризующих уровень использования активной части ОПФ и производственных мощностей, а также раскрывающих резервы возможного улучшения их использования, относятся:

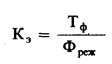

коэффициент экстенсивного использования (Kэ), который характеризует уровень использования активной части ОПФ во времени:

где Тф — фактическое время работы машин и оборудования

Фреж, — режимный фонд времени работы машин и оборудования;

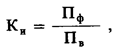

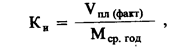

коэффициент интенсивного использования (Ки), который характеризует уровень использования машин и оборудования по мощности:

где Пф — фактическая производительность машин и оборудования;

Пв — возможная производительность машин и оборудования;

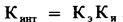

интегральный коэффициент (Кинт), который характеризует уровень использования машин и оборудования как во времени, так и по мощности и определяется по формуле

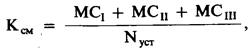

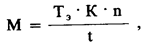

К числу важнейших показателей, характеризующих уровень использования ОПФ во времени, относится коэффициент сменности (К см). Он может быть определен по формуле

где МСI — количество машино-смен работы оборудования только в одну смену;

МСII — количество машино-смен работы оборудования в две смены;

MCIII — количество машино-смен работы оборудования в три смены;

Nуст — количество установленного оборудования.

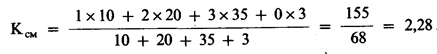

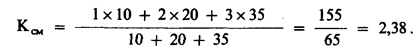

Пример. На заводе 10 станков работали в одну смену, 20 станков — в две смены, 35 станков — в три смены, а 3 станка вообще не работали. Необходимо определить коэффициент сменности установленного и работающего оборудования.

Определяем коэффициент сменности установленного оборудования:

Определяем коэффициент сменности работающего оборудования:

Коэффициент сменности работающего оборудования можно определить и как отношение числа отработанных во всех сменах машино-смен к количеству машино-смен, отработанных в наибольшую смену. В нашем примере в первую смену было отработано наибольшее число машино-смен — 65(10 + 20 + 35).

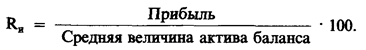

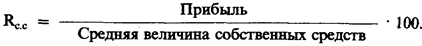

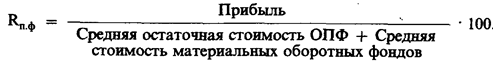

К показателям использования основных производственных фондов можно в определенной мере отнести: рентабельность всего имущества предприятия (Rн), рентабельность собственных средств (Rс.с) и рентабельность производственных фондов (Rпф).

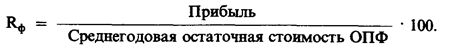

Показателем, характеризующим уровень использования ОПФ, является их рентабельность (Rф).

Для более детального анализа уровня использования ОПФ могут быть применены и другие показатели.

Для экономического возмещения физического и морального износа основных фондов их стоимость в виде амортизационных отчислений включается в затраты на производство продукции. Таким образом, амортизация — это постепенный перенос стоимости ОПФ на выпускаемую продукцию.

Амортизационные отчисления производятся предприятиями (организациями) ежемесячно исходя из установленных норм амортизации и балансовой стоимости основных фондов по отдельным группам или инвентарным объектам, состоящим на балансе предприятия (организации).

Норма амортизации представляет собой установленный государством годовой процент погашения стоимости основных фондов и определяет сумму ежегодных амортизационных отчислений. Иначе говоря, норма амортизации — это отношение суммы годовых амортизационных отчислений к стоимости ОПФ, выраженное в процентах.

Нормы амортизации устанавливаются и периодически пересматриваются государством, они едины для всех предприятий и организаций независимо от их форм собственности и форм хозяйствования.

Амортизационная политика является составной частью общей научно-технической политики государства. Устанавливая норму амортизации, порядок ее начисления и использования, государство регулирует темпы и характер воспроизводства в отраслях, а именно через норму амортизации задается скорость обесценивания, а через нее — скорость обновления основных фондов. Для действовавшей в СССР системы амортизации характерны были следующие черты: единые нормы амортизации; прямолинейный равномерный метод начисления; наличие двух норм амортизации — на капитальный ремонт и на замену (реновацию); включение амортизационных отчислений в себестоимость продукции; начисление амортизации в течение фактического срока службы средств труда; перераспределение государством амортизационных отчислений на реновацию между предприятиями на безвозмездной основе.

С 1991 г. существенно изменены порядок и нормы амортизационных отчислений в соответствии с постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства».

Во-первых, введены новые нормы амортизации, которые по многим видам основных фондов существенно отличаются от прежних.

Во-вторых, отменены амортизационные отчисления на капитальный ремонт, теперь предприятия все виды ремонтов осуществляют за счет себестоимости продукции и при необходимости могут создавать резервный фонд затрат на ремонт.

В-третьих, по машинам, оборудованию, транспортным средствам по истечении нормативного срока службы прекращается начисление амортизации. Раньше начисление производилось в течение всего периода эксплуатации основных фондов независимо от того, на какой срок службы они были рассчитаны. По остальным основным фондам (зданим, сооружениям и т.п.) порядок начисления амортизации пока остался прежним, т.е. амортизация начисляется до тех пор, пока они находятся в эксплуатации (за весь фактический их срок службы).

В-четвертых, в целях повышения заинтересованности предприятий в обновлении основных фондов впервые в нашей хозяйственной практике допускается применение ускоренной амортизации их активной части (машин, оборудования, транспортных средств), т.е. полное перенесение балансовой стоимости этих фондов на издержки производства и обращения в более короткие сроки (нормы амортизации при этом повышаются, но не более чем вдвое).

Малым предприятиям, кроме того, разрешено дополнительно списывать на издержки производства в первый год эксплуатации до 50% стоимости основных фондов, срок службы которых превышает 3 года.

Ускоренная амортизация позволяет:

• ускорить процесс обновления активной части основных производственных фондов на предприятии, а это уже немало;

• накопить достаточные средства (амортизационные отчисления) для технического перевооружения и реконструкции производства;

• уменьшить налог на прибыль;

• избежать морального и физического износа активной части основных производственных фондов, т.е. поддерживать их на высоком техническом уровне, что, в свою очередь, создает хорошую основу для увеличения объема производства, выпуска более качественной продукции и снижения ее себестоимости.

Надо иметь в виду, что метод ускоренной амортизации распространяется только на активную часть основных фондов, нормативный срок службы которых превышает 3 года. Кроме того, ускоренная амортизация пока действует только по отношению к основным фондам, которые используются при производстве вычислительной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов и оборудования, для расширения экспорта. В остальных случаях предприятие решает вопрос о применении ускоренной амортизации с согласия Министерства экономики РФ. Амортизационные отчисления, начисленные указанным методом, должны использоваться на предприятии строго по целевому назначению. В случае их нецелевого использования дополнительная сумма амортизации, соответствующая расчету по ускоренному методу, включается в налогооблагаемую базу и подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

В-пятых, амортизационные отчисления предприятия полностью остаются в его распоряжении.

Весьма важным положительным нововведением в системе амортизационных отчислений является то, что с 1992 г. амортизируются не только средства труда (основные фонды), но и нематериальные активы. Тем самым расширяется сфера амортизации, и это очень важно, поскольку в современном производстве только использование научно-технической продукции дает возможность сохранять конкурентоспособность, иметь прибыль и сверхприбыль.

Согласно действующему положению, к нематериальным активам относятся: права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и привилегии, торговые знаки, торговые марки и др.

Нематериальные активы учитываются:

внесенные учредителями в счет их вкладов в уставный фонд предприятия — по стоимости, определенной на основе договоренности сторон;

приобретенные за плату у других предприятий и лиц — по фактически произведенным затратам на приобретение и подготовку их к использованию;

полученные от других предприятий и лиц безвозмездно — по стоимости, определенной экспертным путем.

Эти оценки и затраты составляют первоначальную стоимость нематериальных активов, по которой они, как и основные фонды, зачисляются на баланс.

Амортизация (износ) по нематериальным активам исчисляется ежемесячно по нормам, рассчитанным самим предприятием исходя из срока полезного использования данного актива и в течение данного срока. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, норма износа устанавливается в расчете на 10 лет. Отчисления включаются в себестоимость продукции.

С 1 января 1998 г. согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/97 амортизация объектов основных средств может производиться одним из следующих способов начисления амортизационных отчислений: линейным способом уменьшаемого остатка; способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Применение одного из способов по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего его срока полезного использования. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисления амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев их нахождения на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации и основным средствам, переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 месяцев.

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется:

• при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;

• при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;

• при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования — исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения, где в числителе -число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока службы объекта;

• при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) — исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных средств.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 112% годовой суммы. В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году.

Планирование амортизационных отчислений на предприятии имеет важное значение, так как это позволяет определить их величину на планируемый период; оно необходимо для планирования себестоимости продукции и финансовых результатов работы предприятия.

Исходными данными для определения амортизационных отчислений на планируемый период являются: показатели стоимости основных фондов на его начало; годовые и перспективные планы по вводу в действие основных фондов и фондов, поступающих от других предприятий и организаций по уже состоявшимся решениям; данные о проектируемом выбытии основных фондов; утвержденные нормы амортизационных отчислений.

Предприятия, исходя из своих особенностей учета основных фондов и возможностей использования вычислительной техники, определяют метод расчета суммы амортизационных отчислений. При этом следует выполнить следующие работы:

а) сгруппировать действующие основные фонды на начало планируемого периода по группам, предусмотренным в единых нормах амортизационных отчислении на полное восстановление, и определить их стоимость. При этом из основных фондов, относящихся к машинам, оборудованию и транспортным средствам, исключить полностью самортизированные, нормативный срок службы которых истек;

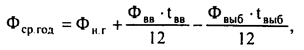

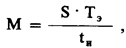

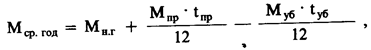

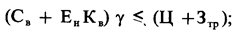

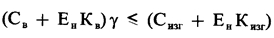

б) определить по группам (инвентарным объектам) среднегодовую стоимость всех амортизируемых основных фондов (Фср. год). Она определяется по формуле

где Фн.г — стоимость основных фондов на начало года, руб.;

Фвв — стоимость вводимых основных фондов, руб.;

tвв — число полных месяцев работы вводимых основных фондов в плановом году, мес.;

Фвыб — стоимость выбывающих основных фондов в плановом году, руб.;

tвыб — число полных месяцев, остающихся до конца года со времени намечаемого их выбытия;

в) рассчитывается сумма амортизационных отчислений на планируемый период по каждому инвентарному объекту или группе основных фондов путем умножения среднегодовой стоимости этих фондов на соответствующие нормы амортизационных отчислений с учетом поправочных коэффициентов, отражающих фактические условия эксплуатации этих средств труда в цехе или на предприятии;

г) определяется общий размер амортизационных отчислений на планируемый год по всем амортизируемым основным фондам путем подсчета сумм амортизации, исчисляемых по всем группам основных фондов без учета полностью самортизированных фондов, относящихся к машинам, оборудованию и транспортным средствам.

Сумма начисленной амортизации относится на себестоимость выпускаемой продукции, выполненных работ или оказанных услуг ежемесячно; в сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства за период работы предприятия в году.

Начисление амортизации по основным фондам, вновь введенным в эксплуатацию, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их введения в эксплуатацию, а по выбывшим основным фондам прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

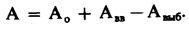

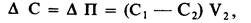

Тщательное планирование амортизационных отчислений на начало планового года позволяет в дальнейшем упростить их расчет в течение планового периода. В этом случае амортизационные отчисления (А) за каждый месяц определяются по упрощенной схеме: к амортизационным отчислениям за предыдущий месяц (Ао) добавляются амортизационные отчисления на вновь вводимые основные фонды (Авв) и вычитаются амортизационные отчисления на выбывшие основные фонды (Авыб):

Сумма амортизационных отчислений на предприятии накапливается на счетах по учету износа («Износ основных средств», «Износ нематериальных активов», «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов») и числится до выбытия амортизируемого имущества с предприятия.

В каждом отчетном периоде сумма амортизации списывается со счетов износа на счета по учету затрат на производство и издержки обращения. Вместе с выручкой за реализованную продукцию и услуги амортизация поступает на расчетный счет предприятия, на котором накапливается. Амортизационные отчисления расходуются непосредственно с расчетного счета на финансирование новых капитальных вложений в основные средства или направляются в долгосрочные вложения, на приобретение строительных материалов, оборудования, а также нематериальных активов.

В момент выбытия объекта с предприятия его первоначальная стоимость сопоставляется с суммой накопленных амортизационных отчислений. Результат по выбытию амортизируемого объекта (прибыль или убыток) относят на финансовые результаты предприятия.

Рациональное использование амортизационных отчислений имеет очень важное значение для предприятия. В первую очередь они должны использоваться для реализации воспроизводственной политики, которая проводится на предприятии.