Объясняем, что такое седьмая подзона, почему в ней раньше нельзя было ничего строить, где и как можно строить сейчас.

В начале прошлого года стало известно, что на большей части Иркутска (в основном в Правобережном и Октябрьском округах) нельзя больше строить жильё и социальные объекты. Именно такие ограничения на территорию в границах седьмой подзоны приаэродромной территории (ПАТ) аэропорта Иркутска накладывает федеральное законодательство. 30 декабря 2021-го Росавиация подписала указ, который всё поменял и частично отменил запрет на стройку. Разбираемся, где в Иркутске по-прежнему нельзя строить, а где можно и с какими ограничениями.

Границы приаэродромной территории и входящих в неё подзон устанавливает аэропорт Иркутска. Сделать это его обязывает федеральное законодательство. ПАТ нужна для обеспечения безопасности полётов, развития аэропортов и «исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полётов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду».

Что такое пат

Седьмая подзона аэропорта Иркутска — это территория шумового, химического и электромагнитного воздействия. В ней запрещено строительство жилья, детских садов, школ и больниц. Аэропорт Иркутска вёл работу по установке границ ПАТ с 2019 года, за это время изменились санитарные правила для расчёта седьмой подзоны, поэтому в 2021 году он объявил конкурс на корректировку её границ.

До внесения изменений в приказ Росавиации в границы седьмой подзоны попадало 56% площади Иркутска, в том числе Правобережный округ, большая часть Октябрьского округа, часть Свердловского и Ленинского округов. Кроме того, она затрагивала ещё 12 муниципалитетов Иркутского района, в том числе Дзержинск, Малую Топку, Ново-Разводную.

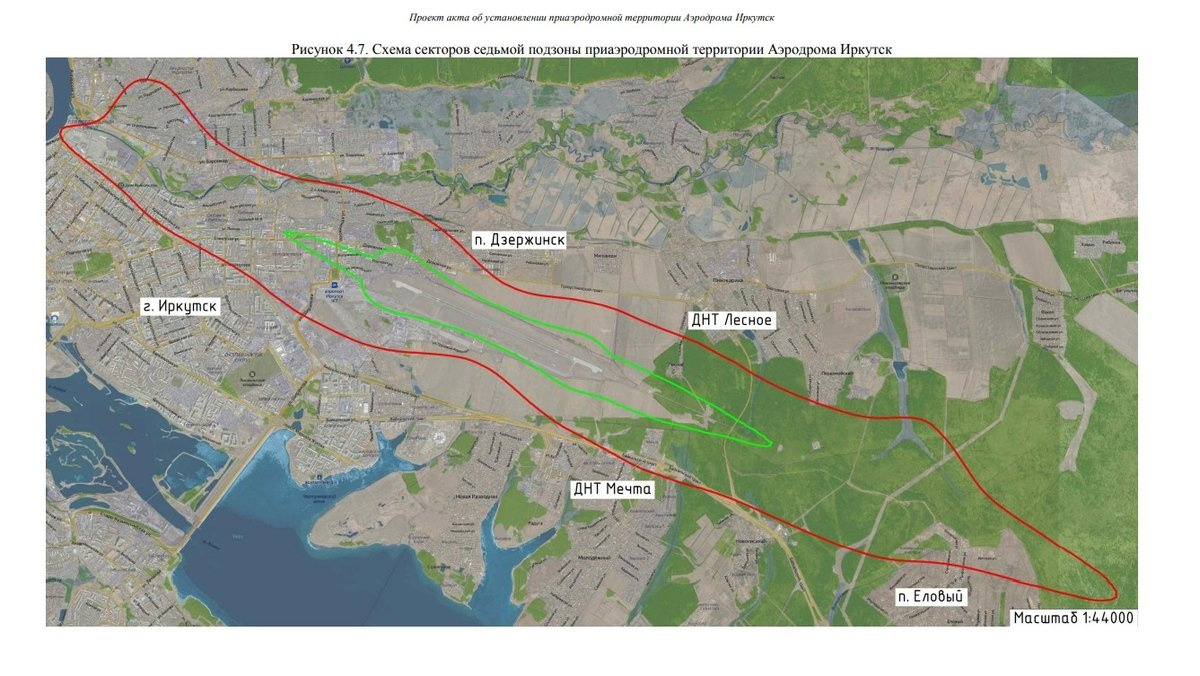

После корректировок седьмую подзону разделили на два сектора — 7.1 и 7.2 — в первом строить можно только с учётом мероприятий по шумозащите, во втором — нельзя. Общая площадь седьмой подзоны сократилась в несколько раз: теперь в неё входит только части Правобережного и Октябрьского округов в направлении от аэропорта до Нижней набережной, небольшие части посёлков Дзержинск и Еловский, а также ДНТ «Мечта» на Байкальском тракте.

На карте зелёным цветом отмечен сектор 7.2, красным — 7.1.

Фото: Скриншот из приложения к приказу Росавиации

Разделение седьмой приаэродромной подзоны на части разрешено Воздушным кодексом Российской Федерации. Как отмечается в приложении к приказу Росавиации, расчёт шума от самолётов на аэродроме проводился методом моделирования взлётно-посадочных операций на основе статистики полётов и типов воздушных судов, взлетающих и садящихся в аэропорту Иркутска.

В границы сектора, в котором запрещено любое строительство жилья или социальных объектов, попали лес и часть Октябрьского округа Иркутска — его окончание отмечено в районе домов №115 (б,в,г) по улице Советской. В него попадает часть территории городка бывшего ИВВАИУ (частично казармы училища и столовая, на месте которых планировалось построить школу и поликлинику), а также небольшая застроенная территория в границах улиц Можайского, Дорожная и Жигулёвская.

Полы по грунту. Ошибки. #Полы #Стяжка #Бетонный

В границах сектора 7.1. (там, где строить можно, но с ограничениями) оказалась оставшаяся часть городка ИВВАИУ (в частности, там планируется жилая застройка, суворовское училище, строительство нескольких детсадов), а также территория Правобережного и Октябрьского округов в границах Нижней набережной, Франк-Каменецкого, чуть выше улицы Декабрьских событий, по Маратовскому кольцу, улицам Первомайская, Радищева, Пшеничная, Писарева, Баррикад (в районе пересечения с Ушаковской), 2-й Аларской, улицы Центральная в посёлке Дзержинск и частично посёлок Еловский.

В качестве мер по защите от авиационного шума могут быть запланированы как мероприятия в генплане Иркутска, так и при разработке проектной документации конкретных объектов.

В частности, должны быть выполнены расчёты ожидаемых уровней проникающего шума, определена требуемая звукоизоляция ограждающими конструкциями здания, при строительстве жилья и соцобъектов могут применяться звукопоглощающая облицовка, глушители шума в системах принудительной вентиляции, виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования, «рациональные объёмно-планировочное решения». Кроме того, можно применять придорожные шумозащитные экраны, устройство шумозащитных полос из зелёных насаждений, «рациональные приёмы планировки и застройки» города.

Отмечается, что все указанные ограничения не распространяются на объекты, которые были построены до установки границ седьмой подзоны, или если раньше этого было получено разрешение на строительство.

Изменения, внесённые в указ Росавиации, вступят в силу после того, как новые границы седьмой подзоны будут поставлены на учёт управлением Росреестра по Иркутской области. На это может уйти несколько месяцев.

Источник: ircity.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-АРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

промысловый трубопровод / композитные трубы / полимерно-армированные трубы / повышение надежности трубопровода. / field pipeline / composite pipes / polymer-reinforced pipes / improving the reliability of the pipeline.

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Бикмасов Роман Георгиевич

Статья посвящена описанию проблемы применения полимерно-армированных труб на объектах промыслового трубопроводного транспорта нефти и газа. Цель статьи – анализ, сбор и систематизация данных для максимально эффективной и безопасной эксплуатации трубопроводов из полимерных материалов и их композитов.

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Бикмасов Роман Георгиевич

Перспективы использования современных технологий для обеспечения надежности промысловых трубопроводов

Перспективы применения трубопроводов из полимерных материалов при транспортировании литых закладочных смесей

Совершенствование волнового метода оценки технического состояния трубопроводного транспорта из полимерных материалов в процессе его эксплуатации

PROBLEMS OF APPLICATION OF POLYMER-REINFORCED PIPES AT FACILITIES OF FIELD OIL AND GAS PIPELINES

The article is devoted to the description of the problem of the use of polymer-reinforced pipes at the objects of field pipeline transport of oil and gas. The purpose of the article is to analyze, collect and systematize data for the most efficient and safe operation of pipelines made of polymer materials and their composites.

Текст научной работы на тему «ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-АРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ»

«Вопросы развития современной науки и техники»

Бикмасов Роман Георгиевич Bikmasov Roman Georgievich

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-АРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

PROBLEMS OF APPLICATION OF POLYMER-REINFORCED PIPES AT FACILITIES OF FIELD OIL AND GAS PIPELINES

Аннотация. Статья посвящена описанию проблемы применения полимерно-армированных труб на объектах промыслового трубопроводного транспорта нефти и газа. Цель статьи — анализ, сбор и систематизация данных для максимально эффективной и безопасной эксплуатации трубопроводов из полимерных материалов и их композитов.

Abstract: The article is devoted to the description of the problem of the use of polymer-reinforced pipes at the objects of field pipeline transport of oil and gas. The purpose of the article is to analyze, collect and systematize data for the most efficient and safe operation of pipelines made of polymer materials and their composites.

Ключевые слова. промысловый трубопровод, композитные трубы, полимерно-армированные трубы, повышение надежности трубопровода.

Key words: field pipeline, composite pipes, polymer-reinforced pipes, improving the reliability of the pipeline.

Роль трубопроводного транспорта в системе нефтегазовой отрасли сложно недооценить, так как он является одним из самых доступных и эффективных способов транспортировки жидких и газообразных углеводородных сред. По трубопроводам осуществляется доставка нефти, продуктов её переработки и природного газа как на большие расстояния, так и в пределах территории предприятий, занимающейся добычей, хранением и переработкой.

Для строительства промысловых трубопроводов в основном применяется сталь, которая за время эксплуатации проявила себя как надежный, прочный,

III Международная научно-практическая конференция несложный при изготовлении и монтаже материал. В то же время, практический

опыт применения стальных труб показывает, что такие трубы помимо

преимуществ обладают рядом существенных недостатков. Именно поэтому в

последние десятилетия при строительстве трубопроводных систем

строительного назначения с целью повышения эксплуатационной надежности и

срока службы широко используются полимерные трубы, а в частности

Полимерно-армированные трубы (ПАТ) — это композиционный материал, состоящий из внутренней полимерной оболочки, армирующего каркаса и внешней полимерной оболочки. В зависимости от конструкции ПАТ бывают жесткие (с армирующим сетчатым каркасом), гибкие с несвязанными слоями (с армирующими металлическими лентами) и гибкие со связанными слоями (с армирующими синтетическими нитями) [1].

По сравнению со стальными трубами полимерно-армированные имеют следующие преимущества:

— коррозионная стойкость (исключение затрат на мониторинг и защиту трубопровода от внутренней и внешней коррозии);

— меньший вес (ПАТ в 5-7 раз легче стальных, что упрощает их транспортировку и монтаж);

— меньшая совокупная стоимость строительства и эксплуатации;

— меньшая шероховатость стенок (уменьшение потерь давления на трение и отложений на стенках трубопровода);

— высокие диэлектрические показатели [2].

Однако в процессе эксплуатации таких трубопроводов выявляются и многочисленные проблемы, связанные с обеспечением их надежности и безопасности.

Проблемы, возникающие при эксплуатации трубопроводов, использующих в своей конструкции полимерные материалы, указывают на необходимость учета целого ряда эксплуатационных факторов при выборе материала труб и технологий для их монтажа.

«Вопросы развития современной науки и техники» Так, например, для полимерно-армированных труб характерны следующие

причины отказа при эксплуатации:

Если давление в трубе превышает некоторого предельного значения, то

происходит разрушение армирующего каркаса и самой трубы соответственно.

Причинами такого вида отказа могут быть дефекты армирующего каркаса в зоне

сварного соединения осевых и кольцевых элементов. Подобные дефекты могут

привести к проникновению транспортируемой среды до арматуры, миграции ее

вдоль трубы и капельного проявления на наружной поверхности трубы. Поэтому

состояние стального армирующего каркаса сильно влияет на прочность ПАТ.

В зоне стыковых соединений труб возможны образования кольцевых

трещин. В виду того, что в этой зоне отсутствует армирующий каркас, трещина

имеет вид скола. Основной причиной подобного разрушения, как правило,

является опрессовка и гидродинамический удар [3].

При длительной эксплуатации возможно течение полимерной матрицы

сквозь армирующий каркас. В результате подобного течения может происходить

оголение армирующего каркаса, нарушение внутренней изоляции, с

последующей коррозией и разрушением. Основной причиной движения

полимерной матрицы сквозь армирующий каркас является температура

транспортируемого продукта. Так как полимер — это аморфное тело, то при его

нагревании уменьшается вязкость и происходит течение сквозь каркас.

Большие динамические нагрузки вызывают деформацию тела трубы. Так,

при большой скорости роста давления происходит разрушение кольцевой

проволоки стального каркаса [4].

Кроме того, у полимерных труб отсутствует надежное разъемное

соединение. Применяемые в настоящее время разъемные соединения, такие как

резьбовые и раструбные, зачастую не обеспечивают необходимой

герметичности и долговечности, предъявляемой к коммуникациям для зданий и

сооружений повышенной эксплуатационной надежности, к которым относятся

промысловые нефтегазопроводы. Поэтому успешное использование

армированных полимерных труб в трубопроводных системах невозможно без

III Международная научно-практическая конференция создания равнопрочных с телом трубы соединительных узлов. В нефтегазовой

отрасли к соединениям труб предъявляются наиболее жесткие требования.

Необходимы надежные соединения, которые будут удобны в монтаже и при

Эффективное и безопасное применение ПАТ требует рационального выбора материалов, учета качества изготовления труб и условий эксплуатации трубопроводов, исследования возможных дефектов и статистических и динамических нагрузок, действующих в результате эксплуатации трубопровода, а также создания и повсеместного применения средств и методов технической диагностики трубопроводов. Таким образом, необходима комплексная и тщательная проработка вопросов применения полимерных армированных труб на объектах промысловых нефтегазопроводов.

1. Бухин В. Е. Трубопроводы из полимерных материалов для тепловых сетей // Трубопроводы и экология. — 2003. — № 1. — С. 18-19.

2. PPR ТРУБЫ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОТИ [Электронный ресурс]: — 2015. — Режим доступа: https://nomitech.ru/articles-and-

Wog/ppr_tmby_v_neftedobyvayushchey_i_neftekhimicheskoy_promyshlennosti/ (дата обращения: 30.01.2021).

3. Чирков, Ю.А. Повреждения трубопроводов ОНГКМ и определение интенсивности их отказов // Территория нефтегаз. — 2008. — №12. — С. 46-49.

4. Сальников А.Ф., Сальников С. А., Щелудяков А.М. Оценка влияния динамических нагрузок на остаточную работоспособность полимерно-армированных труб // Газовая промышленность. — 2014. — №1 (701). — С. 52-55.

5. Зайцев К.И., Ларионов А. Ф., Сорокин А.А. Перспективы применения бипластмассовых труб в системах газификации // Безопасность труда в машиностроении. — 1999. — №11. — С.46-47.

Источник: cyberleninka.ru

Попали в ПАТ

Shutterstock/FOTODOM

Сибиряки предлагают вернуть ограничения строительства на приаэродромных территориях в рамки разумного

Законодательные изменения 2017 года (135-ФЗ), касающиеся установления и использования приаэродромной территории (ПАТ) и санитарно-защитной зоны, были призваны упорядочить строительство на этих обширных и перспективных пространствах, но по факту поставили застройку ПАТ на грань коллапса. На недавнем заседании Союза строителей Новосибирской области эксперты вспомнили историю возникновения проблем, связанных с установлением ПАТ, и обсудили пути их возможного решения.

Напомним, поводом для принятия четыре года назад 135-ФЗ стала необходимость упорядочения градостроительного регулирования Новой Москвы, которая начала «подпирать» действующие аэродромы. Главному мегаполису страны требовались четкие и ясные требования, задающие ограничительные параметры строительства в границах ПАТ. При этом первая редакция законопроекта появилась еще в 2014 году и была ориентирована на регулирование строительства в границах ПАТ исключительно гражданских аэродромов; аэродромы экспериментальной и государственной авиации под действие этого закона подводить тогда не предполагалось. Однако впоследствии действие закона решили распространить и на эти аэродромы, что усложнило ситуацию.

135-ФЗ в действующей редакции определил приаэродромные территории в составе семи подзон, для каждой из которых установлены свои ограничения. Первые шесть подзон направлены на обеспечение безопасности авиационного сообщения: в их границах запрещено размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения, создающие помехи в работе систем связи и навигации, привлекающие птиц и т.д.

Седьмая подзона должна защищать здоровье и комфорт граждан, проживающих в границах ПАТ.

В ловушке военной тайны

В седьмой подзоне не должны быть превышены пределы авиационного шума, электромагнитного излучения и пр. «Вот только пока что, по факту, в большинстве субъектов РФ приаэродромные территории так и не установлены», — констатировала ведущий юрист Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) Мария Митяшина.

Поэтому при планировании строительства застройщикам сегодня по-прежнему следует ориентироваться на переходные положения 135-ФЗ, в соответствии с которыми для аэродромов экспериментальной авиации согласование строительства осуществляет организация, эксплуатирующая аэродром, для госавиации — организация, в ведении которой аэродром находится, для аэродромов гражданской авиации — Росавиация. При этом в каждом из трех случаев базовым условием, без которого согласование не получить, является наличие положительного заключения Роспотребнадзора. Указанные согласования необходимы, когда планируется строительство в пределах ПАТ, внесенной в Государственный кадастр недвижимости (ГКН) до 1 января 2016 года. Если в ГКН сведения о территории отсутствуют, но строительство планируется в границах полос воздушных подходов аэродромов или в границах санитарно-защитных зон, указанных в картах-схемах, размещаемых ныне на официальных сайтах уполномоченных органов, согласование тоже необходимо.

«Проблемы при согласовании строительства возникают, прежде всего, когда вопрос касается аэродромов государственной (преимущественно военной) авиации, и, похоже, эти проблемы при подготовке 135-ФЗ вообще не учитывались», — отмечает Мария Митяшина. Причина в том, что практически вся ключевая информация, необходимая для регламентирования строительства в ПАТ военных аэродромов, — от установления границ полос воздушных подходов до ограничений по высоте возможных объектов, от интенсивности полетов до летных характеристик воздушных судов — является гостайной. В дополнение к этому получить положительное заключение Роспотребнадзора по ПАТ госавиации также практически невозможно, поскольку ведомство само попадает в «ловушку военной тайны»: для подготовки заключения Роспотребнадзору нужно провести замеры уровня шума, загрязненности атмосферы, электромагнитного излучения, но из-за режима секретности сделать это нельзя. Возникает замкнутый круг, выход из которого только один — отказ в согласовании строительства.

Седьмая подзона вам в уши

Координатор Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в Сибирском федеральном округе (СФО), президент Союза строителей Новосибирской области Максим Федорченко отметил, что во многих регионах из-за новых «приаэродромных» ограничений останавливаются стройки даже сейчас, в переходном периоде, до полного введения в действие федерального закона 135-ФЗ.

Наиболее острый узел вопросов касается седьмой подзоныыв ПАТ. Это, повторимся, единственная подзоны, не связанная с обеспечением авиационной безопасности и призванная гарантировать выполнение санитарных норм. По сведениям Максима Федорченко, к настоящему времени Роспотребнадзором разработана методика расчета седьмой подзоны, но она носит рекомендательный характер и действует только для гражданских аэродромов. При этом из 425 российских аэродромов 170 являются чисто гражданскими, 122 — чисто военными, 125 — аэродромами совместного базирования (то есть тоже «с военной составляющей»), 8 — экспериментальными. «Например, у нас в регионе все аэродромы — совместного базирования, то есть фактически они военные, и на них методика Роспотребнадзора не распространяется», — обрисовал местную специфику эксперт. В седьмой подзоне ПАТ главным контролируемым фактором выступает уровень шума.

К сожалению, законодатель чересчур щепетильно отнесся к обеспечению комфорта жителей, выставив избыточные требования к шумозащите: не выше 45 дБ в ночное время. «Причем данный уровень не должен быть превышен не только внутри квартир, но и на придомовых площадках. Если превышение — строить нельзя, либо добиваться нужного уровня тишины путем специальных шумозащитных мероприятий. Но как, например, защитить открытое пространство двора от звука летящих самолетов? Это невозможно, — сетует Максим Федорченко. — Между тем, реальный шум в седьмых подзонах не так уж велик, и по факту вряд ли от него действительно нужно «защищаться». У нас в зоне Ипподромской автомагистрали шум в два раза выше 45 дБ, и никто не запрещает там стройки. А в седьмых подзонах ПАТ собираются запрещать!»

Зачем бизнесу лишние проблемы?

В свою очередь, вице-мэр Новосибирска, начальник Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев разделил обеспокоенность застройщиков по поводу правового коллапса, резко тормозящего строительство на неоправданно разрастающихся ПАТ, и призвал относиться к решению данной проблемы как можно более практично. Ближайшим шагом на этом пути, с его точки зрения, могло бы стать совместное решение региональной и муниципальной властей о том, что проектируемые в границах ПАТ объекты, не выходящие по высоте за габариты уже существующей вокруг застройки, не нуждаются в сложных процедурах согласования с операторами аэродромов.

«Это предложение исходит из простого постулата, что уже существующая эксплуатируемая застройка — легитимна, и сносить ее никто не собирается, — пояснил вице-мэр. — Зачем, например, малому предпринимателю, который собрался построить совсем небольшой объект, погружаться в согласования с тем же аэропортом Толмачево, когда заведомо известно, что этот объект никакой опасности для авиации не представляет, ведь его окружают более крупные действующие сооружения? А то получается, что власти не сумели между собой договориться, и поэтому у бизнеса — лишние проблемы».

Поддерживает опасения строителей в вопросе пресловутых шумовых ограничений и член комитета по строительству «Деловой России» Денис Воронов: «45 децибел — избыточная ночная норма, к которой трудно будет приблизиться всей России. Для понимания: 45 децибел — это шум листвы в тихом парке! К примеру, на шумовой карте Москвы видно, что этому нормативу не отвечают даже внутриквартальные территории в элитном центре нашей столицы. И город Чикаго, на территории которого эти требования тоже не соблюдаются, вполне спокойно живет с двумя аэропортами на своей территории и развивается».

По оценке Дениса Воронова, в сложившихся условиях большинство регионов вынуждено саботировать избыточные, неоправданные требования по шумовой защите тех формально «приаэродромных» территорий, которые входят в седьмую подзону: они попросту не ставят эти территории на кадастровый учет, как бы замораживая их «переходный» статус на неопределенное время. Это вынужденный ход, призванный предотвратить массовые остановки строек, и в Иркутске идут на подобный шаг не от хорошей жизни. «В силу специфики расположения наших аэродромов под фактический запрет строительства и реконструкции подпадет основная часть Иркутской агломерации с населением около миллиона человек, причем речь идет не только о строительстве многоэтажного жилья, но и о школах, детсадах», — уточнил Денис Воронов.

Вслед за Максимом Федорченко Денис Воронов уверен: действие 135-ФЗ в его существующей редакции необходимо прекратить. «Почему прокуратура, запрещая строительство нового жилья на территориях седьмых подзон, никак не пытается защитить от шума тех людей, которые уже давно, многие десятилетия, живут на этих территориях? Совершенно очевидно: седьмая подзона ПАТ в нынешней редакции законодательства не оправдывает своего предназначения, она лишь омертвляет развитие городов. У нас уже практически готовы предложения по изменению законодательства. Необходимо вернуться к нормам до 2017 года», — заявил представитель «Деловой России».

В ходе обсуждений застройщики единодушно выразили уверенность: связанные с введением 135-ФЗ процедуры громоздки, избыточны и никому, по большому счету, не нужны — и проголосовали за их упрощение всеми возможными способами и инструментами — и на уровне решений местных властей, и на уровне изменений федерального законодательства.

Максим Федорченко, координатор НОСТРОЙ в СФО, президент Союза строителей Новосибирской области:

Источник: stroygaz.ru

Авиаторы останавливают строительство в российских городах

Осенью депутаты Госдумы пересмотрят закон трёхлетней давности, призванный повысить безопасность авиаперелётов. Документ ужесточает правила застройки приаэродромных территорий (ПАТ), к которым могут отнести до 90 процентов территорий крупных российских городов. Строители озабочены, дольщики пишут Путину, мэры надеются на лучшее.

Одним из инициаторов внесения поправок в федеральный закон выступит член комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Он заявил «Октагону», что введённая этим документом новая норма Воздушного кодекса РФ «относится к разряду законов, которые никогда не будут действовать».

– Не зря управляющие компании аэропортов не спешили устанавливать новые схемы приаэродромных территорий – они надеются, что Госдума поменяет правила игры. Ведь, согласно этому закону, могут быть отправлены под бульдозер многие жилые кварталы и другие знаковые объекты в крупных городах. Это приведёт к серьёзным экономическим проблемам, нарушению прав дольщиков и росту социальной нестабильности, – предупреждает депутат.

Катастрофы и правовая неопределённость

До конца нулевых годов в российском законодательстве не были установлены чёткие правила использования земель вблизи аэропортов, что приводило к хаотичной застройке территории и появлению у взлётно-посадочных полос опасных объектов.

Дело сдвинулось с мёртвой точки в 2010 году, когда Госдума обязала создать вблизи воздушных гаваней приаэродромные зоны. Их границы (определены окружностью радиусом 30 километров от контрольной точки соответствующего аэродрома) установили специальным постановлением Правительства РФ. В этой зоне, помимо прочего, было запрещено размещение мусорных полигонов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих массовому скоплению птиц.

В 2019 году A321 «Уральских авиалиний», столкнувшись со стаей птиц, совершил аварийную посадку в кукурузном поле около Жуковского. Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС

Запрет оказался неэффективным. Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Илья Гудков проинформировал научный совет РАН о более чем 100 выявленных в 2020 году приаэродромных свалок. По данным отраслевой группы авиационной орнитологии, число столкновений птиц с самолётами продолжает расти опережающими темпами. Если в 2009 году было зафиксировано 36 таких инцидентов, то в 2017 году – уже 1029. Наибольший резонанс вызвала аварийная посадка лайнера «Уральских авиалиний» под Жуковским в 2019 году – птицы вывели из строя сразу два его двигателя.

Нововведения затруднили работу представителей стройотрасли, которых обязали согласовывать проекты строительства новых жилых зданий не только с органами исполнительной власти, но и с администрациями аэропортов, Росавиацией и структурами Роспотребнадзора. Из-за отсутствия в постановлении Правительства чётко определённых правил и критериев контролирующие структуры часто принимали субъективные, противоречивые решения, что приводило к судебным разбирательствам.

«В результате разногласий по вопросу о допустимости строительства страдает население, появляются обманутые дольщики, терпит убытки строительный бизнес в регионах», – говорил в 2017 году бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Была одна зона, стало – семь

Для решения нарастающих проблем Госдума в 2017 году внесла очередные изменения в Воздушный кодекс РФ. Они обязали утвердить для каждого из 241 российского аэропорта новые схемы приаэродромных зон и определили чёткий порядок их использования.

Каждая такая территория должна делиться на семь подзон. На первой могут находиться только взлётные полосы и стоянки для самолётов. На второй – здания аэропортов, хранилища топлива. На территории третьей запрещено строительство высотных зданий и вышек, на четвёртой – объектов, способных создавать помехи для работы навигационных служб.

Из пятой должны быть удалены производственные объекты, способные повлиять на безопасность полётов, из шестой – объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Строительство жилых зданий на этой территории не допускается.

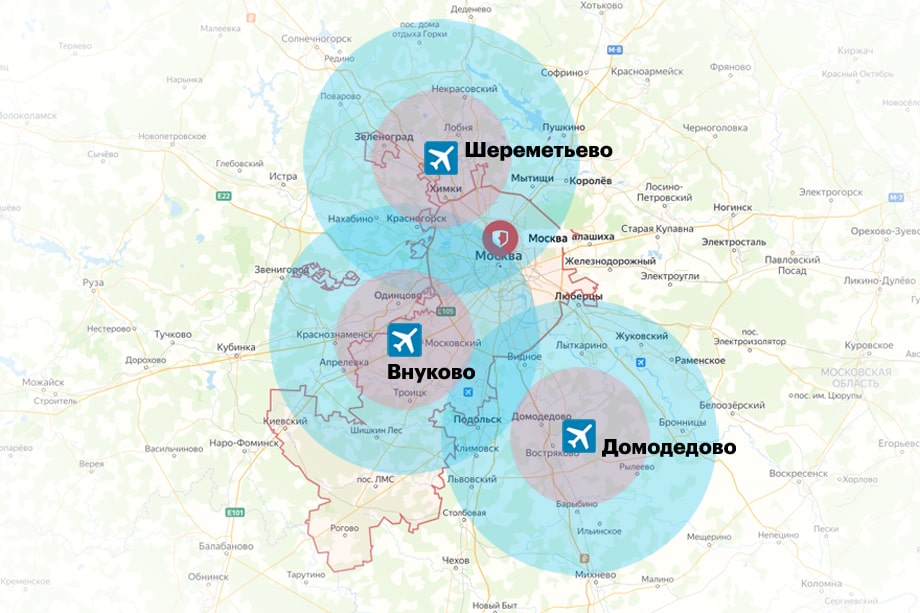

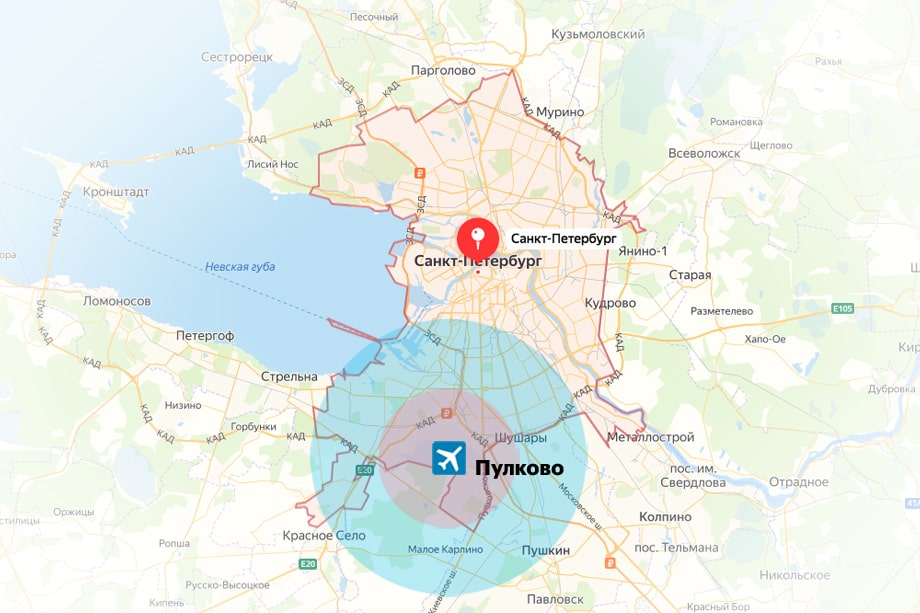

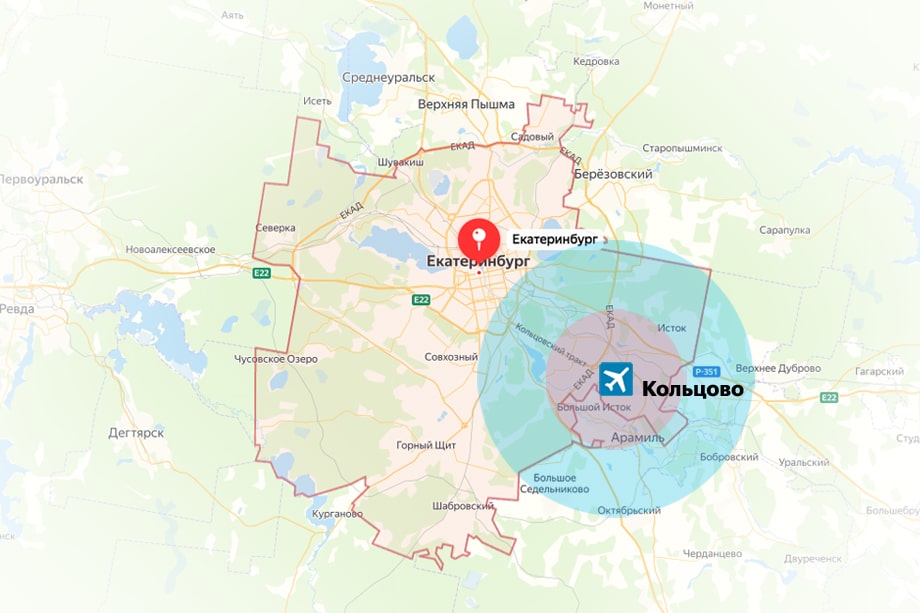

Каждая приаэродромная территория делится на семь зон. На схемах красным цветом обозначена шестая зона (радиус 15 км), в которой запрещено строительство промышленных объектов и объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. Строительство жилых зданий на этой территории не допускается. Синим цветом обозначена седьмая зона (радиус 30 км). Здесь запрещено строительство жилых зданий, не обладающих повышенной степенью защиты, а также вводится особый порядок согласования жилищного строительства.

Наиболее обширной является седьмая подзона (территория вокруг аэропорта радиусом 30 километров), в которой самолёты создают повышенный уровень шума и электромагнитного излучения и загрязняют воздух. На её территории запрещено строительство жилых зданий, не обладающих повышенной степенью защиты. Срок принятия решений об установлении границ седьмой подзоны был отложен на 2025 год.

Минстрой и Собянин попытались затормозить реформу

Власти оказались не готовы к реформе. Первым забило тревогу Правительство РФ. В августе 2019 года министр строительства Владимир Якушев заявил, что «работу по проблеме застройки аэропортовых ˂…˃ зон с особыми условиями нужно вести с применением единого комплексного подхода». Глава ведомства сообщил, что принято решение отложить установление новых приаэродромных зон до 2021 года, определив до этого времени переходный порядок согласования нового строительства на их территории.

Об опасности реформы предупреждал и мэр Москвы Сергей Собянин.

На совещании в Правительстве РФ в октябре 2019 года он назвал проект предложенной ему приаэродромной зоны Шереметьево оптимальным, но призвал скорректировать проект 15-километровой приаэродромной территории Внуково.

«Если такие подходы реализовать, то они затронут не 25 процентов, а две трети территории Подмосковья и половину территории Москвы, на которых прекращается всякая инвестиционная деятельность… Фактически приостановлено строительство в объёме 50 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, десятков объектов соцкультбыта. Все объекты у нас стоят, мы не можем ввести ни детские сады, ни школы», – цитирует слова Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Прокуроры не услышали чиновников

Проблема освоения приаэродромных территорий приобрела особую актуальность весной 2020 года, когда президент Владимир Путин заявил о принятии в рамках антикризисного пакета ряда новых мер по поддержке строительной отрасли. Но даже инициативы главы государства не смогли затормозить спорную реформу. Напротив, к форсированию её проведения подключились транспортные прокуратуры.

В апреле 2020 года Росавиация всё же определила границы шести зон ПАТ Шереметьево и Внуково окружностью радиусом 15 километров.

Тогда же по требованию транспортной прокуратуры была определена приаэродромная территория в Пензе. В июле Якутская транспортная прокуратура подала в суд на операторов 18 аэропортов, потребовав утвердить их ПАТ. В августе суд Сахалинской области удовлетворил аналогичное заявление к предприятию «Аэропорты Курильских островов»; Емельяновский районный суд встал на сторону транспортного прокурора в споре с ФКП «Аэропорты Красноярья»; на Ямале надзорное ведомство обязало ГУП «Аэропорты Мангазеи» исполнить закон трёхлетней давности. Такие же вердикты были вынесены в ряде других регионов.

Граница шестой зоны ПАТ Шереметьево уже определена – 15 километров. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

«Октагон» направил запросы во все окружные управления транспортной прокуратуры. На момент подготовки материала ответ поступил только от Южной транспортной прокуратуры, представители которой сообщили, что держат вопрос под контролем.

У москвичей отбирают купленные квартиры

Прокуратура также начала тестировать процедуру аннулирования ранее выданных разрешений на строительство в ПАТ жилых зданий. В сентябре 2019 года Московская межрайонная транспортная прокуратура подала иск к комитету госстройнадзора Москвы с требованием отозвать разрешение на строительство ЖК «Филатов Луг» в приаэродромной зоне Внуково. Далее последовали другие тяжбы, часть из них девелопер «Инград» выиграл. По остальным продолжаются разбирательства в различных инстанциях.

«Иград» начал работы на стройплощадке в 2017 году, согласовав документы с Росавиацией. Однако спустя два года ведомство аннулировало выданные ранее документы в связи с изменением влияющих на полёты технических параметров.

ЖК «Филатов Луг» получил разрешение на строительство вблизи Внуково. Транспортная прокуратура подала иск на его отзыв. В результате больше всех пострадали обычные люди – дольщики. Фото: ГК «Инград»

Дольщики «Филатова Луга» создали в соцсети «ВКонтакте» форум, где договорились отправить президенту РФ Владимиру Путину коллективное письмо, в котором говорится следующее:

«Плачевная ситуация с армией обманутых граждан в долевом строительстве до Вашего сведения доводится крайне искажённой или не доводится вовсе руководителями субъектов Федерации. Мы, дольщики, вправе рассчитывать на помощь от государства в части ликвидации рисков, связанных с долевым строительством в Москве – столице нашей Родины, которая вроде бы должна быть образцом для всех остальных регионов… 784 семьи не могут въехать в новые квартиры из-за проволочек Росавиации. Такое только в России возможно – дать разрешение на строительство, а спустя два года втянуть застройщика в судебные тяжбы. И суды принимают иски от организации, которая сама выдала разрешение на строительство».

Схожие события разворачиваются в Новосибирске. По данным агентства Atas.info, воинская часть 3733 Сибирского округа войск нацгвардии России обратилась в прокуратуру с требованием отозвать разрешение на строительство ЖК «Авиатор».

В целом под вопросом оказался ввод в эксплуатацию 70 домов.

По словам военных, дом находится в зоне маневрирования военных самолётов, что небезопасно для полётов.

Операторы аэродромов спешат включиться в реформу

Активизировали работу по исполнению новой редакции Воздушного кодекса РФ операторы ведущих аэропортов страны. В УК «Аэропорты Регионов» (управляет семью российскими аэропортами) сообщили «Октагону», что ПАТ для аэропорта Саратова утверждена в мае 2020 года. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском и Новом Уренгое новые схемы проходят согласования с регулирующими органами. В аэропорту Екатеринбурга планируется передача проекта на экспертизу на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическому законодательству.

– Первоначальные проекты ПАТ аэропортов были разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства в 2019 году и переданы на рассмотрение и утверждение в уполномоченные органы. После получения первой реакции общественности на данные проекты Роспотребнадзор внёс изменения в правила построения самой большой и критичной по ограничениям седьмой подзоны ПАТ, а также установил ряд новых требований в отношении правил построения иных подзон, то есть появилось новое правовое регулирование. В связи с чем аэропорты перерабатывают первоначальный проект ПАТ, приводя его в соответствие с новыми требованиями, – пояснили «Октагону» в «Аэропортах Регионов».

«Октагон» направил запрос на получение комментария в компанию «Новапорт», управляющую 16 крупными российскими аэродромами. На момент подготовки материала ответ на него не поступил.

Строители и мэры призывают к компромиссу

Строительные организации обеспокоены продолжающейся реформой и предупреждают о её негативном влиянии на отрасль.

– Этот вопрос занимает центральное место не только в повестке строительного комплекса, но и в развитии Екатеринбурга в целом ˂…˃. «Гильдия строителей Урала» за последние месяцы поднимала и продолжает поднимать его на всех возможных уровнях ˂…˃. Приаэродромная территория [аэропорта Кольцово] в том виде, в котором мы с ней ознакомлены, в прошлом году запрещала не просто застройку, а практически всю хозяйственную активность почти на половине городской территории и в шести прилегающих муниципалитетах. Очевидно, это был тот случай, когда благими намерениями была обусловлена дорога с крайне тяжёлыми последствиями, – заявил «Октагону» президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

По словам руководителя гильдии, представители строительного сообщества, городские и областные власти как устно, так и письменно приглашали Росавиацию к диалогу и поиску компромисса.

Вячеслав Трапезников: «Приаэродромная территория в том виде, в котором мы с ней ознакомлены, в прошлом году запрещала не просто застройку, а практически всю хозяйственную активность почти на половине городской территории и в шести прилегающих муниципалитетах». Фото: Александр Мамаев/Octagon.Media

– К сожалению, мы не можем пока констатировать, что этот диалог начался. Насколько мне известно, ни Минстрой региона, ни администрация города не получили возможность принимать участие в обсуждении документов на этапе их разработки. Профессиональное сообщество также продолжают держать в неведении. Из этого я делаю неутешительный вывод о том, что очередная итерация проекта приаэродромной территории после её поступления для согласования в уполномоченные органы и муниципалитеты будет отклонена. Печально видеть подобные непроизводительные усилия, – сожалеет Трапезников.

О надежде на компромисс говорит и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

– Мы находимся в постоянном диалоге с Росавиацией и надеемся, что нам удастся выработать удовлетворяющие все стороны решения, – сказал мэр.

– У застройщиков Санкт-Петербурга есть серьёзные и обоснованные опасения, что нормы закона 135-ФЗ повлекут значительные изменения высотных параметров застройки прилегающих к аэропорту территорий. Для Северной столицы это особенно актуально в силу расположения аэропорта прямо в черте города, – заявил «Октагону» генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

Источник: octagon.media