Скважиной называется горная выработка цилиндрической формы, которая строится без доступа человека к забою и имеющая диаметр во много раз меньше длины.

Горная выработка — это искусственное углубление в недрах земли. Начало скважины называется устьем, дно — забоем, боковые поверхности — стенками или стволом.

Скважины различного назначения — это капитальные, дорогостоящие сооружения, работающие десятки лет.

Скважины предназначены для извлечения полезных ископаемых, для нагнетания в пласты различных агентов, для контроля над разработкой месторождений и др.

Незакрепленный открытый ствол скважины не представляет собой надежный канал для соединения продуктивного пласта с дневной поверхностью вследствие неустойчивости горных пород, наличия пластов, насыщенных различными флюидами (вода, нефть, газ, их смеси), которые находятся под различным давлением, и др.

Крепление ствола скважины и разобщение пластов производится путем спуска труб, называемых обсадными, а все спущенные трубы представляют собой обсадную колонну.

Нужно ли платить налог НАЛОГ НА ВОДУ в 2022 году. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИНЫ на воду физическим лицам.

Для крепления скважины применяют специальные стальные трубы различного сортамента по марке стали и диаметру.

Для исключения перетоков различных флюидов из пласта в пласт кольцевое пространство между стенкой скважины и спущенной в нее обсадной колонной заполняется тампонирующим материалом с инертными и активными наполнителями, с химическими реагентами с помощью насосов.

Из вяжущих веществ наиболее широко применяются тампонажные портландцементы.

Поэтому сам процесс разобщения пластов называется цементированием.

В процессе бурения скважин встречаются такие пласты горных пород, где возможны различные осложнения, без ликвидации которых путем спуска дополнительных обсадных колонн невозможно дальнейшее бурение.

В итоге создается устойчивое подземное сооружение определенной конструкции.

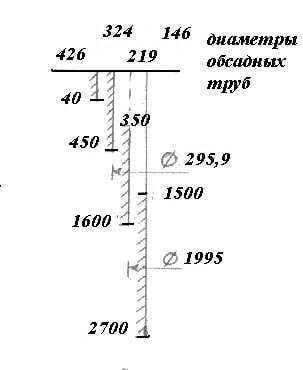

Под конструкцией скважины понимается совокупность данных о числе (d, l) обсадных колонн, диаметрах ствола скважины под каждую колонну, интервалах цементирования, а также о способах соединения скважины с продуктивным пластом.

Сведения о диаметрах, толщине стенок и марках стали обсадных труб, оборудовании низа обсадной колонны входят в понятие конструкции обсадной колонны — оснастки обсадной колонны.

В скважину спускают обсадные колонны особого назначения. Это направление, кондуктор, промежуточные волны, эксплуатационная колонна.

Направление

Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и обрушения горных пород со стенок скважины и для соединения ствола скважины с желобами очистной системы. Направление цементируется на всю длину. Длина направления колеблется от нескольких метров до сотни метров в зависимости от разреза горных пород и условий бурения (море, болото, илистые рыхлые грунты и т. д.).

Кондуктор

Кондуктором перекрывают верхнюю часть геологического разреза неустойчивых пород, пласты, насыщенные водой и другими флюидами, поглощающие промывочную жидкость или проявляющие подающие пластовые флюиды на поверхность. Кондуктором обязательно перекрываются все пласты пресной воды. На кондуктор устанавливается противовыбросовое оборудование, на устье кондуктор служит также опорой для подвески очередных колонн.

Промышленная скважина: общие понятия

Эксплуатационная колонна

Эксплуатационная колонна спускается в скважину для извлечения нефти, газа или для нагнетания в продуктивный горизонт воды или газа с целью поддержания пластового давления.

Эксплуатационная колонна в газовых и разведочных скважинах цементируется полностью. В нефтяных скважинах — либо по всей длине, либо с перекрытием предыдущей колонны на 100 м.

Промежуточная колонна

Промежуточные колонны спускаются в том случае, если невозможно бурение без предварительного разобщения зон осложнений (проявления, поглощения, обвалы).

Промежуточные колонны могут быть сплошными, т е. их спускают от устья до забоя и не сплошные, так называемые хвостовки.

Следует отметить, что чем совершеннее технология бурения и менее сложные геологические условия, тем проще конструкция скважины и меньше затраты на ее строительство. Ось скважины практически всегда имеет пространственное искривление, однако при небольшой интенсивности искривления (менее 0,1 о доли градуса на 10 м. длины ствола) скважину называют вертикальной (при суммарном отклонении не более 1-2 о ).

При большой интенсивности искривления скважины называют искривленными.

Специально искривленные под необходимыми углами с заданной интенсивностью и в определенном направлении скважины называются наклонно — направленными.

При отклонении от вертикали на 90 о скважины называются горизонтальными.

Несколько наклонно — направленных скважин, расположенных рядом (несколько метров между устьями), образуют куст. Разбуривание месторождений, таким образом, называют кустовым бурением.

Многорядная скважина — это такая скважина, когда в нее спущено несколько эксплуатационных колонн рядом для одновременной добычи нефти из нескольких горизонтов с различными пластовыми давлениями.

Для увеличения области дренирования иногда от основного пласта бурят несколько дополнительных наклонных стволов. Такие скважины называются многозабойные.

Различают скважины большого, нормального, уменьшенного и малого диаметров.

Скважины большого диаметра — это больше 760 мм.

Скважины, бурящиеся долотом 190,5 мм — уменьшенного диаметра.

Скважины глубиной менее 1000 м — мелкие скважины, до 5000 м — глубокие, свыше — сверхглубокие.

Источник: petrolibrary.ru

Общие понятия о строительстве скважины

Бурение нефтяных и газовых скважин. Методические указания, программа и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 090600/ Сост. Е.Б. Проселков; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. нефтегазового промысла. – Краснодар: Изд.КубГТУ, 2004. – 34 с.

Приведены общие методические указания по изучению курса “Бурение нефтяных и газовых скважин”, программа, а также вопросы для самопроверки по каждой теме разделов курса. Изложены общие методические указания по выполнению контрольных заданий и указания по решению отдельных контрольных задач.

Табл. 9. Библиогр.: 3 назв.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Кубанского государственного технологического университета

Рецензенты : д — р. техн. наук, проф. кафедры НГП Г.Т.Вартумян

начальник отдела разработки газовых, газоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа НТЦ ОО Кубаньгазпром И.Н.Кравцов

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Данные методические указания составлены на основании “Примерной программы” дисциплины ”Бурение нефтяных и газовых скважин ” для направления – Нефтегазовое дело.

Материал курса “Бурение нефтяных и газовых скважин” изучается с использованием рекомендуемой литературы, список которой приведен ниже. Особое внимание следует уделять изучению теоретических основ Разрушения горных пород породоразрушающим инструментом, выбору типа бурового промывочного раствора и определению его свойств, технологии цементирования скважин, являющихся базой для изучения прикладных вопросов .

При изучении каждого раздела курса рекомендуется составлять конспект, который будет полезен при повторении материала и решать задачи для закрепления теоретического материала. Усвоение изучаемых разделов проверяется самим студентом по качеству ответов на вопросы для самопроверки. Если при самостоятельном изучении курса возникают какие-либо вопросы, студент может получить письменную или устную консультацию на кафедре нефтегазового промысла.

Для улучшения усвоения курса студенты-заочники выполняют контрольные задания, методические указания по решению задач которых приведены в начале раздела “Контрольные задания” и при решении отдельных контрольных задач.

Варианты заданий выбираются по двум последним цифрам шифра зачетной книжки.

Непосредственно перед экзаменом студент должен представить преподавателю защищенные контрольные работы.

Дисциплина «Бурение нефтяных и газовых скважин» входит в примерном учебном плане подготовки выпускника по специальности 090600 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в перечень специальных дисциплин, являясь весьма важной в подготовке инженера. Она необходима в формировании специалиста, способного квалифицированно и на современном уровне оценивать технические средства и технические приемы, заложенные в проекте на строительство скважин, являющимися дорогостоящим основным фондом нефтегазодобывающих предприятий. Дисциплина призвана также дать специалисту необходимые знания для квалифицированной оценки качества законченных строительством скважин, принимаемых в долговременную эксплуатацию от буровых предприятий.

В этих целях программой предусматриваются все составляющие цикла строительства скважины, начиная с понятия о скважине, классификации скважин, конструкции скважин, применяемых технических средств и технологии разрушения горных пород и заканчивая темами грамотного вскрытия и опробования продуктивных объектов, крепления скважин обсадными колоннами и их цементирования, освоения и испытания скважин. Завершается изучение дисциплины знакомством с основами безопасности исполнителей буровых работ, нормами защиты окружающей среды, краткими сведениями о буровом и цементировочном оборудовании, документации на строительство скважин и технико-экономическими показателями, характеризующими строительство скважин.

Для успешного изучения программного материала дисциплины необходимы прочные знания по дисциплинам цикла математических естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин (математики, физики, теоретической механики, химии, начертательной геометрии и графики, прикладной механики, гидромеханики, термодинамики, материаловедения, электротехники и электрики, геологии и др. дисциплин, предусмотренных примерным учебным планом подготовки выпускника по специальности 090600).

Рекомендуется по каждой теме программы выдавать студентам перечень новой литературы и вопросы для самоконтроля приобретаемых знаний.

Программой предусматривается одно домашнее задание с обязательным литературно грамотным выполнением и оформлением его и защитой за две недели до начала экзаменационной сессии.

Результаты изучения программы дисциплины оцениваются экзаменом, к которому допускаются студенты, выполнившие и защитившие домашнее задание и лабораторные работы. Экзамены могут быть письменными, письменно-устными и устными.

Введение

Роль буровых работ в развитии нефтяной и газовой промышленности и в решении задач развития топливно-энергетического комплекса России. Основные нефтегазодобывающие регионы России, определяющие объемы бурения скважин. Перспективные регионы России, на площадях которых предполагается открытие новых нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Роль бурения скважин в поисково-разведочных работах.

Значение дисциплины «Бурение нефтяных и газовых скважин» для подготовки инженеров по разработке в эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Место дисциплины в примерном учебном плане специальности. Важность предшествующих дисциплин для понимания и усвоения технологии и техники бурения скважин. Связь дисциплины со специальными дисциплинами, формирующими инженера по разработке и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Общие понятия о строительстве скважины

Понятие о скважине, ее элементах. Различные положения оси скважины в недрах земной коры. Понятие о конструкции скважины, типах конструкций скважин и принятых схемах их графического изображения.

Начальные и конечные диаметры скважин, сооружаемых для поисково-разведочных целей, для добычи нефти и для добычи газа. Глубины современных скважин.

Углубление скважины при разрушении породы по всей площади забоя и по его периферийной части.

Общие сведения о строительстве скважин на суше, в шельфовых зонах и в открытом море.

Классификация скважин по назначению.

Краткая история возникновения и развития бурения скважин.

Описание современных способов сооружения нефтяных и газовых скважин: комплектность буровой установки, инструментов и приспособлений для осуществления спуска породоразрушающего инструмента в скважину; вращения бурильной колонны с породоразрушающим инструментом при роторном бурении или периодического проворачивания ее при бурении с забойным двигателем; промывки скважины для выноса выбуренной породы на поверхность; создания нагрузки на породоразрушающий инструмент; наращивания бурильной колонны в процессе углубления скважины;

подъема из скважины изношенного породоразрушающего инструмента; крепления скважины обсадными колоннами и цементирования колонн; вскрытия продуктивных. горизонтов; освоения и сдачи скважины в эксплуатацию. Понятие о цикле строительства нефтяной и газовой скважины.

Источник: megalektsii.ru

Общие понятия о строительстве скважин

1. Понятие о скважине и её назначении. Конструкция скважины. Нефтяная или газовая скважина − это приблизительно цилиндрическое сооружение в глубь Земли, включающее преимущественно вертикальную или наклонную горную выработку в непродуктивной зоне пород и соединенную с ней выработку любой направленности в продуктивной зоне горных пород, крепь в виде обсадных труб и цементных оболочек и фильтр, обеспечивающий надежную гидродинамическую связь скважины с продуктивным пластом. Основными элементами скважины являются: устье, забой, ствол, обсадная колонна, фильтр, цементное кольцо.

Устье − это начало скважины, образованное короткой вертикальной зацементированной трубой − направлением.

Забой − это дно ствола скважины.

Ствол − это горная выработка, внутри которой располагаются обсадные колонны, и производится углубление скважины.

Обсадная колонна − это свинченные друг с другом и опущенные ствол обсадные трубы с целью изоляции слагающих ствол горных пород. Различают первую обсадную колонну − кондуктор, последнюю обсадную колонну − эксплуатационную колонну, в том числе хвостовик, промежуточные обсадные колонны, в том числе летучки (лайнеры).

Фильтр − участок скважины, непосредственно соприкасающийся с продуктивным нефтяным или газовым горизонтом. Фильтром может служить необсаженный колонной участок ствола, специальное устройство с отверстиями, заполненное гравием и песком, часть эксплуатационной колонны или хвостовика с отверстиями или щелями.

Цементное кольцо − затвердевший цементный раствор, закачанный в кольцевое пространство между стволом и обсадной колонной с целью его герметизации.

Система обсадных колонн и цементных колец за ними составляют крепь скважины.

2. Основные этапы сооружения скважины. Сооружение скважины, независимо от ее назначения, включает в себя следующие основные этапы:

1. Геологическое обоснование места сооружения и составление проекта скважины, которые позволяют наилучшим образом выполнить поставленную задачу.

2. Монтаж технических средств для наиболее качественного и экономичного сооружения скважины.

3. Проводку ствола скважины, обеспечивающую высокую скорость углубления при минимальных затратах.

4. Глубинные геофизические и технологические исследования, позволяющие подробно изучить геологический разрез, термодинамические параметры вскрытых скважиной пластов, отобрать образцы горных пород и пластовых флюидов для лабораторных исследований.

5. Крепление ствола обсадными трубами и цементом, обеспечивающее длительную безаварийную эксплуатацию скважины как инженерного сооружения и ее экологическую безопасность.

6. Изготовление глубинного фильтра, обеспечивающего качественную и надежную гидродинамическую связь продуктивного пласта с полостью эксплуатационной колонны и препятствующего проникновению в колонну горной породы и других загрязняющих УВ примесей.

7. Оборудование устья скважины, включающее, при необходимости, подвеску колонны насосно-компрессорных труб, обеспечивающее качественное испытание скважины и дальнейшую длительную эксплуатацию ее как объекта добычи УВ.

Нефть и газ добывают, пользуясь скважинами, основными процессами строительства которых являются бурение и крепление. Бурение скважин − единственный источник результативной разведки и приращения запасов нефти и газа.

3. Классификация скважин. Скважины на нефть и газ могут быть систематизированы следующим образом:

— структурно-поисковые, назначение которых − установление (уточнение) тектоники, стратиграфии, литологии, оценка продуктивности горизонтов (без дополнительного строительства скважин);

— разведочные, служащие для выявления продуктивных объектов, а также для оконтуривания уже разрабатываемых нефтяных и газоносных пластов;

— добывающие (эксплуатационные), предназначенные для добычи нефти и газа из земных недр; к этой категории относят также нагнетательные, оценочные, наблюдательные и пьезометрические скважины;

— нагнетательные, предназначенные для закачки в пласты воды, газа или пара с целью поддержания пластового давления или обработки призабойной зоны; эти меры направлены на удлинение периода фонтанного способа добычи нефти или повышения эффективности добычи;

— опережающие добывающие, служащие для добычи нефти и газа с одновременным уточнением строения продуктивного пласта;

— оценочные, назначение которых − определение начальной водонефтенасыщенности и остаточной нефтенасыщенности пласта (и для проведения иных исследований);

— контрольные и наблюдательные, предназначенные для наблюдения за объектом разработки, исследования характера продвижения пластовых флюидов и изменения газонефтенасыщенности пласта;

— опорные скважины бурят для изучения геологического строения крупных регионов, установления общих закономерностей залегания горных пород и выявления возможностей образования в этих породах месторождений нефти и газа.

4. Геологическое обоснование места заложения и проектирование скважины как инженерного сооружения. Для геологического обоснования места заложения скважины привлекают все имеющиеся у геологов материалы по интересующей площади: результаты полевых геологических и геофизических исследований данной площади, геологические карты и профили аналогичных площадей, результаты картировочного бурения и сведения о так называемых опорных скважинах, данные о грунтовых и артезианских водах, сведения о поверхностных нефтегазопроявлениях, общие сведения о строении осадочного чехла Земли и др.

Как разведочные, так и эксплуатационные первые скважины закладывают в предполагаемых наивысших точках обнаруженной благоприятной структуры, чтобы наверняка вскрыть углеводородную зону газонефтяной ловушки. По полученным из первых скважин сведениям выбирают местоположение последующих скважин, перед которыми ставится более широкая задача − определить размеры залежи, положение ВНК и ГНК, эффективную мощность продуктивных пластов, изменение по простиранию их пористости и проницаемости, уточнить структурную карту месторождения (карту изогипс), получить данные для определения термодинамических параметров продуктивных пластов и построения карт изобар и изотерм, а в конечном итоге − подсчитать или уточнить промышленные запасы месторождения УВ и обосновать или уточнить систему его разработки (построить карту разработки).

При этом скважины могут быть заложены как в пределах залежи УВ, так и за ее пределами (за пределами ВНК).

Для обоснования места заложения скважины учитывается также необходимость изучения пород и перспективы нефтегазоносности пластов, залегающих ниже разведываемой или разрабатываемой залежи УВ (совмещение геологических и промысловых задач). После выбора места заложения составляют проект этой скважины, основными разделами которого являются:

— конструкция (соотношение диаметров и длин ствола, его ориентация; интервалы спуска, диаметры, толщина стенок и марки стали обсадных колонн; интервалы цементирования; тип и конструкция фильтра; другие необходимые элементы скважины);

— технология проводки ствола (типы и размеры породоразрушающего инструмента − долот; режимы бурения − интенсивность циркуляции очищающего забой и ствол от выбуренной породы агента, скорость вращения долота, усилие со стороны долота на разрушаемый им забой; тип и физические свойства очищающего скважину агента; тип, соотношение диаметров и длин секций бурильной колонны; тип и размер забойного двигателя в случае его использования);

— технология вскрытия продуктивных пластов (тип и физические свойства промывочного агента при проводке ствола в фильтровой зоне; соотношение давлений в скважине и пласте; способ закрепления ствола в фильтровой зоне; метод обеспечения притока пластового флюида в скважину и извлечения его на поверхность; другие технологические приемы и технические средства);

— технология крепления ствола скважины (спуск и цементирование кондуктора, промежуточных и эксплуатационной колонн; конструкция низа эксплуатационной колонны и фильтра; тип цемента, физические свойства цементного раствора в жидком и затвердевшем состояниях, интенсивность его транспортировки в заколонное пространство; способ цементирования колонн и оснастка их дополнительными устройствами; длительность ожидания затвердения цементного раствора; способ испытания качества крепления ствола скважины);

— технология испытания скважины как объекта эксплуатации (геометрические размеры колонны лифтовых труб; оборудование устья скважины эксплуатационной арматурой; способ вызова притока из пласта на дневную поверхность; режимы и длительность исследования производительности скважины);

— наземное грузоподъемное и приводное оборудование для бурения ствола (вышка; ротор для вращения бурильной колонны; талевая система и лебедка для выполнения спускоподъемных операций; двигатели для привода лебедки и ротора; вспомогательное оборудование и приспособления);

— поверхностная циркуляционная система для приготовления, регулирования свойств и очистки промывочного агента (емкости с перемешивателями; блок приготовления, утяжеления и регулирования свойств; блок очистки − вибросита, гидроциклоны, центрифуги);

— буровые насосы (марка, диаметры цилиндров, производительность, тип и мощность приводных двигателей).

5. Монтаж оборудования для сооружения скважины. Оборудование для сооружения нефтяных и газовых скважин, особенно глубоких и сверхглубоких, достаточно громоздкое и массивное, поэтому почти все его элементы устанавливают на мощные железобетонные фундаменты или сварные конструкции из толстостенных бурильных труб при блочном монтаже оборудования.

Все оборудование для сооружения скважины можно условно объединить в несколько основных блоков:

1 − буровая вышка с талевой системой, подъемной лебедкой, элементами управления и настилом для сборки, приемки, хранения бурильных и обсадных труб;

2 − силовой блок, состоящий из нескольких дизельных или электрических двигателей, предназначенный для привода ротора и подъемной лебедки, включающий систему трансмиссий, редукторов, карданов и шкивов;

3 − насосный блок для промывки ствола скважины, включающий один-два или три буровых насоса с электрическим или дизельным приводом.

4 − циркуляционная система, включающая несколько емкостей для хранения бурового раствора, перемешиватели с электроприводом, блок приготовления и регулирования свойств бурового раствора, блок очистки от выбуренной породы, желоба с шиберами для манипуляции с выходящим из скважины при бурении потоком жидкости.

Буровая вышка либо монтируется при помощи подъемников и домкратов отдельными секциями с последующим их соединением, при этом первым монтируют верхний пояс с кронблоком, а последним − нижний пояс, либо собирается горизонтально на земле, а затем тракторами и подъемными стрелами поднимается в вертикальное положение. Если позволяет рельеф местности, то иногда вышки собирают на центральной базе, затем транспортируют к месту сооружения скважины при помощи мощных платформ и тракторов.

После установки вышки на фундаменты или платформы ее укрепляют растяжками, затем устанавливают подъемную лебедку, оборудуют направлением устье скважины.

Следующим этапом монтируют силовой блок для привода лебедки и ротора, трансмиссионную систему, систему пневматических муфт и гидротормоза, пульт управления. Лебедку оснащают талевым канатом, другой конец которого пропускают через шкивы кронблока и талевого блока (полиспаста) и прикрепляют к основанию вышки специальным приспособлением. Устанавливают ротор и соединяют с двигателями цепной передачей посредством пневматической муфты.

Одновременно или поочередно монтируют насосный блок и циркуляционную систему. Привод насосов от двигателей осуществляют клиновыми ремнями и шкивами. Циркуляционную систему соединяют с буровыми насосами трубопроводами и оснащают виброситами для выделения из промывочного агента сравнительно крупных частиц выбуренной породы (шлам), пескоотделителями и илоотделителями для более тонкой очистки промывочного агента, дегазатором для очистки от газа.

На емкости для хранения бурового раствора устанавливают механические и гидравлические перемешиватели, центробежные насосы, осуществляющие подачу жидкости в буровые насосы, пескоотделители, илоотделители и блок приготовления и регулирования свойств промывочного агента. Отдельно устанавливают и обвязывают манифольдами с циркуляционной системой блок приготовления промывочного агента, основными узлами которого являются силосы − хранилища сыпучих материалов, дозаторы и смесительное устройство.

В зависимости от назначения скважины, ее глубины, геологических и климатических условий района, транспортного сообщения буровые установки комплектуются по-разному, при этом во всех случаях стремятся к наиболее простому набору бурового оборудования, обеспечивающему качественное, безаварийное, с минимальными затратами времени и средств, сооружение скважины.

6. Проходка ствола скважины. Бурение скважин известно человечеству еще до нашей эры. Так, в Китае бурили в те времена при помощи стволов полого бамбука скважины глубиной сотни метров с целью добычи пластовых флюидов (главным образом − воды).

В 20-х годах XIX века во Франции в провинции Артуа успешно пробурили несколько сравнительно глубоких водяных скважин. Схема бурения была такова: к трубе прикрепляли пикообразное долото, трубу подвешивали на полиспасте, и, используя силу тяжести трубы и долота, ударами, подобно падающей бабы копра, разрушали горную породу и углубляли ствол скважины. По мере накопления осколков породы их извлекали на дневную поверхность при помощи специальной желонки, спускаемой в скважину на канате.

В 1845 г. французский инженер А. Фовель предложил очищать ствол скважины от осколков разрушенной породы циркуляционным потоком жидкости. Это предложение начало успешно применяться в 1859 г. в США полковником Дрейком.

Скорость проводки ствола скважины ударным способом достигала нескольких метров в сутки, а глубина скважины не превышала 500 м. Поэтому продолжались поиски новых способов бурения, и в начале XX века был изобретен вращательный роторный способ бурения, при котором разрушение породы на забое осуществлялось долотом, вращающимся при помощи установленного на устье скважины ротора через посредство бурильной колонны. Скорость проходки ствола возросла более чем на порядок, а глубина скважин − до 3-4 км.

С увеличением глубины возникла другая проблема − большие затраты энергии на преодоление сил трения бурильной колонны о стенки ствола скважины. Необходимо было перенести привод долота как можно ближе к забою.

В 1922 г. нашим соотечественником инженером М.А. Капелюшниковым был изобретен новый метод бурения − турбинный, особенность которого в том, что долото вращает глубинный гидравлический двигатель (турбобур) − многоступенчатая гидравлическая турбина, рабочим телом для которой является циркулирующий промывочный агент.

К настоящему времени в практике бурения используются и другие погружные двигатели: электробур, представляющий собой специальный электродвигатель, к которому при помощи кабеля подводят электрический ток; вибробур, движение которого осуществляется посредством вибрации; винтобур, представляющий собой винтовой двигатель (винтовой насос «наоборот»).

Несмотря на большое разнообразие погружных двигателей, основной объем бурения нефтяных и газовых скважин осуществляют роторным способом.

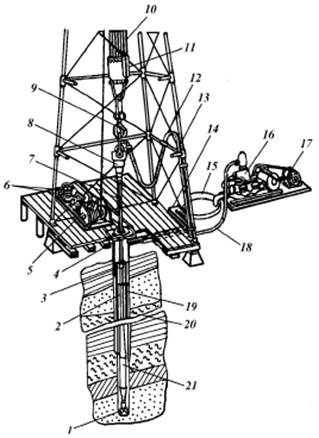

Схематично современный способ проводки (бурения) ствола скважины можно представить следующим образом (рис. 1). Породоразрушающее устрой-

Рисунок 1 – Схема бурения скважины: 1 − долото; 2 − бурильные трубы; 3 − переводник; 4 − ротор; 5 − лебедка; 6 − двигатели привода лебедки и ротора; 7 − ведущая труба; 8 − вертлюг; 9 − крюк; 10 − талевой канат; 11 − талевой блок; 12 − буровой шланг; 13 − вышка; 14 − желоба; 15 − емкость циркуляционной системы; 16 − буровой насос; 17 − двигатель насоса; 18 − нагнетательный трубопровод; 19 − обсадная колонна; 20 − тампонажный цемент; 21 − забойный двигатель

ство − долото, оснащенное режущими лезвиями или зубьями, вращается в горизонтальной плоскости либо ротором при помощи колонны труб (бурильной колонны), либо глубинным двигателем (турбобуром, электробуром, винтовым двигателем), режущими элементами внедряется в забой под действием осевой нагрузки, создаваемой частью бурильной колонны, скалывает частицы породы за счет вращательного движения и тем самым обеспечивает углубление забоя и ствола скважины. Промывочный агент (воздух, вода, аэрированная жидкость, пена, буровой раствор, нефть, эмульсия и т.д.) буровым насосом подается под избыточным давлением из емкостей циркуляционной системы через буровой шланг высокого давления, вертлюг с вращающимся стволом, ведущую рабочую трубу (квадратную штангу), вращаемую ротором, бурильную колонну и долото к забою, подхватывает осколки разрушенной долотом горной породы и выносит их по кольцевому каналу между бурильной колонной и стенкой ствола скважины на поверхность. Попадая в поверхностную циркуляционную систему, промывочный агент поступает на вибрирующую сетку вибросита, где из него выделяются осколки выбуренной породы и выбрасываются в отвал, а просеянный промывочный агент либо поступает сразу в емкости и оттуда снова подается буровым насосом в скважину, либо при необходимости дополнительно очищается от мелких частиц выбуренной породы системой гидроциклонов (пескоотделитель для более грубой очистки, илоотделитель для более тонкой очистки) и от газа дегазатором, после чего поступает в приемную емкость буровых насосов.

Если требуется улучшить технологические свойства промывочного агента, изменить его параметры или даже заменить его агентом другого типа, то используют блок приготовления и химической обработки с системой гидравлических и механических смесителей и дозаторов, механических и гидравлических перемешивателей циркуляционной системы.

| | | следующая лекция ==> | |

| Таким образом, окисленная сера (сульфат) является более изотопно-тяжелой, чем восстановленная (сульфид). | | | Характеристика немецкой классической философии, теории И. Канта эволюции вселенной, суждений и категорий науки. |

Дата добавления: 2021-02-19 ; просмотров: 170 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

лекции ОНГД. 1. Общие понятия о строительстве скважин 1 Понятие о скважине, ее конструкции и элементах

По назначению скважины делятся на опорные, параметрические, структурные, поисковые, разведочные, эксплуатационные и специальные.

Опорные скважины бурят для изучения основных черт глубинного строения малоисследованных крупных регионов, определения общих закономерностей стратиграфического и территориального распределения отложений, благоприятных для нефтегазонакоплений. Бурение производят на максимальную глубину. По данным этих скважин производится ориентировочный подсчет запасов нефти и газа.

Параметрические скважины позволяют детально изучить геологический разрез, выявить наиболее перспективные зоны нефтегазонакопления и подготовить их к детальным геолого-геофизическим исследованиям и поисковому бурению.

Структурные скважины служат для тщательного изучения структур, выявленных при бурении опорных и параметрических скважин и для подготовки к проведению поисково — разведочного бурения на эти структуры.

Поисковые скважины бурят на подготовленных предыдущим бурением и ГИС площадях или на ранее открытых месторождениях с целью открытия новых залежей нефти и газа.

Результатом бурения поисковых скважин является детальное изучение геологического разреза и его нефте-газоносности, испытание продуктивных горизонтов на приток нефти и газа с отбором проб породы и флюида.

Разведочные скважины бурят на площадях с установленной промышленной нефтегазоносностью с целью оконтуривания месторождения и сбора исходных данных для составления проекта разработки.

Эксплуатационные скважины бурят на полностью разведанном месторождении с целью добычи нефти и газа. К эксплуатационным скважинам кроме добывающих относятся и те скважины, которые способствуют более эффективной разработке месторождения. Это: нагнетательные, оценочные и наблюдательные скважины.

Нагнетательные скважины служат для законтурного и внутриконтурного нагнетания в продуктивный пласт воды, газа или воздуха с целью поддержания пластового давления.

Оценочные скважины предназначены для уточнения режима работы пласта, для выявления и уточнения границ продуктивных пластов.

Наблюдательные скважины служат для контроля давления, положения водонефтяного, газоводяного и газонефтяного контактов в процессе эксплуатации месторождения.

Специальные скважины бурят для взрывных работ при сейсмических методах поисков и разведки месторождений, для сброса промысловых вод в поглощающие пласты, разведки и добычи воды, для организации подземных газохранилищ и закачки в них газа, для ликвидации открытых фонтанов.

3 Понятие о цикле строительства скважины. Структура цикла.

Комплекс работ, начиная с подготовки площадки под буровую и кончая демонтажом бурового оборудования, перевозкой его на новую точку и рекультивацией земель, называется циклом строительства скважины.

- подготовительные работы к строительству буровой (устройство подъездных путей, линий электропередач, связи, трубопроводов, планировка площадки и др.);

- монтаж бурового оборудования (сборка буровой вышки, бурового оборудования, привышечных сооружений);

- подготовительные работы к бурению скважины (установка направления, оснастка талевой системы, осмотр и наладка оборудования, бурение под шурф и установка в нем трубы и др.);

- бурение скважины, крепление ее стенок обсадными колоннами, разобщение пластов;

- вторичное вскрытие продуктивного пласта, испытание, освоение и сдача скважины в эксплуатацию;

- демонтаж буровой установки, перевозка оборудования на новую точку, восстановление площадки для ведения других работ.

4 Основные представления о современных способах бурения

Наиболее эффективным на сегодняшний день является механический способ бурения с физико-химическим и гидродинамическим воздействием бурового раствора. Механическое разрушение горных пород может осуществляться вращательным и ударным методами.

Ударное бурение подразделяется на ударно-штанговое и ударно-канатное, а вращательное — на роторное и с использованием забойных двигателей: гидравлических (турбобуры и объемные двигатели) и электробуров. В настоящее время ударное бурение в нашей стране практически не применяется.

1.3.1. Ударное бурение

Из всех разновидностей ударного бурения ударно-канатное получило большее развитие. При таком способе с помощью специального устройства долото поднимается и резко опускается на забой с постоянным проворачиванием после каждого удара, производя разрушение горных пород на забое в виде цилиндрического ствола. Буровой снаряд кроме долота, ударной штанги, каната и канатного замка включает раздвижную штангу, служащую для предохранения поломки штанг (при штанговом бурении) и облегчения выбивания заклиненного долота при бурении в трещиноватых и вязких породах, и расширитель, который обеспечивает увеличение диаметра скважины больше наружного диаметра уже спущенной обсадной колонны.

Процесс бурения тем эффективнее, чем качественней очистка забоя скважины от выбуренной породы. Для удержания шлама во взвешенном состоянии на забой подается вода. Очистка забоя от шлама производится с помощью цилиндрического сосуда который называют желонкой. Желонка представляет собой поршневую пару с обратным клапаном в нижней части.

Поршень на забое спускается вниз на дно желонки под собственным весом. При подъеме желонки поршень начинает двигаться вверх. В это время клапан на поршне закрывается, а на дне желонки открывается, и шлам заполняет корпус желонки, перемещаясь вслед за поршнем, который, достигая верхней точки в корпусе желонки, начинает перемещаться со своим корпусом, заполненным шламом, на дневную поверхность. Нижний клапан при подъеме закрывается под собственным весом и весом шлама.

Частота ударов при таком способе бурения лежит в пределах от 10-20 до 100-150 ударов в минуту. Скорость проходки при ударном способе невелика, в пределах нескольких метров. Энергоемкость такого бурения не велика, способ дает хорошее качество вскрытия продуктивных пластов.

1.3.2. Вращательное бурение

При таком способе бурения горные породы на забое разрушаются вращающимся долотом, на которое подается осевая нагрузка и крутящий момент. По бурильным трубам на забой с помощью насосов подается буровой раствор, одной из функций которого является вынос шлама на дневную поверхность.

Крутящий момент на долото передается вращением бурильной колонны с помощью ротора (роторный способ) или от забойного двигателя (турбобур, винтовой бур, электробур), который устанавливается непосредственно над долотом.

Осевая нагрузка на долото создается весом нижней части бурильной колонны. Это УБТ и забойный двигатель. Нагрузка на долото зависит от проходимых пород, диаметра и конструкции долота (например, долото 215,9 мм — нагрузка в пределах 150-250 кН).

Частота вращения долота при роторном способе лежит в пределах 20-200 об/мин., при бурении винтовым двигателем 150-250 об/мин., при турбинном и электробурении без редуцирования от 250 до 800 об/мин., а с редуктором 200-300 об/мин.

Закачиваемый для очистки забоя скважины буровой раствор в процессе бурения постоянно циркулирует. Циркуляционная система включает в себя буровой насос, нагнетательную линию (манифольд), вертлюг, бурильную колонну, забойный двигатель, долото, а также элементы скважины — забой, кольцевое пространство между бурильной колонной и стенками скважины, устье скважины, желоба и другие очистные устройства от шлама и газа (вибросита, гидроциклоны, сепараторы); приемные емкости для очищенного раствора (отстойники), подпорный насос, всасывающую линию буровых насосов.

В качестве бурового раствора используется вода, естественные растворы, образуемые из шлама и закачиваемой с поверхности воды и пластовых вод, глинистый раствор, нефтеэмульсионный раствор, раствор на нефтяной основе, вода, смешанная с воздухом (аэрированная), воздух, природные газы и их смеси с отработанными газами ДВС, утяжеленные растворы (до 2400 кг/м 3 ) и др.

Буровой раствор кроме очистки забоя от выбуренной породы охлаждает долото, способствует более эффективному разрушению горной породы, создает противодавление на стенки скважины вследствие физико-химического взаимодействия с горной породой и пластовыми флюидами.

В процессе бурения происходит смена долота. Для этого поднимают бурильные трубы (колонну), отвинчивают сработанное долото, меняют его на новое и вновь спускают бурильную колонну в скважину до забоя.

Преимущества вращательного бурения по сравнению с другими видами заключается в том, что при таком бурении производится непрерывное разрушение породы с удалением шлама непрерывной циркуляцией промывочной жидкости. На долото передается значительно больше мощности.

5 Основные физико-механические свойства горных пород. Классификация по твердости

Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс бурения – их упругие и пластические свойства, твердость, абразивность и сплошность.

Упругие свойства горных пород. Все горные породы под воздействием внешних нагрузок претерпевают деформации, исчезающие после удаления нагрузки или остающиеся. Первые из них называются упругими деформациями, а вторые пластическими. Большинство породообразующих минералов — тела упруго хрупкие, т. е. они подчиняются закону Гука и разрушаются, когда напряжения достигают предела упругости.

Упругие свойства горных пород характеризуются модулем упругости (модуль Юнга) и коэффициентом Пуассона. Модуль упругости горных пород зависит от их минералогического состава, вида нагружения и величины приложенной нагрузки, от структуры, текстуры и глубины залегания пород, от состава и строения цементирующего вещества у обломочных пород, от степени влажности, песчаности и карбонатности пород.

Пластические свойства горных пород (пластичность). Разрушению некоторых пород предшествует пластическая деформация. Она начинается, как только напряжения в породе превысят предел упругости. Пластичность зависит от минералогического состава горных пород и уменьшается с увеличением содержания кварца, полевого шпата и некоторых других минералов.

Высокими пластическими свойствами обладают глины и некоторые породы, содержащие соли. При определенных условиях некоторые горные породы подвержены ползучести. Ползучесть проявляется в постоянном росте деформации при неизменном напряжении. Значительной ползучестью характеризуются глины, глинистые сланцы, соляные породы, аргиллиты, некоторые разновидности известняков.

Твердость горных пород. Под твердостью горной породы понимается ее способность оказывать сопротивление проникновению в нее (внедрению) породоразрушающего инструмента.

В геологии большое распространение имеет шкала твердости минералов Мооса, по которой условную твердость минералов определяют методом царапания; по этой шкале твердость характеризуется отвлеченным числом (номером).

Все горные породы по их твердости и пределу текучести по штампу Л. А. Шрейнером разделены на 12 категорий. Первоначально были выделены три группы горных пород – мягкие, средней твердости и твердые, по четыре категории в каждой группе. Позднее было предложено выделять пять групп. Классификация Л. А. Шрейнера по р ш и р 0 приведена в таблице 4.4.

Источник: topuch.ru