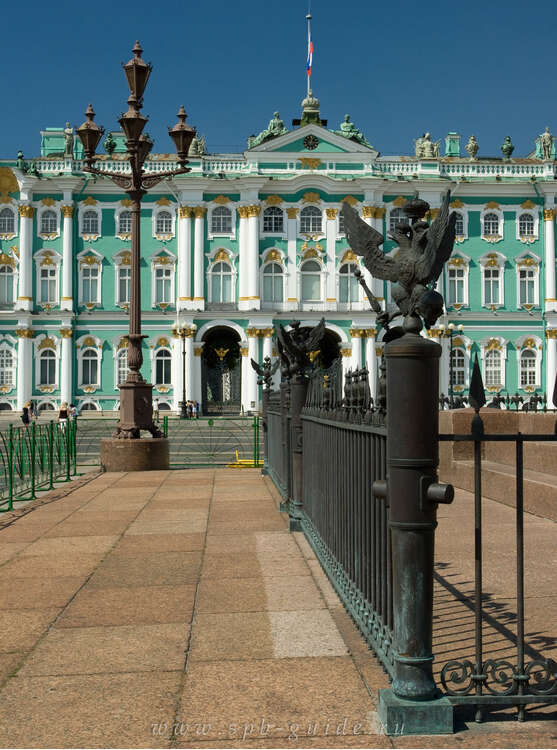

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — это место, любимое гостями и жителями города, сердце Северной столицы. Это один из самых красивых архитектурных ансамблей мира. Над его созданием трудились лучшие русские зодчие. Свое имя она получила по названию Зимнего Дворца, построенного по проекту архитектора Ф.Б. Растрелли в середине 18 века.

В 1819 году по заданию императора архитектор К.И. Росси разработал проект единого архитектурного ансамбля, прославляющего победу русского оружия в войне 1812 года. Замысел архитектора состоял в том, чтоб объединить существующие оригинальные интерьеры и новые постройки в единое целое.

Главный штаб

Застройка ансамбля Дворцовой площади продолжилась возведением в 1819–1929 годах архитектором К.И. Росси Главного штаба. Два протяженных здания были построены на южной стороне площади вместо обывательских домов со стороны Мойки. В них разместился Главный штаб и два министерства — иностранных дел и финансов.

Лекция «Зимний дворец — главная императорская резиденция»

Длина полукруглого фасада здания Главного штаба составила 580 метров (самый длинный фасад здания в мире). Посередине здания — грандиозная Арка, украшенная скульптурной композицией «Колесница Славы» с изображением воинов и крылатой богини Победы, — Ники, держащей в одной руке венок победы, а в другой лабарум (воинский знак) с российским двуглавым орлом (скульпторы Н. Пименов и В. Демут-Малиновский). Высота скульптурной группы составляет 10 метров, высота арки — 28 метров, ширина — 17 метров.

Триумфальная колесница на арке Главного штаба

К. И. Росси придал арке триумфальный характер — она олицетворяла победу русской армии в Отечественной войне 1812 года.

Согласно легенде, после завершения строительства Николай I сказал архитектору: «Иностранные мастера утверждают, что арка вскоре рухнет». Тогда К.И. Росси поднялся на нее и с высоты произнес: «Если она упадет, я готов упасть вместе с ней».

В фильмах о революции, где показан штурм Зимнего Дворца, можно увидеть, как вооруженные солдаты и матросы, выбегают на Дворцовую площадь именно из-под Триумфальной арки Главного штаба.

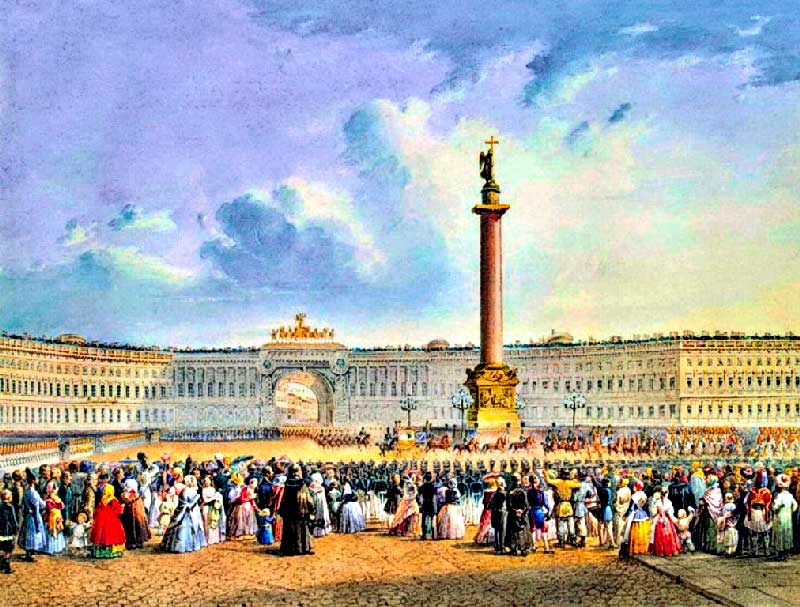

Александровская колонна в центре площади, созданная по проекту О. Монферрана через четыре года после возведения арки Главного штаба, стала заключительным аккордом в композиции, созданной Росси.

В настоящее время в западной части здания расположено командование Западного военного округа, а в восточном крыле экспонируются произведения западноевропейского искусства XIX–XX веков, а также проводятся временные выставки современного искусства Эрмитажа.

Интересные факты про Зимний дворец.

Александровская колонна

В 1834 году по проекту архитектора Огюста Монферрана в память о победе русских войск над армией Наполеона была открыта Александровская колонна, или Алексанрийский столп. Колонна названа в честь императора Александра I.

Колонна весом 600 тонн, высотой 47,5 метров увенчана фигурой ангела, попирающего крестом змею — символ победы добра над злом. Голова ангела склонена к земле, так, что снизу видно его лицо (архитектор Б. Орловский). Барельефы на постаменте колонны прославляют победы русского оружия (скульпторы И. Липце, П. Свинцов).

Ангел на Александровской колонне

Конкурс на создание памятника в центре Дворцовой площади был объявлен Николаем I в 1829 году с формулировкой «в память о незабвенном брате». Огюст Монферран сразу отверг строительство здесь скульптурной композиции, которая бы просто затерялась на огромной площади. Николай I одобрил проект Монферрана, предусматривающий установку колонны высотой, превышающей парижскую Колонну побед, воздвигнутую в честь побед Наполеона.

Ограда Александровской колонны

Александровская колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, а держится в соответствии с точным расчетом за счёт собственного веса. Этот факт послужил появлению анекдотов и легенд в городском фольклоре.

- Так, в одном из них говорилось, что графиня Толстая запрещала своему кучеру проезжать рядом с колонной, опасаясь, что она упадет со своего подножия

- Появилось выражение «Столб столба столбу», и объяснять этот каламбур петербуржцам было не надо — столб Николая I Александру I. (Каламбур — это игра слов, одинаковых по звучанию, но разных по значению)

- К монументу на Дворцовой часто приходят молодожены. Жених поднимает невесту на руки и обходит колонну по кругу. Считается, сколько кругов он сделает, столько и детей будет у молодоженов

- Согласно легенде, после революции Ангела на вершине Александровской колонны собирались заменить на фигуру Ленина. И скульптуру сняли, но вскоре Эйзенштейн приступил к съемкам фильма «Октябрь» и потребовал возвратить Ангела на свое историческое место. А после съемок возвратить его как-то забыли и больше к этому вопросу не возвращались.

Связующим звеном всех построек стало завершение в 1843 году строительство с восточной стороны здания Штаба гвардейского корпуса (архитектор А.П. Брюллов). Фасад здания украшает портик из двадцати ионических колонн.

Штаб Гвардейского корпуса

Самое красивое здание Дворцовой площади — Зимний Дворец. Это грандиозное здание занимает 9 гектаров земли, имеет около полутора тысяч помещений. В то время это было самое высокое здание в Петербурге. И выше его в центральной части города не разрешалось строить дома.

Бледно-зелёный и белый цвета фасада Зимнего Дворца придают воздушность и грациозность, характерные для стиля барокко. Гениальному архитектору Росси удалось объединить в единую композицию Зимний дворец и строгое здание Главного штаба.

Дворцовая площадь — это одно из самых притягательных мест Санкт-Петербурга. Однако, есть мнение, что массовые гуляния и концерты наносят вред бесценным памятникам архитектуры. (Вспомним пожар во время встречи Нового 2000 года, когда от петарды загорелись строительные леса над аркой). Поэтому обсуждается вопрос о запрете гуляний и концертов на ней. Для туристов и горожан Дворцовая площадь всегда будет открыта.

Источник: www.spb-guide.ru

Этот день в истории: 1754 год — началось строительство Зимнего дворца

27 июня 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Началось строительство существующего и в настоящее время здания дворца, ставшего в то время самым высоким жилым зданием в Санкт-Петербурге.

Здание включало в себя около 1500 комнат. Общая площадь дворца порядка 60 000 м². Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади.

Сама Елизавета Петровна не дожила до окончания строительства, принимал работу 6 апреля 1762 года уже ее племянник Пётр III. К этому времени была закончена отделка фасадов, но многие внутренние помещения ещё не были готовы.

Летом 1762 года Петра III свергли с престола, окончено строительство Зимнего дворца было уже при императрице Екатерине II, которая прежде всего отстранила от работ Растрелли. Отделкой интерьеров дворца занимались архитекторы Ю. М. Фельтен, Ж. Б. Валлен-Деламот и А. Ринальди под руководством Бецкого.

По первоначальной, сделанной Растрелли планировке дворца, самые большие парадные залы находились во 2 этаже и выходили окнами на Неву. По замыслу зодчего, путь к громадному «Тронному» залу (который занимал всё пространство северо-западного крыла) начинался с востока — с «Иорданской» или, как она прежде называлась, «Посольской» лестницы и пролегал через анфиладу из пяти аван-залов (из них три средних зала составили впоследствии нынешний Николаевский зал). В юго-западном крыле Растрелли поместил дворцовый театр «Оперный дом».

Этот первоначальный замысел великого итальянского зодчего не нашел высочайшего одобрения по чисто личным соображениям. Екатерина переместила свои покои в юго-восточную часть дворца, приказав под своими комнатами разместить покои своего фаворита графа Григория Орлова (в 1764—1766 годах для Орлова будет возведён Южный павильон Малого Эрмитажа, соединённый с покоями императрицы галереей на арке). В результате «Тронный зал» оказался перемещен в северо-западный ризалит, а перед ним появилось помещение для ожидания — «Белый зал». Позади Белого зала разместили столовую. К ней примыкал «Светлый кабинет».

Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину, а в Зимнем дворце проводились только торжественные церемонии. При Николае II царская семья вернулась во дворец.

Однако уже в 1904 году резиденцией стало Царское Село.Во время революции 1917 года Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства, а все ценности и коллекции Эрмитажа были отправлены в Москву и спрятаны в Кремле и в Историческом музее.7 ноября 1917 года Зимний дворец был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывшие покои Александра III. Лишь спустя несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здания под охрану. В 1918 году часть, а в 1922 году всё здание Зимнего дворца было передано Государственному Эрмитажу.

Источник: eadaily.com

Вопросы к игре по истории и культуры Санкт-Петербурга (8-9 класс)

занимательные факты по краеведению (9 класс) на тему

Игра Брейн-ринг может быть проведена в рамках тематической недели, также вопросы игры могут быть использованы на уроках истории и культуры Санкт-Петербурга.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Колесова С.Ю., учитель истории и культуры СПб ГБОУ СОШ № 348

Участвуют несколько команд по 4 человека.

После того, как ведущий задает вопрос, все команды одновременно размышляют над ответом. Время для обсуждения – 1 мин. Право ответа получает команда, которая первой просигналит о своей готовности. Если дан неверный ответ, остальные команды могут использовать оставшееся время. Если по истечении минуты ни одна команда не дает правильного ответа, вопрос снимается.

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Побеждает та команда, которая первой наберет 5 баллов. Если по окончании игры несколько команд набирают одинаковое количество баллов (напр. 4), то проводится конкурс-блиц, когда команде предлагается за 1 минуту ответить на максимальное количество вопросов.

1. В последних числах апреля 1896 года в столичных газетах появились сенсационные объявления. В них сообщалось о том, что 4 мая в помещении театра «Аквариум» состоится первый в России показ последнего чуда науки.

После 4 мая «Петербургский листок» отмечал, что «восторг зрителей был громадный, так что по требованию публики пришлось еще раз показать картину, изображающую прибытие поезда». Критик В.В. Стасов, побывав на таком показе, писал дочери Л.Н.Толстого: «Есть ли у вас нынче в Москве то самое, что у нас есть в Петербурге и отчего тут у себя дома схожу просто с ума? Есть?

Есть? … Господи, до чего может доходить гениальность изобретения в наши дни! До чего велика великость сегодняшних людей!» Вопрос: Что вызывало подобные восторги у петербуржцев? Ответ: Первые киносеансы.

2. Петр I говорил садовнику: «Я желал бы, чтобы люди, которые будут гулять в Летнем саду, находили бы в нем что-нибудь поучительное. Как бы нам это сделать?» Садовник отвечал: «Прикажите разложить по местам книги, ваше величество, чтобы гуляющие, садясь, могли их читать». Петр рассмеялся и сказал: «Моя выдумка лучше».

Вопрос: Что придумал Петр, чтобы сделать посещение Летнего сада поучительным? Ответ: Среди скульптур Летнего сада были изображения героев басен Эзопа. У каждого фонтана стоял столб с текстом басни и ее толкованием.

3. Модель первой конной статуи Петра I создал еще при его жизни Карло Бартоломео Растрелли — отец гениального зодчего. Голову всадника он вылепил по восковой маске, снятой с лица живого Петра. В бронзе скульптура была отлита в 1746 году. Дочь Петра I Елизавета хотела установить статую перед Зимним дворцом. Но не успела.

А Екатерина II забраковала ее. Этот памятник Петру Beликому — первый памятник, созданный ему в России, украсил Петербург только при Павле I. К этому времени уже 18 лет на одной из площадей города на Неве уже стоял памятник основателю города. А на постаменте памятника сообщалось, кто был инициатором его установки: «Петру I – Екатерина II». Павел же, установив перед своим замком монумент, который не понравился его матери, возможно в пику ей, велел сделать на постаменте не менее лаконичную надпись. Вопрос: Какую? Ответ : «Правнук – прадеду»

4. Ничего подобного не было в других столицах мира. Семь каменных мостов, перекинутых через Фонтанку, поражали своей оригинальностью. Общим украшением мостов-близнецов были гранитные башни и свисающие с них 74 цепи. Из семи «мостов-братьев» только два сохранили свои башни: Старо-Калинкин и Чернышев (ныне — мост Ломоносова). Гранитные башни придают им своеобразный облик, овеянный романтикой старины.

Вопрос: Зачем на этих мостах поставили башни с цепями?

Ответ: В то время мосты были подъемными.

5. Павел I родился в Летнем дворце Елизаветы Петровны. В середине XVIII века этот дворец построил для царицы Ф. Б. Растрелли. Это было роскошное здание с садом и фонтанами. В нем было 160 комнат с зеркалами, богатой скульптурой и мебелью. | Здесь Екатерина II устраивала позднее пышные приемы и праздники. Павел I сказал однажды, что хотел бы умереть там, где родился.

Его желание исполнилось.

Вопрос: Каким образом могло исполниться пожелание императора, если известно, что он был убит заговорщиками в Михайловском замке?

Ответ: Мих. Замок построен на месте Летнего дворца Елиаветы Петровны.

6. В 20-х годах XIX века в своем громадном доме на углу Исаакиевской площади жил блестящий вельможа Александровской эпохи князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский». На крыльце дома, построенного Огюстом Монферраном в стиле ампир, стоят мраморные изваяния двух зверей. «На звере мраморном верхом» спасался у этого дома Евгений, герой А. С. Пушкина «Медный всадник».

Вопрос: От чего спасался Евгений 7 ноября 1824 года?

Ответ: От наводнения.

7. Этот изящный висячий мостик построил Г. Треттер, а скульптуры выполнил знаменитый петербургский ваятель П. Соколов. Он расположен недалеко от Невского проспекта, на красивом изгибе Екатерининского канала. Четыре крылатых льва, упираясь лапами, откинув головы на мускулистых шеях, держат в пастях тонкие железные цепи, к которым подвешен настил моста.

Крылатые львы — грифоны — «пришли» к нам из античной мифологии. Греки считали грифонов надежными стражами золотых кладовых. И здесь, на берегу канала, они встали не случайно.

Вопрос: Что «охраняли» грифоны этого мостика.

Ответ: Ассигнационный банк.

8. В середине XIX века множество водовозов наполняли свои бочки водой из рек и каналов Петербурга. Воду доставляли жителям города в бочках разного цвета: в белых — невскую воду, в желтых — воду из Фонтанки, в зеленых — воду из каналов.

Вопрос: Воду из каких бочек пили самые бедные слои населения?

Ответ: Из зеленых, т.к как самая грязная и поэтому самая дешевая.

9. 16 июля 1766 года на Дворцовую площадь, съехался весь Петербург. Здесь в этот день состоялась знаменитая Карусель. Участники Карусели делились на четыре группы: римскую, славянскую, индийскую и турецкую. Дамы в золотых доспехах состязались на колесницах и метали дротики в расставленные цели, мужчины скакали верхом, метали копья и вели «примерные бои».

Вопрос: Что в середине 18 века называли каруселью?

Ответ: конные состязания –«рыцарские турниры»

10. Елизавета Петровна любила веселье, маскарады и фейерверки, итальянскую оперу, цирковые представления и французский театр. Когда до императрицы дошли слухи, что в городе Ярославле даются представления на русском языке под руководством купеческого сына Федора Волкова, она приказала привезти Волкова вместе с его братьями и товарищами в Петербург. Учить их поручили А.П. Сумарокову — автору первых русских трагедий и комедий в стихах.

Вопрос: Что появилось в Петербурге с приездом Федора Волкова?

11. В конце XVIII века в окрестностях Петербурга упорно искали это. Наконец его нашли недалеко от Лахты. «Мысль перевезти его на другое место приводила в ужас», писал современник. Доставка этого в Петербург заняла полтора года. Сначала его тащили по суше при помощи особых желобов с шарами, затем везли на специально построенной барже.

В 1770 году он был доставлен в Петербург и установлен на берегу Невы. В память об этом событии появилась медаль «Дерзновению подобно».

Вопрос: Где мы можем увидеть это сейчас?

Ответ: Постамент Медного всадника.

12. Она была найдена в Италии. Папа римский отказался уступить ее России. Тогда Петр I предложил обменять ее на «мощи» монахини Бригитты, которую католическая церковь считала святой. Обмен состоялся, и она встала в Летнем саду, под охраной караульного солдата. Сейчас мы можем увидеть ее в Эрмитаже.

Ответ: Венера Таврическая

13. Известна история о том, как однажды Корней Чуковский гулял по Петроградской стороне с известным художником Мстиславом Добужинским. Они вышли на одну улицу, которая получила свое название во второй половине XVIII века по фамилии одного из домовладельцев. Добужинский поинтересовался, кем был человек, чьим именем была названа улица.

Чуковский высказал догадку, что улицу могли назвать в честь приехавшего из Шотландии лекаря или парфюмера (Бромлея), владеющего здесь домом, а потом улица приобрела более привычное русскому слуху звучание. Но художник не согласился с такой скучной догадкой. И нарисовал страшного свирепого злодея, бородатого и усатого, которого в последствии Чуковский сделал персонажем одного из своих произведений.

Вопрос: Назовите имя персонажа и улицу, давшую ему это имя.

Ответ: Бармалей, Бармалеева улица

14. В царствование императора Александра I вдоль Царскосельской дороги соорудили пять фонтанов с гранитными монументами разных форм и гранитными при них чашами для разбора воды На подъезде к Пулковским высотам со стороны города посредине разделительной полосы шоссе расположен фонтан,второй от начала водопровода у Пулковских высотах. Строительство осуществили по проекту архитектора Ж.-Ф.

Тома де Томона в 1809 году. Четыре строгие дорические колонны поддерживают фронтоны и купол. Внутри чаша из полированного камня. Двести лет назад здесь поили лошадей, которые везли путешественников из Новгорода, Москвы, Киева. И замирали кучера: около фонтана лежали четыре непонятных существа. «Кто это?» — недоумевали извозчики.

И нашли ответ: «Не иначе, как ведьмы!» Так и появилось неофициальное петербургское название «Фонтан ведьм».

Вопрос: Опишите и назовите этих существ.

15. В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над нашими частями листовки: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока, потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли».

А спустя несколько дней с ужасом слушали из приемников трансляцию этого события из «города мертвых». 6 мая 1942 года (по другим источникам 31 мая) породил у фашистов страх неминуемого поражения. Шокированные немцы перешептывались, вслушиваясь в репортаж…., — Это невероятно…Этого не может быть… Что за люди, эти русские?

Вопрос: Что передавали по радио 6 мая 1942 г?

Ответ: трансляцию футбольного матча

16. В 1820 году инженерами О. Бетанкуром и Г.Третером, были сделаны каменные устои, облицованные гранитом и украшенные красивыми закругленными лестницами. Эти каменные устои являлись въездами на мост. Сегодня, на противоположных берегах Невы, можно увидеть два выступа набережной: один — против «Медного всадника», другой — на противоположном берегу, на Университетской набережной, у здания бывшего манежа.

Вопрос: назовите мост, о котором напоминают эти выступы.

17. Ввиду особой, болотистой, почвы, на которой стоит Санкт-Петербург, в основание фундаментов крупных построек рабочие вбивали сваи. Собор стоит на 10 762 сваях.

По этому поводу на некоторых городских экскурсиях до сих пор рассказывают анекдот двухсотлетней давности о том, как при закладке фундамента собора одна из свай неожиданно ушла в землю и бесследно исчезла. Вслед за ней начали забивать другую, но и та скрылась в болотистом грунте. Установили третью, четвертую.

Как вдруг в адрес строителей пришло сообщение из Нью-Йорка: «Вы нам испортили мостовую». — «При чем здесь мы?!» — ответили из Петербурга. — «На торце бревна, торчащего из земли, клеймо петербургской лесной биржи «Громов и К°», — объяснили американцы. А в одной из довоенных легенд говорится о том, что Америка была готова купить этот храм. Предполагалось перевезти его в США по частям на кораблях, там собрать заново. За это американцы якобы предлагали заасфальтировать все улицы Ленинграда, в то время покрытые булыжником.

Вопрос: О каком храме идет речь?

Ответ: Исаакиевский собор

18. После завершения строительства Зимнего дворца вся площадь была завалена строительным мусором. Император Пётр III решил избавиться от него весьма оригинальным способом, не стоившим казне и копейки, а весь мусор был расчищен за несколько часов.

Вопрос: В чем заключалась эта идея, что объявили народу?

Ответ: каждый желающий может взять с площади всё, что угодно, и бесплатно.

19. По задумке Петра Первого в центре большого каскада Петергофских фонтанов должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что символизировало бы победу России в Северной войне. Однако его преемники нашли более удачную символику. Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день святого Самсония Странноприимца, в связи с этим вспомнили одну библейскую легенду, позволившую провести более удачную аналогию. Так и появился знаменитый фонтан.

Вопрос: Проведите эту аналогию еще раз.

Ответ: Самсон — лев.

20. Александр Невский считается святым покровителем города. На площади Александра Невского находится памятник Александру Невскому, две станции метро под названием «Площадь Александра Невского», Александро-Невская Лавра, а также рядом проходит улица Александра Невского и мост Александра Невского. Невский проспект также назван в честь Александра Невского, в отличие от другого проспекта, получившего имя от названия реки.

Вопрос: назовите это проспект.

21.Александровская колонна, посвященная победе России в войне с Наполеоном. Колонну высотой 47,5 метров и весом около 700 тонн венчает фигура ангела с крестом. Колонна ничем не закреплена и держится на постаменте исключительно под тяжестью своего веса. Первое время, жители города опасались проходить мимо колонны и обходили ее стороной.

Вопрос: как автор монумента Монферран убеждал жителей столицы в безопасности своего сооружения?

Ответ: ежедневно прогуливался возле колонны.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 7-9 класса

Программа учебного курса«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»для учащихся 7 – 9 классов[1] (программа рассчитана на три года обучения – 102 часа) Идея содержания программы Процесс формирова.

Статья «Роль постановки наводящего вопроса учителя на уроках истории и культуры Санкт- Петербурга и изобразительного искусства»

Статья «Роль постановки наводящего вопроса учителя на уроках истории и культуры Санкт- Петербурга и изобразительного искусства».

Методическая разработка. Интегрированный урок геометрии, истории и культуры Санкт-Петербурга, английского языка. 5 класс. Тема «Виды линий. Ограды для парков и набережных рек.Школа дизайнеров в рамках международного сотрудничества»

Инттегрированный урок дает возможность показать обучающимся 5 класса взаимосвязь предметов математики, истории города и английского языка. Урок способствует расширению кругозора обучающихся, повы.

Рабочие программы учебного курса История и культура Санкт — Петербурга для 7-9 классов к УМК под редакцией ЕрмолаевойЛ.К. История и Культура Санкт — Петербурга, Часть 1, 2, 3 (базовый уровень).

Рабочие программы учебного курса История и культура Санкт – Петербургадля 7 -9 классов к УМК под редакцией Ермолаевой Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1, 2,3 (базовый урове.

Аттестационная работа « Применение элементов ТРИЗ на районных краеведческих играх по истории и культуре Санкт-Петербурга для средней школы».

В своей работе я предлагаю рассмотреть некоторые виды заданий с элементами ТРИЗ в разных по темам и содержанию краеведческих играх для средней школы.

Сценарий внеурочного мероприятия интеллектуальной игры по истории и культуре Санкт-Петербурга «Знаешь ли ты свой город?» 5 класс

Игра предназначена для учащихся начальной и средней школы. Её можно использовать на уроках обобщения, закрепления изученного материала и как итоговое занятие по курсу “История и культура С.

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для учащихся 9 класса

Рабочая программа элективного курса по обществознанию составлена на основе: распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений (.

Источник: nsportal.ru

Дворцовая площадь в Петербурге

Как говориться, все дороги Петербурга ведут к его главной городской площади — Дворцовой, размеры которой более чем в два раза больше Красной площади в Москве. Дворцовая площадь занимает достойное место во Всемирном списке культурного наследия ЮНЕСКО и является одной из трех центральных петербургских площадей, образующих исторически-туристский центр сегодняшнего Санкт-Петербурга. Наряду с Исаакиевской и Сенатской площадями, Дворцовая ежедневно притягивает к себе внимание многочисленных гостей города.

Дворцовая площадь — сосредоточение сразу нескольких историко-архитектурных памятников федерального масштаба. Это и колоссальный полукруг здания Главного штаба и его прекрасная Триумфальная арка, и гармоничное сооружение штабного здания Гвардейского корпуса, и знаменитый Александровский столп и, конечно же, потрясающей, всемирно известный Зимний дворец.

История Дворцовой площади кратко

Возникновение и формирование площади напрямую завязано на истории возведения Адмиралтейства, которое создавалось по законам военного времени как крепость-верфь. А это значит, что территория Адмиралтейской верфи была окружена валами и рвами, перед которыми была организована открытая эспланада (ровное пространство) для лучшего наблюдения за наступающим врагом.

Но адмиралтейская крепость вскоре утратила свою военную актуальность, и часть ровного пространства стала использоваться для складывания адмиралтейского оборудования, часть же постепенно зарастала травой, превращаясь в Адмиралтейский луг.

Во времена Анны Иоанновны на луговых землях иногда проводились праздники для простого народа – строились временные павильоны для развлечений, организовывались распития вин и скармливание зажаренных быков народу. Затем, во время строительства третьего и пятого Зимних Дворцов, луговое пространство использовалось для складирования строительного материала. Здесь также проводились иногда военные учения, и пасся императорский скот.

Идея организации площади перед достраивающимся пятым Зимним дворцом принадлежит Ф.Растрелли. Он создал первый проект замкнутой придворцовой территории, с колоннадой, окружающей памятник Петру Первому, в центре ее. В 60-е годы 18 века проводится архитектурный конкурс генерального плана застройки города, по итогам которого утверждается архитектурное проектирование А.Квасова по благоустройству Дворцовой площади.

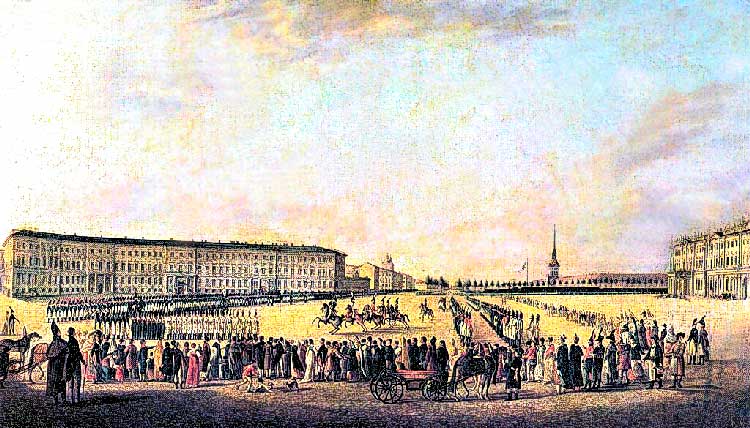

Дворцовая площадь в конце 18 века

Отталкиваясь от доминанты Зимнего Дворца, в котором прорезаются арочные выходы на площадь, Квасов дал основную геометрическую границу площадного пространства на западе, закруглив ее на северном направлении. Постепенно околодворцовое пространство оформляется строениями Южного павильона Малого Эрмитажа (арх.Фельтена) и Вольного экономического общества (арх. Валлен-Деламота), а также Глазовским домом и особняками А. Ланского и Я. Брюса.

Арки Зимнего дворца

Все эти сооружения распределяются по дугообразной линии намеченной А.Квасовым, окружая Зимний дворец подобием амфитеатра. На образовавшемся площадном пространстве в конце 18 века проходили смены гвардейских караулов и народные гуляния, аналогичные гуляниям при Анне Иоанновне.

В начале 19 века происходит последняя перепланировка площади (арх.А.Модюи), которая сохранилась до наших дней. Здания напротив Зимнего сносятся и заменяются Главным штабом, состоящим из двух корпусов (арх.К.Росси), связанных между собой Триумфальной аркой. Это фундаментальное строение — торжественное и монументальное — придало площади логическую завершенность.

Здание Главного штаба на Дворцовой площади

Позже строение Экономического общества будет стилизовано под Главный Штаб, а восточную сторону придворцового пространства замкнет Штаб Гвардейского корпуса (арх.А.Брюллов). Довершит общую картину установленная в центре площади Александрийская колонна(арх.О.Монферран). После окончательного оформления, придворцовая площадь стала местом проведения войсковых смотров и парадных военных шествий.

Дворцовая площадь в 19 веке

Эта площадь помнит день Кровавого воскресенья 1905 года и ночь 1917 года, когда вооруженными матросами был захвачен Зимний дворец. Помнит она и проводимые в советский период парадные и демонстрационные шествия, многотысячные театрализованные представления на социалистическую и другие тематики. Например, в 1924 году бойцы Красной армии выступали здесь в роли шахмат.

Живые шахматы — фото 1924 года

После октябрьских событий 1918 года, когда в залах Главного штаба был убит Урицкий, площадь получила его имя. В том же году в Зимнем садике устанавливается памятник А.Радищеву из гипса, однако, он простоял недолго – опрокинутый ветром, разбился.

В последний период Великой Отечественной войны площадь, как и многие другие петербургские объекты, получает назад свое историческое название. В конце 70-х была проведена реконструкция площади, на которую уложили диабазовую брусчатку. Также установили воссозданные фонарные столбы.

Сегодня территория площади не только место проведения парадных торжеств. Здесь проходят различные городские события – День города, спортивные марафоны, музыкальные концерты, Дни бардовской песни и прочее.

Описание достопримечательностей

Как уже говорилось, все сооружения Дворцовой площади являют собой цельный архитектурный ансамбль, оформившийся в результате труда многих известных архитекторов. Но самой главной достопримечательностью площади, ради которой сюда идут многочисленные туристы, является, конечно же, знаменитый Зимний дворец.

Зимний дворец

Прекрасный памятник архитектурного дворцового зодчества середины 18 века – Зимний Дворец – самая известная достопримечательность Петербурга. Это прекрасный образец русского барокко, выполненный Ф.Растрелли и главный дворец российских императоров, начиная с Екатерины Великой.

Зимний дворец

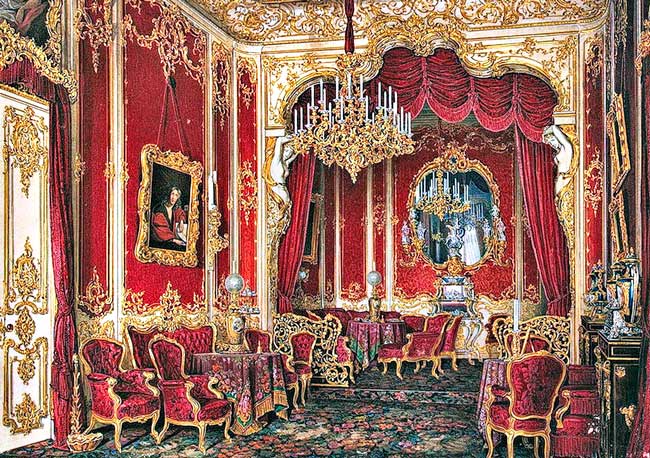

Русские цари здесь жили, устраивали балы, проводили официальные приемы, решали судьбы России. В интерьерах дворца они старались выразить могущество и героизм страны, показать ее несметные богатства и мастерство отечественных умельцев.

В Зимнем дворце было положено начало знаменитой коллекции Эрмитажа, одной из богатейших в мире, для хранения которой были построены специальные здания, составившие вместе с дворцом единую архитектурную композицию Дворцовой площади и Дворцовой набережной. Это Малый и Новый Эрмитажи, Эрмитажный театр.

Южный павильон Малого Эрмитажа

Сегодня в дворцовых залах можно увидеть и выставочные экспозиции и восстановленные жилые и парадные помещения русских правителей. Залы с воссозданным интерьером, самые известные и красивые, находятся на втором этаже. Это личные покои бывших императриц Александры Федоровны и Марии Александровны, Военная галерея, Гербовый и Петровский залы, Большой Тронный Георгиевский зал и многие другие.

Будуар Марии Александровны в Зимнем дворце

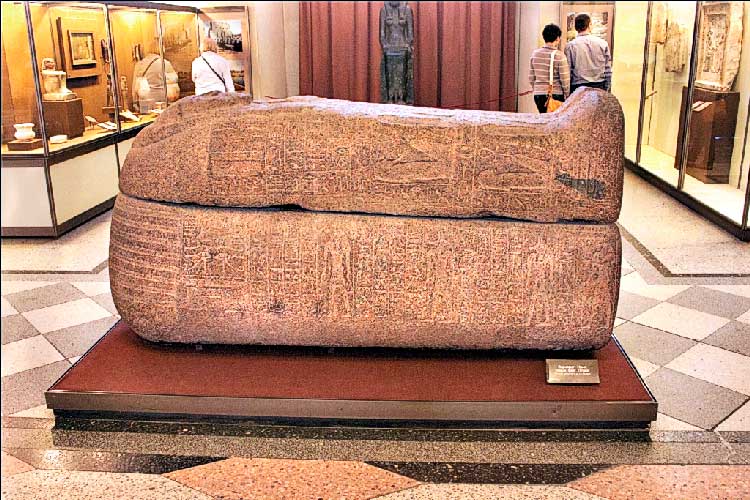

На первом этаже можно посмотреть египетские, месопотамские, скифские и другие редкости, добытые в ходе археологических исследований. На третьем – предметы искусства Византии, стран Ближнего и Дальнего Востока.

Египетский зал Эрмитажа

Лицом к Зимнему Двору, волнообразным силуэтом из двух крыльев, расположены два корпуса Главного штаба. Местом соединения штабных корпусов стала монументальнейшая Триумфальная арка.

Главный штаб и Триумфальная арка

Корпусное сооружение Главного штаба возведено в 20-х годах 19 века известным архитектурным мастером К.Росси. Как понятно из названия, в этих корпусах размещался военный штаб. Также здесь нашлось место и для военного, финансового и прочих Министерств. Сегодня западная часть здания соответствует своему предназначению, оно отдано в распоряжение Западному военному округу. А территория восточной части с 2013 года поступила в распоряжение Эрмитажа, поместившего туда коллекции модернистов и абстракционистов начала 20 века.

Западное крыло отличается от восточного наличием металлостеклянного купола, сооруженного в самом начале 20 века. Этот купол способствовал естественному освещению находящейся внизу штабной специализированной библиотеки.

Триумфальная арка здания Главного штаба

Знаменитым украшением штабных корпусов является монументальная Триумфальная арка, возведенная к 1828 году. Это не просто проход с Невского проспекта на площадь, но и скульптурный памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Триумфальная арка состоит из трех запараллеленных арок, украшенных барельефными рисунками и прекрасной скульптурной группой прославляющей русскую военную славу.

Выразительная композиция триумфальной колесницы, запряженной шестью лошадьми, находящаяся на 36-метровой высоте, выполнена С.Пименовым и В.Демут-Малиновским. Она хорошо просматривается с площади. Прекрасны скульптуры и двух вооруженных воинов в римском одеянии, сдерживающих горячих коней, и крылатой Ники со знаменем в левой руке и с венком из лавра в правой.

Лейтмотив военной славы присутствует и в барельефах и в орнаментах, украшающих арку. Венки с лавровыми листьями и военные трофеи, богини славы с пальмовыми ветками, часовые в античных доспехах, застывшие в приветственной позе – всё максимально выразительно воспевает российскую военную победу.

Довершает тематику победного триумфа над Наполеоном знаменитая Александровская колонна.

Александровская колонна

По центру площади стоит уникальный памятник архитектуры начала 19 века, великое произведение О.Монферрана. Только одним этим памятником он уже увековечил память о себе. Выполненный в лучших триумфальных образцах античности, лаконичный колонный силуэт четко и стремительно взмывает вверх.

Александровская колонна

Александровская колонна или, как называл ее А.С.Пушкин, Александрийский столп, является и памятным увековечиванием победного триумфа войны 1812 года, и памятной стелой Александру Первому, и прославлением героизма российского воинства. Вся атрибутика декоративного убранства пьедестала и колонного завершения наполнена символами Славы и Победы.

Барельеф пьедестала Александровской колонны

Четырехлетняя история создания и водружения 600-тонной колонны достойна отдельного написания, ибо это тоже героизм – героизм творческий и трудовой. Гранитная колонна стоит без специального крепежа, удерживаемая только собственным весом уже почти двести лет, с 1832 года. Александрийский столп выдержал испытания временем, войнами, революциями и сменами режимов.

Сегодня Александровская колонна является одним из известнейших символов города, его визитной карточкой, одной из ключевых достопримечательностей не только Дворцовой площади, но и всего города.

Штаб Гвардейского корпуса

Чуть позже установления Александрийского столпа, вместо бывшего Манежа, восточная окраина площади застраивается штабным зданием для Гвардейского корпуса (арх.А.Брюлов). Велось это строительство в рамках программы по архитектурному завершению ансамблевого оформления площади.

Гвардейские войска, учрежденные Петром Первым в самом начале 18 века, играли существенную роль в политической жизни России. Хорошо известны полки Семеновский, Преображенский, Измайловский и т.д. На них опиралась правящая династия, они неоднократно помогали российским императорам, и сооружение их Штаба около главной царской резиденции было вполне оправдано.

Классическое здание, расположенное буквой Г, выходит своими фасадами на площадь и на набережную Мойки. Парадный фасад четырехэтажного сооружения, выходящий на площадь, украшен двенадцатиколонным портиком и лепными межоконными барельефами. Строение Гвардейского штаба гармонично вписалось в архитектурный комплекс площади, не перетягивая на себя «одеяло», не выделяясь, а дополняя и завершая архитектурный облик площади с её восточной стороны.

Декор Главного фасада Штаба

Внутреннее убранство Штаба оформлялось с использованием гвардейской атрибутики – это изображения шашек, касок, киверов и прочего, даже стеновые орнаменты напоминали шитье гвардейских воротничков.

В октябрьские дни 1917 года Штаб Гвардейского корпуса был занят штабом Петроградского военного округа, который во главе с Лениным занимался вопросами обороны города. Об этих событиях рассказывает мемориальная доска.

С постройкой Гвардейского штабного корпуса градостроительное оформление Дворцовой площади закончилось, приняв тот финишный вариант, который сегодня видят все туристы. Но к Дворцовой площади относится еще небольшой сквер между Зимним дворцом и Дворцовым проездом, о котором тоже хочется сказать несколько слов.

Зимний сад

После завершения возведения императорского дворца в его зимнем варианте, этот небольшой участок с западной его стороны служил для разведения караулов, он так и назвался — Разводная площадь.

Но к концу 19 века Невский проспект соединяется с Дворцовой набережной новой улицей — Дворцовым проездом, который вскоре стал пользоваться вниманием горожан, и превратился в оживленный городской участок. Шум многолюдного городского проезда был не очень удобен царской семье, покои которой смотрели в сторону Дворцового проезда.

Поэтому было принято решение о создании небольшой буферной зоны в виде сквера между императорской резиденцией и городской улицей. Работы по возведению сада контролировал архитектор Н.Крамской, а непосредственно садовыми посадками занимался Р.Катцер.

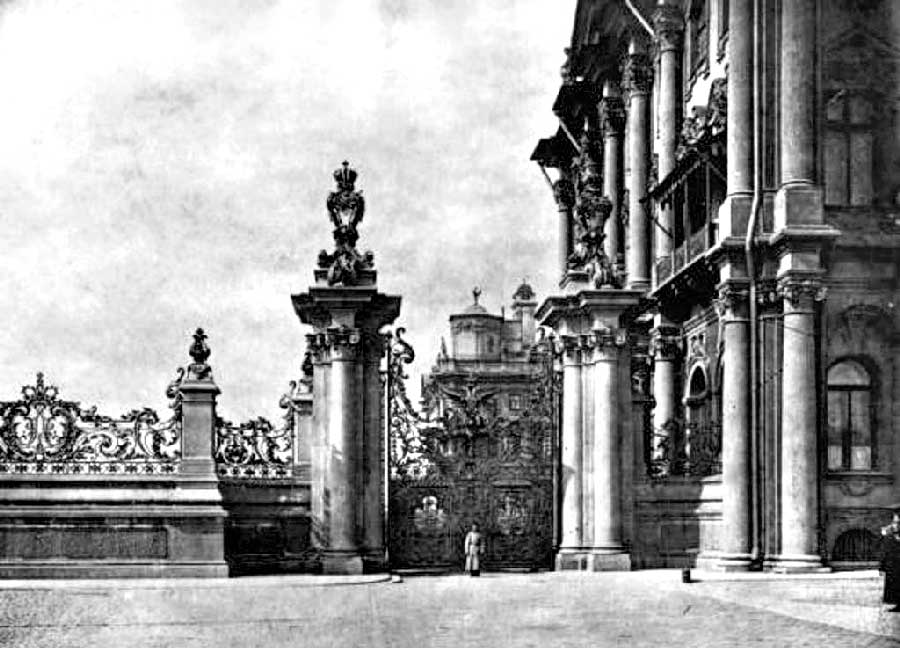

Зимний дворец со стороны Зимнего сада

Садовая ограда в стиле растреллевского барокко выполнялась архитектором Р.Мельцером. Само по себе это чугунное ограждение было произведением искусства. В узорах чугунной решетки были использованы изображения листьев акантов, вензеля царской фамилии, имперский герб. Ограда замыкалась воротами, украшенными двуглавыми орлами и фонарями, а опорные столбы были украшены вазами. Экспонат ограды был участником всемирной парижской выставки 1900 года, где получил заслуженное Гран-при.

Ограда и ворота Зимнего сада в начале 20 века

После выставки ограда была установлена на гранитных основаниях в предназначенном ей месте, очертив тем самым территорию Зимнего сада, который к тому времени был засажен деревьями, кустарниками и цветами. В саду был смонтирован и фонтан. Однако царской семье в начале 20 века этим садом особо пользоваться не пришлось. Николай Второй с семейством перебрался в Царское село, а горожан в сад не пускали.

При новой власти, спустя некоторое время, последовавшее за революционными событиями, Зимний сад практически прекратил свое существование — ограду с царскими эмблемами переломали, цветники вытоптали. Была попытка установить гипсовый бюст Радищева на одной из опор ограды, но она оказалась неудачной — бюст упал и разбился.

1 мая 1920 года состоялся исторический «ленинский» субботник, во время которого все оформление Зимнего сада было сметено с лица земли в прямом смысле. Все, что осталось от ограды, опорные столбы, ворота и прочее, в качестве мусора было вывезено с территории Дворцовой площади. Сохранились лишь деревья и неработающий фонтан. Только в первом десятилетии 21 века исторический вид сквера был восстановлен и зеленым островком вошел в каменную композицию Дворцовой площади.

Источник: russo-travel.ru