Воздушной линией электропередачи напряжением 0,38/0,22 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) называется электроустановка, предназначенная для передачи электроэнергии потребителям по самонесущим изолированным проводам, прикрепленным при помощи арматуры к опорам, стенам зданий и сооружениям. Самонесущими изолированными проводами (СИП) называются провода, состоящие из нескольких изолированных фазных жил, скрученных поверх изолированной или неизолированной несущей жилы.

Несущая жила используется в качестве «нулевой». Ответвлением от ВЛИ к вводу в здание называется участок СИП от места подключения к магистрали ВЛИ до места подключения к проводам ввода в здание. Ответвления от ВЛИ к вводам в здания в строительную длину линии не входят.

Самонесущие изолированные провода по конструктивному исполнению относятся к изолированным незащищенным проводам и предназначены для прокладки на открытом воздухе. Кабельные вставки в ВЛИ и ответвления от них должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 2.3 ПУЭ. Область применения ВЛИ не ограничивается и определяется технико-экономическими расчетами с учетом повышенной надежности электроснабжения. ВЛИ рекомендуется применять в местах прохождения трасс по зеленым насаждениям, лесам, садам, вблизи детских, школьных и учебных учреждений, в населенных пунктах и других местах, а также совместно с кабельными линиями.

Общее представление об проектировании ВЛ 10кВ

ВЛИ: расшифровка и назначение

От подстанций к различным потребителям, электроэнергия передается по двум основным линиям (воздушные и под землей). В свою очередь, воздушные линии электропередачи разделяют на два вида ВЛ и ВЛИ.

Особенности ВЛИ:

- Надежность;

- Стойкость к различным климатическим условиям;

- Дешевизна электромонтажных работ.

ВЛИ – воздушные линии электропередачи с применением самонесущих изолированных проводников (СИП), с напряжением до 1 кВ и в которых нейтраль глухозаземлена.

Надежность данных линий определяется тем, что на проводниках отсутствует стеклянная линейная изоляция.

К стойкости к климатическим условиям относят различные факторы. Например, прочные проводники, способны выдерживать высокие нагрузки при обледенении, при сильных порывах ветра не происходит схлестывания проводов (обычно это приводит к отключению подачи электроэнергии), так как данные проводники покрыты внешней изоляцией.

Обратите внимание! Достаточно часто, отключение электроэнергии происходит из-за контакта проводников посторонними предметами (ветки деревьев). Защитная изоляция не допускает замыкания.

Стоит отметить, что благодаря конструктивным особенностям кабелей, достаточно сложно произвести несанкционированное подключение к электросети.

Нормальную работу электроприемников, обеспечивают посредством устройства заземления. Характеристики заземляющего устройства прописаны в правилах ПУЭ.

После ввода в эксплуатацию и непосредственно во время работы, производятся различные контрольно – измерительные мероприятия. К ним относят испытания проводников, которые проводят только после того, как от сети отключены все потребители.

Осуществляется контроль и заземлителей (выборочно), при которых заземляющий контур несущей конструкции раскапывается и производится замер сопротивления.

Нагрузочная способность самонесущих изолированных проводов.

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил током не должна превышать 70 °С для проводов, изолированных термопластичным полиэтиленом, и 90 °С — изолированных сшитым полиэтиленом. Длительно допустимые токовые нагрузки на провода зависят от их сечения, температуры окружающей среды и интенсивности солнечной радиации (для условий Средней полосы порядка 600 Вт/м2).

Кратковременно допустимая температура жил при коротких замыканиях не должна превышать 130 °С для проводов с изоляцией из термопластичного и 250 °С — из сшитого полиэтилена. При неравномерной нагрузке фаз линии проверка на длительно допустимые токи производится для наиболее загруженной фазы. Замер нагрузок на ВЛИ должен производиться ежегодно при максимуме нагрузок по графику. Величина длительно допустимой нагрузки на линию и результаты измерений должны быть занесены в паспорт ВЛИ.

Заземление опор ВЛ 0,4 кВ: устройство

В качестве опорных конструкций для воздушных линий электропередачи, применяют два вида столбов, которые обладают отличными конструктивными особенностями, и заземление которых производится согласно правилам ПУЭ.

Типы опор:

- Деревянная;

- Железобетонная.

Деревянная конструкция, собирается из двух круглых бревен (без коры). Размеры бревен варьируются в пределах: длина 5 – 13 метров, ширина 12 – 26 см. Для обеспечения продолжительности работы данной конструкции, деревянные опоры покрывают специальным антисептическим составом. Деревянные столбы подразделяют на два типа (С 1 и С 2).

Столбы из железобетона, выполнены в виде прямоугольных или трапециевидных конструкций. Данные опоры, обозначаются специальной маркировкой в виде (СВ). После буквенного обозначения, пишутся цифры указывающие на размеры столба.

Например, СВ 95, означает, что железобетонный столб имеет длину 9.5 метра. Существует несколько разновидностей опор, с маркировкой СВ.

Обратите внимание! Заземление (повторное) нулевого провода, осуществляют посредством приваривания к металлическим частям столба арматуры.

Подключение проводников производится следующим образом. Нулевые проводники (рабочий и защитный), подключаются в верхней части железобетонной конструкции. Стоит отметить, для обеспечения правильного подключения, при условии, что конструкция оснащена подкосным столбом, необходимо подключать проводники и к нему.

Подключение на столбе ЛЭП, производится согласно специальной схемы при помощи различных крепежных элементов.

Для осуществления повторного заземления на деревянном столбе, нужно установить заземлитель из металлической проволоки. Данная проволока, прикрепляется к заземлителю, который вбивается в землю. Для проволоки более 6 мм, подбирается заземлитель из оцинковки, менее 6 мм, из металла.

Повторное заземление нулевого провода: характеристики

Повторное заземление нулевых проводников, производится различными способами. Например, на вводе в здании, на деревянных и бетонных столбах ЛЭП и освещения. Для данного заземления, используют два типа заземлителей.

Виды заземлителей:

- Естественный;

- Искусственный.

Стоит отметить, что значения сопротивления естественных заземлителей, никак не определяются и в различных условиях, данные показатели могут изменяться. Поэтому, чтобы задать нужные параметры заземляющей конструкции, используют искусственные заземлители.

Обратите внимание! Повторное заземление, обеспечивает снижение напряжения на корпусах различных электроустановок при аварийных ситуациях.

В качестве основной системы заземления, применяется схема TN, которая в свою очередь, подразделяется на три типа: TN – C, TN – S, TN – C – S.

Система TN – C, является устаревшей. При данной схеме, электроэнергия к потребителям, подается по двухжильным кабельным линиям, нулевой проводник, которого подключается к нейтрали, которая заземлена на подстанции. Данный проводник выполняет две функции и является PEN проводником.

Стоит отметить, что данная система, не может должным образом обеспечить защиту человека, так как нет заземления. Поэтому в качестве заземлителя, используют защитный ноль, который прокладывается до щитка и зануляется.

Практичной, недорогостоящей и отвечающей правилам ПУЭ, является система TN – C – S. Такое подключение, производится посредством фазного и PEN проводника, который идет от трансформаторной подстанции (КТП) и разделяется на PE и N проводники только при вводе в здание.

Система TN – S, является самой практичной, но в свою очередь достаточно дорогостоящей. При прокладывании данных линий, применяются пятижильные кабели, жилы которых отдельно подключаются на подстанции.

Общие рекомендации по проектированию ВЛИ до 1кВ

В соответствии с «Техническими условиями на проектирование наружного освещения г. Москвы, утвержденными руководителем Департамента энергетики и энергосбережения Правительства г. Москвы 20 апреля 1995 г., «для повышения надежности работы наружного освещения и безопасности населения, упрощения монтажа и обслуживания воздушные распределительные сети рекомендуется выполнять самонесущими изолированными проводами». Практика применения СИП в различных городах России и сельских районах подтвердила целесообразность использования СИП в сетях освещения. Это нашло свое отражение и в седьмой редакции ПУЭ, п.

6.3.25. «Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов…». Линии распределительной сети наружного освещения (НО), как правило, имеют протяженность не более 600 м в городе и не более 1000 м в сельской местности, при этом расстояния между соседними светильниками в городах составляют 30-40 м, в сельских населенных пунктах — 40…70 м.

Особенностью сетей НО является наличие на одной распределительной линии большого числа светильников — однофазных потребителей электроэнергии и обеспечение возможности пофазного отключения потребителей. В соответствии с ПУЭ (п. 6.3.37) такие распределительные линии НО, в которых используются светильники с газоразрядными источниками света и индивидуальной компенсацией реактивной мощности, необходимо выполнять с равными сечениями токопроводящих жил и нулевого рабочего проводников.

В четырехпроводных НО используются, как правило СИП-2 сечением 3×16+35; 3х35+35 и 3х50+54,6 мм2. Использование СИП-2 (старое название СИП 2А) сечением 3×16+35 для питания малой суммарной нагрузки нецелесообразно с экономической точки зрения, а сечений 3х70+54,6 мм2 – требует дополнительного расчетного обоснования. СИП с нулевой несущей жилой сечением 70 мм2 в сетях НО применяются, преимущественно, в сельской местности на протяженных линиях или в линиях с большой линейной плотностью установки светильников (например, в линиях питания опор с многосветильниковыми световыми установками).

Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети. Однако, ввиду того, что распределительные линии от пункта питания до ближайшей опоры часто требуется прокладывать в земле, то в этих случаях приходится применять систему заземления TN-C-S из-за отсутствия в ассортименте отечественной кабельной продукции 5-жильных кабелей. Прокладка же СИП в земле не допускается.

Необходимость применения комбинированных кабельно-воздушных линий требует решения задачи обеспечения высокой надежности кабельно-воздушных соединений.

Такой переход с участка распределительной линии, выполненного кабелем в земле, на участок, выполненный с применением СИП-2 (старое название СИП 2А), монтируется в цоколе опоры НО или в приставном кабельном ящике, а подъем наверх выполняется СИП-2 в теле опоры с выходом их на внешнюю сторону опоры через специальные отверстия. Отверстия не должны иметь заусенец и острых кромок, а в лучшем случае должны оборудоваться резиновыми или пластмассовыми втулками.

Электрическое соединение кабеля и СИП выполняется с применением штатного комплекта арматуры. Соединительный комплект арматуры для 3-х и 4-х жильных кабелей представлены в разделе «Линейная арматура».

В месте соединения кабеля с СИП рекомендуется производить зануление брони кабеля и опоры (или приставного кабельного ящика) при помощи ответвительного зажима Р 71.

Применение СИП с неизолированной нулевой несущей жилой СИП–1 (старое название СИП 2) в условиях большого города не рекомендуется из-за высокой химической агрессивности внешней среды, вызывающей интенсивную коррозию неизолированной жилы.

Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случаев оправдано использование жгутов из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой рабочей жилы с сечением 16 и 25 мм2.

Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.

Например, подключение установки освещения с двумя светильниками должно выполняться по схемам: а) для линии с совмещенными рабочим и защитным нулевыми проводниками;

б) для линии с разделенными рабочим и защитным нулевыми проводниками.

В качестве зарядных проводов светильников рекомендуется применять провода марки ПВС 3х2,5. Провода с сечением жил 1,5 мм2 применять нежелательно из-за недостаточной механической прочности. Для ответвления используются прокалывающие зажимы P 616, Р 21 фирмы НИЛЕД.

В настоящее время в России для уличного освещения или ввода в дом применяются медные многопроволочные провода сечением 1,5-2,5 мм2 и алюминиевые однопроволочные провода сечением 1,5-2,5 мм2, поэтому для России НИЛЕД разработал новую конструкцию контактных пластин для зажимов P 616. Новые контактные пластины обеспечивают надежный контакт с проводами малых сечений (1,5-2,5 мм2) отечественного производства.

Зажимы испытаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах (монтаж – до минус 20оС, эксплуатация – до минус 60оС) с отечественными и зарубежными СИП, а также с отечественными проводами, применяемыми для ввода в дом и для уличного освещения.

К линиям распределительных сетей НО, выполненных с применением СИП, возможно, подключение иллюминационных и рекламных установок. Для такого подключения требуется наличие соответствующего резерва пропускной способности линии. На улицах и магистралях с большим числом иллюминационных и световых рекламных установок, подключаемых к сети НО, следует предусматривать отдельную линию питания. СИП могут применяться для питания светильников, подвешиваемых на тросовых растяжках.

Для закрепления СИП на опорах НО используются анкерные кронштейны CS 10.3 и комплект промежуточной подвески ES 1500E, которые, в свою очередь, крепятся к стойкам опор лентой F 207 из нержавеющей стали и скрепами NC 20.

Диаметры посадочных мест для кронштейнов наиболее распространенных стоек НО следующие: 168 мм, 219 мм и 273 мм.

В каждой линии с применением СИП должна быть предусмотрена возможность подключения переносного защитного заземления. Для такого подключения на линии СИП устанавливается арматура: зажимы для замера напряжения и наложения заземления типа PC 481 (устанавливаются на каждую жилу) для сечений СИП от 16 до 150 мм2 и комплект переносного защитного заземления МаТ и M6D. Также данные зажимы и комплект защитного заземления используются при проведении измерений сопротивления петли «фаза-ноль».

Для защиты сети от КЗ в светильниках необходимо устанавливать в цепь фазного зарядного провода каждого светильника ограничитель мощности (ОМ).

Ограничитель мощности состоит из корпуса PF под провода сечением 1,5-4 мм2 и предохранителя FG 106 (сила тока 6 А) или FG 110 (сила тока 10 А).

Заземляющий контур: правила ПУЭ

Для обеспечения безопасного использования различных электроприборов и установок, используют заземление. Данное устройство используют для уравнивания электрических потенциалов.

Особенности конструкции заземления:

- Расположение;

- Выбор материала;

- Устройство.

Располагают заземляющие контуры двумя основными способами: пояс вокруг здания или отдельно стоящий заземляющий контур.

Конструктивно данные контуры выполняются следующим образом. Если контур располагается вокруг здания, по периметру в землю вбиваются заземлители, с шагом не более 2, 75 метра. Далее они соединяются металлической половой посредством сварки.

От данного контура, к главной заземляющей шине прокладывается заземляющий проводник. Если контур отдельный или дополнительный, то в землю забиваются три заземлителя образующие равносторонний треугольник.

Материал для контура заземления обычно металл. В качестве заземлителей используют металлические пруты или уголки. В качестве соединителя, используется металлическая полоса. Подключение заземляющего провода к контуру производится только при помощи медной перемычки.

Устройство контура производится следующим образом. По периметру здания или равносторонним треугольником, выкапывается траншея, глубина которой составляет не менее 40 см.

В грунт забиваются заземлители. Длина каждого заземлителя должна быть не менее 3 метров. После, используя сварочный аппарат, и металлическую полосу, заземлители соединяются в единый контур. В любом удобном месте, к контуру прикрепляется медная пластина, к которой подключается заземляющий проводник.

Источник: rentps3.ru

Проектирование и монтаж пневматических линии

Ключевым элементом этой системы, безусловно, является компрессор. Его производительность и общий объем ресиверов должны позволять бесперебойно работать всему установленному на сервисе пневмоинструменту и оборудованию.

Одним из немаловажных моментов, которые необходимо продумать сразу после покупки компрессора, является место его установки.

МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА

Если лишнего места нет и компрессору отводится «единственный свободный угол», то деваться некуда — туда его и ставим. Но если у вас есть желание и возможность установить компрессор правильно — установите его в отдельном помещении.

Это помещение должно быть сухим и отапливаемым (большинство компрессоров выпускаются для эксплуатации в диапазоне температур от +5 до +40°C). По понятным причинам нельзя допускать воздействия на компрессор атмосферных осадков. Помещение должно хорошо проветриваться, всасываемый воздух не должен содержать паров токсичных веществ, взрывоопасных газов и растворителей.

Крайне важно обеспечить низкий уровень запыленности в помещении. Постарайтесь по возможности минимизировать количество различных «пылесборных» поверхностей — вся эта пыль в конечном итоге устремится в компрессор и далеко не вся будет задержана фильтром.

! Пример классической пылящей поверхности — бетонный пол. Такой пол следует хотя бы покрасить.

Если обеспечить низкую запыленность в компрессорной невозможно, придется чаще обращать внимание на состояние воздушного фильтра. Засоренный фильтр не только снижает выходную производительность компрессора, но и приводит к поломкам клапанов.

Место для установки компрессора должно быть горизонтальным и ровным. Для удобства технического обслуживания компрессор желательно установить на некотором расстоянии от стен (0,8 — 1 м).

Компрессор — сердце пневмосистемы. В то же время, без воздушной магистрали (ее можно сравнить с артериями), он так и останется лишь частью общего «организма».

ПНЕВМОМАГИСТРАЛЬ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Первый совет тем, кто решил наладить хорошую пневмолинию — забудьте о всякого рода кустарщине типа водопроводных кранов в магистралях и самодельных фильтров-влагоотделителей. Только высококачественное дополнительное оборудование, запорная и регулирующая арматура смогут обеспечить долговечность работы инструмента и компрессора, и высокое качество работ (особенно малярных). А мелочная экономия в этом деле неминуемо выльется в дополнительные расходы. Проверено жизнью.

По этим же причинам крайне нежелательна разводка из гибких шлангов (ввиду их низкой механической надежности и, как следствие, — утечек воздуха). Обычного гибкого шланга может быть достаточно только для бытовых условий, когда пневмоинструмент подключается редко, да и то, чтобы «продуть-накачать».

А в условиях даже небольшого производства не обойтись без стационарно закрепленной магистрали, собранной из специально предназначенных для сжатого воздуха труб. А уже к трубопроводу, с помощью гибкого шланга (минимально возможной длины) можно подключать различный пневмоинструмент.

Итак, трубопровод. Из каких материалов он должен быть изготовлен?

МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА

СТАЛЬ И ОЦИНКОВКА

Казалось бы, что плохого в том, что в качестве материала для трубопроводов используются стандартные стальные водопроводные трубы. Выгода очевидна: «черные» трубы (как и всевозможные вентили и уголки к ним) можно найти на любом строительном рынке, расходы на их покупку и монтаж минимальны.

Однако не все так просто. Главный враг пневмосетей — конденсат, вызывающий внутреннюю коррозию трубопроводов. А оксид железа, возникающий в результате коррозии это сильнейший абразив, способный стереть в порошок что угодно, даже азотированный или насыщенный углеродом поверхностный слой металла механизмов привода пневмоинструмента.

Именно поэтому пневматическая магистраль должна быть собрана из материалов, стойких к коррозии. Применяют, как правило, оцинковку, пластик или алюминий.

Хотя, как показывает практика, к трубам из оцинковки тоже нужно относиться с осторожностью. Дело в том, что оцинковка может быть нанесена только с одной, наружной стороны. А если и нет, и трубы оцинкованы полностью, со временем в них все-равно будут появляться продукты коррозии. В условиях подачи сжатого воздуха стойкость гальванического цинкового покрытия не так уж и высока, пусть и выше, чем у обычной стали.

ПЛАСТИК

Главное преимущество пластика (используются различные его виды) — мобильность и легкость монтажа. Пневмолинию из пластиковых труб можно собрать буквально «на коленке», любые геометрические формы трубопроводам придаются за считанные минуты. Такой трубопровод легко нарастить или передвинуть (удобно для мобильных пневмолиний). К тому же пластиковые трубы не подвержены коррозии, их сопротивление потоку воздуха значительно ниже, чем у стали.

Вместе с тем, пластик имеет низкую прочность и теплостойкость, со временем такие трубы сильно деформируются. Отсюда утечки воздуха.

Кроме того, велика вероятность их случайного повреждения. На практике бывали случаи неосторожного касания «болгаркой» или проведения сварочных работ вблизи трубы, со всеми вытекающими (и выдуваемыми) последствиями.

Пожалуй, лучший материал для пневмомагистралей на сегодняшний день алюминиевая труба с полимерным покрытием. Такие не подвержены коррозии, герметичны, просты в монтаже и обслуживании. Алюминиевые трубы обладают наименьшим газодинамическим сопротивлением по сравнению с любыми другими материалами трубопроводов. Их внутренняя поверхность отшлифована до уровня зеркала, поэтому ничто не препятствует движению потока воздуха. Затраты на такие трубы с лихвой окупаются высоким качеством воздуха, долговечностью службы пневмоинструмента и фильтров, отсутствием утечек и, как следствие, сбережением электроэнергии.

На видео ниже продемонстрирован процесс монтажа пневмолинии из алюминиевых труб.

Все прочие элементы пневмосети, такие как муфты, сгоны, тройники, запорная и регулировочная арматура также должны быть изготовлены из не подверженных коррозии материалов. Такие выпускаются ведущими производителями компрессорного оборудования.

ДИАМЕТР ТРУБ

С материалом труб определились. Следующий критично важный момент — выбор диаметра этих труб. Средняя пневматическая магистраль — система довольно протяженная, а мы помним, что с удалением от источника нагнетания сжатого воздуха происходит падение давления в линии. И чем меньше диаметр трубопроводов, тем большие потери давления будут наблюдаться.

Например, при использовании десятиметрового шланга с внутренним диаметром 9 мм при давлении 6 бар, падение давления составит 1,7 бар (на входе в пистолет давление будет уже не 6, а 4,3 бар). А в случае использования шланга диаметром 6 мм падение составит целых 3,5 бар.

То же самое касается и всех остальных «узких мест» пневмостистемы. Ведь иногда даже мощный компрессор и большие ресиверы не в состоянии обеспечить воздухом краскопульт из-за того, что где-то в местах соединения труб или на входе в пистолет стоит переходник с зауженным внутренним диаметром. Воздух просто не в силах пройти через него в нужном объеме.

Есть универсальное правило, которым следует руководствоваться при выборе диаметра основного трубопровода: внутренний диаметр труб должен быть не меньше внутреннего диаметра выходного штуцера компрессора или ресивера . То есть, если на компрессоре стоит кран с внутренним диаметром в 1 дюйм (25 миллиметров), то и трубопроводы должны иметь внутренний диаметр минимум 1 дюйм.

Распространенной ошибкой в связи с этим является неправильное понимание разницы между внешним и внутренним диаметром труб. Чаще всего такие ошибки допускаются при монтаже пластиковых труб: закупается труба того же внешнего диаметра, что и кран на компрессоре.

Пластиковая труба, как и все трубы, маркируется исходя из своего внешнего диаметра, но здесь есть подвох: толщина стенки. Например, у трубы ПВХ она составляет 4 мм (а у армированной — еще больше). Следовательно, суммарная толщина стенок составит: 4 + 4 = 8 мм. А значит, ПВХ труба с маркировкой 25 мм будет иметь диаметр проходного сечения всего 17 мм.

Правильнее подбирать диаметр труб следующим образом: на компрессоре стоит штуцер с внутренним диаметром в 1 дюйм (25 миллиметров), значит трубы также должны иметь проходной диаметр не меньше дюйма. Теперь берем суммарную толщину стенок трубы (в нашем случае с ПВХ трубой она составляет 8 мм) и прибавляем 25 миллиметров. Таким образом, нам необходима труба с наружным диаметром не менее 33 мм.

Если вы уже эксплуатируете пневмолинию из пластика, интереса ради можете пройти к оборудованию и посмотреть, как у вас подобрана труба. В большинстве случаев внешний диаметр трубы окажется равным диаметру крана компрессора.

А вот используя алюминиевую трубу вы избавляете себя от таких ошибок, пользуетесь основным правилом и сразу получаете то, что вам нужно.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА

Точный расчет диаметра основного трубопровода — довольно сложная задача, которая сводится к вычислению скоростей и расходов воздуха на различных участках трубопровода, а также величин падения давления. В силу того, что воздух обладает высокой сжимаемостью, этот расчет намного сложнее, чем, например, расчет гидравлических систем. Как правило, он выполняется только в наиболее ответственных случаях, а на практике для расчета пневмосистемы чаще используются специальные номограммы или таблицы.

Есть еще один, относительно простой способ расчета диаметра основного трубопровода. В основе этого расчета лежит метод эквивалентной длины трубы, показывающий, сколько метров необходимо дополнительно добавить к длине прямолинейного участка трубопровода при установке каждого «местного сопротивления» (фитинга, крана и т.д.).

Расчет проводится так: по длине трубопровода и производительности компрессора из специальной таблицы выбирается первоначальный диаметр трубы. Далее подсчитывается количество всех фитингов и при помощи таблицы перевода высчитывается длина запаса, которую необходимо прибавить к длине основного трубопровода для компенсации потерь. На последнем этапе повторно, с использованием уже новой длины проверяем, подходит ли изначально выбранный диаметр. Если нет — увеличиваем.

- за основу расчета параметров кольцевого трубопровода берется половина его номинальной длины;

- за основу расчета параметров тупикового трубопровода берется его полная номинальная длина.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Давайте попробуем рассчитать диаметр трубопровода для пневмосети с такими параметрами:

- производительность компрессора: 800 л/м;

- 1/2 длины кольцевого трубопровода: 100 м.

Из таблицы, приведенной ниже видим, что искомый диаметр равен 1 дюйму (25 мм).

Допустим, для монтажа этой пневмосети нам потребуется следующая арматура:

- 4 шаровых крана;

- 12 уголков 90°;

- 8 тройников.

| Эквивалентная длина трубы, м | Номинальная длина, м | |

| 4 шаровых крана Ø 25 | 6 | 24 |

| 12 уголков 90° Ø 25 | 0,5 | 6 |

| 8 тройников Ø 25 | 0,2 | 1,6 |

| Итого (длина запаса) | 31,6 |

Таким образом, длина основного трубопровода с учетом всех фитингов и запорной арматуры составляет: 100 + 31,6 = 131,6 м

Повторная проверка по первой таблице показывает, что использование основной трубы с диаметром 25 мм допустимо. В противном случае диаметр трубопровода следовало бы увеличить.

ШЛАНГИ И РАЗЪЕМЫ

Зачастую именно шланги (и их соединения), в силу неправильного выбора и обслуживания, становятся «самым слабым звеном» пневмосистемы и основным местом утечек. Поэтому обычные резиновые шланги для воды или газосварки здесь неуместны. Нужны специальные шланги для сжатого воздуха: гибкие и прочные, выполненные из материала, устойчивого к агрессивным средам. Подойдут популярные нынче спиральные шланги или армированные полиуретановые.

Хотя спиральные шланги, все же, — продукт на любителя. Их дешевые модели не отличаются стойкостью к низким температурам, не переносят больших растяжений и «закусывания». Кроме того, спиральные шланги — своеобразные «пожиратели» энергии. Часто виновником недостатка воздуха при работе пневмоинструмента бывает именно спиральный шланг недостаточного диаметра. В таком случае следует использовать спиральный шланг большего диаметра, либо подобрать гладкий шланг.

! Чтобы свести потери давления к минимуму, все шланги и разъемы должны быть достаточного внутреннего диаметра (не менее 9 мм), а при длине шлангов свыше 7 метров — не менее 10 мм. Чтобы свести потери давления к минимуму старайтесь не использовать шланги длиной более 10 метров. Оптимально — 3-5 метров.

Что касается соединений, то для удобства работы следует использовать быстросъемные штуцеры и переходники, в изобилии выпускаемые производителями компрессорного оборудования.

ПРАВИЛА МОНТАЖА: УКЛОНЫ, ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР

Сводя все элементы пневмосети воедино, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций.

- Магистрали необходимо придать небольшой уклон 1 — 2 %. Это нужно для того, чтобы конденсат, скапливающийся в основной линии, не попадал к потребителям, а стекал в нижнюю точку пневмолинии, оборудованную клапаном слива.

- С той же целью отводам от основной линии к потребителям следует придать кольцеобразную форму в виде арок (так называемая «гусиная шея»). То есть отвод должен не просто опускаться вниз, а сначала подниматься наверх, а потом — вниз. Благодаря этому конденсат, опять же, будет проходить по уклону вниз, не попадая на посты потребления.

- Наиболее низкие точки магистрали и все тупиковые окончания трубопроводов (нижние части вертикальных участков) должны быть оборудованы конденсатоотводчиками. Желательно объединить их общей дренажной линией, подключенной к сепаратору конденсата (такие устройства продаются).

- Пневмомагистраль по возможности должна образовывать общий замкнутый контур, чтобы давление во всех ее точках было одинаковым. В противном случае давление в самой дальней точке магистрали будет минимальным. И чем длиннее магистраль — тем меньше давление в ее дальней точке.

- Ответвления к потребителям желательно распределять согласно их рабочему давлению: чем выше давление — тем ближе к компрессору. Каждый пост потребления следует оборудовать редуктором с манометром (в продаже имеются редукторы, совмещенные с фильтром-влагоотделителем и лубрикатором), а также запорным вентилем.

- Запорные краны должны быть и на отдельных участках магистрали — чтобы иметь возможность отсекать от сети любой участок для местного ремонта, не отключая всех потребителей.

- Разводка пневмосети выполняется, как правило, по стенам или по потолку. Здесь главное сохранить удобство контроля, обслуживания и слива конденсата. Перед установкой нелишне разметить места на стене, где будет проходить магистраль.

- Для уплотнения резьбовых соединений нельзя применять привычную для сантехников паклю. Вместо этого используйте специальные герметики, содержащие тефлон, либо тефлоновую ленту. При сборке следите, чтобы частицы уплотнительного материала не попадали внутрь трубопроводов.

- Старайтесь избавлять магистраль от помех для потока воздуха. Не следует врезать в нее различные сантехнические элементы (например, водопроводные краны) — их гидравлическое сопротивление огромно.

- Маршруты трубопроводов должны быть простыми, насколько это возможно, иметь минимальное количество изгибов, пересечений, врезок или соединений.

Источник: compressor-pk.ru

Габариты, пересечения и сближения ВЛИ до 1 кВ

Угол пересечения ВЛИ с различными сооружениями, а также с улицами и площадями населенных пунктов не нормируется.

Расстояние от СИП ВЛИ до поверхности земли и проезжей части улиц при наибольшей расчетной стреле провеса СИП должно быть не менее 5,5, а расстояние до поверхности непроезжей части улиц при наибольшей стреле провеса СИП — не менее 4,0 м. Расстояние от СИП ВЛИ до поверхности земли при наибольшей стреле провеса в труднодоступной местности должно быть не менее 2,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы и т.п.) — не менее 0,5 м.

Пересечения ВЛИ до 1 кВ с железными и автомобильными дорогами следует выполнять в соответствий ПУЭ:

При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными дорогами должны выполняться следующие требования (2.4.83.):

2.5.140. Пересечение ВЛ с железными дорогами следует выполнять, как правило, воздушными переходами. На железных дорогах с особо интенсивным движением (к особо интенсивному движению поездов относится такое движение, при котором количество пассажирских и грузовых поездов в сумме по графику на двупутных участках составляет более 100 пар в сутки и на однопутных — более 48 пар в сутки) и в некоторых технически обоснованных случаях (например, при переходе через насыпи, на железнодорожных станциях или в местах, где устройство воздушных переходов технически затруднено) переходы ВЛ до 10 кВ следует выполнять кабелем.

Пересечение ВЛ 110 кВ и ниже с железными дорогами в местах сопряжения анкерных участков контактной сети запрещается.

Угол пересечения ВЛ с железными дорогами электрифицированными (к электрифицированным железным дорогам относятся все электрифицированные дороги независимо от рода тока и значения напряжения контактной сети) и подлежащим электрификации (к дорогам, подлежащим электрификации относятся дороги, которые будут электрифицированы в течение 10 лет, считая от года строительства ВЛ, намечаемого проектом) должен быть не менее 40°. Рекомендуется по возможности во всех случаях производить пересечения под углом, близким к 90°.

2.5.141. При пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами расстояния от основания опоры ВЛ до габарита приближения строений (габаритом приближения строений называется предназначенное для пропуска подвижного состава предельное поперечное, перпендикулярное пути очертание внутрь которого помимо подвижного состава не могут заходить никакие части строений, сооружений и устройств) на неэлектрифицированных железных дорогах или до оси опор контактной сети электрифицированных дорог или подлежащих электрификации должны быть не менее высоты опоры плюс 3м. На участках стесненной трассы допускается эти расстояния принимать не менее 3 м для ВЛ до 20 кВ.

В горловинах железнодорожных станций и в местах сопряжения анкерных участков контактной сети пересечение ВЛ 110 кВ и ниже с железными дорогами не допускается.

2.5.142. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ до 20 кВ с железными дорогами от проводов до различных элементов железной дороги должны быть не менее (таблица 2.5.26.):

-Для неэлектрифицированных железных дорог от провода до головки рельса в нормальном режиме ВЛ по вертикали:

а) железных дорог широкой колеи общего и необщего пользования и узкой колеи общего пользования — 7,5 м;

б) железных дорог узкой колеи необщего пользования — 6м.

-От провода до головки рельса при обрыве провода ВЛ в смежном пролете по вертикали:

а) железных дорог узкой колеи — 4,5м;

б) железных дорог широкой колеи — 6м.

-Для электрифицированных или подлежащих электрификации железных дорог от проводов ВЛ до наивысшего провода или несущего троса в нормальном режиме по вертикали (как при пересечении ВЛ между собой в соответствии с таблицей 2.5.20) — 2 м.

-То же, но при обрыве провода в соседнем пролете — 1 м.

-Для неэлектрифицированных железных дорог на стесненных участках трассы от отклоненного провода ВЛ до габарита приближения строений по горизонтали — 1,5 м.

-Для электрифицированных или подлежащих электрификации железных дорог на стесненных участках трасс от крайнего провода ВЛ до крайнего провода, подвешенного с полевой стороны опоры контактной сети, по горизонтали (как при сближении ВЛ между собой в соответствии с таблицей 2.5.21) — 2,5 м (в неотклоненном положении проводов); 2 м (в отклоненном положении проводов ВЛ или контактной сети).

-То же, но при отсутствии проводов с полевой стороны опор контактной сети (как при сближении ВЛ с сооружениями в соответствии с 2.5.115) по горизонтали — 2 м.

Примечание: Железные дороги в зависимости от их назначения разделяются на:

-железные дороги общего пользования, служащие для перевозки пассажиров и грузов по установленным для всех тарифам;

-железные дороги не общего пользования, связанные непрерывной рельсовой колеей с общей сетью железных дорог и служащие только для хозяйственно-производственных перевозок учреждений, предприятий и организаций, которым эти подъездные пути подчинены.

Расстояния по вертикали от проводов до различных элементов железных дорог, а также до наивысшего провода или несущего троса электрифицированных железных дорог определяются в нормальном режиме ВЛ при наибольшей стреле провеса с учетом дополнительного нагрева проводов электрическим током. При отстутствии данных об электрических нагрузках ВЛ температура проводов принимается равной +70°C.

В аварийном режиме расстояния проверяются при пересечениях ВЛ с проводами сечением менее 185 мм 2 для условий среднегодовой температуры, без гололеда и ветра. При сечении проводов 185 мм 2 и более проверка в аварийном режиме не требуется.

Допускается сорханение опор контактной сети под проводаме пересекающей ВЛ при расстоянии по вертикали от проводов ВЛ до верха опор контактной сети не менее 7 м.

В отдельных случаях на участках стесненной трассы допускается подвеска проводов ВЛ и контактной сети на общих опорах. Технические условия на выполнение совместной подвески проводов следует согласовывать с Управлением железной дороги.

При пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами, вдоль которых проходят линии связи и сигнализации, необходимо кроме таблицы 2.5.26. руководствоваться также требованиями, предъявляемыми к пересечениям и сближениям ВЛ с сооружениями связи.

2.5.143. При пересечении железных дорог общего пользования, электрифицированных и подлежащих электрификации, опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными нормальной конструкции. На участках с особо интенсивным и интенсивным движением (к интенсивному движению поездов относится такое движение, при котором количество пассажирских и грузовых поездов в сумме по графику на двухпутных участках составляет более 50 и до 100 пар в сутки, а на однопутных — более 24 и до 48 пар в сутки) поездов эти опоры должны быть металлическими.

Допускается в пролете этого пересечения, ограниченного анкерными опорами, установка промежуточной опоры между путями, не предназначенными для прохождения регулярных пассажирских поездов, а также промежуточных опор по краям железнодорожного полотна путей любых дорог. Указанные опоры должны быть металлическими или железобетонными.Крепление проводов на этих опорах должно быть двойным, поддерживающие зажимы должны быть глухими.

Применение опор из любого материала с оттяжками и деревянных одностоечных опор не допускается. Деревянные промежуточные опоры должны быть П-образными (с X- или Z-образными связями) или А-образными.

При пересечении железных дорог необщего пользования допускается применение анкерных опор облегченной конструкции и промежуточных опор с подвеской проводов в глухих зажимах. Опоры всех типов, устанавливаемые на пересечениях железных дорог необщего пользования, могут быть свободностоящими или на оттяжках.

Использование в качестве заземлителей арматуры железобетонных опор и железобетонных пасынков у опор, ограничивающих пролет пересечения, запрещается.

2.5.144. При пересечении ВЛ с железной дорогой, имеющей лесозащитные насаждения, следует руководствоваться требованиями 2.5.107.: Следует избегать вырубки лесозащитных насаждений, расположенных вдоль железных дорог и водных пространств.

2.5.145. Угол пересечения ВЛ с автомобильными дорогами не нормируется.

2.5.147. Расстояния по вертикали в нормальном режиме проверяются при наибольшей стреле провеса без учета нагрева проводов электрическим током.

В аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами сечением менее 185 мм 2 при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с проводами сечением 185 мм 2 и более проверка по аварийному режиму не требуется.

2.5.148. В местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами, по которым предусматривается передвижение автомобилей и других транспортных средств высотой более 3,8 м, с обеих сторон ВЛ на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта с грузом.

При расстояниях по вертикали от провода ВЛ до полотна автомобильной дороги, превышающих минимальные более чем на 2 м сигнальные знаки допускается не устанавливать.

Подвеска дорожных знаков в местах пересечения ВЛ с дорогами в пределах охранных зон не допускается.

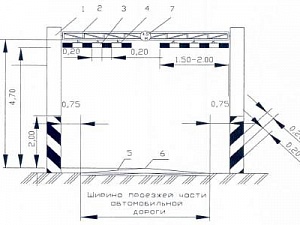

При пересечении ВЛИ до 1 кВ с автодорогами расстояние по вертикали от СИП до поверхности проезжей части дороги при наибольшей стреле провеса проводов в нормальном режиме ВЛИ должно быть не менее:

— 7м — для автодорог I и II категории;

— 6м — для автодорог III и IV категории.

Крепление СИП на опорах, ограничивающих пролет пересечения ВЛИ до 1 кВ с автодорогами, должно быть:

— анкерное — на пересечениях с автодорогами I и II категории;

— поддерживающее или анкерное — на пересечениях с автодорогами III и IV категории. К пересечениям ВЛИ до 1 кВ с автодорогами V категории должны предъявляться такие же требования, как к ВЛИ при их прохождении в населенной местности.

При сближения ВЛИ до 1 кВ с автомобильными дорогами расстояние от ВЛИ до дорожных знаков и несущих тросов должно быть не менее 0,5 м. Заземление тросов, несущих дорожные знаки, не требуется.

При пересечении ВЛИ до 1 кВ с несудоходными реками и другими водоемами наименьшее расстояние от СИП до наибольшего уровня высоких вод при наивысшей расчетной температуре воздуха должно быть не менее 2 м, а до уровня льда при температуре минус 5° С и расчетной стенке гололеда — не менее 4,5 м.

Расстояние от СИП ВЛИ до тротуаров и пешеходных дорожек при пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от магистрали к вводам должно быть не менее 3,5 м.

Расстояние от поверхности земли до СИП перед вводом должно быть не менее 2,5 м.

Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:

— 1,0 м — до балконов, террас и окон;

— 0,15 м — до глухих стен зданий, до сооружений.

Допускается прохождение ВЛИ над крышами промышленных зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3. и 7.4. ПУЭ), при этом расстояние от них до СИП должно быть не менее 0,5 м.

СИП, натянутые по стенам зданий и сооружениям, должны крепиться к крюкам н кронштейнам с помощью анкерных зажимов, а между зажимами — с помощью специальных элементов, устанавливаемых на расстоянии не более 6 м между ними. Расстояние в свету между СИП и стеной здания (сооружением) должно быть не менее 0,1 м.

Крепление СИП, проложенных по стенам зданий или сооружениям, должно осуществляться с помощью специальных крепежных элементов, устанавливаемых на расстоянии между ними не более 0,7 м при горизонтальной прокладке н 1,0 м — при вертикальной прокладке. Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

При натяжке или прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:

— при горизонтальной подвеске:

— над окном, входной дверью — 0,3 м;

— под балконом, окном, карнизом — 0,5 и;

— при вертикальной подвеске:

— до окна, входной двери — 0.5 м;

— до балкона — 1,0 м.

Расстояния по горизонтали от подземных частей опор иди заземляющих устройств ВЛИ до подземных кабелей, трубопроводов н наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в гл. 2.4. ПУЭ.

Совместная подвеска СИП ВЛИ до 1 кВ и проводов ВЛ 6-10(20) кВ на общих опорах допускается при соблюдении следующих условий:

ВЛИ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ 6-10(20) кВ.

Провода ВЛ-10(20) кВ должны располагаться выше проводов ВЛИ до 1 кВ. Расстояние по вертикали от ближайших неизолированных проводов ВЛ 6-10(20) кВ до изолированных проводов ВЛИ до 1 кВ на общей опоре, а также в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15° С без ветра должно быть не менее:

— 1,75 м — при подвеске СИП с неизолированным несущим нулевым проводом;

— 1,0 м — при подвеске СИП с изолированным несущим нулевым проводом.

При совместной подвеске на общих опорах неизолированных проводов ВЛ до 1 кВ и СИП ВЛИ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15° С без ветра должно быть не менее 0,4 м.

При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними не нормируется. Расстояние по горизонтали должно быть не менее 0,3 м.

При применении на ВЛ 6-10(20) кВ изолированных проводов расстояние по вертикали от ближайшего из них до проводов ВЛИ до 1 кВ на общей опоре, а также в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15° С без ветра должно быть не менее 0,3 м.

При пересечении ВЛИ до 1 кВ с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛИ должно соответствовать требованиям, приведенным в гл. 2.5 ПУЭ.

Пересечение ВЛИ до 1 кВ между собой или с ВЛ напряжением до 1 кВ рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также пересечение в пролете. Расстояние по вертикали на опоре между пересекающимися ВЛИ должно быть не менее 0,3 м.

В местах пересечения ВЛИ до 1 кВ между собой или с ВЛ до 1 кВ могут применяться промежуточные опоры и опоры анкерного типа. При пересечении ВЛИ до 1 кВ между собой или с ВЛ до 1 кВ в пролете место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре верхней пересекающей ВЛИ (ВЛ), при этом расстояние по горизонтали от опор ВЛИ до проводов ВЛ при наибольшем их отклонении должно быть не менее 1,5 м.

При параллельном прохождении и сближении ВЛ выше 1 кВ и ВЛИ до 1 кВ расстояние между ними по горизонтали должно быть не менее указанных в 2.5.124 ПУЭ. 7.19. Соединения СИП в пролетах пересечений не допускаются.

Пересечение ВЛИ до 1 кВ с ЛС и ПВ может выполняться в пролете и на опоре.

Расстояние по вертикали от ВЛИ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса СИП должно быть не менее 1 м.

При пересечении ВЛИ до 1 кВ с проводами или подвесным кабелем ЛС или ПВ на общей опоре расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м,

Опоры ВЛИ до 1 кВ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС или ПВ. должны отвечать требованиям 2.4.52 ПУЭ. Расположение на опорах проводов ВЛИ, ЛС и ПВ должно соответствовать требованиям 2.4.52 ПУЭ.

На опорах ВЛИ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения с ЛС и ПВ, провода должны иметь анкерное крепление.

Расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ до 1 кВ я ЛС или ПВ при параллельном прохождении или сближении должно быть не менее 1 м.

Расстояние по горизонтали между ВЛИ до 1 кВ и проводами ЛС и ПВ, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно быть не менее 0,5 м. При этом провода от опоры ВЛИ до ввода и провода ввода ВЛИ не должны пересекаться с проводами ответвлении от ЛС или ПВ к вводам и не должны располагаться ниже проводов ЛС и ПВ.

На общих опорах допускается совместная подвеска проводов ВЛИ до 1 кВ, неизолированных или изолированных проводов ЛС и ПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:

Номинальное электрическое напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В.

Номинальное электрическое напряжение ПВ должно быть не более 360 В.

Расчетное механическое напряжение в изолированных проводах ПВ не должно превышать 160 МПа.

Номинальное электрическое напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать действующим Правилам строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей Министерства связи Российской Федерации.

Провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ПВ, при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,3 м на опоре и не менее 0,5 м в пролете. Провода ВЛИ и ЛС (ПВ) рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.

Допускается совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛИ до 1 кВ и проводов цепей телемеханики.

1. Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ до 1 кВ).

2. Правила устройства электроустановок республики Казахстан. — Астана, 2003.

Источник: www.ser-klin.ru

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Воздушные линии электропередачи сооружаются на открытой местности и подвергаются различным атмосферным воздействиям, которые в зависимости от географического расположения местности проявляются в разных степенях. Условия работы воздушных линий электропередачи во многом зависят от климатических условий, поэтому именно климатические условия положены в основу их проектирования.

Также климатические условия влияют на габариты опор, сечения элементов, фундаменты и сечения проводов и пр.

При расчете ВЛ и их элементов должны учитываться следующие климатические условия: ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация.

Рассмотрим влияние климатических факторов на воздушные линии электропередач.

Влияние температуры воздуха.

Температура воздуха влияет на степень натяжения либо провисания провода воздушной линии.

Температуры воздуха — определяются по строительным нормам и правилам и на основании данных метеорологических станций.

В расчетах опор ЛЭП учитываются следующие температуры: максимальная, минимальная, среднегодовая температуры, а также температура, при которой образуются гололедные отложения на проводах воздушных линий и температура при наибольшей скорости ветра.

Влияние гололедно-изморозевых образований.

Гололедно-изморозевые отложения имеют различную форму и виды. Наблюдаются отложения чистого гололеда, инея и зернистой изморози, мокрого снега, а также сочетания отложений различных видов.

Иней для проводов воздушных линий не представляет существенной нагрузки и не влияет на механическую прочность.

Зернистая изморозь способствует закручиванию провода, прочно сцепляется с ним и своими размерами увеличивает парусность провода, что при поперечном ветре приводит к дополнительным нагрузкам на опоры и провода воздушных линий.

Гололед − это плотно намерзший лед. Ледяная корка плотно сцепляется с проводом воздушной линии. В случае несимметричного образования гололед вызывает закручивание провода, а при большой толщине стенки гололеда его вес может во много раз превысить вес самого провода.

Мокрый снег выпадает при плюсовой температуре и оседает на проводах, покрывая их большим слоем. Если температура воздуха понизится и перейдет к отрицательным значениям, то налипший на проводе влажный снег начнет замерзать, его структура станет кристаллической и образуется прочное сцепление с проводом. А это дополнительная нагрузка на провода.

Воздушные линии электропередачи являются наземными сооружениями, поэтому для них главную помеху представляет горизонтальная слагающая ветра. Именно направление и скорость горизонтальной слагающей регистрируются и в дальнейшем принимаются в качестве исходных данных при определении расчетных горизонтальных нагрузок.

Непосредственным влиянием ветра на работу воздушной линии является его давление на провода, тросы и опоры. Кроме того, создавая поперечную нагрузку на провода и тросы, ветер увеличивает их натяжение. Появляются также дополнительные изгибающие усилия на опоры. Давление ветра может вызвать поломку и падение опор с вырыванием недостаточно прочно укрепленных в грунте фундаментов.

Влияние вибрации проводов.

Вибрацией провода называют периодические колебания провода в вертикальной плоскости с большой частотой и малой амплитудой (Рис.1). Опыт эксплуатации показывает, что вибрации наиболее подвержены провода, расположенные высоко над землей и в открытой ровной местности, когда равномерное движение воздушного потока не нарушается рельефом или наземными препятствиями. Кроме того, вероятность возникновения вибрации увеличивается с увеличением длины пролёта (для пролётов более 120 м). Особенно опасна вибрация проводов при переходах через реки и водные пространства с пролётами более 500 м. Опасность вибрации заключается в обрывах отдельных проволок на участках их выходов из зажимов, однако разрушение наступает лишь в том случае, когда результирующие механические напряжения в проводе (статические и динамические) оказываются больше предела усталости металла.

Рис. 1. Волны вибрации на проводе в пролете

Влияние пляски проводов.

Пляска проводов, так же как и вибрация, возбуждается ветром, но отличается от вибрации большой амплитудой, достигающей 12 — 14 м, и большой длиной волны (Рис.2).Опасность пляски заключается в том, что колебания проводов отдельных фаз, а также проводов и тросов происходят несинхронно; часто наблюдаются случаи, когда провода перемещаются в противоположных направлениях и сближаются или даже схлестываются. Пляска проводов, вызывает значительные динамические усилия в линейной арматуре и в траверсах опор, иногда наблюдается повреждение линейной арматуры, изоляторов, перекос или сброс распорок, а также заброс подвесных гирлянд на траверсы. Последствия пляски проводов могут вывести воздушную линию из работы на длительное время.

Рис. 2. Волны пляски на проводе в пролете

Крюков К.П. Конструкции и механический расчет линий электропередачи/ К.П. Крюков, Б.Н. Новгородцев – Ленинград: Энергия, 1979. – 312 с.

Правила устройства электроустановок. Издание 7. – Утвержден приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

Источник: scienceforum.ru