Вводы кабелей в сетевые узлы, оконечные и промежуточные пункты, в здания коммутационных узлов и других сооружений связи осуществляется через специально оборудованные помещения ввода кабелей (шахты), размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении, а в зданиях без подвала — на первом этаже с устройством приямков в полу помещения.

К помещениям ввода кабелей предъявляются следующие основные требования [43]:

- — расположение помещений и их площади принимаются в зависимости от состава оборудования и количества вводимых кабелей;

- — высота помещений ввода кабелей должна быть не менее 3,5 м от пола до низа выступающей части перекрытия при вертикальном расположении разветви- тельных муфт (перчаток), при горизонтальном их расположении высота помещений ввода кабелей должна быть не менее 2,5 м. Размещать светильники над металлоконструкциями (консолями) запрещается;

- — в помещениях ввода кабелей следует предусматривать полы цементнопесчаные с железнением, стены и потолок — окрашенные водоэмульсионной краской;

- — нормативная равномерно-распределительная нагрузка на пол принимается в помещениях ввода кабелей — длительно действующая 5600 Па (560 кгс/м 2 ), кратковременная 900Па (90 кгс/м 2 ),

- — в помещения ввода кабелей не допускается устройство ввода силовых кабелей, радиофидеров, водопровода, теплоцентрали, газопровода;

- — в коммуникационных вертикальных шахтах не допускается совместная прокладка кабеля связи с силовыми и контрольными кабелями.

В технических зданиях сетевых узлов (СУ), оконечных и промежуточных усилительных пунктов, в зданиях коммутационных узлов, размещаемых в крупных промышленных центрах, а также в АТС, как правило, следует предусматривать одно помещение ввода кабелей. Необходимость устройства двух помещений ввода кабелей в указанные технические здания необходимо обосновывать в проекте.

Компания «Ростелеком» продолжает строительство волоконно-оптических линий связи в регионе

Проектные решения по вводу кабелей в технические здания предприятий связи следует осуществлять с учетом обеспечения минимальной их длины прокладки внутри помещений, наименьшего количества изгибов, допустимых радиусов изгиба кабелей, максимального использования существующих металлоконструкций, вводно-кабельного оборудования.

Для ввода кабелей в проем фундамента или стены зданий сооружений связи следует закладывать вводный блок из асбестоцементных (бетонных) труб с внутренним диаметром каналов 100 мм. Емкость блока определяется проектом в зависимости от числа вводимых кабелей с учетом запасных каналов на развитие. Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей не допускается.

Вводной блок из асбестоцементных (бетонных) труб в помещение ввода кабелей должен быть утоплен в фундамент здания и тщательно забетонирован. Бетоном должно заполняться все свободное пространство между отдельными трубами, а также между трубами и фундаментом здания.

Вводный блок асбестоцементных труб в зданиях предприятий связи наземного типа должен, как правило, заканчиваться вводным станционным кабельным колодцем, размещаемым вблизи здания, но не далее 30 м от него. Типоразмер станционного колодца определяется емкостью вводного блока труб кабельной канализации.

«Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-оптических линий связи

Нижний ряд труб вводного блока должен быть выше уровня пола помещения ввода кабелей не менее чем на 0,2 м. Вводный коллектор или трубопровод должен иметь уклон в сторону станционного колодца.

Все каналы вводных блоков, как свободные, так и занятые кабелями, а также кабельные проемы в межэтажных перекрытиях и стенах зданий сооружений связи должны герметично заделываться со стороны помещения ввода кабелей с помощью герметизирующих устройств согласно «Руководству по герметизации вводов кабелей предприятий связи» и технологической инструкции № 01/99 «Герметизация кабельных вводов в шахтные помещения АТС Московской городской телефонной сети».

В помещениях ввода кабелей необходимо предусматривать набор металлоконструкций, состоящих, как правило, из различных несущих конструкций, желобов кабельных воздушных и консолей, а также типовых и нестандартизиро- ванных изделий, обеспечивающих возможность прокладки линейных и распределительных кабелей, а также установки устройств оконечных кабельных (УОК), прямых соединительных, изолирующих, газонепроницаемых и развет- вительных кабельных муфт.

Размещение какого-либо другого оборудования в помещении ввода кабелей не допускается.

Металлоконструкции в помещениях ввода кабелей должны предусматриваться с выполнением следующих основных требований:

- — опорные конструкции, металлические желоба и консоли следует устанавливать в один или несколько рядов;

- — центральный проход между металлоконструкциями (концами консолей) должен быть не менее 1,5 м, а боковые проходы (между концами консолей и стеной) — не менее 0,8 м;

- — расстояние между консолями по вертикали должно быть не менее 0,2 м, а расстояние от пола до первой консоли — 0,3 м (при горизонтальной распайке кабелей) или 0,15 м (при вертикальной распайке кабелей);

- — как правило, для горизонтального расположения прямых соединительных, газонепроницаемых, изолирующих муфт;

- — как правило, для горизонтального расположения разветвительных муфт при высоте помещения ввода кабелей не менее 2,5 м;

- — вертикального расположения разветвительных муфт при высоте помещения ввода кабелей не менее 3,5 м.

Ввод линейных кабелей в помещения ввода кабелей технических зданий предприятий связи осуществляется через вводный блок с учётом требований и норм загрузки каналов кабельной канализации различными типами кабелей.

Длина вводимых линейных кабелей должна приниматься, исходя из принятой конструкции ввода, плана размещения вводно-кабельного оборудования (оптический кросс, вводно-кабельная стойка и др.) и прокладки кабеля в ЛАЦ.

В помещении ввода технических зданий необходимо предусматривать технологический запас ОК длиной не менее 5 м.

При оборудовании вводов оптических в технические здания предприятий связи следует обеспечивать требования и условия пожарной безопасности:

— линейные оптические кабели из помещения ввода кабелей в ЛАЦ (от прямой или разветвительной муфт до вводно-кабельного оборудования) должны, как правило, прокладываться с наружными защитными оболочками, не поддерживающими горение. OK с оболочкой поддерживающей горение должен прокладываться в ПВХ трубе или металлорукове на всей длине от помещения ввода кабелей до вводно-кабельного оборудования ЛАЦ.

При вводе в технические здания предприятий связи, узлы связи и пункты ВОЛП (ОРП, ТрП и др.) оптических кабелей с бронепокровами из стальных лент и круглых проволок в помещениях ввода следует предусматривать:

- — установку и монтаж прямой муфты на стыке бронированного линейного кабеля с оболочкой поддерживающей горение, и небронированного кабеля с оболочкой, не поддерживающей горение, для прокладки в ЛАЦ;

- — выполнение электрического разрыва брони ОК на длине от 100 до 150 мм в помещении ввода кабеля (вблизи вводного блока) при вводе бронированного кабеля с прокладкой его до оптического оконечного устройства (кросса) без установки соединительной муфты;

- — установку клемного щитка КИП для заземления бронепокровов линейных кабелей ОК.

Допускается прокладка линейного ОК без монтажа муфты в помещении ввода кабелей до оконечного оптического устройства (оптического кросса), размещаемого в ЛАЦ. В этом случае на участке ОК в помещении ввода кабелей должен быть выполнен электрический разрыв бронепокровов ОК на длине от 100 до 150 мм (непосредственно в районе подключения провода КИП) или должно быть выполнено заземление металлических элементов кабеля в оконечном оптическом устройстве без их разрыва в помещении ввода кабелей.

Для выполнения соединения бронепокровов оптических кабелей со щитком КИП рекомендуется использовать провод ВПП сечением 4 или 6 мм 2 , ГПМП сечением 6 мм 2 , ГПСМП сечением 5 мм 2 , ГПВ сечением 4 мм 2 , ПМКС сечением 6 мм и др. Центральный силовой элемент из металла заземляется на оконечном оптическом устройстве.

Прокладка линейных оптических кабелей из помещения ввода кабелей в ЛАЦ до мест установки устройства стыка линейного и станционного ОК должна производиться, как правило, на кабельростах отдельными пакетами.

При отсутствии в ЛАЦ свободных мест на воздушных желобах для прокладки ОК необходимо предусматривать установку дополнительных воздушных желобов, а при отсутствии такой возможности допускается прокладка кабелей путем подвески снизу кабельроста или в одном пакете с кабелями с металлическими жилами при условии соблюдения допустимого радиуса изгиба.

Прокладка линейных оптических кабелей в ЛАЦ до мест установки оптического оконечного устройства должна производиться по воздушным желобам (кабельростам).

При отсутствии в ЛАЦ свободных мест на кабельросте для прокладки кабелей необходимо предусматривать установку дополнительных металлоконструкций (желобов), а при отсутствии такой возможности — путем подвески кабелей снизу кабельроста или в одном пакете с электрическими кабелями при условии соблюдения допустимого радиуса изгиба.

Ввод ОК в здания обслуживаемых объектов связи производится через помещение ввода кабелей (кабельную шахту). Каналы вводного блока должны быть герметично заделаны как со стороны помещения ввода кабелей, так и со стороны станционного колодца (коллектора), с целью предотвращения возможности проникновения через них воды и газа в здание.

В помещении ввода кабелей металлические бронепокровы линейной стороны ОК подключаются медным проводом сечением не менее 4 мм 2 к кабельному щитку заземления, расположенному в помещении ввода кабелей. Подключение для обеспечения контроля состояния изолирующих шланговых покровов ОК должно быть выполнено с возможностью временного электрического отключения бронепокровов ОК от кабельного щитка заземления. С этой целью на щитке заземления предусмотрены съемные перемычки или же на проводе заземления, на участке «бронепокров ОК — кабельный щиток заземления» должна быть предусмотрена установка щитка контрольно-измерительного пункта (КИП). Конкретный вариант подключения бронепокровов ОК к кабельному щитку заземления определяется проектом.

Прокладка ОК на участке от помещения ввода кабелей до оптического вводно-кабельного устройства выполняется по одному из вариантов, определяемых проектом:

- — линейный ОК в помещении ввода кабелей соединяется (через муфту или влагозащитный вводно-кабельный шкаф) с прокладываемым непосредственно до оптического вводно-кабельного устройства станционным кабелем без металлических конструктивных элементов, имеющим оболочку из не поддерживающего горение полимерного материала согласно рисунку 6.7;

- — линейный ОК прокладывается непосредственно до вводно-кабельного устройства без выполнения перехода его на станционный кабель. При этом ОК помещается в трубу из не поддерживающего горения материала (стальную, поливинилхлоридную или в металлорукав), или же на наружную оболочку ОК наносится соответствующее дополнительное покрытие (например, выполняется обмотка поливинилхлоридной лентой). В этом случае на металлических броне- покровах ОК (при наличии таковых) внутри помещения ввода кабелей, в непосредственной близости от вводного канала, должен быть выполнен кольцевой разрыв на длине 100. 150 мм, согласно рисунку 6.8. В ЛАЦ при наличии в нем КПВП бронепокров станционной части ОК подключается к КПВП. Если КПВП в ЛАЦ отсутствует, бронепокров станционной части ОК подключается к клемме защитного заземления.

Рисунок 6.7. Схема ввода оптического кабеля в здание обслуживаемого объекта связи

Рисунок 6.8. Схема ввода оптического кабеля в здание обслуживаемого объекта связи

Ввод ОК в контейнер НРП-0 производится через вводные патроны корпуса подземной части контейнера согласно рисунку 6.9.

Рисунок 6.9. Схема ввода оптического кабеля в подземный контейнер необслуживаемого регенерационного пункта

Во вводном патроне производится разделка металлических бронепокровов ОК и подключение к ним защитных проводников с медной жилой сечением не менее 4 мм 2 , при этом должны быть обеспечены:

- — герметизация ввода во вводной патрон как ОК, так и защитного проводника;

- — электрическая изоляция металлических бронепокровов ОК от вводного патрона;

- — механическое соединение бронепокровов ОК с вводным патроном;

- — исключение электрического ввода бронепокровов ОК (ввода защитного проводника) в корпус подземной части НРП-О.

Ввод ОК в корпус подземной части контейнера НРП-0 выполняется по внутренней оболочке кабеля (с герметизацией ее относительно вводного патрубка корпуса), ОК внутри подземной части контейнера НРП-0 подключается к оптической вводно-кабельной стойке. Способ монтажа ОК с вводным патроном, а также с вводным патрубком подземной части контейнера НРП-0 определяется инструкцией по монтажу предприятия-изготовителя контейнера НРП-О.

Защитный проводник, соединенный с бронепокровами ОК во вводном патроне, вводится в наземную часть контейнера НРП-0 (надстройку) и подключается к главному щитку заземления контейнера НРП-О. Для обеспечения возможности контроля состояния полиэтиленовой оболочки ОК должна быть предусмотрена возможность электрического отключения указанного проводника от главного щитка заземления (установка съемных перемычек или щитка КИП).

Следует избегать ввода защитного проводника бронепокрова ОК во внутренний объем подземной части контейнера НРП-О.

Источник: bstudy.net

Правила строительства и эксплуатации волоконно оптических линий связи

Линии связи

Курсовое проектирование

Министерство Российской Федерации

по связи и информатизации

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ

И ВНУТРИЗОНОВЫХ ВОЛП»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

1.Общие указания по выполнению курсового проекта _____

2.Задание на проектирование междугородных ВОЛП______

2.1.Исходные данные к расчету числа каналов и

параметров ОК _______________________________________

2.1.Варианты индивидуального задания _________________

3.Выбор трассы на загородном участке _________________

4.Определение числа каналов на внутризоновых и

магистральных линиях _________________________________

5.Расчет параметров оптического волокна _______________

6.Выбор системы передачи и определение емкости

оптического кабеля ____________________________________

6.1.Аппаратура ВОСП для внутризоновых сетей ___________

6.2.Аппаратура ВОСП для магистральных сетей ___________

7.Выбор конструкции оптического кабеля _________________

8.Расчет длины участка регенерации ВОЛП и размещение

регенерационных пунктов ______________________________

9.Составление сметы на строительство линейных

10.Расчет параметров надежности ВОЛП ________________

Локальная смета на прокладку и монтаж

4-х волоконного кабеля ________________________________

Концепция дальнейшего развития первичной Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации до 2005 года предусматривает ее осуществление в основном за счет нового строительства ВОЛП с применением волоконно-оптических систем передачи, прокладываемых на магистральной и внутризоновых сетях.

Данное учебное пособие на выполнение курсового проекта разработано в соответствии с требованиями Программы курса “Линии связи”. Курсовой проект является итоговой работой, способствующей глубокому изучению теоретического материала. Для выполнения курсового проекта требуется предварительно изучить все основные разделы курса “ Линии связи”. Полученные в процессе работы над проектом знания способствуют усвоению и закреплению материала программы и позволяют в дальнейшем перейти к дипломному проектированию линейных сооружений междугородных сетей связи.

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В соответствии с учебным планом СибГУТИ курсовой проект выполняется в седьмом семестре (1-ый семестр 4-го курса).

Номер варианта задается преподавателем.

При выполнении расчетов в пояснительной записке должна быть приведена в общем виде расчетная формула с расшифровкой всех входящих в нее буквенных обозначений и ссылкой на литературу, из которой взята эта расчетная формула или входящие в нее исходные данные. Результаты расчета

сопровождаются выводами и анализом полученных результатов.

Курсовой проект должен содержать кроме самой ПЗ, как “ Содержание”, “ Введение ”, “Заключение”, “ Список литературы ”.

Список рекомендуемой литературы

- И.И. Гроднев, Волоконно-оптические линии связи,- М: Радио и связь, 1990-224с.

- А.Д. Ионов, Волоконная оптика в системах связи и коммутации, ч.1 – Новосибирск: СибГУТИ, 1999г – 115 с.

- К.Е. Заславский, Волоконная оптика в системах связи и коммутации, ч.2 – Новосибирск: СибГУТИ, 1999г – 122 с.

- А.Д. Ионов, Волоконно-оптические линии передачи, – Новосибирск: СибГУТИ, 1999г – 132 с.

- М.М. Бутусов, С.М. Верник и др., Волоконно-оптические линии передачи,- М: Радио и связь, 1992-416 с.

- В.А. Андреев, В.А. Бурдин и др., Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи

- Р.Р. Убайдуллаев, Волоконно-оптические сети, — М: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000 – 267 с.

- Д.А. Барон, И.И. Гроднев и др., Справочник – строительство кабельных сооружений связи, — М: Радио и связь, 1988-768 с.

2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛП

В курсовом проекте необходимо:

1.Выбрать и обосновать трассу ВОЛП. Привести схему трассы.

2.Определить необходимое число каналов.

3.Рассчитать параметры оптического кабеля.

4.Выбрать систему передачи и определить требуемое число ОВ в кабеле.

5.Привести эскиз выбранного типа ОК и его основные параметры.

6.Рассчитать длину регенерационного участка.

7.Разработать схему организации связи на основе выбранной системы передачи.

8.Привести схему размещения ОРП и НРП на трассе.

9.Рассчитать параметры надежности ВОЛП.

10.Составить смету на строительство линейных сооружений по укрупненным показателям и определить стоимость канало-километра линейных сооружений.

11.Рассмотреть вопросы строительства, монтажа и измерений параметров ВОЛП в соответствии с индивидуальным заданием (по указанию руководителя проекта).

2.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТУ ЧИСЛА КАНАЛОВ И

ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛ

Номер варианта задается руководителем проекта.

Оконечные пункты

Москва-Новгород

Ярославль-Владимир

Нижний Новгород-Иваново

Самара-Казань

Орел-Воронеж

Екатеринбург-Алапаевск

Кемерово-Мыски

Хабаровск-Вяземский

Новосибирск-Барабинск

Новосибирск-Болотное

Новгород-Великие Луки

Ярославль-Череповец

Курск-Брянск

Уральск-Оренбург

Курган-Омск

Брянск-Москва

Смоленск-Москва

Самара-Казань

Уфа-Челябинск

Ростов–на–Дону – Ставрополь

Новосибирск-Карасук

Кемерово – Белово

Кемерово – Анжеро-Судженск

Кемерово-Новокузнецк

Кемерово – Киселевск

Сумы – Орел

Саратов – Тамбов

Оренбург-Магнитогорск

Орел-Москва

Саратов-Астрахань

Новосибирск-Томск

Красноярск-Иркутск

Иркутск-Чита

Хабаровск-Владивосток

Омск-Кемерово

Кемерово-Междуреченск

Кемерово – Ленинск-Кузнецкий

Екатеринбург-Каменск-Уральский

Екатеринбург-Камышлов

Красноярск-Абакан

Барнаул-Горноалтайск

Красноярск-Кызыл

Владивосток-Находка

Курган-Тюмень

Новосибирск-Кемерово

Иркутск-Улан-Уде

Чита-Хабаровск

Омск-Тюмень

Якутск-Магадан

Екатеринбург-Серов

Хабаровск-Амурск

Иркутск-Усолье-Сибирское

Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре

Новосибирск-Куйбышев

Хабаровск-Бирабиджан

Красноярск-Ачинск

Иркутск-Братск

Барнаул-Рубцовск

Барнаул-Бийск

Кемерово-Прокопьевск

2.2 ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

- Организация и строительство ВОЛП;

- подготовительные работы по строительству ВОЛП;

- Проведение входного контроля и группирование строительных длин ОК;

- Прокладка ОК в телефонной канализации;

- Прокладка ОК в грунте;

- Особенности прокладки ОК в условиях многолетне мерзлотных грунтов;

- Прокладка ОК через водные преграды;

- Организация технической эксплуатации ВОЛП;

- Эксплуатационно – техническое обслуживание ВОЛП;

- Теле контроль и служебная связь;

- Электропитание аппаратуры линейного тракта;

- Входной контроль ОВ;

- Измерения, проводимые в процессе прокладки ОК;

- Измерения, проводимые в процессе монтажа ОК;

- Измерения на смонтированном регенерационном участке ВОЛП;

- Приемосдаточные измерения;

- Измерения по оценке качества соединений ОВ;

- Измерение расстояния до места повреждения ОВ;

- Определение места повреждения ОВ;

- Способы определения трассы прокладки ОК;

- Назначение и виды измерений ВОЛП;

- Методы измерения затухания ВОЛП;

- Идентификация рефлектограмм ВОЛП;

- Измерение затухания ОВ методом обратного рассеяния;

- Измерение полосы пропускания и дисперсии ОВ;

- Измерение числовой апертуры ОВ.

При выборе оптимального варианта трассы прокладки волоконно- оптического кабеля (ВОК) исходят из того, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание должно быть обращено на уменьшение удельного веса расходов по строительству и эксплуатации линий связи, эффективную и надежную ее работу.

3.1. Выбор трассы на загородном участке

В зависимости от конкретных условий на загородном участке трасса прокладки ВОК выбирается на различных земельных участках, в том числе в полосах отвода автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог.

Трассы магистральных и внутризоновых BОK выбираются, как правило, вдоль автодорог общегосударственного или республиканского характера, а при их отсутствии — вдоль автодорог областного и местного значений.

При отсутствии дорог трассы ВОК, при соответствующем обосновании, должны проходить по землям несельскохозяйственного назначения или по сельскохозяйственным угодьям худшего качества. При этом необходимо обходить места возможных затоплений, обвалов, промоин почвы, с большой плотностью поселения грызунов.

Если возникает необходимость в выборе трассы по пахотным землям, то в проекте организации строительства следует учитывать ограничение времени производства строительно-монтажных работ на период между посевом и уборкой сельскохозяйственных культур.

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению повреждений пересекаемых подземных коммуникаций при строительстве.

В условиях Сибири, Дальнего Востока и Севера, где дорожная сеть развита слабо, оптические кабели допускается прокладывать в отдалении от дорог.

Выбор трассы прокладки магистрального и внутризонового ВОК на загородном участке следует проводить в следующей последовательности:

- по географическим картам или атласу автомобильных дорог— необходимо наметить возможные варианты трассы;

- нанести на кальку чертеж вариантов трассы с указанием масштаба, наиболее крупных и важных коммуникаций (автомобильные и железнодорожные дороги, населенные пункты, реки и др.>;

- сравнить варианты по следующим показателям: длина, количество переходов через препятствия, удобство строительства и эксплуатации.

К проекту прилагается ситуационный чертеж трассы , на котором наносятся все возможные варианты трассы, а в пояснительной записке (ПЗ) приводятся их сравнение и обоснование выбранного варианта. Основные показатели сравниваемых вариантов рекомендуется свести в таблицу 3.1.

Данные для заполнения таблицы 3.1 определяются на основании изучения картографического материала и природных условий районов прохождения трассы. Ориентировочный объем прокладки кабеля в канализации в пределах 3-4 км на каждый областной центр с населением примерно 500 тыс. жителей, расположенный по трассе. При более крупных и менее крупных населенных пунктах соответственно изменяется и протяженность канализации.

Из общей протяженности канализации (40-50) % принимается как существующая.

Из остальной протяженности трассы (5-10) % предусматривается на прокладку кабеля вручную, а остальная часть прокладывается кабелеукладчиком.

Таблица 3.1 Характеристика вариантов трассы

Характеристика трассы

Измер.

Количество единиц по вариантам

вариант.№ 1

вариант.№ 2

вариант.№ 3

1.0бшая протяженность

трассы:

- вдоль автомобильных дорог;

- вдоль грунтовых дорог, бездорожье.

2.Способы прокладки кабеля:

- кабелеукладчиком;

- вручную;

- в канализации.

-

через судоходные реки; через несудоходные реки;

через железные дороги; через автомобильные дороги.

1 пер

4. Число обслуживаемых регенерационных пунктов

1 пункт

При расчете необходимого количества прокладываемого ВОК необходимо предусмотреть запас с учетом неровности местности, выкладки кабеля в котлованах, колодцах и др. Норма расхода BОK на 1 км трассы приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Нормы расхода волоконно-оптического кабеля

Количество кабеля на 1 км трассы, км

Через водные преграды

В кабельной канализации

Глубина прокладки подземных ВОК в грунте 1. 4 группы должна быть не менее 1,2 м. При пересечениях автомобильных и железных дорог прокладка ВОК проектируется в асбестоцементных—— трубах с выводом по обе стороны от подошвы насыпи или полевой бровки на длину не менее 1 м.

3.2. Выбор трассы в населенных пунктах

В городах и крупных населенных пунктах ВОК, как правило, прокладывается в телефонной кабельной канализации или в коллекторах. При наличии метро кабели могут прокладываться в его тоннелях.

При отсутствии в канализации свободных каналов в проектах нужно предусмотреть строительство новой или докладку каналов в существующей кабельной канализации.

При выборе трассы кабельной канализации нужно стремиться к сокращению числа пересечений с уличными проездами, с автомобильными и железными дорогами. Трасса кабельной канализации должна проектироваться на уличных и внутриквартальных проездах с усовершенствованным покрытием.

Минимально допустимое заглубление трубопроводов кабельной канализации в середине пролета представлено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Минимальные значения заглубления трубопроводов

Материал труб

Под пешеходной частью улиц, м

Под проезжей частью улиц, м

Под электр., железнодорожными, трамвайными путями, от подошвы рельс, м

Сталь

Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации проектируются;

- проходные — на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15 градусов, а также при изменении глубины заложения трубопровода;

- угловые — в местах поворота трасс более чем на 15 градусов; разветвительные — в местах разветвления трассы на два (три) направления;

- станционные — в местах ввода кабелей в здания телефонной станции.

Типы смотровых устройств (колодцев) определяются емкостью вводимых труб или блоков с учетом перспективы развития сети. Расстояние между колодцами не должно превышать 150 м. В проектах рекомендуется предусматривать типовые железобетонные колодцы.

При необходимости размещения контейнеров НРП в проекте нужно предусмотреть дополнительные колодцы для НРП в непосредственной близости от кабельной канализации (не далее 10 м от существующих колодцев). Прокладка ВОК в кабельной канализации проектируется в свободном канале, причем общее число кабелей в одном канале не должно превышать трех.

Практикуется также прокладка кабелей в полиэтиленовых трубках марки ПНД-32-Т, которые предварительно прокладываются в свободный канал. Допускается проектирование прокладки ВОК в занятом электрическими кабелями канале в трубке ПНД-32-Т, которую следует затягивать в канал каждого пролета.

4. Определение числа каналов на внутризоновых и магистральных линиях

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, в основном зависит от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Численность населения в любом областном центре и в области в целом может быть определена на основании статистических данных последней переписи населения в РФ. Обычно перепись населения осуществляется один раз в пять лет. Поэтому при перспективном проектировании следует учесть прирост населения. Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения.

где Н 0 — народонаселение в период переписи населения , чел.;

р — средний годовой прирост населения в данной местности, % (принимается по данным переписи 2-3%);

t — период, определяемый как разность между назначенным перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принимается на 5-10 лет вперед по сравнению с текущим временем. В курсовом проекте следует принять 5 лет вперед. Следовательно, t = 5+(t m — t 0 ), где t m — год составления проекта;

t 0 — год, к которому относятся данные Н 0 .

Степень заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи зависит от политических экономических, культурных и социально- бытовых отношений между группами населения, районами и областями. Взаимосвязь между заданными оконечными и промежуточными пунктами определяется на основании статистических данных, полученных предприятием связи за предшествующие проектированию годы. Практически эти взаимосвязи выражают через коэффициент тяготения f 1 , который, как показывают исследования, колеблется в широких пределах (от 0,1 до 12%). В курсовом проекте следует принять f 1 = 5%.

Учитывая это, а также то обстоятельство, что телефонные каналы в междугородной связи имеют превалирующее значение, необходимо определить сначала количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета телефонных каналов используют приближенную формулу:

где 1 и f 1 — постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потери задаются 5%, тогда 1 = 1,3; f 1 = 5,6;

f 1 — коэффициент тяготения, f 1 = 0,05 (5 %);

y – удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y=0,05Эрл;

m а и m б — количество абонентов, обслуживаемых оконечными станциями АМТС соответственно в пунктах А и Б.

В перспективе количество абонентов, обслуживаемых той или иной оконечной АНТС, определяется в зависимости от численности населения, проживающего в зоне обслуживания. Принимая средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами равным 0,38, количество абонентов в зоне АМТС

где Нt- из формулы (4.1 ).

Таким образом можно рассчитать число каналов для телефонной связи между заданными оконечными пунктами, но по кабельной магистрали организуют каналы и других видов связи, а также должны проходить и транзитные каналы. Общее число каналов между двумя междугородными станциями заданных пунктов

n аб =n тф +n тг +n пв +n пд +n пг +n тр +n тв , (4.4)

где:

n тф – число двухсторонних каналов для телефонной связи;

n тг – то же для телеграфной связи;

n тв – то же для передачи телевидения;

n пв – то же для передачи проводного вещания;

n пд – то же для передачи данных;

n пг – то же для передачи газет;

n тр – транзитные каналы.

Поскольку число каналов для организации связи различного назначения может быть выражено через число телефонных каналов, т.е. каналов ТЧ, например: 1 ТВ кан. = 1600 ТФ кан.; 1 ТГ кан. = 124 ТФ кан.; 1 ПВ кан. = 3 ТФ кан. и т.д., целесообразно общее число каналов между заданными пунктами выразить через телефонные каналы. Для курсового проекта можно принять

n тф n тг +n пв +n пд +n пг +n тр , (4.5)

Тогда общее число каналов рассчитывают по упрощенной формуле

n аб 2n тф +n тв , (4.6)

где n тф – число двухсторонних телефонных каналов определяют по (4.2)

n тв – число двухсторонних телевизионных каналов.

5. Расчет параметров оптического волокна

Зная значения показателей преломления сердцевины и оболочки ОВ, найдем числовую аппертуру:

n 1 – показатель преломления сердцевины ОВ;

n 2 – показатель преломления оболочки ОВ.

Отсюда найдем значение апертурного угла:

Значение нормированной частоты рассчитывается по формуле:

a – радиус сердцевины ОВ;

— длинна волны, мкм.

Определим число мод:

N=V 2 /4- для градиентного ОВ;

N=V 2 /2- для ступенчатого ОВ.

Собственное затухание ов зависит от , n 1 и n 2 , и рассчитывается по формулам:

где п затухание поглощения, зависит от чистоты материала и обуславливается потерями на диэлектрическую поляризацию.

tg — тангенс диэлектрических потерь ОВ.

В курсовом проекте принять tg =10 -11 10 -12

— длинна волны, км.

р – затухание рассеивания, обусловлено неоднородностями материала и тепловыми флуктуациями показателя преломления;

k= 1,38* 10 -23 Дж/К – постоянная Больцмана ;

Т=1500 К — температура плавления кварца;

= 8,1* 10 -11 м 2 /Н – коэффициент сжимаемости;

пр – затухание примеси, возникает за счет наличия в кварце посторонних ионов различных материалов или гидроксидных групп.

Кабельное затухание – обусловлено условиями прокладки и эксплуатации оптических кабелей.

Кабельное затухание рассчитывается как сумма 7 составляющих:

1 –затухание вследствие термомеханических воздействий на волокно в процессе изготовления кабеля

2 – затухание вследствие температурной зависимости коэффициента преломления ОВ;

3 – затухание на микроизгибах ОВ;

4 – затухание вследствие нарушения прямолинейности ОВ;

5 – затухание вследствие кручения ОВ вокруг оси;

6 – затухание из-за неравномерности покрытия ОВ;

7 – затухание вследствие потерь в защитной оболочке.

Источник: s1921687209.narod.ru

Волоконно-оптические линии связи

Волоконно-оптическими называют линии, предназначенные для передачи информации в оптическом диапазоне. Согласно данным советского Информбюро, на конец 80-х темп роста применения волоконно-оптических линий составил 40%. Эксперты Союза предполагали полный отказ некоторых стран от медной жилы. Съезд постановил на 12-ю пятилетку 25% прирост объёма линий связи. Тринадцатая, также призванная развивать волоконную оптику, застала развал СССР, появились первые сотовые операторы. Кстати, прогноз экспертов относительно роста потребности в квалифицированных кадрах провалился…

Принцип действия

Каковы причины резкого роста популярности высокочастотных сигналов? Современные учебники упоминают снижение потребности в регенерации сигнала, стоимости, повышение ёмкости каналов. Советские инженеры вызнали, рассуждая иначе: медный кабель, броня, экран берут 50% мирового производства меди, 25% – свинца.

Недостаточно известный факт стал главной причины оставления спонсорами Николы Теслы, проекта башни Ворденклифф (название дала фамилия мецената, пожертвовавшего землю). Известный сербский учёный возжелал передавать информацию, энергию беспроводным путём, напугав немало локальных хозяев медеплавильных заводов. 80 лет спустя картина изменилась кардинально: люди осознали необходимость сбережения цветных металлов.

Материалом изготовления волокна служит… стекло. Обычный силикат, сдобренный изрядной долей модифицирующих свойства полимеров. Советские учебники, помимо указанных причин популярности новой технологии, называют:

- Малое затухание сигналов, явившееся причиной снижения потребности в регенерации.

- Отсутствие искрения, следовательно, пожаробезопасность, нулевая взрывоопасность.

- Невозможность короткого замыкания, пониженная потребность в обслуживании.

- Нечувствительность к электромагнитным помехам.

- Низкий вес, сравнительно малые габариты.

Первоначально оптоволоконные линии должны были объединить крупные магистрали: меж городами, пригородами, АТС. Эксперты СССР назвали кабельную революцию сродни появлению твердотельной электроники. Развитие технологии позволило построить сети, лишённые токов утечки, перекрёстных помех. Участок длиной сотню км лишён активных методов регенерации сигнала.

Бухта одномодового кабеля обычно составляет 12 км, многомодового – 4 км. Последнюю милю чаще покрывают медью. Провайдеры привыкли предназначать оконечные участки индивидуальным пользователям. Отсутствуют высокие скорости, приёмопередатчики дёшевы, возможность подвести одновременно питание устройству, простота использования линейных режимов.

Передатчик

Типичным формирователем луча выступают полупроводниковые светодиоды, включая твердотельные лазеры. Ширина спектра сигнала, излучаемого типичным p-n-переходом, составляет 30-60 нм. КПД первых твердотельных устройств едва достигал 1%. Основой связных светодиодов чаще выступает структура индий-галлий-мышьяк-фосфор.

Излучая более низкую частоту (1,3 мкм), приборы обеспечивают значительное рассеивание спектра. Результирующая дисперсия сильно ограничивает битрейт (10-100 Мбит/с). Поэтому светодиоды пригодны для построения локальных сетевых ресурсов (дистанция 2-3 км).

Частотное деление с мультиплексированием осуществляется многочастотными диодами. Сегодня несовершенные полупроводниковые структуры активно вытесняются вертикальными излучающими лазерами, значительно улучшающими спектральные характеристики. повышающими скорость. Цена одного порядка. Технология вынужденного излучения приносит гораздо более высокие мощности (сотни мВт).

Когерентное излучение обеспечивает КПД одномодовых линий 50%. Эффект хроматической дисперсии снижается, позволяя повысить битрейт.

Малое время рекомбинации зарядов позволяет легко модулировать излучение высокими частотами питающего тока. Помимо вертикальных применяют:

- Лазеры с обратной связью.

- Резонаторы Фабри-Перо.

Высокие битрейты дальних линий связи достигаются применением внешних модуляторов: электро-абсорбционные, интерферометры Маха – Цендера. Внешние системы устраняют необходимость применения линейной частотной модуляции напряжением питания. Обрезанный спектр дискретного сигнала передаётся дальше. Дополнительно разработаны другие методики кодирования несущей:

- Квадратурная фазовая манипуляция.

- Ортогональное мультиплексирование с частотным разделением.

- Амплитудная квадратурная модуляция.

Передатчик сформирован цифро-аналоговым преобразователем, драйверным усилителем, модулятором Маха-Цендера. Применение высоких форматов модуляции (выше 4 квадратур), битрейтов (выше 32 Гбод) снижает эффективность ввиду наличия паразитных эффектов. Линейные погрешности сформированы цифро-аналоговым преобразователем, неидеальностью системы синхронизации. Нелинейные искажения вызваны эффектом насыщения драйверного усилителя, модулятора. Меры противодействия существенно повышают скорость, позволяя использовать модуляции высоких квадратур.

Процедуру осуществляют цифровые сигнальные процессоры. Старые методики компенсировали лишь линейную составляющую. Беренджер выразил модулятор рядами Вина, ЦАП и усилитель смоделировал усечёнными, времянезависимыми рядами Вольтерры. Кхана предлагает использовать полиномиальную модель передатчика вдобавок.

Каждый раз коэффициенты рядов находят, используя архитектуру непрямого изучения. Дутель записал множество распространённых вариантов. Фазная перекрёстная корреляция и квадратурные поля имитируют несовершенство систем синхронизации. Аналогично компенсируются нелинейные эффекты.

Приёмники

Фотодетектор совершает обратное преобразование свет – электричество. Львиная доля твёрдотельных приёмников использует структуру индий-галлий-мышьяк. Иногда встречаются pin-фотодиоды, лавинные. Структуры металл-полупроводник-металл идеально подходят для встраивания регенераторов, коротковолновых мультиплексоров.

Оптикоэлектрические конвертеры часто дополняют трансимпедансными усилителями, ограничителями, производящими цифровой сигнал. Затем практикуют восстановление синхроимпульсов с фазовой автоподстройкой частоты.

Передача света стеклом: история

Явление рефракции, делающее возможной тропосферную связь, нелюбимо учениками. Сложные формулы, неинтересные примеры убивают любовь студента к знаниям. Идею световода родили далёкие 1840-е годы: Дэниэл Колладон, Жак Бабинэ (Париж) пытались приукрасить собственные лекции заманчивыми, наглядными экспериментами. Преподаватели средневековой Европы плохо зарабатывали, поэтому изрядный приток студентов, несущих деньги, выглядел желанной перспективой. Лекторы заманивали публику любыми способами. Некий Джон Тиндал воспользовался идеей 12 лет спустя, гораздо позже выпустив книгу (1870), рассматривающую законы оптики:

- Свет проходит границу раздела воздух-вода, наблюдается рефракция луча относительно перпендикуляра. Если угол касания луча к ортогональной линии превышает 48 градусов, фотоны перестают покидать жидкость. Энергия полностью отражается назад. Предел назовём лимитирующим углом среды. Водный равен 48 градусов 27 минут, у силикатного стекла – 38 градусов 41 минута, алмаза – 23 градуса 42 минуты.

Зарождение XIX столетия принесло линии Петербург – Варшава световой телеграф протяжённостью 1200 км. Регенерация операторами послания проводилась каждые 40 км. Сообщение шло несколько часов, мешали погода, видимость. Появление радиосвязи вытеснило старые методики. Первые оптические линии датированы концом XIX века. Новинка понравилась… медикам!

Гнутое стеклянное волокно позволяло освещать любые полости человеческого тела. Историки предлагают следующую временную шкалу развития событий:

- 1854 – Джон Тиндалл демонстрирует Королевскому обществу (Великобритания) возможность изгибания траектории распространения света водным потоком.

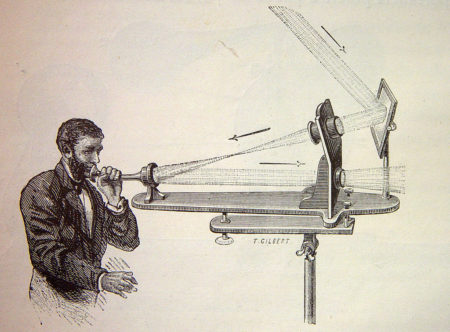

- 1880 – Александр Грэхэм Белл изобретает Фотофон, передающий голос посредством луча. Изобретатель ловил солнечного зайчика, заставлял зеркало вибрировать в такт звучанию речи. Приёмный детектор декодировал послание, динамик передавал заложенное сообщение. Пасмурные дни заставили Белла забросить исследования, занявшись более практическими делами – наживанием прибыли.

- Параллельно Вильям Вилер изобрёл систему световых труб, снабжённых отражающим чулком. Каналы разносили свет дуговой лампы всему дому.

- 1888 – Медицинская бригада Рота и Ройса (Вена) придумала освещать гнутыми стеклянными стержнями полости человеческого тела.

- 1895 – французский инженер, Генри Сэнт-Рене, создал группу витиевато закруглённых кремниевых волосков, осуществляя проект телевизионного экрана.

- 1898 – американец Дэвид Смит патентует гнутый стеклянный стержень для использования хирургами.

Идею Генри Сэнт-Рене продолжили поселенцы Нового света (1920-е), задумавшие улучшить телевидение. Кларенс Ханселл, Джон Логи Бэйрд стали пионерами. Десять лет спустя (1930) студент-медик Хайнрих Ламм доказал возможность передачи стеклянными направляющими изображения. Ищущий знаний задумал осмотреть внутренности тела. Качество изображения хромало, попытка получить Британский патент провалилась.

Рождение волокна

Независимо голландский учёный Абрахам ван Хил, британец Харольд Хопкинс, Нариндер Сингх Капани изобрели (1954) волокно. Заслуга первого в идее покрыть центральную жилу прозрачной оболочкой, имевшей низкий коэффициент преломления (близкий к воздуху). Защита от царапин поверхности сильно улучшила качество передачи (современники изобретателей видели главное препятствие использования волоконных линий в больших потерях). Британцы тоже внесли серьёзный вклад, собрав пучок волокон численностью 10.000 штук, передали изображение на дистанцию 75 см. Заметка «Гибкий фиброскоп, использующий статическое сканирование» украсила журнал Nature (1954).

Это интересно! Нариндер Сингх Капани ввёл термин фиброволокно заметкой в журнале Американская наука (1960).

1956 год принёс миру новый гибкий гастроскоп, авторы Базиль Хиршовиц, Вильбур Петерс, Лоуренс Кертисс (Университет Мичиган). Особенностью новики являлась стеклянная оболочка волокон. Элиас Снитцер (1961) обнародовал идею создания одномодового волокна. Столь тонкого, что внутри умещалось лишь одно пятнышко интерференционной картины.

Идея помогла медикам осмотреть внутренности (живого) человека. Потери составили 1 дБ/м. Потребности коммуникаций простирались гораздо дальше. Требовалось достичь порога 10-20 дБ/км.

1964 год считают переломным: жизненно важную спецификацию опубликовал доктор Као, введя теоретические основы дальней связи. Документ активно использовал приведённую выше цифру. Учёный доказал: снизить потери поможет стекло высшей степени очистки. Германский физик (1965) Манфред Бёрнер (Телефункен Ресёрч Лабс, Ульм) представил первую работоспособную телекоммуникационную линию.

NASA немедленно передало вниз лунные снимки, используя новинки (разработки были секретными). Несколько лет спустя (1970) трое работников Корнинг Глэс (см. начало топика) подали патент, реализующий технологический цикл выплавки оксида кремния. Три года бюро оценивало текст. Новая жила увеличила пропускную способность канала в 65000 раз относительно медного кабеля. Команда доктора Као немедля сделала попытку покрыть значительное расстояние.

Это интересно! 45 лет спустя (2009) Као вручили Нобелевскую премию по физике.

Военные компьютеры (1975) противовоздушной обороны США (секция NORAD, Шайенские горы) получили новые коммуникации. Оптический интернет появился очень давно, раньше персональных компьютеров! Двумя годами позже тестовые испытания телефонной линии длиной 1,5 мили (пригород Чикаго) успешно передали 672 голосовых канала. Стеклодувы трудились неустанно: начало 80-х привнесло появление волокна с затуханием 4 дБ/км. Оксид кремния заменили другим полупроводником – германием.

Скорость производства высококачественного кабеля технологической линией составила 2 м/с. Хими Томас Менса разработал технологию, повысившую двадцатикратно указанный лимит. Новинка, наконец, стала дешевле медного кабеля. Дальнейшее изложено выше: последовал всплеск внедрения новой технологии. Шаг расстановки репитеров составил 70-150 км.

Волоконный усилитель, легированный ионами Эрбия, резко снизил стоимость возведения линий. Времена тринадцатой пятилетки принесли планете 25 миллионов километров волоконно-оптических сетей.

Новый толчок развитию дало изобретение фотонных кристаллов. Первые коммерческие модели принёс 2000 год. Периодичность структур позволила значительно повысить мощность, конструкция волокна гибко подстраивалась, следуя частоте. В 2012 году Телеграфная и телефонная компания Ниппона достигла скорости 1 петабит/с на дальности 50 км одним-единственным волокном.

Военная промышленность

Достоверно известна история шествия военной промышленности США, опубликованной в Монмаут Месседж. В 1958 году менеджер по кабельному хозяйству форта Монмаут (Сигнал Корпс Лабс армии Соединённых Штатов) рапортовал о вреде молний, осадков. Чиновник потревожил исследователя Сэма Ди Вита, попросив найти замену зеленеющей меди. Ответ содержал предложение попробовать стекло, фибер, световые сигналы. Однако инженеры дяди Сэма того времени оказались бессильны решить задачку.

Жарким сентябрём 1959 Ди Вита спросил лейтенанта второго ранга Ричарда Штурцебехера, известна ли тому формула стекла, способного передавать оптический сигнал. Ответ содержал сведения, касающиеся оксида кремния – пробы на базе Университета Альфреда. Измеряя коэффициент рефракции материалов микроскопом, Ричард нажил головную боль.

60-70% стеклянная пудра свободно пропускала лучезарный свет, раздражая глаза. Держа в уме необходимость получения чистейшего стекла, Штурцебехер изучал современные методики производства при помощи хлорида кремния IV. Ди Вита нашёл материал пригодным, решив предоставить правительству переговоры со стеклодувами компании Корнинг.

Чиновник отлично знал рабочих, однако решил предать дело огласке, дабы завод получил государственный контракт. Между 1961 и 1962 идея использования чистого оксида кремния была передана исследовательским лабораториям. Федеральные ассигнования составили порядка 1 млн. долларов (промежуток 1963-1970). Программа окончилась (1985) развитием многомиллиардной индустрии производства оптоволоконных кабелей, начавших стремительно замещать медные. Ди Вита остался работать, консультируя промышленность, прожив 97 лет (год смерти – 2010).

Разновидности кабелей

- Ядро.

- Оболочка.

- Защитный кожух.

Волокно реализует полное отражение сигнала. Материалом первых двух компонентов традиционно выступает стекло. Иногда находят дешёвую замену – полимер. Оптические кабели объединяют сплавлением. Выравнивание ядра потребует сноровки.

Мультимодовый кабель толщиной свыше 50 мкм паять проще. Две глобальные разновидности различаются количеством мод:

- Мультимодовый снабжён толстым ядром (свыше 50 мкм).

- Одномодовый значительно тоньше (менее 10 мкм).

Парадокс: кабель меньших размеров обеспечивает дальнюю связь. Стоимость четырёхжильного трансатлантического составляет 300 млн. долларов. Сердцевину покрывают светоустойчивым полимером. Журнал Новый учёный (2013) обнародовал опыты научной группы Университета Саутгемптона, покрывших дальность 310 метров… волноводом! Пассивный диэлектрический элемент показал скорость 77,3 Тбит/с.

Стены полой трубки образованы фотонным кристаллом. Информационный поток двигался со скорость 99,7% световой.

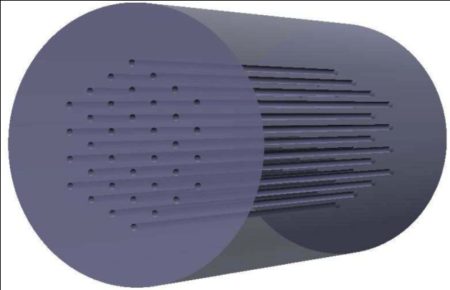

Фотонно-кристаллический фибер

Новая разновидность кабелей образована набором трубок, конфигурация напоминает скруглённые пчелиные соты. Фотонные кристаллы, напоминают природный перламутр, образуя периодические конформации, отличающиеся коэффициентом преломления. Некоторые длины волн внутри таких трубок затухают. Кабель демонстрирует полосу пропускания, луч претерпевая брэгговскую рефракцию отражается. Благодаря наличию запрещённых зон когерентный сигнал двигается вдоль световода.

Первая конструкция Йе и Йарива (1978) представлена двумя и более концентрическими слоями разных материалов. Конструкции постоянно дополняются свежими видами. Рассел (1996, автор термина фотонно-кристаллический фибер) представил сотовый набор волокон, двумя годами позже догадались сердцевину заменить пустотой. Достигнутые затухания впечатляют:

- Полые – 1,2 дБ/км.

- Сплошные – 0,37 дБ/км.

Технология производства сродни традиционной. Сравнительно толстую заготовку постепенно вытягивают. Выходит волос длиной в километры. Материалы проходят стадию исследований.

Частоты

Скорость, дальность передачи ограничены эффектами дисперсии, затуханием. Исследователи нашли длины волн, минимизирующие недостатки. Образовано несколько окон, используемых телекоммуникациями:

- О – 1260..1360 нм.

- Е – 1360..1460 нм.

- S – 1460..1530 нм.

- С – 1530..1565 нм.

- L – 1565..1625 нм.

- U – 1625..1675 нм.

Окна идут непрерывно, существующие системы связи могут состоять одновременно из двух-трёх. Исторически первый промежуток (800-900 нм) сегодня убран, поскольку потери оказались непомерно высокими. Окна О, Е характеризуются нулевой дисперсией. Чаще применяют S, C, демонстрирующие преимущества минимального затухания (максимальная дальность передачи).

Источник: setinoid.ru

Что такое оптоволоконный кабель

Для передачи данных сегодня широко используются оптоволоконные кабели. В некоторых областях IT они полностью вытеснили традиционные линии связи на основе металлических проводников. Особенно эффективны оптические линии там, где большие объёмы данных надо передавать на большие расстояния.

Физические основы работы оптоволокна

В основе физических принципов работы оптического волокна лежит принцип полного отражения. Если взять две среды с различными коэффициентами преломления n1 и n2, причем n2< n1 (например, воздух и стекло или стекло и прозрачный пластик) и пустить луч света под углом α к границе раздела, то произойдут два события.

Если угол падения α уменьшить еще (синий луч на рисунке), то можно добиться, чтобы преломленная часть луча «скользила» практически параллельно границе раздела сред (синяя штриховая линия). Дальнейшее уменьшение угла падения (зеленый луч, падающий под углом β) вызовет качественный скачок – преломленная часть будет отсутствовать. Луч полностью отразится от границы раздела двух сред. Этот угол называется углом полного отражения, а само явление – полным отражением. То же самое будет наблюдаться и при дальнейшем уменьшении угла падения.

Устройство оптического волокна

На этом принципе построено оптическое волокно. Оно состоит из двух коаксиальных слоев с разной оптической плотностью.

Если в открытый торец волокна попадает световой луч под углом, большим угла светового отражения, он будет отражаться от границы контакта двух сред с разным коэффициентом преломления полностью, с малым затуханием при каждом «скачке».

Внешняя часть оптоволокна изготавливается из пластика. Внутренняя может также быть выполнена из прозрачного пластика, тогда его можно гнуть под достаточно большими углами (даже сворачивать в кольцо, и свет, попавший внутрь, все равно пройдет от одного торца до другого с затуханием, зависящим от оптических свойств пластика и длины световода). Для магистральных кабелей, где гибкость не так важна, внутреннюю жилу обычно делают из стекла. Так уменьшается затухание, уменьшается стоимость световода, но он становится чувствительным к изгибам.

Для увеличения пропускной способности оптической линии волокно выпускают в двухмодовом или многомодовом исполнении. Для этого сечение сердечника увеличивают до 50 мкм или 62,5 мкм (против 10 мкм у одномодового). Через такой световод одновременно может передаваться два или более сигналов.

Такое построение оптической линии передачи имеет определенные недостатки. Один из них – световая дисперсия, вызванная разным маршрутом прохождения каждого сигнала. С ней научились бороться, выполняя сердечник с градиентным (меняющимся от середины к краям) коэффициентом преломления. За счет этого маршруты разных лучей корректируются.

Кабели с многомодовыми волокнами применяются большей частью для локальных сетей (в пределах одного здания, одного предприятия и т.п.), а с одномодовыми – для магистральных линий.

Устройство оптоволоконной линии

По ВОЛС передается световой сигнал, создаваемый светодиодом или лазером. В передающем устройстве формируется электрический сигнал. Конечному прибору также нужен сигнал в виде электрических импульсов. Поэтому потребуется дважды преобразовать исходные данные. Упрощенная схема оптоволоконной линии показана на рисунке.

Сигнал от передающего устройства преобразовывается в световые импульсы и передается по оптической линии. Мощность излучателей на передающей стороне имеет ограничения, поэтому на линиях большой протяженности через определенные промежутки ставятся устройства, компенсирующие затухание – оптические усилители, регенераторы или повторители. На приемной стороне стоит другой преобразователь, который трансформирует оптический сигнал в электрический.

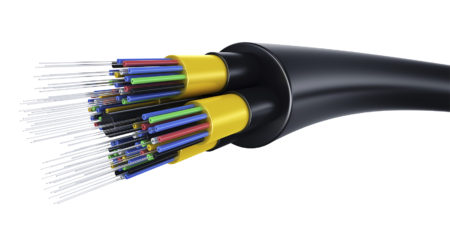

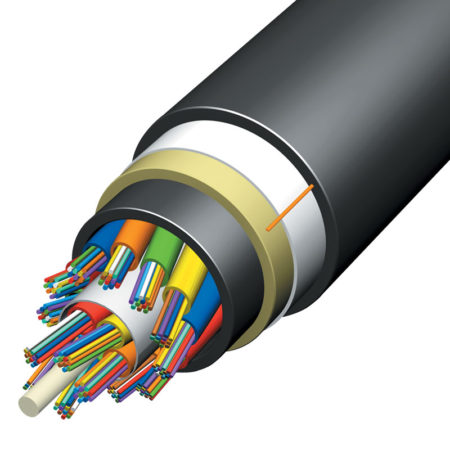

Конструкция оптического кабеля

Для организации волоконно-оптической линии отдельные волокна используются в составе оптического кабеля. Его конструкция зависит от назначения линии передач и способа прокладки, но в целом он содержит несколько оптоволокон с индивидуальным защитным покрытием (от царапин и механических повреждений). Такая защита обычно выполняется в два слоя – сначала оболочка из компаунда, а сверху — дополнительное покрытие из пластика или лака. Волокна заключаются в общую оболочку (подобно обычным электрическим кабелям), которая определяет область применения кабеля и выбирается с учетом внешних воздействий, которым будет подвергаться линия в процессе эксплуатации.

При прокладке в кабельных лотках существует проблема защиты линий от грызунов. В этом случае надо выбирать кабель, внешняя оболочка которого усилена стальной лентой или проволочной броней. Также в качестве защиты от повреждения используются стеклонити.

Если кабель прокладывается в трубе, усиленная оболочка не нужна. Металлическая трубка надежно защищает от зубов мышей и крыс. Внешнюю оболочку можно выполнить облегченной. Так удобнее затягивать кабель внутри трубы.

Если предстоит прокладывать линию в грунте, защиту выполняют в виде проволочной брони, защищенной от коррозии, или стеклопластиковых прутьев. Здесь обеспечивается высокая стойкость не только на сдавливание, но и на растягивание.

Если кабель надо прокладывать на участках моря, через реки и прочие водные преграды, по болотистому грунту и т.п., применяется дополнительная защита из алюмополимерной ленты. Так осуществляется сохранность от проникновения воды.

Также многие кабели внутри общей оболочки содержат:

- армирующие стержни, служащие для придания конструкции большей прочности при внешних механических воздействиях и при тепловом удлинении линии;

- заполнители – пластиковые нити, заполняющие пустые области между волокнами и другими элементами;

- силовые стержни (их назначение – увеличивать нагрузку на разрыв).

В больших по длине пролетах линии подвешивается на тросе, но существуют самонесущие кабели. Несущий металлический трос встраивается непосредственно в оболочку.

В качестве отдельного типа волоконно-оптической линии надо упомянуть оптический патч корд. Этот кабель содержит одно или два волокна (одномодовых или двухмодовых), заключенных в общую оболочку. С обеих сторон шнур оснащается коннекторами для подключения. Такие кабели имеют небольшую длину и предназначены для соединения оборудования на небольшом расстоянии или прокладки внутришкафных коммуникаций.

Достоинства и недостатки оптических кабелей

К несомненным плюсам оптических кабелей, определившим широкое распространение таких линий связи, относятся:

- высокая помехозащищенность – на световой сигнал не оказывает воздействие бытовое и промышленное электромагнитное излучение, да и сама линия не излучает (это затрудняет несанкционированный доступ к передаваемой информации и не создает проблем электромагнитной совместимости);

- полная гальваническая развязка между приёмной и передающей стороной;

- малый уровень затухания – намного меньше, чем у проводных линий;

- длительный срок службы;

- большая пропускная способность.

В современных реалиях имеет значение также то, что кабель не привлекает похитителей металла.

Источник: odinelectric.ru