Тем из нас, кому доводилось заниматься поиском с металлодетектором в местах, где когда то были проложены дороги, хорошо известно, дело это не простое, отнимающее много сил и времени. Мне самому пришлось отмотать не один десяток километров, не смотря на наличие старых карт и современных средств навигации, в надежде как то научиться определять, где находится концентрация находок, не истаптывая эти самые десятки километров. Я не о постоялых дворах, поклонных крестах, переправах, речь о менее явных признаках. Лично для меня вывод получился однозначный – только ножками! И если значительные, крупные дороги, скажем века 19-го, ещё можно вычислить с необходимой точностью, то с более старыми дело куда сложнее.

Хорошо когда получается найти перекрёсток или возможные водопои, в ином случае остаётся включать собственную фантазию, осматривая места предположительно удобные для привалов и т.п. Так же, если удаётся определить, где точно проходила дорога, считаю необходимым поискать на расстоянии, хотя бы в несколько метров от самой дороги, причём вдоль обеих её сторон. Понимаю, сколько времени и сил это отнимет, но результат даёт.

В центрі Москви бунт: співають гімн України! | Кораблі НАТО зайшли в Чорне море | PTV.UA

Но моя статья собственно не о способах поиска вдоль старых дорог. Дело в том, что занимаясь своими исследованиями, я заинтересовался самой историей Русской дороги.

Надеюсь, некоторая собранная информация будет интересна и читателям нашего сайта.

Вообще-то принято считать императора Петра 1 основателем дорожного дела на Руси и действительно, его заслуги в этом огромны. Только и до Петра дорожное строительство, конечно же существовало, но по порядку.

Издревле, на Руси, для передвижения использовались реки. Особенно зимой такая дорога была удобна и безопасна. Весной и осенью передвижения были мало где возможны, да и летом далеко не везде разбегаешься, через топи да чащобы.

Например, когда в 1014 году князь Владимир Святославович готовился к походу на Новгород, то приказал «теребить путь и мостить мосты». Мосты в то время, это и были гати на болотах и т.п. По непроходимой грязи стелили ветки, клали брёвна. Даже в Русской правде указывалась такая мостовая пошлина. Вот откуда русское слово «мостовая».

Северную же Русь, сторону Московскую, например, называли Глухим Лесом, где путь и вовсе не найдёшь. В истории хорошо известен курьёзный случай, когда две рати, Московская и Владимирская идя на бой, друг с другом, попросту разминулись и потерялись. В итоге сечи не произошло.

Однако ближе к окончанию татаро-монгольского ига дело заметно продвинулось. Крупные центры Руси были связаны дорогами, находящимися под княжеским надзором. Хотя нельзя не признать, в общем, дорожное дело обстояло не лучшим образом. А уже великий князь Московский Иван 3 создал Ямской приказ, это было почтовое сообщение, организованное на серьёзном, государственном уровне.

В правление Ивана 3 даже иностранные дипломаты отмечали высокую организацию гоньбы. А уж мы все знаем, как «любили» западные дипломаты хвалить Русь и признавать за нашими предками умение делать, что-либо не хуже, а то и значительно лучше, чем на западе.

История Развития Русской ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ | С 1788 -1901 часть 1

Нам конечно особенно интересны ямы – почтовые станции и посёлки ямщиков того времени. Вычислить такое место, огромная удача для любого поисковика.

Царь Иван Грозный, значительно увеличив территорию страны, ещё сильнее развил систему почтовой гоньбы и дорог соответственно.

После Смуты, к сожалению, с дорогами стало значительно хуже.

Пришло время Петра 1. Трудно перечислить все новшества привнесённые императором. Вот лишь некоторые. Вводится должность земских комиссаров, отвечавших за состояние дорог, обязательное обременение крестьян участвовать в весенней и осенней починке дорог, появление первых верстовых столбов. Что интересно, при установке столбов, между соседними сажались молодые деревья.

При Александре1 дороги были разделены на разряды: главных сообщений (государственные); больших сообщений; губернские обыкновенных почтовых сообщений; уездных почтовых и торговых сообщений; сельские и полевые. Для покрытия затрат на их постройку ввели дорожный сбор с каждой ревизской души плюс налог с купцов.

В 1847 году был даже утверждён поперечный профиль для государственных шоссе, предусматривавший на глинистых грунтах песчаный слой толщиной в 10 дюймов; в этом дорожном нововведении Россия была первой в мире.

С 1840 по 1860 года было построено множество дорог, потом строительство заметно пошло на убыль, а с 1867 года почти совсем прекратилось.

Историей дорожного дела в советский период, разумеется, даже не интересовался. Тема уж очень объёмна. Таким образом, я в очень сжатой и общей форме изложил историю строительства дорог в России.

На самом деле, по этому вопросу существует огромное количество вполне доступных материалов. Тема будет чрезвычайно полезна и увлекательна людям не равнодушным к своей истории.

Изучая историю дорог на Руси, мне повезло познакомиться с интереснейшим человеком, который не один десяток лет увлекается путешествиями. Но не совсем обычными путешествиями. Он находит старинные дороги и проходит по ним, не зависимо от того леса там сейчас дремучие или болота. Так же разыскивает давно не существующие деревни и прочие населённые, когда то пункты, так же и храмы.

Но, не копает, только фотографирует. Надеюсь, этот увлечённый и знающий человек не откажется дать интервью для посетителей нашего сайта.

Источник: www.mdregion.ru

История строительства дорог в России

Путь, который прошла технология дорожного строительства в нашей стране, заметно отличался от западного. Одна из ключевых причин заключается в недостатке легкодоступных каменных материалов. Естественным следствием этого стало широкое использование древесных материалов, которые господствовали в деле строительства дорог вплоть до XVIII в. – до этого времени строительство дорог сводилось главным образом к осушению дорожной полосы и ее укреплению с помощью древесных материалов. Тем не менее, даже при таком примитивном подходе дорожная сеть была весьма разветвленной, а ее общая протяженность превышала 15 000 км.

Началом настоящего дорожного строительства можно считать 1722 г. – в этом году был издан указ Сената о постройке дороги между Петербургом и Москвой. Дорога была задумана и изначально строилась как грунтовая, но эта примитивная технология оказалась совершенно неприменима в условиях сурового климата и болотистой почвы северо-запада России.

В результате новая дорога на отдельных участках была вымощена камнем, и такой подход был признан вполне перспективным. Так и был взят курс на постройку каменных дорожных одежд на магистральных дорогах. Основным типом дорожного покрытия со временем становится щебень, причем изначальная технология не предусматривала целенаправленного уплотнения дорожного покрытия с помощью катка. Только в 40-х годах XIX века уплотнение стало обязательным этапом строительства дорог.

С 1786 г. для дорог с проезжей частью была утверждена обязательная двухслойная конструкция дорожной одежды капитана Баранова: нижний слой состоял из крупного щебня, верхний – из прочного каменного материала, который уплотнялся и выравнивался с помощью катков. Следует отметить, что тогда же в эксплуатацию была введена технология использования нескольких катков с возрастающей массой – в Европе эта технология была введена в практику значительно позже, в 1830 г.

Во второй половине XIX века объем дорожного строительства в России значительно сократился. До 1861 г. за год строилось около 230 км дорог в год, в то время как в последующие 20 лет объем строительства упал почти в 10 раз. Только после 1890 г., в связи с развертыванием строительства стратегических дорог в западных губерниях, объемы строительства вновь возросли, превысив даже прежние показатели – до 300-350 км в год.

После революции и вплоть до 30-х годов XX века российские технологии строительства дорог заметно отстали от западных. Это было связано не только с общественно-политическими переменами в стране: по-прежнему сложным оставалось получение каменных материалов в достаточном количестве; накладывали свой отпечаток такие факторы, как суровый климат и разнообразие климатических условий в России. Все эти и обусловило поиск собственного, творческого подхода к строительству дорог.

Так, одним из самых существенных отличий в технологиях того периода стал отказ от непременного соблюдения однородности щебня по составу, крупности и прочности; возникает идея использования щебня слабых, но дешевых местных пород для нижнего слоя дорожной одежды. Впоследствии произошло уменьшение толщины щебеночного слоя – от 25 до 15 см, поскольку на практике было установлено, что уплотнение щебеночного слоя распространяется на глубину примерно 10 см, а ниже щебень остается в слабо уплотненном состоянии.

Только в конце XX века в российском дорожном строительстве стали применять геосинтетические материалы, причем в весьма ограниченном объеме. Одним из первых геосинтетических материалов, примененных в строительстве дорог, был нетканый геотекстиль («Дорнит»), игравший роль разделительного слоя и фильтрующей прослойки. Со временем применение геосинтетиков становится все более распространенным. На первых порах развитие технологий и применение геосинтетических материалов целиком зависело от производителей, позднее вопросами изучения их свойств и применения стали заниматься специализированные организации.

Источник: sdmachinery.ru

Дорожная карта длиной в тысячелетие

Известно, что русская государственность возникла именно на речных путях — прежде всего «Из варяг в греки», от древнего Новгорода до древнего Киева. Но обычно забывают о том, что реки оставались главными «дорогами» России на протяжении всей последующей тысячи лет, вплоть до начала массового железнодорожного строительства.

Дорожное наследие Чингисхана

Первыми, кто переместил по Руси заметное количество людей и груза вне речных «дорог», были монголы во время своего нашествия. По наследству от монголов Московской Руси достались и транспортные технологии — система «ямов», «ямская гоньба». «Ям» — это искаженное московитами монгольское «дорога», «путь». Именно эта продуманная сеть постов с подготовленными сменными лошадьми и позволила связать в единое государство обширное малонаселенное пространство Восточной Европы.

Ямской приказ — дальний предок Министерства путей сообщения и федеральной почтовой службы — впервые упоминается в 1516 году. Известно, что при Великом князе Иване III было учреждено более полутора тысяч новых «ямов». В XVII веке, сразу после окончания Смуты, долгие годы Ямской приказ возглавлял спаситель Москвы князь Дмитрий Пожарский.

Но сухопутные дороги Московии выполняли в основном лишь административные и почтовые функции — перемещали людей и информацию. Здесь они были на высоте: по воспоминаниям посла Священной Римской империи Сигизмунда Герберштейна, его гонец преодолел расстояние в 600 верст от Новгорода до Москвы всего за 72 часа.

Однако ситуация с перемещением грузов была совсем иной. До начала XIX века в России не было ни одной версты дороги с твердым покрытием. То есть два сезона из четырех — весной и осенью — дороги отсутствовали просто как таковые. Груженая телега могла перемещаться там только героическими усилиями и с черепашьей скоростью. Дело не только в грязи, но и в подъеме уровня воды.

Большинство дорог — в нашем понятии обычных троп — шло от брода к броду.

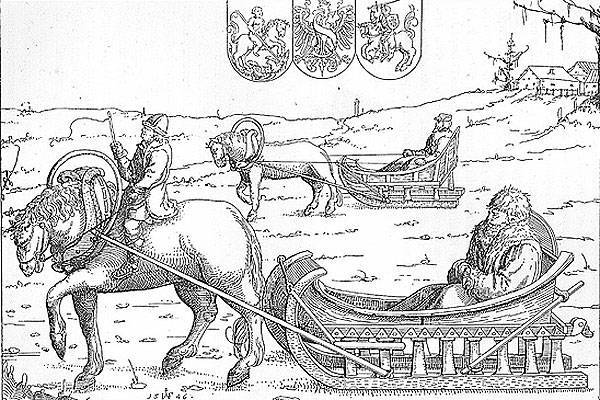

Ситуацию спасала длинная русская зима, когда сама природа создавала удобный снежный путь-«зимник» и надежные ледовые «переправы» по замерзшим рекам. Поэтому сухопутное перемещение грузов в России до железных дорог было приспособлено к этой смене сезонов. Каждую осень в городах шло накопление товаров и грузов, которые после установления снежного покрова перемещались по стране большими обозами из десятков, а порой и сотен саней. Зимние морозы способствовали и естественному хранению скоропортящихся продуктов — в любой другой сезон, при почти полностью отсутствовавших тогда технологиях хранения и консервации, они сгнили бы в долгой дороге.

По дошедшим до нас мемуарам и описаниям европейцев XVI—XVII веков, в зимнюю Москву каждый день прибывало несколько тысяч саней с товарами. Те же дотошные европейцы подсчитали, что перевоз одного и того же груза на санях был минимум в два раза дешевле его же перевозки телегой. Здесь играла роль не только разница в состоянии дорог зимой и летом. Деревянные оси и колеса телег, их смазка и эксплуатация были в то время весьма сложной и недешевой технологией. Куда более простые сани были лишены этих эксплуатационных сложностей.

Тракты кандальные и почтовые

Несколько веков сухопутные дороги играли скромную роль в перемещении грузов, не зря они именовались «почтовыми трактами». Центром и основным узлом этих коммуникаций была столица — Москва.

Не случайно о направлениях главных дорог даже сейчас напоминают названия московских улиц: Тверская (в Тверь), Дмитровская (в Дмитров), Смоленская (в Смоленск), Калужская (в Калугу), Ордынка (в Орду, к татарам) и другие. К середине XVIII века окончательно сложилась система «почтовых трактов», пересекавшихся в Москве. Санкт-Петербургский тракт вел в новую столицу Российской империи.

На Запад вел Литовский тракт — от Москвы через Смоленск в Брест, протяженностью 1064 версты. Киевский тракт в «мать городов русских» насчитывал 1295 верст. Белгородский тракт Москва — Орел — Белгород — Харьков — Елизаветград — Дубоссары длиною в 1382 версты выводил к границам Османской империи.

На Север отправлялись по Архангельскому тракту, на юг вели Воронежский тракт (Москва — Воронеж — Донская область — Моздок) в 1723 версты и Астраханский тракт (Москва — Тамбов — Царицин — Кизляр — Моздок) в 1972 версты. К началу долгой Кавказской войны Моздок являлся основным центром коммуникаций русской армии. Примечательно, что таковым он будет уже и в наше время, в две последние чеченские войны.

С Уралом и Сибирью центральную Россию соединял Сибирский тракт (Москва — Муром — Казань — Пермь — Екатеринбург) длиною 1784 версты.

Дорога на Урале, вероятно, является первой в истории России сознательно спроектированной и построенной.

Речь идет о так называемой Бабиновской дороге от Соликамска до Верхотурья — она соединяла бассейн Волги с бассейном Иртыша. Ее по заданию Москвы «спроектировал» Артемий Сафронович Бабинов. Открытый им путь в Зауралье был в несколько раз короче прежнего, по которому в Сибирь шел Ермак. С 1595 года дорогу два года строили сорок присланных Москвой крестьян.

По нашим понятиям это была лишь минимально оборудованная, едва расчищенная в лесу тропа, но по меркам того времени вполне солидная трасса. В документах тех лет Бабинов так и назывался — «вождь сибирской дороги». В 1597 году первыми на себе эту дорогу испытали 50 жителей Углича, обвиненные по делу об убийстве царевича Дмитрия и сосланных за Урал строить Пелымский острог. В русской истории они считаются первыми ссыльными в Сибирь.

Без твердого покрытия

К концу XVIII века протяженность «почтовых трактов» европейской части России составляла 15 тысяч верст. Дорожная сеть становилась гуще к Западу, а вот восточнее меридиана Москва — Тула плотность дорог резко понижалась, местами стремясь к нулю. Фактически на восток от Урала вел лишь один Московско-Сибирский тракт с некоторыми ответвлениями.

Дорогу через всю Сибирь начали строить в 1730 году, после подписания Кяхтинского договора с Китаем — систематическая караванная торговля с самым тогда населенным и богатым государством мира рассматривалась как важнейший источник дохода государственной казны. В общей сложности Сибирский тракт (Москва — Казань — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Томск — Иркутск) строили более века, закончив его оборудование в середине XIX столетия, когда уже пора было задумываться о транссибирском железнодорожном пути.

До начала XIX века в России дорог с твердым всепогодным покрытием не было вообще. Наилучшей дорогой считался столичный тракт между Москвой и Санкт-Петербургом. Его начали строить по распоряжению Петра I в 1712 году и закончили только через 34 года. Эта дорога длиною в 770 верст строилась специально созданной Канцелярией государственных дорог по передовой тогда технологии, но все же каменной ее сделать не решились.

«Столичный тракт» строили так называемым фашинным способом, когда по всей трассе рыли котлован глубиной метр-два и в него укладывали фашины, связки прутьев, пересыпая слои фашин землей. Когда эти слои достигали уровня поверхности земли, то на них поперек дороги укладывался помост из бревен, на который насыпался неглубокий слой песка.

«Фашинник» был несколько удобнее и надежнее обычной тропы. Но и по нему груженая телега шла из старой столицы в новую целых пять недель — и это в сухой сезон, если не было дождей.

В соответствии с законами Российской империи ремонтом дорог и мостов должны были заниматься крестьяне соответствующей местности. И «дорожная повинность», на которую мобилизовывали сельских мужиков со своими инструментами и лошадьми, считалась в народе одной из самых тяжелых и ненавистных.

В малонаселенных регионах дороги строили и ремонтировали силами солдат.

Как писал голландский посланник Деби в апреле 1718 года: «Тверь, Торжок и Вышний Волочек завалены товарами, которые будут перевезены в Петербург Ладожским озером, потому что возчики отказались перевозить их сухим путем по дороговизне конских кормов и дурного состояния дорог. ».

Спустя век, в середине XIX столетия Лессль, профессор политехнической школы Штутгарта, так описывал русские дороги: «Представьте себе, например, в России товарный обоз из 20—30 повозок, с грузом около 9 центнеров, в одну лошадь, следующих одна за другою. В хорошую погоду обоз передвигается без препятствий, но во время продолжительной дождливой погоды колеса повозок погружаются в грунт до осей и весь обоз останавливается на целые дни перед вышедшими из берегов ручьями. ».

Волга впадает в Балтийское море

Значительную часть года утопавшие в грязи русские дороги были жидкими в прямом смысле слова. Но внутренний рынок, пусть и не самый развитый в Европе, и активная внешняя торговля ежегодно требовали массового грузопотока. Обеспечивали его совсем другие дороги — многочисленные реки и озера России. А с эпохи Петра I к ним добавилась и развитая система искусственных каналов.

Основные экспортные товары России с XVIII века — хлеб, пенька, уральское железо, лес — не могли быть массово перевезены через всю страну гужевым транспортом. Здесь требовалась совсем иная грузоподъемность, которую могли дать только морские и речные суда.

Самая распространенная на Волге малая барка с экипажем в несколько человек брала 3 тысячи пудов груза — на дороге этот груз занимал свыше сотни подвод, то есть требовал минимум сотню лошадей и столько же человек. Обычная лодка на Волхове поднимала чуть более 500 пудов груза, легко заменяя двадцать телег.

Масштаб водного транспорта в России наглядно показывает, например, такой факт дошедшей до нас статистики: зимой 1810 года из-за ранних морозов на Волге, Каме и Оке вмерзло в лед далеко от своих портов («зазимовало», как тогда говорили) 4288 судов. По грузоподъемности это количество было эквивалентно четверти миллиона телег. То есть речной транспорт на всех водных путях России заменял минимум миллион конных повозок.

Уже в XVIII веке основой российской экономики стало производство чугуна и железа. Центром металлургии был Урал, поставлявший свою продукцию и на экспорт. Массовая перевозка металла могла быть обеспечена исключительно водным транспортом. Баржа, груженная уральским железом, выходила в плаванье в апреле и к осени добиралась до Санкт-Петербурга, за одну навигацию.

Путь начинался в притоках Камы на западных склонах Урала. Далее вниз по течению, от Перми до впадения Камы в Волгу, здесь начинался уже самый тяжелый отрезок пути — вверх до Рыбинска. Движение речных судов против течения обеспечивалось бурлаками. Грузовое судно от Симбирска до Рыбинска они тащили полтора-два месяца.

От Рыбинска начиналась Мариинская водная система, при помощи малых рек и искусственных каналов она через Белое, Ладожское и Онежское озера соединяла бассейн Волги с Петербургом. С начала XVIII века и до конца XIX столетия Петербург был не только административной столицей, но и крупнейшим экономическим центром страны — крупнейшим портом России, через который шел основной поток импорта и экспорта. Поэтому город на Неве с бассейном Волги соединяли целых три «водных системы», задуманных еще Петром I.

Именно он начал формировать и новую транспортную систему страны.

Петр I первый продумал и начал строить систему каналов, связывающих воедино все большие реки европейской России: это важнейшая и ныне совершенно забытая часть его реформ,

до которых страна оставалась малосвязанным между собой конгломератом разрозненных феодальных регионов.

Уже в 1709 году заработала Вышневолоцкая водная система, когда каналами и шлюзами связали реку Тверца, приток верхней Волги, с рекой Цной, по которой уже идет непрерывный водный путь через озеро Ильмень и Волхов к Ладожскому озеру и Неве. Так впервые появилась единая транспортная система от Урала и Персии до стран Западной Европы.

Двумя годами ранее, в 1707 году, построили Ивановский канал, соединивший верховья реки Оки через ее приток Упу с рекой Дон — фактически впервые был объединен огромный речной бассейн Волги с бассейном Дона, способный связать в единую систему торговлю и грузопоток от Каспия до Урала с регионами Черного и Средиземного морей.

Ивановский канал десять лет строили 35 тысяч согнанных крестьян под руководством немецкого полковника Брекеля и английского инженера Пери. С началом Северной войны к крепостным строителям присоединились и пленные шведы. Но британский инженер ошибся в расчетах: исследования и замеры были проведены в год экстремально высокого уровня грунтовых вод. Поэтому Ивановский канал, несмотря на 33 шлюза, изначально испытывал проблемы с заполнением водой. Уже в XX веке Андрей Платонов напишет об этой драме производственный роман эпохи Петра I — «Епифанские шлюзы».

Канал, соединявший бассейны Волги и Дона, несмотря не все петровские амбиции, так и не стал оживленной экономической трассой — не только из-за технических просчетов, но прежде всего потому, что до завоевания бассейна Черного моря России оставался еще целый век.

Успешнее сложилась техническая и экономическая судьба каналов, соединявших Волгу с Петербургом. Вышневолоцкую систему каналов, построенную в военных целях спешно за 6 лет шестью тысячами крестьян и голландскими инженерами, уже в конце царствования Петра I усовершенствовал и довел до ума новгородский купец Михаил Сердюков, оказавшийся талантливым гидротехником-самоучкой. Правда, при рождении этого человека звали Бороно Силенген, был он монголом, которого подростком захватили в плен русские казаки во время одной из стычек на границе с Китайской империей.

Бывший монгол, ставший русским Михаилом, изучив практику голландцев, усовершенствовав шлюзы и другие сооружения канала, поднял его пропускную способность в два раза, надежно связав новорожденный Петербург с центральной Россией. Петр I на радостях передал канал Сердюкову в наследственную концессию, и с тех пор его семья почти полвека получала 5 копеек с сажени длины каждого судна, проходившего по каналам Вышневолоцкой водной системы.

Бурлаки против Наполеона

Весь XVIII век в России шел неспешный технический прогресс речных судов: если в середине века типичная речная барка на Волге принимала в среднем 80 тонн грузов, то в начале XIX столетия барка аналогичных размеров брала уже 115 тонн. Если в середине XVIII века в Петербург по Вышневолоцкой водной системе ежегодно проходило в среднем 3 тысячи судов, то к концу века их число выросло в два раза и, кроме того, добавилось 2—3 тысячи плотов с лесом, шедшим на экспорт.

Идея технического прогресса не была чужда людям из правительственных коллегий Петербурга. Так, в 1757 году на Волге по инициативе из столицы империи появились так называемые машинные суда. Это были не пароходы, а корабли, перемещавшиеся за счет ворота, вращаемого быками. Судна предназначались для перевозки соли из Саратова в Нижний Новгород — каждое поднимало 50 тысяч пудов. Однако эти «машины» функционировали всего 8 лет — бурлаки оказались дешевле быков и примитивных механизмов.

В конце XVIII века провести баржу с хлебом из Рыбинска в Петербург стоило свыше полутора тысяч рублей. Погрузка баржи обходилась в 30—32 рубля, государственная пошлина — 56 рублей, а вот оплата лоцманам, бурлакам, коногонам и водоливам (так именовались технические специалисты, обслуживавшие шлюзы канала) составляла уже 1200—1300 рублей. По сохранившейся статистике 1792 года самым крупным речным коммерсантом оказался московский купец Архип Павлов — в тот год он провел с Волги в Петербург 29 барок с вином и 105 с пермской солью.

К концу XVIII века экономическое развитие России потребовало создания новых водных путей и новых сухопутных дорог. Множество проектов появлялось уже при Екатерине II, стареющая императрица выпускала соответствующие указы, на реализацию которых чиновники постоянно не находили денег. Они нашлись только при Павле I, а грандиозные строительные работы были окончены уже в царствование Александра I.

Так, в 1797—1805 годах построили Березинскую водную систему, соединившую каналами бассейн Днепра с Западным Бугом и Балтикой. По этой водной «дороге» осуществлялся экспорт украинской сельхозпродукции и белорусского леса в Европу через Рижский порт.

В 1810 и 1811 годах, буквально накануне вторжения Наполеона, Россия получила две дополнительных системы каналов — Мариинскую и Тихвинскую, — по которым выросший грузопоток страны шел с Урала на Балтику. Тихвинская система стала самым коротким путем от Волги в Петербург. Она начиналась на месте современного Рыбинского водохранилища, проходила по притокам Волги к Тихвинскому соединительному каналу, который выводил к реке Сясь, впадающей в Ладожское озеро, и реке Неве. Поскольку даже в наше время Ладожское озеро считается непростым для судоходства, то вдоль берега Ладоги, завершая Тихвинскую водную систему, шел обводной канал, построенный еще при Петре I и усовершенствованный уже при Александре I.

Длина всей Тихвинской системы составляла 654 версты, 176 из которых составляли участки, заполнявшиеся водой только при помощи сложной техники шлюзов. Всего работало 62 шлюза, из них два вспомогательных, служивших для сбора воды в специальных резервуарах. Тихвинская система насчитывала 105 грузовых пристаней.

Ежегодно по Тихвинской системе проходило 5—7 тысяч судов и еще несколько тысяч плотов с лесом. Все шлюзы системы обслуживали всего три сотни технических специалистов и служащих. Но проводкой судов по реками и каналам системы занималось 25—30 тысяч рабочих. С учетом грузчиков на пристанях только для одной Тихвинской водной системы требовалось свыше 40 тысяч постоянных работников — огромные по тем временам цифры.

В 1810 году в Петербург речным транспортом со всех концов России было доставлено товаров на сумму 105 703 536 руб. 49 коп.

Для сравнения, примерно такую же сумму составляли ежегодные доходы бюджета Российской империи в начале XIX века накануне наполеоновских войн.

Система водного транспорта России сыграла свою стратегическую роль в победе 1812 года. Москва не была ключевым узлом коммуникаций в России, поэтому это была скорее моральная потеря. Системы волжско-балтийских каналов надежно соединяли Петербург со всей остальной империей даже в разгар наполеоновского нашествия: несмотря на войну и резкое падение объемов перевозок летом 1812 года по Мариинской системе в столицу России пришло грузов на 3,7 миллиона рублей, по Тихвинской — на 6 миллионов.

БАМ русских царей

Только прямые расходы России на войну с Наполеоном составили по тем временам фантастическую сумму — более 700 миллионов рублей. Поэтому начатое в России при Александре I строительство первых дорог с твердым каменным покрытием продвигалось со средней скоростью 40 верст в год. Однако к 1820 году всепогодное шоссе Москва — Петербург заработало и по нему было впервые организовано регулярное движение пассажирских дилижансов. Большая карета на 8 пассажиров, благодаря сменным лошадям и мощенному камнем шоссе, преодолевала расстояние от старой до новой столицы за четверо суток.

Через 20 лет такие шоссе и регулярные дилижансы функционировали уже между Петербургом, Ригой и Варшавой.

Включение в границы России значительной части Польши потребовало от империи строительства нового канала. В 1821 году Пруссия в одностороннем порядке ввела запретительные таможенные пошлины на транзит товаров к Данцигскому порту, заблокировав доступ к морю польским и литовским коммерсантам, ставшим подданными России. Чтобы создать новый транспортный коридор из центра Царства Польского к русским портам в Курляндии, Александр I за год до своей смерти утвердил проект «Августовского канала».

Эта новая водная система, соединившая Вислу и Неман, строились 15 лет. Строительство затормозило польское восстание 1830 года, активным участником которого стал первый руководитель строительных работ полковник Прондзинский, до того служивший в армии Наполеона военным инженером и амнистированный при создании Царства Польского.

Помимо Августовского канала, прошедшего по территории Польши, Белоруссии и Литвы, косвенным результатом наполеоновского вторжения стал еще один канал, прорытый далеко на северо-востоке России. Северо-Екатерининский канал на границе Пермской и Вологодской губерний соединил бассейны Камы и Северной Двины.

Канал задумали еще при Екатерине II, а его ранее неспешное строительство форсировали в период войны с Наполеоном. Северо-Екатерининский канал, даже в случае выхода противника к Нижнему Новгороду, позволял сохранить связь бассейна Волги через Каму с Архангельским портом. В то время это был единственный канал в мире, построенный вручную в глухих таежных лесах. Созданный во многом по чисто «военным» соображениям, он так и не стал экономически выгодным, и был закрыт через 20 лет после окончания строительства, тем самым предвосхитив историю с БАМом спустя полтора столетия.

К середине XIX века система каналов Российской империи достигла пика своего значения для экономики и жизни страны.

Но 800 километров общей протяженности всех русских каналов смотрелись совсем не впечатляюще на фоне их аналогов в Западной Европе. Например, протяженность всех судоходных каналов Британии превышала 4000 километров. Протяженность каналов Франции приближалась к 5000, а Германии свыше 2000 километров. Даже в Китае длина только Императорского канала, по которому снабжался рисом Пекин, превышала протяженность всех каналов России вместе взятых.

Даже после начала массового железнодорожного строительства каналы, благодаря новым технологиям, конкурировали с паровозом и рельсами. Так, благодаря пароходам пропускная способность Тихвинской системы каналов в 1890-х годах по сравнению с 1810 годом возросла в четыре раза, а время следования от Рыбинска до Петербурга сократилось в три раза. Грузоподъемность первых железнодорожных вагонов не превышал 10 тонн, в то время как каналы Тихвинской системы позволяли движение судов грузоподъемностью более 160 тонн.

Фактически в России каналы и речные трассы были отодвинуты на второй план железными дорогами только к началу XX века.

Источник: topwar.ru