Уплотнение городской и промышленной застройки, строительство новых зданий около существующих, особенно в пределах территорий со слабыми грунтами, является сложной проблемой фундаментостроения, поскольку конструкции старых домов в результате строительной деятельности на соседних с ними участках всегда получают повреждения, имеющие иногда аварийные последствия. Только в Санкт-Петербурге (Ленинграде) за последние 20 лет не менее 70 зданий в рассматриваемой ситуации получили опасные повреждения.

Нанесение ущерба существующим домам недопустимо. Поэтому потребовались немалые усилия изыскателей, конструкторов, строителей-технологов, специалистов в области строительных машин, исследователей, чтобы существенно улучшить положение. Однако и в наши дни проблема еще далека от полного разрешения.

«Глубокими» (условно) называют котлованы, которые требуется откапывать глубже подошвы фундаментов соседних зданий.

Рис. 1. Результаты натурных наблюдений за развитием осадки четырех жилых зданий на Тверской ул. в Санкт-Петербурге: строящегося (№ 2) и соседних существующих (№ 1, 3. 4): а — план (пунктир — разобранное двухэтажное здание); б — эпюры осадки наружных стен зданий; в — перемещения деформационных марок, указанных на плане (двойная линия — окончание строительства)

Зачем нужна щель? Примыкание перекрытия и перегородок.

Причины развития дополнительных осадок зданий при возведении возле них зданий и сооружений

При уплотнении городской и промышленной застройки существующие здания получают осадку, которую принято называть «дополнительной» (sad). Эта осадка (в отличие от «собственной» осадки) возникает в результате трех главных причин:

1) строительно-технологических воздействий на грунт основания существующего здании — дополнительная строительно-технологическая осадка (sajl);

2) изменения напряженного состояния основания существующего здания при загружении массива грунта новым зданием -дополнительная осадка уплотнения (sa(A);

3) воздействий технологического оборудования, размещенного в новом здании, на основания соседних зданий — дополнительная эксплуатационная осадка (sJ.

Дополнительная осадка от строительно-технологических воздействий (sm/i) особенно опасна, поскольку всегда неравномерна и может достигать недопустимых величин (рис. 2). Кроме того, технологические воздействия могут вызвать аварию зданий.

Наиболее существенными причинами развития sajl являются:

а) вибрации грунта, фундаментов и наземных конструкций в результате погружения свай и шпунта молотами или вибраторами;

б) откопка строительного котлована глубже подошвы существующих фундаментов;

в) промораживание и оттаивание грунта под фундаментами зданий при зимнем ведении работ в соседнем котловане;

г) плывунное разжижение грунта под фундаментами при открытой откачке воды, поступающей в котлован;

д) отклонение шпунтовых стен котлована, если возле него имеются старые дома.

Рис. 2. Схемы, поясняющие главные причины развития дополнительной технологической осадки:

а — при забивке шпунта и свай; б — при переуглублении котлована; в — при промораживании-оттаивании грунта под фундаментами старых домов глубина сезонного промерзания грунта); г — при открытом водоотливе и выносе частиц фунта из-под старых фундаментов: д — при отклонении шпунтового ограждения в сторону нового котлована (с — глубина котлована)

Осадки sadl и потеря устойчивости грунта основания соседних домов особенно опасны, когда новые сооружения возводятся в глубоких котлованах. Учесть расчетом s от воздействия перечисленных причин невозможно, поэтому следует добиваться того, чтобы sadl не получали опасного развития. Это достигается подбором технологий и механизмов для устройства или погружения свай, откопки грунта и других видов работ в строительных котлованах. Такая задача несравненно сложнее аналогичной, осуществляемой на площадках, свободных от старых зданий и сооружений.

Дополнительная осадка от изменения напряженного состояния основания соседних зданий возникает, поскольку вокруг возводимого здания формируется «осадочная воронка», размеры которой в плане соизмеримы с мощностью сжимаемой зоны основания (до 20…30 м и более). Наибольшие осадки образуются в пределах ближайших 10 м от участка загружения основания новым зданием (рис. 3).

Если в пределах осадочной воронки оказывается здание, то оно получает дополнительную осадку. Из теории следует, что осадка sadiзаведомо неравномерна. Чувствительность старого здания к развитию sads различна и зависит от многих причин, учесть которые достаточно сложно.

Современные численные методы расчета оснований по деформации, базирующиеся на теории упругости, позволяют производить расчет осадки основания проектируемого здания и дополнительной осадки примыкающих к нему зданий. Расчет дополнительной осадки уплотнения sads, в принципе, достаточно достоверен, поэтому является важным этапом разработки подобных проектов.

Дополнительные осадки от производственно-технологических воздействий при функционировании оборудования, размещаемого в новых зданиях (сооружениях), могут вызывать дополнительную осадку sade фундаментов соседних зданий, дорог и коммуникаций. Наиболее опасны вибрационные воздействия на грунт при работе массивных молотов, прессов, мощных компрессоров и других механизмов, генерирующих колебания низких частот, соизмеримых с частотами собственных колебаний строительных конструкций. В таких случаях требуется применять средства виброзащиты. Опасны также агрессивные стоки химических производств из-за влияния на грунт и фундаменты соседних зданий.

Проектирование фундаментов вблизи существующих зданий

Специфика проектов фундаментов, расположенных возле существующих зданий и сооружений, состоит в том, что они должны обеспечить нормальную работу конструкций нового здания и не приводить к развитию деформаций основания соседних. Разработка таких проектов, их реализация в производстве достаточно сложны и ответственны.

При разработке проектов фундаментов нового сооружения должна учитываться возможная осадка соседних зданий:

где s — дополнительная осадка, определяемая расчетом, например, методом угловых точек; saJsu— предельно допустимая величина дополнительной осадки.

К моменту возведения пристроев, здания старой постройки получили «собственную осадку», которая развивалась десятки лет. Средняя осадка домов Санкт-Петербурга, к примеру, достигает 20…30 см и больших величин, т. е. превышает допустимые, что приводит к развитию прогиба здания.

Если такое здание получает дополнительную осадку уплотнения saJs, то это приводит к развитию выгиба, перекоса, конфигурация коробки существующего здания изменяется, а в кладке стен возникают трещины. Возможны сдвиги перекрытий, развитие других дефектов и даже обрушения конструкций. Вид деформации здания от дополнительной осадки существенно отличается от вида деформации, вызванной собственной осадкой. В этом случае использование при проектировании средней осадки, прогиба и др. — неправомерно. Изучение этого вопроса привело к необходимости введения критерия, характеризующего влияние suds, — допустимой дополнительной осадки, а именно:

— максимальной величины дополнительной осадки, которую, очевидно, получают участки стен старого здания, наиболее приближенные к новому;

— дополнительного перекоса нового здания на участке примыкания.

Допустимые величины перечисленных характеристик дополнительной осадки могут быть определены «совместным расчетом» старого здания с основанием, получающим дополнительную осадку (для этой цели можно использовать численные методы расчета). В относительно простых случаях рекомендуется использовать условия:

Значения предельно допустимых величин дополнительных осадок зданий различного типа, получивших разную степень износа до начала постройки соседнего (проектируемого) здания, могут быть определены по табл. 13.1, разработанной в СПбГАСУ на основе обобщения результатов натурных наблюдений за большим числом зданий, около которых были построены новые дома.

Обоснование проектного решения фундаментов нового здания, пристраиваемого к существующим, является важнейшим этапом разработки проекта. При этом особое значение имеет достоверность исходной информации (об инженерно-геологических условиях площадки, наземных конструкциях и габаритах здания, нагрузках по обрезу фундаментов и др.) и дополнительной — о местоположении соседних зданий и существующих коммуникаций, типах фундаментов этих зданий, сведениях о техническом состоянии фундаментов и других конструкций. Обычно на таких площадках предварительно выполняются обследования конструкций зданий, окружающих площадку, с фиксацией имеющихся старых дефектов.

Рис. 3. Схемы к определению перекоса и крена здания в результате развития дополнительной осадки уплотнения: а — перекос здания; б — крен узкого здания; в — наибольшая дополнительная осадка точки, наиболее приближенной к линии примыкания; г — форма осадочной воронки: I — существующее здание; 2 — возводимое здание; 3 — эпюра осадки здания 2; 4 — эпюра дополнительной осадки здания 2; 5 — изолинии осадки

Значения предельно допустимых величин дополнительных осадок сооружений и зданий различных типов и степени износа конструкций зданий

Таблица 1. Оценка технического состояния конструкций кирпичных, крупноблочных и крупнопанельных домов по результатам обследований с учетом развития повреждений и физического износа

Категории технического состояния

Повреждения несущих стен, панелей, столбов, колонн, фундаментов

Повреждения ограждающих конструкций

Повреждения перекрытий, лестничных клеток

Степень физического износа, %

Отсутствие трещин или отдельные трещины в межоконных поясах, в перемычках кирпичных стен с раскрытием до 5 мм, фундаменты без видимых дефектов

Отсутствие трещин или трещины с раскрытием до 0,5 мм

В несущих элементах отсутствие повреждений

Трещины в межоконных поясах, перемычках, простенках с раскрытием до 0,5 мм, выщелачивание кладки фундаментов, поражение древесины гнилью

Трещины с раскрытием до 3 мм

Трещины в спряжениях несущих элементов, признаки сдвигов в заделке

Сквозные трещины более 3 мм в простенках и перемычках, разрушение. вывалы кладки, разрушение раствора, камней кладки фундаментов, сгнившая древесина лежней, свай

Трещины в несущих элементах, сдвиги элементов в заделке

Трещины с раскрытием более 3 мм, перекосы проемов

При разработке проектов уплотнения застройки рекомендуется придерживаться определенной логический схемы. Рассматриваются варианты фундаментов, выбирается оптимальный, обеспечивающий выполнение условий. Производится проверка условия и в зависимости от того, выполняется оно или нет, анализируют ряд вариантов, обеспечивающих сохранность соседних домов и сооружений.

Вариант 1 — фундаменты на естественном основании под проектируемое здание. Производится расчет дополнительных осадок фундаментов соседнего здания в нескольких точках. Рекомендуется эти точки назначить на продольных примыкающих стенах на следующих расстояниях от линии примыкания: 0; 1; 2; 4; 8; 16; 24 м. По этим данным устанавливают определенные расчетом величины smlmax, (.и/, — sm/2) / L.

Если условие удовлетворено (что бывает редко, как правило, лишь тогда, когда проектируемое здание ниже, то есть легче соседнего), выполняют обычный проект фундаментов нового здания. Если условие не удовлетворено, ищут иное, более надежное, решение, используя под новое здание другие варианты фундаментов, применение которых может уменьшить влияние нового здания на существующее до приемлемых величин.

Вариант 2 — консольное примыкание;

Вариант 3 — разъединительные конструкции;

Вариант 4 — свайные фундаменты под новое здание;

Вариант 5 — усиление фундаментов соседних домов.

В итоге проектно-технологическое решение фундаментов здания определяется экономическими соображениями, технологическими возможностями подрядчика, допустимой продолжительностью строительства и другими факторами.

Меры по уменьшению влияния нового здания на соседние

Принципиально уменьшение влияния может быть осуществлено при помощи планировочных, архитектурных, конструктивных, технологических и организационных мероприятий. От конструктора не всегда зависят планировочное, архитектурное решение или организационно-строительные мероприятия, поэтому рассмотрим их лишь в сжатой форме.

Планировочные мероприятия направлены на то, чтобы новое здание было отнесено от существующих на безопасное расстояние — обычно на 10…20 м. Тогда новое здание может рассматриваться как «отдельно стоящее» и специфических проблем с фундаментами не возникает.

Откопка котлована захватками, первоочередное возведение высоких блоков, сокращение сроков строительства

Погружение шпунта вдавливанием при наличии слоев водо-насыщенного песка, исключение строительства очередями

Ограничение динамических воздействий

по другим элементам

Временное усиление стен существующих зданий в зоне примыкания

Примыкание на консолях, осадочные швы достаточной ширины, усиление существующих зданий металлическими стяжками, выправление конструкций зданий домкратами

То же, что и при осадке(ориентировочно 5 10 см)

по фундаментам нового здания

Ленточные фундаменты, перпендикулярные линии примыкания, глубина заложения проектируемых фундаментов не больше, чем у существующих

Максимально возможное удаление проектируемых фундаментов от существующих зданий, разрезка оснований конструктивным шпунтом, массивы закрепленного грунта

Опоры глубокого заложения.

а) сваи (буровые, вдавливаемые)

б) стена в грунте

Новое здание не выше существующих

Не желательно примыканий сложных в плане, в поперечных направлениях, в углах, разноэтажных блоков зданий

Общая характеристика проектного решения

Конструктивно-технологические и планировочные мероприятия

Мероприятия по уменьшению проектной осадки

Прогнозируемая осадка нового здания (вариант фундаментов на естественном основании)

s (ориентировочно 5 10 см)

s (обычно 8 — 15 см, реже 20 — 30 см)

По результатам наблюдений

Архитектурное решение может упростить задачу, если новое здание в зоне примыкания тем или иным способом облегчено. Допустим, в зоне примыкания располагают блок, высота которого меньше соседнего, новое здание облегчено проездами и т. п.

Конструктивные мероприятия могут заключаться в следующем:

1) новое здание строится на фундаментах мелкого заложения, несмотря на то, что условие не удовлетворено;

2) новое здание возводится на свайных фундаментах;

3) под новым зданием предусмотрено строительство глубокого подземного объема (гараж, склад и т. п.).

Первое конструктивное мероприятие применяется вместе с технологическими решениями, оправдавшими себя на практике: консольное примыкание, разъединительный шпунтовый ряд, превентивное усиление фундаментов соседних домов с пересадкой их на сваи усиления, закрепление грунта несущего слоя. В целом эта группа мер может рассматриваться в качестве паллиативных (вынужденных), поскольку гарантированно обеспечить сохранность соседних домов в ходе любых пристроек — весьма проблематично.

Консольное примыкание. Основная идея этого мероприятия состоит в том, что в зоне примыкания фундаменты нового и старого зданий получают разрыв, размер которого подбирается по расчету так, чтобы условие было выполнено (рис. 4).

В этом случае стены, колонны, другие конструкции нового здания опираются на консоли, вылет которых определяется размером «разрыва», назначенного по расчету величины sud. По проектам, реализованным в Санкт-Петербурге, вылет консолей выполнялся в пределах от 2 до 5 м (для домов в 6… 12 этажей), что не создавало особых конструктивных трудностей. Данное мероприятие эффективно при выполнении двух условий:

1) между нижней гранью консоли и грунтом должен быть обеспечен воздушный зазор, размер которого назначается не менее двойной величины ожидаемой осадки нового здания;

2) между фундаментами и стенами нового и существующих зданий должен быть выполнен осадочный шов, работающий четко. Конструкции шва и его исполнению должно быть уделено особое внимание.

Рис. 4. Схемы реализованных в Санкт-Петербурге решений консольных примыканий новых зданий к соседним существующим: 1 — фундамент старого здания: 2 — балка с консолью; 3 — фундамент нового здания; 4 — колонна, опирающаяся на консоль балки; 5 — стена нового здания; 6 — зазор между балкой и грунтом; 7 — разъединительный шпунт; 8 — фундамент разобранного здания: 9 — зазор между старым зданием и консолью; 10 — свая вдавливания; 11 — буровая свая

Разъединительные конструкции в грунте. Назначение их — изменить напряженное состояние грунта так, чтобы напряжения в основании старого здания от влияния нового не получили опасного развития, а вызванная ими дополнительная осадка не имела опасных последствий или была нулевой.

Такие разъединительные конструкции могут быть образованы:

1) металлическим шпунтовым рядом;

2) стенкой из секущихся или соприкасающихся буронабивных свай;

3) прорезью в грунте, заполненной антифрикционным материалом.

Разъединительный шпунтовый ряд. Впервые он был предложен Далматовым Б.И. в проекте нескольких 12-этажных домов с одноэтажными пристройками (Далматов Б.И., Сотников С.Н., 1965). Шпунт погружается по линии примыкания до откопки котлована под новое здание, длина шпунта назначается в расчете на прорезку всей толщи слабых грунтов.

Очевидно, шпунт должен быть неподвижным, а это достигается тем, что он нижним концом опирается в малосжимаемые грунты (рис. 5). В плане шпунт располагается по линии примыкания домов и должен выступать за их границы, образуя «шпоры», которые могут огибать старое или новое здания на участке длиной примерно 1/2… 1/4 от толщины сжимаемой зоны основания нового здания (см. рис. 4). Как показали исследования Сотникова С.Н. и Левкина А.Л. (1987; 1998), шпунт изменяет и напряженное состояние основания нового дома, обеспечивая более равномерное развитие его осадки.

Рис. 5. Применение разъединительного шпунта: а — схема к определению длины разъединительного шпунтового ряда (ht — размер зоны уплотнения грунтов: hг, -мощность толщи подстилающих грунтов, в которых развиваются силы трения, поддерживающие шпунт): б — расположение разъединительного шпунта при разной в плане форме примыкания нового и старого зданий; в — фундамент с консольной балкой, перекрывающей шпунт: 1 — существующий фундамент: 2 — проектируемый фундамент (новое здание); 3 — шпунтовый ряд: 4 — осадочный шов

Эффективность шпунта может быть повышена, если его поверхности обмазаны антифрикционными покрытиями. Наиболее эффективен по расходу материала и технологическому воздействию на существующие дома плоский шпунт, расход которого может быть сравнительно невелик.

Применение шпунта ограничено двумя факторами: опасностью вибрации при погружении, от чего фундаменты старых домов могут получить дополнительные осадки, и большой глубиной кровли плотных грунтов, поскольку погружение шпунта длиннее 20 м затруднительно. Шпунт применять опасно там, где залегают водонасыщенные пески и другие грунты, обладающие тиксотропными свойствами. Современные гидроприводные высокочастотные вибраторы практически безопасны, следовательно, разъединительный шпунт может найти широкое применение в будущем.

Разъединительный ряд из буровых свай. Он был предложен Далматовым Б.И. и Брониным В.Н. в 1993 г. и применен с положительным эффектом на нескольких объектах. Такая разъединительная конструкция имеет недостатки: она материалоемка, требует много времени для изготовления и может представлять опасность для старых фундаментов из-за вибрации, «выпуска» грунта в буровые скважины и других воздействий. Однако ее применение не требует расхода металла: сваи можно не армировать.

Прорезь, заполненная антифрикционным материалом. Прорезь является перспективной и, по-видимому, относительно дешевой конструкцией (Сотников С.Н., Азис Л., 1993). Ее основная идея в том, что узкая выемка в грунте, заполненная бентонитовой суспензией — материалом, обладающим минимальным внутренним трением, — препятствует развитию дополнительных осадок фундаментов от влияния загружения соседней площадки. Теоретические основы этого метода достаточно детально разработаны, однако на практике конструкция еще не применялась.

Свайные фундаменты для новых зданий

Их следует рассматривать как главную и наиболее эффективную меру, поскольку это решение дает вполне надежный (безосадочный) фундамент для нового здания и, как следствие, минимальные осадки существующих соседних. Главной проблемой при этом решении является технология выполнения свай. Применяются сваи нескольких типов:

а) сваи полной заводской готовности (железобетонные, металлические, деревянные). В зависимости от способа погружения они подразделяются на забивные, погружаемые вибраторами, вдавливанием, завинчиванием.

Сваи первых двух технологий погружения, как правило, неприменимы, поскольку вибрационные воздействия на грунт и конструкции старых домов и коммуникаций могут приводить к аварийным последствиям.

Сваи вдавливания во многом лишены указанных недостатков. Однако они имеют ограниченную несущую способность, определяемую величиной силы вдавливания, которую развивают механизмы (обычно она не превышает 600…800 кН).

Материал такой сваи не всегда работает эффективно, сваи не удается погрузить в достаточно плотный грунт, поэтому и новое здание, и примыкающие к нему получают осадку, хотя и существенно меньшую, чем при фундаментах мелкого заложения. Главный недостаток этой технологии состоит в том, что сваи, вдавленные в грунт вплотную к существующим фундаментам, вызывают их дополнительную осадку в процессе вдавливания и после его завершения. Имеющийся опыт еще недостаточен, чтобы надежно назначить размер безопасного удаления вдавливаемой сваи от старого фундамента или назвать те виды грунтов, при которых эти сваи безопасны. Возможно, дополнительная осадка существующего здания обусловлена изменением напряженного состояния грунта при вдавливании свай и перемятием его (нарушением природного сложения).

Винтовые сваи изготавливают обычно в металле, для их погружения применяют механизмы, которые имеют только специализированные фирмы. Достаточного опыта применения этих свай в рассматриваемых ситуациях еще нет;

б) сваи, выполняемые в буровых скважинах. Эти сваи имеют многочисленные модификации в зависимости от способа бурения скважин, крепления ствола, геометрических размеров, состава применяемого бетона и др. Главные различия касаются метода бурения скважин и извлечения грунта, включая способы с промывкой водой, глинистым раствором, обсадкой скважин трубами.

Бурение скважин с промывкой производится буровым инструментом, который опускается в скважину на трубе. В трубе и в скважине циркулирует вода или глинистый раствор (водная суспензия бентонита), который удаляет из скважины разрушенную породу (шлам). По достижении проектной отметки в скважину опускается бетонолитная труба. По ней подают пластичную бетонную смесь, которая вытесняет суспензию, а затем в бетон опускают арматурный каркас. Применение этой технологии иногда опасно, так как скважина не закреплена, возможны вывалы грунта (особенно при использовании глины низкого качества), в том числе из-под фундаментов старых домов, что чревато опасными последствиями.

Изготовление свай бурением скважин с обсадкой — наиболее распространенный способ. Существующие машины могут выполнять сваи диаметром до 2 м. При строительстве домов в стесненных условиях наиболее употребимы сваи диаметром 350, 400, 600 мм, длиной до 30 м, несущая способность которых может достигать 3000 кН и больше. Вместе с тем нельзя считать, что все технологические вопросы устройства буровых свай разрешены, поскольку отмечены случаи развития повреждений соседних домов в период производства работ. Необходим строгий технологический регламент, обеспечивающий безопасное ведение работ в стесненных условиях. Завершающим этапом работ этого типа являются заполнение скважин бетонной смесью (способом вертикально перемещающейся бетонолитной трубы) и постановка арматурного каркаса.

Изготовление свай способом «проходного» шнека, по-видимому, — самая безопасная для соседних старых фундаментов технология. Суть ее в том, что лопасть шнека, приваренная к трубе достаточно большого диаметра, завинчивается на проектную глубину непрерывно без выемки грунта.

Затем в трубу, снабженную теряемым наконечником, подается бетонная смесь бетононасосом и шнек с грунтом постепенно извлекается на поверхность. При этом грунт замещается бетоном. Данная технология, по-видимому, обеспечивает безопасное ведение работ около

в) сваи, выполняемые в полости, образуемой вытрамбовыванием — выдавливанием грунта. Этот метод весьма эффективен в условиях слабых грунтов, поскольку грунт ниже острия свай не извлекается, а уплотняется. Такие полости можно образовать с помощью различных технологий и машин, например ATLAS и FUNDEX (0 400…600 мм, L — до 30 м).

Источник: verrsus.wordpress.com

Герметик для примыканий крыши

Проектирование новых кровель и капитальный ремонт, а также реконструкция кровель из различных материалов регулируются СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция».

Грамотное проектирование и соблюдение технологии при обустройстве кровли очень важны, поскольку них зависит, насколько комфортным в эксплуатация будут внутренние помещения здания.

Если крыша выполнена с нарушением технологии, неизбежно возникнут места проникновения холодного воздуха, ветра, сквозняков и протечек, в результате чего в жилых либо производственных помещениях здания будет нарушен температурно-влажностный режим. Следствием протечек становится преждевременное разрушение конструкций здания и возникновение условий, при которых эксплуатация здания становится невозможной.

Разгерметизация качественно выполненной крыши может происходить также в процессе эксплуатации в связи с износом, воздействием ветра и осадков, деятельностью людей. В этом случае требуется проведение ремонта.

Типы кровель

Кровли по форме различают плоские и скатные.

В частной застройке устройства плоских кровель обычно избегают, потому что на плоской крыше может скапливаться вода от осадков и таяния снега, что при недостаточно качественной герметизации приводит к протечкам.

На самом деле, при некачественно выполненной гидроизоляции протечки угрожают и скатным кровлям.

Важно!

Согласно СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция», при уменьшении уклона кровли для обеспечения герметичности необходимо применять дополнительные мероприятия, обеспечивающие ее водонепроницаемость (установку подкровельной пленки, применение не твердеющих герметиков или уплотнительных лент).

Какие материалы применяются при изготовлении кровли. Совместимость кровельных и строительных материалов

В зависимости от типа материала, кровли подразделяют на мягкие и жесткие. Мягкие кровли могут быть мастичными, битумными, рулонными наплавляемыми и приклеиваемыми либо полимерными.

Жесткие кровли выполняются из штучных материалов, например, металлопрофиля, поликарбоната, шифера, металлочерепицы, бетонной и керамической черепицы, битумных волнистых листов, композитных плиток, листовой оцинкованной стали, меди, алюминия и прочих.

Кровли, выполненные из этих материалов, могут применяться во всех климатических зонах России в зданиях различного назначения.

При обустройстве кровли также могут использоваться другие материалы, например, дерево для обрешетки, различные пластиковые детали, пенопласт и другие виды утеплителей.

Стены здания могут быть выполнены из дерева, железобетона, газобетона, композитных материалов, кирпича, камня; могут иметь облицовку фасадов штучными материалами, например, облицовочным кирпичом, плиткой или панелями.

Таким образом, при обустройстве кровли зданий применяется большое количество различных по своим характеристикам материалов, которые должны быть герметично соединены.

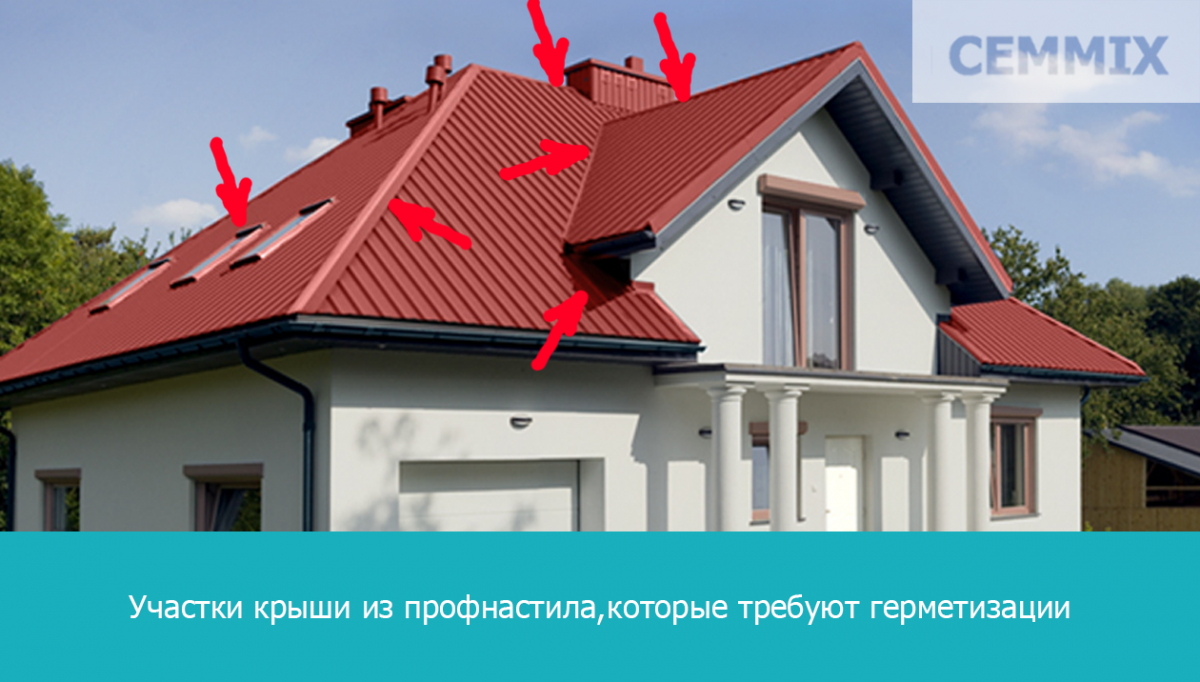

Участки потенциальных протечек на кровле

Кровля — это сложная инженерная конструкция, которая выполняется из большого количества элементов, изготовленных из самых разных материалов.

Все материалы кровли имеют много стыков друг с другом.

Также крыша примыкает к стенам, коробкам дверей и окон чердачных помещений, водостокам, антеннам и др.

На крыше располагаются дымоход, вентиляционные трубы, технологическое оборудование, которые нарушают герметичность кровельного покрытия.

Герметизации требуют стыки кровли с водосточной системой, барьерами снегозадержания, нахлесты листов кровельного материала, коньковые планки, фартуки (планки) на участках примыкания кровли к стенам или парапетам.

Требования к материалам для герметизации кровли

Поскольку кровля состоит из материалов с различными характеристиками и эксплуатируется на открытом воздухе, основными требованиями к герметизирующим материалам являются:

- совместимость с кровельными и строительными материалами любых типов (гладкими, шероховатыми, пористыми, волокнистыми и пр.);

- устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды (высоким и низким температурам, резким перепадам температур, ветру, осадкам, химическим соединениям, растворенным во влаге осадков, солнечному излучению, вибрациям, особенно, если речь идет о промышленном здании с работающим оборудованием или здании, которое эксплуатируется в сейсмоопасном районе).

Важными факторами, влияющими на состояние кровли, являются температурные перепады, с которыми связаны деформации строительных конструкций, поэтому от герметизирующего материала требуется высокая эластичность, которая сохраняется в процессе эксплуатации.

Ремонт кровли — это сложное трудоемкое мероприятие, его желательно проводить как можно реже. Поэтому важным требованием к герметику для кровли является его долговечность.

Каталог продукции CEMMIX

Кровельный битумный герметик

CEMMIX Кровельный битумный герметик — водостойкий и водонепроницаемый кровельный герметик на основе битумных эластомеров для ремонта кровельных покрытий, водостоков и кровельных работ.

В связи с тем, что ремонт кровли зачастую носит экстренный характер, иначе говоря, ждать установления подходящей погоды не всегда возможно, желательно выбирать для кровли герметики, которые могут применяться при отрицательных температурах, а также в условия высокой влажности (например, во время тумана или небольшого дождя).

Как при ремонте, так и при новом строительстве важным свойством кровельного герметика является его способность быстро полимеризоваться.

В частном строительстве предпочтение отдают герметикам, которые не требуют смешивания из нескольких компонентов, поставляются готовыми к работе и для нанесения не требуют применения сложного специализированного оборудования. Для обеспечения эстетических характеристик кровли необходимо применять герметики, которые в процессе эксплуатации не желтеют, не растрескиваются, а также позволяют выбрать подходящий оттенок соответствии с проектом либо окрасить готовый шов.

Для утепления кровли могут использоваться различные материалы. Не все эти материалы имеют совместимость с любым типом герметиков, к примеру, пенопласт не совместим с битумными герметиками старых поколений.

Таким образом, герметик для кровли должен обладать комплексом важных характеристик, и далеко не любой герметизирующий материал отвечает всем этим требованиям.

Какие герметики существуют, и как правильно выбрать герметик для кровли

Для герметизации стыков и примыканий кровли сегодня существует широкий выбор различных материалов.

Это материалы в виде самоклеящихся лент и кровельных уплотнителей, а также паст и мастик.

Ленты на основе бутилкаучука

Бутилкаучуковые ленты обладают высокой эластичностью. Они имеют клейкую поверхность и хорошо сцепляются со всеми типами кровельных материалов.

Бутилкаучуковые ленты долговечны, стойки к солнечному излучению и перепадам температур, в течение всего срока эксплуатации сохраняют эластичность и не растрескиваются.

Их используют на сложных узлах, например, на примыкании крыши по периметру труб или дымохода, на фальцах, стыках листов шифера и на участках, имеющих сложную конфигурацию.

Самоклеящиеся кровельные уплотнители

Кровельные уплотнители применяют для металлических крыш. Их размещают на стыках листов профнастила и уплотняют ими примыкание коньковой планки.

Кровельные уплотнители бывают мягкими и жесткими.

Мягкие уплотнители — это листы пенополиуретана. Они имеют пористую структуру и поэтому пропускают воздух. При установке на место мягкие кровельные уплотнители принимают нужную форму.

Жесткие уплотнители изготавливают из вспененного полиэтилена, а их форма повторяет форму меаллопрофиля. Они очень плотно прилегают и не пропускают даже воздух.

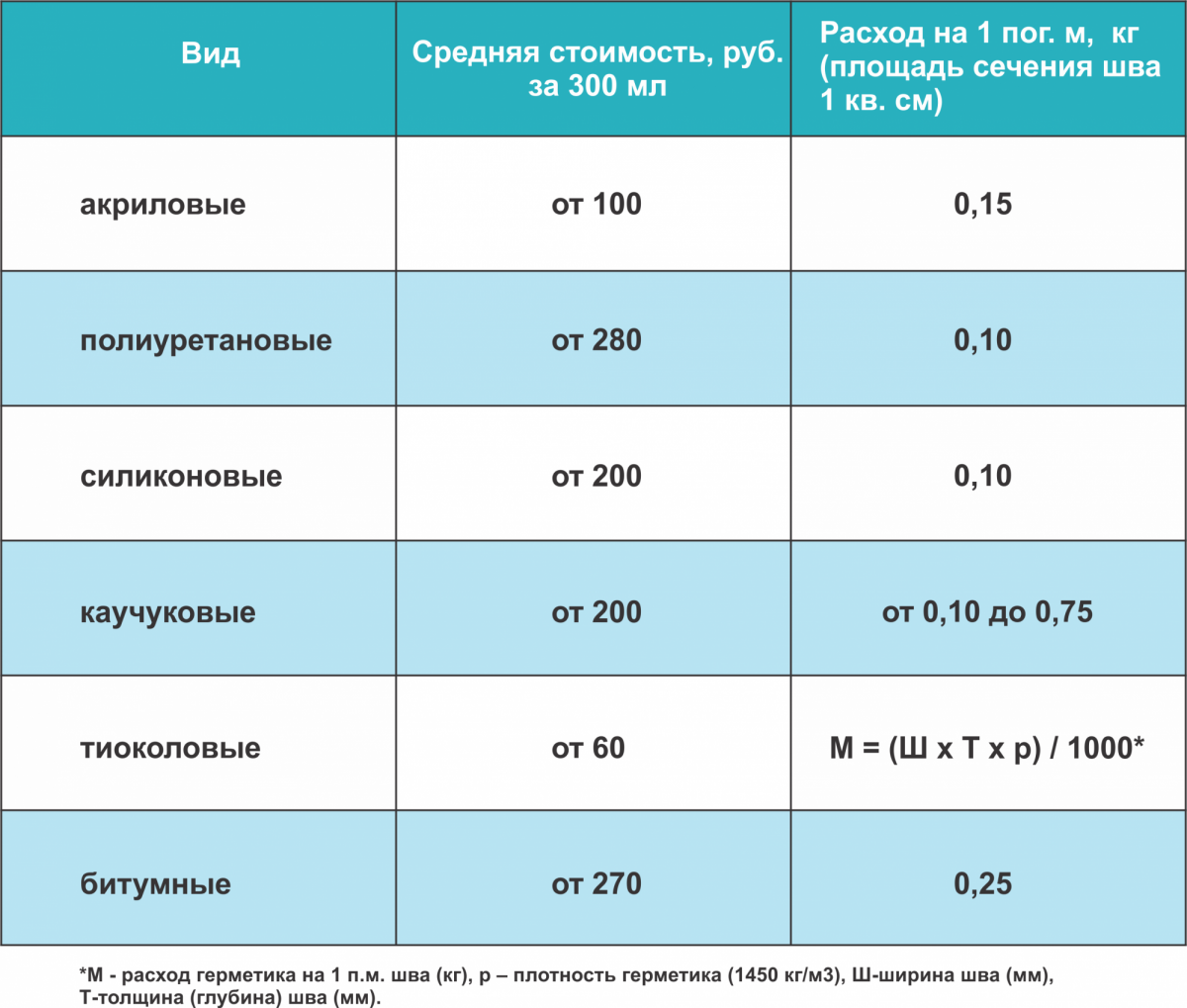

Герметики

Универсальный вариант герметика — всевозможные мастики и пасты, которые классифицируются по типу применяемого активного компонента.

Обычно для герметизации кровли не применяются акриловые и силиконовые герметики, поскольку первые не обладают достаточно высокой эластичностью и водонепроницаемостью, а вторые имеют недостатки в контексте использования их на кровле:

- кислотные разновидности силиконовых герметиков несовместимы с металлом, поскольку вызывают его коррозию;

- силиконовые герметики не могут применяться совместно с деревом, поскольку, в отличие от него, плохо работают на сжатие, и при усыхании древесины герметик может пойти пузырями;

- силиконовый герметик склонен к пожелтению, к нему прилипают пыль и грязь;

- силиконовые герметики не поддаются окрашиванию;

- при эксплуатации на открытом воздухе силиконовый герметик служит 5–7 лет, что недостаточно для кровли.

Наиболее подходящими для кровельных работ являются тиоколовые, каучуковые, битумные и полиуретановые герметики.

Тиоколовые герметики редко применяются в частном строительстве, поскольку они требуют смешивания из двух или трех компонентов, что усложняет работу с ними.

Бутилкаучуковые (битумно-каучуковые) герметики

Эти герметики, в целом, для кровельных работ подходят. У них хорошая адгезия к различным типам строительных материалов, они эластичны, тиксотропны, имеют высокую водостойкость и устойчивы при температурах от –50° С до +90° С. Каучуковые герметики совместимы с лакокрасочными материалами. Однако они применяются только при температуре воздуха выше 0° С, поэтому в холодное время года для экстренного ремонта не годятся.

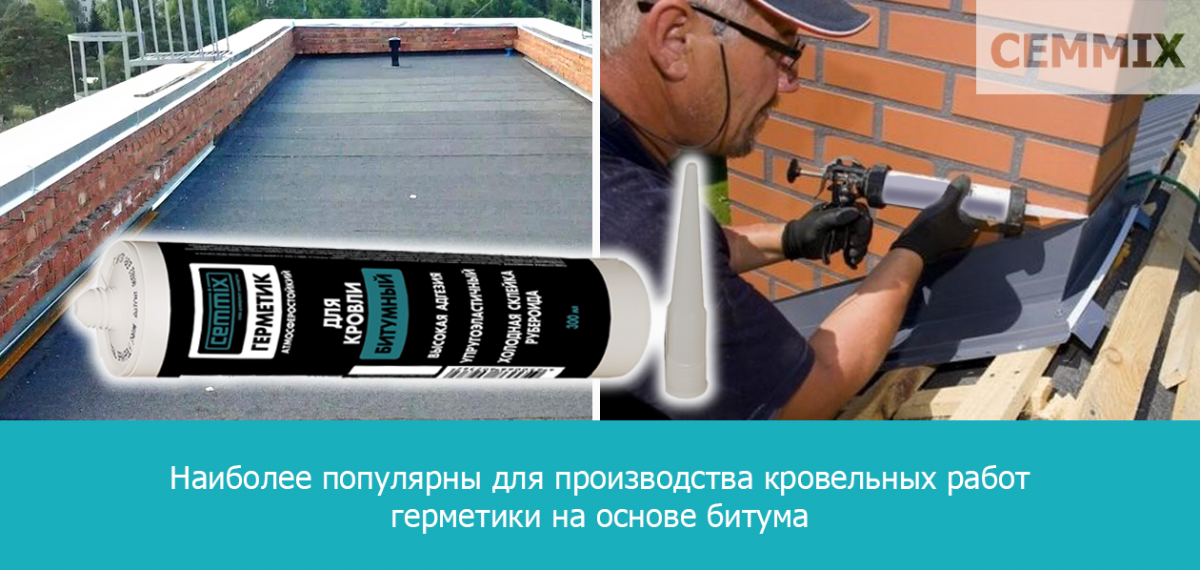

Битумные герметики

Наиболее популярные для производства кровельных работ герметики на основе битума производятся из побочных продуктов нефтепереработки, поэтому они недорогие и доступные. Они используются в строительстве уже много десятков лет, хорошо изучены. На плоских крышах битумные герметики являются обязательными, поскольку без них обеспечить герметизацию плоской кровли невозможно.

Каталог продукции CEMMIX

Кровельный битумный герметик

CEMMIX Кровельный битумный герметик — водостойкий и водонепроницаемый кровельный герметик на основе битумных эластомеров для ремонта кровельных покрытий, водостоков и кровельных работ.

Битумные герметики предыдущих поколений имели слабую устойчивость к высоким температурам, выпускались только в черном цвете и способствовали разрушению пенопласта.

Современные битумные герметики этих недостатков не имеют.

Например, Кровельный битумный герметик CEMMIX на основе битумных эластомеров может выдерживать температуру от минус 35° С до плюс 130 ° С, совместим с пенопластом, стоек к различным химическим соединениям, включая органические растворители и машинное масло.

Герметик обладает характерной для битумных герметиков нерастворимостью в воде, эластичностью и хорошей адгезией к любым типам строительных материалов. Он устойчив к солнечному излучению, перепадам температур, а также позволяет нанесение при температурах до минус 15° С, в том числе, на слегка влажные поверхности.

Герметик наносится при помощи строительного пистолета либо шпателя и быстро полимеризуется (первоначальная полимеризация происходит в течение 15 минут). Кровельный битумный герметик CEMMIX служит более 10 лет.

Полиуретановые герметики

Основные преимущества полиуретановых герметиков — это их долговечность (служат 15–25 лет) и универсальность. Современные полиуретановые герметики универсальны: могут применяться как для наружных, так и для внутренних работ, совместимы с любыми типами материалов, в том числе, пористыми.

Высокая эластичность полиуретановых герметиков позволяет применять их с материалами, склонными к деформациям, например, металлом и деревом.

Сверхпрочный кровельный клей-герметик CEMMIX обладает всеми свойствами современного герметика на основе гибридных полимеров.

Каталог продукции CEMMIX

Кровельный полимерный клей-герметик

CEMMIX Кровельный полимерный клей-герметик — однокомпонентный специальный клей-герметик на основе гибридных полимеров для кровли из металлочерепицы.

Он совмещает функции герметизирующего материала и клея для различных строительных материалов.

Сверхпрочный кровельный клей-герметик CEMMIX имеет высокую механическую прочность, водонепроницаемость, химическую стойкость, устойчивость к агрессивным внешним воздействиям, а также тиксотропность, благодаря чему его можно применять на внутренней стороне кровли.

Сверхпрочный кровельный клей-герметик CEMMIX предназначен для швов шириной до 20 мм, а также для приклеивания различных материалов. Например, при ремонте кровли его можно наносить на влажные поверхности при температуре воздуха от минус 40 до плюс 40 ° С . При нанесении не требуется сложное оборудование; используются только строительный пистолет и шпатель.

Первоначальная полимеризация происходит в течение 15 минут, а окончательная — по истечении суток или более, в зависимости от температуры воздуха.

Сверхпрочный кровельный клей-герметик CEMMIX можно применять без использования грунтовки.

Особенности герметизации различных стыков, швов и примыканий на кровле

Различные узлы на кровле герметизируют по-разному.

Для герметизации отверстий дымохода, вентиляционных труб и пр. применяют бутилкаучуковые ленты либо мастики и герметики, которые наносят по периметру стыка.

Кровли из шифера и профнастила изготавливают, укладывая материал горизонтальными рядами начиная снизу и располагая листы материала с нахлестом по отношению друг другу. В этих местах требуется герметизация, которую выполняют бутилкаучуковыми лентами либо герметиком.

Коньковую планку на скатной кровле герметизирует при помощи жестких уплотнителей.

Для фальцевой кровли выполняют герметизацию фальцев; в противном случае зимой, при воздействии замерзающей воды, фальцы могут расходиться, и лед на крыше от тепла, идущего из чердака, будет образовывать воду, которая начнет просачиваться в щели на крыше

Интересно!

Герметизация фальцев, если заказывать ее в организациях, обходится примерно в 140–170 руб./п.м.

Выполнить герметизацию узла примыкания кровли к стене либо парапету особенно сложно. Для этих узлов предусмотрены различные решения, выбор которых зависит от типа кровли.

Примыкание металлической кровли к стене

При проектировании кровли предусматривают места ее примыкание к стене. Если стена выполняется из кирпича, устраивают выступающий козырек на ширину в полкирпича, который будет впоследствии прикрывать место примыкания кровли к стене и защищать его от осадков и мусора.

На бетонных или кирпичных оштукатуренных поверхностях стен делается параллельная кровле выемка (пропил) глубиной 2–3 см. Ее необходимо тщательно вычистить водой или воздухом под давлением и просушить.

В выемку вставляется планка или фартук из стали, идентичной кровельному покрытию (они обычно продаются в комплекте). Нижнюю часть планки крепят на кровельноо покрытие при помощи саморезов. Фартук (планку) обрабатывают герметиком, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Если кровля выполняется из черепицы, применяют ленту из гофрированного алюминия, повторяющего его профиль и герметизируют битумным герметиком.

Примыкание мягкой кровли к стене

Мягкая кровля, выполненная из рулонных материалов, укладывается таким образом, чтобы материал заходил на стену на высоту 15–20 см. Рубероид закрепляется рейками на саморезы, а места стыка рейки со стеной смазывают герметиком.

Важно!

На месте стыка рубероида и стены могут появиться повреждения кровельного материла. Чтобы избежать образования углубления на этом участке, в угол между плоскостью стены и поверхностью крыши вставляют брусок с сечением в форме прямоугольного треугольника и укладывают дополнительный слой теплоизоляции. Таким образом получают уплотнение в месте примыкания, которое предохраняет рубероид от повреждения и дополнительно утепляет участки примыкания кровли к стене.

Другой вариант устройства примыкания мягкой кровли к стенам называется «метод флэшинга». В этом случае применяют армирующий слой из геотекстиля и двух слоев эластичной мастики. В итоге получают прочный и герметичный узел примыкания кровли к поверхности стены.

От того, как выбран герметик для швов и примыканий кровли, зависят удобство выполнения работ и качество результата. Приобретайте качественные герметики для кровли — Кровельный битумный герметик CEMMIX и Сверхпрочный кровельный клей-герметик CEMMIX. Купить их можно оптом и в розницу во всех строительных сетях, а также онлайн.

Консультируем по применению наших продуктов в будни с 9.00 до 18.00. Подскажем где купить в Вашем регионе.

8 (800) 550-52-82

Источник: cemmix.ru

Как правильно провести защиту примыкания кровли к стене здания

Участки примыкания крови к стенам здания – зоны повышенного риска. Нередко они становятся причинами проникновения атмосферных осадков под кровельную конструкцию, что чревато большими неприятностями. К тому же эти участки нередко становятся местами скопления мусора, который приносит ветер. Да и снежные завалы здесь – не редкость. Поэтому разберемся в этой статье, как правильно проводить операции сооружения кровельной конструкции в местах ее примыкания к стене.

Традиционные способы защиты участка примыкания

Есть две старые технологии, который почему-то перестали сегодня использоваться. Хотя, как показала практика, они себя оправдывают на все сто процентов.

- В процессе кладки кирпичной стены (или блочной) в месте примыкания кровли делают выступ на всю длину кровельной конструкции. Ширина такого выступа – полкирпича. И этого достаточно, чтобы защитить стык кровельного материала со стеной от дождя и других осадков.

- В месте примыкания делают на всю длину крыши прорезь в стене. Ее глубина 5-6 см. В это углубление вставляется кровельный материал.

Новые способы защиты участков примыкания

Появление на рынке новых кровельных материалов увеличило сложность герметизации стыка между крышей и стеной. Поэтому производители кровельных покрытий стали предлагать свои способы защиты. Вот некоторые из них.

В стене делается прорезь, куда вставляется металлическая планка уголкового типа. Полка, вставляемая в стену, имеет небольшой размер по ширине, поэтому этой стороной уголок практически полностью углубляется в стену. Ширина второй полки, вертикально расположенной, больше. Она выполняет функции нахлеста на кровельный материал. Крепится этот элемент саморезами к поверхности стены.

На фото ниже схема такой защиты показана.

Второй вариант практически точно такой же, только вместо прорези используют деревянную рейку, которую закладывают в кирпичную кладку в процессе возведения дома. К рейке крепится защитная планка саморезами, нередко под нее укладывают герметизирующую ленту. Дополнительно место соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

Третий способ создать грамотно примыкание крыши к стене – использовать два элемента. Верхний крепят к стене саморезами или дюбелями, нижний надевается с обратной стороны на верхний при помощи замкового соединения. Нижний край нижнего фартука крепится к кровельному покрытию с помощью кляймеров. Все стыки обязательно заполняются герметичными составами.

Примыкание мягкой кровли

Все вышеописанные методы можно использовать и для мягкой кровли. Но есть у нее и свои чисто специфичные технологии. Начнем с того, что примыкание мягкой кровли к стене производится из битумных гибких материалов. Вот один из способов:

- над местом установки кровельного материала на высоте 20-30 см по поверхности стены делается штроба вдоль участка примыкания;

- по линии стыка укладывается брусок, разрезанный по диагонали, то есть создается плавный переход от стены к крыше;

- крепят треугольной формы брусок или к обрешетке, или к стене;

- проводят укладку мягкой кровли с заводом ее на стену на высоту до 10 см;

- укладывают вырезанную из рулонного битумного материала полосу, которая будет закрывать часть стены от штробы до кровли и часть кровельного покрытия (20-30 см);

- места укладки предварительно промазывают битумной мастикой;

- укладку проводят с прокатыванием уложенной полосы с помощью малярного валика;

- устанавливают поверх уложенного рулонного материала планку с отбортовкой, полка которой вводят в штробу. Ширина планки 10-12 см. Ее крепят к стене саморезами на пластиковые дюбели или металлическими анкерами;

- штробу заполняют герметизирующим составом.

Способ флешинга

Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями:

- Битумная мастика.

- Геотекстиль.

- Битумная мастика.

Слои укладываются именно в такой последовательности, при этом после обработки поверхности стены и кровельного материала первым мастичным слоем, необходимо, чтобы он немного подсох. На самом деле это очень надежный узел, который прослужит, как минимум, 20 лет. При этом температурный диапазон его эксплуатации: от -40С до +75С.

Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

- обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли, мусора и грязи;

- если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку, то от нее необходимо избавиться;

- кирпичную стену лучше отремонтировать, к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;

- если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

Герметизирующие ленты

Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

Гофрированный уплотнительный материал

Крыши, покрытые асбестовым шифером, профнастилом или металлочерепицей с высокой волной, а также керамической черепицей, встречаются в частном домостроении нередко. Сложность заделки стыка примыкания заключается в данном случае в том, что волна кровельного покрытия большая, а значит, могут возникнуть трудности заделки.

Сегодня эта проблема решается просто – с помощью гофрированного материала, покрытого алюминиевой или свинцовой фольгой. Его основа – битумно-полимерная, самоклеящаяся.

Жидкая резина

Еще один надежный вариант. По сути, это мастика на основе битумно-полимерных компонентов. А точнее не мастика, а эмульсия на водной основе. Ее наносят вручную или пульверизатором. Она тут же затвердевает, превращаясь в прочное покрытие. Обладает эмульсия высокой эластичностью, и по виду очень похожа на резиновое основание.

Отсюда, в принципе, и название материала.

Сам узел примыкание эмульсией не обрабатывают. Обычно ее наносят в виде кровельного материала, при этом сразу нанося на стену, создавая единое гидроизолирующее покрытие. На фото ниже показано, как наносят материал на плоскую крышу дома с помощью пульверизатора.

Защита примыкания кровли к деревянной стене

Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

Видео описание

В видео показано, как простым способом можно закрыть металлическими планками примыкание кровли к стене:

Заключение по теме

Герметизации стыков разных строительных конструкций уделяется в строительстве особое внимание. Особенно если места соединения подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Поэтому все чаще на рынке появляются материалы, с помощью которых можно решить практически все проблемы. Но, как показывает практика, в частном домостроении предпочтение отдается металлическим планкам разной формы и размеров.

Источник: m-strana.ru