В рамках рубрики «Ревизия» «Электронекрасовка» делает тематические обзоры оцифрованных изданий. Очередной выпуск посвящён истории московского метро: как строились первая, вторая и третья очередь метрополитена, архитектура станций и воспоминания метростроевцев.

Метро

Сборник, посвящённый запуску первой очереди московского метро. В книге описаны все тринадцать станций первой, Сокольнической, линии и собраны воспоминания метростроевцев. Также в книгу вошли первые впечатления политиков и учёных, посетивших подземку, от «всесоюзного старосты» Михаила Калинина до полярника Отто Шмидта и архитектора Алексея Щусева.

Михаил Калинин, председатель ЦИК СССР, о запуске московского метро:

«Я не видел метро других стран и поэтому не могу сравнивать наше московское метро с ними. Мои впечатления от первой поездки? Очень добротная, солидная работа».

Архитектура московского метро

Книга об архитекторах и архитектурных проектах первой очереди московского метро.

Строительство Второй очереди Московского метрополитена

Про проект станции «Красные ворота», признанный лучшим на архитектурном конкурсе Моссовета

«Касаясь конкурсных проектов, следует в первую очередь остановиться на проекте оформления станции «Красные ворота», составленном академиком архитектуры И.А. Фоминым и признанном лучшим из проектов этой станции. Массивные пилоны, поддерживающие своды этой станции, решены в строгих лаконических формах и облицованы черно-красным уральским порфиром. Своды платформенного зала станции богато кессонированы, что, по мысли автора проекта, должно нарушить монотонность и придать впечатление легкости сводчатому перекрытию.

Красный цвет преобладает в оформлении как подземной части, так и наземного вестибюля. Являясь доминирующим в колорите всей станции, этот цвет придает ей ту индивидуальную особенность, которая поможет пассажиру быстро запомнить основной характер оформления этой станции».

Метро и прошлое Москвы

В книге «Метро и прошлое Москвы» Н. Коробков рассказывает про историю транспорта в столице — от извозчиков XVI века до метрополитена.

О первых проектах метро в 1900 году

«Первый проект постройки метрополитена в Москве, разработанный в 1900 г., предполагал прокладку внеуличных путей по Камер-Коллежскому валу (кольцевой маршрут) и двум линиям — Сокольническо-Арбатской и Замоскворецко-Тверской, с пересечением у Александровского сада. Общая длина пути намечалась в 96 км, из них половина проектировалась на эстакадах. Метрополитен предполагалось связать с движением Окружной ж. д.».

Москва реконструируется

Альбом диаграмм, топосхем и фотографий, посвящённых плану глобальной реконструкции Москвы 1936 года, нацеленному на создание грандиозной витрины-образа реализованного советского мифа. Художники ИЗОСТАТа в наглядной инфографике рассказывают, как будут расширяться улицы, как увеличится количество общественного транспорта и других благоустройств.

Линии метро под Театральной площадью. Вид в разрезе

Метрополитен в Москве

Небольшая книжка-альбом, в которой с помощью рисунков рассказывается об истории и строительстве метро в Москве.

Ненужные проекты строительства метро в Москве

Архитектура московского метрополитена

Книга, написанная накануне Великой Отечественной войны, рассказывает о проектировании и строительстве 2-й очереди Московского метрополитена. «Задачи 2-й очереди метро состояли в том, чтобы связать три железнодорожных вокзала (дополнительно к трём, обслуживаемым трассой 1-й очереди): Киевский, Курский и Белорусский, а также обслужить аэровокзал, стадион «Динамо» и Ленинградское шоссе».

Книга состоит из трёх глав и рассказывает про архитектуру станций и вестибюлей, конструкции и строительные работы, отделочные работы и материалы.

О плюсах и минусах станции «Маяковская»

«Арх. А.Н. Душкин, разработавший архитектурную сторону новой металлической конструкции станции «Маяковская», ввёл новый материал для частичной облицовки этих конструкций — нержавеющую сталь.

Рифлёные широкие полосы полированной стали выгнуты вдоль продольных и поперечных овальных арок, составляющих основу конструкции станционного зала, и блеск этих стальных гнутых полос, оживляемых отражением световых точек, создаёт совершенно новый характер интерьера, до сих пор в монументальной архитектуре не встречавшийся. Эта новизна ощущения архитектурной формы, это новое архитектурное качество, которое сумел найти автор, составляет наиболее положительную часть его работы. Рифлёные стальные полосы в продольных арках вправлены в рамки тёмно-серого мрамора садахло. В поперечных арках они обрамлены белыми штукатурными полосами, которые с уровня человеческого роста донизу фанерованы пластинками драгоценного уральского орлеца. 9-метровые пролёты поперечных арок в сочетании с частым шагом арок (4,20 м), перекрывающих продольные колоннады, образуют вдоль центрального нефа 36 вытянутых в поперечном направлении отсеков.

Купола использованы архитектором в качестве источников освещения станционного зала. Одновременно они являются также и источниками вентиляции, так как самые купола обязаны своим возникновением особенности данной конструкции, центральная часть которой перекрыта двумя сводами. Пространство между этими сводами использовано для вентиляции.

Овальный пояс в пяте каждого купола несёт по 16 светильников, и в перспективе всего станционного зала эти овальные световые кольца читаются как люстры, оживляющие и обогащающие интерьер.

Плоские днища куполов решены в виде подсвеченных красочных панно, выполненных мозаикой из смальты в мастерских ленинградской Академии художеств по эскизам художника А.А. Дейнека и под руководством проф. В.А. Фролова. Несложные композиции этих панно объединены общей темой: «Сутки советского неба».

Красочность и простота этих композиций являются их основными достоинствами; затруднённость их обозрения — главный недостаток».

Третья очередь метро

В книге собраны истории строительства третьей очереди метро, пришедшегося на годы Великой Отечественной войны.

О строительстве третьей очереди

«Чтобы построить тоннели новых радиусов и соорудить под землёй обширные станции, строителям пришлось вынуть 1 630 тысяч кубометров грунта и уложить 222 тысячи кубометров бетона.

Для одновременной перевозки всех грузов и вынутого строителями грунта потребовалось бы 6 тысяч тяжеловесных железнодорожных составов. Автотранспорт Метростроя, обслуживая работы по сооружению третьей очереди, совершил пробег в 168 миллионов тоннокилометров!

Вес тюбингов, смонтированных метростроевцами на третьей очереди, составляет более четверти миллиона тонн. Строителям потребовалось свыше полумиллиона тонн цемента, полтора миллиона кубометров гравия, щебня и песка, 77 тысяч тонн металла и 200 тысяч кубометров леса. Чтобы сделать тоннели и станции водонепроницаемыми, метростроевцы уложили 3 миллиона квадратных метров гидроизоляционных материалов».

Рассказы строителей метро

Сборник воспоминаний участников строительства первой очереди метро.

Из рассказа кессонщика Д. Велигура:

«Комитет комсомола предложил мне пойти на метро. Мобилизовался я в июне 1933 года на шахту № 21-бис. Проработал я наверху два дня, потом меня обследовали, посмотрели здоровье и спустили в кессон.

Спасибо отцу, родил здоровым.

Работал я на кирпичном заводе, работал на бетоне, всё мне было знакомо. Только со здешним воздухом я не был знаком.

Старые кессонщики мне говорили, что здешний воздух переносить трудно. Они нас смущали, потому что им было неудобно, что комсомольцы идут в кессон. Сами они привыкли, идя на работу, брать с собой поллитровку».

Также на полке «Московское метро» можно посмотреть фотооткрытки с изображениями станций метрополитена.

Источник: electro.nekrasovka.ru

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТРОПОЛИТЕНА МОСКВЫ Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

РАДИАЛЬНО-КОЛЬЦЕВАЯ СЕТЬ МЕТРОПОЛИТЕНА / КРУПНЫЙ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ / БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО МЕТРОПОЛИТЕНА / ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ / ПОДЗЕМНАЯ СЕТЬ МЕТРОПОЛИТЕНА / ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ / СТАНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЗЛА / УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ГОРОДА / ТРАНСПОРТНАЯ ПРОБЛЕМА / СЕТЬ ПРИГОРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ / CIRCULAR-RADIAL SUBWAY NETWORK / LARGE TRANSFER JUNCTION / THE BIG SUBWAY CIRCLE / TRANSFER JUNCTIONS / SUBWAY UNDERGROUND NETWORK / CITY PASSENGER TRANSPORT / THE CENTRAL JUNCTION STATIONS / THE CITY ROADS NETWORK / TRANSPORT PROBLEM / THE SUBURBAN RAILROADS NETWORK

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Смолова Марина Викторовна, Смолова Дарья Олеговна

Постановка задачи. Исторический анализ развития метро Москвы позволил проследить эволюцию поэтапного формирования линий во взаимосвязи с планировочной и транспортной структурой развития города. Результаты.

Анализ развития системы метрополитена г. Москвы позволил выделить основные этапы эволюции: 1 — возникновение и эксплуатация первой линии метрополитена в историческом центре города; 2 — формирование сети метрополитена, возникновение узлов с головными железнодорожными вокзалами; 3 — формирование комбинированной системы с внутригородскими железными дорогами, крупными транспортно-пересадочными узлами. Выводы. Значимость полученных результатов для архитектуры и градостроительства состоит в выявлении соответствия радиально-кольцевого типа планировочной структуры города Москвы и радиально-кольцевого типа сети метрополитена, что является оптимальным решением трассировки линий в сложившейся градостроительной ситуации.

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Смолова Марина Викторовна, Смолова Дарья Олеговна

Типологическое многообразие сетей метрополитена как отражение пространственнопланировочной структуры города

Роль железнодорожного транспорта в формировании системы транспортно-пересадочных узлов на примере Германии

MOSCOW SUBWAY SYSTEM FORMATION

Problem statement. Historical analysis of Moscow subway network let to identify the evolution of step-by-step lines formation in conjunction with planning and transport structure of city development. Results. The analysis of Moscow metro system development allowed to distinguish еру main stages of evolution: 1st Stage is the emergence and operation of the first line in historical center of the city, 2nd Stage is the formation of metro network, the emergence of nodes with major railway stations, 3rd Stage is the organization of combined system with intercity railways and large transport hubs. Conclusions.

The significance of the results for construction industry consists of an identification of the correspondence of the radial-ring Moscow planning structure type and the radial-ring subway network type, which is an optimal solution for tracing lines in the current urban planning situation.

Текст научной работы на тему «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТРОПОЛИТЕНА МОСКВЫ»

0 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, IMAIIIIPORKACK.lbCKHX НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Смолова Марина Викторовна

кандидат архитектуры, доцент

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, Казань, ул. Зеленая, д. 1

Смолова Дарья Олеговна

Адрес организации: H3A 0C2, Канада, Монреаль, ул. Запад Шербрук, д. 815 Формирование системы метрополитена Москвы

Постановка задачи. Исторический анализ развития метро Москвы позволил проследить эволюцию поэтапного формирования линий во взаимосвязи с планировочной и транспортной структурой развития города.

Результаты. Анализ развития системы метрополитена г. Москвы позволил выделить основные этапы эволюции: 1 — возникновение и эксплуатация первой линии метрополитена в историческом центре города; 2 — формирование сети метрополитена, возникновение узлов с головными железнодорожными вокзалами; 3 — формирование комбинированной системы с внутригородскими железными дорогами, крупными транспортно-пересадочными узлами.

Выводы. Значимость полученных результатов для архитектуры и градостроительства состоит в выявлении соответствия радиально-кольцевого типа планировочной структуры города Москвы и радиально-кольцевого типа сети метрополитена, что является оптимальным решением трассировки линий в сложившейся градостроительной ситуации.

Ключевые слова: радиально-кольцевая сеть метрополитена, крупный пересадочный узел, большое кольцо метрополитена, пересадочные узлы, подземная сеть метрополитена, городской общественный транспорт, станции центрального узла, улично-дорожная сеть города, транспортная проблема, сеть пригородных железных дорог.

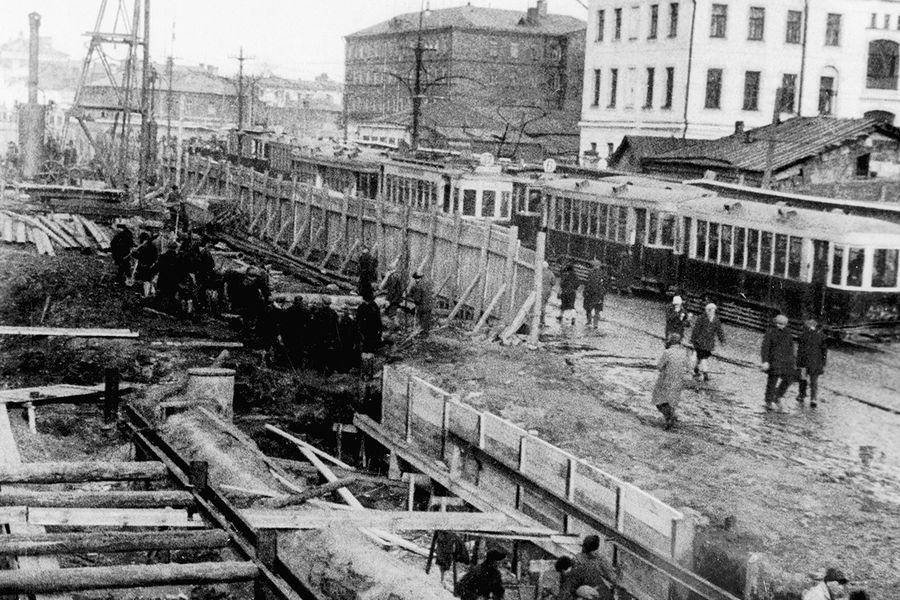

На рубеже XIX и XX веков облик патриархальной Москвы стремительно менялся. Уходили в прошлое извозчичьи пролётки и линейки, по улицам протянулись стальные нити рельсов: сначала появилась конка, затем её вытеснил трамвай, замелькали первые автомобили.

В тоже время быстрый рост численности населения, особенно на окраинах, расширение городской территории и превращение Москвы в крупный узел железных дорог, повлекли за собой массу проблем, решение которых возможно было только путем коренной реорганизации внутригородского и пригородного транспорта.

Одной из первых попыток решения стал проект инженера А.И. Антоновича, поданный в Московскую городскую думу в июле 1897 года. Но он предлагал лишь строительство окружной железной дороги с целью урегулирования движения транзитных грузов. Такая дорога была построена, однако она не устранила транспортную проблему.

В крупных городах мира: Лондоне, Нью-Йорке, Будапеште, Париже, Берлине создавался или уже успешно функционировал совершенно новый вид транспорта -метрополитен. Название это переводится буквально как «столичный». Именно метрополитен, по мнению инженеров Е.К. Кнорре и П.И. Балинского [1, 2] — авторов первого проекта строительства метро в России, — мог решить «. такие насущные и неразрешенные городские вопросы, как вопросы «квартирного кризиса», «децентрализации», «удешевления жизни» [3]. В своём проекте они обосновывают необходимость создания в Москве «городских железных дорог большой скорости вне уличного движения», т.е. под землей или над землёй (Metropolitan) и предлагают свой

план, согласно которому строительство должно было вестись в три очереди.

В первую очередь намечалось соорудить линию, идущую от Петровского парка к центральному вокзалу около храма Василия Блаженного. «Из нежелания портить старину», как отмечено в проекте, линия должна была проходить под Красной площадью.

Далее по эстакадам через Москву-реку, Большую Ордынку, Серпуховскую улицу к Серпуховской заставе до соединения с кольцевой железной дорогой. В эту же очередь входили два кольца. Одно — вокруг Кремля и Китай-города по бульварам и от Яузского бульвара к Лубянской площади, затем — к Театральной площади, где была бы центральная станция. Второе кольцо намечали проложить по Садовой улице.

Следующим этапом должно было стать строительство ещё трех линий. Первой — от Лубянской площади через Каланчёвскую площадь в Сокольники и далее до окружной железной дороги. Вторая тянулась бы от села Черкизова по реке Яузе, которую предполагалось заключить в трубу, до вокзала у храма Василия Блаженного, и ещё одна вела от этого вокзала через Москву-реку к Павелецкому вокзалу. В третью очередь проектировалась линия от Новодевичьего монастыря до Воробьёвых гор и линия от Кудрина по Пресне до окружной дороги.

Таким образом, метрополитен должен был иметь два кольца, две диаметральные линии и несколько радиусов. Большая часть путей проходила бы по эстакадам и открытым траншеям, а не по подземным тоннелям. По замыслу составителей проекта, метро предназначалось и для пропуска тяжелых товарных поездов.

Вопрос о создании метро был доложен на заседании Московской Городской думы 4 июня 1902 года. Проект вызвал много возражений и подвергся серьёзной критике. Резко отрицательное отношение к нему высказало Московское археологическое общество. В своём отзыве оно писало: проект «. поражает дерзким посягательством на то, что в городе Москве дорого всем русским людям, для которых Москва является по святыням, по историческим воспоминаниям и древним сооружениям, глубоко чтимым памятником». Общество считало, что постройки наземных станций, открытых траншей, эстакад, «приближающихся к храмам. умаляет их в своём благолепии» и просто «обезобразит» внешний вид города.

В статье «Доклад г. Балинского о метрополитене» говорилось, что доклад, не осветил массу технических и финансовых вопросов, подвергались сомнению приведенные Балинским цифры стоимости строительства (150 000 000 рублей) и данные о скорости движения. Очертание кольцевых линий, особенно внутренней, действительно больше похожей на петлю, было крайне неудачным. Так, например, нельзя не согласиться с тем, что прокладка открытых траншей по бульварам и в Александровском саду грозила уничтожить зеленые насаждения, эстакады могли закрыть вид на здания и памятники, нарушить «благоустройство» и «благообразие» Москвы.

«Трассировка линий» метрополитена была признана спроектированной совершенно ошибочно — не по направлению наибольшего движения и естественного роста города.

Однако были сомнения и в том, что строительство метрополитена вообще является преждевременным и не вызвано насущными потребностями населения, в то время как Москва уже к началу XX века по количеству жителей занимала 8 место среди мировых столиц и 11 в числе больших городов. Городская дума полностью отвергла предложение инженеров Кнорре и Балинского.

На некоторое время проблема строительства метрополитена была забыта. Вновь она поднимается в 1912-1913 годах. Тогда же на рассмотрение правительства было представлено три различных проекта.

Инженер К.К. Руин предлагал соединить железные дороги Московского узла тремя радиусами, проходящими по территории города. Е.К. Кнорре выдвинул проект строительства трёх диаметральных линий, связывающих Смоленский рынок с Каланчевской площадью, Тверскую заставу с Покровской и Крестовую заставу с Серпуховской. Предприниматели А.И.

Вышнеградский, А.И. Геннет, Я.И. Утин и другие планировали строительство пассажирского и товарного вокзалов, подземных тоннелей под Ильинским проездом, Маросейкой, Покровкой — до Курской железной дороги, а также соединительных веток для пропуска поездов пригородного и дальнего следования. Для рассмотрения этих предложений в Петербурге было созвано межведомственное совещание.

Тем временем Московская городская управа закончила собственный проект. Обосновывая, теперь уже осознанную для города, необходимость в скоростном транспорте, который не загромождал бы улицы, члены управы прибегли почти к тем же аргументам, которые в своё время приводили Е.К. Кнорре и П.И. Балинский. Действительно, с годами транспортные проблемы усугубились.

С 1903 по 1912 год численность населения возросла приблизительно на 400 000 человек, увеличилась площадь Москвы, но стремительнее всего менялся сам уклад жизни горожан.

Трамвай с трудом справлялся со всё возрастающими нагрузками и потому по плану тоннели метро должны были быть проложены параллельно трамвайным линиям. Предлагалось строительство трех диаметров: Тверского (от Тверской заставы до Покровской), Замоскворецкого (Виндавский вокзал — Серпуховская площадь) и Мясницкого (Смоленский рынок — Каланчевская площадь), соединяющихся с Николаевской, Александровской, Нижегородской, Курской и Ярославской железными дорогами. В перспективе планировался пропуск пригородных поездов через центр города.

Если бы этот проект был осуществлён, московское метро вряд ли могло бы считаться одним из самых красивых и удобных в мире [4]. Подземные станции, в большинстве случаев, имели бы почти одинаковое устройство, за исключением двух пересадочных станций — на Театральной и Лубянской площадях.

В годы Советской власти вопрос о строительстве метро был поднят в 1922 году, а три года спустя разработан проект так называемого Мясницкого радиуса, но он не удовлетворил потребности москвичей и не был принят.

Первый этап формирования системы метрополитена Москвы

1. История Московского метрополитена начинается с июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. (О строительстве Московского метрополитена: Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП/б/,10.07.35 // Строительство Москвы. 1935. № 4. С. 3-6), на котором рассматривался вопрос о Московском городском хозяйстве. В отношении городского транспорта пленум отметил, что «текущая работа по улучшению трамвайного хозяйства, его частичная реконструкция и расширение трамвайной сети не решают в целом проблемы развития пассажирского транспорта в Москве, в связи с чем «необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве, как главного средства, разрешающего проблему быстрых людских перевозок» [5-7].

Так было положено начало строительству метрополитена, которому предшествовала разработка системы внеуличных дорог Москвы, основывающаяся на перспективах развития города, строительстве новых жилых районов и промышленных зон. Она выявила общий характер будущей сети метрополитена и позволила ближе подойти к выбору направления для первоочередного строительства [8, 9].

Наиболее загруженным в Москве и нуждающимся в мощных транспортных средствах всегда было северо-восточное направление, включающее район Комсомольской площади с тремя главнейшими вокзалами развитого пригородного движения, расположенными на ней. Улица Кирова единственная, связывающая вокзалы с центром города, проходила по густо застроенным и оживлённым кварталам, не вмещая огромный транспортный поток, формирующийся на ней.

Целесообразность сооружения линий метрополитена в этом направлении не вызывала сомнений. Так родилась первая линия метрополитена, которая была открыта 15 мая 1935 года, соединив центр города с Сокольниками и Парком культуры и отдыха им. Горького [10, 11], ответвляясь у библиотеки им. Ленина на Смоленскую площадь.

2. Для Москвы характерна радиально-кольцевая структура улично-дорожной сети города с улицами, расходящимися лучами в разных направлениях от центра города и связывающими их кольцевыми магистралями [12]. Эта исторически сложившаяся структура была взята за основу новой планировки и дальнейшего развития Москвы, (О генплане реконструкции г. Москвы: Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП/б/,10.07.35 // Строительство Москвы. 1935. № 7. С. 18) в частности говорилось: «Разрешение транспортной проблемы определяется не только увеличением мощности средств передвижения, но и её увязкой с планом города. Транспорт, как фактор современной жизни

большого города, не может решаться изолировано от всей проблемы реконструкции, застройки и развития города» [13]. В результате в первом генплане реконструкции Москвы 1935 г. была заложена ныне реализованная радиально-кольцевая сеть метрополитена [14-18], увязанная впоследствии с сетью пригородных железных дорог (рис. 1).

Рис. 1. Начальный период. Формирование метрополитена Москвы (иллюстрация авторов)

Второй этап формирования системы метрополитена Москвы

В 1938 году была введена в эксплуатацию вторая очередь метрополитена — линии, соединившие центр с Киевским, Белорусским и Курским вокзалами. Станция «Киевская» связала пригородные платформы железной дороги с метрополитеном.

В марте 1938 года был открыт Покровский радиус метрополитена, примкнувший в центре города к Арбатскому радиусу и образовавший, таким образом, Арбатско-Покровскую линию. В результате были созданы самостоятельные линии «Сокольники-Центральный парк Культуры» и «Киевский вокзал-Курский вокзал». На Покровском радиусе станция «Площадь Революции» объединилась со станцией «Площадь Свердлова» Горьковского радиуса. Таким образом, сформировался крупный пересадочный узел двух линий метрополитена. Линия Горьковского радиуса (9,5 км) вступила в эксплуатацию в сентябре 1938 года, завершая тем самым строительство второй очереди Московского метрополитена (26,5 км с 22 станциями) [19, 20].

Во время Великой Отечественной войны в 1943-44 гг. был введён в эксплуатацию третий диаметр метрополитена длиной 16 км, продолживший Арбатско-Покровский радиус от Курского вокзала до Измайлово. Сеть метро достигла 40 км с 29 станциями, пересекая своими линиями центр города и связывая с ним периферийные районы.

Открытие новых линий повлияло на нагрузку центрального пересадочного узла, включающего станции «Проспект Маркса», «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова». Поток пассажиров в одном направлении достигал 12-13 тыс. чел/час. В связи с этим назрела необходимость объединить все три станции подземными пешеходными связями, сформировав крупный пересадочный узел. Подобный пересадочный узел образовался между станциями «Калининская» и «Библиотека им. Ленина».

Решение о строительстве четвёртой очереди было принято правительством в трудные годы Великой Отечественной войны. Она проходит под главными улицами и площадями города, образуя 20 км кольцо, соединяющее 18 районов столицы и семь крупнейших вокзалов: Курский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Белорусский, Киевский, Павелецкий. Двенадцать станций кольцевой линии расположены в зонах, где особенно велик поток пассажиров и насущна необходимость в быстром, бесперебойно действующем транспорте. Шесть кольцевых станций соединены с ранее построенными подземными станциями, что дает возможность пассажирам совершать пересадку с кольцевой линии на любую радиальную. Большое кольцо метрополитена связало при помощи 6 пересадочных узлов существующие линии всех ранее построенных трёх очередей метрополитена, при этом общая протяженность сети достигла 60 км и включила 41 станцию.

Одновременно со значительным развитием средств наземного транспорта (трамвая, автобуса, троллейбуса) роль метрополитена как основного средства скоростных перевозок продолжала неуклонно возрастать. В 1936 году поезда метрополитена перевозили лишь 5 % общего числа пассажиров городского транспорта, в 1940 г. их число достигло 14 %. В период Отечественной войны удельный вес метрополитена в городском пассажирском транспорте возрос до 32 %. В 1946 г. метрополитен перевёз 43,1 % всех пассажиров, трамвай — 42,7 %, троллейбус — 9,1 %, автобус — 5,1 %. Таким образом, метрополитен занял по размерам перевозок первое место среди всех видов городского транспорта.

По мере осуществления генплана реконструкции Москвы 1935 года действующие линии удлинялись, обслуживая периферийные районы города, образуя мощную транспортную систему протяженностью 130 км. Станции размещались в зонах наибольшего тяготения населения, на расстоянии в среднем 1,5 км одна от другой.

Система линий основана на пересечении диаметров друг с другом в разных уровнях, с пересечением их кольцевой линией. В узлах пересечения образуются пересадочные узлы, обеспечивающие переход с кольцевой линии на диаметры. К 1960 году все работы, намеченные Генпланом 1935 года и планом послевоенного развития города 1952 года, в целом были выполнены.

С интенсивным освоением юго-западного района Москвы возникла острая необходимость в непосредственной связи между этим районом и восточной частью города, что в конце 40-х годов вызвало необходимость приступить к разработке перспективной схемы развития внеуличного транспорта Москвы на период 1946-65 гг.,

осуществлённой Секцией научной разработки проблем транспорта при Академии наук СССР, предложившей полукольцевую линию метро [2].

Рис. 2. Второй этап. Формирование метрополитена Москвы (иллюстрация авторов)

Предложенная схема предполагала удвоение числа радиусов в центральной части города и, соответственно, увеличение количества станций и новых пересадочных узлов. На периферии

города намечалось создание второго кольца, внеуличного транспорта вдоль трассы Окружной железной дороги или по трассе проектируемой пятой кольцевой магистрали.

По мнению И.В. Бордукова [21] эта схема в настоящее время должна получить существующие коррективы в соответствии с новыми требованиями планировки и застройки городов, учитывающими опыт строительства и проектирования метрополитена в зарубежных странах, ориентированный на узловые системы, формируемые за счёт взаимно пересекающихся диаметров. Так построены метрополитены в Париже, Лондоне, Берлине и многих других странах.

В этом случае обилие пересечений позволяет рассредоточить пересадки на территории всего города, в связи с чем вся система обслуживания населения метрополитеном приобретает гибкий характер и создает большие удобства для пассажиров. По мнению И.В. Бордукова этот принцип необходимо применить в Москве. Так, например, вместо второго кольца внеуличного транспорта целесообразнее было бы построить два взаимно пересекающихся диаметра с образованием дополнительных узлов в серединной и южной частях города, а также предусмотреть продолжение линии метро в лесопарковый пояс и далее в пригородную зону, расположенную между железнодорожными магистралями, сходящимися к Москве.

В.А. Черепанов отмечал [22], что «строительство вылетных линий метрополитена дает возможность беспересадочного сообщения с пунктами, удалёнными от города на 15-20 км и удобные пересадки пассажирам дальних пригородных зон на совмещённых станциях. Это обеспечит рассредоточение пригородного пассажирооборота, разгрузку головных вокзалов, увеличение числа дальних пригородных зон, обслуживаемых вылетными линиями метрополитена.

Для создания удобства пассажирам периферийных территорий Ю.С. Малков также предлагает устроить сеть разветвления многочисленных радиальных линий [23]. Такое решение, по мнению авторов, невозможно было принять к осуществлению, так как проблему периферийных территорий целесообразнее решать за счёт подвоза пассажиров к станциям метрополитена наземным транспортом, а не наоборот (рис. 2).

Сеть метрополитена в 1950 году функционировала независимо от пригородных железных дорог и обеспечивала удобную связь между ними лишь при «случайном» пересечении, несмотря на то, что предлагаемые ранее варианты внеуличного транспорта учитывали «повышение уровня транспортного обслуживания всей территории за счёт комплексного и взаимоувязанного развития городского пассажирского транспорта» (Н.Н. Уллас, [24]).

Такая необходимость ощущалась на пригородных направлениях, связанных с центром железнодорожными вокзалами на площадях Киевского, Белорусского, Курского и других вокзалов, где создаются огромные потоки пассажиров пригорода, значительная часть которых стремится в центр города. В этой связи было предложено создать «глубокий ввод» пригородных поездов для связи с центром Москвы. Осуществление такого «глубокого ввода» было предусмотрено Генеральным планом реконструкции. Он представляет собой подземную линию, которая пересечёт центр города, пройдя с севера на юго-восток, где располагаются 7 подземных станций. Этот железнодорожный диаметр способен ликвидировать потоки пассажиров на главных тупиковых вокзалах, образуя артерии внутригородского движения.

О.К. Кудрявцевым разработана принципиальная схема попарного соединения внешних участков существующих и новых диаметров метро, при котором отпадает необходимость устройства второго кольца метрополитена, где система, достигнув определённых размеров, приобретает завершённость, что соответствует принципу ограничения роста города [25].

Третий этап формирования системы метрополитена Москвы

В статье Кудрявцева О.К. «Центр: транспортные проблемы и пути их решения» [26], дальнейшее развитие системы метрополитена должно идти, во-первых, по пути увеличения плотности сети в периферийных районах и, во-вторых, по пути улучшения связей между районами города и его центрами с учётом максимальной разгрузки станций центрального узла. Представленная схема предусматривает создание системы из 6 колец, образованных попарным соединением 6 диаметров, связанных между собой трассами существующей кольцевой линии метро и окружённой железной дорогой, имеющей

южный эксцентриситет относительно исторического центра.

Рис. 3. Третий этап. Формирование комплексной системы метрополитена Москвы

Осуществление этого замысла даст возможность преобразовать существующую радиально-кольцевую систему в регулярную, почти прямоугольную сеть метрополитена. В результате центр города получит равномерное обслуживание метрополитеном всей его

территории, а каждая станция метро центра будет обслуживать не более 4 направлений, тем самым превратившись в простейший пересадочный узел.

Вторым важным элементом этой системы является сеть внутригородских железных дорог, образующая систему из 2 внутригородских диаметров, связанных между собой двумя перемычками: северной — в районе делового центра и южной — на участке малой окружной дороги.

Третьим этапом развития скоростного рельсового транспорта в перспективе должна стать система экспресс-метрополитена, предназначенная для обеспечения скоростной транспортной связи города с его региональными частями, аэропортами и зонами массового отдыха за чертой Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Структура экспресс-метрополитена определяется принятой концепцией развития центра города и размещением его региональных подцентров (рис. 3).

В статье И.В. Бордукова «Транспортная проблема центра Москвы» полноценное и комплексное решение задач по разгрузке центральных станций, увеличению плотности линий метро на окраинах города и коренному пригородных сообщений должно быть достигнуто за счет дополнения радиально-кольцевой схемы новыми линиями в обход центра. В этом случае возможны два предложения, взаимно дополняющих друг друга. Во-первых, необходимо запроектировать линии метро, удобно связывающие юго-западные и северные жилые районы Москвы с юго-восточным промышленным районом в обход центральной части города; во-вторых, пригородное железнодорожное движение необходимо разделить на два самостоятельных главных направления наземных линий метро в пределах города. Такое использование железнодорожных диаметров позволит резко разгрузить метро в центре города, улучшить обслуживание окраинных районов и обеспечить сообщение любой части города с пригородной зоной, в основном, без пересадок на вокзалах и пригородных платформах.

Предложенный проект Генплана 1971 г. разработан с учетом выше рассмотренных предложений и был рассчитан на реализацию в течение 25-30 лет и более отдалённой перспективе 2000-2010 гг.

За прошедшее с 1971 г. время были осуществлены дальнейшие разработки. Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы совместно с НИИ Экономики строительство и рядом других НИИ Госстроя СССР, Госгражданстроя предложил схему организации подземного пространства города, в которой на всех кольцевых станциях метрополитена, а также на конечных станциях намечено размещение комплексов торгового и культурно-бытового обслуживания.

В статье В.П. Полежаева «Столичное метро, его завтрашний день» рассмотрен вариант развития внеуличного транспорта, включающий строительство Большого кольца метрополитена, дополненного хордовыми экспресс-линиями, выходящими за пределы города на 30 км к крупным населённым пунктам, зонам массового отдыха, аэропортам. В Москве эти линии должны выйти на отдельные участки Большого кольца [27].

Основываясь на таком количестве предложенных перспективных схем развития метрополитена, а также для решения всего комплекса проблем, указанных в них, НИиПИ Генплана Москвы совместно с другими специализированными проектными и научно -исследовательскими организациями, министерствами, ведомствами разработал в 1986 г. Схему комплексного развития транспорта г. Москвы до 2010 г. [28].

По этой «Схеме» в 2000 г. завершено формирование радиально-кольцевой сети метрополитена, включающей 8 диаметров и 1 кольцо (470 км линий метрополитена: 315 км радиально-кольцевых линий, 155 км хордовых экспресс-линий).

Новые экспресс-линии проходят в новые жилые районы за пределами МКАД, пройдя через крупные жилые периферийные районы города и через серединную зону города минуя центр [29, 30]. На далёкую перспективу предлагается сооружение четырёх таких линий хордового направления и одной кольцевой линии, проходящей в периферийных зонах города [31].

В ближайшие три года в Москве построят 67 километров новых линий метро, 27 станций. К 2027 году существующая система метро фактически удвоится и 75 районов получат новый доступ к метро за счет развития радиальных направлений [32-34].

Исторический обзор возникновения и формирования системы метрополитена Москвы позволил выделить основные этапы эволюции. Первый — возникновение и эксплуатация первой линии в историческом центре крупнейшего города, как новой формы организации внеуличной связи, возникшей в результате радикального решения проблемы пропускной способности сложившейся уличной сети города (1935 г.).

Второй — формирование сети метрополитена, возникновение узлов взаимодействия с головными железнодорожными вокзалами. Третий — формирование комбинированной системы скоростного рельсового транспорта на основе метрополитена, в состав которого входят внутригородские и межгородские железные дороги. Комплекс транспортных сетей города приобретает единый, взаимосвязанный характер системы, влияющей на все стороны развития современного города. Происходит дифференциация функционального использования транспортных систем и их активное взаимодействие с планировочной структурой города.

Список библиографических ссылок

1. Московское метро: 80 лет историй, фактов и легенд // Moscowwalks.ru 15.05.2015 URL: http://moscowwalks.ru/2015/05/15/moscow-metro-80 (дата обращения: 12.05.20).

2. Московское метро: 80 лет историй, фактов и легенд // 10.10.2016 URL: https://fishki.net/2101143-moskovskoe-metro-80-let-istorij-faktov-i-legend.html (дата обращения: 12.05.20).

3. Sinkevic I. Post-Revolutionary Art in Russia: From Lenin to Stalin // Каижевна исторща. 2017. № 49 (163). P. 285-306.

4. Bodenschatz H., Flierl T. Soviet Union. Urbanism and Dictatorship : A European Perspective, 2015. P. 153, 183.

5. Building the Moscow Metro, or the brief history of the underground city // MOS.RU 13.09.2017 URL: https://www.mos.ru/en/news/item/28604073 (дата обращения: 11.04.20).

6. Kostina O., Ozieva A., Howard J. The Moscow Metro: «Ode to Joy» // Art in Translation. 2016. № 8 (2). P. 242-258.

7. Kostina O. V. Moscow Metro is the Best in the World // Texts. 2016. № (2). P. 64-90.

8. Shimotomai N., Aronson E. Moscow under Stalinist rule, 1931-34 : Springer, 2016.

9. Ефремова М. Г. Историко-культурные аспекты строительства первой очереди Московского метрополитена // Общество: философия, история, культура. 2020. № 1 (69).

10. The Evolution of Moscow’s Subway Maps. A collection of the city’s subway maps since 1935 // URL: https://www.citylab.com/design/2013/05/moscows-subway-maps-through-history/5679 (дата обращения: 12.05.20).

11. Moscow rapid transit system (Metro). Moscow metro history // URL: http://www.opoccuu.com/moscowmetro.htm (дата обращения: 11.04.20).

12. Moscow’s Underground (Russia’s Capital Solves Its Transport Problem) // Railway Wonders of the World 2012-20 URL: https://railwaywondersoftheworld.com/moscow-underground.html (дата обращения: 11.04.20).

13. Grava S. Politics and design of the Moscow Metro : Ekistics, 1977. P. 174-178.

14. Старостенко Ю. Д. «Мы должны вести твердый план»: к истории рассмотрения первого варианта Генерального плана реконструкции Москвы в июле 1934 года // Academia. Архитектура и строительство. 2019. № 2. С. 92-99.

15. Старостенко Ю. Д. История проведения конкурса 1932 года на проект планировки Москвы в свете новых архивных материалов // Academia. Архитектура и строительство. 2019. № 4. С. 32-41.

16. Старостенко Ю. Д. История проведения конкурса 1932 года на проект планировки Москвы в свете новых архивных материалов // Academia. Архитектура и строительство. 2019. № 4. С. 34-39.

17. Старостенко Ю. Д. «Генеральный план реконструкции города Москвы» 1936 года: история создания и ее роль в формировании представлений о реконструкции Москвы первой половины 1930-х годов. СПб : Коло, 2018. 205 c.

18. Старостенко Ю. Д. Основные положения Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г. В свете материалов фонда Л.М. Кагановича (РГАСПИ) // Архитектурное наследство. 2017. № 67. С. 233-248.

19. Shilin A. A., Kirilenko A. M., Znajchenko P. A. Complex reconstruction project of Mayakovskaya metro station in the centre of Moscow // Structural Analysis of Historical Constructions-Anamnesis, Diagnosis, Therapy, Controls. 2016. P. 1736-1741.

20. Nechaeva K. I. The reconstruction project of lighting devices at the Krasnoselskaya Station of the Moscow Metro // Light Engineering. 2019. T. 27. № 3.

21. Bordukov I. V. The problem of urban traffic and transport in Moscow // Municipal economy of Moscow. 1962. № 1. P. 26-30.

22. Cherepanov V. A. Transport and highways of Moscow // Gorodskoye khozyaystvo Moskvy. 1961. № 3. P. 10-13.

23. Malkov Y. S. Once again about peripheral areas and the metro // Gorodskoye khozyaystvo Moskvy. 1965. № 4. P. 21-22.

24. Ullas N. N. The main tasks and measures to improve the organization of urban traffic and transport services in Moscow for 1966-70 // Gorodskoye khozyaystvo Moskvy. 1965. № 3. P.33-35.

25. Kudryavcev O. K. To the question of building a Moscow metro network for the future // Gorodskoye khozyaystvo Moskvy. 1962. № 9. P. 23.

26. Kudryavcev O. K., Dobrer B. I., Shaposhnikov S. V. Center: transport problems and solutions // Gorodskoye khozyaystvo Moskvy. 1967. № 1. P. 23-27.

27. Polezhaev V. D. Moscow metro and its tomorrow // Stroitel’stvo i arkhitektura Moskvy. 1971. № 10. P. 5-8.

28. Lezhava I. G., Golubev G. E. Problems of Construction Activity in the Underground Space of Downtown Moscow // Soil Mechanics and Foundation Engineering. 2004. № 41 (4). P. 119-124.

29. Bocharov Y. P., Tkachenko S. B. The formation of the capital’s functions of Moscow in the planning structure of the city from 1918 to 2018 // Academia. Architectura i stroitelstvo. 2019. № 3. P. 58-69.

30. Burganova M. A. Nikolay I. Shumakov: This is what the architecture must be not only for me but also for all the humanity // Texts. 2015. № (3) P. 58-73.

31. Vlasov D. N., Bakhirev I. A. Moscow Central Ring as a catalyst for changing mobility of residents // Academia. Architectura i stroitelstvo. 2018. № 1. P. 53-58.

32. The complex of urban planning policy and the construction of the city of Moscow. URL: https://stroi.mos.ru/metro (reference date: 02.03.20).

33. Zakirova Y. A., Khusnutdinova S. R., Dembich A. A. Polycentricity of the city of Kazan: Opportunities and limitations for the development of administrative regions // Geographicheskiy vestnik. 2018. № 2 (45). P. 62-71.

34. Nabiullina K. R., Dembich A. A. Innovative features of the master plan of the city of the middle of the XXI century // Innovatsii i investitsii. 2019. № 4. P. 282-286.

Источник: cyberleninka.ru

90 лет назад принято решение о строительстве Московского метрополитена

15 июня 1931 года Пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию, которая одобряла начало работ по строительству московского метрополитена. Однако «путевка в жизнь» для подземки столицы была довольно тернистой — и саму необходимость метрополитена долго ставили под вопрос.

Идея метрополитена давно вынашивалась властями советской Москвы: в годы гражданской войны городской транспорт пришел в упадок. Однако наступление эпохи НЭПа вызвало новый подъем — равно как и расцвет идей о новых способах перемещения в городе. Еще в сентябре 1923 года при техническом отделе Московских городских железных дорог (МГЖД) был создан подотдел для проектирования метро. До конца 1925 года его инженерами были взяты 124 пробы грунта, проведена нивелировка трасс, отмечены водопроводные и канализационные линии, о которых ранее не было никаких сведений. К началу 1926 года подотделу удалось подготовить технический проект сооружения участка от Сокольников до Охотного ряда.

Пытались во времена НЭПа искать помощи и за границей. В марте того же года отдел коммунального хозяйства Моссовета поручил фирме Siemens Bauunion GmbH за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей составить технический проект Мясницкого радиуса — от центра до Каланчевской площади — чтобы сравнить его стоимость и возможность реализации с недавно разработанным проектом МГЖД. Хотя соглашение о совместном строительстве метрополитена так и не было заключено, проект все же был разработан и много дал советским инженерам.

Согласно нему, сеть линий протяженностью 80,3 км должна была включать в себя 86 станций, из которых 17 являлись пересадочными.

В конце 1920-х проектировщики метро предприняли массированную «медийную атаку» для ускорения реализации планов: читали многочисленные лекции, выступали с докладами на различных съездах. К 1928 году им удалось заручиться поддержкой Моссовета. Однако в ноябре того же года на своей странице в «Правде» Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин) раскритиковала планы по созданию акционерного общества для строительства подземки: рабочие нуждаются в достойных жилищах, школах, больницах, а не в роскоши метрополитена. Президиум Моссовета заверил, что решение относительно сроков начала строительства и финансирования не принято, поэтому проектировочные работы продолжились и были завершены к июлю 1930 года.

В первую очередь, согласно итоговому проекту МГЖД, предстояло пробить линии от центра к Сокольникам и Смоленскому рынку, а также к Белорусскому вокзалу. Метро планировали проложить на небольшой глубине. Предполагалось, что ширина тоннелей будет несколько меньше железнодорожного профиля. Таким образом, движение «обычных» составов по метрополитену исключалось. Общая протяженность линий составляла около 50 километров.

Однако воплощению проекта в жизнь помешал суровая реальность. Уже с марта 1930 года в рамках стимулированного процессом Промпартии поиска мнимых саботажников в аппарате МГЖД была развернута чистка. Многие из проектировщиков были арестованы как вредители, подотдел проектирования метро закрыли, а материалы проекта направили в архив.

Уже через неделю после закрытия подотдела для проектирования метро — 6 января 1931 года — Москва встала в транспортном коллапсе. Дорожная пробка в тот день считается одной из самых масштабных в истории столицы: не работали ни трамваи, ни автобусы, ни извозчики, ни такси.

Организованное Московским комитетом ВКП(б) заседание по трамвайному движению 9 февраля 1931 года открыло его участникам безрадостную картину: пути и подвижной состав устарели и даже примерно не соответствовали росту пассажиропотока, четверть всех вагонов из-за поломок была исключена из эксплуатации. До этого момента новый руководитель партийной организации столицы Лазарь Каганович никак не высказывал своей позиции по вопросу: на рубеже десятилетий архитекторы все еще обсуждали будущее Москвы как города, и нужно было оставить пространство для маневра, чтобы не дискредитировать властные структуры официально принятым решением.

Теперь же Московский городской комитет партии перешел к делу. 5 марта 1931 года Бюро МГК утвердило решение комиссии под председательством Кузьмы Рындина. Моссовету совместно с областными плановыми органами и МГЖД поручалось в течение шести месяцев разработать концепцию реконструкции транспортной системы города. Среди прочего поручалось определить «тип дополнительных средств сообщения (метрополитен, проведение железных дорог внутрь города), новые кольцевые линии трамвая и автобуса».

Уже 3 мая на совместном заседании Бюро Московского комитета (областного — «Газета.Ru») и МГК был принят обширный перечень практических мероприятий. Среди прочего предполагалось установить «электрическое быстроходное сообщение во вновь осваиваемых промышленным и жилищным строительством районах путем использования и соответствующего приспособления существующих кольцевых и соединительных железнодорожных веток». Тем самым партийное руководство выступало за старую идею городских железных дорог, соединенных с железнодорожными магистралями — теперь на основе использования окружной дороги.

Проект московского метрополитена спасла в прямом смысле высшая сила, а именно — Иосиф Сталин.

После того, как Каганович и председатель Моссовета Булганин отчитались о принятом перечне, Политбюро образовало собственную комиссию для подготовки решения на основе этого плана. В ее состав, кроме председательствовавшего Кагановича и представителей городской организации вошли и советские лидеры — Сталин, Молотов, Ворошилов, Ягода и Киров.

«Поручить Моссовету и МК образовать комиссию для рассмотрения всех существующих проектов различных средств сообщения и разработать проект метрополитена. Срок: 3 месяца», — гласило постановление, принятое на втором заседании комиссии 14 мая 1931 года. Какой метрополитен имел в виду Сталин, от которого исходила инициатива включения этого пункта — тот, подземный или же городской транспорт железнодорожного типа — из текста постановления и стенограммы обсуждения остается не вполне ясным.

Сразу же после принятия постановления в советской прессе развернулась ожесточенная дискуссия «за» и «против» метрополитена.

14 мая 1931 года в газете «Известия» появилась статья Н. Осинского (известного старого большевика Валериана Оболенского — «Газета.Ru») под заголовком «Нужен ли Москве метрополитен?». В ней он обрушивался с критикой на сторонников «дезурбанизации» Москвы, выступавших против нового московского транспорта. Планы децентрализации нереальны, отмечал Осинский, и предупреждал о том, что на улицах города появятся десятки тысяч личных автомобилей. Тогда надо будет трамвайное движение переместить за пределы Садового кольца, построить метрополитен, а также внедрить автобусное сообщение и такси. В ответ на эту статью в тех же «Известиях» работник Госплана Пузис опубликовал статью, в которой называл метрополитен «устаревшим и антисоциальным средством сообщения».

Однако решение о перспективах развития Москвы и о средствах сообщения в мегаполисе уже было принято при закрытых дверях: 10 июня Политбюро одобрило перечень мероприятий по улучшению московского коммунального хозяйства, переработанный комиссией Кагановича.

В окончательной версии документа городским властям Москвы поручалось немедленно составить проект строительства метрополитена и с этой целью образовать комитет с привлечением специалистов. Одновременно следовало начать подготовительные работы с тем, чтобы проект был подготовлен в течение трех-четырех месяцев. Предполагалось, что в январе 1932 года он должен был быть утвержден. В течение трех месяцев надлежало рассмотреть все существующие проекты, выработать всеобщую схему линий, утвердить окончательный вариант для первой очереди строительства и конструкции тоннелей и эстакад, определить объем инвестиций и подготовить календарный план сооружения первой очереди.

Решающим для истории метрополитена стал пленум ЦК ВКП(б), на котором Каганович выступил с трехчасовым докладом о направлениях развития городов при социализме. Расширение трамвайной сети и закупка автобусов не могут в принципе решить транспортную проблему столицы, отмечал функционер. Необходимо, заявлял Каганович, строительство метрополитена и проведение электрифицированных пригородных поездов внутрь города. В подготовительных заметках к грядущему пленуму партийный функционер писал, что метрополитеном считается не только подземная железная дорога, но любой электрифицированный рельсовый транспорт на собственном полотне. Предложенные первым секретарем МГК направление линий метро, по сути, соответствовало проекту МГЖД: от Каланчевской площади к центру и далее к запланированному Дворцу Советов (на месте взорванного Храма Христа Спасителя), а также через Арбат к Смоленскому рынку.

Резолюция, им предложенная — которая была, по сути, версией уже ранее принятого перечня практических мероприятий — была единогласно принята. «Пленум ЦК считает, что необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве, как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок, с тем чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена», — гласил один из пунктов ее текста.

Источник: www.gazeta.ru

Развитие Метрополитена в Москве

Подведем итоги первого месяца 2021 года — какие события за 31 минувший день навсегда впишутся в летопись столичного метростроения.

( Collapse )

- Tags город , метро , метрострой , московский метрополитен , строительство метро , транспорт

- December 31st, 2020 , 11:00 am

Строительство московского метро. Итоги 2020 года

Традиционно в конце года принято подводить его итоги. Чем запомнится 2020 год в истории столичного метростроения читайте в нашем материале:

- Tags достижения , итоги года , метро , метрострой , москва , московский метрополитен , московское метро , развитие , строительство метро , тоннель

- December 30th, 2020 , 06:14 pm

Метроновости от РМТМ. Выпуск №34. 16-31 Декабря 2020г.

Вторая часть летописи столичного метростроения за последний месяц 2020-го

Часть 2. 16-31 Декабря 2020 года.

( Collapse )

- Tags #ПанорамаРМТМ , динамо , метро , московский метрополитен , московское метро , строительство метро , электрозаводская

- December 25th, 2020 , 04:51 pm

Метроновости от РМТМ. Выпуск №33. 1-15 Декабря 2020г.

Последний месяц уходящего непростого для всех 20-го года для московского метростроения закончился все же на позитивной ноте. Несколько не столь помпезных, но значимых для транспортной системы города открытий, финиши ТПМК, панорамы строящихся станций БКЛ, новые планы и старые обещания, обновленные архитектурные рендеры, эксклюзивные фото из недр метростроя и многое другое — в нашем ежемесячном дайджесте:

Часть 1. 1-15 Декабря 2020 года.

- Tags метро , метрополитен , москва , московский метрополитен , строительство метро

- December 6th, 2020 , 11:00 am

Метроновости от РМТМ. Выпуск №32. Ноябрь 2020г.

Ноябрь — месяц перед стремительно наступающим авральным декабрем, традиционно жаркая пора для подрядных организаций, проектировщиков, заказчика и Метрополитена, которые, объединившись в едином порыве, ударными темпами стремятся сдать объекты, намеченные, в лучших советских традициях, к открытию до конца года. Для будущих пассажиров же прошедший месяц оказался неоднозначным: кому-то подарил уверенность в завтрашнем дне в виде новой станции метро в пешей доступности, для кого-то открытие станет приятной неожиданностью, а кого-то постигло горькое разочарование от того, что ждать самый быстрый и удобный вид городского транспорта в родном районе еще долго. Метрофанаты запасаются попкорном, а редакция проекта «РМТМ» традиционно в начале нового месяца подводит итоги предыдущего.

Итак, обо всем по порядку:

Источник: rmtm-project.livejournal.com