к) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, грейферы, магниты, спредеры, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с ПС для подъема и перемещения грузов; (пп. «к» в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

л) тара для транспортировки грузов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковшей, мульдов), а также специальной тары, используемой в морских и речных портах; (пп. «л» в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и перемещения людей;

н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам).

выдается специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, с записью в паспорте ПС на основании положительных результатов технического освидетельствования в следующих случаях ;

а) перед пуском в работу после постановки ПС на учет; (пп. «а» в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

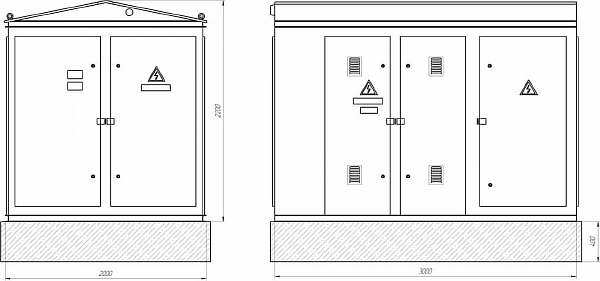

Комплектная трансформаторная подстанция блочная, КТПБ(М)-СЭЩ 110 кВ Электрощит-Самара

б) после монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте, а также после перестановки на новый объект гусеничных, пневмоколесных и башенных быстромонтируемых кранов, питающихся от внешнего источника энергии; (пп. «б» в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

в) после реконструкции;

г) после ремонта расчетных элементов или узлов металлоконструкций с применением сварки.

Специалистом, выдавшим разрешение на пуск в работу ПС, должна быть сделана соответствующая запись в его паспорте, а после перестановки на новый объект гусеничных, пневмоколесных и башенных быстромонтируемых кранов, питающихся от внешнего источника энергии, запись должна быть сделана в вахтенном журнале.

Решение о пуске в работу ПС, отбор мощности у которых для собственного передвижения и работы механизмов осуществляется от собственного источника энергии, а именно:

грузоподъемных кранов, установленных на автомобильные шасси, специальные шасси автомобильного типа;

— грузоподъемных кранов на пневмо, гусеничном, тракторном, железнодорожном ходу;

— подъемников (вышек), в том числе подъемников с рабочими платформами;

— кранов-экскаваторов, предназначенных для работы с крюком, после перестановки их на новый объект выдается специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС, с записью в вахтенном журнале.

Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары и специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами) записывается в специальный журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

Решение о пуске в работу ПС, подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, выдается специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, с записью в паспорте ПС на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу в следующих случаях:

— при пуске в работу после установки на объекте башенных кранов (за исключением быстромонтируемых) и грузопассажирских строительных подъемников;

— при пуске в работу после установки на объекте кранов мостового типа и портальных кранов;

— при пуске в работу после постановки на учет самоходных кранов иностранного производства грузоподъемностью 25 тонн и более, а также быстромонтируемых башенных кранов иностранного производства;

— при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавших срок службы.

Для принятия решения о возможности пуска ПС в работу эксплуатирующая организация обеспечивает работу комиссии в составе:

председателя комиссии — уполномоченного представителя эксплуатирующей организации;

членов комиссии — уполномоченных представителей эксплуатирующей организации, специализированных организаций (если осуществлялся монтаж, проводилась экспертиза промышленной безопасности), а также уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

При работе указанной комиссии осуществляется проверка возможности эксплуатации ПС (проверка соответствия требованиям технических регламентов и настоящих ФНП, эксплуатационной и ремонтной документации, проверка работоспособности ПС). (п. 141 в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

Перечень документов, которые должны быть у организации до пуска ПС в работу.

1. Разрешение на строительство объектов, для монтажа которых будет установлено ПС.

2. Техническая документация на ПС – паспорт, техническое описание и руководство (инструкция) по эксплуатации. Документы поставляются заводом-изготовителем вместе с грузоподъемным механизмом.

Дубликат паспорта, дубликат руководства (инструкции) по эксплуатации ПС должны быть изготовлены заводом — изготовителем ПС либо специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения экспертизы промышленной безопасности ПС, при этом экспертная организация подготавливает дубликат паспорта на основании проведенной экспертизы промышленной безопасности до начала эксплуатации ПС на ОПО.

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

3. Документ об оценке соответствия ПС обязательным требованиям, который оформляется до пуска оборудования в работу – сертификат соответствия ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» или заключение экспертизы промышленной безопасности в случае отсутствия сертификата соответствия, например, на ПС, бывшие в употреблении или изготовленные для собственных нужд.

4. Свидетельство о регистрации ОПО – документ, подтверждающий внесение сведений об ОПО с ПС в государственный реестр. К нему прилагаются согласованные с Ростехнадзором Карты учета и Сведения, характеризующие ОПО.

5. Положение о производственном контроле (ППК) – нормативный документ, который устанавливает общие требования к выполнению руководителями и инженерно-техническим персоналом своих должностных обязанностей по обеспечению промышленной безопасности при обслуживании ОПО с ПС. ППК необходимо для всех опасных производственных объектов. Об этом говорит ст. 11 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности…».

6. Положение о техническом расследовании причин аварий, инцидентов на ОПО (ПРИ) – обязательный нормативный документ, цель которого – закрепить порядок выяснения причин аварий, определить формы ведения статистики, подачи отчетов о принятых мерах для устранения последствий аварий и инцидентов (статья 9.1 ФЗ №116). Порядок проведения технического расследования причин инцидентов на ОПО, основные пункты которого находят отражение в документе, закреплен Приказом Ростехнадзора № 480 от 19.08.2011г. Согласно п. 32 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов…» ПРИ утверждается эксплуатирующей организацией и согласовывается с Ростехнадзором.

7. Инструкции, определяющие действия работников ОПО с ПС в аварийных ситуациях (п. 256 ФНП). В документах указываются требования, определяемые спецификой ОПО, а также следующие сведения для работников эксплуатирующей организации: оперативные действия по предотвращению и локализации аварий; способы и методы ликвидации аварий; схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована; порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний оборудования ОПО; порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, схема и порядок эвакуации крановщика (оператора), покидающего кабину управления ПС; места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем состоянии; места отключения вводов электропитания ПС; места расположения медицинских аптечек первой помощи; методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения; порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и инцидентов. Ответственность за наличие инструкций лежит на руководстве ОПО. Каждый работник, задействованный в эксплуатации ОПО, знакомится с указанным документом под роспись.

8. Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Договор страхования для ОПО с ПС заключается в обязательном порядке согласно Федеральному закону № 225-ФЗ от 27.07.2010г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта…» и Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности…» (статья 15).

9. Протоколы аттестации (проверки знаний) по промышленной безопасности, заверенные аттестационной комиссией Ростехнадзора. Для предприятий, эксплуатирующих ОПО с ПС, аттестация проводится в отношении руководителя (зам. руководителя), а также 3-х специалистов: специалиста, ответственного за производственный контроль при эксплуатации ПС;

специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

10. Заключения экспертизы промышленной безопасности на ПС в том случае, если (п. 260 ФНП): истек срок службы или превышено количество циклов нагрузки ПС, установленных заводом-изготовителем; в технической документации отсутствуют данные о сроке службы ПС, а фактический срок его службы превысил 20 лет; проводились работы, связанные с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов ПС, либо восстановительный ремонт после аварии или инцидента на ОПО, в результате которых был поврежден ПС, а также в случае отсутствия сертификата соответствия, например, на ПС, бывшие в употреблении или изготовленные для собственных нужд. Обращаем ваше внимание на то, что экспертиза промышленной безопасности проводится только для тех грузоподъемных механизмов, которые подлежат учету в Ростехнадзоре.

11. Проекты производства работ (ППР) в случае выполнения строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях на ОПО с применением ПС (п. 101 ФНП). ППР разрабатываются эксплуатирующей или специализированной организацией согласно требованиям п. 159-167 ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения». Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР не допускается.

12. Технологические карты (ТК) в случае выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складирования грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках (п. 102 ФНП). ТК разрабатываются эксплуатирующей или специализированной организацией согласно требованиям п. 159-167 ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения». Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ТК не допускается.

13. Акт сдачи-приемки рельсового пути (для ПС, передвигающихся по рельсам);

(пп. «з» в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

документы, подтверждающие соответствие и работоспособность фундаментов для стационарно установленного башенного крана и строительных конструкций (для рельсовых путей мостовых кранов).

К документам, подтверждающим соответствие и работоспособность фундаментов для стационарно установленного башенного крана и строительных конструкций (для рельсовых путей мостового крана), относятся документы, подтверждающие фактическое выполнение и соответствие проектной (рабочей) документации, разработанной на устройство фундаментов и строительных конструкций:

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

акты освидетельствования скрытых работ;

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

исполнительные геодезические схемы и чертежи;

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

акты освидетельствования ответственных конструкций;

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)

документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)13.

14. Организация должна разработать и утвердить распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов:

специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;

специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

Источник: remkran35.ru

5.8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Sн Полная номинальная мощность трансформатора (автотрансформатора) в МВА; Uвн Номинальное напряжение обмотки высшего напряжения в кВ; Uсн Номинальное напряжение обмотки среднего напряжения в кВ; Uнн Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения в кВ; ΔPx Потери мощности холостого хода в кВт; ΔPквн Потери мощности короткогозамыкания (высокая — низкая) в кВт; ΔPквс Потери мощности короткогозамыкания (высокая — средняя) в кВт; Uкв-с Напряжение короткого замыкания (высокая — средняя) в %; Uкв-н Напряжение короткого замыкания (высокая — низкая) в %; Uкс-н Напряжение короткого замыкания (средняя — низкая) в %; Ix Ток холостого хода в %; Sнн Полная номинальная мощность обмотки низкого напряжения. Близкие по типу ТДН 16000/110/6

Особенности проектирования подстанций 110 кВ

Проектирование подстанции 110 киловатт обычно начинают с процедуры ТЭО (технико-экономическое обоснование проекта) на данном номинале напряжения, однако иногда номинал напряжения не столь важен с точки зрения ТЭО. Это зависит от наличия в выбранном районе распределительных подстанций и уровней напряжения, при которых эта аппаратура работает.

Кроме этого, немаловажным фактором является ее загруженность. Зачастую разработка проекта электроснабжения подстанций 110 кВ приводит к необходимости перестраивать и модернизировать питающие центры (электростанции, магистральные подстанции).

Проектирование подстанции 110 кВ должна осуществляться силами высококвалифицированных инженеров-проектировщиков, специалистов по релейной и автоматической защите и знающих, как произвести расчет защитного заземления электроустановок. Ведь подстанции 110 килоВатт образуют централизованную систему подключения электричества промышленных зон и жилых кварталов городов и поселков.

Пример проекта наружного электроснабжения

Обустройство схемы электроснабжения крупных объектов начинается именно с начала проектирования подстанций 110 10кВ. Распределительная аппаратура на напряжении 10 кВ подстанций 110/10 должна обеспечивать электричеством сети среднего напряжения, тем самым поддерживая нормальные показатели системы электроснабжения и ее проекта.

Опыт в процессе воплощения проекта подстанции 110 кв играет чуть ли не решающую роль. Ведь минимальная ошибка проектировщика может привести не только к массовому отключению целых районов от электричества, но и к серьезной системной аварийной ситуации. Такое развитие событий приведет к веерному отключению региональных сетей от общей системы электроснабжения, что в результате может привести к серьезному экономическому ущербу и даже к смерти людей. Поэтому команда инженеров-проектировщиков должна иметь огромный опыт в столь ответственной сфере и нести максимальную ответственность за проделанную работу.

Характеристики ТДН 10000/110/6

- Характеристики

КТПБ (М)-110 / 10 (6) кВ — комплектные трансформаторные подстанции блочные модернизированные

Конструкция

Подстанция состоит из следующих комплектных функциональных блоков:

Закрытый блок РУ-10 кВ

- с распределительными устройствами 10(6) кВ;

- с трансформатором собственных нужд 10(6)/0,4 кВ;

- со шкафом питания собственных нужд;

- со шкафом оперативного тока, который является источником постоянного питания для микропроцессорных защит, систем автоматики, управления, измерений, аварийного освещения;

- с системой инженерно-технического обеспечения здания.

Блок силового трансформатора

- трансформатор 110/10(6) кВ мощностью до 63000 кВА.

Блок общеподстанционного пункта управления (ОПУ)

- В ОПУ размещается оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики, АИИСКУЭ, шкафы собствен- ных нужд, шкаф оперативного тока, шкаф питания цепей электромагнитной блокировки. Так же в ОПУ может размещаться помещение для персонала.

Открытое распределительное устройство 110кВ может быть выполнено с использованием отдельных блоков с установленными на них аппаратами, а так же с применением компактного модуля, для открытых распределительных устройств типа КМ-ОРУ-110, состоящего из трехполюсного колонкового элегазового или вакуумного выключателя, трансформаторов тока, напряжения, шинного и линейного разъединителей с полимерными изоляторами.

Основное оборудование подстанций

ОРУ-110кВ — может выполняться как из отдельных блоков, так и с применением модулей КМ-ОРУ-110кВ. Модуль КМ-ОРУ-110 кВ — компактный модуль для открытых распределительных устройств. Каждый блок КМ-ОРУ- 110 имеет опорную металлоконструкцию, состоящую из опорных стоек и продольных швеллеров с растяжками. На продольные швеллеры укладываются поперечные цоколи для установки оборудования.

Металлоконструкция собирается на объекте при помощи болтовых соединений. Конструкция опорных стоек позволяет устанавливать последовательно несколько блоков с общей металлоконструкцией, что позволяет при необходимости развития схемы развивать уже смонтированные блоки на месте доработки.

Базовый модуль выполняется с применением:

- полимерных изоляторов типа ОСК-10-110;

- трехполюсного вакуумного выключателя ВБП-110 -31,5/2000 УХЛ1.

- трансформаторов тока типа ТБМО-110*;

- трансформаторов напряжения НАМИ-110*;

- разъединителя подвесного**;

- разъединителей шинного и линейного типа РГНП.2 и РГНП.1;

- изоляторов;

- ограничителей перенапряжения.

Возможно применение трансформаторов других марок и производителей.

Подвесной шинный разъединитель, не требующий обслуживания, является особенностью конструкции. Он позволяет создавать схемы ОРУ с одним выключателем на две рабочие системы шин.

Базовый модуль КМ-ОРУ-110 может дополняться блоками заземления, измерения, ограничения перенапряжения и др. для реализации любых схем.

По желанию заказчика этот набор может быть дополнен ячейковым порталом, линейным порталом, кабельными конструкциями в пределах ячейки, линейной изоляцией с арматурой, шкафами промежуточных соединений и выносными блоками управления.

ОРУ-110кВ может выполняться из отдельно стоящих блоков, со смонтированными аппаратами высокого напряжения и элементов ошиновки.

Конструкция блоков приема ВЛ 110 кВ обеспечивает портальный прием с применением гирлянд и натяжных устройств, а также беспортальный прием непосредственно на блок приема ВЛ. Выбор вида конструкции блоков приема производится проектным институтом.

Блок силового трансформатора

На подстанциях применяются силовые трансформаторы 110/10 кВ мощностью до 63000 кВА, которые могут иметь автоматическую регулировку напряжения под нагрузкой, РПН.

Технические характеристики применяемых трансформаторов указаны в заводской документации.

В блоке распределительного устройства 10 кВ в закрытом исполнении устанавливается следующее электрооборудование:

- комплектное распределительное устройство 10 (6) кВ КС-10 с вакуумным выключателем типа ВБП, ВБМ, ВБЭ, ВБЭП;

- трансформаторы тока в эпоксидной изоляции 10 кВ;

- трансформаторы напряжения в эпоксидной изоляции 10 кВ;

- ограничители перенапряжения внутренней установки;

- силовые предохранители для трансформаторов напряжения.

5.8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Ниже приведены характеристики и технические показатели отдельных ПС 110—500 кВ, выполненных в последние годы.

Источник: xn—-btbkfigffl2amn.xn--p1ai

Эксплуатация подъемных сооружений. Правила безопасности

С 1 января 2021 года ввели в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. Действовавшие ранее ФНП от 12.11.2013 № 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» отменили с 1 января 2021 года. В статье мы расскажем, какие новшества произошли.

- Поднадзорные и неподнадзорные Ростехнадзору подъемные сооружения

- Ввод в эксплуатацию поднадзорных и неподнадзорных подъемных сооружений: как обеспечить безопасность

- Регистрация подъемных сооружений в Ростехнадзоре в 2021 году

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используют подъёмные сооружения (с 1 января 2021 года)

- Подготовка персонала, эксплуатирующего подъемные сооружения (обучение, аттестация / проверка знаний, периодичность, для специалистов и рабочих)

- Порядок назначения ответственных лиц при эксплуатации подъемных сооружений

Поднадзорные и неподнадзорные Ростехнадзору подъемные сооружения

Новые правила исключили некоторые подъемные сооружения из перечня опасных производственных объектов, подлежащих регистрации и надзору органами Ростехнадзора:

- подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами) с высотой подъема до 6 м включительно

- подъемники (вышки), предназначенные для работы только в качестве аттракционов с применением кабин (люлек) с людьми

Ранее эти объекты были выделены в пункте «е» правил. Теперь, если люлька не поднимается выше 6 метров, ставить ее на учет в Ростехнадзор не нужно. Не нужно регистрировать и аттракционы (оборудованные кабинами, например, колесо обозрения). Это новость плохая, учитывая неудовлетворительное техническое состояние парков отдыха и развлечений.

Таблица 1. Какие подъемные сооружения поднадзорны Ростехнадзору

| а) грузоподъемные краны всех типов; б) мостовые краны-штабелеры; в) краны-трубоукладчики; г) краны-манипуляторы; д) строительные подъемники; е) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами); ж) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; з) электрические тали; и) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком; к) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, грейферы, магниты, спредеры, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с ПС для подъема и перемещения грузов; л) тара для транспортировки грузов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковшей, мульдов), а также специальной тары, используемой в морских и речных портах; м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и перемещения людей; н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам). |

а) грузоподъемные краны всех типов; б) мостовые краны-штабелеры; в) краны-трубоукладчики; г) краны-манипуляторы; д) строительные подъемники; е) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами); ж) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; з) электрические тали; и) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком; к) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, грейферы, магниты, спредеры, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с ПС для подъема и перемещения грузов; л) грузовая тара, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковшей, мульдов) и в морских и речных портах; м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и транспортировки людей; н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам). |

а) краны для подъема и опускания затворов гидротехнических сооружений без осуществления зацепления их крюками, оборудованные единственным механизмом подъема и не оснащенные механизмом передвижения крана; б) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами) с высотой подъема до 6 м включительно; г) предназначенные для работы только в качестве аттракционов с применением кабин (люлек) с людьми. |

Таблица 2. На какие подъемные сооружения не распространяются ФНП

| а) применяемые в интересах обороны и безопасности государства, гражданской и территориальной обороны или относящиеся к вооружению и военной технике, кроме ПС общепромышленного назначения, перечисленных в пункте 3 ФНП и предназначенных только для транспортировки обычных грузов; б) применяемые на объектах использования атомной энергии, а также оказывающие влияние на ядерную и радиационную безопасность; в) с ручным приводом, лифты, канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы, напольные, завалочные и посадочные грузоподъемные машины, электро- и автопогрузчики, путе- и мостоукладочные машины, подъемные комплексы для парковки автомобилей, эвакуаторы автомобилей; г) установленные в шахтах, на судах и иных плавучих средствах; е) предназначенные для работы только в исполнении, исключающем применение грузозахватных приспособлений с навесным оборудованием (например, вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, буровым оборудованием), а также кабин (люлек) с людьми, используемых в качестве аттракционов; ж) монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются (мачты, балки, шевры); з) краны для подъема створов (затворов) плотин без осуществления зацепления их крюками; и) домкраты; к) манипуляторы, используемые в технологических процессах. |

а) применяемые в интересах обороны и безопасности государства, гражданской и территориальной обороны или относящиеся к вооружению и военной технике, кроме ПС общепромышленного назначения, перечисленных в пункте 3 ФНП и предназначенных только для транспортировки обычных грузов, и кроме ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее — Госкорпорация «Росатом»), при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных установок военного назначения; б) специально сконструированные для применения на вводимых в эксплуатацию, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации объектах использования атомной энергии при обращении с ядерными материалами, ядерным топливом, радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, радиационными источниками и их перемещении, а также при перемещении грузов в помещениях (зонах), в которых располагаются системы и элементы, важные для безопасности объектов использования атомной энергии; в) с ручным приводом, лифты, канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы, напольные, завалочные и посадочные грузоподъемные машины, электро- и автопогрузчики, путе- и мостоукладочные машины, подъемные комплексы для парковки автомобилей, эвакуаторы автомобилей; г) установленные в шахтах и на любых плавучих средствах; д) предназначенные для работы только с навесным оборудованием (вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, буровым оборудованием); е) монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются (мачты, балки, шевры); ж) краны для подъема и опускания затворов гидротехнических сооружений без осуществления зацепления их крюками, оборудованные единственным механизмом подъема и не оснащенные механизмом передвижения крана; к) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами) с высотой подъема до 6 м включительно; л) предназначенные для работы только в качестве аттракционов с применением кабин (люлек) с людьми. |

Ввод в эксплуатацию поднадзорных и неподнадзорных подъемных сооружений: как обеспечить безопасность

Ввод в эксплуатацию поднадзорных и неподнадзорных ПС требует особого внимания. Подъемные средства подлежат вводу после получения положительных результатов технического освидетельствования. ПС должны соответствовать требованиям, установленным в проектной документации.

Если вводятся в эксплуатацию съемные грузозахватные приспособления и тара, нужно внести запись в журнал учета и периодического осмотра СГП и тары. Запись вносит ответственный за безопасное производство работ, назначенный приказом руководителя организации.

Если вводят в эксплуатацию съемные кабины или люльки, которые навешивают на грузозахватные органы кранов и приспособленные для подъема людей, ответственный за осуществление производственного контроля вносит запись в паспорт. Основанием для записи является положительное грузовое статическое испытание. Для того, чтобы ввести в эксплуатацию ПС, организация, владеющая ПС своим приказом создает комиссию. Кроме работников организации, в комиссию включаются представители монтажной организации и представитель Ростехнадзора.

Комиссия подписывает, а руководитель организации утверждает акт готовности. Если представитель Ростехнадзора находит нарушения и отражает их в своем особом мнении, организация, владеющая объектами, должна подать в Ростехнадзор информацию об устранении нарушений. После этого решение о пуске ПС в работу оформляется приказом руководителя организации. Результаты работы комиссии отражаются в акте пуска ПС в работу.

Комиссия вначале рассматривает документы:

- разрешение на строительство объектов, для монтажа которых будет установлено ПС;

- паспорт ПС (в случае его утраты — дубликат);

- сертификаты (декларации) соответствия;

- руководство (инструкция) по эксплуатации ПС (в случае утраты — дубликат);

- акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документацией;

- заключение экспертизы промышленной безопасности в случае отсутствия сертификата (декларации) соответствия;

- ППР и ТК;

- акт сдачи-приемки рельсового пути (для ПС, передвигающихся по рельсам);

- документы, подтверждающие соответствие и работоспособность фундаментов для стационарно установленного башенного крана и строительных конструкций (для рельсовых путей мостовых кранов).

Для ввода в эксплуатацию стационарных башенных и мостовых кранов с рельсовыми путями дополнительно прилагаются:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Порядок ввода в эксплуатацию ПС, не подлежащих учету в Ростехнадзоре устанавливаются в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации ПС. На все объекты, как поднадзорные, так и не поднадзорные, нужно вести паспорта, а также составить производственные инструкции.

Инструкции должны быть утверждены руководителем организации. После утверждения их нужно довести до работников, которые будут эксплуатировать неподнадзорные объекты, в письменной форме. Инструкции должны быть размещены на рабочих местах.

В производственной инструкции необходимо указать технологическую последовательность операций, порядок действий при неисправности и меры безопасности. Также необходимо разработать инструкции по охране труда.

Регистрация подъемных сооружений в Ростехнадзоре в 2021 году

При регистрации ОПО производится внесение сведений об объектах и эксплуатирующих их организациях в государственный реестр, присваивается регистрационный номер, выдается свидетельство о регистрации в реестре.

Регистрация ОПО, где эксплуатируются ПС, должна выполняться в соответствии с Правилами регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (далее — реестр ОПО), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 и Федеральным законом № 116-ФЗ.

С 1 января 2021 вступили в силу новые требования к регистрации в ОПО, утвержденные Приказом Ростехнадзора № 471 от 30.11.2020 года. Срок внесения в государственный реестр изменений, касающихся характеристик ОПО составляет 20 рабочих дней.

Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используют подъёмные сооружения

Правило №1. Новыми ФНП исключен термин «подъемные средства», теперь применяется только термин «подъемные сооружения». ФНП изменили область распространения правил, добавлены ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями Росатома.

Правило №2. Теперь в ФНП вместо термина «специалист» указано инженерно-технический работник. Если в паспорте ПС нет записи о соответствии ПС ветровому району и сейсмичности района установки, указанные сведения могут быть подтверждены изготовителем ПС с предоставлением расчетов ветровой нагрузки и сейсмоустойчивости ПС.

Правило №3. Новые правила обязали специалистов сварочного производства, осуществляющих подготовку и руководство сварочными работами, и сварщиков, выполняющих сварочные работы отвечать квалификационным характеристикам (согласно профстандарту) и своевременно проходить аттестацию.

Правило №4. При эксплуатации ПС необходимо обеспечить ограждение по границам опасных зон, где производятся работы с применением ПС, с целью исключения попадания в них третьих лиц и обеспечения безопасности технологических процессов с ПС, с использованием сигнальных лент и ограждений, а также предупреждающих надписей, табличек, знаков безопасности и иных визуальных предостережений.

Внимание! Стропальщики должны быть обеспечены спецодеждой со специальными отличительными знаками. Крановщик должен видеть, кто является старшим стропальщиком, команды которого являются приоритетными. Ранее это уже было в Советском Союзе, когда стропальщики носили нарукавную сигнальную повязку.

Правило №5. Теперь для монтажа ПС разрабатывается только проект производства работ и технологическая карта, а вот технологический регламент разрабатывать не требуется. Перевод ПС на дистанционное управление (радиоуправление) более не является техническим перевооружением опасного производственного объекта.

Правило №6. Теперь на ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС составляют проект, а не технические условия. Новыми правилами отменена необходимость разработки наряда-допуска машинисту крана, осуществляющего вход в кабину крана через проходные галереи вдоль рельсового пути.

Правило №7. Подъем, перемещение и транспортирование длинномерных грузов в пакетирующих стропах осуществляется не менее чем двумя пакетирующими стропами соответствующей грузоподъемности.

Важно! Запрещено допускать в качестве рабочих люльки подъемников (вышек) персонал других организаций. Поэтому работник должен быть штатным.

Подготовка персонала, эксплуатирующего подъемные сооружения

В статье 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» указано, что руководство и эксплуатационный персонал организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения, должны отвечать требованиям профессиональных стандартов.

Также указанные категории работников обязаны и не реже 1 раза в 5 лет проходить повышение квалификации по промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности.

Первичная аттестация проводится не позднее одного месяца:

- при назначении на соответствующую должность;

- при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;

- при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

Внеочередная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в Положении об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365).

При аттестации работников в области промышленной безопасности проводится проверка знания требований промышленной безопасности в соответствии с областями аттестации по виду выполняемых работ.

Подлежат аттестации:

- руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, проектирование, строительство, капитальный ремонт, эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт гидротехнических сооружений, эксплуатацию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в отношении которых осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики, и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, указанную в настоящем подпункте;

- должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния гидротехнических сооружений, контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики;

- инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональную деятельность, предусмотренную пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», частью первой статьи 9.1 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и пунктом 1 статьи 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике»;

- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций;

- диспетчеры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Внеочередная аттестация проводится для следующей категории персонала исключительно в ТАК или ВАК, если были выявлены нарушения обязательных требований, определенные в актах, содержащих результаты проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, гидротехническом сооружении, расследования причин аварии в электроэнергетике.

- работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты;

- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

- работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;

- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов.

Порядок назначения ответственных лиц при эксплуатации подъемных сооружений

В разделе III ФНП от 26.11.2020 № 461указано, что в эксплуатирующей организации необходимо разработать и утвердить приказом инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных инженерно-технических работников:

Эксплуатационный и руководящий персонал подлежат аттестации не реже 1 раза в 5 лет. Поэтому приказ о назначении ответственных должен содержать сведения о уже проведенной аттестации.

Обратите внимание! Назначать ответственными можно только инженерно-технических работников. Поэтому не получится назначить ответственным за производственный контроль заместителя руководителя, имеющего медицинское или педагогическое образование. Минтруд России утвердил профстандарт от 16 декабря 2020 года № 911н «Специалист в сфере промышленной безопасности».

Работники, назначенные ответственными, должны отвечать требованиям этого профстандарта

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (техническое) — бакалавриат, соответствующее профилю производственного объекта |

| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли |

| Особые условия допуска к работе | • Аттестация по промышленной безопасности. • Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность. • Не реже одного раза в пять лет аттестация в области промышленной безопасности. • Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда. • Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований). • Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе |

| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации в области промышленной безопасности не реже одного раза в пять лет |

Остальные работники на ОПО должны отвечать требованиям профстандарта «Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений» от 21 декабря 2015 года № 1062н.

Источник: itecompany.ru

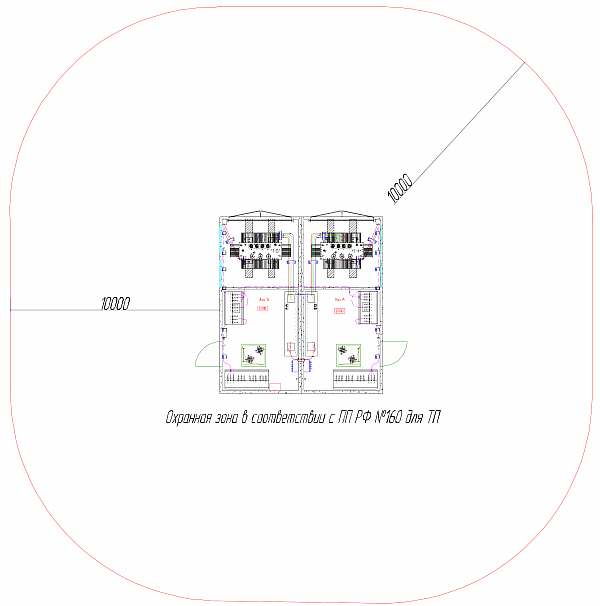

Охранная зона трансформаторной подстанции (ТП) 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ: сколько метров по ПУЭ

Охранная зона ТП – показатель, определяемый, согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 2009 года, которое разработано по нормам ПУЭ. Принятие постановления было продиктовано необходимостью привести в надлежащий вид все термины и определения, которыми оперируют в рабочих процессах. Охранная зона трансформаторной подстанции – особым образом сформированная территория. Защитная зона трансформаторной будки (ТП) не может использоваться в иных целях, кроме ограничения объекта и предотвращения на нем повреждений, вызванных наружными воздействиями.

Цели ограничения и основные нормативные документы

Внимательное изучение Постановления № 160 показывает, что необходимость разграничения его разработки и последующего утверждения была продиктована рядом насущных требований. Они возникли при эксплуатации электросетевых хозяйств и землевладений, на которых осуществляется их продуктивная деятельность.

В населенном пункте и в безлюдной местности охранная зона ПС создается с двойными целями. Требуется обезопасить население от воздействия электромагнитного поля и предпринять необходимые меры для защиты сооружений, которыми снабжена электроподстанция (ТП).

Определение границы, решение, сколько метров в каждую сторону от линии электропередачи, зависит от многих параметров. В том числе от дислокации объекта, способа транспортировки, напряжения и количества проводов и изоляторов в гирлянде.

При этом непременно учитывается, что у других объектов доставки потребителю, которые располагаются в непосредственной близости, могут быть свои охранные зоны. Особенно если речь идет о положении в населенном пункте.

Это касается тепловой станции, а также установки для подачи локального или центрального отопления, водопровода и газопровода.

В Москве, например, задача определения, сколько метров нужно отступать в каждую сторону при постройке ТП (трансформаторной подстанции), упрощается существованием МОЭК.

Это объединенная компания, которая занимается централизованным отоплением и горячей водой жилых домов. С ней проводится согласование взаимной дислокации теплопроводных сетей, СЗЗ подстанций и кабельных сетей.

Величина расстояния определяется и другими документами:

- санитарно-защитная зона трансформаторной подстанции определяет, сколько метров необходимо выдерживать согласно требованиям СанПиН 2971-84;

- противопожарные расстояния, как и в случае с ЛЭП, можно посмотреть в СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность»;

- непременно требует учета и ПТЭЭП – загадочная для неспециалиста аббревиатура расшифровывается как «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПУЭ, или правила устройства электроустановок, неоднократно обновленные и трансформированные по мере появления разных типов оборудования. На сегодняшний день они регламентируют все нюансы, в том числе, наряду с СанПиН, и санитарно-защитный барьер. Охранные территории трансформаторных подстанций многие годы регламентировались именно ими.

В 2019 году все они по-прежнему актуальны, включая запреты на действия, способные нарушать нормальное функционирование зданий, которые включены в собирательное понятие «охранная зона электроподстанции». В первую очередь учитывают их принадлежность и целевую предназначенность.

Виды охранных территорий ТП

Постановление Правительства РФ № 160 определяет следующие типы охранных зон вокруг трансформаторных подстанций (ТП). Это земельный надел и воздушное пространство, расстояние до ближайших объектов, противопожарные мероприятия, противошумовая защита.

Соблюдение защитных предосторожностей предусматривает вариативность в зависимости от типа подстанции (ТП). Кроме этого постановления, при проектировании и строительстве непременно соблюдаются СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий».

Таблица, представленная ниже, наглядно демонстрирует нормы расстояния в зависимости от проектного класса входного напряжения ТП в кВ. Согласно Постановлению Правительства они равны размерам защитной зоны ВЛ.

| Класс напряжения | Расстояние, в м | Чем определяется |

| До 1 кВ | Не менее 2 м | ПУЭ |

| 1 кВ, 10 кВ, 20 кВ | 10 м – для любых объектов, 5 м – до линий СИП в пределах населенных пунктов | Нормы ПУЭ |

| 35 кВ | Не менее 15 м | ПУЭ |

| 110 кВ | От 20 метров | Нормы ПУЭ |

| 150–220 кВ | От 25 метров | Нормативы ПУЭ |

| От 300 до 500 кВ | Не менее 30 м | Нормы ПУЭ |

| 750 кВ | 40 метров | ПУЭ |

| 1150 кВ | 55 м | Нормативы ПУЭ |

Нюансы размещения трансформаторных подстанций

Охранная зона подстанции определяется видом и типом электротехнической установки. Эти установки проектируются и сооружаются для снабжения электроэнергией населенных пунктов различного масштаба, промышленных и сельскохозяйственных объектов различной величины и дислокации.

Практически каждая из них представляет собой КТП – комплектную трансформаторную подстанцию.

В нее входит определенный набор оборудования, обусловленный функциями, для которых она спроектирована.

В комплект подстанции (ПС) включены:

- силовой трансформатор (один или несколько) для преобразования получаемого переменного тока в его более безопасный вид;

- распределительное устройство, в функции которого входит дифференциация энергии в ТП на потоки для снабжения различных цепей;

- автоматы, необходимые для поддержки частоты электротока в ТП на требуемом уровне;

- специальные конструкции, разработанные для обеспечения беспроблемной работы трансформаторов и всей электроподстанции по выполнению требуемых функций;

- разнообразные вспомогательные сооружения, которые проектировщик считает необходимым для полноценной и безопасной работы трансформаторов и ТП.

Охранная зона КТП определяется по охвату территории данным типом трансформаторной подстанции. Например, локальной, для обеспечения объектов, расположенной в непосредственной близости.

Либо местной, для микрорайона или более крупной группы объектов. А также районные (ЦТП), которые преобразовывают и распределяют энергию для определенного населенного пункта.

Санитарная зона от ТП определяется типом сооружения. В частности, столбовым или мачтовым, киосковым, относительно редким открытым или установленным внутри (закрытым).

Дополнительные факторы создания охранной территории ТП

В 2018 г. в СНиП 2.07.01-89 были внесены изменения, продиктованные современными реалиями. Распределительные ПС от 6 кВ и до 20 кВ, при условии противошумовой защиты и других необходимых мероприятий, могут быть на удаленности не менее 10 метров.

При размещении от АЗС, ГРЗ, детских образовательных учреждений и площадок охранная зона по-прежнему регламентируется ПУЭ, а санитарная – СанПиН. Скорректировать санитарную зону подстанции до 5 м можно, установив модель ТП 10/0.4 кВ, если она оборудована самонесущими изолированными проводами (СИП).

В остальных случаях территория воздушного пространства и земельный участок с каждой из сторон ограничиваются стандартными 10 метрами охранной зоны. Тем не менее сближение с территорией жилой застройки возможно только при соблюдении на объекте требований противопожарной безопасности, противошумовой изоляции, грозозащитных мероприятий, нормативов ПУЭ.

Тонкости проектирования трансформаторных станций

Расчет при проектировке и размещении ТП подразумевает и тип использованного в трансформаторной станции оборудования. Сколько может составлять расстояние от парковки или дома, зависит от габаритов сближения, заземления и прочих условий. Например:

- Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0.4 кВ располагается в 10 метрах от зданий. Данную дистанцию выдерживают при любых вариантах прохождения, если оно выполнено неизолированными проводниками.

- ТП-10/0.4 кВ, назначение которых – преобразование напряжения на 0,4 кВ. Они могут быть с разным количеством трансформаторов, что и служит критерием надежности устройства. Ее можно подключать к разным видам сети – локальной, магистральной и кольцевой. И это определяет нормы ее размещения на производстве.

- Вокруг внутренних ТП (трансформаторных станций) обустраивается сетчатый забор. Для ТП 10/0.4 предусмотрены разные типы силовых трансформаторов – сухие, масляные, негорючие. Все это может повлиять на размещение и СЗЗ.

- Охранная зона подстанции 35 кВ регламентирована ДБН 360-92. Здесь противопожарные разрывы межу жилыми и промышленными зданиями могут варьироваться по степени огнестойкости и составлять от 9 до 27 метров. Тем не менее минимальное расстояние от ПС 35/10 кВ подразумевает защитную зону в 15 метров согласно ПУЭ, СанПиН и нормам СНиП (СП).

- Охранная зона подстанции 110 кВ определяется уровнем производимого шума. Этот показатель можно посмотреть в инструкции изготовителя трансформаторов. Пункт 7.7 ВСН 97-83 относится не только к ПС 35/10 кВ. Он может использоваться и при вводе других, более мощных ТП (трансформаторных подстанций). Это обозначено и в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий».

Цеховые подстанции 6/0.4 кВ обладают надежной релейной защитой.

Однако на контейнерных площадках, крупных электростанциях с высокой потребляемой мощностью в кВт для сокращения расстояния применяются установки 6/0.4 кВ с повышенным уровнем надежности.

Охранная зона трансформаторной станции – необходимое разграничение, обеспечивающее сохранность и безопасность населения и самого сооружения. Расчет необходимой удаленности от ТП (трансформаторной будки) производится с учетом многих параметров и основан на нормативно-правовых документах.

Источник: pronormy.ru

Цифровые подстанции. Российские и зарубежные: НТД, опыт, примеры

В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин призвал сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни [rg.ru]. Конечно же, указанное коснулось и сферы электроэнергетики. На сегодня со стороны компании ПАО «Россети» принята новая НТД, сформирована концепция «Цифровая трансформация 2030». Появились такие понятия как «Цифровая подстанция», «Цифровой питающий центр», «Цифровая электрическая сеть». Давайте разберемся с основными требования к таким объектам и рассмотрим примеры реализации

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Цифровая подстанция (ЦПС) – автоматизированная подстанция, оснащенная взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами и функционирующая без присутствия постоянного дежурного персонала [п.3.27, СТО 34.01-21-004-2019].

Цифровая подстанция (ЦПС по терминологии НТП ПС 2017) – это подстанция с высоким уровнем автоматизации, в которой практически все процессы информационного обмена между элементами ПС, а также управление работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе стандартов серии МЭК 61850 [п.3 СТО 56947007-29.240.10.248-2017].

Цифровой питающий центр – цифровая подстанция 110-220 кВ и (или) узловая цифровая подстанция с высшим напряжением 35 кВ, от РУ СН и НН которой электрическая энергия распределяется по электрической сети [п.3.28, СТО 34.01-21-004-2019]

Цифровая электрическая сеть – Организационно-техническое объединение электросетевых объектов, оснащенных цифровыми системами измерения параметров режима сети, мониторинга состояния оборудования и линий электропередачи, защиты и противоаварийной автоматики, сетевого и объектового управления, информационный обмен между которыми осуществляется по единым протоколам с обеспечением синхронизации по времени [п.3.29, СТО 34.01-21-004-2019]

GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) – протокол (сервис), описанный в IEC 61850-8-1, для передачи данных по технологии «издатель-подписчики», предназначенный для передачи широковещательных сообщений (дискретных сигналов) о событиях на подстанции [п.3 СТО 56947007-29.240.10.248-2017]

MMS (Manufacturing Message Specification) – протокол, описанный в IEC 61850-8-1, для передачи данных по технологии «клиентсервер», используемый для обмена данными, результатами измерений, диагностическими сообщениями, передачи команд управления и других целей [п.3 СТО 56947007-29.240.10.248-2017]

PRP (Parallel Redundancy Protocol) – протокол параллельного резервирования предполагает создание двух независимых сетей [п.3, СТО 56947007-25.040.40.226-2016]

ЛВС (Локальная вычислительная сеть) – единая, интегрированная, иерархическая распределенная человеко-машинная система, оснащенная средствами управления, измерения, сбора, обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации [п.5.1, СТО 56947007-25.040.40.226-2016]

ПТК (Программно-технический комплекс) – единая, интегрированная, иерархическая распределенная человеко-машинная система, оснащенная средствами управления, измерения, сбора, обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации [п.5.1, СТО 56947007-25.040.40.226-2016]

– совокупность средств вычислительной техники, программно-вычислительного обеспечения и средств создания и заполнения машинной информационной базы при вводе системы в действие, достаточных для выполнения одной или более задач АСУ ТП [п.3, СТО 56947007-25.040.40.236-2016]

2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

Термин «Цифровая подстанция» (ЦПС) обозначает особое (цифровое) построение и взаимодействие технологических систем подстанции (таких как РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ и т.д.) внутри каждой системы, между системами, а также между системами и первичным оборудованием.

Работа и управление такими подстанциями базируется на программно-техническом комплексе цифровой подстанции (ПТК ЦПС), разделенном на структурные уровни (процесса, присоединения и подстанции), которые объединяются между собой посредством сегментов локально-вычислительной сети Ethernet.

| УРОВЕНЬ ПОДСТАНЦИИ |

| шина подстанции |

| УРОВЕНЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ |

| шина процесса |

| УРОВЕНЬ ПРОЦЕССА |

Сегменты локально-вычислительной сети (ЛВС) образуют шину процесса, объединяющую уровни процесса и присоединения, и шину подстанции, объединяющую уровни присоединения и подстанции.

Структурная схема ПТК цифровой подстанции

Нажмите для просмотра

Схема приводится для справок. Оригинал см.: СТО 34.01-21-004-2019

3. УРОВЕНЬ ПРОЦЕССА

НАЗНАЧЕНИЕ:

- организация сопряжения основного оборудования с ПТК ЦПС;

- сбор дискретной информации с «сухих» контактов основного оборудования (например, с блок-контактов коммутационных аппаратов) и её оцифровка

- сбор аналоговой информации (например, с измерительных трансформаторов тока и напряжения) и её оцифровка (при применении оптических измерительных трансформаторов сигнал изначально оцифрован);

- передача собранной информации на вышестоящие уровни;

- получение команд управления от вышестоящих уровней в цифровом виде с воздействием на основное оборудование (например, включить/отключить коммутационный аппарат).

СОСТАВ:

В случае отсутствия у основного оборудования встроенного цифрового интерфейса для оцифровки сигналов используют устройства сопряжения с объектом (УСО):

- ПАС (AMU) – преобразователи аналоговых сигналов;

- ПДС (DMU) – преобразователи дискретных сигналов.

Указанные устройства могут быть отдельными или объединенными в одном комбинированном устройстве.

УСО для оцифровки не требуется, если цифровой интерфейс изначально встроен в основное оборудование (например, сбор аналоговых сигналов выполняется напрямую с оптических трансформаторов тока и напряжения).

Оба варианта соответствуют СТО 34.01-21-004-2019 [см. п.5.2.1].

На практике часто встречаются решения где устройства уровня процесса совмещены с устройствами уровня присоединения (подробнее см. подраздел e)

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:

От основного оборудования до преобразователей аналоговых и дискретных сигналов (ПАС и ПДС) информация передается по контрольному кабелю с медными жилами. ПАС и ПДС стремятся установить максимально близко к основному оборудованию.

Далее от ПАС и ПДС по волокно-оптическим кабельным линиям информация поступает в коммутаторы шины процесса.

Аналоговая информация в цифровом виде передается в виде потока данных SV-поток.

SV-поток состоит из кадров Ethernet в соответствии со спецификацией МЭК 61850-9-2LE.

В соответствии со спецификацией МЭК 61850-9-2LE с учетом МЭК 61869:

- поток данных для целей релейной защиты и автоматики и измерений включает в себя 1 набор данных (4 тока, 4 напряжения), за период осуществляется передача 80 кадров Ethernet

- поток данных для целей коммерческого учета и контроля качества электроэнергии включает в себя 8 наборов данных (в каждом по 4 тока, 4 напряжения), за период осуществляется передача 32 кадров Ethernet.

Дискретная информация в цифровом виде передается с использованием протокола МЭК 61850-8-1 GOOSE, MMS.

4. УРОВЕНЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

- прием и обработка данных, получаемых от устройств уровня присоединения;

- выполнение соответствующих алгоритмов прикладных функций с передачей режимной и диагностической информации на уровень шины подстанции;

- обмен информацией с уровнями процесса.

СОСТАВ:

- интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ), выполняющие прикладные функции АСТУ, включая РЗА, для соответствующего основного оборудования [п.5.2.1, СТО 34.01-21-004-2019].

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:

Мгновенные значения тока и напряжения принимаются ИЭУ по протоколу МЭК 61850-9-2 SV по шине процессов по волокно-оптическим линиям связи.

Обмен дискретной информацией с устройствами уровня процесса и другими устройствами уровня присоединения происходит по протоколу МЭК 61850-8-1 GOOSE по волокно-оптическим линиям связи.

5. УРОВЕНЬ ПОДСТАНЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

- консолидация информации, получаемой от уровня присоединения;

- обеспечение скоординированного выполнение команд оператора непосредственно на подстанции и/или команд вышестоящего уровня управления с формированием управляющих воздействий с использованием сервисов МЭК 61850-8-1:

- для управления основным оборудованием;

- для управления программными ключами в составе АСТУ;

- для изменения уставок

СОСТАВ:

- сервера АСУ ТП / ССПИ;

- сервера и АРМ SCADA системы ЦПС;

- устройства регистрации параметров переходных процессов в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах;

- средства информационной интеграции цифровой ПС и ЦУС в соответствии с МЭК 61850-90-2

Данный уровень должен быть образован серверами, объединенными в отказоустойчивый кластер, на платформе виртуализации которого работают сервера и АРМ уровня подстанции.

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:

Сервера уровня подстанции взаимодействуют с устройствами уровня присоединения по ЛВС шины подстанции, используя сервисы клиентсерверного обмена в соответствии с МЭК 61850-8-1, обмен файловой информацией производиться с использованием сервисов файлового обмена в соответствии с МЭК 61850-8-1.

Для информационного обмена ЦПС с вышестоящими уровнями управления (ЦУС) и бизнес-аналитики для передачи оперативной и неоперативной информации в обоих направлениях сервера ССПИ должны поддерживать сервисы клиент-серверного обмена в соответствии с МЭК 618508-1.

Для информационного обмена с существующими (унаследованными) SCADA системами, не имеющими возможности клиент-серверного обмена в соответствии с МЭК 61850-8-1, сервера ССПИ должны в том числе поддерживать протокол МЭК 60870-5-104 [п.5.2.3, СТО 34.01-21-004-2019].

6. СОВМЕЩЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ПРОЦЕССА, ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ПОДСТАНЦИИ

В соответствии с [п.5.2.8, СТО 34.01-21-004-2019], учитывая текущий технологический уровень и отработанные технологии, обеспечивается надежное и эффективное применение следующих технических решений:

- раздельная реализация уровней процесса и присоединения для напряжения 110/220 кВ;

- совмещение уровней процесса и присоединения для напряжения 6, 10, 20 и 35 кВ на базе унифицированных многофункциональных терминалов РЗА/контроллеров присоединений;

- отдельная реализация уровня подстанции [п.5.2.8, СТО 34.01-21-004-2019].

7. ШИНА ПРОЦЕССА

Варианты топологии локально-вычислительной сети шины процесса [п.5.2.4, СТО 34.01-21-004-2019]:

- «Двойная звезда» с использованием протокола МЭК 62439-3 PRP;

- «Двойное кольцо» с использованием протокола МЭК 62439-3 PRP/HSR.

Основные требования в соответствии с [п.5.2.4, СТО 34.01-21-004-2019]:

- Сегменты ЛВС шины процесса должна быть физически или логически изолированы от других сегментов ЛВС подстанции;

- Кабельная сеть ЛВС шины процесса должна строиться на основе волоконно-оптических линий связи;

- Тип разъемов для всех видов соединений – LC;

- В зонах распределительных устройств и ОПУ предусматриваются пассивные оптические коммутационные панели, соединенные многожильным магистральным оптическим кабелем (оптические коммутационные панели обеспечивают распределение оптического сигнала, подведенного к ним по магистральному кабелю и портам, оборудованными разъемами, к которым подключаются коммутационные шнуры, передающие сигнал на Ethernet-порты активного сетевого оборудования цифровой ПС);

- Для обеспечения резервирования кабельная сеть ЛВС шины процесса должна строиться по принципу полного дублирования компонентов;

- Резервируемые оптические кабельные линии ЛВС шины процесса должны прокладываться по разным маршрутам

Принципиальная схема подключения полевых устройств к ЛВС шины процесса

Нажмите для просмотра

8. ШИНА ПОДСТАНЦИИ

Топология локально-вычислительной сети шины подстанции в пределах каждой из резервируемых сетей PRP должна обеспечивать для коммутаторов резервирование сети Ethernet на 2-ом уровне модели OSI с использованием протоколов RSTP, MRP. [п.5.2.4, СТО 34.01-21-004-2019].

Основные требования в соответствии с [п.5.2.5, СТО 34.01-21-004-2019]:

- Хосты ЛВС шины подстанции должны иметь резервированные подключения к двум разным коммутаторам ЛВС;

- Протоколы резервирования 2-ого и 3-его уровня модели OSI должны обеспечивать защиту от одиночного отказа коммутаторов/маршрутизаторов, а также кабельных соединений ЛВС шины подстанции;

- При необходимости в составе ЛВС шины подстанции предусматриваются резервированные по протоколу VRRP маршрутизирующие коммутаторы, обеспечивающие маршрутизацию IP-трафика между сегментами ЛВС шины подстанции – серверным, ИЭУ 110-220 кВ, ИЭУ 35 кВ, ИЭУ 20, 10, 6 кВ;

- В точке подключения ЛВС шины подстанции к узлу связи сетевой периметр технологической сети подстанции должен быть защищен кластером межсетевых экранов, работающим в режиме маршрутизации; межсетевой экран должен поддерживать гранулярный МЭК 61850-8-1 MMS, МЭК 60870-5-104;

- Кабельная сеть ЛВС шины подстанции должна строиться на основе волоконно-оптических линий связи;

- Допускается использование медных пассивных компонентов кабельной сети, в сегментах, обеспечивающих взаимодействие между:

- оборудованием уровня присоединения и устройствами уровня подстанции (отдельные сегменты при обосновании);

- устройствами уровня подстанции и средствами интерфейса человек-машина;

- межсетевыми экранами и оборудованием связи.

9. ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Рекомендуется в части применения протоколов передачи данных (и применении соответствующего оборудования) руководствоваться приведенной ниже таблицей [п.5.2.8, СТО 34.01-21-004-2019]:

MMS, GOOSE

Протокол SV применяется только для вводных ячеек РУ

MMS, GOOSE

Протокол SV применяется для вводных ячеек РУ.

Применение протокола SV для измерений в рамках РУ может быть применено при дополнительном обосновании

MMS, GOOSE, SV

10. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УРОВНЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Для разделения трафика (РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, видеонаблюдение, связь и др.), совместно использующего среду передачи, а также с целью повышения безопасности, должна использоваться технология виртуальных локальных сетей (VLAN). Разделение трафика по VLAN должно выполняться на стадии проектирования объекта с учетом приоритезации и логической сегрегации трафика. При необходимости, связь между VLAN должна осуществляться через соответствующие маршрутизаторы [п.8.1, СТО 34.01-21-004-2019].

11. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЗА ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ

На цифровых подстанциях РЗА является одной из подсистем ПТК ЦПС, функционирующей на уровне присоединения и подстанции.

На уровне «Присоединения» РЗА организуется на базе интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ), являющихся специализированными промышленными компьютерами (в качестве них могут выступать терминалы РЗА, выполняющие функции контроллера присоединения, контроллеры ячеек). Между собой устройства обмениваются данными по шине процесса, аналогично происходит и обмен информацией с первичными преобразователями дискретных и аналоговых сигналов.(ПДС и ПАС):

- дискретная информация по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE);

- аналоговая информация по протоколу МЭК 61850-9-2 (SV).

В качестве первичных датчиков цифровых измерительных трансформаторов для цифровой ПС могут использоваться оптические датчики тока и напряжения на основе магниточувствительного оптоволокна, либо электромагнитные ТТ, электромагнитные или емкостные ТН [п.20.2, СТО 34.01-21-004-2019].

При реконструкции ПС допускается использовать измерительные ТТ и ТН с аналоговым выходом с использованием цифровых преобразователей при соответствующем экономическом обосновании [п.20.3, СТО 34.01-21-004-2019].

Программное обеспечение, установленное на уровне вычислительной сети ПТК цифровой ПС, должно представлять собой модульное программное обеспечение, в котором каждый программный модуль отвечает за минимальную функцию (виртуальное реле или логический узел в терминах в соответствии с требованиями МЭК 61850) [п.8.12, СТО 34.01-21-004-2019].

Из комбинации программных модулей может быть составлена необходимая функция защиты и (или) автоматизации, при этом уровень вычислительной сети ПТК цифровой ПС представляет собой совокупность обеспечивающих функционирование виртуальных устройств защиты и управления [п.8.13, СТО 34.01-21-004-2019].

Все связи между устройствами и описание ИЭУ должны быть представлены в виде SCD файла, а логические узлы с привязкой к элементам однолинейной схемы в виде SSD файла, разрабатываемых в специализированных программах.

12. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Достоинствами построения оптимального цифровой ПС являются:

- значительно меньшее общее количество и номенклатура оборудования в составе ПТК, что снижает объем профилактического обслуживания, сокращает время восстановления работоспособности и требуемые объемы ЗИП;

- значительное снижение количества кабельных связей в составе комплекса и их полная диагностируемость, что ускоряет поиск неисправности и сокращает время восстановительного ремонта;

- сокращение времени поставки и затрат на поставку ЗИП за счет использования вычислительных и коммуникационных средств общего назначения (серверов) в составе системы, которые имеют более низкую стоимость по сравнению со специальными, при более высокой производительности;

- снижение объемов и частоты периодических проверок за счет организации более оптимального планирования профилактических и необходимых восстановительных работ [п.8.1, СТО 34.01-21-004-2019].

Недостатками применения ЦПС могут появиться в случае применения не оптимального ПТК с дублированием, что приведет к увеличение стоимости оборудования.

Источник: elensis.ru