Основание стройки — это массив грунта, что залегает под фундаментом, устойчиво воспринимает всю нагрузку строения на себя. Грунты, служащие основанием подразделяются на два вида: естественные, или природные и искусственные.

Грунты, их характеристика

Основание стройки — это массив грунта, что залегает под фундаментом, устойчиво воспринимает всю нагрузку строения на себя.

Грунты, служащие основанием подразделяются на два вида: а) естественные, или природные, и б) искусственные.

Природное основание может само нести нагрузку всего строения.

Искусственное же основание — это упрочненный искусственным путем грунт для основания под фундамент. Подобный грунт сам по себе не имеет по стандартам несущей возможности.

Требования при строительстве, предъявляемые грунтам основания:

во-первых, грунтам основания противопоказано обладать равномерной сжимаемостью;

во-вторых, грунты должны обладать действительной способностью нести груз. Такие возможности определяются в процессе инженерно-геологических работ на стройплощадках;

1.Основания фундаменты в сложных природно-климатических условий. Лекция. Доц., К.Н. Грузин А.В.

в-третьих, грунты должны быть без пучинистых качеств, при замерзании всякие такие грунты расширяются, при оттаивании же они уменьшаются, что приводит к нарушению правильной усадки строения и образованию деформативных трещин, зазоров;

в-четвертых, грунты должны обладать в себе способностью устоять против всяческих воздействий подземных вод, жидкостей.

Они имеют следующую строительную классификацию:

- скальные — фактически не сжимаемые, совершенно не пучинистые, весьма водоустойчивые (лучшее основание). К примеру, Манхэттен в Нью-Йорке.

- крупнообломочные, то есть кусочки скального типа (примерно 50 процентов с объемом свыше двух миллиметров): гравий и щебенка ( достаточно неплохая основа);

- пески — и чем объемнее частички, тем больше их возможности под строительство. Песок гравелистый (частички крупной величины) при нагрузках существенно уплотняются, они не проявляют пучинистость (достаточно хорошее основание). А мелкие, почти пылевидные частички при попадании влаги начинают пучиниться;

- глинистые воспринимают на себя значительные нагрузки в сухом виде, однако в процессе увлажнения их несущая возможность существенно снижается, они становятся пучинистыми;

- лессовидные, то есть макропористые, обычно обладают хорошей прочностью, однако в процессе увлажнения нередко дают существенные просадки, они могут использоваться при условии их укрепления;

- насыпные — формируются при засыпании ям, мусорных свалок, каналов. Имеют непропорциональную сжимаемость (требуют упрочнения);

- намывные — формируются в итоге очищения высохшей реки либо озера . Неплохое основание из грунта;

- плывуны — формируются мелкими частичками песка, имеющего илистые смеси. Они не подходят для природного основания.

Основания и фундаменты

Методы укрепления

во-первых, уплотнение. Обычная пневматическая трамбовка либо трамбовка специальными плитами, в некоторых случаях добавляется щебень. На больших площадях применяют катки;

во-вторых, устройство подушки. В случаях, когда укрепить грунт трудно, то слой ненадежного грунта снимается и заменяется более устойчивым (к примеру, песком или щебенкой). Толщина подобной подушки обычно составляет 10 и более сантиметров;

в-третьих, силикатизация — используется для мелкого пылеватообразного песка. В таких случаях в грунт следует нагнетать смеси жидкого стекла с различными химическими добавками. После того, как грунтзатвердеет, он приобретет неплохую несущую способность;

в-четвертых, цементизация, то есть подача под основание цементной смеси в жидком виде либо жидкой смеси цемента с песком;

в-пятых, обжиг, то есть термический метод, сжигание различных горючих материалов в глубинах скважин. Используется для лессовидных типов грунта. Таким образом, основание грунта будет надежным, если при строительстве будут соблюдаться все эти требования и условия.

Плотность несущего грунта под сооружениями и конструкциями имеет решающее значение для их безопасной и длительной эксплуатации. В нашей стране случаи, когда здания, сооружения и дороги возводятся на плотных материковых грунтах, не требующих дополнительного укрепления сравнительно редки, чаще всего необходимо провести ряд мероприятий по укреплению грунта, причем большинство из них имеют объем и конечную стоимость, сравнимую со всем последующим строительством.

Способов укрепления грунта, как естественного, так и искусственно насыпанного всего лишь три. Это:

- Полная замена естественного грунта с низкой несущей способностью.

- Физическое уплотнение естественных грунтов.

- Укрепление с помощью дополнительных материалов

Полная замена естественного грунта с низкой несущей способностью может осуществляться двумя способами.

Первый: выемка грунта (обычно это мелкозернистые, пылевидные пески, водонасыщенные глеевые грунты на месте бывших болот) до материкового основания (обычно это глина или гравий) с последующей засыпкой котлована гравием, щебнем или заливкой сплошной бетонной плиты. Гравий и щебень уплотняются вибротрамбовками или тяжелой техникой, например — дорожными катками массой 10-15 тонн.

Второй: частая забивка свай в верхний слой непрочного грунта до материкового основания. В настоящее время применяются исключительно бетонные сваи, хотя история знает и другие примеры, например на строительстве Санкт-Петербурга использовались дубовые сваи.

Укрепление грунтов с помощью дополнительных материалов стало возможным в последние годы, когда появился геотекстиль, более известный как нетканый синтетический материал. Он сочетает в себе несколько полезных свойств и образует на поверхности грунта прочную, не гниющую, водопроницаемую основу. С его помощью можно укреплять откосы насыпей или каналов, делать основание для пешеходных дорожек и даже автомагистралей. Его применяют как самостоятельно, так и в качестве финишного покрытия гравийной или щебневой подсыпки.

Физическое уплотнение насыпных и естественных грунтов проводится в любом случае для образования более плотной «подушки». Для такого процесса пригодны лишь материалы, имеющие структуру средней дискретности — гравий, щебень (песок с естественными камнями), в редких случаях используется керамзит. В зависимости от объема работ и величины фракций материала применяют как легкий инструмент (вибротрамбовки), так и тяжелую технику.

Дата публикации статьи: 28 августа 2013 в 17:03

Последнее обновление: 19 февраля 2021 в 10:21

Расстояние от планировочной планировки до уровня подошвы фундамента. Глубина заложения должна соответствовать глубине заложения прочного слоя основания. Глубина…

Сваи Стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунта основания, воспринимающие нагрузки от здания. Также называются…

Одноковшовый экскаватор Для выполнения земляных работ в строительстве находят большое применение строительные экскаваторы. Машина периодического действия, применяемая для…

Для выполнения строительства гидротехнических сооружений (платины, мосты, искусственные водоемы) применяется способ гидромеханизации. Гидромонитор — водобойный снаряд, применяемый для…

Источник: knep.ru

Основания. Химические свойства и способы получения

Перед изучением этого раздела рекомендую прочитать следующую статью:

Основания – сложные вещества, которые состоят из катиона металла Ме + (или металлоподобного катиона, например, иона аммония NH4 + ) и гидроксид-аниона ОН — .

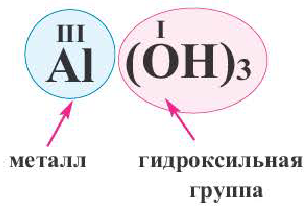

По растворимости в воде основания делят на растворимые (щелочи) и нерастворимые основания . Также есть неустойчивые основания, которые самопроизвольно разлагаются.

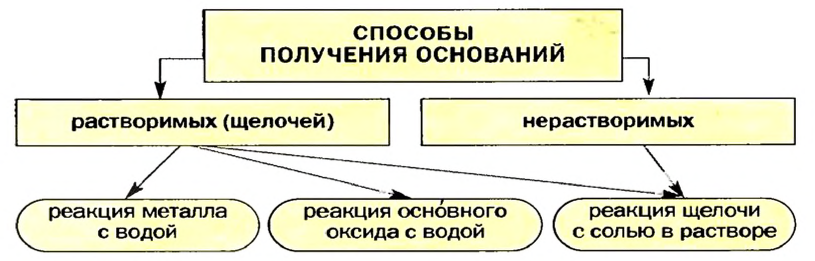

Получение оснований

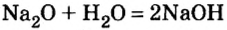

1. Взаимодействие основных оксидов с водой. При этом с водой реагируют в обычных условиях только те оксиды, которым соответствует растворимое основание (щелочь). Т.е. таким способом можно получить только щёлочи:

основный оксид + вода = основание

Например , оксид натрия в воде образует гидроксид натрия (едкий натр):

Na2O + H2O → 2NaOH

При этом оксид меди (II) с водой не реагирует:

CuO + H2O ≠

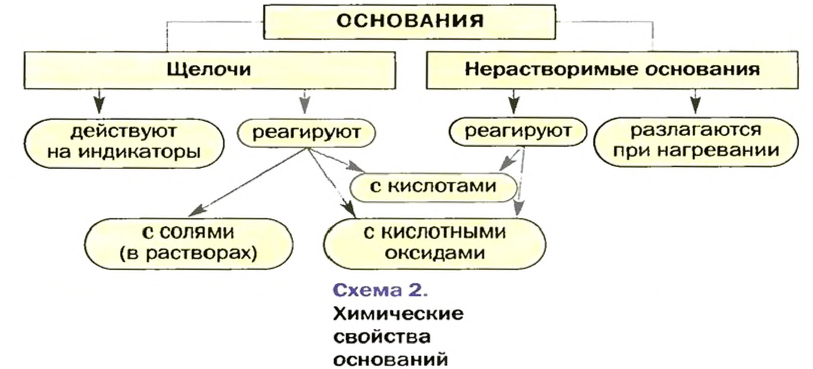

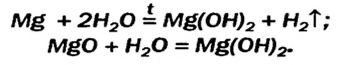

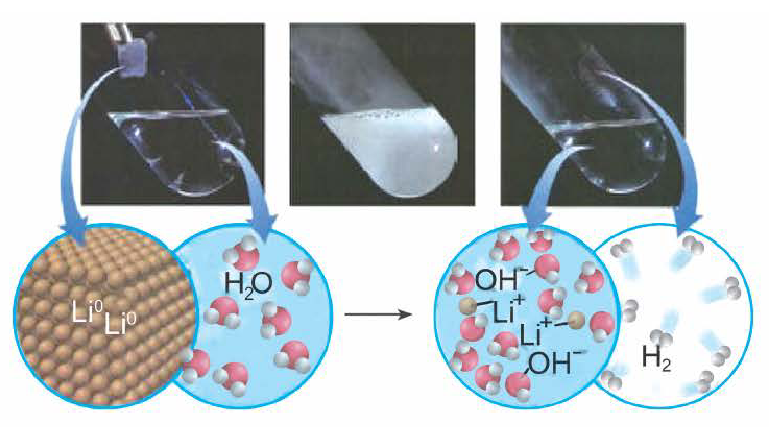

2. Взаимодействие металлов с водой. При этом с водой реагируют в обычных условиях только щелочные металлы (литий, натрий, калий. рубидий, цезий) , кальций, стронций и барий. При этом протекает окислительно-восстановительная реакция, окислителем выступает водород, восстановителем является металл.

металл + вода = щёлочь + водород

Например , калий реагирует с водой очень бурно:

2K 0 + 2 H2 + O → 2 K + OH + H2 0

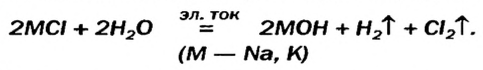

3. Электролиз растворов некоторых солей щелочных металлов . Как правило, для получения щелочей электролизу подвергают растворы солей, образованных щелочными или щелочноземельными металлами и бескилородными кислотами (кроме плавиковой) – хлоридами, бромидами, сульфидами и др. Более подробно этот вопрос рассмотрен в статье Электролиз.

Например , электролиз хлорида натрия:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑ + Cl2↑

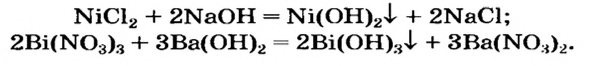

4. Основания образуются при взаимодействии других щелочей с солями. При этом взаимодействуют только растворимые вещества, а в продуктах должна образоваться нерастворимая соль, либо нерастворимое основание:

щелочь + соль1 = соль2↓ + щелочь

щелочь + соль1 = соль2↓ + щелочь

Например: карбонат калия реагирует в растворе с гидроксидом кальция:

Например: хлорид меди (II) взаимодействет в растворе с гидроксидом натрия. При этом выпадает голубой осадок гидроксида меди (II):

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Химические свойства нерастворимых оснований

1. Нерастворимые основания взаимодействуют с сильными кислотами и их оксидами (и некоторыми средними кислотами). При этом образуются соль и вода.

нерастворимое основание + кислота = соль + вода

нерастворимое основание + кислотный оксид = соль + вода

Например , гидроксид меди (II) взаимодействует с сильной соляной кислотой:

При этом гидроксид меди (II) не взаимодействует с кислотным оксидом слабой угольной кислоты – углекислым газом:

2. Нерастворимые основания разлагаются при нагревании на оксид и воду.

Например , гидроксид железа (III) разлагается на оксид железа (III) и воду при прокаливании:

3. Нерастворимые основания не взаимодействуют с амфотерными оксидами и гидроксидами.

нерастворимое оснвоание + амфотерный оксид ≠

нерастворимое основание + амфотерный гидроксид ≠

4. Некоторые нерастворимые основания могут выступать в качестве восстановителей. Восстановителями являются основания, образованные металлами с минимальной или промежуточной степенью окисления, которые могут повысить свою степень окисления (гидроксид железа (II), гидроксид хрома (II) и др.).

Например , гидроксид железа (II) можно окислить кислородом воздуха в присутствии воды до гидроксида железа (III):

4 Fe +2 (OH)2 + O2 0 + 2H2O → 4 Fe +3 ( O -2 H)3

Химические свойства щелочей

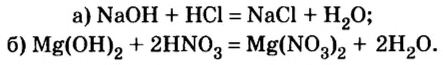

1. Щёлочи взаимодействуют с любыми кислотами – и сильными, и слабыми . При этом образуются средняя соль и вода. Эти реакции называются реакциями нейтрализации . Возможно и образование кислой соли, если кислота многоосновная, при определенном соотношении реагентов, либо в избытке кислоты. В избытке щёлочи образуется средняя соль и вода:

щёлочь(избыток)+ кислота = средняя соль + вода

щёлочь + многоосновная кислота(избыток) = кислая соль + вода

Например , гидроксид натрия при взаимодействии с трёхосновной фосфорной кислотой может образовывать 3 типа солей: дигидрофосфаты, фосфаты или гидрофосфаты.

При этом дигидрофосфаты образуются в избытке кислоты, либо при мольном соотношении (соотношении количеств веществ) реагентов 1:1.

При мольном соотношении количества щелочи и кислоты 2:1 образуются гидрофосфаты:

В избытке щелочи, либо при мольном соотношении количества щелочи и кислоты 3:1 образуется фосфат щелочного металла.

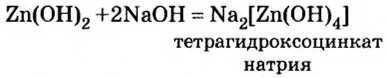

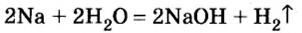

2. Щёлочи взаимодействуют с амфотерными оксидами и гидроксидами. При этом в расплаве образуются обычные соли , а в растворе – комплексные соли .

щёлочь (расплав) + амфотерный оксид = средняя соль + вода

щёлочь (расплав) + амфотерный гидроксид = средняя соль + вода

щёлочь (раствор) + амфотерный оксид = комплексная соль

щёлочь (раствор) + амфотерный гидроксид = комплексная соль

Например , при взаимодействии гидроксида алюминия с гидроксидом натрия в расплаве образуется алюминат натрия. Более кислотный гидроксид образует кислотный остаток:

А в растворе образуется комплексная соль:

Обратите внимание, как составляется формула комплексной соли: сначала мы выбираем центральный атом (как правило, это металл из амфотерного гидроксида). Затем дописываем к нему лиганды — в нашем случае это гидроксид-ионы. Число лигандов, как правило, в 2 раза больше, чем степень окисления центрального атома. Но комплекс алюминия — исключение, у него число лигандов чаще всего равно 4. Заключаем полученный фрагмент в квадртаные скобки — это комплексный ион. Определяем его заряд и снаружи дописываем нужное количество катионов или анионов.

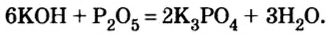

3. Щёлочи взаимодействуют с кислотными оксидами. При этом возможно образование кислой или средней соли, в зависимости от мольного соотношения щёлочи и кислотного оксида. В избытке щёлочи образуется средняя соль, а в избытке кислотного оксида образуется кислая соль:

щёлочь(избыток) + кислотный оксид = средняя соль + вода

щёлочь + кислотный оксид(избыток) = кислая соль

Например , при взаимодействии избытка гидроксида натрия с углекислым газом образуется карбонат натрия и вода:

А при взаимодействии избытка углекислого газа с гидроксидом натрия образуется только гидрокарбонат натрия:

2NaOH + CO2 = NaHCO3

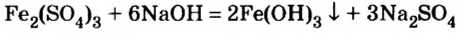

4. Щёлочи взаимодействуют с солями. Щёлочи реагируют только с растворимыми солями в растворе , при условии, что в продуктах образуется газ или осадок . Такие реакции протекают по механизму ионного обмена.

щёлочь + растворимая соль = соль + соответствующий гидроксид

Щёлочи взаимодействуют с растворами солей металлов, которым соответствуют нерастворимые или неустойчивые гидроксиды.

Cu 2+ SO4 2- + 2Na + OH — = Cu 2+ (OH)2 — ↓ + Na2 + SO4 2-

Также щёлочи взаимодействуют с растворами солей аммония.

Например , гидроксид калия взаимодействует с раствором нитрата аммония:

! При взаимодействии солей амфотерных металлов с избытком щёлочи образуется комплексная соль !

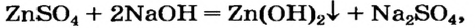

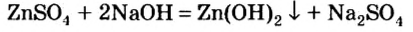

Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Если соль, образованная металлом, которому соответствует амфотерный гидроксид , взаимодействует с небольшим количеством щёлочи, то протекает обычная обменная реакция, и в осадок выпадает гидроксид этого металла .

Например , избыток сульфата цинка реагирует в растворе с гидроксидом калия:

Однако, в данной реакции образуется не основание, а амфотерный гидроксид. А, как мы уже указывали выше, амфотерные гидроксиды растворяются в избытке щелочей с образованием комплексных солей . Т аким образом, при взаимодействии сульфата цинка с избытком раствора щёлочи образуется комплексная соль, осадок не выпадает:

Таким образом, получаем 2 схемы взаимодействия солей металлов, которым соответствуют амфотерные гидроксиды, с щелочами:

соль амф.металла(избыток) + щёлочь = амфотерный гидроксид↓ + соль

соль амф.металла + щёлочь(избыток) = комплексная соль + соль

5. Щёлочи взаимодействуют с кислыми солями. При этом образуются средние соли, либо менее кислые соли.

кислая соль + щёлочь = средняя соль + вода

Например , гидросульфит калия реагирует с гидроксидом калия с образованием сульфита калия и воды:

Свойства кислых солей очень удобно определять, разбивая мысленно кислую соль на 2 вещества — кислоту и соль. Например, гидрокарбонта натрия NaHCO3 мы разбиваем на уольную кислоту H2CO3 и карбонат натрия Na2CO3. Свойства гидрокарбоната в значительной степени определяются свойствами угольной кислоты и свойствами карбоната натрия.

6. Щёлочи взаимодействуют с металлами в растворе и расплаве. При этом протекает окислительно-восстановительная реакция, в растворе образуется комплексная соль и водород, в расплаве — средняя соль и водород.

! Обратите внимание! С щелочами в растворе реагируют только те металлы, у которых оксид с минимальной положительной степенью окисления металла амфотерный!

Например , железо не реагирует с раствором щёлочи, оксид железа (II) — основный. А алюминий растворяется в водном растворе щелочи, оксид алюминия — амфотерный:

2Al + 2NaOH + 6 H2 + O = 2Na[ Al +3 (OH)4] + 3 H2 0

7. Щёлочи взаимодействуют с неметалами. При этом протекают окислительно-восстановительные реакции. Как правило, неметаллы диспропорционируют в щелочах. Не реагируют с щелочами кислород, водород, азот, углерод и инертные газы (гелий, неон, аргон и др.):

NaOH +О2 ≠

NaOH +N2 ≠

NaOH +C ≠

Сера, хлор, бром, йод, фосфор и другие неметаллы диспропорционируют в щелочах (т.е. самоокисляются-самовосстанавливаются).

Например , хлор при взаимодействии с холодной щелочью переходит в степени окисления -1 и +1:

2NaOH +Cl2 0 = NaCl — + NaOCl + + H2O

Хлор при взаимодействии с горячей щелочью переходит в степени окисления -1 и +5:

6NaOH +Cl2 0 = 5NaCl — + NaCl +5 O3 + 3H2O

Кремний окисляется щелочами до степени окисления +4.

Например , в растворе:

2NaOH + Si 0 + H2 + O= Na2Si +4 O3 + 2H2 0

Фтор окисляет щёлочи:

2F2 0 + 4NaO -2 H = O2 0 + 4NaF — + 2H2O

Более подробно про эти реакции можно прочитать в статье Окислительно-восстановительные реакции.

Источник: chemege.ru

Основания в химии — классификация, получение, свойства, формулы и определения с примерами

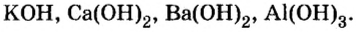

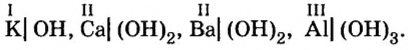

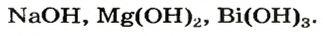

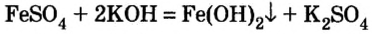

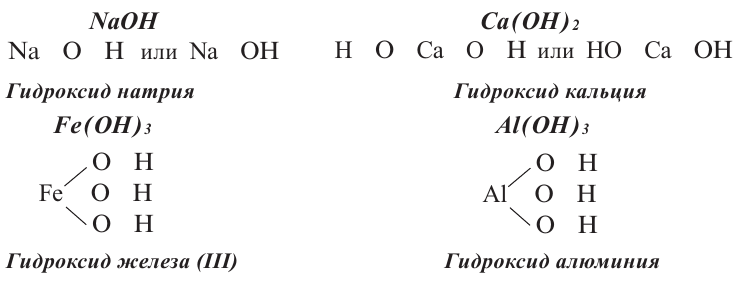

Основания, как и оксиды, кислоты и соли, относятся к сложным неорганическим веществам. Выясним, из каких частей состоит формула любого основания, воспользовавшись таким рядом формул:

Разделим формулы черточкой на две части, отделив символ металлического элемента от остальных символов, и напишем над металлом его валентность:

Общим для всех формул является наличие группы атомов которая имеет название гидроксильная группа. В первой формуле она записана без скобок, а в остальных формулах заключена в скобки, после которых стоит соответствующий индекс.

Как вы уже знаете, понятие валентности распространяется на группы атомов, в частности на кислотные остатки. Имеет свою валентность и гидроксильная группа Она одновалентна. Обратите внимание на валентность металла в приведенных формулах, и станет понятно, что наличие индексов связано с валентностью металла. Действительно, одновалентный калий соединен с одной гидроксильной группой, двухвалентные кальций и барий — с двумя, а трехвалентный алюминий — с тремя. Поэтому, чтобы соблюдать правило относительно одинаковой суммы единиц валентностей обеих частей формулы сложного вещества, и ставят соответствующие индексы.

Теперь можем сформулировать определение оснований:

Основания — это сложные вещества, образованные металлическим элементом и гидроксильными группами.

Запишем формулу оснований в общем виде:

Следует отметить, что основания, как и соли,— вещества не молекулярного, а ионного строения, поэтому их формулы отображают соотношения ионов металла и ионов гидроксильной группы в веществе.

Номенклатура оснований

По современной номенклатуре название оснований состоит из двух слов: слова гидроксид и названия металлического элемента, например: — гидроксид калия. Если металл проявляет переменную валентность, ее указывают в круглых скобках после названия металла без интервала: — гидроксид хрома

У некоторых оснований сохранились также исторические названия: — едкое кали, — едкий натр.

Составление формул оснований и определение валентности металла в формуле основания. Рассмотрим на примерах, как составлять формулы оснований и определять валентность металла по формуле основания.

Пример:

Составить формулу гидроксида магния.

Исходя из определения оснований, первым записываем символ металла, а после него — гидроксильную группу Магний проявляет постоянную валентность 2. Поэтому и гидроксильных групп в формуле этого основания будет две.

Ответ: формула основания —

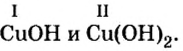

Пример 2. Определить валентность меди в формулах оснований

Известно, что в формуле основания валентность металла совпадает с количеством гидроксильных групп. Первая формула содержит одну гидроксильную группу, вторая — две. Поэтому в первой формуле медь одновалентна, а во второй — двухвалентна.

Ответ:

Физические свойства и классификация оснований

Основания — твердые вещества, преимущественно белого цвета, хотя встречаются и других цветов. Например, гидроксид меди — голубой, гидроксид железа — коричневый.

По способности растворяться в воде основания, как и соли, бывают растворимые, малорастворимые и нерастворимые. Преобладают нерастворимые. Среди хорошо растворимых — гидроксид натрия, гидроксид калия. Их растворы мылкие на ощупь.

Растворимые в воде основания получили название щелочи. По таблице растворимости солей, оснований и кислот можно узнать, к какой группе по способности растворяться в воде принадлежит то или иное основание.

Итак, по физической характеристике — способности растворяться в воде — основания разделяют на растворимые, или щелочи, и нерастворимые.

Существует еще одна классификация оснований — по химическим свойствам. Согласно ей их разделяют на типичные основания и амфотерные гидроксиды. Но об этом речь пойдет позже.

Основания, хорошо растворимые в воде,— тугоплавкие вещества. Основания, нерастворимые в воде, при нагревании разлагаются с выделением воды и образованием оксида.

Итоги:

- Основания — сложные вещества немолекулярного строения, химическая формула которых состоит из одного атома металла и одной или нескольких гидроксильных групп.

- Число одновалентных гидроксильных групп в формуле основания равно валентности металла, поэтому в общем виде формула оснований имеет вид

- Современное название основания состоит из слова гидроксид с добавлением к нему названия металла. Если металл проявляет переменную валентность, то ее указывают после названия металла в скобках.

- При обычных условиях основания находятся в твердом состоянии, часть из них хорошо растворяется в воде. Растворенные в воде основания называются щелочами.

Что такое основания

Известь — соединение, известное человеку давно. Смесь извести с водой нередко используют и в настоящее время в строительстве. Такой смесью белят стволы и ветки деревьев, защищая их от вредителей, а зимой — от солнечных ожогов. Известь (точнее — гашеная известь) принадлежит к классу оснований.

Каждое основание образовано тремя элементами. Из них два элемента «обязательные» — Оксиген и Гидроген, а третьим является металлический элемент.

Основание — соединение, которое состоит из катионов металлического элемента и гидроксид-анионов

Название иона происходит от названий элементов Гидрогена и Оксигена. Объяснить, почему его заряд равен — 1, можно так. Представим себе, что ион образуется в результате соединения ионов и сложим заряды этих частиц:

Формулы оснований

Выведем общую химическую формулу соединений этого класса. Вы знаете, что любое вещество электронейтрально. Поэтому в основании на каждый ион металлического элемента с зарядом +n должно приходиться n ионов . Следовательно, общая формула оснований —

Примеры химических формул оснований:

Основания — ионные соединения. Поэтому для них не составляют графические формулы.

Названия оснований

Химические названия оснований состоят из двух слов. Первым словом является название элемента, а вторым — «гидроксид». Например, соединение с формулой называют «натрий гидроксид», а основание — «магний гидроксид» . Склоняется лишь второе слово названия: натрий гидроксида, магний гидроксидом.

Если элемент имеет переменную валентность, то в названии основания указывают ее значение после названия элемента (римской цифрой в скобках): — феррум(II) гидроксид.

Это интересно. Оснований и не существует.

Среди соединений с общей формулой есть и такие, которые не принадлежат к основаниям, так как отличаются от них по химическим свойствам. Их называют амфотерными гидроксидами (§ 13).

Основание основный оксид. Каждому основанию соответствует определенный оксид:

Заряд иона металлического элемента в основании и оксиде один и тот же.

Оксиды, которые отвечают основаниям, называют основными.

В отличие от оксидов, оснований в природе нет.

Основания — соединения, которые содержат катионы металлических элементов и гидроксид-анионы Общая формула оснований —

Химическое название основания состоит из названия металлического элемента и слова «гидроксид».

Каждому основанию соответствует оксид; его называют основным оксидом. Заряд иона металлического элемента в этих соединениях один и тот же.

Свойства и применение оснований

Физические свойства оснований:

Вам известно, что каждое основание состоит из положительно заряженных ионов металлического элемента и отрицательно заряженных гидроксид-ионов . Основания, как и ионные оксиды, в обычных условиях являются твердыми веществами. Они должны иметь высокие температуры плавления. Но при умеренном нагревании почти все основания разлагаются (на соответствующий оксид и воду). Расплавить удается только гидроксиды Натрия и Калия (температуры плавления соединений составляют соответственно 322 и 405 °С).

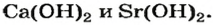

Большинство оснований не растворяются в воде (рис. 20). Малорастворимыми являются гидроксиды а хорошо растворимыми — основания, образованные щелочными элементами и соединение

> > >

Водорастворимые основания называют щелочами*.

* — К щелочам часто относят соединения

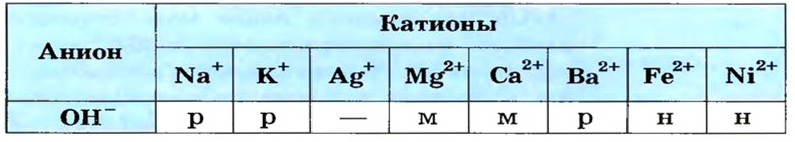

Сведения о растворимости оснований в воде можно найти в таблице, размещенной на форзаце 2 учебника. Ее называют таблицей растворимости. Приводим соответствующий фрагмент этой таблицы:

Растворимость некоторых оснований в воде при температуре 20—25 °С

Буквой «р» обозначены растворимые основания (щелочи), «м» —малорастворимые, «н>> — нерастворимые. Прочерк «— » означает, что такого основания не существует.

Щелочи и их растворы мылки на ощупь, разъедают многие материалы, вызывают серьезные ожоги кожи, слизистых оболочек, сильно поражают глаза (рис. 21). Поэтому натрий гидроксид в прошлом получил название «едкий натр», а калий гидроксид — «едкое кали ».

Работая со щелочами и их растворами, будьте особенно осторожны. Если раствор щелочи попал на руку, немедленно смойте его большим количеством проточной воды и обратитесь за помощью к учителю или лаборанту. Вы получите у них разбавленный раствор определенного вещества (например, уксусной кислоты), которым нужно обработать кожу для удаления остатков щелочи. После этого руку тщательно промойте водой.

Химические свойства оснований:

Возможность протекания многих реакций с участием оснований зависит от растворимости этих соединений в воде. Щелочи в химических превращениях значительно более активны, чем нерастворимые основания, которые, например, с солями и некоторыми кислотами не реагируют.

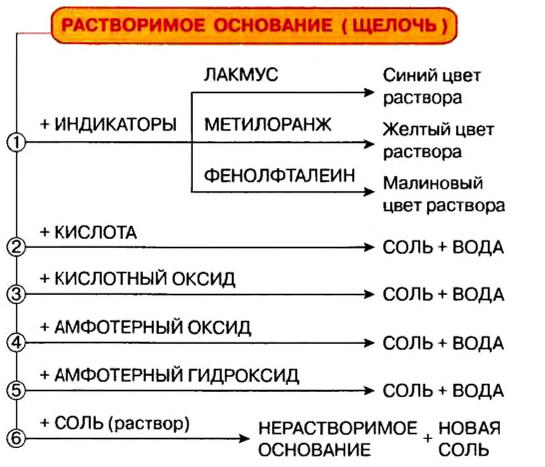

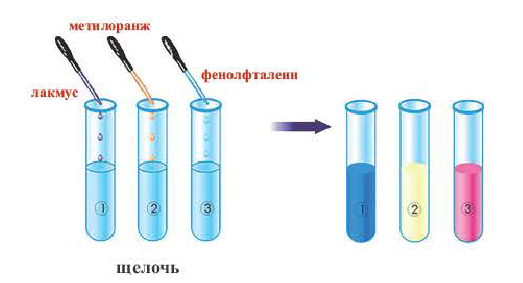

Действие на индикаторы:

Растворы щелочей способны изменять окраску особых веществ — индикаторов*. Эти вещества были обнаружены в некоторых плодах и цветах. В настоящее время используют индикаторы, которые производят на химических заводах. Они более эффективны, чем природные, и лучше сохраняются.

К важнейшим индикаторам относятся лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый (сокращенное название — метилоранж), а также универсальный индикатор. Последний является смесью нескольких веществ. Эта смесь, в отличие от отдельных веществ-индикаторов, изменяет цвет не только в присутствии щелочи, но и в зависимости от ее количества в растворе.

В химических лабораториях применяют водные растворы метилоранжа и лакмуса, водно-спиртовый раствор фенолфталеина. Очень удобна в использовании так называемая индикаторная бумага. Это — специальная бумага, пропитанная раствором индикатора, а затем высушенная и нарезанная маленькими полосками (рис. 22). Существует также индикаторная бумага, пропитанная раствором лакмуса или фенолфталеина.

Изменение окраски индикатора (рис. 23) является следствием его реакции со щелочью.

* — Термин происходит от латинского слова indico — указываю, определяю.

Уравнения таких реакций не приводим, поскольку формулы индикаторов и продуктов их химических превращений довольно сложные.

Нерастворимые основания на индикаторы не действуют.

Растворимые и нерастворимые основания взаимодействуют с соединениями противоположного характера, т. е. имеющими кислотные свойства. Среди этих соединений — кислотные оксиды. Соответствующие реакции были рассмотрены в предыдущем параграфе. Приводим дополнительные примеры:

При взаимодействии основания с кислотой вещества обмениваются своими составными частями:

Это — реакция обмена.

Выяснить, осталась ли щелочь после добавления определенной порции кислоты, можно, добавив к жидкости 1 — 2 капли раствора фенолфталеина. Если малиновый цвет не появился, то щелочь полностью прореагировала с кислотой.

Пример реакции нерастворимого основания с кислотой:

Реакцию между основанием и кислотой называют реакцией нейтрализации.

Выяснить, осталась ли щелочь после добавления определенной порции кислоты, можно, добавив к жидкости 1 — 2 капли раствора фенолфталеина. Если малиновый цвет не появился, то щелочь полностью прореагировала с кислотой.

Пример реакции нерастворимого основания с кислотой:

Мп(ОН)2 + 2HN03 = Mn(N03)2 + 2Н20.

Реакцию между основанием и кислотой называют реакцией нейтрализации.

Это — реакции обмена. Они происходят в растворе, причем исходная соль должна быть растворимой, а новое основание или новая соль — нерастворимыми.

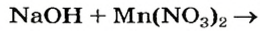

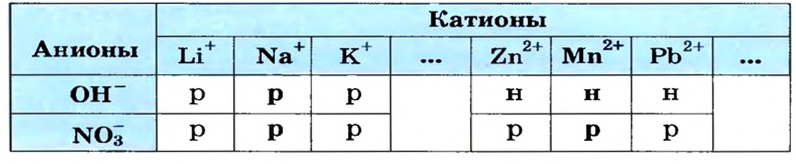

Выясним возможность реакции между натрий гидроксидом и манган(II) нитратом:

Воспользуемся таблицей растворимости (приводим ее фрагмент):

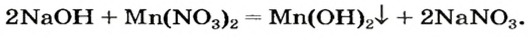

Как видим, соль растворяется в воде. Чтобы реакция произошла, исходные вещества — щелочь и соль — должны обменяться своими ионами с образованием нерастворимого соединения. По таблице определяем, что этим соединением является новое основание а новая соль растворяется в воде. Значит, реакция между натрий гидроксидом и манган(II) нитратом возможна:

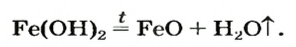

Термическое разложение

Почти все основания (кроме гидроксидов Натрия и Калия) при нагревании разлагаются на соответствующий оксид и воду (водяной пар):

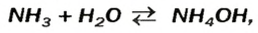

Взрослым известна жидкость под названием «нашатырный спирт». Это — водный раствор газа аммиака его используют как лечебное средство. В нашатырном спирте содержится необычное по своему составу основание. Его формула — а химическое название — аммоний гидроксид. Соединение образуется в результате реакции

в которую вступает небольшая часть растворенного аммиака, и одновременно разлагается на исходные вещества. На это указывает знак в химическом уравнении.

Аммоний гидроксид подобно щелочам (NaOH, КОН и др.) изменяет окраску индикаторов, взаимодействует с кислотными оксидами, кислотами, солями:

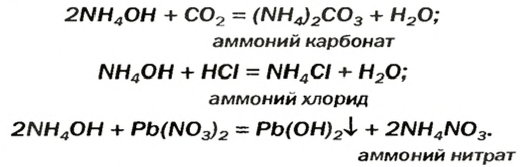

Изложенный материал обобщен в схеме 2.

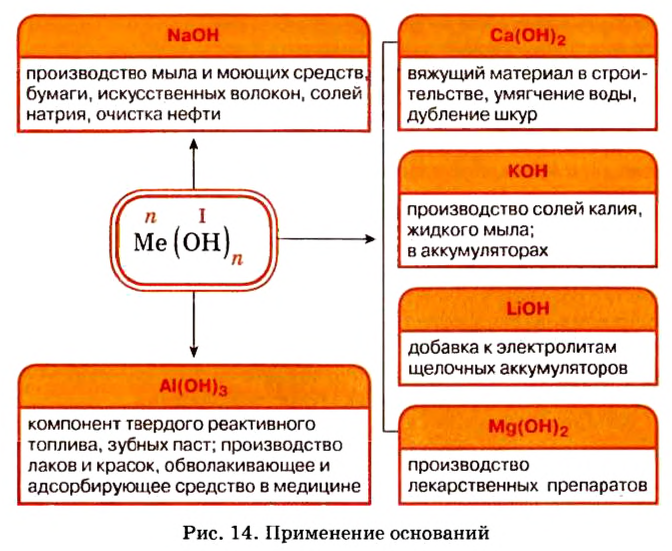

Применение оснований

Широкое применение среди оснований получили щелочи, прежде всего гидроксиды Кальция и Натрия.

Вам известно, что вещество, называемое гашеной известью, является кальций гидроксидом Гашеную известь используют как связующий материал в строительстве. Ее смешивают с песком и водой. Полученную смесь наносят на кирпич, штукатурят ею стены. В результате реакций основания с углекислым газом и силиций(IV) оксидом смесь затвердевает. Кальций гидроксид также применяют в сахарной промышленности, сельском хозяйстве, при изготовлении зубных паст, получении многих важных веществ.

Натрий гидроксид используют при производстве мыла (осуществляют реакции щелочи с жирами), лекарств, в кожевенной промышленности, для очистки нефти и т. д.

Выводы:

Основания — твердые вещества ионного строения. Большинство оснований не растворяется в воде. Водорастворимые основания называют щелочами. Щелочи изменяют окраску особых веществ — индикаторов.

Основания взаимодействуют с кислотными оксидами и кислотами с образованием солей и воды. Щелочи реагируют и с солями; продукты каждой реакции — другие основание и соль. Нерастворимые основания разлагаются при нагревании на соответствующие оксиды и воду.

Реакцию между основанием и кислотой называют реакцией нейтрализации. На практике используют преимущественно гидроксиды Кальция и Натрия.

Способы получения оснований и амфотерных гидроксидов

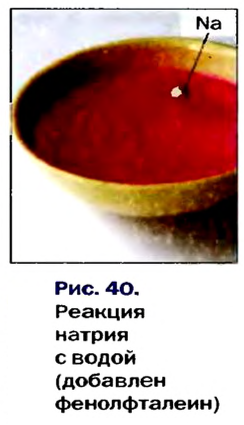

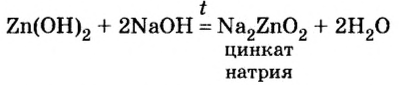

Получение щелочей: один из способов получения щелочей основан на реакции металла с водой (рис. 40). Кроме щелочи, образуется водород:

Второй способ получения щелочей — взаимодействие основного оксида с водой:

Таким способом получают гашеную известь на заводах и непосредственно перед использованием этого вещества для строительных работ, побелки стволов деревьев:

Щелочь можно получить и с помощью реакции обмена между растворимой солью и другой щелочью (в растворе). Исходные соединения подбирают так, чтобы образовалась нерастворимая соль:

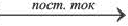

Гидроксиды Натрия и Калия производят в промышленности действием постоянного электрического тока на водные растворы хлоридов:

Этот процесс называют электролизом.

Получение нерастворимых оснований

Нерастворимое основание можно получить только с помощью реакции обмена между солью и щелочью в растворе. Поскольку основание будет выпадать в осадок, то образующаяся соль должна быть растворимой в воде (два нерастворимых соединения разделить невозможно):

Малорастворимый магний гидроксид может быть не только продуктом реакции обмена. Это соединение, как и щелочи, образуется при взаимодействии металла или оксида с водой. Правда, эти реакции происходят медленно, а первая — только при нагревании:

Изложенное обобщает схема 7.

Схема 7. Получение оснований

Получение амфотерных гидроксидов

Ввиду того что амфотерный гидроксид проявляет свойства основания и кислоты, его можно получить с помощью реакций обмена и как основание

Эти превращения происходят потому, что все амфотерные гидроксиды нерастворимы в воде.

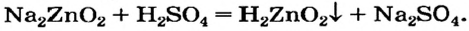

Щелочь или кислоту нельзя брать в избытке, поскольку амфотерный гидроксид реагирует с обоими соединениями. Например, при взаимодействии натрий цинка с избытком сульфатной кислоты вместо цинк гидроксида образуется цинк сульфат:

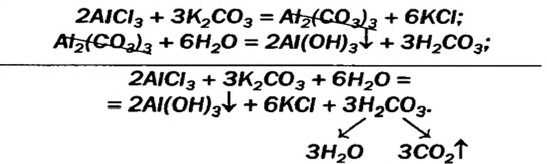

Некоторые амфотерные гидроксиды можно получить реакцией обмена между двумя солями в растворе, если одна из солей — продуктов реакции — разлагается водой (такие сведения имеются в таблице растворимости):

Выводы:

Щелочи получают взаимодействием соответствующих металлов или оксидов с водой.

Общий метод получения растворимых и нерастворимых оснований, а также амфотерных гидроксидов основан на реакции обмена между щелочью и солью в растворе. Амфотерные гидроксиды, кроме того, получают взаимодействием соответствующих солей с кислотами.

Химические свойства оснований

О действии растворов оснований на индикаторы, взаимодействие оснований с кислотными оксидами и кислотами вы узнали ранее. Вспомним соответствующие реакции.

Действие оснований на индикаторы

(Это свойство имеют лишь основания, растворимые в воде, то есть щелочи.) В растворе щелочей лакмус приобретает синий цвет, метиловый оранжевый — желтый, а фенолфталеин — малиновый. Универсальный индикатор в разбавленном растворе щелочи имеет зеленую окраску, в концентрированном — синюю и сине-фиолетовую.

Взаимодействие с кислотными оксидами

Щелочи взаимодействуют с кислотными оксидами, образовывая соль кислоты, которой отвечает взятый для реакции оксид, и воду:

Взаимодействие с кислотами (реакция нейтрализации)

Щелочи (уравнение а) и нерастворимые основания (уравнение б) взаимодействуют с кислотами, образуя соль и воду:

Следующие два свойства оснований вам еще неизвестны, поэтому для их изучения проведем химический эксперимент.

Взаимодействие щелочей с растворами солей

(Реакция происходит в том случае, если по крайней мере один из продуктов реакции выпадает в осадок или выделяется в виде газа.)

Опыт 1. Нальем в сосуд раствор сульфата железа и прибавим к нему раствор гидроксида натрия. Сразу же происходит взаимодействие веществ, о чем свидетельствует образование коричнево-красного осадка:

Отношение оснований к нагреванию

Щелочи устойчивы к нагреванию. Нерастворимые основания при нагревании разлагаются на оксид металла и воду.

Опыт 2. Сухую пробирку на 1/4 наполним гидроксидом меди закрепим ее в держателе и нагреем. Наблюдаем, как голубой цвет (цвет гидроксида меди изменится на черный (цвет оксида меди а вблизи отверстия пробирки появятся капельки воды:

В том, что одним из продуктов этой реакции будет вода, можно удостовериться, подержав холодный предмет (например, стеклянную пластину) около отверстия пробирки.

Чтобы закрепить знания о химических свойствах оснований, выполните лабораторные опыты 3, 4, 5, 6. Прежде чем приступить к их выполнению, ознакомьтесь с мерами предосторожности во время работы со щелочами и неуклонно выполняйте их.

Меры предосторожности во время работы со щелочами:

Твердые щелочи и их растворы разъедают ткань, бумагу, вызывают ожоги кожи, глаз, что очень опасно. Поэтому обращаться с ними нужно осторожно: гранулу щелочи (вспомните, что это твердые вещества) ни в коем случае не брать руками; не разливать растворы; следить, чтобы раствор не попадал на открытые участки кожи, в глаза, на одежду, парту, книги, тетради. Вам понадобятся защитная одежда (халат, передник) и защитные очки. Посуду с раствором щелочи следует держать закрытой, чтобы она не реагировала с углекислым газом воздуха.

Если вы разлили щелочь, сразу нейтрализуйте ее уксусом. Участок кожи, на который попала щелочь, быстро промойте большим количеством воды. Если щелочь попала в глаза, немедленно промойте их медицинским раствором борной кислоты.

Итоги:

- Щелочи в химическом отношении более активны, чем нерастворимые основания, и имеют такие типичные свойства:

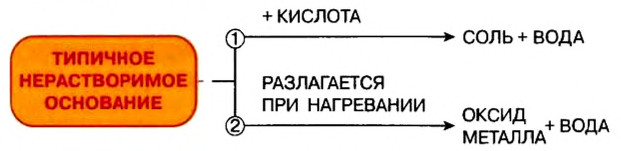

- Типичными химическими свойствами нерастворимых оснований является взаимодействие с кислотами и разложение при нагревании:

- Реакция нейтрализации свойственна и щелочам, и нерастворимым основаниям.

- Взаимодействие щелочи с раствором соли происходит, если среди продуктов реакции есть нерастворимые вещества.

«Для того, чтобы спаять две железные части какого-либо предмета, необходимо поверхность металла тщательным образом очистить от ржавчины, в состав которой входит гидроксид железа (этот процесс имеет еще название «травление»). Чаще всего для этого используют соляную кислоту:

Чтобы во время травления с кислотой взаимодействовала только ржавчина, а не железо, из которого изготовлен предмет, в травильный раствор добавляют ингибиторы — вещества, которые действуют противоположно катализаторам. Они замедляют реакции, а то и совсем их прекращают. Ингибитором реакции между железом и соляной кислотой является органическое вещество уротропин.

Если вы хотя бы раз пользовались горючим под названием «сухой спирт», то имели дело со смесью уротропина с небольшим количеством парафина. Это горючее удобно тем, что быстро зажигается, легко гаснет и почти не оставляет пепла.

Понятие об амфотерных гидроксидах

Щелочи и большинство нерастворимых оснований взаимодействуют с кислотами и не взаимодействуют с представителями своего класса. Кислоты взаимодействуют с основаниями и не взаимодействуют с другими кислотами. Проверив экспериментально, с какими веществами данное вещество взаимодействует, а с какими — нет, можно сказать: к классу оснований или к классу кислот оно относится. Это общее правило. Однако оно имеет исключение, понять которое нам помогут опыты с гидроксидом цинка.

По способности растворяться в воде это вещество принадлежит к нерастворимым основаниям. Единственным способом получения нерастворимых оснований является взаимодействие растворимой соли соответствующего металла с раствором щелочи. Одним из продуктов этого взаимодействия будет нерастворимое основание.

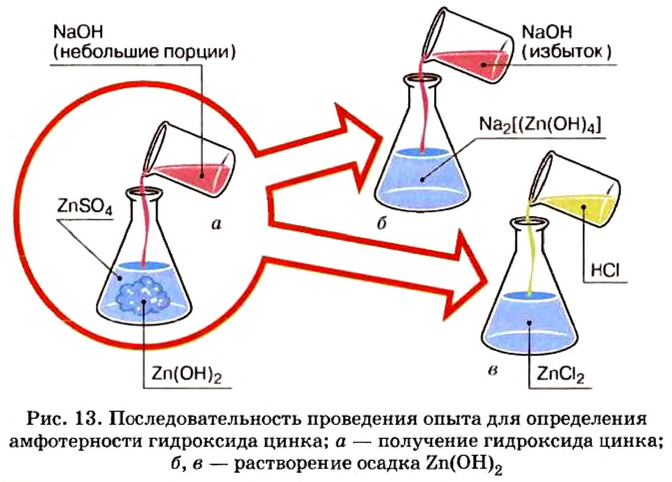

Опыт 1. Нальем в колбу раствор сульфата цинка и добавим к нему небольшими порциями раствор гидроксида натрия, пока в колбе не образуется белый осадок (рис. 13):

Образовавшийся осадок разделим, поместим в 2 колбы и проведем следующие опыты.

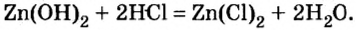

Опыт 2. В первую колбу с гидроксидом цинка добавим соляной кислоты. Осадок сразу исчезает, что является признаком химического явления:

Обратимся к таблице растворимости и увидим, что образовавшаяся соль хлорид цинка — растворимое в воде соединение.

Произошла реакция нейтрализации, в которой гидроксид цинка проявил свойства основания.

Опыт 3. Во вторую колбу с гидроксидом цинка добавим раствор гидроксида натрия. Наблюдение показывает, что, как и в опыте с соляной кислотой, осадок исчез. Следовательно, осадок прореагировал с избытком щелочи (в опыте 1 мы прекратили доливать раствор щелочи, как только образовался осадок. При избыточном добавлении щелочи мы успели бы лишь визуально зафиксировать появление и исчезновение осадка).

Запишем уравнение проведенной реакции:

Образовалась соль натрия, в которой вместо привычного кислотного остатка есть остаток, содержащий один атом цинка и четыре (тетра — четыре) гидроксильные группы. Остаток такого вида записывают в квадратных скобках.

В этой реакции гидроксид цинка сыграл роль кислоты, потому что металлический элемент цинк после реакции вошел в состав кислотного остатка.

Гидроксиды, которые образуют соль при взаимодействии как с кислотой, так и со щелочью, называют амфотерными гидроксидами.

Повторите материал об амфотерных оксидах (§ 13) и составьте формулы амфотерных гидроксидов, которые им отвечают.

Амфотерные гидроксиды реагируют со щелочами не только в растворе, но и в расплаве:

Образовавшаяся соль имеет двухвалентный кислотный остаток Наличие в нем цинка доказывает, что при сплавлении со щелочью гидроксид цинка проявил свойства кислоты.

Проведенные опыты свидетельствуют, что разделение сложных неорганических веществ на оксиды, кислоты, основания и

соли не лишено исключений. Бывают вещества со смешанными свойствами, например амфотерные гидроксиды.

Применение оснований:

Представители этого класса неорганических веществ в природе отсутствуют. Но потребность в них существует, поэтому их получают специально. Наибольшее практическое значение имеют щелочи гидроксид натрия и гидроксид калия. Применение этих и некоторых других оснований показано на рисунке 14.

Итоги:

- По характерным химическим свойствам исниваним разделяют на типичные и амфотерные гидроксиды.

- Амфотерные гидроксиды, в отличие от типичных, взаимодействуют не только с кислотами, но и со щелочами, образуя соли.

- В формулах солей, образовавшихся в результате взаимодействия амфотерного гидроксида с кислотой, металлическим элементом образовавшейся соли является металл, который входил в состав основания и т. п.).

- В формулах солей, образовавшихся при взаимодействии амфотерного гидроксида со щелочью, металлический элемент амфотерного гидроксида входит в состав кислотного остатка и некоторых других).

Получение оснований

Растворимые основания (щелочи) получают взаимодействием металла или его оксида с водой.

1. Взаимодействие активных металлов с водой приводит к образованию щелочей и выделению водорода:

(К какому типу относятся эти реакции?)

2. Взаимодействие оксидов активных металлов с водой завершается образованием растворимого в воде гидроксида — щелочи:

(Какой это тип реакции?)

3. В промышленности щелочи получают электролизом водных растворов бескислородных кислот. Этот способ вы будете изучать в следующем классе.

4. Нерастворимые основания получают действием раствора щелочи на растворимую соль соответствующего металла:

Классификация, номенклатура и получение оснований

Поместите в керамический тигель немного карбоната кальция (известняка) и в течение 10 минут раскалите на огне спиртовки.

После того как тигель остынет, влейте поверх него немного дистиллированной воды, Затем помешивайте стеклянной палочкой и проверьте красной лакмусовой бумагой. Что вы наблюдаете? Обсудите свои соображения с товарищами. Запишите уравнения реакций.

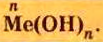

Сложные вещества, в составе которых содержатся одна или несколько гидроксильных групп (ОН), соединенных с атомами металлов, называются основаниями. Основания обозначаются общей формулой Me(OH)n

Гидроксильная группа ОН всегда одновалентна. Число гидроксильных групп соответствует валентности металла.

Классификация:

Основания классифицируются по своей растворимости в воде и кислотности.

Растворимые в воде основания называют щелочами. Кроме Li, Na, К, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, гидроксиды других металлов не растворяются или очень мало растворяются в воде. Часть нерастворимых в воде оснований обладает амфотерными (двойственными) свойствами.

Основания, вступающие в реакцию как с кислотами, так и с щелочами, образуя соль и воду, называются амфотерными основаниями: Zn (ОН)2, Be (OH)2, Al (OH)3, Fe (OH)3.

Число гидроксильных групп в составе оснований определяет их кислотность.

Номенклатура:

При наименовании оснований по международной номенклатуре, если металл, образующий основание, имеет постоянную валентность, то вначале указывается слово «гидроксид», а затем название металла. Если же металл обладает переменной валентностью, то после слова «гидроксид» и названия металла валентность отмечают римскими цифрами в скобках.

| Основания металлов с постоянной валентностью | Основания металлов с постоянной валентностью | ||

| Гидроксид металла | Международное название | Гидроксид металла | Международное название |

| Mg(OH)2 | Гидроксид магния | Pb(OH)2 | Гидроксид свинца (II) |

| NaOH | Гидроксид натрия | Cr(OH)3 | Гидроксид хрома (III) |

| Al(OH)3 | Гидроксид алюминия | CuOH | Гидроксид меди (I) |

Графические формулы оснований:

Получение растворимых в воде оснований

Получение в лабораторных условиях.

При взаимодействии активных металлов (щелочных металлов Li, Na, К, Rh, Cs и щелочноземельных металлов Ca, Sr, Ba) с водой. Эти реакции протекают в обычных условиях.

металл + вода → щелочь + H2 ↑

2Li + 2HОH → 2LiOH + H2 ↑

При взаимодействии в обычных условиях гидридов щелочных (NaH3 КН) и щелочноземельных металлов(CaH2, BaH2) с водой.

гидрид металла + вода → щелочь + H2↑

При взаимодействии оксидов щелочных и щелочноземельных металлов с водой.

оксид металла + вода → щелочь

Получение нерастворимых в воде оснований

При добавлении в раствор растворимой соли среднеактивных и пассивных металлов щелочи. Получение растворимых в воде оснований этим методом возможно в том случае, если в результате реакции получится нерастворимая соль.

Получение в промышленности

Путем воздействия постоянного электрического тока на водные растворы хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов.

2NaCl + 2H2OH2↑ +Cl2 ↑ +2NaOH

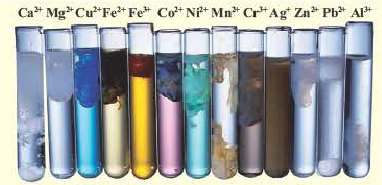

Физические и химические свойства оснований

Определите основания по цвету раствора и осадка в пробирке. Какие физические и химические свойства имеют основания?

Физические свойства: В обычных условиях щелочи это растворимые в воде твердые вещества белого цвета. Некоторые нерастворимые в воде основания имеют другие цвета. Cu(OH)2 голубого, CuOH желтого, Fe(OH)3 бурого, Fe(ОН)2 зеленовато-бурого, Сг(ОН)3 серовато-зеленого цвета.

гидроксид железа (III) |

гидроксидмеди (II) |

гидроксид натрия |

гидроксид кальция |

Все щелочи бывают скользкие как мыло. При растворении в воде они образуют бесцветный раствор.

На рисунке показывается, как меняется цвет индикаторов под действием щелочей. Нерастворимые в воде основания не меняют окраску индикаторов.

| Слово «индико» в переводе с латинского означает «показываю», «определяю». Индикаторы это сложные органические соединения. Для определения щелочей (а также кислот) используют такие индикаторы, как лакмус, фенолфталеин и метилоранж. |

Химические свойства: Взаимодействие оснований с кислотами (реакция нейтрализации). Для всех оснований характерным химическим свойством является их взаимодействие с кислотами. При взаимодействии кислот с основаниями образуются соль и вода.

|

Нальем в химический стакан (или колбу) на 1/4 раствора гидроксида натрия и добавим к нему 1 2 капли лакмуса. Затем к полученному раствору будем прикатывать раствор соляной кислоты. Понаблюдайте, как меняется цвет. Запишите уравнение реакции. |

Взаимодействие щелочей с амфотерными металлами. Из металлов щелочи взаимодействуют только с амфотерными металлами (Be, Zn, Al), при этом образуется соль и выделяется водород.

Zn+ 2NaOH Na2ZnO2 + H2 ↑

2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2+3H2 ↑

Взаимодействие щелочей с неметаллами. Щелочи взаимодействуют с целым рядом неметаллов (CL, Br2), образуя соль и воду. Лишь при взаимодействии с кремнием выделяется водород.

Si+ 2NaOH +H2ONa2SiO3+ 2H2 ↑

Щелочам и нерастворимым в воде основаниям присущи и отличающие их друг от друга химические свойства.

Взаимодействие щелочей с кислотными оксидами. Щелочи вступают в реакцию с кислотными оксидами, а нерастворимые в воде основания не вступают в такую реакцию. 1 моль таких кислотных оксидов, как CO2, S02, SO2, вступает в реакцию соединения с 1 молем однокислотной щелочи.

CO2+NaOH → NaHCO3

| Хранить щелочи в открытой посуде нельзя. Потому что при вступлении в реакцию с углекислым газам воздуха образуются соответствующие карбонаты. |

В этих реакциях даже в том случае, если кислотного оксида берется в избытке, реакция соединения всё равно происходит. При избытке щелочи, например, в соотношении молей 1:2, получится нормальная соль и вода.

Такие кислотные оксиды, как CO2, SO2, SO2, в зависимости от мольного соотношения, вступают в различные реакции с двухкислотными щелочами, при этом получаются различные продукты.

Из кислотных оксидов NO2 при взаимодействии с щелочами образует две различные соли.

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 +H2O

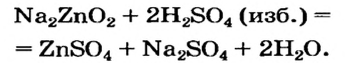

Взаимодействие щелочей с амфотерными оксидами и гидроксидами. Щелочи также взаимодействуют с амфотерными оксидами и гидроксидами, образуя соль и воду.

Разложение оснований. В то время как щелочи не разлагаются, нерастворимые в воде основания при нагревании разлагаются. Самыми неустойчивыми основаниями являются гидроксиды серебра и ртути. Они подвергаются разложению при комнатной температуре.

Hg(OH)2 → HgO+ H2O

Задача:

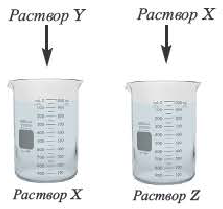

При размешивании растворов, как показано на рисунке, то в I сосуде красный цвет лакмуса превратится в голубой, а во II сосуде голубой цвет превратится в красный. На основе этих данных определите, какое из веществ X, Y, Z является кислотой, а какие основанием?

| Кислота | Основание |

| A) X, Y | Z |

| В) Y, Z | X |

| С) Y | X, Z |

| D) Z | X, Y |

| Е) X | Y, Z |

Решение: Если в I сосуде красный цвет лакмуса превращается в голубой, то Х→кислота, a Y→ щелочь.

А во II сосуде голубой цвет лакмуса превращается в красный, значит, Z→ щелочь, a X→ кислота.

Ответ: E

Задача:

Какие выражения верные, если в результате реакции получается нерастворимая в воде соль?

1) Формула полученной соли: YxAb

2) Получится х+b моль Н2О

3) xb

4) Продукты реакции проводят электрический ток

5) Полученный в реакции v (H2O)=x=b

| Вступившие в реакцию вещества | v (моль) |

| HxA кислота | a |

| Y(OH)b основание | a |

Решение: HxA + Y(OH)b→ YxAb+ xH2O (или b H2O).

Ответ: 1:5. Согласно условиям, поскольку соль YxAb нерастворимая в воде соль, то она не проводит электрический ток.

Задача:

Что можно определить на основе таблицы?

1) Массу оксида

2) Ar (X)

3) Степень окисления X в оксиде.

| Вещества, полностью вступившие в реакцию | Продукт реакции | |

| X | O2 | XO |

| 4 г | 1,6 г | |

Решение:

m(ХО) = 4+1,6 = 5,6г;

Ответ: 1,2,3

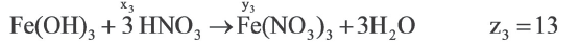

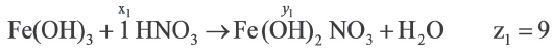

Задача:

| Вещества, вступившие в реакцию, и их мольное количество | Масса полученной соли (в г) | N (атом) в молекуле полученной соли (в целом) | |

| Fe(OH)3 | HNO3 | ||

| 1 | xl | yl | z1 |

| x2 | y2 | z2 | |

| x3 | y3 | z3 | |

| 1 | 2 |

A) х1 х2 х2 х3 х3 |

z1 z2 z2 z3 z3 |

В) х3 х2 х2 х1 х1 |

z1 z2 z2 z3 z3 |

С) х1 х2 х2 х3 х3 |

z3 z2 z2 z1 z1 |

D) x2 x1 x1 x3 x3 |

z2 z1 z1 z3 z3 |

Е) х3 х2 х2 х1 х1 |

z3 z2 z2 z1 z1 |

Если y3y2y1, то определите отношения между x1x2χ3 и z1z2z3.

Решение:

Ответ: E x3x2x1 z3z2z1

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Telegram и логотип telegram являются товарными знаками корпорации Telegram FZ-LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник: www.evkova.org