Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

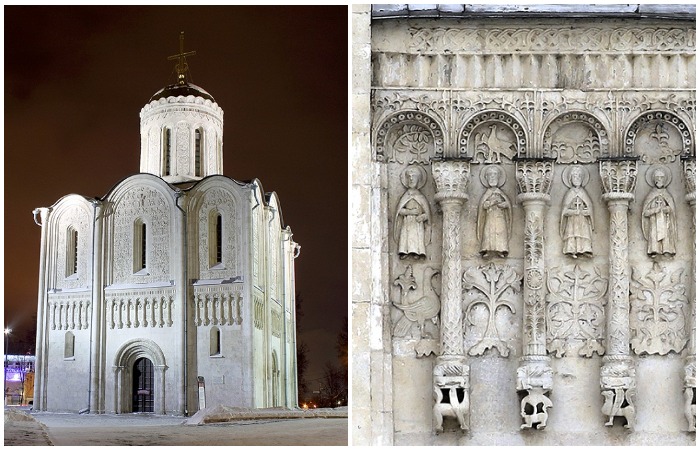

Из-за обилия узоров белокаменной резьбы, покрывающей фасад этого собора, его называют « драгоценным ларцом », « каменным ковром », « каменной поэмой ». Своим богатым резным убранством он затмевает, пожалуй, все храмы, построенные до него на Руси.

История возведения собора

Владимиро-Суздальское княжество в пору правления князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо достигло зенита своей славы. « Суздальская область, еще в начале XII века — захолустный северо-восточный угол Русской земли, в начале XIII века является княжеством, решительно господствующим над остальной Русью » (В.О. Ключевский). И олицетворением этой славы должен был стать Дмитриевский собор.

Князь, получивший при крещении христианское имя Дмитрий, решил построить новый храм в честь своего покровителя, святого Дмитрия Солунского. Строительство Дмитриевского собора пришлось на промежуток между 1194-1197 гг. Возводился храм руками лучших русских мастеров, в качестве строительного материала для стен использовали белый известняк.

Император Николай Первый изменил вид Дмитриевского собора во Владимире

Из далёкого византийского города Фессалоники привезли для возведенного храма редчайшие святыни: » доску гробную » — икону с изображением Димитрия Солунского, и серебряный чеканный ковчег с » сорочкой » – кусочком одежды мученика со следами его крови.

Перед Куликовской битвой эти святыни увезли в Успенский собор Московского Кремля, где они поныне и хранятся, во владимирском же соборе сейчас остались лишь копии.

В 1237 году храм был разграблен татаро-монголами, после этого он пережил еще несколько грабежей и пожаров. Но самый большой ущерб был нанесен ему в 1837—1839 годах, когда Николай I, посетив собор и увидев, в каком состоянии он находится, распорядился срочно его реставрировать. Но « знатоки русского стиля », взявшиеся за эту работу, вместо восстановления изуродовали храм, и он начал разрушаться.

С 1919 года храм передали в ведение владимирского музея. Его известняковые стены стремительно разрушались, однако долгое время ничего по спасению храма не предпринимали, реконструкцию смогли провести лишь в 1941 году, перед самой войной.

К очередному этапу работ по сохранению каменных стен собора приступили лишь после 1974 года. А окончательную реставрацию, в результате которой храму удалось в значительной степени вернуть утраченный первоначальный облик, завершили уже в 2000-х годах. Каменные стены покрыли защитной смесью, сделали водоотливы и создали необходимый микроклимат внутри собора. Сейчас Дмитриевский собор включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вот он, Дмитриевский собор, во всей своей красе!

Дмитриевский собор во Владимире. В чём смысл 1500 резных камней?

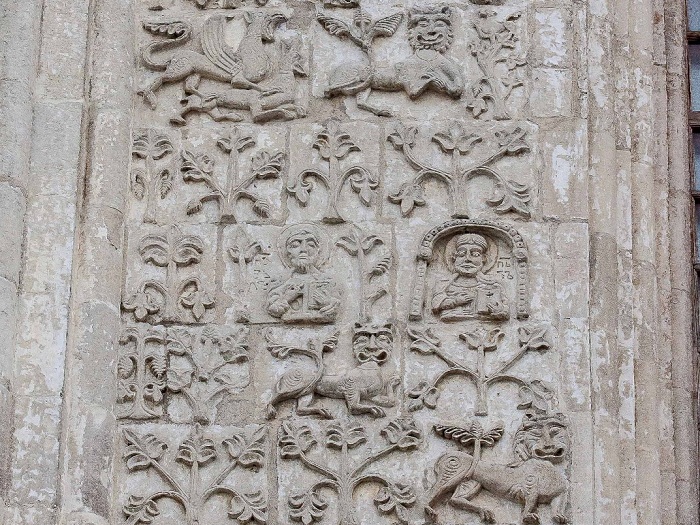

Поскольку этот собор строился на территории княжеского двора и предназначался лишь для княжеской семьи, его размеры невелики, зато впечатляет богатый декор его фасада — на нем можно насчитать более 600 рельефных изображений животных, растений, мифических существ, святых. Причем, многие рельефы сохранились в своем первозданном виде, те же, которые были утрачены, восстановлены.

Фасады храма состоят из трех ярусов. На нижнем ярусе декор практически отсутствует, резьбой украшены лишь порталы.

Это объясняется тем, что раньше храм с трех сторон окружала галерея, соединявшая его с домом. Заканчивалась она с обеих сторон башнями. Галерея, к сожалению, не сохранилась, а стены так и остались гладкими снизу.

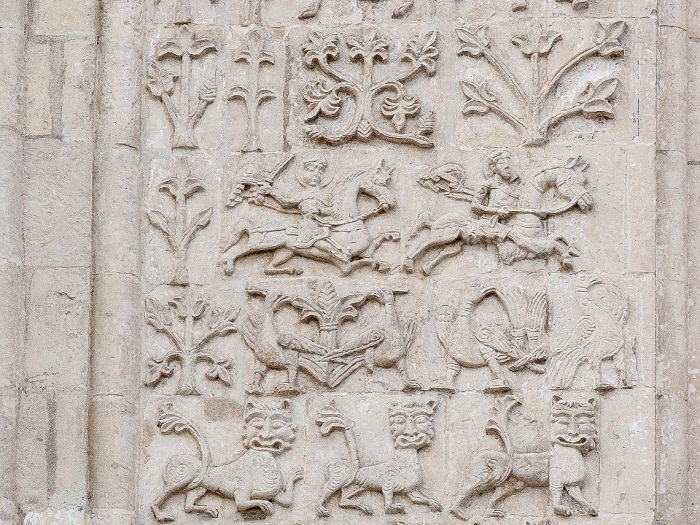

Украшением среднего яруса является пояс-колоннада с богатейшим орнаментом из резных фигур.

Верхний ярус, имеющий узкие окна, сплошь испещрен резьбой.

Украшен резьбой и барабан, на котором установлен золоченый купол с ажурным золоченым крестом.

В белокаменном убранстве собора присутствует очень много мотивов, которые были широко распространены в Византии, на Балканах, да и во всей Европе. Поэтому ученые предполагают, что наряду с русскими мастерами-резчиками над каменной резьбой работали и выходцы с Балканского полуострова – болгары, сербы, далматинцы.

Однако замысел создателей восхитительной белокаменной резьбы Дмитриевского собора до сих пор до конца не изучен, расшифровка многих композиций и сюжетов является предметом споров не одного поколения ученых.

Некоторые элементы резного орнамента

Центральное место в оформлении собора отведено библейскому царю и пророку Давиду. Его изображение можно увидеть на трех фасадах храма. Качество этих изображений великолепное, видимо, выполнял их один из лучших камнерезов. Сначала историки считали, это Христос, потом долгое время выбирали между Давидом и Соломоном. И лишь после того, как реставраторы обнаружили возле этого изображения надпись «ДАВ Ъ», споры по этому поводу закончились.

Фасад испещрен изображениями зверей, птиц, растений. Обилие растений используется для создания образа райского сада.

Многие из животных являются символами власти — львы, орлы, барсы. Что касается странных чудищ – зверей с двумя головами, полусобак, полуптиц и им подобных – эти образы хорошо знакомы нам из русской мифологии и сказок, поэтому они совсем не пугают, а всего лишь придают сказочный характер резным узорам.

Святые и князья

На поясе-колоннаде среднего яруса, опоясавшем собор с трех сторон, вырезана целая галерея фигурок святых. Среди них идентифицированы первые святые князья-мученики Борис и Глеб, изображенные в княжеских шапках, в руках они держат кресты.

Здесь же изображены все 12 апостолов, «портреты» Петра и Павла сомнений не вызывают — они подписаны.

Интересны еще две изображенные на фасаде композиции.

Вознесение Александра Македонского

«Технология» вознесения изображена следующим образом. Александр сидит в корзине, подняв вверх руки, в которых он держит в качестве приманки маленьких львят. Два грифона, привязанные к корзине, тянутся к приманке, и за счет этого корзина поднимается вверх. Несмотря на то, что Александр Македонский — персонаж еще дохристианский, в средневековой Европе этот сюжет использовался довольно часто.

Всеволод с сыновьями?

На северном фасаде можно найти изображение мужчины, который сидит, держа на коленях ребенка. С обеих сторон его окружают дети постарше. Многие историки считают, что это изображен Всеволод с сыновьями. У него действительно было много детей, поэтому он и получил прозвище Большое Гнездо. Только непонятно, почему у Всеволода здесь нет бороды.

Однако, есть еще одна версия, согласно которой здесь изображен не Всеволод с сыновьями, а библейский Иосиф с братьями.

Гипотеза относительно окраски соборов

Мы все привыкли считать, что белокаменные храмы, дошедшие до наших дней, изначально были такими же, а именно – белыми.

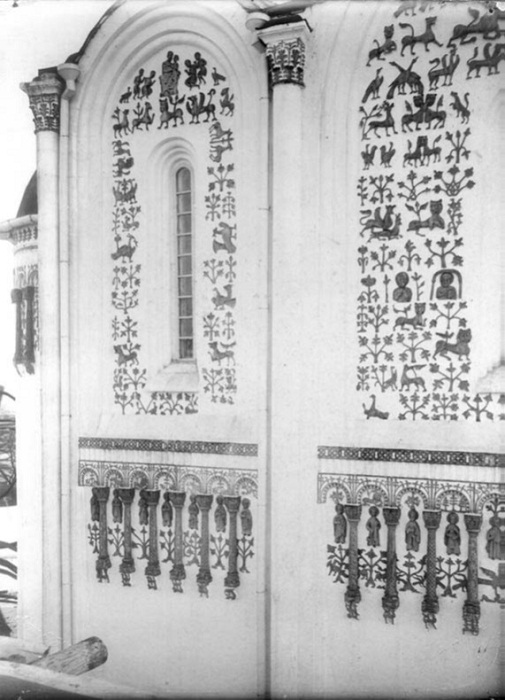

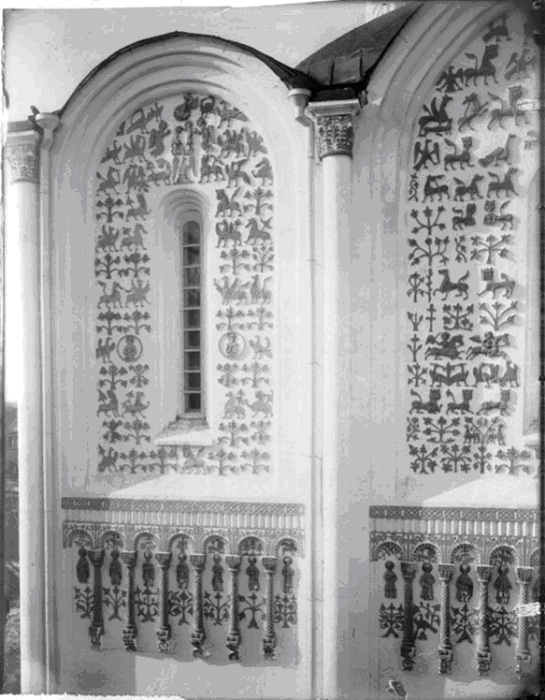

Однако, на фотографиях XIX века можно увидеть разные варианты окраски фасадов Дмитриевского собора — » белый орнамент на темном фоне » и » темный орнамент на белом фоне «. Белый орнамент на темном фоне выглядит так (эта окраска существовала в 1847-1883 гг.):

А это уже темный орнамент на белом фоне:

А в 2015 году в Переславле-Залесском на фасаде белокаменного Спасо-Преображенского собора были обнаружены остатки древней стенописи. Исходя из этого, ученые предположили, что в древности этот храм » был расписан практически «под хохлому» «. Возможно, что и фасады других белокаменных храмов в древности тоже были украшены росписями, и выглядела эта красота примерно так:

Успенский и Дмитриевский соборы внутри Владимирского кремля в конце XII века. Реставрация выполнена Кудрявцевым Михаилом Петровичем (1938-1993)

Но после монголо-татарского нашествия многие храмы стояли в запустении. Русь бедствовала, и чтобы освежить храмы, их просто белили известью. Так росписи и исчезли. Но это пока всего лишь гипотеза.

А в Подмосковье есть храм, который православная церковь отказывалась освящать . И он тоже представляет огромный интерес.

Источник: kulturologia.ru

Домонгольские храмы Руси: Дмитриевский собор во Владимире

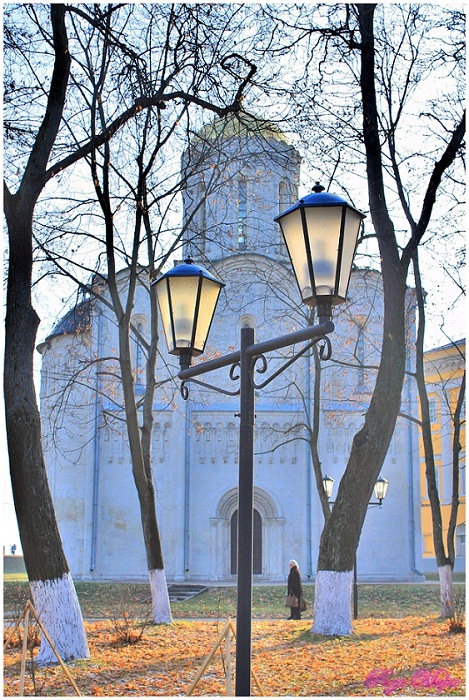

На Владимирской земле немало древних храмов, поражающих путешественника своей красотой и, одновременно, лаконичностью. И сегодня мой рассказ будет об одном из них — Дмитриевском соборе во Владимире.

Дмитриевский собор

История строительства Дмитриевского собора

Дмитриевский собор, в том виде, как мы его видим сегодня — результат «реставрации» 1837-1839 годов и последующих работ, призванных хоть отчасти исправить то, что было разрушено николаевскими «знатоками русского стиля». Первоначально собор на уровне первого яруса с трех сторон был окружен галереями, а со стороны западного фасада по углам стояли две лестничные башни.

Когда точно был построен Дмитриевский собор, неизвестно. Историки полагают, что это было между 1194 и 1197 годами. Заказчиком выступал князь Всеволод Большое Гнездо (1154-1212), который на своем дворе создал «церковь прекрасную» во имя мученика Дмитрия Солунского — своего небесного покровителя. Строили собор преимущественно русские мастера, хотя к работам также были привлечены и выходцы с Балканского полуострова. В качестве строительного материала использовался белый камень — известняк, ставший «визитной карточкой» Владимиро-Суздальского княжества.

♦ О том, почему во Владимиро-Суздальской Руси применялся белый камень — известняк, читайте в статье «Храмовый комплекс в Кидекше: у истоков белокаменного зодчества Руси».

В 1197 году в Дмитриевский собор из базилики святого Дмитрия в Солуни (совр. Фессалоники) были привезены реликвии — «доска гробная» (большая икона) с изображением святого в полный рост и серебряный чеканный ковчежец, в котором находилась «сорочка» (частица одежды, пропитанная кровью мученика).

В 1237 году собор был разграблен и поврежден татарами, затем горел в 1536, 1719, 1760-е годы. До начала XVI века Дмитриевский собор числился великокняжеским, но затем потерял этот статус. В XVI-XVII веках он «подновлялся», в результате чего были частично утрачены древние декоративные и конструктивные элементы. Если реставрация 1837-1839 годов исказила внешний облик собора, то работы 1840—1847 годов внутри здания уничтожили древние фрески и не не только: был опущен пол, устроен новый иконостас.

После революции собор был закрыт и передан Владимирскому музею. В 1918 году Комиссия по сохранению памятников живописи под руководством И.Э. Грабаря под хорами обнаружила фресковые росписи XII века со сценами «Страшного суда». В 1937 году начались реставрационные работы, которые были продолжены и в годы Великой отечественной войны.

Одной из основных задач для реставраторов была проблема сохранности белого камня. В ходе работ 1999—2004 годов белый камень был покрыт защитной пластической смесью, устроены водосточные трубы, заменен крест на куполе и создан специальный микроклимат внутри собора, позволяющий сохранить этот выдающийся памятник.

В настоящее время Дмитриевский собор во Владимире включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, внутри располагается музей.

Дмитриевский собор, западный фасад

Внешний облик Дмитриевского собора

Дмитриевский собор отличает ясность композиции. По своему типу он близок храму Покрова на Нерли. Представляет собой классический крестово-купольный трехапсидный храм, одноглавый и четырехстолпный. Будучи центром великокняжеского дворца, он воплощал собой идею могущества великокняжеской власти.

Дмитриевский собор, южный фасад

Собор построен из белого камня — известняка. Фасады четко делятся на три яруса. Нижний лишен убранства, так как в прошлом был закрыт галереями. Аркатурно-колончатый пояс второго яруса богато орнаментирован. Он как бы отделяет «земную», нижнюю часть храма от верхней, «небесной», материальное и духовное.

Верхний пояс и цилиндрический барабан богато украшены резьбой. Резьбой также украшен и барабан, который венчает шлемовидный золотой купол. Неслучайно собор называли «каменной поэмой», «драгоценным ларцом».

Дмитриевский собор, деталь западного фасада

566 резных камней украшают стены собора. Их можно рассматривать бесконечно: фантастические растения и животные, люди. Не все из них дошли до нашего времени в своем подлинном виде — многие рельефы были восстановлены в XIX веке или собраны из разобранных башен. Знаток искусства углядит здесь немало иноземных мотивов — распространенных некогда на Балканах, Византии, Западной Европе.

Южный фасад украшен композицией «Вознесение Александра Македонского на небо», сюжета, чрезвычайно популярного в Средние века в христианском мире. Северный фасад украшает рельеф «Князь Всеволод с сыновьями». Западная стена иллюстрирует подвиги Геракла. В декоре всех трех фасадов храма присутствует фигура царя Давида, который, по мнению ряда исследователей, предвосхищает образ Христа. По мнению других исследователей, это царь Соломон.

Когда рассматриваешь резные скульптуры, то не всегда можешь найти аналогии из реального мира. Скорее, это фантастический горний мир, населенный неведомыми существами. В то же время встречаются и вполне узнаваемые земные персонажи.

Весь собор пронизан символизмом. Так, например, птицы символизируют семью, львы — государство, львиные маски по верху барабана символизируют княжескую принадлежность собора.

Дмитриевский собор, деталь западного фасада Дмитриевский собор, деталь аркатурно-колончатого пояса Дмитриевский собор, деталь аркатурно-колончатого пояса

Внутреннее убранство Дмитриевского собора

Внутри собора сейчас функционирует музей. Благодаря этому обеспечиваются идеальные температура и влажность, чтобы сохранить уникальный белый камень. Кроме того, отсутствие традиционных элементов внутреннего убранства позволяют увидеть всю величественную структуру храма.

Своды и барабан Дмитриевского собора

Капители внутренних столпов украшают львы.

Львы

Уникальными являются сохранившиеся фрагменты фрески «Страшного суда» XII века под хорами в западной части храма. На ней изображены сидящие на тронах апостолы, за спинами которых стоят ангелы. Возможно, автором был греческий мастер. Некоторые исследователи считают, что авторов было два: греческого и русского происхождения.

«Страшный суд»

В алтаре Дмитриевского собора сейчас находится старый крест. Полумесяц под крестом часто трактуют как древний символ священства власти.

Старый крест в алтаре Дмитриевского собора Старый крест в алтаре Дмитриевского собора Убранство Дмитриевского собора Дмитревский собор изнутри Деталь ворот Дмитриевского собора Напоминание молодоженам

Адрес и режим работы

Адрес: Владимирская область, город Владимир, ул.Большая Московская, 60. Телефон: (4922) 32-42-63.

Режим работы: ежедневно, с апреля по октябрь с 10.00 до 17.00, с ноября по март с 10.00 до 16.00, кроме вторника и последней среды месяца.

Официальный сайт: www.vladmuseum.ru

Онлайн-сервисы, которые помогают мне путешествовать:

- Дешевые авиабилеты: Aviasales

- Отели, транспорт, туры, кэшбек: Яндекс.Путешествия

- Квартиры и дома: Суточно.ру

- Туристическая страховка: Cherehapa

- Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

.

Хотите узнать больше о Китае?

Об этом я пишу в своем телеграм-канале «Срединный Путь»

Поэма в камне! Очень похож на шедевр мировой архитектуры — Храм Покрова на Нерли!

Да, храмы очень похожи. Но храму Покрова на Нерли, на мой взгляд, повезло больше в том, что он стоит в очень живописном месте и виден издалека. А Дмитриевский собор несколько зажат в городе.

Маша, спасибо тебе за Дмитриевский собор. Так мечтаю приехать во Владимир самой, безо всяких туриков и постоять у храма, рассмотреть все композиции, обойти кругом…. Немного у нас таких храмов, как Дмитриевский. В Юрьеве Польском интересная Георгиевская церковь. В Новгороде есть домонгольские храмы.

Но Дмитриевский — один!

Я тоже обожаю этот собор. Помню, еще когда была подростком, у меня была книга. Называлась что-то типа «Рассказы об архитектуре». И там была фотография Дмитриевского собора. И как-то сразу он лег на сердце.

Своими пропорциями, соразмерностью. И каждый раз, бывая во Владимире, старалась побывать и в нём.

Спасибо, Мария, за статью. Разделяю твое восхищение красотой Димитриевского собора, настоящий шедевр белокаменного зодчества домонгольской Руси. Здесь меня всегда завораживала резьба по камню — восхищают и техника резьбы и сюжетная линия. К сожалению в границах Золотого кольца сохранилось мало архитектурных шедевров домонгольского каменного зодчества.

Согласен с Татьяной, которая упомянула о Георгиевском соборе в Юрьев-Польском. К сожалению он в 15 веке разрушался и в нынешнем виде представлен восстановленным не без потерь. Здесь резьба по камню, несмотря на частичные утраты, просто восхитительна и поражает своей красотой и загадочностью представленных сюжетных линий.

Увы — многое было разрушено монголами. На Севере много храмов домонгольского периода…

Теперь вот тоже мечтаю увидеть Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Интересно будет сравнить впечатления.

Обязательно посети Юрьев-Польский. Внимательно изучи белокаменную резьбу Георгиевского собора. По сюжету это были целые повествования, равноценные росписям интерьеров. Однако после разрушения при восстановлении не все камни были поставлены на свое место, т.е. своеобразный «пазл» был нарушен, но и то что осталось также весьма интересно.

Уф, вроде только был во Владимире, а уже два года прошло…

Спасибо за освежение воспоминаний!

Сама поражаюсь, как быстро летит время. Вчера вернулась из поездки в Нижний Новгород, снова по пути туда и обратно останавливались во Владимире.

В юности была во Владимире, а этот собор помню до сих пор. Он, как и тот, что на Нерли оставили неизгладимое впечатление. Правда, не помню, был ли тогда собор открыт для осмотра внутри. Зато белокаменное «кружево» стен стоит перед глазами…

Да, собор поражает воображение. Пожалуй, единственное, что ему мешает — это окружение, он несколько зажат. И оттого не разглядеть всей его красоты, как у Храма Покрова на Нерли.

Дмитровский собор возведен Христом в честь своего Воскресения.За 5-6 лет до этого он же, возвел Покрова на Нерли. И там и там Он написал СТВЪ_ДВДЪ. Сотворил ДавыдЪ. Звали его Андрей Глебович. Хотя ученые думают, что Юрьевич.

Источник: anashina.com

Дмитриевский собор Владимира

Дмитровский собор во Владимире — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм возведен в честь великомученика Дмитрия Солунского, который был казнен за приверженность христианству. Собор представляет собой традиционный пример крестово-купольного храма, образец древнерусского искусства, знаменит своей белокаменной резьбой. Будучи одним из самых красивых соборов, является визитной карточкой города наряду с знаменитыми достопримечательностями — Успенским собором и Золотыми воротами.

Цены на билеты в Дмитриевский собор

Сейчас собор не действует как храм, а является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Поэтому его можно посетить, как и все музеи. Стоимость составит 150 рублей за человека.

Билет по льготной цене за 100 рублей могут приобрести учащиеся, студенты, пенсионеры, члены Российского военно-исторического общества, владельцы удостоверений ISIC, ITIC и IYTC.

Собор работает ежедневно, один раз в месяц закрывается на санитарный день. Часы работы: 10:00—19:00, в некоторые месяцы в субботу собор открыт с 11:00 до 19:00 часов. Подробнее ознакомиться с сезонным расписанием можно на сайте.

История строительства Дмитриевского собора во Владимире

Строительство храма длилось в течение трех лет в конце 12 века. Великий князь Всеволод Большое Гнездо начал строительство во дворе своего княжеского дворца в честь святого-своего покровителя. Работами занимались русские мастера. По окончании стройки в храм была привезена икона Дмитрия Солунского и частица одежды с его кровью.

Во время татаро-монгольского ига в 13 веке храм был разграблен и поврежден. В будущем он пережил еще несколько пожаров и набегов. В 19 веке было решено реставрировать собор и вернуть ему изначальный вид.

Однако в ходе восстановительных работ были утеряны интересные фрагменты — лестничные башни и галереи, которые соединяли храм с дворцом князя, чтобы князь со своей семьей могли пройти на богослужение в храм. В советское время богослужения в храме не проводились. В 1999–2004 годах проведена серьезная реставрация и сейчас собор открыт как музейная экспозиция, является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Архитектура

Дмитриевский собор — уникальный памятник русского церковного зодчества и пластики домонгольского периода. Храм выстроен в виде креста, возведен из белого известняка. По размерам — не большой, но гармоничный и величественный. Особую ценность составляет резное убранство — в храме более 1 000 резных камней, на которых удивительным образом сочетаются христианские образы, литературные, народные и мифологические герои. Одноглавый храм венчает золоченый купол с крестом. В храме можно выделить три яруса:

- верхний — весь украшен резьбой, имеет высокие вытянутые окна.

- второй (средний) ярус — богат орнаментами и фигурами зверей, птиц, святых.

- нижний ярус не имеет убранства, так как раньше был закрыт утраченными галереями и башнями.

Героем нескольких фасадов собора стал библейский царь Давид, а на одном из фасадов изображен Александр Македонский.

Белокаменные рельефы собора

Знаменит Дмитриевский собор своими рельефами — белокаменная резьба украшает порядка 600 рельефов. Большинство из них сохранилось в первоначальном виде, они украшены разнообразными сюжетами: как библейскими, так и мифическими, много на них изображений животных. Интересно, что не все рельефы до сих пор понятны современникам, но угадываются в них идеи Небесного города. Изображен на рельефах и сам основатель храма — князь Всеволод Большое Гнездо со своими сыновьями. Благодаря многочисленным разносюжетным рельефам собор называют «белокаменной книгой».

Внутреннее убранство собора

Внутри собора сохранилась лишь небольшая часть фресок 12 века. Здесь же теперь можно увидеть 4-метровый крест с орнаментом, изначально украшавший купол храма — во время реставрации 2000-ых годов крест заменили на реплику. В соборе также размещено надгробие первого губернатора города Владимир — графа Р. Воронцова. Из священных артефактов в соборе оставлены лишь копии серебряного ковчега с одеждой великомученика.

Как добраться до Дмитриевского собора во Владимире

К собору можно подъехать на общественном транспорте со стороны ул. Большая Московская:

- Троллейбус № 1, 5: остановка «Площадь Соборная»

- Автобус № 12С, 15, 22, 25, 26, 28, 152: остановка «Площадь Соборная». Далее нужно будет пройти через парк к собору.

На расстоянии 1 км от Дмитриевского собора находится железнодорожная станция «Владимир-Пассажирский». Напротив нее — автовокзал. Время в пути пешком от станции — около 15 минут. Можно сесть на троллейбус № 5 у железнодорожного вокзала, но он поедет в объезд — дорога займет около 20–30 минут.

Около 4 минут займет неспешная пешая прогулка от собора до смотровой площадки, откуда открывается чудесный вид на город и реку Клязьму.

В пешей доступности от этого собора расположено множество исторических достопримечательностей города: Свято-Успенский Кафедральный собор, памятник князю Владимиру и святителю Федору, Исторический музей, памятник Александру Невскому, государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Обычно Дмитриевский собор входит в экскурсионные программы по историческому центру города с посещением самых выдающихся и красивых достопримечательностей.

Во Владимире действуют многие популярные сервисы такси, воспользовавшись которыми, можно приехать к Дмитриевскому собору: Яндекс.Такси, Maxim, Такси Везёт, Uber.

Карта-схема пешего маршрута от автобусной остановки «Площадь Соборная» до Дмитриевского собора:

Источник: www.tourister.ru

Дмитриевский собор во Владимире

Ежегодно 8 ноября Православная церковь отмечает день памяти Дмитрия Солунского. В этом очерке я расскажу об архитектурном шедевре, который связан с именем святого. Это Дмитриевский собор во Владимире.

Я живу во Владимире, поэтому собрала здесь фотографии собора за несколько лет. Снимки были сделаны в разные сезоны года и при разном освещении храма.

Кликайте по фотографиям – и они откроются в увеличенном формате

Страницы истории

Дмитриевский собор считается одним из шедевров белокаменного зодчества Северо-Восточной Руси. Он был возведен в конце XII века в период правления князя Всеволода Большое Гнездо.

Прежде всего, давайте посмотрим на название храма.

Почему собор назван Дмитриевским

Восьмилетний княжич Всеволод в 1162 году был изгнан старшим братом Андреем Боголюбским. Вместе с матерью и братьями Всеволод поселился в Константинополе при дворе императора Мануила Комнина, где святой Дмитрий почитался как покровитель императорской семьи. Будущий великий владимирский князь провел в изгнании семь лет.

После смерти Андрея Боголюбского Всеволод вернулся во Владимир. Он восстановил после пожара Успенский собор и построил дворцовый княжеский храм, посвященный святому Дмитрию. Вполне возможно, что создание храма могло быть задумано Всеволодом задолго до вокняжения на владимирском престоле.

По мнению историков и искусствоведов, собор был назван Дмитриевским по нескольким причинам.

- В честь святого Дмитрия Солунского, которого Всеволод считал своим небесным покровителем

- Имя Дмитрий было крестным именем самого князя Всеволода

- Строительство храма было приурочено к рождению сына Дмитрия

О постройке храма упоминают русские летописи. В Новгородской летописи говорится, что князь «постави церковь камену на своем дворе святаго Димитрия, в свое имя». Лаврентьевская летопись уточняет: «а иже не ища мастеров от Немец, но нашел мастеров из слуг святой Богородицы и своих». То есть этот храм строили русские зодчие, а не европейские мастера, как это было во время строительства Успенского собора при Андрее Боголюбском.

Для чего был построен храм

Во-первых, он воплощал идею могущества как Владимиро-Суздальского княжества, так и княжеской власти. Это можно увидеть через тематику рельефов на стенах собора. В годы правления Всеволода произошёл политический и экономический расцвет Владимиро-Суздальского княжества. Владимир стал одним из крупнейших центров ремесла и торговли. Он торговал с городами Средней Азии, Закавказья, Византией и странами Западной Европы.

Во-вторых, это был так называемый патрональный храм. То есть храм, построенный в честь Дмитрия Солунского, небесного покровителя князя Всеволода.

В-третьих, это был храм – реликварий. Всеволод прекрасно знал, что в городе Фессалоники (Солунь) находилась базилика святого Дмитрия Солунского. Там хранились реликвии, связанные со святым. Некоторые из них были перенесены в 1197 году в отстроенный владимирский храм.

Даже сама постройка напоминает по внешнему виду ларец для хранения драгоценностей. Вполне возможно, Всеволод хотел превратить Владимир во «вторые Фессалоники».

Архитектурные особенности собора

Дмитриевский собор является классическим образцом Владимиро-Суздальской архитектурной школы. Её особенности очень ярко проявились в архитектуре храма. Строительным материалом храма послужил известняк. Этот белый камень отличается прочностью, морозостойкостью и в то же время хорошо поддается обработке.

Мастера использовали технику полубутовой кладки, известную еще в Древнем Риме.

Полубутовая кладка

Зодчие вытёсывали из камня блоки размером 45-45-65 см, гладко их шлифовали и плотно пригоняли друг к другу. Каждая стена состояла из двух рядов кладки. Простенок между ними заполняли крошкой, толчёной керамикой, древесным углем и заливали известковым раствором.

Фундамент храма выложен из булыжника и опущен на глубину полутора метров. Базы колонн вырезаны в виде стилизованных звериных лап с когтями.

Дмитриевский собор представляет собой крестово-купольный храм в форме куба. Три фасада собора разделены на три вертикальных части – прясла, каждое из которых заканчивается полукруглыми сводами – закомарами.

На закомары опирается кровля, которая повторяет их форму и создает волнистую линию верха. На восточном фасаде храма есть три полукруглых выступа, это апсиды. Если помнить, что алтарь в храме всегда на востоке, то по апсидам можно безошибочно ориентироваться по сторонам света.

У собора узкие щелевидные окна, которые использовались также и в качестве бойниц.

Все своды и глава храма сделаны из пористого туфа, поскольку этот материал гораздо легче известняка. На кровле находится цилиндрический барабан, который увенчан шлемовидным куполом.

Купол заканчивается ажурным крестом, на вершине которого в качестве флюгера установлена фигурка голубя. Есть разные трактовки символики креста и полумесяца над куполом собора. Некоторые думают, что это победа христианства над мусульманством. Однако не забываем, что собор был построен в домонгольский период. Скорее, полумесяц это символ жертвенной чаши, в которую стекала кровь распятого на кресте Иисуса Христа.

Если вы будете любоваться Дмитриевским собором самостоятельно, обратите внимание на темно-розовую вымостку по периметру храма. Дело в том, что первоначально собор окружали одноярусные галереи. На западных углах они превращались в лестничные башни, которые появились (или были перестроены) чуть позже самого храма. Эти башни соединяли собор с княжеским дворцом.

В 1839 году по приказу Николая I галереи снесли, приняв их за более поздние постройки. Однако потом выяснилось, что они были построены одновременно с храмом. Поэтому уже в XIX веке вокруг храма сделали вот такую вымостку.

Резьба Дмитриевского собора

Отличительной особенностью Владимиро-Суздальской архитектурной школы является резьба по белому камню. На Дмитриевском соборе она органично сочетается с архитектурой храма.

Искусствоведы выяснили, что древние мастера учитывали естественное освещение храма. Например, южный фасад, обращенный к Клязьме, хорошо освещён, поэтому он украшен плоской резьбой.

А вот северный фасад был самым затемненным, поэтому рельефы на нём более объемные. Кстати, северный фасад и сейчас затемнён за счет прилегающего парка «Липки».

На стенах Дмитриевского собора около полутора тысяч резных рельефов. Они расположены построчно, ровными горизонтальными рядами. Зная символику изображений, эту каменную летопись несложно читать по строкам. Основную массу рельефов составляют изображения растений, птиц и зверей.

Растения в Древней Руси были символом процветания, жизни, чудесного райского сада. На фасадах собора можно без труда отыскать смоковницу (символ плодородия), лилию-трилистник (символ непорочности), виноградную лозу и даже «Древо жизни».

Животные, представленные на фасадах собора, тоже легко угадываются по характерным чертам. Это львы, грифоны, барсы, лани, кентавры. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть сцены охоты, а также борьбу зверей и грифонов.

Искусствоведы посчитали, что на фасадах Дмитриевского собора 125 изображений львов в самых разных видах. Это львиные маски, одиночные фигуры львов, львы с двумя туловищами и одной головой, парные львы с перекрещивающимися шеями, охотящиеся на лань или оленя и так далее. Обратите внимание на хвосты и пасти хищников.

Дело в том, что эти животные издавна считались символом власти и ассоциировались с сильным правителем. Вполне возможно, что на Дмитриевском соборе львы не только символизировали могущество великого владимирского князя, но и служили в качестве стражей либо оберегов. И здесь позволю себе небольшое лирическое отступление.

Герб города Владимира

На гербе нашего города тоже есть лев. Изображение льва, как личного знака владимиро-суздальских князей, восходит к XII веку, ко времени правления князя Андрея Боголюбского.

Вот описание герба: «В красном поле стоящий на задних лапах лев, имеющий на голове железную корону, держит в передней правой лапе длинный серебряный крест».

Птиц, изображенных на стенах Дмитриевского собора, легко узнать. Это гуси, орлы, фазаны, голуби, павлины. Разумеется, рельефы тоже несут в себе определенный смысл.

В древние времена человеку был понятен язык символов. И он умел читать рельефы на фасадах храма, как книгу. Например, он знал, что лев, орел или барс могли олицетворять князя.

На фасадах Дмитриевского собора немало сюжетных композиций — исторических, мифологических, библейских. Смысл многих уже расшифрован искусствоведами, другие ещё ждут своего часа. Давайте посмотрим на некоторые сюжеты.

В резьбе на стенах храма красной нитью проходит идея мудрого правителя. Она отражена в самых разных образах. В центральных закомарах каждого из трёх фасадов изображён библейский царь, псалмопевец и пророк Давид. В руках у него скрижаль, то есть доска с законами.

На южном фасаде собора представлена композиция «Сошествие Святого Духа на Давида». Видите сверху голубя, символ Святого Духа, который спускается на псалмопевца? По мнению исследователей, здесь чётко просматривается идея божественного покровительства княжеской власти.

На западном фасаде представлена композиция «Коронация Давида». Псалмопевец сидит на троне, в руках у него скрижаль со священным текстом. Над пророком — ангел, который уронил шапочку на голову Давида. Здесь хорошо видна надпись «ДА-ВЪ» слева и справа от псалмопевца. Давид окружен ангелами и музыкантами, которые олицетворяют так называемых начальников хоров.

«Вознесение Александра Македонского» на южном фасаде собора. Здесь изображена сцена из популярной средневековой повести «Александрии». Александр сидит в корзине, к которой привязаны крылатые чудища-грифоны. В поднятых руках он держит маленьких львят. Они служат приманкой для грифонов, которые тащат наверх корзину с полководцем. Эта символ прославления царской власти, тема победы и триумфа: «Что ты будешь делать на небе, когда не всё завершил на земле?»

В пятой строке в правом прясле на южном фасаде можно увидеть изображение всадников. Они олицетворяют Бориса и Глеба, сыновей Владимира Крестителя, предательски убитых их сводным братом Святополком во время княжеских усобиц. Борис был ростовским князем, а Глеб – муромским. Борис и Глеб были канонизированы и считаются первыми русскими святыми. На их примере церковь как раз и призывала прекратить начинающиеся междоусобицы между князьями.

На северном фасаде в восточной закомаре изображен великий князь Всеволод Большое Гнездо. Он сидит на троне в окружении детей и держит на коленях новорожденного сына Дмитрия.

Исследователи выяснили, что изображение Всеволода помещено выше, чем изображение Александра Македонского и Давида. Как видите, даже через архитектуру можно подчеркнуть тот факт, что князь избран Богом. Северный фасад собора обращён к городу. Видимо, не случайно Всеволод изображен именно здесь.

В аркатурно-колончатом поясе Дмитриевского собора представлены изображения святых, великомучеников, князей. Например, на этом снимке третий слева это князь Александр Невский, его можно узнать по одеянию и кольчуге. А справа от него — Андрей Боголюбский, старший брат Всеволода Большое Гнездо.

Вот так выглядят нижние части колонн в аркатурно-колончатом поясе. Вы представляете, сколько вложено души, сил и времени, чтобы вырезать из камня такую красоту?

Западный фасад собора считался парадным. На нём искусствоведы нашли много мифологических и библейских сюжетов.

Здесь можно увидеть рельефы, на которых изображены подвиги Геракла: борьба с Немейским львом, с Лернейской гидрой, с Симфалийской птицей. На этой фотографии представлен ветхозаветный богатырь Самсон, который раздирает пасть льву. По другой версии, это не Геракл, а сам царь Давид: будучи пастухом, он отгонял львов от своих стад. Как видите, рельефы позволяют выдвигать самые разные гипотезы.

Интерьер Дмитриевского собора

В настоящее время в Дмитриевском соборе открыт музей. В нём можно в деталях рассмотреть особенности крестово-купольной системы храма. Сферический или шлемовидный купол символизирует небесный свод. Купол опирается на четыре столпа, которые образуют так называемый подкупольный квадрат.

Подкупольный квадрат и кольцо купола соединяются друг с другом при помощи вогнутых прямоугольников, которые называются парусами. Боковые стены парусов носят название подпружных арок. Обратите внимание: здесь мы тоже видим мирно лежащих львов.

В соборе установлены стенды, рассказывающие о его реставрации и расположении некоторых рельефов на фасадах храма.

Дмитриевский собор служил местом хранения реликвий, связанных с Дмитрием Солунским.

Чем известен Дмитрий Солунский

Это один из самых почитаемых христианских святых. Дмитрий был воином и защищал город Солунь или Фессалоники (нынешние Салоники) от язычников, которыми был заколот в 306 году. Впоследствии он был канонизирован. Дмитрий Солунский считался покровителем знати и императорского двора в Византии, а также покровителем княжеских семей на Руси.

В Дмитриевском соборе установлены две иконы с изображением святого.

На фото слева мы видим икону, которая датируется концом XII – началом XIII вв. Она была написана по заказу Всеволода Большое Гнездо для города Димитрова. А город этот основал его отец Юрий Долгорукий в 1154 году, когда родился Всеволод. В нашем соборе выставлена копия, а оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.

На фото справа представлена так называемая «Доска гробная», византийская икона с изображением Дмитрия Солунского в полный рост. Она была привезена в Дмитриевский собор из города Фессалоники. Согласно летописям, это была одна из досок гроба Дмитрия Солунского.

Во Владимире икона находилась до конца XIV века, затем её перенесли в Москву. В 1701 году икону «поновил» мастер Оружейной палаты Кирилл Уланов. И сейчас та самая древняя «доска гробная» хранится в Успенском соборе Московского Кремля, а в нашем соборе представлена её копия.

В серебряном ковчежце-мощевике первоначально хранилась «сорочка» — частица одежды, пропитанная кровью великомученика Дмитрия.

Вот что говорит об этом Лаврентьевская летопись.

«…многи церкви созда по власти своей, ибо созда церковь прекрасну на дворе своем святаго мученика Дмитрия, и украси ю дивно иконами и писаньем, и принесе доску гробную из Селуня святаго мученика Дмитрия, миро непрестанно точащаюна здравье немощным, а той церкви постави, и сорочку того же мученика ту же положи».

В соборе выставлен крест, которым в своё время был заменён древний крест на куполе храма. В северо-западном углу на хоры ведёт деревянная винтовая лестница.

На сводах Дмитриевского собора есть несколько фресок. В центральном своде под хорами в 1843 году была обнаружена композиция «Страшный Суд». На ней изображены 12 фигур судей-апостолов, шесть на южном своде и шесть на северном.

Позади апостолов стоят ангелы, которые олицетворяют Небесное воинство.

В соседнем малом своде представлены композиции «Лоно Авраамово» и «Шествие праведных в рай».

По мнению исследователей, артель художников возглавлял византийский мастер, которому принадлежал замысел всей композиции. Вполне возможно, что он прибыл как раз из Солуня (Фессалоник). Но в артели работали и русские живописцы. Искусствоведы определяют это по особенностям письма: византийские мастера более каноничны, а русские более свободны в привнесении декоративных элементов на фрески.

Надгробие Р.И.Воронцова. В Дмитриевском соборе сохранилось надгробие Романа Илларионовича Воронцова.

Роман Илларионович Воронцов

Граф, первый владимирский губернатор. Именно при нём в городе были открыты водопровод и первая аптека. Р.И.Воронцов получил прозвище «Роман — большой карман». Его дочь Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова («Екатерина малая») была президентом Российской Академии наук.

Надгробие установили в 1804 году сыновья графа Александр и Семен. Фигуры «Плакальщица» и «Мальчик с пеликаном» были изготовлены из каррарского мрамора в Англии, где служил сначала посланником, а затем министром один из сыновей графа Александр Романович Воронцов. Пирамида, символ вечности, была поставлена во время ремонта собора в 1841 году на средства внука, новороссийского губернатора Михаила Семёновича Воронцова.

Рядом с композицией находится надгробный камень с изображением Голгофского Креста. Исследователи полагают, что камень мог служить первоначальным надгробием, которое впоследствии заменили на мраморное.

Смотровая площадка у Дмитриевского собора

У Дмитриевского собора находится одна из смотровых площадок города. Давайте поднимемся туда и полюбуемся окрестностями.

Мы видим стену и постройки Богородице — Рождественского монастыря. Он был основан в XII веке, долго удерживал первенство среди русских монастырей и только в ХVI веке уступил его Троице-Сергиеву монастырю. Однако монастырь всегда оставался в ведении и под покровительством митрополитов и патриархов. Именно здесь был первоначально захоронен князь Александр Невский.

Промышленная зона Владимира. В своё время я работала внештатным экскурсоводом в нашем Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, водила экскурсии на итальянском языке. Бывает, приводишь туристов на эту смотровую площадку, начинаешь рассказывать о достопримечательностях, которые видны отсюда. Группа настороженно вглядывается в промышленную зону, где дымят две высоченных трубы. Только ленивый не задаст вопрос: «А это у вас атомная станция?»

С площадки прекрасно просматривается здание железнодорожного вокзала.

На первом плане — железная дорога на Москву и река Клязьма. И до самого горизонта тянутся леса. Не случайно в Северо-Восточной Руси Владимир называли Залесским («за лесами») или Владимиром-на-Клязьме, чтобы не путать его с Владимиром Волынским.

А это наш знаменитый Успенский собор и здание бывших Присутственных мест, где располагался административный аппарат Владимирской губернии.

Вместо заключения

Дмитриевский собор считают уникальным памятником Владимиро-Суздальского зодчества в период расцвета Северо-Восточной Руси. По количеству сюжетов на фасадах и технике выполнения белокаменной резьбы храм не имеет себе равных.

В 1992 году памятник был внесен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Приезжайте к нам во Владимир, чтобы своими глазами увидеть этот уникальный памятник древнерусской архитектуры.

Приглашаю на экскурсию по Владимиру

С 2022 года я возобновила свою деятельность в качестве гида-экскурсовода. Если вы хотите поближе познакомиться с Владимиром, побывать в Золотых воротах, увидеть Успенский и Дмитриевский соборы, посетить музеи, то я готова стать вашим проводником. С удовольствием проведу для вас экскурсию по городу и покажу самые интересные места. Обращайтесь!

У нас на проекте есть публикации о других достопримечательностях Владимира и Владимирской области. Вот некоторые из этих очерков.

Храмы Северо-Восточной Руси

-

(Юрьев-Польский) — последний белокаменный храм в Древней Руси, возведенный до начала татаро-монгольского нашествия ( Боголюбово) — первый архитектурный памятник Древней Руси, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы

Достопримечательности Владимира

-

— музей, расположенный в бывшей водонапорной башне, рассказывает о жизни губернского Владимира — увлекательная прогулка по центральной улице нашего города

2 комментариев к статье Дмитриевский собор во Владимире

Сегодня месяц со дня публикации о городе Владимир, где Вы, Татьяна, проживаете. Архитектура и исторические факты, которым почти 1000 лет, полагаю, будут многим интересны. Такие тонкости, как — закомары, апсиды, что алтарь в храме располагается на Восток — не многие знают. А какое тут выложено мощное выражение – «Что ты будешь делать на небе, когда не всё завершил на земле».

Вы так чудесно рассказали про нашу Чернушку, имеющую статус города всего 55 лет, так дайте ссылку и на свой город. Пусть люди узнают, по каким красивым историческим местам ежедневно передвигается автор.

Валерий, спасибо за теплые слова! Хорошо, в комментариях к очерку про Чернушку дам ссылку на эту статью.

На самом деле, у нас на проекте опубликовано несколько очерков о достопримечательностях Владимира. На эти статьи можно выйти через Путеводитель по сайту (раздел «Путешествия по России» — Владимирская область — Владимир — Рекомендую посмотреть).

Источник: dorogami-dushi.ru