Работы по устройству фундаментов следует начинать с момента подготовки основных материалов. Расчет должен быть,чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты,возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен,перекрытий и крыши),могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае,когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается.

Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру,на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована,в створе осей дома забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб.

Их верх должен быть на 10-15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков,соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси,но и внешние границы фундаментов и стен.

С ЧЕГО НАЧАТЬ СТРОИТЬ ДОМ? Не начинайте строить не посмотрев это видео!

Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3-4-5,выполненного из веревки или сбитого из досок. Окончательную проверку прямоугольности плана выполняют измерением его диагоналей. Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.

Приняв одну из отметок за исходную,с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию,от которой ведут отсчет отметок при земляных работах,устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям,траншей или котлованов со всей площади застройки,включая будущую отмостку,снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или в огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов,состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами.

Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса,либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур,которым отрывают центральную часть ямы,а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками,подтоварником,горбылем. Кладку фундаментов,как правило,производят сразу после завершения траншей,и котлованов,начиная ее с нижних отметок.

Если в траншею (котлован) попала вода,то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не более 50 см,при этом длину уступа принимают в два раза больше его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах,расположенных ниже расчетной глубины промерзания грунтов,она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м.

Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли,на песок укладывают щебень,гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см.

При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты надежны и долговечны. Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах,особенно при их глубоком промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы,в том числе высокопрочные бетоны и растворы. Если марка используемого цемента не известна,ориентировочно ее можно определить по плотности цемента. Следует учитывать,что при длительном хранении цемента даже в сухом месте прочность снижается за 6 месяцев на 25 %,за год –на 35- 40 %,за два года –примерно на 50 %.

Тюнинг и тестдрайвы на популярном сайте garagi55.ru

Столбчатые ЖБ фундаменты

В глубоко промерзающих,пучинистых грунтах самыми надежными и экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках,где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно,а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты,изготовленные заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной площадкой-анкером.

Несущие столбы выполняют из железобетона,асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном,а также из металлических труб,защищенных изнутри цементно-песчаным раствором,а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм,а также металлолом в виде старых водогазопроводных труб,уголков и т. п.

Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400,а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины,а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость.

Состав бетона:1 часть цемента,3 части песка,4- 5 частей щебня (соответствует марке бетона М100-М125). Воду добавляют с таким расчетом,чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче,тем прочнее. При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку,на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними,равным толщине изготовляемых столбов.

Снизу к доскам прибивают рубероид,не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования,а сверху стой же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон:с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты,с другой –для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

Бетон укладывают слоями со штыковкой лопатами и утрамбовкой каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла,сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 С через 7 суток бетонные столбы набирают прочность,достаточную для того,чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты в плане принимают равными тройной ширине несущего столба,т.е. если сечение столба 15х15 см,то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не обязательно:при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) и опорной плите 50х50 см несущая способность такого фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).

При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается:сначала бетонируют опорную плиту,на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом,затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой,жестко связанной с каркасом опорной плиты.

При мало-влажных грунтах,когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода,столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона.

В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см,на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором.

Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид,внутрь рулона устанавливают арматурный каркас,и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно,чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

На тяжелых пучинистых,насыпных и слабо-несущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелко-заглубленных подвижных,так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит. Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см),а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию,достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам,возникающим при замораживании,оттаивании и просадке грунта.

Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным,если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях,где полу расположены невысоко над планировочной отметкой земли,такие фундаменты могут стать даже более экономичными,чем столбчатые,так как не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк.

Заливка ленточного фундамента

Если дом строят на сухих грунтах,желательно,чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только,конструктивно,но и экономически:дополнительные затраты,связанные в этом случае с устройством подвала или подполья,в 3-5 раз меньше тех,которые требуются,чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.

Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно,чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе. Стены подвала,как правило,совмещают с ленточными фундаментами,а потолок –с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня,кирпича и бетона,в пучннистых и влагонасыщенных грунтах –только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен,сложенных из кирпича и бетонных блоков,в горизонтальные швы кладки,через 30-40 см по высоте,кладут арматурную сетку,а вверху и внизу стен,по их периметру,устраивают железобетонные пояса.

Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно,грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру,равную примерно 5-10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит,минеральную вату,а также пенопласты.

Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те,где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и,как правило,не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение.

Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах,когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала,достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того,в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.

В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая,что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество),следует стремиться к тому,чтобы полы,подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию,которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей,фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают,вентиляционные отверстия или окна,периодически открываемые для проветривания подземных помещений,однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы,устраиваемые,в дымовентиляционных блоках,выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала,тем лучше.

При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях,но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы,либо из закрытых помещений (подполье,тамбур,сени,веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала,причем первый из них у пола,а второй у потолка.

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня,гравия или кирпичного боя,укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня,пропитанного битумом. Кроме того,основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона.

Покрытие пола и в том,и в другом случае выполняют из любых материалов:цементно-песчаного раствора,бетонных и керамических плиток,дощатого настила и т,д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным,особенно в случаях,когда грунты имеют повышенную влажность,а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное,несущие балки над подвалом следует оставить открытыми,а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод,чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ,эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными,в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.

Tакие подполья так же,как и подвалы,закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие,однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим:пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья,расположенного под утепленным цокольным перекрытием,должна позволять осматривать его ограждающие конструкции,особенно в случаях,когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам.

Существуют и иные способы устройства фундаментов,например под срубы,каркасные дома. Но об этом в следующей статье о фундаментах.

Источник: elitstroyproektnch.ru

Выбор типа для строительства фундаментов частных домов

Фундамент можно по праву считать основой любой из построек. Только при правильном выборе типа основания с учетом особенностей почвы и множества других факторов вы сможете обеспечить долгосрочную эксплуатацию частного дома. Начиная самостоятельное строительство бетонного основания, необходимо ознакомиться со специализированной литературой, а также пообщаться с прорабами на стройке, которые ежегодно заливают фундамент для частного сектора.

Основные типы бетонных оснований для частного дома

В зависимости от указанных выше факторов важно еще на этапе проектирования из всех возможных типов бетонного основания выбрать именно тот, который по стоимости и надежности лучше всего подходит при строительстве дома именно в конкретном случае. При этом каждый из представленных типов фундамента имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать во время работы. Рассмотрим плюсы и минусы популярных бетонных оснований.

Ленточный вариант для частных домов

Ленточные фундаменты устраиваются только по периметру будущего дома. Ленточным он назван из-за того, что чаще всего его проектируют из последовательного ряда железобетонной ленты, которая в большинстве случаев абсолютно одинакова как по длине, так и по значениям ширины.

Ленточный фундамент

Ленточные типы оснований можно использовать при строительстве:

- Построек из кирпича,

- Деревянных домов с этажностью до 3 этажей,

- Сооружений из пенобетона и газоблоков.

Одним из преимуществ ленточного вида является возможность устройства подвальных помещений. Ленту используют в 70% случаев укладки фундамента. При этом ленточный тип формируется из разных материалов – начиная от сборного железобетона, и заканчивая формированием ленты из красного кирпича.

Срок службы ленточного бетонного основания – 100-150 лет в зависимости от выбранного материала и грунта на участке. Стоит отметить, что ленточный фундамент также разбивается на несколько подтипов:

- Жесткое основание – имеет продольный армирующий пояс;

- Гибкий тип – организуется совместно с применением поперечно-продольного армирования;

- Монолитная лента – выполнена в виде залитого сплошного бетона в опалубку;

- Прерывистый ленточный фундамент – на всей площади дома расположены отдельные отрезки только под точками сбора нагрузки и несущей конструкцией.

Свайный вариант основания

Технология свайного типа основана на применении железобетонных, деревянных или металлических свай, которые обустраиваются по внешнему периметру всей постройки. Сваи при этом последовательно вкручиваются или вбиваются в несущий слой грунта либо своими руками, либо с помощью применения спецтехники. Между собой каждая из свай соединяется при помощи металлических балок.

Свайный фундамент

Главным преимуществом свайного основания является отсутствие необходимости в рытье котлованов, что существенно снижает финансовые затраты на этот первоначальный этап строительства дома. В тоже время есть и минус – все дома, имеющие в виде основания сваи, не могут обустроить подвал.

Чаще всего для строительства частного дома используют винтовые металлические сваи.

Также по методу расположения основных элементов конструкции, а также способу их закрепления, любое свайное бетонное основание можно разделить на следующие виды:

- Кустовой вариант – все свайные опоры устанавливают вразнобой по 2-3 штуки в разных местах по периметру постройки;

- Сплошной вид (еще называют свайным полем) – предполагает расположение свай близко друг с другом;

- Одиночные свайные основания – здесь сваи монтируют только в углы будущего здания;

- Винтовой вид основания – сваи постепенно «ввинчиваются» в грунт до несущего слоя;

- Набивной тип бетонного основания – заливается в предварительно пробитые скважины;

- Забивной вид – все сваи забиваются в грунт напрямую без предварительного устройства скважин.

При устройстве свайно-винтового фундамента особенное внимание уделите соблюдению вертикальной плоскости при завинчивании свай. В случае появления небольшого угла наклона необходимо выкопать сваю и установить ее заново в другом месте. Небольшой скос в дальнейшем приведет к проседанию одного из углов дома.

Вариант плитного основания

Монтаж плитного фундамент

Устройство плитного фундамента является самым дорогим из представленных вариантов, в тоже время только плита обладает максимальными показателями стойкости как к негативному влиянию со стороны давления грунтовых вод, так и при вспучивании почвы. Плита может быть уложена практически в любых климатических условиях.

Общий вид основания представлен вариантом цельной плиты, которая выполняется с применением армирования металлическим профилем и бетоном тяжелых марок. При этом армируется и заливается весь периметр будущей постройки. Как правило, плитное бетонное основание используется в виде основы под пол на первом этаже дома.

Главное преимущество плиты – высокая надежность конструкции и долговечность (более 200 лет). Минус – высокая стоимость устройства плиты для крупных строительных объектов, в том числе и частных домов.

Вариант столбчатого бетонного основания

Столбчатый фундамент

Данный тип выполняют в виде прямоугольного каркаса, который состоит из множества опорных железобетонных столбов в совокупности с перемычками, располагающимися в любой из частей каркаса здания. Такой фундамент может быть выполнен либо в виде сборных элементов, либо в виде монолита.

Столбчатый бетонный фундамент считается самым дешевым из всех представленных типов, однако устраиваться он может только на песке и прочных грунтах.

Факторы, от которых зависит выбор основания под строительство частного дома

При грамотном устройстве основания под частный коттедж в первую очередь проводят исследования для определения качества и состава грунта на участке. При разведке и оценке почвы используются следующие показатели:

- Тип оцениваемого грунта (глина, песок, суглинок и т.д.),

- Значение глубины промерзания,

- Уровень залегания и положение грунтовых вод,

- Общий рельеф выбранного для строительства участка.

Также немаловажную роль играет выбор материалов для обустройства бетонного основания и опыт работников, которые будут проводить все работы. Посмотрите видео, как выбрать тип фундамента в зависимости от грунта.

Рекомендации специалистов при возведении фундамента

После обследования грунта строители вместе с клиентом определаются с проектом дома, а по его конструктиву и нагрузкам выбирают фундамент. Далее следует этап подготовки участка к рытью котлована и дальнейшему строительству дома. Для избегания ошибок следует придерживаться плана:

- Уберите с площадки строительства весь мусор и подготовьте грунт на выбранной территории. Данный этап связан с подготовительными работами по устранению сорняков, крупных кустарников и одиночных деревьев на участке будущей стройки.

- Выровняйте и разметьте территорию участка. Здесь вам понадобиться бульдозер и бригада геодезистов. Самое главное на данном этапе правильно и ровно разметить стороны и углы будущего бетонного основания. Для удобства после разметки в углах дома и по краям воткните в землю арматуру и натяните между углами прочную леску. Благодаря леске вы точно не промахнетесь при устройстве котлована.

- При проведении земляных работ учитывайте показатель глубины промерзания грунта. Вам нужно будет закладывать основание дома на 15-30 см ниже глубины промерзания. При этом после работ нужно дно траншеи выровнять и засыпать супесью или песком. Для заливки фундамента вам останется только перед началом работ полить подушку из песка водой и хорошо утрамбовать.

Не экономьте средств на этапе трамбовки песчаной подушки. Чем лучше будет протрамбована поверхность, тем меньше вероятность появления большой просадки у здания.

При правильном проведении всех подготовительных работ вы сможете добиться максимальной надежности и долговечности своего частного дома.

Источник: fundamentaya.ru

Как усилить фундамент частного дома: поиск причин и ликвидация угрозы

Медленное или быстрое разрушение фундамента дома — явление, с которым рано или поздно приходится сталкиваться почти всем владельцам загородной недвижимости — как «пожилых», так и новых зданий. Поэтому вопрос о том, как усилить фундамент частного дома волнует всех без исключения.

Он приходит в голову тем, кто уже обнаружил настораживающие симптомы, и тем, кто просто хочет минимизировать риск износа и повреждения основания. Прежде чем приступать к самой операции, нужно выяснить причины, повлекшие его деформацию. Если есть возможность самостоятельного устранения, то лучше быстрее начать их ликвидацию. Способов укрепления фундамента существует довольно много: некоторые из них даже не требуют вмешательства специалистов и присутствия техники.

Потенциальные причины разрушения

Наиболее часто укрепление необходимо в двух случаях: если хозяевами обнаружены признаки деформации, или когда они планируют увеличить нагрузку на основание, надстроив еще один этаж. В первом случае перед тем как интересоваться, как усилить фундамент частного дома, надо найти виноватых в его повреждении. Частичное разрушение фундамента может спровоцировать:

- большое скопление влаги — переувлажнение почвы из-за повысившегося уровня грунтовых вод, после паводка, из-за отсутствия дренажной системы, либо ее неэффективности;

- нарушение технологии во время сооружения основания: недостаточный объем цемента, некачественные компоненты, некорректно сделанный армирующий каркас;

- расположение бетонной платформы выше, чем уровень промерзания грунта, в этом случае в появившихся дефектах виноваты его подвижки;

- земляные работы, проводимые близко от здания: увеличение нагрузки даже на одном участке способно привести к возникновению трещин, к просадке;

- перепланировка здания, если во время нее несущие стены смещались с законного места;

- сейсмическая активность региона либо близость здания к железной дороге;

- некорректная эксплуатация — отсутствие отопления в зимний период;

- ошибки, закравшиеся в расчеты максимальной нагрузки на него;

- большая масса строения, например, из кирпича.

Самые частые провокаторы деформаций и нарушения целостности фундамента — большие погрешности в расчетах и нарушения технологии строительства. Такие ошибки становятся причиной начавшегося разрушения основания даже тех домов, что были возведены недавно. Следствие этих грубых упущений — его просадка.

На фундамент оказывает губительное влияние и окружающая среда. Небольшие подземные колебания, резкие перепады температур, сезон дождей и снежные зимы — потенциальные угрозы для любого бетонного сооружения.

Симптомы начавшейся деформации

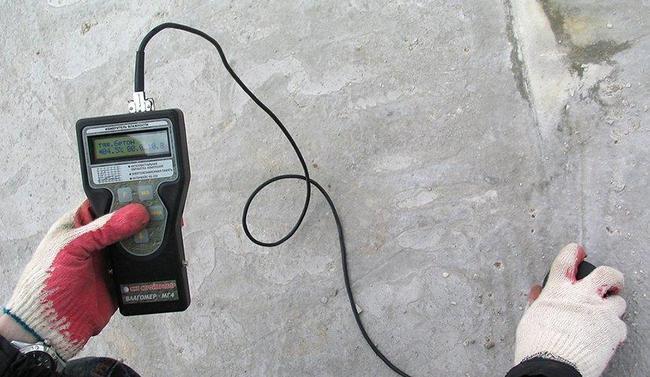

Для выявления всех дефектов лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые «вооружены» специальным оборудованием. Однако можно дать приблизительную оценку ущерба даже самостоятельно. Есть несколько признаков, которые указывают на начавшееся разрушение. Они бывают очевидными и скрытыми.

Видимые симптомы бросаются в глаза, поэтому не заметить их трудно. Можно установить неутешительный диагноз, если:

- некоторые участки пола внезапно деформировались;

- в стенах и цоколе обнаружились трещины разной глубины;

- около цоколя появились провалы почвы, изменился уровень грунта;

- выявились дефекты наружной облицовки, или она начала разрушаться.

Невидимые повреждения требуют специальных приборов. Если хозяева обнаружили хотя бы один из явных признаков, то действовать придется немедленно. Чтобы точно определить причину или их совокупность, лучше пригласить компетентного человека. Он сможет дать оценку всем факторам, вызвавшим деформационные процессы, даст точные рекомендации, как усилить фундамент частного дома.

Подготовка к укреплению

Перед тем как усилить фундамент частного дома, хозяевам необходимо удостовериться, что процесс усадки остановился. Обычно она продолжается примерно месяц, но работу можно начинать лишь после ее окончания. Чтобы определить, происходит ли просадка, поперек образовавшихся трещин устанавливают гипсовые маячки. На каждом дефекте необходимо зафиксировать по 2 маркера.

Если спустя месяц никаких изменений не обнаруживают, то приступают к первой операции — к разгрузке деформированного основания. Есть два варианта — полная или частичная. Чтобы восстановление платформы было качественным, следят за тем, чтобы не допустить никаких искривлений.

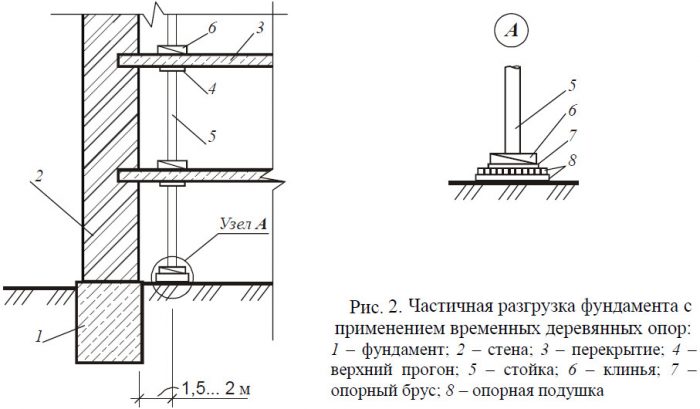

Частичная разгрузка

В этом случае в качестве разгрузочных элементов используют металлические либо деревянные опоры, подкосы.

- Работу делают на первом этаже или в подвале. В помещении, на расстоянии 1,5-2 метра от стен, устанавливают опорные подушки.

- На них укладывают опорный брус, затем на нем фиксируют стойки. С перекрытием их соединяют балкой.

- Чтобы частично снять нагрузку со стен, между стойками и опорным брусом вбивают клинья.

На этажах опоры должны располагаться точно одна над другой. Большей устойчивости добиваются, укрепляя стойки раскосами.

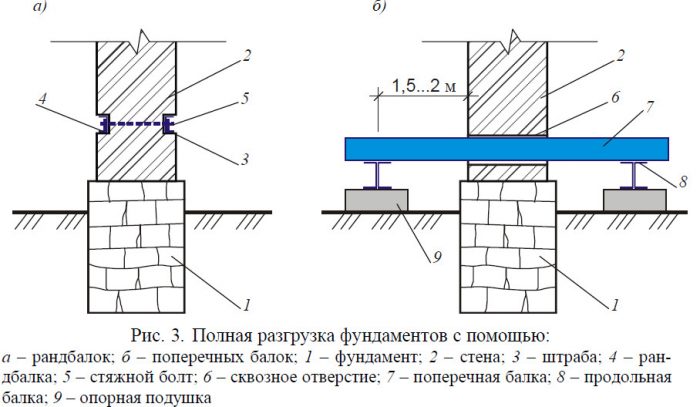

Полная разгрузка

Капитальную разгрузку, требующуюся тяжелым кирпичным зданиям, производят с помощью стальных рандбалок, заделываемых в кладку стены и принимающих нагрузку на себя. Еще используют поперечные элементы — металлические либо железобетонные.

- Рандбалки. Их устанавливают немного выше поверхности фундамента в штробы, пробитые под тычковыми рядами кладки. Временную фиксацию рандбалок делают клиньями, постоянную — песчано-цементным раствором (3:1). Через 1,5-2 м рандбалки стягивают болтами, диаметр крепежа — 20-25 мм. Промежутки между элементами и стеной заполняют раствором, стыки их сваривают.

- Поперечные балки. Максимально близко к фундаменту в стене делают сквозные отверстия, шаг их 2-3 мм. В них заводят балки. Под каждым элементом устанавливают две опорные подушки с плотным основанием. Для передачи нагрузки используют клинья или домкрат. Если состояние стен внушает опасения, то их предварительно усиливают рандбалками. Их устанавливают выше будущих отверстий.

Оба варианта разгрузки — операции достаточно трудоемкие, однако они обеспечат практически полное отсутствие любого риска для здания.

Как усилить фундамент частного дома?

Методов усиления основания существует внушительное количество. Некоторые из них более популярны, но без недостатков нет ни одного. Самый большой минус — необходимость ангажирования специальной техники.

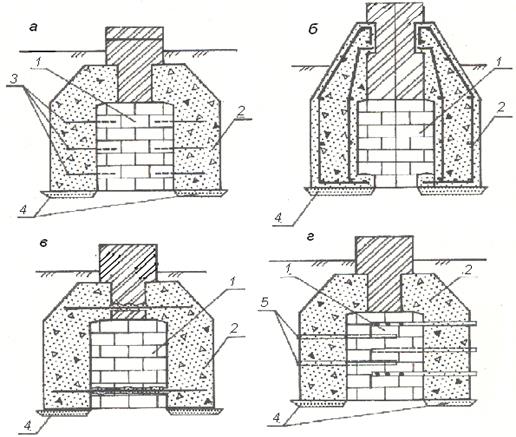

Классическое усиление: уширение подошвы

«Секреты успеха» этого способа — его небольшая стоимость, сравнительная простота, доступность и надежность. С работой может довольно быстро справиться несколько человек, имеющих некоторый опыт, касающийся обустройства фундамента.

Подошва — железобетонная «основа основания». Возможные способы уширения — устройство монолитной подушки и закладка плит. В обоих случаях технологию трудно назвать элементарной.

- Основание «делят» на отрезки, длина которых составляет от 2 до 3 м. Их называют захватками.

- По бокам и из-под фундамента вынимают грунт. Под участки заводят плиты, либо делают арматурную стяжку, требующую изготовления опалубки.

Подготовленную захватку заполняют бетоном так, чтобы он закрыл цоколь на 150 мм. Наращивание устраивают по всей длине основания, либо проводят работу только в самых нагруженных местах.

Фиксация обоймой или рубашкой

Цель операции — расширение основания, которое залегает неглубоко. Для усиления потребуется бетон М400, арматура (диаметр — 16-18 мм), вязальная проволока, анкеры, Могут понадобиться инъекционные трубки.

Обойма

Дополнительное укрепление происходит так:

- По периметру дома копают траншею, ее глубина аналогична глубине основания плюс 500 мм. Ширина — примерно 1000 мм. Стенки фундамента сначала очищают, затем промывают цементным молочком.

- По всей внешней боковой поверхности платформы в шахматном порядке сверлят отверстия. В них забивают прутки таким образом, чтобы их концы выступали из фундамента на 150 мм. Их соединяют с арматурным каркасом.

- В траншею устанавливают опалубку, заливают в нее бетон.

Такой железобетонный пояс достаточно жестко фиксирует основание, поэтому возможность дальнейшей деформации сведена к минимуму. Если с несущей способностью у основания и раньше были проблемы, то такую обойму расширяют в нижней части.

Если платформа изготовлена из бута, то для работы потребуются инъекционные трубки для заполнения пустот. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали из обоймы на 300-400 мм. После ее полного застывания в них нагнетают раствор, который обеспечит максимальную прочность основания. Через несколько дней концы этих трубок отрезают.

Рубашка

Усиление фундамента рубашкой происходит почти точно так же, разница одна. Обойма опоясывает весь периметр здания, рубашку «надевают» только на поврежденные участки конструкции. Такой метод используют для ленточных или столбчатых сооружений.

- Там, где находятся участки с дефектами, тоже роют траншею аналогичной глубины. Максимальная длина ее — 3 метра. Начинают работу с углов здания.

- Делают пространственный каркас из арматурного прутка. Вертикальные и горизонтальные элементы связывают проволокой.

Остов крепят к фундаменту анкерами, потом создают опалубку, в которую заливают раствор.

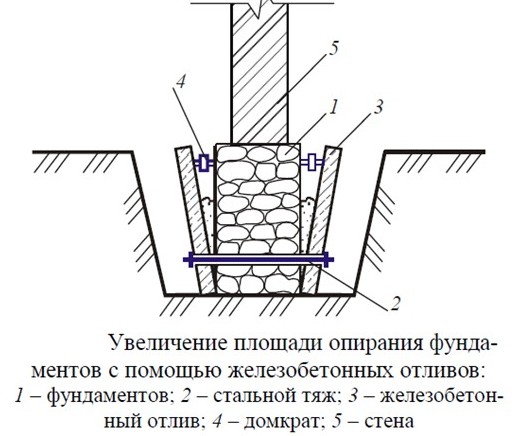

Усиления фундамента отливами

Этот способ обычно применяют для укрепления бутовых и кирпичных оснований. Вместо арматуры здесь задействованы железобетонные отливы. Укрепление тоже идет поэтапно: участок для работы не должен превышать 2 м.

- С двух сторон (либо с одной) основания выкапывают траншею.

- Отливы устанавливают таким образом, чтобы в нижней части они располагались вплотную к фундаменту, а сверху отходили от стенок на 150-200 мм.

Участок с отливом фиксируют стальными стяжками либо домкратами. Свободное пространство заполняют бетоном.

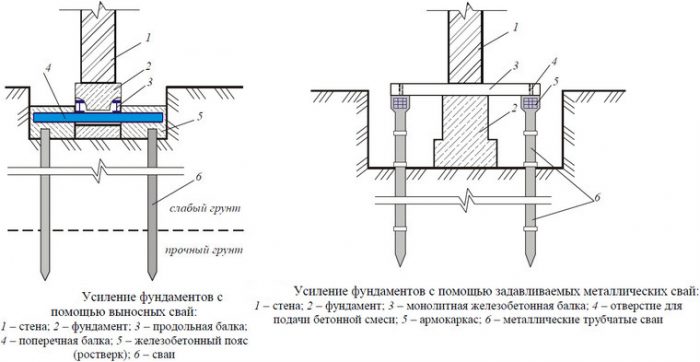

Использование свай

Это еще один из методов усиления основания. Есть несколько вариантов укрепления платформы:

- буронабивными сваями;

- буроинъекционный метод;

- вдавливаемыми сваями;

- винтовыми.

Буронабивной способ

Этот способ заключается в бурении скважин по всему периметру фундамента: как снаружи здания, так и внутри. Отверстия бурят попарно, с определенным шагом. После заливки свай их жестко соединяют с фундаментом.

- В местах, выбранных для свай, сверлят скважины на глубину, которая необходима для передачи нагрузки грунту, его плотным слоям. Почву предварительно снимают, а стены фундамента оголяют.

- В скважину устанавливают опалубку — металлическую обсадную трубу требуемого диаметра. Для увеличения несущей способности в нее помещают каркас из стальных прутков, связанных в единую конструкцию.

Армирующий остов связывают с фундаментом выпусками арматуры, стальными балками или другими способами. Скважину заполняют бетоном, после набора им прочности траншею засыпают.

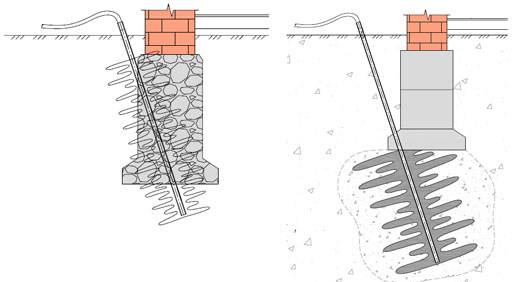

Буроинъекционный метод

Этот способ относительно нов, его применяют, если появились признаки просадки основания — трещины в нем или в стенах здания. В этом случае бурение происходит непосредственно сквозь фундамент.

- Через основание бурят скважины, располагающиеся под наклоном. Их максимальный диаметр — 250 мм. Глубину и угол сваи рассчитывают, принимая во внимание большое количество факторов: особенности грунта, степень просадки основания, нагрузки на него, глубину залегания грунтовых вод.

- Раствор подается в скважину под давлением, которое позволяет закрыть все пустоты. После заполнения скважины раствором в нее опускают арматурный каркас, затем производят опрессовку свай — их уплотнение.

Преимущества этой технологии перед предыдущим способом — более высокая скорость работ, возможность достичь максимально возможной глубины. Минус — необходимость специального оборудования.

Вкручивание или вдавливание

Такие виды усиления фундамента применяют для небольших зданий. Винтовые сваи чаще используют так же, как буронабивные. Их вкручивают вертикально, а затем жестко крепят к каркасу.

- У основания с двух сторон копают траншею, доходящую до уровня подошвы. Ширины ее должно хватить для расположения техники и удобства работы.

- Сваи вкручивают максимально близко к основанию. Глубина, на которую ввинчивают элементы, зависит от дальнейших работ. Если запланировано бетонирование, то оголовок сваи не докручивают, чтобы он скрылся в толще бетона.

- Для соединения свай с мелкозаглубленной конструкцией используют другой метод. В стенках делают сквозные отверстия алмазным буром. Дом приподнимают на домкратах, а в отверстия вставляют двутавр или швеллер. Концы профиля приваривают к трубам.

Другой способ называют «быками»: это две наклонные сваи, их вкручивают с двух сторон ленты. В этом случае фундамент оказывается «в плену» у свай, поэтому просадка ему уже грозить не будет. Минус способов — необходимость разбирать полы.

Вдавливаемые сваи (железобетонные или стальные) — подходящий вариант для тех зданий, фундаменту которых полностью противопоказано любое активное воздействие: как вибрация, так и удары. Сам процесс требует присутствия специальной техники. Другой потенциальный способ вдавливания — использование домкрата, но эта работа более трудоемкая.

Торкретирование

Это еще один ответ на вопрос, как усилить фундамент частного дома. Данный метод требует специального оборудования — торкрет-пушки. Это хороший способ при незначительных повреждениях фундамента. Подойдет он, если хозяева планируют возводить еще один этаж, а усиление делают для повышения надежности основания, для снижения нагрузки на него.

Самостоятельно качественно выполнить операцию достаточно сложно. Такое усиление состоит из двух этапов. Сначала обрабатывают одну сторону основания, оставляют ее в покое на неделю. В этот промежуток времени основание регулярно смачивают. Затем аналогично поступают с противоположной поверхностью.

Минимальная длина участков захвата составляет 2,5 метра.

- Копают траншею шириной 2000 мм, глубиной 1500. Основание очищают от земли. Гладкую поверхность обрабатывают металлической щеткой для придания ей шероховатости. Затем ее продувают, промывают водой.

- Чтобы гарантировать надежность основания перед возведением еще одного этажа, рекомендуют произвести армирование сеткой. Рекомендуемые размеры ее ячеек — около 100 мм. Подготавливают раствор, лучше использовать готовые торкрет-смеси. Перед приготовлением их просеивают через сито с размером отверстий до 8 мм.

- Торкретирующим раствором «стреляют» послойно. Первый из них наносят с расстояния 800-1000 мм, остальные — максимум с 500. Толщина одного слоя — 5-7 мм, каждый из них должен схватываться от 20 до 40 минут, если в составе есть отвердители. Раствор без них сильно увеличивает интервал: в этом случае он составляет как минимум 4 часа.

Усиление торкретбетоном — один из самых лучших вариантов защиты фундамента от дальнейшего разрушения. Суперпрочный слой с дополнительным армированием защитит основание: как от механических воздействий, так и от влияния окружающей среды.

Как усилить фундамент частного дома, чтобы гарантировать его надежность? Любой метод должен использоваться после всестороннего изучения конкретного основания, измерений и расчетов. Самостоятельные работы в этом случае не обещают идеального результата. Усиление и реставрация — «удел» специалистов, которые корректно оценят ситуацию, выберут наиболее подходящий способ.

Пример грамотно проведенной работы покажет это видео:

Источник: dom-i-remont.info

На каком основании строить дом, или Какие бывают фундаменты

Фото: srbu.ru

Прочность и долговечность дома базируется на том, насколько верно выбран и правильно обустроен фундамент. Выбирать его тип нужно с учетом минимум десятков разных факторов, и один из важнейших — тип грунта, на котором будет стоять ваш дом. Устройству фундаментов мы посвятим еще не одну статью в проекте «Дом в фокусе», а начать хотим с перечисления их разновидностей.

По типу конструкции

По типу конструкции фундаменты, которые могут быть использованы под домом в наших широтах, делятся на пять генеральных видов.

- Ленточный фундамент — один из самых распространенных для индивидуального домостроительства. Он может применяться практически на любом типе грунта. На нем можно ставить не только легкие деревянные или каркасные дома, но и тяжелые — например из кирпича. Суть такого фундамента — в том, что он прокладывается под всеми наружными стенами и капитальными перегородками дома. Таким образом, вся конструкция получает максимальную жесткость. Ленточные фундаменты удобны тем, что подходят под обустройство подвалов — в таком случае стенами подвала как раз и будут ленты фундамента (правда, это зависит от того, насколько высоко подходят грунтовые воды).

Есть несколько разных типов ленточного фундамента по материалу, способу заливки (или закладки), глубине залегания (более подробно мы поговорим о них в следующих статьях проекта). В каждом индивидуальном случае выбирается свой вариант.

Как мы уже сказали, ленточный фундамент может быть обустроен на разных грунтах, но обычно его рекомендуют использовать на так называемых средних по плотности грунтах (известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат и т. д.). А вот если дом будет располагаться на «плывущем» грунте (в случае Татарстана это может быть, например, заболоченная территория, глинистый грунт, лёсс) — возможно, придется выбрать фундамент другого типа.

Фото proprofnastil.ru - Свайный фундамент — еще один популярный в наших краях вариант, обладающий, впрочем, одним жирным минусом: подвала или цокольного этажа не получится. И еще один недостаток — его невозможно обустроить без применения спецтехники. Такая конструкция представляет собой сваи, заглубленные в грунт до необходимого уровня и объединенные ростверком. Их устанавливают по углам и в местах сильной нагрузки (например, там, где пересекаются несущие стены).

Свайные фундаменты показаны на тех почвах, которые имеют неприятную способность «плыть или ехать» (те самые глина, лёсс, плывуны, рыхлый песок и другие коварные грунты). Такой фундамент может быть забивным (когда опоры громко забивают в грунт сваебойкой на радость соседям), набивным (когда сначала под сваи бурят скважины, а потом просто заливают туда бетонный раствор) и винтовым (это и вовсе задача для читеров: винтовые сваи с лопастями на конце рабочей части банально вкручиваются в землю, как штопор). Сами сваи могут быть из армированного бетона или, например, из дерева.

Свайный фундамент считается прочным, стабильным и долговечным, а еще его можно использовать в прибрежных зонах, где грунтовые воды подходят довольно высоко. - Столбчатый фундамент — третий по популярности вариант после ленточного и свайного. Его смело можно называть самым дешевым, и он прекрасно ведет себя в промерзающих грунтах. Но не думайте, что перед вами фундамент мечты: его можно использовать только под самые легкие дома (например, под небольшие каркасники), под него желателен ростверк (за исключением тех домов, в конструкции которых уже предусмотрен нижний несущий брус), они плохо переносят боковые нагрузки, а на подвал или цоколь тоже потребуются затраты. Кроме того, грунт под него должен быть с нормальной несущей способностью — ни на песке, ни на лёссе такой фундамент обустроить не получится. Вернее, получится, но не стоит. И еще не рекомендуется возводить столбчатый фундамент на участке с большим перепадом высот — неравномерное давление грунта может опрокинуть некоторые опоры после установки.

Материалом для столбчатого фундамента может быть дерево, бетон, кирпич, камень, армированный бетон или сборные блоки. На таком основании строят не только легкие каркасные дома, но и очень часто — бани, надворные постройки, летние домики.

Такое решение выбирается, если дом хочется очень тяжелый (к примеру, кирпичный или каменный), а грунт — непрочный, с низкой несущей способностью. Плита создаст идеально ровное основание для возведения дома, нивелируя подвижки почвы. И даже если грунт будет вспучиваться (двигаться не только в стороны, но и вверх), плитный фундамент просто поднимется сам целиком вместе с почвой. Подвал под ним устроить не получится, зато плита может стать основанием для пола на цокольном этаже.

Состоит плитный фундамент из нескольких слоев: помимо, собственно, самой армированной плиты, под ней укладывается гидроизоляционный слой, еще ниже — слой бетонной подготовки и геотекстиль, а в самом низу обустраивается уплотненное песчаное основание.

ТИСЭ-фундамент набирает популярность, поскольку он довольно универсален. На нем можно поставить нетяжелые дома: двухэтажные из бруса, пенобетона и каркасники, одноэтажные кирпичные. Хорошо такие фундаменты подходят под кирпичные и бетонные заборы, отлично на них стоят бани, гаражи, мастерские. В плане грунтов особых «капризов» нет — фундамент ТИСЭ хорошо себя поведет и на глине, и на супеси, и на лёссе, и на песке.

Кроме того, что тяжелые дома на таком фундаменте не поставишь, еще одним серьезным его недостатком становится невозможность организации цокольного этажа или подвала, а поднятый ростверк оставляет широкие возможности для сквозняка между подполом и землей, так что полы нужно будет утеплять довольно капитально.

По материалу

Различные типы фундамента изготавливаются из различных материалов. В зависимости от типа грунта, веса дома, бюджета и еще множества факторов, в наших широтах используются следующие материалы для обустройства основания под дом.

- Железобетон и бетон. Это самый популярный вариант, который используется более чем в половине случаев.

- Кирпич — например, столбчатые или ленточные фундаменты порой изготавливаются из кирпича. Правда, это довольно экзотический вариант и используется довольно редко.

- Дерево. Под легкие садовые домики, под бани и летние кухни могут быть установлены деревянные сваи в фундаменте (чаще всего сосновые). Но это тоже скорее отдельные случаи, нежели генеральная тенденция индивидуального домостроения.

- Бут — самый сложный и дорогой для обустройства материал для фундамента. Зато он один из самых прочных — фундамент из натурального камня, как обещают обычно строители, простоит века. Обычно бутовые фундаменты обустраивают в тех районах, где этот камень добывают (в Татарстане такие места есть). Иногда крупные куски бута добавляют в бетон при заливке, и тогда такой фундамент называется бутобетонным.

По глубине заложения

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. В наших широтах, где морозы стоят добрых пять месяцев в году, часто выбирают заглубленные фундаменты, подошва которых находится ниже уровня промерзания грунта. Для каждого района и типа почвы глубина промерзания будет своей, поэтому единых цифр для всех нет и быть не может.

Мелкозаглубленные фундаменты (с подошвой на уровне примерно 0,2—0,7 м вглубь грунта) применяются на песке или на твердом грунте — там, где почва не изменяет физических показателей при замораживании (не подвержена пучению).

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. Фото oaservis.ru

И, наконец, незаглубленный фундамент вообще почти не предполагает наличия подземной части (таким может быть, к примеру, плитный фундамент). Подошву фундамента укладывают прямо на грунт (правда, предварительно удаляется верхний слой почвы и заменяется на песчано-гравийную подушку).

Расчетная глубина промерзания грунта в Татарстане в среднем составляет 1,7 метра. Но для каждой конкретной точки на карте республики эта величина будет своей. Разные типы грунта и разные локации будут давать свои результаты. Поэтому перед тем, как планировать тип фундамента и рассчитывать глубину его залегания, нужно проводить инженерно-геологические изыскания на участке (об этом тоже поговорим в следующих статьях).

По типу сборки

И, наконец, по типу сборки фундаменты могут быть:

- сборными (из блоков, плит или балок, соединенных цементным раствором);

- монолитными (сначала изготавливается опалубка, потом в нее заливается бетон) — и это самый прочный вариант;

- Комбинированными (сборно-монолитными, монолитно-сборными, как угодно).

Как видим, выбор широк. Каждый вариант имеет свои плюсы, минусы и особенности. Поэтому каждый отдельный случай требует внимательного рассмотрения. Повторимся, этой статьей тему фундаментов мы не закрываем, а, наоборот, открываем.

Источник: m.realnoevremya.ru