В древности глинобитные постройки возводились в местах постоянного обитания разных народов. Считается, что первые такие сооружения появились на земле более 5 000 лет назад. Жилые строения, дворцы и крепостные стены Месопотамии, Трои и Вавилонии были из глины.

Дошедшие до нашего времени глинобитные постройки имеют более позднюю историю. Многие из них были возведены еще в период с VII по XVII век. Красно-коричневые сооружения встречаются в Латинской Америке, Северной Африке, Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке. Глиняное строительство было характерно как для индейской, так и для исламской культур.

Стены глинобитных сооружений возводились шириной до метра и более. Крыши зданий могли иметь как плоскую, так и остроконечную или резную форму. В древних городах глиной было устлано все вокруг – красно-коричневые дома плавно переходили в узкие улочки, соединенные арками, а их крыши образовывали причудливую архитектурную вязь открытых уличных террас.

Это ЗАКОПАЛО весь мир на 7 метров! О чем молчат историки?

1. Таос-Пуэбло (Taos Pueblo), США

В штате Нью-Мексико в поселении Таос-Пуэбло сохранились строения возрастом 900 лет и более. Их изогнутые и конусообразные стены сделаны из глины (именуемой Калиш) с добавлением резаной соломы. Толстые стены, как большие кувшины, сохраняют сухость и тепло в помещении. Оштукатуренная наружная поверхность зданий и деревянные элементы из кедра надолго продлят жизнь экологическим и безопасным строениям. В этом удивительном глинобитном многоэтажном жилом комплексе постоянно проживает около 150 человек.

2. Арг-е Бам (Arg-é Bam), Иран

Арг-е Бам – памятник Всемирного наследия, представляющий собой крупнейшую глинобитную крепость площадью 6 км2, расположенную в иранском городе Бам, окружённую 10-15 м рвом. Древнейшая Бамская цитадель, которая находилась на Шелковом пути, была основана в Сасанидском периоде (224-637 н.э.). Самым старым строением является «Девичья крепость», на территории которой высятся 38 дозорных башен, находятся мавзолеи, соборная мечеть, помещение для изготовления льда. Ирригационная система и подземные ходы обеспечивали безопасное проживание 12 000 жителей.

3. Джингуеребер (Djinguereber Mosque), Мали

Джингуереберская оборонительная соборная мечеть возведена в 1325 году в городе Тимбукту, расположенном в Западной Африке. С 1988 года она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для постройки Джингуеребера использовалось волокно, солома, глина и дерево.

Раскрыта тайна ГЛИНЫ засыпавшей города! Это точно были ЗАХВАТЧИКИ Земли

Объект состоит из 2-х минаретов, 3-х помещений, молитвенного зала на 2000 человек и 25 деревянных колонн, ориентированных с востока на запад. Существует опасение, что архитектурный памятник может поглотить песок. С 2006 года на его территории ведутся восстановительные работы, финансируемые организацией Aga Khan Trust for Culture.

4. Древний город Ичан-Кала в Хиве (Itchan Kala), Узбекистан

Ичан-Кала – бывшая столица Хорезмского оазиса, историко-археологический заповедник, обнесенный крепостной стеной музей под открытым небом площадью 26 га. Укрепления длиной 2250, имеющие 8-10 м высоту и 6-8 м ширину, были сооружены в 1526 году. По легенде, идея основания поселения изначально принадлежала Симу – старшему сыну Ноя.

Для создания оборонительных валов использовался высушенный кирпич из самана. Глина добывается из Иссык-Куля. По преданию, пророк Мухаммед для постройки Медины использовал тот же источник. В глиняной стене имеется четверо ворот, ориентированных по сторонам света и укрепленных ударными башнями. На стене обстроены зубчатые перила с амбразурами для орудий.

Крепость окружает глубокий ров. На территории Ичан-Кала расположено 60 уникальных исторических памятников.

5. Чан-Чан (Chan Chan), Перу

Чан-Чан представляет собой древний королевский город, возведенный 700 лет назад из необожженной глины. В свое время это был крупнейший культурный центр, расположенный в удобном стратегическом месте. Талантливые чинуки воздвигли вокруг Чан-Чана 15-метровые стены, защищающие территорию от ветров и набегов неприятеля.

На стенах изображены почитаемые чинуками морские божества, имеющие форму рыб. До сих пор сохранились фрагменты великолепной дворцовой архитектуры из сырого глиняного кирпича, украшенного упорными отверстиями. В пятнадцатом веке, с помощью военной хитрости, город был завоеван инками, стремящимися расширить свою империю.

6. Мечеть в Бобо-Диуласо (Bobo Dioulasso Grand Mosque), Буркина-Фасо

Большая мечеть Бобо-Диуласо, расположена на территории государства Буркина-Фасо (Западная Африка). Она построена в 1800 году возле реки Уэ, в которой обитают священные сомы. Для строительства культового здания использовалась глина с примесью древесины. Храм расположен на окраине города и подвержен разрушительному воздействию непогоды. Сегодня его реставрируют.

В городе много глинобитных строений рыжего цвета, именуемых мазанками.

7. Оазис Сива (Siwa Oasis), Египет

8. Великая мечеть Дженне (Great Mosque of Djenné), Мали

Великая мечеть Дженне – это самое крупное здание, возведенное из глины. Объект находится в Мали на берегу реки Бани. Его фундамент выполнен в форме квадрата размером 75х75 м. Первый вариант храма построенный в XIII веке был разрушен вождем Секу Амаду в XIX столетии при завоевании города. Реконструкция объекта была произведена французской администрацией в 1907 году с использованием фрагментов уцелевшего здания. Глинобитные стены были покрыты черепицей, а в помещения проведены современные коммуникации, что повлияло на первоначальный исторический стиль, но совершенно не ухудшило великолепный вид Великой мечети.

9. Айт-Бен-Хадду (Aït Benhaddou), Марокко

Айт-Бен-Хадду – укрепленный город южного Марокко, являющийся с 1987 года памятником Всемирного наследия. Через его территорию пролегал караванный путь в Тимбукту. С годами он пришел в полный упадок и жители Айт-Бена практически полностью покинули местность.

Традиционная марокканская архитектура из красно-коричневой глины и лабиринт зданий, соединенных узкими проходами и арками, очень заинтересовала туристов и режиссёров кино. Многие известные киноленты, такие как «Гладиатор» и «Звездные войны», снимались в этом районе. Территория поселка ограждена высокой глиняной стеной, во внутренних зданиях расположены небольшие отели, магазины, музей и дома местных жителей.

10. Шибам (Shibam), Йемен

Город Шибам, расположенный среди безжизненной пустыни Аравийского полуострова в Йемене, называют «Манхеттеном пустыни». Он возникает перед взором туристов внезапно, словно мираж. Шибам является бывшей столицей древнего царства Хадрамаут.

После разрушения Марибской плотины и утраты транспортного значения, жителями в 16 веке стали возводиться 4-х –9-и и даже 16-и этажные дома-крепости с толстыми глиняными стенами, за которыми жили люди, содержались животные и хранились хозяйственные запасы. Так Шибам защищался от бедуинских набегов. Сегодня здания поддерживаются в должном состоянии и постоянно реставрируются.

Если вы нашли ошибку или опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: southklad.ru

Улицы на крышах, пирамиды для бога посохов и Мадонна на леопардовом троне: как строили города древние цивилизации, о которых вы вряд ли слышали

Городское планирование появилось вместе с первыми цивилизациями, а его успехи и неудачи оказывали прямое влияние на их историю. Девять тысяч лет назад жители пещерного города Чатал-Хююк жили в удивительно равноправном обществе, но не могли справиться с последствиями скученности и отсутствия канализационной системы, так что, как только население города достигало 3–4 тысяч человек, агрессия и конфликты становились обычным делом. Александр Артамонов — о том, как строили города древнейшие цивилизации Анатолии, Анд и Индостана и что у них из этого (не) получалось.

Урбанистика — очень древняя наука. Аристотель рассказывал об эксцентричном градостроителе Гипподаме, который еще в V веке до н. э. изобрел классическую сетчатую систему организации городского пространства. Она была использована при проектировании сотен городов по всей планете — от древнегреческого Милета до Санкт-Петербурга и Нью-Йорка.

Однако современные археологические находки показывают, что городское планирование появилось на тысячелетия раньше рождения Гипподама и не было эксклюзивной технологией одной цивилизации. Уже люди каменного века, которые не изобрели ни окон, ни дверей, пытались с умом проектировать свои поселения. Древние перуанцы планировали города еще до того, как научились обжигать горшки, а централизованную канализацию изобрели жители древнего Пакистана, которые были современниками Гильгамеша.

Улицы-крыши Чатал-Хююка, Турция

В 1958 году британские археологи под руководством Джеймса Мелаарта раскопали два кургана на юге турецкой Анатолии. Под ними они обнаружили руины неолитического поселения, которое получило название Чатал-Хююк — буквально «вилка-курган», как называли это место турки из окрестных деревень.

Мелаарт вошел в историю как один из самых известных археологов-фальсификаторов: он не только активно продавал свои ценные находки коллекционерам на черном рынке, но и полностью сфабриковал несколько якобы обнаруженных им археологических сенсаций. Впрочем, Чатал-Хююк оказался сенсацией вполне настоящей. Археологам известны и более древние неолитические поселения, однако именно он сохранился лучше остальных и своей экосистемой сильнее всего был похож именно на город, а не на деревню.

Чатал-Хююк был построен примерно в 7100 году до н. э — к этому времени население Анатолии занималось земледелием уже около 2000 лет — и был покинут людьми около 5600 года до н. э. В периоды расцвета в Чатал-Хююке жили до 8500 человек — по тем временам он мог считаться мегаполисом.

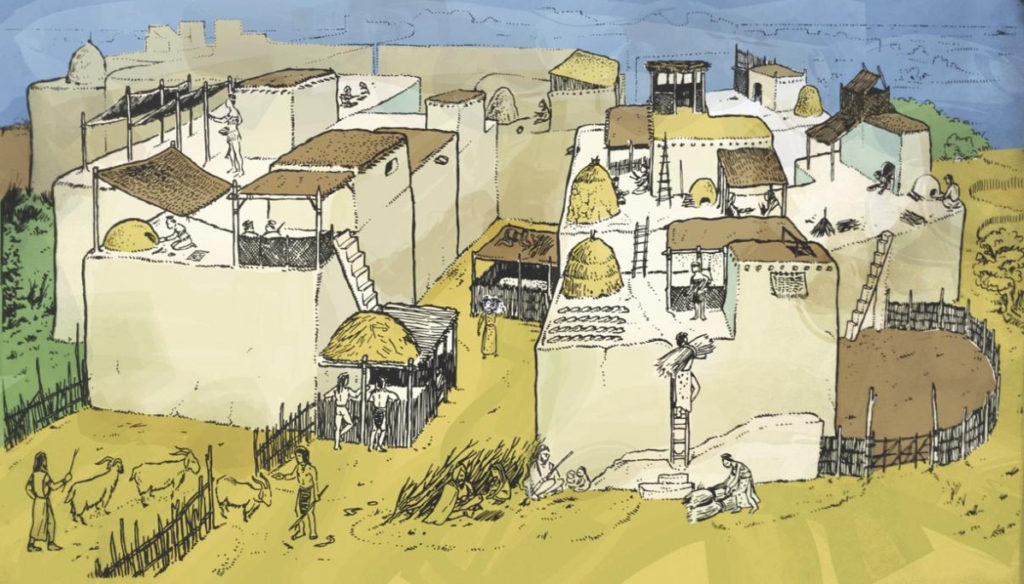

Город состоял из маленьких квадратных домиков площадью 15–25 м², построенных из высушенных на солнце глиняных кирпичей. Их состав показывает, что жители города тщательно исследовали свойства разных видов глины, пытались смешивать их, чтобы придать своим постройкам больше прочности. При этом чатал-хююкцы не изобрели ни дверей, ни окон — их заменяла дырка в потолке, которая служила и дымоходом для открытого очага.

Дома строились вплотную друг к другу — иногда между стенами соседних строений были небольшие зазоры, порой просто щели, однако чаще всего они стояли впритык. И лишь изредка массивы таких домиков перемежались большими площадями.

Поэтому главным пространством для жизни вне дома в Чатал-Хююке стали крыши, которые служили улицами, — большинство жителей города просто не могли попасть к себе домой, не потоптавшись по соседской крыше.

Порой домики были разной высоты, поэтому перебираться с крыши на крышу чатал-хююкцам приходилось по деревянным лестницам. Вероятно, жители города проводили на крышах большую часть своего свободного времени — археологи предполагают, что они были основным пространством для развлечений, общения и торговли.

Источник

Жители Чатал-Хююка выращивали несколько видов зерновых культур и горох, пасли коз и овец, собирали дикорастущие фрукты. Скорее всего, их общество было очень эгалитарным — жилые дома почти не отличаются по уровню достатка, а богатые погребальные костюмы обнаруживаются лишь в захоронениях детей.

Генетические исследования скелетов жителей города показывают, что биологические родственники очень редко жили в одних домах и их почти не хоронили в одних могилах. Вероятно, у них существовала альтернативная концепция родства, в которой главным фактором сближения людей были не семейные связи, а род их занятий.

Чатал-хююкцы активно занимались искусством. Почти в каждом доме археологи находили геометрические настенные рисунки или изображения животных и сцен охоты, а также бусы, декоративные пряжки из меди и другие нательные украшения.

Мертвецов жители города хоронили под половицами, при этом их головы иногда отрезали, высушивали и оштукатуривали, чтобы они напоминали живые лица.

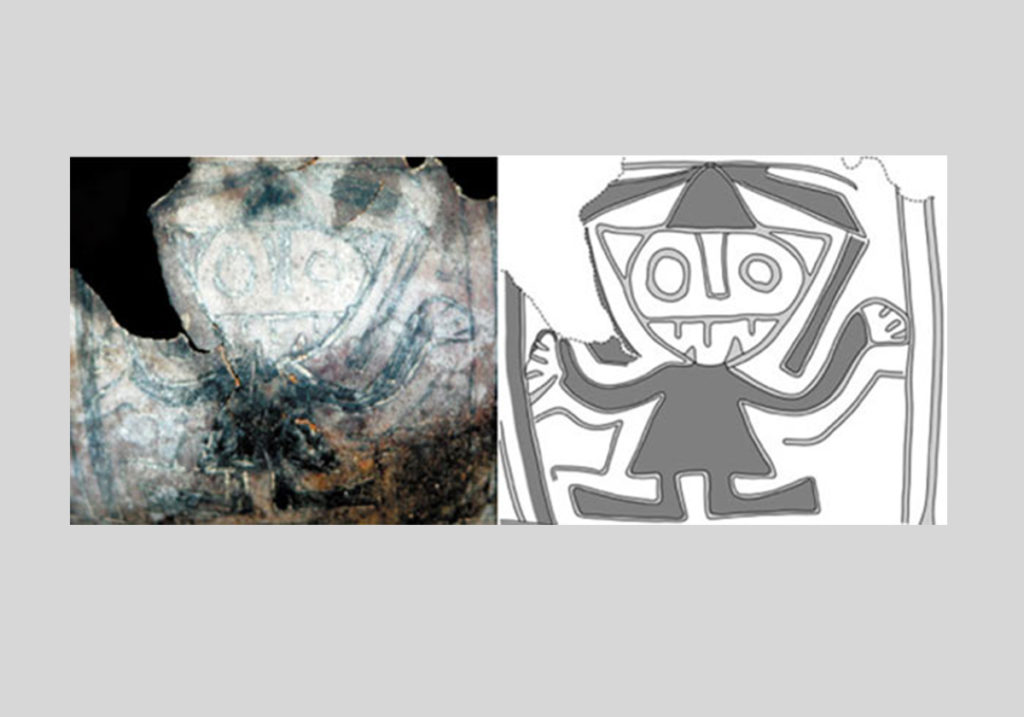

Скорее всего, главным объектом поклонения чатал-хююкцев была богиня-мать, а также божества, которых олицетворяли глиняные головы баранов и быков. Именно в Чатал-Хююке была найдена одна из самых замечательных фигурок «неолитической Мадонны» — полная женщина, сидящая на троне, подлокотниками которого служат леопарды.

Источник

Главным бичом Чатал-Хююка была высокая скученность — выгребные ямы и хлева животных располагались очень близко к человеческому жилью, что способствовало антисанитарии и распространению заразных болезней. Продумать планировку своего города так, чтобы решить эту проблему, чатал-хююкцы не смогли.

Анализ скелетов из захоронений показал, что многие жители перенесли воспаления костных тканей. Наверняка они страдали и от множества других болезней. Из-за этого в городе была чудовищная детская смертность — более 50% скелетов в захоронениях города принадлежат детям до 12 лет.

Активнее всего болезни выкашивали жителей города, когда его население достигало максимальных значений. К этим же периодам относится и большинство скелетов людей, погибших от травм: когда скученность становилась невыносимой, горожане гораздо чаще дрались и убивали друг друга.

Экосистема города и в архитектурном, и в социальном смысле оказалась не приспособленной к тому, чтобы обеспечить сносными условиями жизни больше 3–4 тысяч жителей.

Священный город Караль, Перу

В 1990-х годах в перуанской области Норте-Чико археологи обнаружили руины городов древнейшей цивилизации Америки. Она возникла около 4000 года до н. э., а ее расцвет пришелся на середину 2 тысячелетия до н. э. — она была современницей классического Египта и Шумера.

Люди культуры Норте-Чико имели государство, сословное общество и узелковую мнемоническую систему, позволяющую хранить информацию, занимались ирригационным земледелием и строили монументальные храмы, однако не изобрели технологию изготовления керамической посуды.

Археологи обнаружили около 30 памятников этой культуры, в том числе 9 крупных городов. Самый большой и хорошо сохранившийся из них — Караль — расположен в 200 км к северу от Лимы. Его считают древнейшим по-настоящему урбанизированным городом Нового Света.

Может быть интересно

Караль был населен примерно с 2600-го до 1800 года до н. э. Центр города состоит из шести огромных храмов в сплюснутых ступенчатых пирамидах. Они построены по уникальной технологии: строители делали мешки из прочной пустынной травы, заполняли их камнями, которые добывали в местных каменоломнях, и использовали как кирпичи. Пять из шести пирамид окружены жилыми постройками — вероятно, жители Караля были разделены на сословия (или касты), каждое из которых имело свой уникальный культ.

Все храмы-пирамиды построили около 2500 года до н. э. почти одновременно — это было бы невозможно без отлаженной системы городского планирования и бюрократического аппарата, способного руководить строителями. У каждого храма есть хозяйственные помещения, террасы и ограждения.

Самая большая пирамида площадью в 24 000 м² и 30 м в высоту была центральным, всеобщим храмом. Вокруг нее не обнаружено жилых построек, однако перед ней лежит огромный круглый амфитеатр, который играл роль площадки для общественных собраний горожан. Центральная пирамида построена так, что с ее вершины хорошо видно не только весь Караль, но и почти всю окружающую его долину.

Один из малых храмов использовался для астрономических исследований — рядом с ним был обнаружен врытый в землю монолит, угол между вершиной которого и крышей храма отмечает летнее и зимнее солнцестояния.

Руины центральной пирамиды Караля. Источник

Археологи сходятся во мнении, что в Карале существовала довольно развитая политическая система, в которой верховной властью обладало духовенство. Некоторые исследователи предполагают, что город был столицей централизованного протогосударства. Другие же считают, что он был скорее административно организованным религиозным центром для нескольких культурно родственных, но независимых друг от друга сообществ региона Норте-Чико. При этом в Карале и других городах Норте-Чико не было найдено никакого оружия — вероятно, правящее жреческое сословие настолько эффективно воздействовало на древних перуанцев с помощью мистицизма, что не нуждалось в применении насилия.

На фоне монументальных храмов дома простых жителей Караля выглядят куда более примитивно. Самые богатые, сгруппированные вокруг трех наиболее крупных пирамид, построены из камня, более бедные — из плетней, обмазанных глиной. Дома разбросаны в довольно хаотичном порядке, вероятно, жители города проводили в них не так уж много времени.

В каждом квартале встречается множество построек, которые, скорее всего, были мини-алтарями для небольших идолов. Впрочем, подробности о бытовой жизни каральцев неизвестны — в руинах города археологи нашли очень мало бытовых или ритуальных предметов и всего лишь несколько захоронений.

Каким божествам поклонялись каральцы в своих огромных храмах, пока не очень понятно. Скорее всего, они верили в загробную жизнь — покойников часто хоронили с запасами провизии и одеждой. Главным сохранившимся до наших дней предметом поклонения были глиняные фигурки, а также статуэтки скрещенных человеческих рук.

В Карале было найдено самое древнее изображение бога посоха, которому поклонялись некоторые народы Южной Америки вплоть до европейской колонизации. В мифологии инков ему соответствует бог Кон-Тики, в честь которого норвежец Тур Хейердал назвал свой плот, на котором в 1947 году совершил плавание из Южной Америки в Полинезию.

Древнейшее изображение бога посоха на окаменелой тыкве из Караля. Источник

Жрецы Караля практиковали человеческие жертвоприношения. В одной из пирамид был обнаружен скелет двадцатилетнего мужчины, скорее всего крестьянина или раба, которого принесли в жертву — его убили двумя точными ударами острым камнем по голове и похоронили в недрах пирамиды. В небольшом алтаре в другой части храма найдены его отрубленные пальцы — видимо, они предназначались другому божеству. Также в основаниях некоторых построек в городе были обнаружены скелеты детей — археологи полагают, что их убивали и хоронили в фундаменте нового дома, чтобы создать вокруг него магическую защиту.

Жители Караля не знали ни керамики, ни металлургии, однако растили хлопок и делали из него одежду. Они питались бобами, тыквой, авокадо, бататом и гуавой, которые выращивались в соседних долинах, морепродуктами и мелкой рыбой — их привозили с тихоокеанского побережья в 15 км от города.

Согласно одной из наиболее популярных сегодня гипотез, культура Норте-Чико родилась и развилась именно в этих прибрежных рыбацких деревушках — около 3000 года до н. э. из-за изменения климата в этих водах появился анчоус, которого можно было ловить сетью — гораздо проще, чем крупную рыбу на крючок. Это позволило рыбакам создать излишки питания, которые стимулировали общественное развитие.

Цивилизация Норте-Чико исчезла в середине 2 тысячелетия до н. э.: к 1800 году до н. э. ее жители открыли керамику и сильно улучшили свои ирригационные технологии, что позволило им стать более независимыми от рыбного промысла побережья и переселиться на плодородные земли в глубине страны. Они сохранили свой религиозный культ, однако больше не строили настолько монументальных храмов. Скорее всего, жители Караля стали предками инков, а затем и современных кечуа.

Древнейшая канализация и тенистые улочки Мохенджо-Даро, Пакистан

Хараппская цивилизация, или цивилизация долины Инда, возникла в 7 тысячелетии до н. э. в центральном и южном Пакистане. Ее население принадлежало к дравидийской расе, которая доминировала по всей Индии до прихода кочевников-индоевропейцев, но под их давлением была вынуждена мигрировать на юг субконтинента.

Открытие хараппской культуры в 1920–1940 годах стало настоящей сенсацией — прежде считалось, что цивилизацию на территорию Индостана принесли захватчики-арии в 1500— 1200 годах до н. э, а до их прихода местное население жило в дикости.

Золотой век хараппской цивилизации пришелся на 2600— 2200 годы до н. э. К его началу люди из долины Инда контролировали огромные территории: почти весь Пакистан и большой кусок северо-восточной Индии от предгорий Гималаев до Гуджарата и современного Мумбая. Самое северное поселение людей долины Инда обнаружено на территории южного Таджикистана, за Памирским хребтом — видимо, это был торговый пост или колония.

Крупнейшими экономическими и культурными центрами хараппской цивилизации были города Хараппа, в честь которого ее и назвали, и Мохенджо-Даро, чьи остатки сохранились лучше всего.

Мохенджо-Даро, скорее всего, был одним из самых густонаселенных городов эпохи — по разным оценкам, в нем одновременно проживало от 100 тысяч до 300 тысяч человек. Общество города было, скорее всего, достаточно эгалитарным — жилые дома различаются по размерам, но в городе не обнаружено ничего похожего на виллы знати или царские дворцы.

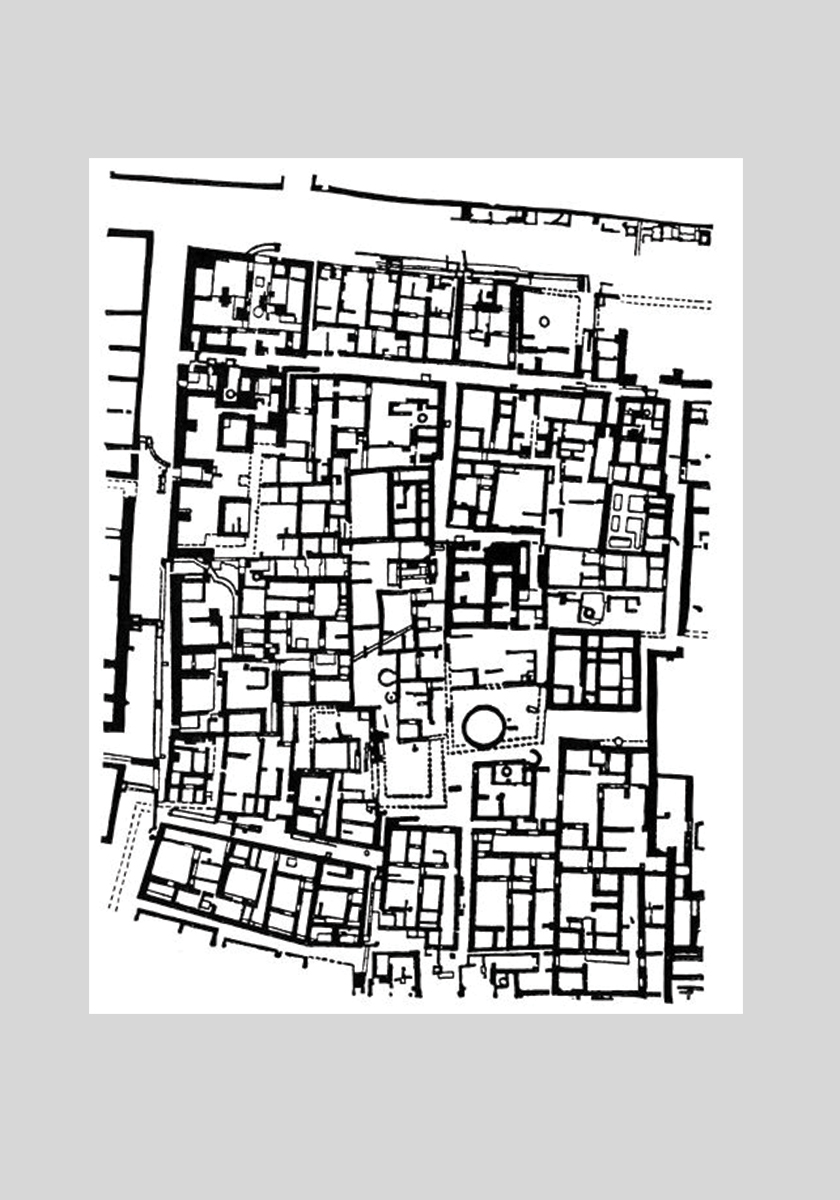

Мохенджо-Даро — самый древний на планете город с централизованной системой канализации. Почти в каждом из домов был колодец с чистой водой, а также помещение для принятия ванн и стирки, а в некоторых обнаруживаются кирпичные строения, напоминающие современные унитазы. Отходы из них смывались в канализацию водой, оставшейся после купания в ваннах.

Большинство домов было подключено к единой дренажной системе из керамических труб, проложенных под брусчаткой городских улиц с учетом гравитации. Они вели в каменные отстойники, где отходы разделялись на жидкую фракцию, которая отводилась обратно в Инд, и твердую, использовавшуюся для удобрения полей. В 2012 году археологи раскопали Великую баню Мохенджо-Даро — огромный бассейн с проточной водой, который, вероятно, использовался для религиозных ритуалов.

Вот так ритуалы жителей Мохенджо-Даро в Великой бане интерпретировал современный болливудский режиссер Ашутош Говарикер. Источник

Существование этой системы является свидетельством того, что в Мохенджо-Даро была создана самая древняя на планете и при этом весьма совершенная система стратегического городского планирования — любая постройка, возведенная без учета общей логики канализации, могла привести к затоплению нечистотами сотен домов и улиц.

Планирование хорошо видно на топографических снимках руин города — большинство его улиц пересекаются под прямым углом, почти так же, как через два тысячелетия предлагал строить Гипподам.

Почти все улицы, за исключением центральной, были довольно узкими, благодаря чему хорошо продувались ветром и почти всегда были затенены.

Может быть интересно

Обслуживание канализации требовало наличия в городе и отлаженной системы муниципальных служб, которые следили за состоянием сливных колодцев и труб. Впрочем, некоторые находки указывают на то, что такие службы эффективно функционировали как минимум не постоянно — некоторые канализационные колодцы и выгребные ямы были законсервированы после того, как в отводящих трубах появлялись засоры, которые так и не получилось устранить. Археологи допускают, что довольно часто на улицах Мохенджо-Даро стояло ужасное зловоние, вызванное нарушениями работы канализации.

Карта улиц Мохенджо-Даро. Источник

Мохенджо-Даро просуществовал примерно 7 веков — с 2600-го до 1900 года до н. э. Его упадок совпал с упадком всей цивилизации. В начале 2 тысячелетия до н. э. единая культура долины Инда стала деградировать и распадаться на отдельные региональные культуры, а население постепенно покинуло города и переместилось в сельскую местность.

Археологические находки показывают, что в это время в регионе происходили глобальные эпидемии и волны насилия. Согласно самой популярной гипотезе, цивилизация распалась из-за масштабнейшей засухи, которая произошла около 2000 года до н. э. и разрушила экономическую систему долины Инда. Горные реки, питавшие Инд, обмелели или совсем пересохли, что в разы уменьшило объем Инда в долине. Из-за этого жители Хараппы и Мохенджо-Даро потеряли возможность не только купаться в ритуальных бассейнах, но и выращивать зерно.

Источник: knife.media

masterok

Пройти через главные ворота, ведущие в историческую часть любого из йеменских городов-крепостей, все равно, что обнаружить машину времени, которая поможет вернуться на несколько веков назад. «Манхэттен пустыни» до сих может похвастаться глиняными небоскребами, старинными базарами, где все так же продают ослов, пекарнями, муку для которых перетирают каменные жернова и удивительной планировкой городов.

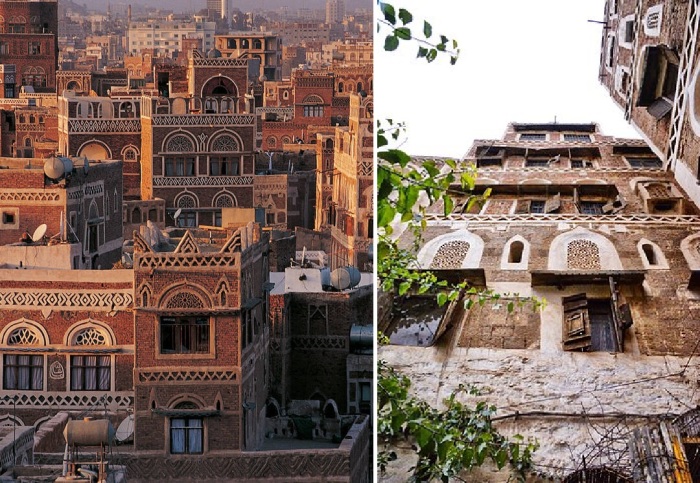

1. Йеменский город-крепость Сана

Йеменский город-крепость Сана (Sanaa), который хоть официально и называется столицей государства, но правительственные учреждения находятся в Адене, может похвастаться уникальными зданиями. Прогуливаясь по узким извилистым улочкам Старого города, ничего впечатляющего не увидишь, ну разве что каменные цоколи, часть стен из сырцового кирпича и массивные двери. Но если поднять голову, то удивлению не будет предела. Стройные здания, уходящие высоко в небо, украшенные поразительными геометрическими узорами, созданными с помощью обожженного кирпича и белого гипса, вызовут чувство восторга даже у искушенных туристов.

Историческая справка: Расположенный в горной долине на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря, Старый город был основан более 2,5 тыс. лет назад. Изначально он являлся форпостом йеменских королевств, и уже к I веку нашей эры превратился в процветающий центр внутреннего торгового пути. В период абиссинского владычества (525-75 гг.) на территории королевств преобладало христианское влияние, апогей которого пришелся на правление Юстиниана Великого (годы правления 527-565 гг.). Спустя столетие Сана превратилась в крупнейший центр распространения исламской веры, о чем свидетельствуют археологические находки в Великой мечети (была построена еще при жизни Пророка). К сожалению, архитектурные объекты, в том числе и храмы доисламского периода, были в значительной степени уничтожены в результате глубоких изменений, произошедших в период начала исламизации (VII) век.

2. Что заставляло жителей Йемена строить высокие узкие здания

Являясь выдающимся образцом однородного архитектурного ансамбля, отражающего пространственные особенности первых лет ислама, большинство городов Йемена, окруженных природным ландшафтом, обладают необычайной художественной ценностью. Строительство многоэтажных зданий, аналогов которым в те далекие годы не существовало, было обусловлено несколькими причинами. Учитывая постоянные набеги захватчиков, неудивительно, что все больше людей пыталось спрятаться за надежными крепостными стенами процветающих городов. Взять всю ту же Сану, находящуюся высоко в горах в небольшой долине, сразу становится понятно, почему дома возводили такими узкими и высокими, плотно пристраивая друг другу.

Ютиться в небольших лачугах никому не хотелось, особенно в жаркие летние дни, что подталкивало местных жителей строить максимально высокие дома, чтобы каждый член семьи мог иметь просторную комнату, пусть даже она и занимает весь этаж (случалось и такое). При этом не стоит забывать, что нижние этажи занимали зернохранилища, сараи с животными или мастерские, если в доме жил ремесленник. Примечательным является тот факт, что в домах-башнях живет по несколько поколений и со временем строение становится все выше и выше. Для подрастающих сыновей начинают пристраивать этаж, после его женитьбы и появления детей – еще несколько, вот и получается, чем больше было домочадцев, тем выше оказывалось строение. По этой причине некоторые жилища имеют высоту более 30 метров (средняя высота башен варьируется от 20 до 25 м), что ненамного ниже первого небоскреба в мире, построенного лишь в 1885 г. (Чикаго, высота 42 м) в качестве головного офиса Домового страхования.

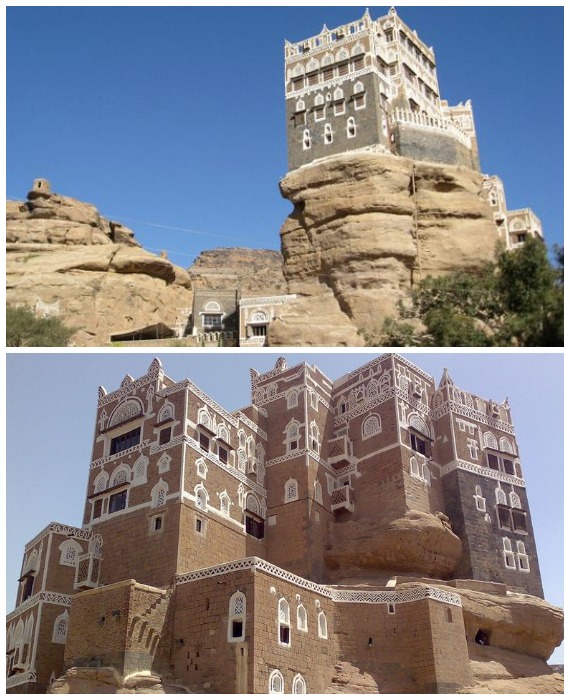

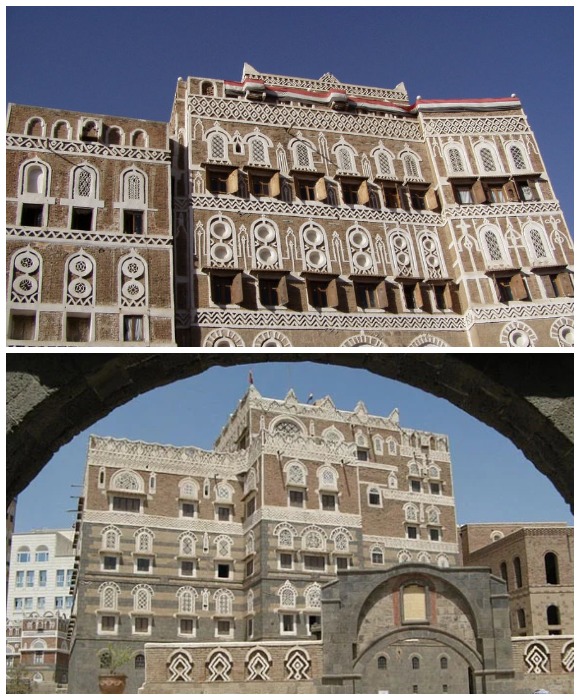

Авторы Novate.ru, хотели бы обратить особое внимание на то, что Сану является не единственным городом-крепостью, где строились глиняные небоскребы. Земли Йемена всегда являлись лакомым куском и опустошительные набеги бедуинов случались регулярно, по этой причине все фортификационные сооружения предусматривали жилые кварталы, в которых и вырастали узкие высокие дома, замки правителей, мечети и бани. Чего только стоит изысканно украшенный замок Дар-аль-Хаджар (Сана) или Дворец Имама на Скале, построенный в Шибаме – одном из крупнейших городов Йемена, являющегося древнейшим примером упорядоченного городского планирования, основанного на принципах вертикальной застройки (найдены подтверждения, что дома-башни строились еще в доисламский период V в. до н. э.- V в. н. э).

Кстати сказать, англо-итальянская исследовательница Фрейя Старк в 1930-х годах, посетив Шибам, назвала его «Манхэттеном пустыни», хотя утверждение можно отнести ко всем старинным населенным пунктам, включая небольшие деревни, спрятанные за крепостными стенами.

3. Технология строительства глиняных небоскребов

В это сложно поверить, но еще до нашей эры люди научились строить небоскребы, используя лишь тот материал, который можно было найти в своей местности. Чаще всего это была глина и все, что можно было сделать на ее основе (кирпич-сырец, например). Для устойчивости строения, ведь никто не знал, какой высоты дом окажется впоследствии, создавали фундамент глубиной в 2 метра и возводили цокольный этаж. Эта часть здания этаж строилась из бутового камня, ну а все что выше – из глины. Чаще всего это был мадар – глиняно-соломенный кирпич-сырец, высушенный прямо на солнце.

Учитывая засушливый климат Йемена, средний срок эксплуатации подобного строения не превышал 2-3 столетия, при этом за семейными высотками хорошо следили, производя ремонты и полные реконструкции, когда случались наводнения во время редких сезонов дождей. Если говорить о Шибаме, то на его территории сохранилось здание, датируемое 1609 г. Остальные же глиняные высотки, были построены заново или реконструированы начиная с 1880 гг.

Примечательно: Для строительства плотно примыкающих друг к другу зданий древние мастера никогда не использовали строительные леса (только в случае отделки фасада или реконструкции). После того как был сделан фундамент и цокольный этаж, сразу же укладывали перекрытие – деревянные балки для прочности и добавляя полы из дерева и пальмовых материалов. Затем изнутри помещения ряд за рядом укладывались кирпичи, медленно поднимаясь вверх. По мере подъема, на нужной высоте снова делалось перекрытие и так до плоской крыши, которая использовалась в качестве открытой террасы.

Йеменские небоскребы имели практически одинаковую структуру и планировку. Фасады отделывались обожженным кирпичом и гипсовыми вставками, каждый этаж или блок, принадлежащий семье одного поколения, отделялись фризом с геометрическим узором. Во время кладки стен некоторые зодчие лицевой фасад украшали башенками и арочными/стрельчатыми оконными проемами, а вот ажурные экраны на окна устанавливались в любом случае.

Если говорить о планировке, то на первом этаже всегда были хозяйственные помещения, склад или ремесленная мастерская (в наше время магазины и кафе), далее идет общая комната для приема гостей и кухня-столовая. Каждый последующий этаж занимала одна семья, если же детей было много, то постепенно достраивались, жилые уровни. А вот самый верхний этаж, называемый мафрадж, всегда используется в качестве второй комнаты для приемов, где собираются для общения и жевания кат (древняя традиция жевания листьев растения, которое, кстати сказать, многими странами приравнено к наркотическим средствам). Если дом достраивался, то эта гостиная переносилась на верхний этаж и с каждым разом ее площадь уменьшалась, поскольку глиняные небоскребы к верху были зауженными.

4. Премудрости городской планировки древних

Любое фортификационное сооружение строилось с одной целью – защититься от набегов кочевых племен. Из-за сложного ландшафта в Йемене не так много пригодных земель для закладки крупных населенных пунктов, поэтому их изначально использовали рационально, разрешая строительство узких и высоких домов. Их расположение и высотность строго регламентировались, чтобы каждый объект имел доступ к солнечному свету. По этой причине в центре любого населенного пункта имеется широкая улица, от которой и отходят многочисленные улочки и тупики, их ширина не должна была быть меньше 2 метров.

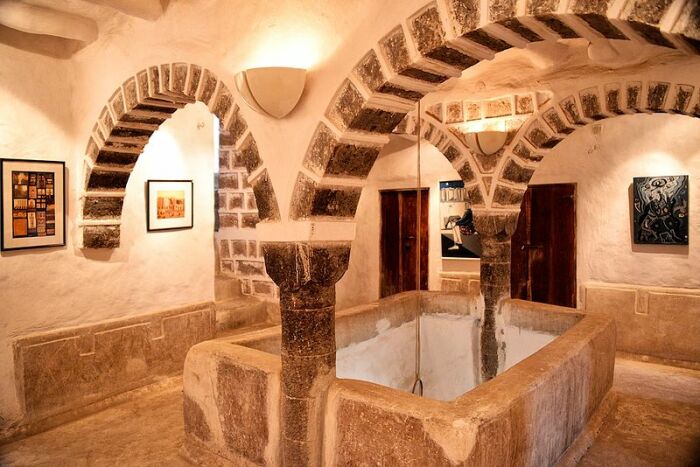

В центральной части любого города, вдоль той самой широкой улицы, организовывались рынки, строились мечети и бани, а вот жилища ютились в узких переулках. До недавнего времени в исторических районах большинства городов Йемена не было ни водопровода, ни канализации, что сделало их менее привлекательными для жизни и спровоцировали отток горожан в новые районы. Это обусловлено плотностью застройки и невозможностью безопасной прокладки коммуникаций. Так, в Сане, после проведения водопровода случился коллапс, приведший к обрушению многих глиняных небоскребов, поскольку отвод сточных вод организовать не удалось. На этом эксперименты по внедрению элементарных удобств были прекращены.

5. Почему в глиняных небоскребах не нужно устанавливать кондиционеры даже в условиях йеменского климата

Построенные с использованием натуральных материалов, йеменские небоскребы являются ярким примером устойчивости и экологичности, при этом они идеально подходят для жаркого и сухого климата аравийских пустынь. Благодаря глинобитным стенам внутри помещений всегда комфортная и стабильная температура.

А обусловлено это тем, что кирпичи из смеси глины с соломой медленно поглощают и отдают тепло. В течение дня, когда солнце обжигает глиняную стену, тепло очень медленно ею поглощается. С наступлением ночи, благодаря охлажденному воздуху, все так же медленно тепло выделяется, помогая земляным зданиям поддерживать стабильную температуру, комфортную для жизни человека. Этот простой природный эффект сделал глинобитное строительство популярным во всем мире и даже сегодня, многие домовладельцы прибегают к такому способу строительства.

Также стоит упомянуть, что во время проектирования любого здания особое место уделяется правильному расположению окон, что обеспечивает перекрестное вентилирование. При этом их затенение ажурными экранами позволяет свободно пропускать малейшее движение ветерка и препятствует прямому попаданию солнечных лучей. Такую методику охлаждения используют веками жители жарких регионов, ведь некоторые из них представления не имеют, что такое кондиционер, хотя он им точно не нужен.

Источник: masterok.livejournal.com