ЗИККУРАТ, храмовая башня, принадлежность главных храмов вавилонской и ассирийской цивилизаций. Название происходит от вавилонского слова sigguratu – вершина, в том числе вершина горы.

Первые такие башни в форме примитивных ступенчатых террас появились в аллювиальных долинах Тигра и Евфрата в конце IV тысячелетия до н.э. Последний заметный всплеск активности в возведении месопотамских зиккуратов засвидетельствован уже в 6 в. до н.э., в конце нововавилонского периода. На протяжении всей древней истории зиккураты подновлялись и перестраивались, составляя предмет гордости царей.

Как ясно из названия, зиккурат представлял собой искусственный холм, оформленный как имитация одного из тех святилищ, которых шумеры были насильственно лишены, переселившись со своей горной прародины на равнины Месопотамии. Зиккурат представлял собой массивное сооружение с наклонными стенами, совершенно монолитное, если не считать дренажных каналов и небольшого храма на вершине.

Размеры его были огромны; знаменитый вавилонский зиккурат был высотой более 90 м, длина каждой стороны квадратного основания также составляла более 90 м. Основа сооружения возводилась из глины или глиняных кирпичей, дополнительно укрепленных слоями тростника или асфальта; снаружи оно было обнесено толстой стеной из обожженных кирпичей. Зиккураты имели в плане квадратную или прямоугольную форму, и единственным их украшением служили расположенные через одинаковые промежутки высокие и узкие ниши.

Что такое зиккурат? | Чудо древних цивилизаций

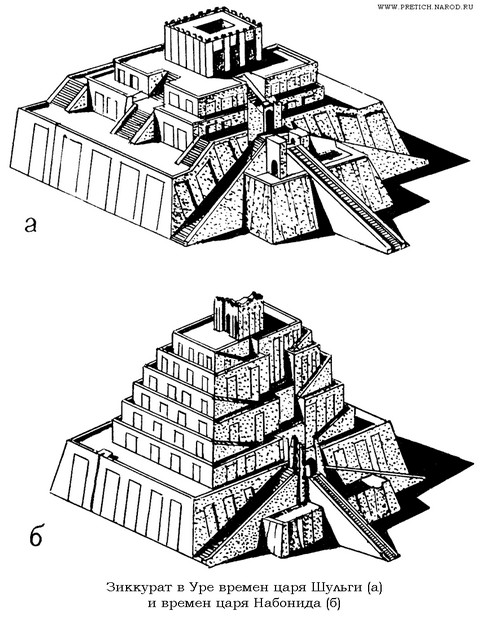

Отказавшись от характерной для ранних сооружений однотеррасной конструкции, цари III династии Ура (ок. 2250 до н.э.) ввели новую традицию строительства зиккуратов из нескольких террас, размещенных одна над другой и последовательно уменьшающихся в размерах. Попасть на них можно было по лестницам, одна из которых располагалась фронтально, а остальные – вдоль боковых стен. Сооружение в целом было призвано символизировать Вселенную, причем террасы были окрашены в разные цвета, обозначавшие соответственно подземный мир, видимый мир живых существ и мир небесный. Храм на вершине, символизировавший небо, в Уруке был окрашен в ослепительно белый цвет, а в Вавилоне и Уре инкрустирован глазурованным голубым кирпичом.

Источник: www.krugosvet.ru

Месопотамский зиккурат в городе Уре – дорога в небо

Одна из крупнейших цивилизаций древности зародилась в Двуречье. Много веков назад первые люди здесь начали возводить свои дома и храмы. Основным материалом для строительства в Месопотамии использовался кирпич-сырец. Из глины здесь возводилось все: от центрального храма и окружающих его домов жителей, до стен города.

Зиккураты в древнем Междуречье

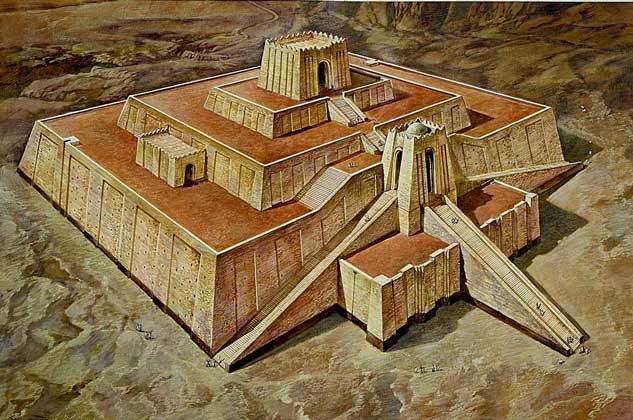

Храмы в Двуречье возводились на каменной платформе. Со временем эта технология выросла в возведение огромных зиккуратов, известных нам по сооружениям в Уре и Вавилоне. Зиккурат представляет собой большую башню с многоярусными выступающими террасами. За счет уменьшения площади вышестоящих блоков создается впечатление нескольких башен.

Количество таких подъемов доходило до семи, но обычно держалось около четырех. Традицией было раскрашивать разные уровни в разные цвета — черный, кирпичный, белый и т. д. Кроме раскраски проводилось озеленение террас, что еще больше выделяло постройку из общего фона. Иногда купол здания храма, расположенного на самом верху, делался позолоченным.

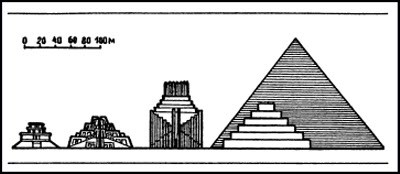

Шумерские зиккураты подобны египетским пирамидам. Они тоже являются своеобразной лестницей в небо, только подъем здесь постепенный, поуровневый, а не как в знаменитых гробницах фараонов.

Зиккураты Месопотамии и пирамиды Египта

Вершину зиккурата украшало святилище, вход в который был закрыт для обычного посетителя. Убранство жилища бога было скромным, здесь обычно располагались лишь ложе и стол из золота. Иногда на вершину постройки восходили жрецы для проведения важных астрономических наблюдений, направленных на прогнозирование сельскохозяйственной жизни страны. Предполагают, что именно здесь зародились современная астрология, названия созвездий и даже знаков Зодиака.

Великий зиккурат в Уре – сохранность на тысячелетия

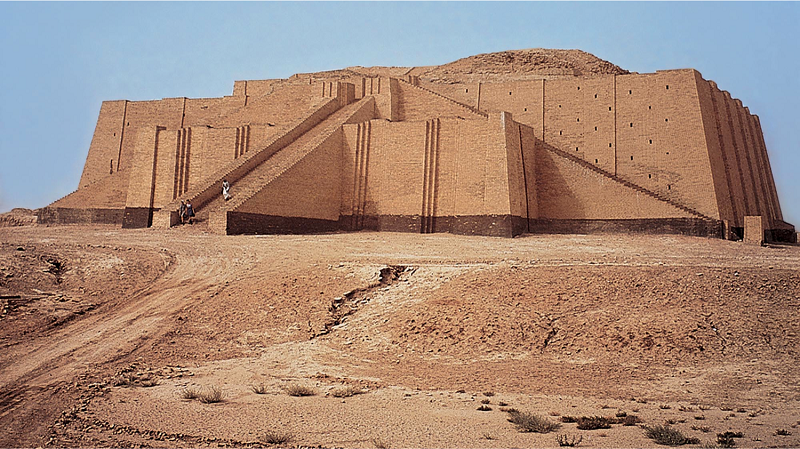

Один из самых известных зиккуратов, доживших до наших дней, является знаменитый зиккурат Этеменнигуру в Уре.

История зиккурата

Сам город Ур знаменит с незапамятных времен. Именно здесь согласно библейскому учению родился отец многих народов Авраам. В 2112-2015 годах до нашей эры во время правления III династии Ур входит в пик своего могущества, и именно в этот период основатель династии царь Урнамму со своим сыном Шульги берется за создание великого облика города.

По его инициативе примерно в 2047 году до нашей эры в честь покровителя города бога Луны Нанна создается зиккурат, по своим размерам ничуть не уступающий Вавилонской башне.

Трехъярусная постройка сохранилась до наших дней в хорошей форме. С середины XIX века этот холм активно изучается. Первым исследователем зиккурата в Уре стал англичанин Басре Д. Е. Тейлор. В кладке кирпича им была обнаружена клинопись, рассказывающая о строительстве этого сооружения.

Так выяснилось, что начавшееся еще при царе Урнамме возведение зиккурата было не завершено, и лишь последний царь Вавилона Набонид в 550-х годах до нашей эры смог поставить точку в этом долгострое. Им же было увеличено количество ярусов с трех до семи.

Описание зиккурата

После тщательного изучения сооружения археологи в 1933 году создают вероятную реконструкцию зиккурата бога луны Нанна в Уре. Башня представляла собой трехъярусную пирамиду. Выстроенный из кирпича-сырца снаружи зиккурат был облицован обожженным кирпичом. Облицовка местами достигает толщины в 2,5 метра. Основание пирамиды имеет форму прямоугольника со сторонами 60 на 45 метров.

Высота первого яруса около 15 метров. Верхние ярусы были чуть поменьше, а на верхней террасе находился храм Нанна. Террасы имели раскраску: нижняя — черная, средняя — красная, верхняя — белая. Общая высота гиганта превышала 53 метра.

Для подъема на вершину были сооружены три длинные и широкие лестницы по 100 ступеней. Одна из них располагалась перпендикулярно зиккурату, две другие поднимались вдоль стен. С боковых лестниц можно было перейти на любую из террас.

Интересные факты

При проведении расчетов у исследователей выходили нестыковки. Как выяснилось позже, мастера Месопотамии сделали стены умышленно кривыми для создания иллюзии высоты и могущества здания. Стены были не просто кривыми и наклоненными вовнутрь, а тщательно рассчитанными и выпуклыми, что еще больше доказывает очень высокий уровень строительства в Двуречье. Такая архитектура непроизвольно заставляет взгляд подниматься кверху и фокусироваться на центральном моменте — храме.

Особый интерес приковывают к себе глубоко уходящие вовнутрь прорези в стене. Снаружи они пустые, но внутри заполнены глиняными черепками. Было установлено, что подобное решение использовалось для осушения внутренности постройки, чтобы кирпич не разбух от влаги.

Оставалось только понять, откуда бралась влага внутри зиккурата. За время строительства зиккурата кирпич успевал высыхать, поэтому эта версия была быстро отсечена. В ходе раскопок были найдены специальные пазы, предназначенные для отвода воды вниз, а это означало, что на террасах была вода.

Одна из найденных здесь табличек рассказывала о расчистке заваленного храма богини луны «Гигпарка», расположенного возле одной из стен зиккурата, от ветвей деревьев. Возникла мысль, что ветви могли попасть туда только из зиккурата, а этим и объясняется система отвода воды. Террасы были покрыты землей, на которой росли растения и те самые деревья. Здесь можно провести аналогию с построенными висячими садами Семирамиды в Вавилоне. Так что система водоотвода могла использоваться и для орошения храмовых плантаций, а для уменьшения влияния влаги на само здание как раз и использовались дренажные отверстия.

Вавилонская башня не дожила до наших дней, поэтому для ее представления стоит обратить внимание именно на зиккурат в Уре. Он, конечно, пострадал от времени. Но то, что от него осталось, заставляет еще раз удивиться стремлениям людей древности.

Видео про зиккурат в Уре

Источник: 1chudo.ru

Зиккурат древнего Ура – башня тщеславия шумерских царей | Bigasia.ru

10.09.2018 Екатерина Вольнова 16362 просмотров

Ирак. Раскопки шумерского города Ур. Зиккурат. Фото: kiengl.com

Шумерская цивилизация подарила миру первую письменность и первые образцы литературного творчества. В древнем городе Ур, обнаруженном на территории современного Ирака, найдены странные и зловещие гробницы шумерских царей. Также археологи исследовали великолепный образчик древней архитектуры – загадочную башню зиккурат. Она сохранилась до наших дней, пережив несколько очень бурных тысячелетий.

Примерно 7,5 тыс. лет назад в плодородной долине, которая разместилась между Тигром и Евфратом, кочевые племена начали создавать поселения. Постепенно они сформировали развитую и могущественную цивилизацию, которую мы сегодня называем Месопотамией или Шумером. Шумеры создали письменность (клинопись) и первые литературные произведения.

Они же возвели один из самых великих древних городов – Ур. Он, кстати, упоминается в Библии, в «Книге бытия» и «Ветхом завете». Согласно библейской трактовке, Ур построили предки Авраама, пожелавшие «возвести город и башню до небес».

На самом деле шумерских городов было много – в долине довольно долго существовало несколько независимых друг от друга городов-государств, в каждом из которых правил свой владыка. Шумерская цивилизация пережила немало периодов, когда центр политической власти перемещался из с одного города в другой – те или иные правители, набирая силу, начинали диктовать свою волю.

До тех пор, пока им не смену не приходил более сильный и искушенный в борьбе за власть соперник. В общем, ничего нового — все так, как было всегда и практически везде. Однако при этом, какие бы политические ветра не дули, все шумерские города имели общую культурно-историческую взаимосвязь — единую письменность, схожие методы ведения торговли, одну и ту же религию. В каждом городе строился свой храм в виде многоступенчатой пирамиды, которая называлась зиккуратом.

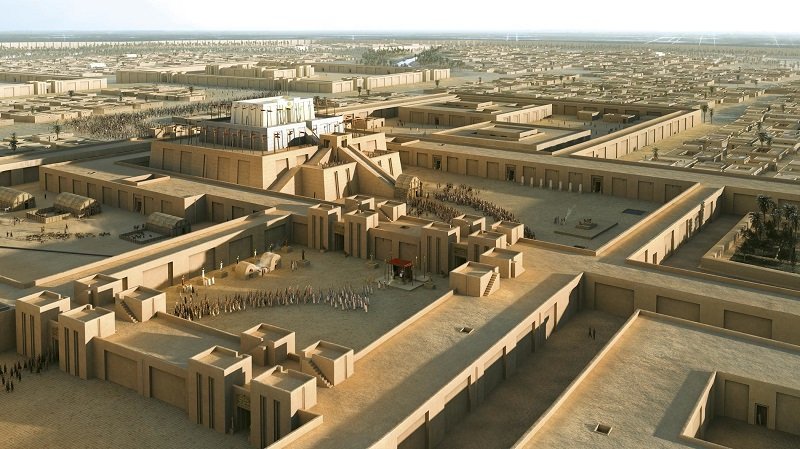

Много десятилетий ученые-археологи бились над разгадкой тайн шумерской цивилизации. По крупицам они воссоздавали образ древнего Ура – одного из самых крупных городов Месопотамии.

Ирак. Зиккурат. Фото: wallscover.com

Безусловно, одними из самых значимых архитектурных творений того времени можно считать культовые архитектурные сооружения — зиккураты. В Уре, шумном и оживленном городе, улицы которого заполняли тысячи людей, зиккурат сохранился лучше, чем где бы то ни было. Городские постройки возводились преимущественно из грязевого кирпича. Из него же построили и огромный великолепный зиккурат, с вершины которого как на ладони открывался весь город.

В библейских сказаниях говорится о некой башне, хотя на самом деле зиккурат в Уре больше напоминает пирамиду. Но в отличие от египетских пирамид, стены этого сооружения не гладкие, у них и более пологий угол наклона. Также сооружение имеет три каскада ступенек, ведущих к террасам, где располагались здания различного предназначения – вот основное отличие зиккурата от пирамид.

Археологи выяснили, что это, по всей видимости, был храмовый комплекс, в котором жрецы проводили свои ритуалы. Однако некоторые ученые считают, что зиккурат был не только храмом, но и общественным учреждением, архивом и даже дворцом правителя. Но последнее утверждение весьма спорно: действительно, на некоторых террасах когда-то находились постройки, в которых, скорее всего, располагались святилище-храм и помещения, служившие, например, жрецам для наблюдений за звездами, жильем для священников и работников храма — но никак они не могли быть местом постоянного пребывания царственных особ.

Зиккурат в Уре строили так, чтобы он своей формой напоминал гору. Возвели его в священной части города, неподалеку от дворца короля Ур-Намму – одного из самых известных и могущественных царей шумерской цивилизации. Сегодня развалины зиккурата частично восстановлены. Сделали это, кстати, не так уж и давно — при Саддаме Хуссейне.

И правильно поступили — по словам археологов, после раскопок был велик риск, что этот древний шумерский памятник окончательно разрушится. Размеры сооружения впечатляют и сегодня – можно только представить, как эффектно постройка выглядела когда-то. Площадь фундамента у основания составляет 63 на 43 метра — когда-то здание возвышалось над землей на высоту 30 метров.

Зиккурат до реставрации. Фото: sirius-star.ro

По нынешним меркам, если сравнивать зиккурат Ура с современным зданиями, сооружение кому-то может показаться не таким уж и высоким. Но это обманчивое впечатление, поскольку нужно учитывать, что зиккурат облицован небольшими кирпичиками – огромная армия рабочих потребовалась для того, чтобы построить эту махину. На самой верхней точке находилось убежище, где, как считалось, боги и общались с жрецами. Сюда же священники приносили им в дар пищу и вино. А самым главным из богов у шумеров считался бог Нанна, бог Луны – маленькие медные изображения луны археологи отыскивали повсюду при раскопках.

По большому счету зиккурат Ура – это вовсе и не здание, а цельный массив, так как здесь никогда не было внутренних помещений. На многих кирпичах, которыми облицован древний религиозный центр, высечены имена правителей – чаще упоминается имя царя Ур-Намму.

Когда-то на этих кирпичах было начертано лишь его имя, но шло время, кирпичики изнашивались, их приходилось менять – вот и высекались новые имена шумерских правителей, живших в более поздние времена. На равнинах не было прочного камня – поэтому в строительстве использовались глиняные кирпичи. Сначала их просто сушили под солнцем, но под дождем и испепеляющими лучами солнца такой строительный материал долго не жил. Постепенно шумерские мастера стали применять в своей практике глиняные кирпичи, обожженные в печах, они оказались намного прочнее.

Город Ури Урук при шумерском царе Ур-Намму. Реконструкция. Фото: dainst.org

Про шумерского царя Ур-Намму сохранилось немало легенд. Известно, что это был один из самых могущественных правителей, власть которого распространялась на многие города древнего мира, а столицей империи являлся город Ури Урук. Царство властителя объединяло и земли, которые сегодня принадлежат Ирану. Административно империя Ур-Намму делилась на несколько десятков районов, каждым из которых управлял наместник Ур-Намму.

Богиня Иштар представляет царя Ур-Намму богу Энлилю. Фото:sumerianshakespeare.com

В первой четверти прошлого века британский археолог Леонард Вули сделал в Уре воистину великолепные открытия, которые позволили существенно расширить современные знания о шумерской культуре. Так, именно он отыскал царское захоронение, в котором обнаружил тонко обработанные золотые и серебряные ювелирные украшения, сосуды, выполненные из драгоценных металлов, прекрасно сохранившийся золотой шлем.

Проанализировав свои находки, ученый рассказал современникам о довольно жуткой картине, сопровождавшей ритуальные похороны шумерских царей и цариц. Оказывается, когда умирал тот или иной правитель, то ритуал погребения предполагал массовые убийства слуг и приближенных особ. Предположительно, все эти люди добровольно принимали яд.

В непосредственной близости с правителями располагались массовые захоронения самых близких им людей. Затем внутреннюю могилу замуровывали кирпичами, а вся погребальная процессия, в которую входили в том числе женщины и дети, шествовала наружу, где люди также принимали яд. Прочий люд империи несколько дней справлял тризну по усопшим.

Источник: bigasia.ru

Лестница в небо: история восточной архитектуры от зиккуратов до соборных мечетей

Архитектурные сооружения, как мы знаем, возводились уже в первобытные времена: простые шалаши, примитивные хижины, а также мегалиты — менгиры, дольмены и кромлехи. Однако история архитектуры как искусства, когда к чистой пользе прибавляется что-то еще, какой-то добавочный смысл и стремление к красоте, началась значительно позже, хотя тоже очень давно, несколько тысячелетий назад. Именно тогда в плодородных долинах великих рек — Нила, Инда, Тигра и Евфрата — зародились первые государственные образования. На нашей планете легко найдутся реки длиннее и шире, но вряд ли они смогут превзойти эти четыре значением в развитии цивилизации. Их плодородные берега дарили обильные урожаи, позволявшие части жителей оторваться от каждодневной заботы о пропитании и стать воинами или жрецами, учеными или поэтами, искусными ремесленниками или строителями, то есть образовать сложную социальную структуру, иначе говоря — государство. Самые ранние из таких государств появились на узкой полоске земли между руслами двух рек, Тигра и Евфрата, которая так и называется — Месопотамия или Междуречье.[…]

Разумеется, народы, чьи государства, сменяя друг друга, доминировали в Междуречье, — сначала шумеры, потом аккадцы, потом снова шумеры («Шумерский ренессанс»), а дальше вавилоняне, ассирийцы и персы — строили в своих столицах множество грандиозных зданий. Ни один крупный город не обходился без царских дворцов и храмов древним богам. Остатки их необъятных лабиринтов тщательно исследуются археологами. Однако историкам архитектуры трудно работать на этом материале, от глинобитных построек остались только фундаменты, и говорить об их художественном языке можно лишь опираясь на планы.

По предположению ученых, зиккурат Этеменанки — та самая библейская Вавилонская башня, из-за истории с которой мы вынуждены учить иностранные языки. Реконструкция выдающегося немецкого археолога Роберта Колдервея, открывшего местоположение древнего Вавилона.

Найденное в древнем Междуречье композиционное решение оказалось очень убедительным. С тех пор пафос «лестницы в небо» не перестает встречаться в самых разных культовых сооружениях по всему миру, в том числе и в тех случаях, когда религией становится атеизм.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. Дерево, масло. 1563 г. Музей истории искусств, Вена

Питер Брейгель рисовал Вавилонскую башню не единожды, и каждый раз он представлял ее ступенчатым сооружением.

Московский Дворец Советов

Концепция (Дворца Советов. — С. К.) очень проста. Это башня — но, конечно, не башня, поднимающаяся отвесно, ибо такая башня технически трудно соорудима и трудно расчленима.

Это башня, в известной степени, типа вавилонских башен, как нам о них говорят: уступчатая башня о нескольких ярусах… Это смелое и крепкое ступенчатое устремление, не возвышение к небу с мольбой, а скорее, действительно, штурм высот снизу. (А.В. Луначарский. Социалистический архитектурный монумент // Луначарский А.В. Статьи об искусстве. М.; Л.: Государственное издательство «Искусство», 1941. С. 629–630.)

Пирамида Кукулькана расположена среди руин древнего города майя Чичен-Ица. Сооружение объединяет в себе черты зиккурата и пирамиды. С одной стороны, это искусственная гора, девятью ступенями связывающая землю и небо. На вершине, как и у месопотамских зиккуратов, расположен храм.

С другой стороны, в этом сооружении есть внутренние потайные помещения, что делает его похожим на египетские аналоги. Пирамида Кукулькана довольно точно исполняла роль огромного каменного календаря. Например, каждая из четырех лестниц, ведущих к храму, состоит из 91 ступеньки, то есть вместе с верхней площадкой их получается 365 — по числу дней в году. Это здание можно считать и первым в мире кинотеатром, правда, с однообразным репертуаром: в дни весеннего и осеннего равноденствия ступенчатые грани пирамиды отбрасывают зубчатую тень на боковые стены лестниц, и с ходом Солнца эта тень ползет вдоль парапета, как змея.

Форма Мавзолея В.И. Ленина в Москве, без сомнения, восходит к зиккуратам.

Древний Египет

Не так далеко от Междуречья, в Северной Африке, примерно в то же время появилась другая великая цивилизация — древнеегипетская. Она также отмечена строительством грандиозных сооружений, очень похожих на зиккураты, — пирамид, но, в отличие от месопотамских аналогов, материалом здесь чаще был не сырцовый кирпич, а камень.

Самые ранние из таких построек тоже были ступенчатыми: египетские архитекторы не сразу нашли идеальную форму с гладкими гранями, столь близкую модернистским вкусам ХХ века. Главное же, что не только форма и материал, но и смысл этих искусственных гор, высящихся в песках Египта, был совсем иным, чем у гигантских зданий Междуречья. Пирамида — это, прежде всего, надгробный памятник.

Собственно, идея сужающейся кверху композиции родилась в Египте, когда одну на другую поставили несколько плоских каменных гробниц (арабы — ныне основное население этой страны — называют их «мáстаба», то есть «скамья»). Такие гробницы, скрывающие под собой погребальные камеры, строились в пустынях по берегам Нила задолго до появления огромных каменных сооружений, поэтому пирамиду, какой она получилась у египетских зодчих, несмотря на внешнее сходство и внушительные размеры, вряд ли можно считать рукотворной Мировой горой, хотя с небом она, конечно, связана. По крайней мере, ее грани, как правило, довольно точно ориентированы по сторонам света, а один из наклонных внутренних коридоров параллелен земной оси. Есть даже смелая гипотеза, согласно которой пирамиды в Гизе в зеркальном отражении расположены так же, как звезды пояса Ориона. Получается, что египтяне не успели построить по меньшей мере еще четыре больших пирамиды, чтобы полностью воспроизвести это красивое созвездие.

Но все же главная тема древнеегипетской архитектуры не небо, а загробный мир. Египтяне очень серьезно относились к своей судьбе после смерти. В момент ухода из жизни человек как бы разбирался на составные части: на дух и душу, тень и физическое тело, на имя и силу… Фараону и его приближенным полагался также духовный двойник — Ка, остальные обходились просто душой — Ба.

Чтобы вновь соединиться с остальными частями, душе в одиночку предстояло пройти многочисленные испытания в путешествии по загробному миру, а затем предстать перед судом грозного Осириса и доказать, что ее владелец не совершал ни один из 42 греховных поступков. На особых весах боги взвешивали сердце усопшего. Если, обремененное грехами, оно перевешивало перо из головного убора богини Маат, персонифицирующей истину, то отправлялось в пасть ужасному крокодилу, что лишало бывшего владельца шансов на возрождение.

Первая древнеегипетская пирамида была шестиступенчатой. По сути, это гробницы-мастабы, поставленные друг на друга. Так родилась идея использовать пирамидальные формы для погребальных сооружений.

Оправданный же по суду воссоединял в себе все свои части и в полном комплекте отправлялся в страну вечного блаженства. Не стоит думать, что тема смерти делала древнеегипетское искусство каким-то мрачным. Уход из жизни воспринимался просто как переселение и продолжение существования в иных условиях, а не как страшный конец. […]

От архитектуры Среднего царства мало что сохранилось до наших дней.

Иной мир в представлениях древних египтян всегда присутствовал рядом с ними, как будто тут же, только в другом измерении. Однако точек соприкосновения двух миров — земного и загробного — было мало. И там, где такие точки обнаруживались, строились священные города и, следовательно, храмы. Как и пирамиды, храмы стали лицом архитектуры Египта.

Не стоит, правда, забывать, что между двумя типами построек лежит целая временная пропасть — примерно тысяча лет. Это как если бы мы объединили в одном повествовании по истории русской архитектуры Софийские соборы в Киеве и Новгороде и небоскребы «Москва-Сити».

Фивы (египтяне говорили Уасет) — столица сначала Верхнего, а затем и всего Египта — располагались примерно там, где сейчас находится город Луксор. На его территории или вблизи от него есть несколько значительных памятников, в частности Луксорский и соединенный с ним грандиозной аллеей сфинксов Карнакский храмы, а также поминальный храм царицы Хатшепсут.

Египетский храм во многом сходен с привычным нам европейским. С некоторой долей условности его даже можно назвать базиликой. Как и обычная базилика, он ориентирован вдоль главной оси, а наиболее сакральная зона расположена дальше всего от входа. Мы часто пользуемся выражением «дорога к храму».

Особенно актуальным оно стало после премьеры фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», где несравненная Верико Анджапаридзе произносит знаменитую фразу: «К чему дорога, если она не приводит к храму?» Египтяне тоже серьезно относились к этому вопросу. К сакральным постройкам у них вели не просто прямые торжественные пути, но целые аллеи из сотен сфинксов — когда с бараньими, а когда с человечьми головами, — выстроившихся подобно почетному караулу.

Под их пристальным взглядом посетитель подходил к пилонам — сужающимся кверху башням, украшенным священными надписями и рельефами. (У термина «пилон» есть несколько значений: это и башня, и просто столб, опора; однако все, что называется пилоном, обычно является прямоугольным в плане.) Пилоны точно указывали границу, за которой оставалось все земное и сиюминутное. Египтологи считают, что парные башни символизируют горы: за них уходит солнце и за ними земля встречается с небом. За колоннами располагался перистиль — окруженный колоннами двор храма. Не правда ли, это напоминает композицию раннехристианской базилики? Далее следовал гипостиль (от греч. ὑπόστυλος — поддерживаемый колоннами), то есть огромный зал со множеством тесно поставленных круглых опор, каменных лотосов, папирусов и пальм.

Заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут строился девять лет. Сооружение в общих чертах подражает находившемуся рядом погребальному храму фараона Среднего царства Ментухотепа II, однако превосходит его как размерами, так и совершенством пропорций.

Цепочка залов, нанизанных на главную ось, могла быть очень длинной. В одном из них хранилась ритуальная лодка — средство передвижения по загробному миру, необходимое как богам, так и душам почивших людей. Колонны поддерживали перекрытия, выкрашенные в цвет ночного неба и украшенные изображениями звезд, планет и священных птиц.

Чем дальше от входа располагался очередной зал, тем меньшее число людей имело в него доступ. Заканчивалось все так же, как позднее у иудеев и христиан, — самым священным помещением, Святая святых. Правда, до идеи священной пустоты или хранения сакральных текстов египтяне не додумались. Почести традиционно воздавались статуе того бога, которому храм был посвящен.

Каждое утро фараон или жрец умывал и украшал скульптуру, после чего двери в святилище торжественно закрывались на сутки. В определенной степени египетский храм был не только «порталом» в Иной мир, но и «путеводителем» по нему, рассказывающим смертным, что ждет их после неизбежного конца.

Синтоизм

Можно сказать, что месопотамская и древнеегипетская архитектуры разговаривают с нами на чужих, но достаточно понятных языках. Все обстоит куда сложнее, если обратиться к более близкому нам хронологически, но менее понятному зодчеству Востока. Начнем, для контраста, с одного из самых отдаленных — как географически, так и культурно — явлений, а именно с японской архитектуры религии синто.[…]

Есть нечто общее, что объединяет большинство архитектурных памятников планеты, от вавилонских зиккуратов и египетских пирамид до небоскребов современных столичных центров, — это стремление внести порядок в мир, данный нам природой. Такой подход сложился в глубокой древности, когда считалось, что Богом или богами мир был создан правильным, однако затем испортился.

Причины назывались разные: разрушительное влияние времени, грехи человечества или происки демонов хаоса, но вывод всегда был один: Золотой век остался в прошлом. Любое строительство поэтому понималось как восстановление утраченного порядка (иногда, конечно, как строительство порядка доселе небывалого, как, например, в советскую эпоху). Архитектура призвана упорядочивать хаос. Европейские зодчие, конечно, не думают об этом каждую секунду, но данное представление тысячелетиями укоренялось в подсознании. Работающий иначе, стремящийся к согласию с тем, что уже дано природой, сам себя воспринимает как бунтовщик, по крайней мере отделяет себя от коллег, утверждает, например, что он не просто архитектор, как все, а .

Японским зодчим, до прихода на острова буддизма по крайней мере, просто не могло прийти в голову противопоставлять себя природе и наводить в ней порядок. Для них допустимо лишь гармоничное включение в существующий строй вещей.

Согласно представлениям синтоистов, мир един и все в нем, без разрывов, пронизано божественной энергией тама (или, в буквальном переводе, душой), которая повсюду и во всем. Похоже на электромагнитное поле в физике, только ведет себя несколько иначе. Тама способна сгущаться, концентрируя свою силу.

Если такая концентрация случается внутри какого-то предмета или живого существа, то такой предмет или такое существо становится богом. Подобные божества — ками — могут являться нам и в привычном облике бога-личности, как, например, богиня солнца Аматэрасу, но могут стать и просто природным объектом, скажем утесом или источником.

Причем речь идет не о европейских духах места, обитающих где-то поблизости (о них мы еще поговорим позже), а именно о том, что красивая скала, в которой сгустилась тама, сама становится божеством, точнее, телом божества. Но как же неискушенные японские крестьяне различали, где просто утес, а где утес, которому следует воздавать почести, как богу?

Здесь-то и приходило на помощь свойственное нации чувство красоты. Распознать в объекте ками можно только силой коллективной стихийной интуиции. Раз место красиво и притягивает к себе жителей деревни, значит, в нем точно сгустилась тама.

Из этого следует, что его надо огородить (желательно соломенной веревкой) и сделать каннаби — зоной особенной сакральной чистоты и ритуализированного поведения. Вблизи такой территории в честь ками будут проводиться общинные праздники со специальными танцами, с борьбой сумо и перетягиванием веревки. Духов призывают на помощь не только молитвами. Точнее, молитв как таковых и нет, вместо них существуют магические ритуалы. Так, топанье, «трясение земли» (его можно видеть в танцах и на турнирах великанов-сумоистов) — древний способ всколыхнуть тама и разбудить ками.

Синтоистские святилища, появляющиеся на священных территориях, всегда как будто вырастают из самой природы. Такая архитектура никак не может быть «кристаллом», привнесенным извне, но лишь органическим дополнением к самой натуре. Соответственно, и красота постройки должна быть особенной. Из материалов приветствуются дерево, солома, кора японского кипариса.

Модная ныне оцилиндровка бревен показалась бы кощунством. Тип зданий заимствован из Кореи, но там на столбах строили защищенные от влаги и хвостатых разбойников амбары-зернохранилища, здесь же поднимающиеся от земли опоры — символ органического происхождения, не «поставленности», но «вырастания» постройки.

Исэ-дзингу — главное синтоистское святилище. Предполагается, что здесь хранятся императорские регалии — зеркало, меч и яшмовые подвески (или, по крайней мере, одна из них — бронзовое зеркало). Богиня Аматэрасу лично передала их своим потомкам — родоначальникам первой императорской династии. По официальной хронологии, комплекс существует с IV века до н.э.

Во имя соблюдения ритуальной чистоты деревянные сооружения каждые 20 лет разбираются и воспроизводятся на резервной площадке. И так уже 1300 лет. Круглые сваи, на которых здание приподнято над землей, и открытая галерея с круговым обходом свидетельствуют о заимствовании из влажных районов Кореи, где подобные сооружения использовались в качестве зернохранилищ. Территория вокруг построек абсолютно запретна для посещения верующими.

То, что синтоистское святилище мыслится как нечто живое, подтверждает и другой обычай. В жизни такого здания есть свой ритм, как у нас есть ритм шагов или дыхания. Каждые 20 лет постройка разбирается и воссоздается на резервном участке. Еще через 20 лет возвращается на прежнее место. Без этого приема деревянные сооружения вряд ли дошли бы до нас через столетия.

В Европе, кстати, существует похожая практика. Фахверковые дома, те самые, что пленяют нас в иллюстрациях к сказкам Андерсена (деревянные брусья составляют каркас, заполненный легкими материалами), тоже разбирались и воссоздавались заново, только гораздо реже — раз в несколько столетий. Но синтоистские храмы перестраиваются не только ради физической сохранности.

Важным условием успешного взаимодействия с ками является ритуальная чистота. Тело ками (а это может быть не только природный объект, но и, например, круглое зеркало — символ Солнца и синтай (вместилище духа) богини Аматэрасу) необходимо тщательно оберегать от осквернения, поэтому, в отличие от храмов авраамических религий, в Святая святых синтоистских святилищ не может входить никто и никогда, в том числе и священнослужитель. Время все-таки имеет власть и даже в Японии портит творения рук человеческих. Святыню загрязняют взгляды прихожан и особенно смерть, поэтому и приходилось каждые 20 лет менять место расположения здания: за такой период, скорее всего, умирал хотя бы один верховный правитель, оскверняя своей кончиной совершенную чистоту территории храма.

Ислам

[…]Практически вся мусульманская архитектура, за исключением тех случаев, когда она развивалась под прямым влиянием византийских прототипов, избегает даже намека на «плотскость», любых указаний на то, что за зримой поверхностью стены спрятан косный материал — камень, кирпич или бетон. Исламские постройки, разумеется, трехмерны, но и внешние объемы, и границы внутренних пространств как будто образованы плоскими поверхностями, не имеющими толщины, выглядят просто причудливым орнаментом или священными письменами, безукоризненно нанесенными на тончайшие грани бестелесных кристаллов. Более всего это похоже на идеальные построения в геометрии, где точка не имеет диаметра, а плоскость — объема.

В то же время исламское зодчество чувствует себя свободным от тектонической логики, законам которой в той или иной мере подчиняются как христианские архитекторы, так и индуисты и . Несомые части здесь «невесомы», ни на что не давят, в силу чего и несущим незачем демонстрировать свою мощь: где нет массы, там нет и веса.

В конце XV века под натиском христианских войск арабы вынужденно покинули территорию Европы. Так закончилась Реконкиста — длительный процесс «отвоевывания» у мусульман Пиренейского полуострова. Однако на землях Испании, особенно в Андалусии, остались замечательные памятники исламской культуры.

Альгамбра, резиденция правителей Гранадского эмирата — это крепостное сооружение с огромным дворцово-парковым комплексом внутри. Название происходит от арабского Каср аль-Хамра (Красный замок). Основные сооружения были воз- ведены между 1230 и 1492 гг.

Разумеется, все это не случайно. Несомненно, искусство ислама выглядело бы иначе, если бы Бог выбрал пророка, владеющего другим языком. Исторически арабы были кочевниками.

Не только скотоводство, но и занятие торговлей в те времена подразумевало долгие путешествия: купил товар на одном краю пустыни, навьючил на верблюдов и спустя недели трудного пути прибыльно продал оптом или в розницу на другом берегу песчаного моря. Непостоянство и подвижность кочевого образа жизни наложили особый отпечаток на мировосприятие и, как следствие, на язык арабов.

Если оседлые народы мыслят прежде всего объектами, то у этноса, о котором идет речь, на первом месте оказались действия, поэтому большинство слов арабского языка происходит не от существительных, а от глагольных корней, при этом звуковой образ слова доминирует над визуальным. Сложился своего рода «лексический конструктор» из согласных, чаще всего трех, применение которых в разных сочетаниях может образовывать как родственные, так и противоположные по смыслу слова. Например, корень РХМ (мы можем легко расслышать его в знаменитой молитвенной формуле «би-сми-Ллбяхи-ррахмбани-р-рахбим» — «Во имя Бога, Милостивого, Милосердного») означает «быть милосердным», «сжалиться над ». В то же время корень ХРМ имеет противоположное значение: «запрещать», «делать недоступным». Между прочим, «исконно русское» слово «терем» происходит от того же «харам» («запрет») и подразумевает гарем, запретную женскую половину дома.

Само собой разумеется, что эти особенности языка отразились и на письменности. У большинства народов не только иероглифы, но и буквы фонетического алфавита происходят от схематизированных изображений объектов или действий. У арабов же буквы с самого начала означали только звуки, изображение материального мира за ними не стоит. Это заметно, если просто посмотреть на образцы арабской каллиграфии. […]

Страница из Корана со стихами 27–28 Суры 48 — «Аль Фатх» («Победа»). Пергамент, чернила, пигмент. Северная Африка или Ближний Восток. VIII–IX века. Галереи Фриера и Саклера.

Музеи Смитсоновского института. Коллекция искусства Азии. Вашингтон, США

Образец раннего, куфического письма времен династии Аббасидов. Буквы, вытянутые справа налево, как будто стремятся передать мелодичность арабской речи.

Помимо книг Корана единственным рукотворным объектом, обязательным для поклонения со стороны мусульман, является храм Каабы. Все остальные сооружения, как и другие произведения искусства, лишь помогают молитве, организовывая специальное пространство и создавая соответствующий настрой. Однако святынями в обычном понимании они не являются. У мусульман нет ни идолов, ни икон, ни чудотворных мощей (иногда, правда, почитаются гробницы святых, но это скорее проявление уважения к памяти праведников, чем ожидание небесного заступничества).

Отсутствие идеи «особенной» святости того или иного здания, по крайней мере в той степени, как это принято у христиан, освобождает и от специальных стилевых различий между жилыми зданиями и местами молитвы — схожий декор допустимо использовать и в мечети, и, скажем, в гареме. В некоторых странах, например в Египте, это сделало возможным формирование особого типа градостроительного комплекса — кулийе, единых ансамблей, одновременно включающих и мечеть, и школу, и больницу, и общежитие дервишей.

Однако как передать мысль о единстве Вселенной, то есть свидетельстве того, что мир создан одним Творцом, если этот мир запрещено изображать? В данном случае на помощь исламским, прежде всего арабским, творцам пришло культурное наследие предков, кочевников и скотоводов. Два ремесленных умения, знакомых прежде всего кочевым народам, легли (осознанно или подсознательно) в основу одной из главных отличительных черт исламского искусства — стремления к украшению поверхностей причудливыми орнаментами.

Во-первых, это ковроткачество. Украшение ковра, особенно простого ковра кочевников, используемого как пол, стены и потолок легковозводимых шатров и палаток, по природе своей плоскостно и симметрично. Изделие, поверхность которого «проваливается» в перспективу реалистического изображения, — извращение, лишь в малой степени простительное в поздних европейских гобеленах. Используемый по назначению ковер — это граница между внутренним защищенным пространством жилища и стихией внешнего мира, между уютом (пусть временного, но пристанища) и голой степной землей. Ковру поэтому пристало быть плоским не только физически, но и орнаментально.

Во-вторых, это искусство плетения кож: ремешки и плетки, пояса и лошадиная упряжь… Тысячелетиями упражнялись скотоводы в мастерстве вязания узелков, косичек и плоских декоративных накладок из кожаных ленточек.

Именно эти умения помогли в создании восхитительно сложных орнаментов, сплошь, почти без просветов, покрывающих стены исламских построек. Вообще-то мы, европейцы, обычно неправильно смотрим на подобный декор, когда, любуясь им, стараемся охватить взглядом и вместить в сознание всю композицию сразу, получить целостное впечатление. На самом деле нужно не торопясь и со вкусом следить за бесконечным путешествием каждой ленты или каждого украшенного листьями ростка. Так, не отрывая глаз от череды переплетений, охватывающих всю декорированную поверхность и «сшивающих» в единое целое все произведение, даже грандиозную постройку, мы, по существу, видим идеальную иллюстрацию к теории Платона о Едином, о мироздании, пронизанном неразрывными нитями замысла Творца.

Нужно сказать, что при всем бесконечном разнообразии мир исламского орнамента можно разделить на две основные группы. В первую войдут мотивы чисто геометрические, в создании которых, какими бы сложными они ни казались, принимают участие самые простые инструменты, знакомые каждому школьнику, — циркуль и линейка. Во вторую — те, что называются растительными, то есть бесконечные переплетения лианоподобных ветвей с листьями и цветами любых форм, размеров и биологических видов. Этот второй тип, часто встречающийся и в европейском искусстве, называется арабеской, что прямо указывает на его исторические корни.[…]

Мечеть Вазир Хана строилась во время правления императора династии Великих Моголов Шах-Джахана, по приказу которого был создан и знаменитый Тадж-Махал. Ниша перекрыта характерной для исламской архитектуры килевидной аркой. Шрифт надписи демонстрирует отход от арабских канонов под персидским и тюркским влиянием.

Хорошо известно, что исламская архитектура создала великое множество сводчатых форм, которые, несомненно, существовали уже в омейядской архитектуре и две из которых наиболее типичны. Это подковообразная арка, полнее всего выраженная в искусстве Магриба, и арка «килевидная» — типичный пример персидского искусства. Обе они сочетают в себе два качества: статического покоя и восходящей легкости. Персидская арка и благородна, и легка; она вырастает почти без усилия, подобно тихому, укрытому от ветра пламени лампады. И, напротив, арка магрибская поражает широтой размаха: нередко он сдерживается прямоугольным каркасом для того, чтобы создать синтез стабильности и изобильной полноты.

Титус Буркхардт. Искусство ислама. Язык и значение.

Таганрог: Ирби, 2009. С. 41.

Разумеется, традиции мусульманского искусства исходят не только из арабского наследия. Каждый из принявших ислам народов вплел свои нити в общую основу этого пестрого «ковра». Например, персы наложили на ригоризм соплеменников Мухаммада восточную негу и утонченные представления о высшем блаженстве.

На Востоке говорят, что арабский — это язык Бога, а фарси (персидский) — язык рая. Именно в персидских миниатюрах и в священных текстах, исполненных иранскими каллиграфами, растительные орнаменты окончательно уходят от сухого геометризма и, кажется, своим изощренным совершенством готовы соперничать с небесными прототипами. Стоит отметить и специфический вклад персов в историю архитектуры. Поскольку в Средние века иранские зодчие пользовались только кирпичом и, следовательно, стоечно-балочные конструкции ими не применялись, мастерство в сооружении арок, сводов, куполов и их замысловатых сочетаний получило в это время колоссальный стимул к развитию.

Народы с тюркской и монгольской кровью и их сочетаниями также поучаствовали в приумножении форм искусства ислама. Например, если обратиться к каллиграфии, присутствующей в том числе и на стенах архитектурных сооружений, то можно заметить не только образцы, выстроенные вдоль виртуальной горизонтальной линии. Часто священные тексты вписаны в медальоны замысловатых форм, напоминающие округлые языки пламени. Это влияние другой орнаментальной культуры, пришедшей из Центральной Азии, из Индии и с Тибетских гор.

Тюркские племена, окончательно завоевав Византию и превратив Константинополь в Стамбул, приступили, как только обжились на новом месте, к строительству мечетей на ранее христианских территориях. Однако вместо того, чтобы следовать традиционным арабским образцам, в основном «стелющимся» по земле и не стремящимся в небо, создали новый тип «места земных поклонов», подражающий уже хорошо знакомому нам храму Святой Софии, но приспособленный под нужды мусульманского культа.

Архитектор Мимар Синан (вероятно, слева изображен именно он) руководит постройкой гробницы Сулеймана I Великого. Иллюстрация Сейида Локмана к «Хроникам Султана Сулеймана» («Зафернама»). 1579 г. Wikipedia

Напомним, что со времен, когда пророк Мухаммад, находясь в «эмиграции» в Медине, использовал двор, куда выходили жилища его семьи, для коллективной молитвы, всякая мечеть должна включать несколько обязательных элементов. Это, прежде всего, крытое, затененное пространство (первоначально, в мечети Пророка, простой навес), одна из стен которого (стена Киблы) обращена в сторону Мекки.

В центре такой стены располагается сакральная ниша — михраб (когда-то в этом месте могла быть просто дверь). Символически она обозначает и «пещеру мира», и нишу для лампады, несущую свет, но не простой, а Божественного откровения. В соборных мечетях рядом с михрабом располагается минбар — нечто среднее между троном (иногда под балдахином) и лестницей из нескольких ступеней.

Когда-то сам Пророк ввел обычай проповедовать, сидя на ступенях небольшой лестницы, как если бы сегодня кто-то из нас во время беседы присел на стремянку. С этим событием, кстати, связана трогательная история, касающаяся одной архитектурной детали. До того как начать использовать лесенку, Пророк, по обычаю пастухов-скотоводов, выступал, опираясь на посох, сделанный из пальмового дерева. Позже, оказавшийся не нужным хозяину, посох затосковал и, в утешение, был замурован в одну из колонн мединской мечети, где, как считают, находится и поныне, почитаемый благочестивыми паломниками. Так родилось известное выражение «тоскующая по Пророку пальма».

Мы помним, как, войдя в только что построенный величественный храм, император Юстиниан воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!» Теперь, после падения христианского Константинополя, настало время уже турецким архитекторам соперничать со строителями Святой Софии.

Одновременно они предприняли попытки добавить в ансамбль обязательные для мечети элементы. Основное здание очевидно брало на себя роль зуллы — затененного пространства, поэтому оставалось пристроить к нему галереи внутреннего двора с колодцами для ритуальных омовений и окружить минаретами. В древности, когда минаретов еще не было, их функции выполняли обычные возвышения: близлежащие скалы или крыши высоких домов, откуда муэдзин мог сзывать прихожан на молитву. Позже появились башни разных форм и пропорций. Турецкие минареты — стройные и заостренные, как хорошо заточенные карандаши — добавили новый смысл византийским куполам стамбульских мечетей. Страстность обращенной в небо молитвы гармонично сочетается с достойной покорностью Божьей воле, выражаемой совершенными объемами огромных куполов.[…]

Источник: theoryandpractice.ru