Если кто не знает что такое Великая Китайская стена (далее ВКС), то вот ссылочка на статью в Википедии: ВКС

В последнее время очень много споров на тему кто и зачем построил ВКС. Появилось много историков-альтернативщиков-ниспровергате лей устоев, которые утверждают, что ВКС построили не китайцы, а Великие древние русы, жившие на север от древнего Китая и пытавшихся таким образом защитить себя от диких китайских варваров. Основным их аргументом в споре является якобы тот факт, что бойницы на стене смотрят в сторону Китая.

Я самым внимательным образом просмотрел десятки фотографий ВКС, что может сделать любой желающий, и убедился в том, что есть участки ВКС, где бойницы находятся с одной стороны, есть участки, где бойницы находятся с двух сторон, и, даже, есть участки, где бойниц нет вообще.

А теперь давайте подумаем, можно ли, при рассмотрении данной темы, опираться на то, куда смотрят бойницы на стене?

Очевидно, что ВКС, даже самая молодая её часть, построена достаточно давно. Очевидно, что разрушение стены временем начинается с зубцов. На многих фотографиях неотреставрированных участков ВКС стена наверху совершенно лысая. И, наконец, очевидно, что многие участки ВКС в новейшем времени подвергались реставрации, а значит реставраторы могли, даже непреднамеренно, ошибиться и «отреставрировать» бойницы с той стороны, на которую им указало современное представление о назначении ВКС.

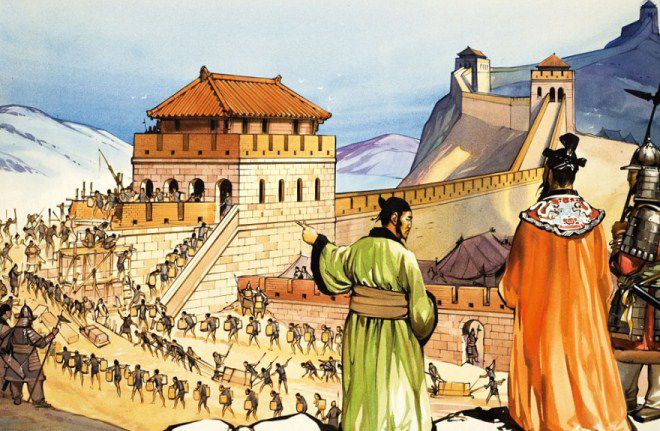

Великая Китайская стена..Кто и как ее строил

Я уже не говорю о том факте, что ВКС реставрировалась в древности и в этой связи направление бойниц могло быть изменено по желанию древних реставраторов.

Следовательно, то в какую сторону смотрят бойницы сейчас, не должно приниматься во внимание в настоящем историческом исследовании.

Когда мы читаем о ВКС в разных источниках информации, то создается впечатление о ней как о некоей длинной-длинной, но единой стене, проходящей по северу КНР. Я был удивлен, когда увидел карту Китая с нанесенными на ней, схематически конечно же, участками ВКС.

Оказывается, стен построенных по всему Китаю, не одна и не две. Их много и построены они весьма хаотично, хотя определённая система, все-таки, угадывается. Большая часть ВКС расположена на севере Китая и ориентирована примерно с запада на восток. Следовательно можно предположить, что ВКС служила чем-то вроде границы отделяющей народы обитающие в Китае от народов, живших севернее.

В классическом представлении ВКС была построена Китаем для защиты от набегов кочевников с севера. На первый взгляд все логично. Если нападают нужно защищаться. Весь вопрос в стоимости и адекватности мер защиты.

Допустим, действительно кочевники совершали набеги на северные провинции Китая. Всем известно, что обитают кочевники в степных равнинных районах. Если бы они захотели пограбить Китай, то для вторжения на его территорию избрали бы привычный для себя маршрут, т.е. равнинный. Следовательно, китайцам, для противодействия набегам, следовало строить стену на равнине. Такие участки стены, самой ранней постройки (2-3 в.н.э), действительно есть, но они давным-давно пришли в упадок и не реставрировались многие сотни лет.

Великая китайская стена! — документальный фильм — nationaal geographic

Что характерно, равнинная часть стены была построена из необожженной глины, армированной тростником. В то же время, другая часть стены, которая проходит внутри горных массивов, возведенная из камня и обожженного кирпича, просуществовала до наших дней.

Пока вроде бы все логично. Ну подумаешь на равнине строили ВКС из сырой глины и камыша, а в горах из камня. В горах камень вот он, под рукой, а на равнине под рукой только грязь и солома. Что было под рукой, из того и строили. Но возникает «маленькая» нестыковочка.

Дело в том, что если ВКС строилась против набегов кочевников, то возводить её в горах, и не просто в горах, а располагать на гребнях вершин, совершенно бессмысленно, потому, что лошадь, основное транспортное средство кочевников, не предназначена для форсирования горных хребтов. Кочевники просто не смогли бы проникнуть в Китай в том месте, где проходила ВКС, даже если бы её там не было.

Возникает вопрос: если ВКС строилась как противодействие набегам кочевников, то почему ту часть стены, которая как-то могла им противодействовать делали тяп-ляп, потом забросили, как видно, за ненадобностью, но гораздо более серьезно подошли к строительству той части стены, которая, с точки зрения защиты от набегов кочевников, совершенно бесполезна?

Очевидно, что назначение ВКС: от набегов кочевников — это глупая басня, которую придумали европейские горе-историки, для подкрепления своей страшной сказочки про ужасное монголо-татарское иго.

Что знает современный, более или менее образованный человек, о древних цивилизациях? То, что цивилизации возникли и зародились в тех регионах, где круглый год тепло. Там же, где зимой полгода стоят трескучие морозы в древности обитали одни дикари в звериных шкурах.

И еще, на север от цивилизованного южного мира обитали кочевники: на западе — скифы, на востоке — монголы. Еще севернее, по словам древних историков, людей не было, поскольку жизнь там невозможна из-за лютых холодов.

И что же нам на эту общеизвестную глупость отвечает естествознание? А то, что степи, регион обитания кочевников, не возникают сами по себе. Они продукт деятельности оседлых цивилизаций, которые освобождают сушу от лесонасаждений для использования её под пахотные угодья.

Напоминаю, что возникновение и рост пустынь — результат деятельности человека. Степи — это переходная зона между лесом и пустыней. Вырубка лесов под пашню, в глобальных масштабах, приводит к уменьшению количества осадков выпадающих в континентальных регионах. Следствием чего становится, сначала образование степей, а затем пустынь.

Таким образом, если на север от ЮДЦ (южных древних цивилизаций) обитали кочевники, то еще севернее кочевников в обязательном порядке должны были обитать представители СДЦ (северных древних цивилизаций). В противном случае, степи исчезли бы совершенно естественным образом, посредством зарастания лесом. Вместе со степью исчезли бы и кочевники, поскольку негде было бы кочевать.

Реальная же картина была прямо противоположной, а именно, степи перемещались на север, а между Китаем и степями сформировались громадные пустыни. Этот факт совершенно однозначным образом доказывает существование ещё дальше на север от кочевников, с их степями, территории обитания оседлых народов, занимавшихся земледелием. Причем не отдельных редких поселений, а весьма заселенных, поскольку только в этом случае они могли бы заметным образом влиять на экологию региона простирающегося от Атлантического до Тихого океана.

СДЦ, кроме земледелия, занимались еще одним очень важным для развития цивилизаций делом, а именно выплавкой из руды металлов и последующей их обработкой. Почему именно СДЦ а не ЮДЦ занимались выплавкой металлов я довольно подробно объяснил в 6-й части темы «Как же устроена жизнь на Земле?»

Между СДЦ и ЮДЦ происходил обмен теми товарами, на производстве которых они специализировались. СДЦ снабжали металлом все ЮДЦ, в том числе и Китай. Ну а что производил на экспорт Китай? Китай производил шёлк.

Торговля между Китаем и СДЦ проходила через территорию обитания кочевников, которые, совершенно естественно, имели с этого определенную выгоду, выражающуюся в виде приобретения ими изделий из металла и шёлковой одежды. Со своей стороны кочевники добавляли в товарооборот продукцию своего производства, лошадей. Этот факт зафиксирован в истории человечества как «Великий шелковый путь».

В этой связи, фантазии европейских горе-историков о набегах кочевников на Китай становятся еще более бредовыми. В том смысле, что если бы где-то кто-то и начал совершать бандитские нападения на Китай с севера, то кочевники первые были бы заинтересованы в том, что бы поймать этих бандитов и подвесить за причинное место.

Несмотря на очевидную экономическую выгоду от НЕнападения на Китай, европейские горе-историки отмечают два момента связанных с якобы «набегами кочевников». Первый — это 3-5-й в.н.э., а второй — 13-й в.н.э..

Первый «набег» европейские горе-историки связывают с продолжительным периодом дезинтеграции, т.е. разделения Китая на несколько воюющих между собой не на жизнь а на смерть княжеств. Горе-историки обвиняют кочевников в этой дезинтеграции.

Второй «набег» кочевников на Китай случился аж в 13-ом веке, аккурат в тот момент, когда, словно по мановению волшебной палочки, как прыщ на ровном месте, ни с того ни с сего, возникла Великая Монгольская империя размером с половину Евро-Азиатского континента. Что интересно, и в этот раз «набег» совпадает по времени с очередным периодом разделения единого Китая на воюющие между собой княжества. Правда на этот раз развалилось китайское государство уже без помощи кочевников, но «завоевание» Китая монголами привело к его объединению и последующему длительному периоду мира и процветания.

Нехилое такое «завоевание»!

В этой связи, а так же в связи с изложенными выше экономическими причинами мирного сосуществования кочевников с Китаем, у меня возникает сильное подозрение в том, что и первый «набег» в 3-5 в.н.э. являлся не причиной распада Китая на удельные княжества, а причиной его объединения.

Судите сами. Кочевники, контролируя торговлю Китая с СДЦ, кровно заинтересованы в мирном существовании последнего, т.к. от этого зависит производство шёлка. Распад Китая на княжества и война между ними приводит к тому, что производство шелка приходит в упадок, т.к. подозреваю, что именно из-за контроля местных мандаринов над производителями шёлка война и ведется.

Из-за войны снижается производство шёлка, что ведет к снижению товарооборота Китая с СДЦ. Кочевники в бешенстве, т.к. от снижения товарооборота они терпят колоссальные убытки. Кочевники снаряжают войско в «набег» на Китай. «Набег» заканчивается объединением Китая под руководством поставленного кочевниками императора. Война заканчивается.

Объемы производства шёлка восстанавливаются. Торговый оборот восстанавливается. Кочевники, в экстазе от счастья, удаляются в свои степи подсчитывать барыши от торговли Китая с СДЦ.

Таким образом и с экономической точки зрения строительство ВКС для защиты от «набегов северных варваров» также является бредом сивой кобылы.

Взглянем на проблему с военной точки зрения. Могла ли ВКС противостоять набегам кочевников, если бы таковые случились?

Гарнизон ВКС насчитывал тысячи воинов, но весь он был рассредоточен на громадном протяжении стены. Перемещаться же вдоль ВКС можно было только пешком. Болтовня о том, что по стене можно было ездить на повозках не стоит ломанного гроша, т.к. ни повозка ни лошадь не смогли бы пролезть через двери башен. Т.е. при возникновении опасности в каком-то месте ВКС, подмога могла прибыть только пешим порядком. Причем, в горной части ВКС перемещение гарнизона вдоль стены было сопряжено еще и с колоссальными физическими затратами по преодолению многочисленных подъемов и спусков.

Кочевники же перемещались на лошадях и совершенно спокойно могли, изобразив нападение в каком-то месте и оттянув туда гарнизоны с ближайших участков стены, совершить нападение на оставшийся без защиты участок. Таким образом, система обороны ВКС не могла противостоять многочисленным и высокомобильным соединениям кочевников, что и подтвердила история обоих «набегов» кочевников на Китай. Главной проблемой для кочевников стало не проникновение за ВКС, о которой история «набегов» даже не упоминает, а захват городов, защищенных стенами, точно так же как и во всех прочих средневековых войнах всех прочих народов Евро-Азиатского континента.

За каким же чёртом китайские императоры строили ВКС вдоль северных границ своих владений? Поскольку нашествие кочевников Китаю не грозило, то какая, более или менее разумная причина расходования гигантских материальных средств и человеческого ресурса, была у императоров?

Если исключить версию того, что Китаем на протяжении тысячелетий управляли сумасшедшие, то совершенно очевидно, что императоры при помощи ВКС пытались решить какую-то, довольно серьезную проблему.

ВКС не могла воспрепятствовать проникновению в Китай. Тогда возможно она была нужна для того, что бы не выпускать кого-то из Китая? А кого она могла не пускать из Китая? Очевидно тех его граждан, которые вознамерились его покинуть?

Гипотеза, на первый взгляд, довольно странная. Из-за того, что какой-то крестьянин убежал на север к кочевникам, возводить тысячекилометровую стену? Но в том то и проблема, что сбегали на север не единицы крестьян, и даже не тысячи, а миллионы. В истории Китая случались периоды, когда его население уменьшалось в 10 (. ) раз.

Принимая в расчет, что уже в древности население империи исчислялось десятками миллионов, убыль могла исчисляться в тех же величинах. А вот это уже проблемка, которая могла озаботить императора до такой степени, что он решился на такой отчаянный шаг как строительство ВКС.

Не будем сейчас заострять внимание на причине, по которой китайцы разбегались из Поднебесной как тараканы.

Возможно причиной была тяжелая и голодная жизнь китайского крестьянина. Или причиной был все тот же Великий Шёлковый путь, по которому не только товары переправлялись, но и передавалась информация о том, как легко, вольно и сытно живется простому человеку в Великой Северной стране.

Факт остается фактом: китайские крестьяне настолько массово переселялись за пределы северных границ Поднебесной, что плотность населения северных провинций практически постоянно была в несколько раз меньше плотности населения южных.

Итак, попробуем понять логику строителей ВКС, исходя из предположения, что назначение её было — как-то остановить бегство подданных из страны.

Вначале (2-3 в.н.э.), напоминаю, была построена та часть стены, останки которой сейчас находятся примерно на границе КНР и Монголии. Это равнинная часть стены. На север и на юг от неё простирается громадных размеров пустыня Гоби.

Возникает законный вопрос: зачем строить ВКС в пустыне для того, что бы задержать беглецов из Китая? Разве китайские крестьяне самоубийцы, что бы идти через пустыню?

Всё так, но возникает одна «маленькая» неувязочка. Дело в том, что эту часть ВКС строили из подручного самого дешевого материала, а именно, из сырой глины и тростника. Сырую глину в пустыне найти проблематично. Тростник тоже в пустыне не растет. Он растет по берегам озер и рек, т.е. там, где влаги более чем достаточно.

Следовательно, в то время, когда строилась равнинная часть ВКС, две тысячи лет назад, пустыни Гоби ещё не было. А не было пустыни Гоби по причине того, что зона сибирских лесов проходила на сотни километров южнее, чем сейчас. Соответственно, степи так же располагались южнее. Настолько что, южная граница степей сливалась с северной границей Китая.

Совершенно разумным было, в таком случае, бегство китайцев здесь. Пересек границу и проси политического убежища у кочевников.

И тогда, абсолютно логичным и совершенно разумным, было строительство здесь ВКС.

Когда же СДЦ, в процессе освоения сибирских просторов, отодвинула зону лесов к северу, тогда в самом сердце степи, в самой её сухой части, начала образовываться пустыня, превратившаяся к нынешнему времени в безжизненное пространство площадью 1,3 млн.кв.км. Вместе со степью ушли на сотни км к северу кочевники и теперь уже только безумный рискнул бы бросить вызов пустыне. Китайские крестьяне перестали пытаться покинуть Поднебесную в этом месте. Равнинная часть ВКС стала совершенно ненужной и была заброшена и забыта в бескрайних песках пустыни Гоби. При таком раскладе я не вижу ни чего нелогичного в поступках китайских императоров.

Тем не менее, китайские крестьяне продолжили бежать на север. Только теперь они побежали не через равнинные границы Китая, а через горы. Горную часть ВКС начали строить аж через тысячу лет после равнинной. Видимо примерно тогда, когда её начали строить, т.е. примерно в 12-ом в.н.э., пустыня Гоби выросла настолько, что побег через неё стал невозможен, и китайские крестьяне вынуждены были бежать через горы.

Слов нет по горам передвигаться конечно труднее, чем по равнине. Но ведь и тем, кто попробует помешать беглецам покинуть своего хозяина, тоже будет нелегко. А если учесть, что крестьяне передвигаются пешком, а те, кто их догоняет, на лошадях, то пожалуй улизнуть через горы будет несравненно проще, чем по ровной местности. В горах конный теряет свои преимущества перед пешим.

Опять же, горы покрыты лесом, а где лес, там и вода и какая-никакая живность, т.е. человек с руками и головой не пропадет. И получается, что построить ВКС, причем именно так, как её построили, т.е. вдоль гребней вершин, это единственный способ хоть как-то удержать беглых китайских крестьян в границах империи.

И снова все логично и разумно.

Гарнизон ВКС, который, как я писал выше, совершенно бессильный против вторжения сколь-нибудь многочисленной армии кочевников, вполне достаточен для охраны ВКС от проникновения через неё безоружных китайских крестьян. Я полагаю, что одной из задач солдат гарнизона был отлов беглых крестьян, бродящих вдоль ВКС, и определение их её же строителями. Очень может быть, что ВКС строили, в большинстве своем, именно беглые крестьяне. Можно так же предположить, что работали беглые китайцы на строительстве ВКС не пожизненно, а в течение ограниченного времени, т.е. стройка ВКС была неким оброком-пропуском для желающих покинуть страну. Как говорится, хочешь за границу — отработай положенное количество трудодней на строительстве этой самой границы.

Таким образом, совершенно очевидно, что ВКС строили не для обороны от набегов кочевников с севера, а для воспрепятствования переселению китайских крестьян на земли СДЦ.

Ответив на вопрос: кто и зачем построил ВКС, мы получили еще одно доказательство существования СДЦ. Ведь если предположить, что на севере не было ни кого, кроме диких кочевников, а еще севернее — ни чего, кроме дремучих безлюдных лесов, то зачем китайцы бежали из вечного лета в страну вечнозеленых помидоров, преодолевая препятствие в виде ВКС, когда с таким же успехом могли пойти на запад, туда, где им не мешала ни какая стена, в такие же малозаселенные и суровые пространства Тибета? Видимо, выбор северного направления имел очень серьезные мотивы и бежали китайские крестьяне не для того, что бы умереть от голода в заснеженных сибирских лесах.

В свете всего вышесказанного, думаю не стоит рассматривать гипотезу альтернативно настроенных историков, полагающих, что ВКС построили Великие древние руссы, жившие на север от древнего Китая и пытавшиеся таким образом защитить себя от диких китайских варваров?

К вышеприведенным аргументам против следует отнести так же тот факт, что строительство стены требовало колоссальных людских ресурсов, причем дешевых людских ресурсов, которыми СДЦ не располагали, но которыми в достаточной мере располагали ЮДЦ, в том числе и Китай.

Источник: dv-leonov.livejournal.com

Секреты Великой Китайской стены раскрыты: кто на самом деле ее строил и для чего?

Некоторые архитектурные сооружения внушают ужас и благоговение перед древними цивилизациями одновременно. Например, Великая Китайская стена, строительство которой было начато в III веке до н.э. и окончательно завершено в 1644 году. О назначении крупнейшего памятника древности в Азии ученые спорят до сих пор. Несколько лет назад неожиданно получила историческое подтверждение самая безумная из теорий. Оказывается, китайцы присвоили себе право называться строителями Великой Китайской стены, отняв его у древних славян.

Почему официальная версия о постройке стены нежизнеспособна?

Общепринятое представление, которое пока что можно найти в любом учебнике истории, утверждает, что первые участки стены были возведены в 475-221 годах до н.э. Чтобы возвести надежное укрепление из каменных блоков, потребовалось не менее миллиона человек.

После того как к власти пришла династия Цинь, камень частично был заменен на глинобитные конструкции: каждый новый правитель достраивал, видоизменял и соединял новые участки стены. Основной этап строительства, по мнению классической истории, занял минимум 10-20 лет. Десятки тысяч человек погибли от голода, плохих санитарных условий и эпидемий вирусных заболеваний. В 1366-1644 годах династия Мин провела ремонт обрушившихся участков стены, заменив их более недорогими кирпичами.

Самими историками доказан лишь последний факт, потому что писари китайских императоров Мин вели учет материалов, затраченных при строительстве. Вся остальная часть легенды о создании Великой Китайской стены выглядит не более, чем красивым мифом, созданным для устрашения врагов могущественной страны. В этом районе во времена строительства не могло жить такое большое число людей, которое соответствовало бы нуждам масштабной постройки.

Архитектура стены похожа на крепостные сооружения Европы и славянские осадные стены – но о технологии их создания китайские строители и знать не могли. И если раньше это предположение выглядело очередной версией, то сегодня ему можно найти не одно весомое доказательство.

Реальная история Великой Китайской стены, которую скрывали на протяжении многих веков

Впервые предположение о том, что стену возвели совсем не китайцы, а кто-то другой, было высказано сразу в нескольких научных журналах в 2011 году. В одной из них был приведен комментарий президента Академии фундаментальных наук А.А.Тюняева, поделившегося своими соображениями насчет истинного происхождения творцов памятника архитектуры:

«Как известно, к северу от территории современного Китая существовала другая, гораздо более древняя цивилизация. Это неоднократно подтверждено археологическими открытиями, сделанными в частности, на территории Восточной Сибири. Впечатляющие свидетельства этой цивилизации, сопоставимой с Аркаимом на Урале, не только до сих пор не изучены и не осмыслены мировой исторической наукой, но даже и не получили должной оценки в самой России. Что же касается так называемой китайской стены, то говорить о ней как о достижении древней китайской цивилизации не совсем правомерно. Здесь для подтверждения нашей научной правоты достаточно привести только один факт.»

О каком факте говорит компетентный ученый, словам которого точно можно доверять? Он считает доказательством того, что китайцы не могут называться создателями стены, бойницы, расположенные по всему периметру ограждения. Они направлены не на север, а на юг, то есть в сторону Китая! Это значит, что некий народ построил заграждение и разместил в нем оружие против китайцев, а не для защиты этого народа.

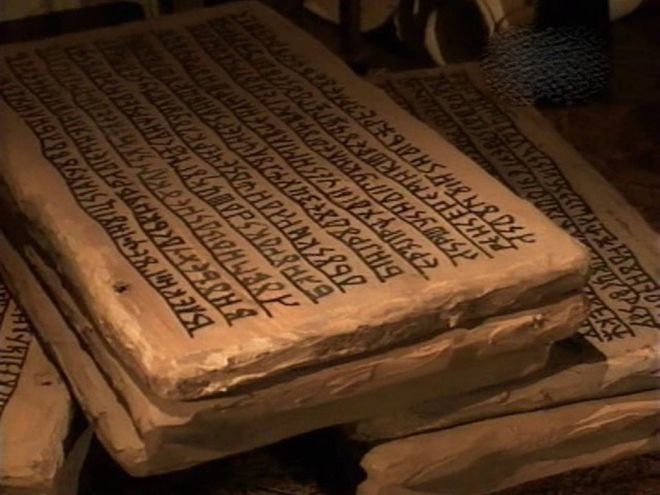

Здесь было бы логично разъяснить, кто оборонялся от Китая с помощью Великой стены. При раскопках среди камней в ее основании были найдены сосуды со свитками и глиняными табличками, украшенными письменами и рисунками. Специалисты по расшифровке китайских иероглифов провели не один месяц над этим знаками, но не смогли понять, что означает хотя бы один из них.

Письмена оказались славянскими – их можно обнаружить также на некоторых картах Китая, на которых указано, что за стеной находились русы. Русами называли восточных славян, курганы-захоронения которых были найдены не только в средней и южной полосе России и Украины, но и неподалеку от Великой Китайской стены. Смогут ли китайцы однажды признаться в величайшей мистификации за всю историю своей страны?

Источник: womanadvice.ru

Кто и зачем построил Великую Китайскую стену

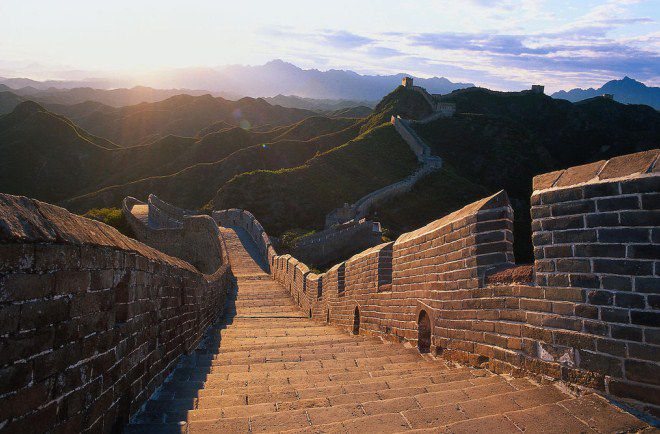

Возраст больше 2 300 лет и длина более 21 000 километров – это Великая Китайская стена. Самое крупный памятник архитектуры на планете ежегодно посещают миллионы туристов. Но для чего же и как всё-таки построили стену?

Изначально стена не была цельной, строители возводили отдельные участки для защиты территории страны от воинственных кочевников. Если посмотреть на сегодняшнюю карту Китая, то можно увидеть, что стена идёт через 9 провинций и муниципалитетов. На строительстве работали крестьяне, военные и мятежники, причём часто людей принуждали к работе.

Более миллиона человек погибло при сооружении разных участков, а их останки остались замурованными в стене, так что Великая Китайская стена может считаться и гигантским кладбищем. Материалы использовались самые разные: от камней и кирпичей до комьев земли, всё оставляли к месту строительства вручную или на повозках.

Кстати, в северо-западной части стены уже исчез 40-километровый участок. Это произошло из-за активного осваивания плодородных земель, приведшего к иссушению земель. В результате регион стал местом зарождения песчаных бурь. К настоящему моменту там остался лишь 10-километровый участок стены, но и ему угрожает разрушение.

Источник: weekend.rambler.ru

Кто и зачем построил стену?

Раз уж у нас тут стали появляться, с заметной регулярностью, статьи на тему “а верную ли историю нам преподносят?”, то считаю нужным порассуждать на тему — кто построил великую китайскую стену.

Китайцы очень гордятся Великой Китайской стеной и с удовольствием расскажут и покажут вам эту достопримечательность. Только вот незадача, покажут то только ту часть, небольшое ответвление, которая совсем недавно восстановлена, а вот все остальные части стены разрушены практически до фундамента или находятся в процессе разрушения, но китайцы об этом умолчат.

Разрушенная временем стена в уезде Лункоу Остатки разрушенной стены. Участок Стены к западу от городского округа Иньчуань 180 км к северу от Пекина. В отличие от большинства других участков вокруг столицы, отреставрированных для туризма, эта часть Стены примерно 1368 года постройки, была оставлена в первозданном виде.

Многие ученые скептически относятся к мифу о стене, что она в таком виде уже 2000 лет и правильно делают, стена давно уже рассыпалась, а для туристов это всего лишь реконструкция.

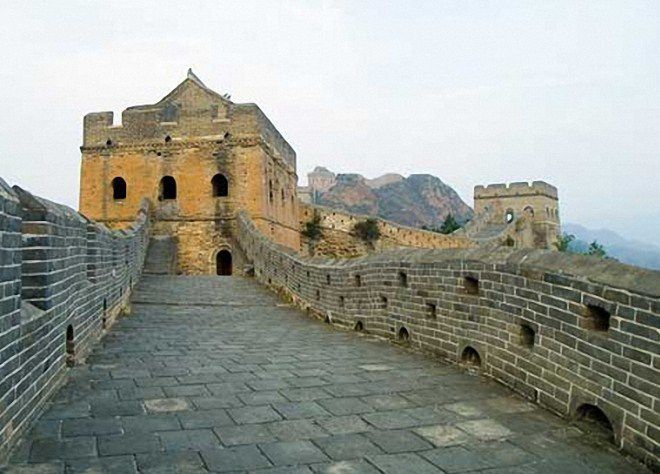

Туристическая часть

Согласно официальной исторической версии Великую стену начали возводить в III веке до н.э с целью оградить страну от набегов кочевых народов.

Но дело в том, что под названием Великой китайской стены подразумевают как минимум три проекта, построенные в разные исторические эпохи. Стена не однородна, все эти три проекта составляющие ее, разбросаны на разные расстояния друг от друга и имеют множество ответвлений, в сумме общая протяженность разных частей стены составляет не менее 13 тыс.км.

И никого не смущает, что между этими тремя проектами есть огромные бреши, через которые кочевники, от набегов которых по мнению официальной истории и строилась стена, могли с легкость заходить и выходить из Китая совершенно не обращая внимание на какие то там стены.

Так что китайская отговорка про кочевников и варваров не находит должного подтверждения.

На момент постройки этих стен Китай не располагал нужным количеством военных сил, нереально было не только оборонятся, но и просто контролировать все стену на всем ее протяжении.

А вот еще одно подтверждение того, что стена скорее всего было построена для любых, возможно даже фантастических, назначении, но никак не для обороны: если приглядеться, то можно увидеть, что стена ветвится, образуя какие то совершенно бессмысленные петли и разветвления. Мало того, она построена не по прямой, а по какой то извилистой траектории. И особенности рельефа здесь ни при чем, потому что даже на равнинных участках стена “петляет”. Как можно объяснить такое строительство?

отреставрированная часть стены Отреставрированный фрагмент стены

Вот и получается, что вокруг постройки китайской стены ходит множество гипотез и догадок. Сейчас расскажу о некоторых из них.

А может быть строили не китайцы?

В 2006 году президент Академии фундаментальных наук Андрей Александрович Тюняев в своей статье «Великую китайскую стену строили… не китайцы!» выдвинул предположение, что она является творением не китайцев, а их северных соседей. Вернемся к рассказу о Тартарии, перейдя по ссылке вы можете увидеть, что до середины 18го века, нынешняя северная часть Китая входила в состав Тартарии, а если точнее то принадлежала славянам живущим на этой территории. Обратите внимание, что граница Тартарии заканчивается как раз в том месте где находится китайская стена. В доказательство этого я вам предоставляю ниже карту, на которой мало того, что есть граница между Китаем и Тартарией, так еще и сама стена показана (карту можно увеличить).

Получается, что китайцы присвоили себе достижение другой цивилизации и изменили в истории задачу стены: изначально стена была защитой севера от китайцев, а не наоборот как они сейчас говорят. Доказательством этого могут служить бойницы, которые направлены на Китай, а не на север. Не мог же Китай построить стену и направить бойница на свою же территорию — не логично.

Древние бойницы направленные на Китай можно посмотреть на древних китайских рисунках, на старых фотографиях и на самой стене, но только на не модернизированных, не предназначенных для туристов частях. По мнению Тюняева последние участки Великой китайской стены были построены аналогично русским укреплениям, основная задача которых – это защита от воздействия орудий. Строить подобные фортификационные сооружения начали не ранее 15-го века, когда на полях битв широко распространились пушки.

В доказательство своей гипотезы Тюняев приводит следующие факты.

Архитектурный стиль Великой китайской стены очень четко показал почерк своего создателя. Такие же особенности элементов стен и башен можно найти только только в архитектуре древнерусских оборонительных сооружений центральных областей России.

Например сравните две башни – из Китайской стены и из Новгородского кремля. Форма башен одинакова: прямоугольник, слегка зауженный кверху. Со стены внутрь и той и другой башни ведёт вход, перекрытый круглой аркой, выложенной из того же кирпича, что и стена с башней.

Новгородский кремль Круглая арка в Китайской стене

Каждая из башен имеет два верхних «рабочих» этажа. В первом этаже и той и другой башни сделаны круглоарочные окна. Количество окон первого этажа и у той и у другой башни – 3 на одной стороне и 4 на другой. Высота окон примерно одинаковая – около 130–160 сантиметров.

На верхнем (втором) этаже расположены бойницы. Они выполнены в виде прямоугольных узких пазов шириной примерно 35–45 см. Количество таких бойниц в китайской башне – 3 в глубину и 4 в ширину, а в новгородской – 4 в глубину и 5 в ширину.

На верхнем этаже «китайской» башни по самому её краю идут квадратные отверстия. Такие же отверстия есть и в новгородской башне, и из них торчат концы стропил, на которых держится деревянная крыша.

Такая же ситуация в сравнении китайской башни и башни Тульского кремля. У китайской и тульской башен одинаковое число бойниц в ширину – их по 4. И одинаковое количество арочных проёмов – по 4. На верхнем этаже между большими бойницами находятся малые – у китайской и у тульской башен. Форма башен по-прежнему одинакова. В тульской башне, как и в китайской, использован белый камень. Одинаково выполнены своды: у тульской – ворот, у «китайской» – входов.

Тульский Кремль

Для сравнения можно также использовать русские башни Никольских ворот (Смоленск) и северной крепостной стены Никитского монастыря (Переславль-Залесский, XVI век), а также башню в Суздале (середина XVII века). Вывод: конструктивные особенности башен Китайской стены обнаруживают практически точные аналогии среди башен русских кремлей.

Никольские ворота, Смоленск

Да еще тот факт, что совсем недавно китайскими археологами были найдены на севере, практически возле самой стены, древние славянские захоронения, может подтверждать то, что постройка стены скорее всего рук жителей севера, а не китайцев.

Вторая гипотеза. Зачем строилась стена.

А. Галанин известный ботаник, предположил, что стена строилась не только с целью обороны. Этот исследователь считает, что Великая Китайская Стена строилась для защиты от песчаных бурь пустынь Ала-Шань и Ордос.

Он обратил внимание, что на карте, составленной в начале ХХ века русским путешественников П. Козловом, видно, как Стена проходит по границе подвижных песков, а в некоторых местах имеет значительные ответвления. А ведь именно близ пустынь исследователями и археологами было обнаружено несколько параллельных стен. Галанин объясняет это явление очень просто: когда одну стену заносило песком, возводилась другая. Исследователь не отрицает военного предназначения Стены в ее восточной части, но западная часть Стены выполняла, по его мнению, функцию защиты земледельческих районов от природной стихии.

Этой гипотезой можно объяснить и наличие стены на территории Монголии и совсем недавно найденной британскими исследователями.

Есть и другие гипотезы постройки стены, некоторые даже очень фантастические и в них пока тяжело поверить. Но кто знает где именно скрыта правда. Я пока ограничилась только этими двумя гипотезами и буду рада если вы выскажите свою точку зрения.

Разрушенные части Великой китайской стены.

«Голова старого дракона» — это место, где Стена встречается с морем. Находится в провинции Хэбэй. Замеры старой стены

Источник: fofoi.ru

Великую китайскую стену строили не китайцы?

Почти три года назад, 07.11.2006 г. в журнале «Organizmica» была опубликована статья В.И. Семейко «Великую китайскую стену строили… не китайцы!», в которой президент Академии фундаментальных наук Андрей Александрович Тюняев высказал свои соображения о некитайском происхождении «Китайской» стены:

– Как известно, к северу от территории современного Китая существовала другая, гораздо более древняя цивилизация. Это неоднократно подтверждено археологическими открытиями, сделанными в частности, на территории Восточной Сибири.

Впечатляющие свидетельства этой цивилизации, сопоставимой с Аркаимом на Урале, не только до сих пор не изучены и не осмыслены мировой исторической наукой, но даже и не получили должной оценки в самой России. Что же касается так называемой «китайской» стены, то говорить о ней как о достижении древней китайской цивилизации не совсем правомерно. Здесь для подтверждения нашей научной правоты достаточно привести только один факт. БОЙНИЦЫ на значительной части стены НАПРАВЛЕНЫ НЕ НА СЕВЕР, А НА ЮГ! И это отчётливо видно не только на наиболее древних, не реконструированных участках стены, но даже и на недавних фотографиях и в произведениях китайского рисунка.

Также было сделано предположение о том, что на самом деле «Китайская» стена была построена для обороны от китайцев, которые впоследствии просто присвоили себе достижения других древних цивилизаций.

После выхода указанной статьи её данные были использованы многими СМИ. В частности, Иван Кольцов опубликовал 22 ноября 2006 года в центральном органе Министерства обороны РФ газете «Красная звезда» статью «История Отечества. Русь начиналась в Сибири», в которой рассказал об открытии, которое сделали исследователи из Академии фундаментальных наук. После этого интерес к действительности по отношению к «Китайской» стене значительно вырос.

«Китайская» стена выполнена аналогично европейским и русским средневековым стенам, основное направление действия которых – защита от огнестрельных орудий. Строить подобные сооружения начали не ранее 15-го века, когда на полях сражений появились пушки и другие осадные орудия. Ранее 15-го века, естественно, у так называемых «северных кочевников» орудий не было.

Из опыта строительства сооружений такого плана следует: «Китайская» стена была построена, как военно-оборонительное сооружение, обозначающее границу между двумя странами – Китаем и Россией, после того, как была достигнута договорённость об этой границе. И это может подтвердить карта того времени, когда граница между Россией и Китаем проходила по «Китайской» стене.

Сегодня «Китайская» стена находится внутри Китая и свидетельствует о неправомерности нахождения китайских граждан на территориях, расположенных севернее стены.

Название «Китайской» стены

На карте Азии 18-го века, изготовленной Королевской Академией в Амстердаме, обозначены два географических образования: с севера – Тартария (Tartarie), с юга – Китай (Chine), северная граница которого идёт примерно вдоль 40-й параллели, то есть точно по «Китайской» стене. На этой карте стена обозначена жирной линией и подписана «Muraille de la Chine», сейчас часто это словосочетание переводят с французского, как «Китайская стена». Однако буквально мы имеем следующее: muraille «стена» в именной конструкции с предлогом de (сущ. + предлог de + сущ.) la Chine выражает предмет и принадлежность его, то есть «стена Китая».

Но в других вариантах той же конструкции обнаруживаем иные значения словосочетания «Muraille de la Chine». Например, если оно обозначает предмет и его название, то получим «стена Китая» (аналогично, например, place de la Concorde – площадь Согласия), то есть стена, построенная не Китаем, а названная в его честь – причиной образования стало наличие рядом со стеной Китая. Уточнение этой позиции обнаруживаем в другом варианте той же конструкции, то есть, если «Muraille de la Chine» обозначает действие и предмет, на который оно направлено, то – «стена (от) Китая». То же получаем при ещё одном варианте перевода той же конструкции – предмет и место его нахождения (аналогично, appartement de la rue de Grenelle – квартира на улице Гренель), то есть «стена (в соседстве) с Китаем». Причинно-следственная конструкция позволяет нам перевести словосочетание «Muraille de la Chine» буквально, как «стена от Китая» (аналогично, например, rouge de fièvre – красный от жара, pâle de colère – бледный от гнева).

Сравните, в квартире или в доме мы называем ту стену, которая нас отделяет от соседей, соседской стеной, а ту стену, которая отделяет нас от наружы – наружной стеной. То же самое мы имеем и при названии границ: финская граница, «на китайской границе», «на литовской границе». И все эти границы строили не те государства, именами которых они названы, а то государство (Россия), которое обороняется от названных государств. В этом случае прилагательные указывают только на географическое расположение российских границ.

Таким образом, словосочетание «Muraille de la Chine» следует переводить, как «стена от Китая», «стена, отграничивающая от Китая».

Изображения «Китайской» стены на картах

Картографы 18-го века изображали на картах только те объекты, которые имели отношения к политическому разграничению стран. На упомянутой карте Азии 18-го века граница между Тартарией (Tartarie) и Китаем (Chine) проходит вдоль 40-й параллели, то есть точно по «Китайской» стене. На карте 1754 года «Carte de l’Asie» «Китайская» стена тоже проходит по границе между Великой Татарией и Китаем. В академической 10-томной Всемирной Истории представлена карта Цинской Империи второй половины 17-го – 18-го вв., на которой подробно изображена «Китайская» стена, проходящая точно по границе между Россией и Китаем.

Время строительства «Китайской» стены

По утверждению китайских учёных, Великую «Китайскую» стену начали строить в 246-м году до н.э. императором Ши-Хоангти. Высота стены – от 6 до 7 метров.

Л.Н. Гумилёв писал: «Стена протянулась на 4 тыс. км. Высота её достигала 10 метров, и через каждые 60 – 100 метров высились сторожевые башни». Цель её строительства – защита от северных кочевников. Однако стена была построена только к 1620-му году н.э., то есть через 1866 лет, явно просрочив соответствие заявленной при начале строительства цели.

Из европейского опыта известно, что древние стены, возрастом более нескольких сотен лет, не чинят, а перестраивают – ввиду того, что и материалы, и сама постройка за более длительное время набирают усталость и просто разваливаются. Так, многие военные укрепления на Руси были перестроены в 16-м веке. Но представители Китая продолжают утверждать, что «Китайская» стена была построена именно 2000 лет назад и сейчас предстаёт перед нами в том самом, первоначальном виде.

Л.Н. Гумилев также писал:

«Когда работы были закончены, оказалось, что всех вооруженных сил Китая не хватит, чтобы организовать эффективную оборону на стене. В самом деле, если на каждую башню поставить небольшой отряд, то неприятель уничтожит его раньше, чем соседи успеют собраться и подать помощь. Если же расставить пореже большие отряды, то образуются промежутки, через которые враг легко и незаметно проникнет вглубь страны. Крепость без защитников не крепость».

Но давайте воспользуемся китайскими датировками и посмотрим, кто и против кого строил разные участки стены.

Ранний железный век

Проследить этапы строительства «Китайской» стены, основанные на данных китайских учёных, чрезвычайно интересно. Из них видно, что китайских учёных, называющих стену «Китайской», не сильно заботит то, что сам китайский народ в её строительстве никакого участия не принимал: каждый раз, когда очередной участок стены строился, китайское государство находилось далеко от мест строительства.

Итак, первая и основная часть стены построена в период с 445 г. до н.э. по 222 г. до н.э. Она проходит вдоль 41° – 42° северной широты и одновременно вдоль некоторых участков р. Хуанхэ.

В это время, естественно, никаких монголо-татар не было. Более того, первое объединение народов в составе Китая состоялось только в 221 г. до н.э. под царством Цинь. А до этого был период Чжаньго (5 – 3 вв. до н.э.), в который на территории Китая существовало восемь государств. Только в середине 4 в. до н.э. Цинь начало борьбу против других царств и к 221 до н. э. покорило часть из них.

На рисунке показано, что западная и северная граница государства Цинь к 221 г. до н.э. стала совпадать с тем участком «Китайской» стены, который начал строиться ещё в 445 г. до н.э. и был построен именно в 222 г. до н.э.

Рис. Участки «Китайской» стены в первые пять лет государства Цинь (221 – 206 гг. до н.э.).

Таким образом, видим, что этот участок «Китайской» стены строили не китайцы государства Цинь, а северные соседи, но именно от распространяющихся на север китайцев. Всего за 5 лет – с 221 по 206 гг. до н.э. – была построена стена вдоль всей границы государства Цинь, что и остановило распространение его подданных на север и на запад. Кроме того в это же время на 100 – 200 км западнее и севернее от первой была построена и вторая линия обороны от Цинь – вторая «Китайская» стена этого периода.

Рис. Участки «Китайской» стены в эпоху Хань (206 до н.э. — 220 г. н.э.).

Следующий период строительства охватывает время с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. За этот период были построены участки стены, располагающиеся на 500 км западнее и на 100 км севернее от предыдущих.

Раннее средневековье

В 386 – 535 гг. 17 некитайских царств, существовавших в северном Китае, объединились в одно государство – Северный Вэй.

Их силами и именно в этот период была возведена следующая часть стены (386 – 576 гг.), одна часть которой была построена вдоль предыдущего участка (вероятно, разрушившегося от времени), а вторая часть – в 50 – 100 км южнее – по границе с Китаем.

Развитое средневековье

В период с 618 по 907 гг. Китаем правила династия Тан, которая не ознаменовала себя победами над северными соседями.

Рис. Участки «Китайской» стены, построенные к началу правления династии Тан.

В следующий период, с 960 по 1279 гг. в Китае утвердилась империя Сун. В это время Китай утратил господство над своими вассалами на западе, на северо-востоке (на территории Корейского полуострова) и на Юге – в северном Вьетнаме. Сунская империя потеряла значительную часть территорий собственно китайцев на севере и северо-западе, отошедшей к киданьскому государству Ляо (часть современных провинций Хэбэй и Шаньси), тангутскому царству Си-Ся (часть территорий современной провинции Шэньси, целиком территория современной провинции Ганьсу и Нинся-Хуэйского автономного района).

Рис. Участки «Китайской» стены, построенные за время правления династии Сун.

В 1125 г. граница между некитайским царством чжурчжэней и Китаем проходила по р. Хуайхэ – это в 500 – 700 км к югу от мест построенной стены. А в 1141 г. был подписан мирный договор, согласно которому китайская Сунская империя признавала себя вассалом некитайского государства Цзинь, обязавшись платить ему большую дань.

Однако пока собственно Китай ютился к югу от р. Хунахэ, в 2100 – 2500 км к северу от его границ был возведён очередной участок «Китайской» стены. Эта часть стены, построенная с 1066 по 1234 гг., проходит по российской территории севернее п. Борзя рядом с р. Аргун. В это же время в 1500 – 2000 км к северу от Китая построен ещё один участок стены, расположенный вдоль Большого Хингана.

Позднее средневековье

Следующий участок стены был построен в период с 1366 – 1644 гг. Он проходит по 40-й параллели от Аньдуна (40°), чуть севернее Пекина (40°), через Иньчуан (39°) до Дуньхуан и Аньси (40°) на западе. Этот участок стены – последний, самый южный и самый глубоко проникающий в территорию Китая.

Рис. Участки «Китайской» стены, построенные за время правления династии Мин.

В Китае в это время правила династия Мин (1368 – 1644 гг.). В начале 15 века эта династия проводила не защитную политику, а внешнюю экспансию. Так, например, в 1407 г. китайского войска захватили Вьетнам, то есть территории, располагающиеся за пределами восточного участка «Китайской» стены, построенного в 1368 – 1644 годы. В 1618 г. России удалось договориться с Китаем о границе (миссия И. Петлина).

Во время постройки этого участка стены к российским территориям относилось всё Приамурье. К середине 17-го века на обоих берегах Амура уже существовали русские крепости-остроги (Албазинский, Кумарский и др.), крестьянские слободы и пашни. В 1656 было образовано Даурское (позднее – Албазинское) воеводство, в которое входила долина Верхнего и Среднего Амура по обоим берегам.

С китайской стороны – с 1644 года в Китае стала править династия Цин. В 17-м веке граница империи Цин проходила чуть севернее Ляодунского полуострова, то есть точно по этому участку «Китайской» стены (1366 – 1644 гг.).

В 1650-е годы и позднее Цинская империя попыталась военной силой захватить русские владения в бассейне Амура. На стороне Китая выступали также и христиане. Китай требовал не только всё Приамурье, но все земли к востоку от Лены. В результате, по Нерчинскому договору (1689 г.) Россия была вынуждена уступить Цинской империи свои владения по правому берегу р. Аргунь и на части левого и правого берегов Амура.

Таким образом, в период строительства последнего участка «Китайской» стены (1368 – 1644 гг.) именно китайская сторона (Мин и Цин) вела захватнические войны по отношению к российским землям. Поэтому Россия была вынуждена вести оборонительные пограничные войны с Китаем (см. С.М. Соловьев, «История России с древнейших времен», том 12, глава 5).

Построенная русскими к 1644 году «Китайская» стена проходила точно по границе России с Цинским Китаем. В 1650-е годы Цинский Китай вторгся на русские земли на глубину до 1500 км, что было закреплено Айгуньским (1858 г.) и Пекинским (1860 г.) договорами.

Выводы

Из сказанного выше можем сформулировать следующие выводы:

- Название «Китайская» стена обозначает «стена, отграничивающая от Китая» (аналогично тому, как китайская граница, финская граница и т.п.).

- В то же время происхождение самого слова «Китай» происходит от русского «кита» – вязка жердей, которые применялись при постройке укреплений; так, название района Москвы «Китай-город» дано аналогичным способом ещё в 16-м веке (то есть до официального познания Китая), сама постройка состояла из каменной стены с 13 башнями и 6 воротами;

- Время возведения «Китайской» стены делится на несколько этапов, в которых:

- Первый участок некитайцы начали с троить в 445 г. до н.э., а, построив к 221 г. до н.э., остановили продвижение китайцев Цинь на север и запад;

- Второй участок возвели некитайцы из Северного Вэя в период с 386 по 576 гг.;

- Третий участок был построен некитайцами в период с 1066 по 1234 гг. двумя порогами: один в 2100 – 2500 км, а второй – в 1500 – 2000 км к северу от границ Китая, проходящих в это время по р. Хуанхэ;

- Четвёртый и последний участок был построен русскими в период с 1366 – 1644 гг. вдоль 40-й параллели – самый южный участок, – он представлял собой границу между Россией и Китаем династии Цин.

- В 1650-е годы и позднее Цинская империя захватила русские владения в бассейне Амура. «Китайская» стена оказалась внутри территории Китая.

- Всё сказанное подтверждает и тот факт, что бойницы «Китайской» стены смотрят на юг – то есть на китайцев.

- «Китайскую» стену строили русские поселенцы на Амуре и в Северном Китае для защиты от китайцев.

Древнерусский стиль в архитектуре Китайской стены

В 2008 году на Первом международном конгрессе «Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура» в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) был сделан доклад «Китай – младший брат Руси», в котором были представлены фрагменты неолитической керамики с территории восточной части Северного Китая. Оказалось, что изображённые на керамике знаки не имеют ничего общего с китайскими «иероглифами», но обнаруживают практически полное совпадение с древнерусской руницей – до 80% [Тюняев, 2008].

В другой статье – «В неолите Северный Китай населяли русские» – на основании новейших археологических данных показано, что в неолите и бронзе население западной части Северного Китая было не монголоидным, а европеоидным. Данные генетики внесли уточнение: это население было древнерусского происхождения и имело древнерусскую гаплогруппу R1a1 [Тюняев, 2010a]. Мифологические данные говорят, что перемещения древних русов в восточном направлении возглавляли Богумир и Славуня и их сын Скиф [Тюняев, 2010]. Эти события отражены в Велесовой книге, народ которой в 1-м тысячелетии до н.э. частично ушёл на запад [Тюняев, 2010b].

В работе «Китайская стена – великое заграждение от китайцев» мы пришли к выводу, что все участки Китайской стены были возведены не китайцами, поскольку китайцев во времена строительства попросту не было в местах строительства стены. Кроме того, последний участок стены, скорее всего, был построен русскими в период с 1366 – 1644 гг. вдоль 40-й параллели. Это самый южный участок. И он представлял собой официальную границу между Россией и Китаем под управлением династии Цин. Именно поэтому название «Китайская стена» буквально означает «стена, отграничивающая от Китая» и имеет тот же смысл, что и «китайская граница», «финская граница» и др.

Рис. 1. Участки «Китайской» стены, построенные за время правления династии Мин.

Последний участок Китайской стены был построен во времена династии Мин (1368 – 1644 гг.), проводившей захватническую политику. В частности, китайцы захватили земли Вьетнама, располагавшиеся к северо-западу за пределами Китайской стены. В 1618 г. России удалось договориться с Китаем о границе (миссия И. Петлина).

В это время российским было всё Приамурье, и на обоих берегах Амура уже существовали многочисленные русские крепости-остроги (Албазинский, Кумарский и др.), крестьянские слободы и пашни. В 1650-е годы Цинская империя совместно с христианами напала на русские владения в бассейне Амура. По Нерчинскому договору (1689 г.) Россия уступила свои владения по правому берегу р. Аргунь и на части левого и правого берегов Амура. На карте, представленной в академической 10-томной Всемирной Истории, граница между Россией и Цинской Империей 17-го – 18-го вв. проходит по «Китайской» стене, и в это время именно Россия вела оборонительные пограничные войны с Китаем [Соловьёв, ].

Особенности средневековых оборонительных башен

Отсюда и архитектурный стиль Китайской стены, который запечатлел своими яркими особенностями отпечатки рук её истинных строителей. Элементы стены и башен, аналогичные фрагментам Китайской стены, в средневековье мы находим только в архитектуре древнерусских оборонительных сооружений центральных областей России.

Источник: idoorway.mirtesen.ru