КГАСУ реализует программы высшего образования по следующим ступеням:

подготовка бакалавров по 13 направлениям: «Строительство», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн», «Градостроительство», «Менеджмент», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Технология транспортных процессов», «Информационные системы и технологии», «Техносферная безопасность», «Землеустройство и кадастры», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»;

подготовка специалистов по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений»;

подготовка магистров – по 6 направлениям: «Строительство», «Архитектура», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Дизайн архитектурной среды», «Менеджмент», «Градостроительство», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»;

подготовка аспирантов по 5 направлениям: Архитектура, Техника и технологии строительства, Информатика и вычислительная техника, Образование и педагогические науки, Искусствознание.

Строительство объектов образования

Образовательные программы и федеральные государственные стандарты высшего образования

Источник: www.kgasu.ru

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, высшее, среднее и профессионально-технич. образование, имеющее целью подготовку специалистов для проектирования, конструирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.

Строит, иск-во зародилось в глубокой древности. Подготовка строителей вначале осуществлялась под руководством мастеров непосредственно в процессе строительства различных сооружений, в Др. Греции и Др. Риме появились спец. школы (см. Архитектурное образование)

Истоки С. о. в России относятся к 10 в. Обучение мастеров-строителей осуществлялось непосредственно на стройке.

В 1724 по предписанию Петра I в Москве было создано неск. т. н. архитектурных команд, ученики к-рых изучали арифметику, черчение, рисование и получали практич. навыки по архитектуре, ремонту и перестройке зданий. По мере совершенствования мастерства их производили в сержанты (что давало право проектировать и строить), из сержантов — в гезели (производители работ).

M. Ф. Казаков основал в Москве архит. команду, к-рая в 1788-89 была реорганизована в Первое архит. уч-ще, а с 1814- в Моск. дворцовое архит. уч-ще.

В 1773 в Петербурге учреждено горное уч-ще (нынеЛенинградский горный институт), студенты к-рого изучали проектирование и стр-во каменных и деревянных плотин, шлюзов, фундаментов и т. д. В уч-ще в нач. 19 в. преподавал И. И. Свиязев — автор первого рус. руководства по архитектуре (с основами строит, иск-ва).

В горнозаводских школах Урала, особенно в Екатеринбургском уч-ще, кроме горного производства, изучались также механика, архитектура, фортификация и др. предметы строит, иск-ва.

Для подготовки инженеров по стр-ву дорог и искусств, сооружений в 1809 в Петербурге осн. Ин-т корпуса инженеров путей сообщения (ныне Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта). В ин-те изучались математика, геодезия, рисовальное искусство и архитектура, производство строит, работ, основы механики и гидравлики, составление проектов и смет и др., проводилась практика по стр-ву. Ин-т окончили ставшие впоследствии известными учёными и инженерами, построившими крупные сооружения и создавшими научно-пед. школы: M. С. Волков (строительное иск-во), С. В. Кербедз и H. Ф. Ястржембский (организаторы механич. лаборатории по испытанию материалов), Ф. С. Ясинский (теория упругости), П. П. Мельников (прикладная механика), П. И. Собко,

ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС! Строительство во всем мире может остановится

Д. И. Журавский и H. А. Белелюбский (строит, механика).

Первым специализированным высшим уч. заведением по подготовке кадров для стр-ва инж. сооружений было Уч-ще гражд. инженеров, осн. в 1832 в Петербурге, с 1882 — Ин-т гражд. инженеров (ныне Ленинградский инженерно-строительный институт). Изучение теоретич. курсов сочеталось с практич. и лабораторными работами, курсовым проектированием, практикой на строит, объектах.

В ин-те были созданы научно-пед. школы по проектированию и стр-ву жилых, гражд. и пром. зданий, сан.-технич. устройств и др. (В. В. Эвальд, С. Б. Лукашевич, В. А. Косяков, И. А. Евневич, А. К. Павловский и др.). В нач. 20 в. началась специализация в подготовке инженеров строит, профиля, и с 1905 ин-т стал выпускать инженеров-архитекторов, инженеров санитарной техники и дорожников.

В 1907 в Петерб. политехнич. ин-те открылось инженерно-строит. отделение (с гидротехнич. и сухопутно-дорожным подотделениями), где сформировались научно-пед. школы в области механики сыпучих тел, гидравлики и гидротехники (С. П. Белзецкий, В. Л. Кирпичёв, Б. Г. Галёркин, К. Г. Ризенкампф, Б. А. Бахметев, H. H. Павловский).

В 1902 в Москве акад. И. А. Фомин организовал первые женские строит, курсы, а в 1905 проф. H. В. Марковников открыл женские техническо-строит. курсы. В 1909 эти курсы объединились и в 1916 были преобразованы в женский политехнич. ин-т с архит. и инженерно-строит. отделениями (после Окт. революции 1917- Моск. политехнич. ин-т, затем Моск. ин-т гражд. инженеров). Выпускникам ин-та присваивались звания инженера-архитектора или инженера-строителя.

Существенную роль в становлении С. о. сыграли осн. в Москве в 1905 ср. строит, уч-ще и в 1907 ср. строит, уч-ще Товарищества инженеров и педагогов, членами к-рого были В.Н.Образцов, Е.Р.Бриллинг, И. В. Рыльский, A. E. Ильин и др. (в 1921 на базе этих уч-щ создан Моск. практич. строит, ин-т, объединённый затем с Моск. ин-том гражд. инженеров).

В 1907 в Моск. высшем технич. уч-ще (МВТУ) введено преподавание курса архитектуры (проектирование, конструирование и строительство зданий и инж. сооружений), в 1918 открылся инженерно-строит. ф-т с архитектурным отделением (в 1924 в состав ф-та влился Моск. ин-т гражд. инженеров), к-рый стал центром подготовки инженеров-строителей. Значит, вклад в развитие С. о. внёс осн. в 1896 Моск. ин-т инженеров ж.-д. транспорта (МИИТ).

В 30-е гг. созданы самостоят, инженерно-строительные институты и в ряде политехнич. ин-тов — строит, ф-ты; началась подготовка инженеров-строителей на вечерних и заочных ф-тах. Учебные планы строит, специальностей (пром. и гражд. стр-во, гидротехнич. стр-во речных сооружений, гидроэлектростанций, портов и водных путей, теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и канализация, стр-во ж.-д. путей и путевое X-BO, автомоб. дороги, мосты и тоннели, произ-во строит, изделий и конструкций и др.) включают общенаучные дисциплины (обществ, науки — история КПСС, марксистско-ленинская философия, политич. экономия, науч. коммунизм; основы сов. права, иностр. язык, высшая математика, физика, химия, теоретич. механика и др.), общеинженерные (инж. геодезия, сопротивление материалов, строит, механика, электротехника, теплотехника, гидравлика и др.) и специальные (архитектура, строит, конструкции, водоснабжение, канализация, теплогазоснабжение, вентиляция, технология строит, произ-ва, организация, планирование и экономика стр-ва, автоматика и автоматизир. системы управления, вычислит, техника и т. д.).

За время обучения студенты выполняют 15-20 курсовых проектов и работ в зависимости от специализации, проходят уч. и производств, практику (до 25 недель). Обучение заканчивается защитой дипломного проекта (дипломной работы). Сроки обучения — 5-6 лет. Выпускники вузов проходят по месту работы стажировку сроком до одного года.

Подготовка техников-строителей ведётся (1975) в дневной, вечерней и заочной формах обучения по 22 (более узким, чем в вузах) специальностям в 221 строительном и 252 др. отраслевых (нестроительных) техникумах (см. Среднее специальное образование).

Резкое увеличение масштабов и темпов строит, произ-ва обусловило дальнейшее совершенствование С. о. и увеличение выпуска специалистов. В 1950 строит, специальностям в вузах обучалось 37,1 тыс. чел. и выпуск составил 4,9 тыс. чел., в 1955 соответственно — 232,8 тыс. и 14,6 тыс., в 1974- 340,1 тыс. и 21,3 тыс. чел. В техникумах в 1950 обучалось 79,6 тыс. чел. и выпуск составил 36,2 тыс. чел., в 1965 соответственно- 247,7 тыс. и 38,7 тыс., в 1974 — 424,4 тыс. и 87,9 тыс. чел. В 1975 в вузы принято 71,9 тыс. чел., в техникумы — 76,2 тыс. чел.

Широко известны в СССР и за рубежом рус. научно-пед. школы по строит, механике и строит, конструкциям (H. С. Стрелецкий, А. Ф. Лолейт, А. А. Гвоздев, В. 3. Власов, H. M. Беляев, А. Ф. Смирнов, И. П. Прокофьев, И. M. Рабинович, E. О. Патон, Л .И. Онищик, Г. Г. Карлсен, К. В. Сахновский и др.), по гидротехнич. стр-ву и гидравлике (Б. E. Веденеев, В. E. Ляхницкий, M. M. Гришин, P. P. Чугаев и др.), по механике грунтов (H. M. Герсеванов, В. А. Флорин, H. Я. Денисов, H. А. Цытович, H. H. Маслов и др.).

Проф.-технич. С. о. осуществляется по более чем 150 профессиям и специальностям (арматурщик-электросварщик, каменщик-монтажник конструкций, машинист кранов, маляр, столяр, штукатур-облицовщик-плиточник и др.). Квалифицированных рабочих для стр-ва и пром-сти строит, материалов в 1974 готовили св. 1,5 тыс. профессионально-технических учебных заведений (ок.

650 тыс. уч-ся); в 1975 строит, уч-ща выпустили св. 370 тыс. чел., приём — 405 тыс. чел. Научные и научно-пед. кадры по инженерно-строит. специальностям готовятся в аспирантуре, во втузах и н.-и. ин-тах.

Системы С. о. в др. социалистич. странах во многом сходны с сов. системой, однако профили подготовки специалистов несколько шире, чем в СССР. Напр., в ПНР инженеров-строителей готовят по специальностям — наземное стр-во, гидротехника, санитарное оборудование и др., в ГДР — инженерное стр-во, технология строит, индустрии, гидротехнич. стр-во и водное X-BO и др. Подготовку инженеров-строителей осуществляют спец. ф-ты политехнич. вузов и ун-тов (напр., в ЧССР — инженерно-строит. ? ты политехнич. ин-тов в Праге, Брно и др.; в СФРЮ — ф-ты ун-тов в Белграде, Загребе, Любляне, Сараево и др.), в нек-рых странах есть специальные строит, вузы (напр., в ГДР — в Лейпциге и Веймаре).

В капиталистических странах подготовка инженеров-строителей ведётся в специализированных вузах и на ф-тах ун-тов. Крупнейшим центром С. о. во Франции является Нац. школа мостов и дорог в Париже (осн. в 1747, готовит также инженеров по гражд. стр-ву, строит, конструкциям и гор. благоустройству). Период обучения в вузах Франции, как правило, делится на 3 цикла.

После 2-го цикла присуждается академич. степень инженера (срок обучения 4 года), а после 3-го — доктора 3-го цикла или доктора-инженера в зависимости от перечня экзаменов и дипломной работы. Общий срок обучения примерно 6 лет.

В Японии инженеры-строители подготавливаются в течение 4 лет, как правило, на инж. ф-тах ун-тов и колледжей в порядке специализации; в Великобритании — в течение 3 лет в ун-тах, высших технич. колледжах (напр., строит, школа Лондонского совета в Ламбете — Брикстоне, Ливерпульский строит, колледж) и ряде политехнич. колледжей. В США в 1974 инженеры-строители готовились в более чем 200 ун-тах и колледжах (срок обучения 4 г.).

После защиты дипломной работы выпускник вузов Великобритании, США, Японии и нек-рых др. получает степень бакалавра (архитектуры, инженерных наук, технологии), далее может сдать дополнительные экзамены и защитить вторую дипломную работу (диссертацию) на получение степени магистра наук (1-1,5г.), доктора философии, доктора технич. наук или доктора наук (2-3 г.). Однако эти степени не дают права на самостоят, проектирование сооружений и производство строит, работ; оно приобретается после 2 — 5 лет работы на производстве на инженерно-технич. должностях в сдачи комплексных экзаменов (по фундаментальным и спец. дисциплинам).

В Массачусетсском технологич. ин-те (США) получившие степень бакалавра в течение 2 лет дополнит, обучения могут получить академич. степень инженера. В ФРГ инженеры-строители готовятся в гос. строит, школах или инж. школах по стр-ву, а также в Высших технич. уч-щах (Брауншвейг, Дармштадт, Карлсруэ, Мюнхен и Штутгарт).

В инж. школах преподавание ведётся с практич. уклоном в тесной связи с процессом производства. Курс обучения (3 г.) заканчивается сдачей гос. экзаменов на звание инженера. Для поступления в эти школы требуйся стаж практич. работы по специальности. Срок обучения, включая сдачу экзаменов на диплом инженера, — 4-5 лет. Практически студенты завершают весь уч. план за 5-6 лет.

Это образование позволяет выпускнику работать самостоятельно как на стройке, так и в проектных и н.-и. организациях. Выполнившему и защитившему диссертацию присуждается академич. степень доктора-инженера (эквивалентная квалификации инженера, присваиваемой в сов.вузах).

Источник: bse.slovaronline.com

Строительное образование

Определение «Строительное образование» в Большой Советской Энциклопедии

Строительное образование, высшее, среднее и профессионально-техническое образование, имеющее целью подготовку специалистов для проектирования, конструирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.

Строительное искусство зародилось в глубокой древности. Подготовка строителей вначале осуществлялась под руководством мастеров непосредственно в процессе строительства различных сооружений, в Древней Греции и Древнем Риме появились специальные школы (см. Архитектурное образование).

Истоки Строительное образование в России относятся к 10 в. Обучение мастеров-строителей осуществлялось непосредственно на стройке.

В 1724 по предписанию Петра I в Москве было создано несколько т. н. архитектурных команд, ученики которых изучали арифметику, черчение, рисование и получали практические навыки по архитектуре, ремонту и перестройке зданий. По мере совершенствования мастерства их производили в сержанты (что давало право проектировать и строить), из сержантов — в гезели (производители работ).

М. Ф. Казаков основал в Москве архитектурную команду, которая в 1788-89 была реорганизована в Первое архитектурное училище, а с 1814- в Московское дворцовое архитектурное училище.

В 1773 в Петербурге учреждено горное училище (ныне Ленинградский горный институт), студенты которого изучали проектирование и строительство каменных и деревянных плотин, шлюзов, фундаментов и т.д. В училище в начале 19 в. преподавал И. И. Свиязев — автор первого русского руководства по архитектуре (с основами строительного искусства).

В горнозаводских школах Урала, особенно в Екатеринбургском училище, кроме горного производства, изучались также механика, архитектура, фортификация и др. предметы строительного искусства.

Для подготовки инженеров по строительству дороги искусственных сооружений в 1809 в Петербурге основан институт корпуса инженеров путей сообщения (ныне Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта). В институте изучались математика, геодезия, рисовальное искусство и архитектура, производство строительных работ, основы механики и гидравлики, составление проектов и смет и др., проводилась практика по строительству. Институт окончили ставшие впоследствии известными учёными и инженерами, построившими крупные сооружения и создавшими научно-педагогические школы: М. С. Волков (строительное искусство), С. В. Кербедз и Н. Ф. Ястржембский (организаторы механической лаборатории по испытанию материалов), Ф. С. Ясинский (теория упругости), П. П. Мельников (прикладная механика), П. И. Собко, Д. И. Журавский и Н. А. Белелюбский (строительная механика).

Первым специализированным высшим учебным заведением по подготовке кадров для строительства инженерных сооружений было училище гражданских инженеров, основанное в 1832 в Петербурге, с 1882 — институт гражданских инженеров (ныне Ленинградский инженерно-строительный институт). Изучение теоретических курсов сочеталось с практическими и лабораторными работами, курсовым проектированием, практикой на строительных объектах. В институте были созданы научно-педагогической школы по проектированию и строительству жилых, гражданских и промышленных зданий, санитарно-технических устройств и др. (В. В. Эвальд, С. Б. Лукашевич, В. А. Косяков, И. А. Евневич, А. К. Павловский и др.). В начале 20 в. началась специализация в подготовке инженеров строительного профиля, и с 1905 институт стал выпускать инженеров-архитекторов, инженеров санитарной техники и дорожников.

В 1907 в Петербургском политехническом институте открылось инженерно-строительное отделение (с гидротехническим и сухопутно-дорожным подотделениями), где сформировались научно-педагогические школы в области механики сыпучих тел, гидравлики и гидротехники (С. П. Белзецкий, В. Л. Кирпичёв, Б. Г. Галёркин, К. Г. Ризенкампф, Б. А. Бахметсв, Н. Н. Павловский).

В 1902 в Москве академик И. А. Фомин организовал первые женские строительные курсы, а в 1905 профессор Н. В. Марковников открыл женские техническо-строительные курсы. В 1909 эти курсы объединились и в 1916 были преобразованы в женский политехнический институт с архитектурными и инженерно-строительными отделениями (после Октябрьской революции 1917 — Московский политехнический институт, затем Московский институт гражданский инженеров). Выпускникам института присваивались звания инженера-архитектора или инженера-строителя.

Существенную роль в становлении Строительное образование сыграли основанные в Москве в 1905 среднее строительное училище и в 1907 среднее строительное училище Товарищества инженеров и педагогов, членами которого были В. Н. Образцов, Е. Р. Бриллинг, И. В. Рыльский, А. Е. Ильин и др. (в 1921 на базе этих училищ создан Московский практический строительный институт, объединённый затем с Московским институтом гражданских инженеров).

В 1907 в Московском высшем техническом училище (МВТУ) введено преподавание курса архитектуры (проектирование, конструирование и строительство зданий и инженерных сооружений), в 1918 открылся инженерно-строительный факультет с архитектурным отделением (в 1924 в состав факультета влился Московский институт гражданских инженеров), который стал центром подготовки инженеров-строителей. Значительный вклад в развитие Строительное образование внёс основанный в 1896 Московский институт инженеров ж.-д. транспорта (МИИТ).

В 30-е гг. созданы самостоятельные инженерно-строительные институты и в ряде политехнических институтов — строительные факультеты; началась подготовка инженеров-строителей на вечерних и заочных факультетах. Учебные планы строительных специальностей (промышленное и гражданское строительство, гидротехническое строительство речных сооружений, гидроэлектростанций, портов и водных путей, теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и канализация, строительство ж.-д. путей и путевое хозяйство, автомобильные дороги, мосты и тоннели, производство строительных изделий и конструкций и др.) включают общенаучные дисциплины (общественные науки — история КПСС, марксистско-ленинская философия, политическая экономия, научный коммунизм; основы советского права, иностранный язык, высшая математика, физика, химия, теоретическая механика и др.), общеинженерные (инженерная геодезия, сопротивление материалов, строительная механика, электротехника, теплотехника, гидравлика и др.) и специальные (архитектура, строительные конструкции, водоснабжение, канализация, теплогазоснабжение, вентиляция, технология строительного производства, организация, планирование и экономика строительства, автоматика и автоматизированные системы управления, вычислительная техника и т.д.).

За время обучения студенты выполняют 15-20 курсовых проектов и работ в зависимости от специализации, проходят учебную и производственную практику (до 25 недель). Обучение заканчивается защитой дипломного проекта (дипломной работы). Сроки обучения — 5-6 лет. Выпускники вузов проходят по месту работы стажировку сроком до одного года.

Подготовка техников-строителей ведётся (1975) в дневной, вечерней и заочной формах обучения по 22 (более узким, чем в вузах) специальностям в 221 строительном и 252 др. отраслевых (нестроительных) техникумах (см. Среднее специальное образование).

Резкое увеличение масштабов и темпов строительного производства обусловило дальнейшее совершенствование Строительное образование и увеличение выпуска специалистов. В 1950 строительным специальностям в вузах обучалось 37,1 тыс. чел. и выпуск составил 4,9 тыс. чел., в 1955 соответственно — 232,8 тыс. и 14,6 тыс., в 1974 — 340,1 тыс. и 21,3 тыс. чел. В техникумах в 1950 обучалось 79,6 тыс. чел. и выпуск составил 36,2 тыс. чел., в 1965 соответственно — 247,7 тыс. и 38,7 тыс., в 1974 — 424,4 тыс. и 87,9 тыс. чел. В 1975 в вузы принято 71,9 тыс. чел., в техникумы — 76,2 тыс. чел.

Широко известны в СССР и за рубежом русские научно-педагогические школы по строительной механике и строительным конструкциям (Н. С. Стрелецкий, А. Ф. Лолейт, А. А. Гвоздев, В. З. Власов, Н. М. Беляев, А. Ф. Смирнов, И. П. Прокофьев, И. М. Рабинович, Е. О. Патон, Л. И. Онищик, Г. Г. Карлсен, К. В. Сахновский и др.), по гидротехническому строительству и гидравлике (Б. Е. Веденеев, В. Е. Ляхницкий, М. М. Гришин, Р. Р. Чугаев и др.), по механике грунтов (Н. М. Герсеванов, В. А. Флорин, Н. Я. Денисов, Н. А. Цытович, Н. Н. Маслов и др.).

Профессионально-техническое Строительное образование осуществляется по более чем 150 профессиям и специальностям (арматурщик-электросварщик, каменщик-монтажник конструкций, машинист кранов, маляр, столяр, штукатур-облицовщик-плиточник и др.). Квалифицированных рабочих для строительства и промышленности строительных материалов в 1974 готовили свыше 1,5 тыс. профессионально-технических учебных заведений (около 650 тыс. учащихся); в 1975 строительные училища выпустили свыше 370 тыс. чел., приём — 405 тыс. чел. Научные и научно-педагогические кадры по инженерно-строительным специальностям готовятся в аспирантуре, во втузах и научно-исследовательских институтах.

Системы Строительное образование в др. социалистических странах во многом сходны с советской системой, однако профили подготовки специалистов несколько шире, чем в СССР. Например, в ПНР инженеров-строителей готовят по специальностям — наземное строительство, гидротехника, санитарное оборудование и др., в ГДР — инженерное строительство, технология строительной индустрии, гидротехническое строительство и водное хозяйство и др. Подготовку инженеров-строителей осуществляют специальные факультеты политехнических вузов и университетов (например, в ЧССР — инженерно-строительные факультеты политехнических институтов в Праге, Брно и др.; в СФРЮ — факультеты университетов в Белграде, Загребе, Любляне, Сараево и др.), в некоторых странах есть специальные строительные вузы (например, в ГДР — в Лейпциге и Веймаре).

В капиталистических странах подготовка инженеров-строителей ведётся в специализированных вузах и на факультетах университетов. Крупнейшим центром Строительное образование во Франции является Национальная школа мостов и дорог в Париже (основан в 1747, готовит также инженеров по гражданскому строительству, строительным конструкциям и городскому благоустройству).

Период обучения в вузах Франции, как правило, делится на 3 цикла. После 2-го цикла присуждается академическая степень инженера (срок обучения 4 года), а после 3-го — доктора 3-го цикла или доктора-инженера в зависимости от перечня экзаменов и дипломной работы. Общий срок обучения примерно 6 лет.

В Японии инженеры-строители подготавливаются в течение 4 лет, как правило, на инженерных факультетах университетов и колледжей в порядке специализации; в Великобритании — в течение 3 лет в университетах, высших технических колледжах (например, строительная школа Лондонского совета в Ламбете — Брикстоне, Ливерпульский строительный колледж) и ряде политехнических колледжей. В США в 1974 инженеры-строители готовились в более чем 200 университетах и колледжах (срок обучения 4 г.).

После защиты дипломной работы выпускник вузов Великобритании, США, Японии и некоторых др. получает степень бакалавра (архитектуры, инженерных наук, технологии), далее может сдать дополнительные экзамены и защитить вторую дипломную работу (диссертацию) на получение степени магистра наук (1-1,5 г.), доктора философии, доктора технических наук или доктора наук (2-3 г.). Однако эти степени не дают права на самостоятельное проектирование сооружений и производство строительных работ; оно приобретается после 2-5 лет работы на производстве на инженерно-технических должностях и сдачи комплексных экзаменов (по фундаментальным и специальным дисциплинам).

В Массачусетском технологическом институте (США) получившие степень бакалавра в течение 2 лет дополнительного обучения могут получить академическую степень инженера. В ФРГ инженеры-строители готовятся в государственных строительных школах или инженерных школах по строительству, а также в Высших технических училищах (Брауншвейг, Дармштадт, Карлсруэ, Мюнхен и Штутгарт).

В инженерных школах преподавание ведётся с практическим уклоном в тесной связи с процессом производства. Курс обучения (3 г.) заканчивается сдачей государственных экзаменов на звание инженера. Для поступления в эти школы требуется стаж практической работы по специальности. Срок обучения, включая сдачу экзаменов на диплом инженера, — 4-5 лет.

Практически студенты завершают весь учебный план за 5-6 лет. Это образование позволяет выпускнику работать самостоятельно как на стройке, так и в проектных и научно-исследовательских организациях. Выполнившему и защитившему диссертацию присуждается академическая степень доктора-инженера (эквивалентная квалификации инженера, присваиваемой в сов. вузах).

А. И. Богомолов.

Источник: bse.sci-lib.com

Возможности изменений в современном высшем инженерном образовании

В настоящее время системные изменения в высшем образовании имеют критичное значение для инновационного развития строительной отрасли: в короткое время необходимо появление новых квалифицированных специалистов, готовых к запросам передовых компаний на рынке, в количестве сотен тысяч. Автор даёт оценку сегодняшнему положению дел, делает обзор возможностей развития и изменений для вузов и преподавателей, а также для тех специалистов, для которых вуз уже давно позади.

Автор публикации:

П.А. МАНИН, к.т.н., эксперт ТК 505 «Информационное моделирование» Минстроя РФ, эксперт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», группа «Строительство»

Вступление

В настоящее время, в связи с внедрением новых технологий в строительстве, в России как никогда высок запрос рынка и отдельных компаний на квалифицированные кадры — инженеров нового времени. Можно отметить, что на протяжении последних 20 лет такой запрос был всегда, однако на сегодняшний день остро ощущается влияние нескольких дополнительных факторов.

Во-первых, большинство представителей крупного бизнеса и корпораций, а также отдельные компании сектора SMB (малый и средний бизнес) стали ментально готовы не к «кусочной» цифровизации своих процессов, охватывающих лишь отдельные задачи, а к осмысленному внедрению сквозной передачи цифровых данных между всеми стадиями жизненного цикла объектов капитального строительства. Главная цель — повышение эффективности проекта и функционирования объекта в целом. Это требует наличие инженеров, готовых не просто работать в новой парадигме, а с самого начала быть её проводниками и всемерно поддерживать инновационное развитие.

Во-вторых, несмотря на наличие корпоративного университета во многих проектных институтах, а также в структурах заказчика, стало понятно, что он не сможет и не должен восполнять пробелы в базовом образовании вчерашних выпускников вузов. А это значит, что такие ключевые для нового времени навыки, как работа с информационной моделью (умение разбираться в российской и международной нормативной документации, создавать BIM-проект, анализировать и передавать информацию из него, делать автоматизированные расчёты и проверки), — всё это должно закладываться именно в университете.

Стоит также отметить стремление внушительного числа передовых специалистов к релокации (чувствительный процесс, но всё же много меньший, чем в ИТ), сюда же можно отнести переход многих инженеров к работе на временных проектах, фрилансу и к удалённой работе в целом (особенно после пандемии), когда уже не так важно расположение работодателя. Эти процессы «вымывают» подготовленных специалистов из многих ключевых проектов, что поднимает спрос на новые кадры для их замены.

Суммируя эти и другие факторы, можно сделать вывод, что вызов нашего времени заключается не в создании точек инновационного образования (отдельных кафедр или даже факультетов в нескольких передовых вузах), а в системных изменениях, когда в короткое время появление новых специалистов, готовых к запросам передовых компаний на рынке, примет промышленные масштабы, то есть будет исчисляться сотнями тысяч. Это возможно в том числе при коренных изменениях в профессиональных образовательных программах и дальнейшем их масштабировании на отраслевые университеты по всей стране.

В этой статье автор даёт оценку сегодняшнему положению дел в части изменений в высшем образовании для реализации цифрового строительства; делает обзор возможностей для вузов и преподавателей, которые хотят развиваться и меняться; а также описывает перечень вариантов обретения передовых навыков тем специалистам, для которых вуз уже давно позади. Статья написана простым языком с минимальным использованием специализированной терминологии с целью её доступности для широкого круга заинтересованных лиц.

Текущая ситуация

Система фундаментального высшего образования, которая существует в нашей стране, имеет ряд плюсов и минусов. Прежде всего стоит отметить, что, несмотря на отдельные изменения и нововведения, за последние годы и даже целые десятилетия в ней мало что поменялось. Процесс образования остаётся классическим. Это значит, что в рамках бакалавриата и магистратуры в учебном плане присутствует 9 0 % дисциплин, которые были там и десять, и 20 лет назад.

Чем это хорошо? Классические дисциплины дают будущему инженеру широкий кругозор, предоставляют понимание многих аспектов отрасли в целом; он сможет самостоятельно понимать физику процессов и проводить необходимые расчёты. У выпускника появляется возможность довольно большого выбора, какую конкретно специализацию избрать (имеет минимальные знания для целого ряда позиций), а также, в случае каких-либо ошибок в работе САПР или автоматизированных расчётных модулей, заметить эти ошибки и предупредить более тяжёлые последствия от них.

Чем это плохо? Классических дисциплин большое количество, всё-таки научная мысль ушла далеко, и человечество накопило много знаний. Некоторые из них явно лишние для сегодняшнего цифрового мира.

Отказаться от каких-либо или сократить их часы вузу не под силу по внутренним причинам: для этого надо признать их менее нужными и значимыми, а преподаватели, знающих только их, станут менее востребованными. К внешним причинам можно отнести организационные: даже если вуз хочет от чего-то отказаться (но часто никак публично не говорит об этом), процесс согласования в Министерстве образования довольно долгий и требующий необычайных усилий. Вузу легче ничего не менять и ждать «спуска» обязательных изменений сверху.

Далее действует простая логика: если старые дисциплины «в строю», для новых дисциплин просто нет достаточного места в графике учебного плана.

Другие минусы. Явный перекос в сторону теоретической подготовки. Рассматривается мало примеров применения знаний, не говоря уже о полноценных реальных проектах. Отсутствие возможности получения достаточных глубинных знаний по отдельной конкретной узкой специализации (на выбор студента): на мой взгляд, количество часов, отведённых на их получение даже на старших курсах бакалавриата, могло бы достигать 60–7 0 % общего времени (сейчас не более 3 0 %), что предопределило бы выпуск суперспециалистов для каждой конкретной сферы.

Наконец мы дошли до технологического развития, цифровых «сквозных» технологий для отрасли, где в числе «стека» других технологий находится и BIM. В строительстве, как и в ИТ, считается, что изучение конкретных инструментов — «домашняя работа» студентов (им, конечно, тоже нет времени в насыщенном плане). Главная цель курсового проекта — не быстрое и точное исполнение, наглядное представление объекта и вариативность использования данных о нём (такого слова там даже нет), а получение 2D-чертежей, которые, как известно, можно получить и в примитивном 2D-САПРе. Вот и получается, что 3 0 % дальновидных студентов самостоятельно изучают условные Renga и Revit, а остальные впервые читают эти названия в требованиях уже в описании вакансий при устройстве на работу.

Как вузы локально пытались решить эти проблемы? Понимая необходимость хотя бы минимального количества времени на обзор практических продуктов (а иногда и их базовое освоение), эти часы «прятали» в классические дисциплины.

Причём это могли быть совершенно разные предметы в разных вузах. Условно «Основы компьютерных технологий расчёта конструкций» могли быть в курсе «Основы архитектурных и конструктивных решений зданий и сооружений». При этом такая инициатива «снизу» держалась чаще всего на прогрессивных молодых преподавателях, которые являются бывшими выпускниками, неравнодушными к родному вузу, а сами работают в ведущих коммерческих компаниях, где используют передовые технологии, понимая необходимость быть готовым к продвинутой работе с ними.

Заканчивая описание текущей ситуации, хочется отметить, что, получив хорошее фундаментальное строительное образование, большинство выпускников не в полной мере готовы к текущим требованиям отрасли и рынка, в особенности коммерческих проектов. Компании берут на себя расходы по их дополнительному обучению. Ещё более печальный факт — многие такие специалисты «зашорены» и даже не подозревают о технологичных способах реализации своих задач. Им очень сложно принять принципы необходимости постоянного обучения, развития новых навыков и компетенций, изменений сути и ожиданий от своей работы в рамках технологического развития. Как итог — намного меньшие исходные возможности на карьерном пути.

Новые возможности для вузов

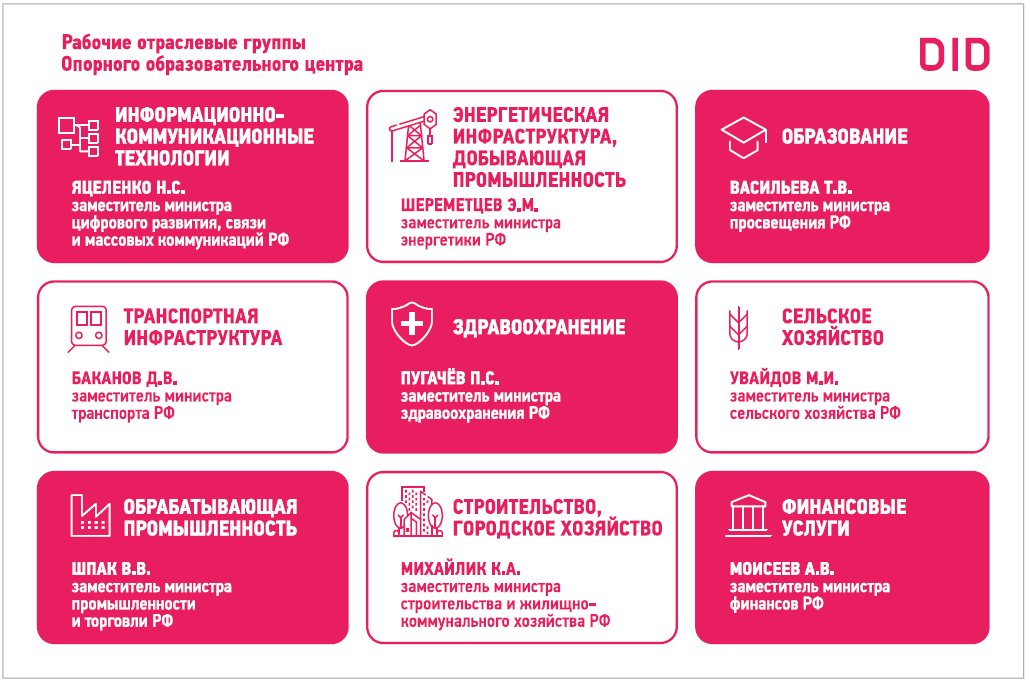

В настоящее время в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» (на базе Университета Иннополис) реализуется работа девяти рабочих групп, в том числе по направлению «Строительство» (см. unionepro.ru), рис. 1.

Рис. 1. Рабочие отраслевые группы проекта «Кадры для цифровой экономики»

Целью проекта как раз является появление большого количества высококвалифицированных кадров, готовых работать в рамках передового технологического развития отрасли. Одна из главных задач — интеграция образования, науки и индустрии. Это предполагает, что инженеры должны быть готовы к запросу передовых компаний на рынке, выпускаясь из университета.

Для движения к выполнению этих целей были выбраны те вызовы, стоящие перед вузами, которых уже были частично упомянуты выше:

- изменение и актуализация образовательных программ — появление «сквозных» технологий в преподавании максимального количества дисциплин;

- актуализация профессиональных стандартов — высокоуровневая задача с вовлечением структур Минтруда, результатом выполнения которой может стать в том числе непосредственное появление новых профилей (специализаций);

- обучение и переобучение преподавательского состава — наверное, базовая и самая сложная задача, без которой невозможны никакие реформы в образовании.

Далее немного цифр. Проект действует с 2021 года. И будет действовать ещё два года, до 2024-го. По направлению «Строительство» уже завершили обучение около 1000 человек, в 2022 году записались на обучение (восемь потоков) — более 850 человек. Сейчас идёт процесс актуализации трёх образовательных программ с целью их дальнейшего масштабирования.

Являясь экспертом рабочей группы «Строительство» уже более года и принимая непосредственное участие в проекте, расскажу некоторые особенности его реализации и своё отношение к ним.

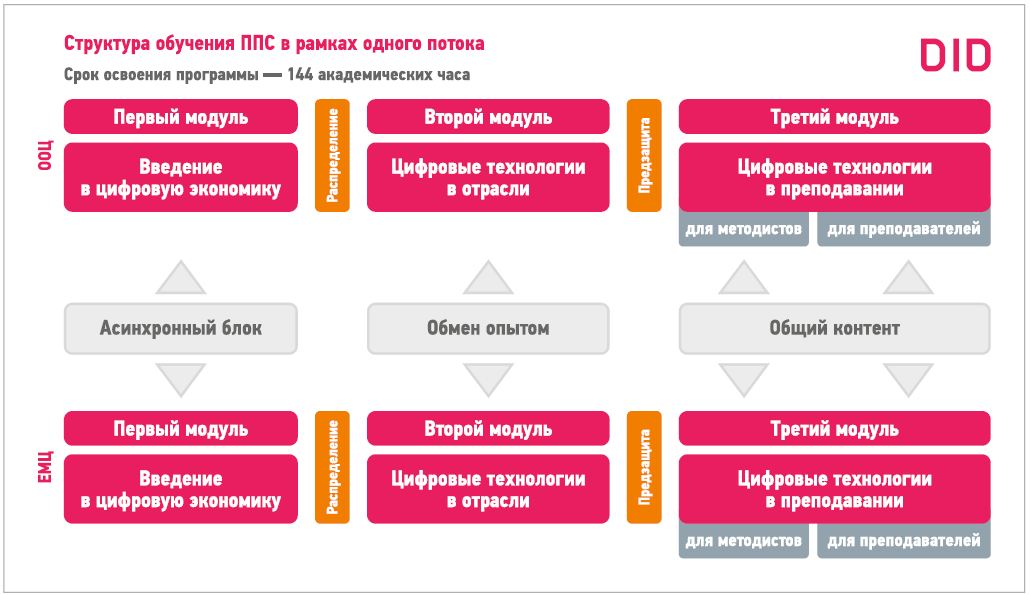

Процесс обучения преподавателей состоит из трёх модулей: «Введение в цифровую экономику», «Цифровые технологии в отрасли» и «Цифровые технологии в образовании» (рис. 2).

Рис. 2. Структура обучения профессорско-преподавательского состава (ППС)

Контент (в том числе в интерактивной форме) готовился с привлечением отраслевых лидеров. Общее количество — 144 академических часа. Процесс сопровождается контролем и оценкой изменений: начальная оценка уровня цифровых компетенций, выбор приоритетных технологий, промежуточная и итоговая аттестации.

Главный результат — формирование у преподавателя новых необходимых цифровых компетенций.

На мой взгляд, главное здесь — отличная возможность для преподавателей осознать, что меняться необходимо и что им это тоже доступно. Многие из них уже не верят, что способны освоить что-то новое, психологически трудно сделать первый шаг. Программа позволяет не бояться признать это и начать развитие вместе.

Во время защит в форме презентаций открылась ещё одна большая возможность для улучшения — эффективно представлять свои результаты и достижения: быть наглядными, краткими, чётко подобрать иллюстрации, сделать акцент на собственные успехи и практические кейсы внедрения. Наверное, эти же проблемы часто можно найти у вузов при взаимодействии с представителями бизнеса, когда необходимо «показать товар (разработки) лицом».

Изменение образовательных программ — процесс, куда вовлечены отдельно отобранные вузы на уровне их руководства. Для строительства — это МГСУ. Развитию подлежат профили: «Гидротехническое и природоохранное строительство», «Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности» и «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений».

Вуз разрабатывает и представляет экспертам обновлённые «Общую характеристику» и «Учебный план» по каждому профилю. Далее проходит этап предзащиты, внесения изменений и защиты новых программ. Основной задачей здесь является отбор и использование так называемых «сквозных» технологий: основы искусственного интеллекта, «большие данные» (big data), аддитивное производство и другие, а также примкнувший к ним BIM для различных задач и стадий строительства. Всем этим дисциплинам должно найтись место в учебном плане (в отличие от текущей ситуации).

Можно констатировать, что, несмотря на имеющиеся успехи, процесс разработки осложняется многими факторами, и прежде всего закрытостью вуза от процессов и методов работы, доказавших свою эффективность в реальных проектах. Например, технология информационного моделирования используется в основном только для проектирования; упущены многие BIM-сценарии; моделирование в отдельных местах воспринимается как дополнительное действие к проектированию. Многие «сквозные» технологии пришли из машиностроения, поэтому их применение в строительстве местами выглядит искусственным. Есть также перекосы с академическими часами различных новых дисциплин. Вместе с тем эти проблемы возможно решить в режиме диалога и итеративных изменений согласно замечаниям экспертов и вовлечённых лидеров отрасли.

Подготовка инженерных кадров. Другие варианты

Уверен, данную статью прочитают не только руководство компаний, представители вузов и студенты, но и инженеры, закончившие университет по старой образовательной программе без каких-либо актуальных на сегодня новых дисциплин. Что делать для развития и карьерного роста им? Где обрести востребованные навыки?

Есть несколько вариантов. Помимо упомянутого ранее корпоративного университета, в рамках которого может не найтись нужных курсов, существуют:

1. Образовательные центры в рамках консалтинговых компаний и вендоров ПО. Обычно специализируются на технической реализации проектов и обучению работе в САПР/BIM продуктах. Примеры: «Академия BIM», «BIM2B», «Инфарс», «Конструктор» и другие.

2. Образовательные порталы. Часто совмещают функцию онлайн-курсов и площадки для взаимодействия потенциальных работников и работодателей с автоматизированной возможностью проверки навыков. Пример: портал «Высоцкий консалтинг» (bim.vc).

3. Профессиональные учебные центры. Стремятся учить не конкретным продуктам, а сути отраслевых процессов. Часто цель обучения — знание стандартов, методологии, обзору возможностей различных систем. Примеры: «Цифровая академия ДОМ.

РФ», «Университет Минстроя» и другие.

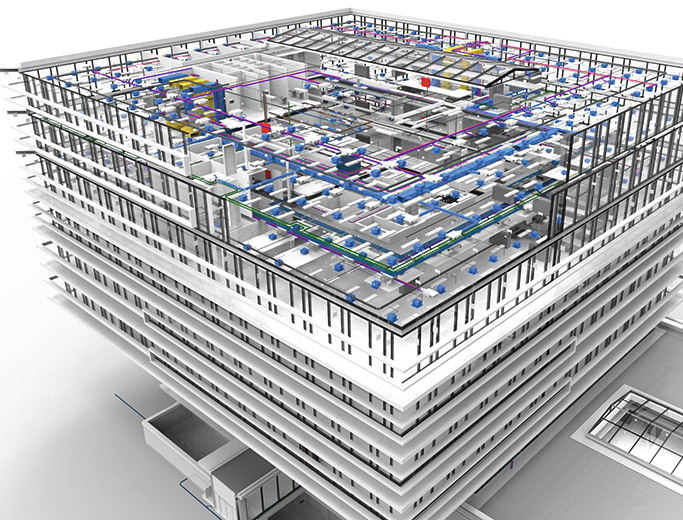

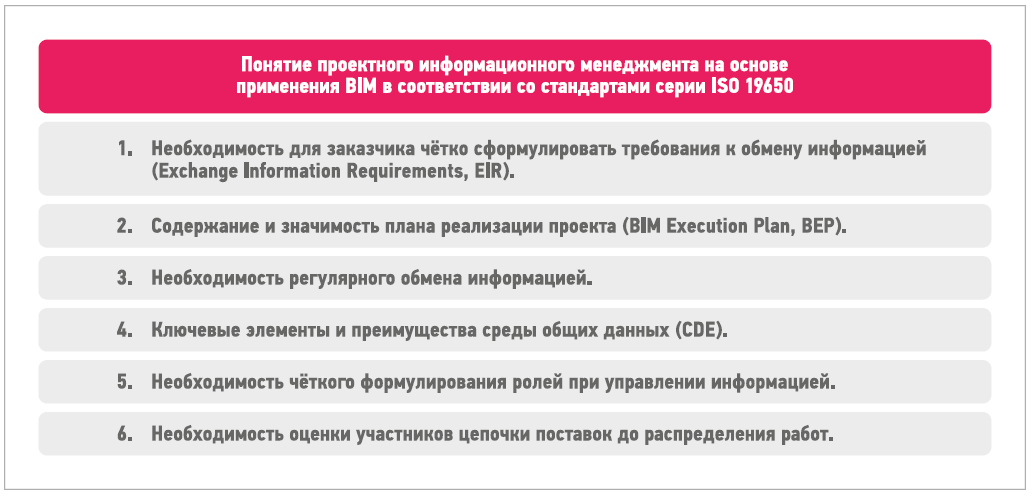

4. Центры комплексной дополнительной подготовки инженерных кадров. Имеют глубинную интеграцию с проектным менеджментом, нацелены на весь жизненный цикл, используют международный опыт (buildingSMART, ISO 19650). Пример: Национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) (рис. 3).

Рис. 3. Один из модулей программы профессиональной сертификации НАИКС, уровень «Основы»

Заключение

Подготовка большого количества квалифицированных кадров, инженеров нового времени — один из главных вызовов для строительной индустрии сегодня. Решение этой задачи невозможно без коренных изменений в системе высшего образования. Для вузов сегодня существуют возможности для вовлечения в процесс изменений и формирования компетенций, востребованных в современном цифровом мире.

Одна из них — участие в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики», направление «Строительство». В нём уже участвуют десятки отраслевых вузов со всей России и более тысячи преподавателей, однако программа действует до 2024 года и к ней можно присоединиться.

Для преподавателей — это отличная возможность обрести новые навыки и знания для применения передовых технологий в своей специализации. Для вузов — это возможность актуализировать образовательные программы и привести их в соответствие запросам рынка.

Для эффективного взаимодействия в рамках проекта вузам необходимо самим захотеть меняться, предлагать студентам действительно востребованные знания и реальные практические навыки. Этот процесс требует открытого взаимодействия со всеми участниками рынка; умения учиться, не замыкаясь на собственном представлении о мире; а также доверия мнению экспертов, цель которых — сделать Россию лучше и прогрессивнее.

Источник: www.c-o-k.ru

Строительное образование

Строительное образование — профессиональное образование в строительной отрасли, включает начальное, среднее и высшее профессиональное образование.

История

В Древней Руси профессиональные строительные навыки передавались при непосредственной работе ученика, подмастерья в составе артели. Распространению умений способствовало то, что строительство зданий по природе своей было коллективным. Первыми профессиональными руководителями строек были десятники, производители работ, архитекторы.

С появлением сначала эмпирических, а затем научно обоснованных методов расчёта, конструирования и строительства стали возникать профессиональные учебные заведения. Для низшего и среднего звена управления в России организовывались школы десятников по строительному делу, а также курсы по подготовке техников-строителей. Во Франции первое строительное училище было основано в 1740 году архитектором Блонделем.

Одним из первых высших учебных заведений в области строительства и инженерного дела вообще был Петербургский государственный университет путей сообщения, основанный в 1809 году. Он готовил специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации дорожных, а также гидротехнических сооружений. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет был основан в 1832 году под названием «Училище гражданских инженеров» и является старейшим в России среди специализированных вузов строительного профиля. Крупнейшим среди строительных вузов России является Московский государственный строительный университет, основанный в 1921 году и подготовивший свыше 90 тысяч инженеров.

Международная ассоциация строительных вузов (АСВ) объединяет 142 вуза России и стран СНГ.

На протяжении многих лет основными уровнями квалификации специалистов в области строительства были техник-строитель (с трехлетним сроком обучения в средних специальных учебных заведениях) и инженер-строитель (с пятилетним сроком обучения в высших учебных заведениях). В связи с присоединением России к Болонскому процессу высшее строительное образование переходит на двухуровневую систему бакалавр-магистр с 4 и 6 годами обучения соответственно. При этом в учебных планах каждого цикла образования (см. ниже) выделяется базовая часть (обязательная для всех вузов), вариативная часть (устанавливаемая вузом) и дисциплины по выбору студента.

Начальное образование

Среднее образование

Новый перечень направлений подготовки предусмотрен Министерством образования и науки РФ для среднего образования.:

Перечень может быть изменен при формировании Федеральных государственных образовательных стандартов.

Высшее образование

Для студентов, принятых в вузы до введения новых государственных образовательных стандартов, действует перечень направлений подготовки, который включает для бакалавров специальности:

- 270100 Строительство (бакалавр техники и технологии)

- 270300 Архитектура (бакалавр архитектуры)

- 270400 Градостроительство (бакалавр градостроительства)

- 270100 Строительство (магистр техники и технологии)

- 270300 Архитектура (магистр архитектуры)

- 270400 Градостроительство (магистр градостроительства)

для дипломированных специалистов (инженеров):

- 270101 Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

- 270102 Промышленное и гражданское строительство

- 270104 Гидротехническое строительство

- 270105 Городское строительство и хозяйство

- 270106 Производство строительных материалов, изделий и конструкций

- 270109 Теплогазоснабжение и вентиляция

- 270112 Водоснабжение и водоотведение

- 270113 Механизация и автоматизация строительства

- 270114 Проектирование зданий (инженер-архитектор)

- 270115 Экспертиза и управление недвижимостью

- 270201 Мосты и транспортные тоннели (инженер путей сообщения)

- 270204 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (инженер путей сообщения)

- 270205 Автомобильные дороги и аэродромы

- 270301 Архитектура (архитектор)

- 270302 Дизайн архитектурной среды (архитектор-дизайнер)

- 270303 Реставрация и реконструкция архитектурного наследия (архитектор-реставратор)

К родственным инженерным специальностям, которые могут быть получены в некоторых строительных вузах и на факультетах, относятся:

- 080502 Экономика и управление на предприятии (экономист-менеджер)

- 080507 Менеджмент организации (менеджер)

- 080801 Прикладная информатика (информатик в строительстве)

- 120301 Землеустройство

- 120302 Земельный кадастр

- 120303 Городской кадастр

- 130501 Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

- 130601 Морские нефтегазовые сооружения

- 190205 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

- 230401 Прикладная математика (инженер-математик)

- 280103 Защита в чрезвычайных ситуациях

- 280202 Инженерная защита окружающей среды и др.

В 2010 году действует также перечень направлений подготовки, по которым проводятся вступительные испытания творческой направленности. В этот перечень входят:

- 270114 Проектирование зданий

- 270301 Архитектура

- 270302 Дизайн архитектурной среды

- 270303 Реставрация и реконструкция архитектурного наследия

- 270400 Градостроительство.

В соответствии с новым Перечнем направлений подготовки высшего профессионального образования для квалификации (степени) «бакалавр» предусмотрено два направления в области архитектуры и строительства:

- 270100 Архитектура

- 270800 Строительство,

а для квалификации (степени) магистр — три направления:

- 270100 Архитектура

- 270800 Строительство

- 271000 Градостроительство.

Впоследствии был утвержден перечень направлений, по которым в виде исключения присваивается степень «специалист», а не бакалавр или магистр. В него вошли:

- 271101 Строительство уникальных зданий и сооружений

- 271501 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

- 271502 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

Приведённые перечни могут изменяться при формировании Федеральных государственных образовательных стандартов.

Выпускники строительных вузов в соответствии с образовательными программами могут вести проектно-конструкторскую, организационно-управленческую, инженерно-консультационную, производственно-технологическую и научно-исследовательскую деятельность. В учебных планах по строительному образованию выделяются гуманитарный (социально-экономический) цикл, математический и естественно-научный цикл, общепрофессиональный и специальный циклы дисциплин.

Например, к базовой части профессиональных дисциплин для обучения бакалавра техники и технологии в строительстве относят начертательную геометрию, инженерную графику, инженерную геодезию, инженерную геологию, материаловедение, сопротивление материалов, механику грунтов, электротехнику, безопасность жизнедеятельности, метрологию, архитектуру и др. К специальным дисциплинам в зависимости от профиля обучения могут быть отнесены железобетонные конструкции, металлические конструкции, основания и фундаменты, технология строительного производства, организация строительства, правовые и экономические дисциплины и т. д.

Следует отметить, что в Российской Федерации отсутствие профильного высшего или среднего специального образования не является формальным препятствием для занятия должности специалиста или руководящей должности в строительстве (в отличие от врача, юриста и некоторых других профессий). В то же время наличие профильного образования у специалистов проектно-изыскательских и строительных организаций является важным условием для получения последними допуска к работам, влияющим на безопасность объектов строительства.

По специальности 270114 (2914) «Проектирование зданий» присваивается квалификация «инженер-архитектор». Специальность, объединяющая и инженера, и архитектора появилась еще до середины XX в. Подготовка таких специалистов традиционно велась в проектных мастерских как «чистыми» архитекторами, так и инженерами, руководителями строительных организаций.

Источник: fccland.ru