З апуск Обнинской АЭС открыл эпоху развития атомной энергетики во всем мире. Однако после аварии в Чернобыле, а потом еще и в Фукусиме, появилось множество противников развития атомной энергетики, особенно в Европе, где все большую политическую силу набирали партии «зеленых», и в конце концов они добились того, что атомная энергетика была исключена Евросоюзом из разряда «зеленых», хотя атомные электростанции не выбрасывают в атмосферу парниковые газы.

И в Европе стали закрывать атомные электростанции, особенно в Германии, где их было больше всего. 6 июня 2011 года Федеральное правительство Германии решило до конца 2022-го полностью отказаться от производства ядерной энергии. 30 июня 2011 года соответствующий закон был принят бундестагом. И в январе 2022-го Германия уже отключила три из своих шести последних атомных электростанций.

Однако энергетические проблемы, возникшие в Европе, вынуждают руководство Евросоюза лавировать между требованиями «зеленых» и экономической целесообразностью. И в начале 2022 года Еврокомиссия представила новую таксономию по устойчивым инвестициям, в которой предусматривается, что с 2023 года экологически чистыми источниками энергии — с определенными ограничениями — предлагается считать также газ и атом. Решение ЕК имеют рекомендательный характер, его должны одобрить Совет стран ЕС и Европарламент, и вокруг него развернулись жесткие дебаты. Но сам факт принятия этого документа говорит об изменении настроений в европейском обществе. Тем более что энергетический кризис только усугубляется.

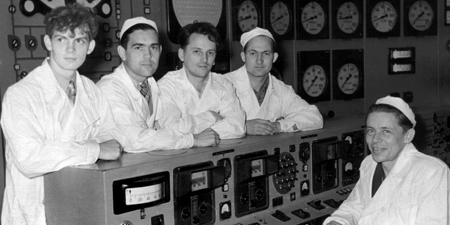

Первая в мире атомная электростанция, 1955

Записка Капицы

С тех пор как США в сентябре 1945 года продемонстрировали в Японии новое оружие, мир воспринимал ядерную энергию как разрушительную силу. При этом уже в октябре 1945-го, всего через месяц после взрывов в Хиросиме и Нагасаки, в СССР начались работы по ее мирному применению. Начало им положила записка академика Петра Капицы «О применении внутриатомной энергии в мирных целях», рассмотренная в октябре 1945 года Техническим комитетом учрежденного при Совнаркоме СССР Первого главного управления, ведавшего всей атомной тематикой. Та записка не сохранилась в архивах, но тезисы Капицы известны из его письма Молотову, отправленному в декабре 1945-го. «То, что происходит сейчас, когда атомную энергию расценивают первым делом как средство уничтожения людей, так же мелко и нелепо, как видеть главное назначение электричества в возможности постройки электрического стула», — писал Капица, уверенный, что у мирного применения нового источника энергии грандиозное будущее.

«То, что происходит сейчас, когда атомную энергию расценивают первым делом как средство уничтожения людей, так же мелко и нелепо, как видеть главное назначение электричества в возможности постройки электрического стула»

Задел в советской науке и промышленности к тому времени уже существовал. Исследования в области ядерной физики велись в нашей стране еще с 1920-х годов. В 1921-м Государственный ученый совет Наркомпроса учредил при Академии наук Радиевую лабораторию. В сентябре 1940 года Президиум АН СССР утвердил программу работ по изучению реакций деления урана.

Фильм «Первая в мире Обнинская АЭС» // The World’s First Obninsk NPP film

А спустя два года, 28 сентября 1942-го, было подписано секретное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) № 2352сс «Об организации работ по урану», которое предписывало изучить осуществимость использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и возможности создания урановой бомбы. В 1946 году впервые в Европе в реакторе Ф-1 под руководством Игоря Курчатова была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана, в 1948 году на комбинате № 817 (ПО «Маяк») был запущен первый промышленный реактор А по производству плутония. А 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была успешно испытана первая отечественная атомная бомба РДС-1. К концу 1940-х в СССР уже работали добывающие и перерабатывающие уран предприятия, заводы по разделению изотопов и производству необходимых материалов: графита, карбида бора, тяжелой воды, алюминиевых сплавов.

Записка Курчатова

Однако объем научных и инженерных задач для мирного использования ядерной энергии был гигантским. Было неизвестно, что произойдет с ядерным топливом при выгорании, как поведет себя реактор на нестационарных режимах, как будут меняться свойства материалов при непрерывном мощном облучении и высокой температуре. Необходимо было разработать надежные, выдерживающие высокую температуру тепловыделяющие элементы, системы управления и контроля реактора, определиться с замедлителем, теплоносителем и конструктивной схемой реактора, которая могла быть как корпусной, так и канального типа.

Работы вели сразу несколько коллективов, рассматривались варианты энергетических установок корпусного типа с газовым охлаждением с замедлителями из окиси бериллия и графита. Делались также предварительные расчеты реактора на быстрых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением.

Объем научных и инженерных задач был гигантским. Было неизвестно, что произойдет с ядерным топливом при выгорании, как поведет себя реактор на нестационарных режимах, как будут меняться свойства материалов при непрерывном мощном облучении и высокой температур

В 1949 году в записке «Использование тепла для энергосиловых установок» Курчатов докладывал о целесообразности создания специальных энергосиловых установок на атомной энергии для подводных и надводных кораблей и электростанций с атомными котлами. Курчатов сразу обозначил, что даже при низкой себестоимости урана и его эффективном использовании нельзя ожидать существенного снижения стоимости киловатт-часа электроэнергии по сравнению с угольными электростанциями. Причина тому — структура себестоимости электроэнергии, в которой на угольных электростанциях стоимость топлива формирует лишь 40%, а оставшаяся часть приходится на затраты на паровые котлы, турбины и электротехническое оборудование, и она не может существенно измениться при смене топлива. Однако Курчатов видел в АЭС ряд незаменимых преимуществ: их можно строить в отдаленных районах, не имеющих собственного топлива; в отличие от угля топливо для АЭС можно накапливать в больших объемах и хранить неопределенно долгое время; становится возможным осуществление мощных подземных резервных электростанций, не требующих подвоза угля и дымовых труб; АЭС могут быть переключены частично или полностью на производство оружейного плутония.

Аргументы были убедительными. 16 мая 1950 года вышло постановление Совета Министров СССР «О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей» о сооружении опытной энергетической установки В-10. Она должна была включать в себя сразу три реактора: уран-графитовый с водяным охлаждением, уран-графитовый с газовым охлаждением и уран-бериллиевый с газовым или жидкометаллическим охлаждением. Их разрабатывали курчатовская Лаборатория измерительных приборов № 2 (позднее ставшая Курчатовским институтом), Институт физических проблем, который в тот момент вместо опального Петра Капицы возглавлял Анатолий Александров, и Институт В под руководством Александра Лейпунского, позднее ставший Физико-энергетическим институтом его имени. По первоначальному замыслу, все три реактора поочередно должны были работать на единую паровую турбину и генератор мощностью 5 МВт.

Сложности инновационного выбора

Научным руководителем работ был назначен Курчатов, а главным конструктором реактора — будущий академик Николай Доллежаль. Основные расчеты и конструкторские проработки реакторов на тепловых нейтронах велись в руководимых ими Лаборатории № 2 и в НИИ химического машиностроения. Уже в декабре 1950 года был выпущен эскизный проект реактора и теплосиловой установки.

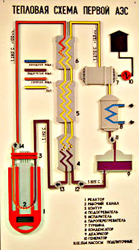

В итоге Обнинская АЭС получила реактор АМ-1 с уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем. Аббревиатура АМ означала «атом морской», поскольку поначалу реактор предназначался для транспортной установки.

Но для этой цели он оказался слишком велик, поэтому было решено использовать его для гражданской энергетики, а расшифровкой аббревиатуры АМ стало «атом мирный». Решающее влияние на выбор канальной конструкции оказал уже имеющийся опыт с подобными системами. Вода в качестве теплоносителя тоже была выбрана в силу хорошей изученности ее свойств по сравнению, например, с жидкими металлами, за счет ее многолетнего применения в качестве рабочего тела на обычных электростанциях. Вместо стержней, применяемых в промышленных реакторах, были использованы урановые тепловыводящие элементы (ТВЭЛы), стержень вода обтекала снаружи, а ТВЭЛ представлял собой двустенную трубку, между стенками которой располагался обогащенный уран, а по внутреннему каналу протекала вода. Такая конструкция была более эффективна для теплообмена.

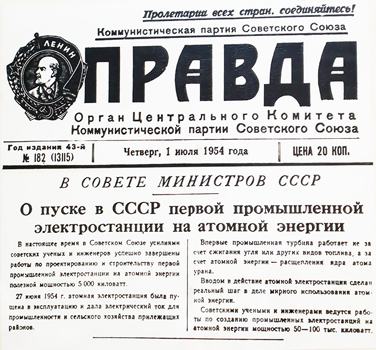

1 июля 1954 года газета «Правда» в своей передовице объявила о пуске 27 июня первой промышленной электростанции на атомной энергии. До этого проект реализовывался в строжайшей секретности. Известие всколыхнуло весь мир

В ходе работ пришлось решать множество проблем, как технологических, так и материаловедческих. Например, под воздействием радиации молекулы воды распадались на кислород и водород, образуя гремучий газ. Чтобы предотвратить его накопление, потребовалось использовать 486 кг платины для рекомбинаторов.

Но менее чем через четыре года уникальный по сложности объект, над которым работали ведущие ученые и конструкторы страны, был завершен. В годовщину победы над фашистской Германией, 9 мая 1954 года, была осуществлена загрузка активной зоны топливными каналами. При внесении 61-го топливного канала было достигнуто критическое состояние, и в 19:40 началась самоподдерживающаяся реакция.

Затем в реактор были загружены оставшиеся 67 каналов. Первое время реактор работал «вхолостую», в этот период были измерены важнейшие показатели: время срабатывания стержней аварийной защиты, распределение нейтронных полей, резонансное поглощение нейтронов. Основные характеристики реактора, такие как запас горючего, время работы, распределение потока нейтронов, подтвердились с приемлемой точностью.

С учетом этого в июне перешли к работе в энергетическом режиме, и до конца месяца станция последовательно наращивала мощность без подачи пара в турбину. Тепло снималось в парогенераторах водой под давлением без кипения и отводилось в брызгальный бассейн через теплообменники.

На этом этапе были настроены все системы контроля за работой топливных каналов и ТВЭЛов, оценены энергетические параметры установки, окончательно определены условия срабатывания аварийной защиты, освоено автоматическое поддержание мощности реактора в энергетическом режиме. 26 июня при 57% мощности реактора была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор, синхронизированный с сетью «Мосэнерго». 1 июля 1954 года газета «Правда» в своей передовице объявила о пуске 27 июня первой промышленной электростанции на атомной энергии. До этого проект реализовывался в строжайшей секретности. Известие всколыхнуло весь мир: разоренная войной страна нашла в себе силы и средства в кратчайший срок вырваться вперед в использовании ядерных технологий.

Но параллельно шла тяжелая и рискованная работа. «Первые дни работы на мощности были ошеломляющими. Течи, течи, течи. В реакторе текут каналы СУЗ, топливные каналы, и из-за этих течей и радиолиза воды в графитовой кладке реактора, температура которой достигала 600–700 градусов, появилось много кислорода и водорода.

Вне реактора, в результате растрескивания расходомерных устройств на всех индивидуальных трактах топливных каналов (128 штук!), тоже непрерывные течи», — вспоминал один из участников запуска. Иногда происходило несколько остановок реактора за смену. Но несмотря на все проблемы, было решено не закрывать реактор, крайне необходимый для отработки технологий для создания новых мощных электростанций.

Обнинская АЭС производила электричество и служила опытной площадкой для отработки ядерных технологий. Безаварийно проработала 48 лет

От одной станции к атомной энергетике

На проектную мощность АМ-1 вышел 25 октября 1954 года. В том же месяце Совет Министров СССР одобрил масштабную программу строительства АЭС. С 1956 года на АМ-1 стали проводиться исследования, необходимые для создания крупных АЭС. Было запущено 17 экспериментальных петель — автономных контуров, на которых испытывались материалы и конструкции, отрабатывались технологии, в том числе были изучены пусковые режимы, режимы кипения воды и перегрева пара в каналах реактора, естественная циркуляция теплоносителя и радиолиз воды, радиоактивные загрязнения в модели проточной части. Только для Белоярской АЭС было испытано 80 экспериментальных каналов с различными топливными композициями.

Обнинская АЭС безаварийно прослужила 48 лет — на 18 лет дольше запланированного срока, а ее эксплуатация была прекращена по экономическим соображениям: поддерживать ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже

Обнинская АЭС безаварийно прослужила 48 лет — на 18 лет дольше запланированного срока, а ее эксплуатация была прекращена по экономическим соображениям: поддерживать ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже. Реактор первой в мире атомной электростанции был заглушен 29 апреля 2002 года.

Петр Капица мечтал, что энергетика перейдет на атомную энергию, а о сжигании угля и торфа в топках будут говорить как о варварстве, которое будет запрещено. Пока его мечты не сбылись. Но атомная энергетика играет важную роль: ее использует 31 страна, на нее по данным за 2020 год приходится около 10,3% всей вырабатываемой в мире электроэнергии. А в некоторых странах ее значение еще выше: например, во Франции доля атомной генерации примерно 71%.

В России сейчас действует десять АЭС, на которых эксплуатируется 35 энергоблоков общей мощностью почти 28 ГВт. В общем энергобалансе России доля атомной генерации составляет около 20%. Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» производство электроэнергии на атомных электростанциях должно вырасти в 2,2–2,7 раза.

Источник: stimul.online

3 марта 1954 г.

Была впервые в Обнинске осуществлена цепная реакция деления урана.

Создание ТВЭЛА

В ФЭИ была решена самая главная и самая сложная проблема зарождающейся атомной энергетики

9 мая 1954 года в 19 ч. 40 мин.

Состоялся физический пуск атомной электростанции.

-

:: ::

- Первая в мире АЭС

Первая в мире АЭС

НАЧАЛО

Предложение о создании реактора АМ будущей АЭС впервые прозвучало 29 ноября 1949 г. на совещании научного руководителя атомного проекта И.В. Курчатова, директора Института физпроблем А.П. Александрова, директора НИИХимаша Н.А. Доллежаля и учёного секретаря НТС отрасли Б.С. Позднякова.

Совещание рекомендовало включить в план НИР ПГУ на 1950 г. «проект реактора на обогащённом уране с небольшими габаритами только для энергетических целей общей мощностью по тепловыделению в 300 единиц, эффективной мощностью около 50 единиц» с графитом и водяным теплоносителем. Тогда же были даны поручения о срочном проведении физических расчётов и экспериментальных исследований по этому реактору.

Позднее И.В. Курчатов и А.П. Завенягин объясняли выбор реактора АМ для первоочередного строительства тем, «что в нём может быть более, чем в других агрегатах, использован опыт обычной котельной практики: общая относительная простота агрегата облегчает и удешевляет строительство».

В этот период на разных уровнях обсуждаются варианты использования энергетических реакторов.

ПРОЕКТ

Было признано целесообразным начать с создания реактора для корабельной энергетической установки. В обосновании проекта этого реактора и для «принципиального подтверждения. практической возможности преобразования тепла ядерных реакций атомных установок в механическую и электрическую энергии» было решено построить в Обнинске, на территории Лаборатории «В», атомную электростанцию с тремя реакторными установками, в том числе и установкой АМ, ставшей реактором Первой АЭС.

Постановлением СМ СССР от 16 мая 1950 г. НИОКР по АМ поручались ЛИПАН (институт И.В. Курчатова), НИИХиммаш, ГСПИ-11, ВТИ). В 1950 – начале 1951 гг. эти организации провели предварительные расчёты (П.Э. Немировский, С.М. Фейнберг, Ю.Н. Занков), предварительные проектные проработки и др., затем все работы по этому реактору были, по решению И.В. Курчатова, переданы в Лабораторию «В».

Научным руководителем назначен Д.И. Блохинцев, главным конструктором – Н.А. Доллежаль.

Проектом были предусмотрены следующие параметры реактора: тепловая мощность 30 тыс. кВт, электрическая мощность – 5 тыс. кВт, тип реактора – реактор на тепловых нейтронах с графитовым замедлителем и охлаждением натуральной водой.

К этому времени в стране уже был опыт создания реакторов такого типа (промышленные реакторы для наработки бомбового материала), но они существенно отличались от энергетических, к которым относится реактор АМ. Сложности были связаны с необходимостью получения в реакторе АМ высоких температур теплоносителя, из чего следовало, что придётся вести поиск новых материалов и сплавов, выдерживающих эти температуры, устойчивых к коррозии, не поглощающих нейтроны в больших количествах и др. Для инициаторов строительства АЭС с реактором АМ эти проблемы были очевидны изначально, вопрос был в том, как скоро и насколько удачно их удастся преодолеть.

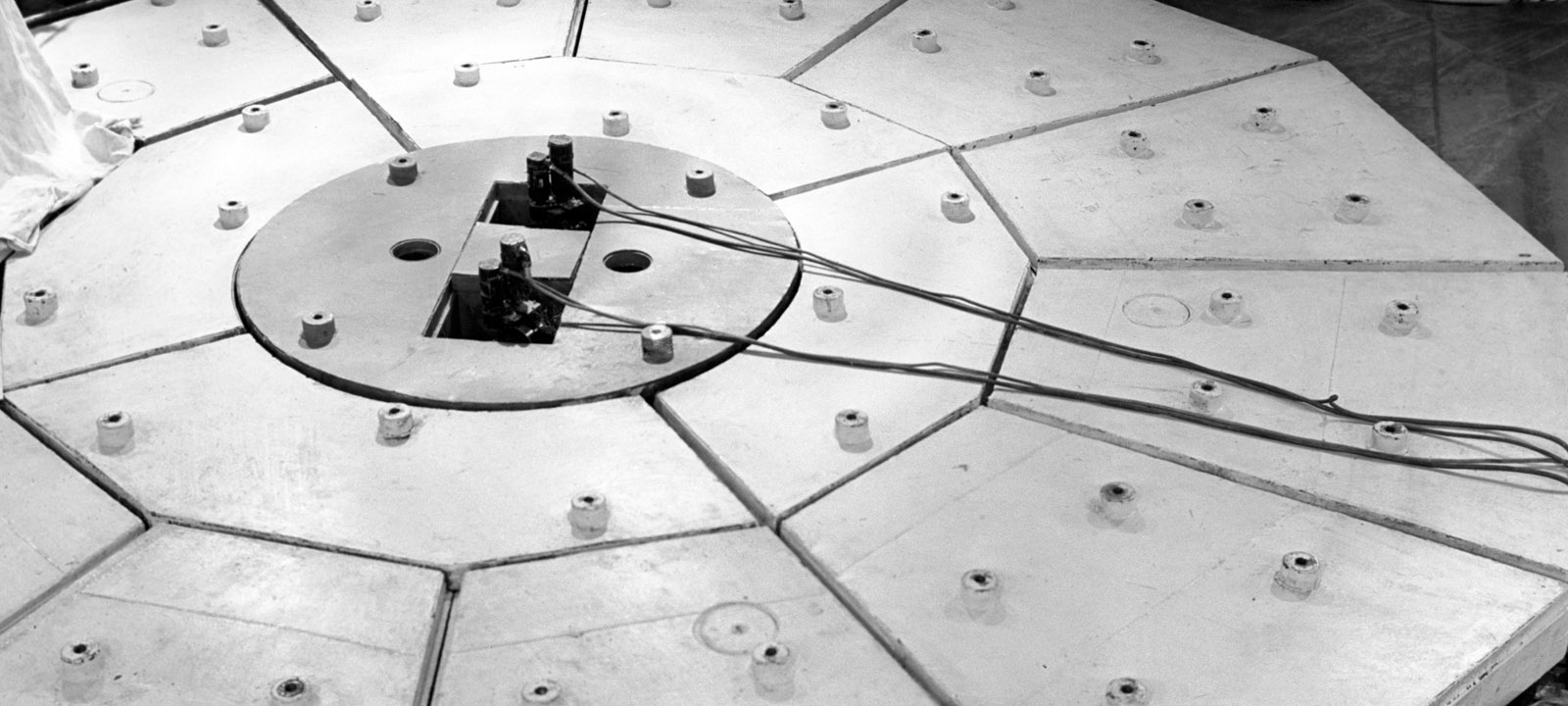

РАСЧЁТЫ И СТЕНД

К моменту передачи работы по АМ в Лабораторию «В» проект определился только в общих чертах. Оставалось много физических, технических и технологических проблем, которые предстояло решить, и их число возрастало по мере работы над реактором.

Прежде всего, это касалось физических расчётов реактора, которые приходилось вести, не имея многих необходимых для этого данных. В Лаборатории «В» некоторыми вопросами теории реакторов на тепловых нейтронах занимался Д.Ф. Зарецкий, а основные расчёты проводились группой М.Е. Минашина в отделе А.К. Красина. М.Е.

Минашина особенно беспокоило отсутствие точных значений многих констант. Организовать их измерение на месте было сложно. По его инициативе часть из них постепенно пополнялась в основном за счёт измерений, проведённых ЛИПАН и немногих в Лаборатории «В», но в целом нельзя было гарантировать высокую точность рассчитываемых параметров. Поэтому в конце февраля – начале марта 1954 г. был собран стенд АМФ – критсборка реактора АМ, которая подтвердила удовлетворительное качество расчётов. И хотя на сборке нельзя было воспроизвести все условия реального реактора, результаты поддержали надежду на успех, хотя сомнений оставалось много.

На этом стенде 3 марта 1954 г. была впервые в Обнинске осуществлена цепная реакция деления урана.

Но, учитывая, что экспериментальные данные постоянно уточнялись, совершенствовалась методика расчётов, вплоть до запуска реактора продолжалось изучение величины загрузки реактора топливом, поведение реактора в нестандартных режимах, вычислялись параметры поглощающих стержней и др.

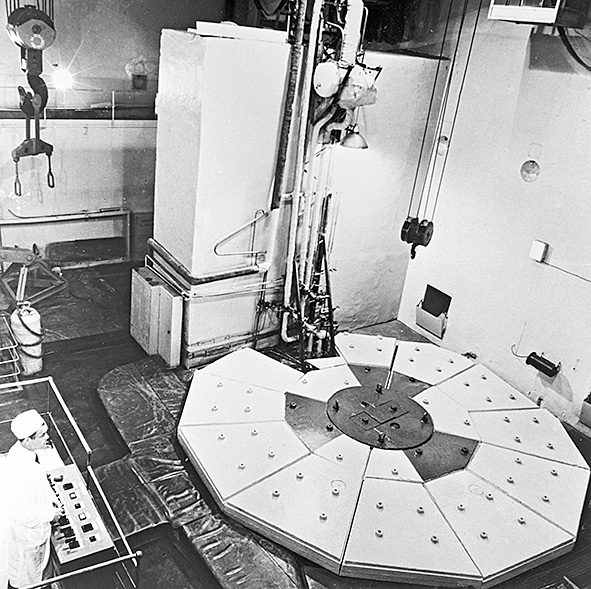

СОЗДАНИЕ ТВЭЛА

С другой важнейшей задачей – созданием тепловыделяющего элемента (твэла) – блестяще справились В.А. Малых и коллектив технологического отдела Лаборатории «В». Разработкой твэла занималось несколько смежных организаций, но только вариант, предложенный В.А. Малых, показал высокую работоспособность. Поиск конструкции был завершён в конце 1952 г. разработкой нового типа твэла (с дисперсионной композицией уран-молибденовой крупки в магниевой матрице).

Этот тип твэла позволял проводить их отбраковку на предреакторных испытаниях (в Лаборатории «В» для этого были созданы специальные стенды), что очень важно для обеспечения надёжной работы реактора. Устойчивость нового твэла в нейтронном потоке изучалась в ЛИПАН на реакторе МР. В НИИХиммаше были разработаны рабочие каналы реактора.

Так впервые в нашей стране была решена, пожалуй, самая главная и самая сложная проблема зарождающейся атомной энергетики – создание тепловыделяющего элемента.

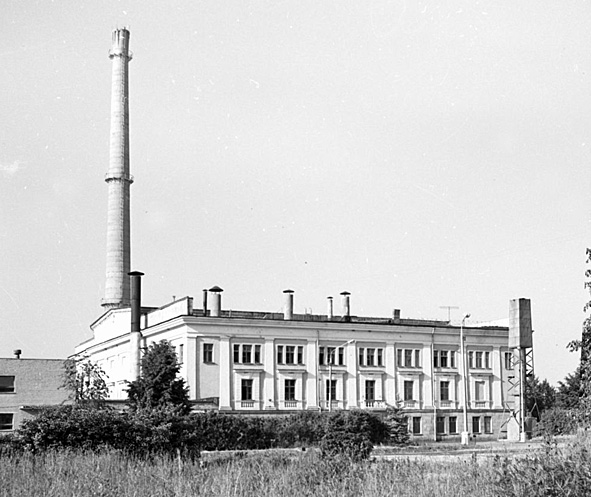

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 1951 г., одновременно с началом в Лаборатории «В» исследовательских работ по реактору АМ, на её территории началось строительство здания атомной станции.

Начальником строительства был назначен П.И. Захаров, главным инженером объекта – Д.М. Овечкин.

Как вспоминал Д.И. Блохинцев, «здание АЭС в важнейших своих частях имело толстые стены из железобетонного монолита, чтобы обеспечить биологическую защиту от ядерного излучения.

В стены закладывались трубопроводы, каналы для кабеля, для вентиляции и т. п. Ясно, что переделки были невозможны, и поэтому при проектировании здания, по возможности, предусматривались запасы с расчётом на предполагаемые изменения. На разработку новых видов оборудования и на выполнение научно-исследовательских работ давались научно-технические задания для «сторонних организаций» – институтов, конструкторских бюро и предприятий. Часто эти сами задания не могли быть полными и уточнялись и дополнялись по мере проектирования. Основные инженерно-конструкторские решения. разрабатывались конструкторским коллективом во главе с Н.А. Доллежалем и его ближайшим помощником П.И. Алещенковым. »

Стиль работы по строительству первой АЭС характеризовался быстрым принятием решений, скоростью разработок, определённой выработанной глубиной первичных проработок и способами доработки принимаемых технических решений, широким охватом вариантных и страхующих направлений. Первая АЭС была создана за три года.

В начале 1954 г. началась проверка и опробование различных систем станции.

9 мая 1954 года в Лаборатории «В» началась загрузка активной зоны реактора АЭС топливными каналами. При внесении 61-го топливного канала было достигнуто критическое состояние, в 19 ч. 40 мин. В реакторе началась цепная самоподдерживающаяся реакция деления ядер урана. Состоялся физический пуск атомной электростанции.

Вспоминая о пуске, Д.И. Блохинцев писал: «Постепенно мощность реактора увеличивалась, и наконец где-то около здания ТЭЦ, куда подавался пар от реактора, мы увидели струю, со звонким шипением вырывавшуюся из клапана. Белое облачко обыкновенного пара, и к тому же еще недостаточно горячего, чтобы вращать турбину, показалось нам чудом: ведь это первый пар, полученный на атомной энергии.

Его появление послужило поводом для объятий, поздравлений «с легким паром» и даже для слез радости. Наше ликование разделял и И.В. Курчатов, принимавший участие в работе в те дни. После получения пара с давлением 12 атм. и при температуре 260 °C стало возможным изучение всех узлов АЭС в условиях, близких к проектным, а 26 июня 1954 г., в вечернюю смену, в 17 час.

45 мин., была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор, и он начал вырабатывать электроэнергию от атомного котла. Первая в мире атомная электростанция встала под промышленную нагрузку».

«В Советском Союзе усилиями ученых и инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт. 27 июня атомная станция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов.»

Ещё до пуска была подготовлена первая программа экспериментальных работ на реакторе АМ, и вплоть до закрытия станции он был одной из основных реакторных баз, на которых проводились нейтронно-физические исследования, исследования по физике твёрдого тела, испытания твэлов, ЭГК, наработка изотопной продукции и др. На АЭС прошли подготовку экипажи первых атомных подводных лодок, атомного ледокола «Ленин», персонал советских и зарубежных АЭС.

Пуск АЭС для молодого коллектива института стал первой проверкой на готовность к решению новых и более сложных задач. В начальные месяцы работы доводили отдельные агрегаты и системы, подробно изучали физические характеристики реактора, тепловой режим оборудования и всей станции, дорабатывали и исправляли различные устройства. В октябре 1954 г. станция была выведена на проектную мощность.

«Лондон, 1 июля (ТАСС). Сообщение о пуске в СССР первой промышленной электростанции на атомной энергии широко отмечается английской печатью, Московский корреспондент «Дейли уоркер» пишет, что это историческое событие «имеет неизмеримо большее значение, чем сброс первой атомной бомбы на Хиросиму.

Париж, 1 июля (ТАСС). Лондонский корреспондент агентства Франс Пресс передает, что сообщение о пуске в СССР первой в мире промышленной электростанции, работающей на атомной энергии, встречено в лондонских кругах специалистов-атомников с большим интересом. Англия, продолжает корреспондент, строит атомную электростанцию в Колдерхолле. Полагают, что она сможет вступить в строй не ранее чем через 2,5 года.

Шанхай, 1 июля (ТАСС). Откликаясь на пуски в эксплуатацию советской электростанции на атомной энергии, токийское радио передает: США и Англия также планируют строительство атомных электростанций, но завершение их строительства они намечают на 1956-1957 годы. То обстоятельство, то Советский Союз опередил Англию и Америку в деле использования атомной энергии в мирных целях, говорит о том, что советские ученые добились больших успехов в области атомной энергии. Один из выдающихся японских специалистов в области ядерной физики – профессор Иосио Фудзиока, комментируя сообщение о пуске в СССР электростанции на атомной энергии, заявил, что это является началом «новой эры».

Газета «Правда» от 1 июля 1954 г.

Успешный пуск Первой АЭС вызвал широкий международный резонанс и стал поворотом от чисто военных программ к мирному использованию атомной энергии. Восторженно был встречен доклад Д.И. Блохинцева о её создании и работе на Первой Женевской конференции, и Обнинск на долгие годы стал местом паломничества учёных, специалистов, политиков и экскурсантов из многих стран мира.

Академик Н.А. Доллежаль: «Проектирование и создание реакторной установки Первой в мире АЭС было первым и, вероятно, самым значительным достижением в области ядерной энергетики. Ее пуск доказал и продемонстрировал практическую возможность получения электроэнергии на АЭС».

Академик А.П. Александров: «Энергетика мира вступила в новую эпоху. Это случилось 27 июня 1954 г. Человечество еще далеко не осознало важности этой новой эпохи».

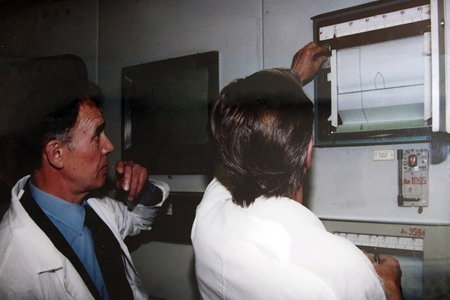

ГОСТИ ПЕРВОЙ АЭС

Среди гостей, в разное время посетивших Обнинскую АЭС, были выдающиеся ученые, политические и общественные деятели. За первые 20 лет работы Первую АЭС посетили около 60 тысяч человек.

ПЕРВАЯ АЭС ОСТАНОВЛЕНА

Первая АЭС была остановлена, точнее – была прекращена ее эксплуатация с генерацией мощности за счет цепного процесса деления ядер урана. Станция находилась в эксплуатации на энергетических режимах почти 48 лет.

Срок для реакторной установки пока рекордный. Сейчас принят вариант вывода из эксплуатации реактора АМ с длительным сохранением установки под наблюдением.

Операция по остановке реактора в Обнинске прошла штатно, без нарушений, в присутствии научной общественности и ветеранов отечественной ядерной энергетики.

Результаты, полученные в ходе выполнения этой операции, будут использованы при выполнении аналогичных процедур на других реакторах.

Источник: ippe.ru