170 лет назад, 13 ноября 1851 года, в 11 часов 15 минут утра из Петербурга в Москву отправился первый «всенародный поезд» из шести вагонов трёх классов. Официальное открытие третьей железной дороги в Российской империи состоялось. Отныне путь между двумя столицами — старой и новой — исчислялся уже не сутками, а часами, что значительно повысило транспортную связность страны.

Этому моменту предшествовало 15 лет ожесточённой рубки между сторонниками и противниками железных дорог. Масштаб был грандиозным, проблема — стратегической, затрагивающей все сферы российской жизни. Старт был дан ещё в 1826 году, когда отечественный «Журнал мануфактур и торговли» опубликовал подробнейший разбор проекта австрийского инженера Франтишека Герстнера, чеха по происхождению. Тот занимался разработкой вариантов проведения железной дороги между Влтавой и Дунаем. По всему выходило, что для внутренней торговли железные дороги окажутся перспективнее, а главное, дешевле искусственных каналов между крупными речными артериями, на которые тогда в России делали большие ставки: «Не лучше ли было бы с несравненно меньшими издержками достигнуть той же цели посредством чугунных дорог?»

Николай 1. Правление и реформы кратко

Общественность встала на дыбы. Со всех сторон посыпались доводы в пользу инновации. Прежде всего — доводы экономические. Так, председатель Вольного экономического общества Николай Мордвинов уверял: «Из всех путей сообщения железные дороги могут быть самыми полезнейшими.

Паровая машина может проходить за сутки от 300 до 400 вёрст, следовательно, грузовые тяжести от Екатеринбурга, Астрахани, Одессы могли бы доходить до Петербурга в 6-10 дней». Не остался в стороне даже Александр Пушкин, который был не только «солнцем русской поэзии», но и главным редактором журнала «Современник», где поднимал в том числе и технические вопросы. Между прочим, в одном из последних писем, написанных накануне роковой дуэли, Пушкин просил дипломата, писателя и экономиста Петра Козловского поторопиться с отправкой в журнал статьи «Краткое начертание теории паровых машин».

В том, что касается стратегии железнодорожного строительства, Пушкин придерживался скорее стороны Мордвинова, который мыслил экономическими категориями и считал, что нужно строить сразу сеть железных дорог, связывающих периферию и центры, а не две столицы между собой: «Железная дорога из Москвы в Нижний Новгород ещё была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург, и мое мнение было бы — с неё и начать. »

История Развития Русской ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ | С 1788 -1901 часть 1

Словом, сторонники оперировали понятиями выгоды и пользы. Противники же прибегали к эмоциям и запугиванию. Скажем, главноуправляющий путями сообщений и публичными зданиями граф Карл Толь уверял: «Перевоз пассажиров по данным дорогам есть самое демократическое учреждение, какое только можно было придумать для постепенного приведения общества в республиканские формы». Его поддерживал министр финансов Егор Канкрин: «Железные дороги уничтожат столь необходимую общественную иерархию, новый вид транспорта приведет к равенству сословий, так как сановник и простак, барин и мужик поедут, сидя рядом в вагоне, в одном посаде».

Император Николай I, несмотря на то, что считал себя, как сейчас бы сказали, «технарём», пекущимся прежде всего о выгоде, и часто щеголял фразой «мы, инженеры», оказался податлив именно на эмоции. Конкретно — на страх. Мысль о том, что техническая инновация может в перспективе подорвать государственный уклад, стала надёжной преградой на пути железнодорожного строительства.

Однако у каждой медали есть оборотная сторона. На страхе императора виртуозно сыграл тот самый инженер Франтишек Герстнер, с обсуждения выкладок которого и началась дискуссия. Он явился в Россию с предложением построить первую железную дорогу и добился личной встречи с Николаем I, в ходе которой как бы вскользь заметил: «Ваше Величество! Я позволю себе сослаться на Англию. Тамошнее правительство во время беспорядков в Ирландии в 2 часа перебросило по железной дороге войска из Манчестера в Ливерпуль для следования в Дублин. »

Николай, чьё вступление на престол ознаменовалось восстанием декабристов, больше всего был озабочен прочностью власти и подавлением беспорядков. Так что вердикт «Железным дорогам быть!» последовал незамедлительно.

Другое дело, что и задачи перед ними ставились соответствующие. Правда, первая железная дорога, связавшая Санкт-Петербург, Царское село и Павловск, была скорее развлекательной и учебно-тренировочной. А вот вторая железная дорога империи была заложена в западных провинциях: Варшаво-Венская, соединяющая Царство Польское и Австро-Венгерскую империю.

Замысел был вроде бы и коммерческий: с самого начала она имела важное экономическое значение, поскольку использовалась для вывоза угля Домбровского угольного бассейна в Пруссию и продукции польской промышленности в Центральную Россию. Однако очень скоро выяснился и её военный потенциал. 1 сентября 1848 года российская часть железной дороги соединилась с австрийской. Путь от Варшавы до Вены был открыт. И уже через несколько месяцев, в апреле 1849 года, по ней покатила русская дивизия генерала Фёдора Панютина: в Австро-Венгрии полыхало венгерское восстание, и российский император воспользовался новинкой для оказания помощи своему австрийскому «брату» Францу-Иосифу.

Третью железную дорогу империи, связавшую две столицы, чаша сия не миновала. Император явно думал о военных перспективах нового вида транспорта. Так, в 1847 году ему была представлена записка, в которой отмечалось, что железная дорога даст возможность в случае надобности в течение 60 часов перебросить из Петербурга в Москву или из Москвы в Петербург около 60 тыс. чел. пехоты или 6840 чел. кавалерии с лошадьми. Именно войска стали первыми пассажирами железной дороги между Петербургом и Москвой. С 14 по 16 августа 1851 года из новой столицы в старую были перевезены два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион гвардейской артиллерии.

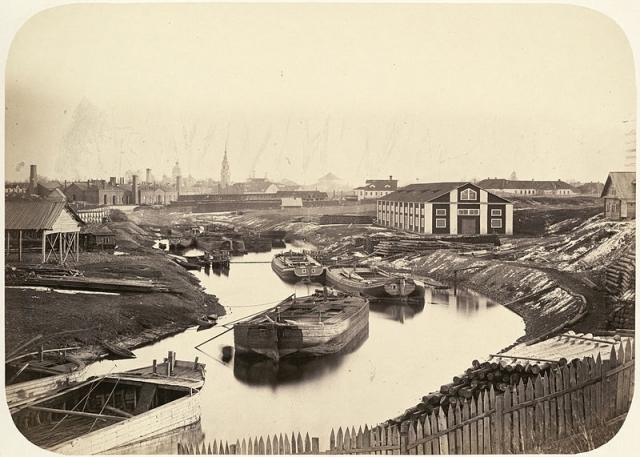

Большинство грузов в Петербург начала XIX века доставлялось на таких баржах. Фото: Commons.wikimedia.org

Но ещё раньше, 6 августа, Николай подписал указ, с которого начинают отсчёт своей истории Железнодорожные войска. 14 военно-рабочих рот, две роты кондукторского и одна рота телеграфного персонала стали ядром первых в мире военно-железнодорожных формирований.

Когда говорят об открытии железной дороги между Петербургом и Москвой, часто ссылаются на воспоминания литератора Павла Анненкова: «Я видел императора мрачным и усталым: он считал долгом побывать под всеми мостами и осматривать все насыпи и постройки дороги. » Ничего удивительного. Главный заказчик принимал один из важнейших военных объектов своего времени.

Источник: aif.ru

Николаевская железная дорога

Старейшая государственная железнодорожная магистраль России была построена в середине XIX в. для обеспечения железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой.

История Петербурго-Московской дороги началась 1 (13) февраля 1842 г., когда император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. Для проведения работ был учрежден специальный Комитет, в состав которого вошли как официальные представители власти (П.А. Клейнмихель, А.Х. Бенкендорф, А.А.

Бобринский), так и технические руководители и создатели проекта строительства (П.П. Мельников, Н.О. Крафт, К.В. Чевкин).

Проектно-изыскательские и строительные работы велись на протяжении десяти лет (в 1842-1851) и потребовали больших финансовых вложений, оригинальных технических решений, привлечения множества отечественных и зарубежных специалистов и значительного числа рабочей силы. В возведении дороги приняли участие более 800 тыс. рабочих, преимущественно из числа крепостных крестьян.

Движение на отдельных участках Петербурго-Московской железной дороги началось уже в 1846 г., а 1 (13) ноября 1851 г. состоялось официальное открытие всей магистрали. В Москву отправился первый «всенародный» поезд. «Санкт-Петербургские ведомости» написали тогда: «1-е ноября останется днем, навсегда памятным для России: в этот день происходило. открытие для публики железной дороги, соединяющей две наши столицы — голову и сердце России».

Первый «всенародный» поезд состоял из паровоза, двух мягких, трех жестких и одного багажного вагона. В первый рейс отправились 192 пассажира. Поезд вышел из Петербурга в 11 ч 15 мин. и прибыл в Москву на следующий день в 9 ч утра. Общее время в пути составило 21 ч 45 мин.

В середине XIX в. Петербурго-Московская дорога была наиболее совершенной в техническом отношении и самой протяженной двухпутной железной дорогой в мире — ее протяженность составила 604 версты (644 км).

В 1855 г. новая магистраль и вокзал в столице были названы в честь императора Николая I. После революции, в 1923 г., Николаевскую дорогу переименовали в Октябрьскую, а вокзал получил действующее по сей день название — Московский.

НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ

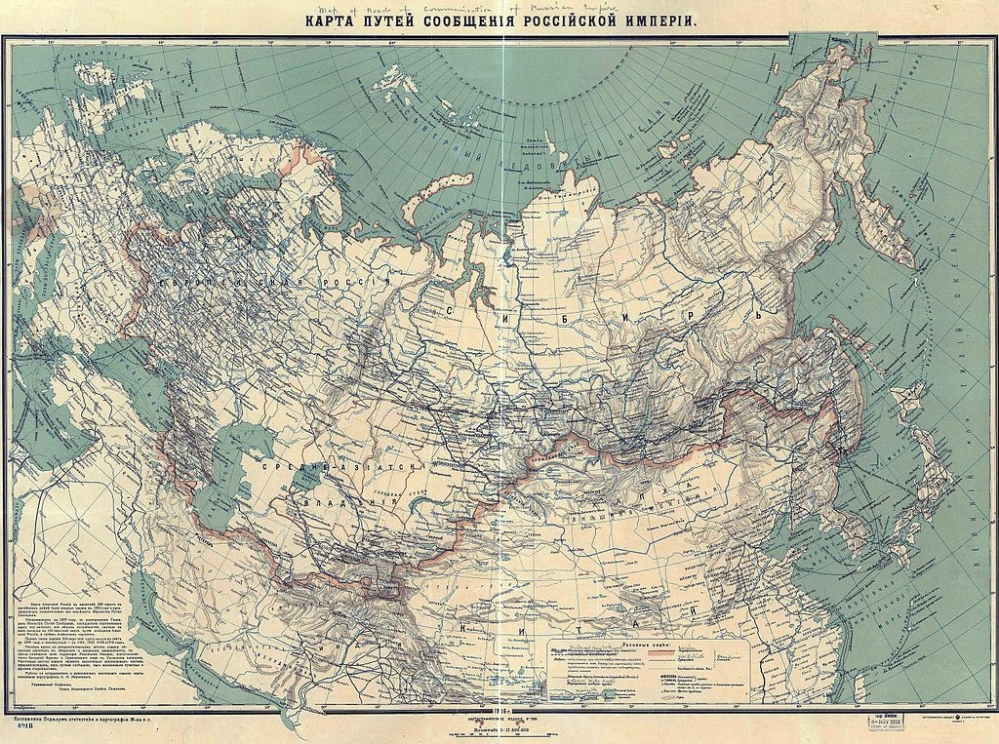

В 1851 году в стране имелось лишь три железные дороги: Царско-Сельская, Варшаво-Венская и Санкт-Петербурго-Московская общей протяженностью около 1000 верст (для сравнения: в 1850 году общая протяженность железных дорог Северных Американских штатов была более 15 000 км).

Такой уровень развития железнодорожной сети не позволял использовать железные дороги в военных целях, существенно снижал оборонную мощь государства. Это наглядно продемонстрировала Крымская война 1853–1856 годов. Первый управляющий Комитетом по передвижению войск по железным дорогам и водой М. Н. Анненков, будучи не в силах сдержать горечь и досаду, писал: «Мы не можем позабыть, что две дивизии гренадеров, выступившие из Северо-Западного края силою в 30 000 человек, считали в своих рядах под Евпаторией не более 8000, не участвовав перед тем ни в одной стычке».

НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО БУМА

С 14 по 16 августа из Петербурга в Москву на 9 поездах, были перевезены два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион гвардейской артиллерии.

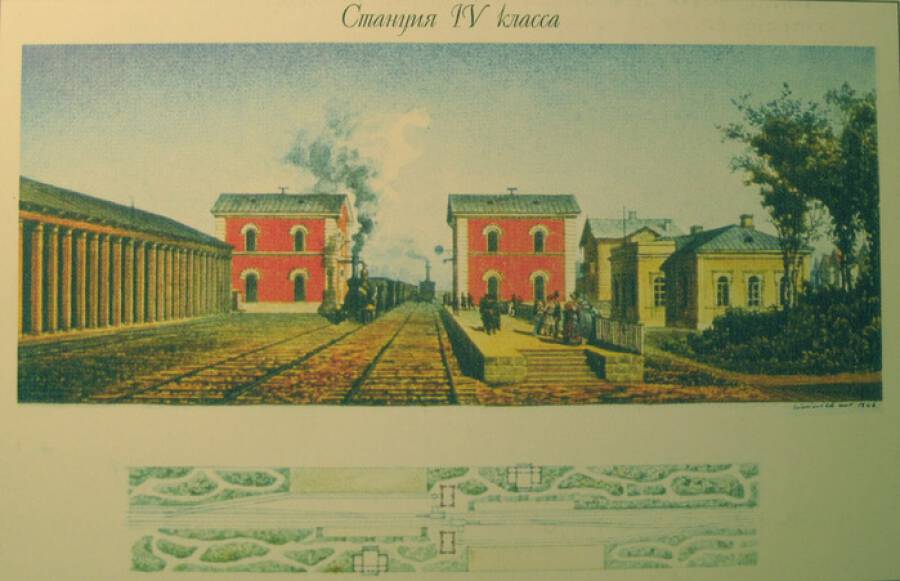

В 4 утра 18 августа в Москву отправился царский поезд состоявший из 9 вагонов. Путешествие, вместе с остановками, заняло 19 часов. Всего на строительстве было выполнено около 46 млн. куб. м земляных работ. На линии построили 2 больших вокзала в столицах, 34 станции, 8 больших, 182 малых и средних мостов, 69 труб и 19 путепроводов.

Строительство Петербург-Московской железной дороги обошлось в 67 млн. рублей. Эта дорога была полностью государственной.

Необходимость резко расширить сеть железных дорог и привлечь для этого частный капитал стала ясна после Крымской войны… 28 января 1857 г. было основано Главное общество российских железных дорог (ГОРЖД).

Целью общества была постройка в течение десяти лет и потом — содержания в течение восьмидесяти пяти лет сети железных дорог, протяжением около четырех тысяч верст, с тем чтобы, по миновании указанных сроков, вся сеть обращается бесплатно в собственность государства. Капитал общества был смешанным: на долю России пришлось 37,5%, Англии — 28,3%, остальные средства были французскими и прусскими. Правительство гарантировало акционерам общества ежегодный доход в размере 5%. Гарантированный доход, вне зависимости от результатов деятельности общества, пагубно сказался на его деятельности — средства разворовывались и разбазаривались.

За 1865-1875 гг. протяженность железнодорожной сети увеличилась с 3,8 тыс. до 19 тыс. верст. Однако, резкое увеличение протяженности железнодорожной сети не привело к столь же резкому росту прибыльности железных дорог.

Из 37 обществ лишь 5 за все время своего существования не требовали приплат в счет государственной гарантии и выполняли финансовые обязательства без недоимок. Правительство было вынуждено выделять на финансирование строительства бюджетные средства. Ежегодные многомиллионные приплаты по гарантированным капиталам частных линий за 1871-1881 гг. увеличились в четыре раза. К 1 января 1880 г. на сооружение и эксплуатацию железных дорог казна затратила 1767,6 млн руб. Долг компаний государству достиг 579,6 млн. руб.

И ВЕЧНЫЙ ТОН

На боковом фасаде Ленинградского вокзала — большой барельеф подтянутого и строгого человека с чертежами и инструментами в руках. Это — знаменитый русский зодчий Константин Андреевич Тон. Тот самый, что построил храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейную палату. И имел самое непосредственное отношение к дороге, которая до сих пор почему-то не называется, как прежде, — Николаевской.

Именно Николаю I обязана Россия появлением железных дорог. Свою страсть к ним, равно как и интерес ко всякого рода техническим новинкам, царь сумел передать своему внуку. В свою очередь Александр III стал главным творцом «русского чуда» — построенной всего за десять лет Транссибирской магистрали. Все громкие споры (а среди убежденных противников строительства московско-петербургской железной дороги был, между прочим, даже разбуженный декабристами Герцен, который говорил, что она нужна только для того, чтобы в Москве на пару дней раньше узнавали, какие еще книги запрещены правительством) царь пресек с присущей ему решительностью одним-единственным словом: «Делать!».

Есть легенда о том, как планировалась московско-петербургская трасса. Будто бы государь-император взял линеечку и соединил не мудрствуя лукаво две столицы, а в одном месте даже остался полукруглый след — изгиб от царского пальца. На деле же споров о направлении трассы было много, но в конце концов решили главной целью сделать быстроту передвижения, а это означало максимальную прямизну трассы. До появления железной дороги путь между столицами занимал трое-четверо суток. По железной дороге первый поезд прошел ровно за сутки. А «палец государя» несколько лет назад спрямили…

Дорогу, спроектированную инженерами Мельниковым (будущим министром путей сообщения, памятник которому недавно воздвигнут напротив Ленинградского вокзала) и Крафтом, построили за семь лет: с 1844 по 1851 год. 16 августа 1851 года августейший пассажир впервые проехал по железной дороге из Петербурга в Москву. Причем известно достоверно, что некий усердный чиновник покрасил рельсы на подъеме к мосту через реку Мсту свежей масляной краской, отчего поезд, естественно, забуксовал, и путь пришлось посыпать песочком.

Главной железной дороге страны требовалось и соответствующая инфраструктура. Прежде всего — вокзалы. Пригласили любимца царя — Константина Андреевича Тона. Он, как утверждали его сотрудники, никогда не смеялся и даже не улыбался. Не любил ни писанины, ни того, что сегодня называется пиаром.

Как и всякий дотошный немец, дело свое знал блестяще. Ему и поручили проектирование вокзалов на новой дороге, благо опыт был — первый вокзал в России, Царскосельский, прослуживший почти сто лет, был построен по проекту Тона. Архитектор Тон решил пространство дороги — 651 километр — как единый ансамбль, как гигантскую по протяженности площадь.

Для начала обе ее стороны требовалось «замкнуть» симметричными, как можно более похожими зданиями. Они и сегодня кажутся почти одинаковыми: двухэтажные, с очень похожими башнями. Так — да не так. Фасад вокзала в Петербурге на две пары окон шире — все-таки столица!

А вот башня чуть поскромнее: все-таки московская была господствующей высотой на абсолютно пустынной тогда Каланчевской площади. Питерская же – сдержанной репликой главных вертикалей Невского проспекта — адмиралтейского шпиля и башни городской Думы.

Лишь очень внимательный глаз заметит отличия в отделке окон. В Северной столице уезжающего пассажира встречало так называемое «вислое камение», то есть висячая между двух арок гирька – характерный прием московской архитектуры XVII века. А в Москве вокзал ненавязчиво украшен барочным кружевом — как напоминание о волшебных питерских декорах Бартоломео Растрелли.

Кроме того, петербургский вокзал украшают две симметричные арки. Одна, справа, — для въезжающих экипажей, другая, слева, — для тех, что забирали приехавших пассажиров. На обоих вокзалах поезда — вплоть до конца 1960-х годов! — заходили под дебаркадер.

Между тем ансамбль на Каланчевской площади остался незаконченным: Тон спроектировал симметрично вокзалу два здания: одно — для таможни, другое — жилое, для работников дороги. Успели возвести только первое, а на месте второго ныне вестибюль станции метро.

Вокзалы промежуточных станций — Твери, Бологого, Окуловки, Угловки, Любани и прочих — сам Тон не проектировал. Этим занимался его помощник Роман Желязевич (ему же принадлежал проект дебаркадера Московского вокзала), но приведением зданий к единому «знаменателю» занимался, конечно, «архитектор Его Величества».

Потрудились зодчие на совесть: практически весь ансамбль цел до сих пор. Кое-где характерные прямоугольные, со скругленными углами здания вокзалов перестроены (как в Бологом). Кое-где, при наличии новых, современных вокзалов старые отреставрированы и сохраняются как исторические памятники (как в Твери). А кое-где — как в Окуловке или в Угловке — продолжают, как и полтораста лет назад, служить, канцелярски говоря, по первоначальному назначению — не так уж велик там поток пассажиров.

Интересно, что все вокзалы, за исключением Московского, выкрашены в один и тот же цвет — тоже памятник эпохи! Вспомним Алексея Константиновича Толстого: «Заметил я, что желтый этот цвет, Особенно льстит сердцу патриота; Обмазать вохрой дом иль лазарет Неодолима русского охота; Начальство в этом тоже с давних пор Благонамеренное видит что-то, И вохрятся в губерниях сплеча Палаты, храм, острог и каланча». И — станции, добавим мы.

В некоторых местах ансамбли станций сохранились не полностью, ведь непременным атрибутом станционного комплекса в ту пору была и церковь. В конце 1970-х доломали красивейший храм Александра Невского при тверском вокзале — именно в его честь и память поставлен крест. А, к примеру, в Любани храм был восстановлен и служит ныне памятником-усыпальницей инженеру Мельникову — одному из творцов Николаевской железной дороги.

Н.А. НЕКРАСОВ. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В а н я (в кучерском армячке). Папаша! кто строил эту дорогу? П а п а ш а (в пальто на красной подкладке), Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька! Разговор в вагоне

Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Эту привычку к труду благородную Нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную. Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную — Вынесет все, что господь ни пошлет!

Вынесет все — и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе.

Источник: histrf.ru

Строительство первой железной дороги при николае 1 дата

Введите имя пользователя, чьи записи вы хотите найти

Железнодорожное строительство при Николае I.

Когда в 1836 году в России началось строительство первой железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского Села и Павловска,

просвещенные подданные Российской Империи могли испытывать законное чувство гордости.

В отличие от многих других случаев страна, частенько отстававшая от Европы в применении технических новшеств, шла в ногу с прогрессом

и опережала многие другие страны.

Царскосельская дорога оказалась всего лишь шестой в мире. Однако едва не осталась единственной в России.

Самое странное в этой ситуации заключалось в том, что высшая власть в стране, император Николай I, который после первой же поездки

на поезде, как вспоминали современники, превратил¬ся в заядлого фаната железных дорог, хотел продолжения строительства новых магистралей.

Но его приближенные вы-ступали резко против его начинаний.

Особенное упорство в торможении железнодорожного строительства проявлял министр финансов граф Е.Ф. Канкрин.

Его непреклонность объяснялась предельно просто: в казне не было средств на суперпроекты такого рода. Однако, чтобы у императора

не возникало вопросов о том, достаточно ли много трудится министр для увеличения государственных доходов, Канкрин выдвигал разнообразные

и на первый взгляд достаточно обоснованные возражения.

Он заявлял, к примеру, что железная дорога «не составляет предмета естественной необходимости и что она усилит наклонность

к ненужному передвижению с места на место».

В его «Очерках политической экономии и финансии» говорилось так:

«Мы не допускаем, что цель общества — наибольшая продуктивность; нет, цель общества — это всеобщее, хотя бы и среднее, благосостояние

как можно большего числа индиви-дуумов общества».

А пути сообщения, как считал граф Канкрин, могут создавать неравные условия и мешать всеобщему благоденствию:

«Всякая затрата огромных капиталов на пути сообщения предосудительна, и предосудительна тем более, что искусственное увеличение

района доставки продуктов, сколько бы оно ни было выгодно, имеет, однако же, для громадных грузов свои пределы, за чертою которых ценность

этих грузов не выдерживает ценности их транспортировки. В этом отношении, следовательно, чрезмерная затрата капитала и бесплодна,

и вредна, так как она влияет на уменьшение капитала, затра-чиваемого на коренное производство».

Мало того, министр финансов, видимо, для памяти заносил в свой дневник все аргументы против железных дорог:

«Я слышал много жалоб на то, что постройка железных дорог отвлекает капиталы от земледелия, на это особенно жалуются в Бельгии.

При постоянно возрастающем народонаселении в Европе надлежало бы предварительно озаботиться о том, чтобы доставить народным массам дешевый

хлеб и обращать более внимания на земледелие, чем на постройку железных дорог, которые не соответствуют производительной силе государств,

исключая Англию, где с давнего времени по-трачено до крайности много на земледелие».

Верным союзником министра финансов стал главноуправляющий путями сообщения граф К.Ф. Толь, который утверждал, что естественные

водные пути, реки, гораздо удобней и требуют меньше затрат, чем железные дороги.

Злые языки утверждали, что этот герой войны 1812 года ввиду преклонных лет не желал появления новых серьезных забот, которые несли

с собой железные дороги. К тому же его доверенное лицо в путевом ведомстве инженер Дестрем специализировался на каналах и был кровно

заинтересован в том, чтобы они строи¬лись, а близкие к нему подрядчики получали заказы.

При рассмотрении проектов железных дорог министр финансов и главноуправляющий путями сообщения единодушно требовали их более подробного

и длительного изучения и рассмотрения, надеясь тем самым остудить пыл императора.

Граф Канкрин возражал даже тогда, когда Николай I, изучив доклады побывавших в Соединенных Штатах инженеров, пришел к окончательному

решению о необходимости строить железную дорогу из Петербурга в Москву.

Дорога, на которую теперь смотрят как на нечто привычное и обыденное, для 1842 года, когда император подписал указ о ее строительстве,

была грандиозным проектом.

Но в ходе его окончательной доработки возникли проблемы, которые ста¬ли обычными для всех больших проектов дорог в стране.

Разные ведомства выдвигали собственные требования к проекту. Значительно утративший к тому времени прежнее влияние министр финансов требовал

максимального сокращения расходов. А потому линию дороги нужно было делать как можно более прямой.

В свою очередь, министр государственных имуществ граф П. Д. Киселев настаивал на том, что из экономических соображений дорога должна

пройти через Новгород. В его особом мнении о проекте говорилось:

«Железные дороги устраиваются для пользы и употребления не только двух каких-либо пунктов, но и целой страны, благосостояние которой —

умножение народонаселения и промышленности — составляет не последнюю цель устрое¬ния дороги; но цель сия достигается гораздо вернее

и значительнее там, где уже есть и некоторое население, и некоторая промышленность».

Граф Киселев предсказывал, что оставшийся в стороне от магистрали Новгород быстро утратит свое прежнее значение. Но для императора

на первое место выходили соображения престижа.

Великая держава на протяжении нескольких лет после строительства небольшой дороги топчется на месте, а вместо строительства идут

долгие обсуждения.

К тому же финансовые расчеты и состояние казны говорили в пользу варианта министра финансов.

Для ускорения переброски войск прямой путь был выгоднее, поэтому решили по мере возмож¬ностей следовать ему. Однако тут же возникли

новые, не менее сложные проблемы.

«Когда, — говорилось в официальной истории императорского Министерства путей сообщения, — было окончательно установлено направление

С.-Петербурго-Московской дороги и определен тип ее колеи, оставалось озаботиться заготовкою материала, необходимого для приступа к

сооружению пути. Уже при первоначальном обсуждении условий приступа к сооружению С.-Петербурго-Московской дороги Император Николай

Павлович повелел сообщить владельцам русских железоделательных заводов Высочайшее желание, «дабы они поставляли со своих заводов потребное

для сооружения железной дороги количество рельсов».

Великодушный почин Государя не привел, однако, к желаемым результатам: образовавшееся ввиду Высочайше выраженной воли общество

русских заводчиков (под председательством Генерал-Адъютанта Сухозанета) оказалось решительно не в состоянии изготовить на

существовавших в то время у нас железоделательных заводах все необходимое для линии количество рельсов (до 5 миллио¬нов пудов).

Ввиду такого оборота дела потребные для приступа к сооружению пути 1 860 ООО пуд. рельсов, с Высочай¬шего соизволения, были заказаны

в Ан¬глии по ценам от 85 до 87 коп. серебром за пуд.

Поставку же остального количества рельсов Государь Император повелел поручить русским заводчикам, причем в видах поощрения

отечественного рельсопрокатного производства было Высочайше разрешено принять заявленную русскими заводчи¬ками цену в 5 руб. ассигнациями

(около 1 р. 43 к. серебром) за пуд, т. е. получать рельсы с русских заводов по цене, значительно превышающей цены английских

поставщиков.

Русское общество заводовладельцев приняло данный ему заказ, но через два года оказалось, что наибольшее количество рельсов,

которое могли выработать за это время русские заводчики, не пре¬вышало 50 ООО пудов, и Правительству снова пришлось

обратиться с заказами в Англию».

А еще требовались шпалы, костыли для крепления рельсов и подушек, гвозди, изготовление которых в нужном количе¬стве оказалось не меньшей

проблемой, не говоря уже о подвижном составе, который делать в стране не умели.

Стоило ли удивляться тому, что затраты на дорогу составили непредставимую для того времени в России сумму.

Известный знаток русской статистики А.А. Радциг писал:

«До 1857 г. для Николаевской железной дороги было сделано займов, как внешних, так и внутренних, всего на 99 963 400 руб.

номинального капитала, за которые действительно поступили 93 948 135 рублей.

Из этой суммы было употреблений на сооружение дороги 66 854114 руб., остальные же 27 094 021 руб. составляли проценты,

уплаченные во время постройки дороги и погашения.

К 1862 г. суммы, затраченные на постройку, передержки при эксплуатации и платежи по займам, достигли цифры 131 420 402 рубля,

что на версту дороги составило по 217 583 руб.

Насколько дорого производилась постройка Николаевской железной дороги, видно между прочим из следующего.

Балласт на всю линию обошелся в 4 717 ООО руб., или по 7807 руб. с версты, укладка верхнего строения и путей — в 2 138 000 руб.,

или по 3538 руб. с версты.

На дорогах, построенных лишь несколько позднее, балласт с версты обходился в 1380 до 1955 руб., укладка верхнего строения и путей

— по 275 руб.».

Подобные затраты вызвали серьезное раздражение в русском обществе, и железнодорожное строительство в России, по сути, остановилось.

Источник: nicholas-i.livejournal.com

11 ноября 1837 года — открытие первой железной дороги в России

Участок между Петербургом и Царским Селом длиной 25 километров был открыт (30 октября) 11 ноября 1837 года.

Это стало официальной датой открытия Царскосельской железной дороги.

Первый поезд, который вел Герстнер, состоящий из паровоза и восьми вагонов,

в одном из которых ехал император Николай I, прошел это расстояние за 35 минут.

Этот день в истории

1836 г. — началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург — Царское Село — Павловск.

В 1834 году горное ведомство России пригласило к себе на работу профессора Венского политехнического института, строителя первой железной дороги общего пользования в Европе, Франца Антона фон Герстнера, чеха по национальности. В том же году он был командирован на Урал для изучения условий сбыта продукции горных заводов и обзора местных путей сообщения. По возвращении в Петербург он предоставил Николаю I доклад о необходимости строительства железных дорог в России, в том числе и магистрали Петербург — Москва. После рассмотрения технических и экономических аспектов строительства таких дорог специальным комитетом Герстнеру была выдана привилегия на постройку Царскосельской железной дороги (Петербург — Царское Село — Павловск). Средства для выполнения работ (три миллиона рублей) были собраны по подписке в течение шести месяцев.

К весне 1836 года все было подготовлено для начала работ. Насыпь начали возводить в мае 1836 года. Всю трассу, за исключением местности, прилегающей к Петербургу, которая не была приобретена обществом, распределили на участки, отданные подрядчикам и артелям в 30-40 человек.

Техническое руководство строительством осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже выполняли подобные работы на железных дорогах Англии. Стройку охраняли 30 смотрителей и столько же солдат и сторожей. Всего в период наиболее интенсивного строительства насыпи на трассе работали до 1800 человек.

Во второй половине лета к ним присоединилось 1400 солдат, снятых с Красносельских лагерей. Главными рабочими инструментами являлись лопаты и кирки, использовались тачки и конные повозки. Решая многие технические вопросы, связанные с выбором оборудования и подвижного состава, Герстнер думал и о привлечении пассажиров будущей Царскосельской линии.

Предприимчивый инженер решил сделать Павловский вокзал центром для увеселительных прогулок, всевозможных зрелищ. С этой целью для Павловска были заказаны фонтаны и оборудование к ним, проведены переговоры об изготовлении для станции Павловск «большого музыкального инструмента».

Труды Герстнера не пропали даром, со временем Павловский вокзал стал одним из лучших концертных учреждений России. Здесь выступали знаменитые дирижеры, вокалисты. Строительный сезон 1836 года заканчивался, но земляные работы не были завершены. Их предполагалось закончить в следующем году.

Стало ясно, что сквозного движения между Петербургом и Павловском к намеченному сроку — 1 октября — не открыть. Чтобы хоть как-то спасти положение, а заодно свою репутацию, строитель линии решил открыть движение на готовом к эксплуатации небольшом участке дороги между Царским Селом и Павловском (3,5 версты). Открытие движения между Царским Селом и Павловском было назначено на 27 сентября.

Так как заказанные паровозы еще не поступили, решили использовать конную тягу. Сотни жителей Павловска и Царского Села, а также приехавшая из Петербурга публика в назначенное время собрались в Павловском парке. По приглашению Герстнера экипажи заполнили любопытные зрители. Весь путь в 3,5 версты лошади с составом пробегали за 15 минут.

На 6 ноября были назначены первые поездки с паровозной тягой. К этому времени в вагонных и паровозных депо, находившихся близ Царского Села (в сторону Петербурга), уже был собран весь прибывший на дорогу подвижной состав. В полдень около стоявшего на станционных путях поезда был отслужен молебен и поезд, вагоны которого заполнили многочисленные пассажиры, отправился в Павловск. «. Не можем изобразить, как величественно сей грозный исполин, пыша пламенем, дымом и кипящими брызгами, двинулся вперед. Стоявшие по сторонам дороги зрители изумлялись, видя величественное, ровное, легкое, притом скорое движение машины. «. Поездки были бесплатными, желающих находилось много, и поэтому в каждый вагон набивалось до 50 человек. Толпы людей стояли вдоль пути, большую скорость развивать было опасно, и паровозы водили поезда со скоростью 20-24 версты в час.

Торжественное открытие всей линии Царскосельской железной дороги в присутствии всех министров и дипломатического корпуса состоялось 30 октября (11 ноября по н.с.) 1837 года. Первым рейсом из Петербурга в Царское Село управлял сам Герстнер. До Обводного канала в целях безопасности поезд шел медленно, и лишь перейдя мост, начал набирать скорость.

Через 35 минут под громкие рукоплескания и крики «ура!» встречающих поезд подошел к платформе станции Царское Село. Здесь в двух больших залах приехавших ожидали накрытые столы, состоялся торжественный банкет. Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду, на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали водевиль «Поездка в Царское Село», в котором главная роль была отведена паровозу.

За кем все-таки приоритет?

Хотя к тому времени (1837 г.) уже был создан (1833-1834 г.г.) паровоз Черепановых (не братьев, как пишут в некоторых источниках, а отца с сыном), на первой железной дороге были использованы паровозы из Англии.

(Если не ошибаюсь, копия паровоза Черепанова стоит на входе в музей железнодорожной техники в г.Новосибирске)

Черепановы вполне могли стать первыми изобретателями паровоза, т.к. еще в 1824 году Ефим Черепанов сконструировал паровую машину мощностью в четыре лошадиных силы, а спустя четыре года Черепановы построили оригинальную золотопромывательную машину, которая промывала в день 800-1000 пудов золотоносного песка. Один черепановский агрегат заменял 24-х старателей и восемь лошадей. Эта разработка оказалась настолько доходной, что хозяева приказали Ефиму Александровичу и Мирону Ефимовичу построить еще две аналогичные машины.

Но это был еще не паровоз. В 1834 году в Нижний Тагил Мирон Черепанов вернулся переполненный впечатлениями от увиденного за границей (в Англии). Произошло это, несмотря на «. затруднения, как по незнанию языка, так и по невозможности видеть внутреннее расположение машин, в действии находящихся». Немедленно Черепановы приступили к созданию первого русского паровоза. И уже в пятом номере санкт-петербургского «Горного журнала» за 1835 год об отце и сыне Черепановых было сказано:

По своей конструкции первый русский паровоз превосходил общий уровень тогдашней паровой техники, так же как и рельсовая колея, сооруженная по образцу фроловских дорог, оказалась в техническом отношении совершенней тогдашних зарубежных магистралей. Предполагалось протянуть чугунные колесопроводы от Выйского завода к Медно-рудянскому руднику, но этот еще более масштабный проект Черепановым не удалось завершить.

Тем не менее известие о нем появилось в седьмом номере «Горного журнала»: «. Ныне гг. Черепановы устроили другой пароход большого размера, так что он может возить за собой до тысячи пуд тяжести. Почему и предположено ныне же продолжить чугунные колесопроводы от Нижнетагильского завода до самого медного рудника, и употреблять пароход для перевозки медных руд из рудника на завод».

Существует несколько мнений, почему удачные в целом изобретения русских инженеров не поступили в серийное производство.

Есть версия, что большое противодействие растущей популярности паровых машин оказывали объединения конных извозчиков, терявших свой доход. Но существовал и ряд более важных причин, по которым паровозы Черепановых остались в истории в качестве выставочных экспонатов. Топливом для новых паровых машин служил лес, который приходилось вырубать в окрестностях железной дороги в больших количествах. А придумать способы постоянного подвоза к паровозу дров Черепановым не удалось, для этого следовало разработать целую независимую инфраструктуру. Это и отличало их агрегаты от изобретений Стефенсона, использовавших как топливо уголь, который они постоянно и перевозили.

Георг Стефенсон, сыгравший большую роль в развитии паровозной техники и паровозостроения, на вопрос «Кто изобрел паровоз?» справедливо отвечал:

«Паровоз есть изобретение не одного человека, а целого поколения инженеров и механиков».

Источник: aftershock.news