Необходимость приводимых ниже сведений об истории плоти- ностроения и о конструкциях древних гидротехнических сооружений представляются важными автору по двум основным причинам. Первая причина заключается в демонстрации многовекового опыта эксплуатации плотин и их жизненно важной роли в развитии и существовании цивилизаций. Анализируя соответствующий исторический материал, можно убедиться, что ряд инженерных вопросов осознавался человечеством на протяжении тысячи лет, чтобы в настоящее время плотины могли эффективно предотвращать негативные последствия наводнений, улучшать орошение, создавать напор воды для выработки электроэнергии.

Вторая причина состоит в провокации интереса у студентов к нахождению отличий между конструкциями древних плотин и современных сооружений. Такое сопоставление может способствовать анализу уже современных конструктивных решений, а также анализу изменений, которые произошли в области технологий строительства и применяемых для строительства материалов.

Следы Чужих технологий. Тайна низкой Асуанской плотины

Как будет показано ниже, древние плотины были невысокими (5—20 м) и «распластанными». К настоящему времени гидротехники способны возводить очень высокие и тонкие, а следовательно, конструктивно сложные плотины. Так, высота отдельных плотин достигает более 300 м. Принимая во внимание тысячелетнюю историю плотиностроения, тенденцию усложнения конструкций плотин и технологий строительства, можно уверенно предположить, что гидротехническая наука будет продолжать развиваться.

Конструкции древних плотин

Жизнь без воды невозможна, но ее излишек часто бывает разрушительным, а дефицит воды в прошлом становился началом конца многих цивилизаций. Неслучайно первые цивилизации зародились по берегам больших рек; при этом сельское хозяйство являлось самой важной отраслью экономики этих цивилизаций. Проживание

и и ведение хозяйственной деятельности у берегов рек, с одной стороны, было вынужденным, а с другой — сопряженным с рисками разливов рек. Чтобы приспособить такое природное (нерегулярное) поступление воды в естественные водоемы (реки) для удовлетворения потребностей людей, применяли технические средства. Так, еще с древних времен люди использовали идею об аккумуляции воды в больших искусственных водоемах (водохранилищах) в периоды ее избыточного поступления (периоды паводков) и расходования воды в периоды засух.

Освоение земель, удаленных от рек, требовало строительства других гидротехнических сооружений — каналов и вспомогательных устройств для забора воды из каналов. Все эти мероприятия, направленные на управление использованием водными ресурсами, требовали возведения плотин.

Поскольку бетонные плотины и плотины с применением негрунтовых (искусственных) материалов появились только в XX в., ниже рассматриваются конструкции грунтовых плотин.

Историю строительства грунтовых плотин можно условно разделить на два основных периода. Первый период берет начало от древнейших времен до начала XX в., когда плотины строили без какого-либо расчетного (научного) обоснования, только на основе имевшегося опыта и интуиции древних строителей. Второй — от начала XX столетия до настоящего времени, когда проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений стали осуществляться на начавшей зарождаться научной базе. С большой степенью условности можно утверждать, что данная научная база в настоящее время основывается на следующих главных направлениях:

Нил почти не виден. Как эфиопская мега плотина создала огромную проблему для Африки

- • изыскания (инженерно-геологические, топографические, гидрологические и др.);

- • гидравлические исследования;

- • расчеты, обосновывающие прочность и устойчивость сооружений;

- • опыт эксплуатации, т. е. данные натурных наблюдений, использующие визуальные наблюдения и показания контрольно-измерительной аппаратуры, установленной в тело сооружений.

Первые упоминания о плотинах, предназначенных для создания водохранилищ, связаны с древней Месопотамией [1], на территории которой возводились водохранилищные плотины для полива посевов, снабжения населения питьевой водой и защиты от наводнений. Некоторые древние плотины Месопотамии треугольниками показаны на карте для демонстрации не единичных случаев их возведения (рис. 1.1). Как видно из рис. 1.1, плотины были возведены на территории современной Иордании, Сирии, Ирака, Египта и Турции.

Рис. 1.1. Карта Месопотамии с древнейшими плотинами

Наиболее древние грунтовые плотины, руины которых сохранились до настоящего времени и обследованы, были построены примерно за 3 тыс. лет до н. э. у города Ява, располагавшегося в 100 км от современной столицы Иордании — г. Амман. Эти плотины были предназначены для создания десяти прудов-водохранилищ, необходимых для водоснабжения города в засушливое время года. Наиболее крупная из вышеупомянутых плотин представлена на рис. 1.2 [2].

Рис. 1.2. Поперечное сечение плотины Ява (размеры в метрах):

- 1 — ядро плотины из глинистого грунта, отсыпанного в первую очередь;

- 2 — ядро плотины из глинистого грунта, отсыпанного во вторую очередь;

- 3 — стенки из каменной кладки первой очереди; 4 — стенки из каменной кладки второй очереди; 5 — низовой клин, возведенный в первую очередь;

- 6 — низовой клин, возведенный во вторую очередь; 7 — дренаж

Высота плотины Ява составляет 5,5 м, длина — 80 м. Плотина возводилась поэтапно (в две очереди) и конструктивно представляет собой ряд стен из каменной кладки, пространство между которыми заполнено глинистым грунтом в качестве противофильтрацион- ного элемента (ядра) толщиной 2 м. С низовой стороны плотины выполнен пологий грунтовый откос заложением 1:3,7. Строгие определения будут даны ниже. В данном разделе грань плотины, примыкающая к водохранилищу, называется верховой гранью, а противоположная — низовой.

На рис. 1.2 глинистый противофильтрационный элемент, стенки из каменной кладки и низовой клин, возведенные в первую очередь, показаны соответственно цифрами 1, 3 и 5, а глинистый противофильтрационный элемент, стенки из каменной кладки и низовой клин, возведенные во вторую очередь, показаны соответственно цифрами 2, 4 и 6.

На рис. 1.3 показано поперечное сечение плотины Садд-Эль- Кафара, которая была построена в Египте с целью ирригации за 2600 лет до н. э. Плотина имела колоссальные запасы устойчивости: при высоте 14 м ее ширина по гребню составляла 56 м. Конструкция плотины включала центральное ядро из глинистого грунта, оконтуренного каменными упорными призмами. Откосы плотины выложены крупными блоками из известняка; при этом никаких переходных слоев между ядром и каменным материалом предусмотрено не было.

Рис. 1.3. Поперечное сечение каменно-земляной плотины Садд-Эль-Кафара (длина по гребню 113 м)

Плотина была разрушена паводком еще до окончания строительства, так как канал, который должен был отводить паводковые воды, не был построен вовремя.

Аварийные ситуации на древних плотинах (как, впрочем, и на современных грунтовых плотинах) часто являлись следствием не учтенных заранее и трудноконтролируемых процессов нарушения структуры грунта в основании или грунтовом материале самого сооружения. При этом конструкции древних плотин не имели тех конструктивных элементов (фильтров, дренажей), которые гарантируют в настоящее время фильтрационную прочность грунтовых плотин на контакте с основанием и береговыми примыканиями, а также при сопряжении разных типов грунтов в теле плотин между собой. Из-за отсутствия именно этих элементов большинство древних грунтовых плотин оказались разрушенными, но некоторые после тысячелетней эксплуатации находятся в рабочем состоянии и по настоящее время. Такой эксплуатирующейся плотиной с тысячелетней историей является плотина Кофини, построенная в Греции в 1260 г. до н. э.

Плотина Кофини является однородной грунтовой плотиной, у подошвы верхового и низового откосов которой выполнены каменные стенки. Верховая стенка заделана в основание и тем самым позволяет предотвратить размыв. Низовая стенка служит подпорной стеной. При высоте плотины 10 м ее ширина по основанию переменная, от 57 до 103 м. Ширина гребня также переменная — от 3 до 50 м. Уклон верховой грани переменный: от 1 : 2 до 1 : 3, а низовой грани — 1:2.

Почти за 3300 лет своего существования плотина неоднократно подвергалась наводнениям и землетрясениям, но не была разрушена и эксплуатируется до настоящего времени.

В 219 г. до н. э. в Китае была построена каменная плотина Ти- ангпинг, перегораживающая речной поток с целью подпора воды в реке и направления воды в оросительные каналы (рис. 1.4). Под вертикальной напорной гранью плотины забиты деревянные сваи, предотвращающие размыв. Низовая пологая грань покрыта каменными плитами, уложенными вертикально. Неровная поверхность камней гасит значительное количество энергии воды при переливе. Также за плотиной выполнено специальное устройство для гашения энергии воды (водобойный колодец) длиной 6 м.

Рис. 1.4. Поперечное сечение плотины Тиангпинг (размеры в метрах):

- 1 — каменная подпорная стенка; 2 — деревянные сваи;

- 3 — крепление камнем

Еще одним примером выдающегося сооружения является плотина Корнальво, построенная римлянами в середине II в. н. э. в Испании (рис. 1.5). Причиной такой превосходной оценки является не только успешный опыт эксплуатации гидротехнического сооружения в течение без малого двух тысяч лет, но и конструкция, во многом отвечающая современным представлениям.

Рис. 1.5. Поперечное сечение плотины Корнальво (размеры в метрах):

- 1 — шахтный водосброс; 2 — система продольных и поперечных стенок из каменной кладки; 3 — глинистый грунт с включением камня;

- 4 — крепление откоса тесаным камнем

Плотина расположена в 16 км от г. Мерида и предназначена для снабжения жителей города водой, которая подавалась по акведуку длиной 20 км. Грунтовая плотина высотой 24 м и длиной по гребню 200 м формирует водохранилище объемом около 10 млн м 3 . Заложение верхового откоса — 1 : 1.5, заложение низового откоса — 1:2.

Плотина Корнальво имеет несколько конструктивных особенностей:

- • во-первых, поперечные и продольные каменные ряжевые стенки, способствующие повышению устойчивости верхового откоса. Пространство между стенками заполнено глинистым грунтом и камнем;

- • во-вторых, уникальный шахтный водосброс с поперечным сечением 4,5 х 4,5 м и отводящий туннель (0,5 х 17 м). Уникальность этих сооружений из каменной кладки заключается в их «смелости», поскольку толщина стенки водозаборной шахты на верхних 10 м составляет не более 0,5 м.

Россия по климатическим условиям не нуждалась остро в орошении, и первые сведения о строительстве на Руси плотин для водяных мельниц относятся к XIV в. Интенсивное строительство плотин началось в России лишь в XVIII в. для водоснабжения промышленных предприятий. В это же время одновременно с созданием флота начинается строительство судоходных систем, соединивших бассейны разных рек.

Примером судоходного гидротехнического строительства является возведение в средневековом Китае так называемого Великого канала, который был проложен вдоль берега Желтого моря. Он берет свое начало на севере в районе Пекина и тянется на юг до Ханчжоу, пересекая реки Хуанхэ, Хуайхэ и Янцзы, опоясывая весь Восточный Китай. Его строительство окончательно завершено в XIII в. Длина канала составляет 1800 км, глубина 3—9 м, а ширина до 30 м [1].

В средневековом Китае Великий канал имел огромное значение для хозяйственных и культурных связей между севером и югом страны. Это самый длинный искусственный водный путь в мире и один из самых обширных средневековых проектов гидротехнического строительства.

Подтверждением широкомасштабного гидротехнического строительства, охватывающего разные страны и континенты, является табл. 1.1. Здесь приведен перечень плотин, представляющих интерес с точки зрения целей их возведения, условий эксплуатации и объемов созданных ими водохранилищ [2].

Информация о некоторых древних плотинах

Современное название страны Цель

строительства

Год строительства до н. э. / Количество лет эксплуатации

Конструкция

Высота / Длина, м

Современное состояние и др. примечания

Иордания Для водоснабжения Ява

Насыпная с грунтовым ядром в стенках из каменной кладки с низовой грунтовой призмой

Источник: studme.org

Взаимодействие плотины с рекой и речным руслом

Плотины являются общими гидросооружениями, по целевому назначению относятся водоподпорным сооружениям и являются среди них наиболее важными.

Водоподпорным называется сооружение, удерживающее с одной стороны воду на более высоком уровне, чем с другой. Как отмечалось выше, часть водного объекта по ту сторону водоподпорного сооружения, где имеется более высокий уровень воды, называется верхним (подпёртым) бьефом, а по другую сторону – нижним бьефом. Разность уровней верхнего и нижнего бьефов называется напором на сооружении. Плотиной называется водоподпорное сооружение, перегораживающее русло или долину реки. Водоподпорные сооружения же, устраиваемые по берегам рек для защиты земель от затопления, носят название дамб или валов.

К подпорным сооружениям относятся также ряд специальных сооружений, например, судоходные шлюзы и шлюзы-регуляторы на оросительных и осушительных системах, плотоходы и некоторые другие.

Плотины принято классифицировать по нескольким признакам.

По цели устройства. Различают две основные цели устройства плотины: а) поднятие уровня воды в реке на некоторую высоту и регулирование этого уровня, что достигается строительством водоподпорной плотины; б) создание хранилища воды, что достигается строительством водохранилищной плотины. Во многих случаях одну и ту же плотину устраивают и для поднятия уровней воды в реке, и для образования водохранилища. Такая плотина будет и водоподъёмной, и водохранилищной.

По возможности пропуска воды. В зависимости от пропуска воды через створ плотины различают: глухие плотины и водосбросные плотины.

По основному материалу: из грунтовых строительных материалов, бетонные плотины, железобетонные плотины, деревянные плотины, плотины из прочных материалов (стали, синтетической плёнки и т. д.) и комбинированные.

По высоте создаваемого напора. Принято выделять низконапорные плотины с напором менее 25 м, средненапорные – с напором от 25 до 75 м и высоконапорные – с напором более 75 м.

По характеру основания. Различают плотины, построенные на мягких грунтах (проницаемых, нескальных) и на скальных грунтах (от вида грунта основания зависит характер фильтрации воды под плотиной). [2, с. 16-18].

Действие речного потока на плотину.

Кроме тех видов воздействия, которые вода оказывает на любое гидросооружение (см. п. 1.1), плотины испытывают со стороны водного потока ряд дополнительных действий, последствия которых учитываются в конструкциях рассматриваемых сооружений.

В верхнем бьефе у плотины поток имеет обычно скорости течения меньше, чем они были до создания подпора. Однако на подходе к водосбросным отверстиям местные скорости возрастают и при известном их значении возможны размывы русла, способные привести к нарушению устойчивости плотины (рис. 1.3.1). Для защиты русла от размыва перед плотиной устанавливается специальное покрытие, носящее название понур. Другое назначение понура – борьба с фильтрацией воды под сооружением.

В пределах плотины вода движется с очень большими скоростями (иногда более 20 м/с), оказывая на сооружение динамическое воздействие ввиду возникающих пульсаций потока, местных сопротивлений и пр. Сведение этих воздействий до возможного минимума достигается путем подбора плавных форм тех поверхностей сооружения, по которым движется поток.

В нижнем бьефе за плотиной значительная кинетическая энергия потока, пропорциональная расходу воды и квадрату скорости, неизбежно разрушает русло, вызывает глубокие размывы даже скального грунта дна реки, что будет угрожать целости плотины. Поэтому принимаются меры гашения избыточной кинетической энергии и защиты русла от разрушения специальными покрытиями.

Для этого непосредственно за водосливом укладывают массивную плиту, называемую водобоем. На нем теряется основная часть кинетической энергии путем образования вальцов при сопряжении потока с водой нижнего бьефа, а также благодаря расщеплению потока на отдельные струи и взаимному перемешиванию струй, для чего на водобое часто устраивают специальные выступы, пороги, стенки. За водобоем следует обычно гибкое, проницаемое для воды покрытие, называемое рисбермой, на которой скорости потока доводятся до величин, не опасных для грунта русла (рис. 1.3.2). [2, с. 18-21].

Заиление водохранилищ. Влекомые и взвешенные наносы, попадая в водохранилище, вследствие малых скоростей течения в нем начинают осаждаться и откладываться на дне. При осаждении более крупные наносы откладываются в верхней (хвостовой) части водохранилища, более мелкие сносятся ниже и самые мелкие, взвешенные, разносятся течением по всей части водохранилища.

При сработке водохранилища наносы, отложившиеся в его хвостовой части, постепенно смываются вниз и более равномерно распределяются по всей чаше. Смыв наносов прекращается ниже уровней мертвого объема, и поэтому последний постепенно и непрерывно заполняются наносами. Наносы, остающиеся в водохранилище во взвешенном состоянии, частично удаляются через водозаборные и водосбросные сооружения вместе с водой. При заполнении мертвого объема дальнейшее отложение наносов приводит к уменьшению полезного объема водохранилища и нарушению его работы. Расчет заиления водохранилищ и определения срока их службы является одним из основных и еще недостаточно разработанных вопросов гидрологии [6, с.320].

Действие плотины на речной поток.

Плотины, образующие водохранилища, особенно крупные, приводят к коренным преобразованиям водного режима, увлажненности и микроклимата, прилегающих к ним территорий, вызывая изменение их флоры и фауны. Остановимся на основных изменениях, происходящих выше и ниже плотины в реке и речном русле.

Подпор, созданный плотиной, распространяется на значительные расстояния, вызывая увеличение глубин в реке и уменьшение скорости течения, что приводит к разнообразным последствиям. Так, повышаются уровни грунтовых вод в речных поймах, долинах и в прибрежной зоне водохранилищ. Это явление в большинстве случаев отрицательно сказывается на окружающей среде, так как сопровождается заболачиванием территории, выпадением лесов по берегам водохранилищ в северных районах, засолением почв в южных районах, всплытием торфяников и др. (рис. 1.3.3).

В связи с уменьшением по мере приближения к плотине скорости течения потока в водохранилище происходит выпадение из воды наносов, которые сортируются по крупности сообразно со скоростями течения, т.е. с постепенным уменьшением крупности по направлению к плотине.

Помимо наносов, приносимых рекой, твердый материал поступает в водохранилище за счет обрушений берегов вследствие размывающего действия волн, вследствие оползней, осыпей и обвалов крутых берегов. Все эти процессы приводят к так называемому переформированию берегов водохранилищ и образованию пологих «пляжей» в прибрежной зоне.

В связи с отложением наносов емкость водохранилища уменьшается, причем темпы такого уменьшения зависят от количества наносов, от емкости водохранилища, условий работы последнего и других факторов. Отмечаются случаи, когда построенное водохранилище заиляется за относительно короткий срок – за несколько лет; например, подпорный бьеф Земо-Авчальской ГЭС на реке Куре в течение 5 лет был заилен на 60 %, Штеровское водохранилище на реке Миус (Донбасс) за такой же период на 85%. Вместе с тем в литературе приводятся также примеры водохранилищ, которые почти не заиляются; к ним относится водохранилище одной из высочайших в мире плотин Боулдер (на р. Колорадо), которое в соответствии с проведенными расчетами должно заполниться илом только через 445 лет.

Откладывающиеся наносы не только уменьшают полезную емкость водохранилища и создают в хвостовой его части затруднения для судоходства, но и приводят к постепенному подъему уровня воды в верхнем бьефе, а также более дальнему от плотины распространению кривой подпора, что вызывает увеличение затоплений земель. В частности, в зоне примерного подпора может оказаться гидрологический (водомерный) пост, который до строительства плотины и наполнения водой водохранилища находился на свободном участке реки.

Если ситуация такова, что насыщенность водного потока наносам значительно уменьшается за счет осаждения их в зоне водохранилища, то тогда в нижний бьеф водоподпорного сооружения поступает осветленная вода. В результате устойчивость русла в нижнем бьефе, установившаяся в предшествующий строительству плотины период, нарушается, так как поток начинает интенсивно размывать русло и насыщаться наносами в соответствии со своей «транспортирующей способностью». При этом дно русла нижнего бьефа будет несколько понижаться, иногда на значительное расстояние от плотины (десятки и даже сотни километров). Снижение дна русла в нижнем бьефе может вызвать:

а) нарушение устойчивости мостовых опор;

б) понижение уровня грунтовых вод в берегах, что сопровождается, в частности, обсыханием колодцев;

в) ухудшение работы ранее построенных водозаборов.

После строительства плотины существенно меняется и ледово-термический режим на участке реки, оказавшейся в зоне распространения подпора. В верхнем бьефе вследствие резкого замедления скоростей течения быстрее наступает ледостав, ледяной покров достигает большей толщины, чем имел место до строительства сооружения, затягиваются сроки вскрытия, что отрицательно сказывается на условиях судоходства и даже может оказать влияние на микроклимат прилегающей территории.

Накопление больших объемов воды способствует аккумуляции в водохранилищах дополнительного тепла (впрочем, мало влияющего на ледовый режим верхнего бьефа). Это тепло, поступая с водой в нижний бьеф, вместе с высокими скоростями потока зимой замедляет формирование за плотиной ледяного покрова, приводя к образованию полыней. Последние при определенных метеорологических условиях являются «фабриками шуги». Шуга же, перемещаясь водным потоком в больших количествах на нижележащие участки реки, где установился ледяной покров, способствует образованию зажоров, приводящих к зимним наводнениям и образованию обширных наледей, иногда приносящих значительный ущерб народному хозяйству (выход из строя дорог, мостов и линий связи и т.п.). [1, с. 21-23].

Фильтрация воды под плотиной. Причины и последствия.

Основания плотин – различные горные породы – обычно в той или иной степени проницаемы для воды (в том числе и скальные). [2, с. 21-23]. Это происходит вследствие пористости грунтов, слагающих основание плотин, берега рек, поймы и речные долины — вода из верхнего бьефа под действием напора фильтрует в основание плотины и в берега в обход её. [2, с.317]. Естественно, что после поднятия плотиной уровня воды в реке основание сооружения насыщается водой, которая движется по порам и трещинам из зоны большего давления в зону меньшего давления, т. е. из верхнего бьефа в нижний бьеф. Это движение называется фильтрационным или фильтрацией воды.

Область фильтрации под напорным гидротехническим сооружением ограничивается сверху поверхностями сооружения, которыми оно соприкасается с грунтом основания и берегов, а снизу – кровлей водоупора (иногда водоупор отсутствует на практически достижимой глубине). Входной поверхностью фильтрационного потока является дно верхнего бьефа, выходной – дно нижнего бьефа и проницаемые для воды части сооружения (рисберма, дренажные устройства и пр.).

Фильтрация воды под сооружением является напорной, т. к. свободная поверхность фильтрационного потока отсутствует. Линия контакта сооружения с грунтом основания по направлению продольной оси потока называется подземным или фильтрационным контуром, который обычно представляет собой ломаную линию (на рис. 1.3.2 линия ABCDEFGKL).

Фильтрация воды под напорными гидротехническими сооружениями имеет следующие последствия:

1) происходит потеря (утечка) воды из водохранилища в нижний бьеф;

2) фильтрующаяся вода оказывает гидростатическое давление на подошву сооружения, направленное снизу вверх и называемое обычно противодавлением ввиду направленности его противоположно силе тяжести. Противодавление как бы облегчает сооружение, уменьшает его вес и сопротивление сдвигающим сооружение горизонтальным силам;

3) фильтрующаяся вода может механически и химически действовать на грунт, слагающий основание сооружения, увлекая за собой мелкие частицы, а соли растворяя и унося их в нижний бьеф. В первом случае процесс называется механической суффозией грунта, а во втором – химической суффозией. Начавшаяся суффозия делает грунт основания проницаемым для воды, скорости фильтрации возрастают, фильтрующийся поток оказывается способным выносить частицы большего размера и при дальнейшем развитии явления может закончиться разрушением основания и аварией сооружения.

Таким образом, борьба с последствиями фильтрации конкретно направлена на сокращение потерь воды из верхнего бьефа, на уменьшение противодавления, на снижение скоростей фильтрационного потока.

Априори можно утверждать, что при одном и том же напоре на плотине фильтрация под сооружением и её последствия будут тем меньше, чем больше путь фильтрации, т.е. длина фильтрационного контура.

Удлинение путей фильтрации создаётся устройством перед плотиной водонепроницаемого покрытия, называемого понуром, а под понуром и сооружением — вертикальных преград в виде шпунтовых стенок в мягких грунтах, либо в виде цементных, битумных и других завес в скальных основаниях.

Аналогичный процесс фильтрации совершается и в берегах русла или долинах, к которым примыкает подпорное сооружение. Борьба с этим явлением также ведётся в основном удлинением путей фильтрации.

Для обоснованного определения размеров противофильтрационных элементов плотины и полного учёта стока в створе гидроузла необходимо уметь рассчитывать значения основных параметров фильтрационного потока: его скорости, расходы и противодавления. [1, с. 23-24].

Бетонные и железобетонные плотины.

Плотины по конструктивным признаками и условиям статической работы различают:

· гравитационные массивные (рис. 1.3.4 а), т.е. плотины, устойчивость которых обеспечивается их собственным весом – горизонтальному сдвигающему гидростатическому давлению воды в данном случае противостоит сила трения (а иногда и сила сцепления), действующая по подошве плотины, которая зависит от веса плотины и коэффициента трения тела плотины по основанию;

· контрфорсные (рис. 1.3.4 б), устойчивость которых обеспечивается не только весом самой плотины, но и весом воды в объеме призмы АВС; эти плотины имеют большой уклон верховой грани со стороны верхнего бьефа;

· арочные (рис. 1.3.4 в), работающие как свод, «положенный на бок» и упирающийся своими пятами в берега;

· гравитационные облегченные, т.е. такие плотины, в которых предпринят ряд конструктивных мер с целью экономии дорогостоящего бетона, разумеется при сохранении необходимой устойчивости сооружения.

Среди наиболее известных бетонных гравитационных плотин на скальном основании следует назвать плотины:

· Гранд-Диксанс на р. Диксанс (наибольшая высота – 281 м, Швейцария),

· Гувер (Боулдер) на р. Колорадо (наибольшая высота – 222 м, США),

· Шаста на р. Сакраменто (наибольшая высота – 184 м, США),

· Братская на р. Ангаре (наибольшая высота – 124 м, Россия),

· Элефант Бьют на р. Рио-Гранд (наибольшая высота – 94 м, США) и др.

Плотины из грунтовых материалов.

К грунтовым материалам относятся:

· нескальные грунты (глинистые, песчаные, крупнообломочные);

· естественный камень, получаемый путем разработки скального грунта.

Плотины из грунтовых материалов почти всегда бывают глухими: перелив воды через их гребень допускается только как исключение для плотин малой высоты (при условии принятия соответствующих мер).

Плотины из грунтовых материалов оказываются весьма экономичными конструкциями, если вблизи места строительства имеется соответствующий грунт или камень. Существенным положительным качеством рассматриваемого типа плотин является их долговечность, простота конструкции и производства работ по их осуществлению, в связи с чем для сооружения таких плотин не требуется, в частности, большого количества квалифицированной рабочей силы.

Земляные плотины, являясь древнейшим типом плотин, и в настоящее время имеют самое широкое распространение. Эти плотины можно троить практически на всех основаниях, что является их крупнейшим преимуществом. Среди наиболее известных земляных плотин следует назвать:

· Андерсон Рэнч (наибольшая высота – 139 м, США),

· Плотина ГАЭС (наибольшая высота – 125 м, Люксембург),

· Сер-Понсон (наибольшая высота – 122 м, Франция),

· Барири (наибольшая высота – 112 м, Бразилия) и др.

По способам постройки земляные плотины делятся на насыпные, возводимые путем отсыпки грунта в тело плотины (насухо или в непроточную воду) и намывные, возводимые средствами гидромеханизации земляных работ.

Способ постройки плотины существенно влияет на ее конструктивные особенности.

Земляные насыпные плотины по конструктивным признакам принято разделять на следующие основные типы (рис. 1.3.5):

· плотины из однородного грунта, т.е. выполненные из одного вида слабоводопроницаемого грунта (рис. 1.3.5 а);

· плотины из неоднородного грунта, т.е. выполненные из разных грунтов; часто отдельные грунты в теле плотины располагают так, чтобы водопроницаемость плотины увеличивалась по направлению от верхнего бьефа к нижнему (рис. 1.3.5 б), иногда же наиболее водонепроницаемый грунт помещают в центральной части профиля плотины (рис. 1.3.5 в);

· плотины с наружной (верховой) маловодопроницаемой или водонепроницаемой противофильтрационной преградой в виде экрана, выполненного из маловодопроницаемого грунта (рис. 1.3.5 г, е), асфальтобетона, полиэтиленовой пленки и т.п. (рис. 1.3.5 д);

· плотины с внутренней (центральной) маловодопроницаемой или водонепроницаемой преградой в виде ядра, образованного маловодопроницаемым грунтом (рис. 1.3.5 ж), или диафрагмы (рис. 1.3.5 з) из негрунтовых материалов – бетона, железобетона, асфальтобетона, полиэтиленовой пленки, металла и т.п.

Деревянными плотинами называются такие, в которых нагрузка от воды и других факторов воспринимается в основном деревянными конструкциями, а устойчивость против сдвига обеспечивается закреплением деревянных частей в основании, нагрузкой их балластом в виде земли, камня и другими средствами.

Деревянные плотины, как правило, устраивают водопропускными (водосливными); глухие деревянные плотины применяются очень редко, так как они оказываются даже в лесистых местностях дороже глухих земляных или каменно-набросных плотин. Рассматриваемые плотины сооружаются:

· главным образом в целях улучшения лесосплава на небольших лесосплавильных реках;

· иногда в связи с устройством небольших ГЭС или тех или других интересах сельского хозяйства.

Основной породой дерева в плотиностроении является сосна как наиболее распространенная и стойкая в условиях переменной влажности.

Положительными качествами древесного строительного материала, содействовавшими широкому применению его в плотиностроении, являются: легкость обработки и простота конструкции, упругость, малая чувствительность к колебаниям температуры, хорошая сопротивляемость размывающему действию воды, сравнительная дешевизна.

Недостатком дерева являются: деформативность древесины (усушка, коробление и снижение ее прочности под влиянием влажности); трудность конструирования элементов, работающих на растяжение; сгораемость; подверженность гниению и разрушению вредителями. Последнее обстоятельство наиболее важно, так как до 10-15 лет сокращает срок надежной службы сооружения, хотя при своевременном ремонте верхних частей плотины срок этот может быть доведен до 25 лет и более. В целях борьбы с гниением дерево в соответствующих местах конструкции пропитывается антисептиками.

Плотины из прочих строительных материалов.

Особое место занимают небольшие плотины временного типа, выполняемые или из подручного материала или разборчатые.

К числу первых, в частности, относятся плотины из хвороста, устраиваемые до напоров 2-3 м; плотины, выполняемые из свежесрубленных деревьев с ветвями и листвой (высотой до 5,0 м); габионные плотины, образованные из проволочных (сетчатых) «ящиков», заполненных камнем, называемых габионами (высота достигает 5 метров и более).

Разборчатые плотины используются для производства ремонтных работ на шлюзах, в доках и для создания на небольших водотоках сезонных водохранилищ с целью удовлетворения разнообразных потребностей сельского хозяйства. Раньше такие плотины применялись и для улучшения судоходных условий на реках.

1.4 Опасность прорыва и затопления

Опасность прорыва плотин.

Создание водохранилищ с площадью водного зеркала более 100 кв. км началось после 1915 г. и стало возможным в результате изменений в технологии земляных и бетонных работ, позволивших возводить крупные и сравнительно дешевые сооружения. Но бум гидротехнического строительства приходится на последние 30-40 лет, когда было построено более 85 % всех существующих в мире плотин. Водохранилища стали неотъемлемой чертой ландшафта многих стран мира, важным элементом их национальной экономики.

Всего в мире построено более 100 тыс. подпорных гидротехнических сооружений, а общая площадь водохранилищ превосходит акваторию десяти Азовских морей. В настоящее время общий объем водохранилищ на Земле составляет 6500 куб. км, что в три раза больше объема пресной воды всех рек.

Конец нашего столетия характеризуется значительными темпами освоения гидроэнергоресурсов и переходом от строительства преимущественно крупных водохранилищ энергетического значения к средним и даже малым. Сегодня не так уж много рек, на которых не было бы хоть одного водохранилища. В России построено и находится в эксплуатации свыше 3 тыс. водохранилищ.

Подпорные гидротехнические сооружения доказали свою надежность и долговечность – многие из них функционируют десятки и даже сотни лет. Особенно надежны в эксплуатации гидросооружения, построенные в последние годы. Однако материалы мировой статистики и события недавних лет свидетельствуют о том, что аварии на гидроузлах возможны, они могут привести к повреждению и разрушению плотин и примыкающих к ним сооружений.

По данным Комитета по авариям и разрушениям Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ), ежегодно в мире происходит более 3 тыс. аварий, нередко с большим материальным ущербом и человеческими жертвами.

Наиболее надежны бетонные плотины. Им примерно в 3 раза уступают каменно-земляные и арочные. Из 55 высоких бетонных плотин, сооруженных на территории бывшего СССР после 1926 г., 7 гидроузлов являются особо крупными, а 41 водохранилище имеет объем более 1 куб. км. Большая часть их функционирует 20-30 лет и более. Это значит, что они входят в период «старения» и нуждаются в особом внимании.

В последнее столетие в мире произошло более 1 тыс. случаев разрушения гидротехнических сооружений. Причинами были факторы не только природного, но и антропогенного характера. К первым относятся экстремальный сток, ледовые явления, нагоны, опасные метеорологические явления (бури, ураганы, ливни, снегопады, смерчи), изменения климата, землетрясения, цунами, оползни, обвалы, снежные лавины и сели, подвижки ледников, вулканические извержения.

Так, при подвижках ледников и перекрытии ими рек и ручьев образуются ледниково-подпрудные озера, которые затем изливаются, формируя мощные волны прорыва. Такое неоднократно происходило в районе ледника Федченко (сток воды увеличился в 10 и более раз, формируя катастрофические наводнения).

Прорыв горного Саргазонского водохранилища объемом 2,7 млн. куб. м и высотой плотины в 23 м в Таджикистане в 1987 г. явился причиной гибели 32 человек и нанес большой материальный ущерб.

Из «обвальных» озер наиболее известно Сарезское на Памире, возникшее в 1911г. вследствие землетрясения 9 баллов. Состояние естественной запруды этого озера, особенно в последние годы, вызывает большие опасения.

Антропогенный фактор заключается, главным образом, в недостаточном гидрологическом и инженерно-геологическом обосновании проектов. К аварии могут привести занижение возможных экстремальных расходов воды и размеров водосбросов, неправильный выбор места и неверная оценка условий для сооружения оснований плотин. Другие причины – износ оборудования, организационно-технические неполадки, некомпетентность и даже халатность эксплуатационного персонала. Достаточно вспомнить аварию 7 августа 1994 г. на плотине Тирлянского водохранилища в бассейне реки Белой в Башкортостане, когда после интенсивных дождей из-за изношенности механизмов не удалось открыть все отверстия берегового водосброса (работало только одно) и вода из переполненного водохранилища устремилась через гребень земляной плотины, которую разрушило в течение нескольких часов (семиметровая волна прорыва снесла пос. Тирлян, погибли 28 человек).

Кроме аварии на реке Белой прорывы плотин, сопровождающиеся человеческими жертвами, огромным материальным ущербом, произошли за последние годы в Свердловской (Кисилевское водохранилище), Калужской (Людовинское водохранилище), Ростовской и Волгоградской областях, в Калмыкии (многочисленные прорывы плотин прудов), на шлюзе Камского гидроузла.

Угроза прорыва плотин возросла также из-за ликвидации некоторых органов управления водным хозяйством, передачи ряда гидротехнических объектов различным собственникам.

Обследование водохранилищ и прудов-накопителей отходов, проведенное совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям в трех областях России, показало, что 12 % водохранилищ и 20 % прудов-накопителей отходов находятся в аварийном или предаварийном состоянии.

Гидротехнические сооружения, как правило, располагаются в черте или выше крупных населенных пунктов, и в случае аварии представляют большую опасность для населения и хозяйственных объектов. Так, в случае прорыва плотины в г. Пензе в зоне затопления может оказаться 75 тыс. человек, в г. Челябинск – 170 тыс. человек, а в случае прорыва плотины Волжского каскада – несколько миллионов человек. Между тем, сохраняется тенденция застройки нижних бьефов плотин в зонах возможного затопления.

Тревожная ситуация сложилась в 1998 г. в ряде регионов России. Небывалым оказалось весеннее наводнение в Краснодарском крае, причинами которого явились не только повышенные зимние осадки и раннее снеготаяние, но и бесконтрольное, без соответствующего инженерного обоснования массовое сооружение небольших прудов, плотин, запруд. Все эти емкости не были «сработаны» к весне новыми хозяевами с тем, чтобы задержать часть паводочных вод.

Опасными были половодья на Северной Двине, Мезени, Печоре, Урале, реках Волжского бассейна, Кольского полуострова. А города Великий Устюг, Ленск, Якутск в мае 1998 г. затопило почти полностью.

Возросшая опасность повреждения и разрушения хозяйственных объектов, в том числе гидротехнических сооружений, вследствие воздействия стихийных и антропогенных факторов заставила человеческое сообщество обратить особое внимание на проблему их безопасности и объединить усилия в деле защиты от стихийных и других бедствий.

В 1987 г. Генеральная ассамблея ООН объявила о проведении международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий. При этом особое внимание уделяется проблеме безопасности плотин. Этим вопросам были посвящены два Конгресса Международной Комиссии по большим плотинам, а в сентябре 1992 г. Комиссия организовала симпозиум «Плотины и экстремальные паводки», уделивший проблеме изучения причин прорыва больших плотин серьезное внимание. [8, с. 67-68].

Ликвидация последствий повреждения подпорных гидротехнических сооружений требует больших материальных затрат и времени. Но невосполнимы людские потери и опасны морально-психологические травмы. Поэтому усилия должны быть направлены на предвидение, предупреждение и прогноз последствий возможных аварийных ситуаций на гидроузлах. [9, с. 36-37]

Использование гидротехнических сооружений в ходе военных действий.

В 1938 г. во время войны с Китаем японские войска захватили столицу провинции Хэнань – г. Кайфын и были готовы к дальнейшему наступлению. Тогда китайцы разрушили одну из дамб, сооруженных на крупнейшей в стране реке Хуанхэ. Вода устремилась по старому руслу на юго-восток и быстро затопила обширную территорию, нанеся большой урон врагу. При этом, правда, погибли и 16 млн. своих же китайцев.

В 1944 г. немецкие самолеты уничтожили в Голландии дамбы, ограждавшие сушу от моря. В результате значительная часть территории этой страны оказалась затопленной морскими водами.

Еще один пример. Во время войны с Ираном Ирак начал сооружать дамбу и канал для перехвата воды из иранской реки с целью устранить мешающую военным действиям водную преграду. При этом преследовалась также цель обезводить один из районов Ирана с засушливым климатом и использовать воды реки для орошения земель в Ираке.

В ходе военных действий или террористического акта «искусственное» наводнение может быть вызвано и преднамеренным характером попуска вод. Такой прием был использован финнами на Карельском перешейке в советско-финляндскую войну, затопившими местность и превратившими ее в труднопреодолимую полосу для наступающих войск Красной армии. В Великую Отечественную войну и наши войска при обороне Москвы зимой 1941 г. затопили местность водами из Истринского водохранилища.

Крупные гидроузлы во время военных действий в стратегических целях разрушались специально. Наиболее известный пример – разрушение Днепрогэса.

В последние годы угрозу нормальному функционированию гидроузлов создают военные действия и террористические акты в зонах этно-социальных конфликтов. Например, существовала реальная опасность разрушения Дубоссарской ГЭС в период конфликта в Приднестровье, когда во время ракетно-артиллерийского обстрела была повреждена турбина ГЭС и создалась угроза затопления 60 населенных пунктов левобережья Днестра. Известна также попытка захвата оппозиционными силами Нурекской ГЭС в Таджикистане.

Сооружение гидротехнических объектов на реках может воздействовать на изменение направления, скорости течения и привести к изменению береговой линии или фарватера, который обычно является пограничной линией, разделяющей соседние государства. Изменение фарватера в ту или иную сторону вызывает искусственную подвижку границы, что имело место на некоторых рукавах Амура на границе России с Китаем. Известна также «война дамб» между Китаем и Вьетнамом на пограничной реке Думно, приведшая в 1979 г. к вооруженному конфликту. [1, c. 3].

Затопления местности, вызванные авариями на гидротехнических сооружениях.

К основным гидротехническим сооружениям, разрушение которых приводит к гидродинамическим авариям, относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы). Катастрофическое затопление, являющееся следствием гидродинамической аварии, заключается в стремительном затоплении местности волной прорыва. Масштабы последствий гидродинамических аварий зависят от параметров и технического состояния гидроузла, характера и степени разрушения плотины, объемов запасов воды в водохранилище, характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа местности, сезона и времени суток происшествия и многих других факторов. Особенно большие потери населению и значительный ущерб народному хозяйству может быть причинен при каскадном расположении гидроузлов, так как в результате разрушения вышележащего гидроузла образующаяся волна будет приводить к разрушению плотин гидроузлов, расположенных ниже по течению реки.

Прорыв гидротехнических сооружений может произойти из-за воздействия сил природы (землетрясения, урагана, обвала, оползня и т.п.), конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания плотины и т.д., а в военное время – как результат воздействия по ним средств поражения.

Однако, как правило, такие наводнения возникают из-за несвоевременного опорожнения малых водохранилищ, неготовности водоприемников, захламления русел, особенно у мостовых переходов. Из 300 аварий плотин в различных странах за период с 1902 г. по 1977 г. в 35 % случаев причиной аварии было превышение расчетного максимального сбросного расхода, т.е. перелив воды через гребень плотины. Образующаяся при этом волна имеет большую высоту и скорость движения. Для равнинных районов скорость такой волны колеблется в пределах 3..25 км/ч, а для горных и предгорных районов достигает величины порядка 100 км/ч.

Этот тип наводнений близок по своему характеру к наводнениям, вызванным выходом рек из своих берегов из-за продолжительных и сильных дождей (паводкам). Отличия заключаются в большей скорости распространения наводнения, а следовательно более сжатых сроках затопления территорий и внезапности, что влечет за собой разрушение мостов, дорог, зданий, а также гибель людей и скота.

Плотины и дамбы являются гидротехническими сооружениями напорного фронта, создающими разницу уровней воды.

В зависимости от времени опорожнения водохранилищ различают два вида речного стока: волну попуска (образуется при медленном опорожнении водохранилища) и волну прорыва (образуется при быстром или мгновенном опорожнении водохранилища).

Гидротехнические сооружения напорного фронта являются гидродинамически опасными объектами (ГОО).

При прорыве ГОО образуется проран, через который происходит излив воды из верхнего бьефа в нижний и образование волны прорыва. Волна прорыва – основной поражающий фактор этого вида аварий. Воздействие волны прорыва на объекты подобно воздействию воздушной ударной волны взрыва, но отличается от него тем, что действующим телом в этом случае является вода.

Основными поражающими факторами катастрофического затопления являются: волна прорыва (высота волны, скорость движения) и длительность затопления.

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте устремляющегося в пролом потока воды, имеющая, как правило, значительную высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой.

|

Волна прорыва, с гидравлической точки зрения, является волной перемещения, которая, в отличие от ветровых волн, возникающих на поверхностях больших водоемов, обладает способностью переносить в направлении своего движения значительные массы воды. Поэтому волну прорыва следует рассматривать как определенную массу воды, движущуюся вниз по реке и непрерывно изменяющую свою форму, размеры и скорость.

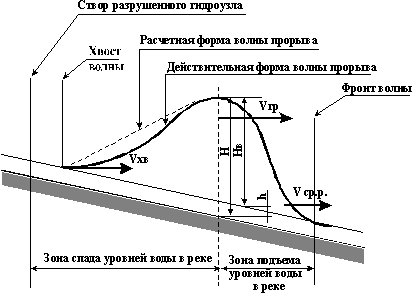

Продольный разрез такой сформировавшейся волны показан на рис. 1.4.1.

h — бытовой уровень воды в реке; HB — высота волны; Н — высота потока

Рис. 1.4.1. Схематический продольный разрез волны прорыва

Волна прорыва (попуска) по своей физической сущности представляет собой неустановившееся движение потока воды, который, как уже было сказано выше, в своем движении вдоль русла реки непрерывно изменяет высоту, скорость движения, ширину и другие параметры (см. рис. 1.4.2). Она имеет фазы подъема уровня воды и последующего спада уровня. Фаза интенсивного подъема уровня воды называется фронтом волны прорыва. Фронт волны прорыва может быть крутым при перемещении волны прорыва по участкам русла, близким к разрушенному ГОО, и относительно пологим – на значительном удалении от него.

Вслед за фронтом волны прорыва высота ее начинает интенсивно возрастать,

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник: cyberpedia.su