Многие из нас слышали о Соборе Святой Софии в Стамбуле (Константинополе) как об одном из самых известных зданий в истории архитектуры, в окружении стройных, возвышающихся к небу минаретов. Некоторые даже видели. Именно Софийский Собор в Стамбуле является признанным мировым центром культуры, архитектуры, религии и туризма, притягивающим паломников и туристов уже более полутора тысяч лет. Сегодня этот памятник сочетает и христианскую и исламскую традиции, которые в своем неожиданном соединении дополняют друг друга.

И очень жаль, что, судя по всему, правительство Турции решило нарушить сложившийся статус-кво, в результате чего Софийский Собор может вновь стать мечетью.

Полное название собора — «Собор святой Софии — премудрости Божией». Почти тысячу лет он был главным храмом христианского мира.

В 1453 году Константинополь был взят турками-османами. Собор был превращен в мечеть. Спустя десятилетия главным храмом христианского мира стал собор святого Петра в Риме.

Когда и кем был построен собор Святой Софии в Стамбуле?

Специально для читателей Вести Туризм мы решили рассказать о других соборах Святой Софии — премудрости Божией, которые были возведены в разные годы в разных странах мира. Сегодня мы расскажем о первых десяти. О некоторых из них вы наверняка знаете, другие менее известны, но безусловно заслуживают внимания и изучения вдумчивыми туристами.

Софийский собор (Киев, Украина)

Собор Святой Софии в Киеве — один из самых старых и известных православных храмов Киева. Сюда ежегодно приезжает огромное количество туристов. Его удивительные мозаики и фрески великолепны, а сам собор по праву считается архитектурным шедевром.

София Киевская была возведена в начале XI века в годы правления князя Ярослава Мудрого. В «Повести временных лет» сообщается о закладке храма, согласно летописи это случилось в 1037 году. Известно, что для постройки храма был даже введен особый налог, согласно которому каждый, кто въезжал в Киев, должен был отдать строителям несколько камней.

Интересными особенностями данного собора можно назвать следующие факты:

- Колокольня Софийского Собора — самая высокая в городе, ее высота – 76 метров и именно с нее можно рассмотреть Киев во всей красе. Колокольня при этом была построена згачительно позже главного здания, в 1706 году, гетманом Иваном Мазепой.

- Царские врата – иконостас с изображениями святых был изготовлен в 1750 году, в советский период его отправили на переплавку. К сожалению, сохранилась лишь часть иконостаса, однако по рисункам удалось восстановить его первоначальный вид, на что ушло более 100 кг серебра.

- В подвалах и подземельях Собора находилась библиотека Ярослава Мудрого, насчитывающая, согласно летописям более тысячи древних книг и рукописей.

Фото из открытых источников

Собор Святой Софии (Лос-Анджелес, США)

На территории США тоже можно найти Собор Святой Софии, разумеется, более современный по сравнению с другими одноименными храмами. Собор в Лос-Анджелесе был построен в 1952 году по проекту архитектора Чарльза Скураса, известного киномагната и филантропа.

Красота убранства собора скрыта за его, с виду простым, внешним видом. Интересен тот факт, что постоянным прихожанином, а также одним из попечителей собора стал Том Хэнкс – известный голливудский актер.

Фото из открытых источников

Софийский собор (Полоцк, Беларусь)

Собор Святой Софии в Полоцке стал самой первой каменной постройкой на территории Беларуси. Он был возведен несколько позже Софии Киевской, в 1044-1046 гг. на берегу реки Западная Двина во время правления Полоцкого князя Всеслава Чародея.

Изначально Собор строился по примеру Софийского Собора в Константинополе. Здесь также находилась княжеская библиотека, усыпальница и даже казначейство.

После неоднократных перестроек на протяжении почти 700 лет, во время правления Екатерины Второй собор был перестроен окончательно в стиле барокко, и в таком виде сохранился до настоящего времени. Сейчас собор мало чем отличается от классических польских и литовских католических костелов.

Во время войны с Наполеоном и захвата Полоцка, здание собора использовалась французской армией в качестве конюшен.

Стоит отметить, что в XX веке Собор был признан советской властью в качестве памятника культурно-исторического наследия. Там был произведен капитальный ремонт и даже находился краеведческий музей.

Фото из открытых источников

Храм Святой Софии (Салоники, Греция)

Храм Святой Софии в греческом городе Салоники также посвящён Софии — Премудрости Божией. Как и большинство других Софийских Соборов, собор в Греции включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Случилось это в 1988 г.

Само строительство храма относится к периоду между 690 и 730 гг. Первое письменное упоминание относится к 795 г.

Фото из открытых источников

Собор Святой Софии (София, Болгария)

Храм Святой Софии находится в самом центре столицы Болгарии и имеет многовековую историю. Первая церковь была построена на этом месте еще в 311-313 гг. Чуть позже она была преобразована в кафедральный Собор Святой Софии по указу императора Константина Великого.

В эпоху правления Юстиниана собор был практически заново воссоздан, в средние века он становится главным городским храмом. На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что здесь уже 1700 лет проводятся православные службы. Правда, стоит отметить, что как и Собор Святой Софии в Константинополе, церковь в Софии длительное время была под властью мусульман и даже преобразована в мечеть на несколько лет.

Фото из открытых источников

Софийский собор (Новгород, Россия)

Софийский Собор на территории Великого Новгорода, был построен в 1045-1050 годах, во времена правления князя Ярослава Мудрого. На протяжении более, чем 900 лет, святыня остается главным духовным центром Новгорода.

Собор на протяжении всей истории города является для новгородцев символом Земли и Родины. Его значение было столь всеобъемлющим, что новгородские летописцы так и писали: «Где Святая София, тут Новгород!»

В 1170 году Новгород был осажден армией владимирского князя Андрея Боголюбского. Во время очередного штурма одна из стрел попала в икону Знамения, которую носили по стенам для воодушевления защитников города. Из иконы, как из живого человека, потекли слезы. Осаждающие пришли в ужас, бросив оружие и обозы, они в страхе бежали прочь от городских стен.

Сейчас чудотворная икона находится в Софийском соборе с правой стороны от Царских врат. А сам храм остается культурным и историческим достоянием города и всей страны.

Фото из открытых источников

Мечеть Селимие (Никосия)

Интересно, но даже действующую сегодня мечеть Селимие в турецкой части Никосии (Северный Кипр) также можно назвать Собором Святой Софии.

Собор был построен в период с 1209-1325 гг. в готическом стиле.

За свою историю храм несколько раз был на пороге разрушения, в 1491 г. архитекторами из Франции была осуществлена масштабная реконструкция.

Однако после захвата Кипра османами в 1571 г. собор стал мечетью и был дополнен минаретами.

С 1974 г. мечеть является главной в турецкой части острова Кипр.

Фото из открытых источников

Софийский собор (Харбин, КНР)

Софийский Собор в Харбине (КНР) – крупнейший православный храм на Дальнем Востоке. Сегодня здесь музей архитектуры и искусства. Собор был основан в 1907 году после завершения постройки Транссибирской магистрали, связывающей Россию и Китай.

Изначально собор был построен из дерева, однако уже через 4 года деревянную церковь обнесли кирпичом.

В 1932 г. здание пришло в запустение и было брошено на произвол судьбы после захвата Харбина армией Японии. После образования КНР здание храма было восстановлено, но богослужения в нем не проводились. В 1996 году собор был признан национальным наследием и культурно-исторической достопримечательностью Китайской Народной Республики.

Фото из открытых источников

Софийский собор (Никея, Турция)

Софийский Собор в Никее (нынешнем турецком городе Изник) является одним из древнейших православных храмов, сохранившихся на современной территории Турции.

Храм был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке. Именно здесь в 787 году был проведен Седьмой Вселенский собор, по итогам которого было осуждено иконоборчество.

В 1331 году после завоевания турками-османами собор был переделан в мечеть.

В 1922 году собор сгорел, но был восстановлен в качестве мечети.

Во время правления Кемаля Ататюрка, в рамках политики деисламизации Турции, мечеть была закрыта, а в здании начала работать музей, до сих пор привлекающий множество туристов.

Фото из открытых источников

Собор Святой Софии (Охрид, Северная Македония)

Собор Святой Софии в Северной Македонии является действующей православной церковью и основным памятником культурно-исторического наследия страны.

Строительство храма относится к эпохе Первого Болгарского Царства и официальному принятию христианства. Точное время строительства до сих пор неизвестно, однако многие историки полагают, что оно было завершено во время правления болгарского царя Бориса I (852 – 889 гг.)

В течение своего исторического пути Собор Святой Софии в Охриде был кафедральным собором для охридских епископов, а после захвата города турками-османами переделан в мечеть.

Здесь можно посмотреть фрески XI—XIII веков, относящиеся к византийской эпохе.

Источник: travelvesti.ru

Собор Святой Софии в Новгороде. Архитектор, описание, год создания, история храма

Софийский собор по праву считается символом одного из древнейших городов России как сегодня, так и во времена становления Новгорода. Собор Святой Софии в городе Новгороде был воссоздан по мотивам одноименного киевского храма, но имеет отличительные особенности и является образцом церковной новгородской архитектуры.

Софийский собор в Новгороде. Расположение, схема проезда

Возраст центрального православного памятника Великого Новгорода примерно 1000 лет. Храм входит в состав комплекса Новгородского Кремля, и находится в самом старинном его уголке – на территории Владычного двора.

Возвышаясь на левом берегу реки Волхов, Софийский собор привлекает к себе восторженные взгляды: величавое и громадное сооружение, возведенное из белоснежного камня с пятью куполами, похожими на шлемы русских воинов. Один купол по центру покрыт золотом, остальные окрашены свинцовой краской.

До религиозного памятника можно доехать на автобусах: №7, 7А, 17, 17А, 26. Эти маршруты довезут на Сенную площадь. Чтобы добраться до собора Святой Софии, необходимо войти в Кремль недалеко от прилегающего парка. А затем пройти по аллее 100 м. По левую сторону можно увидеть Софийский собор, и совсем рядом – памятник, посвященный 1000-летию России.

Расписание богослужений не зависит от того, какой день недели:

| Утренняя служба | в 10:00 |

| Вечерняя служба | в 18:00 (за исключением – понедельника и вторника); |

| Вечером в четверг | служба и молебен Никите Новгородскому (если нет другого праздника в пятницу) |

| Воскресным вечером | служба и молебен у иконы «Знамение» |

История Собора Святой Софии

В первое время храм, сложенный из известняковых пористых плит, имел более светлое и теплое убранство как внутри, так и снаружи. Грубому каменному материалу собора в 12 веке придали изысканный вид, а внутренние стены были украшены расписными иконами и богатой утварью.

За долгие годы своего существования Софийский собор подвергался перестройкам и изменениям. Устраивались выставки под открытым небом, которые не прошли испытания суровыми зимними морозами.

В итоге храм стал выглядеть строго и «хмуро», (а позднее появилась пристройка «Златая» паперть), ушел вглубь земли на 1,5 м и был обворован приспешниками Ивана Грозного. Они вынесли бесценные иконы и другие драгоценные предметы, разрушили Корсунские ворота.

Видоизмененный в Средневековье и разрушенный снарядами фашистских захватчиков (немцы вывезли из собора деревянные резные элементы храма и иконостас, которые позднее были возвращены), православный новгородский собор начал приобретать строгий и мрачный облик.

Внутреннее убранство представлено потускневшими фресками 11 века и иконами 14-16 века, многие из них не сохранились. Произошло это потому, что в Софийском соборе в первые годы 20 века была проведена некачественная реставрация, а затем началась первая Мировая война.

Однако на стенах собора, где сохранилась старая шпаклевка, историки обнаружили записи, сделанные прихожанами, относившиеся к 11-13 векам. Надписи рассказывали о том, что происходило в городе, как молились люди в те времена. При дальнейших исследованиях обнаружились элементы мозаики, которые украшали алтарные столбы, и части пола.

Когда-то собор Святой Софии обладал бесценной библиотекой, которая состояла из уникальных записей, исторических летописей, научных и медицинских трактатов. Часть этой коллекции сохранилась до сегодняшнего дня.

В Софийском соборе находятся:

- Гробницы святой княгини Анны (она была женой Ярослава Мудрого).

- Князя Владимира с супругой Александрой.

- Князей Мстислава и Федора.

- Священнослужителей Никиты и Иоанна.

И еще многие князья, монахи и другая знать нашли здесь последнее пристанище.

Во времена, когда страной управляли большевики, собор закрывают для богослужений и делают внутри него открытую выставку, которая должна была подчеркнуть, как богато живут священнослужители, что очень осуждалось властью. В качестве экспонатов выступали все предметы, имеющие большую ценность.

Полученные повреждения во время войны, устранили в Софийском соборе сразу же после ее окончания. До 90-х годов храм служил отделением новгородского музейного комплекса. Летом 1991 года состоялось торжественное возвращение собора Святой Софии православной церкви Московским патриархом.

Архитектурные особенности храма

Основание новгородского Софийского собора состоялось 21 мая (по старому календарю в июне) 1045 года. В этот день заложили первый камень для постройки храма и отмечали День Святых апостолов Елены и Константина.

Как гласят древние летописи, в этот день был сожжен самый первый (деревянный) православный храм Премудрости Божией. Из других источников известно, что первый собор Софии сгорел после того, так закончили строительство новгородского Софийского собора, но историки не подтверждают ни одну из этих версий.

Тем временем на киевской земле уже высился собор Святой Софии, архитектура которого была представлена византийским стилем. Можно отметить, что новгородский и киевский соборы имеют схожие черты.

Это объясняется тем, что в XI веке не так было развито каменное строительство, и, соответственно, технология и стиль были одинаковыми. Для возведения собора, вероятнее всего, князь Владимир нанял киевских мастеров или строителей из Константинополя.

Строительные материалы, кладка камня и плинфы – во всем прослеживается идентичность киевскому собору. Даже то, как скрепляли камни между собой, было в точности повторено: смесь известкового раствора и толченого кирпича.

Оба собора имеют пятинефные помещения с хорами, высокими башнями и длинными галереями.

Собор Святой Софии в Новгороде включал в себя отдельное помещение с алтарем для богослужений, ранее здесь располагались три часовни. Их соединили в одно сооружение с помощью дополнительных галерей.

Такой объемный стиль в архитектуре стал отличительной особенностью новгородского софийского храма. Это и высокие потолки центральной части Софийского собора, и организация кровельных перекрытий. Для того, чтобы все объединенные постройки находились на одном уровне, зодчие надстраивали дополнительные стены, и усиливали их опорными столбами и сводами (акбутанами).

Изменение объемов подкупольного пространства, увеличение высот в других помещениях не были традиционными для киевской или византийской архитектуры. Преображенный новгородский Софийский собор, с его вытянутыми ввысь формами, стал заметно отличаться от остальных храмов того времени.

Внутри стен собора Святой Софии использовали голосники – керамические сосуды или горшки. Для улучшения акустики внутреннего пространства храма их располагали определенным образом. Круглые отверстия сосудов, в основном, направляли на внешнюю сторону храма, но иногда предполагалось и противоположное размещение.

Такое конструкционное решение в стенах объемного собора помогало решить проблемы с акустикой, и исключить появление эхо. Голосники выполняли еще одну важную функцию.

Так как амфоры и горшки имели округлую форму, несущая способность стен увеличивалась в несколько раз. А за счет пустого пространства внутри голосников уменьшался вес тяжелого купола, и вместе с этим, снижалась нагрузка от громадной конструкции на фундамент, опорные столбы и арки.

Собор Святой Софии в Новгороде украшен 5-ю куполами, а шестой возвышается над башней с лестницей, которая расположилась в западной части у южного входа. Купола внешне напоминают шлемы, защищающие головы древнерусских воинов. На центральном куполе, который был позолочен в XV веке, установлен свинцовый голубь. Он смотрит на город вот уже тысячу лет.

Только в XVII веке в храме появилась первая звонница. В новгородском соборе можно попасть на выставку колоколов. И заодно посмотреть какой открывается вид на город с высоты колокольни.

Внутреннее убранство храма

Росписи на внутренних стенах церкви появились в XI веке. До наших дней дошла знаменитая картина «Константин и Елена», работу над которой вели византийские художники.

При реставрации храма в XIX веке специалисты, сняв старый слой шпаклевки, нашли написанных во весь рост императора Константина с его матерью. Эта фреска уникальна из-за технологии, с помощью которой она была создана. Расписывалась она по сухой штукатурке.

Следующие росписи православного храма проводились в XII веке. Лишь незначительные части фресок на центральном барабане смогли сохраниться до нашего времени, на которых были изображены трехметровые фигуры провидцев. На алтаре присутствовала мозаика с образами святых. В некоторых коридорах церкви можно увидеть фрагменты изображений Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя.

После XII века уцелели только две иконы:

- Апостолы Петр и Павел;

- Спас на Престоле.

Встречаются на стенах собора надписи, оставленные зодчими и прихожанами. Даже настенные картинки иконописцев, которые в современном творчестве называются «граффити», тоже присутствовали внутри храма. Известно, что в XII столетии украшением церкви занимался послушник Стефан вместе с художниками Микулой и Радко.

Интересный факт! В стенах святыни скрывались клады и тайники, где хранилось многочисленное богатство состоятельных горожан того времени, в том числе и самого князя Владимира.

По сказаниям, именно его «схоронка» была найдена Иваном Грозным, непонятно от кого узнавшем о сокровищах. Кроме личного клада в тайниках храма в то время сохранялась и казна Великого Новгорода.

Росписи и иконы Софийского собора

Как только собор Святой Софии в Великом Новгороде был построен, художники сразу приступили к его украшению и росписи. До наших дней сохранились лишь части центральных купольных фресок с изображениями провидцев и херувимов. Уникальная картина с образом Христа Пантократора в центре купола была уничтожена бомбой, которая попала в собор во время военных действий в 40-е годы.

Еще одним открытием для историков стало обнаруженное под современными росписями изображение апостолов Константина и Елены в Мартирьевской паперти. Так как эта фреска была написана бледными красками и не имела четких линий, можно предположить, что она являлась черновиком для будущей мозаики.

Те росписи, которые преобладают во внутреннем убранстве новгородского Софийского собора, были созданы в конце XIX века.

Новгородская православная церковь славится иконостасами. Центральная стена украшена иконами Софии и Премудрости Божией, относящихся к XV-XVI векам. На них преобладают красные и алые оттенки, что достаточно символично передает смысл жертвы, которую принес для людей Христос.

Рождественский иконостас возглавляет икона Богородицы, родом из Тихвина (XVI век). Она присутствовала на заключении мирового соглашения между Россией и Швецией в 1617 году. По приказу царевны Софии икона была спрятана в специальное металлическое облачение – ризу. Также здесь находится икона «Спас на престоле» XIV века и другие образа XVI-XIX веков.

Знаменитая и самая главная святыня новгородского храма Св. Софии – образ Божьей Матери на иконе «Знамение», которая очень ценится среди православных. На изображении иконы Богоматерь раскинула руки с обращенными к людям ладонями.

Такое положение рук говорило о том, что она читает покровительственную молитву. Стиль написания Божьей Матери иконописцы называют Оранта. Говорят, что икона помогла выдержать осаду князя Андрея в 1170 году.

В Новгороде в Соборе Святой Софии хранятся одни из самых почитаемых мощей в православии – мощи пресвятого Саввы. Он был причислен к лику святых монахов, а его останки считаются нетленными. Мощи княжеских особ, причисленных к святым, также находятся в новгородском храме.

Магдебургские врата

Главными воротами Софийского собора в Великом Новгороде служили Магдебургские врата, которые запирали церковь с западной стороны. Если пройти в них, можно попасть в храм через Корсунскую паперть. Создали эти врата магдебургские ремесленники в XII веке.

Достопримечательность украшена рельефным орнаментом, который передавал сцены по библейским мотивам. Каждая картина сверху имела подписи на латинском языке, а снизу расшифровку на русском языке.

Когда-то давно эти уникальные врата открывали для царственных особ по праздникам и торжествам. Теперь большую часть времени они закрыты.

Крест главного купола

Можно выделить этот крест среди остальных из-за присутствия на нем символа мира – голубя. Много событий пришлось пережить главному купольному кресту.

Во время ожесточенных боев с фашистскими захватчиками купол храма был уничтожен. Часть исторических памятников, предметов живописи и искусства было украдено из Софийского собора и вывезено вражескими войсками.

Среди них был и купольный крест. Далее дивизией испанских добровольцев он был доставлен в Испанию в качестве военного трофея. После длительных переговоров с испанским королем и при помощи протекции Российского Патриархального сообщества и правительства, православный крест главного купола вернулся на Родину в 2004 году.

Взамен в испанский музей была отправлена копия креста. Такой же точно установили на купол новгородского храма в 2007 году. Саму историческую реликвию, возвращенную в родные края, спрятали глубоко в подвальных помещениях храма.

Главный символ Святого Духа – это голубь, выполненный из свинца и размещенный на кресте центрального купола. Как рассказывают предания, когда город захватил Иван Грозный со своим войском, мимо пролетал голубь.

Птица видела, какие ужасные страдания причиняют опричники Ивана Грозного местным жителям, и присел на кресте в каменном обличии. Из разговора с Богородицей один из послушников узнал, что птица была послана, чтобы утешить народ новгородский. Пока голубь на кресте, Новгород будет в безопасности.

Граффити Софии Новгородской

В Софийском соборе на различных стенах и уровнях можно найти древние росписи и картинки – граффити. Их ставили в свое время священнослужители и прихожане новгородского храма. Из этих исторических надписей можно узнать много нового о том, как жили люди во времена древней Киевской Руси.

Любопытные граффити, обнаруженные в киевском храме, повествуют о государственных событиях того времени и известных людях.

Собор Святой Софии в Новгороде больше известен фресками и мозаиками (о которых упоминалось ранее), нежели историческими надписями. Люди, приходящие в церковь, любуются в основном изображениями святых и событийными сценами, но не обращают внимания на старинные надписи и автографы, расположенные совсем рядом. Напрасно, ведь из них можно узнать о многих исторических фактах.

Благодаря граффити Софийского собора историки узнали, что на Руси было много грамотных и ученых людей. Эти письмена также отражают уникальный язык изложения того времени.

Собор Святой Софии в Новгороде посещали люди со всех уголков страны, и подтверждением тому являются многочисленные надписи и автографы на стенах.

Отдельно стоит обратить внимание на надписи в открытой парадной галерее Софии. В XI-XIII веках сюда не могли попасть простые посетители. Доступ в Софийский хор был доступен лишь членам высокопоставленных семей или другой знати. Царские особы, как и другие прихожане, занимались нанесением граффити на стены новгородского собора.

Настенные надписи собора Святой Софии – это ценнейшее подтверждение грамотности на Руси. И стоит отметить, что граффити относятся к глаголической системе письма, являющейся более древней, чем кириллица.

Хотя письменность, придуманная Кириллом и Мефодием, имела достаточную распространенность в церковной культуре, огромное количество граффити было выполнено глаголицей, что указывает на предпочтительное использование глаголической системы письма.

Из надписей собора Святой Софии людям стало известно о многих событиях их жизни древнерусских жителей.

Другие достопримечательности собора

- Специально выкованные для новгородского Софийского храма Васильевские ворота, отличались торжественностью. Они были отлиты из меди, а изображения на них выполнены техникой золотой наводки. После захвата Новгорода Иваном Грозным, ворота были сняты. Теперь их запирают в Успенском монастыре.

- Большую историческую ценность представляют фрески новгородского собора. Здесь их большое количество, и все они относятся к различным временным отрезкам. Самые ценные из них обнаружили реставраторы в XX веке.

- Звонница появилась чуть позднее. Она переделывалась несколько раз с XV в. В нее вносили изменения из-за веса колоколов. Теперь к ним можно прикоснуться у входа и внутри самой звонницы. Входной билет в колокольню дает право прогуляться по башенным стенам, увидеть и его окрестности, как на ладони.

Оказавшись в уникальном и старейшем городе Новгороде, необходимо включить собор Святой Софии в список обязательных мест для посещения, осмотреть все его достопримечательности и святыни.

Источник: touristam.com

architectstyle

Как и любой древний город, Новгород начинался с крепости – кремля, или как здесь говорят Детинца (из-за того, что в крепости жили дружинники князя, звавшиеся «отроками», «детьми»). Детинец и был тем самым «Новым городом», куда перенесли поселение с Рюрикова городища. Вообще новгородский кремль заслуживает, конечно, отдельного обстоятельного рассказа (и поста).

Но есть в нём всё-таки главная достопримечательность, и главный символ всего города Новгорода – это Софийский собор, или Софии Премудрости Божьей. Интересно, что собор являлся в своё время первой каменной постройкой Новгорода. А сегодня это ещё и древнейшая сохранившаяся каменная церковь России. Поэтому предлагаю подробно и с глубоким уважением посмотреть Софийский собор (кроме внутренних интерьеров, где я постеснялась снимать).

Дошедший до нас Софийский собор — это второе его воплощение. Впервые собор Святой Софии в Новгороде создали в год крещения Руси (988г.) искусные новгородские плотники, из дерева – имел он 13 глав и считался чудом архитектуры. Но простояла та деревянная София около 50 лет и в очередном пожаре сгорела дотла. После этого князь Владимир (сын Ярослава Мудрого) и решил возвести вот эту каменную церковь, похожую на так любимый его отцом одноимённый Софийский собор в Киеве.

Построенный «по образу и подобию» киевского собора — «наш», новгородский, все же имеет свои особенности и впоследствии стал примером для целого стиля новгородских церквей. Именно в Новгородской Софии было впервые использовано традиционное русское пятиглавие, определившее церковную архитектуру на всю последующую историю России. Правда, позднее (в конце 11 века) к храму была пристроена Мартирьевская паперть, поэтому у современного Софийского собора 6 глав. Все купола шлемовидной формы – как шлемы древнерусских воинов, это символ борьбы со злом и тьмой. При этом четыре центральных купола – серебряного (свинцового) цвета, а пятый сверкает на солнце золотом!

Софийский собор был построен в короткие даже по нынешним меркам сроки — всего за 5 лет, с 1045 по 1050 годы. В то время как в тогдашней средневековой Европе многие знаменитые готические соборы возводились в течение 100-200 лет. Ещё более поразительно то, что Софийский собор в основном дошёл до нас в первозданном виде! Даже во время Великой Отечественной войны внешне он серьёзно не пострадал — линия фронта проходила по реке Волхов: левый берег занимали немцы, а правый — советские войска, которые получили приказ не обстреливать древние памятники города, прежде всего — кремль и собор.

Розовое здание, которое вплотную примыкает слева к собору – это Митрополичьи покои 18в.

Помимо собственно здания собора, Новгородская София имеет и множество других, уникальных достопримечательностей. На кресте центрального купола находится маленькая фигурка голубя — символа Святого Духа. Снизу, с земли, без фото-зума не очень видно – но голубь там точно есть)) По легенде – это живой голубь, который окаменел от ужаса и горя, увидев жестокую расправу Ивана Грозного над жителями Новгорода в 1570г. Голубь был послан в утешение городу — и пока он не слетит с креста, Новгород будет им храним.

Во время войны в 1942 г., когда Новгород был оккупирован немцами, в главный купол собора всё-таки попал советский снаряд, и упавший крест с голубем 19в. был вывезен в Испанию в качестве военного трофея. Потом в 2000-х годах была целая история по его возвращению обратно в Россию, хлопотал об этом сам президент Путин – в итоге сегодня тот старый крест с голубем стоит внутри собора около иконостаса.

А снаружи это уже «новый» крест и голубь, образца 2007г. – символ мирного неба.

А вот что уже никогда не вернуть в сбитом снарядом в войну 1942г. центральном куполе – это интереснейшую древнюю фреску изображения Бога-Отца, написанное со сжатой в кулак ладонью. По преданию, иконописцам трудно давалось написание образа Спаса Вседержителя.

Два раза они его писали, начав писать в третий раз, услышали глас, просящий их: «Не пишите Мя с рукой благословляющей, а оставьте с рукой сжатой. Держу Я в руке сей Новгород, и когда разожму руку, будет сему граду скончание». Сегодня под центральным куполом на месте этой утраченной фрески пустота. Там только висит огромное (высота — 4,5 метра, размах — 3,5 метра, вес — 2 тонны) бронзовое четырехъярусное паникадило (люстра для свечей), изготовленное в Нюрнберге и подаренное собору Борисом Годуновым.

За столетия своего существования собор «врос» в землю на 1,5 метра глубины (это можно оценить, зайдя внутрь, особенно у Мартирьевской паперти).

Около соборных стен можно посмотреть и на средневековое оружие — каменные ядра 15-16 вв. Их метали с помощью специальных орудий – мортир — со стен крепости. Ядра эти появились тут у собора для обозрения ещё в 19 веке.

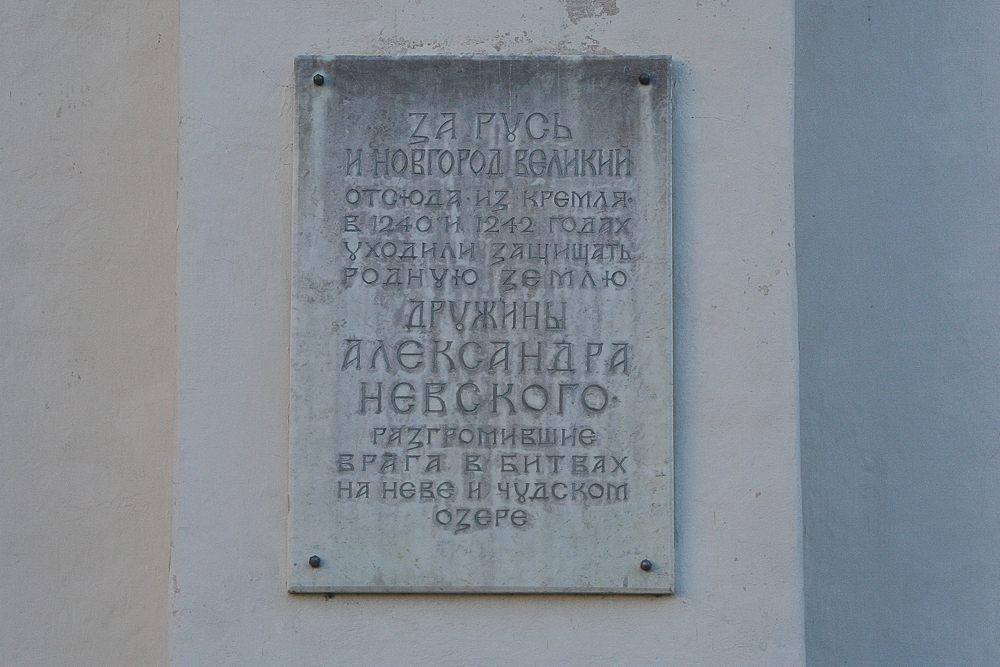

В Софийским соборе молился, идя на битву, сам Александр Невский. Отсюда, получив благословение, уходили на ратные подвиги его княжеские дружины. Это мемориальная табличка на фасаде собора была установлена в 1970 г. в честь празднования 750-летия со дня рождения князя.

На восточной стене собора специально обнажён и оставлен неоштукатуренным кусок древней кладки. Кладка стен делалась по византийскому принципу строительства (в т.ч. из плинфы) и произведена из местного известняка с прокладкой рядов тонкого кирпича. Тут я вспомнила, сколь короток в нашей стране список уцелевших домонгольских храмов Руси – и новгородская София среди них.

Стены собора скрывали (а может быть и по сей день скрывают!) в себе немало кладов и тайников, где хранились богатства зажиточных новгородцев и самого князя Владимира, а также казна города. По легенде, именно «схоронку» князя нашел Иван Грозный, неизвестно откуда прознавший о тайнике. Однако царь точно указал место, где в стену церкви были вмурованы сокровища, и перевез их в Москву.

Сегодня в собор входят с северной стороны, а в старинные времена главным был, конечно, западный вход. Сегодня над ним видны плохо сохранившиеся росписи с изображением Троицы, Спаса Нерукотворного и Софии — Премудрости Божией.

Здесь находится одна из главных достопримечательностей новгородского Кремля — бронзовые ворота в романском стиле, украшенные множеством горельефов. Ворота имеют два названия. Более известное — Магдебургские, т.к. они были изготовлены в немецком городе Магдебурге (в 1153 году).

Второе их название — Сигтунские: по легенде новгородцы привезли ворота из шведского города Сигтуна в качестве военного трофея. Да-да, оказывается, новгородцы были не только талантливыми торгашами купцами и входили в Ганзейский торговый союз, но и умели воевать «если надо». Из одного из таких военных походов в Швецию и были привезены эти ворота, которые шведы, в свою очередь, привезли из Магдебурга (Германия), отбив их также во время нападения. А в Магдебурге их сделали для собора в Плоцке, но доставить туда не успели.

Эта вобщем-то небольшая, двустворчатая дверь, которая отличается потрясающими кованными рельефами на ветхозаветную тематику, покрывающими всю поверхность, и расположенных как бы во множестве ячеек. Редкий образчик художественного литья Западной Европы, который датируется 12 веком.

Ворота были привезены в Новгород в разобранном виде и вновь смонтированы, но уже не совсем в своём первоначальном виде: некоторые части ворот «по пути» оказались потерянными и заменены рельефами, немного отличавшимися по стилю (что косвенно говорит в пользу версии военной добычи – уносили, как могли, типа «потом разберёмся»))

Вот внизу слева (вместо явно где-то утерянной вертикальной планки с растительным орнаментом) можно увидеть фигурку новгородского мастера Авраама, который собирал ворота. Он поместил себя между изображениями изготовивших ворота немецких литейщиков Риквина (слева от Авраама, с весами и клещами в руках) и Вайсмута (справа, только с клещами). Авраам отличается от «немцев» фирменной славянской стрижкой «под горшок» – он самый первый реставратор этих ворот

В целом же ворота украшены разными библейскими сценами из Ветхого и Нового Заветов

Ручки ворот выполнены в виде змей, прикреплённых к львиным мордам с раскрытыми пастями. Считается, что эти жуткие морды)) символизируют ад, поглощающий грешников. Головы грешников, торчащие из львиных пастей, прилагаются – ведь не зря ворота расположены именно на западной стороне собора, где традиционно на стене внутри, над входом изображается Страшный суд.

Сверху над левой ручкой можно прочесть на старославянском языке: «Ад пожирает грешных». Почему по-русски? Потому что часть «родных» поясняющих надписей на латинице были переведены и заменены новгородцами на русские.

Ну что сказать. С фантазией у средневековых людей, искренне верующих, было всё хорошо. Не то что в наше прагматичное и материалистичное время))

В 17в, когда Новгород был на несколько лет оккупирован шведами, шведский король захотел вернуть обратно в Швецию эти ворота. Но военачальники уговорили его не делать этого, опасаясь, что «это причинило бы много крика, жалоб и беспокойства»))

Вот такой архитектурный элемент из католического мира на портале православного храма –они очень необычно «смотрятся вместе»

В нескольких десятках метров от собора расположена его звонница. Она была возведена в 1437-39гг на месте прежней, за два года до этого обрушившейся во время весеннего половодья. Однако в дальнейшем её много раз перестраивали, и то, что мы видим сегодня, относится в основном уже к 17 столетию. Особенно заметно это по характерному для того времени крыльцу)

У подножия звонницы установлены несколько бронзовых колоколов 17в. разных размеров — как новгородских, так и привезённых сюда

О значении колокола на древней Руси, о непростой работе мастеров-литейщиков очень хорошо рассказал в своей новелле «Колокол» Андрей Тарковский (в кино «Андрей Рублёв»). Всегда вспоминаю его во всех наших звонницах)

Сегодня в верхней части звонницы устроена смотровая площадка, билет на которую также позволяет пройти по крепостной стене — кремлёвскому боевой ходу. Но из-за ковид-ограничений этот туристический аттракцион был для меня, увы, закрыт.

Зато посчастливилось послушать рядом со звонницей колокольный звон собора. В 17 часов буднего дня зрителями у звонаря (мужчина в пальто, работавший кстати не руками, а только ногой, нажимая на особую педаль) оказались только я и.. малыш (справа за деревом))

В заключении покажу здание, которое прямо не связано с Софийским собором. Но которое я долгие годы детства и юношества зрительно, в уме путала с ним. Путала упорно и упрямо, иногда даже в спорах. Это смешная и поучительная история))

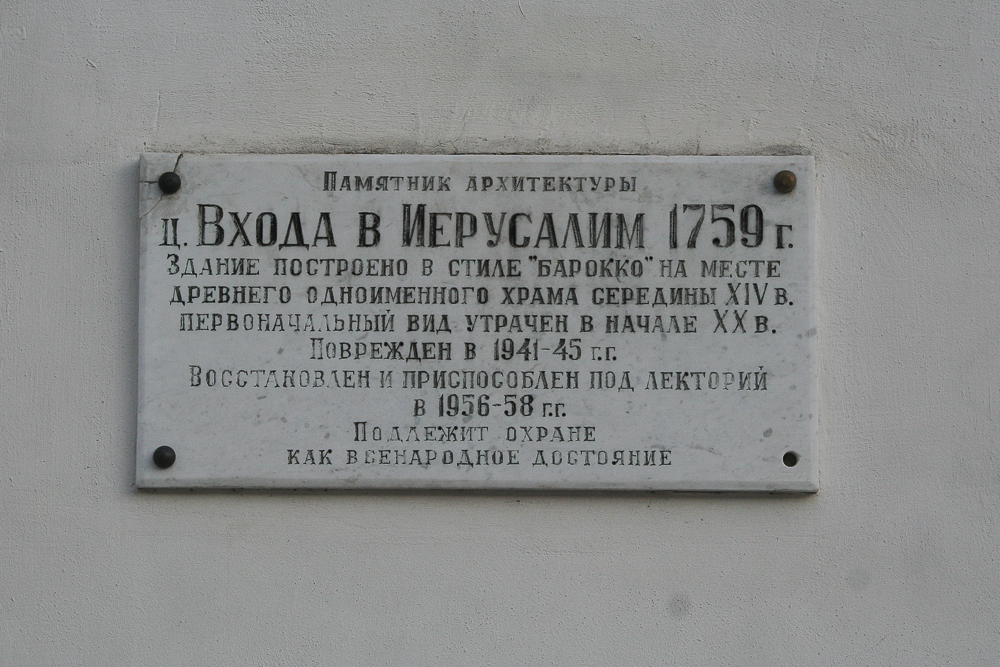

Между Софийским собором и его звонницей находится вот эта особо неприметная церковь Входа Господня в Иерусалим 1759г. Про неё мало кто знает даже в самом Новгороде, а уж за пределами и подавно.

Когда я училась в 3 классе школы, нас с сестрой привезла в Новгород на музыкальный конкурс им.С.Рахманинова наша учительница музыки (конкурс этот, кстати, до сих пор ежегодно проводится в Новгороде). Мы выступали с фортепианным концертом здесь, на территории кремля — конкурс проходил прямо в здании этой церкви. Она, как видно, не маленькая в длину, зал внутри вмещает много посетителей – и с 60-х гг 20 века здесь располагается лекторий новгородского музея.

Долгие годы после той детской поездки в Новгород и участия музыкальном конкурсе, когда я рассказывала об этом кому-либо, то говорила: «Мы выступали в кремле — в соборе/церкви». Напомню, что в 90-х (и даже в начале 2000-х) интернет и быстрый поиск информации был не дешёвой по деньгам привилегией, не всем и всегда доступный, все современные поисковики, форумы и платформы информации были тогда ещё в самом зачатке, а фотографий малоизвестных достопримечательностей в сети почти не было. Друзья ровесники и знакомые в те времена переспрашивали, мол, как это – «Неужто в самом /Софийском/ соборе выступали? А разве там можно играть? И хватило всем места? итд». Но я-то «точно помнила», что «мы выступали именно в церкви, рояль стоял в самом алтаре итд.»)))) В общем, да здравствует нынешняя эпоха гугл-карт/викимапии и прочих удобных мест в интернете, где можно быстро, точно и с фотографиями посмотреть все-все места на планете)

Источник: architectstyle.livejournal.com

Собор Софии Премудрости Божией в Великом Новгороде

Софийский собор в Великом Новгороде — уникальная в своем роде жемчужина православной Церкви, древнейший храм начала ІІ века, построенный славянским народом. Величественное белоснежное здание отливает чистотой, полностью соответствуя своему названию — Собор Софии Премудрости Божьей.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 284

Источник: http://molitva-info.ru/tserkvi-i-hramy/sofijskij-sobor-v-velikom-novgorode.html

История

В 1046 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингигерда) направились в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им Софийского собора. Собор был заложен в Детинце на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма «из дуба о 13 верхах» 989 года, однако не на том же месте, а севернее.

Освящён собор был по данным разных летописей в 1050 или 1052 году епископом Лукой Жидятой.

Храм имел пять нефов и три галереи, в которых располагалось несколько дополнительных престолов. Северная галерея несколько раз перестраивалась.

Первоначально стены храма не были побелены, за исключением криволинейных в плане апсид и барабанов, покрытых слоем цемянки. Внутренние стороны стен также были обнажены, в то время как своды изначально обмазаны цемянкой и покрыты фресками. Такое оформление было выбрано под воздействием архитектуры Константинополя, в которой мраморная облицовка стен сочеталась с мозаиками на сводах; однако мрамор был заменён известняком, а мозаика — фресками. Сплошь обмазаны цемянкой стены были, вероятно, уже в 1151 году.

На западном портале смонтированы бронзовые Магдебургские врата в романском стиле с большим количеством горельефов и скульптур.

Не позже XVIII века для укрепления стен к южному и северному фасаду пристроили по три контрфорса. При реставрации 1893—1900 годов контрфорсы с южного фасада были разобраны и было возвращено храму посводное покрытие. Реставрацию собора осуществлял архитектор Н. С. Курдюков.

В 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, часть церковного имущества была изъята. В 1929 году он был закрыт, и в нём открылся антирелигиозный музей, где были представлены сокровища, хранившиеся в ризнице собора, как пример богатств церкви. Во время оккупации Новгорода немецко-фашистскими войсками храм был повреждён и разграблен, после войны — полностью восстановлен и стал отделом Новгородского музея-заповедника. В 1991 он был передан РПЦ и 16 августа 1991 освящён лично патриархом Алексием II. В 2005—2007 произведена реставрация куполов собора.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 2091

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)

Интересные факты

Стены собора скрывали (а может быть, и верно стерегут какие-то сокровища по сей день) в себе немало кладов и тайников, где хранились богатства зажиточных новгородцев и самого князя Владимира. По легендам, именно его «схоронку» нашел Иван Грозный, неизвестно откуда прознавший о тайнике. Однако царь точно указал место, где в стену церкви были вмурованы сокровища, и перевез их в Москву. Кроме личных кладов в тайниках собора в свое время хранилась и казна Новгородской республики.

Софийский собор в Новгороде

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 524

Источник: https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5

Архитектурные особенности

План собора в конце XIX века

Собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси только в XI веке, к ним, помимо новгородской Софии, относятся: Софийский собор в Киеве и Софийский собор в Полоцке, а также Киевская церковь Ирины и Георгия. У храма имеется три апсиды — центральная пятигранная, и боковые — округлые. С трёх сторон центральное строение окружают широкие двухэтажные галереи. Время возникновения галереи и её первоначальный вид являются предметом научных споров, но, вероятно, она возникла уже в процессе строительства храма.

Собор имеет пять глав, шестая венчает лестничную башню, расположенную в западной галерее южнее входа. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов.

Основной объём собора (без галерей) имеет длину 27 м и ширину 24,8 м; вместе с галереями длина составляет 34,5 м, ширина 39,3 м. Высота от уровня древнего пола, находящегося на 2 метра ниже современного, до вершины креста центральной главы — 38 м. Стены храма, имеющие толщину 1,2 м, сложены из известняка разных оттенков. Камни не отделаны (подтёсана лишь выходящая на поверхность стен сторона), скреплены известковым раствором с примесями толчёного кирпича (т. н. цемянка).

Арки, арочные перемычки и своды выложены из кирпича. В главной апсиде и в парусах под средним барабаном внутренние стены заполнены голосниками — керамическими сосудами округлой формы. В некоторых местах через отверстия голосники имеют выход во внутреннее пространство, благодаря чему, несмотря на значительный объём здания, эхо в нём отсутствует. Кроме того, применение в кладке пустотелых и одновременно округлых форм значительно снизило нагрузку барабана на подпружные арки.

Интерьер близок к киевскому храму, хотя пропорции вытянутых по вертикали арок и узких вертикальных компартиментов между столпами заметно отличаются. Благодаря этому, интерьер имеет иной характер. Некоторые детали претерпели упрощение: тройные аркады заменены двухпролётными (позднее их нижние ярусы заменены широкими арками).

Софийский собор был выполнен в византийском стиле, имел пирамидальную структуру и 6 куполов.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 2143

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)

Интерьеры и архитектура собора

Корсунские, или Сигтунские ворота — это военный трофей, который привезли новгородцы из завоеванного шведского города Сигтуны. Ворота представляют собой редкий образчик художественного литья Западной Европы, который датируется 12 веком. Сделали их мастера немецкого Магдебурга, изобразив на бронзовых пластинах сцены из Ветхого и Нового Заветов. Над сюжетами размещены поясняющие надписи на латинице, а чуть ниже — перевод на русский язык. В самом низу размещены 3 фигурки литейщиков: двух авторов-немцев и новгородского мастера, который собрал и дополнил ворота перед установкой в церкви.

Еще одна реликвия собора, которую в 70-х годах 16 века Иван Грозный увез в Александровскую слободу, — Васильевские ворота.

Еще одна реликвия собора, которую в 70-х годах 16 века Иван Грозный увез в Александровскую слободу, — Васильевские ворота. Они также являются ярким образцом филигранного мастерства умельцев Средневековья. Название свое ворота получили по имени заказчика — архиепископа Василия Калики, чей портрет мастер увековечил на вратах.

На изготовленных из меди и украшенных золотом Васильевских вратах изображены евангельские сюжеты. Не обошлось и без Китовраса (кентавра из легенд), которого так любили изображать мастера древнего Новгорода. Этот же персонаж увековечен и на Сигтунских воротах.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1327

Источник: https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5

Исторические сведения о самой древней церкви Новгорода

Шел 989 год, когда сгорела гордость Новгорода, 13-главая церковь, на месте которой впоследствии и вырос величественный Софийский собор Премудрости Божьей. Следует заметить, что это произошло ещё до крещения Руси. В Великом Новгороде уже поклонялись Спасителю Иисусу Христу задолго до всеобщего принятия христианства на русской земле.

Софийский кафедральный собор, Великий Новгород

Храм является благодатным наследием великой княгини Ольги, прабабки князя Ярослава Мудрого, который прибыл в Новгород Великий с женой Ингегердой, крещеной Ириной, для присутствия при закладке Софийской святыни на месте сгоревшей церкви.

В 1045 году новый храм был заложен их сыном, новгородским князем Владимиром, а через 7 лет был построен и освящен епископом Лукой. По преданию, буквально чрез 20 дней после освящения святыни Владимир Ярославич умер и был похоронен в построенном комплексе, невольно подготовив для себя достойное место захоронения.

Величественное здание было возведено в константинопольском стиле, внутренние стены отделаны мозаикой и фресками, западный портал украшен Магдебургскими воротами, визитной карточкой которых являлось обилие скульптур.

София того времени стала не только духовным центром, но и политическим. В ее помещениях принимались иностранные послы, важные гости.

В IX веке при соборе:

- открылась иконописная школа, выдававшая впоследствии мировые шедевры;

- скриптории вели переписи и украшения рукописных творений;

- историки писали летопись города и храма;

- работала большая библиотека.

Стены величественного Софийского собора в Нижнем Новгороде хранят исторические моменты народных вече, здесь благословляли на войну Александра Невского.

Возрождение храма

Множество исторических памяток старины было вывезено в Германию во время грабежа немецко-фашистскими войсками во время оккупации Новгорода, однако, буквально после войны храм был восстановлен.

С 1930 по 1991 годы в величественном здании находился новгородский музей-заповедник, и только 16 августа 1991 года патриарх Алексий ІІ освятил его при передаче Русской православной церкви.

Интерьер Софийского собора в Великом Новгороде

По свидетельству очевидцев во время Литургии над куполами собора появилась сияющая радуга.

За 2 года, с 2005 по 2007, были реставрировано все купола Софийского храма, а их пять, что означает Иисус и четыре Евангелиста — апостола, шестой расположен над лестничной башней.

Купола выполнены в форме луковичного шлема, символизирующего о готовности священства и охранного войска Небесного сражаться за души человеческие на грешной земле.

Охранная святыня храма

Интересна история свинцовой фигуры голубя, украшающего центральный купол. Согласно легенде, во время похода в 1570 году против новгородцев Ивана Грозного, жители осажденного города увидели голубя — символ Духа Святого, который сидел на вершине Софийского креста. От вида пролитой новгородцами крови птица окаменела.

Голубь на центральном куполе Софийского собора

Немного позже к одному из монахов явилась Богородица и сообщила, что голубь послал сам Бог для охраны города, пока он на кресте, город охраняем небесной силой. Во время войны крест был сбит при авианалете и вывезен оккупантами в столицу Испании.

Прошло более полувека, место нахождения охранной святыни собора Софии было найдено настоятелем кафедрального храма, архиепископом Новгородским и Старорусским в Мадриде.

Важно! Только после переговоров президентов двух стран 16 ноября 2004 года состоялась передача голубя в присутствии Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ, в Испании осталась его точная копия.

Сам Иоанн Грозный позже проводил в храме долгие часы в покаянной молитве, а память об этом сохранено и Царское моленное место, которое можно увидеть в помещении святыни.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3733

Источник: http://molitva-info.ru/tserkvi-i-hramy/sofijskij-sobor-v-velikom-novgorode.html

История возведения собора

Выстроенный из плит известняка и ракушечника, поначалу собор и снаружи, и изнутри был светлее и приветливее, изначально необработанный камень в середине 12 века оштукатурили, смягчив грубый вид, а внутреннее убранство собора блистало богато изукрашенными окладами икон, драгоценной утварью. За свою историю Софийский собор претерпел немало изменений, перестроек (были заложены открытые галереи, которые «не прижились» в холодном климате, и собор приобрел более строгий «хмурый» вид, позже пристроена «Златая» паперть), «врос» в землю почти на 1,5 метра и даже был разграблен опричниками Ивана Грозного, которые вывезли из ризницы иконы, колокола и драгоценную утварь и даже выломали знаменитые Корсунские ворота.

После реконструкций в Средние века и разрушений, причиненных во время Великой Отечественной войны (в то время из собора были вывезены в фашистскую Германию резные деревянные сени и иконостас, впрочем, позже их нашли и вернули на родину), этот храм божий приобрел мрачный, строгий, даже суровый вид. Внутреннее пространство не очень удачно разбито иконостасом с иконами, датируемыми 14-16 веками, фрески 11 века сильно потускнели, а большинство из них не сохранилось до сегодняшнего дня. Причиной тому — неудачные реставрационные работы, которые проводились в соборе Святой Софии в начале 20 века, и военные действия Первой мировой.

К счастью, на древней штукатурке, которая сохранилась и по сей день, ученым удалось обнаружить надписи прихожан, живших в 11-13 веках, — о различных событиях в городе, тексты молитв и… автографы, а при раскопках были обнаружены образчики мозаики, которой были украшены столбы перед алтарем, фрагменты пола. Также дошли до наших дней некоторые фолианты из некогда богатой библиотеки, которая была собрана в Софийском соборе, — исторические летописи, сборники рецептов и описания трав, математические трактаты.

В качестве усыпальницы новгородский собор Софии служит святым княгине Анне (жена Ярослава Мудрого), князю Владимиру (основатель собора и сын Ярослава Мудрого) и его жене Александре, князьям Федору и Мстиславу (брат и дед Александра Невского), архиепископам Никите и Иоанну. Также в этом храме погребены и другие знатные князья, первые архиепископы и причисленные к лику святых.

С приходом к власти большевиков в конце 20-х годов богослужения в храме прекращают и открывают в его стенах антирелигиозный музей, выставив на всеобщее обозрение «несметные богатства» церкви из числа драгоценностей, которые хранились в ризнице. После войны разрушения, причиненные Софийскому собору, были ликвидированы, и вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия он был отделом музея-заповедника Новгорода. А года в торжественной обстановке патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил возвращенный русской православной церкви Софийский собор Великого Новгорода.

Адрес: Территория Кремля, 11

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2863

Источник: https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5

Чудотворные Иконы

В соборе несколько иконосстасов и они посвящены Богородице, родителям Богородицы св. Иоакиму и св. Анне, Иоанну Предтече.

Иконостас в приделе Рождества Богородицы в основном состоит из икон XVI века. По неподтверждённым данным, их писал архиепископ Макарий, будущий митрополит Московский, Архиепископ Макарий — автор Миней, главного православного круга чтения с житиями святых, в форме календаря.

Чудотворными считаются икона Софии Премудрости Божией, иконы Божией Матери «Тихвинская» и « Знамение».

икона Софии Премудрости Божией иконы Божией Матери «Тихвинская» икона «Знамение»

Особенно любима новгородцами икона «Знамение». По преданию, во время боя новгородцев с суздальцами Богородица явилась святителю Иоанну, который установил икону «Знамение» на воротах города. Когда стрела попала в икону, суздальцы ослепли и были разбиты. На иконе «Знамение» действительно можно увидеть след от стрелы.

Икона «Богоматерь Тихвинская», XVI века, происходит из Николо-Беседного монастыря. Она участвовала при заключении новгородцами Столбовского мира со шведами в 1617 году.

София Премудрость Божия — главная икона храма, конца XV века. Изображает собой Бога Сына до его земного воплощения, в виде багрового ангела.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1219

Источник: https://site2max.ru/cat-great-novgorod/sofiyskiy-sobor-v-velikom-novgorode/

Фрески, которым 900 лет

Самые старые фрески в Софийском соборе относятся к XI веку, их сохранилось всего 2 фрагмента: Это изображения семи библейских пророков (Соломона, Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Аввакума, Малахии) и четырех ангелов между окнами и на барабане (круглой части церкви под куполом).

Один из ангелов на барабане. Фотографию второй фрески найти не удалось

От первоначального убранства Софии сохранились грубые мозаичные настенные плиты. Есть в храме изображения XII, XIII, XIV веков.

Фрески разных эпох на стенах предают Собору особую значимость и представляют собой своеобразную историческую экспозицию, с помощью которой можно оценить, как развивалось художественное искусство. Они освещаются подсветкой, особый эффект создаёт игра дневного света, который падает в церковь из узких и широких окон.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 817

Источник: https://site2max.ru/cat-great-novgorod/sofiyskiy-sobor-v-velikom-novgorode/

Граффити Софии Новгородской

Граффити на стенах Софии Киевской были открыты в конце XIX века. Стратиграфический и палеографический анализ свидетельствуют, что более половины граффити Софии Новгородской датируется второй половиной XI — началом XII века. В 1978 году в книге А. А. Медынцевой была опубликована 251 надпись из них 10 глаголических, остальные — кириллические.

К 2012 году было известно о 22 глаголических надписях. Всего к 2014 году известно около 800 текстов. Верхняя дата рисунков-граффити вероятно совпадает со временем угасания традиции процарапывания на стенах надписей. В Софии Новгородской эта граница приходится, в основном, на XIV век.

С. А. Высоцкий считал, что надписи-граффити Софии Новгородской имеют более бытовой характер в сравнении с этим же материалом из Софии Киевской. Обнаруженное в Новгородской Софии прорицание жреца воронов Якова Ноги в отношении Хотена Носа Алексей Гиппиус считает редчайшим осколком устной поэтической традиции, дошедшей до нас в «Слове о полку Игореве», в котором эпический певец Боян назван вещим.

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 1055

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)

Звонница

Звонница — отдельное строение XV века. Это самая древняя сохранившаяся колокольня в России, исторический памятник со следами перестроек разных веков и изящной лепниной. Во время войны звонница получила серьёзные повреждения при артиллерийском обстреле. Внесена в Реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С апреля по сентябрь можно подняться на звонницу. У меня есть фотографии оттуда в этом посте

Звонница — это новгородское изобретение XV века, конструкция с несколькими колоколами, которая на Руси была потом повторена всего дважды. Когда-то такие «звоны» далеко разносились и были слышны за 50 километров. Именно они-то и вдохновили композитора Рахманинова на использование колоколов и подражание им в академической музыке.

Понятно, почему так особо относились новгородцы к колокольным технологиям: кроме церковных был на звоннице и светский колокол без креста, созывающий новгородцев на вече.

Во время войны колокола пытались сохранить как историческое наследие. Малые колокола эвакуировали в Кириллов. Большие колокола утонули в Волхове при транспортировке или были зарыты в землю на берегу. К сожалению, они были повреждены, и в них нельзя звонить.

Сохранившиеся колокола Новгорода экспонируются в Софийской звоннице, Валдайском музее колоколов и Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Старинные колокола представляют собой выставку под открытым небом, а в работе на звоннице — колокола современные.

Близ звонницы установлены:

- 100-пудовый колокол (отлит в 1589 году и подарен Борисом Годуновым Духову монастырю).

- 200-пудовый колокол (отлит в 1599 году для Хутынского монастыря мастерами Василием Ивановым, Афанасием Панкратьевым и Иоакимом Ивановым).

- Колокол весом 1614 пудов (отлит в 1659 году в Новгородском Кремле мастером Ермолаем Васильевым).

- 590-пудовый колокол (отлит в 1839 году).

- 300-пудовый колокол (отлит в 1677 году).

С одним из древних колоколов, который не сохранился, связана легенда об Иване Грозном:

«Иван Грозный однажды направился на обедню в Софийский собор. Путь его лежал через волховский мост. Как только царский конь вступил на мост, звонарь изо всех сил забил в большой колокол. Он хотел приветствовать царя, но звон был так велик, что конь испугался, встал на дыбы, и высокий гость Новгорода чуть не оказался в реке.

Разгневанный царь велел отрубить колоколу уши, оставив одно среднее ухо. Именно поэтому казненный колокол получил прозвище «безухого» и долго еще висел на звоннице».

- В храме можно почитать информационные стенды с житиями святых, приобрести брошюры об истории храма.

- Вход свободный. Вход через северные двери.

- Фотографировать внутри запрещено.

- Запрещено заходить в шортах.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 2611

Источник: https://site2max.ru/cat-great-novgorod/sofiyskiy-sobor-v-velikom-novgorode/

Другие достопримечательности

_front.jpg)

Софийский собор на 5-рублёвой купюре России

Монета из серии «Древние города России» — Великий Новгород. В центре диска — изображение Софийского собора

Блок: 9/12 | Кол-во символов: 181

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)

Интересные факты о храме

Стены собора сложены из волховского известняка голубоватого, сероватого, зеленоватого, желтого и коричневатого оттенков, который красиво играет на солнце.

Крупные каменные зёрна сверкают как драгоценные камни. Предположительно, изначально у храма не было дополнительной отделки, зодчие хотели показать красоту голого камня.

Над главным входом расположено украшенное лепниной широкое окно с толстыми старинными стёклами.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 441

Источник: https://site2max.ru/cat-great-novgorod/sofiyskiy-sobor-v-velikom-novgorode/

Литература

- Монгайт А.Л. Софийский собор в Новгороде в связи с новейшими исследованиями // Архитектура СССР. Т. 10. – М., 1948.

- Брунов Н., Травин. Н. Собор Софии в Новгороде//Сообщения института Истории и Теории архитектуры. Вып. 7, 1947, Стр. 1-41

- Никитина Ю. И. Софийский собор. — 4-е изд., перераб. и доп. — Л.: Лениздат, 1980. — 80 с.

- Раппопорт П. А. Зодчество Древней Руси. — Л.:Наука,Ленинградское отделение, 1986

- Комеч А. И. Роль пределов в формировании общей композиции Софийского собора в Новгороде // Средневековая Русь: Сб. памяти Н. Н. Воронина. М., 1976. С. 147—150.

- Янин В. Л. Некрополь Новгородского Софийского собора: Церковная традиция и историческая критика / АН СССР, Отд-ние истории; Рец.: А. И. Клибанов, А. П. Новосельцев. — М.: Наука, 1988. — 240 с. — 17 000 экз. — ISBN 5-02-009468-4.

- Михеев С. М. Заметки о надписях-графитти новгородского Софийского собора (часть I, часть II) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. N3(41). С. 74-84.

- статьи из журнала «София»:

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 990

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 25074

Количество использованных доноров: 4

Информация по каждому донору:

Источник: svjatyni.ru

История храма и изменения в его архитектуре

История строительства Софийского собора связана с именем царя Ивана Грозного. Вологда привлекла его внимание как крупнейший торговый центр Русского Севера и царь решил превратить город в одну из своих опричных резиденций. После открытия англичанином Ричардом Ченслером пути в Россию через северные моря Вологда превратилась в важнейший торговый, перевалочный и складской пункт на торговом пути с европейскими странами. Кроме того, установление Иваном IV политических связей с Англией и предоставление им английским купцами права на свободную торговлю с Московским государством тоже повлияло на усиление значения Вологды. Она стала исходной точкой связи центра Русского государства со странами Северной Европы, здесь постоянно звучала разноязыкая речь иноземных купцов и дипломатов.

В 1566 году по указу Ивана Грозного в Вологде началось активное строительство каменной крепости, площадь которой вдвое превышала Московский Кремль и составляла 46 гектаров. В 1568 году в кремле вблизи будущей северной стены, которая должна была пройти вдоль реки Вологды, торжественно заложили каменный соборный храм. Со строительством собора началось формирование нового административного и религиозного центра города, до этого находившегося северо-западнее – на Ленивой площадке (в настоящее время – район памятника 800-летия Вологды). С большой долей вероятности можно считать, что и местоположение храма, и его общие формы были определены самим царем.

Летописец, составленный Иваном Слободским в 1716 году, сообщает: «Лета 7076 [1568 год]. Великий государь царь Иван Васильевич повеле соборную церковь во имя Успения Пречистыя Богородицы поставить внутри города у Архиерейского дому». Уточнение летописца о том, что собор строят «у Архиерейского дому», примечательно.

Видимо, эта часть фразы описывает современные летописцу реалии XVIII века, когда ансамбль Архиерейского дома уже существовал. Дело в том, что формально на период строительства каменного собора Вологда не была архиерейским городом, но в действительности глава огромной Пермской и Вологодской епархии, простиравшейся до Северного Ледовитого океана на севере и до Уральских гор на востоке, едва ли не чаще пребывал в Вологде, чем в удаленной столице епархии – городке Усть-Вымь.

Еще владыка Филофей (управлял епархией в 1471–1501 годах) заложил деревянную Вознесенскую церковь «в своем монастыре на Вологде в слободке», который и стал вологодской резиденцией епископов (некогда располагался на Ленивом торгу, возле современного памятника 800-летия Вологды). А при Макарии (управлял в 1571–1575 годах) епископская кафедра была окончательно перенесена в Вологду. И хотя это действие исторически было предопределено, пребывание государя в Вологде и масштабные планы по преобразованию города, вполне очевидно, ускорили принятие решения. Строительство грандиозного Софийского собора ярко свидетельствует об этом. Московский Собор 1589 года утвердил перенос кафедры из Усть-Выми в Вологду и положил «быть в Вологде архиепископии, и архиепископу оныя считаться первым между российскими архиепископами».

Строительство собора продолжалось два года и было почти закончено, но весной 1571 года Иван Грозный неожиданно навсегда утратил интерес к городу, прекратив здесь всякие работы, и будто бы даже приказал разрушить храм. Записанная в Летописце Ивана Слободского легенда объясняет это странное царское повеление так: «Неции же глаголют, егда совершена бысть оная церковь и великий государь вшед видети пространство ея, и будто нечто отторгнуся от свода и пад, повреди государя во главу, и того ради великий государь опечалихся и повеле церковь разобрать». Правда, далее добавляется, будто бы царь «чрез же некоторое прошение преклонися на милость, обаче многия годы церковь была не освящена». Что в действительности стало причиной изменения царских планов – неизвестно, но еще 17 лет собор пустовал, оставаясь неосвященным. Только в царствование сына Ивана Грозного – Фёдора Иоанновича – храм частично и небогато украсили, и 1 октября 1587 года святителем Антонием, епископом Вологодским и Великопермским, в диаконнике собора был освящен первый придельный престол в честь Усекновения честной главы Иоанна Предтечи.

Считается, что композиционным прототипом вологодского собора является главный храм Московской Руси – Успенский собор Московского Кремля. Софийский собор Вологды отличается подчеркнуто суровой простотой, ставшей в ХVI веке характерной особенностью северной школы зодчества. Огромный шестистолпный храм увенчан пятью главами, изначально имевшими шлемовидное покрытие.

Гладкие выбеленные стены и главы собора практически лишены декора. Членение фасадов предельно лаконично – они разделены лопатками на вертикальные прясла, завершающиеся полукруглыми выступами-закомарами, повторяющими очертания находящихся за ними сводов. Размеры храма монументальны: его длина 38,5 метра, ширина 25,6 метра, а высота до вершины креста – 59 метров. Можно представить себе впечатление, которое производило видимое с любой окраины города крупное выбеленное здание собора, безраздельно доминировавшее над низенькими деревянными домишками и кремлевскими стенами.

Своеобразна ориентация собора, отличная от общепринятой для православных храмов: алтарь обращен не на восток, а почти на север, к реке. Необычную ориентацию храма принято объяснять топографическими особенностями места его строительства и включенностью храма в композицию окружавшего его грандиозного кремля.

Хотя возвели вологодский собор всего за два сезона (строили его с 1568 по 1570 год), но так тщательно и умело, что все сложенные из кирпича части (стены, своды, барабаны) действительно оказались, как говорилось в летописи, «крепки на расселины». Части эти хоть и страдали от пожаров, неоднократно ремонтировались, но ни разу за 400 лет не возникала необходимость их перекладки.

В сентябре 1612 года во время разорительного нашествия на Вологду поляков и литовцев храм разграбили, в общегородском пожаре обгорел его деревянный верх – кровля и маковицы. После этого собор в течение года восстанавливали на средства, собранные со всех приходов епархии, а затем украшали на протяжении всего XVII века.

Одно из наиболее ранних описаний Софийского собора относится к 1627–1628 годам. Оно сделано князем Иваном Мещерским и подьячим Фёдором Строговым и содержится в писцовой книге Вологды. Пятиглавый собор, покрытый белым железом, имел в это время три освященных престола: главный – во имя Софии Премудрости Божией и придельные – во имя Усекновения честной главы Иоанна Предтечи и Феодора Стратилата.

Главный престол был впервые освящен вскоре после 1587 года (кем и когда – точно не установлено), а вторично – архиепископом Сильвестром в декабре 1613 года после ремонта, последовавшего за польско-литовским разорением. Известно, что в пятиярусном иконостасе с расписными тяблами было десять местных образов в серебряных ризах с золочеными венцами, а верх его венчался резными золочеными фигурами серафимов и херувимов.

Интерьер собора освещался свечами, помещавшимися в медные паникадила – два больших по 40 подсвечников, и два меньших – в 26 и 24 подсвечника. Одно паникадило было подарено для собора царем Михаилом Фёдоровичем в 1639 году, а три – куплены в 1685 году.

В 1698 году во время большого городского пожара кровля и главы собора сгорели, огонь попортил кресты. Всё было быстро восстановлено, однако закомары покрыли уже не железом, как ранее, а деревянной кровлей. Завершение барабанов приобрело современный вид: главы значительно увеличили, изготовили новые кованые кресты. Новые мощные главы сроднились с монументальной архитектурой храма, не внося диссонанса в его величавый облик. Эти изменения получили и неожиданные последствия: центральная глава в 1720 году «за великим отягощением осела на другие» и «причинила им немалые повреждения».

В 40-х годах XVIII века при очередном ремонте сложное позакомарное покрытие было заменено простой четырехскатной кровлей («епанчой»), что исказило пропорции собора, зрительно сделало его силуэт приземистым.

В 1765 году в соборе поверх уже деформировавшегося кирпичного пола насыпали слой песка и настлали пол из чугунных плит. По чьей инициативе и на чьи средства он был сделан, мы узнаем из надписей на двух чугунных плитах, украшенных орнаментом и вделанных в стены собора по обе стороны южных дверей.

На одной отлито начало записи: «1765 года сей чугунный пол сделан тщанием Преосвященного Иосифа, епископа Вологодского и Белозерского», а на другой – продолжение: «вкладом боголюбивых сего града граждан и других доброхотных дателей. Весу в нем 5497 пуд. Лит на Терменском железном заводе содержателя Федора Колесова». В 1929 году чугунный пол был заменен на деревянный. Несколько плиток пола сохранились на своих местах до наших дней: они расположены на солее, под иконостасом.

В середине XIX века ко всем трем соборным входам были пристроены закрытые каменные притворы под двускатными кровлями в русско-византийском стиле.

Рядом с собором стоит высокая каменная колокольня. Первоначально существовала шатровая деревянная колокольня. Первая запись о колокольне сохранила такие скудные подробности: «1622, майя 17, наняты плотники Данил Павлов сын Глухой да Федот Олферьев, да Богдашка, шесть их человек плотников колокольницу рубити о осьми стенах, ряжено по найму 30 рублев».

В 1642 году после пожара ее переделывали. В 1653 году архиепископ Маркелл решил вместо деревянной возвести каменную колокольню и в челобитной на имя царя попросил разрешения использовать заготовленный для строительства крепости камень: «На Вологде, государь, твоего государево прежнево городовово запасу в остатках есть, серово камни и белово.

А изстари, государь, соборная церковь каменная, строение ваше, государей, царское богомолие; а колокольня, государь, деревянная ветха, и бревна из стен идут вон». После получения разрешения в 1654–1659 годах были проведены работы по возведению новой колокольни. Как и старая деревянная, она получила шатровое покрытие. В таком виде колокольня просуществовала более 200 лет.

По оценке искусствоведов, это здание являлось «прекрасным образцом звонницы русского стиля». Но в 1869–1870 годах по инициативе епископа Павла (Доброхотова) колокольня, как «не соответствующая достоинству прочих зданий», была перестроена. Колокольня подверглась радикальной перестройке по проекту вологодского губернского архитектора А.И.

Иваницкого: ее верхняя часть была разобрана, а нижняя надстроена так, что площадка с колоколами оказалась поднята на вдвое большую высоту. Колокольню увенчала крупная позолоченная глава на удлиненном барабане со щелевидными окнами, который опирается на арочное основание. Значительно «выросшая» (до высоты 73 м) колокольня была оформлена в модном тогда неоготическом стиле. Несмотря на стилевое несходство с Софийским собором, силуэт колокольни хорошо дополнил ансамбль построек Архиерейского дома.

В 1923 году сооружения Архиерейского дома, в которых разместился Вологодский объединенный музей, и Софийский собор были включены в титульную ведомость учреждений и памятников архитектуры, находящихся в ведении и под охраной Главного управления научных и музейных учреждений Народного комиссариата просвещения.

18 марта 1924 года храм был закрыт и передан музею, который разместил в нем экспозицию, посвященную истории религии и атеизма. Она содержала портреты известных атеистов всех времен и народов, репрессированных церковью ученых, в том числе Джордано Бруно и Галилео Галилея, репродукции с гравюр, отражающих ужасы средневековой инквизиции.

Но главным в ней был подвешенный к центральному куполу маятник Фуко, наглядно демонстрирующий вращение Земли вокруг своей оси. Он должен был олицетворять торжество науки над религиозными догмами. Однако размещение в храме такой экспозиции было меньшим из зол, грозивших собору в то сложное время. Не исключено, что именно принадлежность краеведческому музею спасла уникальный памятник от разрушения, которому подверглись многие вологодские церкви. В соборе велись традиционные для памятника архитектуры экскурсии.

В 1941–1942 годах Софийский собор (как и большая часть зданий кремля) был временно занят ветеринарным складом № 282 Народного комиссариата обороны. В сентябре 1942 года в соборе возобновились экскурсии и была открыта временная выставка, посвященная истории побед русского оружия.

В 1959 году была начата архитектурная реставрация собора под руководством архитектора-реставратора B.C. Баниге. В ходе работ было восстановлено позакомарное покрытие кровли, южный и северный порталы освобождены от пристроек, окнам возвращены щелевидные формы. Здание приобрело первоначальный облик, строгий и величественный в своей простоте.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года (и затем Указом Президента России от 20 февраля 1995 года) собор в составе ансамбля Вологодского кремля объявлен памятником архитектуры республиканского (федерального) значения.

В 1988 году, в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси, в Софийском соборе после долгого перерыва была снова проведена служба. В августе 1992 года впервые в истории Вологды и епархии в соборе состоялось Патриаршее богослужение.

В 1999–2007 годах в соборе проводились комплексные реставрационные работы, которые предварялись и сопровождались различными исследованиями, в том числе археологическими и климатическими. Средства на это выделялись из федерального и областного бюджетов, а также из резервного фонда Президента РФ. В ходе работ отреставрированы кровля, фасады (восстановлены участки разрушенной лицевой кладки), устроен теплый пол, частично отреставрирован иконостас.

В июне 2007 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II повторно посетил Вологодскую и Великоустюжскую епархию. 17 июня, в день Празднества в Вологде всем преподобным отцам Вологодским, в обновленном Софийском соборе им была совершена Божественная литургия. В соборе согласно договору между музеем-заповедником и епархией велись службы в летние двунадесятые праздники.

15 октября 2014 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом подписан Указ № У-01/170 о присвоении храму статуса кафедрального собора. В теплое время года, начиная с весны 2015 года, в соборе по воскресным и праздничным дням совершаются Божественные литургии и накануне вечером – всенощные службы. Собор в летнее время открыт для посетителей, в нем проводятся экскурсии и концерты хоровой музыки.

Календарь истории собора

1568–1571 гг. – строительство собора во имя Успения Божией Матери (в дальнейшем Софии Премудрости Божией) при царе Иване IV Грозном (1513–1584).

1585–1587 гг. – правление архиепископа Вологодского Антония.

1587 г., 1 октября – освящение придела во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи.

1603–1609 гг. – правление архиепископа Иоасафа II.

1612 г., 22 сентября – польско-литовское разорение Вологды, разграбление и пожар Софийского собора.

1612–1613 гг. – сбор денег на восстановление собора.

1613 г., декабрь – повторное освящение главного Софийского престола собора.

1607–1613 гг. – правление архиепископа Сильвестра.

1613–1626 гг. – правление архиепископа Нектария.

1614 г., июнь – повторное освящение Предтеченского придела.

1615–1616 гг. – починка деревянной крыши, покрытие глав белым железом.

1621–1622 гг. – сооружение пятиярусного иконостаса, написание для него икон пермскими иконописцами, сооружение объемного резного амвона, ремонт Предтеченского придела.

1620–1625 гг. – правление архиепископа Корнилия.

1624 г. – покрытие крыши и глав белым железом.

До 1628 г. – устройство и освящение придела во имя Феодора Стратилата.

1628 г. – устройство в соборе слюдяных окончин.

1634 г. – обновление (олифление) иконостаса.

1635 г. – пристройка западной деревянной паперти.

1636 г. – повреждение глав и крестов собора при большом пожаре в Вологде.

1639 г. – дарение царем Михаилом Фёдоровичем медного паникадила весом 28 пудов 30 фунтов для собора.

1645 г. – сооружение над главным престолом собора деревянной резной сени с четырьмя точеными столбцами и шатровым верхом.

1647 г. – устроена деревянная ограда вокруг собора.

1648 г. – сделаны новые слюдяные окончины с проволочными решетками.

1658 г. – покрытие крыши собора белым железом.

1664 – 1685 гг. – правление архиепископа Симона.

1668 г. – ремонт центральной главы собора.

1671 г. – разборка малых глав по их «ветхости».

1672–1674 гг. – ремонт малых глав с покрытием их «чешуею».

1684–1707 гг. – правление архиепископа Гавриила.

1685 г. – покупка через Архангельск трех медных паникадил «заморской работы».

1686 г. – устроен новый деревянный «косящатый» пол.

1688 г. – ремонт и побелка стен снаружи.

1688 г. – установка на главах новых крестов, кованных мастером кузнецом Ульяном Омельяновым по образцу крестов московской церкви Николы Явленного.

1686–1688 гг. – роспись внутренних стен, сводов и столпов собора бригадой ярославских живописцев (32 чел.) под руководством Дмитрия Григорьева Плеханова.