Русские пришли в Сибирь в конце XVI века. Ведомые жаждой пушнины, они двигались вперед очень быстро. Основывались города, налаживалась ямская почва. Шла колонизация края. Но при этом настоящий рывок в его освоении был совершен лишь в начале XX века. Почему? Благодаря крупнейшей в мире железной дороге, одному из Чудес света своего времени.

Это был грандиозный, растянувшийся на десятилетия, проект, давший стране неоценимый результат.

Великая идея

Своеобразным стимулом к строительству великой магистрали стала проигранная Крымская война 1853-1856 годов. Мир переходил в индустриальную эпоху, и все большую роль в исходе конфликтов решала логистика. Россия почувствовала себя уязвимой. Отныне никакая страна не могла быть уверенной в прочности своих границ, если не имела возможности быстро перебрасывать к ним крупные воинские контингенты.

А новейшим средством скоростной переброски крупных масс людей и снабжения в то время была железная дорога. Поражение заставляло наверстывать упущенное. За десятилетие 1867-1877 годов, например, протяженность полотна в стране скакнула втрое – с 5 до 15 тысяч километров. И, когда были более-менее удовлетворены наиболее важные южное и западное направления, настало время обратить взор на восток.

Транссиб история самой грандиозной стройки .Российской империи начала 20 века ..

А там лежала бескрайняя Сибирь. Подчинить эти пространства силе рельс хотели довольно давно. Так, например, в 1857 году один англичанин приехал в Петербург, и предложил проложить железную дорогу до Байкала. Однако вместо паровозов планировалось использовать лошадей – видимо, чтобы казалось, что так будет значительно дешевле.

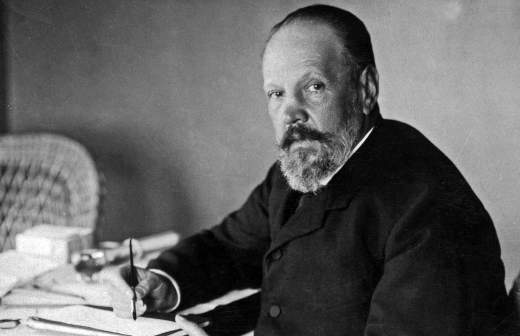

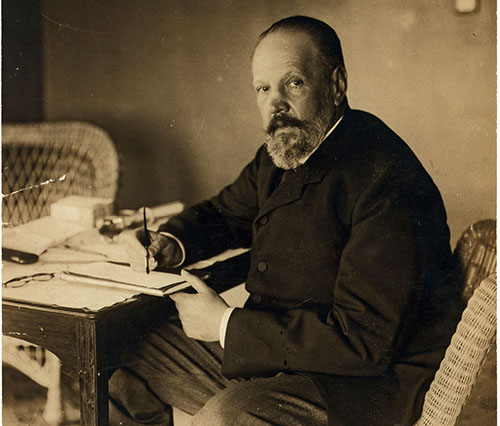

Но подойти к реализации грандиозного пути к Тихому океану удалось лишь несколько десятилетий спустя. Ключевой тут стала фигура Сергея Витте. В 1889 году он возглавил Департамент железнодорожных дел, и уже тогда имел в голове концепцию будущего Транссиба – непрерывная дорога от Челябинска (до него путь уже имелся) до Владивостока.

Кабинетные схватки

Нельзя сказать, что все это было исключительно детищем Витте – нужду в такой дороге понимали на самых верхах, и страна в любом случае пошла бы по этому пути. Но у грандиозного проекта имелись противники, которые если не возражали прямо, то стремились аккуратно придушить его, или хотя бы уменьшить размах. Вот для отбивания подобных попыток и был нужен энергичный Витте.

Одним из таких «умалителей» был министр финансов Иван Вышнеградский. Ему пришла в голову эффективная, как казалось, мысль сократить длину железной дороги более чем вдвое (с 7400 до 3200 км), использовав реки. Казалось бы, все логично – именно по ним шли завоевывавшие Сибирь казаки и государевы люди еще в XVI-XVII веках. Так почему бы не пустить поезда не по единому пути, а по ряду отрезков, перемежаемых водой? Ведь идущий по ней транспорт всегда обходится дешевле!

Транссибирская железнодорожная магистраль. Строительство Транссиба.

Но в итоге подсчитали: экономия обойдется дорого – перегрузка грузов с поездов на баржи будет тратить время и деньги. Не говоря уже о том, что синхронизировать работу речного и железнодорожного транспорта полностью не получится. А это значит, что или поезда, или баржи будут неизбежно простаивать, что тоже плохо.

Грандиозная стройка

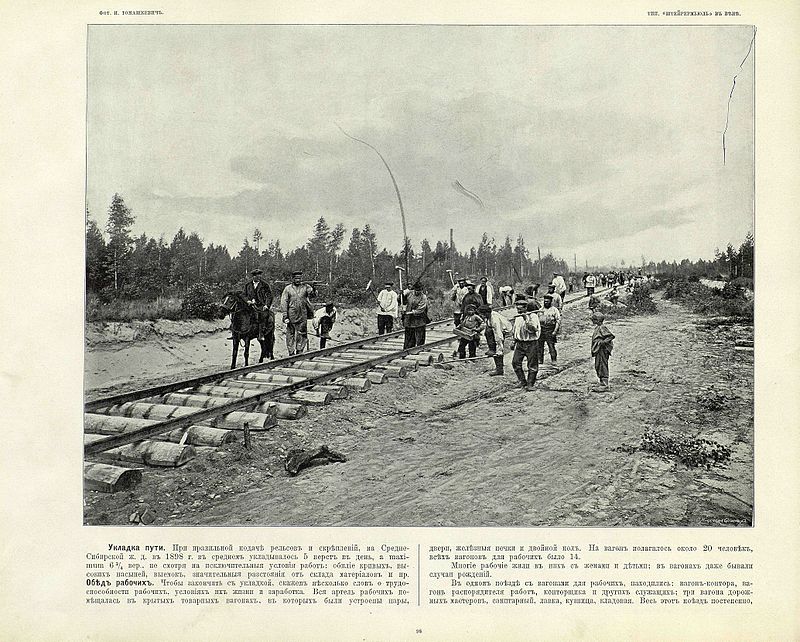

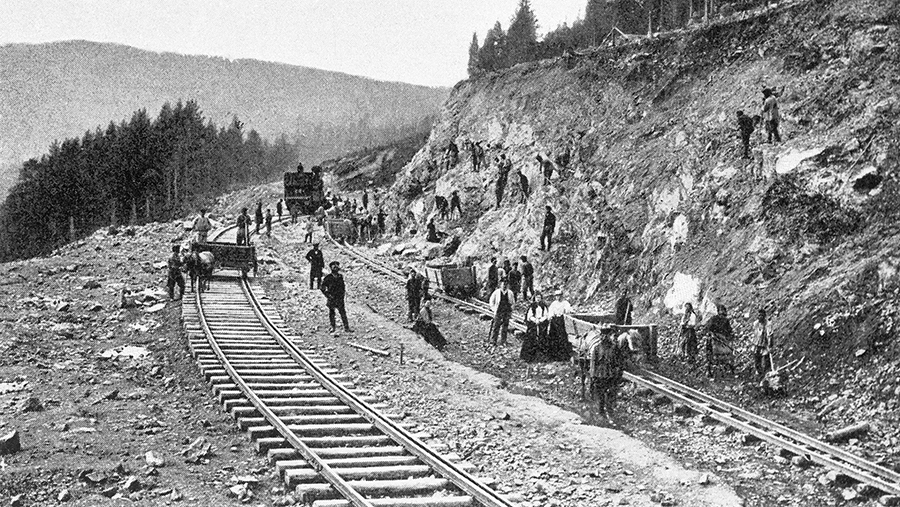

Непосредственное строительство началось в мае 1891 года. Дорогу делали не из одного конца в другой, а сразу несколькими участками параллельно. С одной стороны, это уменьшало общее время строительства. С другой – создавало ряд логистических и ресурсных вопросов, которые требовалось решать.

Например, были проблемы с рабочей силой. На месте она набиралась плохо. Кочевники из местных племен не особо понимали, зачем это все надо, если у них и так есть привычные стада. Крестьяне-колонисты зависели от сезонности – как наступали сев или сбор урожая, они стремились обратно к своим наделам.

Поэтому рабочих приходилось завозить издалека. Дело не ограничивалось территориями империи – вербовщики доходили до Персии и Китая, Османской империи и недавно объединенной Италии. Жители последней, конечно, поставляли мастеров. Хороший каменщик мог «поднимать» 100 рублей в месяц – очень и очень хорошие, по тем временам, деньги.

Другая сложность заключалась в доставке материалов. Кое-где не было не то что леса, но даже камней для насыпи – все это предстояло привезти. Для этого приходилось расширять русла рек – чтобы там могли пройти крупные нагруженные баржи. А на какой-нибудь Уссурийский участок проще и дешевле было вообще доставлять грузы морским путем, огибая Евразию через Суэцкий канал и Индийский океан.

Байкал

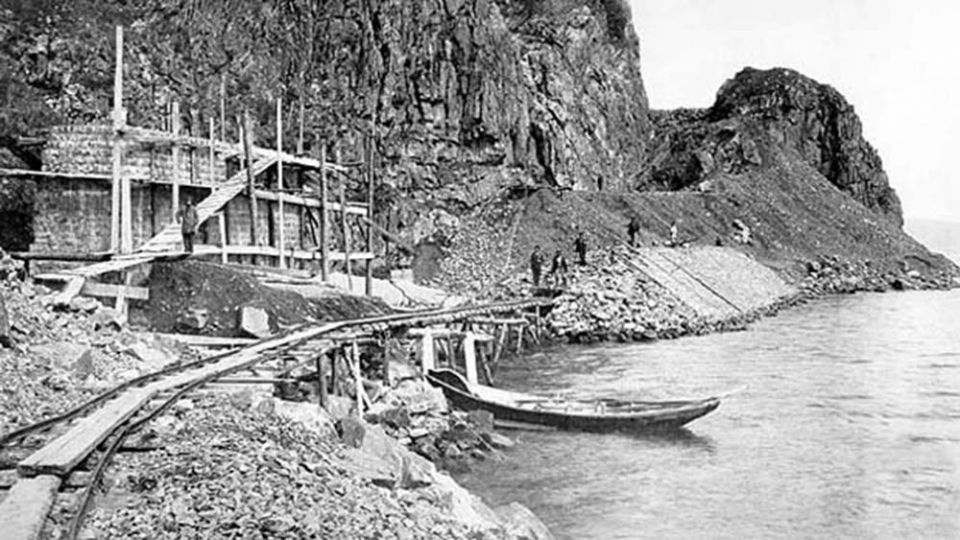

Это огромное озеро стало самым серьезным препятствием на пути к смыканию Транссиба. Местность была чрезвычайно сложна – приходилось рубить полки в отвесных скалах. Опускаться ниже 5 метров над уровнем воды было нельзя – иначе байкальские шторма рано или поздно смыли бы проложенное полотно.

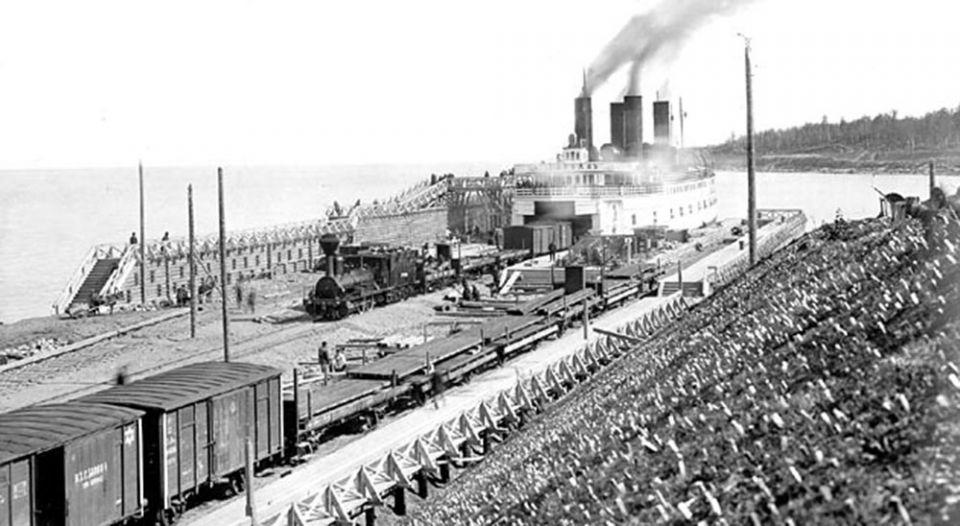

Процесс был долгий и трудоемкий, а открыть Транссиб хотелось как можно быстрее. Большая часть магистрали к началу XX века была завершена, и запуск имеющихся отрезков сулил экономические выгоды. Тогда в Англии заказали 2 парома – «Ангару» и «Байкал». Они умели ломать непрочный лед. Когда озеро замерзало всерьез, по нему просто прокладывали временные рельсы, и поезда шли своим ходом.

Но решение это было компромиссным – Байкал все равно оставался «узким местом», с обеих сторон которого все время возникали «пробки» из людей и грузов. Ликвидировать эту ситуацию удалось только с завершением Кругобайкальской железной дороги в октябре 1905 года.

Китайский вопрос

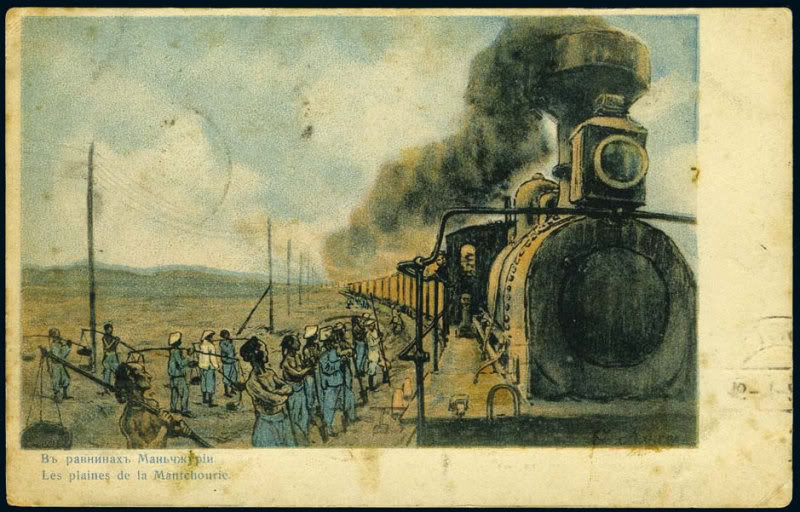

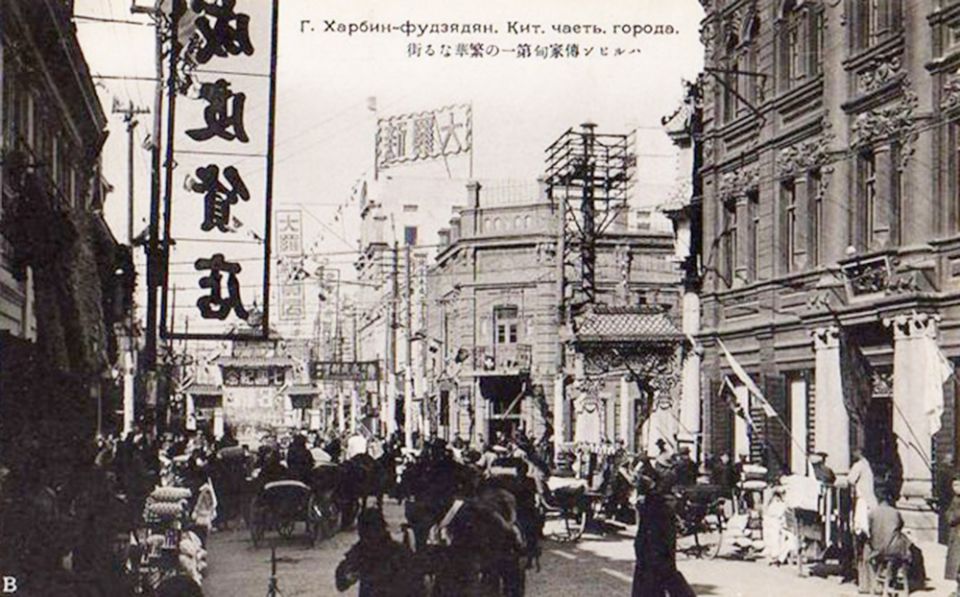

В конце XIX века Китай был крупным, но слабым государством, экономика которого все сильнее поглощалась сильными иностранными державами. Влиять на него было несложно, и у проектировщиков Транссиба возникла дилемма. Можно было пустить дорогу по территории Российской империи, ведя ее чуть севернее реки Амур. Или же проложить пути через китайскую Маньчжурию – это сократило бы протяженность дороги на целых 10 процентов. Кроме того, местность была удобнее для строительства.

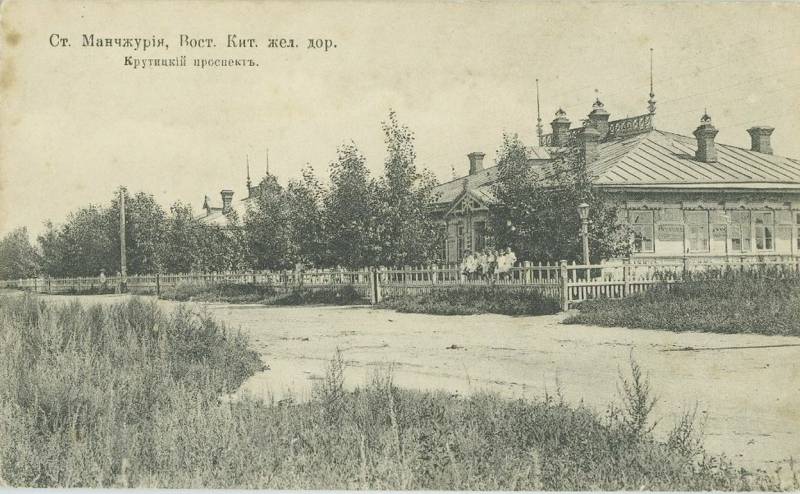

И вначале выбрали не вариант с дорогой по своей территории, а КВДЖ – Китайско-Восточную железную дорогу.

С китайцами договорились на «полосу отчуждения» вдоль маршрута железной дороги и экстерриториальную (то есть, не подчиняющуюся Китаю) полицию для её охраны. Пекин за это решение поплатился довольно быстро. На время знаменитого «Боксерского восстания» в Китае уже были готовы какие-то участки КВЖД, и они сыграли свою роль в его подавлении.

С КВЖД все было хорошо вплоть до поражения в Русско-японской войне. Влияние России в регионе резко упало. Положение уже не казалось таким твердым, как до неудачного конфликта, и в Петербурге сочли за благо построить дорогу вдоль Амура. Чтоб было по своей территории – дольше ехать, но зато надежно. Её строительство шло долго, непросто, и продлилось до 1916 года.

Итоги

Номинально Транссиб строился с 1891 по 1916 годы. Эти цифры, однако, не дают полного представления о начале эксплуатации. «Бумажный» срок изрядно увеличивается за счет строительства Амурской железной дороги – при вполне действующей КВЖД. Полное замыкание (в т.ч. и с Байкалом) было достигнуто в 1905 году. Но процессы внутренней колонизации с использованием Транссиба начались еще быстрее.

Государство устроило настоящую рекламную кампанию. По деревням раздавали брошюры с обещаниями качественной земли. Им обещались дешевые стройматериалы на месте, субсидии и кредиты на хороших условиях. Поэтому колонисты массово ехали на восток – они доезжали до конца построенного отрезка, после чего продолжали двигаться водным путем, или на повозках.

Только до 1914 года в Сибирь успело переехать 5 миллионов человек. Сразу в два раза подскочила площадь засеянной земли, а поголовье скота увеличилось втрое. Выросло производство сливочного масла. Из-за обилия хорошей земли на душу населения сибирское крестьянство смогло неплохо развернуться.

Но намного важнее был тот факт, что Транссиб скреплял страну. Впереди Россию ждало полвека потрясений. В Гражданскую и Великую Отечественную войны существование страны ставилось под вопрос, и возможность быстро перебрасывать людей, войска и материалы с одной на другую ее оконечность была жизненно важна. И эту роль самая большая в мире железная дорога выполнила.

Источник: topwar.ru

Царский подарок: как империя преподнесла потомкам путь в Сибирь

Создание Транссиба — это высшая точка экономического развития Российской империи, которая продемонстрировала огромный инженерно-технический и финансовый потенциал страны. Уникальная дорога была построена русскими мастерами в рекордные сроки и почти целиком за государственный счет. Начало же было положено именным царским указом 9 марта (25 февраля по старому стилю) 1891 года. В день 130-летия Транссиба «Известия» вспоминают о последней стройке Российской империи.

Сибирский тракт

Необходимость соединения европейской России с Сибирью железной дорогой была столь очевидной, что заговорили об этом еще до того, как прошел первый поезд между Санкт-Петербургом и Царским Селом. Как известно, случилось это в 1837 году, а годом ранее Главное управление путей сообщения и публичных зданий направило в Сибирь экспедицию для отыскания оптимального маршрута для гужевой «тележной дороги» от Иркутска до границы с Китаем. По возвращении возглавлявший экспедицию инженер Н.И. Богданов подал проект «устроения железной дороги, выгоднейшего и удобнейшего способа сообщения от границы китайской до Нижегородской ярмарки», но он был отклонен ввиду его фантастичности. Николай I и его сановники не очень доверяли техническим новшествам.

Егор Францевич Канкрин, министр финансов России в 1823–1844 годах

«Железные дороги — не следствие насущной необходимости, а чаще предмет искусственных нужд и роскоши. Они побуждают к ненужным перемещениям с места на место»

Такой консерватизм дорого обошелся России во время Крымской войны, и впредь правительство старалось не пренебрегать прогрессом. Несмотря на опустевшую казну, правительство Александра II вынуждено было приступить к неотложному переустройству страны.

Строительство железных дорог тоже относилось к первоочередным задачам, поскольку без них невозможно было развитие промышленности и торговли. Ввиду дефицита финансов этот сегмент старались развивать на коммерческой основе, отдавая дороги в концессии специально создаваемым акционерным обществам. Комитет железных дорог составил планы первоочередных направлений, но Сибирь была в них не на первом месте. Кроме того, промышленники не спешили вкладываться в грандиозный проект, который сулил огромные затраты и очень нескорый возврат средств.

В 1857 году британский инженер Дулль и американец Коллинз предложили Российскому правительству организовать международную акционерную компанию «Амурская компанейская железная дорога» и приступить к строительству дороги от Нижнего Новгорода до Владивостока. Условием они выдвинули право бессрочного владения землей, по которой предполагалось вести пути, а также освобождение компании от всех налогов и повинностей. Подумав, правительство отказало коммерсантам — создание такой «зоны иностранного влияния» на сибирских просторах сочли слишком опасным.

Всеподданнейший адрес Сибирского купечества, 1868 год

«Одни мы, Государь, сибирские Твои дети, далеки oт Тебя, если не сердцем, то пространством. Большие мы от того терпим нужды. Богатства пашен почвы лежат без пользы для престола Твоего и нас. Даруй нам железную дорогу, приблизь нас к Себе, отчужденных oт Тебя. Повели, чтоб Сибирь внедрилась воедино во едином государстве»

После того как Россия присоединила устье Амура и твердо встала на побережье Тихого океана, необходимость в дороге стала объективной. Как было развивать торговлю, когда путь от Миасса, где кончалась чугунка, до Владивостока по Сибирскому тракту на конной повозке занимала несколько месяцев? Примерно столько же приходилось идти морем в обход трех континентов. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский трижды обращался к императору Николаю по поводу строительства железной дороги, позже это делал адмирал Геннадий Невельской в докладной записке «О деятельности Амурской экспедиции». Александр II был непреклонен :

«С данной просьбой граф Н.Н. Муравьёв-Амурский обращался к покойному батюшке Николаю Павловичу. Но Сенат отклонил данное предложение. И мы отклоняем этот дорогостоящий проект»

Сменивший на престоле отца Александр III отлично понимал насущность «сибирской проблемы». В 1886 году в резолюции на очередной проект иркутского генерал-губернатора Игнатьева по созданию трансазиатской дороги император написал:

«Уже сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор ничего не сделало для удовлетворения потребностей богатого, но запущенного края. А пора, давно пора»

Прошел всего год, и было решено приступить к изысканиям для строительства «водно-железнодорожного пути», а еще три года спустя — строить «сплошную через всю Сибирь железную дорогу». Дальше медлить было нельзя.

Трудное решение

Существует мнение, что непосредственным толчком к началу строительства трансазиатского пути стало известие о том, что Китай собрался строить дорогу в Маньчжурию и даже пригласил для этого английских инженеров. В 70–80 годы XIX века Поднебесная действительно быстро развивалась, модернизировала армию и флот, активно закупала в Европе новую технику. Отношения с Россией были мирными, но строительство дороги могло резко изменить расклад сил в пользу Цинской империи и обострить ситуацию. В итоге Китай так и не построил дорогу, а короткое «возрождение» закончилось конфликтом с европейскими державами и фактическим развалом страны.

Среди особо значимых проектов РЖД — развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла и подходов к портам Азово-Черноморского бассейна

С другой стороны, Россия долго шла к строительству сибирской дороги, и когда-то должен был настать час икс. Теперь промышленность страны была готова к большим проектам, да и финансовое положение было достаточно уверенным. У проекта были могущественные покровители, прежде всего сам император, хотя скептиков тоже хватало. Но решимость первого лица перевесила.

В мае 1887 году для рассмотрения трансазиатских проектов Александр III образовал особое совещание под председательством главы департамента государственной экономии Государственного совета Александра Абазы. В том же году были образованы три экспедиции для изыскания трассы Средне-Сибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог, которые возглавили инженеры Н. Меженинов, О. Вяземский и А. Урсати. В их задачу входила прокладка наиболее удобного маршрута с учетом особенностей местности, маркировка мест для возведения мостов и строительства тоннелей. Путейцы использовали опыт местных проводников, указания геологов, даже рассказы бывалых сибирских ямщиков. В итоге трасса была проложена — пока на бумаге.

К началу 1891 года было решено строить путь целиком железнодорожным, начинать с запада от Златоуста на Челябинск и с востока от Владивостока на Хабаровск и, что вызвало особенно отчаянные споры, возводить дорогу только на казенные деньги.

9 марта (25 февраля по старому стилю) 1891 года именным высочайшим указом министру путей сообщения «разрешено сооружение железнодорожного пути от города Владивосток до пристани Графской и повелено безотлагательно приступить к строительным работам». Этот указ принято считать началом грандиозного сооружения Сибирской магистрали. А 10 дней спустя, 19 марта, был опубликован рескрипт императора на имя наследника престола цесаревича Николая Александровича:

«Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути»

12 мая сопровождаемый кораблями Тихоокеанского флота крейсер «Память Азова», на котором наследник совершал кругосветное путешествие, бросил якорь в бухте Владивостока, а 19 мая Николай лично вывез первую тачку с землей для железнодорожной насыпи. Великая стройка началась. К этому времени на Дальний Восток уже прибыли инженеры и рабочие, были доставлены необходимые материалы и выкуплены земли под полосу отчуждения. Строительство с запада на восток началось еще раньше, но его столь торжественно не обставляли, поскольку формально участок Миасс–Челябинск считался еще не Транссибом, а завершающим куском Самаро-Златоустовской дороги.

Великий Сибирский путь

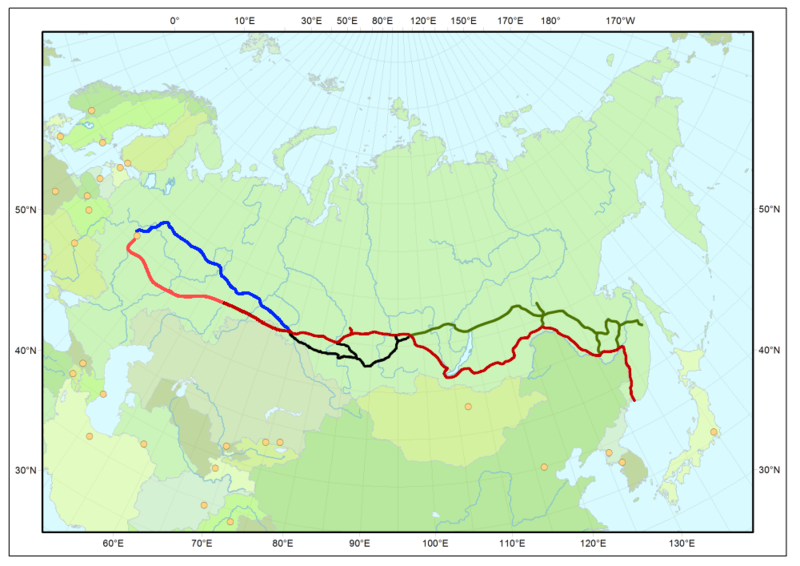

Для скорости и удобства работ трасса была поделена на шесть участков, которые строились поэтапно. Первый этап — проектирование и строительство Западно-Сибирского участка от Челябинска до Оби (1418 км), Средне-Сибирского от Оби до Иркутска (1871 км), а параллельно на востоке — Южно-Уссурийского от Владивостока до станции Графской (408 км). Второй включал в себя дорогу от станции Мысовой на восточном берегу Байкала до Сретенска на р. Шилке (1104 км) и Северно-Уссурийский участок от Графской до Хабаровска (361 км). И в последнюю очередь, как самая труднопроходимая, Кругобайкальская дорога от станции Байкал в истоке Ангары до Мысовой (261 км) и не менее сложная Амурская дорога от Сретенска до Хабаровска (2130 км). Суммарно нужно было проложить более 7 тыс. км пути, что, вместе с уже имеющейся дорогой от Москвы до Челябинска, составило 9288 км.

Строек такого масштаба в России не вели никогда. Тем более в столь сложных условиях: непроходимая тайга, могучие сибирские реки, болота, местами — вечная мерзлота, горы, тяжелейший климат, а главное — почти полное отсутствие трудовых ресурсов и инфраструктуры. Логистика была сложнейшая, особенно на восточном участке — приходилось завозить всё, кроме, пожалуй, леса.

Например, детали моста через Амур изготавливали в Варшаве, оттуда железной дорогой доставляли в Одессу, а затем морем во Владивосток, где снова перегружали на платформы и доставляли к месту назначения. Камень порой приходилось возить за тысячи верст. Рабочих нанимали как в Сибири, так и в европейской части России. Зачастую привлекали солдат, казаков и даже каторжников (год на стройке шел за полтора), но их число было не очень значительным. А вот от найма китайских и маньчжурских гастарбайтеров решено было отказаться по политическим причинам.

На начальном этапе стройки было задействовано около 10 тыс. человек, в разгар строительных работ в 1895–1896 годах — почти 90 тыс., в на завершающем этапе в 1904 году — только 5,3 тыс. человек. На строительстве Амурской железной дороги в 1910 году работали 20 тыс. человек.

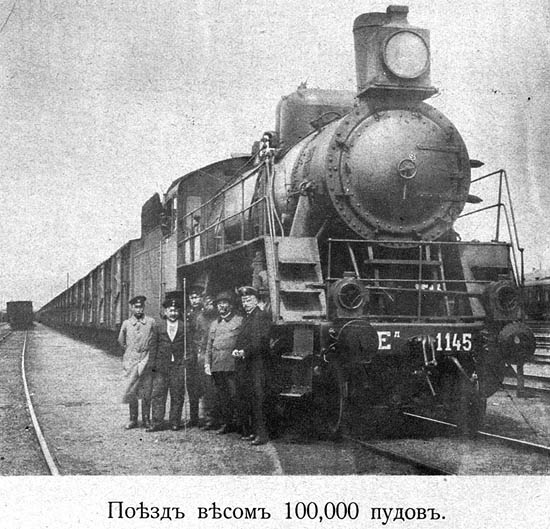

В первые годы строительство шло достаточно вяло из-за острой нехватки средств. Но когда в 1892 году министром путей сообщения стал Сергей Юльевич Витте (через полгода он занял и пост министра финансов), дело пошло веселее. Благодаря его усилиям ассигнования многократно увеличились, и стройка набрала свои рекордные темпы — примерно 650 км дороги в год. К 1903 году было произведено свыше 100 млн кубометров земляных работ, уложено более 12 млн шпал, 1 млн т рельсов, общая длина построенных железнодорожных мостов и тоннелей составила более 100 км.

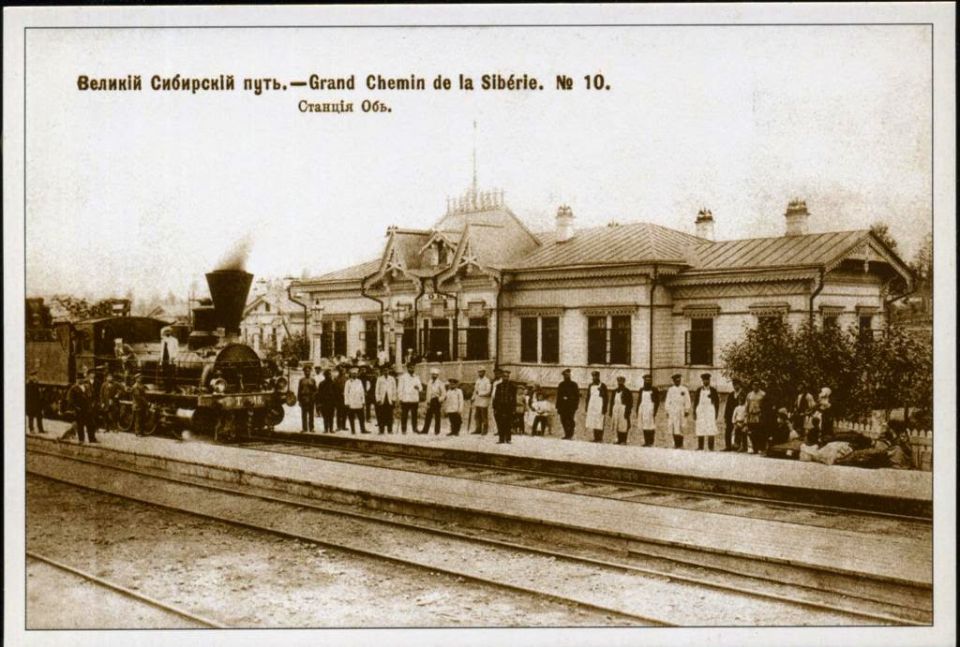

А кроме того, строились вокзалы, полустанки, депо, дома для обслуживающего персонала, школы, церкви. Характерный пример: в 1893 году на пустынный берег Оби прибыли рабочие — строить бараки для своих коллег, которые вскоре должны были начать возводить на этом месте железнодорожный мост. Мост был сдан, небольшой поселок возле него стал постепенно разрастаться. Теперь это Новосибирск — третий по численности населения город страны.

Витте принадлежит также идея прокладки дороги более коротким путем — напрямик через Китай и Манчжурию. Причем не только к Владивостоку, но и к арендованным Россией в 1898 году базам Порт-Артуру и Даляню (Дальнему). Причины для изменения маршрута были не только экономические, но и политические — заключить союз с Китаем и укрепиться на Ляодунском полуострове. Китайская восточная железная дорога (КВЖД) стала как бы параллельной южной веткой Транссиба, а поскольку она изначально не была заложена в смету, ее строили на коммерческой основе — для финансирования был создан Русско-Китайский банк с российским и французским капиталом.

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин наметили крупные проекты в сфере добычи углеводородов и развития железных дорог

Побежали поезда

Несмотря на трудности и почти полное отсутствие техники, дорога стремительно продвигалась вглубь Сибири благодаря феноменальной выносливости русских рабочих и таланту инженеров. Было бы несправедливо не вспомнить таких выдающихся специалистов как Николай Меженинов, Константин Михайловский, Александр Пушечников, Александр Ливеровский (в 1917 он станет министром временного правительства, а в 1942 будет строить ленинградскую Дорогу жизни), Болеслав Савримович, Александр Югович, Орест Вяземский, Александр Урсати, инженер и писатель Николай Гарин-Михайловский (именно он выбирал место моста через Обь, где возник Новосибирск) и многих других.

3 ноября 1901 года произошло символическое событие — смычка рельсов западного и восточного направлений. Но еще продолжали возводиться мосты, тоннели и прочая инфраструктура. Сквозное движение по тогда одноколейному пути открылось 14 июля 1903 года.

Еще не был закончен участок вокруг Байкала, поэтому составы перевозили через озеро на ледокольных паромах, которые заказали в Англии. Каждый такой паром принимал по 25 вагонов. Непрерывный же рельсовый путь был открыт 29 октября 1905 года.

Прибытие поезда на станцию Хилок Транссибирской железнодорожной магистрали, Российская империя, Забайкальская область,1900 год

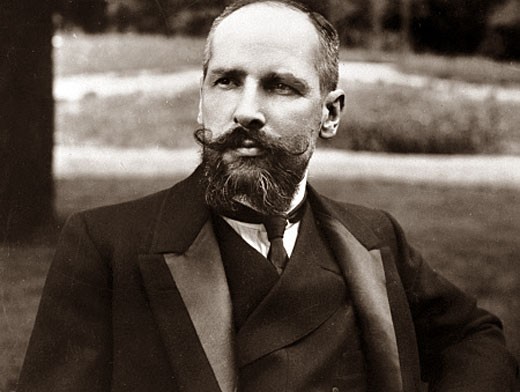

В 105-ю годовщину убийства Петра Столыпина правнук премьер-министра рассказал «Известиям» об истинной причине смерти прадеда

Только благодаря открытию Транссиба стали возможны экономические преобразования Петра Столыпина, возглавившего правительство в 1906 году. Население Сибири прибавляло по полмиллиона человек ежегодно, росли города, осваивались всё новые и новые земли. Зерна по Транссибу пошло столько, что пришлось вводить «челябинский барьер» — специальный внутренний таможенный сбор, чтобы ограничить хлебный вал из Сибири. В огромных количествах экспортировали в Европу масло: в 1898 году поставляли 2,5 тыс. т, а в 1913-м — более 70 тыс. т.

В итоге Россия получила то, что лаконичнее и емче всех выразил Петр Столыпин: «Восток проснулся, господа!» Общая постройка Великого сибирского пути обошлась казне Российской империи до начала Первой мировой войны почти в 1,5 млрд золотых рублей.

Вскоре стало ясно, что открытие сквозного движения — лишь промежуточный полустанок в истории Транссиба. Одноколейная дорога не справлялась с большими нагрузками, а стремительный рост товарооборота остро поставил вопрос увеличения пропускной способности. Посему уже в 1907 году решено было приступить к прокладке второй колеи по всей длине дороги.

Условия Портсмутского мира, завершившего русско-японскую войну, лишили Россию возможности рассчитывать на проходящую по территории Манчжурии дорогу. Пришлось срочно приступать к строительству Амурского участка, наверное, самого сложного в техническом плане.

Последней точкой стало возведение уникального 2,5-километрового моста через Амур, после чего Транссиб обрел законченные очертания. Произошло это 18 октября 1916 года, всего за четыре месяца до краха Российской империи.

Источник: iz.ru

Транссиб — великий инфраструктурный проект России и мировой цивилизации

Схема Транссиба. Красной линией на карте обозначена Транссибирская магистраль (исторический маршрут), зелёной — Байкало-Амурская магистраль, синей — северный маршрут, чёрной — промежуток южного пути в Сибири

Энциклопедическая справка

Транссибирская железнодорожная магистраль (Трансси́б), Великий Сибирский Путь (историческое название) — железная дорога через Евразию, соединяющая Москву (южный ход) и Санкт-Петербург (северный ход) с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9298,2 км — это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути — Яблоновый перевал (1019 м над уровнем моря) В 2002 году завершена её полная электрификация.

Исторически Транссибом является лишь восточная часть магистрали, от Миасса (Южный Урал, Челябинская область) до Владивостока. Её длина — около 7 тыс. км. Именно этот участок был построен с 1891 по 1916 годы.

Транссиб соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России, а говоря у́же — российские западные, северные и южные порты, а также железнодорожные выходы в Европу (Санкт-Петербург, Мурманск, Новороссийск), с одной стороны, с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в Азию (Владивосток, Находка, Забайкальск) с другой стороны.

Начальный пункт: Москва, Ярославский вокзал. Конечный пункт: Владивосток. Пропускная способность: 100 млн тонн грузов в год.

Сразу по нескольким номинациям Транссибирская магистраль внесена в знаменитую книгу Гинесса. Сегодня Транссибирская магистраль является самой протяженной двухпутной и полностью электрифицированной железной дорогой в мире.

Ежедневно по ней проходит до 80 пар поездов — на некоторых участках они курсируют с временным интервалом, как в метро. Такой интенсивностью движения больше не может похвастаться ни одна страна в мире.

Император Всероссийский Александр III придал этому событию смысл чрезвычайного, эпохального и стратегически важного события в жизни Державы, о чем свидетельствует текст рескрипта на имя наследника российского престола: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений».

Наследнику Российского Престола цесаревичу Николаю Александровичу император Александр – Миротворец уступал право совершить действие которое навсегда вошло в российскую, да и во всю мировую историю: «Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути».

Будущий император Николай II выполнил указание августейшего родителя. 19 мая (31 мая по новому стилю) 1891 года в 10 часов утра в двух с половиной верстах от города в роскошном павильоне был совершен молебен по случаю закладки дороги. Цесаревич лично отвез первую тачку балласта в полотно будущей железной дороги, а также принял участие в закладке первого камня железнодорожного вокзала и серебряной пластины, изготовленной в Санкт-Петербурге по образцу, одобренному императором.

Вот еще одна торжественная дата в истории Транссиба – 21 октября 1901 года когда в результате укладки и приведения в рабочее состояние КВЖД был «сомкнут Великий рельсовый путь». И по нему сразу же началась перевозка пассажиров, почты и грузов. Считается, что именно в 1901 году окончено строительство Транссибирской магистрали, хотя многие мосты и инженерные сооружения не были достроены.

100 лет тому назад — 5 октября 1916 года (отметим, что произошло это во время крайне накладной для экономики России первой мировой войны) был сдан в эксплуатацию мостовой переход через реку Амур. Закономерно считается, что с открытием по нему движения началось прямое пассажирское сообщение от Москвы до Владивостока и только по российской территории, на всём протяжении Транссибирской магистрали. По всем правовым и историческим нормам это и есть дата окончательного завершения строительства Транссиба.

30 сентября 1966 года отправился в свой первый рейс разрушитель самых лживых мифов о ничтожестве нашей страны фирменный поезд «РОССИЯ». Его полувековой юбилей знаменателен не только для профессионального железно дорожного сообщества, но и для всего населения России.

Не совсем понятно — вспомнит ли в суете дел насущных руководство ОАО «РЖД» об этих знаменательных датах имеющих не только профессионально узкое, железнодорожное лицо, но и особое значение в истории Российского государства?!

100 лет тому назад, по горло занятый руководством войсками и обеспечением роста оборонного потенциала страны Всероссийский император Николай II, — презрительно именовавшийся большевиками «Николашкой», вспомнил о самоотверженному труде, таланте и знаниях строителей Великого Сибирского пути.

Он поклонился тем, кто, испытывая немало лишений при исполнении задач строительства железной дороги в условиях суровой и бедной населением Сибири, достойно потрудился во славу Державы Российской и ныне с пользой для Родины несет свою тяжелую службу на рельсовых путях Транссиба.

Впечатляющий исторический факт, который побуждает не только помнить, чтить и восторгаться подвигом наших предков, но и эффективно использовать исключительно полезный опыт наших головастых, рукастых и трудолюбивых предшественников. Прокладывая во второй половине XIX века Транссибирскую железнодорожную русская научная мысль, державные деятели России и «умеющие» инженеры выбирали самый рациональный маршрут объединения Евразийского континента единым инфраструктурным проектом мирового значения.

Транссиб — великий инфраструктурный проект России и мировой цивилизации

Точно также как хутора со временем трансформируются в мегаполисы, как лесные тропы превращаются в широкие магистрали, так современная инфраструктура редко когда появляется на «голом» месте. Кроме того, что гораздо легче реализовать новые проекты на базе уже готовых, зачастую эти самые готовые проекты созданы в самых подходящих, либо более того, единственно возможных местах на конкретной территории.

«Поднявшись над Россией ввысь и окинув ее взором, можно увидеть голубые и стальные обручи, которые стягивают землю в единую и великую державу. Реки и жизненные дороги скрепляют и приближают ее пространства. И если реки — суть творения Бога, то железные дороги сотворены, хотя и по воле Всевышнего, человеческим разумом, волей и руками людей. И в этом чуде человеческого созидания Транссибирская магистраль — самое великое Рукотворение.»

В Ганичев, писатель и общественный деятель

Введение

Железнодорожные магистрали России имеют особое экономическое и стратегическое значение, ибо являются звеньями, связывающими воедино различные регионы нашей страны в единое политическое и экономическое пространство.

Транссибирская магистраль — великое российское инфраструктурное чудо. Это сейчас, с виртуального пригорка XXI века всё легко и просто. А тогда, в конце ХIХ в., — невероятная скорость строительства, высокая производительность труда, умная и расчётливая организация работ и смелые, высокопрофессиональные решения русских инженеров.

Строители Транссибирской железной дороги достигли высоких темпов работ, в среднем они прокладывали 700 км в год. Что в полтора раза выше рекордов, установленных на то время в США и Канаде. Дорога прокладывалась в глуши, что требовало огромных средств, и потому одной из основных задач проектирования была задача экономии.

Но прорубая тоннели в скальных породах, возводя мосты через могучие сибирские реки и глубокие балки наши предшественники не только возвеличивали, благоустраивали и улучшали свой век, они с делали неоценимый вклад в будущее, которое мы называем сегодняшним.

1. География Транссиба

Географию Транссиба пусть даже виртуально лучше всего изучать из окна фирменного поезда1/2 »Россия». Расстояние от Москвы до Владивостока и на оборот преодолевает его за 6 суток и два часа. Кстати любопытный читатель узнает почему от Ярославского вокзала столицы до Владивостока 9 228,0 км а от Владивостока до Москвы на 200 метров больше.

Всему просвещенному миру известно, что «На Руси две беды — дураки и дороги». Многие иностранные политические деятели, журналисты и деловые люди дабы утвердится скорее во втором, чем в первом, ибо в первом они абсолютно уверены, даже совершают путешествия по железной дороге от Москвы до Владивостока.

2. Значении и предназначении железнодорожного транспорта

Технические характеристики железнодорожного транспорта: его всепогодность, высокая скорость и беспрерывность движения, — в сочетании с особенностями географического положения нашей страны, с её растянутыми, в широтном и меридиональных направлениях, тысячекилометровыми линиями коммуникаций, объективно привели к тому, что, начиная со второй половины XIX в., железные дороги стали основным перевозчиком грузов и пассажиров России.

3. Инженеры Транссиба — знающие и умеющие

Поскольку железнодорожное дело включало в себя самые новейшие научные и технические достижения научно-технического прогресса, то для сооружения и эксплуатации железных дорог потребовались специалисты самой высокой квалификации.

Надо отдать должное той высокой цивилизационной миссии русских инженеров, которою они с честью несли, выполняют сегодня и надеюсь, — пронесут через века.

Несколько сакрально, но показательно, что начало железнодорожного дела совпало с самой культурной эпохой в России, которую мы теперь называем Пушкинской. Институт корпуса инженеров путей сообщения, основанный в 1809 году, давал образование высшего европейского класса. Даже курсовые проекты настолько детально прорабатывались, что по ним можно было немедленно строить. Император Николай I любил повторять: «Мы – инженеры».

Престиж профессии и высокий уровень подготовки инженеров путей сообщения делали эту профессию одной из самых привлекательных для тогдашней молодёжи. Русские инженеры, выпускники «путейских институтов» были признанными специалистами мирового уровня, имевшими самое разностороннее образование, как в области различных видов транспорта, так и в различных областях промышленности. В дореволюционный период инженеры-путейцы составляли техническую элиту российского общества

4. Выдающиеся личности – инициаторы строительства Транссиба

В конце 80-х годов XIX в. экономические интересы России и в ещё большей степени сложившаяся на Дальнем Востоке геополитическая обстановка, потребовали от руководства страны принятия незамедлительного решения о сооружении железнодорожной магистрали, позволявшей связать центральные районы страны с её азиатскими владениями прочной транспортной артерией.

Три человека внесли огромный, пока недостаточно оцененный нами вклад в создание и реализацию великого инфраструктурного проекта России.

Россия при Александре III чувствовала себя исполином и была им, взявшись за дело Транссиба. Александр III не боялся остаться в одиночестве без атлантических и глобальных союзников. Он жестко обрывал своих западников: «У России нет друзей кроме ее армии и флота».

Он направлял, строил и поддерживал созидательную энергию нации без МВФ и грабительских инвестиций. Грубо одергивал радикал-реформаторов, безжалостно казнил убийц — народовольцев и укреплял Армию, Флот и денежную единицу, сделав ее одной из самых устойчивых в Европе. И в этих его планах Транссиб был серьезнейшим аргументом возвышения России.

В 1892 году произошло еще одно важное для Сибирской дороги событие: министром финансов был назначен С. Ю. Витте, человек огромной, иногда чрезмерной деятельности, горячий сторонник скорейшего сооружения магистрали.

И, только в последние 15 — 20 лет упоминаемый в положительном контексте П.А. Столыпин, который практически завершил строительство Транссиба .

4. История Транссиба

Строительство на рубеже XIX–XX веков Великого Сибирского пути стало одним из самым выдающимся государственным достижением в России и наиболее значимым событием в мире в целом. Транссибирская магистраль способствовала развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока, реализации геополитических интересов России на Тихом океане.

5. Особенности технологий строительства зданий и сооружений Транссиба

Единственный в мире вокзал целиком из мрамора на станции Слюдянка на берегу Байкала

Только первоначально на Транссибе было построено 87 крупных станций и локомотивных депо, более 1800 мелких станций и полустанков и около 11 тысяч инженерных сооружений: мостов, тоннелей, водопропускников, отбойных стенок и т.д и т.п.

Слово «впервые» может быть применено к более чем к 1000 официально запатентованным инженерным решения. Так впервые построили улучшенные притрассовые дороги с гравийным покрытием, впервые сооружая тоннели в вечномерзлых грунтах, предложили устраивать теплоизолирующий слой между породой и отделкой тоннеля, чтобы во время твердения бетона не допустить оттаивания вечномерзлых грунтов.

Насыпи на болотах и слабых грунтах строили в три этапа – зимой отсыпали двухсаженную берму «тропу», с обеих сторон троны прорывали глубокие осушительные траншеи, заполняли их балластом грунта из притрассовых карьеров, а по весне уплотняли «тропу» и досыпали ее до проектных отметок ПГС или щебнем.

6. Достопримечательности Транссиба

6.1. Байкальская паромная переправа

Паромная переправа на Байкале являлась частью Транссибирской магистрали и была задумана, прежде всего как временная мера для обеспечения сквозного движения по Транссибу до окончания строительства Кругобайкальской железной дороги. В дальнейшем переправу предполагалось использовать для связи с планировавшейся железной дорогой, которая должна была проходить по трассе Байкало-Амурской магистрали севернее Байкала.

6.2. КВЖД — крупнейший заграничный проект в истории России

После поражения Китая в войне с Японией 1894—1895 годов летом 1896 г. было подписано секретное соглашение с Китаем, дававшее право строительства Транссиба напрямую через Китай, что значительно сокращало его длину и способствовало охране экономических интересов России в Китае. Право на эксплуатацию дороги, включавшее фактическую передачу в аренду на 80 лет земель на 9 вёрст по обе стороны от неё 27 августа (8 сентября) 1896 года получено специально созданным акционерным обществом фактически контролировавшийся российским правительством.

6.3. Золотая пряжка стального пояса России — Кругобайкальская железная дорога

Последний отрезок Транссибирской магистрали, строившийся в чрезвычайно тяжёлых условиях вдоль берега Байкала от станции Байкал до станции Мысовая с 1899 до октября 1905 г.

По количеству искусственных сооружений и напряжённости работ эта дорога сопоставима в России только с совмещённой автомобильной и железной дорогой Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», построенной более чем сто лет спустя.

7. Двойник и спутник Транссиба — БАМ

Транссиб прошел мимо больших частных месторождений, прежде всего мимо золотых приисков в районе Бодайбо, а также не затронул главную водную артерию Сибири – реку Лену. В 1911–1914 годах были выдвинуты проекты соединения с действующей железнодорожной сетью района Ленских золотых приисков. Планам по дальнейшему развитию данных проектов помешали сначала Первая мировая война, а затем революция и Гражданская война.

Вновь к замыслу строительства железной дороги от Байкала до Амура вернулись в Планах ГОЭЛРО. Г.М. Крижановский и название ей подобрал соответствующие – «Байкало — Амурская Магистраль».

8. Будущее крепко опирается на прошлое

На современном этапе пространственного развития экономических сил России резко возросла востребованность опыта строительства железных дорог, знаний и традиций предшественников.

В соответствии с принятой ОАО РЖД программой развития транспортной сети России предусматривается строительство новых железных дорог, включая современные скоростные магистрали, а также реконструкция старых, в т.ч. и на Дальнем Востоке страны. Сюда входят планы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали, сооружение железной дороги до Магадана и к Беринговому проливу. Начались работы по реконструкции Транскорейской магистрали с выходом её на Транссиб и превращение последнего в Магистральный транспортный коридор.

Правительство России утвердило паспорт проекта модернизации БАМа и Транссиба. Общий объем инвестиций в проект до 2018 года составит 560 млрд рублей. Из них 110 млрд. будет направлено непосредственно из госбюджета, 150 млрд рублей — из Фонда национального благосостояния, еще 300 млрд — по инвестпрограмме РЖД.

Заключение

Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб), построенная в России в конце XIX — начале XX века, соединила европейскую и азиатскую части страны надежным и эффективным транспортным путем.

Строительство Транссиба считается выдающимся событием в истории не только инженерной мысли, но и цивилизации в целом. В 1904 году журнал Scientific American назвал Транссиб самым выдающимся техническим достижением рубежа веков. Сразу по трем номинациям — общая длина, количество станций и темпы сооружения — он входит в Книгу рекордов Гиннесса.

Транссибирская магистраль не потеряла своего значения и в современный период — это мощная двухпутная электрифицированная железнодорожная линия, позволяющая перевозить до 100 млн тонн грузов и миллионы пассажиров в год.

Важное место ей уделяется в Транспортной стратегии России, в рамках которой Транссиб планируется развивать как международный транспортный коридор между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европой. Значение Транссиба для освоения восточных регионов страны, решения геоэкономических и геополитических задач трудно переоценить.

Источник: ardexpert.ru