Электрической воздушной линией ВЛ называется устройство, служащее для передачи электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам. Воздушные линии электропередачи делятся на ВЛ напряжением до 1000 В и выше 1000 В.

При строительстве воздушных линий электропередачи объем земляных работ незначителен. Кроме того, они отличаются простотой эксплуатации и ремонта. Стоимость сооружения воздушной линии примерно на 25-30% меньше, чем стоимость кабельной линии такой же протяженности. Воздушные линии делятся на три класса:

класс I — линии с номинальным эксплуатационным напряжением 35 кВ при потребителях 1 и 2-й категорий и выше 35 кВ независимо от категорий потребителей;

класс II — линии с номинальным эксплуатационным напряжением от 1 до 20 кВ при потребителях 1 и 2-й категорий, а также 35 кВ при потребителях 3-й категории;

класс III — линии с номинальным эксплуатационным напряжением 1 кВ и ниже. Характерной особенностью воздушной линии напряжением до 1000 В является использование опор для одновременного крепления на них проводов радиосети, наружного освещения, телеуправления, сигнализации.

Строительство и монтаж низковольтных воздушных линий 1979

Основными элементами воздушной линии являются опоры, изоляторы и провода.

Для линий напряжением 1 кВ применяют опоры двух видов: деревянные с железобетонными приставками и железобетонные.

Для деревянных опор используют бревна, пропитанные антисептиком, из леса II сорта — сосны, ели, лиственницы, пихты. Не пропитывать бревна можно при изготовлении опор из леса лиственных пород зимней рубки. Диаметр бревен в верхнем отрубе должен составлять не менее 15 см для одностоечных опор и не менее 14 см для двойных и А -образных опор. Допускается принимать диаметр бревен в верхнем отрубе не менее 12 см на ответвлениях, идущих к вводам в здания и сооружения. В зависимости от назначения и конструкции различают опоры промежуточные, угловые, ответвительные, перекрестные и концевые.

Промежуточные опоры на линии являются наиболее многочисленными, так как служат для поддержания проводов на высоте и не рассчитаны на усилия, которые создаются вдоль линии в случае обрыва проводов. Для восприятия этой нагрузки устанавливают анкерные промежуточные опоры, располагая их «ноги» вдоль оси линии. Для восприятия усилий, перпендикулярных линии, устанавливают анкерные промежуточные опоры, располагая «ноги» опоры поперек линии.

Анкерные опоры имеют более сложную конструкцию и повышенную прочность. Они также подразделяются на промежуточные, угловые, ответвительные и концевые, которые повышают общую прочность и устойчивость линии.

Расстояние между двумя анкерными опорами называется анкерным пролетом, а расстояние между промежуточными опорами — шагом опор.

В местах изменения направления трассы воздушной линии устанавливают угловые опоры.

Для электроснабжения потребителей, находящихся на некотором расстоянии от магистральной воздушной линии, используются ответвительные опоры, на которых закрепляются провода, подсоединенные к воздушной линии и к вводу потребителя электроэнергии.

Мастер-класс. Мастер воздушных линий электропередач

Концевые опоры устанавливают в начале и конце воздушной линии специально для восприятия односторонних осевых усилий.

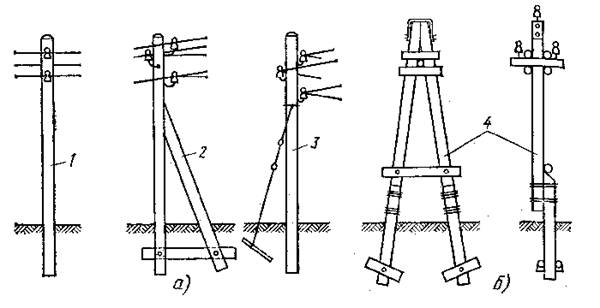

Конструкции различных опор показаны на рис. 10.

При проектировании воздушной линии количество и тип опор определяют в зависимости от конфигурации трассы, сечения проводов, климатических условий района, степени населенности местности, рельефности трассы и других условий.

Для сооружений ВЛ напряжением выше 1 кВ применяют преимущественно железобетонные и деревянные антисептированные опоры на железобетонных приставках. Конструкции этих опор унифицированы.

Металлические опоры используют главным образом в качестве анкерных опор на воздушных линиях напряжением выше 1 кВ.

На опорах ВЛ расположение проводов может быть любым, только нулевой провод в линиях до 1 кВ размещают ниже фазных. При подвеске на опорах проводов наружного освещения их располагают ниже нулевого провода.

Провода ВЛ напряжением до 1 кВ следует подвешивать на высоте не менее 6 м от земли с учетом стрелы провеса.

Расстояние по вертикали от земли до точки наибольшего провисания провода называется габаритом провода ВЛ над землей.

Провода воздушной линии могут по трассе сближаться с другими линиями, пересекаться с ними и проходить на расстоянии от объектов.

Габаритом сближения проводов ВЛ называется допустимое наименьшее расстояние от проводов линии до объектов (зданий, сооружений), расположенных параллельно трассе ВЛ, а габаритом пересечения — кратчайшее расстояние по вертикали от объекта, расположенного под линией (пересекаемого) до провода ВЛ.

Рис. 10. Конструкции деревянных опор воздушных линий электропередачи:

а — на напряжение ниже 1000 В, б — на напряжение 6 и 10 кВ; 1 — промежуточная, 2 — угловая с подкосом, 3 — угловая с оттяжкой, 4 – анкерная

Крепление проводов воздушной линии на опорах осуществляется при помощи изоляторов (рис. 11), насаживаемых на крюки и штыри (рис. 12).

Для воздушных линий напряжением 1000 В и ниже используют изоляторы ТФ-4, ТФ-16, ТФ-20, НС-16, НС-18, АИК-4, а для ответвлений — ШО-12 при сечении проводов до 4 мм 2 ; ТФ-3, АИК-3 и ШО-16 при сечении проводов до 16 мм 2 ; ТФ-2, АИК-2, ШО-70 и ШН-1 при сечении проводов до 50 мм 2 ; ТФ-1 и АИК-1 при сечении проводов до 95 мм 2 .

Для крепления проводов воздушных линий напряжением выше 1000 В применяются изоляторы ШС, ШД, УШЛ, ШФ6-А и ШФ10-А и подвесные изоляторы.

Все изоляторы, кроме подвесных, плотно навертываются на крюки и штыри, на которые предварительно наматывают паклю, пропитанную суриком или олифой, или надевают специальные пластмассовые колпачки.

Для ВЛ напряжением до 1000 В применяются крюки КН-16, а выше 1000 В — крюки КВ-22, изготовленные из круглой стали диаметром соответственно 16 и 22 мм 2 . На траверсах опор тех же воздушных линий напряжением до 1000 В при креплении проводов используются штыри ШТ-Д — для деревянных траверс и ШТ-С — для стальных.

При напряжении воздушных линий более 1000 В на траверсах опор монтируют штыри ЩУ-22 и ШУ-24.

По условиям механической прочности для воздушных линий напряжением до 1000 В используются однопроволочные и много проволочные провода сечением, не менее: алюминиевые — 16 сталеалюминиевые и биметаллические -10, стальные многопроволочные — 25, стальные однопроволочные — 13 мм ( диаметр 4 мм).

| Рис. 11 Изоляторы воздушных линий: а — ТФ и шин, б — ШО, в — УШЛ, г — АИК и ШЛ, д — ШД, е — П | Рис. 12. Крюки и штыри для крепления изоляторов: а — крюк КН-16, б — крюк КВ-22, в — штырь ШН |

На воздушной линии напряжением 10 кВ и ниже, проходящей в ненаселенной местности, с расчетной толщиной образующегося на поверхности провода слоя льда (стенка гололеда) до 10 мм, в пролетах без пересечений с сооружениями допускается применение однопроволочных стальных проводов при наличии специального указания.

В пролетах, которые пересекают трубопроводы, не предназначенные для горючих жидкостей и газов, допускается применение стальных проводов сечением 25 мм 2 и более. Для воздушных линий напряжением выше 1000 В применяют только многопроволочные медные провода сечением не менее 10 мм 2 и алюминиевые — сечением не менее 16 мм 2 .

Соединение проводов друг с другом (рис. 62) выполняется скруткой, в соединительном зажиме или в плашечных зажимах.

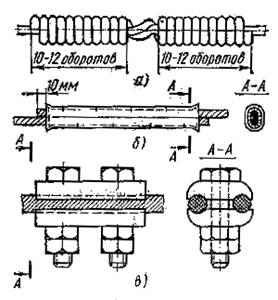

Крепление проводов ВЛ и изоляторов осуществляется вязальной проволокой одним из способов, показанных на рис.13.

Стальные провода привязывают мягкой стальной оцинкованной проволокой диаметром 1,5 — 2 мм, а алюминиевые и сталеалюминиевые — алюминиевой проволокой диаметром 2,5 — 3,5 мм (можно использовать проволоку многопроволочных проводов).

Алюминиевые и сталеалюминиевые провода в местах крепления предварительно обматывают алюминиевой лентой для предохранения их от повреждений.

На промежуточных опорах провод крепят преимущественно на головке изолятора, а на угловых опорах — на шейке, располагая его с внешней стороны угла, oбpaзуемого проводами линии. Провода на головке изолятора крепят (рис. 13, а) двумя отрезками вязальной проволоки.

Проволоку закручивают вокруг головки изолятора так, чтобы концы ее разной длины находились с обеих сторон шейки изолятора, а затем два коротких конца обматывают 4 — 5 раз вокруг провода, а два длинных — переносят через головку изолятора и тоже несколько раз обматывают вокруг провода. При креплении провода на шейке изолятора (рис. 13, б) вязальная проволока охватывает петлей провод и шейку изолятора, затем один конец вязальной проволоки обматывают вокруг провода в одном направлении (сверху вниз), а другой конец — в противоположном направлении (снизу вверх).

|

| Рис. 13. Способы соединения проводов воздушных линий: а — скруткой, б — в соединительном зажиме, в — плашечным зажимом. |

На анкерных и концевых опорах провод крепят заглушкой на шейке изолятора. В местах перехода ВЛ через железные дороги и трамвайные пути, а также на пересечениях с другими силовыми линиями и линиями связи применяют двойное крепление проводов.

Все деревянные детали при сборке опор плотно подгоняют друг к другу. Зазор в местах врубок и стыков не должен превышать 4 мм.

Стойки и приставки к опорам воздушных линий выполняют таким образом, чтобы древесина в месте сопряжения не имела сучков и трещин, а стык был совершенно плотным, без просветов. Рабочие поверхности врубок должны быть сплошного пропила (без долбежки древесины).

Отверстия в бревнах просверливают. Запрещается прожигание отверстий нагретыми стержнями.

Бандажи для сопряжения приставок с опорой изготовляют из мягкой стальной проволоки диаметром 4 — 5 мм. Все витки бандажа должны быть равномерно натянуты и плотно прилегать друг к другу. В случае обрыва одного витка весь бандаж следует заменить новым.

При соединении проводов и тросов ВЛ напряжением выше 1000 В в каждом пролете допускается не более одного соединения на каждый провод или трос.

При использовании сварки для соединения проводов не должно быть пережога проволок наружного повива или нарушения сварки при перегибе соединенных проводов.

Металлические опоры, выступающие металлические части железобетонных опор и все металлические детали деревянных и железобетонных опор ВЛ защищают антикоррозионными покрытиями, т.е. красят. Места монтажной сварки металлических опор огрунтовывают и окрашивают на ширину 50 — 100 мм вдоль сварного шва сразу же после сварных работ. Части конструкций, которые подлежат бетонированию, покрываются цементным молоком.

Рис. 14. Способы крепления проводов вязкой к изоляторам:

а — головная вязка, б — боковая вязка

В процессе эксплуатации воздушные линии электропередачи периодически осматривают, а также производят профилактические измерения и проверки. Величину загнивания древесины измеряют на глубине 0,3 — 0,5 м. Опора или приставка считается непригодной для дальнейшей эксплуатации, если глубина загнивания по радиусу бревна составляет более 3 см при диаметре бревна более 25 см.

Внеочередные осмотры ВЛ проводятся после аварий, ураганов, при пожаре вблизи линии, во время ледоходов, гололедов, морозе ниже -40 °С и т. п.

При обнаружении на проводе обрыва нескольких проволок общим сечением до 17% сечения провода место обрыва перекрывают ремонтной муфтой или бандажом. Ремонтную муфту на сталеалюминиевом проводе устанавливают при обрыве до 34% алюминиевых проволок. Если оборвано большее количество жил, провод должен быть разрезан и соединен с помощью соединительного зажима.

Изоляторы могут иметь пробои, ожоги глазури, оплавление металлических частей и даже разрушение фарфора. Это происходит в случае пробоя изоляторов электрической дугой, а также при ухудшении их электрических характеристик в результате старения в процессе эксплуатации. Часто пробои изоляторов происходят из-за сильного загрязнения их поверхности и при напряжениях, превышающих рабочее. Данные о дефектах, обнаруженных при осмотрах изоляторов, заносят в журнал дефектов, и на основе этих данных составляют планы ремонтных работ воздушных линий.

Кабельные линии электропередачи.

Кабельной линией называется линия для передачи электрической энергии или отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями.

Над подземными кабельными линиями устанавливают охранные зоны, размер которых зависит от напряжения этой линии. Так, для кабельных линий напряжением до 1000 В охранная зона имеет размер площадки по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. В городах под тротуарами линия должна проходить на расстоянии 0,6 м от зданий и сооружений и 1 м от проезжей части.

Для кабельных линий напряжением выше 1000 В охранная зона имеет размер по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей.

Подводные кабельные линии напряжением до 1000 В и выше имеют охранную зону, определяемую параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Трассу кабеля выбирают с учетом наименьшего его расхода и обеспечения сохранности от механических повреждений, коррозии, вибрации, перегрева и возможности повреждений соседних кабелей при возникновении короткого замыкания на одном из них.

При прокладке кабелей необходимо соблюдать предельно допустимые радиусы их изгиба, превышение которых приводит к нарушению целостности изоляции жил.

Прокладка кабеля в земле под зданиями, а также через подвальные и складские помещения запрещается.

Расстояние между кабелем и фундаментами зданий должно составлять не менее 0,6 м.

При прокладке кабеля в зоне насаждений расстояние между кабелем и стволами деревьев должно быть не менее 2 м, а в зеленой зоне с кустарниковыми посадками допускается 0,75 м. В случае прокладки кабеля параллельно теплопроводу расстояние в свету от кабеля до стенки канала теплопровода должно быть не менее 2 м, до оси пути железной дороги — не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги — не менее 10,75 м.

При прокладке кабеля параллельно трамвайным путям расстояние между кабелем и осью трамвайного пути должно составлять не менее 2,75 м.

В местах пересечения железных и автомобильных дорог, а также трамвайных путей кабели прокладывают в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав, а при отсутствии зоны отчуждения кабели прокладывают непосредственно на участке пересечения или на расстоянии 2 м по обе стороны от полотна дороги.

Кабели укладывают «змейкой» с запасом, равным 1 — 3 % его длины, чтобы исключить возможность возникновения опасных механических напряжений при смещениях почвы и температурных деформациях. Укладывать конец кабеля в виде колец запрещается.

| Рис. 15. Готовая разделка конца трехжильного кабеля с бумажной изоляцией: 1 — наружный джутовый покров, 2 — броня (свинцовая или алюминиевая), 3 — оболочка, 4 — поясная изоляция, 5 — изоляция жилы кабеля, 6 — токопроводящая жила кабеля |

Количество соединительных муфт на кабеле должно быть наименьшим, поэтому кабель прокладывают полными строительными длинами. На 1 км кабельных линий может приходиться не более четырех муфт для трехжильных кабелей напряжением до 10 кВ сечением до 3х95 мм 2 и пяти муфт для сечений от 3х120 до 3×240 мм 2 . Для одножильных кабелей допускается не более двух муфт на 1 км кабельных линий.

Для соединений или оконцеваний кабеля производят разделку концов, т. е. ступенчатое удаление защитных и изоляционных материалов. Размеры разделки определяются конструкцией муфты, которую будут использовать для соединения кабеля, напряжением кабеля и сечением его токопроводящих жил.

Готовая разделка конца трехжильного кабеля с бумажной изоляцией показана на рис. 15.

Соединение концов кабеля напряжением до 1000 В осуществляйся в чугунных (рис. 16) или эпоксидных муфтах, а напряжением 6 и 10 кВ — в эпоксидных (рис. 17) или свинцовых муфтах.

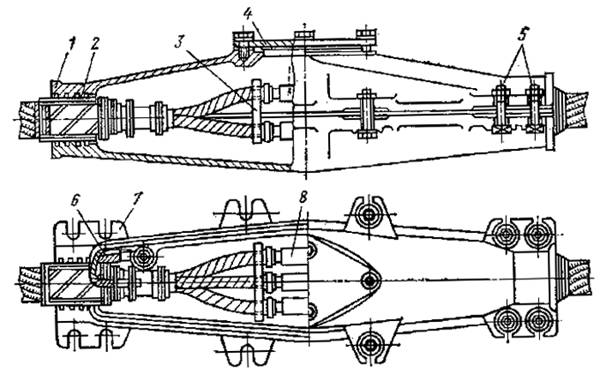

Рис. 16. Соединительная чугунная муфта:

1 — верхняя муфта, 2 — подмотка из смоляной ленты, 3 — фарфоровая распорка, 4 — крышка, 5 — стягивающий болт, 6 -провод заземления, 7 — нижняя полумуфта, 8 — соединительная гильза

Соединение токопроводящих жил кабеля напряжением до 1000 В выполняют опрессовкой в гильзе (рис. 18).

Для этого подбирают по сечению соединяемых токопроводящих жил гильзу, пуансон и матрицу, а также механизм для опрессовки (пресс-клещи, гидропресс и др.), зачищают до металлического блеска внутреннюю поверхность гильзы стальным ершом (рис, 18, а), а соединяемые жилы — щеткой — на кардоленты (рис. 18, б). Скругляют многопроволочные секторные жилы кабеля универсальными плоскогубцами. Вводят жилы в гильзу (рис. 18, в) так, чтобы их торцы соприкасались и располагались в середине гильзы.

Рис. 17. Соединительная эпоксидная муфта:

1 — проволочный бандаж, 2 — корпус муфты, 3 — бандаж из суровых ниток, 4 — распорка, 5 — подмотка жилы, 6 — провод заземления, 7 — соединение жил, 8 — герметизирующая подмотка

Рис. 18. Соединение медных жил кабеля опрессовкой:

а — зачистка внутренней поверхности гильзы стальным проволочным ершом, б — зачистка жилы щеткой из кардоленты, в — установка гильзы на соединяемых жилах, г — опрессовка гильзы в прессе, д — готовое соединение; 1 — медная гильза, 2 — ерш, 3 — щетка, 4 — жила, 5 — пресс

Устанавливают гильзу заподлицо в ложе матрицы (рис. 18, г), затем опрессовывают гильзу двумя вдавливаниями, по одному на каждую жилу (рис. 18, д). Вдавливание производят таким образом, чтобы шайба пуансона в конце процесса упиралась в торец (плечики) матрицы. Остаточную толщину кабеля (мм) проверяют с помощью специального штангенциркуля или кронциркуля (величина Н на рис. 19):

4,5 ± 0,2 — при сечении соединяемых жил 16 — 50 мм 2

8,2 ± 0,2 — при сечении соединяемых жил 70 и 95 мм 2

12,5 ± 0,2 — при сечении соединяемых жил 120 и 150 мм 2

14,4 ± 0,2 — при сечении соединяемых жил 185 и 240 мм 2

Качество спрессованных контактов кабеля проверяют внешним осмотром. При этом обращают внимание на лунки вдавливания, которые должны располагаться соосно и симметрично относительно середины гильзы или трубчатой части наконечника. В местах вдавливания пуансона не должно быть надрывов или трещин.

Чтобы обеспечить соответствующее качество опрессовки кабелей, необходимо выполнять следующие условия производства работ:

применять наконечники и гильзы, сечение которых соответствует конструкции жил кабеля, подлежащего оконцеванию или соединению;

использовать матрицы и пуансоны, соответствующие типоразмерам наконечников или гильз, применяемых при опрессовке;

не изменять сечение жилы кабеля для облегчения ввода жилы в наконечник или гильзу путем удаления одной из проволок;

| Рис. 19. Измерение остаточной толщины после соединения жил опрессовкой: а — штангенциркулем с насадкой; б — специальным измерителем |

не производить опрессование без предварительной зачистки и смазки кварцево-вазелиновой пастой контактных поверхностей наконечников и гильз на алюминиевых жилах; заканчивать опрессовку не раньше, чем шайба пуансона подойдет вплотную к торцу матрицы.

После соединения жил кабеля снимают металлический поясок между первым и вторым кольцевыми надрезами оболочки и на край находившейся под ней поясной изоляции накладывают бандаж из 5 — 6 витков суровых ниток, после чего устанавливают между жилами распорные пластины так, чтобы жилы кабеля удерживались на определенном расстоянии друг от друга и от корпуса муфты.

Укладывают концы кабеля в муфту, предварительно намотав I на кабель в местах входа и выхода его из муфты 5 — 7 слоев смоляной ленты, а затем скрепляют обе половинки муфты болтами. Заземляющий проводник, припаянный к броне и оболочке кабеля заводят под крепежные болты и таким образом прочно закрепляют его на муфте.

Операции разделки концов кабелей напряжением 6 и 10 кВ в свинцовой муфте мало чем отличаются от аналогичных операций соединения их в чугунной муфте.

Кабельные линии могут обеспечивать надежную и долговечную работу, но только при условии соблюдения технологии монтажных работ и всех требований правил технической эксплуатации.

Качество и надежность смонтированных кабельных муфт и заделок могут быть повышены, если применять при монтаже комплект необходимого инструмента и приспособлений для разделки кабеля и соединения жил, разогрева кабельной массы и т. п. Большое значение для повышения качества выполняемых работ имеет квалификация персонала.

Для кабельных соединений применяются комплекты бумажных роликов, рулонов и бобин хлопчатобумажной пряжи, но не допускается, чтобы они имели складки, надорванные и измятые места, были загрязнены.

Такие комплекты поставляют в банках в зависимости от размера муфт по номерам. Банка на месте монтажа перед употреблением должна быть открыта и разогрета до температуры 70 — 80 °C. Разогретые ролики и рулоны проверяют на отсутствие влаги путем погружения бумажных лент в разогретый до температуры 150 °С парафин. При этом не должно наблюдаться потрескивания и выделения пены. Если влага обнаружится, комплект роликов и рулонов бракуют.

Надежность кабельных линий при эксплуатации поддерживают выполнением комплекса мероприятий, включая контроль за нагревом кабеля, осмотры, ремонты, профилактические испытания.

Для обеспечения длительной работы кабельной линии необходимо следить за температурой жил кабеля, так как перегрев изоляции вызывает ускорение старения и резкое сокращение срока службы кабеля. Максимально допустимая температура токопроводящих жил кабеля определяется конструкцией кабеля. Так, для кабелей напряжением 10 кВ с бумажной изоляцией и вязкой нестекающей пропиткой допускается температура не более 60 °С ; для кабелей напряжением 0,66 — 6 кВ с резиновой изоляцией и вязкой нестекающей пропиткой — 65 °С; для кабелей напряжением до 6 кВ с пластмассовой (из полиэтилена, самозатухающего полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката) изоляцией — 70 °С; для кабелей напряжением 6 кВ с бумажной изоляцией и обедненной пропиткой — 75 °С; для кабелей напряжением 6 кВ с пластмассовой (из вулканизированного или самозатухающего полиэтилена или бумажной изоляцией и вязкой или обедненной пропиткой — 80 °С.

Длительно допустимые токовые нагрузки на кабели с изоляцией из пропитанной бумаги, резины и пластмассы выбирают по действующим ГОСТам. Кабельные линии напряжением 6 — 10 кВ, несущие нагрузки меньше номинальных, могут быть кратковременно перегруженными на величину, которая зависит от вида прокладки. Так, например, кабель, проложенный в земле и имеющий коэффициент предварительной нагрузки 0,6, может быть перегружен на 35% в течение получаса, на 30% — 1 ч и на 15% — 3 ч, а при коэффициенте предварительной нагрузки 0,8 — на 20% в течение получаса, на 15% — 1 ч и на 10% — 3 ч.

Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка снижается на 10%.

Надежность работы кабельной линии в значительной степени зависит от правильной организации эксплуатационного надзора за состоянием линий и их трасс путем периодических осмотров. Плановые осмотры позволяют выявить различные нарушения на кабельных трассах (производство земляных работ, складирование грузов, посадка деревьев и т. д.), а также трещины и сколы на изоляторах концевых муфт, ослабление их креплений, наличие птичьих гнезд и т. д.

Большую опасность для целости кабелей представляют собой раскопки земли, производимые на трассах или вблизи них. Организация, эксплуатирующая подземные кабели, должна выделять наблюдающего при производстве раскопок с целью исключения повреждений кабеля.

Места производства земляных работ по степени опасности повреждения кабелей делятся на две зоны:

I зона — участок земли, расположенный на трассе кабеля или на расстоянии до 1 м от крайнего кабеля напряжением выше 1000 В;

II зона — участок земли, расположенный от крайнего кабеля на расстоянии свыше 1 м.

При работе в I зоне запрещается:

применение экскаваторов и других землеройных машин;

использование ударных механизмов (клин-бабы, шар-бабы и др.) на расстоянии ближе 5 м;

применение механизмов для раскопки грунта (отбойных молотков, электромолотков и др.) на глубину выше 0,4 м при нормальной глубине заложения кабеля (0,7 — 1 м); производство земляных работ в зимнее время без предварительного отогрева грунта;

выполнение работ без надзора представителем эксплуатирующей кабельную линию организации.

Чтобы своевременно выявить дефекты изоляции кабеля, соединительных и концевых муфт и предупредить внезапный выход кабеля из строя или разрушение его токами коротких замыканий, проводят профилактические испытания кабельных линий повышенным напряжением постоянного тока.

| | | следующая лекция ==> | |

| Доля лиц в населении старше 60 и старше 65 лет в процентах в России и ее регионах. | | | Эксплуатационная колонна |

Дата добавления: 2017-01-08 ; просмотров: 5183 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

Кабельные линии электропередачи

Кабельная линия (КЛ) — линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей, выполненная каким-либо способом прокладки (рис 3.12). Кабельные линии прокладывают там, где строительство ВЛ невозможно из-за стесненной территории, неприемлемо по условиям техники безопасности, нецелесообразно по экономическим, архитектурно-планировочным показателям и другим требованиям.

Наибольшее применение КЛ нашли при передаче и распределении ЭЭ на промышленных предприятиях и в городах (системы внутреннего электроснабжения) при передаче ЭЭ через большие водные пространства и т. п. Достоинства и преимущества кабельных линий по сравнению с воздушными: неподверженность атмосферным воздействиям, скрытность трассы и недоступность для посторонних лиц, меньшая повреждаемость, компактность линии и возможность широкого развития электроснабжения потребителей городских и промышленных районов. Однако КЛ значительно дороже воздушных того же напряжения (в среднем в 2-3 раза для линий 6-35 кВ и в 5-6 раз для линий 110 кВ и выше), сложнее при сооружении и эксплуатации.

В состав КЛ входят: кабель, соединительные и концевые муфты, строительные конструкции, элементы крепления и др.

Кабель — готовое заводское изделие, состоящее из изолированных то-копроводящих жил, заключенных в защитную герметичную оболочку и броню, предохраняющих их от влаги, кислот и механических повреждений. Силовые кабели имеют от одной до четырех алюминиевых или медных жил сечением 1,5-2000 . Жилы сечением до 16 — однопроволочные, свыше -многопроволочные. По форме сечения жилы круглые, сегментные или секторные.

Кабели напряжением до 1 кВ выполняются, как правило, четырех-жильными, напряжением 6-35 кВ — трехжильными, а напряжением 110-220 кВ одножильными.

Защитные оболочки делаются из свинца, алюминия, резины и полихлорвинила. В кабелях напряжением 35 кВ каждая жила дополнительно заключается в свинцовую оболочку, что создает более равномерное электрическое поле и улучшает отвод тепла. Выравнивание электрического поля у кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой достигается экранированием каждой жилы полупроводящей бумагой.

В кабелях на напряжение 1-35 кВ для повышения электрической прочности между изолированными жилами и оболочкой прокладывается слой поясной изоляции.

Броня кабеля, выполненная из стальных лент или стальных оцинкованных проволок, защищается от коррозии наружным покровом из кабельной пряжи, пропитанной битумом и покрытой меловым составом.

В кабелях напряжением 110 кВ и выше для повышения электрической прочности бумажной изоляции их наполняют газом или маслом под избыточным давлением (газонаполненные и маслонаполненные кабели).

В марке, обозначении кабеля указываются сведения о его конструкции, номинальное напряжение, количество и сечение жил. У четырехжиль-ных кабелей напряжением до 1 кВ сечение четвертой («нулевой») жилы меньше, чем фазной. Например, кабель ВПГ-1-3 35+1 25 — кабель с тремя медными жилами сечением по 35 и четвертой сечением 25 , полиэтиленовой (П) изоляцией на 1 кВ, оболочкой из полихлорвинила (В), небронированный, без наружного покрова, (Г) — для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель; кабель АОСБ-35-3 70 — кабель с тремя алюминиевыми (А) жилами по 70 , с изоляцией на 35 кВ, с отдельно освинцованными (О) жилами, в свинцовой (С) оболочке, бронированный (Б) стальными лентами, с наружным защитным покровом — для прокладки в земляной траншее; ОСБ-35-3 70 — означает такой же кабель, но с медными жилами.

Конструкции некоторых кабелей представлены на рис. 3.13. На рис. 3.13, а, б даны силовые кабели напряжением до 10 кВ.

Четырехжильный кабель напряжением 380 В (см. рис. 3.13, а) содержит элементы: 1 — токопроводящие фазные жилы; 2 — бумажная фазная и поясная изоляция; 3 — защитная оболочка; 4 — стальная броня; 5 — защитный покров; 6 — бумажный наполнитель; 7 — нулевая жила.

Трехжильный кабель с бумажной изоляцией напряжением 10 кВ (рис. 3.13, б) содержит элементы: 1 — токоведущие жилы; 2 — фазная изоляция; 3 — общая поясная изоляция; 4 — защитная оболочка; 5 — подушка под броней; 6 — стальная броня; 7 — защитный покров; 8 — заполнитель.

Трехжильный кабель напряжением 35 кВ изображен на рис. 3.13, в. В него входят: 1 — круглые токопроводящие жилы; 2 — полупроводящие экраны; 3 — фазная изоляция; 4 — свинцовая оболочка; 5 — подушка; 6 — заполнитель из кабельной пряжи; 7 — стальная броня; 8 — защитный покров.

На рис. 3.13, г представлен маслонаполненный кабель среднего и высокого давления напряжением 110-220 кВ. Давление масла предотвращает появление воздуха и его ионизацию, устраняя одну из основных причин пробоя изоляции. Три однофазных кабеля помещены в стальную трубу 4, заполненную маслом 2 под избыточным давлением. Токоведущая жила 6 состоит из медных круглых проволок и покрыта бумажной изоляцией 1 с вязкой пропиткой; поверх изоляции наложен экран 3 в виде медной перфорированной ленты и бронзовых проволок, предохраняющих изоляцию от механических повреждений при протягивании кабеля в трубе. Снаружи стальная труба защищена покровом 5.

Широко распространены кабели в полихлорвиниловой изоляции, производимые трех, четырех и пятижильными (3.13, е) или одножильными (рис. 3.13д).

Кабели изготавливаются отрезками ограниченной длины в зависимости от напряжения и сечения. При прокладке отрезки соединяют посредством соединительных муфт, герметизирующих места соединения. При этом концы жил кабелей освобождают от изоляции и заделывают в соединительные зажимы.

При прокладке в земле кабелей 0,38-10 кВ для защиты от коррозий и механических повреждений место соединения заключается в защитный чугунный разъемный кожух. Для кабелей 35 кВ используются также стальные или стеклопластиковые кожухи. На рис. 3.14, апоказано соединение трехжильного низковольтного кабеля 2 в чугунной муфте 1. Концы кабеля фиксированы фарфоровой распоркой 3 и соединены зажимом 4. Муфты кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией заполняются битумными составами, кабели 20-35 кВ — маслонаполненными. Применяют и другие конструкции соединительных муфт.

На концах кабелей применяют концевые муфты или концевые заделки. На рис. 3.15, априведена мастиконаполненная трёхфазная муфта наружной установки с фарфоровыми изоляторами для кабелей напряжением 10 кВ. Для трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией применяется концевая муфта, представленная на рис. 3.15, б.

Она состоит из термоусаживаемой перчатки 1, стойкой к воздействию окружающей среды, и полупроводящих термоусаживаемых трубок 2, с помощью которых на конце трехжильного кабеля создаются три одножильных кабеля. На отдельные жилы надеваются изоляционные термоусаживаемые трубки 3. На них монтируется нужное количество термоусаживаемых изоляторов 4.

Для кабелей 10 кВ и ниже с пластмассовой изоляцией во внутренних помещениях применяют сухую разделку (рис. 3.15, в). Разделанные концы кабеля с изоляцией 3 обматывают липкой полихлорвиниловой лентой 5 и лакируют; концы кабеля герметизируют кабельной массой 7 и изоляционной перчаткой 1, перекрывающей оболочку кабеля 2, концы перчатки и жилы дополнительно уплотняют и обматывают полихлорвиниловой лентой 4, 5, последнюю для предотвращения отставания и разматывания фиксируют бандажами из шпагата 6.

Способ прокладки кабелей определяется условиями трассы линии. Кабели прокладываются в земляных траншеях, блоках, туннелях, кабельных туннелях, коллекторах, по кабельным эстакадам, а также по перекрытиям зданий.

Наиболее часто на территории городов, промышленных предприятий кабели прокладывают в земляных траншеях. Для предотвращения повреждений из-за прогибов на дне траншеи создают мягкую подушку из слоя просеянной земли или песка. При прокладке в одной траншее нескольких кабелей до 10 кВ расстояние по горизонтали между ними должно быть не менее 0,1 м; 0,25 м — между кабелями 20-35 кВ.

Кабель засыпают небольшим слоем такого же грунта и закрывают кирпичом или бетонными плитами для защиты от механических повреждений. После этого кабельную траншею засыпают землей. В местах перехода через дороги и на вводах в здания кабель прокладывают в асбестоцементных или иных трубах. Это защищает кабель от вибраций и обеспечивает возможность ремонта без вскрытия полотна дороги. Прокладка в траншеях — наименее затратный способ кабельной канализации ЭЭ.

В местах прокладки большого количества кабелей агрессивный грунт и блуждающие токи ограничивают возможность их прокладки в земле. Поэтому совместно с другими подземными коммуникациями используют специальные сооружения: коллекторы, туннели, каналы, блоки и эстакады.

Коллектор служит для совместного размещения в нем разных подземных коммуникаций: кабельных силовых линий и связи, водопровода по городским магистралям и на территории крупных предприятий. При большом числе параллельно прокладываемых кабелей, например, от здания мощной электростанции, применяют прокладку в туннелях.

При этом улучшаются условия эксплуатации, снижается площадь поверхности земли, необходимая для прокладки кабелей. Однако стоимость туннелей весьма велика. Туннель предназначен только для прокладки кабельных линий. Его сооружают под землей из сборного железобетона или канализационных труб большого диаметра, ёмкость туннеля — от 20 до 50 кабелей.

При меньшем числе кабелей применяют кабельные каналы, закрытые землей или выходящие на уровень поверхности земли. Кабельные эстакады и галереи используют для надземной прокладки кабелей. Этот вид кабельных сооружений широко применяют там, где непосредственно прокладка силовых кабелей в земле является опасной из-за оползней, обвалов, вечной мерзлоты

и т. п. В кабельных каналах, туннелях, коллекторах и по эстакадам кабели прокладываются по кабельным кронштейнам.

В крупных городах и на больших предприятиях кабели иногда прокладываются в блоках, представляющих собой асбестоцементные трубы, стыки которых заделаны бетоном. Однако в них кабели плохо охлаждаются, что снижает их пропускную способность. Поэтому прокладывать кабели в блоках следует лишь при невозможности прокладки их в траншеях.

В зданиях, по стенам и перекрытиям большие потоки кабелей укладывают в металлические лотки и короба. Одиночные кабели могут прокладываться открыто по стенам и перекрытиям или скрыто: в трубах, в пустотелых плитах и других строительных частях зданий.

Вопросы для самопроверки

1. Как классифицируются линии электропередачи по конструктивному

исполнению?

2. Какими факторами определяется выбор типа ЛЭП?

3.Каким требованиям должны удовлетворять материалы и конструк-

ции ВЛ?

4. Из каких основных конструктивных элементов состоит ВЛ?

5.Каковы основные геометрические характеристики ВЛ и чем они оп-

ределяются?

6. В чём назначение опор?

7. Каковы типы опор, различающиеся по функциональному назначению?

8.Какие преимущества и недостатки деревянных, железобетонных и металлических опор?

8. Какие материалы применяются для изготовления проводов и грозозащитных тросов?

10. Какие преимущества и недостатки алюминиевых, медных и стале-

алюминиевых проводов?

11. Какие типы изоляторов используются на воздушных линиях?

12. Какова основная арматура ВЛ? Каково её назначение?

13. Какова конструкция линии с изолированными проводами?

14. Какие преимущества линий с изолированными проводами?

15. Какие линии называются компактными?

16. В чём преимущество компактных линий перед ВЛ традиционного исполнения?

17. В каких случаях применяются кабельные линии?

18. Какие способы прокладки кабелей?

19. Какие преимущества и недостатки кабельных линий по сравнению с воздушными?

20. Какими условиями определяется выбор способа прокладки кабеля?

21. Чем конструктивно отличаются кабели 10 кВ и 110 кВ?

22. Какие применяют типы кабельных муфт?

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.015 с) .

Источник: studopedia.org

Кабельные и воздушные ЛЭП

Сложные технические линии электропередач (ЛЭП), служат для доставки электроэнергии на большие расстояния. В масштабах государства они являются стратегически важными объектами, которые проектируются и возводятся в соответствии с СНиП и ПУЭ.

Классифицируются эти линейные участки на кабельные и воздушные ЛЭП, монтаж и прокладка которых требуют обязательного соблюдения расчетных условий и установки специальных конструкций.

Воздушные линии электропередачи

Рис.1 Воздушные высоковольтные ЛЭП

Наиболее распространенными считаются воздушные линии, прокладка которых происходит на открытом воздухе с помощью высоковольтных столбов, на которые провода закрепляются с помощью специальной арматуры (изоляторов и кронштейнов). Чаще всего – это стойки СК.

В состав ВЛ электропередач входят:

- опоры для различных напряжений;

- оголенные провода из алюминия или меди;

- траверсы, обеспечивающие необходимое расстояние, исключающее возможность соприкосновения проводов с элементами опоры;

- изоляторы;

- контур заземления;

- разрядники и молниеотвод.

Минимальная точка провисания ВЛ составляет: 5÷7 метров в ненаселенной местности и 6÷8 метров в населенных пунктах.

В качестве высоковольтных столбов используются:

- металлические конструкции, которые эффективно используются в любых климатических зонах и с разными нагрузками. Они отличаются достаточной прочностью, надежностью и долговечностью. Представляют собой металлический каркас, элементы которого соединены с помощью болтовых соединений, которые облегчают доставку и монтаж опор на местах установки;

- железобетонные опоры, являющиеся самым простым видом конструкций, которые имеют хорошие прочностные характеристики, просты в установке и проведении монтажа на них ВЛ. К недостаткам установки бетонных опор, относятся – определенное влияние на них ветровых нагрузок и характеристик грунтов;

- деревянные опоры, которые являются самыми малозатратными в производстве и обладают отличными диэлектрическими характеристиками. Малый вес конструкций из дерева позволяет быстро доставлять их к месту монтажа и легко устанавливать. Недостатком этих опор ЛЭП являются невысокая механическая прочность, позволяющая устанавливать их только с определенной нагрузкой и подверженность процессам биологического разрушения (гниения материала).

Использование той или иной конструкции обуславливается величиной напряжения электрической сети. Полезным будет навык определять напряжение ЛЭП на внешнему виду.

- по току – постоянному или переменному;

- по номиналам напряжений – для постоянного тока с напряжением 400 киловольт и переменного — 0.4÷1150 киловольт.

Кабельные ЛЭП

Рис.2 Кабельные линии подземного типа

В отличие от воздушных линий, кабельные имеют изоляцию и поэтому они более дорогие и надежные. Применяют этот вид проводов в местах, где монтаж воздушных линий невозможен – в городах и населенных пунктах с плотной застройкой, на территориях производственных предприятий.

Классифицируются кабельные ЛЭП:

- по напряжению – точно также как и воздушные линии;

- по типу изоляции – жидкостному и твердому. Первый тип – это нефтяное масло, а второй – оплетка кабеля, состоящая из полимеров, резины и промасленной бумаги.

Отличительными их особенностями является способ прокладки:

- подземный;

- подводный;

- по сооружениям, которые защищают кабеля от атмосферных воздействий и обеспечивают высокую степень безопасности при эксплуатации.

Рис.3 Прокладка подводной ЛЭП

В отличие от первых двух способов прокладки кабельных ЛЭП, вариант «по сооружению» предусматривает создание:

- кабельных туннелей, в которых силовые кабеля укладываются на специальные опорные конструкции, позволяющие проводить монтажные работы и обслуживание линий;

- кабельных каналов, которые представляют собой заглубленные сооружения под полом зданий, в которых укладка кабельных линий происходит в земле;

- кабельных шахт – вертикальных коридоров, имеющих прямоугольное сечение, которые обеспечивают возможность доступа к ЛЭП;

- кабельных этажей, которые представляют собой сухое, техническое пространство с высотой около 1,8 м;

- кабельных блоков, состоящих из труб и колодцев;

- открытого типа эстакад — для горизонтальной или наклонной прокладки кабелей;

- камер, используемых для укладки соединительных муфт участков ЛЭП;

- галерей – тех же эстакад, только закрытого типа.

Несмотря на то, что кабельные и воздушные линии электропередач используются повсеместно, оба варианта имеют свои особенности, которые должны быть учтены в проектной документации, определяющей минимальное отрицательное воздействие ЛЭП на человека.

Источник: psk-energo.ru