Статья была опубликована в журнале «Справочник экономиста» № 4 апрель 2017.

Все права защищены. Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения статей с сайта разрешается правообладателем только с обязательной ссылкой на печатное СМИ с указанием его названия, номера и года выпуска.

Как не допустить срыва сроков сдачи в эксплуатацию объектов строительства?

Как проконтролировать производительность труда строителей?

Как повысить производительность труда и сократить сроки строительства?

Проблемы долгостроя

Иногда строительство объектов затягивается, сроки ввода жилья в эксплуатацию срываются. Считается, что основными причинами таких ситуаций являются общая экономическая нестабильность в стране, падение платежеспособности населения, спад промышленного производства.

Однако не все можно списать на экономический кризис. Определяющим фактором своевременности сдачи и ввода в эксплуатацию зданий во многих случаях является организация труда на объектах строительства. Прием на работу низкоквалифицированных кадров, брак и плохое качество работ, нерасторопность сотрудников отдела снабжения и бухгалтерии, слабый контроль над исполнением работ со стороны руководителей предприятия, начальников объектов и строительных участков, неправильное календарное и оперативное планирование, сбои в работе транспорта и механизмов, неэффективная мотивация труда — и это далеко не полный перечень причин низкой производительности труда на стройках.

Семинар: «Нормирование труда и его применение на практике» Жижерина Ю.Ю.

А темпы строительства во многом определяют его себестоимость. Значит, производительность труда требует пристального внимания и постоянного контроля.

Производительноcть труда в строительстве характеризуют такие показатели, как трудоемкость и выработка на одного основного рабочего.

Показатели производительности труда в строительстве

Фактические показатели производительности труда в строительстве в большинстве случаев рассчитываются в по форме № 2 — смету-акт формируют в программе «Гранд-смета» или в другой подобной программе на основании Акта приемки выполненных работ (составляется руководителями участков).

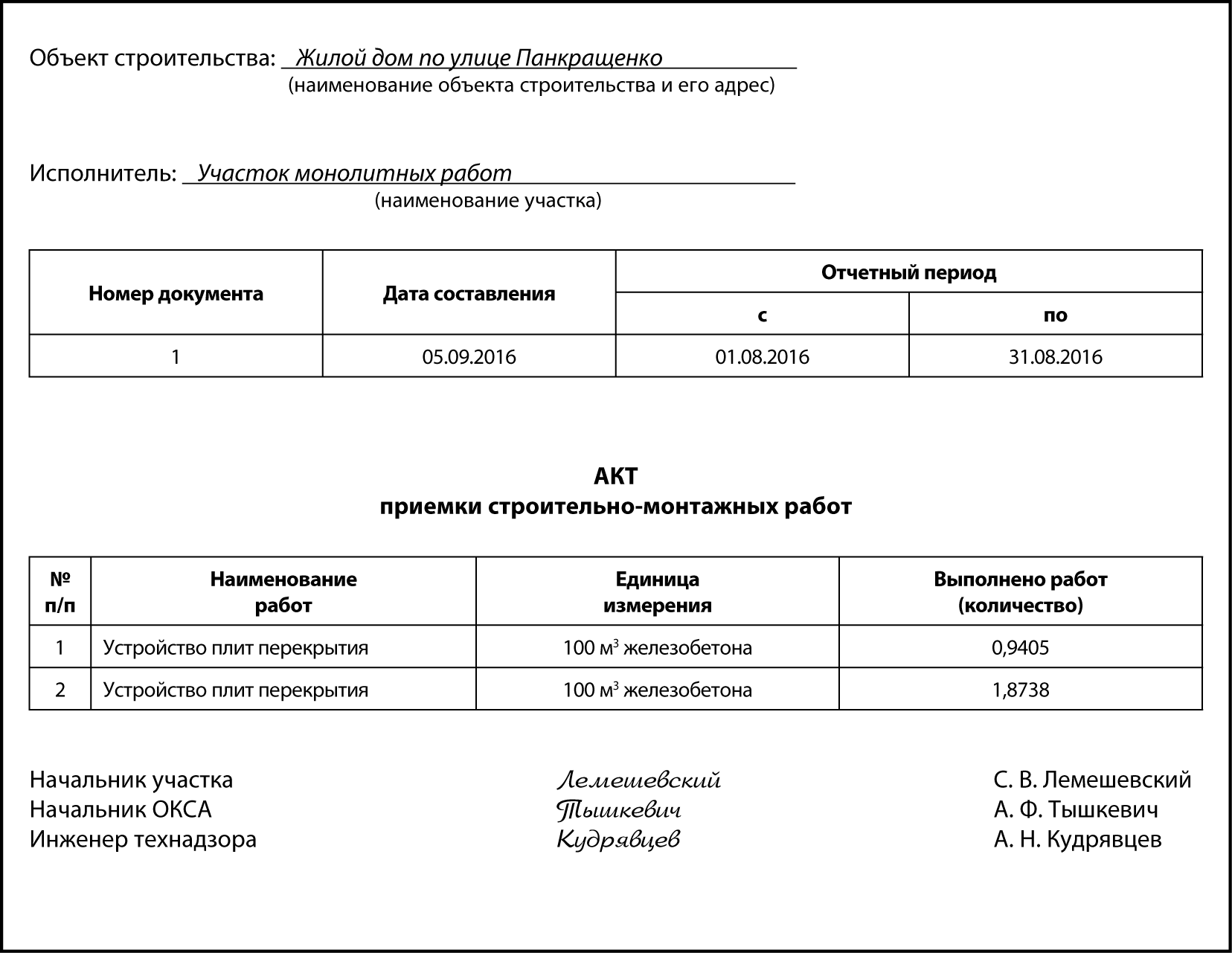

Акт — это внутренний документ организации и может составляться в произвольной форме. Главное, чтобы он содержал всю информацию о выполнении определенного этапа работ в натуральном выражении на конкретном объекте.

Акт проверяется и утверждается представителями отдела капитального строительства (технического надзора).

Акт оформляется по каждому строительному участку при закрытии отчетного периода после окончания определенного этапа строительно-монтажных работ (каждый участок выполняет определенный вид общестроительных работ). Примерный перечень участков:

- отделочных работ;

- кладочных работ;

- электромонтажных работ;

- слаботочных работ;

- электроремонтных работ;

- специальных работ и газорезки;

- сантехнических работ и монтажа сантехнических систем;

- монтажа систем вентиляции и кондиционирования;

- монтажа и изготовления металлоконструкций;

- монолитных работ и т. д.

Трудоемкость: рассчитываем и анализируем

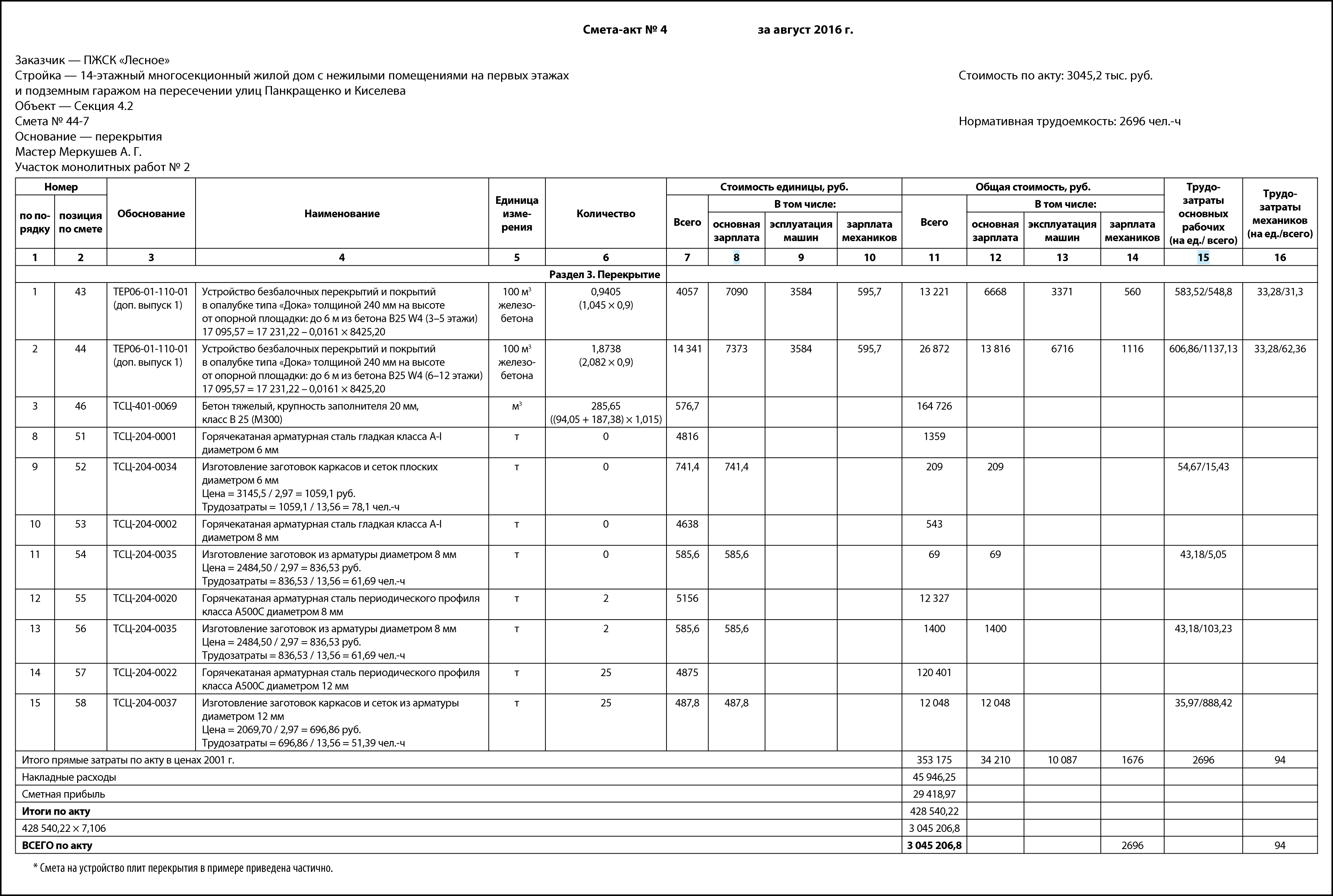

В сметах-актах, сформированных сметным отделом на основании актов приемки выполненных работ строительных участков, указывается объем выполненных работ в натуральном и стоимостном выражении с учетом сметно-нормативной стоимости единицы работ, накладных расходов и сметной прибыли.

В верхнем поле сформированных документов указывается общая сметно-нормативная трудоемкость СМР (трудозатраты на весь объем выполненных СМР по акту).

В самой смете указывается сметно-нормативная трудоемкость (трудозатраты) выполненных работ в разрезе операций, видов и подвидов работ на каждую единицу работ (гр. 15) и на выполненный объем (гр. 8). Из них и складывается общая трудоемкость выполненных работ, указанных в акте.

Для анализа производительности труда строительной организации применяются в основном данные об общей трудоемкости работ и стоимости выполненных работ по акту.

Это связано с тем, что при строительстве выполняется много видов и подвидов работ, которые помимо всего прочего подразделяются еще и на операции. Кроме этого, единицы измерения объемов работ могут быть разными (квадратные, кубические и погонные метры, тонны и килограммы, штуки и т. д.). Поэтому анализировать трудоемкость по операциям, подвидам и видам работ достаточно трудоемко.

Однако если существенно нарушен график строительства и отставание нарастает, необходимо точно определить причину и/или виновных. В этом случае придется не только проанализировать показатели фактической трудоемкости по большинству номенклатурных позиций строительно-монтажных работ, но и провести хронометраж и фотографию рабочего времени непосредственно на рабочих местах.

Хронометраж позволит также выяснить, насколько сметно-нормативные нормы трудоемкости соответствуют реальным и оптимальным трудозатратам.

Трудоемкость СМР — это количество трудозатрат на единицу или объем работ в чел.-ч, чел.-днях и т. д.

Сумма трудозатрат на объем СМР (ТЗО) рассчитывается как сумма рабочего времени, затраченного на производство данного вида работ каждым работником участка (бригады, организации):

где В1 — время, отработанное первым основным рабочим и т. д.

Например, в бригаде монолитчиков — 20 чел. Каждый из них отработал в августе по 184 ч на заливке плит перекрытия (согласно табельному учету). Фактические трудозатраты на объем работ или трудоемкость работ по устройству плит перекрытий составили:

184 ч × 20 чел. = 3680 чел.-ч.

Сметно-нормативная трудоемкость определяется по Государственным элементным сметным нормам на строительные работы, утвержденным Постановлением Госстроя России в 2001 г.

ЕЭСН применяются для расчета потребности в различных ресурсах (затраты труда рабочих-строителей, машинистов, время эксплуатации строительных машин и механизмов, материальные ресурсы) при выполнении строительно-монтажных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

В нашем примере сметно-нормативная трудоемкость складывается из суммы трудозатрат по позициям 43, 44, 52, 54, 56, 58 гр. 15 сметы и составляет 2696 чел.-ч.

Определим, насколько выше фактические трудозатраты, чем сметно-нормативные:

3360 чел.-ч – 2696 чел.-ч = 664 чел.-ч.

Теперь разберемся, в чем причина, и постараемся устранить ее.

Казалось бы, рассчитать фактическую трудоемкость и провести ее элементарный анализ легко. Однако не все так просто. И прежде всего потому, что из имеющихся документов (акт приемки СМР и смета-акт) нельзя выделить ни объем, ни трудоемкость незавершенных работ прошлых периодов, законченных и оформленных актом приемки в отчетном периоде. То есть произведенный выше расчет фактической трудоемкости может быть совершенно неправильным, если на начало отчетного периода имела место «незавершенка».

Как решить эту проблему?

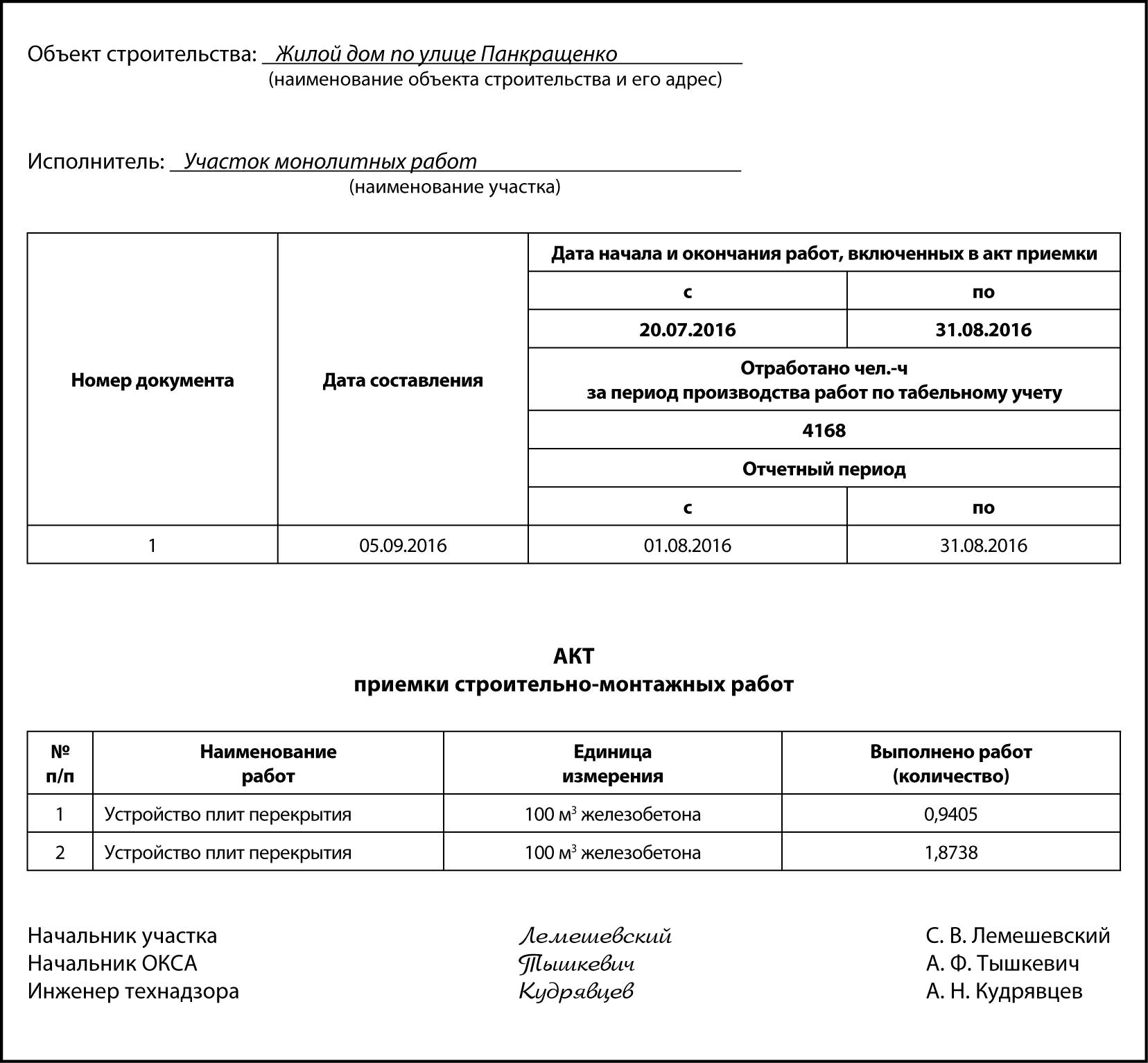

Руководители строительных участков обязаны вести производственные журналы и отмечать в них дату начала этапа работ. Кроме того, в журналах должен вестись учет ежедневного выполнения сменного задания в натуральном выражении в разрезе выполненных работ с распределением на персонал участка (кто, когда и где выполнял какую работу).

Таким образом, на основании данных журнала можно определить действительную трудоемкость выполнения того или иного этапа работ. Период выполнения работ до даты приемки и закрытия с учетом «незавершенки» прошлых периодов необходимо указывать во внутреннем акте приемки строительно-монтажных работ:

Таким образом, расчет и анализ фактической трудоемкости работ будет выглядеть уже иначе.

Фактическая трудоемкость — 4168 чел.-ч.

Общее превышение фактических трудозатрат над сметно-нормативными затратами труда:

4168 чел.-ч – 2696 чел.-ч = 1472 чел.-ч, или 54,5 %. Такой размер отклонения требует серьезного анализа.

Вывод

Затраты труда на производство работ по устройству плит перекрытия больше сметно-нормативной трудоемкости на 1472 чел.-ч. Это означает, что срок сдачи объекта только за счет увеличения трудозатрат на сооружение плит перекрытия отодвинулся на:

1472 чел.-ч / 20 чел. = 73,6 ч, т. е. более чем на 9 средних смен продолжительностью 8 ч или более чем на 6 смен по 12 ч.

Сдвинутые сроки сдачи монолитных работ — это задержка выполнения кладочных, отделочных, кровельных работ и монтажа внутренних сетей дома и других работ. Надо выяснить причину.

Повлиять на величину трудоемкости монолитных работ может прежде всего работа бетононасоса и качество бетонной смеси, в частности:

1. Состав бетонной смеси.

2. Диаметр трубы бетоновода.

3. Эксплуатационная мощность бетононасоса.

4. Длина бетоновода, этаж строящегося объекта.

5. Погодные условия (низкая температура воздуха).

6. Система бетононасоса.

7. Количество изгибов труб бетоновода.

8. Качество монтажа всех систем бетононасоса.

9. Нарушение условий эксплуатации бетононасоса.

Причиной увеличения трудоемкости могут стать и более длительные, чем предусмотрено сметными нормативами, необходимые технологические перерывы: начало и окончание смены, перерывы в доставке бетона, подъем и перенос арматуры на место укладки, проверка и очистка опалубки и др. Здесь и могут пригодиться данные хронометража и фотографии рабочего дня участка монолитных работ.

Если причина технологических перерывов признана объективной, а их продолжительность — обоснованной, это нужно учитывать при анализе трудоемкости.

Причиной увеличения трудоемкости всех видов строительно-монтажных работ могут стать:

- недостаточные темпы работы при наличии всех необходимых условий для работы:

– низкая квалификация рабочих и ИТР;

– неэффективная система мотивации труда;

– низкий уровень трудовой и производственной дисциплины работников на строительном объекте;

- простои, вызванные отсутствием материалов из-за неисправности машин и механизмов, неритмичной работы отдела снабжения;

- плохая организация строительно-монтажных работ, отсутствие эффективного планирования и контроля;

- текучесть кадров;

- отсутствие элементарной механизации строительных работ или низкий ее уровень (основные рабочие на объекте должны быть обеспечены современным механизированным строительным инструментом);

- погодные условия (низкая температура воздуха существенно замедляет темпы строительства);

- слабая техническая оснащенность и использование устаревших технологий.

При использовании данного метода расчета трудоемкости работ могут возникнуть трудности в отнесении данных об отработанных человеко-часах, зафиксированных табелем учета рабочего времени участка, к тому или иному акту приемки выполненных работ, если по участку закрывается несколько актов за месяц и выполняемые работы разного характера осуществляются в течение месяца практически параллельно.

Чтобы не усложнять задачу и не проводить лишние расчеты, можно проанализировать сумму трудоемкости работ по нескольким актам приемки выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период.

Выработка

Одним из наиболее важных показателей производительности труда в строительстве является выработка — выполненный за определенный период (час, день, месяц, квартал, год) объем строительно-монтажных работ, приходящийся на одного основного рабочего. Это самый распространенный и универсальный показатель производительности труда.

Выработка в строительстве может определяться в натуральном и стоимостном выражении. На практике для анализа производительности труда чаще всего применяют показатель выработки в стоимостном выражении исходя из общего объема СМР по смете-акту приемки выполненных работ.

В целом по итогам работы участка и объекта строительства выработка определяется по сумме всех актов приемки выполненных работ.

Чтобы определить выработку на одного работающего или на один чел.-час в стоимостном выражении, надо разделить объем СМР на численность основного персонала, который выполнял эти работы, или на количество отработанных человеко-часов.

С помощью сравнительного анализа нормативных и фактических показателей выработки можно определить, насколько производительно работал тот или иной участок или бригада, выяснить причины низкой производительности труда и принять меры по сокращению сроков строительства.

Рассмотрим пример расчета плановой и фактической выработки и порядок ее анализа.

Стандартная формула расчета выработки:

где В — выработка;

О — объем выполненных работ;

Чср/сп — среднесписочная численность.

То есть для расчета выработки на одного работающего нужно знать численность персонала. В стандартной формуле расчета выработки заложена среднесписочная численность, на которую должен быть разделен объем выполненных СМР.

Однако одна из особенностей строительства — высокий уровень текучести кадров из-за тяжелых условий труда и низкого уровня заработной платы.

Кроме того, если строительная компания одновременно строит нескольких объектов, она может «перебрасывать» рабочих с одного объекта на другой (чтобы соблюдались сроки).

Надо учитывать и частые прогулы, выход в нетрезвом виде, травмы — все это далеко не редкость в нашем строительстве.

Поэтому расчет выработки с учетом среднесписочной численности строительных участков и строительной организации в целом не даст корректного результата.

Как же правильно определить выработку?

В любой строительной организации выход рабочих должен учитываться в табелях и в производственных журналах. На основе этих данных можно составлять ежедневную сводку о выходе рабочих-строителей на объекты строительства в разрезе строительных участков. А при расчете численности для определения выработки использовать среднедневную численность рабочих.

Рассмотрим отличия результатов расчета среднесписочной и среднедневной численности в строительной организации.

Среднесписочная численность рассчитывается следующим образом:

Чср/сп = (Численность на начало периода + Численность на конец периода) / 2.

Расчет среднесписочной численности — в табл. 1–3.

Таблица 1

Расчет среднесписочной численности по участкам и объектам на 01.08.2016

Число месяца

Участок

Численность всего на 1 августа

Всего численность по объекту на ул. Журавлева, 46 на 1 августа

Всего численность по объекту на ул. Панкращенко, 44 на 1 августа

Источник: buhgalter-info.ru

ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 1 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сварочные работы. Конструкции зданий и промышленных сооружений

Сварочная работа, как и любая другая производственная деятельность, требует наличия и соблюдения определенных правил, чтобы при сварке процесс был максимально продуктивным, а сварные соединения — качественными. В России и некоторых странах бывшего СССР такие правила установлены документами СНиП (строительные нормы и правила), ГОСТ (государственный стандарт), ЕНиР (единые нормы и расценки), СП (свод правил) и другими.

Впервые устроившись на работу начинающие сварщики часть сталкиваются с незнанием СНиПов и ГОСТов, и это не удивительно. Ведь перед сварщиком стоит задача изучить и понять десятки нормативных документов, написанных в официально-деловом стиле, а это отнимает много времени. Мы решили помочь вам и опираясь на правила, используемые в строительстве и при сварке, составили список важнейших норм, которые следует знать перед тем, как приступить к работе. Мы научим рассчитывать время сварки на 1 м шва и рассчитытвать, сколько метров в день нужно сварить, расскажем, как провести контроль качества сварных соединений и какие предъявляются требования к сварным конструкциям.

Нормативы сварочных работ

Для начала давайте разберемся, зачем вообще нужны нормативы и какие они бывают. Прежде всего, нормативы регулируют качество и скорость выполнения работы. Также на нормативы влияет способ сварки, функциональные возможности сварочного оборудования, используемого при сварке, и квалификация сварщика. Ведь опытный мастер способен сделать за смену в два раза больше работы, чем начинающий работник. Также учитывается рабочее место сварщика, отдельное внимание уделяется его организации.

Современные нормативы регулируют время, которое сварщик должен затратить на свою работу, количество выполненной работы (например, количество сваренных металлических изделий за смену), расход электроэнергии и материалов (электродов, сварочного оборудования и прочего). Давайте подробнее остановимся на каждом из нормативов.

Нормы времени

В большинстве стран бывшего СССР существуют так называемые единые нормы времени на выполнение 1 м шва. Они обычно прописаны в нормативных документах. Но, несмотря на это каждый сварщик должен самостоятельно уметь делать расчет времени сварки, поскольку это один из важнейших показателей его продуктивности. Норма времени складывается из того, сколько сварщик должен потратить минут на непосредственный процесс сварки, и сколько должен потратить на подготовительные и/или иные производственные операции. В целом, выделяют три производственных операции, из которых складывается норма:

- Основная производственная операция. К ней относится заготовка материалов для сварки и металла, его обработка и подготовка к сварке. Также сюда входит сам сварочный процесс.

- Вспомогательная производственная операция. К ней относится контроль качества сварных соединений и швов, а также транспортировка готовой детали в следующий цех.

- Дополнительное время. Оно тоже регулируется и дается специально для того, чтобы сварщик мог провести обслуживание процесса сварки 1 и сдать деталь на хранение, если это необходимо между основной и вспомогательной операцией.

Также обратите внимание, что прежде чем произвести расчет времени сварки нужно учесть и другие процессы, отнимающие даже несколько секунд при работе. К таким процессам относится настройка сварочного аппарата, время, затраченное на поджёг и время горения дуги при сварке особых видов металлов, время, потраченное на смену стержней, нанесение флюса или очистки шва и тому подобное. Также не забудьте учесть, что сварщику нужно время на уход за рабочим местом и на отдых (для этого нужно вычесть около 20% от полученного времени).

Выше мы писали, что учитывается еще и квалификация сварщика, а также его опыт. Обычно это просчитывается с помощью специального коэффициента. В ходе расчетов мы получаем цифру, которая является эквивалентом квалификации. Проще говоря, каждой квалификации присваивается своя цифра, которая затем используется в расчетах.

Расчет можно производить разными способами, но самый распространенный — рабочие единицы. Одна рабочая единица равна одному сваренному изделию. Чем выше квалификация, тем больше единиц должен выполнять сварщик за смену. Если объемы работ слишком большие и не позволяют производить расчет в единицах, то рассчитывается время в минутах, необходимое для выполнения 1 м шва.

Как видите, в норму времени входит множество операций, которые стоит учесть при расчетах. О том, как делать расчет, мы поговорим позже, а пока давайте разберемся с остальными нормами.

Норма выработки

Норма выработки — это , по сути, просто то количество работы, которое вы выполнили за определенное количество времени. Как мы говорили выше, норма может выражаться в количестве изделий или в метрах сварного шва, которые вы успели наварить за час или за смену. Норма выработки может быть просто одним из компонентов нормы времени, а может существовать как самостоятельное правило.

Чтобы вам было понятнее, приведем простой пример. Допустим, сварщику нужно сварить 24 метра шва за смену. Мы просчитывает все: время, которое нужно потратить на настройку оборудования, на подготовку металла, на поджёг дуги, на сварочный процесс и так далее, плюс не забываем добавить время на отдых. Итого для сварщика средней квалификации норма составит 3 метра шва за 1 час. Соответственно в день (при условии 8-ти часового рабочего дня) сварщик должен сделать 24 метра шва.

Нормы расхода электроэнергии

Еще одна не менее важная норма, о которой не стоит забывать. Она необходима для расчета себестоимости сварочных работ и готового изделия. Зачастую расход считают в киловатт-часах, которые сварщик потратил на свою работу. Показания снимаются со счетчика.

Норма расхода комплектующих

Как вы понимаете, за время сварки вы расходуете не только электричество и время, но и комплектующие: электроды, газ, флюс, проволоку и прочее. Также сюда входит естественный износ аппаратов, применяемых при сварке. Износу подвержено не только оборудование, но и специфические элементы, необходимые при особых видах сварки.

Например, контактные губки, роликовые направляющие, контактные плиты и многое другое. Все это нужно учесть. Кстати, в этой статье мы довольно подробно рассказывали, как рассчитать расход сварочной проволоки. Обязательно прочтите ее.

При этом степень износа может зависеть от многих факторов, например, от материала, из которого сделаны комплектующие, от металла, который вы свариваете и даже от режима, установленного в сварочном аппарате. Важно учитывать все эти факторы, поскольку они тоже влияют на себестоимость вашей работы и готового изделия. Как вы понимаете, нормирование сварочных работ просто необходимо в производственных условиях.

Теперь, когда мы разобрались с нормами, давайте перейдем непосредственно к расчету времени, которое нам нужно затратить на сварку, и посмотрим, которые нормы нам предлагают современные строительные документы.

Расчет норм времени на сварочные операции

Расчет технической нормы времени полуавтоматической сварки в среде защитных газов.

Нормируемые затраты рабочего времени делятся на подготовительно-заключительное время, основное время, вспомогательное время, время обслуживания рабочего места, время перерывов на отдых и естественные надобности.

Сумма затрат основного и вспомогательного времени, а также времени на обслуживание рабочего места, на отдых и естественные надобности, называется нормой штучного времени, которая определяется по формуле:

где: То – основное время; Тв – вспомогательное время; Тобс – время обслуживания рабочего места; Тотд – время на отдых и естественные надобности.

Сумма основного и вспомогательного времени представляет собой оперативное время:

Расчет времени, затраченного на сварку

Нормы времени на сварочные работы устанавливаются не просто так, вы могли понять это после прочтения прошлого раздела. Как вы помните, нашим показателем продуктивности считается либо количество изделий, которые вы сварили, либо метры швов, которые вы наплавили.

Ниже таблица, в которой вы можете видеть единые нормы времени на одностороннюю сварку стыковых соединений без скоса кромок. Эти нормы взяты из ЕНиР (Сборник Е22, раздел «Сварочные работы»). Также вы можете найти нормы в СНиП по сварке. Норма времени на сварку может отличаться в зависимости от многих факторов: начиная от типа шва, заканчивая, опять же, квалификацией мастера. Теперь давайте приступим к непосредственным расчетам, поскольку каждый мастер обязан знать это и применять на практике.

Расчеты

Для расчета времени на ведение 1 метра шва электрической дугой используются формулы. Наиболее универсальная формула выглядит следующим образом:

t0 — это основное время, обычно измеряется в часах и иногда в минутах.

L — это длина шва, обычно 1 м шва измеряется в метрах или сантиметрах.

F — это площадь сечения шва, измеряется в квадратных сантиметрах.

7,85 — пример плотности наплавленного металла, взятой в граммах на кубический сантиметр, вы должны подставить свое значение плотности.

I — значение сварочного тока, измеряется в амперах.

Кн — это коэффициент наплавки.

Чтобы посчитать, сколько времени в день сварщик тратит на работу, достаточно умножить полученную цифру на кол-во рабочих часов.

Если вам нужно рассчитать время, затраченное на газовую сварку, то воспользуйтесь следующей формулой:

S — это толщина свариваемого металла, обозначается в миллиметрах.

К — это коэффициент, он зависит от типа металла, используемого при сварке (для низкоуглеродистой стали это коэффициент составляет 4-5; для легированной стали, чугуна, латуни и бронзы — 6, для меди – 3, а для алюминия и его сплавов – 4).

Также нелишним будет запомнить формулу расчета времени, затраченного на кислородную резку:

L — это длина резки, обозначается в миллиметрах.

v — это скорость резки, обозначается мм в ми.

Как организовать рабочее место

Чтобы сварщик выполнял все нормы, положенные ему в день, нужно правильно организовать для него рабочее место. Согласитесь, сидя на неудобном стуле или с неправильной высотой рабочего стола норму выполнить сложно. А наша задача — максимально повысить производительность труда. Обычно на работе есть так называемые планы НОТ (научная организация труда).

В них подробно расписывается, какое рабочее место вам положено. На картинке ниже вы можете видеть рабочее место, которое соответствует правилам.

Помимо физического комфорта рабочее место должно соответствовать правилах техники безопасности. Также у сварщика должен быть легкий доступ ко всем необходимым инструментам, чтобы не терять время в поисках электрода или новой детали.

Норма расхода инструментов.

В процессе сварки происходит не только расходование вспомогательных и основных материалов, но и износ самих инструментов, применяемых при сварке. Вид расходуемых материалов и инструментов зависит от способа сварки. Например, если речь идет о стыковой сварке, то износу подвергаются контактные губки, если производится точечная сварка, то изнашиваются электроды, при шовной сварке стоит говорить об износе роликов, а при рельефной сварке, в данном случае, говорят о контактных плитах. Скорость, с которой изнашиваются эти части оборудования, зависит от нескольких факторов:

- от материала, из которого они произведены;

- от поверхности свариваемых деталей (например, от того, насколько эта поверхность чистая);

- от выбранного режима сварки.

Учитывая все эти факторы, определяется норма расхода материалов и износа инструментов, которая также имеет очень большое значение для определения себестоимости готового сварного изделия.

Контроль качества сварочных работ

С нормами закончили, теперь поговорим о том, что должен делать сварщик после того, как выполнит сварку. Прежде всего, он должен произвести контроль качества сварочных работ. На крупных производствах этим занимаются отдельные люди, но на большинстве заводов эта обязанность поручается сварщику. Тема контроля качества довольно обширна, поэтому остановимся на ней поподробнее.

Контроль сварочных работ можно разделить на три этапа:

- Проверка квалификации сварщика

- Контроль качества свариваемых деталей

- Визуальный и механический контроль качества сварных соединений

Давайте подробнее разберем каждый этап.

Проверка квалификации

Перед тем, как допустить сварщика к работе, нужно проверить соответствие его навыков и присвоенной квалификации. Каждый сварщик должен предъявить документы с допуском к сварке и сделать тестовый шов на выданном ему образце детали. При тесте нужно использовать те же электроды и те же металлы, что и при основной работе. Затем образцы отправляются на экспертизу и подвергаются осмотру. Если работа сварщика соответствует нормам, то мастер допускается к сварке.

Контроль качества свариваемых деталей

Перед работой нужно проверить качество деталей, которые необходимо сварить. Детали должны иметь соответствующие документы, быть изготовлены из сертифицированного металла. Перед сваркой детали нужно тщательно осмотреть и выяснить, есть ли дефекты. В целом, качество деталей так же регламентируется нормами. Их вы можете отдельно изучить, почитав СНиПы и ГОСТы.

Визуальный и механический контроль качества сварных соединений

Это завершающий этап, который проводится после сварки. Для начала нужно очистить шов от шлака и частичек разбрызгавшегося металла. Затем нужно осмотреть шов. В идеале шов должен иметь мелкочешуйчатую структуру, а переход от шва к металлу должен быть плавным. Высота шва не должна превышать 3 миллиметра, в идеале — 1 миллиметр.

Если не соблюдать правила сварки, то практически сразу же образуются дефекты, так что визуальный осмотр помогает выявить 50% проблем еще до того, как деталь будет подвергнута более серьезным испытаниям. В ходе визуального контроля можно обнаружить трещины, излишнюю пористость соединения, излишнюю зашлакованность, не проваренный шов.

После визуального осмотра нужно подвергнуть шов механическим испытаниям. С их помощью выясняется предел прочности соединения. Если были найдены недостатки, то проводится дополнительный контроль, чтобы подтвердить наличие дефектов. Если после повторной проверки отрицательный результат подтвердится, то сварщика отстранят от работы и направят на курсы повышения квалификации.

С помощью механических испытаний можно выявить дополнительные дефекты, не видимые при визуальном осмотре. Это может быть непровар корня шва, боковой непровар, прожог или внутренние трещины. Если сварочные шов длинный, то допускается вырезка дефектного участка.

Ультразвуковой контроль сварных соединений

С помощью ультразвука можно проверить качество сварных швов. Принцип работы прост: устройство генерирует ультразвуковые волны с частотой до 20 тысяч Гц, которые беспрепятственно проникают в поры шва и начинают отражаться от внутренних трещин и или пустот, если таковые имеются. Звуковая волна прямая, но если на ее пути встречается дефект, то она искривляется.

Такую работу обычно поручают не сварщику, а специальному оператору, который фиксирует все дефекты на мониторе прибора и подробно записывает результаты проверки. В целом, это один из наиболее популярных способов обнаружить скрытые от глаз дефекты.

Мы перечислили самые популярные способы контроля качества. Конечно, есть и другие методы, но перечисленные выше давно зарекомендовали себя как наиболее эффективные. Особенно в условиях крупномасштабного производства. После того, как произведен контроль качества сварочных работ, результаты нужно обязательно зафиксировать в журнале и на чертеже.

Состав работ

При подаче бетонной смеси бадьей

1. Строповка бадьи. 2. Перемещение бадьи с бетонной смесью. 3. Укладка бетонной смеси. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Перемещение бадьи под загрузку. 6. Расстроповка бадьи. 7. Установка арматурных стержней (при бетонировании фундамента подпорной стены или полостей навесных блоков). 8. Установка деревянных пробок (при бетонировании надземной части подпорной стены).

9. Заглаживание поверхности бетона кельмами.

При подаче бетонной смеси автомобилем-самосвалом

1. Прием бетонной смеси в опалубку. 2. Разравнивание бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Установка арматурных стержней. 5. Заглаживание поверхности бетона кельмами.

Требования к сварным швам

Также сварщику желательно знать требования к сварным швам металлоконструкций. Это поспособствует правильному контролю качества и адекватной оценке своей работы.

Требования к механическим свойствам сварного соединения

Сварка металлоконструкций или сварка трубопроводов подразумевает безусловную прочность и надежность сварных швов. Этого можно достичь только в случае полного соблюдения требований к механическим свойствам соединений. Опираясь на ГОСТы и правила мы выявили следующие основные свойства шва, которые нужно соблюдать, чтобы соединение получить качественным:

- Показатель относительного удлинения металла шва не должен быть меньше 15-16%.

- Ударная вязкость должна быть на высоком уровне. Чтобы узнать этот параметр, нужно провести тест: проверить реакцию шва при среднесуточной температуре, при этом тест нужно проводить в течении недели при самой низкой температуре в вашем регионе. Минимальное значение ударной вязкости — 29 Дж/кв.см.

- Временное сопротивление шва на разрыв должно быть аналогичным, как у металла, используемого при сварке. Не допускается меньшее значение сопротивления.

- Твердость металла должна составлять 350 HV для сварных элементов конструкций, относящихся к 1 группе, и 400 HV для сварных элементов всех прочих конструкций. Эти правила регламентирует СНиП II-23.

Требования к качеству сварного шва

При сварке металлоконструкций крайне важно обращать внимание на качество самого шва. Ранее мы рассказывали о том, как проходит контроль качества сварочных соединений, теперь расскажем про классификацию швов исходя из их качества. Итак, швы бывают трех категорий:

- Первая категория. Наилучшее качество. К этой категории могут относиться любые типы швов, к которым предъявляются особые требования долговечности и надежности. Швы первой категории должны выдерживать колоссальные нагрузки и обеспечивать надежное соединение сложных конструкций из металла, в том числе промышленных. Швами первой категории сваривают металлические каркасы зданий и обшивку кораблей. Также к первой категории относятся швы, рассчитанные на долгую эксплуатацию в суровых климатических условиях. Например, на крайнем Севере.

- Вторая категория. Среднее качество. Это наиболее распространенная категория, к ней относятся любые типы швов, стойких к разрыву. В целом, к этой категории можно отнести большинство соединений. Яркий пример — швы, которыми сваривают кузова автомобилей. Такие швы способны выдержать относительно большие нагрузки, но не рассчитаны на эксплуатацию в жестких условиях.

- Третья категория. Ниже среднего. Швы такой категории не обязательно являются самыми плохими по качеству, но их однозначно нельзя накладывать на ответственные конструкции. Зато можно сварить вспомогательные металлические конструкции, сэкономив при этом время и силы.

Прочие требования к сварным соединениям

Требования к сварным конструкциям и швам могут быть самыми разнообразными, и помимо указанных выше существует еще ряд особенностей, которые стоит знать перед тем, как приступить к работе. В рамках этой статьи мы не сможем описать все особенности, поскольку сварочный процесс имеет множество нюансов. Рекомендуем самостоятельно ознакомиться со СНиПами на интересующую вас тему. Там вы сможете найти всю необходимую информацию о расположения сварочного соединения, его рекомендуемой длине и толщине для каждого типа конструкции и металла. Воспринимайте нормы не как свод правил, а как удобную шпаргалку в работе.

Норма кирпичной кладки на одного каменщика

В современном строительстве существуют 6 разрядов каменщиков — начиная со 2-го, заканчивая 6-м.

Все они отличаются по обязанностям, заработной плате, уровню профессионализма, качеству, скорости и сложности выполняемых работ.

Каменщик второго разряда, чаще всего, он же подсобник, как правило, подносит кирпичи и подает раствор более мастеровитому каменщику.

Каменщику второго разряда могут доверить лишь простейшие каменные работы, где не требуется большой точности выполнения. Обычно такой кладкой является цоколь здания.

Для того, чтобы получить 2-й разряд по каменным работам не нужно заканчивать курсы, колледж или училище. Достаточно лишь появиться на стройке в составе бригады каменщиков.

https://stroi-kompas.ru/brigada-kamenshhikov/ присутствует практически на любой стройке.

Каменщик третьего разряда обладает несколько большими возможностями на рабочем месте, но чаще всего, как и каменщик второго разряда, подает кирпичи и раствор старшим рабочим по разряду. Из каменных работ, доверяемых каменщику третьего разряда, следует выделить помимо цоколя несложные простенки или перегородки, где, опять же, не требуется очень высокая точность выполнения. В редких случаях каменщик третьего разряда может выкладывать внутренние стены. Чтобы получить этот разряд, достаточно пройти краткосрочные курсы или практику в колледже/училище.

Каменщик четвертого разряда не подносит кирпичи и не подает раствор. Он выкладывает внутреннюю и внешнюю стены.

Помимо высокой точности, он выполняет кладку и с достаточно большой скоростью. Норма выработка каменщика четвертого разряда — 2 кубометра кладки в день.

Несмотря, на довольно строгие требования к каменщикам этого разряда, они зарабатывают очень неплохие деньги и практически всегда обеспечены работой.

Получить четвертый разряд каменщика можно на специальных курсах после достаточного опыта работы.

Каменщики пятого разряда помимо кладки внутренних и внешних стен также могут выполнять сложные перегородки, простенки, и углы, а также мосты и эркеры.

Равно, как и каменщики четвертого разряда, они должны выполнять свою работу с большой скоростью.

Пятый разряд вручается за достаточно большой опыт работы и после сдачи специального экзамена.

Каменщиков шестого разряда на сегодняшний день достаточно мало. Во многом, причиной этого является то, что для получения этого разряда необходим очень серьезный опыт работы (минимум 5 лет).

Однако, каменщики этого разряда могут выполнять любые каменные работы с очень большой точностью и скоростью. Каменщики 6-го разряда нередко выкладывают свыше 5 кубометров кладки за день и получают более 120 тысяч рублей.

Зарплата стоит таких трудностей

| Вид каркасных стен | Толщина стен в камнях |

| Без подкосов | |

| С подкосами |

При кладке стен из пустотелых камнейбез засыпки пустот Н.вр. и Расц.

умножать на 0,85 (ПР-1).

2.Нормами предусмотрена облицовка стенодинарным или утолщенным кирпичом.

§ Ез-7. Кладка простых стен из сплошных продольных полнотелых половинок бетонных камней с облицовкой кирпичом Указания по применению норм

Нормойпредусмотрена кладка наружных стентолщиной в один камень из сплошныхпродольных половинок бетонных камнейразмером 390×90×188 мм с облицовкой утолщеннымкирпичом.

Технические условия на изготовление сварочных конструкций

Техническое нормирование крайне важно, оно регулирует весь сварочный процесс. Именно от правильной организации работы зависит конечный результат на сборочно-сварочном заводе любого масштаба. Технические условия на изготовление сварной конструкции — это, по сути, набор документов, с которыми вы можете ознакомиться и узнать всю информацию о той или иной детали.

В этих документах описываются все этапы сварочного процесса: от подготовки до транспортировки. Классический пакет документов состоит из чертежей готового изделия, технических условий и программы выпуска (она может быть примерной). Давайте подробнее остановимся на этом.

Начнем с чертежей. Без них не обходится ни одна более-менее профессиональная сварка, поскольку невозможно с точностью определить «на глаз», где должны быть швы. Особенно это касается особо ответственных металлических конструкций, который могут нанести вред человеку при неправильной сварке и последующем разрушении.

В чертежах обычно прописывают информацию о том, какой металл используется при изготовлении изделия, какие особенности он имеет, какой используется размер и толщина металла, какие типы сварных швов применяются при сварке и прочее. Чертеж сдается на проверку главному инженеру, и работа начинается только после согласования. Если инженер обнаружит неточности, то сварщику (или отдельному конструктору) нужно сделать новый исправленный чертеж.

Теперь о поговорим технических условиях, как об отдельном компоненте пакета документов. ГОСТ №15001-69 говорит, что тех.условия должны быть выбраны в соответствии с чертежами, предполагаемыми условиями эксплуатации изделия и накопленным опытом. Говоря простыми словами, в технических условиях описывают, где и при каких условиях будет использоваться деталь, не принесет ли она вред и прочее.

Также в технических условиях указывают особенности эксплуатации конструкции или детали. Например, изделие может быть не предназначено для эксплуатации при большой минусовой температуре или при повышенных механических нагрузках. Всю это информацию в обязательном порядке указывают в тех.условиях, чтобы избежать проблем. Так существуют конструкции нескольких типов: особо ответственные, ответственные и все остальные. Исходя из типа прописываются соответствующие условия.

И последний акт, входящий в состав пакета документации — это программа выпуска. Как мы указывали ранее, она может быть приблизительной. Здесь указывается количество изделий, которое нужно выпустить за определенный срок. Эта информация нужна скорее не для учета выпущенной продукции, а в качестве основания для использования того или иного комплекта сварочного оборудования и доказательства экономической обоснованности использования такого комплекта в работе.

Производственный процесс состоит из множества этапов и крайне важно соблюдать их последовательность и не отклоняться от общепринятых норм. Это поможет изготавливать изделия быстро, качественно и недорого.

Нормы выработки в строительстве

Технические нормы выработки для строительства были рассчитаны, чтобы обеспечить непрерывную работу людей и оборудования. Для того чтобы процессы строительства не прерывались и не было сбоев в работе, был разработан нормативный документ ЕНиР.

Нормы выработки в строительстве

нормы выработки в строительстве рассчитываются в человеко-часах, как норма затраты труда рабочего, т.е. нормы времени, и машино-часах, как норма затраты труда машин.

При этом расценки на работу высчитываются с учетом коэффициентов, зависящих от условий проводимых работ и климатического расположения стройки.

Для строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ были специально разработаны единые нормы и расценки (ЕНиР).

Этот документ представляет собой сборники, в которых перечислены отдельные виды работ с нормами выработки и расценками. В отдельном сборнике собраны коэффициенты, специально рассчитанные для определенных видов работ, таких, как монтажные работы на высоте, работы под уклоном, работы на вечной мерзлоте.

Также есть уточнение состава операций, не учтенных при составлении норм и отдельно не нормирующихся. Это касается подготовки рабочих мест, подноски материалов на определенные расстояния, устранения неисправностей оборудования и машин.

В некоторых случаях изменение нормы времени зависит от того, в каком месте происходит строительство и в какое время года.

Кроме единых норм и расценок, существуют ведомственные нормы и расценки (ВНиР) и местные нормы и расценки (МНиР). Во ВНиР учитываются те технические нормы, которые не вошли в ЕНиР, и относятся к определенному ведомству.

В МНиР учитываются те нормы, которые не вошли в ЕНиР и МНиР и являются обязательными для исполнения в определенных организациях, для которых они разрабатывались и утверждались.

Нормы выработки в строительстве ЕНиР имеют подразделение на сборники, некоторые из которых подразделяются на выпуски.

При этом у каждой нормы времени существует соответствующая ей расценка, что определяется специальным шифром, состоящим из 2-х или 3-х цифр, в которых первое число – номер сборника, второе – номер выпуска, третье – параграф, который находится в этом выпуске.

Согласно ЕНиР, норма времени определяется затратами труда, которые были сделаны для того, чтобы произвести одну единицу доброкачественной продукции одним человеком в организационно-технических условиях, считающихся нормальными, т.е. чел.-час.

В сборниках ЕНиР есть вводная и техническая часть, которые дают объяснение по поводу некоторых особенностей по применению норм, то есть уточнение состава тех операций, которые не имеют отдельного нормирования, но учтены, когда были составлены общие нормативы.

Если в параграфах обозначены коэффициенты, то они обязательно должны быть приведены для того вида работ, к которым указаны.

При расчетах норм выработки обязательно должны уточняться и учитываться место и период производимых работ.

Нормы выработки ремонта рассчитываются по нормированным заданиям на выполнение нестабильных работ, таких как наладка, ремонт и техобслуживание оборудований и сооружений.

При этом обычный расчет заданий может быть сделан для смены, на сутки, неделю, месяц, квартал, год. При расчете норм учитывается объем и качество выполненной работы, а также фактически отработанное время.

Кроме норм выработки могут быть установлены производственные задания, являющиеся показателями нормирования и учитывающиеся при расчетах премии.

При дополнительных работах, которые не входят в комплексную норму, расчет оплаты производится по нормам и расценкам, установленным ЕНиР.

Нормы выработки в строительстве являются очень важным показателем, который позволяет правильно и плановое управлять работой предприятий.

Этот показатель определяет количество единиц той или иной продукции, которую нужно изготовить за некоторую единицу времени. Этот расчет времени и выработки может измеряться как для одного отдельного работника, так и для группы работников. При этом расчете нужно учитывать квалификацию работников и типы работ, которую они выполняют.

Для того, чтобы правильно рассчитать норму выработки нужно сначала произвести следующие расчеты:

— Определить количество рабочих смен, для этого нужно умножить количество всех рабочих смен на число дней в этом месяце;

— Определить количество рабочих смен при этом учитывая время, которое отводится на плановый ремонт;

— Определить количество рабочих часов всей бригады;

Важность для расчета качества материала

Сварщику в соответствии с квалификационными возможностями приходится работать с разнохарактерными материалами. Это существенно сказывается на норме времени сварочных работ.

По мере увеличения значения цифры в маркировке улучшаются характеристики сплавов. Так в класс М07 внесены арматурные стали, предназначенные для изготовления железобетонных конструкций. При расчете норм времени на проведение сварочных работ качество материалов имеет принципиальное значение.

Источник: spark-welding.ru

Нормы выработки

Перейдем далее к рассмотрению принятых ныне норм для выкапывания различных грунтов. Воспользуемся для этого «Урочными нормами на земляные работы», изданными Управлением московского губернского инженера, но их несколько упростим, например округлим цифры. В нормах метрические меры получены от перевода с русских мер, поэтому получаются очень неудобные для вычисления цифры, например ширина и глубина рвов, взятая в русских мерах, выражается двумя аршинами, при переводе на метры дает 1,42 м, я же буду принимать 1,50 м. Затем в нормах при увеличении глубины выемки производится добавление рабочей силы через каждые 0,71 м, я же привожу норму для увеличения через 1 м, увеличив ее против нормы на 0,71 м, в 1V2 раза.

Для определения уроков в «нормах» грунты разделены так:

- а) песок, рыхлые и сыпучие земли;

- б) легкая растительная земля, супесок, суглинок и песчанистый чернозем;

- в) тяжелый суглинок, тяжелая растительная земля с примесью волокнистых веществ, глинистый чернозем, обыкновенная глина, мелкий гравий и грунты, указанные в пунктах а и б, но с примесью щепы и щебня;

- г) плотная несухая глина, средний гравий, мелкий хрящ, торфяной грунт, растительная земля с корнями;

- д) крупный гравий, плотная несухая сланцевая глина, щебенистая земля, слежавшийся строительный мусор;

- е) сухой отвердевший глинистый грунт, щебенистая земля с валунами и мерзлый грунт;

- ж) сухой отвердевший глинистый грунт с валунами, щебенистая плотная земля с большим количеством валунов и замерзший грунт;

- з) глинистые, каменистые породы, меловые породы, слабые песчаные породы, мягкие известняки и всякие грунты весом от 1690 до 2025 кг в 1 куб. м и отделяемые при помощи ломов, клиньев и молота, а частично даже при помощи малых взрывов;

- и) крепкие каменистые грунты, не вошедшие в пункт з, замерзшая земля с корнями и всякие грунты весом более 2025 кг. в 1 куб. м, отделяемые при помощи ломов, клиньев и молота, а частично даже при помощи взрывов.

При копании земли, если последняя выкидывается на поверхность и отсюда не отвозится, то, чтобы скопляющаяся на поверхности земля не мешала выкидыванию, ее приходится перекидывать и очищать бровку рва на ширину около 0,7 м.

Нормы для выкапывания 1 куб. м грунта с выбрасыванием грунта на нормальные расстояния

Условия производства работы

Грунты, обозначенные в вышеприведенном перечне в пунктах

Для копания больших котлованов, когда тачки, повозки и пр. въезжают на дно котлованов — землекопов

Для копания земли из рвов глубиною до 1,5 м и шириною не менее 1,5 м без распорных лесов — землекопов

То же из рвов шириною менее 1,5 м — землекопов

Для копания земли из рвов глубиною до 1,5 м при ширине рядов не менее 1,5 м с применением распорных лесов— землекопов

То же, но при ширине рвов менее 1,5 м

Нормы для выкапывания грунта рвов глубины более 1,5 м

Характеристика размеров рва

При ширине более 1,5 м

При ширине менее 1,5 м

При широких рвах и при применении распорных лесов

При узких рвах и при применении распорных лесов

Прибавлять землекопов на каждый метр увеличения глубины и на каждый куб. м вынутого грунта в зависимости от его веса (от 800 до 2300 кг в 1 куб. м)

Нормы для очищения бровки рва на ширину около 0,7 м

Характеристика процессов работы

Если вся земля выкидывается в одну сторону

Если земля выкидывается в обе стороны, но очищается лишь одна сторона

Для перекидки земли на 1 куб. м выемки следует добавлять землекопов

К приведенным здесь нормам следует сделать некоторые пояснения.

- 1. Для копания канав, имеющих не отвесные, а наклонные стенки, назначать нормы по пункту 2 таблицы 3 при условии, чтобы ширина по верху не превышала 5 м, а по низу 0,7 м.

- 2. Указанные выше нормы относятся к объемам грунтов, определяемых до выемки (в грунте), если же объем определяется по количеству уже вынутого (разрыхленного) грунта, то он должен быть уменьшен в зависимости от свойственного данному грунту разрыхления (см. главу II).

- 3. Добавление рабсилы на глубину выемки (см. табл. 4) делается лишь для грунта, вынутого ниже, чем на 1,5 м от поверхности земли.

- 4. В таблице 3 указаны нормы выработки в рвах при применении распорных лесов без учета рабсилы на устройство лесов. Нормы для устройства распорных лесов приводятся в плотничных работах. Здесь я укажу лишь нормы для расцепки устройства простых распорных лесов с двух сторон рва из досок толщиною 6,3 мм, шириною 23 см, положенных с промежутками в 27 см, причем ширина рва принимается 1,1 м, а глубина — 2,1 м.

Для устройства таких лесов на каждый 1 метр длины рва требуется:

Накатника длин. 6,4 м, толщ. 13 см

Досок брак елов. для 6,4 м, т. 63 мм, ш. 23 см

При других размерах рва материал следует исчислять пропорционально размерам, а рабсилу считать на каждый 1 м глубины сверх 2,1 м по 0,05 раб. дней.

Для того чтобы лучше уяснить себе приведенные здесь нормы, разберем два примера.

Пример 1. Требуется выкопать траншею длиною 12 м для укладки канализационной трубы при следующих данных: грунт — верхний слой растительная земля с корнями, ниже — плотная влажная глина; ширина траншеи 1,2 м, глубина 2,5 м.

Грунт может выбрасываться на обе стороны без перекидки. Распорные леса не применяются.

Указанные в задании грунты относятся к пункту г.

Нормы выкопки берем по пункту 3, Графе г таблицы 3, где указано количество землекопов 0,319.

Определим объем всей выемки:

12 м х 1,2 м х 2,5 = 36 куб. м.

Для вынутая этого количества грунта требуется землекопов по указанной выше норме

0,319 х 36 = 11,484 раб. дней.

Так как норма, указанная в пункте 3 таблицы 3, относится к глубине до 1,5 м, а у нас глубина 2,5 м, т. е. на 1 м больше, то нам необходимо на весь объем выемки ниже глубины 1,5 м добавить землекопов по пункту 6 б. Возьмем среднюю из указанных в этом пункте норм, т. е.

0,06 + 0,10 . .. й -= 0,08 раб. дня.

Объем выемки ниже глубины 1,5 м равен

- 12 м х 1,2 м х 1 м = 14,4 куб. м.; для выемки этого количества грунта потребуется

- 14,4 х 0,08 = 11,52 землекопов, а всего следовательно потребуется:

- 11,484 + 11,52 = 23 раб. дня.

Пример 2. В рыхлом сыпучем грунте требуется вырыть траншею шириною 1,6 м, глубиною 2,8 м, длиною 20 м. Грунт выкидывается на одну сторону и перекидывается.

Данную работу можно произвести одним из двух способов: удержать стенки рвов от обсыпания распорными лесами и в таком случае считать стенки отвесными, как в первом примере, или, не применяя распорных лесов, придать стопкам рвов наклон, соответствующий углу естественного откоса. Будем производить выемку по последнему способу, причем предположим, что угол естественного откоса нашего грунта 45°, т. е. откос ординарный.

При принятых размерах выемки (фиг. 46) нормы надо отчислять по пункту 2а, где указано количество землекопов 0,103.

Объем выемки = 2,8×20 = 246,4куб. м.

Для вынутия грунта в этом объеме потребуется

246.4 х 0,103 = 25,38 раб. дней,

но при глубине выемки до 1,5 м, а у нас глубина 2,8 м, т. е. на 1,3 м более. На глубину 1 м нам надо добавлять по пункту 6а — 0,05 раб. дней, а на 1,3 м надо добавить в 1,3 более, т. е.

0,05 х 1,3 = 0,065 раб. дня.

Определим длину линии аб (фиг. 46)

аб = 1,6 +1,3 х 2 = 4,2 м.

Объем выемки ниже линии аб

На этот объем требуется дополнительно землекопов

75,4 х 0,065 = 4,9 раб. дня.

Для перекидки грунта от бровки рва требуется по пункту 7а землекопов на каждый 1 куб. м выемки 0,031 рабочих дней; так как у нас вынуто 246,4 куб. м, то для них требуется

246.4 х 0,031 = 7,64 раб. дней.

Следовательно на всю работу потребуется

25,38 + 4,9 + 7,64 = 37,92 раб. дней.

Копание грунтов лопатой неразрывно связано с выкидыванием грунта. Так как высота и дальность откидки влияют на производительность землекопа, то при определении уроков или нормы выработки должны быть обусловлены: дальность откидки и высота откидки.

Условимся называть условною дальностью откидки расстояние от центра тяжести выкапываемой выемки, например канавы, ямы и пр., до центра поверхности, на которую грунт выкидывается (например центр пола вагона, автомобиля, тачки и пр.) по горизонтальному направлению + двойное расстояние между этими же точками по вертикальному направлению.

В приведенных выше нормах земляных работ эта условная дальность откидки равна 4,3 м. Если условная дальность откидки превышает 4,3 м, то на каждый дополнительный 1 м добавлять на каждый 1 куб. м вынутого грунта от 0,05 до 0,064 рабочих дней.

Рассмотрим следующий пример.

Пример 3. Копается и выбрасывается тяжелый суглинок из рва длиною 10 м, шириною и глубиною 1,5 м на автомобиль вышиною 1,2 м, средина дна кузова которого отстоит от бровки рва на 1,5 м. По пункту 2 графы в таблице 3 норма — 0,26 раб. дня.

В данном случае дальность откидки грунта:

по горизонтальному расстоянию между центром пола кузова автомобиля и центром рва (фиг. 47)

по вертикальному расстоянию между верхним краем борта кузова и центром рва

Источник: studme.org

Введение

Проблемы нормирования труда в последние годы объективно выдвинулись на первый план и являются одним из важных элементов системы управления персоналом организации.

Связано это прежде всего с необходимостью повышения эффективности использования трудового потенциала работников, оптимизации их численного и профессионального состава и своевременной корректировки требований к персоналу исходя из условий рынка.

Нормирование труда, а также оплата рабочим на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах осуществляется на основе действующих в строительстве законодательных и нормативных документов.

Техническое нормирование

Техническое нормирование – это установление технически обоснованных производственных норм затрат труда, машинного времени и материальных ресурсов на единицу продукции. Производственные нормы в строительстве объединены в сборниках единых, ведомственных, местных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. В них представлены нормы затрат труда рабочих ( в человеко-часах), условно именуемые нормами времени, нормы времени машин( в машино-часах ) и сдельные расценки ( в рублях и копейках) на принятый измеритель.

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР) выпускаются сборниками на отдельные виды работ, перечень которых приведен в приложении 1 ЕНиР «Общая часть».

Единые нормы и расценки подразделяются по видам работ на сборники, а сборники могут иметь выпуски. Каждая норма времени и соответствующая ей расценка имеют свой шифр. Шифр, определяющий нормативные данные,

состоит из двух цифр (при условии, если сборник не имеет выпусков) или из трех (при условии наличия в данном сборнике выпусков). Первая цифра соответствует номеру сборника, вторая — номеру выпуска, третья — параграфу внутри данного выпуска.

Например: ЕНиР §25-7 обозначает, что норма времени и расценка взяты из сборника 25 «Такелажные работы», параграф 7.

ЕНиР §2-3-5 следует читать: сборник 2 «Земляные работы», выпуск 3 «Буровзрывные работы», параграф 5.

Ведомственные нормы и расценки (ВНиР)– это технически обоснованные нормы, разработанные методами технического нормирования на работы, не охваченные сборниками ЕНиР. Шифр ВНиР читается и обозначается так же, как в ЕНиР.

Местные нормы и расценки (МНиР) – это нормы, разработанные методами технического нормирования на работы, не охваченные ЕНиР и ВНиР. Они обязательны для применения в пределах той организации, где они разработаны и утверждены.

По ЕНиР норма времени (Нвр) — это затраты труда на производство единицы доброкачественной продукции рабочим или рабочими соответствующей профессии и квалификации в нормальных организационно-технических условиях (чел.-час).

Чтобы определить норму времени, необходимо:

1.В соответствии с наименованием работы определить номер сборника и выпуска, в котором содержится данная работа. Для этого необходимо обратиться к сборнику ЕНиР «Общая часть», в которой приведен перечень сборников и выпусков ЕНиР и ВНиР, также общие положения по применению норм.

3.Найти нужный параграф сборника и определить норму времени для заданной работы, при этом следует учесть коэффициент (К2), указанный в примечании , если он имеется в данном параграфе.

4.Уточнить место и период выполнения работ. Производство работ в зимнее время и район строительства могут повлечь изменение нормы времени. Это изменение норм учитывается коэффициентом К3, который приведен в ЕНиР «Общая часть».

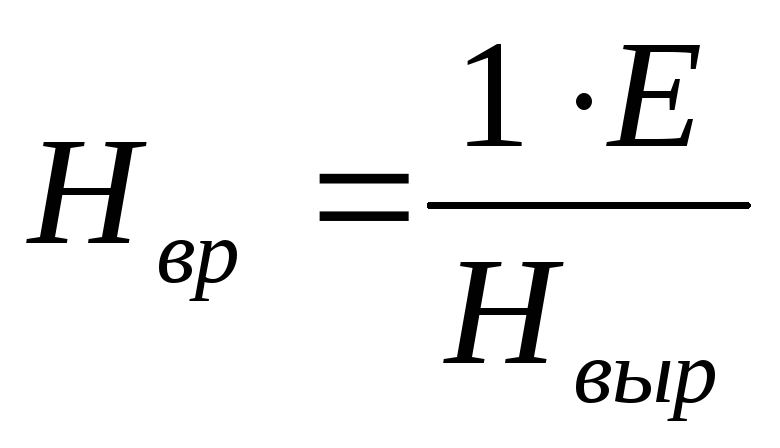

Окончательно норма времени:

,чел.-час (1)

где Н вр т – норма времени по таблице параграфа ЕНиР (см. п.3), чел.-час.;

К1, К2, К3 – поправочные коэффициенты (см. п. 2,3,4).

Окончательный результат расценки определяется по формуле:

,руб.-коп. (2)

где Р т – расценка по таблице параграфа ЕНиР, руб.-коп.; К1, К2, К3 – поправочные коэффициенты.

Например: определить норму времени при устройстве стяжки из готовой битумной мастики слоем 15 мм по кровле с уклоном 30 %. Работы выполняются на высоте – 20 м от уровня земли. Время проведения работ – февраль. Район строительства- г. Красноярск

В соответствии со сборником §Е 7-15 «Кровельные работы» и параграфом 15 для данного вида работ норма времени составляет 4,4 чел.-час , расценка-

3 руб.08 коп. на 100 м ². Согласно примечанию к Е7-15 нормами предусмотрено устройство стяжек кровель с уклоном до 27%. При большем уклоне норму времени и расценку следует умножать на К1=1,5. Согласно п.9 вводной части этого же сборника нормами предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте свыше

15 м на каждый последующий метр высоты Н вр и Р увеличиваются на 0,5 %, поэтому, (20-15)٠0,5 = 2,5 %, т.е норма времени и расценка умножаются на К2=1,025. Также, согласно ЕНиР «Общая часть» п.14, при производстве работ в зимних условиях на открытом воздухе к норме времени и расценке применяется усредненный коэффициент, приведенный в данном ЕНиРе (табл.1, приложение 3). Так как город Красноярск относится к 5-й температурной зоне, а кровельные работы к 3-й группе работ, то усредненный коэффициент для работ, выполняемых в феврале, К3 =1,4.

Отсюда, Н вр.о = 4,4 1,51,025 1,4 = 9,47 чел.-час на 100 м²

Ро = 3,08 1,51,025 1,4 = 6,63 руб.-коп. на 100 м²

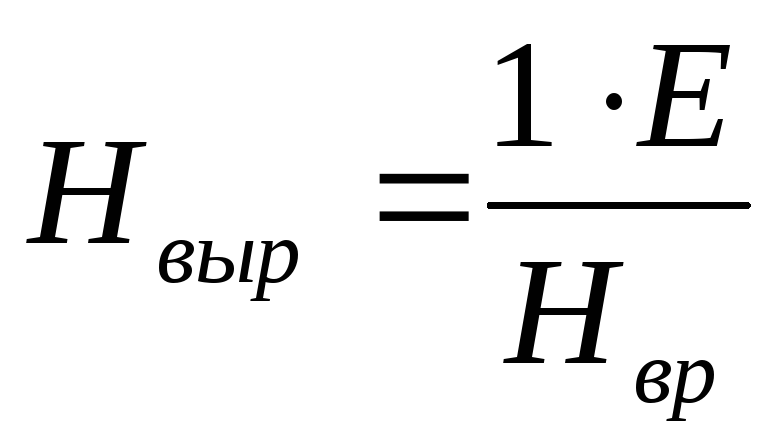

Затраты труда также могут быть выражены в виде норм выработки

Норма выработки (Нвыр) – это количество доброкачественной продукции (объём работ в натуральных показателях), которое должно быть выработано в единицу времени (час, смену, день) рабочим (звеном) соответствующей профессии или квалификации в нормальных организационно-технических условиях.

Норма времени и норма выработки обратно пропорциональны, т. е.

; (3)

. (4)

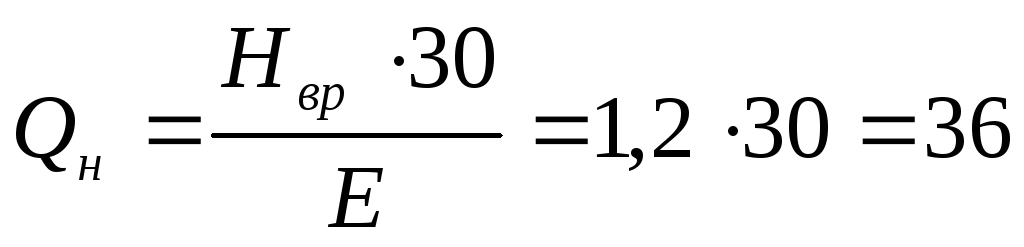

Сменная норма выработки звена рабочих определяется по формуле

, (5)

где Тсм – продолжительность смены (8 ч.);N – количество рабочих, чел.;

Е – единица измерения, на которую в ЕНиР дана норма времени.

Процент снижения и повышения нормы выработки зависит от снижения или повышения нормы времени: если нормы времени снижаются, то норма выработки увеличивается и наоборот.

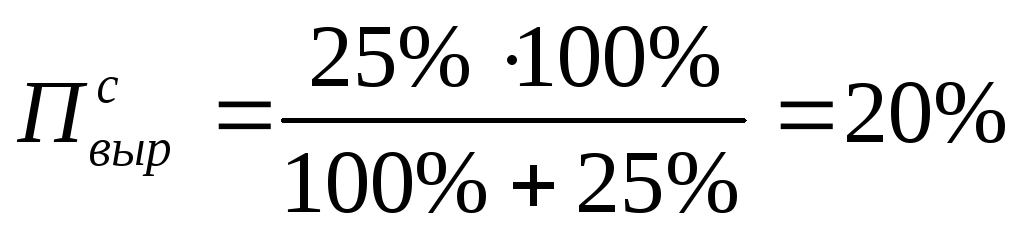

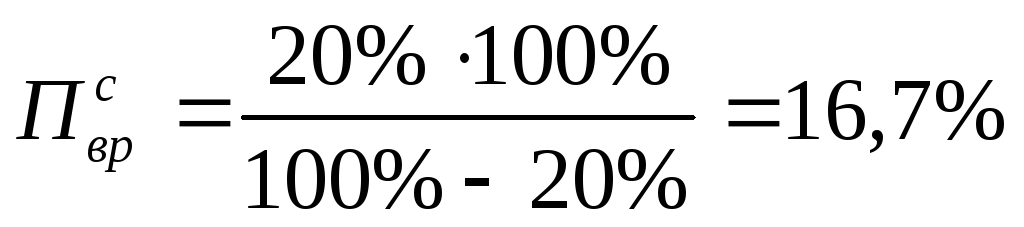

При повышении нормы времени процент снижения нормы выработки:

, (6)

При снижении нормы выработки процент повышения нормы времени:

. (7)

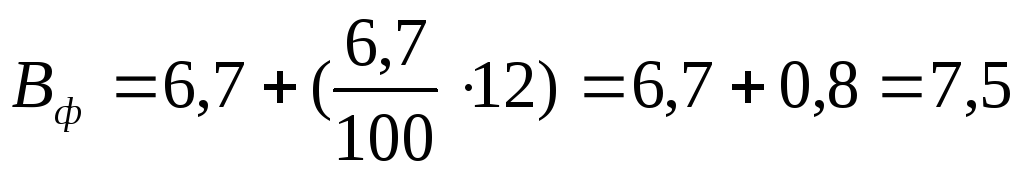

Например: а) норма времени повышается на 25%. Найдём снижение нормы выработки по формуле (6)

;

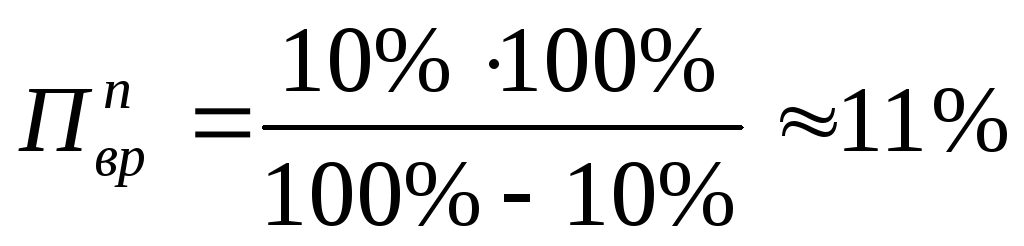

б) норма выработки снижается на 10%. Найдём повышение нормы времени по формуле(7)

.

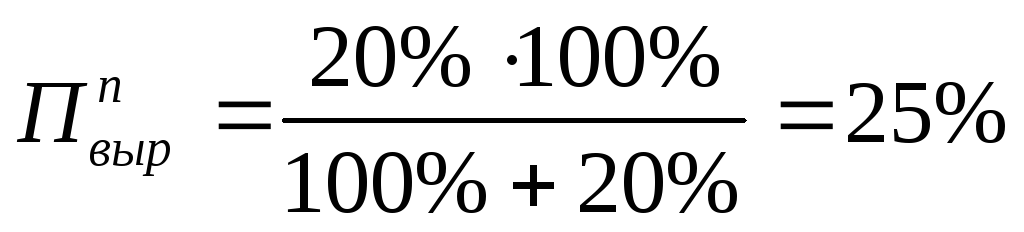

При снижении нормы времени процент повышения нормы выработки:

, (8)

При повышении нормы выработки процент снижения нормы времени:

. (9)

Например: а) норма времени снижается на 20%. Найдём процент повышения нормы выработки по формуле (8):

;

в) норма выработки повышается на 20%. Найдем процент снижения нормы времени по формуле (9):

.

Трудоёмкость – это затраты труда, которые необходимы на выполнение определенного объёма работ.

, (10)

где Q – трудоемкость, чел.-час; V – объём работ; Е – единица измерения, на которую в ЕНиР дана норма времени.

Трудоёмкость может быть также определена:

, чел.-см; (11)

,чел.-дн. (12)

где Тсм – продолжительность смены (8 ч.); n – число смен в рабочем дне (1..3).

Например: определить трудоемкость (в чел.-дн) устройства 500 м² пароизоляции основания под кровлю битумной мастикой при двухсменном рабочем дне.

Согласно §Е7-13 норма времени на 100 м² составит 3,9 чел-час,

отсюда чел.-дн.

Следует различать трудоёмкость нормативную и фактическую. Фактическая трудоёмкость показывает, сколько было затрачено фактически труда для выполнения работы.

Нормативная трудоёмкость определяется на основе действующих норм и показывает, сколько в соответствии с этими нормами необходимо затратить труда для выполнения определённого объёма работы. Выработка и трудоёмкость имеют такую же взаимосвязь, как норма времени и норма выработки. Процент снижения или повышения трудоёмкости от процента снижения или повышения выработки находят по таким же формулам, как процент снижения норм времени и выработки, т. е. по формулам (6-9).

Например: определить затраты труда при монтаже 30 плит покрытия 3х6 м. Нормы выполняются на 112%. Найти выработку на одного рабочего в смену

1. Так как нормы выполняются на 112%, значит, % перевыполнения норм выработки составит 12%.

2. Процент снижения норм времени можно найти по формуле (6):

.

3. Нормативные трудозатраты

4. Фактические трудозатраты

5. Нормативная выработка на одного человека в смену

6. Фактическая выработка на одного человека в смену

Нормативная продолжительность выполнения работ – это количество рабочего времени, в течение которого должно быть выполнено задание на производство определённого вида работ:

, час; (13)

, см; (14)

, дн, (15)

где То – продолжительность выполнения объёма работ; Q – трудоёмкость работ чел.-час, определённая по калькуляции затрат труда; Тсм – продолжительность смены (8 ч.); n – количество смен, N –количество рабочих в звене.

В практике строительства часто нормы выработки перевыполняются или недовыполняются, т. е. меньше или больше 100%, поэтому продолжительность выполнения работ находят с учётом выполнения норм по формуле

, (16)

, (17)

. (18)

где Вн(%) – процент выполнения норм рабочим, звеном, бригадой.

Например: нормативная трудоёмкость (по калькуляции) для монтажа каркаса панельного здания составляет 5760 чел.-час., в бригаде работает 6 человек, продолжительность смены 8 часов, число смен в сутки – одна. Планируется выполнить норму на 105%. Найти планируемый срок выполнения работ в днях.

Расчёт проведём по формуле (18)

2.Организация и производительность труда

Производительность труда – это показатель эффективности труда в процессе производства продукции, определяемый количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени (час, смену, месяц).

Повышение производительности труда в строительстве обеспечивает экономию затрат рабочего времени на выполнение единицы строительной продукции, т. е. снижение её трудоёмкости, а также повышение производительности труда обеспечивает ввод в действие объектов строительства в более короткие сроки, экономит затраты людских и материально-технических ресурсов и как результат снижает себестоимость строительно-монтажных работ.

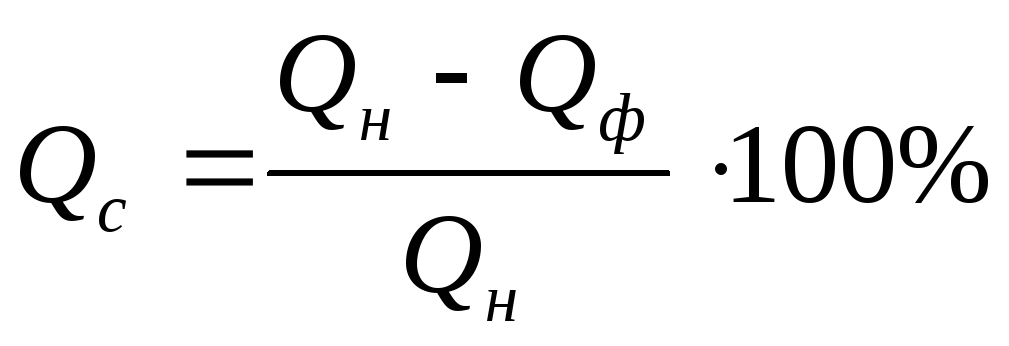

Рост производительности труда в результате снижения нормативной трудоёмкости и повышения уровня выполнения норм определяется в процентах снижения трудоёмкости выполняемых строительно-монтажных работ.

Определение роста производительности труда при снижении трудоемкости производится по формуле

, (19)

где Qс – снижение трудоёмкости, %.

Например: при монтаже каркаса панельного здания планируется снижение трудоёмкости за счёт внедрения новой технологии на 7%. Определить рост производительности труда.

.

Процент сокращения нормативных трудозатрат определяется по формуле

, (20)

где Qн – нормативные трудозатраты для выполнения заданного объёма работ, чел.-час., чел-см.; Qф – фактические (плановые) трудозатраты для выполнения заданного объёма работ, чел.-час., чел-см.

Например: нормативные трудозатраты для монтажа каркаса панельного здания (по калькуляции) составляют 720 чел.-см. Фактические трудозатраты бригады монтажников составили 710 чел.-см. Найти процент снижения нормативных трудозатрат и рост производительности труда.

1. Найдём процент снижения нормативных трудозатрат

.

2. Найдём рост производительности труда по формуле (19)

.

Расчёт численного состава бригады, звена.

Оптимальный численный состав бригады может быть определён по формуле, если учитывается достигнутый уровень выполнения норм и планируется рост производительности труда.

, (21)

где Q – трудоёмкость работ, определяется по калькуляции затрат труда, чел.-час;Tо – количество рабочих дней на выполнение задания, принятых по графику производства работ, дн.; Tсм – продолжительность одной смены (8 часов);

n – количество смен в сутки; Вн – процент выполнения норм выработки бригадой на объекте; Вр – планируемый процент роста производительности труда.

Например: нормативная трудоёмкость устройства рулонной кровли, подсчитанная по калькуляции трудовых затрат, равна 11000 чел.-час, срок выполнения работ, предусмотренный в сетевом графике, – 68 дней, продолжительность смены – 8 часов, число смен в сутки – две. На предыдущем объекте бригада выполнила норму на 101 %. За счёт улучшения организации труда на объекте планируется повышение норм выработки на 8 %. Определить необходимое число рабочих в бригаде кровельщиков.

9 чел.

Для расчёта численности рабочих в бригаде, которой поручено выполнение определённого объёма работ в заданный срок, пользуются формулой

, (22)

Например: для выполнения объёма работ бригадой каменщиков необходимо затратить 4656 чел.-час. Срок выполнения работ – 23 дня, продолжительность смены – 8 часов, число смен в сутки – одна. Планируется, что процент выполнения норм выработки составит 115%. Определить требуемое число рабочих в бригаде каменщиков.

чел.

Источник: studfile.net

Расчет выработки в строительстве

Иногда строительство объектов затягивается, сроки ввода жилья в эксплуатацию срываются. Считается, что основными причинами таких ситуаций являются общая экономическая нестабильность в стране, падение платежеспособности населения, спад промышленного производства.

Однако не все можно списать на экономический кризис. Определяющим фактором своевременности сдачи и ввода в эксплуатацию зданий во многих случаях является организация труда на объектах строительства. Прием на работу низкоквалифицированных кадров, брак и плохое качество работ, нерасторопность сотрудников отдела снабжения и бухгалтерии, слабый контроль над исполнением работ со стороны руководителей предприятия, начальников объектов и строительных участков, неправильное календарное и оперативное планирование, сбои в работе транспорта и механизмов, неэффективная мотивация труда — и это далеко не полный перечень причин низкой производительности труда на стройках.

А темпы строительства во многом определяют его себестоимость. Значит, производительность труда требует пристального внимания и постоянного контроля.

Производительноcть труда в строительстве характеризуют такие показатели, как трудоемкость и выработка на одного основного рабочего.

Показатели производительности труда в строительстве

Фактические показатели производительности труда в строительстве в большинстве случаев рассчитываются в по форме № 2 — смету-акт формируют в программе «Гранд-смета» или в другой подобной программе на основании Акта приемки выполненных работ (составляется руководителями участков).

Акт — это внутренний документ организации и может составляться в произвольной форме. Главное, чтобы он содержал всю информацию о выполнении определенного этапа работ в натуральном выражении на конкретном объекте.

Акт проверяется и утверждается представителями отдела капитального строительства (технического надзора).

Акт оформляется по каждому строительному участку при закрытии отчетного периода после окончания определенного этапа строительно-монтажных работ (каждый участок выполняет определенный вид общестроительных работ). Примерный перечень участков:

- отделочных работ;

- кладочных работ;

- электромонтажных работ;

- слаботочных работ;

- электроремонтных работ;

- специальных работ и газорезки;

- сантехнических работ и монтажа сантехнических систем;

- монтажа систем вентиляции и кондиционирования;

- монтажа и изготовления металлоконструкций;

- монолитных работ и т. д.

Трудоемкость: рассчитываем и анализируем

В сметах-актах, сформированных сметным отделом на основании актов приемки выполненных работ строительных участков, указывается объем выполненных работ в натуральном и стоимостном выражении с учетом сметно-нормативной стоимости единицы работ, накладных расходов и сметной прибыли.

В верхнем поле сформированных документов указывается общая сметно-нормативная трудоемкость СМР (трудозатраты на весь объем выполненных СМР по акту).

В самой смете указывается сметно-нормативная трудоемкость (трудозатраты) выполненных работ в разрезе операций, видов и подвидов работ на каждую единицу работ (гр. 15) и на выполненный объем (гр. 8). Из них и складывается общая трудоемкость выполненных работ, указанных в акте.

Для анализа производительности труда строительной организации применяются в основном данные об общей трудоемкости работ и стоимости выполненных работ по акту.

Это связано с тем, что при строительстве выполняется много видов и подвидов работ, которые помимо всего прочего подразделяются еще и на операции. Кроме этого, единицы измерения объемов работ могут быть разными (квадратные, кубические и погонные метры, тонны и килограммы, штуки и т. д.). Поэтому анализировать трудоемкость по операциям, подвидам и видам работ достаточно трудоемко.

Однако если существенно нарушен график строительства и отставание нарастает, необходимо точно определить причину и/или виновных. В этом случае придется не только проанализировать показатели фактической трудоемкости по большинству номенклатурных позиций строительно-монтажных работ, но и провести хронометраж и фотографию рабочего времени непосредственно на рабочих местах.

Хронометраж позволит также выяснить, насколько сметно-нормативные нормы трудоемкости соответствуют реальным и оптимальным трудозатратам.

Трудоемкость СМР — это количество трудозатрат на единицу или объем работ в чел.-ч, чел.-днях и т. д.

Сумма трудозатрат на объем СМР (ТЗО) рассчитывается как сумма рабочего времени, затраченного на производство данного вида работ каждым работником участка (бригады, организации):

где В1 — время, отработанное первым основным рабочим и т. д.

Например, в бригаде монолитчиков — 20 чел. Каждый из них отработал в августе по 184 ч на заливке плит перекрытия (согласно табельному учету). Фактические трудозатраты на объем работ или трудоемкость работ по устройству плит перекрытий составили:

184 ч × 20 чел. = 3680 чел.-ч.

Сметно-нормативная трудоемкость определяется по Государственным элементным сметным нормам на строительные работы, утвержденным Постановлением Госстроя России в 2001 г.

ЕЭСН применяются для расчета потребности в различных ресурсах (затраты труда рабочих-строителей, машинистов, время эксплуатации строительных машин и механизмов, материальные ресурсы) при выполнении строительно-монтажных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

В нашем примере сметно-нормативная трудоемкость складывается из суммы трудозатрат по позициям 43, 44, 52, 54, 56, 58 гр. 15 сметы и составляет 2696 чел.-ч.

Определим, насколько выше фактические трудозатраты, чем сметно-нормативные:

3360 чел.-ч – 2696 чел.-ч = 664 чел.-ч.

Теперь разберемся, в чем причина, и постараемся устранить ее.

Казалось бы, рассчитать фактическую трудоемкость и провести ее элементарный анализ легко. Однако не все так просто. И прежде всего потому, что из имеющихся документов (акт приемки СМР и смета-акт) нельзя выделить ни объем, ни трудоемкость незавершенных работ прошлых периодов, законченных и оформленных актом приемки в отчетном периоде. То есть произведенный выше расчет фактической трудоемкости может быть совершенно неправильным, если на начало отчетного периода имела место «незавершенка».

Как решить эту проблему?

Руководители строительных участков обязаны вести производственные журналы и отмечать в них дату начала этапа работ. Кроме того, в журналах должен вестись учет ежедневного выполнения сменного задания в натуральном выражении в разрезе выполненных работ с распределением на персонал участка (кто, когда и где выполнял какую работу).

Таким образом, на основании данных журнала можно определить действительную трудоемкость выполнения того или иного этапа работ. Период выполнения работ до даты приемки и закрытия с учетом «незавершенки» прошлых периодов необходимо указывать во внутреннем акте приемки строительно-монтажных работ:

Таким образом, расчет и анализ фактической трудоемкости работ будет выглядеть уже иначе.

Фактическая трудоемкость — 4168 чел.-ч.

Общее превышение фактических трудозатрат над сметно-нормативными затратами труда:

4168 чел.-ч – 2696 чел.-ч = 1472 чел.-ч, или 54,5 %. Такой размер отклонения требует серьезного анализа.

Вывод

Затраты труда на производство работ по устройству плит перекрытия больше сметно-нормативной трудоемкости на 1472 чел.-ч. Это означает, что срок сдачи объекта только за счет увеличения трудозатрат на сооружение плит перекрытия отодвинулся на:

1472 чел.-ч / 20 чел. = 73,6 ч, т. е. более чем на 9 средних смен продолжительностью 8 ч или более чем на 6 смен по 12 ч.

Сдвинутые сроки сдачи монолитных работ — это задержка выполнения кладочных, отделочных, кровельных работ и монтажа внутренних сетей дома и других работ. Надо выяснить причину.

Повлиять на величину трудоемкости монолитных работ может прежде всего работа бетононасоса и качество бетонной смеси, в частности:

1. Состав бетонной смеси.

2. Диаметр трубы бетоновода.

3. Эксплуатационная мощность бетононасоса.

4. Длина бетоновода, этаж строящегося объекта.

5. Погодные условия (низкая температура воздуха).

6. Система бетононасоса.

7. Количество изгибов труб бетоновода.

8. Качество монтажа всех систем бетононасоса.

9. Нарушение условий эксплуатации бетононасоса.

Причиной увеличения трудоемкости могут стать и более длительные, чем предусмотрено сметными нормативами, необходимые технологические перерывы: начало и окончание смены, перерывы в доставке бетона, подъем и перенос арматуры на место укладки, проверка и очистка опалубки и др. Здесь и могут пригодиться данные хронометража и фотографии рабочего дня участка монолитных работ.

Если причина технологических перерывов признана объективной, а их продолжительность — обоснованной, это нужно учитывать при анализе трудоемкости.

Причиной увеличения трудоемкости всех видов строительно-монтажных работ могут стать:

- недостаточные темпы работы при наличии всех необходимых условий для работы:

– низкая квалификация рабочих и ИТР;

– неэффективная система мотивации труда;

– низкий уровень трудовой и производственной дисциплины работников на строительном объекте;

- простои, вызванные отсутствием материалов из-за неисправности машин и механизмов, неритмичной работы отдела снабжения;

- плохая организация строительно-монтажных работ, отсутствие эффективного планирования и контроля;

- текучесть кадров;

- отсутствие элементарной механизации строительных работ или низкий ее уровень (основные рабочие на объекте должны быть обеспечены современным механизированным строительным инструментом);

- погодные условия (низкая температура воздуха существенно замедляет темпы строительства);

- слабая техническая оснащенность и использование устаревших технологий.

При использовании данного метода расчета трудоемкости работ могут возникнуть трудности в отнесении данных об отработанных человеко-часах, зафиксированных табелем учета рабочего времени участка, к тому или иному акту приемки выполненных работ, если по участку закрывается несколько актов за месяц и выполняемые работы разного характера осуществляются в течение месяца практически параллельно.

Чтобы не усложнять задачу и не проводить лишние расчеты, можно проанализировать сумму трудоемкости работ по нескольким актам приемки выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период.

Выработка