АРХИТЕКТУРА / ТЕОРИЯ / ПРАКТИКА / СТРОИТЕЛЬСТВО / ИСКУССТВО / ТВОРЧЕСТВО / БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА / СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ / СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / ARCHITECTURE / THEORY / PRACTICE / CONSTRUCTION / ART / CREATIVITY / PAPER ARCHITECTURE / COMPARATIVE ANALYSIS / STATISTICAL STUDIES

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Ибраев Азамат Айратович

Идеальное и материальное, теория и практика об этом тысячелетия назад писали еще древнегреческие философы. Архитектура является одним из сложнейших видов искусств . Объединяя в себе идеальное и материальное главной ее целью является создание осмысленного пространства для жизнедеятельности человека.

Однако в этом и заключается основная сложность архитектуры поиск баланса между теоретическим и практическим. Об этом упоминал еще Витрувий и до сих пор эта проблема актуальна. В данной статье прежде всего рассматривается, что из себя представляют понятия теория и практика , в чем заключается их специфика применительно к архитектуре . Автор приводит в статье современные точки зрения на эту проблему. Что является первичным, а что вторичным и по какому принципу теория и практика соединяются воедино, чем может грозить преобладание только практической либо только теоретической составляющей в архитектурном творчестве . Также автором затронута тема о том, как вопрос нахождения баланса между теорией и практикой решается в высших учебных заведениях, и должны ли архитектурные школы помимо теоретических знаний давать студентам практические навыки. В заключении автор говорит о том, что главное в деятельности архитектора это поиск инноваций, которые основываются на теоретических знаниях и воплощаются в жизнь благодаря практическим умениям.

АРХИТЕКТУРА В ЗАГОРОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Тренды современного строительства.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — Ибраев Азамат Айратович

Theory and practice in architecture. Main differences and complexities

The ideal and the material, the theory and practice was one of the main themes in Greek philosophers’ works thousands of years ago. Architecture is one of the most difficult arts. While architecture have in it ‘ideal’ and ‘material’ sides, its main goal is creating a meaningful space for human life. However, this is the main difficulty of architecture the searching for a balance between theoretical and practical parts. It was mentioned by Vitruvius and still the problem is relevant now.

The author narrate about modern points of view on this problem. What is primary and what is secondary, and where the theory and practice come together, what threatens may appear in case of predominance only practical or theoretical part. The author also touch upon the question how a balance between theory and practice is achieved in architecture schools. In conclusion the author says that the main thing in the work of the architect is the search for innovation, which is based on theoretical knowledge and incarnate because of practical skills.

что нужно знать начинающему архитектору? Отвечаю на вопрос подробно!

Текст научной работы на тему «Теория и практика в архитектуре. Основные отличия и сложности»

Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http ://naukovedenie.ru/

Том 9, №1 (2017) http://naukovedenie.ru/vol9-1.php

Статья опубликована 16.02.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Ибраев Азамат Айратович1

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Россия, Уфа2

Теория и практика в архитектуре. Основные отличия и сложности

Аннотация. Идеальное и материальное, теория и практика — об этом тысячелетия назад писали еще древнегреческие философы. Архитектура является одним из сложнейших видов искусств. Объединяя в себе идеальное и материальное главной ее целью является создание осмысленного пространства для жизнедеятельности человека.

Однако в этом и заключается основная сложность архитектуры — поиск баланса между теоретическим и практическим. Об этом упоминал еще Витрувий и до сих пор эта проблема актуальна. В данной статье прежде всего рассматривается, что из себя представляют понятия теория и практика, в чем заключается их специфика применительно к архитектуре.

Автор приводит в статье современные точки зрения на эту проблему. Что является первичным, а что вторичным и по какому принципу теория и практика соединяются воедино, чем может грозить преобладание только практической либо только теоретической составляющей в архитектурном творчестве. Также автором затронута тема о том, как вопрос нахождения баланса между теорией и практикой решается в высших учебных заведениях, и должны ли архитектурные школы помимо теоретических знаний давать студентам практические навыки. В заключении автор говорит о том, что главное в деятельности архитектора это поиск инноваций, которые основываются на теоретических знаниях и воплощаются в жизнь благодаря практическим умениям.

Ключевые слова: архитектура; теория; практика; строительство; искусство; творчество; бумажная архитектура; сравнительный анализ; статистические исследования

Взаимосвязь между теорией и практикой довольно непроста. Представление о том, что теория противостоит практике, была изначально определена Аристотелем: «теория или теоретическая наука означает чистое знание человека — знание вещей, независимо от какого-либо отношения к нашей деятельности; в то время как практика связана с вещами, которые могут быть изменены посредством нашей деятельности» [1]. И сегодня у молодых

1 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 36, кв. 135

2 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 195, ауд. 5-520

специалистов часто возникает вопрос о том, как отразить в своей практической деятельности идеальные основы.

В данной статье проводится сопоставление обоих понятий как в общем, так и с точки зрения архитектуры, опираясь на литературные источники, результаты исследований и собственные размышления автора. Считается, что теория и практика это две части одного процесса, в то же время теория не является необходимым предварительным условием практики. Английский философ Гилберт Райл рассуждает об этом, говоря, что человеку, который может рассказать анекдот совсем необязательно знать теорию шуток. В то время как человек, имеющий чувство юмора сможет точно сказать, является ли это шутка, смешной или нет, без необходимости знать науку от том, как нужно рассказывать анекдот. [2] Можно создать хорошую картину, не зная теории и правила хорошей композиции. Маловероятно, что самый первый человек, создавший гармоничную композицию, точно знал, что в итоге у него получится.

Так можно сказать, что в некоторых областях человеческой деятельности, главным образом в искусстве, не требуется быть хорошо знакомым с теорией и методологией для осуществления практики. Но вернемся к теме архитектуры. Как известно архитектура — это совершенно синтетический вид искусства и нельзя говорить о ней только как о предмете чистого абстрактного творчества. Каково же отношение теории и практики в архитектурной деятельности?

Прежде всего необходимо понять, что само определение теоретической деятельности не может сводиться только к объяснению и описанию неких процессов. Научное познание мира является формой его предвидения и усовершенствования, которая направлена на улучшение жизни человека. При этом архитектурная наука не содержит принятый в науке классически привлекательный принцип фундаментальности. Если в традиционном понимании фундаментальная наука занимается изучением законов и структур «безотносительно их возможного использования», то архитектура, по сути своей, всегда исходит и обращена к реальной жизни, к практике, к изменениям условий жизнедеятельности, т.е. по своей природе является прикладной. Это определяется самой сущностью архитектуры, ее нерушимой связью с жизнью человека, материальным миром, пространством и временем.

Взаимосвязь между теорией и практикой в области архитектуры, может быть довольно неоднозначной. Дебаты о нахождении правильного баланса между теорией и практикой в архитектурной деятельности продолжаются до сих пор уже в течение многих столетий. С одной стороны, считается, что образованием архитекторов не должны быть чисто техническим, главное для архитектора — это уметь анализировать, проектировать и думать. С другой точки зрения, архитектору совершенно необходимы практические умения для решения конкретных задач, для работы над конкретными проектами в конкретных условиях. [3]

Как уже упоминалось в статье, проблема взаимодействия теоретической и практической сторон деятельности архитектора сама по себе не нова. Еще Витрувий писал, что «архитекторы, пытавшиеся набить руку без научной подготовки, не могли добиться признания, соответствующего их трудам; опиравшиеся же только на теоретические рассуждения и научную подготовку преследуют, очевидно, тень, а не сущность. Тогда как изучившие и то и другое, и потому оказавшиеся во всеоружии, скорее добились своей цели, а вместе с тем и признания». [4]

Второй случай, описанный Витрувием, объясняет происхождение такого явления как «бумажная архитектура», когда архитектор слишком глубоко погружается в теорию, опираясь лишь на некие абстрактные представления разрабатывает объекты интересные, но далекие от реальной жизни, застывшие навсегда на стадии проекта. Этот тип теоретической деятельности

был частью творчества таких архитекторов, как Этьен-Луи Буле (рис. 1) и Джованни Баттиста Пиранези. Так, одной из популярных тем архитектурной теоретической деятельности на протяжении веков со времен античности была разработка концепции идеального города (рис. 2). В современной архитектуре к бумажной архитектуре близки работы Захи Хадид или Даниэля Либескинда.

И, хотя мы хорошо знаем спроектированные ими объекты, многие из их проектов так и остались на бумаге.

Рисунок 1. Буле. Проект кенотафа Ньютона (источник: gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale de France)

Рисунок 2. Идеальный город по Платону (источник: Т. Саваренская «История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды «. Москва.

Стройиздат. 1984 г.)

На стороне точки зрения, что теория первична в профессии архитектуры существует убеждение, что знание теоретической части предмета помогает архитекторам мыслить и применять свои представления в различных областях профессии, не только в архитектуре зданий, но и урбанистке, дизайне архитектурной среды и даже объектном дизайне. Архитектор должен быть способен к поиску различных путей решения, поставленных перед ним задач, иметь свое видение, а не просто знать, что-то есть правильно, а что нет.

С другой стороны, если говорить о процессе обучения будущих архитекторов, существует мнение, что более важным является приобретение практических навыков, чем изучение методов исследования архитектуры. Об этом говорит и опрос, проведенный среди 450 британских студентов, изучающих архитектуру (рис. 3). Преобладающее большинство респондентов считают, что архитектурное образование должно готовить студентов к будущей профессиональной деятельности.

Рисунок 3. Должно ли архитектурное образование готовить студентов к практической деятельности? Опрос британских студентов (источник: Architects Journal)

Для подтверждения этой точки зрения в ходе написания этой статьи был проведен аналогичный опрос среди студентов направления «Архитектура» Архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета. В рамках исследования были опрошены как девушки, так и молодые люди программ бакалавриат, специалитет и магистратура. Студентам был задан один и тот же вопрос, что фигурировал в британском исследовании: должно ли высшее учебное заведение готовить студентов к будущей практической деятельности? Респондентам были даны следующие варианты ответов:

1. определенно да;

2. да, но лишь часть образовательной программы должна закрепляться на практике;

3. нет, но студенты должны владеть некоторыми практическими навыками;

4. нет, программа обучения не должна содержать практическую часть;

На основе полученных данных была составлена диаграмма, на которой видно, что в целом наше исследование дало похожие результаты, что и опрос британских студентов с отличием лишь в том, что в российском ВУЗе еще большее количество студентов уверено в

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (январь — февраль 2017)

том, что практические знания они должны получать непосредственно в учебном заведении. Так, наибольшее число студентов считают, что часть теоретической программы должна иметь и практическую составляющую, и почти такое же количество утверждают, что практика несомненно должна присутствовать в их учебном процессе.

Так как выпускник при приеме на работу уже должен знать предметную сторону профессии и быть в состоянии производить чертежи, рабочую и проектную документации для реального строительства. Я считаю, возможно, это различие связано с существующей на российском рынке труда проблемой в трудоустройстве выпускников. Молодым специалистам, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо очень хорошо зарекомендовать себя при приеме на работу. Мало кто из выпускников захочет тратить время на бесплатные стажировки, обучаясь тонкостям профессии, уже после окончания образования.

Нет, програамма обучения не должна содержать практическую часть

Нет, но студенты должны

владеть некоторыми практическими навыками

Да, часть образовательной

программы должна закрепляться на практике

Рисунок 4. Должно ли архитектурное образование готовить студентов к практической деятельности? Опрос студентов Архитектурно-строительного института Уфимского

государственного нефтяного технического университета (составлено автором)

Снова обобщив проблему статьи, отметим, что, конечно, явное преобладание практики над теорией имеет свои недостатки. Так архитектурная деятельность может превратиться в простое штампование объектов руководствуясь знакомым набором правил и принципов. Архитектор не развивается профессионально, не умея рефлексировать и мыслить глобально. Недостаточно просто дать клиенту то, что он хочет. В деятельности архитектора важен поиск инноваций, поиск новых оригинальных решений.

Из истории мы знаем, как сильно менялась архитектура под влиянием различных эпох и идеологий. То есть выполняя заказ архитектор не думал только о практической стороне вопроса, но также вкладывал в проект то настроение, те жизненные идеалы, царившие на тот момент в обществе.

В заключение хочется сказать, что каждый архитектор решает для себя сам, где находится золотая середина между теорией и практикой. В акте творчества важно стремление к самовыражению. В глобальном смысле каждый создаваемый проект выступает в качестве позитивного изменения существующей среды и не следует забывать, что без теоретического

обоснования и практической возможности его осуществления реализация проекта не будет успешной.

1. Nelson, New Loose-Leaf Encyclopedia. Vol. XII. Ed. William M. Schuyler. Toronto: Thomas Nelson and Sons, 1932. — 415 c.

2. Ryle, Gilbert. The Concept of Mind / Ryle G. London: Penguin Books, 1949. — 336 c.

3. Balancing architectural theory with practical education [Электронный ресурс] Architecture: what i wish i’d known — Электрон. журн. — Режим доступа: http://www.architecture-wiwik.com/architecture-education-theory-vs-practice/ свободный. — Загл. с экрана. — Яз. англ.

4. Витрувий, Марк Поллион. Десять книг об архитектуре / — Л.: ОГИЗ, 1936. — 338 c. ISBN: 978-5-9647-0253-5.

5. Brendan D. Moran. Keywords Entry — Theory [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://choushihning.com/Keyword-Entry-Theory свободный. — Загл. с экрана. — Яз. англ.

6. Richard Waite, Ella Braidwood. Mental health problems exposed by AJ Student Survey 2016 [Электронный ресурс] Architects Journal — Электрон. журн. — Режим доступа: https://www.architectsjournal.co.uk/news/mental-health-problems-exposed-by-aj-student-survey-2016/10009173.article свободный. — Загл. с экрана. — Яз. англ.

7. Некрасов А.И. Теория Архитектуры. — М.: Стройиздат, 1994. — 480 с. ISBN 5-27401219-1.

8. Пространство, время, архитектура / Гидион З.; Сокращенный перевод с немецкого М.В. Леонене, И.Л. Черня. — 3-е издание. — Москва: Стройиздат, 1984. — 455 с.

9. А.К. Буров. Об архитектуре. — М.: Стройиздат, 1960. — 148 с.

Ibraev Azamat Airatovich

Ufa state petroleum technological university, Russia, Ufa

Theory and practice in architecture. Main differences and complexities

Abstract. The ideal and the material, the theory and practice was one of the main themes in Greek philosophers’ works thousands of years ago. Architecture is one of the most difficult arts. While architecture have in it ‘ideal’ and ‘material’ sides, its main goal is creating a meaningful space for human life. However, this is the main difficulty of architecture — the searching for a balance between theoretical and practical parts. It was mentioned by Vitruvius and still the problem is relevant now. The author narrate about modern points of view on this problem.

What is primary and what is secondary, and where the theory and practice come together, what threatens may appear in case of predominance only practical or theoretical part. The author also touch upon the question how a balance between theory and practice is achieved in architecture schools. In conclusion the author says that the main thing in the work of the architect is the search for innovation, which is based on theoretical knowledge and incarnate because of practical skills.

Keywords: architecture; theory; practice; construction; art; creativity; paper architecture; comparative analysis; statistical studies

1. Nelson, New Loose-Leaf Encyclopedia. Vol. XII. Ed. William M. Schuyler.

Toronto: Thomas Nelson and Sons, 1932.

2. Ryle, Gilbert. The Concept of Mind / Ryle G. London: Penguin Books, 1949.

3. Balancing architectural theory with practical education [Online] Architecture: what i wish i’d known — Available from: http://www.architecture-wiwik.com/architecture-education-theory-vs-practice.

4. Vitruvius, Marcus Pollio. Ten Books on Architecture / — L.: OGIZ, 1936.

5. Brendan D. Moran. Keywords Entry — Theory [Online] — Available from: http://choushihning.com/Keyword-Entry-Theory.

6. Architects Journal [Online] Mental health problems exposed by AJ Student Survey 2016 — Available from: https://www.architectsjournal.co.uk/news/mental-health-problems-exposed-by-aj -student-survey-2016/10009173.article.

7. A.I. Nekrasov Theory of Architecture. — M.: Stroyizdat, 1994. — 480 p. ISBN 5-27401219-1.

8. Space, time and architecture / Giedion C.; Abridged translation from German MV Leonene, IL ink. — 3rd edition. — Moscow: Stroyizdat, 1984. — 455 p.

9. A.K. Burov. On the architecture. — M.: Stroyizdat, 1960. — 148 p.

10. A.A. Vesnin, V.A. Vesnin The form and content // Architectural newspaper. 1935. -№20. — P. 2.

Источник: cyberleninka.ru

Развитие теории и практики в архитектуре и строительстве в XVIII—XIX вв

Архитектурные композиции В архитектуре первой трети XIX в. принципы классицизма получают дальнейшее развитие. Распространение патриотических и освободительных идей в русском обществе способствует укреплению национального самосознания, определению самобытных путей развития стиля. Русские зодчие в этот период в первую очередь решают широкие ансамблевые задачи в масштабе города, его центра, основных… Читать ещё >

Развитие теории и практики в архитектуре и строительстве в XVIII—XIX вв ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

- 1. Строительные приемы и конструкции

- 1. 1. Кирпичные, деревянные и каменные строительные конструкции

- 1. 2. Чугунные, железные строительные конструкции

- 2. 1. Архитектура первой трети XVIII в

- 2. 2. Архитектура середины XVIII в

- 3. 1. Классицизм

- 3. 2. Архитектурные композиции

Выделяется Большая колонная галерея, создающая контраст компактному объему купольного зала и подготавливающая всем своим развернутым фронтом переход к саду. Фасады отличаются лаконизмом и строгостью, что нашло отражение в простой трактовке стен, прорезанных окнами без наличников. Эти же черты нашли отражение в простоте и строгости ордерной композиции: и главный, и боковые портики фасада разработаны с применением простого римско-дорического ордера.

Влияние трехчастного типа усадебного дома распространялось и на общественные здания, среди которых выделяются здания Смольного института в Петербурге (1805 — 1809 гг., архит. Д. Кваренги), ставшее в 1917 г. штабом Великой Октябрьской революции, а также здание Голицынской больницы в Москве (1796 — 1801 гг., архит. М. Казаков).

Последнее, повторяя схему усадебного дворца, отличается исключительной ясностью композиции, благородной простотой форм и пластичной мягкостью стенового массива. Римско-дорический портик и возвышающийся над ним высокий купол больничной церкви создают мощный объемный и ордерный акцент, по обе стороны от купола располагались женская и мужская половины больницы. Парадному дворцу перед главным фасадом по другую сторону здания отвечал парк, спускающийся по склону к Москве-реке.

В условиях города композиция дворцовых зданий часто изменялась в соответствии с регламентирующими требованиями и значениями места, отведенного для постройки. М. Казаков, широко используя прием трехчастной композиции в постройках Москвы, часто отказывался от курдонера и, спрямляя линию главного фасада, следовал регулярным градостроительным правилам (дом Демидова в Гороховском пер., 1780-е годы; дом Губина на Петровке, 1790-е годы, и др.). Наряду с этим использовались и более свободные по группировке объемы, которые нередко живописно сочетались с древними градостроительными доминантами. Синтез регулярного нового с живописным старым — один из ведущих принципов формирования зданий и ансамблей Москвы и других городов конца XVIII — начала XIX в.

Дом Пашкова в Москве (1784 — 1786 гг., архит. В. Баженов) — пример трехчастной дворцовой композиции, в большей мере сказалось важное градостроительное значение отведенного для постройки участка: здание возвышается напротив Кремля, организуя участок Моховой улицы у ее поворота к каменному мосту. Главный объем и флигели расположены строго вдоль улицы, а парадный подъезд устроен с противоположной стороны. Центрический главный объем, обработанный с четырех сторон пилястрами композиционного ордера, целостность и ясность своих форм отвечает кремлевским постройкам и был связан композиционно с другими окружавшими его ранее древними зданиями. При всей регулярности его классическая композиция неотъемлема от древне-московских градостроительных традиций центрического здания.

Центрические композиции — круглые, квадратные и прямоугольные в плане, завершаемые обычно куполом или бельведером, в архитектуре русского классицизма находят большое развитие. В этих формах зодчие классицизма стремились найти «идеальную» в своей гармонической завершенности композицию, воскресить дух античности, классики. Наряду с дворцовыми зданиями, эти композиции особенно широко использовались в культовых, мемориальных и парковых постройках.

Павильон «Храм Дружбы», сооруженный в Павловском парке (1780 — 1782 гг., архит. Ч. Камерон), — пример максимального приближения этого типа зданий к античным образцам. Ротонда окружена греко-дорической колоннадой, придающей пронизанному пространством зданию монументальность и стройность. «Храм Дружбы органично вписался в пейзаж естественного парка, который к концу XVIII в. все более вытеснял в усадьбах и загородных резиденциях регулярный парк.

Ротонда с кольцом ордерной колоннады стала излюбленной формой интерьеров (Сенат в Московском Кремле, церковь Голицынской больницы и т. д. ). Круглые и прямоугольные торжественные колоннады, сплошные или фрагментарные, образуют тип характерный для классицизма праздничного зала. Колонный зал бывш. Благородного собрания (Дома Союзов), построенный М. Казаковым в 1780-х годах, — один из лучших образцов этого типа. Эго облицованная белым мрамором коринфская колоннада со всех четырех сторон окружает зал, что в сочетании с люстрами и зеркалами на стенах создает праздничный, но изысканно-строгий интерьер.

3.2 Архитектурные композиции В архитектуре первой трети XIX в. принципы классицизма получают дальнейшее развитие. Распространение патриотических и освободительных идей в русском обществе способствует укреплению национального самосознания, определению самобытных путей развития стиля.

Русские зодчие в этот период в первую очередь решают широкие ансамблевые задачи в масштабе города, его центра, основных городских звеньев. Возрастает идейное значение архитектуры. Ансамбли и здания часто рассматриваются как выражение триумфальных идей победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Ордер во многих случаях приобретает особую монументальность, в связи с чем более широкое распространение получает греко-дорический ордер. Возрастает значение скульптурной пластики, причем в изображениях и орнаменте преобладает триумфальная тематика, символизирующая победу русского оружия, прославляющее русское государство. Укрупняются формы и растут масштабы архитектурных композиций.

Наиболее крупные замыслы зодчих были связанны с формированием ансамблей центра и важнейших градостроительных узлов Петербурга, а также с восстановлением и реконструкцией Москвы после пожара в 1812 г. Широким фронтом велась и реконструкция многих губернских и уездных городов России. В начале столетия ведущими петербургскими зодчими были А. Н. Воронихин (1759 — 1814) и А. Д. Захаров (1761 — 1811).

В архитектуре 1820 — 1830-х годов особая заслуга в застройке Петербурга принадлежит К. И. Росси (1775 — 1849) и В. П. Стасову (1769 — 1848). В Москве послевоенного периода выделялись архитекторы О. И.

Бове (1784 — 1834), Д. И. Жилярди (1788 — 1845) и А. Г. Григорьев (1782 — 1868).

Построенный Воронихиным в Петербурге Казанский собор (1801 — 1811 гг.) олицетворяет идею здания-ансамбля, в котором ведущее значение приобрела полукруглая колонна коринфского ордера высотой около 15 м, образующая одну из торжественных площадей на главной магистрали города — Невском проспекте. Выполняя задание воспроизвести колоннаду римского собора Петра, зодчий, учтя конкретную градостроительную ситуацию, создал архитектурный образ, полный величия и торжественности.

Вершиной развития русского классицизма было формирование системы ансамблей центра Петербурга, преемственно развивавших градостроительные принципы XVIII в. Ключевым звеном этого процесса было строительство архитектором А. Захаровым нового здания Адмиралтейства (1806 — 1823 гг.) на основе существовавших построек верфи. Был сохранен 72-метровый шпиль, возведенный ранее Коробовым, однако фасады были полностью переделаны.

Основное градостроительное значение архитектуры этого П-образного в плане здания состоит в том, что оно воедино связало и организовало три площади, примыкающие к основным фасадам, и вместе с тем усилило их композиционное начало — башню Адмиралтейства, объединяющую три городских луча. На всем протяжении главного и боковых фасадов применен единый дорический ордер с крупным масштабом членений и стройными пропорциями колонн.

Трехчастная композиция портиков акцентирует угловые участки здания и создает торжественные боковые фасады, обращенные к центральным площадям города — Дворцовой и Сенатской. Обращенные к Неве торцевые части здания трактованы в виде массивных триумфальных арок, обрамленных колоннадами, близких к композиции нижней части адмиралтейской башни. Здание богато украшено скульптурой и барельефами на военные и морские темы. Адмиралтейство, обладающее поразительной образной силой утверждения художественным языком передовых патриотических идей своего времени, представляет собой своеобразный архитектурный гимн русскому народу. Его главенствующее градостроительное значение во многом предопределило формирование объемно-пространственной системы центра Петербурга.

Огромную роль в сложении этой системы сыграло здание Биржи на Стрелке Васильевского острова (1804 — 1810 гг. архит. Тома де Томон), в проектировании которого консультативное участие принимал Захаров. Поднятый на высоком подиуме, дорический периптер занял центральное осевое место Стрелки, причем основная ось здания ориентирована навстречу реке, замыкая ее перспективу. Эта развитая в пространстве ось подчеркнута полукружием Стрелки и двумя симметрично поставленными колоннами-маяками. Монументальный и как бы пронизанный воздухом ансамбль Биржи объединил огромные пространства и комплексы, сформировавшиеся по берегам Невы у ее разветвления на два рукава (Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Адмиралтейство и другие постройки), став сердцевиной объемно-пространственной системы центра столицы.

Система ансамблей центра была завершена в 1820 — 1850-х годах, когда получили свое окончательное выражение Дворцовая и Сенатская площади. Огромная заслуга в этом принадлежит выдающемуся градостроителю К. И. Росси , построившему на Дворцовой площади здание Главного штаба, а на Сенатской — здание Сената и Синода.

Здание Главного штаба в Петербурге (1819 — 1829 гг.) расположилось на площади по дугообразной в плане кривой с огромной аркой посередине, делящей все здание на две симметричные части. Ориентированная на ось Зимнего дворца, Триумфальная арка трактована как памятник русской армии и ее славным победам, что отразилось в символике скульптур и барельефов (скульптурная группа коней с фигурой Славы, скульптуры воинов, барельефные композиции воинских доспехов, летящих гениев Славы и т. п. ). Посредством арки площадь связалась короткой улицей с Невским проспектом. Масштаб здания согласован с масштабом Зимнего дворца и, несмотря на стилевые различия, оба здания составляют целостный ансамбль. Пространственное единство ансамбля было подчеркнуто постановкой на площади монументальной Александровской колонны (1830 — 1834 гг., архит. А. А. Монферран).

Тот же принцип объединения здания в единую композицию с торжественной аркой в центре, переброшенной через улицу, Росси использовал в здании Сената и Синода в Петербурге (1829 — 1834 гг.), замыкающем Сенатскую площадь со стороны, противоположной боковому фасаду Адмиралтейства. Ранее поставленный в середине площади динамичный монумент Петра 1 подчеркивает ориентацию ансамбля в сторону Невы. Эта ось была также закреплена постановкой в глубине площади гигантского по величине Исаакиевского собора (1818 — 1858 гг., архит. А. А. Монферран) — купольного здания высотой 101,52 м с четырьмя крупными коринфскими портиками (высота колонн 17,04 м) и круглой колоннадой купола (диаметр купола 21,83 м), ставшего доминантой в застройке города.

Вершина целостной градостроительной задачи — ансамбль Театральной улицы (ныне ул. Зодчего Росси в Петербурге, получившей название по имени ее создателя).

Построенный в 1828 — 1834 гг. по единому замыслу зодчего, ансамбль включает помимо улицы, образованной двумя торжественными административными корпусами, полукруглую открытую к реке Фонтанке площадь Ломоносова, обстроенную трехэтажными корпусами, здание Александринского театра, ориентированное по оси улицы Росси, и примыкающую к Невскому проспекту обширную площадь перед театром, ограниченную по бокам зданием Публичной библиотеке и павильонами Аничкова дворца. Четкое регулярное построение пространства и единая тема фасадов — ордер на арочном основании цокольного этажа — объединяют здания. Различная разработка ордеров, разнообразие объемных и пространственных решений, а также особый характер каждого из пространств придают основным звеньям ансамбля индивидуальный облик. Благодаря тесной композиционной связи с магистралями города — Невским проспектом и набережной Фонтанки — ансамбль стал органической частью целостной пространственной системы Петербурга [«https://referat.bookap.info», 26].

В ансамблевой застройке города помимо крупных парадных зданий все большее значение в первой половине XIX в. стали приобретать отдельные здания и сооружения торгового, производственного, складского и прочего утилитарного назначения, которым иногда отводилась весьма значительная роль в градостроительной композиции. Примерами могут служить построенные по проектам В. П. Стасова Провиантские склады в Москве (проект 1821 г.) и здание придворных конюшен (1817 — 1823 гг.), возведенное неподалеку от Дворцовой площади в Петербурге у впадения в р. Мойку Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Сравнительно низкое и протяженное здание имеет замкнуто-периметральную композицию, монументальные фасады которой строятся на сочетании мощной стены и крупномасштабного дорического ордера. Каждый фасад индивидуален в соответствии с характером организуемого городского пространства. В «островном» построении здания, активно взаимодействующего с городскими пространствами, зодчий в какой-то степени следовал древним московским принципам градостроительства.

Архитектура Москвы после пожара 1812 г. основывалась на классицизме довоенного периода и новых послевоенных тенденциях. Тема победного триумфа в Отечественной войне нашла выражение в архитектуре Москвы, как и других городов России, в тяге к торжественным и монументальным формам, создании крупных ансамблей. Наряду с этим в Москве обострились проблемы жилищного и утилитарного строительства в связи с опустошительными последствиями пожара ми французской оккупации.

Созданная в 1813 г. «Комиссия для строений города Москвы» разработала проект реконструкции города, проводя последовательно единый метод регулярной застройки во всех звеньях структуры города — от центральных площадей до отдельных улиц и переулков. Регламентировалась этажность в зависимости от значения улиц и площадей, определялась правилами обязательная постановка домов по проектным «красным линиям», устанавливались габариты зданий, оград и т. д. Были выработаны типы жилых домов с преобладанием для небольших зданий деревянных конструкций с последующей их штукатуркой и отделкой под камень.

В композиции использовались характерные для классицизма ордерные элементы и детали, рустовка стен, арки и архивольты, ниши, фронтоны и т. д. Широко применялась лепнина, а в интерьерах и живопись гризайль, имитирующая барельефы. Пропорции и различные комбинации деталей позволяли при общем единстве стиля придавать каждому дому индивидуальность. Улицы и площади, застроенные такими зданиями, превращались в целостные ансамбли.

К архитектуре Москвы приближались и многие здания провинциальных городов, в которых последовательно внедрявшиеся принципы регулярной застройки нередко сочетались с традиционно живописными приемами композиции зданий. Застройка улиц по «образцовым» проектам дополнялась яркими индивидуальными зданиями и ансамблями. С особым вниманием относились к формированию центров городов. Во многих из них сложились замечательные ансамбли, в которых геометрическая система улиц и площадей органично сочеталась с ведущими элементами древнерусских ансамблей.

В заключении можно сделать вывод, что архитектура середины XVIII в. отличается от архитектуры первой трети столетия большим единством форм и более четким выражением стилевых качеств. Архитектура этого периода обычно определяется как «русское барокко», поскольку в приемах и формах чувствуется воздействие западноевропейского барокко. Стремление к пышности и богатству, соответствующее вкусам и нормам придворной жизни, привело к заимствованию из западного барокко главным образом внешних, формальных качеств: прежняя сдержанность и плоскостная, трактовка объемов уступают место пластическому богатству и декоративной насыщенности фасадов и интерьеров. Характерными формами и приемами являются многочисленные уступы и раскреповки стен, декоративно трактованные ордера с раскрепованными антаблементами и по-разному сгруппированными пилястрами и колоннами, разорванные фронтоны, пышные наличники окон, живописные картуши, вазы, скульптуры и прочие декоративные украшения.

К середине XIX в. в архитектуре русских городов появляются признаки ослабления единого дисциплинирующего начала: заметно утрачивается чистота стиля, в застройке усиливается элемент хаотичности. Наступает новый период в архитектуре и градостроительстве, связанный с укреплением и развитием капитализма в России.

В данной работе было рассмотрено развитие теории и практики в архитектуре и строительстве в XVIII—XIX вв. еках.

Савченко М. Р. Архитектура как наука: методология прикладного исследования. — М.: Едиториал УРСС, ЛКИ, 2004.

Казбек-казиев З.А., Дыховичный Ю. А. Архитектурные конструкции / Под ред. В. В. Беспалова , В. Н. Карцева , Т. И. Кирилловой . — М.: Серия: «Специальность „Архитектура“». Изд.: АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТУРА-С, 2006.

Локтев В. И. Барокко от Микеланджело до Гварини. — М.: АРХИТЕКТУРАС, 2003. — 536 с.

Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры / пер. М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева / науч. Ред. А.

Раппапорт. СПб., 2007.

Фрэнсис Чинг. Глобальная история архитектуры, 2006.

Фрэнсис Чинг. Глобальная история архитектуры. 2006.

Савченко М. Р. Архитектура как наука: методология прикладного исследования. — М.: Едиториал УРСС, ЛКИ, 2004.

Локтев В. И. Барокко от Микеланджело до Гварини. — М.: АРХИТЕКТУРАС, 2003. — 536 с.

Казбек-казиев З.А., Дыховичный Ю. А. Архитектурные конструкции / Под ред. В. В. Беспалова , В. Н. Карцева , Т. И. Кирилловой . — М.: Серия: «Специальность „Архитектура“». Изд.: АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТУРА-С, 2006.

Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры / пер. М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева / науч. Ред.

Источник: referat.bookap.info

Теория и практика в архитектуре и строительстве

«Современная мировая архитектура — это региональные особенности плюс непрерывные взаимные влияния»

Айдарова Галина Николаевна, профессор, доктор архитектуры

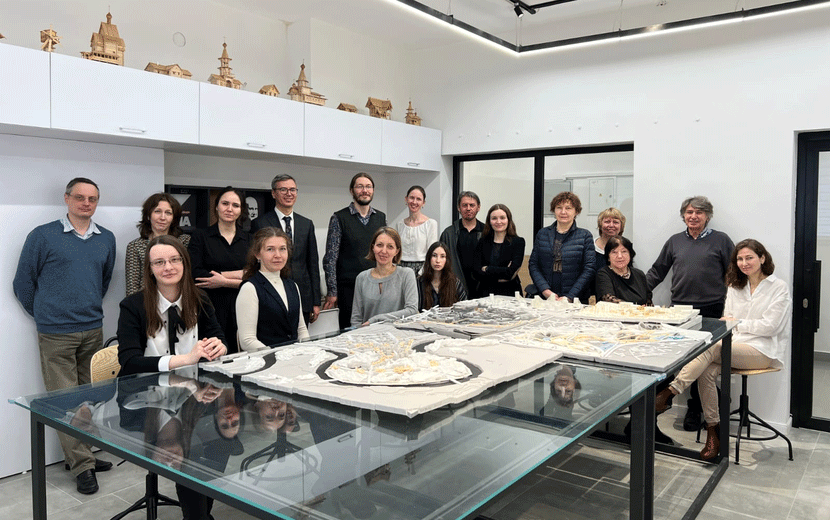

Кафедра «Теория и практика архитектуры» образована в 2015 году в результате объединения двух выпускающих кафедр: «Архитектурное проектирование» и «Теория и история архитектуры» для решения новых задач, связанных с переходом на европейскую модель архитектурного образования. Заведующая кафедрой д. арх., проф. Айдарова Галина Николаевна. (2015-2021). С 1.09.2021 года кафедрой заведует к.арх., доц. Краснобаев И.В.

Кафедра «Архитектурное проектирование» была основана в 1966 году как первая профильная кафедра для подготовки архитектурных кадров в Татарстане. Первым ее заведующим стал заслуженный архитектор РСФСР, канд. арх., проф. Бикчентаев Ахмед Гадеевич (1966-1975). Позднее кафедрой заведовали: канд.арх., доц. Сладков Владимир Александрович. (1975-1983), канд.арх., проф.

Мамаков Николай Васильевич (1991-2000) и канд. арх., доц. Новиков Николай Михайлович (1983-1991 и 2000-2015). В аспирантуре были подготовлены кандидаты архитектуры, вошедшие в кадровый состав кафедры.

Кафедра «Теория и история архитектуры» была образована с целью подготовки профессиональным архитектурно-художественным основам в 1975 году. Первым заведующим был канд. арх., доц. (в дальнейшем докт. арх., проф.) Айдаров Сайяр Ситдикович.

Основные научные направления кафедры:

- теория и история архитектуры;

- реконструкция архитектурного наследия;

- архитектура жилых и общественных зданий;

- творческие концепции в архитектуре;

- методика архитектурного проектирования;

- архитектурная типология и социология;

- архитектурная организация городской среды

Кафедра ежегодно выпускает 6 групп бакалавров архитектуры (120 выпускников),2 группы магистров архитектуры (25 выпускников) ведет подготовку и выпуск аспирантов. За все годы существования кафедрой подготовлено 27 кандидатов архитектуры.

Выпускаемые специальности и направления:

| Направление подготовки 07.03.01. «Архитектура» (бакалавриат) Профиль: «Архитектурное проектирование» |

|

| Направление подготовки 07.04.01. «Архитектура» (магистратура) Профиль: «Архитектурная теория и научно-проектное моделирование» |

|

| Направление подготовки 07.06.01 «Архитектура» (аспирантура) Профиль: «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» Профиль: «Архитектура зданий и сооружений, творческие концепции в архитектуре» |

На кафедре созданы творческие условия для практико-ориентированного обучения и выпуска бакалавров архитектуры; научно-теоретической и проектно –практической подготовки и выпуска магистров архитектуры. Ежегодно студенты кафедры выигрывают гранты на обучение в ведущих вузах зарубежных стран, участвуют во всероссийских и международных конкурсах, конференциях, воркшопах. Выпускники кафедры работают на ответственных должностях в архитектурно-проектных организациях Казани и Татарстана, , в столичных городах России, за рубежом.

На базе кафедры «Теория и практика архитектуры» действует научно-практическая лаборатория, преобразованная в АрхТЭП (Архитектурная теория и экспериментальное проектирование). В рамках теоретических и научно- практических выпускных квалификационных работ разрабатываются инновационные теоретические исследования и экспериментальные проекты для решения актуальных и перспективных задач развития современной архитектуры Татарстана.

Научно-практический потенциал кафедры связан с научно-практической экспертизой, предпроектными историко-архитектурными, архитектурно-типологическими и архитектурно-социологическими исследованиями, проектированием инновационных учебных пространств, экспериментальным проектированием жилых, общественных и культовых зданий.

Значимые научные и научно-методические и проектные разработки кафедры

| По данной ссылке представлено портфолио сотрудников кафедры со значимыми творческими и научно-методическими проектами |

Преподаватели кафедры подготавливают и выпускают специалистов с углубленной теоретической подготовкой по направлению 07.03.01 Архитектура. Ими был разработан методический комплекс по концептуальному архитектурному проектированию, выполнению теоретических дипломных научно-исследовательских работ, первый выпуск которых состоялся в 2005 году. С 2005 года на кафедре впервые в КГАСУ начались подготовка и выпуск бакалавров архитектуры, в 2012 году состоялся первый набор магистров архитектуры, а в 2014 — первый выпуск по программе «Теория и история архитектуры». В аспирантуре кафедры по направлению 05.23.20 «Теория, история архитектуры, реставрация и реконструкция архитектурного наследия» подготовлено четыре кандидата архитектуры. Дипломные НИР, дипломные проекты, выполненные в рамках специалитета, бакалавриата, магистратуры получили высокую оценку на Международных и Всемирном конкурсах лучших выпускных квалификационных работ.

Кафедра активно проводила научные зарубежные стажировки преподавателей и студентов в США, Франции, Германии, Италии, Нидерландах. Выпускники кафедры трудятся в Москве, Петербурге, Калиниграде, Казани, Набережных Челнах и в других городах России, а также мира — Роттердам, Милан, Берлин, Шанхай и др. Преподаватели кафедры регулярно публикуют научные статьи, участвуют в научных конференциях, публикуют монографии, участвуют в выполнении хоздоговорных работ, повышают свою профессиональную квалификацию на специализированных курсах.

Краснобаев

Иван Васильевич

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Айдарова Галина Николаевна

доктор архитектуры, профессор

Ефимова Анна Олеговна

кандидат архитектуры, доцент

Забрускова Мария Юрьеввна

кандидат архитектуры, доцент

Киносьян Наталья Станиславовна

кандидат архитектуры, доцент

Короткова Светлана Геннадьевна

кандидат архитектуры, доцент

Нугаев Тимур Рашидович

старший преподаватель

Покка Екатерина Владимировна

кандидат архитектуры, доцент

Пономарев Евгений Сергеевич

кандидат архитектуры, доцент

Сабирзянова Алсу Разыховна

доцент

Шафигуллин Роберт Аскарович

доцент

Ахтямова Резеда Хакимовна

старший преподаватель

Леонтьева Мария Валерьевна

старший преподаватель

Москалёв Алексей Николаевич

старший преподаватель

Мухаметзянов Тимур Фаритович

старший преподаватель

Сайфуллин Искандэр Фуадович

старший преподаватель

Терегулов Эрик Альбертович

старший преподаватель

Хафизов Ринат Рашитович

старший преподаватель

Буштец Дарья Васильевна

ассистент

Валиуллин Алмаз Анасович

ассистент

Валиуллина Айсылу Василевна

ассистент

Ведущий инженер

Петрова Надежда Георгиевна

Ассистент

Низамутдинова Динара Арнольдовна

Корпус 3, этаж 4, каб. 3-404

понедельник-пятница:

10:00-12:00, 13:00-17:00

+7 (843) 510-47-94

- Актуальные проблемы истории и теории архитектуры

- Архитектура

- Архитектурная критика

- Архитектурное наследие в условиях рынка

- Архитектурное проектирование

- Архитектуроведение

- История архитектуры России

- История пространственных искусств

- Концептуальное архитектурное проектирование

- Культурологические основы архитектуры

- Методика подготовки кандидатской диссертации

- Методологические проблемы науки и научного творчества в архитектуре

- Методология проектирования

- Нац.-регион. традиции в архитектуре РТ

- Новейшая архитектура зарубежных стран

- Правовые основы в архитектурной практике, авторский надзор в архитектуре

- Практический опыт ресурсосбережения в архитектуре

- Проблемы композиции в архитектуре

- Проектирование и исследование истории и теории архитектуры

- Профессиональная архитектурная практика

- Современная архитектура зарубежных стран

- Современные методы предпроектного анализа

- Современные проблемы архитектуры в Татарстане

- Теория архитектуры (основы теории архитектурной композиции, основы теории архитектуры и других пространственных иск-в)

- Теория и методология архитектурного образования

- Футурологические концепции архитектурно-градостроительного развития

- Эстетика и этика архитектурного формообразования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки: Архитектура

Профиль подготовки: Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений

Очная форма обучения

срок обучения — 4 года

Бюджетные места — есть

Место в общежитии — есть

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

+7 (843) 510-46-50

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Область профессиональной деятельности выпускников — проектирование объектов капитального строительства, осуществление мероприятий по реализации принятых решений, планирование и организация процесса проектирования.

Объекты профессиональной деятельности выпускников — гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и сооружения

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки: Архитектура

Профиль подготовки: Теория, история архитектуры и научно-проектное моделирование

Очная форма обучения

срок обучения — 2 года

Бюджетные места — есть

Место в общежитии — есть

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

+7 (843) 510-46-50

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Область профессиональной деятельности выпускников — проектные организации, архитектурные мастерские, бюро, проектно-строительные и дизайнерские фирмы, проектно-исследовательская и экспертно-консультационная деятельность в экспертных органах, организационно-управленческие должности в краевых и городских административных структурах.

Объекты профессиональной деятельности выпускников — жилые, общественные и производственные здания.

АСПИРАНТУРА

Направление подготовки: Архитектура

Профиль подготовки: Архитектурное проектирование

Очная форма обучения

срок обучения — 3 года

Бюджетные места — есть

Место в общежитии — есть

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

+7 (843) 510-46-50

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Область профессиональной деятельности выпускников — проектные организации, архитектурные мастерские, бюро, проектно-строительные и дизайнерские фирмы, проектно-исследовательская и экспертно-консультационная деятельность в экспертных органах, организационно-управленческие должности в краевых и городских административных структурах. Объекты профессиональной деятельности выпускников — жилые, общественные и производственные здания.

Источник: www.kgasu.ru