Транспортные расходы достигают 20 % от стоимости строительства, поэтому в рыночных условиях важнейшей задачей становится выбор наиболее экономичных видов транспорта, а его организация должна быть направлена на наиболее эффективное использование транспортных средств.

В строительстве используются практически все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, тракторный, водный, воздушный. В зависимости от месторасположения строительных объектов и организаций, а также конкретных условий строительства важно определить наиболее эффективную область применения каждого вида транспорта.

Железнодорожный транспорт нормальной колеи (1524 мм) наиболее экономичен при перевозках массовых строительных грузов на большие расстояния: леса, цемента, стекла, арматурной стали, металлопроката, кровельных материалов, оборудования и т.д. Узкоколейный транспорт (600 и 750 мм) эффективен для перевозки нерудных металлов от карьеров до предприятий строительной индустрии.

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта в строительстве — им перевозят более 80 % всех строительных грузов. Он имеет ряд преимуществ: высокая маневренность, возможность подачи под погрузку в любую точку, способность доставки грузов непосредственно на строительные площадки, специализация транспортных средств. Автомобильный транспорт особенно эффективен при перевозках на короткие расстояния (до 50 км), хотя он предпочтительнее и при средних расстояниях (до 100 км).

Струнные транспортные системы: конструктивные особенности

Тракторный транспорт используется в условиях бездорожья, как правило, во вновь осваиваемых районах.

Водный транспорт целесообразен, если строительные объекты строятся вблизи портов и пристаней. По водным путям доставляют нерудные материалы: лес, цемент, металл, бетонные и железобетонные изделия и т.д.

Воздушный транспорт чаще всего используют для доставки грузов в северные районы, а также в районах со слабой сетью дорог.

Железнодорожный, водный и воздушный виды транспорта принадлежат соответственно РАО «Российские железные дороги», речному и морскому пароходствам, авиакомпаниям. Поэтому перевозки этими видами транспорта осуществляется по договорам с их владельцами.

В ведении самих строительных организаций находится автотранспорт, поэтому, говоря об организации транспорта в строительстве, имеется в виду именно автомобильный транспорт. Но и здесь следует учесть, что, кроме собственного автотранспорта, строительные организации широко привлекают автотранспорт общего пользования, принадлежащий автотранспортным компаниям.

По отношению к объекту строительства различают внутрипостроечный и внешний транспорт.

Внутрипостроечный транспорт перевозит грузы со складов строительной фирмы до строительных площадок, а также в пределах самой строительной площадки.

Внешний транспорт перевозит грузы от предприятий-поставщиков, складов торговых баз и бирж до сладов строительной фирмы или до приобъектных складов.

По характеру перевозимых грузов различают:

- — автотранспорт общего назначения, к которому относятся бортовые автомашины, в том числе с прицепами и полуприцепами, для перевозки самых разных грузов (лес, металл, кирпич, контейнеры, пакеты, стекло и т.д.);

- — самосвалы, предназначенные для перевозки грунта, сыпучих материалов, раствора, асфальтобетона и т.д.;

- — седельные тягачи с полуприцепами для перевозки грузов определенного вида, например, железобетонных панелей (панелевозы), ферм (фермовозы), балок, плит, блоков, сан-техкабин;

- — специальные виды транспорта, предназначенные для перевозки одного вида груза, например, цементовозы, битумовозы, бетоновозы (миксеры).

- 17.2. Выбор строительных грузов

Все многообразие строительных материалов и изделий с точки зрения их транспортировки можно свести к следующим видам:

Интеллектуальные транспортные системы в России

- — сыпучие материалы — балласт, песок, щебень, гравий, керамзит;

- — порошкообразные материалы — цемент, гипс, известь;

- — штучные материалы — кирпич, черепица, шифер, бетонные блоки, столярные изделия, стекло, природный камень и т.д.;

- — крупноразмерные конструкции — фермы, балки, колонны, мачты;

- — длинномерные материалы — трубы, арматура, металлопрокат, лес и т.д.;

- — плоские конструкции и изделия — плиты перекрытия и покрытий, стеновые панели, плиты ДСП и ДВП, фанера и гипсокартон;

- — тонкостенные железобетонные конструкции — оболочки, своды, коробчатые конструкции;

- — объемные элементы — сантехкабины, мусоропроводы, кольца для колодцев, лифтовые блоки;

- — теплоизоляционные материалы — минераловатные плиты, пенобетонные блоки, пенопласт, торфоплитка;

- — вязкие материалы — раствор, бетонная смесь, асфальтобетон;

- — жидкие материалы — известковое тесто, горячий битум;

- — контейнеры, пакеты, материалы в различных упаковках (банках, мешках, ящиках и т.д.);

- — взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы — баллоны со сжатым газом, горюче-смазочные материалы, вещества для взрывных работ.

Многообразие видов строительных грузов требует такого же многообразия транспортных средств для их перевозки. Поэтому выбор рациональных видов транспорта в условиях конкуренции становится одной из важных задач, решение которой может способствовать снижению транспортных затрат.

17.3. Выбор вида транспорта

Из сказанного выше следует, что строительные грузы могут перевозиться различными видами транспорта. Поэтому важное значение приобретает вопрос правильного выбора транспортных средств.

На различных этапах организации строительства могут возникать разные задачи, связанные с выбором вида транспорта. На стадии разработки ПОС определяют, какие материалы и изделия целесообразно перевозить автотранспортом, а какие — другими видами транспорта. При разработке ППР определяют уже конкретные этапы и марки автомобилей, наиболее эффективных для перевозки тех или иных грузов. При этом окончательный выбор транспортных средств производят исходя из себестоимости перевозки 1 т грузов.

Задача выбора транспортных средств возникает также при формировании автомобильного парка строительной организации, поскольку всегда возникает вопрос: какими транспортными средствами необходимо пополнять парк автомашин? При этом прежде всего следует исходить из стратегических и годовых планов строительной организации, на основе которых выявляются наиболее массовые строительные материалы и изделия, подлежащие перевозке на будущие строительные объекты, кроме того, следует учитывать район строительства и рельеф местности, состояние дорог, расстояние перевозок.

Для конкретных расчетов при выборе типов транспортных средств и их количества исходят из основных грузовых потоков и годового грузооборота строительной фирмы.

Грузовой поток — это количество грузов в тоннах, перемещаемых по какому-либо участку транспортной сети за единицу времени (например, сутки).

Грузооборот строительной площадки или строительной организации в тонно-километрах — это количество перевозимых за определенное время грузов, умноженное на расстояния перевозок.

На основе календарных планов строительства и графиков завоза и расхода материалов между поставщиками и строительными площадками определяются основные грузовые потоки, которые сводятся в специальную таблицу.

Установив грузовые потоки по всем видам массовых строительных материалов и изделий, подбирают наиболее рациональные типы транспортных средств и определяют их количество для каждого грузопотока. Для окончательного выбора транспортного средства определяют себестоимость перевозки I т груза, р.:

Е Л + Э + 3

17.4. Расчет количества автотранспортных средств

Требуемое количество автотранспортных средств вначале ориентировочно определяется на стадии разработки ПОС, затем при составлении ППР выполняются более точные расчеты.

На стадии ПОС потребность в автотранспортных средствах, как и потребность в строительных машинах, определяют на основе расчетных норматитвов на 1 млн р. стоимости строительства годового объема.

На стадии разработки ППР для каждого строительного объекта составляют таблицу грузовых потоков. При этом количество автотранспортных средств, необходимое для перевозки грузов от поставщика на строительный объект, определяют по формуле

где Q — количество грузов, подлежащих перевозке за время Т от поставщика на строительный объект, т; Т — продолжительность перевозки грузов, ч; q — грузоподъемность автомашины, т; г,, — продолжительность одного цикла работы автомашины, ч, равная

где t„ — время погрузки автомашины, ч; L — расстояние перевозки груза, км; Ucp — средняя скорость движения автомашины, км/ч; tp — время разгрузки автомашины, ч; — время, необходимое на маневры (подачу автомашины под погрузку и разгрузку), ч.

17.5. Особенности использования автотранспорта в строительстве

Взаимоотношения между транспортными предприятиями и грузовладельцами определяются договорами, в которых регламентируются обязательства и ответственность сторон.

Организация работы автотранспорта должна согласовываться с работой поставщиков и грузополучателей, ремонтом эксплуатации машин, графиком работы шоферов и обслуживающего персонала и может быть одно-, двухсменной и круглосуточной, а выпуск на линию — единовременный, последовательным и периодическим (групповым), в зависимости от условий организации погрузо-разгрузочных работ, периодичности поставок и т.п.

Организация перевозок строительных грузов может осуществляться по разным схема: маятниковой, челночно-маятниковой и челночной.

Маятниковая схема предусматривает поставку грузов автотранспортом с неотцепляемым кузовом и транспортным устройством.

Время оборота автотранспорта равна времени полного цикла Тц — погрузка Т„, груженый пробег выгрузка Т„ и порожний пробег

При челночно-маятниковой схеме автотранспорт (тягач) обслуживает два полуприцепа. С одним он простаивает во время погрузки, а со второго в это время ведется разгрузка.

Время оборота тягача

где Т„ер — время, расходуемое на отценку и прицепку отцепляемого транспортного устройства.

Челночная схема предусматривает обслуживание тягачом трех или более отцепляемых транспортных устройств. В этом случае исключаются затраты времени на погрузочно-разгрузочные работы:

Тц = Тдвг + 2Т„ер + Тдв„ . (17.6)

Потребное число автотранспортных средств А для перевозки грузов по определенному маршруту может быть определено по формуле где Q — общее количество груза, перевозимое за расчетный период; Тр — продолжительность расчетного периода в сопоставимых единицах времени с продолжительностью полного цикла Тц, gM — грузоподъемность одной автомашины; Кг- коэффициент использования автомашины по грузоподъемности; К„ -коэффициент использования пробега, т.е. отношение пути автомашины с грузом к общей длине пути.

При определении числа автотранспортных средств при монтаже конструкций «с колес» должно быть выполнено неравенство

ТЧ КМТМ число автомашин А возрастает на величину частного от отношения Т,/(К,,ТЧ).

Для оценки организации работы автотранспорта используют ряд технико-экономических показателей:

• коэффициент использования парка автотранспортных средств К,„ среднее значение которого равно 0,64-0,7:

где А,„ Атг — общесписочное число автомобилей и число технически готовых к работе соответственно, авт.-дн.;

• коэффициент использования автотранспортных средств по грузоподъемности Кг, среднее значение которого равно 0,9-0,95:

Средняя техническая скорость автомашины в км/ч, равная отношению общего пробега автомашины в км ко времени нахождения автотранспорта в движении,

- (17.16)

- 17.8. Организация обслуживания и ремонта автомашин

Автотранспортное предприятие создает планово-предупредительную систему технического обслуживания и ремонта, в которой каждая автомашина проходит техническое обслуживание и ремонт через точно установленные периоды времени и после выполнения определенного пробега.

Различают следующие виды технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств:

- 1) ежедневное техническое обслуживание (ЕО) автотранспортного средства производится ежедневно перед началом или в конце работы машины. Его целью является проверка общего технического состояния автомашины и ее готовности для безопасного движения;

- 2) после определенного пробега автомашина должна пройти первое (ТО-1) или второе (ТО-2) техническое обслуживание,целью которого является выявление и устранение неисправностей. При выполнении ТО-1 устаняются дефекты после внешнего осмотра, производятся крепление и регулирование деталей и агрегатов, подтягивание болтов, смазка. При выполнении ТО-2 производится более глубокий осмотр деталей и агрегатов, включая двигатель, электротехническое и электронное оборудование, а также работы, входящие в состав ТО-1. Все обнаруженные при этом неисправности и дефекты устраняются;

- 3) для подготовки автомашины к всссннс-лстнсму или осенне-зимнему сезону производится сезонное техническое обслуживание (СО);

- 4) текущий ремонт, состоящий из устранения неисправностей и замены вышедших из строя деталей, производится по мере обнаружения их при осмотрах и в процессе эксплуатации;

- 5) средний ремонт автомашины поизводится в случае необходимости, если ее пробег достиг половины пробега между двумя капитальными ремонтами;

- 6) капитальный ремонт производится после установленного в паспорте автомашины пробега (50-100 тыс. км для грузовых автомашин). Его цель — полная замена и ремонт всех вышедших из строя деталей и узлов.

Источник: ozlib.com

Транспортная система — это что такое? Развитие транспортной системы России

Современные условия жизни диктуют необходимость стремительного развития глобальной транспортной системы. Экономика и социальная сфера любого государства напрямую зависят от рациональной организации транспортных систем, включающих в себя как пассажирские, так и грузоперевозки.

Необходимо отметить также личную зависимость каждого человека от транспорта. Транспортная система, так или иначе, участвует в нашей ежедневной деятельности. От степени ее налаженности (хорошие дороги, отсутствие пробок, безаварийное движение) зависит не только настроение населения и эффективность трудовой деятельности, но порой и здоровье, и даже жизнь человека.

Терминология

Транспортная система – это взаимосвязанное объединение транспортных средств, оборудования, составляющих инфраструктуры транспорта и субъектов перевозки (в том числе и элементов управления), а также занятых в этой отрасли работников. Цель любой транспортной системы заключается в организации и осуществлении эффективной перевозки как грузов, так и пассажиров.

Компонентами транспортной системы являются транспортная сеть, комплекс, продукция, инфраструктура, подвижный состав и другие технические сооружения, связанные с производством, ремонтом и эксплуатацией транспортных средств, а также различные методы и системы организации процесса перевозок. Кроме того, в систему входят организации и предприятия, которые занимаются деятельностью, направленной на совершенствование и развитие транспортной системы: отраслевое машиностроение, строительство, топливоэнергетические системы, научные и образовательные центры.

Инфраструктура – это комплекс материальных составляющих транспортной системы, неподвижно зафиксированных в пространстве, которые образуют транспортную сеть.

Такой сетью называют совокупность связей (отрезки автомобильных и железнодорожных магистралей, трубопроводов, водных путей и другое) и узлов (дорожные развязки, терминалы), которые используются при осуществлении транспортных перевозок. Передвижение транспортных средств по сетям обуславливает образование транспортных потоков.

При проектировании сетей необходимо учитывать характеристики транспортных средств, для которых создается инфраструктура, так как от габаритов, массы, мощности и некоторых других параметров транспортного средства, для которого предназначается разрабатываемая сеть, зависят ее геометрические и технические параметры.

Обеспечение пропускной способности транспортной инфраструктуры, соответствующей требованиям проходящих через них пассажирских и грузопотоков, является важной задачей в деятельности специалистов транспортного комплекса.

Особенности управления

Рассмотрим эти системы как объект управления. Контроль работы транспортных систем – это комплекс, включающий в себя две подсистемы: управление транспортными потоками и управление транспортными средствами.

Система управления транспортными потоками осуществляет деятельность по регулированию движения транспорта посредством световых сигналов (светофоры), дорожной разметки и знаков в соответствии с принятой на государственном или международном уровне системой правил.

Система управления транспортом зависит от технологии конкретного транспортного средства и обычно является компонентом инфраструктуры. Водитель, непосредственно выполняющий целевые задачи, считается субъектом данной системы. К субъектам системы контроля функционирования транспортных средств также можно отнести диспетчеров (например, при пассажирских авиа- или железнодорожных перевозках).

Участие человека в процессе управления транспортной системой позволяет определять ее как организационную, или человеко-машинную, систему, а кроме того, обуславливает необходимость в учете человеческого фактора. Активный компонент транспортной системы – это множество людей, которые обладают способностью к адаптации в быстро изменяющихся условиях, поведение которых нацелено на достижение собственных целей. Присутствие человеческого фактора как активного элемента системы является причиной формирования устойчивых (стационарных) режимов функционирования транспортных систем, так как любое внешнее воздействие на индивидуальный объект компенсируется решением активного субъекта (в частности, водителя).

Задачи транспортной системы

К основным задачам относится обеспечение мобильности населения, а также удовлетворение экономических требований к перевозочным процессам, заключающихся в максимально эффективном перемещении грузов. Поэтому определение эффективности транспортной системы – это установление равновесия между диаметрально противоположными точками: потребностями общества и получением экономической выгоды. В качестве очевидного примера противоречий между требованиями общества и экономики можно привести систему общественного транспорта: пассажир желает сэкономить время и доехать до места назначения с комфортом, поэтому с его точки зрения транспортных средств на маршруте должно быть как можно больше, а ездить они должны как можно чаще.

Однако для перевозчика выгоднее полностью заполнять как можно меньшее число транспортных средств с целью получения максимального дохода, а удобство и время ожидания пассажира отходят на второй план. В данном случае необходим компромисс – установление не слишком длинного интервала движения, а также обеспечение хотя бы минимального комфорта для пассажиров. Отсюда следует, что для эффективной организации и развития транспортной системы следует изучать не только теорию транспортных систем и технические науки, но и экономику, географию, социологию, психологию и градостроительные науки.

Глобальная транспортная система

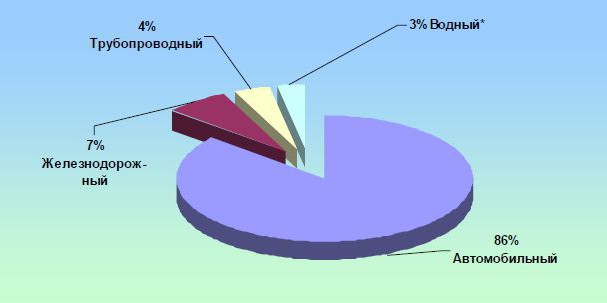

Транспортные инфраструктуры всех государств мира объединяются на более высоком уровне в глобальную систему. Мировая транспортная сеть распределена по континентам и государствам довольно неравномерно. Так, транспортная система Европы (в частности, Западной), а также Северной Америки отличается наибольшей густотой. Наименее развитой транспортной сетью отличаются наиболее бедные страны Африки и Азии. В структуре глобальной транспортной системы преобладает автомобильный транспорт (86 %).

Общая длина мировой транспортной сети, включающей в себя все виды транспорта (кроме морского), превышает 31 млн км, из них на наземные магистрали (не считая воздушные линии) приходится приблизительно 25 млн км.

Железнодорожный транспорт

Протяженность мировой сети железных дорог приблизительно равна 1,2 млн км. Длина российских железнодорожных линий составляет всего около 7 % от этого числа, однако на их долю приходится 35 % мирового грузооборота и примерно 18 % пассажирооборота.

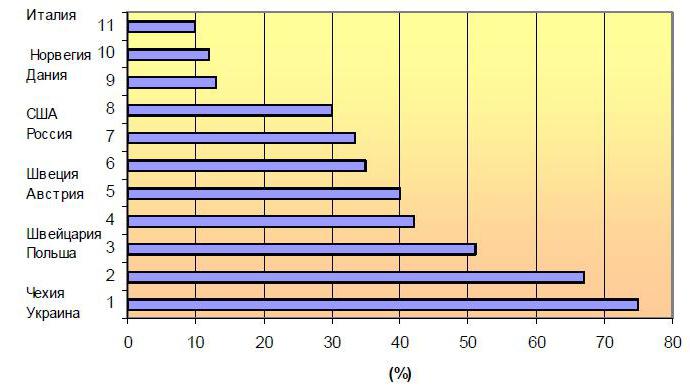

Очевидно, что для многих стран (в том числе и европейских), отличающихся развитой транспортной системой, железнодорожный транспорт является ведущим с точки зрения перевозки грузов. На первом месте по использованию железнодорожного транспорта находится Украина, где посредством железнодорожных перевозок осуществляется 75 % грузооборота.

Автомобильный

Автотранспорт используется для осуществления 85 % общего объема грузоперевозок России, а также более 50 % внутренних пассажирских перевозок. Автомобильный транспорт представляется основным компонентом транспортной системы многих европейских государств.

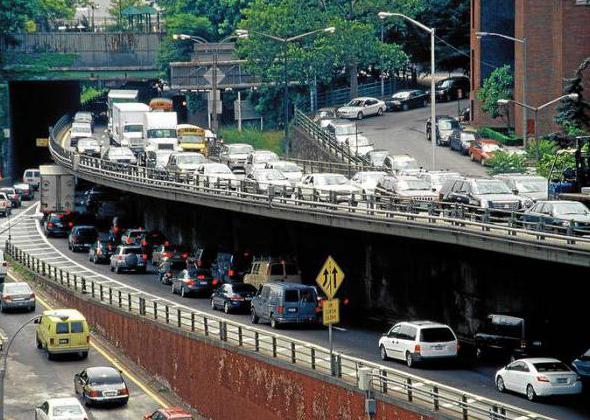

Развитие автомобильных перевозок зависит от трех ключевых факторов: увеличение численности населения, интенсивная урбанизация и увеличение числа индивидуальных легковых автомобилей. Исследователи отмечают наиболее вероятное возникновение проблем с обеспечением пропускной способности транспортной инфраструктуры в тех странах и регионах, где наблюдаются интенсивные темпы роста всех трех перечисленных критериев.

Трубопроводный

Зависимость современной экономики от нефте- и газодобычи обуславливает стремительное развитие системы трубопроводов по всему миру. Так, протяженность российской системы трубопроводов составляет 65 тысяч км, а в США – более 340 тыс. км.

Воздушный

Обширная территория России, а также низкий уровень развития транспортных сетей в некоторых районах на востоке и севере страны способствуют развитию системы воздушного транспорта. Протяженность воздушных линий РФ составляет около 800 тысяч километров, из которых 200 тыс. км приходится на международные пути сообщения. Крупнейшим российским авиаузлом считается московский. Ежегодно он отправляет более пятнадцати миллионов пассажиров.

Транспортная система России

Транспортная сеть является неотделимой частью экономики Российской Федерации. В современную транспортную систему РФ входят автомобильные, железнодорожные, воздушные, речные, морские и трубопроводные транспортные сети. Транспортный комплекс также включает виды промышленного и городского пассажирского транспорта.

Перечисленные выше коммуникации связывают воедино все регионы страны, формируя единую транспортную систему, которая является важным условием обеспечения территориальной целостности государства и единства его экономического пространства. Кроме того, государственная инфраструктура является частью глобальной транспортной системы, являясь средством интеграции России в мировое экономическое пространство.

Благодаря своему благоприятному географическому расположению, Россия получает существенные доходы от оказания транспортных услуг, в частности реализации транзитных грузоперевозок по своим коммуникациям. Удельный вес различных элементов и характеристик транспортного комплекса в таких совокупных экономических показателях, как основные государственные производственные фонды (примерно одна третья), валовый внутренний продукт (приблизительно 8 %), полученные инвестиции на развитие отраслей (более 20 %) и другие, отражает значимость и актуальность развития транспортной системы в России.

Какой вид транспорта наиболее популярен? В транспортной системе РФ таковым являются автомобили. Автомобильный парк нашей страны составляют более 32 млн легковых и 5 млн грузовых единиц, а также примерно 900 тысяч автобусов.

Предпосылки формирования транспортной системы

Развитие транспортных сетей (водных, наземных или воздушных) зависит от следующих факторов:

- особенности климата;

- географическое положение;

- численность и уровень жизни населения в регионе;

- интенсивность товарооборота;

- мобильность населения;

- существование естественных путей сообщения (например, речная сеть) и другие.

В основе формирования единой транспортной системы России лежит несколько предпосылок, основными из которых являются:

- обширная площадь;

- высокая популяция (большая численность населения);

- неравномерный демографический уровень в Федеральных округах;

- интенсивность развития промышленности по отраслям;

- неравномерное размещение месторождений сырьевых и энергоресурсов;

- географическое положение производственных центров;

- количество валовой продукции в государстве;

- исторически устоявшаяся система путей сообщения.

Транспортные компании России

Как было сказано выше, организации, деятельность которых связана с производством транспорта или оказанием транспортных услуг, также являются частью транспортной системы. Рассмотрим, чем же именно могут заниматься подобные компании на примере двух организаций.

ООО «Транспортные системы» — это общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Москве, занимается организацией грузоперевозок практически на любом виде транспорта: наземном, включая железнодорожный, морском, воздушном и даже космическом. Кроме того, ООО » Транспортные системы » дополнительно занимается арендой легковых автомобилей и другого транспорта, оборудования, почтовыми и курьерскими услугами, обработкой и хранением грузов. Как видно, спектр деятельности компании весьма широк.

Организация «РТ Транспортные системы» осуществляет с 2015 года создание, внедрение в эксплуатацию и обслуживание системы сбора платы за ущерб, наносимый дорогам федерального назначения грузовыми транспортными средствами весом более 12 тонн. Создание системы сбора платы заключается в формировании комплекса организационных мероприятий, программных и технических средств, в частности средств видеорегистрации и видеонаблюдения, а также устройств спутникового позиционирования, принцип действия которых основан на использовании датчиков ГЛОНАСС или GPS. Система «Платон» позволит выполнять взимание платы посредством идентификации автомобиля и обработки информации о нем, а также вычисления пройденного расстояния с помощью систем GPS/ГЛОНАСС, списания финансовых средств с указанного владельцем транспорта счета.

Источник: fb.ru

Строй-справка.ру

Вертикальный транспорт в строительстве

Вертикальный транспорт в строительстве

В качестве внутрипостроечного транспортного средства для вертикального перемещения грузов наибольшее распространение имеют различные виды и типы монтажных кранов. С помощью монтажных кранов осуществляется не только транспортирование строительных элементов конструкции, но и их установка.

Технические данные монтажного крана должны обеспечивать возможность подачи строительных конструкций в любую точку монтажного горизонта и подъем самого тяжелого элемента здания.

Поскольку весь темп монтажных работ увязывают с производительностью монтажного крана, ему должны быть присущи такие технические качества, как мобильность, маневренность, максимально допустимые скорости транспортирования грузов, надежность.

Самоходные башенные краны устанавливают на рельсовых путях, проложенных вдоль строящегося объекта, они имеют решетчатую или трубчатую конструкцию башни.

Для того чтобы обеспечить точную подачу элемента на место установки, на башенных кранах кроме подъема и опускания груза можно осуществлять и горизонтальное перемещение конструкции путем движения по рельсам, поворота стрелы и изменения вылета стрелы.

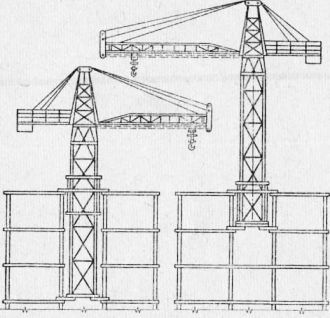

Для строительства высотных зданий находят применение самоподъемные башенные краны. Эти краны, опираясь на конструкцию здания, по мере необходимости осуществляют самоподъем внутри одной из ячеек каркаса здания.

К самоходным стреловым кранам относят краны на гусеничном, пневмоколесном и автомобильном ходу. Большая подвижность кранов дает возможность максимально приблизить их к месту монтажа конструкции и производить монтаж при наиболее выгодном и удобном положении крана. Некоторые типы гусеничных и пневмоколесных кранов выпускают в башенном исполнении.

Большим достоинством этих кранов является простота их перебазировки с одного объекта на другой. При близко расположенных объектах краны перебазируются своим ходом. Если объекты удалены друг от друга на значительное расстояние, краны в собранном виде перевозят на большегрузных прицепах или на железнодорожных платформах.

Рис. 1. Самоподъемные краны

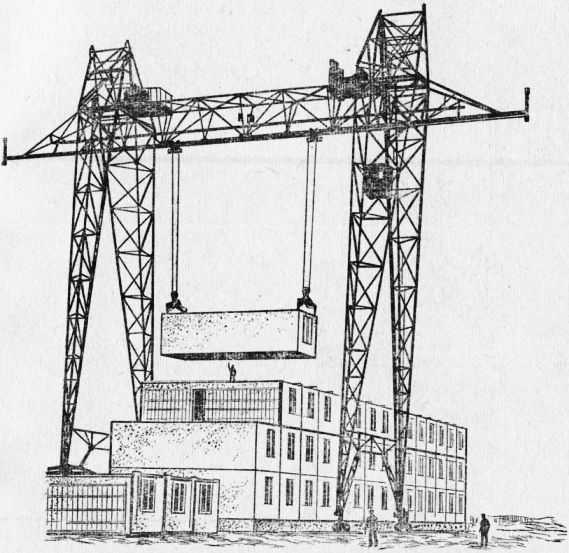

Рис. 2. Монтаж здания из объемных элементов козловым краном

Козловые краны могут использоваться для самых разных нужд строительства и, в частности, для монтажа зданий из объемных элементов. Козловой кран устанавливают на рельсовые пути, расположенные вдоль объекта с обеих сторон.

Для вертикального перемещения грузов на строительстве применяют различные виды подъемников. Необходимость их установки особенно возрастает в период отделочных работ, когда появляется потребность подавать на этажи через оконные проемы различные строительные и отделочные материалы.

Кабина или площадка подъемника может перемещаться внутри решетчатой шахты (шахтный подъемник) или по направляющим вертикальной стойки (мачтовый подъемник). Шахтные грузо-пассажирские подъемники, оборудованные специальной кабиной, могут использоваться для подъема рабочих на этажи.

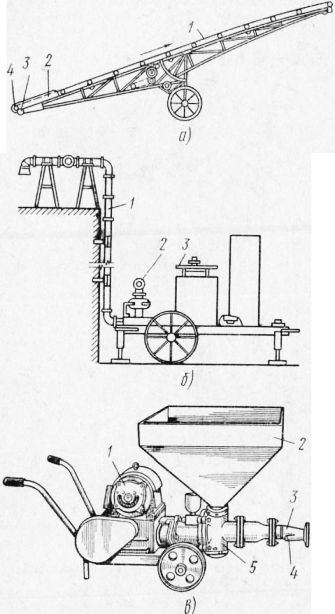

Рис. 3. Приспособления малой механизации для транспортирования материалов:

а — ленточный транспортер; 1 — лента; 2— загрузочная воронка; 3 — опорный ролик рамы; 4 — натяжной барабан; б — установка для подачи горячих мастик на кровлю; 1 — трубопровод; 2 — насос; 3— трансформатор; в — передвижной растворонасос; 1 — электродвигатель; 2 — бункер; 3 — смесительная камера; 4 — патрубок; 5 — рабочая камера

Перемещение различных материалов в пределах строительной площадки может осуществляться малым внутрипо-строечным транспортом, к которому относятся транспортеры, бетоно- и растворонасосы, установки для подачи пластичных материалов, лебедки, битумопроводы, грузовые мототележки, мотороллеры, микротракторы и т. п.

Ленточные транспортеры используют для транспортирования сыпучих и мелких строительных материалов.

С помощью бетононасосов по трубам бетонная смесь из емкости или бетономешалки может подаваться к месту укладки. Дальность транспортирования смеси бетононасосами до 350 м по горизонтали и до 40 м по вертикали. Их производительность колеблется от 5 до 40 м3 в 1 ч.

Растворонасосы предназначаются для аналогичного транспортирования раствора или других пластичных смесей.

Например, растворонасосами можно подавать в емкости, установленные на этажах, шпаклевочные смеси.

Битумопроводы применяют вместе с насосом, работающим от электродвигателя. Установка предназначается для подачи битумных мастик на кровлю.

Транспортирование рулонных и штучных материалов на кровле может осуществляться механизированными тележками, мотороллерами или микротракторами с небольшими грузовыми кузовами.

Навигация:

Главная → Все категории → Технология строительного производства

Источник: stroy-spravka.ru

Рельсовые транспортные системы

Высококачественные рельсовые системы общественного транспорта обеспечивают агломерациям свойства функциональной эффективности и удобства для жизни. Несмотря на это обстоятельство, они являются объектом постоянных нападок со стороны тех, кто не приемлет общественный транспорт на эмоциональном уровне и защищает нынешнее положение вещей, при котором исключительное предпочтение отдается легковым автомобилям. Однако и некоторые сторонники рельсовых транспортных систем также склонны к преувеличениям. Ниже приведены утверждения, которые выдвигались в ходе дебатов в городах, где планировались и создавались системы рельсового транспорта.

«Рельсовые системы – технология девятнадцатого столетия». Это утверждение, поддерживаемое Мелвином Уэббером (Melvin Webber) и Адибом Канафани (Adib Kanafani) из Калифорнийского университета, Кеннетом Огденом (Kenneth Ogden) из Университета Монаша и другими противниками рельсового транспорта, деликатно говоря, несерьезно. Лучший ответ на него дал Матофф [Matoff, 1995] в ходе дебатов о создании мультимодальной системы общественного транспорта для Сиэттла: «Это бессмысленный аргумент. Автомобили—технология XIX в. Университеты – новация XII в. Дороги – технология II в. нашей эры. Кто же станет утверждать, что нам не нужны дороги или университеты на основании древности этих концепций?»

В современных системах рельсового транспорта используется больше новейших компьютерных и электронных технологий, чем в любом другом виде наземного транспорта. Они гораздо меньше похожи на старинный трамвай, чем нынешние автомобили – на Model-T Ford. Высокоскоростные системы рельсового транспорта такие же системы будущего, как фривэи или ITS-технологии.

«Рельсовый транспорт годится только для больших, густонаселенных городов, но не в состоянии обслужить автомобильно-ориентированные города Северной Америки». Это утверждение противоречит многочисленным примерам из реальной практики. Подавляющее большинство граждан и общественных лидеров считают чрезвычайно успешным создание в последние десятилетия систем рельсового транспорта, таких как BART в Сан-Франциско, метрополитены в Монреале и Вашингтоне, PATCO в Филадельфии, системы LRT в Сан-Диего, Калгари, Портленде, Сакраменто и Балтиморе. Жители многих городов с низкой плотностью населения, за исключением эмоциональных критиков железных дорог как таковых, поддерживали строительство новых систем рельсового транспорта. Фактически инициативы создания ряда таких систем (например, в Портленде, Сакраменто и Баффало) принадлежали группам граждан, и лишь позже были подхвачены MPO.

Применительно к аргументу о плотности населения весьма показателен пример железнодорожной линии PATCO – одной из наиболее успешных скоростных пассажирских линий в США, которая обслуживает пригороды Филадельфии с плотностью населения всего 1350 человек на квадратный километр. Этот показатель существенно ниже, чем во многих районах Лос-Анджелеса – идеального образца агломерации с низкой плотностью населения. В последние годы выявился тренд на приспособление параметров рельсовых систем к пригородным условиям. В рамках этого тренда многие города Северной Америки начали сооружать системы LRT или пригородные линии, существенно более дешевые и простые, нежели системы скоростного железнодорожного транспорта. Эти новые рельсовые системы спроектированы в расчете на низкие эксплуатационные издержки и максимальное удобство подъезда на автомобиле из окрестных пригородов с низкой плотностью населения.

Например, линии LRT в Калгари, Сан-Диего, Сакраменто и Балтиморе, пригородная железнодорожная линия в Лос-Анджелесе обслуживают однотипные малонаселенные территории и показывают при этом лучшие финансовые результаты, чем многие старые рельсовые или новые автобусные системы.

«Рельсовые линии неизменны, их невозможно приспособить под меняющиеся требования». Справедливо. Только на самом деле это одно из главных достоинств рельсового транспорта: люди предпочитают постоянство и надежность обслуживания услугам, характер предоставления которых может измениться в любое время. Постоянство железнодорожных сооружений – привлекательное обстоятельство для девелопмента. Оно обеспечивает совместимость этого вида транспорта с различными моделями землепользования, что предоставляет городу гораздо более широкий спектр вариантов развития, чем при наличии одних только автомобильных дорог и автобусных маршрутов.

Кроме того, загруженные транспортные коридоры, в которых проходят линии рельсового транспорта, почти никогда не сталкиваются с падением объемов перевозок в масштабах, оправдывающих передислокацию путей. В самом деле, со временем в окрестностях железнодорожных станций формируются зоны деловой активности, обеспечивающие стабильно растущий спрос на высококачественные услуги общественного транспорта.

«Рельсовый транспорт лучше других видов транспорта». Это обобщение следует тщательно проанализировать. Рельсовые транспортные системы, действительно, обладают большей вместимостью, комфортом, надежностью и лучшим имиджем по сравнению с другими видами транспорта, однако перечисленные характеристики обеспечивают их превосходство только в том случае, когда эти характеристики необходимы и оправданы высоким уровнем спроса, территориальными ограничениями, географическими условиями, желаемыми результатами и т. д. Автобусы, паратранзит и другие члены семейства видов общественного транспорта превосходят вагоны рельсовых транспортных систем там, где их специфика лучше соответствует реальным условиям.

В «пограничных зонах», т. е. на маршрутах, где поезда и автобусы могут предоставить сопоставимый уровень услуг по таким количественным показателям, как скорость, частота движения и надежность, поезда обычно привлекают значительно большее число пассажиров благодаря более серьезному имиджу, постоянству, комфорту, легкости ориентации и другим качественным характеристикам.

Это подтверждается тем фактом, что по всему миру почти все города, в которых общественный транспорт играет существенную роль, располагают системами рельсового транспорта. Лишь немногим городам удалось достичь сопоставимых качественных показателей с использованием лишь автобусного транспорта, но они достигались за счет применения наилучших в мировой практике решений в сфере транспортного планирования и организации перевозок. Среди таких городов – Оттава, Куритиба, Висбаден (Германия) и Копенгаген.

Впрочем, во многих городах, где одновременно существуют разветвленные сети метрополитена и автобусных маршрутов, значительная часть пассажиров пользуется исключительно услугами метро из-за простоты ориентации и его более серьезного имиджа. Хорошо известно, что подавляющее большинство гостей Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Сеула и Токио широко пользуются скоростным рельсовым транспортом, но избегают автобусов, в движении которых намного сложнее разобраться. Надо также отметить, что после ввода в эксплуатацию рельсовых транспортных систем в таких городах, как Вашингтон, Сан-Диего и Сент-Луис, общественный транспорт в целом стал более востребован, а его имидж существенно улучшился.

«Федеральное финансирование ведет к чрезмерному строительству линий рельсового транспорта». Нет, объемы строительства систем рельсового транспорта никогда не были чрезмерными, поскольку в США инвестиции в эту сферу никогда не были слишком велики.

Некоторые транспортные сооружения в самом деле имеют определенные излишества, однако по большинству показателей системы общественного транспорта в американских городах заметно уступают своим аналогам с других развитых странах и находятся на уровне, существенно более низком, чем требуется для обеспечения баланса между частным и общественным транспортом.

Добавим к этому, что тщательные процедуры отбора проектов развития систем общественного транспорта, предпочтительных для данного региона, стали проводиться только после принятия закона ISTEA. До этого подобные процедуры применялись лишь для проектов дорожного строительства. При этом доля федеральных инвестиций в финансировании проектов общественного транспорта была и остается значительно более низкой, чем в строительстве межштатных хайвэев.

По большинству проектов развития общественного транспорта ведутся переговоры о местных инвестициях, а федеральный вклад в такие проекты составляет не более 50%. Заметим для сравнения, что Национальная система межштатных хайвэев строилась с 90 %-ным федеральным участием и имела намного более мощные источники финансирования.

Возвращаясь к вопросу об излишествах в транспортном строительстве, заметим, что они повсеместно распространены в проектах межштатных хайвэев и развязок на них: назовем для примера участки межштатного хайвэя № I-95 в Филадельфии, или Century Freeway в Лос-Анджелесе.

«Проекты строительства рельсовых транспортных систем всегда выходят за рамки бюджета». Не больше, чем любые другие долгосрочные инвестиционные проекты, которые подвержены инфляции и уточнению тех или иных технических условий строительства, например, плотины, дороги и электростанции.

Многие проекты строительства рельсовых систем были завершены в рамках установленных графиков и бюджетов. Нужно принимать во внимание и то, какие именно бюджетные расходы становятся предметом анализа. Нередко первоначальный проект сооружения рельсовой системы намеренно расширяют, включая в него реконструкцию прилегающих улиц, общественных территорий и т. п. Подобные решения повышают ценность проекта для города, но заведомо ведут к увеличению бюджета.

«Рельсовые транспортные системы не экономят энергию». Это серьезное искажение фактов. Во-первых, эффективность энергопотребления на различных видах транспорта нельзя анализировать без учета того, где и в каких условиях они эксплуатируются. Там, где существуют условия для эффективного использования рельсового транспорта, он обеспечивает самый высокий уровень энергосбережения, особенно в сравнении с автомобилями, используемыми для одиночных поездок (SOV).

Во-вторых, самым важным фактором обычно считается долгосрочное воздействие рельсовых транспортных систем. Они стимулируют увеличение плотности застройки, что способствует сокращению дальности поездок, а главное – значительному снижению энергопотребления для всех прочих нужд [Holtzclaw, 1994; Newman and Kenworthy, 1989; Pushkarev and Zupan, 1980]. Среди результатов цитированных исследований можно отметить тот факт, что в городах с мультимодальными транспортными системами общее энергопотребление в расчете на одно домохозяйство значительно ниже, чем в автомобильно-ориентированных городах с низкой плотностью застройки.

Третий существенный фактор заключается в том, что применение электрической тяги, характерное для рельсовых систем, сокращает зависимость от импорта нефти, а это весьма важно для многих стран.

«Новые рельсовые системы привлекательны для людей, которые ранее ездили на автобусах, а не на автомобилях». Хотя новые рельсовые линии, действительно, перетягивают на себя определенное количество пассажиров с магистральных автобусных маршрутов, одновременно наблюдается существенный рост суммарного по городу объема перевозок общественным транспортом и, в частности, рост объема перевозок на подвозящих автобусных маршрутах, проложенных к станциям рельсового транспорта. Например, материалы Управления общественного транспорта вашингтонской агломерации показывают, что суммарный объем перевозок общественным транспортом составлял в 1976 г., на момент пуска первой линии метрополитена, 125 миллионов пассажиров, а в 1989 г. – уже 240 миллионов пассажиров в год. Такое абсолютное увеличение числа поездок произошло либо за счет переключения на общественный транспорт части горожан, ранее предпочитавших автомобиль, либо за счет генерации новых поездок, т. е. за счет возрастания средней подвижности населения.

И наконец, переключение пассажиров с автобусного транспорта на рельсовый нельзя считать негативным явлением: этот процесс приносит обществу значительную и объективную пользу, поскольку повышает мобильность пользователей автобусами, т. е. слоя населения с самыми низкими общественными затратами на поездки.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Памяти сложной системы

Памяти сложной системы 14 декабря 1989 года умер академик Андрей Сахаров — единственный человек, которому было под силу спасти Советский Союз и мир в целом, но роковые особенности советской власти привели к тому, что Сахаров отправился в горьковскую ссылку, а СССР — в

3.2.1. Классификационные системы родства

3.2.1. Классификационные системы родства В своем подходе к изучению родства Рэдклифф-Браун многим обязан своему учителю У. Риверсу. В частности, исходным постулатом концепции отношений родства Рэдклифф-Брауна послужил тезис Риверса о примате социального

ПАМЯТИ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ

ПАМЯТИ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ 14 декабря 1989 года умер академик Андрей Сахаров — единственный человек, которому было под силу спасти Советский Союз и мир в целом, но роковые особенности советской власти привели к тому, что Сахаров отправился в горьковскую ссылку, а СССР — в

Рельсовые пути под водой

Рельсовые пути под водой На многих участках побережья, в частности в заливе Сент-Джордж и к югу от Дингла, древние колеи уходят прямо в голубые воды Средиземного моря! Там, на небольшой глубине, они пролегают по дну, а затем оканчиваются у самого края скального рифа, круто

Транспортные расходы, сборы, явные и скрытые субсидии

Транспортные расходы, сборы, явные и скрытые субсидии Государственная политика в области городского транспорта реализуется по большей части посредством финансовых решений: инвестиций в инфраструктурные проекты, субсидий, налогообложения тех или иных транспортных

Системы

Системы Системы это объединения клубов, которым удалось преодолеть болезнь «автономизации». Как правило, они поощряют переход не только из одного своего клуба в другой, но порой и уход в другое движение/субдвижение. Системы имеют совместную кадровую, а часто финансовую и

1.2. Концепция мир – системы И. Валлерстайна

1.2. Концепция мир – системы И. Валлерстайна Активно действующий процесс глобализации в мире на новом историческом витке «вернулся» и сделал актуальной идею системности в гуманитарной научной литературе. В лице американского ученого И. Валлерстайна она явилась как

2. Конструирование гендерной системы

2. Конструирование гендерной системы Данные археологии свидетельствуют, что в первобытные времена не существовало неравенства. Первобытные люди вели кочевой образ жизни. У кочевников не было частной собственности, не было и неравенства по половому признаку. Постепенно

Мифология мир-системы

Мифология мир-системы Оплеванное творение и собака-предательницаЭпохальную динамику распространения мифологических мотивов невозможно понять, не привлекая данных со всего мира. Как бы далеко друг от друга не были сделаны записи, они рано или поздно складываются в

Политическая и избирательная системы США

Политическая и избирательная системы США Первые поселенцы «старого света» высадились в Северной Америке в самом начале XVII в., заложив на восточном побережье Джеймстаун-форпост начавшейся колонизации. Именно там в 1610 году произошло важное событие, сыгравшее большую

Источник: culture.wikireading.ru