Для этого ликбеза лучше всего подойдет ответ ученого — позволим себе процитировать часть главы «История с уровнем» из книги замдиректора Института географии им. Сочавы СО РАН Леонида Корытного «Эхо эколого-экономических конфликтов», изданной в 2011 году. Многое станет понятно.

«Эта история уходит корнями в далекие 1950-е годы. Освоение богатейших гидроэнергетических ресурсов Ангары начиналось со строительства Иркутской ГЭС. Основой высочайшей энергетической эффективности этой ГЭС, как и всего Ангарского каскада, стало использование огромной водной массы Байкала и объясняемая этим высокая зарегулированность стока Ангары.

В 1956 году Иркутская ГЭС была пущена в эксплуатацию В результате подпоры плотиной реки Ангары среднемноголетний уровень озера Байкал поднялся примерно на один метр За 1960-1990-е годы уровень зарегулированного Байкала колебался в диапазоне около 2 метров, в зависимости от стока притоков и назначаемого сброса воды через плотину Иркутской ГЭС. По мнению научного сотрудника Лимнологического института СО РАН Валерия Синюковича, это даже меньше естественной амплитуды колебаний до строительства ГЭС, составляющей 2,2 метра. В итоге прибрежные экосистемы уже в основном приспособились к новому уровенному режиму Байкала. Лишь абразия (разрушение берегов) на некоторых территориях продолжалась, что потребовало на ряде участков, где по побережью шли железные Кругобайкальская и Транссибирская дороги, а также автотрассы, дорогостоящих работ по укреплению берегов.

Единственная река вытекающая из Байкала. Ангара — артерия Сибири.

Как известно, колебания водности рек — проявление естественной цикличности природных процессов. 1970-е–первая половина 1980-х годов были в Восточной Сибири настолько маловодными, что энергетикам Иркутской ГЭС пришлось решать трудную задачу: осторожно снижая расходы воды через турбины ГЭС (иначе энергетические потери привели бы к колоссальным экономическим ущербам для народного хозяйства), обеспечивать работу водохозяйственного комплекса в нижнем бьефе — водозаборов населенных пунктов и предприятий, водного транспорта, мелиоративных систем и др. При этом нельзя было допускать и резкого снижения уровня Байкала, чтобы не повредить водные экосистемы. В итоге это удалось с минимальными потерями для хозяйства, хотя и со значительными для самой энергетической области — дешевую гидроэнергию пришлось заменять на порядок более дорогой (и менее экологичной), полученной на тепловых станциях. Но это были годы плановой экономики, потери списывались, и проблема уровня Байкала тогда «не звучала».

Замдиректора Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы, профессор и доктор географических наук Леонид Корытный.

Ситуация резко изменилась в середине 1980-х годов, когда маловодный цикл стал сменяться многоводным. Резко повысилась приточность в Байкал. Что было делать руководству Иркутской ГЭС (и всего Ангарского каскада) в этом случае? С одной стороны, казалось бы, максимально использовать ситуацию для получения прибыли, пропуская через турбины побольше воды.

Как выглядит Байкал без воды. Самое глубокое озеро планеты!

В определенной степени это, конечно, делалось, но. пришлось считаться с ограничениями на сброс воды в нижний бьеф (не были выполнены правила хозяйствования в технологической зоне, которая была плотно застроена). Чтобы не затапливать постройки и людей, пришлось снизить максимально возможные сбросы воды: с разрешенных проектом ГЭС 6000 кубометров в секунду до 4000 к 1980-м годам, а к 1990-м — даже до 3300 кубометров в секунду.

Но это автоматически вызвало поднятие (форсировку) уровня Байкала, преимущественно на более низком — восточном — берегу, с затоплением и подтоплением земель, активизацией разрушения берегов. Начались протесты населения, общественных и научных организаций, а затем и руководства Республики Бурятия.

Далеко не всегда протесты региона бывают услышаны «наверху». Но этот случай — исключение. 25 марта 2001 года вышло постановление Правительства РФ № 234 «О предельных уровнях озера Байкал», в котором колебания уровня Байкала ограничивались метровым слоем — от 456 до 457 м. Причем это было вполне в традициях главенствующего с 2000 года «ручного управления страной» — не согласовано ни с иркутской стороной, ни с учеными (кроме, очевидно, бурятскими), ни с энергетиками.

Чем же плохо это постановление? Во-первых, оно противоречит проектным параметрам водохранилища Иркутского гидроузла, утвержденным постановлением Совета Министров СССР о приемке Иркутской ГЭС в постоянную эксплуатацию, которое никто не отменял.

Во-вторых, его просто невозможно выполнить в форс-мажорных ситуациях с приточностью в озеро: при продолжительных маловодьях и многоводьях на водосборном бассейне Байкала. Особенно тяжелыми могут быть последствия от запрета на предусмотренную проектом гидроузла форсировку уровня озера сверх отметки 457 метров при высоких весенних половодьях и летних дождевых паводках, то есть в теплый период года (V-Х месяцы). Кстати, в проекте постановления поэтому был такой пункт «При возникновении форс-мажорных обстоятельств (экстремально высокий и экстремально низкий приток к озеру Байкал) максимальное и минимальное значения уровней воды в озере Байкал устанавливаются правительством РФ по представлению специально уполномоченного государственного органа управления использования и охраны водного фонда (Министерства природных ресурсов РФ) в каждом случае отдельно». Но в окончательный вариант данная формулировка не была включена.

В итоге с уменьшением высоты призмы регулирования практически вдвое резко снизились возможности управления водными ресурсами Ангаро-Байкальского бассейна, потянувшие за собой множество других проблем. По инициативе энергетиков, пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, губернатор Иркутской области Б.А.

Говорин в июле 2003 года обращается к председателю правительства с просьбой внести изменения в постановление. В октябре 2003 года была создана межинститутская рабочая группа под руководством директора ИВЭП СО РАН проф. Ю.И. Винокурова с задачей «подготовить научно обоснованные рекомендации по допустимым экологически безопасным колебаниям уровня озера». Однако поскольку найти в этом вопросе консенсус из-за резких возражений бурятских ученых не удалось, ограничения уровня остались без изменения.

К чему же сводятся эти возражения? Рассказывает заместитель главного инженера по гидроэнергетике ОАО «Иркутскэнерго» А.К. Огнев. «Сначала основной аргумент был — снижение улова омуля на Байкале. У нас, когда сменилось руководство, решили разобраться.

Мы заказали работу Лимнологическому институту, сделали трал в Калининграде, лимнологи пригласили своих коллег из Москвы, из Бурятии и намерили этого омуля огромное количество. Потому что много лет этого не делалось, изменились методы акустики, изменилась методология по подсчету. Просто раньше не подсекали его на больших глубинах. Тогда Бурятия забыла про этот омуль как причину возражений».

Такая же степень «научной обоснованности» — у других причин, среди которых чаще всего фигурируют отрицательные последствия для флоры и фауны. Но ведь растения, животные, рыбы уже приспособились к поднятию уровня озера в 1950-х годах, а амплитуда колебаний уровня в два и более метров была ранее всегда! Кстати, неизвестно, не сказалось ли уже отрицательно на биоте резкое уменьшение этой амплитуды после выхода постановления №234. Во всяком случае, необходимо детальное изучение сложной проблемы изменения состояния биоты при колебаниях уровня, а не «кавалерийские наскоки» и обвинения.

Между тем основная причина позиции Республики Бурятия лежит на поверхности, причем вполне понятная и обоснованная. И она весьма прозаическая — деньги! Как уже упоминалось, высочайшая экономико-энергетическая эффективность ангарских ГЭС в первую очередь обеспечена байкальскими водами. А они преимущественно формируются на территории Бурятии.

В то же время, если в Иркутской области благодаря каскаду ГЭС энерготарифы — самые низкие в стране, то в соседней республике — выше в разы! Действительно, несправедливо; почему бы не поделиться прибылью, обеспеченной природными преимуществами — так называемой гидроэнергетической рентой? Но «Иркутскэнерго», которому принадлежат ангарские ГЭС, — частное предприятие, и сделать это не спешит. Поэтому Бурятия и занимается своеобразным эколого-экономическим шантажом: не хотите делиться — против изменения метровой призмы регулирования будем стоять насмерть! Уверен: удалось бы достигнуть соглашения по энерготарифам — тон руководства республики, как и обосновывающих их решения бурятских ученых, сразу бы резко изменился.

А пока сохраняется статус-кво, выполняется постановление № 234. Причем выполняется с большим трудом. Созданная специально для этого оперативная группа из водохозяйственников, энергетиков, ученых, каждый год живет в сверхнапряженном режиме: попробуй так оптимально рассчитать режимы регулирования ГЭС, чтобы удержать уровень Байкала в метровом слое! Ведь это природа, спрогнозировать ее с полной гарантией невозможно. При этом всем понятно: ничего с ней, если выйти за пределы призмы на несколько сантиметров, не произойдет, но ответственные лица за невыполнение постановления правительства сразу найдутся…

Этого еще не случилось, но надолго ли? За более чем 30 лет эксплуатации Иркутской ГЭС до выхода постановления уровень воды 17 раз превышал отметку в 457 метров и 18 раз опускался ниже отметки 456 метров. Стоит наступить экстремальным маловодным или многоводным годам (особенно если несколько лет подряд), и выполнить злополучное постановление будет невозможно никакими силами».

«Кислород.ЛАЙФ»: Собственно, Корытный спрогнозировал все верно. Маловодье на Байкале, начавшееся с 2014 года, привело к тому, что правительство РФ уже три раза было вынуждено приостанавливать действие постановления №234 — в 2015, 2016 и в 2017 годах. Каждый раз это были временные постановления, которые лишь разрешали Росводресурсам следовать за гидрологической обстановкой. Последний такой документ под №1667 был принят аккурат под занавес прошлого года.

Текст из спецпроекта «Колебания уровня Байкала. Вопросы и ответы», подготовленного авторами «Кислород.ЛАЙФ» для интернет-ресурса «Первый Байкальский». Весь спецпроект доступен по этой ссылке.

Заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем ИСЭМ СО РАН им. Мелентьева (Иркутск), доктор технических наук Вячеслав Никитин – о расхожих мифах, сложившихся вокруг темы регулировании уровня Байкала, углублении водозаборов в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, необходимости отказа от «метрового диапазона» и тех уроках, которые всем нам предстоит сделать из экстремального маловодья на озере.

Заведующий лабораторий моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, д.т.н. Михаил Болгов в интервью «Кислород.ЛАЙФ» — о том, что принятое всего на три года постановление правительства №1667, разрешающее в маловодье срабатывать Байкал ниже 456 метров ТО, необходимо сделать постоянным. Чтобы, в том числе, заняться доработкой новых Правил регулирования водных ресурсов всего Ангарского каскада. И дать регулятору возможность управлять Байкалом в максимально приближенном к естественному режиму.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись ЭЛ № ФС77-78429 от 08 июня 2020 года

Источник: kislorod.life

Живое озеро

За последние два года не утихают споры вокруг колебаний уровня воды в Байкале. Байкал – это самое большое богатство Иркутской области, это уникальный памятник природы и богатейший источник питьевой воды. Когда уровень воды в озере с осени 2014 года стал неуклонно падать, тревогу забили бурятские ученые.

Замминистра природных ресурсов Бурятии Александр Лбов сказал, что без воды могут остаться 27 тысяч жителей республики. Иркутские исследователи в свою очередь решили изучить жизнь озера за последние десятилетия, а также совершить экскурс в далекое прошлое, чтобы понять, чего же нам ждать завтра? Заместитель директора Института земной коры Сибирского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент РАН Кирилл Леви открывает завесу тайны над будущим священного озера.

– Падение уровня воды в озере связано с колебаниями уровня мирового океана, – уверен Кирилл Георгиевич. – Эта закономерность всем известна. Когда началась вся эта шумиха в прессе, связанная с падением уровня Байкала, иркутские геологи просто не могли остаться в стороне. Мы построили несколько компьютерных моделей озера, искусственно создали ситуацию критического падения уровня воды. К тому же собрали многие геологические и исторические данные из жизни озера за последние сотни тысяч лет. И попытались сделать свой прогноз его поведения: что будет с ним, если уровень воды какое-то время будет низким.

Что мы выяснили? Во-первых, что очень важна роль Селенги. Селенга – главная водная артерия Байкала, через нее в озеро поступает наибольшая масса воды. Важно, каким будет бассейн этой реки, достаточно ли будет леса в районах, где она протекает. Еще один из решающих факторов – это юго-восточные ветры, которые приносят осадки.

Именно им принадлежит главенствующая роль в пополнении водных ресурсов озера. Но управлять ветрами – все равно, что управлять погодой.

– Как менялся ландшафт Байкала в течение многих тысяч лет?

– Сейчас мы живем в эпоху голоцена, этот период длится последние 11 тысяч лет. В доледниковый период на Байкале было тепло и влажно, примерно как в Сочи. Здесь у нас были настоящие субтропики! 2,5 млн. лет назад вокруг Байкала не было высоких гор. По берегам росли огромные папоротники, пальмы, рододендроны.

Наш таежный багульник, который так красиво цветет весной, – не что иное, как субтропический рододендрон, только выродившийся.

Существовала цепочка из нескольких водоемов – целая озерная страна. Одним из них, входивших в единую цепочку, было Тункинское. Его возраст насчитывает где-то 25-30 млн. лет, по размеру оно не было большим. А Байкалу предположительно 35-37 млн. лет.

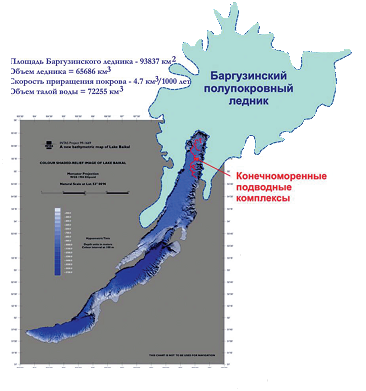

Еще одно озеро из этой цепи — Хубсугул. Хубсугул и Байкал внешне похожи, но Байкал древнее и глубже. Над Хубсугулом сильно поработал ледник: в озере много морен (ледниковых отложений, иногда встречаются гигантские глыбы, имеющие до нескольких сотен метров в поперечнике), самая большая его глубина – 300 м. А происхождение такое же, как и у Байкала: это гигантский разлом, который произошел в межгорной впадине. Если посмотреть на схему, можно увидеть, насколько понизилась температура, когда ледник вплотную подходил к Байкалу. Озеро было свободно ото льда, но в районе Баргузина, на севере, ледник вплотную обнимал берега.

– Получается, что менялся не только климат, но и ландшафт озера. Как вы считаете, когда возникла Ангара?

– Да, одно время я думал, что долине Ангары всего 12 тысяч лет, так считали многие. Но я изменил свое мнение, думаю – около 125 тыс. лет. Хорошо известно, что на месте сегодняшнего бассейна Байкала когда-то были три озера (см. схему Сартанского озера). Потом перемычки суши между ними пропали, и они стали одним водоемом. Река Бугульдейка когда-то была стоком из одного из озер.

После того как озера объединились, сток через нее закрылся. Теперь, когда мы едем по дороге в Еланцы через Косую Степь, то можем видеть в этом районе идеально ровное русло пересохшей речки. Остатки древней роскоши.

Ангара молода. Особенно молод по геологическим меркам фрагмент реки от Листвянки до Иркутска – сравнительно юное геологическое образование, связанное с большим заозериванием. Очень интересен с геологической точки зрения левый ее берег – крутой, обрывистый, резко уходящий вглубь озера, – здесь проходит гигантская зона разлома.

– Каким был уровень воды в Байкале до строительства плотины?

– После строительства Иркутской ГЭС уровень воды в озере был зарегулирован, на 30 сентября этого года он составляет 456,30 м. До строительства Иркутской ГЭС, по данным летописей, самый высокий известный нам уровень воды был в 1869 году: в то время на целых 1,5 аршина поднялся уровень воды в Байкале. Тогда аномальный подъем вызвали катастрофические наводнения в Забайкалье.

Но таких фактов мы знаем мало. К сожалению, до прихода сюда русского населения Сибирь не была заселена культурными народами. Записей старше ХVII века нет просто потому, что у коренных народов не было своей письменности. И мы не можем установить, что было с озером в ХII, ХIII, ХIV веках.

– Как удержать уровень воды?

– Сейчас, чтобы поддерживать его на одной отметке, необходимо, чтобы приток воды в Байкал был более активным. Основная масса воды приходит с атмосферными осадками: ветры приносят сюда влагу с Тихого и Атлантического океанов. Кроме того, на уровень воды в Байкале влияет и Солнце. Каждые 22 года происходит смена солнечных полюсов, что меняет циркуляцию атмосферных потоков.

В этом году, например, активизировались северные ветры, которые гонят сюда воздушные массы из Арктики. Снижение активности юго-восточных влажных ветров вызвало маловодность Байкала. Всех обеспокоило падение уровня озера на 40 см. Но если сравнить с тем, каким был уровень его вод до строительства Иркутской ГЭС, то это мизер. Раньше, до строительства плотины, уровень озера был ниже сегодняшнего на один метр.

– Какой прогноз вы дадите на будущее?

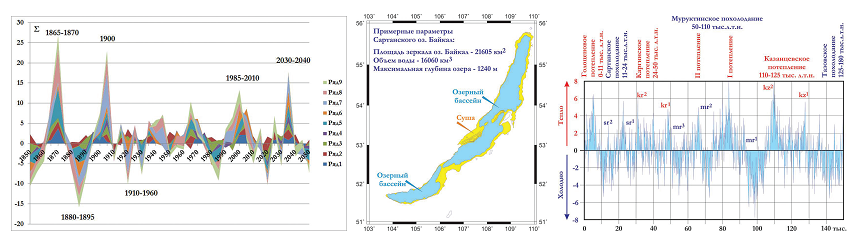

– Мы с коллегами из нашего института попытались восстановить историю эволюции озерных бассейнов на юге Восточной Сибири. В результате чередования потеплений и похолоданий в позднем плейстоцене и голоцене (150 тыс. лет) на этой территории озера появлялись и исчезали много раз. Масштабы заозеривания территорий порой были грандиозными, но к настоящему времени здесь осталось лишь большое озеро Байкал и небольшое, молодое – Хубсугул. Анализ сведений о различных природных процессах позволил сделать среднесрочный прогноз развития до 2050 года. Оправдается он или нет, смогут оценить наши потомки.

– И все же – мы можем регулировать уровень воды в Байкале?

– Да, безусловно. Нужно поддерживать стабильность уровня воды в озере и хранить его чистоту. Необходимо не допускать пожаров этом районе и массовых вырубок. Уничтожение лесов ведет к высыханию рек, питающих водоем. Казалось бы, это прописные истины, но нам бы еще научиться их выполнять. Природа очень ранима, ее надо поддерживать.

Только вдумайтесь: Байкал остается чистым, потому что в нем идет постоянная конвекция воды, снизу доверху. В апреле температура воды достигает -4 градуса Цельсия, верхний слой становится тяжелым и опускается на дно, неся кислород на большую глубину. А нижние слои в это время поднимаются вверх и обогащаются кислородом. Благодаря этому озеро остается живым и самым чистым на планете!

Автор: Оксана ГОРДЕЕВА

Фото — из архива Кирилла Леви

Уровень воды в озере определен постановлением Кабинета министров в диапазоне 456-457 метров (в тихоокеанской системе высот). Регулирует его Иркутская ГЭС, через которую проходит единственный сток Байкала в Ангару. Объем стока через плотину устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов, входящее в Минприроды. Агентство исходит из интересов всех пользователей, однако следит за тем, чтобы уровень озера не выходил из установленного диапазона.

Источник: www.crust.irk.ru

Регулирование уровня Байкала снова – предмет споров ученых с двух берегов озера. От «метрового диапазона» пора отказаться, и управлять озером в зависимости от гидрологической обстановки в конкретном сезоне.

В четвертый раз за все время непрерывных наблюдений, то есть с 1899 года (!), приток в озеро Байкал в сентябре 2020 года превысил 5200 кубометров в секунду. С 13 сентября уровень Байкала стабильно держится на отметках выше 457 метров в Тихоокеанской системе высот (ТО) – случилось это впервые за последние 22 года, и, понятно дело, сразу стало событием. И хотя действующее постановление правительства РФ №1667 от 27 декабря 2017 года разрешает Росводресурсам в годы высокой водности форсировать уровень до 457,85 метров ТО (в этом году не пригодится, уровень снижается), даже относительно скромное превышение 457-метровой планки обернулось волной возмущения со стороны ученых, чиновников и общественности Бурятии и примкнувших к ней эко-активистов. Но гораздо больше возмутившихся с восточного берега пугает возможный отказ от метрового диапазона регулирования, над чем думают в правительстве РФ, намучившись с управлением непокорным озером.

Уровень Байкала, как, наверное, многим известно, регулируется сбросами Иркутской ГЭС – для нее «священное море» является, по сути, естественным водохранилищем. Однако если подавляющая часть таких водоемов в России работают по Правилам использования водных ресурсов (т.н. ПИВРам), то регулирование Байкала с 2001 года ведется в рамках… правительственных постановлений!

Самое первое, постановление №234 от 26 марта 2001 года, сразу же загнало озеро в искусственные рамки с абсурдно узким «метровым» диапазоном регулирования – между 456 и 457 метров ТО. Еще на стадии подготовки и согласования того документа эксперты подчеркивали: обеспечить прямое попадание в это прокрустово ложе можно будет только в нормальных условиях (при т.н. средней водности), но не в маловодные и уж тем более не в многоводные годы. За последнюю декаду все эти опасения подтвердились на практике.

Тем не менее, в течение по крайней мере 20 лет любой выход за пределы 456 или 457 метров ТО в кругах общественных «защитников Байкала», эко-активистов и чиновников в Бурятии, страдающих генетической обидой за строительство ГЭС именно в Иркутской области (хотя водосборный бассейн озера географически большей частью расположен на территории республики и соседней Монголии), считается преступлением против Природы и Человечества. Направленным, естественно, на убийство Байкала.

Научные факты при этом начисто отвергаются, поскольку явно ломают эту простую картину мира. Между тем и до строительства Иркутской ГЭС уровень Байкала не умещался в рамках метрового диапазона, опускаясь в 1904 году до исторического минимума – 454,93 метров и повышаясь до отметки 457,10 метров в 1869 году.

То есть и в естественных условиях амплитуда колебания уровня воды в Байкале составляла 2,18 метров. После ввода в эксплуатацию иркутского гидроузла на Ангаре, единственной вытекающей из Байкала реки, уровень озера был поднят в среднем на 80 сантиметров. И с тех пор, вплоть до 2001 года, 17 раз превышал отметку 457 метров и 18 раз опускался ниже отметки 456 метров, а максимальная амплитуда колебаний составила 2,15 метра. В зарегулированных условиях (с 1960 года) минимальная отметка была зарегистрирована в 1982 года – 455,27 метров ТО, максимальная – в 1988-м, 457,42 метров ТО.

Эти известные специалистам факты, казалось бы, должны доказать, что в природе бывает всякое, и даже без вмешательства человека водоемы могут буйствовать и выходить из берегов, оказывая не самое позитивное воздействие на дельты рек, затапливать острова, размывая песчаные косы и прибрежные зоны.

В ходе экстремального маловодья 2014-2017 годов – рекордного с начала эксплуатации Иркутского гидроузла и второго по глубине за весь период наблюдений, после маловодья 1903 года – уровень озера тоже опускался ниже 456 метров ТО четыре года подряд (с минимумом 455,70 метров ТО на 28 апреля 2016 года). И это несмотря на то, что с октября 2014 года по октябрь 2018 года расходы воды через Иркутскую ГЭС держались на минимально допустимом уровне 1300 (1250) кубометров в секунду – так долго в подобных режимах гидроузел не работал никогда до этого! Чтобы «управлять» уровнем Байкала в сложившихся в те годы гидрологических условиях, правительство России вынуждено было ежегодно штамповать временные постановления, которыми действие постановления №234 приостанавливалось. В последний раз это было сделано 27 декабря 2017 года, причем сразу сроком до 1 января 2021 года.

На протяжении четырех лет, того самого маловодья 2014-2017 годов, не проходило и недели без публикаций в СМИ с устрашающими заголовками вроде «Байкал катастрофически обмелел» или «Энергетики слили Байкал». Когда водность в озере нормализовалась, истерики сразу прекратились. В этом сезоне «защитникам Байкала» пришлось переобуваться в воздухе, поскольку уровень стремительно рос.

И стало очевидно, что планка в 457 метров ТО обязательно будут превышена. По оценкам лаборатории гидроэнергетических и водохозяйственных систем (ЛГВС) Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, причины такого развития событий были следующие.

Во-первых, Росгидромет явно ошибся в прогнозах приточности (на которые ориентируются в Росводресурсах), особенно на август-сентябрь. Во-вторых, заниженные расходы через Иркутскую ГЭС в зимне-весенний период 2019-2020 годов не обеспечили предусмотренную ПИВР предполоводную сработку водохранилища – на 1 мая его уровень нужно было «опустить» до 456,15 метров ТО, а получилось дойти только до 456,18 метров ТО или на 3 см выше.

Но главное, в-третьих, хотя приток второго квартала в среднем был близким к норме, «в зимне-весенний период 2020 года наблюдались повышенные притоки относительно нормы и прогноза УГМС… А в третьем квартале 2020 года (особенно в августе, сентябре) отмечался экстремально высокий приток в озеро Байкал с обеспеченностью 15 и 4% для августа и сентября соответственно, значительно превышающий прогнозы УГМС». Упомянутый в этом отрывке «экстремально высокий приток в Байкал» — это 4100 кубометров в секунду в июне, 3530 – в июле, 5180 – в августе и 5200 – в сентябре. В итоге, считают ученые, и «сложилась ситуация неизбежного превышения уровня озера Байкал выше отметки 457 метров ТО».

«Сложившаяся экстремально высокая водность в сентябре определилась не только показателями поверхностного притока, но, в значительной степени, интенсивными осадками на поверхность озера, которые сложно учесть, так как они не измеряются. Между тем при пониженной водности в июле месяце прогнозисты УГМС, возможно, ожидали ее продолжения в последующем периоде с большей вероятностью, чем резкое увеличение. Это, по-видимому, привело к ошибочному прогнозу на август месяц. Прогноз на сентябрь уже соответствовал ожиданию высокой водности, но исправить ситуацию было уже невозможно», — отметил в комментарии для «Кислород.ЛАЙФ» заведующий ЛГВС, д.т.н. Вячеслав Никитин.

Росводресурсы, конечно, попытались обуздать природную стихию доступными регулятору средствами. С 9 сентября, при отметке тогда в 456,96 метров ТО, расходы Иркутской ГЭС были резко увеличены – до 2700 кубометров в секунду. А с 30 сентября сбросы выросли и до 2800 кубометров в секунду. Но, как отметил Никитин, даже если бы расходы ГЭС с первых дней сентября составили максимально теоретически возможные 4400-4500 кубометров в секунду (по условию максимальной пропускной способности истока Ангары), уровень озера все равно бы превысил бы отметку 457 метров, причем как минимум на 4-6 см. Но при этом регулятору пришлось бы пойти на нарушение правил эксплуатации Иркутской ГЭС, а городским территориям в нижнем бьефе станции был нанесен существенный ущерб.

Интересно, что сохранение расходов на уровне 2350 кубометров в секунду в течение всего сентября увеличило бы прирост уровня озера к 1 октября не более, чем на 2-3 см относительно фактического (457,12 метров ТО на ту же дату). «В этой связи стало очевидно, что увеличение расходов Иркутской ГЭС в октябре не имеет смысла, — отмечает Никитин. – В целом годовой гидрограф притока воды в озеро в 2020 года является уникальным и не имеет близких годов-аналогов».

Годовой гидрограф притока воды в Озеро Байкал в 2020 года является уникальным и не имеет близких годов-аналогов.

В Бурятии считают, что выход Байкала за пределы 457 метров ТО связан не только с повышенной водностью притоков озера Байкал, но и с недостаточным по объемам водосбросом Иркутской ГЭС. В открытом письме группы ученых, среди которых первыми свои подписи поставили научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов и врио директора БИП, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев, сказано прямо: в сложившейся ситуации Иркутское водохранилище необходимо срабатывать с расходами до 6000 кубометров в секунду. Что, хоть и прописано в действующих ПИВР от 1988 года, как уже было сказано выше – технически невозможно. Несмотря на то что бурятским ученым это хорошо известно, они, ничтоже сумняшеся, на голубом глазу пишут: то, что такие расходы не назначаются, объясняется «риском затопления пойменной части реки Ангары, прежде всего, в черте Иркутска». Их не устраивает, что ради того, чтобы избежать затопления в нижнем бьефе Иркутского гидроузла в многоводные годы, приходится затапливать низкорасположенные территории на восточном побережье озера.

Председатель комиссии по развитию территорий, экологии и природных ресурсов Общественной палаты Республики Бурятия Евгений Кислов в своем интервью недавно живописал апокалипсис в республике, причем при любом развитии событий. При понижении уровня – «. уход воды, засыхание сельхозугодий, исчезновение воды в колодцах и скважинах, еще более серьезные торфяные пожары, перерастающие в лесные, обнажение соров в Байкальске, где нагуливается молодь практически всех видов рыб».

При повышении – «…затопление сельхозугодий, населенных пунктов, автомобильных и железных дорог. Не стоит забывать и о том, что в случае затопления под размыв попадают и кладбища в селах, например, в селе Клюевка кладбище в 50 метров от берега Байкала по горизонтали». При этом на очевидные вопросы Кислов ответов не дает, и даже сами вопросы не озвучивает.

А кто, например, допустил строительство населенных пунктов, дорог и кладбищ в зоне возможного затопления? Почему в XXI веке население Бурятии пользуется водой из колодцев? Почему автомобильные и железные дороги не имеют защитных сооружений? Почему в Иркутске ущерб посчитан до последнего сарая и страдают от подтоплений только единичные сооружения на островах, а в Бурятии упоминаются абстрактные «десятки тысяч жителей прибрежных районов»?

В письме Тулохонова и Ко тоже хватает красочных описаний грядущей экологической катастрофы. Впервые в новейшей истории, пишут Тулохонов и Ко, из-за превышения 457-ой отметки, соединились воды Баргузинского и Чивыркуйского заливов и на Байкале появился новый географический объект – остров Святой Нос (бывший всегда полуостровом). Из-за этого неизбежны «коренные изменения в экосистемах уникальных объектов Среднего Байкала и озера Арангатуй, расположенного на перешейке, где обитают наиболее ценные и, в том числе, краснокнижные водные и околоводные байкальские животные и растения». Еще более катастрофическая ситуация складывается в Северном Прибайкалье, «где происходит интенсивный размыв островов Ярки, разделяющих экосистемы северной части озера и дельтовые части рек Кичера и Верхняя Ангара». «Конечным результатом этого процесса станет в ближайшее время полное разрушение этой песчаной гряды и вторжение холодных байкальских вод в водно-болотные угодья Верхне-Ангарского заказника», «с полным уничтожением уникальной экосистемы низовьев Верхней Ангары и Кичеры, в том числе, мест обитания северо-байкальского омуля и других ценных пород рыбы».

Подтопило в этом году и около четверти площади территории дельты реки Селенги (объекта Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям), включая места остановок перелетных птиц в Кабанском заказнике. «Практически полностью оказались затопленными основные места обитания и нерестилищ околоводных птиц и ондатры, изменились контуры проток и время прохода в Селенгу нерестового омуля. Данная ситуация после зимнего промерзания грозит катастрофическими последствиями для всей придельтовой фауны», — пишут бурятские ученые.

Они уверены, что все идет по более негативному сценарию, чем было в середине 1990-х – тогда, напоминают Тулохонов и Ко, из-за форсировок Байкала тоже были разрушены береговые линии низменного восточного побережья (прибрежных лесов, зон отдыха, пляжей и береговых сооружений) и «нанесен повсеместный экологический ущерб всему природно-биологическому комплексу озерной системы»: «Возникает реальная угроза разрушения автомобильных дорог на участке Горевой утес – Усть-Баргузин и железной дороги на перегоне Мысовая – Байкальск. Возможно повторение ситуации многоводья 1971 и 1973 годов, когда после повреждения железной дороги перевозка пассажиров на этих участках осуществлялась на паромных средствах».

Ученых также беспокоит, что «при существующем режиме эксплуатации Иркутской ГЭС за зимний период будет сработано не более 70 см уровня водного зеркала и к началу наполнения в весенне-летний сезон озеро войдет с небывало высоким уровнем, близким к отметке 456,40 метров. В этом случае, даже при средней водности уровень озера к осени 2021 года значительно превысит верхнюю предельную отметку и при сценарии приточности водной массы в приемный водоем этого года составит 457,35 метров ТО со всеми вытекающими последствиями».

Неподготовленный читатель этой филиппикой явно будет фрустрирован, и поверит, что такими темпами земля скоро неизбежно налетит на небесную ось. А там, того и глядишь, наступит и конец света. Но как же бурятская наука предлагает защитить Байкал от подобного развития события? А никак.

В письме нет ни одного слова «предлагаем», при этом главной защитной мерой названо сохранение «метрового диапазона». Росводресурсы уже внесло в правительство РФ проект нового постановления, которое смогло бы заменить постановление №234 на постоянной основе. Документ по содержанию повторяет постановление №1667 и предусматривает 2,31-метровый диапазон регулирования уровня Байкала, в зависимости от сложившихся условий водности (средней, низкой или высокой). Бурятские ученые считают недопустимым максимумом планку в 457,85 метров ТО, возможную для форсировок в годы большой воды, потому что… «уровень воды в Байкале никогда (ни в естественном цикле, ни в зарегулированном) не поднимался до этой отметки».

По мнению авторов и подписантов, если правительство РФ не вернется к магической математике из постановления №234, Байкал «в ближайшее время» утратит уникальное биоразнообразие, и подвергнется существенным морфометрическим изменениям, что неизбежно приведет к потере озером статуса Участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и перевода его в статус «Объект Всемирного наследия в опасности». А Минприроды РФ своими действиями, пишут академик Тулохонов сотоварищи, «создает прецедент для нового обсуждения темы строительства ГЭС и зарегулированию стока на монгольской части бассейна реки Селенги». Напомним, Монголия свои проекты ГЭС в верховьях Селенги ранее пыталась позиционировать как средство защиты от затоплений восточного побережья Байкала. В последние годы эта тема в соседней стране затихла, но вот, уверены в Бурятии, теперь может и возникнуть вновь.

Точку в этом споре поставит, разумеется, правительство РФ, у которого на выбор есть два варианта действий: либо продлить действие постановления №1667 и сохранить в принципе достаточно широкий диапазон регулирования уровня Байкала, либо же ничего не делать и тем самым вернуться в начало 2021 года (это произойдет автоматически) к постановлению №234. Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал обсуждал, в том числе, и эту тему на заседании 16 октября, но к единой позиции приблизиться не смог – слишком уж непримиримыми оказались позиции иркутских и бурятских ученых. На выработку взвешенного решения в новосибирском Академгородке взяли тайм-аут в две недели.

Правительство Иркутской области, по опубликованным в СМИ словам губернатора региона Игоря Кобзева и председателя правительства Константина Зайцева, готово к любому развитию событий: заранее понятно, что при расходах 2800 ничего страшного в нижнем бьефе и так не случилось, к настоящему моменту оказались подтопленными восемь жилых деревянных строений с приусадебными участками в СНТ «Елизовское» (о. Елизовский), производственные помещения форелевого и осетрового хозяйства на острове Бабр, а также участки на нижней набережной Иркутска и на острове Юность (в парке отдыха). Известно, что при расходах 3200 (что было в 2008 году, но пока не планируется) будет затоплен дачный поселок на полуострове Кирова – неприятно, но не критично.

«Опыт регулирования уровенного режима озера Байкал как в условиях маловодного периода 2014-2017 годов, так и в условиях повышенной водности 2020 года наглядно, на практике, показал необоснованность и несостоятельность установления жесткого метрового диапазона регулирования уровня озера, предусмотренного постановлением №234. Метровый диапазон может быть выполнен только в условиях средней и близкой к ней водности, наблюдаемой, например, в период 1996-2013 годов. В 30-35% лет его невозможно выполнить в принципе (в многоводные годы) или без значительных ущербов (в маловодные годы)», — подчеркивает Вячеслав Никитин.

Реальный диапазон колебаний уровня Байкала в условиях экстремальной водности составит минимум 1,72 метров. При этом отметка 457 метров ТО будет превышена в 28 годах из 120; требования водного транспорта в нижнем бьефе Иркутской ГЭС можно будет обеспечить только в семи годах из 10 (по действующему законодательству, минимум обеспеченности – 85%), а требования водозаборов – на 93% (минимально допустимо 95%). В шести из каждых 10 лет над Иркутском и другими районами, расположенными в нижнем бьефе, также будет висеть угроза подтоплений.

Поэтому правительство Иркутской области поддерживает либо продление действия постановления №1667, либо выпуск нового аналогичного постановления – но предлагает сделать это на основе «научно-обоснованного допустимого диапазона регулирования уровня». Исследования по поиску этого «золотого ключика» могли бы быть выполнены с участием специалистов двух прибайкальских регионов, с их последующим обсуждением с заинтересованными федеральными и региональными ведомствами и общественными организациями, а также независимыми экспертами.

Иркутские ученые, которые озвучивали свою позицию много раз, предлагают продлить срок действия постановления №1667, но доработать его с учетом опыта, полученного как в маловодные годы, так и в 2020 году. «Это касается, прежде всего, уточнения понятий «средней, малой и большой водности», создающих правовую и практическую неопределенность при выполнении постановления №1667. Эти понятия относятся к среднегодовым показателям водности, которые становятся известны только после окончания календарного года, в то время как ключевые решения по назначению режимов регулирования уровня регулятору необходимо принимать уже в июле и августе, то есть почти за полгода до определения показателя среднегодовой водности. Возможно, следует учитывать показатели водности третьего квартала, в том числе по месяцам», — говорит Вячеслав Никитин.

В правительства Бурятии ранее заявляли, что намерены «поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров ТО». Однако пресс-релиз, распространенный ФАВР еще 21 сентября, не содержит однозначной поддержки метрового диапазона. Напротив, в нем сказано: «Действующее постановление правительства России №1667… позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 метров (форсированный подпорный уровень). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности – 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища».

Очевидно одно: действующие ПИВР, которым исполнилось уже 32 года, едва ли соответствуют современной ситуации, поскольку не учитывают опыт и научные знания, накопленные за период эксплуатации Иркутской ГЭС. Держаться за «метровый диапазон» в этой ситуации – поведение вряд ли разумное. Совместный труд ученых с двух берегов Байкала мог бы оказаться весьма эффективным и комплексным. Но свести их воедино способно только правительство РФ. Раз уж оно управляет Байкалом, то все в его руках.

Источник: isem.irk.ru

«Из Байкала в 2001 году зачем-то сделали аквариум»

Байкал регулирует около 60% притока в водохранилища ГЭС Ангарского каскада. Фото Pixabay

О расхожих мифах, сложившихся вокруг темы о регулировании уровня Байкала, углублении водозаборов в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, необходимости отказа от «метрового диапазона» и тех уроках, которые всем нам предстоит сделать из экстремального маловодья на озере, в беседе с журналистом Александром ПОПОВЫМ рассказывает заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (Иркутск), доктор технических наук Вячеслав НИКИТИН.

– Вячеслав Михайлович, насколько мне известно, сейчас вы и ваши коллеги занимаетесь научно-исследовательским проектом «Проблемы повышения устойчивости всей водохозяйственной системы реки Ангара». Видимо, актуальность такой работы связана с затянувшимся маловодьем в бассейне Байкала?

– Естественно. Никто не удовлетворен сложившимся положением – ни гидроэнергетики, ни водный транспорт, ни судоходство. Практически на грани допустимых условий работают водозаборы городов в нижнем бьефе. Можно сказать, что все участники комплекса недовольны.

Впервые с 1979 года к началу весеннего половодья мы имеем пустые водохранилища во всем Ангарском каскаде. Практически с нового года полностью сработаны их полезные объемы – призмы регулирования. Вообще если смотреть по существующим проектным нормам, то у Байкала осталось еще 30–40 сантиметров до уровня мертвого объема (УМО); почти 3 метра «в запасе» до УМО у Братского водохранилища.

Мы часто слышим крики и обвинения по поводу регулирования уровня Байкала, хотя этим в России имеет право заниматься только правительство РФ. Но забывается при этом, что на Ангаре – крупнейший в стране по установленной мощности каскад ГЭС из четырех водохранилищ. И от регулирования Байкала зависит работа не только Иркутской ГЭС.

К примеру, Байкал регулирует около 60% притока в Братское и другие водохранилища каскада, остальные водные ресурсы обеспечиваются боковыми притоками. На Братском водохранилище по действующим правилам использования водных ресурсов (действуют с 1988 года) можно спускать уровень воды до отметки 391,73 метра по Балтийской системе. Но в таком случае возникнут проблемы у водозаборов.

В настоящее время по условиям нормальной работы водозаборов и причалов УМО вместо почти 392 метров БС должен быть не ниже 395 метров БС (394,73 метра), то есть выше проектного на 3 метра. И я не говорю о других водохранилищах и нижних бьефах ГЭС, где проблем с уровнями у водозаборов и водного транспорта тоже хватает. Особенно в нижних бьефах Иркутской и Богучанской ГЭС.

– Что должно получиться на выходе вашей новой исследовательской работы?

– К осени этого года мы должны сформулировать рекомендации по повышению устойчивости водохозяйственной системы бассейна реки Ангары, в том числе при управлении режимами в условиях экстремального маловодья. Разумеется, в работе будет уделено внимание злополучному постановлению правительства РФ № 234 от 2001 года, которое зажало диапазон регулирования озера Байкал в метровый интервал 456–457 метров Тихоокеанской системы высот (ТО), сократив его в два раза по сравнению с допустимым проектным. Мы с коллегами из других организаций недавно подняли все материалы, которые легли тогда в обоснование этого постановления. Вывод один – все те формальные причины, которые привели к рождению «метрового диапазона» на заре XXI века, не обоснованы абсолютно ничем, кроме неподтвержденных теоретических эмпирических зависимостей.

Еще в 2000 году разработчики проекта постановления в своем экспертном заключении обосновали, что зажимать уровень Байкала в таких рамках нельзя. Этот диапазон приемлем только для нормальных условий водности. И это было всем известно изначально. Ситуация последних лет те оценки наглядно подтверждает.

Когда я слышу голоса из Бурятии, которые лукаво утверждают, что постановление № 234 было согласовано с кем-то и имеет обоснование, то у меня это вызывает удивление – никто не согласовывал очевидную глупость. Согласован экспертами и представителями федеральных и региональных органов управления был тот вариант проекта постановления, который в итоге куда-то исчез. А тот, который стал окончательным, никто не согласовывал, кроме господина Касьянова, который в 2001 году еще не был рьяным оппозиционером, а возглавлял правительство РФ.

– Я так понимаю, как минимум одну рекомендацию, которую вы сформулируете в итогах научного проекта к осени, можно озвучить уже сейчас?

– Да. Я, как и многие из коллег, считаю, что постановление правительства № 1667, которое было принято в конце 2017 года, необходимо утвердить не на три года, как сейчас, а навсегда. Или по крайней мере до завершения всех работ, связанных с научным обоснованием и последующим согласованием и принятием возможных и необходимых экологических ограничений регулирования. Которые, кстати говоря, еще надо исследовать и подтвердить реальными результатами мониторинга! Сейчас у нас нет таких данных, есть только неподтвержденные оценки и гипотезы, на основании которых принимать законодательные решения невозможно.

Кроме того, есть еще один фактор, о котором многие забывают. На самом деле то постановление № 234 возникло не случайно. Это была реакция на действия гидроэнергетиков, которые в 1990-е годы имели все реальные рычаги – не только технические, как и сейчас, а все рычаги для управления уровнем Байкала в своих интересах. И был ряд форсировок, которые, если вернуться назад и оценить их обоснования непредвзято, можно было бы и не делать. Постановление № 234 призвано было ограничить волюнтаризм.

Но в 2004 году в России появился государственный орган управления водными ресурсами – Федеральное агентство водных ресурсов (ФАВР). И все кардинально изменилось. Это орган не энергетический, он не зависит от ГЭС и других потребителей, входит в структуру Минприроды и не действует в угоду «жадным энергетикам», как иногда пытаются представить, скорее наоборот.

Вот сейчас, например, постановление № 1667 разрешает срабатывать уровень Байкала чуть ли на не 2,3 метра. И что, всё сливают? Ну это же глупость!

Для справки: за весь период непрерывных 120-летних наблюдений на Байкале нормальная водность (норма +/ – 10%) наблюдалась только в 40-х годах, остальные годы были «ненормальными». Возвращаясь к рекомендации. Если маловодье продолжится в ближайшие годы, то при неизбежном нарушении нижней границы регулирования правительству РФ придется продолжать штамповать временные постановления, видимо, снова на три года или больше. Но когда придет большая вода, выдержать назначенную верхнюю отметку даже при притоках воды в озеро чуть больше среднего будет также невозможно. И что тогда, опять выпускать временные постановления?!

|

| До уровня мертвого объема у Братского водохранилища осталось «в запасе» еще почти 3 метра. Фото Михаила Флудкова |

Второе – функции регулирования уровенным режимом озера необходимо окончательно передать в руки Енисейского бассейнового водного управления, которое будет принимать решения не на основе постановления правительства РФ, а исходя из складывающейся гидрологической обстановки, с учетом требований водопотребителей и водопользователей, в том числе с учетом требований экологии.

Представить, что эта структура будет в чьих-то интересах действовать… Ну, это чисто политические упражнения, мне неинтересные. С 2005 года энергетики в этих вопросах уже ничего не решают, им только дают команду – сколько разрешено пропускать воды по каждому отдельному гидроузлу. Я вообще не вижу предмета для дискуссий в этой теме.

Зато я вижу, как затюкали энергетиков. На самом деле для них – чем меньше срабатывать Иркутское водохранилище (озеро Байкал) летом, когда возникают избыточные мощности, тем лучше. Но расходы назначаются в основном в интересах водного транспорта – навигации. Энергетиков, кстати, вполне устроил бы диапазон сработки 456,15–457,00 метров. А это даже не метр, а 85 см.

Но это возможно только в нормальных условиях. А в ненормальных, как сейчас, ни верхний, ни нижний уровни физически не удержать.

Снова вернусь к «метровому диапазону». Ума не приложу, но не понимаю, почему из него сделали святыню! Ведь если во главу угла ставить стремление приблизиться к естественным колебаниям уровня Байкала, о чем часто говорят экологи-общественники, то ни о каком метре вообще говорить нельзя. В природе (до строительства ГЭС) разброс колебаний составлял 217 сантиметров. В отдельные годы внутригодовая амплитуда колебаний уровня изменялась от 21 до 168 сантиметров, в среднем же за весь период – 84 сантиметра.

Но из Байкала в 2001 году зачем-то сделали аквариум. Придумали ограничения и сверху, и снизу, всего 1 метр, и ни одного сантиметра больше независимо от складывающихся условий. Слушайте, у меня дома стоит аквариум на 500 литров. Так даже в нем очень трудно удерживать уровень в жестких рамках до сантиметра! А здесь Байкал…

– А что вы думаете об актуализации Правил использования водных ресурсов (ПИВР), которых сейчас по факту нет?

– Мы готовим свои предложения. Сейчас управление режимами разбито отдельно по каждой ГЭС в каскаде – это не комплексный подход. Я уже не говорю про то, что в них нет экономики. Нужны обновленные, актуализированные ПИВР Ангарского каскада в целом. Но для этого, опять вернусь назад, необходимо продлить постановление № 1667 надолго.

Если этого не делать, то в Росводресурсах никогда не займутся разработкой новых ПИВР. Зачем? Ведь через три года вернется в действие постановление № 234!

Начиная с 2005 года деятельность ФАВР в отношении Байкала заключается прежде всего в выполнении постановления № 234. Все остальное – по остаточному принципу. И если его нельзя отменить (правительство РФ редко идет на такое), то его действие нужно приостановить, оставляя в силе постановление № 1667. Иначе что толку, что мы разработаем новые ПИВР? Их нельзя будет применять на практике!

– Важный вопрос – кто должен разработать ПИВР? Многие общественники требуют этого от En+ Олега Дерипаски как от собственника ГЭС Ангарского каскада…

– Знаете, от Дерипаски можно много чего требовать. Общественникам тем более. Но вообще-то разработка ПИВР – это задача государства. Поскольку водные ресурсы – это ресурсы государственные. И правила управления ими – сугубо государственное дело.

Минприроды РФ через Росводресурсы должно дать техзадание и объявить конкурс на разработку ПИВР. Это прописано в Водном кодексе РФ. Кстати, еще в 2013 году проекты правил для озера Байкал, Братского и Усть-Илимского водохранилищ уже были разработаны, но их так никто и не утвердил. А деньги были потрачены. Ну, можно, наверное, еще один тендер провести и еще деньги потратить.

Но смысл?

– ПИВР нужен для Ангарского каскада или для Ангаро-Енисейского?

– Думаю, хватит для начала только для Ангарского каскада. Ангарская и Енисейская ветки каскада гидрологически связаны, но енисейские ГЭС – сезонного регулирования. Каскада там нет. Сток Енисея в месте впадения меньше, чем у Ангары. Байкал и крупнейшее в стране Братское водохранилище не сопоставимы по своим возможностям с енисейскими с точки зрения регулирования.

Можно сказать, что Ангарский каскад ГЭС помогает лучше работать станциям на Енисее, повышать их отдачу и компенсировать неравномерности стока, которые неизбежны из-за их сезонности.

– Еще одна больная тема – водозаборы городов в нижнем бьефе. Ряд общественников считают, что их нужно углубить. И тогда, дескать, объемы санитарных попусков через плотину Иркутской ГЭС можно сделать еще меньше. Короче, «сливать» меньше…

– Это провокационное и ничего не имеющее под собой заявление. «Экологи», давайте в кавычки это слово возьмем, не свои же деньги считают. Так что заявлять могут все что угодно.

Нынешние 1250–1300 кубометров в секунду – это минимальные санитарные попуски через плотину. Да, в проекте Иркутской ГЭС 1958 года минимум был другой – 1050 кубометров в секунду. Но это было 60 лет назад! Уже в ПИВР 1988 года, 30 лет назад, цифру заменили на 1300 кубометров в секунду. Почему? Надо иметь в виду, что в середине прошлого века Ангара была совсем другой рекой.

И нижний бьеф был совсем другой. И когда на участке от плотины Иркутской ГЭС до реки Белой было изъято примерно 70 миллионов кубических метров песка и гравия, проводились дноуглубительные работы, то река стала примерно на метр глубже и на 10–15 метров шире. Появились новые протоки, острова. Просто заметно просели уровни.

Ну если на метр углубилось дно, а расходы остались прежние, то отметки уровня не могут остаться неизменными. А водозаборы проектировались под другие отметки. Расходы – это основа регулирования уровня. И в настоящее время даже нынешние 1300 кубометров в секунду – уже запредельно критический минимум. Эту цифру пока Росводресурсы не меняют, потому что тема излишне политизирована.

И обросла кучей ничем не обоснованных мифов.

Можно и сейчас снизить объемы попусков. Но мы готовы идти на такие риски? Можно, конечно, углублять водозаборы. Но это очень большие затраты. Не стоит также забывать, что водозаборы строили еще в годы плановой экономики, а сейчас все они в основном в частных руках.

Для компаний, той же «Иркутскэнерго», это не профильный актив. Они и так общественную нагрузку несут, водоканалы снабжают за свой счет, хотя не обязаны этого делать. А теперь требовать от них еще и вкладываться в углубление? Эта работа для госорганов, но сейчас они даже заказать обоснование инвестиций не могут, потому что водозаборы не принадлежат государству.

Так что, знаете, требовать от частников можно что угодно, но давайте будем реалистами. Тем более что по большому счету от углубления водозаборов ничего радикально не изменится.

– Каков ваш прогноз на весеннее половодье? Придет вода?

– Прогнозы дают в Росгидромете, мы можем говорить только о возможных оценках. По нашим сценариям, с вероятностью 90%, уровень Байкала к 1 мая понизится до отметок 455,70–455,75 метра ТО.

Росводресурсы, напуганные и общественниками, и министерством, которое третируют «экологи», устанавливают расходы по минимуму, так что вряд ли Байкал опустится ниже 455,70 метра ТО. И Братское водохранилище будет выше 394 метров БС, оно уже с середины апреля начнет наполняться. Снег начнет таять, в этом году его больше обычного, и половодье будет существенно больше, чем в прошлом году.

Но надо не забывать один нюанс. В уровне Байкала весенний паводок занимает не более 15–20% в объеме годового притока. Если даже паводок будет ударным, годовая приточность максимум процентов на пять поднимется. А что будет летом, когда приходит основной приток, не думаю, что сегодня кто-то рискнет сказать. Мы смотрим разные сценарии, конечно, но от оценок я воздержусь.

Каким бы ни вышло половодье, весь водохозяйственный комплекс работает исключительно на санитарный попуск – минимальные расходы. Что бы ни случилось, власти теперь будут перепуганы маловодьем. Пока не наполнят водохранилища – все будет по минимуму. Но эти экстремально маловодные годы (возможно, еще не закончившиеся) нам нужно будет очень глубоко проанализировать. Нужно признать, что здравый смысл и научно обоснованные расчеты проиграли мифам и политически ангажированным заявлениям.

Такое в будущем допускать нельзя, значит, всем нужно двигаться в сторону такого управления уровнем Байкала, в основе которого будет лежать наука. И тогда вся мифология останется только мифологией.

Источник: www.ng.ru