27 декабря 1932 года введен советский паспорт

Миф о крестьянском паспорте

В очередной раз наткнулся на легенду о «крепостном праве большевиков». Мол, в Союзе крестьян закабалили, не давали паспорта, не выпускали из колхозов.

Поговорим о том, что было на самом деле.

Что за странная бумага?

А начнем мы с того, что же такое паспорт. Это сегодня мы воспринимаем паспорт, как обязательный документ, подтверждающий личность человека. Потеря паспорта — это же беда бедовая, ты теряешь правовое положение совсем.

На самом же деле паспорт изначально — это итальянская фраза passa porto — пройти через порт. Паспорт был бумагой, по которой иностранца впускали в страну и регистрировали на границе.

Вспомните «Стихи о советском паспорте» Маяковского. Там некий «господин» «берет паспорта датчан и разных прочих шведов», а потом «господин чиновник берет мою краснокожую паспортину». Речь о таможне, да-да.

Однако же довольно шустро власти начинают придумывать «внутренние паспорта». В России паспорта выдают именно для перемещения внутри страны, чтобы не все и не везде могли ездить.

Благородным людям и всяким чиновникам паспорта давали обычно бессрочно. Разным там крестьянам выдавали временные пачпорта, сроком на 3-4-5-6 месяцев, а потом возвращайся и работай. Остальным выдавали. по-разному) Кому-то могли на несколько лет выдать паспорт, а кому-то могли не выдать паспорт вообще, ибо нечего шататься где попало. Сиди дома и делом займись, шалопай.

«Мы наш, мы новый мир построим»

Так вышло, что для Советов паспорта выступали одним из символов сословных различий, ограничений для простых людей. Ленин еще в 1903 году в статье «К деревенской бедноте» пишет:

Социал-демократы требуют для народа полной свободы передвижения и промыслов. Что это значит: свобода передвижения? Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта (в других государствах давно уже нет паспортов), чтобы ни один урядник, ни один земской начальник не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать, где ему угодно.

И потому уже в 1917 году паспорта отменяют. Новые паспорта для советских граждан разрабатывают исключительно для выезда за рубеж — это та самая «краснокожая паспортина», коотрую Маяковский «доставал из широких штанин».

В 1924 году вышел декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года «Об удостоверении личности», первая статья которого гласила:

«Органам управления воспрещается требовать от граждан Р.С.Ф.С.Р. обязательного предъявления паспортов и иных видов на жительство, стесняющих их право передвигаться и селиться на территории Р.С.Ф.С.Р. .

Примечание. Паспорт и другие виды на жительство для российских граждан внутри Р.С.Ф.С.Р., а также трудовые книжки, введенные декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 25 июня 1919 года, аннулируются с 1-го января 1924 года»

Вводились удостоверения личности, которые граждане ИМЕЛИ ПРАВО оформить, если им это зачем-то было надо, сроком на 3 года.

Отсутствие паспорта советского человека говорило о его свободе. Даже когда в 1925 году была введена регистрация граждан по месту проживания (то, что мы называем пропиской), паспорт был не обязателен — прописаться можно было с указанием любого документа — от метрики (свидетельства о рождении) до профсоюзного билета. Да и касалась прописка только жителей городов. (а 90% населения проживало в деревне).

«Кто Вы такая? Откуда Вы?»

В 1929 году Был взят курс на ускоренную индустриализацию страны. Через пару лет Сталин скажет свою знаменитую фразу «Мы за десять лет должны пробежать», и страна «побежала». По стране кипели комсомольские стройки — от БАМа до Туркестана, от Магнитки до Карелии. И, конечно, на эти стройки съезжались тысячи людей, доселе незнакомых. Приезжали — и уезжали.

Это создавало кучу неудобств. Начиная от того, что мог приехать какой-нибудь жулик (а разных воспетых классиками «детей лейтенанта Шмидта» и Остапов-Сулейманов-Мария-бей-Бендеров было много), заканчивая разными ситуациями, когда человек уехал со стройки, завел новую трудовую, а на него там рассчитывали.

Похожая ситуация была и в городах. Люди приезжали и уезжали, кто-то кого-то грабил, кто-то просочился через границу и шпионил.

Так что у властей возникла жгучая потребность понимать, кто у нас сегодня есть в наличии. Введенные правила прописки глобально ничего не поменяли. И потому в 1932 году выходит Постановление СНК №1667, вводящее «Положение о паспортах».

Первый пункт этого положения гласил:

1. Все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, обязаны иметь паспорта.

Паспорта не были обязательны для всех! Только для тех людей, которые проживали в городах и рабочих поселках, в коммерческих совхозах, а также на траспорте и в новостройках (то есть либо разъезжающие по стране, либо приехавшие непонятно откуда).

Цели паспортной системы в самом постановлении тоже названы:

В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

преамбула Постановления №1667

То есть паспорта вводились для того, чтобы по городам не прятались бездельники и бандиты.

А что же деревенские?

Сельской местности эта ситуация не касалась. В деревне все друг друга знали. Могли не любить, но каждый знал всех, знал историю каждой семьи на 3-4 колена вглубь веков. Все были на виду. Жители соседних деревень друг друга тоже знали хотя бы шапочно. Появившийся чужак не мог быть не замечен — тут своих-то всех насквозь видели, кто с кем кому изменяет, кто с кем пьянствует, кто против кого враждует. Советская власть мало что изменила в деревне. От того, что село стало частью колхоза, а из города приехали в МТС два тракториста, традиции не ломались — скорее, наоборот, через два дня о новых приехавших вся деревня знала всю подноготную.

Поэтому крестьянам паспорта не требовались. Крестьянин без проблем мог поехать в любую точку страны, и никто не мог запретить ему этого.

Правда, в городе у крестьянина могли паспорт потребовать. Милиция, особенно в первые годы действия паспортной системы, проверяла паспорта. Помните, как в фильме «Место встречи изменить нельзя» в ресторане проверяют документы у присутствующих с формулировкой «Усё правильно, граждане, усё справедливо. Документы, граждане, треба носить с собой».

Но что, если паспорт потребовали, а его нет? В Положении было прописано так:

Лица, обязанные иметь паспорта и оказавшиеся без паспортов или временных удостоверений, подвергаются в административном порядке штрафу в размере до ста рублей. Граждане, прибывшие из других местностей без паспорта или временного удостоверения и не выбравшие в течение установленного инструкцией срока паспорта или временного удостоверения, подвергаются штрафу в размере до 100 рублей и удалению распоряжением органов милиции.

То есть если у человека есть какое-то временное удостоверение личности, которое говорит о том, что он из деревни, то никаких вопросов не возникало. В качестве такого удостоверения обчено использовалась трудовая книжка колхозника. Чуть позже появилась практика, когда председатель колхоза выписывал отъезжающему в город справку о том, что человек из колхоза.

А 27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым, председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе было подписано Постановление № 1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов», « в целях лучшего учета населения городов , рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой. … Согласно этому документу, паспорта с отметкой о прописке надлежало выдавать жителям городов , поселков городского типа, райцентров, а также населению Московской и ряда районов Ленинградской областей.

Литературно-исторические заметки юного техника

Посткоммунистические историки, а также правозащитники и журналисты эпохи перестройки отчаянно клеймили постановление от 27.12.1932 года, как антидемократическое и антигуманное. Именно с ним они связывали миф о «втором закрепощении» крестьян в колхозах, создание неслыханного доселе института «прописки» (привязки городского населения к определённому месту жительства), беспричинные аресты граждан на улицах, ограничение въезда в столичные города.

Насколько эти обвинения справедливы? Давайте разберёмся.

До 1932 года ни в России, ни в СССР вообще никогда не существовало единой системы внутренних паспортов граждан.

До 1917 года роль и функции паспорта сводились преимущественно к «дорожной грамоте», то есть документу, удостоверяющему благонравность и законопослушность человека, покинувшего место жительства.

В Смутное время появились первые «дорожныя грамоты» для следующих по делам «государевых людей». При Петре I «проезжия грамоты» стали обязательными для всех путешественников. Связано это было с введением рекрутской повинности и подушной подати. Позже паспорт стал использоваться как своеобразная «налоговая декларация»: уплата податей или налогов отмечалась в нем специальными отметками.

Вплоть до конца XIX века не только крестьяне и мастеровые, но и представители высших сословий не имели ни паспортов, ни других каких-либо документов, удостоверяющих их личность. Можно было совершенно безнаказанно поменять не только имя и фамилию, принадлежность к сословию или возраст, но даже пол. Пример тому — небезызвестная история так называемой «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой. Замужняя женщина, дворянка и мать малолетнего ребёнка несколько лет успешно выдавала себя за юношу, сбежавшего в армию, вопреки воле родителей. Обман раскрылся лишь по собственной инициативе Дуровой, и получил в русском обществе широкий резонанс.

В царской России по месту жительства паспорт был не нужен. Получать его следовало лишь при выезде на 50 верст от дома и на срок более чем 6 месяцев. Паспорта получали только мужчины, женщин вписывали в паспорт супруга. Запись в российском паспорте образца 1912 года выглядела примерно так: «При нем жена Авдотья, 23 лет». Приезжавшим в город на заработки или на постоянное проживание выдавался лишь «вид на жительство», в котором не было никаких сведений, позволяющих точно определить его владельца. Исключение представляли собой лишь «заменительные» («жёлтые») билеты проституток. Они выдавались в полицейских управлениях вместо изымаемого у девицы «вида на жительство». Чтобы облегчить себе работу, полиция первой начала вклеивать в этот документ фотографические карточки владелиц.

Стоит ли говорить, что такая ситуация способствовала появлению многочисленных самозванцев и двоежёнцев, развязывала руки разного рода аферистам и обманщикам, позволяла безнаказанно скрываться от наказания на бескрайних просторах России тысячам уголовных и государственных преступников…

Родоначальником единой паспортной системы для всего населения страны стала Франция. Это произошло ещё во время Великой французской революции 1789-1799 годов. С введением и укреплением этой системы возникло понятие «полицейское государство», которое жестко контролировало все передвижения граждан. В период I мировой войны многие европейские страны, в связи с постоянными миграциями населения, тоже ввели внутренние паспорта.

Каково же было удивление Европы, когда после революции 1917 года и гражданской войны в России к ним хлынул целый поток практически «беспаспортных» эмигрантов! Так называемые «нансеновские паспорта» приходилось выдавать политическим беженцам (как гражданским, так и военным), поверив им на слово. «Нансеновский паспорт» подтверждал статус беженца без подданства какому-либо государству и позволял свободно перемещаться по всему миру. Для большинства изгнанных из России людей он так и остался единственным документом. Принимать подданство какой-либо приютившей их страны русские беженцы, как правило, отказывались.

В Советской России тем временем творилась ещё большая неразбериха. В хаосе гражданской войны и послевоенных лет многие граждане Страны Советов часто продолжали существовать по выданным комиссарами «мандатам» и «удостоверениям» местных властей, которые легко могли быть переданы от одного человека к другому. Большинство населения оставалось сельским и никаких документов не имело. Паспорта единого советского образца выдавались лишь для выезда за границу, но только тем, кто имел на это право. Если бы в 1929 году поэт В.В. Маяковский оказался «невыездным», вряд ли ему бы выпала счастливая возможность достать «из широких штанин» заграничный советский паспорт!

Как же могло случиться, что к началу 30-х годов в СССР большинство населения не имело паспортов? Казалось бы, тоталитарный советский режим должен был немедленно закабалить своих граждан по сценарию французских революционеров. Однако, придя к власти, большевики не пошли по пути восстановления паспортной системы царской России. Скорее всего, в силу её несостоятельности и несвоевременности: «желтые» билеты раздавать было уже некому, а за границу выезжали совсем немногие. Чтобы создать свою единую систему внутренних паспортов новой власти потребовалось целых 15 лет.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года было решено установить по Союзу ССР единую паспортную систему на основании «Положения о паспортах». В постановлении чётко указываются вполне логичные причины назревшей паспортизации. Она проводилась «в целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, несвязанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов».

В документе также указывается очередность паспортизации — «охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы. [далее список городов]» и поручение «правительствам союзных республик привести свое законодательство в соответствие с настоящим постановлением и положением о паспортах».

Таким образом, мы видим, что паспорта вводились в первую очередь для учета населения городов и рабочих поселков, а также с целью борьбы с преступностью. В тех же целях паспортизация вводила и новое для России понятие — «прописка по месту жительства». Аналогичный инструмент контроля — с косметическими изменениями — сохранен в России по сей день под наименованием «регистрация». Он по-прежнему вызывает множество споров, однако его эффективность в борьбе с преступностью мало у кого вызывает сомнения. Прописка (или регистрация) являются инструментом предотвращения неконтролируемой миграции населения. В этом отношении советское паспортное уложение — прямой потомок дореволюционной европейской паспортной системы. Ничего нового и «антигуманного», как мы видим, большевики не изобрели.

Введение паспортов на селе постановлением ЦИК вообще не предусматривалось. Отсутствие паспорта у колхозника автоматически предотвращало его миграцию в город, прикрепляя к определённому месту жительства. Что же касается борьбы с преступностью, то показатели «криминогенности» города и деревни всегда были явно не в городскую пользу. В СССР село, как правило, обходилось одним участковым милиционером из местных жителей, который всех «своих» знал наперечёт.

Сейчас людям, переболевшим «демократией» в 90-е, уже не требуется разъяснять смысл и цели ограничительных мер со стороны советских властей. Однако именно на отсутствие свободы передвижения по-прежнему ссылаются сторонники «обиженных колхозников» периода СССР. До окончательного абсурда доводит ситуацию статья про колхозы из «Википедии» — свободной энциклопедии»: «При введении в СССР 1932 г. паспортной системы колхозникам не выдавали паспорта, чтобы они не могли переехать в города. Чтобы вырваться из деревни, колхозники поступали в высшие учебные заведения, делали военную карьеру».

Только подумайте, до чего довел простого крестьянина тоталитарный советский режим! Он заставлял его поступать в ВУЗы и делать военную карьеру!

Желающим учиться в профучилище, поступить в институт или «делать военную карьеру» правления колхозов паспорта выдавали. Существовала проблема «просто переселиться в город», но зависела она не от наличия паспорта, а от наличия института прописки. Государство считало своей обязанностью обеспечить каждого человека жильем и рабочим местом. Рабочее место, кроме того, требовало определенной квалификации (и здесь желающий мог повысить свою квалификацию в училище или ВУЗе).

Резюмируя тему с паспортами, еще раз остановимся на важных моментах. Либеральные исследователи и по сей день считают поголовную паспортизацию населения признаком «полицейского государства» и инструментом государственного насилия над гражданами. Однако советская паспортная система 30-х годов не являлась, как мы видели, уникальным «тоталитарным» изобретением большевиков. Как и паспортные системы, созданные до неё в России и Европе, она преследовала конкретные цели. Унизить городских жителей тем, что их «посчитали» и «закрепостить» колхозников на селе — среди них не было. Как раз напротив, система была направлена на учет и контроль городского населения, предупреждение преступности и сохранение правопорядка в крупных городах.

В 30-е годы жертвой уличных проверок документов одинаково мог стать и незадачливый горожанин, забывший дома паспорт, и нелегально сбежавший из колхоза земледелец. Никаких особенных мер против крестьянства паспортная система 1932 года не предпринимала. Сельскому населению, преимущественно молодежи, не ставилось ограничений в учебе, военной карьере, работе на вновь созданных предприятиях. Вспомним, что уже в 1950-60-е годы продолжается прерванный войной массовый отток сельской молодёжи в город. Если бы крестьяне по-настоящему были «прикреплены» к земле, такой массовый побег «за синей птицей удачи» вряд ли бы мог состояться. Вспомним, что официальная дата выдачи паспортов всем колхозникам относится лишь к 1974 году.

Возможно, советская система паспортизации многим и сегодня кажется не гуманной, лишенной свободы и слишком заорганизованной. Но альтернатива у нас перед глазами, мы имеем возможность сравнивать: жесткость прописки или неконтролируемая миграция? Риск быть наказанным за нарушение паспортного режима — и риск пострадать от руки незаконного, бесправного, но и бесконтрольного мигранта? Горящие ночами автомобили Парижа — или правопорядок Минска? Или нам удастся найти свой собственный путь накормить волков и сберечь овец.

« В целях лучшего учета населения городов , рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров.

Издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы

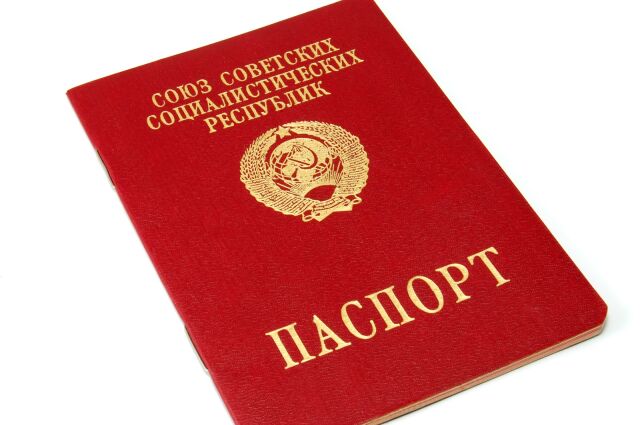

Паспорт СССР (Фото: Vtldtlm, Shutterstock)

Первые российские паспорта появились в начале 18 века по указу царя Петра I. В 1714-1719 годах были введены «проезжие письма» («пашпорта») для всех свободных жителей, отъезжающих в другие местности страны. С начала 19 века рукописный лист «пашпорта» стал типографским, а к концу века русский паспорт стал уже похожим на современный. В дореволюционной паспортной книжечке указывалось происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание и ставилась отметка о регистрации.

После Октябрьской революции 1917 года внутригосударственные паспорта были отменены как «наследие царизма». В начале советского периода удостоверением личности признавался любой официально выданный документ — от справки волостного исполкома до профсоюзного билета.

Однако, после Гражданской войны паспортная система была частично возрождена. А 27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым, председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе было подписано Постановление № 1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов», «в целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов».

Согласно этому документу, паспорта с отметкой о прописке надлежало выдавать жителям городов, поселков городского типа, райцентров, а также населению Московской и ряда районов Ленинградской областей.

В них содержались сведения о дате рождения, национальности, социальном положении, отношении к военной службе, семейном положении и др. Не было паспортов у военнослужащих, инвалидов и колхозников. Только по специальному разрешению крестьянин мог получить паспорт и переехать на другое место жительства.

Она проводилась « в целях лучшего учета населения городов , рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, несвязанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов». … Таким образом, мы видим, что паспорта вводились в первую очередь для учета населения городов и рабочих поселков , а также с целью борьбы с преступностью. В тех же целях паспортизация вводила и новое для России понятие — «прописка по месту жительства».

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР. Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 16.XII.1932 г.) Приложение № 1 к п. 3 пр. ПБ № 126.

Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 16.XII.1932 г.).

В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенна мост от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или в школах и не занятых общественно-полезным трудом, за исключением инвалидов и пенсионеров, постоянно проживающих в данных трех городах, а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов, ЦКК и СНК Союза ССР постановляют:

1. Установить по Союзу ССР единую паспортную систему на основании Положения о паспортах.

2. Ввести единую паспортную систему по всему Союзу ССР в течение 1933 года, охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы, Минска, Ростова-на-Дону и Владивостока, с обязательной пропиской.

3. Поручить СНК Союза ССР установить сроки и очередность введения паспортной системы во всех остальных местностях Союза ССР.

4. Поручить правительствам союзных республик привести свое законодательство в соответствие с настоящим постановлением и положением о паспортах.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР —

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР —

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР —

Положение о паспортах.

1. Все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, обязаны иметь паспорта.

2. В местностях, где введена паспортная система, паспорт является единственным документом, удостоверяющим личность владельца. Все же прочие виды и удостоверения личности отменяются, как недействительные. Паспорт обязателен для предъявления: а) при регистрации владельца паспорта (прописка); б) при поступлении на работу в предприятия и учреждения; в) по требованию милиции и других административных органов.

3. Прописка лиц в местностях, где введена паспортная система, безусловно обязательна.

4. Граждане, меняющие место своего жительства в пределах населенных мест, где введена паспортная система или вновь прибывающие в эти населенные места, обязаны предъявлять свои паспорта через домоуправления для прописки в органах милиции не позднее 24‑х часов по прибытии на новое местожительство.

5. Лица в возрасте до 16 лет заносятся в паспорта лиц, на иждивении которых они состоят.

Лица в возрасте до 16 лет, состоящие на иждивении государства (в детских домах и т. п.), вносятся, в списки которые ведутся соответствующими учреждениями.

6. Для военнослужащих, состоящих на действительной военной службе в рядах РККА, установленные для них документы, выдаваемые соответствующим командованием, заменяют собой паспорт.

7. Паспорта выдаются органами милиции, гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, где введена паспортная система, паспорта выдаются без подачи ими заявлений, а гражданам, прибывающим в эти населенные пункты из других местностей — по их заявлениям.

8. Гражданам, постоянно проживающим местностях, где введена паспортная система, паспорта выдаются на 3‑летний срок.

Впредь до введения паспортной системы по всему Союзу ССР, разрешить органам милиции городов при прописке вновь прибывающих граждан производить выдачу им временных удостоверений на срок не свыше 3‑х месяцев.

9. При выдаче паспортов с граждан взимается 3 рубля, при выдаче временных удостоверений — 1 рубль.

Паспортизация проводилась для ужесточения государственного контроля над населением Страны Советов – « в целях лучшего учета населения городов , рабочих поселков , новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах», а также « в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких… и иных антиобщественных элементов». Этот документ стал юридической основой советской паспортной системы. Он устанавливал, что отныне «все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах , рабочих поселках , работающие на транспорте, в…

- https://zen.yandex.ru/media/id/6045e8d4a7c87266d60e0650/mif-o-krestianskom-pasporte-614d57d29bd9ef48bd9cb56d

- http://ptiburdukov.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

- https://www.calend.ru/events/4821/

- https://istmat.org/node/58386