Части растущего дерева. Растущее дерево состоит из кроны, ствола и корней (рис. 1, а). При жизни дерева каждая из этих частей выполняет свои определенные функции и имеет различное промышленное применение.

Крона — состоит из ветвей и листьев (или хвои). Из углекислоты, поглощаемой из воздуха, и воды, получаемой из почвы, в листьях образуются сложные органические вещества, необходимые для жизни дерева. Промышленное использование кроны невелико. Из листьев (хвои) получают витаминную муку — ценный продукт для животноводства и птицеводства, лекарственные препараты, из ветвей — технологическую щепу для производства тарного картона и древесноволокнистых плит.

Ствол — это часть дерева от корней до вершины, несущая на себе ветви. Ствол растущего дерева проводит воду с растворенными минеральными веществами вверх (восходящий ток), а с органическими веществами — вниз по лубу к корням (нисходящий ток); хранит запасные питательные вещества; служит для размещения и поддержания кроны. Он дает основную массу древесины (от 50 до 90% объема всего дерева) и имеет главное промышленное значение. Верхняя тонкая часть ствола называется вершиной, нижняя толстая часть — комлем.

6 лекция Строительные материалы и изделия из древесины

Корни проводят воду с растворенными в ней минеральными веществами вверх по стволу; хранят запасы питательных веществ и удерживают дерево в вертикальном положении. Корни используются как второсортное топливо. Пни и крупные корни сосны через некоторое время после валки деревьев служат сырьем для получения канифоли и скипидара.

Рис.1. Части растущего дерева (а) и схема формирования ствола у 13-летнего дерева (б).

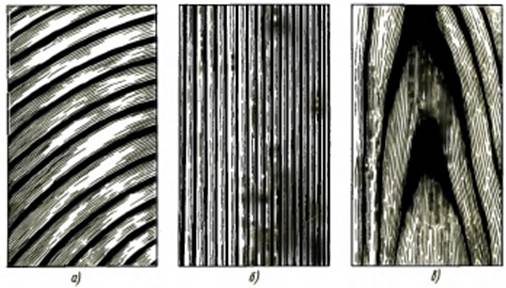

Главные разрезы ствола (рис. 2).Поперечным называется разрез, проходящий перпендикулярно оси ствола и направлению волокон и образующий торцовую плоскость. Радиальный разрез — это продольный разрез, проходящий через сердцевину ствола по радиальному направлению вдоль волокон древесины и перпендикулярно касательной к годичному слою древесины в точке касания. Тангенциальный разрез — это продольный разрез, проходящий на некотором расстоянии от сердцевины и по радиальному направлению вдоль волокон древесины по касательной к годичному слою. Древесина на указанных разрезах имеет различный вид и неодинаковые свойства.

На поперечном разрезе ствола (рис . 3) можно видеть сердцевину, древесину с ее годичными слоями и кору. Сердцевина I — узкая центральная часть ствола, представляющая рыхлую ткань. На торцовом разрезе имеет вид темного пятнышка диаметром 2-5 мм. На радиальном разрезе она видна в виде прямой или извилистой темной узкой полоски.

Рис.2. Главные разрезы ствола дерева: 1 — поперечный (торцовый), 2 — радиальный, 3 – тангенциальный.

Рис.3. Поперечный разрез ствола: 1 — сердцевина, 2 — сердцевинные лучи, 3 — ядро, 4 — пробковый слой, 5 — лубяной слой, 6 — заболонь, 7 — камбий, 8 — годичные слои

Заготовка древесины своими силами. Вариант 1. Ольха

Древесина в растущем дереве занимает большую часть ствола и имеет основное промышленное значение. Древесина — это совокупность проводящих механических и запасающих тканей, расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной. Кора покрывает дерево сплошным кольцом и состоит из внешнего слоя — корки и внутреннего слоя – луба(5), который проводит воду с органическими веществами, выработанными в листьях, вниз по стволу. Кора предохраняет дерево от механических повреждений, резких перепадов температуры, насекомых.

Вид и цвет коры зависят от возраста и породы дерева. У молодых деревьев кора гладкая, с возрастом в ней появляются трещины. Кора может быть гладкой (пихта), чешуйчатой (сосна), волокнистой (можжевельник), бородавчатой (бересклет).

Цвет коры имеет множество оттенков, например: белая у березы, темно- серая у дуба, темно бурая у ели. В зависимости от породы, возраста дерева и условий произрастания у наших лесных пород кора составляет от 6 до 25% объема ствола. Кора многих древесных пород имеет большое практическое применение.

Она используется для дубления кож, изготовления поплавков, пробок, теплоизоляционных и строительных плит. Из луба коры делают мочало, рогожи, веревки и др. Из коры добывают химические вещества, применяемые в медицине. Кора березы служит сырьем для получения дегтя.

Между корой и древесиной располагается очень тонкий, сочный, невидимый невооруженным глазом слой — камбий(7), состоящий из живых клеток. Из камбиальных клеток образуются клетки древесины и коры, причем в сторону древесины клетки откладываются чаще (в 5—6 раз), чем в сторону коры.

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ.

Макроструктура древесины — это структура, которую можно исследовать невооруженным глазом или с помощью лупы.

Заболонь, ядро, спелая древесина. Древесина лесных пород окрашена обычно в светлый цвет. При этом у одних пород вся масса древесины окрашена в один цвет (ольха, береза, граб), у других центральная часть имеет более темную окраску (дуб, лиственница, сосна). Темноокрашенная часть ствола называется ядром, а светлая периферическая — заболонью. Ядро древесины состоит из мертвых, заболонь — из живых клеток.

Ядро имеют: хвойные — сосна, лиственница, кедр; лиственные — дуб, ясень, ильм, тополь. Спелодревесными породами являются из хвойных ель и пихта, из лиственных бук и осина. К заболонным породам относятся лиственные: береза, клен, граб, самшит. Однако у некоторых безъядровых пород (береза, бук, осина, ель, клен) наблюдается потемнение центральной части ствола. В этом случае темная центральная зона называется ложным ядром.

Ядро образуется за счет отмирания живых клеток древесины, закупорки водопроводящих путей, отложения дубильных, красящих веществ, смолы, углекислого кальция. В результате этого изменяются цвет древесины, ее масса и показатели механических свойств.

Переход от заболони к ядру может быть резким (лиственница, тис) или плавным (орех грецкий, кедр). В растущем дереве заболонь служит для проведения воды с минеральными веществами от корней к листьям, а ядро выполняет механическую функцию.

Годичные слои, ранняя и поздняя древесина. На поперечном разрезе видны концентрические слои, расположенные вокруг сердцевины. Эти образования представляют собой ежегодный прирост древесины, т.е. за один вегетационный период. Называются они годичными слоями. На радиальном разрезе годичные слои имеют вид продольных и прямых полос, на тангенциальном — извилистых конусообразных линий (рис.4).

Рис.4. Вид годичных слоев на поперечном (а), радиальном (б) и тангенциальном (в) разрезах древесины (сосна).

Ширина годичных слоев зависит от породы, условий роста, положения в стволе. У одних пород (быстрорастущих) годичные слои широкие (тополь, ива), у других — узкие (самшит, тис). У одной и той же породы ширина годичных слоев может быть различной. При неблагоприятных условиях роста (засуха, морозы, недостаток питательных веществ, заболоченные почвы) образуются узкие годичные слои.

Каждый годичный слой состоит из двух частей — ранней и поздней древесины: ранняя древесина (внутренняя) обращена к сердцевине, светлая и мягкая; поздняя древесина (наружная) обращена к коре, темная и твердая. Различие между ранней и поздней древесиной ясно выражено у хвойных и некоторых лиственных пород. Ранняя древесина образуется в начале лета и служит для проведения воды вверх по стволу; поздняя древесина откладывается к концу лета и выполняет в основном механическую функцию. От количества поздней древесины зависят ее плотность и механические свойства.

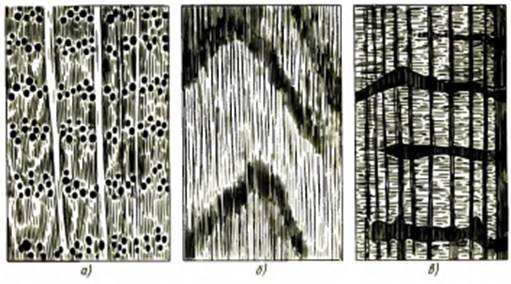

Сердцевинные лучи, сердцевинные повторения. На поперечном разрезе некоторых пород хорошо видны невооруженным глазом светлые, часто блестящие, направленные от сердцевины к коре линии — сердцевинные лучи (рис.5). Сердцевинные лучи имеются у всех пород, но видны лишь у некоторых. Первичные сердцевинные лучи начинаются у самой сердцевины, а вторичные на разном расстоянии от нее.

Рис.5. Вид сердцевинных лучей на поперечном (а), тангенциальном (б) и радиальном (в) разрезах древесины.

На радиальном разрезе сердцевинные лучи заметны в виде светлых блестящих полосок или лент, расположенных поперек волокон. Сердцевинные лучи могут иметь окраску светлее или темнее окружающей древесины. На тангенциальном разрезе они видны в виде темных штрихов с заостренными концами или в виде чечевицеобразных полосок, размещенных вдоль волокон. Ширина лучей колеблется от 0,015 до 0,6 мм. Сердцевинные лучи в срубленной древесине создают красивый рисунок (на радиальном разрезе), что имеет значение при выборе древесины в качестве декоративного материала.

В растущем дереве сердцевинные лучи служат для проведения воды в горизонтальном направлении и для хранения запасных питательных веществ. Количество сердцевинных лучей зависит от породы: у лиственных пород сердцевинных лучей примерно в 2—3 раза больше, чем у хвойных.

На торцовом разрезе древесины некоторых пород можно видеть рассеянные темные пятнышки бурого, коричневого цвета, расположенные ближе к границе годичного слоя. Эти образования называются сердцевинными повторениями. Сердцевинные повторения образуются вследствие повреждения камбия насекомыми или морозом и напоминают по цвету сердцевину.

Сосуды. На поперечном (торцовом) разрезе лиственных пород видны отверстия, представляющие сечения сосудов — трубок, каналов разной величины, предназначенные для проведения воды. По величине сосуды делят на крупные, хорошо видимые невооруженным глазом, и мелкие, невидимые невооруженным глазом.

Крупные сосуды чаще всего расположены в ранней древесине годичных слоев и на поперечном разрезе образуют сплошное кольцо из сосудов. Такие лиственные породы называются кольце-сосудистыми. У кольце-сосудистых пород в поздней древесине мелкие сосуды собраны в группы, ясно заметные благодаря светлой окраске. Если мелкие и крупные сосуды равномерно распределены по всей ширине годичного слоя, то такие породы называются рассеянно-сосудистыми лиственными породами.

У кольце-сосудистых лиственных пород годичные слои хорошо заметны из-за резкого различия между ранней и поздней древесиной. У лиственных рассеянно-сосудистых пород такого различия между ранней и поздней древесиной не наблюдается и поэтому годичные слои заметны плохо.

У лиственных кольце-сосудистых пород мелкие сосуды в поздней древесине образуют следующие виды группировок: радиальная — в виде светлых радиальных полос, напоминающих языки пламени (рис.6, а— дуб, каштан); тангенциальная — мелкие сосуды образуют светлые сплошные или прерывистые волнистые линии, вытянутые вдоль годичных слоев (рис.6, б — ильм, вяз, карагач); рассеянная — мелкие сосуды в поздней древесине расположены в виде светлых точек или черточек (рис.6, в — ясень). На рис.6, г — показано расположение сосудов у лиственной рассеянно-сосудистой породы (грецкий орех). Сосуды распределены равномерно по всей ширине годичного слоя. На радиальном и тангенциальном разрезах сосуды имеют вид продольных бороздок.

Рис.6. Типы группировок сосудов: а, б, в — кольце-сосудистые породы с радиальной, тангенциальной и рассеянной группировкой, г — рассеянно-сосудистая порода

Смоляные ходы. Характерная особенность строения древесины хвойных пород — смоляные ходы, которые представляют собой тонкие узкие каналы, заполненные смолой. Различают смоляные ходы вертикальные и горизонтальные.

На поперечном разрезе вертикальные смоляные ходы видны в виде светлых точек, расположенных в поздней древесине годичного слоя; на продольных разрезах — в виде темных штрихов, направленных вдоль оси ствола. Количество и размер смоляных ходов зависят от породы древесины. У древесины сосны смоляные ходы крупные и многочисленные, у древесины лиственницы — мелкие и немногочисленные.

Источник: studopedia.ru

Строение древесного ствола и коры

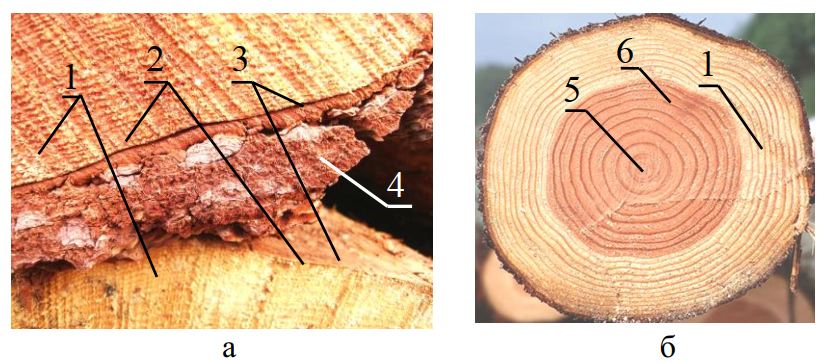

Древесный ствол имеет сложную структуру, которая включает следующие элементы (рис. 1):

- древесина:

- сердцевина;

- внутренняя (ядровая) часть ствола;

- внешние слои древесины (заболонь);

- камбий;

- внутренний слой коры (луб);

- корка (слой отмерших клеток, пробковый слой или вторичная кора, перидерма).

Рис. 1. Анатомическое строение древесного ствола и коры: а – фрагмент среза слоев коры; б – поперечный срез ствола; 1– заболонь (наружный слой древесины); 1 – камбий; 3 – луб; 4 – корка; 5 – сердцевина; 6 – ядро

1. Древесина

1.1. Сердцевина

В раннем возрасте древесина всех деревьев состоит только из заболони. Через некоторое время, по мере созревания, происходит отмирание центральной части и образуется сердцевина. Сердцевина – это небольшого диаметра центральная часть ствола отмершей древесины. Она малой прочности, состоит из рыхлой первичной ткани, которая легко загнивает.

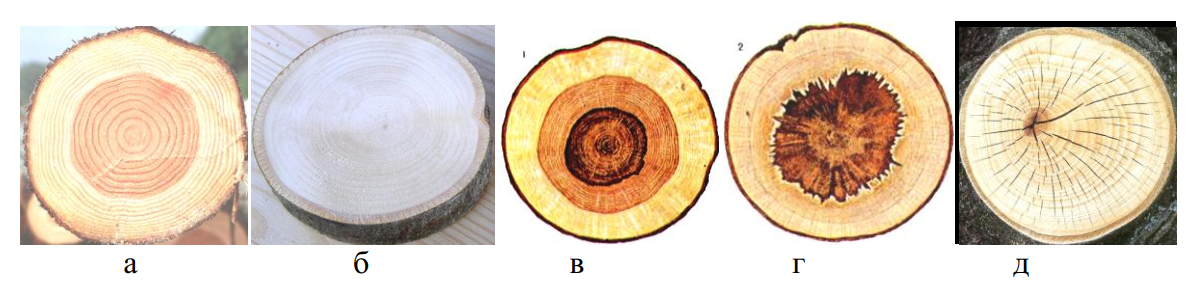

1.2. Внутренняя часть ствола (ядро)

В древесине выделяется внутренняя часть ствола, или, как ее еще называют, ядро, состоящая из спелой древесины. В процессе созревания деревьев происходит отмирание спелой древесины. Этот процесс сопровождается потемнением центральной части ствола. У разных пород различная степень интенсивности потемнения. Интенсивное потемнение наблюдается у так называемых ядровых пород (рис.

2, а, в, г, д). К ядровым породам относятся, например, лиственница, сосна.

Породы с однородной окраской древесины называются безъядровыми (рис. 2, б). К ним относятся, например, ель, пихта.

Рис. 2. Примеры структуры пород деревьев: а – ядровая порода (сосна); б – безъядровая порода; в – округлое двухзональное ядро (в центре сформировавшееся ядро, а вокруг него морозное ядро); г – звездчатое ядро; д – срез осины

Стенки клеток ядра у хвойных пород пропитаны смолою. Движения влаги по клеткам ядра нет, поэтому древесина ядровой части ствола обладает большей прочностью и стойкостью к загниванию, чем наружная часть древесины, называемая заболонью.

1.3. Внешние слои древесины (заболонь)

Ядровую часть окружает физиологически активная наружная светлоокрашенная зона древесины, примыкающая к образовательной ткани – камбию. Эта часть ствола называется заболонью. От внутренней части ядровой древесины она отличается более светлой окраской. По клеткам заболони перемещается влага с растворенными в ней питательными веществами, поэтому она в сравнении со спелой ядровой древесиной имеет более высокую влажность, меньшую механическую прочность, наименьшую стойкость к биологическому повреждению, поражениям грибами и насекомыми. В пиломатериалах вследствие значительной усушки заболонь усиливает коробление древесины.

2. Кора дерева

Кора выполняет следующие физиологические функции дерева в процессе его роста:

- проводит по стволу питательные вещества, выработанные листьями;

- защищает дерево от внешних неблагоприятных условий.

Кора дерева имеет сложную структуру и состоит из следующего комплекса тканей в виде слоев:

- внутренний слой, прилегающий к камбию (луб);

- наружный слой (корка).

У каждой зоны слоев специфическая структура и химический состав, каждая зона имеет свои биологические функции. Переход от одного слоя к другому может быть резким или плавным в зависимости от породы дерева.

Соотношение зон этих слоев разное у различных пород и даже у деревьев одной породы, произрастающих в разных местах. Доля корки в коре составляет от 20 до 80 %.

Чем больше диаметр ствола дерева, тем толще кора на его поверхности (табл. 1). Но с увеличением возраста дерева, а значит, и его диаметра относительный объем коры уменьшается, так как чем больше диаметр ствола, тем меньше доля коры в объеме ствола [2].

Таблица 1. Зависимость толщины коры от диаметра ствола [2]

Толщина коры уменьшается от комля к вершине ствола, и соответственно изменяется относительный объем коры по высоте ствола.

В пределах одной породы относительный объем коры тем больше, чем хуже условия произрастания дерева. Показатели объемов коры различных пород существенно различаются (табл. 2) [2].

Таблица 2. Содержание коры в объеме стволовой части дерева

| Порода | Сосна | Ель | Береза | Осина | Лиственница |

| Объем коры от объема ствола, % | 10−12 | 7−10 | 13−15 | 14−15 | 18−25 |

Кора имеет сложную структуру, которая включает граничный слой между древесиной и корой – камбий, внутренний и наружный слои коры, а также физиологические граничные зоны.

2.1. Камбий

На границе между внутренним слоем коры и древесиной располагается граничный слой, который называется камбиальным слоем или камбием. В стволе дерева камбий состоит из живых клеток древесины. Благодаря тому, что эти клетки непрерывно делятся, происходит рост тканей древесины и луба. В результате такой жизнедеятельности увеличивается диаметра древесного ствола и толщина слоя коры. В структуре ствола в сравнении с клетками других частей дерева камбиальный слой имеет самую низкую механическую прочность, на чем и основывается принцип окорки лесоматериалов.

2.2. Внутренний слой коры (луб или флоэма)

В зоне от камбия до корки расположен лубяной слой. С внутренней стороны он переходит в камбиальную зону, которая формирует клетки луба и древесины, а с внешней стороны − в пробковый камбий.

Ткани луба делятся на три вида:

- ситовидные трубки с клетками;

- механические ткани (склереиды и волокна);

- лубяная паренхима с паренхимными клетками. Каждый вид ткани выполняет свои функции.

Луб обеспечивает движение по фильтрующим трубкам, из которых он состоит, вдоль ствола дерева ко всем органам питательных органических веществ (продуктов фотосинтеза), образующихся в листьях. Волокнистая структура луба ориентирована волокнами вдоль ствола дерева.

У некоторых хвойных пород, например у сосны, клетки луба с внутренней стороны мало отличаются по строению от клеток камбия, и они называются камбиформа. Наличие клеток камбиформа определяет постепенный переход от камбия к лубу. Переход луба с внешней стороны к коре более резкий.

Различие в механической прочности и соотношении связей клеток камбия с древесиной, камбиформа с лубом и луба с коркой используется для определения видов окорки с полной очисткой древесины от луба (чистой окорки) или оставлением этого слоя (грубой окорки).

В зоне перехода между лубомрикокйо расположен слой паренхимных клеток. При делении этих клеток с внутренней стороны откладываются клетки лубяной паренхимы, а с внешней стороны образуются пробковые клетки. Оболочки последних не имеют пор и пропитаны суберином, что делает их непроницаемыми для воды и воздуха.

Каркасную структуру корки образуют лубяные волокна и каменистые клетки. В целом пробковые клетки выполняют защитную функцию. Кроме перечисленных особенностей, луб имеет еще ряд свойств.

В лубе содержится больше экстрактивных веществ, урановых кислот и пентозанов, но меньше лигнина. Также содержится в 1,5 раза меньше целлюлозы, чем в древесине [1].

Объемное соотношение корки и луба вдоль ствола меняется. В комлевой части сосны, где значительно развита покровная ткань, корка составляет основную долю объема коры. У ели изменение по строению и объемному соотношению корки и луба по длине ствола незначительно.

2.3. Корка

В технической литературе корка может называться по-разному, например слой отмерших клеток, пробковый слой или вторичная кора, перидерма. Во всяком случае, под этими терминами понимается наружный омертвевший слой коры, который выполняет функцию защиты тканей луба и древесины от механических повреждений, проникновения грибов и бактерий, резких колебаний температуры, испарения влаги, внешних климатических воздействий. У различных пород древесины корка имеет разную структуру и прочность. У хвойных пород она рыхлая, непрочная, поэтому в процессе окорки легко разрушается инструментами и удаляется с поверхности ствола.

Корка лиственных пород, осины и особенно березы имеет большую прочность корковой наружной части и значительно утолщенный слой луба. Эти факторы усложняют процесс окорки. Кроме того, кора березы, или береста, имеет высокую прочность в продольном направлении, а разрывается и отделяется в основном только в поперечном направлении. Это еще больше затрудняет окорку и измельчение коры.

Источник: extxe.com

Строение дерева

Строение дерева изучают в школе. Мы помним, что есть корни, крона, ствол, кора. Но на самом деле все не так просто, рассмотрим вопрос подробнее.

Макроскопическое строение древесины

Макроскопическое строение ствола дерева – это то, что видно невооруженным взглядом, если разрезать дерево или на схеме.

Выделяют следующие слои:

Кора – самый поверхностный слой. Она состоит из поверхностной корки, более эластичного луба и самого нижнего слоя – камбия. Строго говоря, камбий лежит между корой и древесиной, обеспечивая рост и снабжение питательными веществами новых клеток дерева. Активен с весны по осень, именно в то время дерево растет.

Под корой находится основной массив древесины. Деревья могут быть ядровыми (дуб, ясень) и безъядровыми (ольха). Внешне отличаются тем, что у ядровых явно различима более темная по цвету сердцевина, а вокруг нее более светлая окружность, которая называется заболонь.

Ядро образуется из мертвых клеток, которые закупориваются смолой. Это самая твердая часть древесины. В самом центре ядра находится сердцевина. Это самый рыхлый слой, окружностью, обычно, от 2 до 5 мм.

У безъядровых деревьев плотность и цвет среза однородные.

Годичные кольца отмечают каждый год жизни растения. Они различаются в зависимости от возраста дерева, условий произрастания и т.д. Обычно годичные кольца двухцветные: в начале года формируется более мягкий и светлый слой, к концу – темный поздний. Ранняя ткань отвечает за транспортировку питательных вещество от корней и обратно, поздний слой выполняет защитную функцию.

Кроме того, питательные вещества транспортируются ко всем участкам дерева с помощью лучшей (пересекающие срез белые линии) и сосудов (мелкие проходы и их скопления).

Микроскопическое строение древесины

Микроскопическое строение ствола дерева рассматривает клеточную структура растения. Клетки ткани дерева похожи по строению на остальные (ядро,протопласт, оболочка), но благодаря тому, что оболочка состоит из плотных углеводов(целлюлозы) и лигнина, она становится прочной и жесткой. По прочности древесину сравнивают с железобетоном.

Клетки дерева различаются по строению и функциям. Выделяют:

- механические клетки, выполняющие опорную функцию;

- проводящие (передающие питательные вещества и микроэлементы);

- запасающие (ответственные за хранение веществ и рост древесной массы).

Химический состав древесины и коры

Химические элементы древесины находятся в клеточных оболочках. Делятся на:

- органические;

- минеральные.

Минеральные вещества занимают не более 1% состава и остаются после сжигания дерева. Это соли натрия, калия, железа и других минералов.

Органические вещества делятся на структурные компоненты, составляющие основу клеток: целлюлозы, лигнин.

Компоненты, которые не входят в состав клетки, их можно извлечь из древесины путем экстракции: эфирные масла, дубильные вещества, красители.

Химический состав может меняться даже в рамках одной породы в зависимости от места произрастания дерева, состава почвы, возраста растения.

Элементарный состав органических веществ:

Пороки древесины

Если строение дерева, тканей нарушено, наблюдаются недостатки, снижающие качество древесины, то говорят о ее пороках.

Качество древесины определяет ГОСТ 2140-81.

В описание пороков включены такие признаки, как:

- сучки;

- трещины;

- искривления и недостатки формы ствола;

- инородная (химическая) окраска;

- пороки древесины;

- грибковые заболевания;

- инородные включения и т.д.

Пороки могут быть более или менее значимы в зависимости от того, для каких целей применяется древесина, а также от возможности их устранения.

Основные части дерева

Особенности строения дерева выражены не только в наличии ствола и древесины.

Выделяют крупные части дерева:

- Корневая система

- Ствол

- Крона (ветви и листья)

Корни фиксируют растение в почте, аккумулируют и всасывают питательные вещества, минералы и воду из земли, и транспортируют их к стволу.

Корневая система можно быть стержневой (один или несколько основных корней, уходящих глубоко в почву), мочковатой (более разветвленная, охватывает большую площадь почвы) и поверхностной.

Ответвления от ствола называются ветвями. Они поддерживают ветки, которые, в свою очередь, являются опорой для листьев, цветов или плодов.

Ветки есть немного утолщенная часть, которая называется узлом. Из узла формируются почки и листья.

Листья играют также важную роль в жизни дерева. Они вырабатывают дополнительные полезные вещества, участвуют в процессе фотосинтеза (преображение энергии солнечного света в энергию и создание химических веществ), помогают выделять воду (испарение) и осуществлять газообмен, необходимый для химических процессов.

Деревья, которые обновляют листья каждый год, называются лиственными, а те, которые не сбрасывают их – хвойными или вечнозелеными.

Строение дерева объясняет многообразие видов этих растений и их распространение по планете.

Источник: www.mauget.ru