Современные производства размещаются в многоэтажных и одноэтажных зданиях, схемы и конструкции которых достаточно многообразны.

По числу пролетов одноэтажное здание подразделяются на однопролетные и многопролетные (с пролетами одинаковой и разной высоты).

В настоящее время строятся преимущественно здания многопролетные (с числом пролетов два и более). По виду внутрицехового транспорта здания подразделяются на бескрановые, с мостовыми кранами, с подвесными кранами, с подвесными конвейерами.

Наиболее широкое распространение получили одноэтажные производственные здания, оборудованные мостовыми электрическими кранами. Перемещаясь по подкрановым балкам на требуемой высоте, такие краны могут обслуживать практически всю площадь цеха, что весьма удобно для организации самых разнообразных производственных процессов.

Современные производственные здания имеют большие пролеты и высоту, часто оборудуются мощными кранами, вследствие чего в несущих конструкциях здания возникают большие усилия.

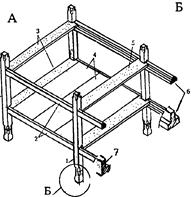

При сборке каркаса невозможно не залипнуть на процесс проклепывания #лстк #каркас #строительство

Комплекс несущих конструкций, воспринимающих нагрузку от веса ограждающих конструкций здания (кровля, стеновые панели, переплеты остекления и т.п.), атмосферные нагрузки (снег, ветер), нагрузки от кранов, а в некоторых случаях и от другого технологического оборудования, называется каркасом здания.

Основу каркаса составляют поперечные рамы, состоящие из колонн, жестко защемленных в фундаменте и ригелей (стропильных ферм), жестко или шарнирно соединенных с колоннами. Расстояние между осями колонн в поперечном направлении здания называется пролетом. Расстояние между рамами называется шагом рам.

В продольном направлении на рамы опираются подкрановые балки, элементы покрытия и фонари.

Жесткость и устойчивость каркаса и его отдельных элементов обеспечивается системой связей: вертикальными связями по колоннам, воспринимающими продольные усилия от действия ветра на торец здания и сил продольного торможения кранов; горизонтальными и вертикальными связями по шатру здания, обеспечивающими устойчивость конструкции покрытия.

Кроме перечисленных элементов в составе каркаса обязательно имеются конструкции торцевого фахверка (а иногда и продольного, площадок, лестниц и других элементов здания).

Производственные здания бывают однопролетными и многопролетными, оборудованными мостовыми кранами в одном или двух ярусах.

Область применения стальных каркасов с учетом дефицита стали регламентируется «’Техническими правилами по экономичному расходованию основных строительных материалов». По этим правилам в одноэтажных промышленных зданиях допускается применение стального каркаса в следующих случаях:

1) При высоте здания от пола до низа стропильной фермы равной или большей 18м.

2) При кранах Q 500 кН, а при кранах весьма тяжелого режима работы (Вт) – при любой грузоподъемности.

3) При строительстве в труднодоступных районах (горы, пустыни, тайга и.т.п.) и в районах, где нет базы по изготовлению железобетонных конструкций.

BC: Стальной каркас — введение, типы рам, связи

Стальные металлоконструкции обладают в сравнении с другими конструкционными материалами (бетоном, железобетоном, деревом) следующими преимуществами:

- высокой несущей способностью и могут воспринимать значительные усилия при относительно небольших сечениях вследствие большой прочности металла при растяжении, сжатии, изгибе и сдвиге;

- анизотропией механических свойств (одинаковой прочностью при растяжении-сжатии и в различных направлениях);

- большой долговечностью;

- высокой индустриальностью, позволяющей организовать их заводское изготовление и сократить сроки монтажа;

- значительной надежностью отдельных конструктивных элементов и соединений деталей между собой. Благодаря однородности структуры металла и его упругим свойствам металлические конструкции можно рассчитать наиболее точно, что и позволяет обеспечить высокую надежность работы проектируемого сооружения;

- непроницаемостью, обеспечивающей возможность хранения жидкостей и газов, благодаря сплошности металла и соединений;

- относительной легкостью и транспортабельностью, меньшей подверженностью механическим повреждениям в процессе перевозки, монтажа и эксплуатации;

- ремонтопригодностью, хорошей приспособленностью для реконструкции, легкостью усиления конструкций при увеличении нагрузок;

- удобством эксплуатации и простотой крепления различных коммуникаций;

- меньшей зависимостью себестоимости от серийности, благодаря сравнительно малой стоимости вспомогательных приспособлений при изготовлении и монтаже, возможности быстро переналаживать изготовление;

- высокими эстетическими свойствами с возможностью придания объекту самых различных, порой невероятных форм.

По конструктивному решению строительные металлоконструкции делят на стержневые системы и листовые конструкции.

Стержневые системы применяют:

- в каркасах производственных зданий и сооружений (колонны, стропильные и подстропильные фермы, подкрановые балки, фонари, связи и т. п.);

- в каркасах гражданских высотных зданий (колонны, балки перекрытий, связи);

- в пролетных строениях железнодорожных и автодорожных мостов, путепроводов и эстакад (арки, фермы и опоры пролетных строений, балки проезжей части);

- в большепролетных покрытиях зданий общественного назначения (выставочные павильоны, спортивные и зрелищные сооружения);

- в зданиях специального назначения (ангары, эллинги, авиасборочные цехи и т. п.);

- в сооружениях башенного и мачтового типа (башни и мачты для радиосвязи и телевидения, опоры линий электропередач (ЛЭП) высокого напряжения, башни для маяков и освещения, буровые и нефтяные вышки и т. п.);

- в крановых конструкциях (элементы башенных, козловых, кабельных кранов, кранов-перегружателей, элементы надшахтных копров и т. п.);

- в подвижных конструкциях (несущие конструкции больших подъемно-транспортных машин и экскаваторов (порталы, стрелы, башни), затворы гидротехнических сооружений, ворота шлюзов);

- в ограждающих конструкциях, лестницах и площадках.

Листовые конструкции находят применение при изготовлении:

- бункеров для хранения и перегрузки сыпучих материалов;

- сварных труб и трубопроводов большого диаметра;

- конструкций доменных цехов (элементы кожухов, воздухонагреватели, пылеуловители, скрубберы и т. п.);

- конструкций предприятий химической и нефтяной промышленности (ректификационные колонны, крекинг-установки, различные сосуды и аппараты);

- газгольдеров для хранения и распределения газов;

- резервуаров для хранения жидкостей.

К недостаткам стальных металлоконструкций можно отнести:

- сравнительно слабую коррозийную стойкость углеродистой стали, особенно в агрессивных условиях, что вызывает необходимость в дополнительных специальных мероприятиях по их антикоррозионной защите;

- склонность сварных металлоконструкций к хрупкому и усталостному разрушению;

- образование значительных сварочных деформаций;

- малую огнестойкость, приводящую по мере повышения температуры сначала к ползучесть материала (существенному развитию пластических деформаций при постоянной нагрузке), а затем и к полной потере прочности и разрушению конструкций, что требует выполнения дополнительных мер по их огнезащите.

Стальные колонны состоят из нижней части (база или башмак) и верхней части (стержень) и оголовка. По высоте колонны могут иметь одинаковое или переменное поперечное сечение .

Колонны делят на сплошные и решетчатые. Сплошные колонны выполняют из прокатных профилей или листов, сваренных между собой. Решетчатые колонны состоят из двух ветвей, выполненных из прокатных профилей и соединенных между собой поперечными планками или решеткой.

Нижняя часть (башмак) колонны опирается на железобетонный фундамент и крепится к нему анкерными болтами, заделанными в фундамент при его изготовлении . Башмак колонны, соприкасающийся с грунтом, для защиты от коррозии бетонируется.

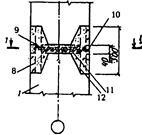

Обвязочные балки каркаса делают из сплошных стальных профилей (двутавра или швеллера). Подкрановые балки могут быть сплошные, сваренные из прокатных двутавров, или решетчатые в виде ферм. Крановые рельсы применяют нормального или квадратного сечения в виде стальных брусков, которые крепятся к верхнему поясу подкрановой балки или фермы с помощью болтов с пружинными шайбами и прижимных гаек .

Несущие конструкции покрытий и балки выполняют из прокатных профилей. При больших пролетах применяют фермы треугольные, полигональные и с параллельными поясами. Наиболее распространенными являются фермы полигонального очертания.

В узлах элементы ферм в большинстве случаев соединяются на сварке с помощью косынок из листовой стали. Все элементы ферм выполняют из прокатных профилей.

Опоры для ферм делают неподвижными. При больших пролетах, когда температурные деформации ферм, например в горячих цехах, могут быть большими, одну из опор выполняют подвижной на катках.

В качестве стальных несущих конструкций могут применяться также двух- и трехшарнирные арки сплошного и решетчатого сечения.

Пространственная устойчивость и жесткость ферм, арок и других несущих конструкций одноэтажных стальных каркасов обеспечивается системой связей в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Горизонтальные связи устраивают в виде решетки, соединяющей плоские пояса двух соседних ферм, арок или балок. Вертикальные связи размещаются в плоскостях опорных стоек ферм.

В промышленных одноэтажных зданиях применяют несущие каркасы смешанного типа, когда колонны железобетонные, а несущие конструкции покрытия — стальные.

В каркасных зданиях компоновка колонн определяет систему горизонтальных элементов каркаса — балок. Главные балки совместно с колоннами образуют основную систему, выполняя функции несущих элементов вертикальных рам. Пролеты главных балок могут достигать 15 м. В зависимости от размеров основной планировочной ячейки каркаса она может быть разделена второстепенными балками с образованием балочной клетки. Эти балки имеют пролеты 6-12 м и располагаются с шагом 2-3 м. При этом чем больше их пролет, тем меньше шаг, и наоборот.

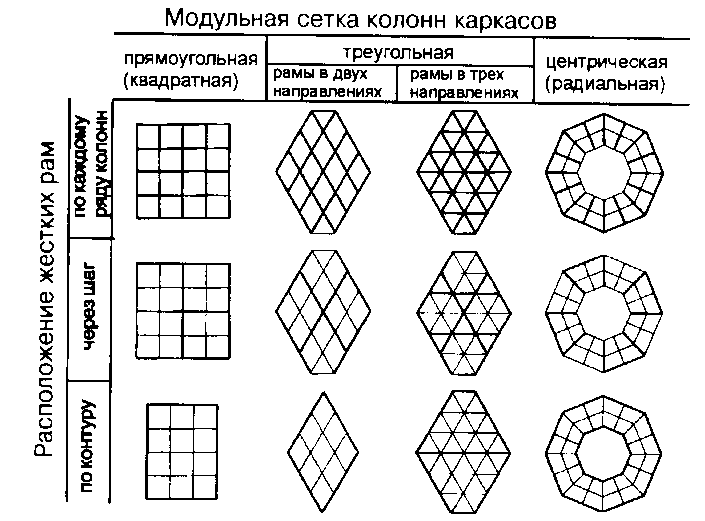

Конструкции несущих систем каркасных зданий выбираются в соответствии со схемой передачи усилий в виде поперечных, продольных и пространственных рам (в двух или трех направлениях).

В системах с поперечными рамами(одно-, двух-, трехпролетными) вертикальные нагрузки передаются этим рамам, которые одновременно воспринимают и основную часть горизонтальных нагрузок (рис. 12.25 а). По мере увеличения шага рам необходимо переходить на балочные клетки (рис. 12.25 б-г), в которых второстепенные балки передают вертикальные нагрузки на главные балки — ригели рам.

Такой подход характерен для жестких (рамных) каркасов. Второстепенные балки чаще всего располагают в третях или четвертях основного пролета.

В несущих системах с продольными рамами(рис. 12.25 д-з) вертикальные нагрузки передаются рамам, параллельным длинной стороне здания, а поперечные рамы работают, в основном, на горизонтальные нагрузки.

Если сетка колонн и форма плана здания близки к квадрату, то обычно применяют несущие системы, работающие в двух направлениях (рис. 12.25 и-м). В целях распределения вертикальных нагрузок по обоим направлениям расположение главных и второстепенных балок можно менять поэтажно.

В треугольном по плану здании главные балки могут располагаться в двух или трех направлениях параллельно каждой из наружных стен, а второстепенные — перпендикулярно им или под углами в 30° и 60° (рис. 12.25 н-р, ч).

Каркасное здание усеченной элиптической формы (рис. 12.25 ш) требует устройства необычного веерообразного расположения главных балок и рам, которые воспринимают вертикальные нагрузки и основную часть горизонтальных нагрузок.

Естественно стремление в зданиях, близких к форме круга (рис. 12.25 э), создать систему радиальных рам и связывающих их балок по кольцевым направлениям или, наоборот, кольцевых рам и радиальных балок.

В современной практике строительства зданий из стали применяются рамные, связевые и рамно-связевые типы каркасов (рис. 12.28 а-в). При проектировании стального каркаса в силу различных причин не всегда сохраняется регулярность системы и единый принцип ее построения. В высоких зданиях возможны нарушения регулярности в виде выступов и углублений в плане, уступов и консольных выносов по высоте, смещений осей и некоторых колонн и ригелей, изменения схемы работы системы по высоте здания, по поперечному или продольному направлению и т.д. (рис. 12.28 г-ж).

Рамный стальной каркас состоит из жестко соединенных между собой колонн и балок (ригелей), образующих плоские и пространственные рамы в двух или трех направлениях (в плане).

Жесткие рамы работают при горизонтальных нагрузках за счет изгиба балок и колонн. Жесткость рам зависит от прочности и жесткости узловых сопряжений при изгибе, которые не допускают податливости узлов. Функции обеспечения жесткости распределены равномерно между элементами системы. Несущая способность рамы во многом зависит от несущей способности отдельных балок и колонн, снижается с повышением высоты этажа и увеличением расстояния между колоннами.

В обычной рамной системе (рис. 12.30) на прямоугольной модульной сетке с расположением рам по каждому ряду колонн с их регулярным расположением по всему плану здания с шагом 6-9 м сечения колонн имеют небольшие габариты. В такой системе учет горизонтальных нагрузок приводит к заметному увеличению расхода стали, поэтому в зданиях высотой более 30 этажей рамные каркасы в их чистом виде применяются редко.

Связевый тип каркаса состоит из связевой плоской или пространственной конструкции и колонн, шарнирно присоединенных к ней ригелями. Связевая конструкцияпредставляет собой вертикальную диафрагму, образованную колоннами, ригелями и связями — диагональными элементами (рис. 12.35).

Функции обеспечения жесткости распределены в связевом каркасе неравномерно: при действии горизонтальных нагрузок практически вся жесткость сосредоточена в связевой конструкции, работающей по схеме защемленной в фундаменте консоли. Колонны при условии шарнирного их присоединения к связевой конструкции настолько слабо сопротивляются горизонтальным перемещениям, что их вкладом в жесткость каркаса можно пренебречь. Эти колонны сжаты от вертикальных нагрузок перекрытий, наружных стен и перегородок. Колонны, входящие в состав связевой конструкции, воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки, работая в качестве ее поясов. Ригели несут непосредственно действующие на них вертикальные нагрузки и испытывают небольшие продольные усилия от горизонтальных нагрузок.

Рис. 12.35. Принципиальная схема расположения связевых конструкций — вертикальных диафрагм жесткости

Связевый тип каркаса работает на горизонтальные нагрузки эффективнее рамного, так как в работе участвуют диагональные элементы (связи). Бóльшая часть колонн освобождена от внутренних усилий изгиба и требует меньшего расхода стали. Поэтому в связевом каркасе проще унифицировать элементы и узлы, не входящие в связевую конструкцию.

Связевым каркасам соответствует свободное (шарнирное) креплениебалок к колоннам (рис. 12.36). По сравнению с другими свободное крепление на болтах нормальной точности проще в изготовлении и монтаже, не требует высокой точности изготовления, обеспечивает податливость узла и практически свободный поворот балки относительно колонны. Основные усилия для расчета крепления — поперечная сила в опорном сечении балки (Q) и продольная сила (N), возникающая в балке при работе связевой системы. Для удобства монтажа и частичной передачи поперечных сил в большинстве случаев предусматриваются опорные столики в виде уголков, кронштейнов, толстых листов стали.

Различие форм зданий в плане предполагает разнообразие возможных компоновок связевых каркасов (рис. 12.39), которые характеризуются следующими особенностями:

— расположением диафрагм и ядер жесткости: внутри здания, в зоне контура здания, комбинированным, симметричным, несимметричным;

— количеством диафрагм и ядер жесткости (обычно не менее трех диафрагм или двух ядер);

— формой ядер жесткости: незамкнутые (открытые) — Г-, П-, Т-, Z-образные; замкнутые — прямоугольной, треугольной и других форм.

Рамно-связевые каркасы аналогичны по своей схеме связевым, но отличаются от них рамным (жестким) соединением ригелей и колонн, не входящих в связевую конструкцию.

Функции обеспечения жесткости системы распределены между ее связевой и рамной частями, однако в большинстве случаев соотношение жесткостей в системе таково, что ее связевая часть воспринимает до 80% горизонтальных нагрузок.

Моменты от горизонтальной нагрузки в узлах рамно-связевого каркаса намного меньше, чем в чисто рамной системе, что обеспечивает унификацию ригелей и узлов. Однако узлы довольно сложны и трудоемки в изготовлении и монтаже.

В современной практике применяют рамно-связевые системы с примыканием ригеля к колонне, расчитанным на восприятие 0,1-0,2 части полного балочного момента ригеля и допускающим образование шарнира пластичности (рис. 12.40). Такие примыкания облегчают унификацию узлов и ригелей и способствуют широкому применению рамно-связевых стальных каркасов в многоэтажных зданиях.

Рис. 12.40. Компоновочные схемы рамно-связевых каркасов

5. Многоэтажные каркасные гражданские и промышленные здания с железобетонными балочными перекрытиями. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Типы соединений ригелей с колоннами. Обеспечение пространственной жесткости

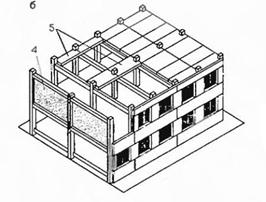

Балочная схема многоэтажных зданий является наиболее распространенной. При этой схеме в поперечном направлении располагаются ригели, опирающиеся на консоли колонн, а по ригелям укладываются сборные железобетонные ребристые или пустотелые настилы. Настилы, укладываемые вдоль разбивочных осей ряда колонн, имеют вырезы для пропуска колонн (рис. 84).

Ригели имеют тавровое поперечное сечение. В некоторых случаях для уменьшения высоты перекрытия применяют ригели трапецеидального сечения с четвертями для опирания плит перекрытия.

Рис. 84. Многоэтажное здание с балочными перекрытиями

Колонны делают высотой на этаж, при этом стыки колонн располагаются не в уровне междуэтажного перекрытия, а на 60 см выше него. Для унификации размеров всех сборных элементов сечения колонн, ригелей и плит перекрытий всех этажей принимают одинаковыми. Узлы и стыки сборных элементов выполняются сваркой закладных стальных частей с последующим замоноличиванием (рис. 85).

Рис. 85. Сопряжение элементов каркаса. а — ригелей и плит перекрытия; б, в — ригелей с колоннами; 1 — колонна; 2 — ригель; 3 — плиты перекрытия.

Рис. 3. Деталь опирания ригеля и крупнопанельных железобетоных плит

1 — крупнопанельные плиты; 2 — сварка; 3 —- штыри и монтажные уголки (срезаются после выверки ригеля); 4 — ригель; 5 — уголковые накладки; 6 — стальные накладки для соединения плит; 7 — заливка бетоном

Для крепления к ригелям крупнопанельные плиты имеют внизу в четырех углах закладные элементы из уголков, которые приваривают к закладным частям ригелей.

В местах расположения колонн укладывают крупнопанельные плиты, имеющие вырез в полке (между ребрами) за счет смещения торцовых поперечных ребер (рис. 4,6).

Эти плиты укладывают по осям колонн и крепят, как и остальные, к ригелям. Участки между торцовыми ребрами плит и колонной заливают бетоном. Швы между сборными балками заливают раствором.

Стальные планки, заложенные в нижнем поясе ригелей, привариваются к планкам, заложенным в консоли колонн. Планки в консолях шире планок ригелей, благодаря чему сварные швы накладываются в нижнем положении, самом удобном для производства сварочных работ. Поверху ригели соединяются стыковыми накладками, которые располагаются с двух сторон от колонны и привариваются к закладным планкам верхнего пояса ригелей. Вертикальные зазоры между торцами ригелей и колонной заполняют бетонной смесью на мелком гравии или цементным раствором. Элементы настила соединяются с ригелями сваркой закладных деталей.

Вместо ригелей могут быть применены парные прогоны, которые опираются на консоли вдоль разбивочных осей колонн. На прогоны укладываются многопустотные плиты. Швы между элементами настила замоноличиваются. Перекрытие получается с гладким потолком, что является большим преимуществом перед перекрытием с ребристым настилом.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Источник: cyberpedia.su

Типы каркасов

Каркас представляет собой совокупность вертикальных (колонны) и горизонтальных (ригели) линейных несущих конструкций. Ригели могут отсутствовать, в этом случае их роль выполняют безбалочные плиты перекрытий. Сетка колонн каркаса может колебаться в широких пределах от 3Ч3 до 15Ч15 м и определяется величиной укрупненного модуля, принятого в проекте.

Каркасы применяют в общественных зданиях по условиям гибкой планировочной структуры помещений и при значительных ветровых нагрузках на здание. Каркасы выполняют из дерева, железобетона и металла.

В учебном курсовом проектировании многоэтажных зданий применяют преимущественно железобетонный унифицированный каркас межвидовой серии 1.020 (связевой каркас) для обычных условий строительства.

Каркас состоит из колонн, ригелей и диафрагм жесткости. В комплекте чертежей унифицированного сборного железобетонного каркаса дополнительно разработаны также чертежи фундаментов, лестничных маршей, наружных ограждающих конструкций, плит перекрытий и узлов сопряжений конструкций между собой. Плиты перекрытий в учебном проекте могут быть приняты стандартные.

Сетка колонн в плане в унифицированном каркасе основана на укрупненном модуле 6М. При пролетах свыше 6 м может применяться укрупненный модуль плана 15М. В учебном проекте шаги и пролеты следует назначать кратными укрупненным модулям независимо от наличия у студента данных о реальных конструктивных элементах, разработанных применительно к выбранным параметрам.

Привязка конструкций каркаса к координационным осям осуществляется следующим образом: оси всех колонн каркаса и оси диафрагм жесткости совмещаются с модульными координационными осями. При необходимости устройства деформационных швов устанавливают парные колонны с расстоянием между ними в осях 600 мм. Привязка панелей наружных стен нулевая, т. е. внутренняя грань панели и наружная грань колонны совмещаются (на практике имеется монтажный зазор 20мм). Настилы и ригели, расположенные вдоль фасада, совмещаются внешней гранью с внешней гранью колонн.

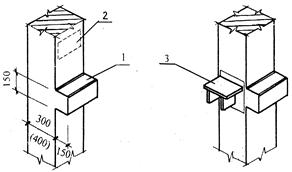

Колонны предусмотрены сечением 300Ч300 мм (при сетке колонн не более 6Ч6 м и в зданиях высотой до четырех этажей) и 400Ч400 мм высотой на один, два, три и четыре этажа.

Ригели перекрытий имеют пролет от 1,8 до 7,2 м таврового сечения с полками понизу для опирания на них плит перекрытий. Высота ригелей 600 (при пролете до 6 м и сетке опор до 6Ч6 м) и 750мм при больших пролетах или сетке опор.

Диафрагмы жесткости представляют собой стенки толщиной 140 мм с полками сверху для опирания на них плит перекрытий. Координационная ширина диафрагм 3 м.

Стыки колонн между собой рекомендуется применять без металлического оголовка со сваркой арматурных выпусков. Стык ригеля с колонной принимается по схеме «со скрытой консолью».

В безбалочных каркасах плиты перекрытия опирают непосредственно на колонны. Плиты перекрытия могут быть сборные, сборно-монолитные и монолитные железобетонные. В последнем случае шаг опор (сетка колонн) может быть нерегулярным в связи с особенностями архитектурно-планировочного решения. Кроме того, в каркасах с безбалочными монолитными перекрытиями они могут быть предварительно изготовлены на уровне земли и с помощью закрепленных к колоннам подъемников подняты в проектное положение (метод подъема перекрытий). Этот метод открывает широкий простор для архитектурных фантазий.

Типы каркасов различаются по следующим признакам:

- — по материалам: железобетонные каркасы (монолитным, сборным, сборно-монолитным) и металлические каркасы.

- — устройству горизонтальных связей: с продольным, поперечным, перекрестным расположением ригелей и с непосредственным опиранием перекрытий на колонны (безригельное решение).

- — характеру статической работы: рамные с «жесткими» (монолитными) соединениями элементов в узлах (пересечениях) каркаса; связевые со сварными соединениями узлов, отличающиеся простотой конструктивного исполнения, но по принципу геометрической неизменяемости системы, имеющие связи жесткости, устанавливаемые между колоннами и ригелями каркаса; рамно-связевые с жесткими соединениями узлов в поперечном направлении и сварными соединениями — в продольном направлении.

Каркасный тип здания целесообразен там, где требуются помещения с большой свободной площадью, а также в условиях, когда здание воспринимает большие статические или динамические нагрузки.

Источник: studwood.net

Каркасно-панельные здания: виды, схемы каркасов, конструктивные элементы

В производственных, общественных и жилых зданиях – особенно повышенной этажности (более 30 этажей) – предпочтительным типом несущего остова является каркасный. Существуют два типа каркаса: легкий и тяжелый каркас, которые применяются только в связевой конструктивной схеме, поэтому в состав каркаса входят также стены жесткости.

Легкий каркас применяется в жилых и общественных зданиях, а тяжелый – в многоэтажных промышленных зданиях.

В большинстве случаев применяются как монолитные железобетонные каркасы, так и каркасы из унифицированных сборных изделий. Разработан ряд унифицированных каталогов. При этом, основываясь на методе открытой типизации, получены достаточно разнообразные решения каркасов, в которых принята одинаковая конструктивная система – ригельная, с расположением ригелей в одном направлении (предпочтительно в поперечном)

Каркасный несущий остов представляет собой пространственную систему (каркас; см. схему ниже), образованную: (для производственных зданий) колоннами, подкрановыми балками, стропильными и подстропильными фермами или же (для гражданских зданий) колоннами, ригелями и плитами междуэтажных перекрытий и покрытий, которая воспринимает все нагрузки, действующие на здание. Для зданий каркасного типа характерно четкое разделение конструкций по особенностям их работы (на несущие и ограждающие).

Таким образом, определяющим признаком при каркасном несущем остове является расположение ригелей каркаса. Ригелем называется стержневой горизонтальный элемент несущего остова (главная балка, ферма и т.п.), передающий нагрузки от перекрытий непосредственно на стойки каркаса.

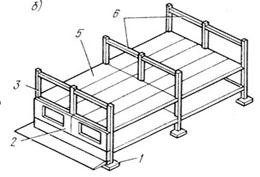

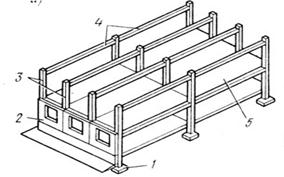

Различают четыре типа конструктивных каркасных систем:

с поперечным расположением ригелей; с продольным расположением ригелей

1 – столбчатый фундамент; 2 – наружная самонесущая стена; 3 – колонны; 4 – ригели; 5 – панели перекрытия.

Рисунок 10.1 – Конструктивные системы с поперечным продольном расположением ригелей

Рисунок 10.2 – Конструктивная система с перекрестным расположением ригелей и с безригельным решением

В безригельном каркасе ригели отсутствуют, а гладкие или кессонированные плиты перекрытий (так называемые безбалочные) опираются или на капители колонн, или непосредственно на колонны.

Серия унифицированных сборных железобетонных изделий 1.020-1 предназначь для строительства общественных и многоэтажных производственных каркасно-панельных зданий. Сборный железобетонный каркас серии запроектирован по связевой схеме, в которой роль горизонтальных диафрагм жёсткости выполняют диски сборных железобетонных перекрытий, а вертикальных – поперечные и продольные панельные стены, шаг между которыми определяется расчётом.

Габаритные схемы общественных и производственных зданий в серии 1.020-1 разработаны на основе следующих условий:

— оси колонн, ригелей и стен диафрагм жёсткости совмещены с разбивочными г дульными осями здания;

— шаги колонн в направлении пролёта ригелей 3; 6; 7.2 и 9 м;

— шаги колонн в направлении пролёта перекрытий 3; 6; 7.2; 9 и 12 м;

— высоты этажей в соответствии с функцией здания и укрупнённым модулем ЗМ составляет 3,3; 3,6; 4.2; 4,8; 6,0 и 7,2.

Конструктивные элементы серии 1.020-1

Колонны сечением 300×300 мм применяют для зданий высотой до 5 этажей, а сечением 400×400 мм для всех остальных случаев.

Предельная высота колонн составляет 15, 12 м, что позволяет в малоэтажных зданиях применять бесстыковые колонны, а в многоэтажных – обходиться минимальным числом стыков.

Стыки колонн – контактные со сваркой выпусков продольной рабочей арматуры, установкой хомутов и омоноличиванием стыка.

В номенклатуру входят следующие типы колонн – нижние высотой в два этажа с положением низа колонны ниже нулевой отметки на 1,1 м; средние – высотой в три–четыре и верхние в один-три этажа.

Колонны в пределах каждого этажа снабжены двумя (для средних ряд каркаса) или одной (при одностороннем примыкании диафрагм жесткости) консолью 150 x 150 мм. В случае, если необходимо размещение ригелей в двух взаимноперпендикулярных направлениях к колоннам приваривают дополнительные консоли (рисунок 10.3).

1 – закладная деталь для крепления ригелей; 2 – закладная деталь для крепления связей (устанавливается только у крайних колонн, расположенных у наружных стен); 3 – дополнительная консоль, изготавливаемая из отрезков листовой стали и привариваемая к закладной детали колонны.

Рисунок 10.3 – Консоли колонн

Все типы колонн (одно– и двух консольные) центрируются по разбивочным осям зданий. Колонны двухконсольные располагаются по средним и крайним рядам при применении навесных панелей наружных стен. Колонны одноконсольные устанавливают по крайним рядам при самонесущих наружных стенах и по средним рядам при одностороннем примыкании стен – диафрагм жёсткости в лестничных клетках.

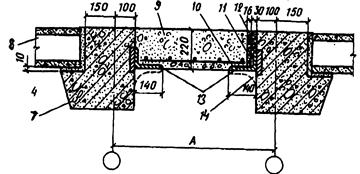

Стыки колонн по высоте контактные со сваркой выпусков продольной арматуры и с омоналичиванием узла сопряжения, (рисунок 10.4).

1 – колонна; 2 – ригель, 3,4,5 – плиты фасадные (3), рядовые (4) и распорные (5); 6 – ригели двухполочные; 7 – ригели однополочные; 8 – арматуры колонны; 9 – сварка; 10 – стальные хомуты; 11 – цементный раствор; 12 – бетон замоноличивания

Рисунок 10.4 – Схема компоновки каркаса и стык колонны

Ригели – таврового сечения с полкой по низу для опирания плит перекрытий, что уменьшает их суммарную конструктивную высоту. Применяют два типа размера ригелей по высоте – 450 и 600 мм, а по ширине – 550 и 600 мм. Выбор типа ригеля обусловлен нагрузкой на перекрытие и типом плит его составляющих. Сопряжение ригеля с колонной – шарнирное со скрытой консолью и приваркой низа ригеля к закладной детали консоли колонны

Перекрытия решены с использованием трёх типов изделий:

— многопустотных панелей высотой 220 и 300 мм, применяют для перекрытий пролётов до 9,0 м включительно;

— плит типа 2Т (и 1Т — добор) высотой 600 мм для пролётов 9 и 12 м;

— ребристые изделия высотой 220 мм — в качестве сантехнических панелей в местах проводки вертикальных инженерных коммуникаций, ребристые панели высотой 300 мм — в промышленных зданиях, при тяжёлых нагрузках. Элементы перекрытий разделяют на рядовые и связевые (плиты — распорки), передающие горизонтальные усилия на колонны.

Основные координационные размеры элементов перекрытий по ширине:

— для рядовых многопустотных плит 1,2 и 1,5 м;

— для пристенных и связевых 1,5 м;

— для ребристых сантехнических 1,5 м;

— для связевых плит типа 2Т — 3 м;

— для доборных типа 1Т-1.3, 1.5 и 1.7 м.

Стены-диафрагмы жёсткости выполняются из железобетонных панелей высотой в этаж и толщиной в 140 мм с одно- или двухсторонними консольными полками в верхней зоне для опирания перекрытий – СТБ 1331-2002 «Диафрагмы жесткости железобетонные. Технические условия».

При шаге колонн до 6.0 м ширина панели диафрагмы соответствует расстоянию в свету между колоннами; при шаге колонн 7.2 и 9.0 м стены диафрагмы проектируются составными из двух- трёх изделий с координационными размерами по длине 1, 2; 3.0 и 5.6 м.

Панели стен-диафрагм изготовляют глухими или с дверными проёмами. Шаг вертикальных диафрагм жёсткости, определяемый расчётом и должен быть не более 36,0 м (с кратностью в 6,0 м) по длине здания и не больше 18 м от края здания или температурно-деформационного шва.

|

1 — стенки жесткости; 2 — ригели; З — панели-распорки; 4 — колонны. |

| Рисунок 10.4 – Элементы, обеспечивающие пространственную жесткость каркас зданий |

Пространственная жесткость каркасных зданий (рисунок 10.5) обеспечивается:

— совместной работой колонн, связанных между собой ригелями и перекрытиями и образующих геометрически не изменяемую систему;

— установкой между колоннами стенок жесткости 1 или стальных вертикальных связей;

— сопряжением стен лестничных клеток с конструкциями каркаса;

— укладкой в междуэтажных перекрытиях (между колоннами) панелей-распорок 3.

Деформационные швы решены с применением парных колонн, величину зазора между которыми назначают в зависимости от принятых толщина наружных стен и сечения колонн (по таблице 10.1 и на рисунке 10.5) с устройством шва скольжения (по прокладке из двух слоев рубероида) между монолитным участком перекрытия и одной из его опор. Максимальная длина температурного отсека каркасно-панельного здания составляет 60 м.

Таблица 10.1 – Ширина деформационного шва (размер А)

| Толщина стеновых панелей, м | Ширина деформационного шва, мм, при сечении колонн |

| 300х300 | 400х400 |

1 – защитный слой; 2 – эластичная мастика; 3 – упругий шнур; 4–колонна; 5 – кирпичная кладка; 6 – цементный раствор; 7 – ригель; 8 – плита перекрытия; 9 – бетон замоноличивания; 10 – два слоя рубероида; 11 – доска; 12 – просмолённая пакля; 13 – стальные уголки; 14 – штукатурка

Рисунок 10.5 – Решение деформационного шва в плоскости перекрытия

Наружные стены решаются в двух конструктивных вариантах:

— ненесущими, с двухрядной разрезкой на простеночные и поясные панели.

Конструкция панелей однослойная из лёгкого автоклавного ячеистого бетона или трёхслойная железобетонная с эффективными утеплителями. Номенклатуру сборных элементов наружных стен составляют поясные, простеночные, подкарнизные, парапетные, цокольные панели. Толщина легкобетонных панелей равна 250, 300, 350 и 400 мм, а из ячеистого бетона -250 и 300 мм.

Панели самонесущих стен устанавливают по цементно-песчаному раствору на цокольные и простеночные и крепят поверху на сварке по закладным деталям к колоннам. Панели ненесущих стен устанавливают на фасадные ригели, консоли колонн или опорные металлические столики колонн и закрепляются в трёх точках — к одной из опор и поверху к колоннам каркаса.

Привязка панелей наружных стен к каркасу единая – с зазором 20 мм между гранью колонны и внутренней плоскости стены. Фундаменты каркасно-панельных зданий серии 1.020-1 в зависимости от геологических условий площадки строительства могут быть решены сборными железобетонными стаканного типа, свайными с монолитным ростверком на кустах свай или в виде монолитной плиты.

Классификация и основные параметры фундаментов установлены в соответствии с СТБ 1076-97 «Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия».

Фундаменты типа 1Ф устанавливаются под колонны сечением 300х300 мм; 2Ф – под колонны сечением 400 х 400 мм.

Источник: studopedia.ru