специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений. МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути: –Вологда: Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ВТЖТ – филиал ПГУПС), 2015.

Методические указания и контрольные задания по «Устройству железнодорожного пути» составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальностям среднего профессионального образования 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Методические указания призваны обеспечить самостоятельную работу студентами заочной формы обучения.

| Рассмотрено на заседании методического совета Вологодского техникума железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ВТЖТ – филиал ПГУПС) Протокол № от Председатель: Семикова Т.В. |

Строящаяся железная дорога RDR2 Дополнительное задание

Составитель: Чудецкая Т.Н., преподаватель ВТЖТ – филиал ПГУПС

Содержание

| Введение …………………………………………………………….. |

| Содержание обучения по МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути |

| Примерный тематический план …………………………………………… |

| Примерный перечень лабораторных и практических занятий……… |

| Задания на контрольную работу №1……………. Методические указания по выполнению контрольной работы №1 |

| Задания на контрольную работу №2 Методические указания по выполнению контрольной работы №2 Задания на контрольную работу №3 Методические указания по выполнению контрольной работы №3 Приложения |

| Вопросы к экзамену по МДК 03.01………………………. |

| Информационное обеспечение обучения. . |

Введение.

Методические указания и задания на контрольную работу разработаны в соответствии с «Рекомендациями по разработке методических указаний и контрольных заданий для студентов – заочников образовательных учреждений среднего специального образования» и предназначены студентам заочной формы обучения специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

МДК 03.01 «Устройство железнодорожного пути» является частью профессионального модуля ПМ 03 «Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений» и является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 270835 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности и профессиональных компетенций ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, верхнего строения пути.

Как строят железную дорогу

С целью овладения профессиональными компетенциями и основным видом профессиональной деятельности обучающийся в ходе освоения МДК 03.01 «Устройство железнодорожного пути» должен:

иметь практический опыт:

– по определению конструкции железнодорожного пути;

– по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах;

– производить осмотр участка железнодорожного пути;

– выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна;

– конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути.

Учебным планом предусмотрено выполнение трех контрольных работ по МДК03.01: две контрольные работы по теме «Конструкция железнодорожного пути» и одна контрольная работа по теме «Устройство рельсовой колеи». Две контрольные работы должны быть выполнены и сданы на 4 курсе и одна контрольная работа на 5 курсе.

Промежуточной формой аттестации по МДК 03.01на 4 курсе является дифференцированный зачет, на 5 курсе устный экзамен, вопросы для подготовки к которому внесены в методические указания.

Список литературы включает основные и дополнительные источники.

Задания на контрольные работы составлено в 50 вариантах. Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента по таблице вариантов, в которой приведены номера вопросов и задач для каждого варианта контрольной работы.

Содержание обучения по МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути..

Верхнее строение пути.

Конструкции и элементы верхнего строения пути (рельсы, опоры, промежуточные и рельсовые скрепления).

Угон пути, вызывающие его причины и закрепление.

Бесстыковой путь: конструкция, работа, технические условия на укладку.

Конструкция пути на мостах.

Примерный перечень лабораторных и практических работ.

| 1. Определение основных параметров и разработка поперечного профиля земляного полотна |

| 2. Осмотр и измерение элементов земляного полотна. |

| 3. Расчет гидравлический водоотводной канавы |

| 4. Расчет глубины заложения дренажа |

| 5. Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду. |

| 6. Раскладка шпал по эпюре на рельсовом звене |

| 7. Определение конструкции промежуточного скрепления |

| 8. Определение конструкции рельсового стыкового скрепления |

| 9. Расчет количества элементов верхнего строения пути в штуках и тоннах, балласта в м3 на конкретное протяжение пути |

| 10. Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном классе пути |

| 11. Определение условий укладки бесстыкового пути |

| 12. Определение температурных интервалов закрепления бесстыкового пути. Температурная диаграмма бесстыкового пути |

| 13. Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода |

| 14. Определение вида, типа и марки стрелочного перевода |

| 15. Изучение конструкции корневых устройств |

| 16. Изучение конструкции крестовин |

| 17. Измерение ординат переводной кривой |

| 18. Проверка стрелочного перевода по ширине колеи |

| 19. Измерение шага остряка |

| 20. Измерение желобов в крестовине и контррельсах |

| 21. Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей |

| 22. Работа с эпюрами стрелочных переводов |

| 23. Измерение геометрических параметров стрелочного перевода |

| 24. Разбивка закрестовинной кривой |

| 25. Расчет геометрических параметров нормального съезда и стрелочной улицы |

| 26. Определение соответствия обустройства переезда требованиям Инструкции ЦП/483 |

| 27. Определение габаритных расстояний и междупутий |

| 28. Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути |

| 29. Выполнение измерений пути по шаблону и уровню |

| 30. Расчет длины переходных кривых на двухпутном участке в кривой |

| 31. Отвод возвышения наружной рельсовой нити |

| 32. Определение количества укороченных рельсов |

| 33. Расчет укладки укороченных рельсов |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Задания на контрольную работу №1.

Таблица 1- Варианты заданий для контрольной работы №1

| Последние цифры шифра | № варианта | №№ вопросов и задач | Последние цифры шифра | № варианта | №№ вопросов и задач |

| 01 51 | 1 50 66 77 95 | 26 76 | 1 26 67 81 95 | ||

| 02 52 | 2 49 67 78 96 | 27 77 | 2 27 68 82 96 | ||

| 03 53 | 3 48 68 78 97 | 28 78 | 3 28 69 83 97 | ||

| 04 54 | 4 47 69 79 98 | 29 79 | 4 29 70 84 98 | ||

| 05 55 | 5 46 70 80 99 | 30 80 | 5 30 71 85 99 | ||

| 06 56 | 6 45 71 81 100 | 31 81 | 6 31 72 86 100 | ||

| 07 57 | 7 44 72 82 101 | 32 82 | 7 32 73 77 101 | ||

| 08 58 | 8 43 73 83 102 | 33 83 | 8 33 74 78 102 | ||

| 09 59 | 9 42 74 84 103 | 34 84 | 9 34 75 79 103 | ||

| 10 60 | 10 41 51 85 104 | 35 85 | 10 35 76 80 104 | ||

| 11 61 | 11 40 52 86 105 | 36 86 | 11 36 51 81 105 | ||

| 12 62 | 12 39 53 77 106 | 37 87 | 12 37 52 82 106 | ||

| 13 63 | 13 38 54 78 107 | 38 88 | 13 38 53 83 107 | ||

| 14 64 | 14 37 55 79 108 | 39 89 | 14 39 54 84 108 | ||

| 15 65 | 15 36 56 80 109 | 40 90 | 15 40 55 85 109 | ||

| 16 66 | 16 35 57 81 110 | 41 91 | 16 41 56 86 110 | ||

| 17 67 | 17 34 58 82 111 | 42 92 | 17 42 57 77 111 | ||

| 18 68 | 18 33 59 83 87 | 43 93 | 18 43 58 78 87 | ||

| 19 69 | 19 32 60 84 88 | 44 94 | 19 44 59 79 88 | ||

| 20 70 | 20 31 61 85 89 | 45 95 | 20 45 60 80 89 | ||

| 21 71 | 21 30 62 86 90 | 46 96 | 21 46 61 81 90 | ||

| 22 72 | 22 29 63 77 91 | 47 97 | 22 47 62 82 91 | ||

| 23 73 | 23 28 64 78 92 | 48 98 | 23 48 63 83 92 | ||

| 24 74 | 24 27 65 79 93 | 49 99 | 24 49 64 84 93 | ||

| 25 75 | 25 26 66 80 94 | 50 100 | 25 50 65 85 94 |

Вопросы №№ 1-25.

1. Приведите классификацию железнодорожных линий по классам, группам и категориям.

2. Перечислите основные элементы железнодорожного пути и назначение каждого их них.

3. Опишите форму основной площадки земляного полотна на перегонах. Поясните, почему основная площадка земляного полотна однопутных линий имеет иную форму, чем на двухпутных линиях.

4. Приведите классификацию поперечных профилей земляного полотна. Укажите, в каких случаях производится индивидуальное проектирование поперечных профилей земляного полотна.

5. Перечислите виды грунтов, используемых при возведении земляного полотна и их основные свойства.

6. Укажите назначение резервов. Вычертите поперечные профили резервов в зависимости от ширины резерва по дну.

7. Вычертите схематическое изображение поперечного профиля насыпи при поперечной крутизне основания от 1:5 до 1:3. Поясните особенности подготовки основания насыпей.

8. Укажите, что является раздельными пунктами, имеющими путевое развитие. Вычертите поперечные профили земляного полотна раздельных пунктов.

9. Вычертите схематическое изображение поперечного профиля выемки в переувлажненных глинистых грунтах. Назовите основные конструктивные элементы поперечного профиля. Поясните, для чего предусматривается замена глинистого грунта дренирующим, а также назначение устройств закюветных полок.

10. Укажите особенности переустройства однопутного земляного полотна в двухпутное. Перечислите, какие меры должны соблюдаться для получения монолитного, устойчивого земляного полотна.

11. Поясните, как определяется тип болота. Укажите общие требования к устройству насыпи на болотах.

12. Приведите примеры устройства насыпей на болотах | типа в зависимости от глубины болота и высоты насыпи.

13. Приведите примеры устройства насыпей на болотах || типа. Укажите назначение торфоприемников.

14. Вычертите поперечный профиль насыпи на болотах

Типа. 15. Приведите виды устройств и сооружений для отвода поверхностных вод. Укажите условия их применения и основные размеры в поперечном сечении. 16. Опишите расчет размеров водоотводных канав.

Поясните, как производится укрепление откосов и дна канавы. 17. Приведите классификацию дренажных сооружений, укажите их назначение. Укажите отличие между дренажным лотком и лотком для отвода поверхностных вод. 18. Приведите схему, поясняющую устройство закрытого трубчатого дренажа траншейного типа; поясните назначение каждого из его элементов.

Какие трубы применяются при устройстве таких дренажей? 19. Поясните, как укрепляются откосы подтопляемых насыпей. 20. Укажите, какие применяются способы для укрепления грунтов. 21. Поясните, каким деформациям и повреждениям подвержена основная площадка земляного полотна; причины их возникновения. 22.

Укажите, какие меры применяются для устранения деформаций основной площадки земляного полотна. 23. Поясните причины возникновения пучин и способы их ликвидации в балластном слое и в земляном полотне. 24. Приведите причины возникновения повреждений откосов земляного полотна, опознавательные признаки и меры по их предупреждению.

25. Поясните причины и опознавательные признаки повреждения и разрушения земляного полотна, а также мероприятия по восстановлению и усилению насыпей.

Задачи №№ 26 – 50.

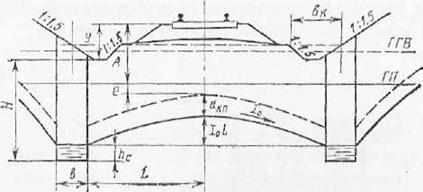

Вычертить схематическое изображение поперечного профиля насыпи. Определить основные размеры земляного полотна и размеры устройств, указать их на схеме.

Таблица № 2- Исходные данные для задач №№ 26-50.

| № Зада чи. | Категория железной дороги. | Число путей. | Род грунта | Попереч ный уклон местности | Отметка проектной бровки земляного полотна | Отметка земли по оси полотна | Перечень устройств | % грунта насыпи из резерва |

| Сп | 1:12 | 86,34 | 78,67 | резерв | ||||

| Сг | 1:9 | 65,78 | 56,67 | резерв | ||||

| Сп | 1:11 | 143,98 | 135.87 | резерв | ||||

| Сп | 1:16 | 254,56 | 247,76 | резерв | ||||

| Сг | 1:9 | 243,67 | 236.45 | резерв | ||||

| Сг | 1:10 | 245,76 | 237,89 | резерв | ||||

| КП | 1:14 | 154,76 | 146,99 | резерв | ||||

| Сг | 1:14 | 153,76 | 145,67 | резерв | ||||

| Сп | 1:8 | 154,96 | 145,12 | резерв | ||||

| Сг | 1:15 | 345,87 | 338,67 | резерв | ||||

| Сп | 1:17 | 154,76 | 146,87 | резерв | ||||

| Сп | 1:10 | 143,56 | 136,12 | резерв | ||||

| Сп | 1:9 | 98,56 | 92,77 | резерв | ||||

| Сг | 1:16 | 243,89 | 234,78 | резерв | ||||

| Кп | 1:9 | 254,65 | 247,66 | резерв | ||||

| Сп | 1:13 | 98,56 | 91,66 | резерв | ||||

| Сг | 1:19 | 89,65 | 82,67 | резерв | ||||

| Сп | 1:14 | 32,76 | 25,11 | резерв | ||||

| Сг | 1:9 | 235,66 | 227,56 | резерв | ||||

| Сг | 1:17 | 153,56 | 146,23 | резерв | ||||

| Сп | 1:14 | 243,77 | 236,87 | резерв | ||||

| КП | 1:17 | 98,66 | 93,54 | резерв | ||||

| Сг | 1:17 | 265,87 | 257,67 | резерв | ||||

| Сп | 1:12 | 97,68 | 90,45 | резерв | ||||

| Сп | 1:8 | 121,88 | 113,76 | резерв |

Кп – крупно – зернистый песок.

Задачи №№ 51 — 76.

Вычертить схематическое изображение поперечного профиля выемки. Определить основные размеры земляного полотна и размеры устройств, указать их на схеме.

Таблица № 3 — Исходные данные для задач №№ 51-76

| № Зада чи. | Категория железной дороги. | Число путей. | Род грунта | Попереч ный. уклон местности | Отметка проектной бровки земляного полотна | Отметка земли по оси полотна | Перечень устройств | % грунта насыпи из резерва или % грунта выемки в кавальер |

| Сг | 1:14 | 134,23 | 143,12 | кавальер | ||||

| Сп | 1:8 | 123.56 | 130,45 | кавальер | ||||

| Сг | 1:10 | 124,54 | 132,65 | кавальер | ||||

| Сп | 1:17 | 123,98 | 130,56 | кавальер | ||||

| Сп | 1:7 | 125,67 | 133,98 | кавальер | ||||

| Сг | 1:12 | 254,67 | 261,54 | кавальер | ||||

| Сп | 1:8 | 176,87 | 182,76 | кавальер | ||||

| Сг | 1:12 | 143,87 | 150,77 | кавальер | ||||

| Сг | 1:9 | 165,98 | 173,56 | кавальер | ||||

| Сп | 1:11 | 243,86 | 251,77 | кавальер | ||||

| Сг | 1:12 | 176,88 | 184,65 | кавальер | ||||

| Сп | 1:11 | 243,89 | 251,98 | кавальер | ||||

| Сп | 1:12 | 89,56 | 93,67 | кавальер | ||||

| Сп | 1:12 | 143,76 | 150,56 | кавальер | ||||

| Сг | 1:7 | 254,54 | 261,67 | кавальер | ||||

| Сп | 1:14 | 143,66 | 151,45 | кавальер | ||||

| Сп | 1:7 | 254,87 | 260,33 | кавальер | ||||

| Сг | 1:13 | 132,76 | 140,57 | кавальер | ||||

| Сп | 1:9 | 156,76 | 167,22 | кавальер | ||||

| Сп | 1:13 | 98,45 | 109,66 | кавальер | ||||

| Сп | 1:12 | 154,77 | 161,44 | кавальер | ||||

| Сг | 1:11 | 121,58 | 130,23 | кавальер | ||||

| Сп | 1:7 | 132,65 | 141,67 | кавальер | ||||

| Сг | 1:17 | 142,87 | 150,45 | кавальер | ||||

| Сг | 1:12 | 154,67 | 162,68 | кавальер | ||||

| Сп | 1:12 | 132,45 | 142,67 | кавальер |

Задачи №№77- 86.

Определить глубину канавы h, продольный уклон i,сравнить скорость движения воды с допустимой и сделать вывод необходимы укрепления откосов и дна канавы.

Таблица № 4 – Исходные данные для задач №№77 -86.

| № задачи | Расход воды м3/с | Грунты | Род русла канавы |

| 2,8 | Песок мелкий с примесью среднезернистого | уплотненные стенки в грунте | |

| 3,0 | Песок среднезернистый с примесью крупного | грубое бетонирование | |

| 3,0 | Песок крупный с примесью гравия | Земляные стенки в обычном состоянии, | |

| 2,5 | Гравий мелкий с примесью среднезернистого | уплотненные стенки в грунте | |

| 2,4 | Галька среднезернистая с песком и гравием | грубое бетонирование | |

| 2,3 | Галька с мелким булыжником и гравием | уплотненные стенки в грунте | |

| 2,2 | Глины для малоплотных грунтов | Мощение булыжником | |

| 1,6 | Глины для среднеплотных. грунтов | Мощение булыжником | |

| 1,5 | Суглинки для малоплотных грунтов | уплотненные стенки в грунте | |

| 2,3 | Суглинки для среднеплотных. грунтов | Мощение булыжником |

Задачи №№ 87 — 111

Определить глубину заложения закрытого трубчатого (несовершенного) дренажа траншейного типа на основе исходных данных, приведенных в табл.3 (грунт-суглинок). Вычертить поперечный разрез выемки и дренажа. Указать основные размеры.

Таблица 5- исходные данные для задач №№ 87-111

| № задачи | Категория железной дороги | Число путей | Класс пути | Глубина промерзания; м | Вид дренажа | Положение уровня грунтовых вод относительно дна кювета,м |

| | | 1 класс | 1,45 | односторонний подкюветный | -0,15 | ||

| || | 2 класс | 1,84 | двусторонний подкюветный | -0,25 | ||

| 3 класс | 1,53 | двусторонний и закюветный | +0,28 | |||

| | | 2 класс | 2,02 | односторонний подкюветный | -0,30 | ||

| | | 1 класс | 1,82 | двусторонний подкюветный | -0,10 | ||

| || | 2 класс | 2,10 | односторонний подкюветный | -0,25 | ||

| 4 класс | 1,49 | двусторонний закюветный | +0,40 | |||

| | | 1 класс | 1,88 | односторонний подкюветный | -0,20 | ||

| || | 2 класс | 1,65 | двусторонний подкюветный | -0,30 | ||

| 3 класс | 1,78 | двусторонний закюветный | +0,30 | |||

| | | 1 класс | 1,45 | двусторонний подкюветный | -0,25 | ||

| || | 2 класс | 1,56 | двустороннийзакюветный | -0,20 | ||

| 1 класс | 1,83 | односторонний подкюветный | +0,15 | |||

| | | 2 класс | 1,75 | двусторонний подкюветный | +0,10 | ||

| || | 2 класс | 1,67 | двустороннийзакюветный | -0,10 |

Класс 1,69 двусторонний закюветный -0,20 | 1 класс 1,75 двусторонний подкюветный -0,10 || 2 класс 1,74 односторонний подкюветный -0,20 2 класс 1,81 двусторонний подкюветный -0,30 | 1 класс 1,91 односторонний подкюветный +0,15 || 3 класс 1,95 двусторонний подкюветный -0,10 2 класс 1,52 двусторонний закюветный -0,30 Примечание: Знак «+» означает, что уровень грунтовых вод расположен выше дна кювета; знак « — » ниже дна кювета.

Вопросы 1 – 25.

Ответы на большинство вопросов можно найти в учебниках [1] и [2], при необходимости более детального изучения вопроса студентам рекомендуется использование дополнительной литературы, указанной в списке.

Задачи 26 – 50.

При решениизадач обучающийся должен:

— определить ширину основной площадки земляного полотна.

— определить размеры и форму основной площадки земляного полотна.

— определить высоту насыпи.

— определить крутизну уклонов откосов насыпи.

— определить площадь поперечного сечения насыпи.

— определить количества резервов.

— определить площади и размеров поперечного сечения резервов.

— вычертить схематическое изображение поперечного профиля насыпи с обустройствами.

1. Определение ширины основной площадки земляного полотна.

Ширину основной площадки земляного полотна рекомендуется принимать по таблице №6

Таблица № 6- Ширина основной площадки земляного полотна С,м.

| Категория железнодорожных линий | Число главных путей. | Ширина основной площадки земляного полотна на прямых участках пути, м, при использовании грунтов |

| Глинистых, легко выветривающихся, мелких и пылеватых песков. | Дренирующих и крупнообломочных | |

| Скоростные и особогрузонапряженные | 11,7 | 10,7 |

| I и II | 7,6 | 6,6 |

| III | 7,3 | 6,4 |

| IY | 7,1 | 6,2 |

На двухпутном участке ширина основной площадки земляного полотна увеличивается на ширину междупутья (4,1м).

2.Определение размеров и формы основной площадки земляного полотна.

Размеры и форма основной площадки земляного полотна зависит от рода грунта, количества путей, категории железной дороги.

Для дренирующих грунтов основная площадка земляного полотна горизонтальная

Для недренирующих грунтов форма основной площадки зависит от количества путей.

Для однопутных участков основная площадка земляного полотна – трапеция.

Для двухпутных участков – треугольник.

Определение высоты насыпи.

Высота насыпи Ннас. Определяется разностью отметок проектной бровки основной площадки земляного полотна и отметки земли по оси земляного полотна (см. исходные данные Таблица 2.)

4.Определение крутизны уклонов откосов насыпи.

Крутизна уклона откоса определяется по таблице №7.

Таблица № 7 – Крутизна уклонов откосов насыпи

| Характеристика грунтов. | Крутизна откосов |

| Насыпи высотой до 12 метров из крупно- и среднезернистого песка, гравия, гальки, щебеночных грунтов. | 1:1,5 |

| Насыпи высотой до 12 метров из глинистых грунтов, мелких и пылеватых грунтов: — в верхней части высотой до 6 метров -в нижней части высотой от 6 до 12 метров | 1:1,5 1:1,75 |

| Насыпи из глинистых грунтов тугопластичной консистенции | 1:2 |

Вопросы №№ 51 – 76

При решениизадач обучающийся должен:

— определить ширину основной площадки земляного полотна;

— определить размеры и форму основной площадки земляного полотна;

— определение глубину выемки;

— определить крутизну уклонов откосов выемки;

— определить площадь поперечного сечения выемки;

— определить количества кавальеров;

-определить площадь и размеры поперечного сечения кавальеров;

— схематически изобразить поперечный профиль выемки с обустройствам

Определение глубины выемки.

Глубина выемки Н выемки определяется разностью отметки земли по оси земляного полотна и проектной отметкой бровки земляного полотна (см. исходные данные Таблица №2).

Задачи №№77-86.

При решениизадач обучающийся должен:

— определить глубину канавы h,м;

— определить продольный уклон I дна канавы;

— сравнить расчетную скорость движения воды в канаве с допустимой и сделать вывод необходимы или нет укрепления.

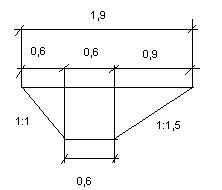

1. Принимается форма канавы трапециедальная, уклон откосов канавы 1:1,5, ширинам канавы по дну а = о,6 м.

Задача решается методом подбора.

Вначале задаются глубиной воды в канаве h (принимается не менее 0,6м) и уклоном i (принимается не менее 0,003)

2.Определение площади живого сечения канавы

w = ah + mh 2 , (1.18)

где a – ширина канавы по дну, м;

h – глубина воды в канаве, м ;

m – коэффициент крутизны уклона откоса m =1,5

3. Определение смоченного периметра сечения канавы

4.Определение гидравлического радиуса

Зная значение R и род русла канавы, пользуясь данными таблицы, определяем значение коэффициента С

Таблица 10 – Коэффициент С

| Род грунта канавы | Гидравлический радиус R, м | ||||||

| 0,05 | 0,10 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,00 | |

| Очень гладкие стенки (цементная штукатурка, троганные доски) | 48,7 | 54,3 | 60,7 | 64,3 | 67,1 | 69,5 | 76,9 |

| Гладкие стенки (нестроганые доски, бетон) | 41,0 | 46,2 | 52,0 | 55,7 | 58,4 | 60,7 | 67,8 |

| Мощение булыжником, хорошо уплотненные стенки в грунте | 23,8 | 27,3 | 32,2 | 35,3 | 37,8 | 39,7 | 46,0 |

| Бутовая кладка, грубое бетонирование | 18,6 | 22,4 | 26,9 | 29,9 | 32,2 | 34,0 | 40,0 |

| Земляные стенки в обычном состоянии, заросшее мощение | 13,9 | 17,3 | 21,3 | 24,0 | 26,0 | 27,8 | 33,3 |

| Одернованные откосы и мощеное дно | 10,9 | 13,8 | 17,4 | 19,9 | 21,8 | 23,4 | 26,6 |

6.Определение скорости течения воды в канаве

где i- продольный уклон дна канавы.

7.Определение расчетного расхода

Необходимо сравнить полученный и заданный в задании расход, разница этих величин не должна превышать 5%, в противном случае необходимо изменить размеры канавы.

8. Сравнение расчетной скорости движения воды в канаве с допустимой. Вывод о необходимости укрепления канавы.

Таблица 11- Допускаемые скорости течения воды, м/с

| Грунты | Средняя глубина потока, м | |||

| 0,4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |

| Для несвязных грунтов | ||||

| Песок мелкий с примесью среднезернистого | 0,05 – 0,25 | 0,3 – 0,45 | 0,4 – 0,55 | 0,45 – 0,6 |

| Песок среднезернистый с примесью крупного | 0,35 – 0,5 | 0,45 – 0,6 | 0,55 – 0,7 | 0,6 – 0,75 |

| Песок крупный с примесью гравия | 0,5 – 0,65 | 0,6 – 0,75 | 0,7 – 0,8 | 0,75 – 0,9 |

| Гравий мелкий с примесью среднезернистого | 0,65 – 0,8 | 0,75– 0,85 | 0,8 -1,0 | 0,9 – 1,1 |

| Галька среднезернистая с песком и гравием | 1,1 – 1,25 | 1,2 – 1,45 | 1,35– 1,65 | 1,5 – 1,85 |

| Галька с мелким булыжником и гравием | 1,5 – 2,0 | 1,85 – 2,4 | 2,1 – 2,75 | 2,3 – 3,1 |

| Для связных грунтов | ||||

| Глины 1 | 0,35/0,7 | 0,4/0,85 | 0,45/0,95 | 0,50/1,1 |

| Суглинки 1 | 0,35/0,65 | 0,4/0,8 | 0,45/0,9 | 0,5/1,0 |

1 В числителе даны значения для малоплотных грунтов, в знаменателе – для среднеплотных.

Задачи №№ 87-111

По учебнику «Железнодорожный путь» [1] необходимо изучить раздел: «Водоотводные устройства и сооружения».

На основании исходных данных (табл.5) необходимо выбрать расчетную схему дренажа.

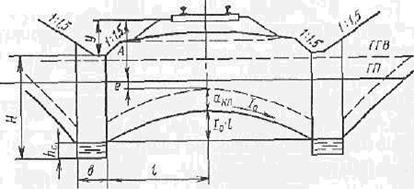

Ниже приводятся расчетные схемы дренажей.

1. Выбор схемы дренажа.

Схема одностороннего подкюветного дренажа (рис.11)

В этом случае расчет относят к вертикали, расположенной на расстоянии 0,25-0,50 м за концами шпал со стороны, противоположной одностороннему дренажу.

Схема двухстороннего подкюветного дренажа (рис.12)

Рис 12. Рис 12. |

Схема двухстороннего закюветного дренажа (рис.13)

Для двусторонних дренажей расчетная ось располагается по оси земляного полотна

Примечание: На рисунках 11.12 и 13 «ГГВ» — уровень грунтовых вод до устройства дренажа; ГП – глубина промерзания земляного полотна.

Расчет глубины дренажа

2.1 Формула для определения глубины дренажа

Глубина траншеи Н несовершенного дренажа определяется по формуле:

где А – глубина промерзания балластного слоя и земляного полотна, м ; ( см. задание).

I0 — уклон кривой депрессии осушаемых грунтов;

для супесей I0=0,02 – 0,05;

для суглинков – 0,05 – 0,1;

для глины – 0,1 — ,02;

для песчаных грунтов – 0,003 – 0,02;

l – расстояние от стенки дренажной траншеи до расчетного сечения – сечение в котором определяется необходимое понижение уровня грунтовых вод

2.2 Определение l для одностороннего подкюветного дренажа

2.2.1.На однопутном участке

l = l1 + l2 , при этом l1 = С/2 + В (1.24)

где С – ширина основной площадки земляного полотна в зависимости то категории железной дороги, рода грунта и количества путей; м (см. табл. 6).

В – горизонтальная проекция путевого откоса кювета ( при уклоне откоса 1: 1,5 и глубине кювета 0, 6м В = 0,9м).

l2 – расстояние, равное половине длины шпалы, плюс 0, 25 – 0,5м (см. рис.11).

2.2.2 На двухпутном участке

где Е – ширина междупутья, м

2.3 Определение l для двухстороннено подкюветного дренажа.

L = С/2 +B (1.26)

2.4 Определение l для для двухстороннего закюветного дренажа.

где bк – ширина кювете поверху

b – ширина дренажной канавы, принимается 0,8 – 1,0м

aкп – высота капиллярного поднятия воды над кривой депрессии

( для песчаных грунтов 0,3 – 0,4м;

для супесей и суглинков 0,4 – 0,5м;

для глин 0,6 – 0,8м)

e – величина возможного колебания в разные годы уровня капиллярных вод и глубины промерзания (0,23 – 0,25м).

h – расстояние от верха дренажной трубы до дна дренажа, (0,3 – 0,5м)

2.5 Определение у.

y – расстояние от верха конструкции пути до верха дренажа, м

hкюв. – глубина кювета, м;

hсл. пр – толщина сливной призмы, м;

hпесч. под – толщина песчаной подушки под шпалой, м;

hбалл. – толщина балласта под шпалой, м;

hшпалы, — толщина шпалы ,м.

При применении деревянных шпал из значения y необходимо вычесть 3 см – расстояние от верхней постели шпалы до балластного слоя.

2.6 Расчет глубины дренажа.

2.7 Схематическое изображение дренажа с указанием всех размеров.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

Задания на контрольную работу №2.

Таблица 1- Варианты заданий для кон

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Источник: cyberpedia.su

Типовая задача №1 «Определение сметной стоимости строительства участка железнодорожной линии»

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»

«Строительство магистральных железных дорог»

Выполнил студент группы СЖД-305 ______________ Шустрова В.И.

Проверил, к.э.н., доцент ______________ Наркевская Т.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

Кафедра «Экономика и менеджмент в строительстве»

Задание на типовую задачу № 1 – Определение сметной стоимости строительства участка железнодорожной линии

«Экономика строительства магистральных железных дорог»

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»

«Строительство магистральных железных дорог»

Студент группы ____________ _____________________________________

Содержание пояснительной записки:

Расчет объемов работ (подготовительных работ, работ по возведению земляного полотна, работ по возведению ВСП)

Составление локальных сметных расчетов по главам «Подготовка территории строительства», «Возведение земляного полотна», «Возведение верхнего строения пути»

Составление объектной сметы

Составление калькуляции транспортных расходов

Составление калькуляции стоимости материалов

Определение затрат по главам сводного сметного расчета по укрупненным показателям стоимости

Составление сводного сметного расчета

Исходные данные:

1. Район строительства _____________________________________

2. Длина главного / станционного пути, км _____________________

3. Количество деревьев на 1 га: _________

твердых пород ___________________

мягких пород ____________________

Локальная смета на возведение земляного полотна:

4. Группа грунта: скрепер ____________

5. Дальность транспортировки грунта: _______________________

6. Средняя высота насыпи, м ______________________

7. Средняя глубина выемки, м _____________________

8. Посев многолетних трав: вручную, % _____________

механизированным способом, % _______

Локальная смета на возведение верхнего строения пути:

9. Тип рельсов Р65, длина рельса – 25 м

10. Количество шпал на 1 км пути: _________ шт.

11. Высота балластной призмы: на главном пути, м ______________

на станционных путях, м __________

12. Вид балласта — щебеночный.

13. Марка стрелочных переводов 1/11, количество ________ шт.

Марка стрелочных переводов 1 /9, количество ________ шт.

14. Устройство деревянных упоров – 2 шт.

15. Количество переездов через один путь без пропуска воды шириной 6 м – 1 шт.

Для подготовки к выполнению типовой задачи рекомендуется следующая литература:

Источник: studfile.net

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящие указания составлены для проектных организаций, занимающихся проектированием железных и автомобильных дорог с целью облегчить сбор данных, необходимых для составления проектов организации строительства / ПОС/.

Основным руководящим документом для составления ПОС является Инструкция о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства строительных и монтажных работ.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми указанной инструкцией, и составлены настоящие указания.

Собранные для ПОС данные, как правило, должны обеспечивать возможность составления и сравнения нескольких схем решений основных, для данного строительства , вопросов ПОС с целью выбора наиболее экономичного варианта.

При сборе данных, относящихся к транспортировке строительных материалов, следует иметь ввиду, что при переходе на новую методику ценообразования, устанавливающую твердую сметную цену этих материалов франко-строительная площадка, расстояния и способы перевозки материалов не будут влиять на сметную стоимость строительства .

В тех случаях, когда транспорт материалов будет производиться силами строительной организации, или за ее счет, эти расстояния и способы скажутся на себестоимости строительных работ и потому должны быть отражены в проектных разработках. Таким образом и при новой методике ценообразования эти данные могут потребоваться, но при этом отпадает необходимость их согласования с заказчиком. Собранные по этому вопросу данные заносятся в ведомость, форма которой приведена в приложении 1.

Получаемые от различных организаций справки, письма, акты и другие документы, должны быть достаточно полными, содержать все необходимые сведения по затронутому вопросу и надлежащим образом оформлены. Для обеспечения этого при составлении письменных или телеграфных запросов следует четко и ясно ставить вопросы и подробно указывать, какие именно сведения требуются.

При получении противоречивых сведений по одному и тому же вопросу необходимо производить дополнительную проверку и уточнение полученных данных.

В тех случаях, когда по какому-либо вопросу имеется согласование, полученное ранее, надо убедиться в том, что условия не изменились и согласование не потеряло свою силу.

Указания не предрешают вопроса о том, какие данные должны быть собраны изыскательскими партиями, какие — авторами отдельных разделов проекта и какие — специалистами, ведущими разработку ПОС. Однако, во всех случаях, сбор и координация данных для составления проекта организации строительства и сметной документации должны поручаться специалистам, хорошо знающим современное строительство, его техническую оснащенность и организационные формы.

Необходимо чтобы автор ПОС выезжал на место и лично знакомился с условиями строительства .

Образцы письменных запросов, направляемые в различные организации, приводятся в приложениях 2 — 8.

II. СБОР ДАННЫХ И СОГЛАСОВАНИЯ.

1 . Топографические материалы

Для проекта организации строительства кроме топографических материалов, входящих в состав комплексного проекта (планы в горизонталях, продольные и поперечные профили , планы карьеров, переходов рек и др.) должны быть представлены топографические материалы, по которым можно запроектировать временные сооружения, предусматриваемые вне полосы отвода проектируемого основного объекта (переправы, автодороги, склады, базы, поселки, подсобные предприятия и др.).

Если появится необходимость провести дополнительные топографические работы, то до их начала надо выяснить не производились ли ранее в районе строительства такие работы и если производились и имеются материалы, то их необходимо использовать. Сведения можно получить на месте в исполнительных комитетах, городских и поселковых советах и в проектных организациях.

При получении материалов ранее произведенных съемок должно быть установлено соответствие ситуационных данных существующему положению (границы населенных пунктов, лесных угодий, схемы путей сообщения и коммуникации и др.). В случае происшедших изменений в материалы вносятся коррективы.

2 . Климатические данные

Климатические условия района строительства определяют конструктивные решения и организацию строительства всех проектируемых сооружений и поэтому они получают соответствующее отражение в проекте.

Должны быть собраны следующие данные:

а) средняя по месяцам температура воздуха, сроки первых и последних заморозков;

б) направление, повторяемость и сила ветра — розы ветров. Надо помнить, что при изменении рельефа и линейном характере строек, розы ветров могут резко меняться;

в) среднегодовая и максимальная суточная величина атмосферных осадков, толщина снегового покрова и число дней с гололедом;

г) глубина промерзания почвы;

д) количество дней в году, в которые невозможно производство работ на открытом воздухе (низкая температура, метели).

Перечисленные данные можно получить на ближайших к строительству метеорологических станциях, отделениях Главного управления гидрометеорологической службы, сельскохозяйственных отделах исполнительных комитетов, метеослужбах аэродромов.

Некоторые данные можно взять из «Климатического справочника» Гидрометеоиздата.

3 . Геологические и гидрогеологические данные

Попикетное и поучастковое описание инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительства, наряду с другими данными, имеющимися в полевой документации изысканий и в составе проекта, как правило, обеспечивают возможность решения всех вопросов, связанных с проектированием организации строительства постоянных сооружений.

Необходимость в проведении дополнительных геологических и гидрогеологических обследований может возникнуть при разведке карьеров, размещении временных сооружений, изысканиях источников временного водоснабжения и др., если они располагаются вне полосы обследований при изысканиях.

В этих случаях данные собираются согласно перечню, приведенному в соответствующем разделе настоящих указаний.

4 . Обследование земель, подлежащих занятию при строительстве

При обследовании необходимо установить:

а) принадлежность земель (колхозам, совхозам, местным Советам депутатов трудящихся и различным предприятиям и ведомствам) и дать их краткое описание;

б) наличие на отводимых землях: предприятий, дорог, угодий (леса, сады, пашни, луга и т.д.), линий связи и энергоснабжения (воздушные, кабельные), трубопроводов , жилых и нежилых строений, подлежащих сносу и переносу, при этом намечаются строения, которые могут быть оставлены и использованы строительством как временно, так и постоянно;

в) численность переселяемого населения, намечаемые места и условия переноса строений и переселения;

г) размеры и порядок возмещения за земли, насаждения, посевы, строения и др.

д) санитарные условия района строительства.

Многие данные могут быть получены в архитектурно-планировочных управлениях, сельскохозяйственных отделах исполкомов, проектных организациях, занимающихся проектированием различных объектов в районе строительства дороги и т.д.

Отвод земель под все объекты строительства, как постоянные, так и временные, сносы и переносы строений и др. должен быть согласован в районных, городских, областных (краевых) исполнительных комитетах.

В тех случаях, когда размещение объектов предусматривается на землях, принадлежащих колхозам, необходимо отвод земли согласовать с правлениями этих колхозов, на землях, подлежащих Гослесфонду — с местными органами лесного хозяйства и на землях совхозов и подсобных хозяйств предприятий и учреждений — с директорами этих организаций. В необходимых случаях согласования производятся ведомствами, в подчинении которых находятся указанные организации.

В обязанность проектных организаций входит лишь установление принципиальных возможностей отвода земельных участков, необходимых строительству . Возбуждение официальных ходатайств об отводе земельных участков и получение соответствующих разрешений на занятие этих участков возлагается на застройщика (дирекцию строящегося предприятия или заказчика).

5 . Строительные материалы

Прежде чем принять решение об открытии собственного предприятия, (карьера) надо иметь твердую уверенность в том, что нельзя или неэкономично получать материалы от существующих в этом района предприятий (карьеров) строительных материалов.

Кроме того, надо обследовать и имеющиеся в данном районе строительства и установить возможность использования их подсобных производств.

До начала работ по поискам местных строительных материалов надо собрать следующие сведения:

а) наличие в районе строительства предприятий по добыче и производству строительных материалов (заводы железобетонных и бетонных конструкций, кирпичные заводы, карьеры камня, гравия и песка, деревообрабатывающие предприятия и т.п.);

б) мощность предприятий и номенклатура их продукции;

в) наименование и количество материалов, которые могут быть выделены строительству, условия их выделения;

г) условия транспортировки материалов от предприятий до строительства (расстояния перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, тарифы и др.);

д) согласовать возможность кооперации строительства с действующими предприятиями . В этом случае надо получить сведения об условиях кооперации (реконструкция или расширение, выпуск продукции из сырья строительства, количество продукции, ее характеристика и стоимость).

После изучения данных, которые будут получены от действующих в районе строительства предприятий, надо установить — потребность в каких материалах будет полностью покрыта существующими предприятиями (для этого необходимо знать потребность строительства в основных материалах), и какие материалы и в каком объеме должны быть изысканы. При этом надо учитывать, что объекты железнодорожного и автодорожного строительства, как правило имеют линейный характер, а это создает иногда такое положение, когда при наличии существующего карьера, запасы которого покрывают всю потребность строительства, например, в камне или песке, все же целесообразно открыть дополнительно один или несколько карьеров, так как транспортные расходы настолько возрастают, что использование существующего карьера становится невыгодным.

При использовании существующих карьеров необходимо согласовать:

а) взаимоотношения и взаимообязательства (кто производит разработку и отгрузку материала, какого качества, кто обеспечивает производство вскрышных работ, обязательства по выделению техники, рабочих и др.);

б) условия оплаты за материалы: отпускная стоимость, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, затраты по содержанию карьера и пр.;

в) обязательства строительства по производству горно-подготовительных работ в карьере: устройству новых забоев, пионерных и откаточных траншей, подъездных путей и пр.

Кроме сбора сведений о действующих предприятиях, надо выяснить, нет ли в районе строительства разведанных, но не эксплуатируемых месторождений и если они есть, то получить по ним данные об утверждении, качестве и наличии полезного ископаемого, о мощностях его пластов и вскрышных пород, обводненности и др.

Таким образом, сбор данных, необходимых для организации собственных подсобных производств строительных материалов и изыскания карьеров производятся, если существующие предприятия строительных материалов и разведанные (с утвержденными запасами полезного ископаемого) месторождения не могут полностью удовлетворить всех нужд строительства или использование их экономически нецелесообразно.

При размещении подсобных производственных предприятий строительства надо руководствоваться следующим: объекты должны быть максимально приближены к источникам материалов и сырья, иметь удобный и возможно более короткий подъезд к строительству и в то же время подсобные предприятия надо располагать компактно и ближе к населенным пунктам с целью использования имеющихся культурно-бытовых учреждений и предприятий и сетей водо- и энергоснабжения, связи, канализации и др.

При поисках нерудных ископаемых не следует забывать такой источник информации, как опрос местных жителей.

Разведка месторождений строительных материалов производится в соответствии с существующими инструкциями и по каждому месторождению представляется паспорт и пояснительная записка, в которой освещаются следующие вопросы: рекомендации по способам разработки вскрыши и полезного слоя, возможность использования материала вскрыши, места отвалов, условия транспортировки материалов (род транспорта, объемы работ по сооружению подъездных путей и др.), необходимость в сортировке, промывке, дроблении и способы обогащения, а также места, где целесообразно расположить установки по обогащению и переработке материалов, условия и объемы работ по водоснабжению и энергоснабжению карьера и размещению обслуживающего персонала.

При решении вопроса обеспечения строительства лесоматериалами, кроме сбора данных о существующих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях, надо рассмотреть вопрос о целесообразности организации собственных лесных заготовок. В этом случае необходимы сведения о возможности и условиях выделения лесных участков и их характеристика ( порода леса, выход деловой древесины), условия заготовки и вывозки леса, как летом, так и зимой, площадки для расположения деревообрабатывающих предприятий и места для выгрузки и складирования леса.

Попутно надо установить наличие питомников лесных насаждений и выяснить условия получения саженцев для нужд строительства (благоустройство , снего- и пескозащита).

Производя поиски местных строительных материалов, надо учитывать возможность использования отходов некоторых промышленных предприятий, в том числе и сельскохозяйственных (опилки, шлаки, солому и др.). При наличии отходов, которые могут быть использованы на строительстве , надо установить их количество, характеристику и выяснить условия получения и транспортировки. Все вопросы должны быть согласованы с владельцем (дирекцией) предприятия.

6 . Транспорт

Обследование и сбор данных должны охватить все виды транспорта, которые могут быть использованы во время строительства .

По транспорту должны быть собраны следующие данные:

А. Автомобильные дороги.

а) Схема существующих автомобильных дорог и их обустройств (баз, гаражей, мастерских, складов и пр.), в районе строительства;

б) характеристика дорог (ширина земляного полотна, тип покрытия, состояние проезжей части, пропускная способность мостов, объемы работ по ремонту дорог и др.);

в) соображения о схеме автодорог строительства, объемах работ по ним и местах примыкания их к существующим автодорогам;

г) возможность долевого участия местных организаций и предприятий в строительстве отдельных участков дороги и ее обустройств (городских участков, подъездов к населенным пунктам и предприятиям, городских мостов, павильонов, автовокзалов, гостиниц и пр.) и установление объема долевого участия;

д) если в районе строительства имеются сооружения, принадлежащие организациям занимающимися автоперевозками (гаражи, ремонтные мастерские, базы ГСМ и др.), выяснить возможность и условия их использования, особенно это необходимо на начальный период строительства.

Многие данные можно получить в дорожных отделах районных или областных (краевых) исполнительных комитетах, эксплуатационных органах автомобильных дорог, проектных организациях и т.д.

Если автодорога строительства пересекает существующую автомобильную или железную дорогу, пересечения должны быть согласованы с соответствующими эксплуатационными управлениями.

Также подлежит согласованию и трасса автодороги, проходящая по территории населенных пунктов, землям совхозов и колхозов и др.

Б. Водные пути

а) Схема водных путей сообщения и основных портовых сооружений и их характеристика : сроки навигации, мощность погрузочно-разгрузочных средств, тоннаж судов, которые могут быть использованы для перевозки грузов, условия сплава, погрузки и разгрузки, стоимость перевозок и др.;

б) возможность и условия использования существующих пристаней, погрузочно-разгрузочных средств, складов, судов, а также условия сооружения собственных временных причалов, складов и др.;

в) в случаях возведения на водных путях сообщения каких-либо сооружений для нужд строительства, должно быть произведено согласование с управлениями соответствующих пароходств.

Материалы по водному транспорту можно получить в Управлениях пароходств или лесосплавных организациях.

В. Железные дороги.

Составляется схема железных дорог в районе строительства с показанием основных сооружений, принадлежащих железной дороге.

В управлениях (отделениях) железных дорог или дирекциях местных предприятий (в зависимости от принадлежности), выяснить:

а) условия перевозки грузов строительства и стоимость перевозки;

б) пункты, в которых можно организовать разгрузку, перегрузку и складирование грузов;

в) возможные точки примыкания временных железнодорожных путей строительства (без ГСМ, звеносборочных баз, полигонов и заводов ЖБК, карьеров и т.д.);

г) возможность использования для нужд строительства существующих железнодорожных путей и сооружений (депо, мастерских, складов и др.), принадлежащих как МПС, так и местным предприятиям.

Для решения перечисленных выше вопросов, в управлении (отделении) железной дороги или в дирекцию предприятия, необходимо представить сведения о количестве и направлении следования грузов строительства и желательных пунктах разгрузки и складирования их.

При положительном решении вопроса использования существующих сооружений железных дорог надо дать соображения о возможности и целесообразности собственных обустройств (примерные объемы работ).

Перевозка грузов, точки примыкания и пересечения дорог, организация прирельсовых складов, долевое участие в расходах по эксплуатации путей и обустройств и другие мероприятия, затрагивающие интересы существующих железных дорог, должны быть согласованы в установленном порядке, согласно Уставу железных дорог СССР.

Если примыкание намечено осуществить не непосредственно к путям МПС, а к подъездным путям других ведомств, необходимо произвести согласования с министерством или ведомством — владельцем железнодорожного п одъездного пути, а затем с МПС.

Г. Подвесные дороги.

При наличии в районе строительства подвесных дорог и целесообразности их использования , надо согласовать с владельцем дороги условия ее использования для нужд строительства (плата, объемы работ по реконструкции, если таковая потребуется, совместное обслуживание и т.д.).

Кроме того, должен быть установлен перечень материалов и оборудования, которые могут быть перевезены и согласован график и сроки работы дороги.

Иногда может оказаться целесообразным сооружение собственной подвесной дороги (чаще через реку, в горах). В этом случае надо дать соображения о строительстве такой дороги (трасса, опоры и условия их сооружения, а при переходах рек — допустимые отметки и т.д.).

Схемы путей сообщения, как правило, составляются общие для всех видов транспорта, на них кроме существующих — показываются строящиеся и проектируемые дороги, по которым должны быть представлены те же данные, что и по существующим.

Согласованию подлежат как постоянные, так и временные дороги строительства ( автомобильные, железные, подвесные).

7. Связь .

При обследовании необходимо:

а) установить виды связи, существующие в районе строительства , их принадлежность, назначение и дать краткую характеристику;

б) выяснить возможность и условия использования существующих устройств связи (точки примыкания, необходимость расширения имеющихся обустройств и т.д.);

в) дать соображения и объемы работ по сооружению связи строительства.

Данные по связи могут быть получены в местных отделениях Министерства связи и ведомствах, которым принадлежат устройства связи.

8 . Складское хозяйство.

Необходимо установить возможные места и условия разгрузки и складирования грузов с железнодорожного, водного и автомобильного транспорта. Особенно важно решить этот вопрос для начального периода строительства.

Выяснить возможность и условия использования (кооперирования) складских хозяйств и подъездных путей, имеющихся в районе строительства и принадлежащих соседним предприятиям, как на первый период строительства, так и постоянно (на договорных началах с их владельцами).

Наметить и согласовать площадки, где строительством могут быть организованы собственные склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), лесоматериалов, технического снабжения и др.

При выборе площадок необходимо учитывать, что склады:

а) желательно располагать у железнодорожных и водных путей;

б) должны иметь автомобильные подъезды;

в) должны быть расположены возможно ближе к объектам строительства;

г) должны располагаться с соблюдением пожарных и санитарных норм;

д) целесообразно располагать так, чтобы они после окончания строительства могли быть использованы как постоянные.

9 . Водоснабжение

Для водоснабжения могут быть использованы артезианские и грунтовые воды, воды рек и озер, а также вода, получаемая от существующих систем водоснабжения близлежащих предприятий и населенных пунктов.

По артезианским и грунтовым водам требуются данные о наличии в районе строительства артезианских скважин и колодцев, их дебите и качестве воды.

При использовании рек и озер необходимы данные о местах водозабора и зимнем режиме источников (сроки замерзания, вскрытия и прохождения паводка, толщина льда и др.).

При получении воды из существующих систем водоснабжения нужно:

а) согласовать места примыкания;

б) согласовать количество воды, которое может быть отпущено для нужд строительства , условия получения воды и ее стоимость;

а) получить суточный график подачи воды.

При любом источнике водоснабжения необходимо иметь анализы воды (химический, бактериологический) и получить заключение Госсаннадзора о пригодности воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Следует иметь ввиду, что многие данные по рекам, артезианским водам и другим источникам, можно получить в соответствующих учреждениях и изданиях гидрометеорологической службы СССР.

10 . Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и сжатый воздух.

При обследовании необходимо собрать следующие данные:

а) краткую характеристику и привязку (с указанием владельца) источников электроснабжения , теплоснабжения и газоснабжения, имеющих возможность снабжать строительство ;

б) количество и параметры электроэнергии, тепла (пар, горячая вода) и газа, которые могут быть выделены строительству ;

в) условия получения электроэнергии, тепла и газа (согласовать точки присоединения, расширение или реконструкцию существующих устройств, стоимость электроэнергии, тепла и газа и т.д.);

г) соображения о снабжении водой временных стационарных компрессорных установок (если таковые будут намечены) в местах сосредоточенных объемов работ, требующих применения пневматического оборудования. Потребность в воде таких установок составляет 7 — 8 литров воды на 1 м 3 сжатого воздуха.

11 . Рабочие кадры и их расселение.

При обследовании необходимо:

а) установить возможность привлечения населения близлежащих населенных пунктов к работам на строительстве , при этом устанавливается какое количество людей может остаться в занимаемом жилье и какое должно быть переселено в жилфонд строительства ;

б) выявить транспортные связи населенных пунктов со строительством;

в) выяснить возможность и условия расселения рабочих в близлежащих населенных пунктах (согласовывается местный жилой фонд, который временно может быть использован);

г) установить наличие и возможность использования культурно-бытовых предприятий (клубов, кино, столовых, бань, магазинов и т.д.) в близлежащих населенных пунктах;

д) дать соображения о площадках под строительство временных жилых поселков. При этом необходимо обращать внимание на: водоснабжение, электроснабжение, приближение к населенным пунктам и объектам строительства , геологические условия, транспортные связи со строительством, санитарные условия и др.

Размещение жилищно-бытовых сооружений следует предусматривать возможно более компактным, объединяя ряд комплексов на одной площадке, что облегчает водо- и энергоснабжение объектов и организацию временной связи.

12 . Осмотр трассы.

При осмотре трассы необходимо установить наиболее целесообразные методы производства земляных и укрепительных работ и сделать соответствующие записи.

Особое внимание следует обратить на места, где трасса проходит по крутым косогорам, будут отсыпаться высокие насыпи, разрабатываться глубокие выемки, пересыпаться болота и поймы рек, возводиться большие мосты и сооружаться другие крупные и сложные объекты.

Необходимо на месте наметить схему и способы транспортировки материалов от источников их получения (карьеров грунта и камня, мест, где может быть получен дерн, песок и др.) к строительным объектам.

На месте надо выяснить возможность и условия применения гидромеханизации.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В техническом задании на проектирование заказчик должен указать следующее:

1 . Директивные сроки строительства дороги, отвечающие действующим нормам СНиП.

2 . Очередность строительства и ввода в действие отдельных участков дороги.

3 . Наименование строительной организации, на которую возлагается строительство .

4 . Какие льготы, коэффициенты к заработной плате, надбавки и дополнительные выплаты предусмотрены специальными постановлениями правительства для данной стройки, со ссылками на эти постановления.

5 . Предусматривать ли затраты на передислокацию строительных подразделений.

6 . Сведения о наличии и расположении существующих разгрузочных баз, пристаней, принадлежащих заказчику или строительной организации или ими используемых и намечаемых к использованию при строительстве данного объекта.

7 . Прочие данные и условия, подлежащие учету при разработке проекта организации строительства и составлении сметно-финансового расчета.

8 . Группа строительства и принятые размеры начислений.

Кроме вопросов, указанных в пунктах 1 — 8 с заказчиком должна быть согласована возможность получения для нужд строительства электроэнергии , воды, строительных материалов, конструкций, полуфабрикатов и др. из источников, карьеров, предприятий, принадлежащих заказчику, а также предоставления строительству во временное пользование зданий и сооружений всех назначений.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРУ ДАННЫХ И СОГЛАСОВАНИЯМ.

Перед выездом на полевые работы, как изыскательские подразделения, так и специально выделенные обследователи должны получить у главного инженера проекта задание на сбор данных необходимых для составления ПОС и ориентировочную потребность проектируемого объекта в важнейших строительных материалах, полуфабрикатах , электроэнергии и пр.

Главный инженер проекта, учитывая стадию проектирования, местные условия и специфику проектируемого объекта, может вносить коррективы в перечень и полноту данных, которые необходимо собрать согласно настоящим указаниям.

Если сбор данных будет производиться несколькими лицами, главный инженер проекта должен четко разграничить кто, какие данные должен собрать, это записывается в выдаваемых обследователям заданиях.

В тех случаях, когда сотруднику, собирающему данные, не удалось получить их по какому-либо вопросу, он обязан поставить об этом в известность руководство (нач. экспедиции, главного инженера проекта).

Сотрудник, выделенный для сбора данных и согласований, работает в оперативном подчинении начальника изыскательской экспедиции и главного инженера проекта и совместно с ними намечает план работ по сбору данных и производству согласований. О ходе работы и результатах он ставит в известность начальника экспедиции и главного инженера проекта. Ему также необходимо ознакомиться с теми полевыми материалами изыскательского подразделения, которые будут использованы для решения вопросов ПОС и убедиться, что их объем достаточен. Если по его мнению какой-либо участок требует производства дополнительных топографических или геологических работ, например, для размещения подсобного предприятия, базы, то через начальника изыскательской экспедиции он должен дать задание на дополнительное обследование этого участка.

В случаях необоснованных отказов отдельных организаций от необходимых согласований, вызываемых узковедомственными или местническими соображениями, следует обращаться в местные партийные и советские органы за помощью в получении требуемых согласований.

Начальники экспедиций и главные инженеры проектов обеспечивают необходимую помощь сотрудникам, осуществляющим сбор данных, контролируют и направляют их работу, проверяют полноту собранных данных и согласований.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ

источников получения, расстояний и способов транспортирования материалов, изделий и конструкций, по которым в ЕРЕР цены приняты без включения в них стоимости доставки материалов до места работ.

Наименование министерства (Госкомитета), которому подчинена строительная организация (Подрядчик) ____

Наименование подрядчика и его адрес________________________________________

Наименование материалов, изделий и конструкций

Наименование поставщиков и мест отгрузки

Удельный вес поставок в %

Стоимость услуг по доставке материалов до станции отправления или транспортная схема доставки

Источник: files.stroyinf.ru

Презентация Задачи на железнодорожную тему

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Задачи на железнодорожную тему. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайд 1

Паровоз — одна из удивительнейших машин, созданных человеком. В ней соединились металл, огонь, воздух и вода.

Слайд 2

ЗАДАЧА 1-ой группы «Между городами Бугульма и Казань расстояние 428 км. Из этих городов навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 4 часа. Чему равна скорость второго поезда, если скорость первого равна 52 км/ч?»

Слайд 3

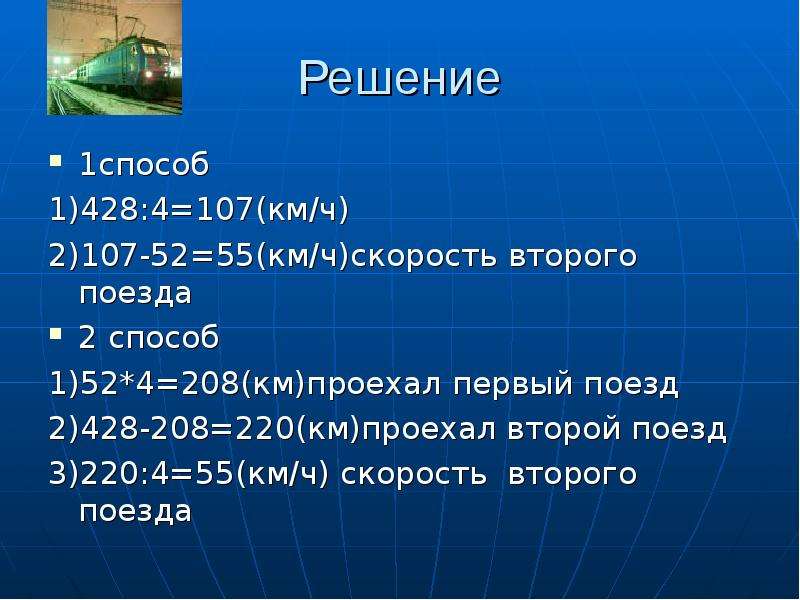

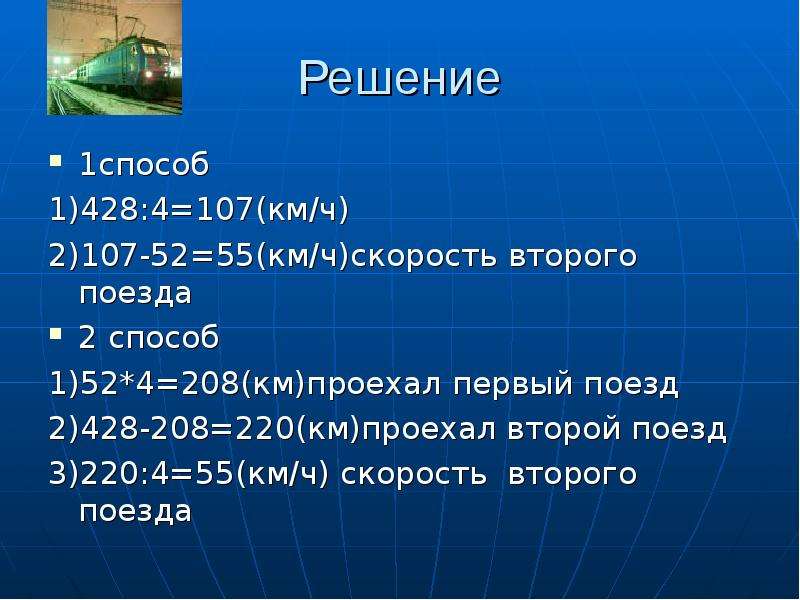

Решение 1способ 1)428:4=107(км/ч) 2)107-52=55(км/ч)скорость второго поезда 2 способ 1)52*4=208(км)проехал первый поезд 2)428-208=220(км)проехал второй поезд 3)220:4=55(км/ч) скорость второго поезда

Слайд 4

ЗАДАЧА 2-ой группы «Составляли состав в количестве 52 вагонов, среди которых 37 вагонов имеют грузоподъёмность по 60 т., а остальные – по 70 т. Какую грузоподъёмность имел данный состав?»

Слайд 5

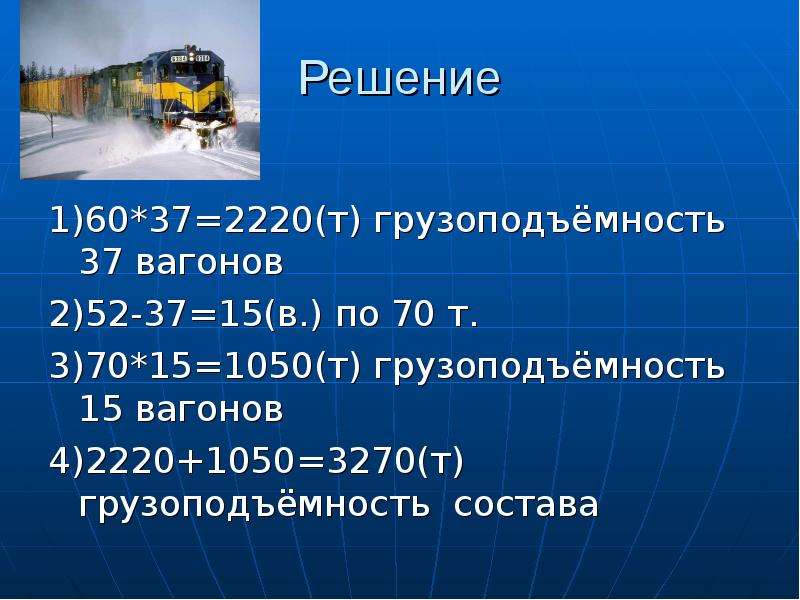

Решение 1)60*37=2220(т) грузоподъёмность 37 вагонов 2)52-37=15(в.) по 70 т. 3)70*15=1050(т) грузоподъёмность 15 вагонов 4)2220+1050=3270(т) грузоподъёмность состава

Слайд 6

Слайд 7

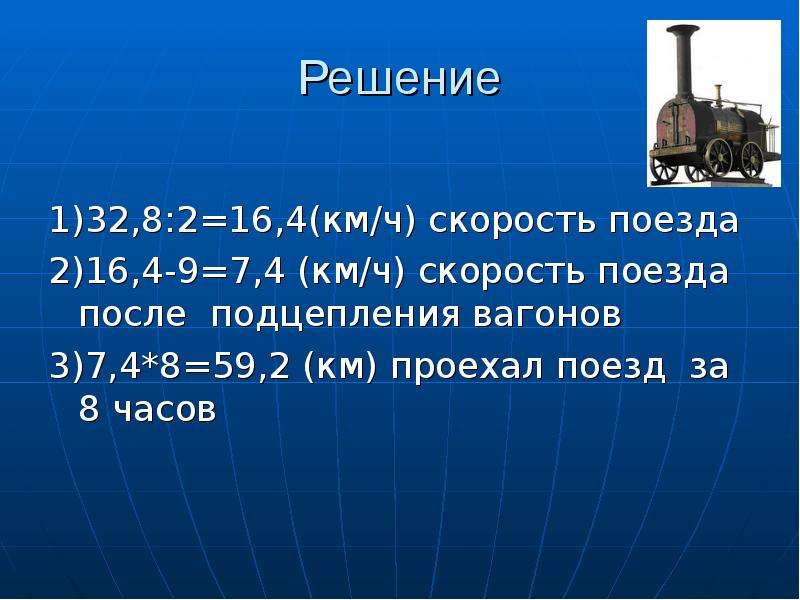

ЗАДАЧА 3-ей группы. «Первый в России паровоз, построенный отцом и сыном Черепановыми, за 2 часа прошёл 32,8 км. После того как к нему подцепили 5 вагонов, скорость его уменьшилась на 9 км/ч. Какое расстояние паровоз пройдёт за 8 часов?»

Слайд 8

Решение 1)32,8:2=16,4(км/ч) скорость поезда 2)16,4-9=7,4 (км/ч) скорость поезда после подцепления вагонов 3)7,4*8=59,2 (км) проехал поезд за 8 часов

Слайд 9

В 1762 году предшественницей паровоза стала первая в мире сдвоенная паровая машина русского изобретателя И.И. Ползунова. Первый паровоз в России был построен отцом и сыном Е.А. и М.Е.Черепановыми в 1833 году, на два года опередившими постройку первого паровоза в Германии. Он выгодно отличался от зарубежных паровозов оригинальными удачными конструктивными решениями.

Этот паровоз перевозил до 3,2 т груза со скоростью около 16 км/ч. Второй паровоз, построенный в 1835 г., мог возить груз уже в тысячу пудов (16,4 тонн) со скоростью 16,4 км/ч.

Слайд 10

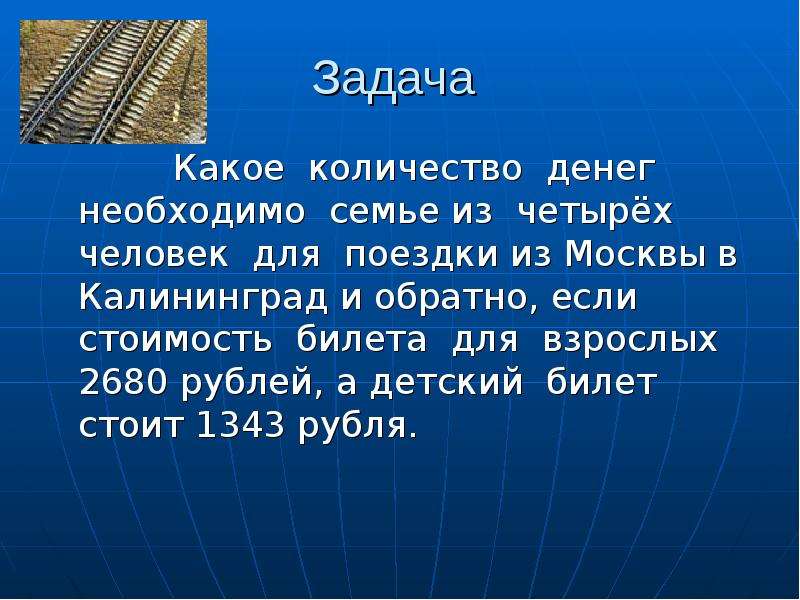

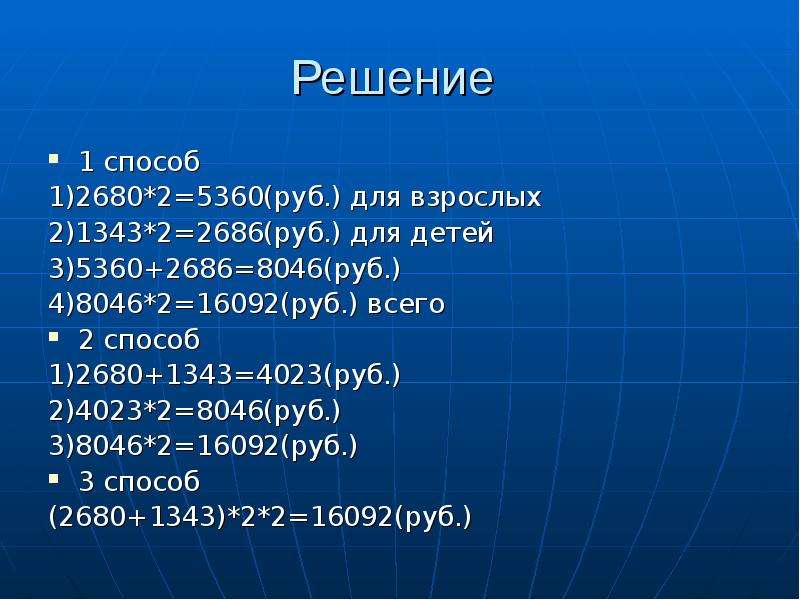

Задача Какое количество денег необходимо семье из четырёх человек для поездки из Москвы в Калининград и обратно, если стоимость билета для взрослых 2680 рублей, а детский билет стоит 1343 рубля.

Слайд 11

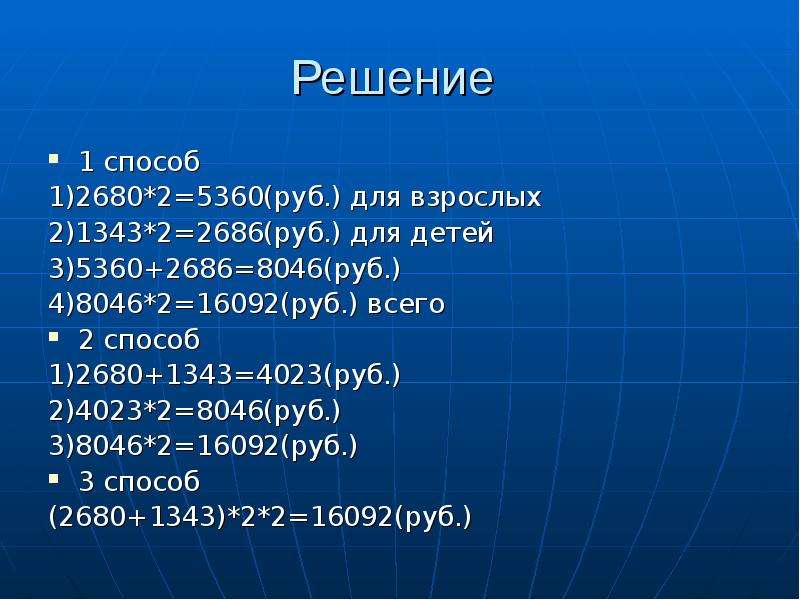

Решение 1 способ 1)2680*2=5360(руб.) для взрослых 2)1343*2=2686(руб.) для детей 3)5360+2686=8046(руб.) 4)8046*2=16092(руб.) всего 2 способ 1)2680+1343=4023(руб.) 2)4023*2=8046(руб.) 3)8046*2=16092(руб.) 3 способ (2680+1343)*2*2=16092(руб.)

В конце 1874 года после строительства линий Вязьма — Павелец и Вязьма — Батраки железная дорога переименована в Сызрано-Вяземскую. С сооружением этой трассы центральные губернии получили возможность железнодорожного сообщения с территориями Поволжья, богатыми хлебом. В мае 1870 г. начались изыскательские работы на участке от Самары до Оренбурга, которые возглавил надворный советник инженер Быков. Результаты изысканий были переданы на рассмотрение в правительство. И в 1871 году поступило высочайшее разрешение на сооружение линии от Самары до Оренбурга. » width=»250″ />

Слайд 12

История Куйбышевской железной дороги Куйбышевская железная дорога пролегает по территории Татарии, Башкирии, Мордовии, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, и Челябинской областей. Это крупнейшая магистраль, связывающая центральные и западные регионы страны с важнейшими экономическими районами Урала и Сибири.

Железнодорожный мост через реку Самара В начале 1866 года предприниматели и помещики Тамбова, возглавляемые губернским предводителем С. Башмаковым, обратилась в правительство с ходатайством о предоставлении концессии на сооружение железной дороги от Ряжска до Моршанска. 10 мая 1866 года было получено высочайшее разрешение на строительство линии.

Тогда же образовалось общество Ряжско-Моршанской железной дороги. Строительные работы начались в августе 1866 года. Они велись одновременно на двух участках: Ряжск — Сараи (станция Верда) и Сараи — Моршанск. В октябре 1867 года линия Ряжск — Моршанск была открыта для постоянного движения: дорога пропускала по три поезда в сутки.

31 мая 1868 года правление акционерного общества Ряжско-Моршанской железной дороги обратилось в правительство с просьбой о разрешении продолжить линию от Моршанска до Пензы и Сызрани. 26 декабря 1870 года разрешение на сооружение этого участка было получено. Работы начались в 1872 г. и велись под руководством инженера Н. Л. Маркова.

Параллельно строились предприятия по обслуживанию пути на всем протяжении линии от Моршанска до Сызрани. 12 октября 1874 года участок Моршанск — Сызрань протяжением 484,8 версты открылся для грузового и пассажирского движения поездов, дорога получила название Моршано-Сызранской.

На привокзальной площади Моршанска состоялась торжественная церемония встречи первого поезда, который прибыл в город в 3 часа дня. Одновременно была сдана в эксплуатацию ветка от Сызрани до Пристани на Волге.

К моменту начала регулярного движения на Моршанско-Сызранской дороге ее подвижной состав в соответствии с «Ведомостью наличного количества паровозов и вагонов» от 1 октября 1874 года насчитывал 16 товаропассажирских паровозов серии «А», построенных на Коломенском заводе, 26 товарных паровозов, 52 пассажирских и 15 багажных вагонов. На участке от Моршанска до Сызрани имелось 23 станции, из которых две были I класса (Пенза, Сызрань), четыре — II, остальные — III и IV.

В конце 1874 года после строительства линий Вязьма — Павелец и Вязьма — Батраки железная дорога переименована в Сызрано-Вяземскую. С сооружением этой трассы центральные губернии получили возможность железнодорожного сообщения с территориями Поволжья, богатыми хлебом. В мае 1870 г. начались изыскательские работы на участке от Самары до Оренбурга, которые возглавил надворный советник инженер Быков. Результаты изысканий были переданы на рассмотрение в правительство. И в 1871 году поступило высочайшее разрешение на сооружение линии от Самары до Оренбурга.

Необходимость мостового перехода через Волгу была очевидной. Летом переправа осуществлялась на пароходе, а зимой — в экипажах общества Оренбургской железной дороги. Рассматривалось три возможных места расположения моста: у Самары, у Батраков и около села Костычи. После долгих обсуждений решили строить мост между Старыми и Новыми Костычами.

Проект был разработан крупнейшим ученым, профессором Петербургского института инженеров путей сообщения Николаем Аполлоновичем Белелюбским. К строительству приступили 17 августа 1876 года. Около моста была сооружена новая железнодорожная станция — Правый берег реки Волги. 26 августа 1880 г. мост, ставший самым длинным в Европе, был открыт для движения поездов.

8 сентября 1888 года введена в эксплуатацию Самаро-Уфимская железная дорога от станции Кинель до станции Уфа протяжением 452 версты. О строительстве дороги от Волги к Южному Уралу начали говорить еще в конце 70-х годов, но экономический кризис задержал железнодорожное строительство в России.

Вопрос об Уфимской линии вновь возник, когда была признана необходимость постройки Сибирской магистрали. Изыскания на участке Самара — Уфа начались еще в 1882-1883 годах. В 1885 году приступили к строительству дороги на средства казны.

Руководил работами инженер путей сообщения К. Я. Михайловский, его помощниками были П. С. Жуков и П. С. Мухлинский, которые впоследствии строили Транссибирскую магистраль. Строительство Самаро-Уфимской линии проходило в сложных условиях. Трасса пролегала по малонаселенной местности, поэтому рабочих не хватало. Более трети пути прокладывалось на твердых и скалистых грунтах.

Известняк доставляли из близлежащих карьеров, а песок и балласт приходилось везти издалека. 8 сентября 1890 года был построен участок Уфа — Златоуст длиной 300 верст. С этого времени дорога стала называться Самаро-Златоустовской. Трасса пересекала Уральский хребет и шла в Западную Сибирь, соединяя ее рельсовыми путями с Москвой и Петербургом.

22 октября 1892 года было открыто движение на участке Златоуст — Челябинск протяженностью 150 верст. 1 января 1893 года к Самаро-Златоустовской дороге была присоединена частная Оренбургская, и дорога стала называться «Самаро-Златоустовской с Оренбургской ветвью».

Таким образом, протяженность дороги составляла 1410 верст, западной ее границей являлась станция Батраки, а восточной — города Челябинск и Оренбург. В 1890-1893 годах дорога испытывала значительные экономические трудности.

С целью уменьшения расходов управление дороги вынуждено было на участке Кинель — Похвистнево и Раевка — Уфа прекратить движение поездов в ночное время и закрыть часть переездов. Открытие в 1896 году движения по Сибирской железной дороге способствовало значительному увеличению объема перевозок на Самаро-Златоустовской дороге и восстановлению регулярного движения.

1 сентября 1893 года сдан в эксплуатацию участок Сасово — Рузаевка, а 16 декабря 1895 — Рузаевка — Пенза. В 1900 году поезда пошли от Рузаевки до Тимирязево (Красный Узел). Симбирское земское собрание на протяжении многих лет ходатайствовало перед правительством о строительстве железной дороги, которая связала бы Симбирск с центром и другими районами России.

В 1895 году было получено разрешение на строительство участка Рузаевка — Батраки с ветвью Инза — Симбирск (Ульяновск). Строительство началось весной 1897 года. Работы велись интенсивно, и 28 декабря 1898 года было открыто движение поездов на всех участках линии Рузаевка — Сызрань и Инза — Симбирск (Ульяновск) с ветвями к пароходным пристаням Волги. 11 ноября 1900 года был построен участок от Сызрани до Батраков. 28 августа 1911 года сооружен отрезок пути до Бугульмы. В 1902 году был построен подъездной путь от станции Часовня-Пристань до Мелекесса. » width=»250″ />

Слайд 13

12 августа 1875 года в газете «Самарские губернские ведомости» сообщалось: «Сегодня совершилось событие действительно знаменательное для нашего края: впервые раздался в Самаре свисток паровоза от Самарской станции, ветвь к Хлебной площади готова, а также готов временный железно-конный путь от этой ветви к реке Волге». Постоянное движение на линии Батраки — Оренбург протяжением 507,3 версты было открыто 1 января 1877 года.

Необходимость мостового перехода через Волгу была очевидной. Летом переправа осуществлялась на пароходе, а зимой — в экипажах общества Оренбургской железной дороги. Рассматривалось три возможных места расположения моста: у Самары, у Батраков и около села Костычи. После долгих обсуждений решили строить мост между Старыми и Новыми Костычами.

Проект был разработан крупнейшим ученым, профессором Петербургского института инженеров путей сообщения Николаем Аполлоновичем Белелюбским. К строительству приступили 17 августа 1876 года. Около моста была сооружена новая железнодорожная станция — Правый берег реки Волги. 26 августа 1880 г. мост, ставший самым длинным в Европе, был открыт для движения поездов.

8 сентября 1888 года введена в эксплуатацию Самаро-Уфимская железная дорога от станции Кинель до станции Уфа протяжением 452 версты. О строительстве дороги от Волги к Южному Уралу начали говорить еще в конце 70-х годов, но экономический кризис задержал железнодорожное строительство в России.

Вопрос об Уфимской линии вновь возник, когда была признана необходимость постройки Сибирской магистрали. Изыскания на участке Самара — Уфа начались еще в 1882-1883 годах. В 1885 году приступили к строительству дороги на средства казны.

Руководил работами инженер путей сообщения К. Я. Михайловский, его помощниками были П. С. Жуков и П. С. Мухлинский, которые впоследствии строили Транссибирскую магистраль. Строительство Самаро-Уфимской линии проходило в сложных условиях. Трасса пролегала по малонаселенной местности, поэтому рабочих не хватало. Более трети пути прокладывалось на твердых и скалистых грунтах.

Известняк доставляли из близлежащих карьеров, а песок и балласт приходилось везти издалека. 8 сентября 1890 года был построен участок Уфа — Златоуст длиной 300 верст. С этого времени дорога стала называться Самаро-Златоустовской. Трасса пересекала Уральский хребет и шла в Западную Сибирь, соединяя ее рельсовыми путями с Москвой и Петербургом.

22 октября 1892 года было открыто движение на участке Златоуст — Челябинск протяженностью 150 верст. 1 января 1893 года к Самаро-Златоустовской дороге была присоединена частная Оренбургская, и дорога стала называться «Самаро-Златоустовской с Оренбургской ветвью».

Таким образом, протяженность дороги составляла 1410 верст, западной ее границей являлась станция Батраки, а восточной — города Челябинск и Оренбург. В 1890-1893 годах дорога испытывала значительные экономические трудности.

С целью уменьшения расходов управление дороги вынуждено было на участке Кинель — Похвистнево и Раевка — Уфа прекратить движение поездов в ночное время и закрыть часть переездов. Открытие в 1896 году движения по Сибирской железной дороге способствовало значительному увеличению объема перевозок на Самаро-Златоустовской дороге и восстановлению регулярного движения.

1 сентября 1893 года сдан в эксплуатацию участок Сасово — Рузаевка, а 16 декабря 1895 — Рузаевка — Пенза. В 1900 году поезда пошли от Рузаевки до Тимирязево (Красный Узел). Симбирское земское собрание на протяжении многих лет ходатайствовало перед правительством о строительстве железной дороги, которая связала бы Симбирск с центром и другими районами России.

В 1895 году было получено разрешение на строительство участка Рузаевка — Батраки с ветвью Инза — Симбирск (Ульяновск). Строительство началось весной 1897 года. Работы велись интенсивно, и 28 декабря 1898 года было открыто движение поездов на всех участках линии Рузаевка — Сызрань и Инза — Симбирск (Ульяновск) с ветвями к пароходным пристаням Волги.

11 ноября 1900 года был построен участок от Сызрани до Батраков. 28 августа 1911 года сооружен отрезок пути до Бугульмы. В 1902 году был построен подъездной путь от станции Часовня-Пристань до Мелекесса.

Слайд 14

16 августа 1897 года открылось движение по узкоколейной Кротовско- Сергиевской ветви. Ее первоначальное назначение состояло в том, чтобы соединить дорогу с Сергиевским курортом и частным Тимашевским сахарным заводом. Работами по строительству этой ветви руководил талантливый инженер путей сообщения и известный писатель Н. Г. Михайловский.

В 1901 году была построена ветвь Вернадовка — Кустаревка, соединившая линии Сызрано-Вяземской и Московско-Казанской дорог. 1 января 1905 года участок Самаро-Златоустовской дороги от Кинеля до Оренбурга был передан Ташкентской железной дороге. Летом 1914 года началась эксплуатация линии Аксаково — Белебей.

В последующие годы в связи со строительством новых участков, ростом грузооборота, особенностями эксплуатации изменялись названия и граница дороги. Участки Куйбышевской железной дороги принадлежали до 1917 года четырем дорогам: от Ряжска до Октябрьска — Сызрано-Вяземской, от Кустаревки до Ульяновска и Октябрьска — Московско-Казанской, от Октябрьска до Кропачево — Самаро-Златоустовской, от Ульяновска до Чишмов — Волго-Бугульминской.

В 1919 году к Самаро-Златоустовской железной дороге была присоединена Западно-Уральская железная дорога с участками: Кропачево — Челябинск и Полетаево — Кустанай, в 1921 году — Волго-Бугульминская железная дорога (от станции Чишмы до станции Часовня-Верхняя), а 1 июля 1929 года — участок Московско-Казанской дороги Инза — Ульяновск. 26 мая 1936 года Самаро-Златоустовская железная дорога была переименована в дорогу имени В. В. Куйбышева.

Границы ее были следующими: с юга — Кинель, с запада — Кузнецк, Инза, с востока — Кропачево. В 1942 году в состав магистрали вошел один из участков расформированной Пензенской железной дороги. В 1944 году была построена линия Киндяковка — Сызрань — Сенная протяженностью 319 километров. 14 мая 1953 года дорога им. В.В. Куйбышева была переименована в Куйбышевскую железную дорогу.

В 1959 году в состав Куйбышевской железной дороги вошли Уфимская и Оренбургская дороги.

Слайд 15

Источник: mypresentation.ru