David Rabinovitch — Ум, Честь и Совесть Нашей Эпохи

Пацак с планеты Земля

Несколько неформатный пост нынче будет. Того кого интересует «жилищный вопрос» в СССР рекомендую также почитать вот тут.

Сколько строили, кто строил

До 1928 года люди сами строили себе жилье.

С 1928 по 1938 они почему-то перестали это делать. Видимо были заняты коллективизацией и репрессиями — одни переезжали в Сибирь, а другие занимали освободившееся жилье. Зато государственное строительство возросло — строили жилье для новых рабочих — бывших крестьян. Однако, объемы строительства были меньше, чем во времена гражданской войны и НЭПа, когда люди строили себе жилье сами.

С 1939 население снова стало строиться и продолжало этим заниматься аж до 1942-го. Далее по понятным причинам, строить стали мало.

С 1946 по 1956 объем частного строительства не превышал времена НЭПа, но зато вырос обхем госстроительства.

С 1939, вплоть до смерти Сталина строительство за счет средств населения превышало государственное строительство.

СССР. Жилищное строительство в Москве

Взрывной рост произошел при Хрущеве, которые создал отрасль массового промышленного строительства. Интересно, что и население стало строить в два раза больше, чем при Ленине и Сталине. И своими силами оно строило почти половину жилья. Наверняка это были крестьяне, которые перестали быть совсем уж крепостными. В 70-е объем строителства вырос.

Индустрия массового, уже крупнопанельного развивалась. Люди стали строить резко меньше. Рекордные объемы были достигнуты на излете СССР.

Бесплатное жилье в СССР — реальность или миф?

Расхожим тезисом в защиту СССР стало то, что квартиры сейчас стоят миллионы, а вот при советской власти жилье давали бесплатно. Этот аргумент вылезает отовсюду, как гоголевская красная свитка Басаврюка. К тому же и цвет соответствующий.

Что же при этом представляется молодым людям, которые родились годах в 80-х и позже?

Они представляют себе современную просторную квартиру со всеми удобствами, которую сейчас за эти самые миллионы можно приобрести в полную собственность, – и думают, что вот такие квартиры в СССР раздавали в собственность буквально всем и задаром. Вот это жизнь была, просто сказка, а не жизнь – думают они. Вот именно – сказка. А точнее – миф.

Разберем по порядку.

Бесплатные или нет

Квартиры, говорят нам, были бесплатные.

Бесплатные ли? Бывает ли вообще что-то бесплатное? Любому нормальному человеку ясно, что квартира, дом – а тем более многие тысячи квартир по стране – бесплатно сами по себе возникнуть не могут. Стройматериалы, проектные работы, строительные работы, прокладка коммуникаций, отделка и т.д. – все это стоит больших денег.

Кто их платил? – Государство! – радуются защитники советского общества. А государство – это что, щука или джинн, или фея с волшебной палочкой? Откуда оно брало эти немереные средства?

Да откуда же, как не из прибавочной стоимости нашего труда и из налогов наших родителей. В последние 20-30 лет советской власти государство брало с каждого: 10% подоходного налога и 6% налога на бездетность, не говоря уже о поборах в ДОСААФ, обществе по озеленению, охране памятников, комсомольские и профсоюзные взносы и т.д.

Как жили в СССР. Дома для всех. Исторический силуэт Москвы и жилищное строительство (1984)

Таким образом, мало того, что люди работали на государство за гроши, а оно бесстыдно присваивало плоды их труда, но с и без того постыдно низкой зарплаты любого инженера, врача или учителя (для простоты, например, 150 рублей) государство еще забирало назад как минимум рублей 25 в лучшем случае. С более высокооплачиваемых и еще больше.

И тратило их по своему усмотрению, поскольку мысль о том, что государство должно отчитываться перед налогоплательщиками никому даже в голову не приходила. Мы все пожизненно были государству должны, а все, что государство делало для людей – всегда преподносилось как благодеяние, шуба с барского плеча. За которое надо было всю жизнь униженно благодарить. На самом деле наши деды-бабки и родители за свою трудовую жизнь отработали и эти несчастные квартиры, и наше образование, и медицину эту несчастную, а они все долдонят: давали, нам бесплатно давали, бесплатно.

Так давали или нет?

Идем дальше. Теперь: давали ли квартиры? То есть в собственность? Вот это вот слово ДАВАЛИ – оно соответствует действительности? Нет. Нам государство их не давало, а разрешало в них жить, то есть фактически СДАВАЛО. Квартиры принадлежали государству.

Они не были наши – они были ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, а мы были не владельцами, а всего лишь ЖИЛЬЦАМИ.

Квартиру нельзя было продать, завещать или разделить. Даже кооперативную квартиру, купленную у государства за свои кровные деньги, все равно НЕЛЬЗЯ было ни продать, ни завещать, можно было только вернуть свой денежный пай, а квартира оставалась собственностью кооператива. А в отношении государственных квартир вообще можно было только совершать обмен, и то с трудностями, взятками и т.д.

Но даже получить квартиру в пользование было неимоверно трудно. Это подтвердят все вменяемые люди, кто помнит ситуацию и при этом честен.

Для получения квартиры нужно было прежде всего встать на квартирный учет либо по месту работы, либо в райисполкоме. Но на учет ставили не всех, а только тех, кто доказал, что имеет на это право: человек должен был быть прописан, и у него должно было быть жилье не более 6 кв.м. на человека (в разных городах по-разному, но приблизительно от 3 до 8 кв.м). То есть если в одной комнате размером 25 кв.м. жило 4 человека – их даже на учет не ставили. Если у них (непонятно, каким образом в таких условиях им удавалось его зачать) рождался там пятый – только тогда можно было встать на учет.

Не получить квартиру, а только ВСТАТЬ НА УЧЕТ. И стоять на учете лет 10, если повезет, а если не очень, то и 15-20. За эти 10-15 лет кто-то из членов семьи мог умереть, и тогда эту семью немедленно из квартирной очереди выбрасывали, потому что на каждого из выживших приходилось уже больше жилплощади.

В связи с этим ужасом существовало невероятно много совершенно фантастических способов встать на этот учет: фиктивные браки, прописывание к себе сельских родственников и т.д., вплоть до того, что были случаи, когда люди не регистрировали смерть члена семьи, а за взятку годами (!) держали его в холодильнике морга. Ясно, что до такого ужаса довести нормальных людей могла только совершенно дикая нехватка жилплощади, жизнь в нечеловеческой тесноте и невозможность получить жилье никаким другим нормальным путем.

Но что-то же кому-то давали?

Где-то же мы все жили?

Да, жили. Вот и разберем — что, как и когда можно было получить даром

В СССР жилая недвижимость строилась со скоростью 0.4 кв.м. на гражданина в год, по советской официальной статистике. Которая отнюдь не склонна была принижать достижения советской власти.

Но в конце концов, многие, конечно, после долгих мытарств и десятилетий стояния в очереди жилье получали. Особенно в период интенсивного строительства начиная с середины 50-х. (NB. То что было до этого стоит посмотреть вот тут) Как правило, это были убогие малометражные квартиры отвратительного качества, как правило на окраинах, и после получения счастливые новоселы (действительно счастливые после многих лет коммунального ада или жизни в страшной тесноте с родителями) еще должны были доводить это жилье до пригодного к жизни состояния. Формально, раз квартиры были государственные, то и ремонтировать их должно было государство, но практически добиться нормального ремонта было нереально. Поэтому и всякий ремонт люди делали за свой счет и своими силами, у кого они были.

Кому в СССР жилось хорошо?

Квартиру нормальной площади, в нормальном состоянии, отдельную и в хорошем районе – такое жилье в СССР давали только ОЧЕНЬ избранным. Буквально единицам: номенклатурным партайгеноссе, крупным ученым (особенно в военных отраслях), народным артистам (и то не всем) и, пожалуй, все.

Такая квартира показана, например, в фильме «Москва слезам не верит» – это квартира профессора Тихомирова, из-за которой его племянница Катерина и попала в историю с Родионом-Рудольфом. Он положил глаз на девушку только из-за этой роскошной квартиры в высотном доме с консьержкой, мраморными парадными и т.д. А когда оказалось, что никакой квартиры у нее нет – тут же сделал ноги. Более того, его маменька еще приходит к несчастной Кате и кричит на нее: «в нашей квартире вы не получите ни метра!» – то есть подозревает, что чистая и искренняя Катя завела роман с Рудольфом опять же ради жилплощади. Своя же квартира появилась у Кати только когда она стала директором комбината, то есть номенклатурным работником и членом партии (потому что директор комбината безусловно, без вариантов должен был быть партийным).

Были еще способы быстро получить жилье, хотя и не такое роскошное, а скорее убогое: нужно было устроиться работать либо в строительное управление, которое выделяло своим работникам жилье быстрее, чем в общей очереди, либо дворником (дворникам давали каморку), либо отработать несколько лет мусорщиком (иначе на грязную работу с маленькой зарплатой вообще никто не пошел бы и город задохнулся бы от мусора). Тоже не для всех подходящие методы, поскольку надо было фактически за это жилье загубить свои планы на жизнь и любимую работу. Можно было поехать на Крайний Север, там жилье давали быстрее, но это тоже не каждый мог и по состоянию здоровья, и по семейным обстоятельствам.

Были еще ведомственные квартиры: предприятие дает квартиру своему работнику на то время, пока он там работает. Уволишься – освобождай. Ясно, что это просто скромно завуалированное рабство, потому что человек вынужден был терпеть эту работу, как бы плохо ему там ни приходилось. Жилье тоже было паршивое.

– Да, жилье было плоховатое, – отвечают обычно, – но зато бездомных не было совсем!

А не было ли бездомных?

В детстве у меня было потрясение: как-то раз в общественном туалете (советский общественный туалет – это нечто неописуемо смрадное) я увидела закуток, в котором была устроена постель и маленький столик. Там жила старушка, убиравшая этот туалет. Ее никто не замечал, все глаза отводили. И сколько таких было? Учитывала ли их советская статистика?

Как-то раз в Ленинграде родители взяли меня в гости к своему другу, врачу. Дядя Борис открыл дверь и впустил нас в тесно забитый вещами закуток без окон. Родители принялись с ним разговаривать, а я никак не могла понять: чего ж это дядя держит нас в прихожей? Пока до меня не дошло: ЭТО ВСЕ его жилье, больше ничего нет. Это был не отброс общества, не пьяница, а врач.

Он, кстати, так и умер в этом чулане, видимо, не заслужив ничего лучшего, а может быть там метраж был на полметра больше, чем требовалось для постановки на квартирный учет. То есть вот этот дядя Боря по советским меркам НЕ СЧИТАЛСЯ нуждающимся в жилье. И старушка в туалете тоже в данных статистики не фигурировала.

Огромная категория молодых рабочих помногу лет жила в рабочих общежитиях и бараках. Они тоже формально не были бездомными.

Если молодой семье совсем невмоготу было жить с родителями, или у родителей просто физически негде было поместиться, можно было снимать квартиру «у частников». Это было очень дорого, незаконно и ненадежно. Подобная история изложена в рассказе В. Солопанова «Квартирный вопрос».

Красивая легенда про то, что всем-всем в СССР давали бесплатное жилье, разлетелась в прах.

Жилье НЕ БЫЛО БЕСПЛАТНЫМ – за него всю свою жизнь платили наши родители СВОИМ ТРУДОМ на государство.

И квартиры НЕ ДАВАЛИ, а предоставляли в пользование, причем отвратительного качества, из расчета не более 18 м на человека (а практически это было гораздо меньше, и количество комнат равнялось количеству членов семьи МИНУС ОДИН, то есть на двоих однокомнатную, на троих двухкомнатную и т.д.).

И когда эту ситуацию сравнивают с тем, как дорого сейчас купить себе в собственность настоящее жилье современного качества и хорошей площади в приличном доме – это либо циничная подтасовка, либо искреннее непонимание ситуации. Поэтому не надо вот этой хитрованской подтасовки – сравнивать современное СОБСТВЕННОЕ просторное жилье – с казенными 6 квадратными метрами в коммуналке или с жуткими малометражками, в которых пихалось по 2 семьи, и которая к тому же им НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА ни разу.

Потому что такое жилье, которое «давали всем» в СССР, – попользоваться жалкой комнатушкой в коммуналке или крошечной квартиркой в пятиэтажке на задворках промзоны – сейчас может снять практически любой работающий человек. Такое жилье, какое «давали» очереднику после долгих лет ожидания. Снять, а то и купить – такие трущобные комнатки и квартиры никак не стоят миллионы. Никак.

А то, что хорошие качественные и просторные квартиры в полную собственность сейчас не дают всем БЕСПЛАТНО – так это, граждане, нормально. И нигде в мире не дают, не давали и не будут давать, пока рай не наступит.

Поэтому все вот эти искренние и не очень стоны насчет «всем-все-давали-даром, а теперь не дают, негодяи» – очередной миф постсоветского сознания, внедряемая в мозг малоинформированных людей сказка об утраченном иждивенческом рае, не более того. Ложная память тех, кто считает, что жить лучше – это значит жить всем одинаково, ничего не добиваясь, сидеть и ждать, КОГДА ж чего-нибудь наконец ДАДУТ.

Вот уже на протяжении полутора столетий человечество решает, как сделать так, чтобы жилья хватило на всех и никто бы не был в обиде. Наиболее впечатляющий эксперимент по массовому строительству жилья для трудового народа был проведен в СССР. Но этот эксперимент трудно признать успешным.

В 1958 году Госстрой СССР провел конкурс на разработку проекта типового крупнопанельного дома. В этих домах были низкие потолки (2,5 м), совмещенный санузел, внутренние стены со слабой звукоизоляцией. Шутники утверждали, что авторы проекта пытались объединить пол с потолком, а водопровод с канализацией и весьма в этом преуспели.

«Хрущевки» сносимых серий предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны на 25 лет. И они действительно позволили расселить бараки и коммунальные квартиры, где, как пел Владимир Высоцкий, «на 38 комнаток всего одна уборная». Но нет ничего более постоянного, чем временное. Когда пришло время сносить эти дома, выяснилось, что переселять жильцов некуда.

В тесноте, да не в обиде

Но как же так получилось, что многие граждане Страны Советов спустя 40 лет после победы пролетарской революции жили в бараках, напоминавших казармы, а то и вовсе в землянках? Ведь перед революцией жилищные условия рабочих были куда лучше. В 1914 году в Киеве провели статистическое исследование 600 рабочих семей и выяснили, что все они располагают вполне сносным жильем.

В среднем рабочие ежемесячно получали 37 рублей, а цены за аренду жилья (с отоплением, освещением и обстановкой) были следующими: койка в комнате на двоих — 4,36 руб., комната — 8,45 руб., 1-комнатная квартира — 12,28 руб., 2-комнатная — 18,87 руб. С учетом низких цен на продукты питания (ведро отборных помидоров стоило 8 копеек, а килограмм картофеля 3 копейки) квалифицированный рабочий вполне мог снять приличную квартиру и прокормить семью. А вот купить квартиру и тем более дом он был уже не в состоянии. Антон Чехов за ветхое строение в Гурзуфе заплатил 3 тысячи рублей да при этом еще и радовался: «Я за эти деньги умудрился приобрести не только маленький домик, но и небольшой участок крымский земли и кусочек Черного моря». В Москве и Киеве, не говоря уже о Петербурге, дома и квартиры стоили гораздо дороже.

После революции надежды многих рабочих на приобретение своего жилья стали явью — только в Москве и Петрограде за счет «уплотнения семей буржуазии» более миллиона пролетариев и членов их семей бесплатно получили комнаты и квартиры. Большевики даже были настолько любезны, что освободили трудовой народ от квартплаты.

Последствия этого шага оказались плачевными — кровля текла, трубы рвались, но до этого никому не было дела. В результате в Москве очень быстро разрушились 7 тысяч жилых домов. По переписи 1923 года на каждого горожанина пришлось всего около 6,5 кв. метров. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Ни у кого в ту пору и в мыслях не было, что Страна Советов не обеспечит гегемонов комфортабельным жильем.

Впрочем, некоторые большевистские теоретики доказывали, что отдельная квартира является «материальной формой мелкобуржуазной идеологии». В условиях социализма, говорили они, трудовой народ должен жить коммуной с обобществленной собственностью и общим режимом дня. В 1926 году был даже организован конкурс на лучший проект дома-коммуны. Победил проект архитектора Н.Кузьмина, по которому члены коммуны живут группами — отдельно старики и старухи, женатые и холостые, беременные женщины и дети. Все без исключения коммунары спят группами по шесть человек, и лишь из уважения «к процессу воспроизводства» в отдельном корпусе отведены небольшие помещения для регулярных встреч мужчин и женщин.

Здесь будет город-сад

Дома-коммуны уже начали было строить, но в мае 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта», которое, во-первых, указало на то, что нельзя одним прыжком перескочить через преграды на пути к социалистическому переустройству быта. Иными словами, нужно строить дома с отдельными квартирами, но, конечно, лишь для идейно стойких товарищей, то есть для руководителей партии и правительства, передовиков производства и деятелей культуры. Во-вторых, постановление обращало внимание на «необходимость максимального сосредоточения всех ресурсов на быстрейшей индустриализации страны». Это означало, что дома-коммуны должны строиться по-быстрому, в виде общежитий, бараков и времянок.

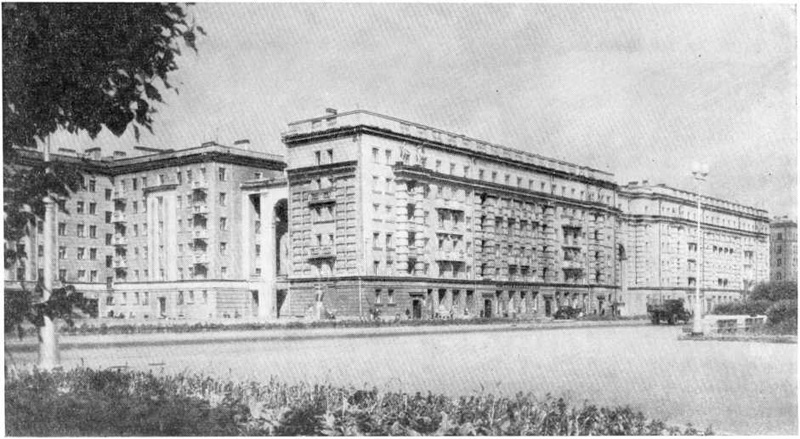

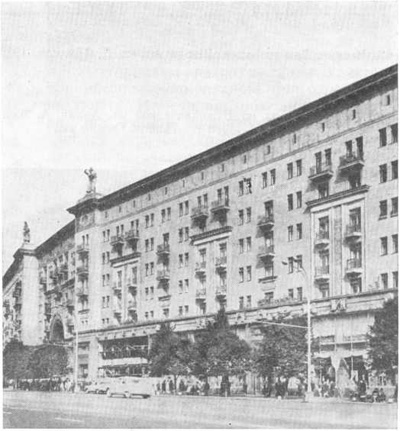

После выхода этого постановления было широко развернуто строительство роскошных домов для начальства в стиле, как сказал поэт Борис Пастернак, «сталинского вампира». Квартиры в этих домах отличались высокими (более 3 метров) потолками, широкими подоконниками, раздельными санузлами, большими холлами, многочисленными подсобными помещениями и мусоропроводами.

В этих квартирах были не только гостиные, спальни, но и кабинеты, детские комнаты, библиотеки и даже помещения для прислуги. А для трудового люда были разработаны проекты рабочих поселков. Вот, например, как выглядел проект типового рабочего поселка, рекомендованный Цекомбанком в 1929 году: 2% жителей (руководящий состав) живут в индивидуальных квартирах в коттеджах на две семьи. 8% (инженерно-технические работники) живут в общежитиях по 2 — 3 человека в комнате. 90% (рабочие) живут в домах барачного типа.

Но жизнь вносила свои коррективы. Например, четверть населения Магнитогорска в середине 30-х годов жила в землянках, 50% — в бараках. Еще 15% жили в квартале каменных домов-общежитий без ванных и кухонь. Для начальства в городе был построен небольшой поселок с индивидуальными коттеджами, а также гостиница. Этот поселок — Березки — постоянно демонстрировался в качестве примера того, как живут «труженики Магнитогорска».

Интересно, что общежития и коттеджи проектировал немецкий архитектор Эрнст Май, который одним из первых воплотил в жизнь идею города-сада — рабочего поселка, построенного вдали от промышленного центра. Благодаря этому архитектору неподалеку от Франкфурта-на-Майне выросли города-спутники, вокруг которых простирались леса и поля.

К 1929 году Май возвел более 15 тысяч зданий, причем жилье было не только качественным, но и доступным. Позже подобные программы осуществлялись в Италии, во Франции и в других европейских странах. В 1930 году Эрнст Май с группой единомышленников переехал в СССР, чтобы воплотить свою мечту о городе будущего. По его проекту строились Магнитогорск, Нижний Тагил, Сталинск и другие советские города. Именно он предложил собирать дома-пятиэтажки из готовых блоков, но реализовать эту идею в СССР ему не удалось.

«Если я влезу, так и они влезут»

Первые дома нового типа — в четыре этажа, из сборного железобетона — начали строить в 1947 году в Москве на Хорошевском шоссе. Опыт показался удачным, и по всей стране за короткий срок воздвигли более 400 заводов железобетонных конструкций. Но до массового строительства жилья дело так и не дошло.

В Москве все силы были брошены на возведение восьми «сталинских высоток» (семь из них были построены), в Киеве восстанавливали Крещатик, а Севастополь и вовсе пришлось отстраивать заново. Новые здания олицетворяли собой непоколебимое могущество державы, а народ продолжал жить в крайне стесненных условиях. Однако Сталина, судя по всему, не привлекала идея строительства типовых зданий упрощенной конструкции, которые во Франции называли «домами для бедных».

Но времена изменились, и в 1955 году Совет министров СССР принял постановление, название которого — «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» — говорило само за себя. К архитектурным излишествам отнесли не только колонны, скульптуры и шпили, но и потолки свыше 2,45 м, кухни больше шести «квадратов», а также раздельные ванную и туалет.

В 1958 году Госстрой СССР провел конкурс на разработку проекта типового крупнопанельного дома. Ходят слухи, что именно Хрущев из всех проектов выбрал самый дешевый и безликий. Он даже опробовал совмещенный санузел, заявив при этом: «Если я влезу, так и они влезут». Так что эти дома неслучайно именуются «хрущевками».

Тепло эти дома держали очень плохо, а звукоизоляции вообще не было. Анекдот о «говорящих часах» был вовсе не преувеличением. «Приходит мужик к другу, который получил новую квартиру в панельном доме, посидели, поговорили, потом пошли смотреть квартиру. Гость видит: на стене, в самом центре, висит медный таз.

— А это что такое? — спрашивает.

— Это говорящие часы, — отвечает хозяин и стучит по тазу.

— Два часа ночи, твою мать! — доносится из-за стенки».

Но не это было основным недостатком «хрущевок». Как показало будущее, «дома для бедных» решали жилищную проблему лишь на короткое время. По тогдашним нормам семья из двух человек получала однокомнатную квартиру жилой площадью 16 кв. м. Если семья состояла из трех человек — двухкомнатную в 22 кв. м, а четыре и больше людей селились в трехкомнатной (30 кв. м).

Никогда раньше мировая строительная практика не знала настолько жестких норм. Дальше происходило то, что в ЦК КПСС, видимо, и предположить не могли, — рождались дети. Да вдобавок жильцы «хрущевок» всеми правдами и неправдами прописывали у себя престарелых бабушек, живущих в деревне, после чего вставали в очередь на расширение. Пока подходила очередь, появлялись внуки.

Все шкафы и кладовки забивались под завязку. Хлам, не помещающийся в квартире, выставляли на балкон, а санки, лыжи и прочее вывешивали за перила. Это напоминало все что угодно, только не социализм, который, как было заявлено на XXI съезде, построен окончательно и бесповоротно.

А когда на следующем съезде в 1961 году Хрущев пообещал, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», народ начал откровенно посмеиваться, тем более что как раз после этого заявления начались перебои с основными продуктами питания. Самым популярным в те годы был вопрос: это уже коммунизм или будет еще хуже? Вдобавок из-за «бугра» начали проникать слухи о том, что угнетенные трудящиеся западных стран живут гораздо лучше, чем советские люди, в связи с чем родился новый анекдот: «Советский передовик производства осматривает жилье американского рабочего — спальня, столовая, детская, гостиная, кухня… После чего невозмутимо заявляет: «Да у нас все то же самое. Только без перегородок».

Расстроенный Алексей Косыгин

Были, конечно, и в ЦК мудрые люди, которые предлагали предоставить людям землю под застройку, дать им ссуды, разработать несколько относительно недорогих проектов и запустить программу, которая за короткий срок позволит кардинально решить жилищную проблему по всей стране. Но идеологи считали, что в комнатушках за звукопроницаемыми стенами и за дверями, которые открываются внутрь квартир, частнособственнические инстинкты произрастают не так охотно, как в коттеджах. А потому в июне 1962 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве». Кооперативам, вступить в которые простым смертным было практически невозможно, дали зеленый свет. А перед гражданами зажгли красный: «признать необходимым прекратить отвод земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и выдачу кредита индивидуальным застройщикам».

После смещения Хрущева, в сущности, ничего не изменилось, разве что квартиры стали попросторнее, а дома надежнее. Хотя в этом отношении уступали домам дореволюционной постройки. Известные куплетисты П.Рудаков и В.Нечаев не преминули это отметить:

Чтоб построить новый дом,

Динамита грянул гром.

Не взорвался старый дом —

Рухнул новый за углом!

Особенно много нареканий вызывала система водоснабжения. В 1971 году в Набережных Челнах председатель Совета министров СССР Алексей Косыгинон осмотрел только что построенный дом, после чего направился к тому, который уже три месяца назад заселили. Вот ведь какой правильный был мужик — другие смотрели только то, что им показывали. Зашел он в квартиру на втором этаже, а там краны протекают, кухня залита водой, обои свисают со стен живописными лохмотьями. Говорят, очень расстроился Косыгин.

Ему следовало отправиться в ближайшее садово-огородное товарищество — они в ту пору как раз начали появляться. Вот там он бы увидел и оценил высокое качество строительно-монтажных работ. Домики буквально росли как грибы. Вот так же выросли бы жилые дома, если бы гражданам Страны Советов разрешили бы их построить.

Позже инициатива и предприимчивость нашего народа проявились в возведении гаражей. В итоге почти не уступали Америке, имея, как тогда говорили, «дачку, тачку и собачку». Вот только квартира с собачкой была в одном конце города, гараж в другом, а «фазенда» у черта на куличках.

Рассказывают, что в Сибири еще можно увидеть бараки, построенные в годы первых пятилеток, но скоро от них не останется и следа. Так же, как и от «хрущевок». А стоило ли в таком случае подхватывать у французских революционеров лозунг: «Мир — хижинам, война — дворцам»?

Кстати, завещать нельзя было даже кооперативную квартиру. Только пай.

Сама квартира в ЖСК была собственностью кооператива.

За счет этого в ЖСК существовали внутренние очереди.

Но народ выкручивался как мог — прописывали внуков к бабушкам,

бабушки менялись с внуками был даже термин «родственный обмен».

Но получалось это далеко не всегда.

Завещания были, но завещать можно было только личное имущество,

коим квартира не являлась по определению.

А в 91-м была сделана величайшая глупость —

квартиры раздали. Бесплатно. По факту прописки.

Ни одна страна до этого такого не делала.

Образовалась армия псевдо-собственников.

Отсюда кстати и нынешняя ситуация на квартирном рынке.

Я не обсуждаю почему, все эти доводы известны.

Но в результате — величайшая глупость.

2. Масштаб соц. несправедливости при этом сравним с ваучерной приватизацией.

Ибо кто в чем жил тот то и получил. Пришлось даже оставить очередь.

Впрочем так или иначе она существует до сих пор.

3. Жилье опять осталось без фактического хозяина, и самое главное не

стратифицировалось по соцстатусам. В результати по сию пору мы имеем

почти в каждом доме, фактически полный срез российского общества.

Что не способствует.

В целом получились очень похоже на половинчатую реформу крепостного

права в 1861 году. Последствия коей пришлось разгребать уже Столыпину.

Если старый фонд остается не проданным — не откуда взяться покупкам в нем.

Продажа только в новостройках. Ну и в ЖСК.

А старый фонд — на балансе муниципалов — аренда для малоимущих.

Как повсюду в мире. Бандит там как правило селиться не хочет.

Впрочем бандит может конечно выкупить у города дом целиком.

Но это другой масштаб, а значит меньшая частота.

Да и шуму сильно больше чем при отъезде одинокой старушки

из квартиры в неизвестные дали.

Соответственно тогда довольно быстро формируются районы для

богатых, для среднего класса и гетто для бедных.

И не нужно рвать волосы это вполне нормально.

Ненормально когда они живут на одной лестничной площадке.

Ненормально когда посреди какой-нибудь «некрасовки» вырастает,

огороженный трехметровым забором, супер-пупер жилой монстр.

В Советской стране никакого экономического смысла брать подоходный налог с населения не было. Не брали же его с военных. Вся экономика строилась на том, что все принадлежало государству, оно все свои доходы складывало в кучу (которую толком никто и не считал), а потом все это распределялось по статьям расходов. Не хватало денег — включали печатный станок (это про наличные), или просто красным карандашом исправляли цифру «итого» — в постановлениях. Пойди, проверь.

На самом деле налоги брали с 70-х годов до конца совка следующим образом (раньше не знаю — не работал по малолетству):

При доходе до 70 рублей в месяц налог не брали.

От 70 до (примерно 90) была хитрая табличная функция.

То, что было от 90 до 100 рублей брали 12% , так, что с суммы 100 рублей брали 8р.20коп подоходного налога (здесь я слегка путаюсь и, возможно. это было 8-40).

Сумма свыше 100 рублей облагалась налогом 13%.

Наличие необлагаемых 70 рублей (фактически это прожиточный минимум) — это на мой взгляд очень справедливое решение, в отличие от нынешнего законодательства.

Теперь о цене жилья.

Когда началось кооперативное строительство, цена квадратного метра жилой площади была 100 рублей, через 10 лет она выросла вдвое. Мои знакомые в 1973 году купили (построили кооператив) квартиру 45 кв.м. (площадь комнат) за 9 тыс рублей. Панельный дом возле МКАД.

В 73 году Я некто окончил в 23 года ВУЗ и поступил на работу по распределению за 110 руб/мес и получил койку в общежитии. Налог = 8.20+1.30=9.50, за год 114 рублей — меньше одного кв. метра.

Через два года женился и снял комнату. К этому времени получал 140 р/мес. Налог= (8.20+3.90)х12=145 рублей, опять меньше метра (не забываем, что стоимость метра растет)

еще через два года (1977) получил комнату в коммунальной квартире (со всеми удобствами — большая удача!) зарплата уже 160 руб. Вскоре родился ребенок. Налог 8.20+7.80=16 руб (то есть 10%, примерная сумма налога, о которой написано в исходной статье). 16х24(мес)=384р.

Итак за 4 года уплачено 643 рубля. Да, еще бездетность (налог за) — 6%, еще 410 рублей. Итго 1050 рублей (примерно). Жена еще дала налогов рублей 600 (она помоложе — раз, до замужества бездетность не платила — два, получала немного поменьше — три).

Подведем итоги. За комнату 12 метров ценой (пусть 200р/метр) 2400 уплачено 1600, то есть 2/3. Поскольку на троих приходилось по 4 м/чел, то в очереди на получении жилья остались.

Далее события развивались так. В этой трехкомнатной общей квартире один сосед умер и комнату отдали другому соседу, у которого было двое детей. Квартиру удалось разменять и некто (немного доплатив — отнюдь не государству) досталась кооперативная однокомнатная квартира в хрущёвке.

19 метров жилой площади, опять остались в очереди, поскольку на предприятии, где он работал, минимальной нормой было 7 кв.м/чел. Через 16 лет работы он, наконец, получил бесплатную двухкомнатную квартиру на окраине, суммарной площади около 50 метров. А вскоре и квартиры перестали давать. К этому времени получка у него была 250, а у жены 200. Кв. метр опять стоил 200р, но уже общей площади квартиры.

Успел ли он с женой выплатить в виде налогов стоимость квартиры? Может быть, но только если учитывать весьма приблизительную её стоимость. С учетом налогов тех, кто квартиру получить не успел, или покупал кооператив — квартира была оплачена.

Откуда брались деньги на бесплатное образование и медицину? Пусть на это ответят читатели. В качестве самостоятельного упражнения.

Источник: robinbobin.livejournal.com

«ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР» /Харитонова.»Вопросы истории»/

Советский народ под руководством Коммунистической партии неуклонно выполнял эту программу. «Жилищный передел» 6 , осуществленный в 1918 — 1922 гг., хотя и улучшил жилищные условия многих семей трудящихся, но не мог сколько-нибудь существенно возместить нехватку жилищ в стране, так как Советское государство унаследовало от царской России нищенский жилищный фонд (в 1913 г. он составлял 180 млн. кв. м) 7 , который к тому же сильно пострадал во время империалистической и гражданской войн. Улучшение жилищных условий трудящихся СССР могло осуществляться только на основе развертывания нового жилищного строительства.

В Советском Союзе жилищное строительство стало отраслью социалистического производства и развивалось, как и любая другая его отрасль, подчиняясь действию экономических законов социализма.

Процесс развития жилищного строительства в СССР на протяжении всей истории советского общества можно подразделить на три основных этапа. Каждый из них имеет свои характерные особенности, которые вытекают из конкретных исторических условий. Известно, что размах жилищного строительства, его темпы и объем в социалистическом государстве зависят от общего уровня развития производительных сил, материально-технической базы строительства, кадров строителей, творческой активности масс и др. Совокупность этих факторов менялась, что, естественно, вызывало соответствующие изменения в жилищном строительстве.

Первый этап, по нашему мнению, охватывает 1918 — 1928 гг. и характеризуется отсталой в техническом отношении производственной базой строительства, доставшейся в наследство советскому народу от прошлого, отсутствием постоянных кадров строителей (строительными рабочими являлись в основном крестьяне, приходившие на строительные площадки ранней весной и покидавшие их поздней осенью). Тяжелое экономическое положение страны, разруха народного хозяйства, трудности восстановительного периода, отсутствие средств не позволили Советскому государству в эти годы широко развернуть создание новой производственной базы для развертывания жилищного строительства.

Но нужда в жилищах была крайне острой и требовала принятия срочных мер. Все это обусловило характерную черту жилищного строительства на первом этапе: оно базировалось исключительно на ручном труде. На строительных площадках господствовали лопата, тачка, топор, носилки.

Даже самые тяжелые операции — подъем кирпича, приготовление раствора, земляные работы — осуществлялись вручную. Отечественное машиностроение только зарождалось. Первые строительные машины — простейшие подъемники, растворо- и бетономешалки, лебедки и другие — появились лишь в 1924 — 1925 годах 8 . Применение их не могло сразу же резко изменить соотношение между затратами ручного и механизированного труда.

Важным показателем уровня производственно-технической базы строительства является объем производства строительных материалов. С 1918 по 1928 г. производство цемента увеличилось с 0,96 млн. т до 1,85 млн. т, извести — с 200 тыс. т до 526 тыс. т, кирпича — с 0,7 млрд. штук до 2,79 млрд. штук 9 . Однако в целом выпуск строительных материалов оставался еще крайне ограниченным и не удовлетворял потребно-

Небольшие капиталовложения в жилищное строительство, отсталые, примитивные средства труда и отсутствие постоянных кадров в значительной степени влияли на масштабы и темпы развития нового жилищного строительства. Государственное строительство новых жилищ, начавшееся в 1919 — 1920 гг., развивалось медленно. В 1923 г. по всей стране было возведено около 1 млн. кв. м, в 1924 г. — 1,2 млн. кв. м, в 1925 г. — более 3 млн, кв. м жилой площади 10 . Всего за одиннадцать лет (1918 — 1928) в городах и рабочих поселках страны было построено и введено в эксплуатацию 42,9 млн. кв. м жилья, в том числе 23,7 млн. кв. м в обобществленном секторе 11 . Среднегодовой прирост жилой площади в стране составлял всего лишь 3,9 млн. кв. м.

Жилые дома, строившиеся в городах и рабочих поселках, были, как правило, малоэтажными и малоквартирными, без элементарных удобств — канализации, водопровода, электричества. Преобладающими оставались деревянные дома, возводившиеся без определенного плана, разбросанно. Города росли вширь, занимая большие земельные площади. Позже это привело к затрате значительных государственных средств на благоустройство городских территорий, на прокладку коммуникаций для водоснабжения, электрификации, телефонной связи и т. д.

Тем не менее первый этап явился для советского народа своеобразной школой строительства. К концу его, хотя и в незначительных размерах, ручной труд на стройках стал вытесняться механизированным. С 1927 г. началось повсеместное строительство кирпичных заводов 12 . Вместо 215 мелких стекольных заводов, действовавших в царской России до 1913 г., в 1928 г. работало 152 крупных стекольных завода; производство стекла возросло на 75% 13 . Был накоплен определенный опыт ведения жилищного строительства на основе государственных планов, сделаны первые шаги по изменению средств производства и созданию постоянных кадров строителей, подготовлены некоторые экономические предпосылки для начала нового этапа в жилищном строительстве.

Второй этап в развитии жилищного строительства начался в годы первой пятилетки и продолжался до середины 50-х годов, то есть совпал в основном с периодом окончательного построения социалистического общества в нашей стране. В ходе жилищного строительства на этом этапе можно выделить три периода: довоенный, военный и послевоенный: 1946 — 1955 годы.

Завершив восстановление народного хозяйства и осуществив первые шаги в области индустриализации страны, советский народ приступил к построению фундамента социализма. Возникали новые отрасли промышленности. Строились фабрики и заводы. Быстро росло городское население, резко увеличивалась потребность в жилье. Социалистическое государство на этом этапе уже имело возможность выделить более значительные средства на жилищное строительство.

Капиталовложения государственных и кооперативных предприятий и организаций в жилищное строительство в среднем за год были увеличены более чем в пять раз

Выполнить строительную программу старыми средствами в изменившихся условиях было уже невозможно. Поэтому Коммунистическая партия и Советское правительство обратили серьезное внимание на создание новой производственной базы строительства, на механизацию строительных работ. Государственные капиталовложения в развитие промышленности строительных материалов и строительной индустрии в годы первой пятилетки в 4,8 раза превысили капиталовложения на эти же цели за весь первый этап 17 . Начались определенные сдвиги и в механизации труда строителей. Появились десятки тысяч подъемников, растворо- и бетономешалок, ленточных транспортеров 18 , большое количество простейшего строительного оборудования. Механизация многих технологических процессов на предприятиях строительных материалов позволила значительно увеличить выпуск продукции 19 . Все это сразу же сказалось на капитальности строительства и его объемах.

К 1933 г. по сравнению с 1927 г. в городском строительстве сооружение домов из кирпича возросло с 17,9% до 69,4%, а из дерева уменьшилось с 65,7% до 21,5% 20 . С 1929 по 1932 г. в среднем за год жилой площади вводилось в 2,5 раза больше, чем на первом этапе 21 .

В результате осуществления мероприятий Коммунистической партии и Советского правительства в области жилищного строительства в годы первой пятилетки было введено в эксплуатацию 38,7 млн. кв. м жилья, в том числе в обобществленном секторе — 32,6 млн. кв. м, то есть значительно больше, чем за все предшествующее десятилетие 22 .

Новые шаги в развитии жилищного строительства на основе механизации были сделаны с 1933 по 1941 год. Окрепла производственная база строительства, появилась постоянная армия строителей 23 . Решающую роль в этом сыграло завершение технической реконструкции народного хозяйства, создание новой, социалистической экономики, победа социализма в Советском Союзе. Объем нового жилищного строительства значительно возрос. За двенадцать с половиной лет (1929 — июнь 1941 г.) в Советском Союзе было построено и введено в эксплуатацию 122,9 млн. кв. м жилой площади 24 . Наряду со строительством жилья в уже существовавших городах возникали новые города и рабочие поселки в совершенно не обжитых районах, имевших огромное значение для дальнейшего развития народного хозяйства страны. С 1926 по 1941 г. в Советском Союзе было построено 532 новых города 25 . Почти заново были построены Магнитогорск, Березники, Кемерово, Хибиногорск, Караганда, Краматорск и др. За это же время выросло 495 новых рабочих поселков городского типа 26

. Широкий размах жилищное

строительство получило в тех республиках и областях, которые до революции являлись отсталыми национальными окраинами.

Одной из особенностей этого этапа является то, что советскому народу, по существу, заново пришлось создавать материально-техническую базу строительства, почти полностью уничтоженную во время Великой Отечественной войны. По производству основных видов строительных материалов страна была в результате войны отброшена на уровень 1927 — 1928 годов 27 . Было уничтожено огромное количество жилой площади 28 .

Строительство жилищ в СССР не прекращалось и во время войны. Широкий размах оно получило в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, Западной Сибири, Казахстане и на Дальнем Востоке. Эвакуация промышленности на Восток и восстановление промышленных предприятий на новых местах требовали большого количества рабочих, а следовательно, и жилищ для них. В значительных масштабах шло жилищное строительство в освобожденных от оккупации районах. За четыре с половиной военных года в стране было восстановлено и построено около 50 млн. кв. м жилой площади 29 .

В послевоенный период восстановление жилищ и новое жилищное строительство развертывалось параллельно с восстановлением материально- технической базы строительства и дальнейшим ее совершенствованием.

Самоотверженным трудом миллионов советских людей, по существу, заново были отстроены Волгоград, Воронеж, Севастополь, Одесса, Минск, Вильнюс, Орел, Киев, Харьков, Смоленск и сотни других городов. Почти 90% жилых зданий Волгограда было превращено гитлеровцами в развалины. Трудящиеся активно включились в борьбу за возрождение города.

В 1948 г. около 90 тыс. жителей Волгограда добровольно, в свободное от работы время восстанавливали жилые дома. С 1946 по 1953 г. волгоградцы восстановили и заново построили свыше 2 млн. кв. м жилой площади 30 . Ленинградцы, оказывая помощь строителям, отработали на стройках только в 1952 — 1953 гг. 52 млн. часов. С помощью населения в Ленинграде в 1946 — 1953 гг. было восстановлено и построено 2670 тыс. кв. м жилой площади 31 . Большой вклад в восстановление и дальнейшее развитие своих городов внесли трудящиеся Украины, Белоруссии, Эстонии, Литвы, Латвии и других советских республик.

В послевоенный период серьезные успехи были достигнуты в развитии материально-технической базы строительства, что позволило значительно увеличить выпуск основных видов строительных материалов. В 1955 г. в стране было произведено более 22 млн. т цемента против 5,7 млн. в 1940 г.; строительного кирпича — в два раза, шифера — в семь раз, мягкой кровли — в четыре раза больше (соответственно за те же годы) 32 .

Резко вырос парк строительных машин и механизмов. В послевоенные годы механизированный способ производства жилищ был уже ведущим, что в огромной мере способствовало быстрой ликвидации тяжелых последствий войны в жилищном хозяйстве. С 1946 по 1955 г. среднегодовые темпы прироста жилой площади составили 25,4 млн. кв. м, то есть были в два с половиной раза выше, чем в начале данного этапа 33 . В результате активного участия масс в жилищном строительстве и развитии его производственной базы в нашей стране за эти годы было построено 254,5 млн. кв. м нового жилья. Городское население за свой счет и с помощью государства в этот период построило и ввело в эксплуатацию 69,2 млн. кв. м жиль

Второй этап характеризуется не только увеличением количества сооружаемых жилищ, но и значительными качественными изменениями: резко возросла капитальность зданий, улучшилось их благоустройство. И все же строительство жилищ продолжало сильно отставать от потребностей населения. Главные причины этого отставания крылись в том, что государство из-за огромного ущерба, нанесенного войной всем отраслям народного хозяйства, не имело возможности развивать их в одинаковой мере. Несмотря на то, что капиталовложения в жилищное строительство в послевоенный период значительно увеличились 35 , их все же было недостаточно. Серьезным тормозом являлось также несоответствие производственно-технической базы жилищного строительства методам возведения жилищ.

Строительные организации Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Баку, Ташкента и многих других городов страны имели уже опыт поточно- скоростных методов сооружения жилищ, однако недостаток стройматериалов не позволял использовать этот опыт в полном объеме. Низким был и процент индустриального производства стройматериалов. При возведении дома свыше 80% трудовых затрат расходовалось на работы, ведущиеся непосредственно на строительной площадке.

Источник: bolgarttx.livejournal.com

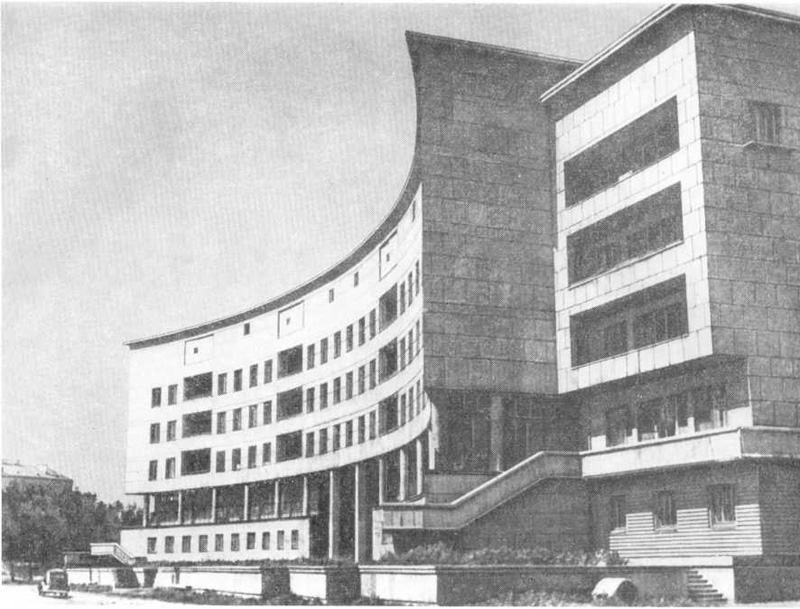

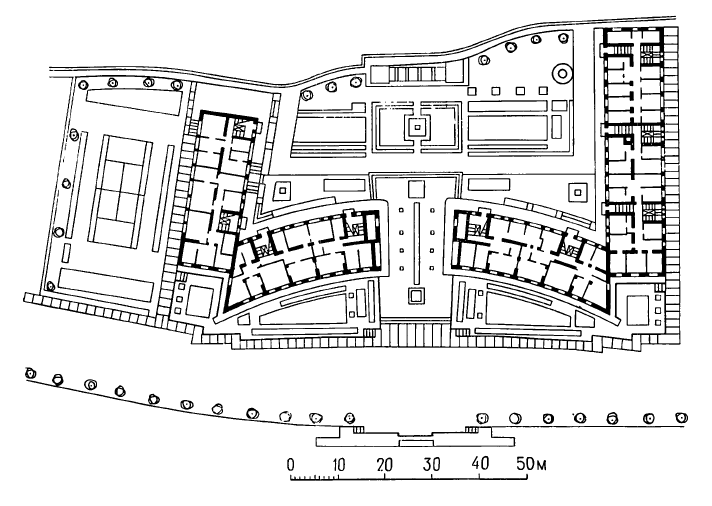

Архитектура жилых зданий СССР. 1933—1941

В начале 30-х гг. в жилищном строительстве СССР произошли серьезные изменения. В предыдущие годы новые жилые дома строили в основном в сложившихся до революции рабочих районах с целью ликвидации резкого различия между центром и окраинами, а также проводили работы по надстройке и реконструкции старых зданий, разбросанных по всему городу. Строительство в 30-е гг. новых промышленных предприятий определило и возведение новых крупных жилых массивов. В Харькове, Челябинске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Волгограде в непосредственной близости от промышленных объектов строились жилища, школы, дошкольные детские учреждения и др.

Необходимость быстрого расселения требовала ускорить темпы строительства, что достигалось применением наиболее простых строительных схем, конструкций. Несмотря на однообразные приемы застройки этих жилых массивов, недостаточное благоустройство и озеленение, идея строить жилые массивы с детскими садами и яслями, школами и магазинами, прачечными и другими зданиями коммунального обслуживания была прогрессивной и в дальнейшем нашла развитие в планировке и застройке жилых кварталов.

В Ленинграде и в новых городах, таких, как Запорожье, Магнитогорск, застройка велась на свободных территориях. В Москве жилищное строительство в основном размещалось на реконструируемых магистралях. Так как архитектура жилых домов стала определять облик центральных магистралей и новых районов города, изменилось и отношение к их архитектурно-пространственному решению.

Появилась необходимость значительно улучшить тип массового жилого дома. Введенные в 1932 г. в Москве новые строительные правила (в дальнейшем этими правилами пользовались не только в Москве, но и в других городах) предусматривали увеличение площади и высоты жилых и вспомогательных помещений, устройство в каждой квартире ванной, улучшение оборудования бытовых помещений. Особое внимание уделялось внешнему облику жилых домов, в особенности размещаемых на магистральных улицах и площадях.

Жилая площадь квартир по новым строительным правилам увеличилась: для квартир в две комнаты с 30—35 до 35—40 м 2 , для квартир в три комнаты с 40—45 до 60—65 м 2 и для четырехкомнатных квартир с 60—65 до 70—75 м 2 . Наименьший размер кухонь определялся в 6 м 2 (вместо 4,5м 2 ). Соответственно были увеличены и размеры вспомогательных помещений. Высота помещений устанавливалась в 3,2 м.

Для первых лет рассматриваемого периода характерно следующее соотношение квартир: основную часть (50—60%) составляли трехкомнатные квартиры площадью 45—55 м 2 , 30% — двухкомнатные площадью 35—40 м 2 и 10—20% — четырехкомнатные квартиры площадью более 60 м 2 .

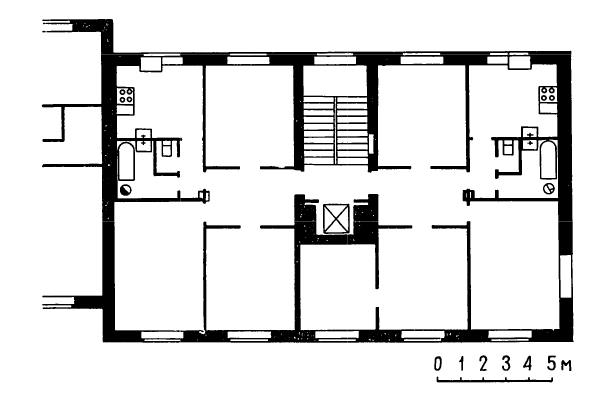

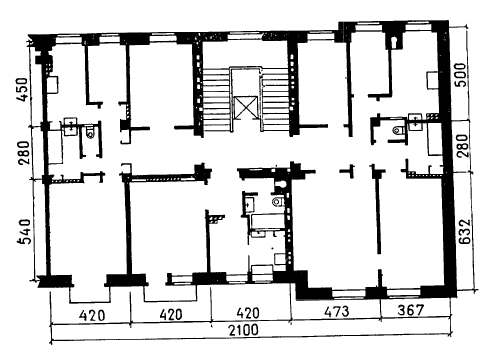

В крупных городах после 1932 г. строили главным образом многоэтажные секционные кирпичные дома с лифтами и двухквартирной секцией.

|

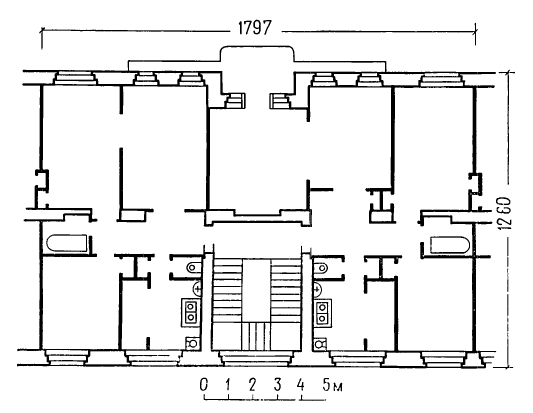

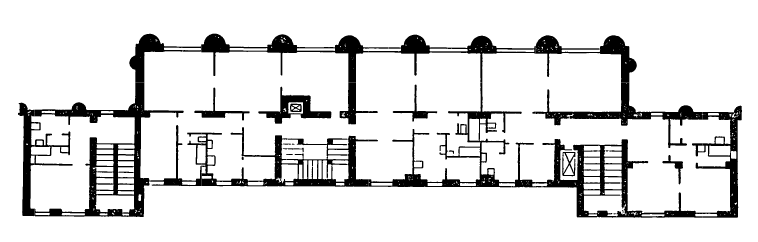

| 44. Ленинград. План секции жилого дома, получивший широкое применение. 1934—1937 гг. |

|

|

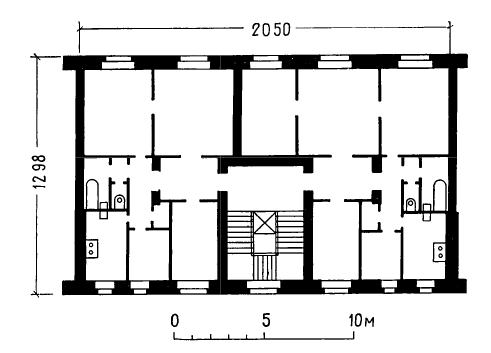

| 45. г. Горький. Автозаводский район. Квартал № 4. Архит. И. Голосов, 1936 г. Общий вид, план секции |

|

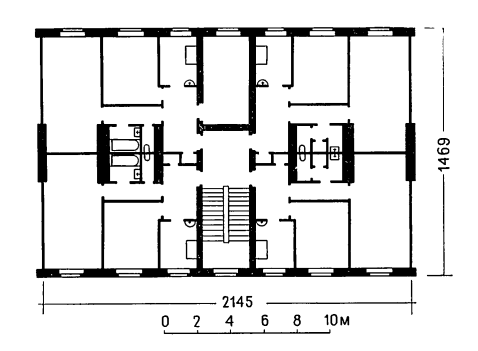

| 46. Москва. Секция 1940 г. Архитекторы П. Блохин, А. Зальцман и др. |

|

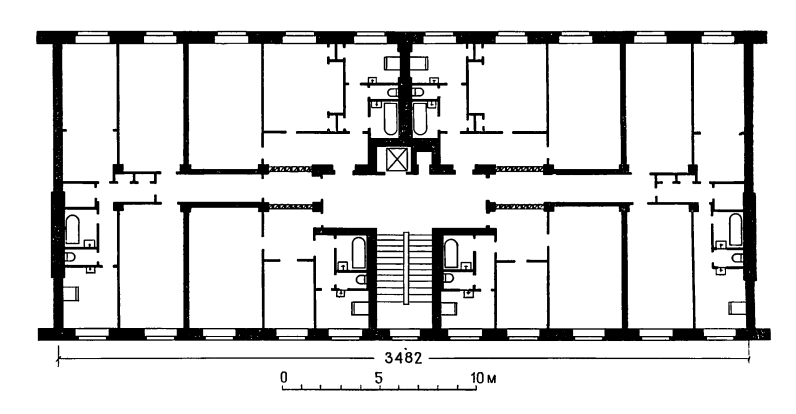

| 47. Москва. Секция 1940 г. Архит. К. Джус и др. |

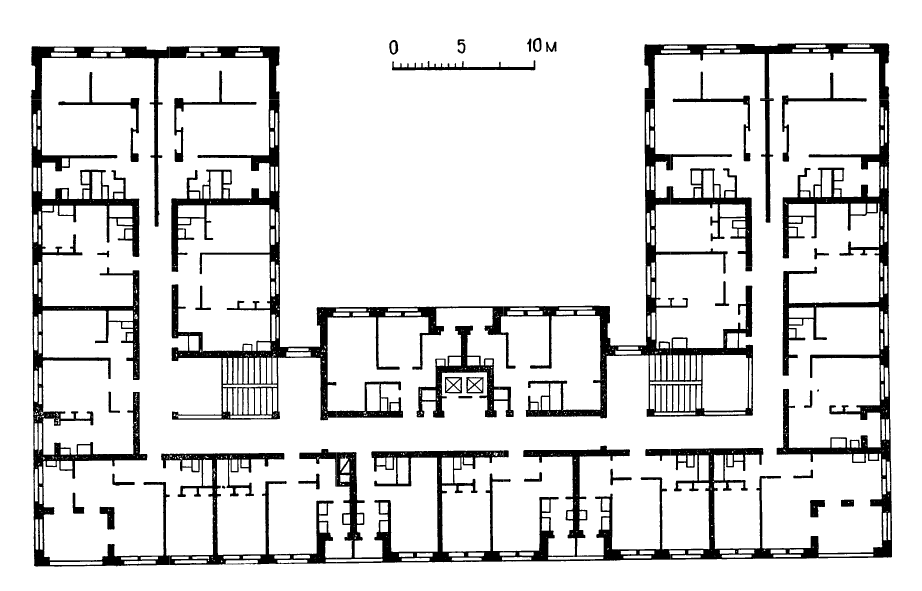

На основе новых правил строительного проектирования в мастерских Моссовета, Госпроекта, Наркомтяжпрома и в других проектных организациях, проектирующих новые промышленные центры, был разработан ряд типовых жилых секций (1936—1937 гг.). В этих секциях большое внимание уделялось удобству расположения комнат в зависимости от их назначения: спальня размещалась рядом с ванной, общая комната имела большие размеры и выход на балкон или в лоджию.

Улучшение планировки, оборудования и отделки квартир имело место сначала в строительстве домов для специалистов, а потом получило применение в массовом строительстве. В основе планировки этих домов лежит двухквартирная секция с квартирами в три и четыре комнаты (жилая площадь 47 и 69 м 2 ) (рис. 44). Все квартиры оборудованы ваннами, расположенными в глубине квартиры рядом со спальной комнатой. При кухнях, размещенных в передней части квартиры, предусмотрена ниша для домашней работницы.

Под влиянием московской и ленинградской архитектурной практики опыт проектирования и строительства жилых домов с двухквартирными секциями и 3—4-комнатными квартирами большой площади распространился и на другие города Союза. Например, при застройке 4-го квартала Автозаводского района г. Горького (архит.

И. Голосов, 1936 г.) также были использованы 2-квартирные секции с квартирами в 3 и 4 комнаты (рис. 45). В основу планировки положен прием выделения парадной части квартиры, сгруппированной вокруг прихожей. Все обслуживающие помещения отнесены в глубь квартиры. Аналогично решены секции в жилом доме Бакинского Совета (архитекторы С. Дадашев, М. Усейнов, 1938 г.).

Увеличение полезной жилой площади при недостатке жилищ привело, однако, к коммунальному заселению квартир со всеми его отрицательными последствиями.

Кроме того, использование новых норм повысило стоимость строительства. Все эти проблемы обсуждались на I Всесоюзном совещании строителей.

Недостатки в проектировании жилых домов отмечались и на I Всесоюзном съезде советских архитекторов в 1937 г.

В 1938 г. при СНК СССР был создан Комитет по делам строительства, возглавивший в дальнейшем проектирование и строительство жилых и общественных зданий.

В связи с тем что по генеральному плану реконструкции Москвы жилыми домами застраивались главные магистрали, набережные и площади города, значительно возросла их градостроительная роль. Этажность жилых домов повысилась до 8, 10, а иногда и до 14 этажей. На основе разработанной Комитетом по делам строительства программы развернулось проектирование экономичных секций для массового строительства многоэтажных жилых домов.

Для того чтобы создать возможность заселения квартир одной семьей, площадь их была уменьшена, количество квартир, выходящих на одну лестничную клетку, увеличилось до 4—6. С целью расширения практики посемейного заселения квартир в 1938 г. было пересмотрено их процентное соотношение.

Для вновь строящихся жилых домов устанавливалось следующее соотношение: двухкомнатных квартир — 60 %, трехкомнатных — 30 % и однокомнатных — 10%. Была введена модульная система проектирования жилых секций, что значительно сократило количество конструктивных элементов. В разработке новых типов секций с четырьмя и шестью квартирами, выходящими на одну лестничную клетку, принимали участие архитекторы К. Алабян, П. Блохин, А. Зальцман, К. Джус, З. Розенфельд, С. Тургенев и многие другие (рис. 46, 47).

Широкое применение в предвоенные годы получили четырехквартирная жилая секция (архитекторы П. Блохин и А. Зальцман) и аналогичная секция для домов выше шести этажей с лифтом (архит. З. Розенфельд и инж. И. Гохбаум) *. В этой секции лифт размещался на продольной оси корпуса.

Санитарные узлы и ванные комнаты располагались смежно для двух прилегающих квартир, что дало возможность увеличить глубину корпуса до 15,08 м. Простота конструктивной схемы, стандартизация пролетов и унификация санитарных блоков выгодно отличали типовые секции П. Блохина и З. Розенфельда от ряда других, проектируемых в этот период. Планировка жилой секции давала возможность покомнатного расселения. К недостатку проекта можно отнести то, что при широтной ориентации здания половина квартир неизбежно оказывалась обращенной на север.

* Шестиквартирная секция 1-1-2—2-3-3 — жилая площадь соответственно 22,73, 46,7 и 66,3 м 2 . Общая жилая площадь секции 271,46 м 2 .

Основными признаками серийности проектов жилых секций были набор квартир, нужных для расселения, возможность блокировки секций в доме, общность глубины корпуса, единая конструктивная схема, единый горизонтальный модуль.

Остро необходимое увеличение темпов жилищного строительства, возможное при максимальной для того времени унификации основных конструктивных габаритов, могло быть осуществлено только при переходе на типовое проектирование жилых секций. 1939 г. был последним, когда допускалась индивидуальная планировка квартир и секций для каждого строящегося дома. С 1940 г. жилищное строительство прочно стало на путь строительства по типовым проектам. Типовые проекты должны были обеспечить снижение стоимости строительства путем создания в них предпосылок для индустриализации.

В конце 30-х гг. наряду с многоэтажным строительством получило развитие и малоэтажное, обусловленное в ряде мест страны климатическими условиями, сейсмикой, необходимостью использования местных материалов. Малоэтажные дома давали возможность быстрого их ввода в эксплуатацию, что было очень важно при крайней нужде в жилье.

В 1939—1940 гг. Наркоматом по строительству были созданы первые общегосударственные типовые проекты малоэтажных жилых домов. Уделялось большое внимание экономичному решению плана и удобствам квартиры. В каждом проекте было сведено к минимуму количество типоразмеров деталей и конструктивных элементов, однако все проекты страдали общим недостатком: они разрабатывались изолированно друг от друга, каждый с особой конструктивно-планировочной схемой, со своими, ему одному присущими, типовыми деталями и конструктивными элементами.

Типовые проекты малоэтажных жилых домов разрабатывались исходя из обезличенных «средних» условий. Климатические особенности того или иного района строительства учитывались только в виде поправок к толщине стен и чердачных перекрытий.

Недооценка климатических и национально-бытовых особенностей района и его материальных ресурсов привела к несоответствию построенных домов местным условиям жизни и удорожанию строительства. Малоэтажные дома, проектировавшиеся для южных районов Сибири и Урала, были не только неудобны, но и недолговечны.

В результате применение типовых малоэтажных жилых домов не получило большого распространения.

Для этого периода в Москве характерна застройка 1-й Мещанской ул. (ныне проспект Мира), где не было целостной архитектурной композиции, так как жилые дома «штучно» включались во фронтальную застройку магистрали.

Архитекторы, участвовавшие в застройке 1-й Мещанской улицы, проектировали дома независимо друг от друга: в результате получился случайный, «механический» набор домов, композиционно не связанных.

Увеличение потребности в жилой площади обусловило поиски средств более рентабельной организации процесса возведения жилых зданий и сокращения сроков строительства. В 30-е гг. строительное деле еще не имело прочной индустриальной основы. Это заставило архитекторов и конструкторов искать пути ускорения и удешевления строительства.

В 1938 г. было принята предложение архит. А. Мордвинова о внедрении поточно-скоростного строительства жилых домов. Новым скоростным методом велось строительство в Москве 23 домов — на ул. Горького, на Б. Калужской ул. (ныне Ленинский проспект), на Фрунзенской набережной и других магистралях.

График строительства предусматривал выполнение различных операций, максимальное использование механизмов, четкую расстановку рабочей силы. График работ распространялся не только на саму стройку, но и на организацию ее финансирования и снабжения.

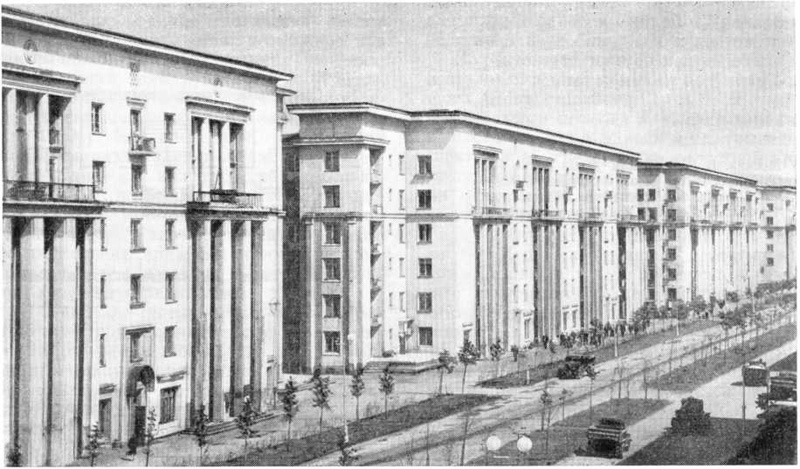

Поточное строительство началось в Москве на ул. Горького. Здесь строились жилые дома на основе нового метода, показавшего большие возможности повышения производительности труда и снижения стоимости. Протяженный фронт застройки был осуществлен на основе единого архитектурного замысла. Концентрация всей работы в одной архитектурной мастерской сократила сроки проектирования и ускорила строительство.

|

|

|

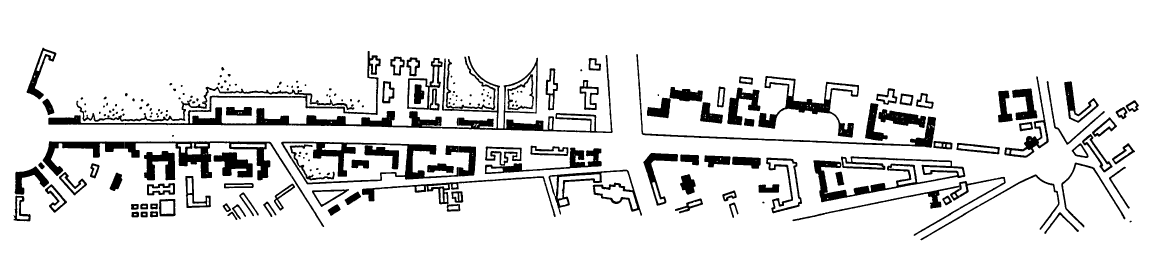

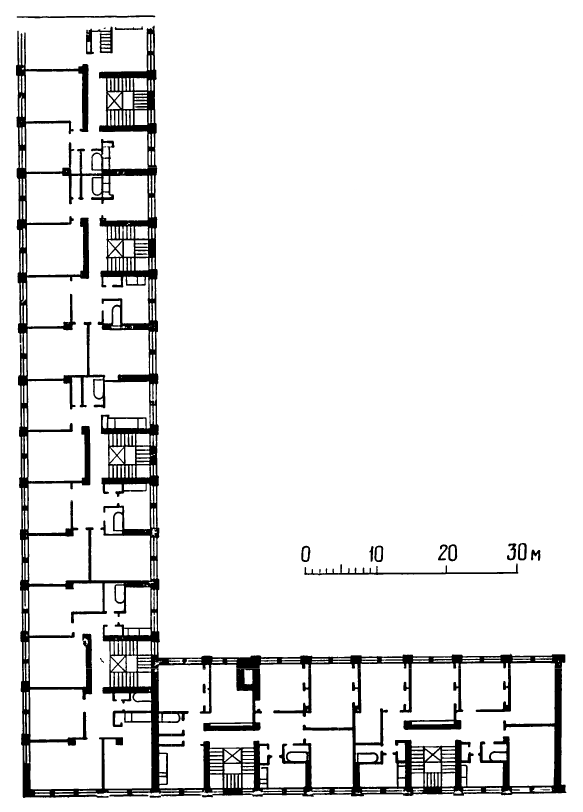

| 48. Москва. Б. Калужская улица (ныне Ленинский проспект). План застройки. 1939—1940 гг. Архит. А. Мордвинов. Жилой дом. Архит. Г. Гольц. Общий вид, план |

|

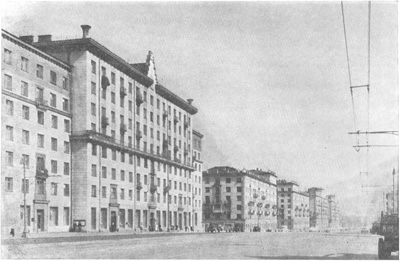

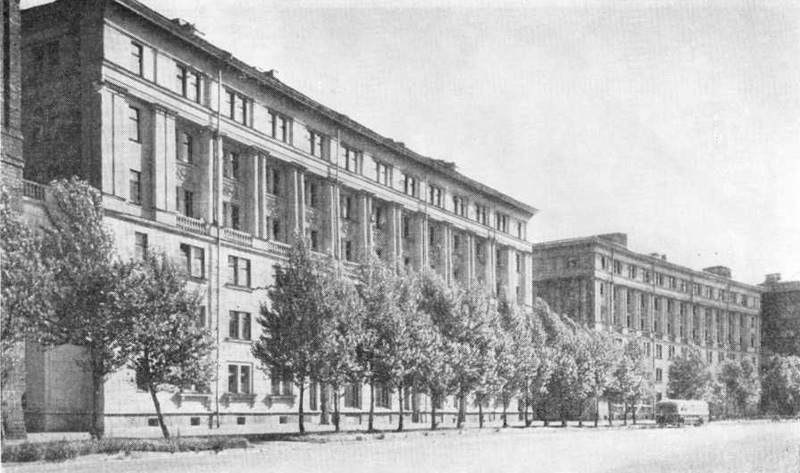

| 49. Ленинград. Жилые дома по Московскому проспекту. Архит. В. Попов. 1936—1940 гг. |

|

| 50. Ленинград. Щемиловка. Жилые дома по Ивановской улице. Архитекторы Е. Левинсон, И. Фомин. 1937—1940 гг. |

|

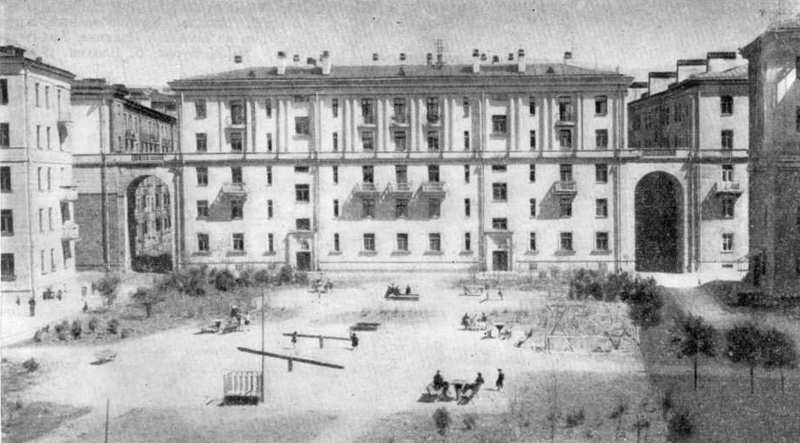

| 51. Ленинград. Жилой массив Автово. Архитекторы А. Оль, С. Бровцев. 1936—1940 гг. Вид со стороны улицы |

|

| 52. Ленинград. Автово. Вид внутриквартального пространства. Архитекторы А. Оль, С. Бровцев. 1936—1941 гг. |

Архит. А. Мордвиновым совместно с архитекторами Д. Чечулиным и Г. Гольцем был разработан также проект комплекса жилых домов на Б. Калужской улице (рис. 48). Простота планировочного и конструктивного решения, стандартизация пролетов, использование новых методов в отделке фасадов и интерьерах жилых домов — все это было прогрессивным явлением в архитектуре того времени. В основу планировки домов на Большой Калужской была положена единая жилая секция (секция объединяет две квартиры в 3 и 4 комнаты), разработанная в мастерской Мордвинова.

В это время в Ленинграде началось комплексное строительство новых районов — Малой Охты, Автова, Щемиловки и Московского шоссе. В застройку крупных кварталов площадью 9—12 га включались школы, детские учреждения, магазины; создавались пространственно взаимосвязанные элементы кварталов, имеющие целостное архитектурно-художественное решение (рис. 49—52).

Примером такого решения может служить застройка 26-го квартала на набережной Малой Охты (архитекторы Г. Симонов, Б. Рубаненко, О. Гурьев, В. Фромзель, В. Черкасский и др.). В объемной композиции застройки, выходящей в сторону Невы, авторы стремились создать крупные архитектурные формы, хорошо воспринимающиеся с противоположного берега реки. Фронтальная застройка чередуется с полукруглыми в плане корпусами. Ведущий мотив композиции — обработка лоджий выступающими из поля стены портиками — проходит по всему фронту застройки набережной. Район Автово в предвоенные годы застраивался по проектам архитекторов А. Оля, С. Бровцева, В. Белова, А. Леймана и др.).

В застройке Московского шоссе участвовали архитекторы А. Гегелло, Г. Симонов, Е. Левинсон, И. Фомин, Н. Троцкий, А. Оль, А. Юнгер и др. Застройка велась поквартально. Территория внутри квартала отводилась под строительство детских учреждений с прилегающими к ним площадками. Внутри квартала также располагались школы.

Основным требованием к композиции квартала являлось создание архитектурного единства застройки вдоль шоссе. Расстановка 6-этажных жилых домов с образованием отступов от красной линии сделала рельефным фронт застройки Московского шоссе и позволила внести элементы разнообразия в трактовку самих зданий. В общей системе застройки «фасада» кварталов отдельные дома были объединены решетками проездов или декоративными арками и колоннами.

Единое архитектурное решение внешнего облика жилого квартала, улицы, набережной сыграло положительную роль в застройке новых районов города.

Нарастающие объемы строительства вызвали необходимость поисков новых строительных материалов, которые позволили бы облегчить вес и укрупнить строительные элементы и конструкции здания, ввести новые средства механизации строительных работ. В начале 30-х гг. в Ленинграде проводился конкурс на проекты зданий, сооружаемых индустриальными методами. На конкурсе были представлены проекты домов из литого шлакобетона (в деревянной опалубке) и проекты шлакобетонных домов, строящихся при помощи передвижного цеха «Тахитектон».

* На основе одобренных проектов в Ленинграде были построены 12 корпусов из литого шлакобетона и один дом по системе «Тахитектон».

Облегчение конструкции стен с разными заполнителями в опытном порядке осуществлялось в многоэтажном строительстве Москвы и других городов.

Наиболее удачными оказались предложения о строительстве многоэтажных домов со стенами из крупных шлакобетонных блоков весом 1—3 т.

В 1935 г. Московский Совет депутатов трудящихся организовал в столице трест крупноблочного строительства, при котором были созданы три завода по производству крупных блоков. Такой трест был организован и в Ленинграде.

В 1936—1940 гг. объем крупноблочного строительства значительно возрос. В Москве и Ленинграде из крупных блоков возводились не только жилые дома, но и здания школ, больниц, детских садов и яслей. Однако пока еще стоимость 1 м 2 стены из крупных блоков была выше кирпичной, так как блоки выполнялись полукустарно.

В начале 30-х гг. в крупноблочном строительстве характерно применение «черных» или неофактуренных блоков. Поэтому здание, сложенное из таких блоков, по существу не отличалось от оштукатуренных кирпичных домов. Фасады большинства крупноблочных домов из неофактуренных блоков украшались штукатурными рустами, несложными профилями, обрамляющими дверные и оконные проемы, декоративными карнизами. Характерным примером может служить пятиэтажный крупноблочный жилой дом на Мытной улице в Москве (по проекту и под руководством инж. А. Кучерова, 1933 г.).

В этот период крупноблочные дома (архитекторы С. Васильковский, И. Чайко) строились в Ленинграде (район Сызранской улицы), Магнитогорске (квартал № 2), Новосибирске (1937—1940 гг.).

Дальнейшая работа над усовершенствованием технологии изготовления блоков позволила перейти к возведению зданий из офактуренных блоков и благодаря этому избавиться от трудоемких процессов при отделке фасадов. Стены и перекрытия выполнялись из тех же материалов, что и на первой стадии строительства крупноблочных зданий. Планы этих зданий составлялись из переработанных типовых секций с учетом разницы модуля кирпича (13 см) и шлакоблоков (50 см).

Характерным примером крупноблочного строительства этого периода является построенное в 1935 г. шестиэтажное жилое здание на Ольховской улице в Москве (архит. А. Климухин, инж. А. Кучеров). Этот дом был одним из первых крупноблочных зданий в Москве, где крупные блоки не были скрыты под штукатуркой. В 1935 г. (по проекту разработанному архитекторами А. Зальцманом, П. Ревякиным и К. Соколовым) в Москве в Богородском началось строительство комплекса жилых пятиэтажных зданий из офактуренных блоков.

В 1934—1936 гг. в Свердловске на улице Сакко и Ванцетти был возведен опытный трехэтажный дом из крупных блоков с офактуренной фасадной поверхностью (архит. А. Романов). В 1938—1940 гг. жилые здания из офактуренных крупных блоков строились только в Москве и Ленинграде. Созданные в этих городах специализированные тресты координировали и направляли проектирование и строительство.

|

| 53. Москва. Крупноблочный жилой дом на Большой Полянке. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин. 1940 г. |

|

| 54. Москва. Крупноблочный жилой дом на Большой Полянке. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин. 1940 г. |

|

|

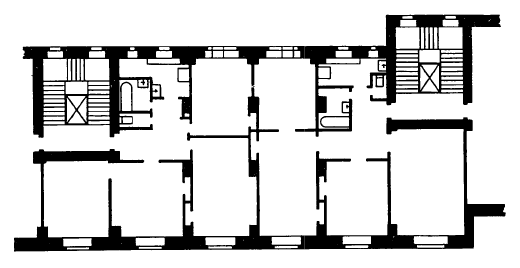

| 55. Москва. Крупноблочный жилой дом на Ленинградском шоссе. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин, инж. А. Кучеров, Г. Карманов. 1940 г. Общий вид. План |

Следующим этапом в развитии крупноблочного строительства является возведение в Москве типовых пятисекционных жилых домов из двухсторонне офактуренных блоков (по проектам архитекторов А. Бурова и Б. Блохина). Такие однотипные дома строились на улицах Велозаводской, Валовой, Большой Полянке и Бережковской набережной (рис. 53, 54).

Для архитектуры крупноблочных зданий того времени характерна имитация массивной рустованной стены с развитым карнизом, а для самой фактуры блоков — имитация тесаного естественного камня или камня, обработанного «под шубу».

В 1940 г. (по проекту архитекторов А. Бурова и Б. Блохина) был построен жилой крупноблочный дом на Ленинградском проспекте в Москве (рис. 55). Здесь впервые применена двухрядная разрезка стен, позволившая сократить количество блоков. Тектонически этот прием гораздо более органичен, чем декоративное членение крупных блоков.

Строительство этого здания следует рассматривать как прогрессивный этап в развитии крупноблочного строительства. Здесь уже нет стремления «изображать» каменную кладку: разрезка стены на вертикальные и горизонтальные блоки органично связана с архитектурной композицией здания.

В крупноблочном строительстве стена — главный архитектурный и конструктивный элемент сборных зданий. Кажущаяся «немасштабность» крупных, непривычных глазу блоков требовала особого подхода архитектора к решению здания. Здесь могли быть использованы два приема: тектонический, при котором конструктивная разрезка блоков является средством архитектурного выражения, и изобразительный, когда конструктивная разрезка блоков маскируется при помощи графической обработки поверхности стены.

Для того чтобы более ясно представить себе противоречия, возникшие между новой конструкцией жилого дома и его архитектурно-декоративным решением, характерным для рассматриваемого периода, вернемся к началу 30-х гг.

В это время в творческих устремлениях архитекторов произошел резкий поворот к традиционным архитектурным формам. Изучение архитектурной классики сопровождалось отрицанием положительного в опыте современного зарубежного строительства. Новое направление отразилось, естественно, на проектировании и строительстве жилых домов.

|

|

| 56. Москва. Жилой дом на Манежной площади. Архит. И. Жолтовский. 1934 г. Общий вид. План. Фрагмент фасада | |

|

|

Одним из первых жилых домов, построенных по канонам классической архитектуры, является жилой дом на Манежной площади (архит. И. Жолтовский) (рис. 56).

Этот дом не является примером массового жилищного строительства, тем не менее он характерен в том отношении, что в его архитектурном решении наиболее ярко отразились основные противоречия, возникшие между классическими приемами композиции, современной конструкцией и образом жилого дома.

Специфика архитектурного построения секционного жилого дома, где каждая жилая ячейка представляет собой самостоятельный элемент, неоднократно повторяющийся на всех этажах, не могла быть отражена архитектурными формами итальянского палаццо XVI в. «Колоссальный ордер» с его массивными колоннами, увенчанными сложными капителями и сильно выступающими карнизами раскреповок, ни в коей мере не отражал конструктивного и функционального решения жилого дома, а являлся пышной, дорогой бутафорией. Несоответствие между современными конструкциями и архитектурной формой не менее ощутимо проявилось и в отделке лестничных клеток с их ложными крестовыми сводами, подвешенными к плоским железобетонным плитам лестничных площадок.

Несмотря на явную декоративность композиционного решения, жилой дом на Манежной площади в свое время явился рубежом, которым было апробировано подражание и использование классических канонов в архитектуре жилых домов. Однако в жилищном строительстве 30-х гг. не только копировались классические образцы. Большинство архитекторов пыталось по-своему переработать классическое наследие, взяв из арсенала его форм и приемов элементы, придающие архитектуре современного жилого дома парадность и монументальность.

|

|

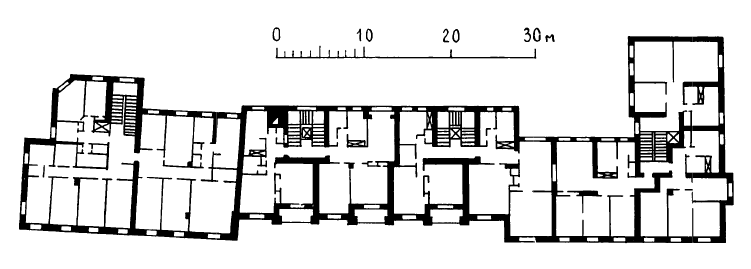

| 57. Москва. Жилой дом на ул. Горького. Архит. А. Буров. 1933—1949 гг. Фрагмент фасада. План |

Таким примером может служить жилой дом на ул. Горького архит. А. Бурова (рис. 57).

Несмотря на явное влияние мастеров эпохи Возрождения, композиционное решение жилого дома интерпретировано автором самостоятельно. Расчлененная на три части стена толщиной в два кирпича не давала возможности для рельефного решения, поэтому автор остановился на плоскостной трактовке всего объема. Вынесенный на два метра венчающий карниз еще более подчеркивает плоскостное решение стены. Архитектор ввел в композицию фасадов два пояса-карниза. Расчлененная ими стена— ведущая тема, которой подчиняются все остальные детали композиции фасада.

Однако декоративные живописные вставки и вертикали пилястр, создающие иллюзию каркасной структуры верхнего яруса здания, а также венчающий карниз, имитирующий в железобетоне легкие деревянные карнизы эпохи Возрождения, нарушают органическую связь между композиционной схемой фасада, его конструктивной схемой и структурой современного многоэтажного дома.

|

|

| 58. Москва. Жилой дом на улице Чкалова. Архит. И. Вайнштейн. 1935—1938 гг. Общий вид, план секции |

|

|

| 59. Москва. Жилой дом на Суворовском бульваре. Архитектор Е. Иохелес. 1937 г. Общий вид. План |

|

|

| 60. Ленинград. Жилой дом на Карповке. Архитекторы Е. Левинсон, И. Фомин. 1931—1934 гг. Общий вид. План |

|

| 61. Киев. Жилой дом. Архит. И. Каракис. 1935 г. |

Другими примерами использования приемов классического архитектурного наследия в практике жилищного строительства 30-х гг. могут служить дома, построенные в Москве по проектам архитекторов Г. Гольца, И. Вайнштейна, З. Розенфельда, Л. Бумажного, Е. Иохелеса, М. Синявского (рис. 58—60), в Ленинграде — по проектам архитекторов Е. Левинсона, И. Фомина, А. Гегелло и др.

Каждый из авторов по-своему осмысливал и применял на практике приемы классической архитектуры, тем не менее жилые дома, построенные по их проектам, имели примерно одни и те же недостатки: архитекторы мало учитывали функциональные особенности жилого дома (рис. 61).

Под влиянием московской и ленинградской практики увлечение монументальностью композиций жилых зданий, достигаемой использованием классических декоративных приемов, распространилось и на другие города страны. Однако своеобразие климатических и природных условий, а также национальные архитектурные традиции наложили свой отпечаток на жилищное строительство союзных республик. Например, в облике жилых зданий Баку 30-х гг. можно проследить, с одной стороны, стремление достигнуть художественной выразительности заимствованием форм классики (жилой дом «Монолит» на площади Низами, архит. К. Сенчихин), с другой — использование средневековых национальных традиций (жилой дом Бакинского Совета, архитекторы С. Дадашев и М. Усейнов).

Характерным примером смешения классики с национальными традициями может служить жилой дом, построенный в 1936—1938 гг. на площади Героев в Тбилиси (архит. М. Калашников). В основу пластической разработки фасада положены канонические элементы (арки, колонны, карнизы, промежуточные тяги) в сочетании с архитектурными мотивами, навеянными формой старинных жилищ Тбилиси (нависающие друг над другом балконы, объединенные угловыми стойками, напоминающие балконы Тбилиси начала XIX в.). Вместе с тем, несмотря на обилие балконов, лоджий, арок, их расположение на фасаде здания носит большей частью декоративный характер и не связано с планировкой жилого дома. Так, основные жилые помещения, выходящие на дворовые фасады здания, не имеют достаточного количества балконов.

Внедрение в практику поточных методов строительства усилило противоречия, возникающие между «классической» архитектурной оболочкой здания и методом его возведения. Все это повлекло за собой поиски новых художественных средств композиции многоэтажного жилого дома.

|

| 62. Москва. Жилой дом на ул. Горького. Корпуса А и Б. Архит. А. Мордвинов, инж. П. Красильников. План жилой секции. 1937—1939 гг. Общий вид |

|

Примером подобных поисков может служить решение фасадов корпусов А и Б по ул. Горького в Москве (1937—1939 гг., архит. А. Мордвинов, инж. П. Красильников) (рис. 62).

При объемно-пространственном решении зданий пришлось учитывать рельеф, повышающийся по направлению к Садовой улице. При этом жилая часть корпусов состоит из пяти этажей; изменяется лишь высота первого, цокольного, этажа, занятого магазинами.

Цоколь и портал здания облицованы полированным гранитом, стены жилых этажей — искусственной плиткой заводского изготовления; в отделке фасада использованы терракотовые детали и лепнина. Применение облицовочной плитки не только освободило строительство от трудоемких «мокрых» процессов, но и создало прочную поверхность стены. Примененные здесь методы строительства предусматривали механизацию строительных работ и использование готовых элементов (железобетонных плит, оконных блоков, лестничных маршей и т. д.). Несмотря на то что ряд элементов фасада не масштабен (пилястры в верхней части здания, скульптурные фигуры на центральных ризалитах корпуса А), архитектурно-пространственное решение жилых корпусов на ул. Горького представляет интерес как попытка связать архитектурное решение фасадов жилого дома с новой технологией его возведения.

Дальнейшее развитие конструкций многоэтажного жилого дома привело к созданию нового образа секционного многоквартирного здания.

Источник: ussr.totalarch.com