Инженеру-строителю при производстве земляных работ необходимо уметь различать горные породы, определять их состояние и форму залегания, а так же выявлять процессы, развивающихся при строительстве. Нужно уметь устанавливать также соответствие реального разреза грунтов, вскрываемого котлованом, принятому в проекте. В случае такого несоответствия следует внести коррективы в проект. При проектировании сооружений инженер обязан отчетливо представлять себе инженерно-геологические условия местности и конкретной строительной площадки, понимать значение рельефа, грунтовых и гидрогеологических условий, геологических процессов для оптимального размещения проектируемых зданий и сооружений, определение целесообразной глубины заложения фундаментов и решения других инженерных задач.

Инженерно — геологические изыскания. Роль в строительстве

Инженерная геология — наука о геологических условиях строительства и эксплуатации объекта, о рациональном использовании и охране геологической среды.

ГЕОЛОГИЯ УЧАСТКА Зачем нужны геологические изыскания под строительство дома и сколько стоит ?

Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) — комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ, направленных на изучение инженерно-геологических условий площадки строительства конкретного объекта. Инженерно-геологические изыскания являются начальным этапом строительства любого объекта и находятся в полной зависимости от вида объекта (промышленное предприятие, жилой дом, автомобильная дорога и т. д.). Поэтому изыскания под каждый объект имеют свою специфику, свои особенности, но все изыскания имеют нечто общее, некоторый стандарт. Результаты инженерно-геологических исследований в виде отчета поступают в строительную проектную организацию. Отчеты должны иметь для инженера-проектировщика материалы по семи основным позициям результатов инженерно-геологических изысканий:

* оценка пригодности площадки для строительства данного объекта:

* геологический материал, позволяющий решать все вопросы по основаниям и фундаментам;

* оценка грунтового основания на восприимчивость возможных динамических воздействий от объекта;

* наличие геологических процессов и их влияние на устойчивость будущего объекта; * полную характеристику по подземным водам;

* все сведения по грунтам, как для выбора несущего основания, так для производства земляных работ;

* по влиянию будущего объекта на природную среду.

Проектирование крупных объектов осуществляется по стадиям:

технико-экономическое обоснование (ТЭО), технический проект и рабочие чертежи. Названия стадий инженерно-геологических изысканий соответствуют стадиям проектных работ, за исключением стадии ТЭО, где геологические работы получили название рекогносцировочных инженерно-геологических изысканий. Следует отметить, что в практике строительства последовательность стадий проектирования не всегда соблюдается. Проектирование крупных объектов может быть проведено в две стадии, проектирование жилого дома в одну стадию. В соответствии с этими стадиями проводятся инженерно-геологические изыскания.

Выпуск 23. Зачем нужны геологические изыскания при строительстве дома?

Основные правила производства инженерно-геологических изысканий отражены в СНиПе 11-02-96(Инженерные изыскания для строительства) и в СП 11-105-97 (Инженерно-геологические изыскания для строительства).

Техническое задание (ТЗ) — технический документ (спецификация), оговаривающий набор требований к системе и утверждённый как заказчиком/пользователем, так и исполнителем/производителем системы. Такая спецификация может содержать также системные требования и требования к тестированию.

Источник: studwood.net

Для чего нужны изыскания

По статистике больше половины владельцев частных домов строили их без проведения инженерно-геологических изысканий. Часть из них довольны своим домом, некоторые жалуются на деформации. Так надо ли делать изыскания , для чего они нужны , если и так можно построить? Попробуем в этом разобраться.

Цель изысканий — изучить геологический разрез и свойства грунтов на глубину сферы взаимодействия сооружения с геологической средой. Абсолютно идентичных по геологическому строению площадок не существует. Природа не терпит однообразия.

В процессе изысканий производится бурение скважин, описание керна, определение уровня подземных вод и, само собой, отбор образцов. Причем важны образцы ненарушенного строения — монолиты. Цель отбора монолитов — проведение лабораторных работ. Если из образцов нарушенной структуры можно получить почти все физические свойства, то механические, а это именно те, которые берутся в расчет при проектировании фундамента, можно определить только из образцов ненарушенной структуры. Прежде всего, это модуль деформации, а также угол внутреннего трения, коэффициент сцепления.

Модуль деформации — это, пожалуй, один из основных параметров, необходимых для расчета фундамента. Он характеризует нагрузку, при которой начинается разрушение грунта (для скальных грунтов). Если грунт дисперсный, то используется термин модуль общей деформации. Он обозначает относительную сжимаемость грунта при определенных нагрузках.

При расчете осадок фундамента используется модуль деформации, мощность, удельный вес (плотность) каждого слоя. А теперь представим себе, что под одним углом дома модуль деформации меньше, чем под другим. Возникнет неравномерная осадка, что приведет к крену здания, трещинам. Чтобы этого избежать, надо компенсировать осадки.

Способов много, но главное, что это можно сделать только на стадии проектирования. Когда дом уже даст неравномерные осадки, исправлять положение будет крайне сложно и дорого (иногда дороже строительства нового дома).

Угол внутреннего трения и сцепление — это свойства грунта, характеризующие сопротивляемость сдвигу. Эти параметры используются при расчетах фундамента на сдвиг, а также при расчетах устойчивости склона, если вдруг Ваш будущий дом будет на нем. Оползни — коварные процессы, которые можно предотвратить, но остановить очень сложно (иногда невозможно).

Есть специфические грунты, которые обладают особыми свойствами. Например, торф или лесс. На торфе Вы едва ли сможете построить дом без предварительного изучения геологического строения. Его мощность может быть различна, а несущая способность почти нулевая. Он может быть на поверхности, а может залегать на некоторой глубине, погребенный под «хорошими» грунтами, например, песками.

Подземные воды тоже влияют на выбор фундамента, а иногда и конструкции всего дома. Не пробурив скважину, Вы о них можете узнать только начав строить, что чревато дополнительными трудностями.

Наконец, есть экзогенные геологические процессы, которые Вы можете не заметить (карст, например), но при изысканиях их обязаны выявить и изучить.

Источник: sprosigeologa.ru

Что нужно для проведения геологических изысканий

Инженерно-геологический анализ – точка отсчета для проектирования и эксплуатации объекта. Комплексное исследование с различными видами работ дает разностороннюю и своевременную оценку состояния территории под строительство.

Подготовка площадки под строительство начинается с инженерно-геологической разведки. Пренебрежение главным этапом подготовительных работ способно вызвать непредсказуемые последствия, вплоть до разрушения объекта. Залегание подземных вод, плывучесть пластов, близость к промышленным зонам – эти детали изучаются до закладки первого камня. Как проводятся исследования, необходимо ли членство СРО (Москва) при геологических изысканиях, разбираемся далее.

Виды работ геологических изысканий

Инженерно-геологический анализ – точка отсчета для проектирования и эксплуатации объекта. Комплексное исследование с различными видами работ дает разностороннюю и своевременную оценку состояния территории под строительство.

Перечень работ в составе инженерно-геологических изысканий содержит приказ Минрегиона РФ № 624:

- Геологическая съемка в диапазоне масштабов 1:500-1:25000. Основана на комплексе разнообразных методов изучения земной коры: от дистанционных исследований до глубокого бурения.

- Проведение горных выработок, анализ физико-механических свойств грунтов и химических свойств подземных вод. Выработки реализуются подходящим для конкретной горной породы способом: буровзрывным, комбайновым, гидравлическим. При невозможности применения землеройных машин в мягких и трещиноватых породах работы проводятся вручную. Способ проходки также зависит от масштабности проекта.

- Определение опасных геологических процессов (оползней, обвалов, селевых потоков, подтопления и т. д.), которые оказывают или потенциально способны оказать отрицательное воздействие на состояние инженерных сооружений, экосистем, на жизнедеятельность людей. По результатам этих работ разрабатываются рекомендации по инженерной защите территории.

- Исследования в сфере гидрогеологии. Изучаются месторождения подземных вод, оцениваются их ресурсы, качество, особенности движения.

- Инженерно-геофизические мероприятия. Испытания нужны, чтобы разработать проект с учетом прогноза поведения грунта и продлить срок эксплуатации будущего здания или сооружения.

- Инженерно-геокриологические исследования. Изучается рельеф и криогенное состояние грунтов, подземных вод, геологических и криогенных явлений.

- Изучение территории по сейсмологическим и сейсмотектоническим признакам, проведение сейсмическое микрорайонирования на площадках возведения особо опасных объектов

Цели проведения геологических изысканий

Работы проводятся для комплексного изучения природных условий района проектируемого строительства, местных строительных материалов, источников водоснабжения. Полученные материалы используются для разработки оптимального решения при строительстве – технически обоснованного и экономически целесообразного. При подготовке учитывается бережное отношение к окружающей среде, ее рациональное использование.

Цели инженерно-геологических изысканий:

- обследование участка под строительство на предмет близости к населенному пункту, дорожной развязке, рекреационной зоне;

- оценка подключения коммуникаций, линии газопровода, электроснабжения;

- изучение текучести грунтов, подтопления подземных вод, наклона профиля и других важных для проектирования объекта показателей.

Основная задача мероприятий – подтверждение возможности разработки объекта. По результатам геологического анализа принимается комплексное решение по целесообразности проведения застройки участка.

Требования к проведению геологических изысканий

Разработка проекта, строительство, реконструкция объектов капитального строительства без выполнения соответствующих инженерно-геологических исследований не допускаются.

Требования к геологическим изысканиям установлены ст. 47 Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 446.1325800.2019, ГОСТ Р 58889-2020.

Договоры на выполнение геологического анализа заключаются с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим разрешение на использование земель или земельного участка. Если участок (земля) являются собственностью государства или муниципалитета, обязательное требование для подрядчика – членство в СРО на инженерно-геологические изыскания.

Членство в СРО при геологических изысканиях по договорам, заключенным с иными лицами, для ИП и юрлиц не требуется.

Многих заказчиков по-прежнему интересует: при проведении геологических изысканий – какая лицензия должна быть у подрядчика? Лицензии на такие работы давно отменены.

Разрешение на проведение работ выдается органами архитектуры и градостроительства региона или местного самоуправления – в том случае, если это право им делегировано.

Сроки и порядок проведения геологических изысканий

Инженерно-геологические работы проводятся в соответствии с СП «Геологические изыскания», другими техническими регламентами, с учетом материалов, которые хранятся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Мероприятия выполняются на основании технической программы, составленной по техническому заданию заказчика.

Программа учитывает все особенности предстоящих испытаний:

- этапы работ;

- вид строительства;

- тип и назначение строения;

- площадь территории;

- степень изученности местности;

- сложность инженерно-геологических условий.

В документе устанавливаются сроки выполнения и состав работ. Программа изысканий – основной документ при проведении работ, контроле качества, приемке результатов изысканий, при экспертизе технических отчетов. Для проектирования объектов малой сложности программу заменяет предписание.

Средства измерений должны быть аттестованы и проверены.

Исследования проводятся в 3 этапа:

- Подготовительные мероприятия.

- Полевые изыскания.

- Камеральная обработка данных, подготовка технического отчета.

На подготовительной стадии изучаются архивные данные и карты местности. Полевые работы включают визуальный осмотр местности, измерения приборами, изъятие проб, лабораторные исследования. Этап камеральных исследований – обработка данных, полученных в полевых условиях.

Результат инженерных изысканий – документ, содержащий текстовые и графические материалы, технический отчет, объединяющий сведения по комплексному изучению природных и техногенных условий территории, в т. ч., применительно к объекту капстроительства при строительстве и реконструкции.

В отдельных случаях проектная документация подлежит экспертизе.

Результаты инженерных исследований используются, в т. ч., для формирования государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Застройщик, получивший результаты инженерных изысканий для подготовки проекта объекта капстроительства, в течение месяца направляет материалы в региональный орган исполнительной власти или в местный муниципалитет.

Если вам требуется СРО изыскателей, обращайтесь к специалистам нашей компании.

Источник: xn--80adxhjblhe.xn--p1ai

Глава 34 инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и сооружений

Общие положения. Инженерно-геологические изысканияявляются начальным этапом строительства любого объекта и находятся в полной зависимости от вида объекта (промышленное предприятие, жилой дом, автомобильная дорога и т. д.). Поэтому изыскания под каждый вид объекта имеют свою специфику, свои особенности, но все изыскания имеют нечто общее, некоторый стандарт.

Результаты инженерно-геологических исследований в виде отчетапоступают в строительную проектную организацию. Отчеты должны содержать для инженера-проектировщика материалы по основным позициям результатов инженерно-геологических изысканий:

оценку в целом пригодности площадки для строительства данного объекта;

геологический материал, позволяющий решать все вопросы по основаниям и фундаментам;

оценку грунтового основания на восприимчивость возможных динамических воздействий от объекта;

наличие геологических процессов и их влияние на устойчивость будущего объекта;

полную характеристику по подземным водам;

все сведения по грунтам, как для выбора несущего основания, так и для производства земляных работ;

сведения по влиянию будущего объекта на природную среду.

Проектирование крупных объектов осуществляется по стадиям:технико-экономическое обоснование (ТЭО), технический проект и рабочие чертежи. Название стадий инженерно-геологических изысканий соответствует стадиям проектных работ, за исключением стадии ТЭО, где геологические работы получили название рекогносцировочных инженерно-геологических изысканий. Следует отметить, что в практике строительства последовательность стадий проектирования не всегда соблюдается. Проектирование крупных объектов может быть проведено в две стадии, проектирование жилого дома — в одну стадию. В соответствии с этими стадиями проводятся инженерно-геологические изыскания со своими инженерно-геологическими отчетами.

На ранних стадиях проектирования инженерно-геологические изыскания охватывают обширные площади, применяются не 456 очень точные, но сравнительно простые и экономичные технические средства. По мере перехода к более поздним Стадиям площади изысканий сужаются и применяются более сложные и точные методы геологических работ.

На выделенной под строительство площадке на каждом отдельном этапе инженерно-геологические изыскания выполняют в определенной последовательности:

собирают общие сведения по территории из литературных публикаций и архивных материалов изыскательских организаций; сведения о климате, рельефе, речной сети, населении и т. д.;

инженеры-проектировщики совместно с инженером-геоло- гом производят осмотр строительной площадки; определяют степень ее застройки, осматривают ранее построенные здания (сооружения), дорожную сеть, рельеф, растительность и т.д.; в целом определяют пригодность участка под застройку и вырабатывают техническое задание на изыскания;

выполняют инженерно-геологические изыскания; в полевых условиях изучают геологическое строение площадки, гидрогеологию, геологические процессы, при необходимости на грунтах ставят опытные работы; отобранные пробы фунтов и подземных вод изучают в лабораториях;

по окончанию полевых и лабораторных работ в камеральный период составляют инженерно-геологический отчет, который защищают в проектной организации, после чего он становится определяющим документом и используется для проектирования объекта.

Инженерно-геологические изыскания для строительства промышленных сооружений. Проектирование промышленных сооружений чаще всего выполняют в две стадии. Сначала разрабатывают проектное задание, а на его основе в последующем — технический проект и рабочие чертежи. По сложным объектам могут производиться дополнительные изыскания, необходимые для доработки и уточнения ранее выполненных изысканий. Иногда по отдельным несложным объектам исследования могут выполняться одновременно для проектного задания и рабочих чертежей.

Каждому этапу проектирования предшествуют свои инженерно-геологические изыскания: проектному заданию — предварительные, рабочим чертежам — детальные.

Промышленное предприятие представляет собой сложный комплекс различных зданий и сооружений. Поэтому параллельно с изысканиями и проектированием основного сооружения вы

полняют аналогичные работы по линиям связи, ЛЭП, магистральным трубопроводам, подъездным и внутризаводским путям автомобильных, железных и канатных дорог, по сооружениям водоснабжения, удалению отходов, канализации и т. д.

Предварительные изыскания.В тех случаях, когда это необходимо, вначале выполняют инженерно-геологические работы на уровне технико-экономического доклада (ТЭД). Инженерно-геологические изыскания в последнее время выполняют на стадии выбора инвестора. Основная цель — выбор строительной площадки. Далее работы проводят по изучению выбранной площадки.

В тех случаях, когда площадка задана, инженерно-геологические исследования начинают непосредственно на этой площадке. На этом этапе осуществляют работу с целью общей инженерно-геологической оценки выбранной площадки. В состав исследований входят: инженерно-геологическая съемка; проходка разведочных выработок и геофизические работы; полевые опыты, работы по фунтам и подземным водам; лабораторные исследования и камеральные работы с составлением инженерно-геологического отчета.

Все материалы работ обобщают и представляют в виде инженерно-геологического отчета с приложениями обзорной карты района строительства масштаба 1:25 000—1:100 000 с указанием фаниц изучаемой площадки, инженерно-геологической карты и разрезов, колонок разведочных выработок, таблиц показателей пород и подземных вод, фафиков наблюдений, фотофафий природных условий. Отчет дает общую инженерно-геологическую оценку площадки с учетом особенностей проектируемых зданий и сооружений.

Детальные изыскания.Эти изыскания чаще всего выполняют применительно к объединенной стадии проектирования — технический проект и рабочие чертежи. Их целью является детализация и уточнение инженерно-геологических данных, полученных на стадии проектного задания (предварительных исследований) для каждого здания и сооружения. Для проектирования второстепенных объектов бывает достаточно материалов предварительных исследований. В целях уточнения иногда дополнительно проходят одну-две буровые скважины.

На этой стадии основным являются разведочные выработки и опытные работы. Разведочные выработки располагают в зависимости от размещения фундаментов — по периметру или по осям здания. Количество выработок зависит от ряда факторов, в том числе от этажности здания и сложности геологического строения площадки. Ориентировочное расстояние между выработками дано в табл. 38.

Ориентировочные расстояния между выработками, м

Глубина разведочных выработок зависит от особенностей и сложности геологического строения. При небольшой глубине залегания скальных пород выработки должны быть на 0,5—1 м врезаны в эти породы. В случае если строительная площадка сложена более или менее однородной толщей достаточно прочных пород (глины, суглинки и т. д.), глубина выработок принимается равной полуторной-двойной ширине фундаментов, но не менее 6—8м. При более сложных условиях их глубина доводится до 20—25 м и более.

На участках распространения (водонасыщенных песков, илов и т. д.) скважины должны достигнуть их и на 2—3 м войти в породы, которые могут служить надежным основанием. Ориентировочные глубины скважин приведены в табл. 39.

Ориентировочные глубины скважин, м

Ширина здания, мм

Полевые опытные инженерно-геологические работыпроизводят только под наиболее ответственные сооружения. Их целью является уточнение прочностных и деформативных показателей фунтов в пределах контура здания. Опытные гидрогеологические работы выполняют для получения окончательных данных для расчетов дренажных сооружений, определения притоков воды в котлованы и др.

По окончанию изысканий этого этапа составляется инженерно-геологический отчет, дающий исчерпывающие данные по грунтам оснований отдельных зданий и сооружений и агрессивности грунтовых вод. В отчете приводятся также рекомендации по проведению мероприятий, обеспечивающих защиту фундаментов, подземных сооружений и перечень прочих инженерных мероприятий, обеспечивающих устойчивость зданий и сооружений в период их строительства и эксплуатации.

Инженерно-геологические изыскания для градостроительных работ. Проектирование городского и поселкового строительства осуществляется стадийно. В настоящее время оно складывается из проектов: планировки и плана размещения первоочередного строительства; детальной планировки и проекта застройки.

Соответственно этому инженерно-геологические исследования проводят также по стадиям, применительно к каждому виду проектирования.

Исследования для проекта планировки и плана размещения первоочередного строительства.Инженерно-геологические исследования для проекта планировки городов (поселков) должны дать оценку значительной территории с точки зрения возможности использования ее для строительства. Геологические работы проводят в сочетании с другими исследованиями и проектными проработками; экономическими, климатическими, гидрогеологическими, экологическими, санитарно-гигиеническими и т. д.

По изучаемой территории должны быть получены сведения о рельефе, гидрологии, климате, почвах, растительности, геологическом строении, гидрогеологии, природных геологических явлениях и инженерно-геологических процессах (оползнях, карсте, просадках, сейсмике и т. д.), составе и свойствах грунтов.

Инженерно-геологические изыскания проводят в три периода: подготовительный, полевой и камеральный. Инженерно-геологический отчет служит основанием для составления проекта планировки и плана размещения первоочередного городского и поселкового строительства.

Исследования для проекта детальной планировки.Проект детальной планировки существующего города (поселка) включает в себя архитектурно-планировочную и техническую организацию районов застройки первой очереди, устанавливает последовательность застройки, решает вопросы благоустройства, содержит проекты детальной планировки и застройки отдельных городских районов.

Основой инженерно-геологических исследований для проекта детальной планировки являются материалы, полученные при изысканиях для проекта планировки. Аналогичны состав и со- 460 держание работ и их последовательность (подготовительные работы, полевой период, камеральная обработка материалов).

На этой стадии проводят более детальное изучение геологической обстановки местности и свойств грунтов. Для этого закладывают дополнительные буровые скважины по створам вдоль новых или реконструируемых улиц, в местах специальных сооружений. Глубина скважин под сооружением в большинстве случаев достигает 8—10 м. При наличии слабых пород закладываются шурфы с отбором 2—3 образцов для проведения полного комплекса лабораторных исследований.

Исследования для проекта застройки.Проект застройки в пределах существующего города предусматривает строительство отдельных жилых домов (микрорайонов), кварталов, улиц и площадей. Проектирование проводят в две стадии — проектного задания и рабочих чертежей. Перед каждой стадией выполняют инженерно-геологические работы.

Изыскания для проектного задания освещают геологические и гидрогеологические условия всей изучаемой площадки, характеризуют инженерно-геологические свойства грунтов. В случае если для данной площадки ранее проводились изыскания для проекта планировки и проекта детальной планировки, то этих материалов вполне достаточно, чтобы не проводить новых исследований на стадии проектного задания застройки. При отсутствии каких-либо инженерно-геологических исследований изыскания проводят в составе и объеме, как это было показано выше для проекта планировки и проекта детальной планировки.

На стадии рабочих чертежей инженерно-геологические материалы могут быть оформлены в одном отчете.

При составлении рабочих чертежей возможны случаи назначения дополнительных исследований. Это связано, главным образом, с изменениями в размещении зданий или проверкой имеющихся геологических материалов.

Инженерно-геологические изыскания для отдельных зданий.Инженерно-геологические работы под застройку отдельных зданий проводят, как правило, одновременно для проектного задания и рабочих чертежей, т. е. фактически в одну стадию. Изучению подвергается ограниченная площадка. Объем проводимых на ней работ зависит от сложности инженерно-геологических условий, которые подразделяют на три категории:

категория — участки с простыми геологическими условиями; слои залегают горизонтально; несущая способность грунтов не вызывает сомнения; грунтовые воды под фундаментами залегают ниже активной зоны; мощность насыпных грунтов не превышает 2м;

категория — участки средней геологической сложности; толща сложена из 4—5 литологических различных слоев в виде складок; грунтовые воды залегают в пределах активной зоны; мощность насыпных грунтов составляет 3—4 м;

категория — участки геологически сложные; расположены в пределах пересеченного рельефа; толща многослойная; залегание слоев складчатое; нарушенное; грунтовые воды залегают выше подошвы фундаментов; активная зона содержит грунты типа ила, торфа; мощность насыпных грунтов превышает 4 м; на участке развиты природные геологические процессы и явления.

Инженерно-геологические работы выполняют в обычном порядке. Отличие работ заключается только в том, что на площадках будущих высотных зданий (более 9 этажей) обязательно проводится изучение грунтов опытными нагрузками. Выполненные работы представляют в виде заключения об инженерно-геологических условиях площадки. При написании заключения большое внимание уделяют и обобщению опыта строительства эксплуатации зданий на соседних участках в сходных геологических условиях.

Инженерно-геологические изысканияв связи с надстройкой зданий, реконструкцией, перепрофилированием, изменением этажности зданий. В этом случае инженерно-геологические работы проводят для разработки проектов частичной или полной реконструкции зданий. Такие работы часто выполняют для районов городов со старой плотной застройкой в связи с увеличением этажности зданий или освоением подземных пространств.

Все работы проводят в один этап, не разделяя их на стадии проектного задания и рабочих чертежей. Строители изучают конструкцию здания с целью выявления возможности надстройки дополнительных этажей, а инженеры-геологи занимаются изучением грунтов оснований с целью создания новой подземной части здания. Если сохранился проект здания и материалы прежних инженерно-геологических изысканий, то объем работ может быть минимальным, хотя это достаточно редкие случаи. Всегда необходимо отобрать монолиты грунта для лабораторных анализов и проверить состояние здания. Если эти материалы не сохранились, то необходимо выполнить полный объем инженерно-геологических работ.

В состав полного объема инженерно-геологических исследований входит изучение геологических и гидрогеологических материалов по данной территории или для соседних участков, изучение геолого-литологического строения площадки, грунтовых вод, инженерно-геологических процессов и природных геологических явлений. С помощью шурфов определяют глубину заложения и 462

состояние фундаментов, стен подвалов, гидроизоляции, конструкцию дренажей и т. д.

Для решения всех геологических вопросов используют разведочные выработки. Количество выработок и их глубину устанавливают в зависимости от размеров здания, а также сложности геологического строения участка. Размер здания оценивают числом секций (секция — часть здания длиной не более 30 м). При 1 — 2 секциях бурят 4 скважины, при 3 — 4 — (4—6) скважин, более 4 — 8скважин.

Число шурфов устанавливают также количеством секций: 1 секция — 3 шурфа; 2 секции — 5; 3 — 4 секции — 7; более 4 секций — 10 шурфов. Указанное количество выработок может быть уменьшено для участков с простым геологическим строением. Глубину скважиныhопределяют по формуле

Л = £Л! +КВ + с,

где hi— глубина заложения фундамента, м;К— глубина активной зоны основания, м;В— максимальная ширина подошвы фундамента, м;с— постоянная величина, равная для зданий до трех этажей —2м, свыше трех этажей — 3 м.

Буровые скважины располагают вокруг здания, а шурфы по характерным его сечениям — около фундаментов. Глубина шурфов должна быть ниже подошвы фундаментов (рис. 189). Монолиты отбирают с глубины заложения фундаментов и ниже через каждые 0,5 м проходки и в зависимости от смены слоя грунта — до нижней границы активной зоны основания.

При оценке грунтов как основания следует помнить, что под воздействием веса здания грунты уже в какой-то мере уплотнены и приобрели повышенную несущую способность. Такое состояние грунты приобретают для песков примерно через1год после окончания строительства, для супесей и суглинков — через 1,5—2 года и для глин — через 2—3 года. Вывод о том, что грунты уже имеют повышенную несущую способность, получают на основе сравнения характеристик образцов грунтов, взятых под подошвой фундаментов и вне контура здания.

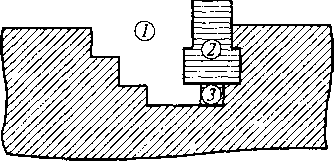

Рис. 189. Расположение шурфа по отношению к фундаменту при проведении инженерно-геологического обследования:

1— шурф;2 —фундамент;3— место отбора монолита грунта

Удовлетворительное состояние здания и необходимая уплотненность грунтов позволяют произвести надстройку здания без уширения существующих фундаментов. Это значит, что на грунты основания можно допустить увеличение давления по отношению к фактическому на 25—35 %, а при особо благоприятных условиях даже на 45—50 %.

Все исследования, выполненные в связи с надстройкой здания, оформляют в виде инженерно-геологического заключения. Освоение подземного пространства под зданием требует большого внимания и во многом излагается ниже.

Инженерно-геологические изыскания для строительства подземных сооружений. К числу подземных сооружений, возводимых с поверхности, а затем перекрытых относят подземные резервуары, очистные канализационные сооружения, станции перекачки, а также различные объекты специального назначения. В последние годы в городском строительстве стали создавать подземные сооружения «горными» способами, что очень специфично.

Особенностью указанных «обычных» подземных сооружений является большое заглубление. Их фундаменты передают на грунт оснований небольшие давления, которые иногда даже меньше, чем давление от собственного веса грунта, вынутого при отрывке котлована. В связи с этим при лабораторных исследованиях вопрос прочности грунтов не является главным. Значительно большее значение имеет устойчивость грунтов в откосах котлованов, особенно при наличии подземных вод, а также боковое давление грунтов на сооружение после осуществления засыпки пространств между стенками сооружений и откосами котлованов.

Все необходимые данные о геолого-литологическом строении участков, предназначенных под застройку, гидрогеологии, инженерно-геологических процессах дают буровые скважины. Глубина скважин определяется условием — забой скважины должен находиться на 5—6 м ниже проектируемого основания подземных сооружений. В том случае когда в этих пределах могут быть встречены неустойчивые породы, скважину углубляют до нижележащих устойчивых пород. Из скважины извлекают монолиты грунтов для лабораторных исследований, среди которых наибольшее значение имеют данные о сопротивлении грунтов сдвигу.

Большая глубина заложения сооружения в большинстве случаев приводит к контакту с подземными водами, поэтому изучают режим, состав и агрессивность подземных вод. Одновременно решаются вопросы водоотлива, если подземные воды препятствуют производству работ, а также конструкции дренажей на период эксплуатации сооружений. Результаты исследований оформляют в виде обычного инженерно-геологического отчета. Все эти работы 464 резко усложняются при создании новой подземной части уже существующего здания. Здесь необходимо разрабатывать специальную программу изысканий с привлечением методов «горной инженерии».

Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства (плотины, водохранилища и др.) являются наиболее сложными из всех видов изысканий под строительные объекты.

Состав и объем инженерно-геологических изысканий определяется тремя основными факторами:

характером проектируемого сооружения;

сложностью геологических условий района строительства.

По своему характеру гидротехнические сооружения разнообразны. Для целей гидроэнергетики и водоснабжения гидротехнические сооружения могут быть крупными и сложными объектами, в виде плотин, перекрывающих мощные реки, например Цимлянская плотина на р. Дон, и сравнительно малыми и простыми сооружениями в виде невысоких (менее 10м) земляных плотин с небольшими чашами водохранилищ. Последние наиболее часто встречаются в сельских местностях, при поселковом строительстве, при решении вопросов обеспечения водой отдельных промышленных объектов.

В основе изыскательских работ для гидротехнического строительства лежит их стадийность. Для наиболее простых сооружений, например низкой земляной плотины и маленького водохранилища, возможно одностадийное проектирование с составлением техно-рабочего проекта. Для сложных сооружений предусматриваются несколько стадий проектирования.

Большое влияние на инженерно-геологические изыскания оказывает сложность геологического строения. Условия могут быть простые, сложные и весьма сложные. При простых геологических условиях объект строится на естественном основании, нафузки на грунты не ограничиваются. Сложные условия требуют улучшения свойств фунтов и офаничения нафузок.

Весьма сложные геологические условия свойственны горным и сейсмическим районам, участкам развития карста, многолетней мерзлоты. Строительство в таких районах требует проведения сложных мероприятий по улучшению состояния и свойств фунтов, принятия специальных конструктивных решений.

В комплекс инженерно-геологических изысканий на всех стадиях работ входят инженерно-геологическая съемка и разведочные работы. Это позволяет решать общие геологические вопросы строения местности (долины реки, участка балки, оврага и т. д.). На более поздних этапах изысканий на первом месте стоят работы по изучению характеристик и свойств грунтов, а также анализ гидрогеологических условий района (участка). При крупном гидротехническом строительстве возможно проведение опытных работ (по фильтрации, определению несущей способности грунтов и т. д.) и опытного строительства (опытный намыв дамб, опытные дренажи и т. д.).

При изысканиях под гидротехнические объекты важнейшее значение имеют работы по гидрогеологии. В районе плотины изучаются условия фильтрации. Особое внимание уделяется полевым работам (опытные откачки, нагнетания, наливы) и наблюдениям за режимом подземных вод.

При оценке потерь воды из водохранилища кроме фильтрации следует учитывать возможность ее ухода через расположенные вблизи депрессии рельефа, подземные выработки, карстовые пустоты, трещины скальных массивов. Определяются возможность выщелачивания и механической суффозии фунтов; выходы напорных вод; вероятность развития оползней на склонах и в местах примыкания плотины к берегам; характер подтопления окружающей водохранилище территории, особенно населенных пунктов и промышленных объектов. Особое внимание должно уделяться изменению геологических и гидрогеологических, климатических, геоэкологических условий в зоне затопления водохранилищ.

Во всех случаях инженерно-геологических работ для проектирования гидротехнических сооружений производят поиск и разведку строительных материалов. Подсчет запасов выполняют из расчета превышения потребностей в 2—3 раза. В основном ведут поиски материала для отсыпки тела плотин. В период эксплуатации земляных плотин и водохранилищ важное значение имеют наблюдения за поведением фунтового тела плотины (осадки, сдвиги).

Необходимо отметить, что наибольшую сложность представляет собой строительство плотин и водохранилищ в районах многолетней мерзлоты и развития карста. Инженерно-геологические изыскания в этих случаях имеют ряд специфических особенностей. В районах многолетней мерзлоты производят мерзлотную съемку, замеры температур фунтов, специальные определения свойств и водопроницаемости фунтов. В процессе изучения карстовых районов устанавливают распросфанение и происхождение карстовых форм, закономерности развития, условия растворения фунтов фильфационным потоком и скорость этого процесса.

Инженерно-геологические изыскания для линейного строительства. Создание крупных промышленных сооружений, городов (поселков) всегда сопровождается сфоительством различных объектов линейного характера, которые могут быть наземными (железные и автомобильные дороги), подземными (нефте- и газопроводы), воздушными (линии электропередач, подвесные канатные дороги).466

Для каждого такого объекта характерны свои и вполне определенные особенности в проведении инженерно-геологических изысканий.

Одной из особенностей изысканий под линейное строительство является большая протяженность при малой ширине полосы изысканий. При изысканиях под такие объекты инженер-геолог практически сталкивается со всеми разделами инженерной геологии (общая геология, подземные воды, геодинамика поверхности земли и многое другое).

Инженерно-геологические изыскания для каждого вида линейных объектов выполняют по определенным нормативам, которые учитывают специфику объектов. Сопутствующие линейным объектам здания и сооружения проектируют в соответствии с документами для промышленно-гражданского строительства.

Как проводятся инженерно-геологические изыскания под линейные сооружения, в качестве примера покажем на строительстве трубопроводов.

Трубопроводы предназначаются для транспортировки различных жидкостей и газов. Большая протяженность, пересечение различных природных препятствий (горы, реки, болота и т. д.) заставляют проектировать трубопроводы подземные (в траншеях), подводные (на дне водоемов) и надземные (на опорах). По своей значимости трубопроводы разделяют на магистральные, ответвления и разводящую сеть.

Вдоль трубопроводов располагаются объекты обслуживания — насосные, водонапорные башни, резервуары, жилые дома и т. д. Инженерно-геологические работы под эти здания и сооружения проводят такие же, как для промышленного и городского строительства. При инженерно-геологических изысканиях исходят из того, что трубопроводы характеризуются незначительной удельной нагрузкой на грунты оснований (не более 0,02 МПа), но отличаются высокой чувствительностью к осевым перемещениям с повреждением стыковых соединений.

Для проектирования трубопроводов необходимо знать прочность грунтов оснований, характер грунта, который пойдет для засыпки траншей (или создания насыпей), рельеф местности, особенности строения речных долин и их эрозионную деятельность, глубину промерзания грунтов, сейсмичность, блуждающие электрические токи, наличие грунтовых вод и их агрессивность, характер берегов морей, озер и водохранилищ, а также процессы и природные геологические явления, которые могут отрицательно сказаться на устойчивости трубопроводов и затруднить работу по их укладке (оползни, карст, просадки, овраги, сели, осыпи и пр.).

Инженерно-геологические работы трасс трубопроводов проводят в две стадии: предварительные для обоснования проектного

задания и детальные для рабочих чертежей. Иногда при сложных объектах перед предварительными исследованиями проводят рекогносцировочные работы с целью технико-экономического обоснования целесообразности строительства и поиска инвестиций.

Предварительные инженерно-геологические работы выполняют с целью обоснования выбора варианта трассы трубопровода. Намечают ряд вариантов трасс. Каждую трассу изучают в полосе шириной до 500 м. Особое внимание обращают на наиболее неблагоприятные участки (оползни, карст и т. д.), коррозионную акгивность, агрессивность грунтовых вод, выявление блуждающих токов. На этом этапе работ большое значение имеет аэрогеологи- ческое обследование и аэрофотосъемка местности.

В инженерно-геологическом отчете дается сравнительная инженерно-геологическая характеристика всех вариантов трасс трубопроводов с представлением инженерно-геологических карт и разрезов. Рекомендуется наиболее благоприятный в инженерно-геологическом отношении вариант трассы.

Детальные инженерно-геологические работы производят на окончательно выбранном варианте трассы. К материалам, полученным на предварительном этапе, добавляют новые исследования, в том числе анализы коррозионной активности грунтов и агрессивность грунтовых вод.

Разведочные выработки выполняют в основном в виде буровых скважин. На каждый километр задают в среднем две скважины. Глубина выработок назначается с учетом возможной глубины заложения трубопроводов и глубины промерзания грунтов. Чаще всего это 3—5 м, а на болотах и переходах через водотоки 1 — 15 м. При необходимости из скважины отбирают образцы грунтов и пробы подземных вод.

Для выявления границ скальных, илистых или торфянистых грунтов закладывают дополнительные выработки. То же самое делают на участках переходов через реки, растущие овраги, большие ущелья.

При пересечении трассой трубопровода районов со сложными инженерно-геологическими условиями к обычным исследованиям добавляют специальные работы, значительно увеличивая при этом количество разведочных выработок. К таким районам относят оползневые и карстовые участки, многолетнюю мерзлоту, сейсмические территории, площади с развитием лессовых просадочных грунтов, болота, засоленные грунты, участки с горным рельефом и др. Так, в районах развития лессовых просадочных грунтов дополнительно следует установить тип и толщину зоны просадочных пород; на заболоченных территориях изучают условия формирования болот, устанавливают их тип, строение и состав; в карстовых районах исследуют морфологию, возраст и дру- 468 гие особенности карста, выделяя при этом участки, пригодные и непригодные под строительство, а также пригодные после проведения специальных мероприятий. В районах вечной мерзлоты устанавливают тип мерзлоты (сплошная, слоистая), мощность мерзлых пород, склонность к пучинистости деятельного слоя, наличие наледей. В горных районах особое внимание уделяют возникновению селей, оползней, осыпей, обвалов, снежных лавин и выявляют возможное их воздействие на трубопроводы.

Детальные исследования оформляются в виде инженерно-геологического отчета, который дает основание для разработки рабочих чертежей зданий и сооружений.

Некоторые особенности инженерно-геологических изысканий на техногенно загрязненных территориях.Под техногенно загрязненными территориями понимаются территории, подвергшиеся изменениям в результате антропогенных воздействий разного рода, происхождения, интенсивности и продолжительности.

Внутри этих территорий происходят значительные процессы в абиотической составляющей антропогенных экосистем, прежде всего, в городах, населенных пунктах, промышленных зонах. Важнейшим объектом изучения являются в первую очередь техногенные грунты, а также инициированные техногенезом геоэкологические процессы, зачастую весьма негативного характера и отрицательно сказывающиеся на строительных объектах. Техногенно загрязненные территории с изменениями в принципах городского строительства, а именно, уплотнения застройки, повышения этажности, освоения подземного пространства, все больше становятся предметом инженерно-геологических изысканий. К настоящему времени пока не создано специальных методологий, хотя СНиП 11.02—96 определяют принципы исследований техногенных грунтов (см. раздел II, гл.10, И).

Для строительного освоения техногенно загрязненных территорий необходимо проводить обязательное их санирование— комплекс работ по специальному проекту и с применением разработанной оптимальной технологии по восстановлению «нормальных» (природных) свойств грунтов, вод и рекультивации почв и биоты на объекте (территории или акватории) в целью их последующего использования как полноценного компонента территории с последовательным освоением («лечением») всей территории акватории с прилегающими зонами.

В практике изысканий на техногенно загрязненных территориях необходимо комплексирование методов, способов, оборудования и подходов к интеграции из «арсеналов» инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. Это одна из насущных интенсивно разрабатывающихся проблем инженерной геологии, геоэкологии и экологии.

Источник: studfile.net