В результате первой мировой и гражданской войн и интервенции страна понесла большие потери в жилище. В годы восстановления народного хозяйства и особенно первой пятилетки усилия государства были сосредоточены главным образом на строительстве промышленных предприятий. Жилищное строительство отставало, в то время как городское население росло. Нехватка жилищ обострялась.

К концу 20-х годов объемы жилищного строительства стали увеличиваться. Так, в течение 1928 г. было построено уже свыше 1 млн. м2 жилой площади. Это были главным образом малоэтажные жилые дома, так как материальные и финансовые ресурсы не позволяли строить дома многоэтажные. Не хватало кирпича, цемента, не говоря о металле. В связи с этим в строительстве широко применяли дерево, термолит, мелкие шлакоблоки, бетонитовые камни, различные местные материалы.

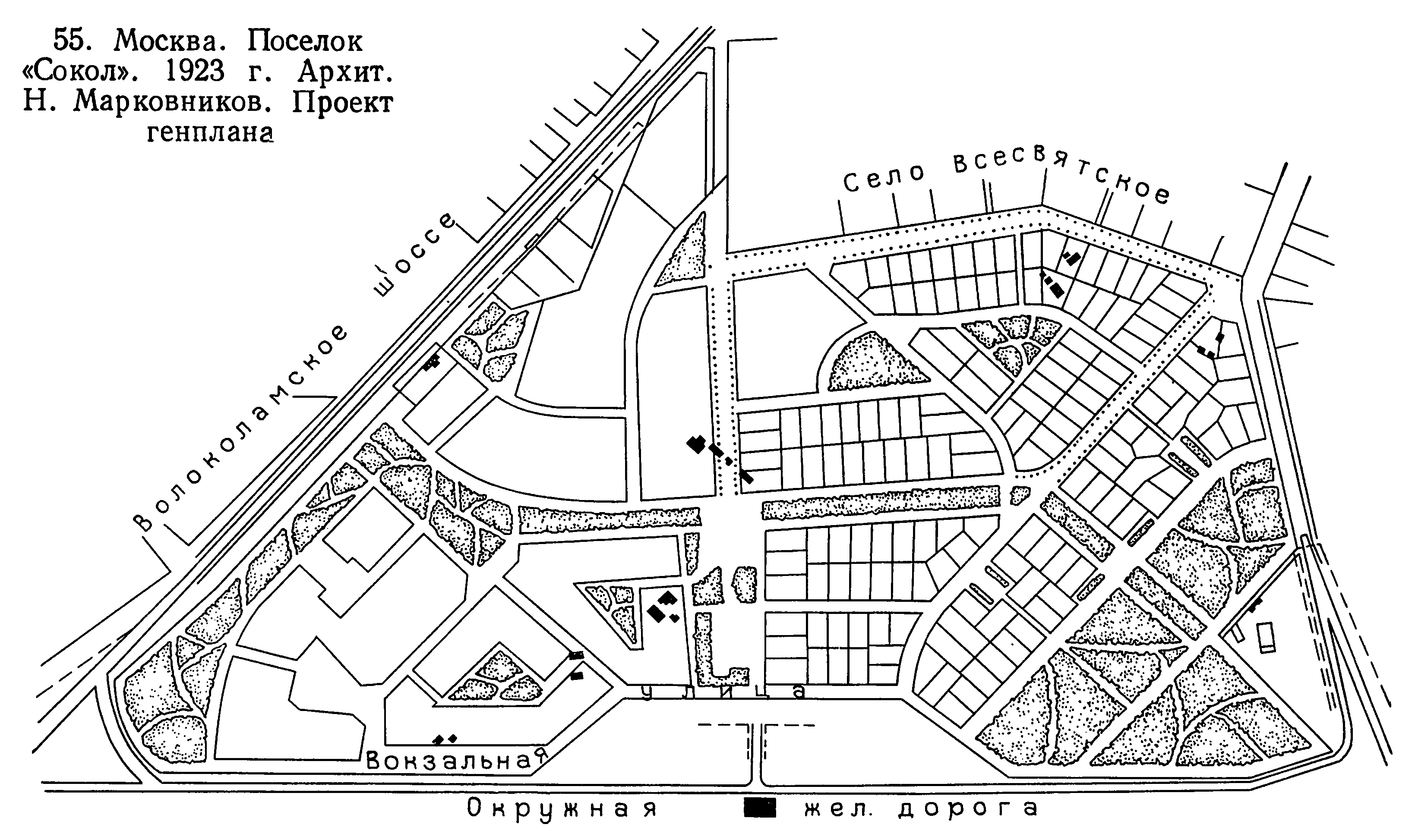

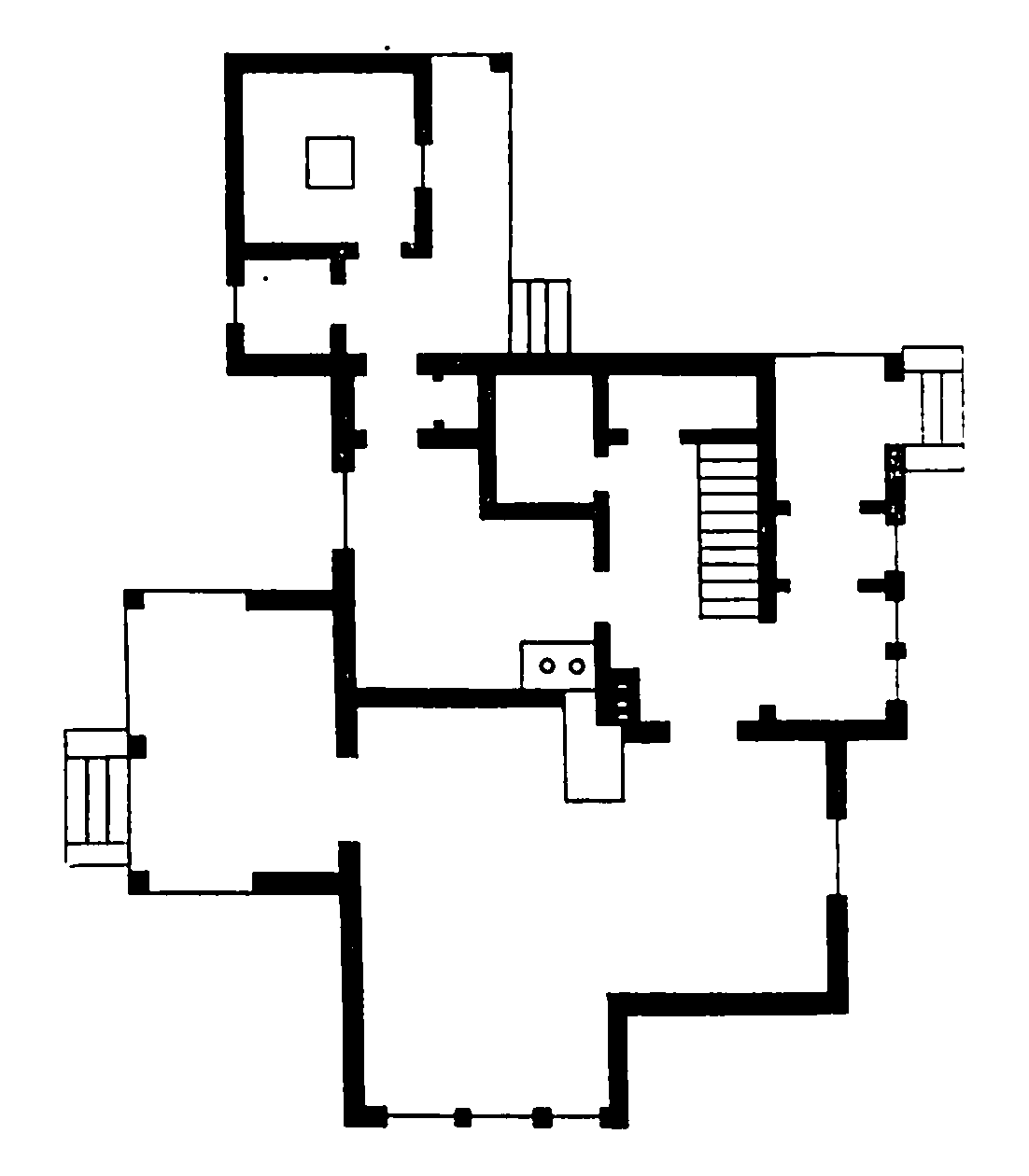

Пример комплекса малоэтажного жилища в Москве — поселок «Сокол», строительство которого началось в 1923 г. по проекту Н. Марковникова. Это было опытно-показательное строительство, где проверялись планировочные решения, материалы, конструкции, сантехническое оборудование (местное центральное отопление, местные облегченные типы канализации).

«Дом, в котором» Мариам Петросян | Ну, всё понятно теперь | Объяснение и анализ книги

. Другой пример малоэтажного строительства — поселок завода АМО (И. Жолтовский), где впервые у нас в стране был применен двухэтажный жилой дом с квартирами в двух уровнях, имеющими самостоятельные входы. Дома осуществлены из бетонитовых камней. В состав жилого комплекса, расположенного в сосновой роще, включались пункты общественного питания, детские учреждения, культурно-массовые учреждения с клубной частью и др.

В 1924-1925 гг. в Баку и районах нефтепромыслов строятся поселки им. С. Разина, им. Кирова, им. Артема и др. Впоследствии они превратились в развитые городские жилые районы Баку. С этих благоустроенных поселков, застроенных одно-, двух- и четырех-квартирными одноэтажными домами (А.

Иваницкий и А. Самойлов), началась планомерная ликвидация трущебных районов старого капиталистического Баку.

Постепенно развертывается строительство рабочих поселков в Харькове, Ереване, Тбилиси. Архитекторы стремились учесть местные климатические условия, разрабатывая соответствующие типы домов (лоджии, секции квартир со сквозным проветриванием и др.) и приемы застройки. Впервые трудящиеся получали квартиры со всеми удобствами. Застройка этих лет (1925-1930 гг.) велась достаточно крупными массивами, как правило, домами не выше двух этажей. Наряду с жилыми домами строились детские сады и ясли, коммунальные сооружения, спортивные площадки ; внутриквартальные пространства обильно озеленялись.

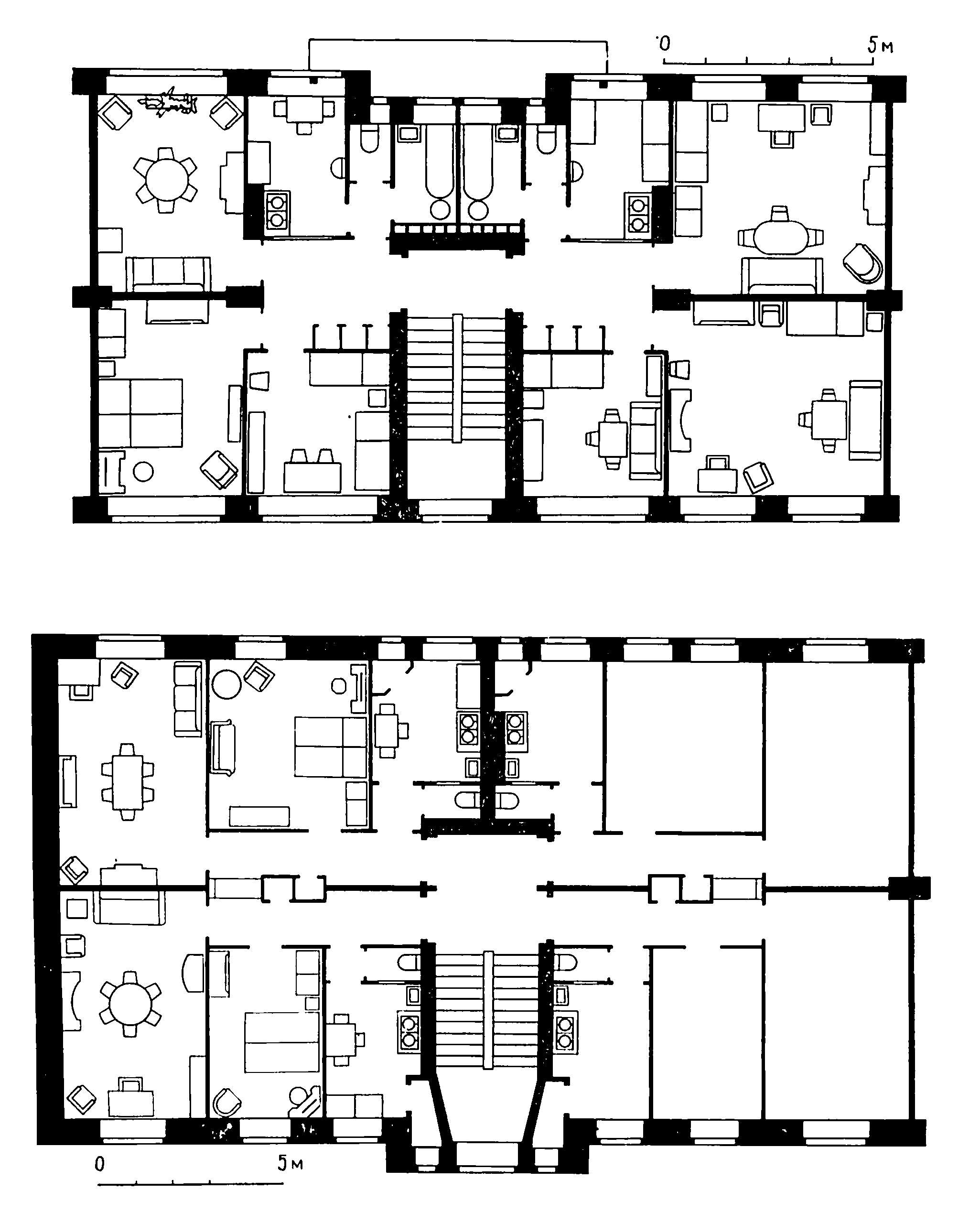

Возраставший объем малоэтажного строительства, особенно в существующих городах, вел к перерасходу средств, поскольку требовал выделения крупных городских территорий и значительных затрат на их благоустройство. В связи с этим малоэтажная застройка начинает уступать место строительству жилых комплексов с домами в четыре-пять этажей без лифтов. В Москве новые жилые массивы строились на основе типовой секции квартир, разработанной по программе Моссовета.

Трейлер «Дом, в котором…»| The Gray House Animation by er_keyD

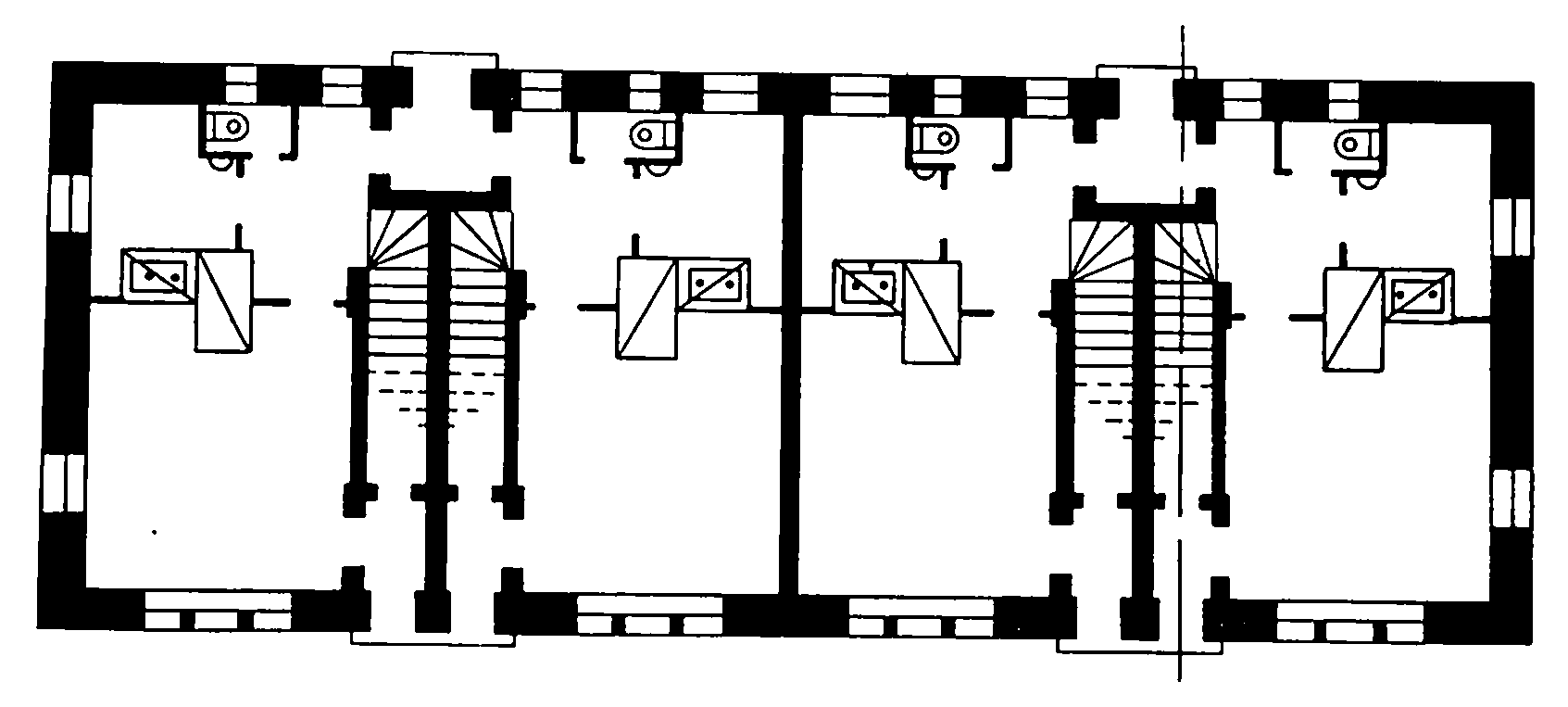

Моссовет еще в 1925 г. объявил конкурс на экономичную типовую секцию. Программа конкурса предусматривала стандартизацию конструктивных элементов. Кроме того, учитывая, что в условиях острой нехватки жилья приходилось осуществлять покомнатное заселение, требовалась планировка квартир с изолированными комнатами.

. Кроме секционных квартирных домов в этот период строятся коридорные дома гостиничного типа, главным образом для малосемейных, в которых однокомнатные и двухкомнатные квартиры с небольшими кухнями-нишами и санитарным узлом выходили в поэтажный коридор. Ванные комнаты были общими для всего этажа.

На основе первой типовой секции, утвержденной Моссоветом в 1925 г., создаются уже упоминавшиеся крупные жилые массивы в Москве. Близкая по типу застройка осуществлялась в Ленинграде, Баку и др.

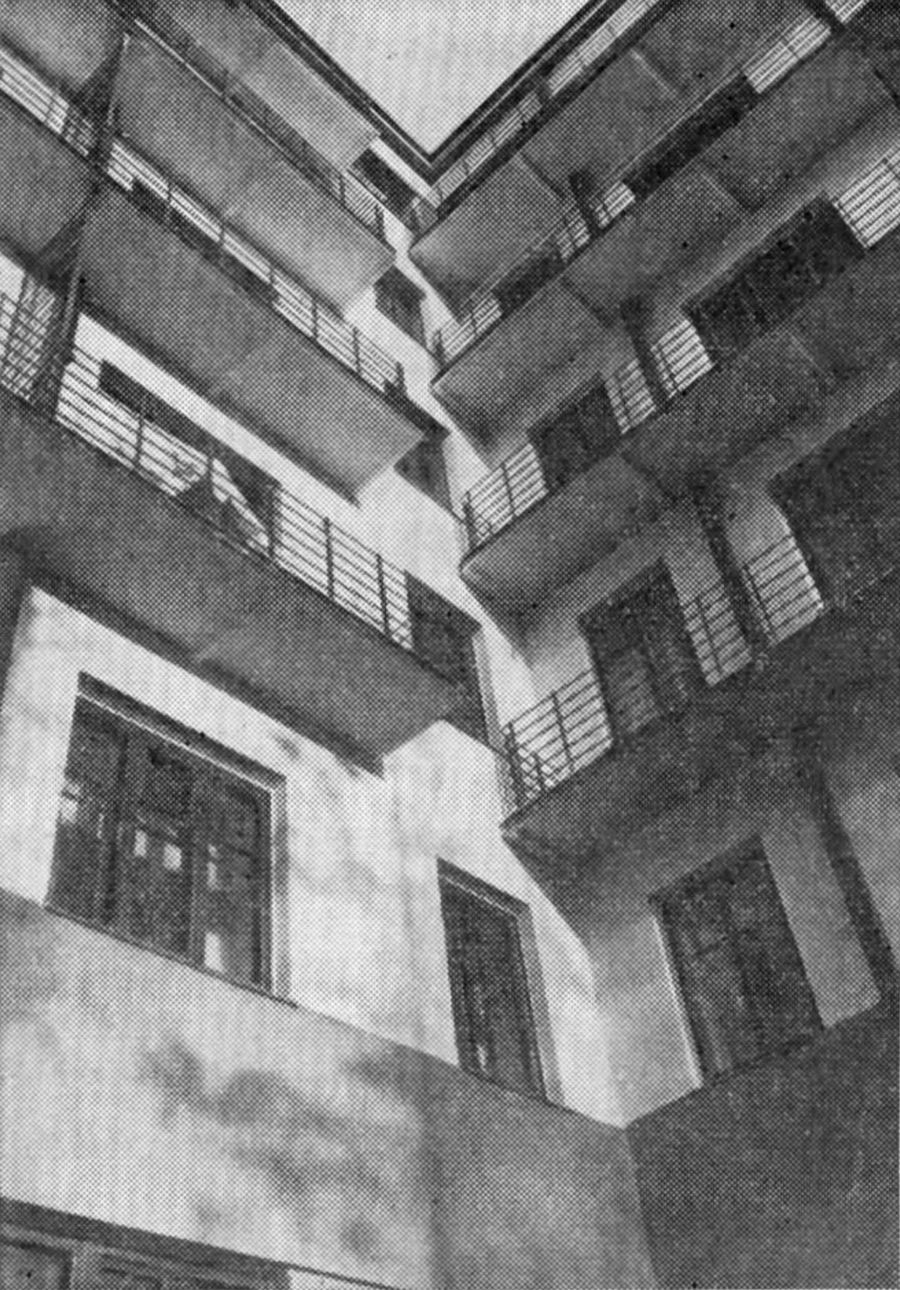

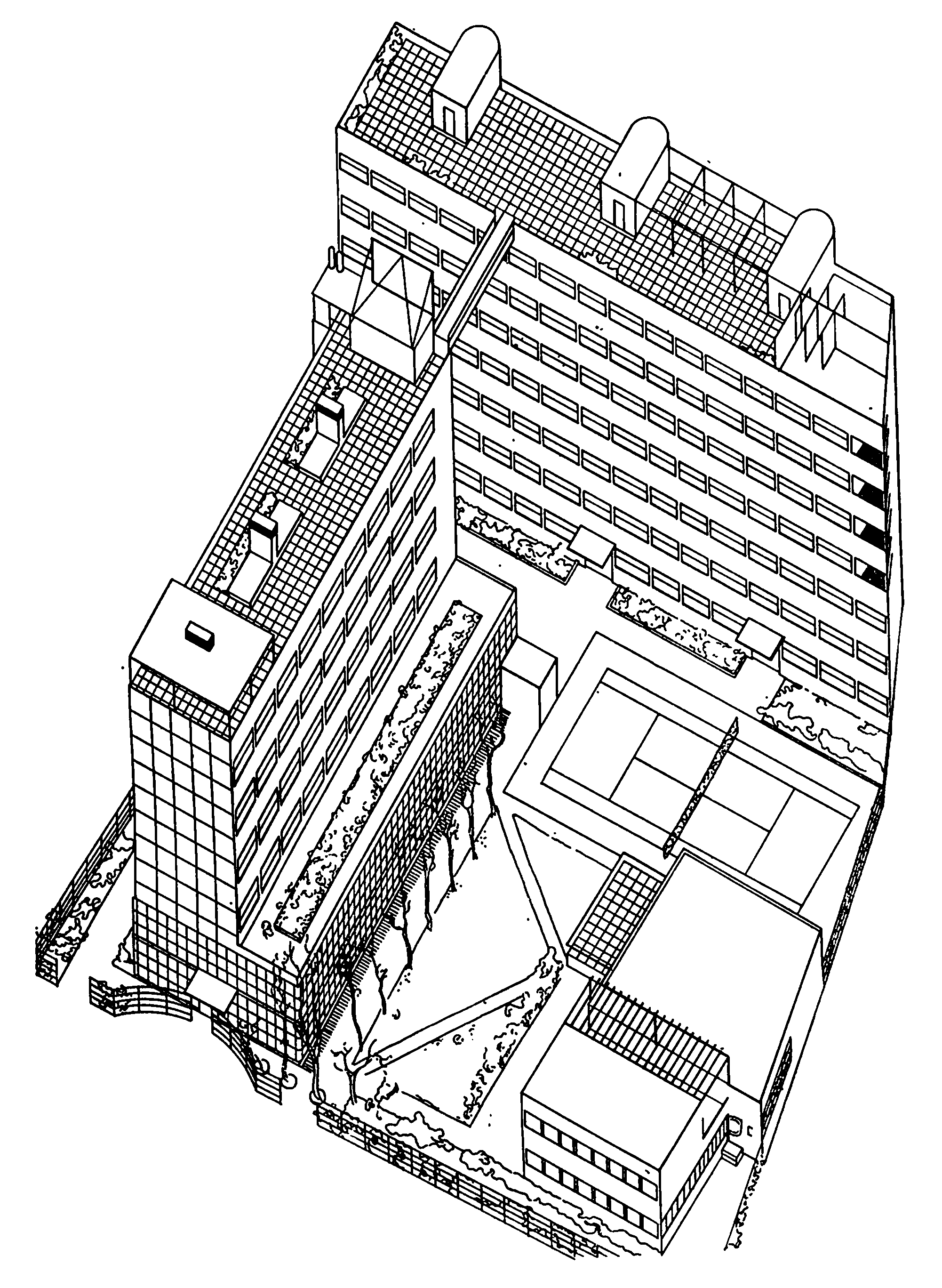

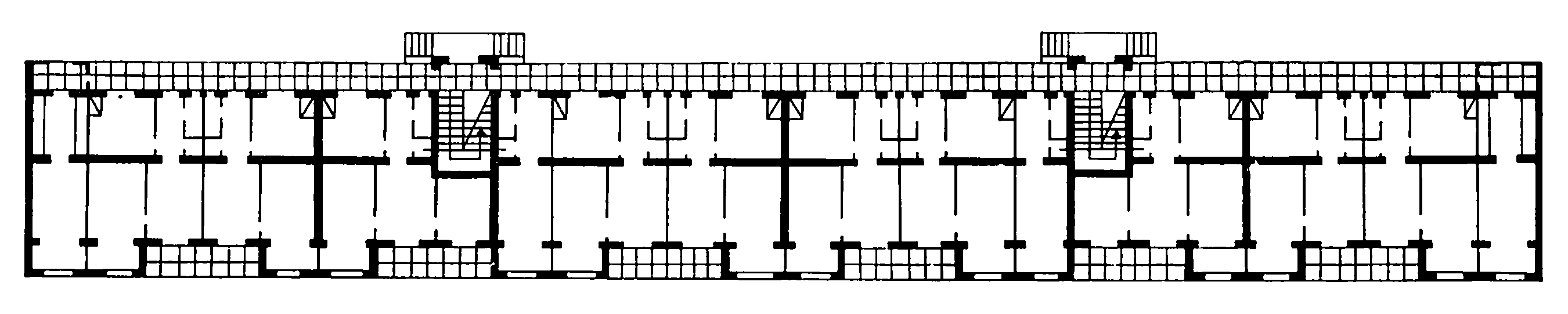

Москва. Жилой комплекс на улице Усачева, 1926-1927 гг. А. Мешков, Г. Масленников и др.

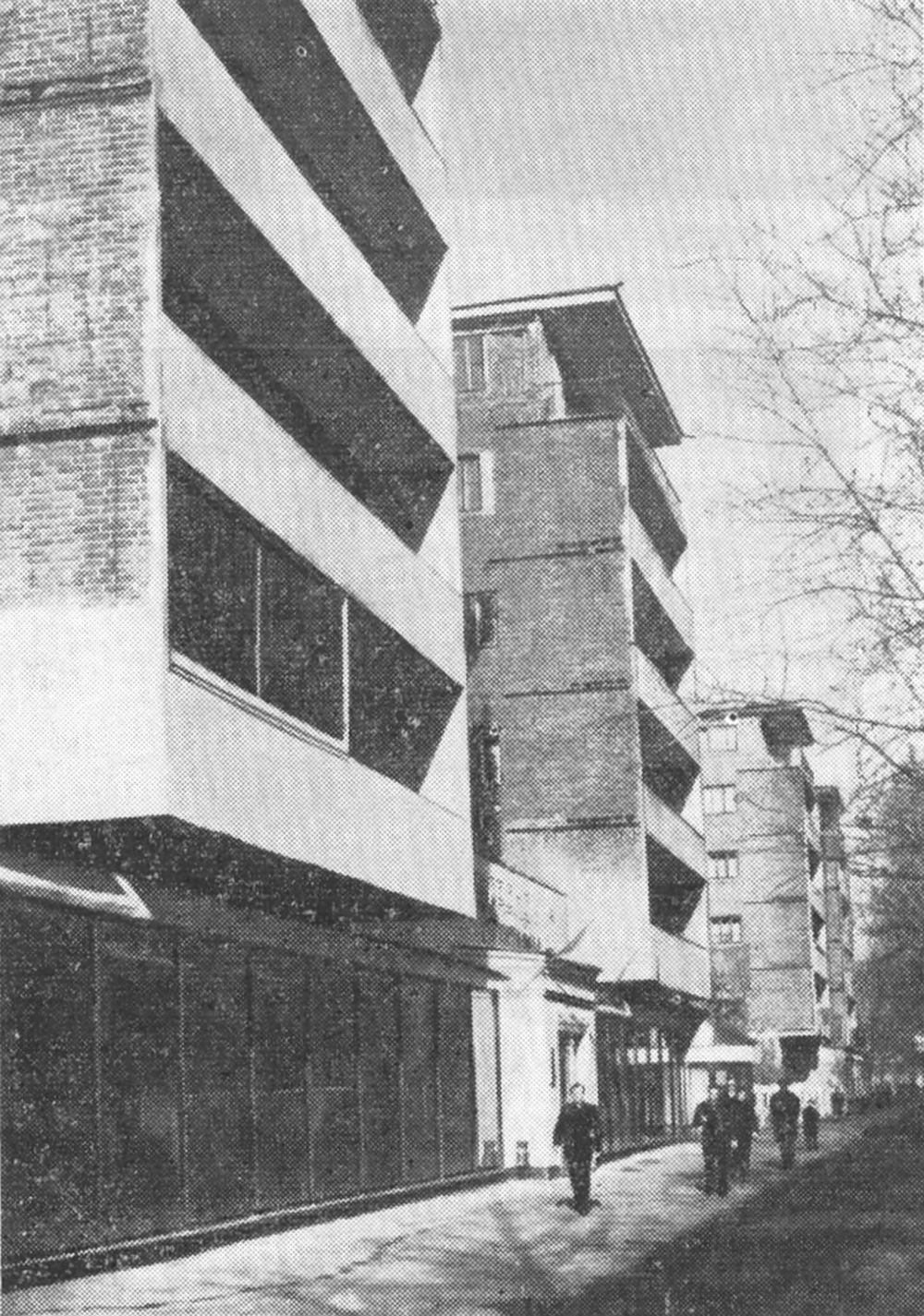

Для новостроек Москвы (Усачевка, А. Мешков и др.; застройка по 1-й Дубровской ул., М. Мотылев и др.; Дангауэровка, Г. Бархин и др.) был характерен комплексный подход к формированию жилых образований. При разнообразии пространственных композиций в самих принципах застройки было много общего — хорошо проветриваемые озелененные дворы, наличие первичной сети культурно-бытового обслуживания, включая детские сады, ясли, школы, магазины и др.

В основном осуществлялась застройка четырехэтажными домами, как наиболее экономичными по единовременным строительным затратам. Внешний облик жилых домов был скромен. Как правило, дома не оштукатуривались вовсе или частично как комплекс Усачевки первой очереди. Балконов почти не было.

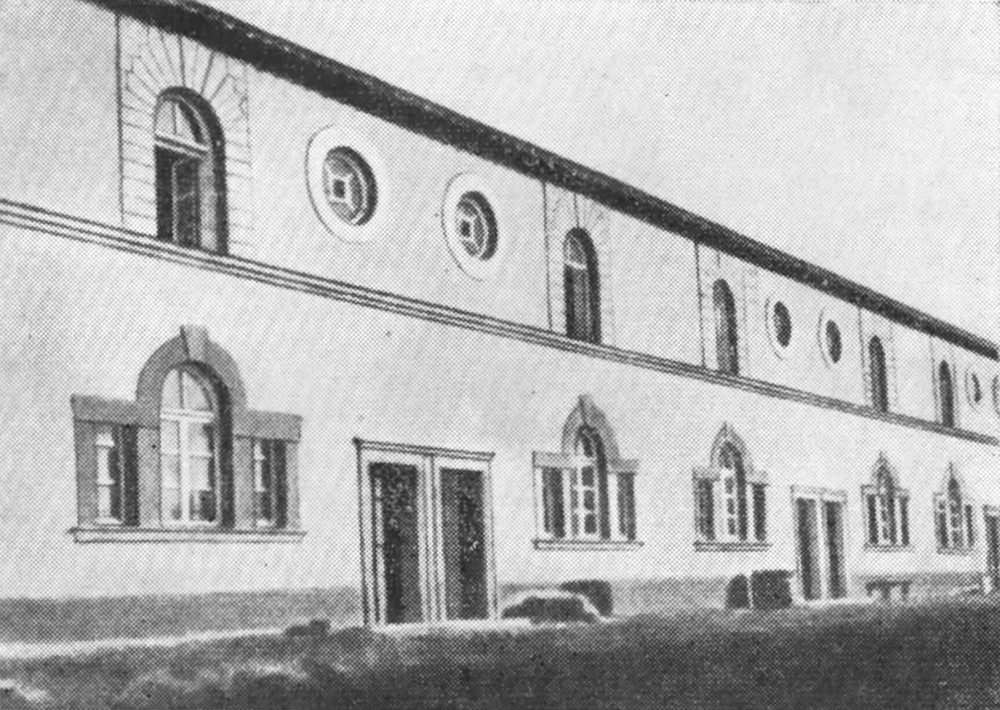

В Ленинграде в 1925 г. создается Тракторная улица в Московско-Нарвском районе (А. Никольский, А. Гегелло, Г. Симонов). Ее застройка четырехэтажными домами — пример реконструкции бывшей рабочей окраины Нарвской заставы. Композиция начального отрезка построена по принципу сужающегося пространства, ступенчатый ритм домов зрительно обогащает перспективу.

Дома окрашены в светлые тона двух цветов — желтый и белый. Между собой дома соединены полуарками, что разнообразит протяженный фронт застройки. Существенным недостатком данного жилого комплекса является отсутствие дворов. К строительству была принята секция из двух трехкомнатных квартир, в каждой из которых при входе размещены санузел и кухня.

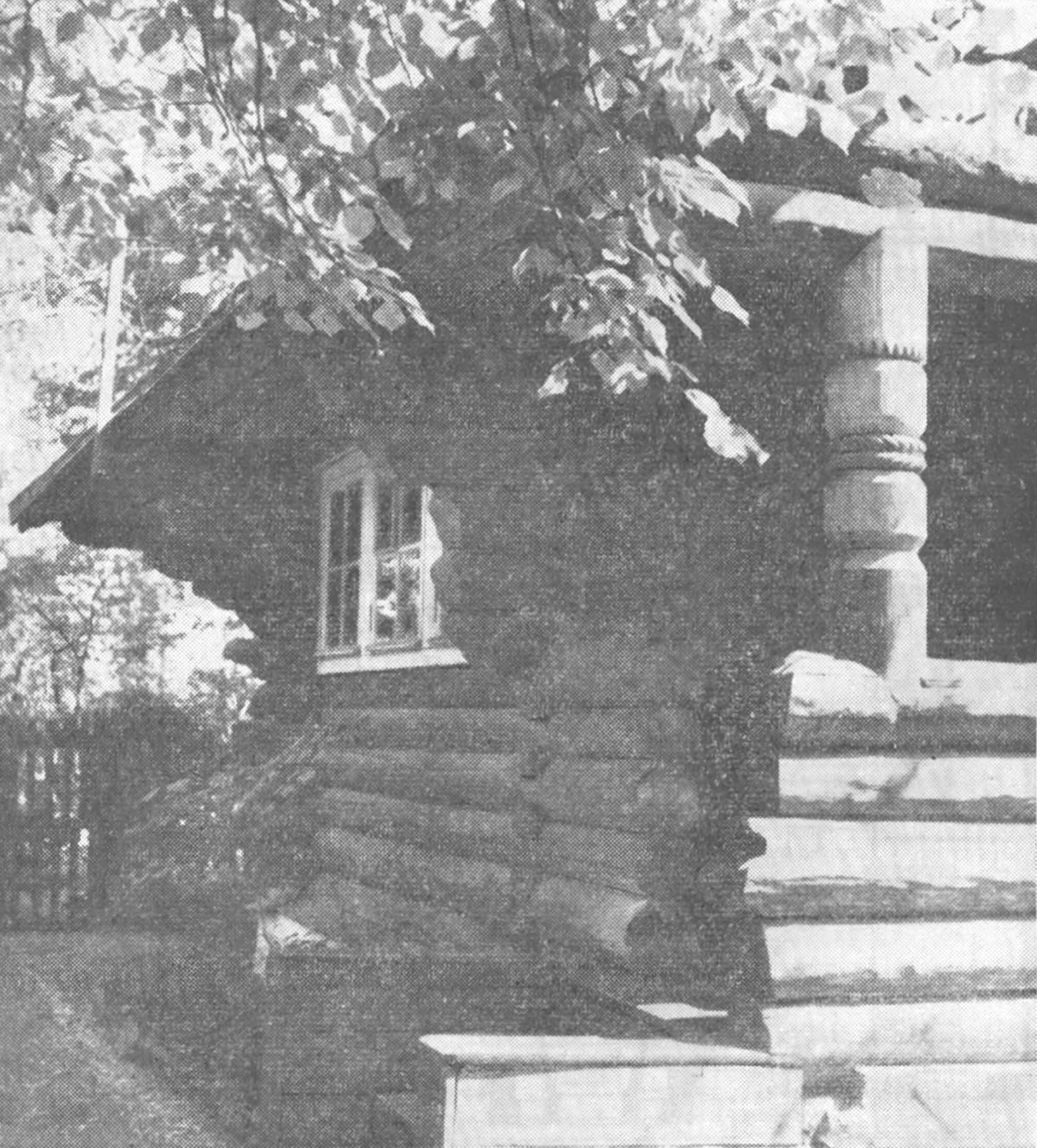

Баку. Поселок им. Шаумяна. А. Иваницкий, А. Самойлов. Жилой дом

В эти же годы в Ленинграде строились жилые комплексы в Московско-Нарвском и Володарском районах. В 1925-1928 гг. осуществляется застройка Палевского жилого массива (А. Зазерский и Н. Рыбин) двух- и трехэтажными жилыми домами, окружающими благоустроенные дворы с площадками для детей и участками для хозяйственных нужд.

Три корпуса были предназначены для бытового обслуживания и детских учреждений. Архитектурное решение жилых домов близко по типу другим комплексам этого периода. Типична для этих лет и застройка поселка им. Шаумяна — Арменикенд (А. Иваницкий, А. Самойлов, 1925—1928 гг.) в Баку.

В первой очереди Арменикенда кварталы формировались трехэтажными секционными домами. В композицию кварталов были включены также школы, магазины, детские и коммунально-бытовые учреждения. Во второй очереди (конец 20-х годов) застройка осуществлялась уже четырех-пятиэтажными жилыми домами с плоской крышей.

Большое число лоджий, эркеров и балконов создавало запоминающийся облик застройки. Применялась жилая секция из двух-трехкомнатных квартир, имеющих сквозное проветривание и лоджии, что очень важно в климатических условиях Баку. В некоторых комплексах тех лет пытались создать новые по содержанию общественные центры, включающие рабочий клуб, фабрику-кухню, школу и другие учреждения, где доминирующее значение принадлежало клубу, помещения которого группировались нередко вокруг озелененного внутреннего двора. Три клуба такого типа в новых жилых районах были построены по проекту А. и Л. Весниных.

Поиски наиболее экономичных типов зданий активизировали работу над типовыми секциями, экономичными конструктивными решениями. Например, в Ленинграде в 1928 г. осуществлялось опытное строительство зданий с применением каркасной системы и использованием различного вида кладки с теплыми заполнителями, а также из крупных блоков. Так, на Крестовском острове было построено 12 корпусов из литого шлакобетона, на Сызранской улице-5 крупноблочных домов и др.

В годы первой пятилетки жилое строительство развернулось по всей стране. Крупные жилые комплексы возникают в промышленных центрах Урала и Сибири: в Свердловске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Новосибирске, Челябинске, Кемерове, Новокузнецке и других городах, а также вблизи крупнейших новостроек того времени-при Харьковском и Сталинградском тракторных заводах, Горьковском автозаводе.

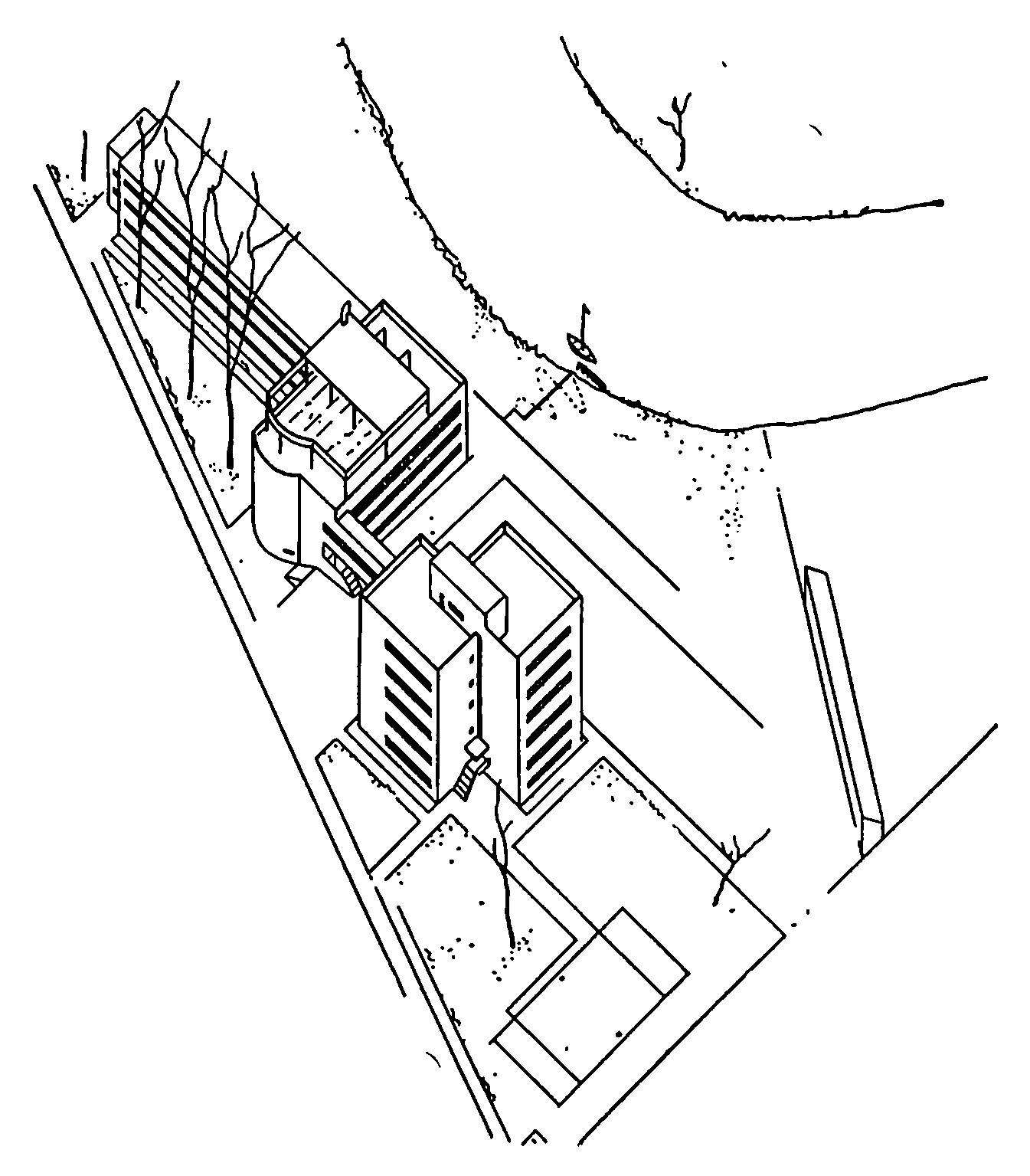

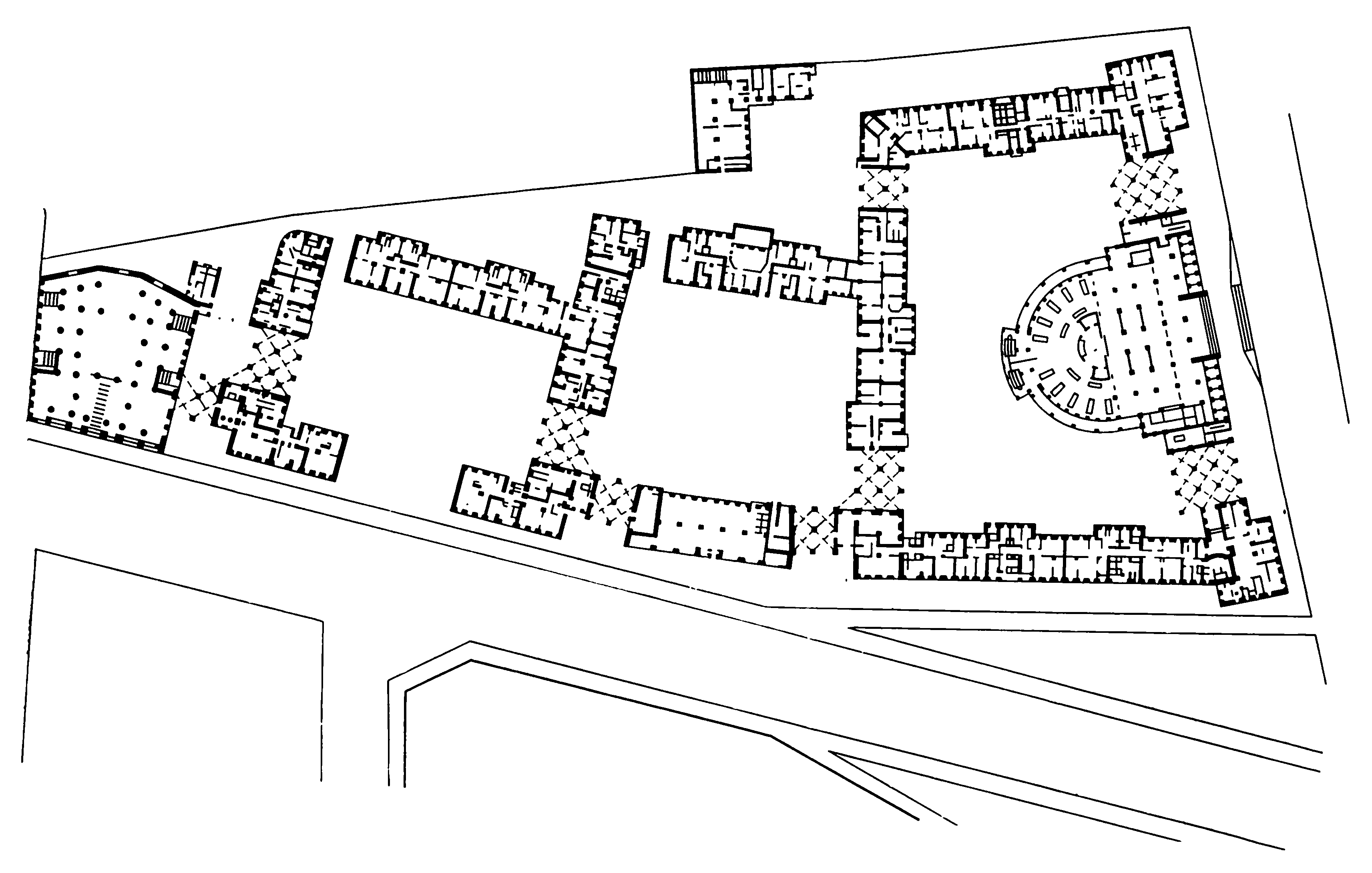

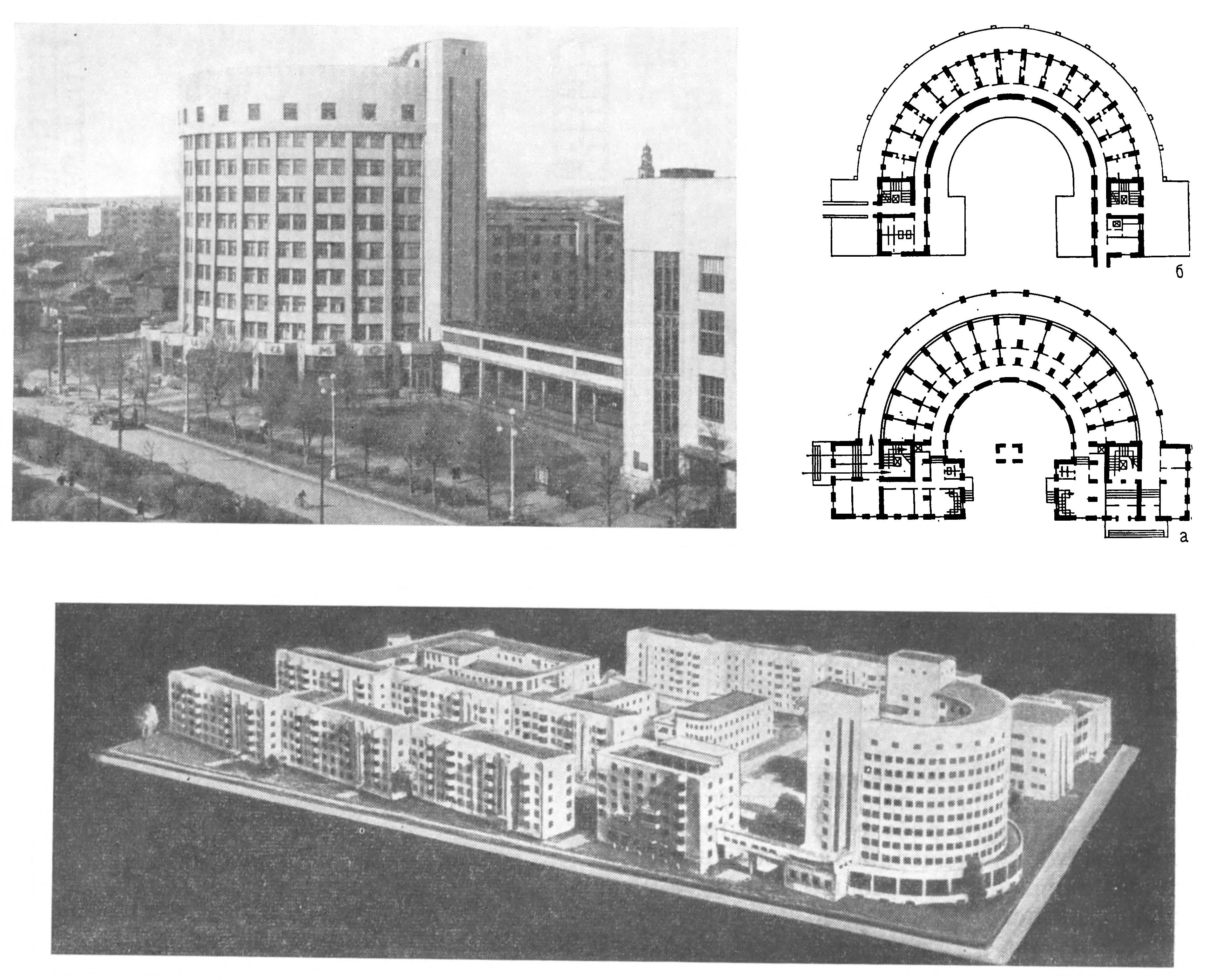

В 1926—1931 гг. в Свердловске было осуществлено строительство ряда жилых комплексов: дома горсовета (С. Домбровский), дома Госпромурала (Г. Валенков и Е. Короткое), группа жилых кварталов в районе Уралмашзавода (П. Оранский). Особенно выделяется «Городок чекистов» в Свердловске как пример выразительной объемно-пространственной композиции развитого жилого комплекса (И.

Антонов, В. Соколов, А. Тумбасов, 1931 г.).

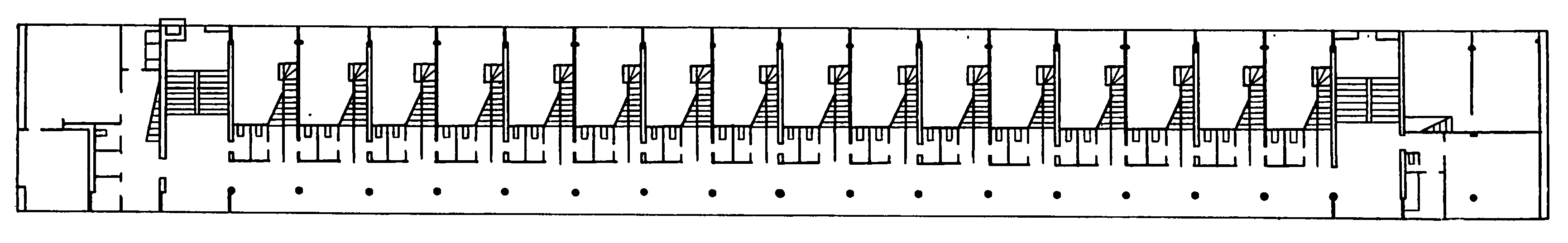

В жилом районе Горьковского автомобильного завода применена строчная застройка. Протяженный ряд однотипных объемов создает четкий метрический строй магистрали. Перед торцами домов, выходящих в сторону проезжей улицы, предусмотрена широкая полоса зелени.

Заслуживает внимание строительство малометражных квартир в жилом массиве «Луч» для рабочих Харьковского электрозавода (Г. Вегман, Ю. Рубинштейн, В. Турчанинов). Двухкомнатные квартиры (28—32 м2), рассчитанные на заселение одной семьей, состоят из двух изолированных комнат, совмещенного санузла и кухни.

Развитие жилищного строительства в 20-е годы было крупнейшим завоеванием нового общественного строя. Впервые в истории архитектуры централизованно решалась важнейшая социальная проблема человечества — обеспечение жилищем всего народа.

Уже на первом этапе развития жилищного строительства проявились преимущества социалистической системы. Отсутствие частной собственности на землю позволило осуществлять застройку крупными жилыми массивами на больших участках. На месте трущоб на рабочих окраинах городов, перенаселенных казарм и коечно-каморочных домов возникали крупные рабочие кварталы с благоустроенными домами (электричество, водопровод, канализация), просторными озелененными дворами, детскими учреждениями, прачечными и другими элементами коммунального обслуживания. Было покончено с дореволюционной скученной застройкой, с мрачными и темными дворами-колодцами.

В первые послереволюционные годы жители домов нередко объединялись в определенные коллективы-коммуны, которые на первых порах преследовали не столько социально-политические, сколько чисто хозяйственные цели. Получая в бесплатное пользование жилую площадь (такое положение было до введения НЭП), жильцы создавали органы самоуправления, которые ведали не только эксплуатацией здания, но пытались улучшить организацию быта.

Бытовая коммуна была весьма экономичной формой организации быта и отчасти уменьшала продовольственные трудности. На началах самообслуживания возникали детские сады, ясли, красные уголки, библиотеки, прачечные и т. п. Такая форма организации быта получила достаточно широкое распространение в первые годы Советской власти.

Так, в Москве в 1921 г. насчитывалось 865 домов-коммун, в Харькове в 1922-1925 гг. было 242 дома-коммуны. С этой формой организации повседневной жизни начали связывать далеко идущие идеи перестройки быта на социалистических началах. Но постепенно по мере улучшения материального положения трудящихся интерес к этой форме общежития начал угасать.

Тем не менее некоторые архитекторы справедливо считая, что старые типы домов не соответствуют новым формам общественного быта, прямолинейно полагали, что только строительство соответствующих типов жилища с общественным сектором может дать новый импульс идее. Конкретные пути решения проблемы намечались в экспериментах, спорах и дискуссиях. Единого мнения по поводу домов-коммун не существовало. Одни считали, что следует развивать рабочий поселок-коммуну, состоящий из индивидуальных домов и сети общественных учреждений, другие предлагали строить многоэтажные жилые дома-коммуны с общественным обслуживанием в структуре самого дома.

Авторы стремились преодолеть замкнутость традиционной индивидуальной квартиры и в то же время противопоставить новый тип жилища казарменному общежитию. Несомненно прогрессивным надо считать острую постановку вопросов развития системы культурно-бытового обслуживания и общения людей-вопросов, которые и теперь не потеряли своей актуальности.

В первом конкурсе на проекты показательных жилых домов для рабочих (1922 г.) выделялся проект К. Мельникова. Он предложил дома с квартирами в двух уровнях — для семей и дома для одиноких, соединенные теплыми переходами с общественно-культурным центром. Была проведена четкая дифференциация жилых помещений в зависимости от состава семьи.

В 1926 г. Моссовет объявил конкурс на проект дома-коммуны для 750-800 чел. Целью конкурса было создание нового типа жилья для определенного контингента городского населения-одиноких и семей, не ведущих обособленного хозяйства.

Первую премию получил В. Маят, вторую-Г. Вольфензон и Е. Волков и гражданский инженер С. Айзикович. Их проект в дальнейшем был доработан и осуществлен в натуре на Хавско-Шаболовском проезде в Москве.

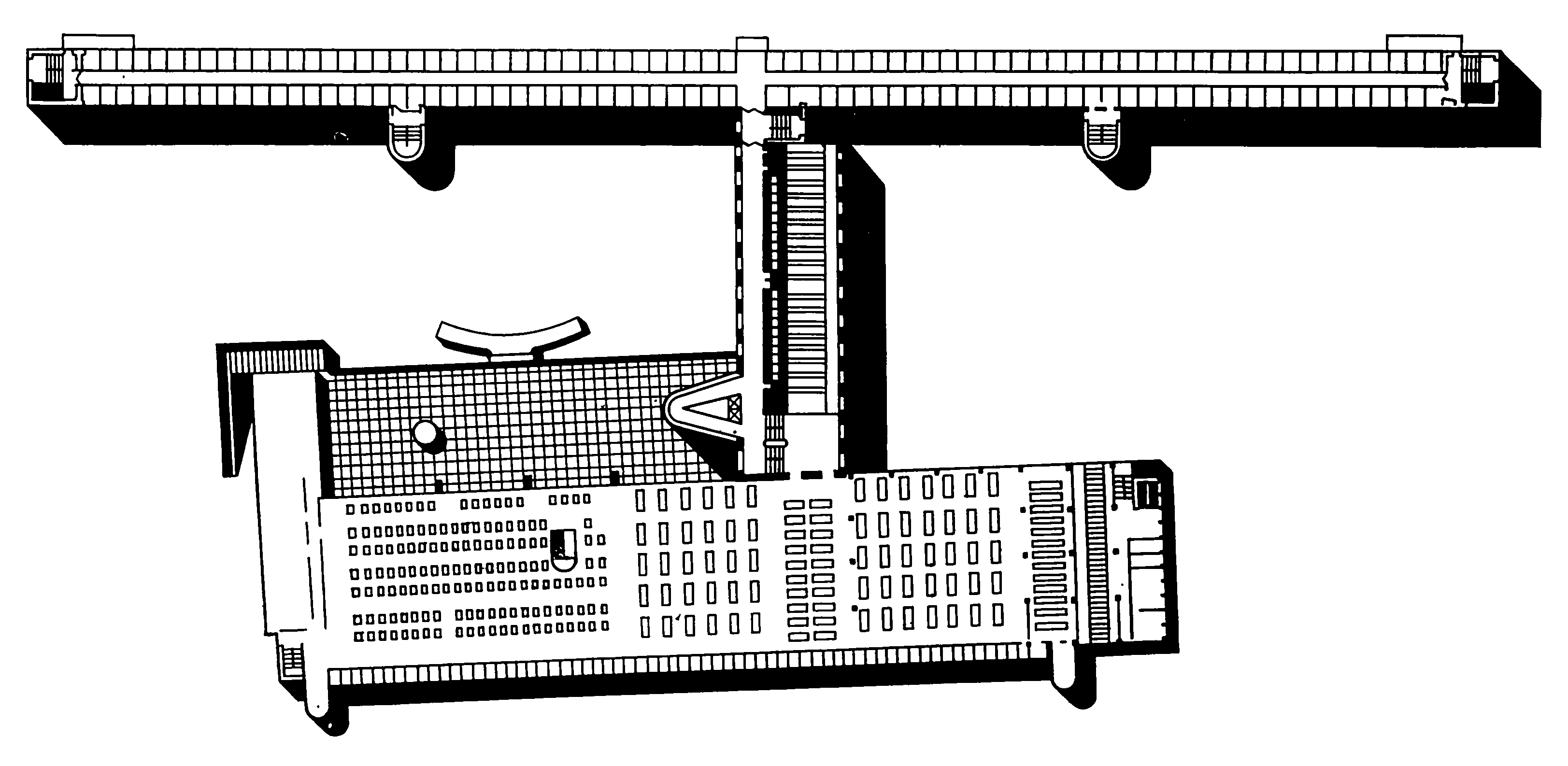

. В 1929—1930 гг. в Москве в Донском переулке был построен студенческий дом-коммуна на 2 тыс. чел. (И. Николаев), состоящий из трех корпусов: восьмиэтажного спального корпуса с комнатами минимальных размеров на 2 чел., спортивного блока и корпуса общественных помещений, где запроектированы столовая на 500 мест, залы для занятий с раздвижными перегородками на 300 чел., читальный зал на 150 чел. с книгохранилищем и др.

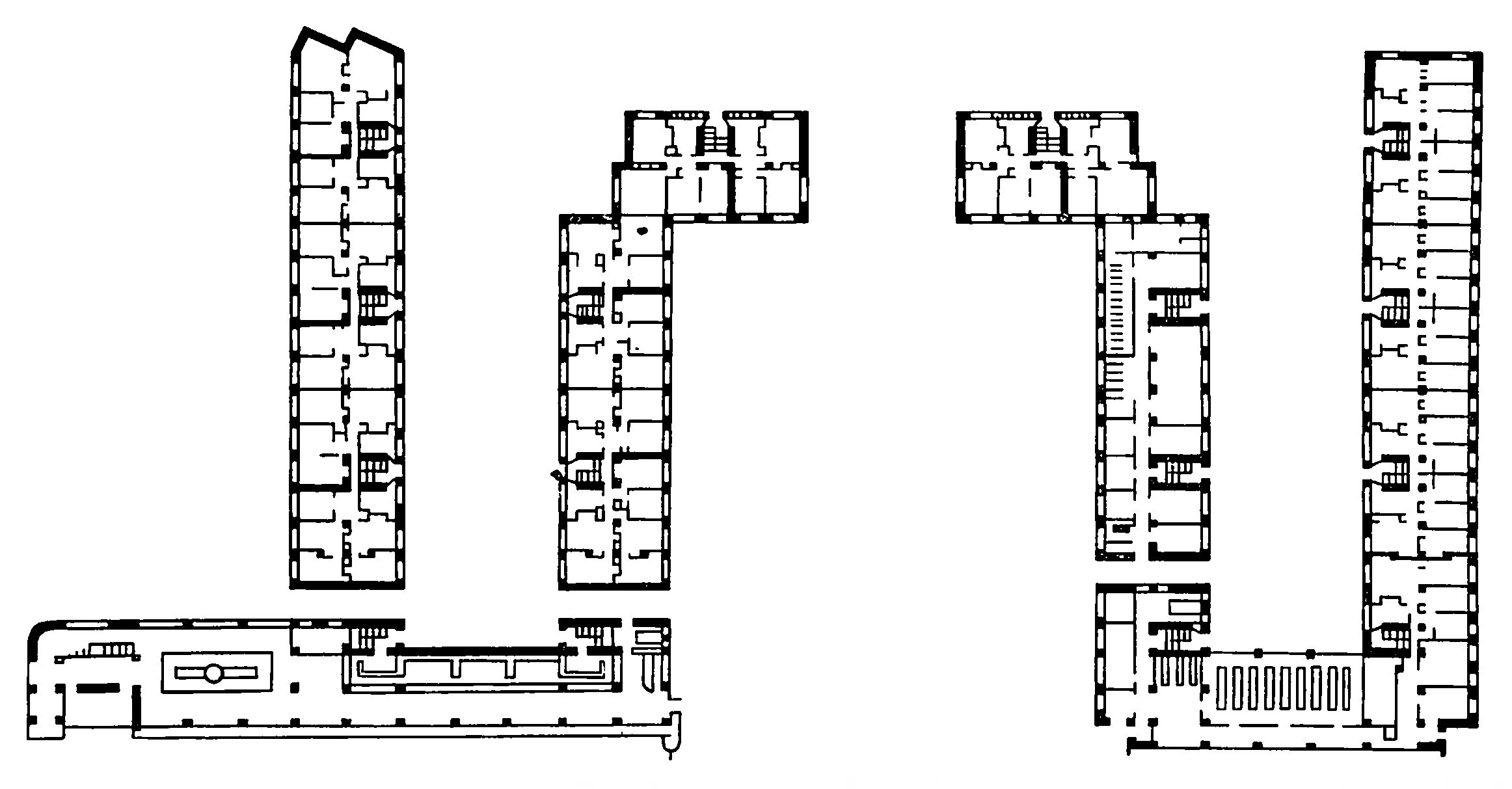

. Интересные поиски новых типов жилища велись под руководством М. Гинзбурга в мастерской Стройкома РСФСР. По проекту М. Гинзбурга, М. Милиниса и инж. С. Прохорова в 1928-1930 гг. в Москве на Новинском бульваре был построен жилой дом для работников Наркомфина. В этой работе авторы ставили задачу наиболее экономичного расселения одиноких и семей различного состава и одновременно создания развитого комплекса культурно-бытового обслуживания и общения.

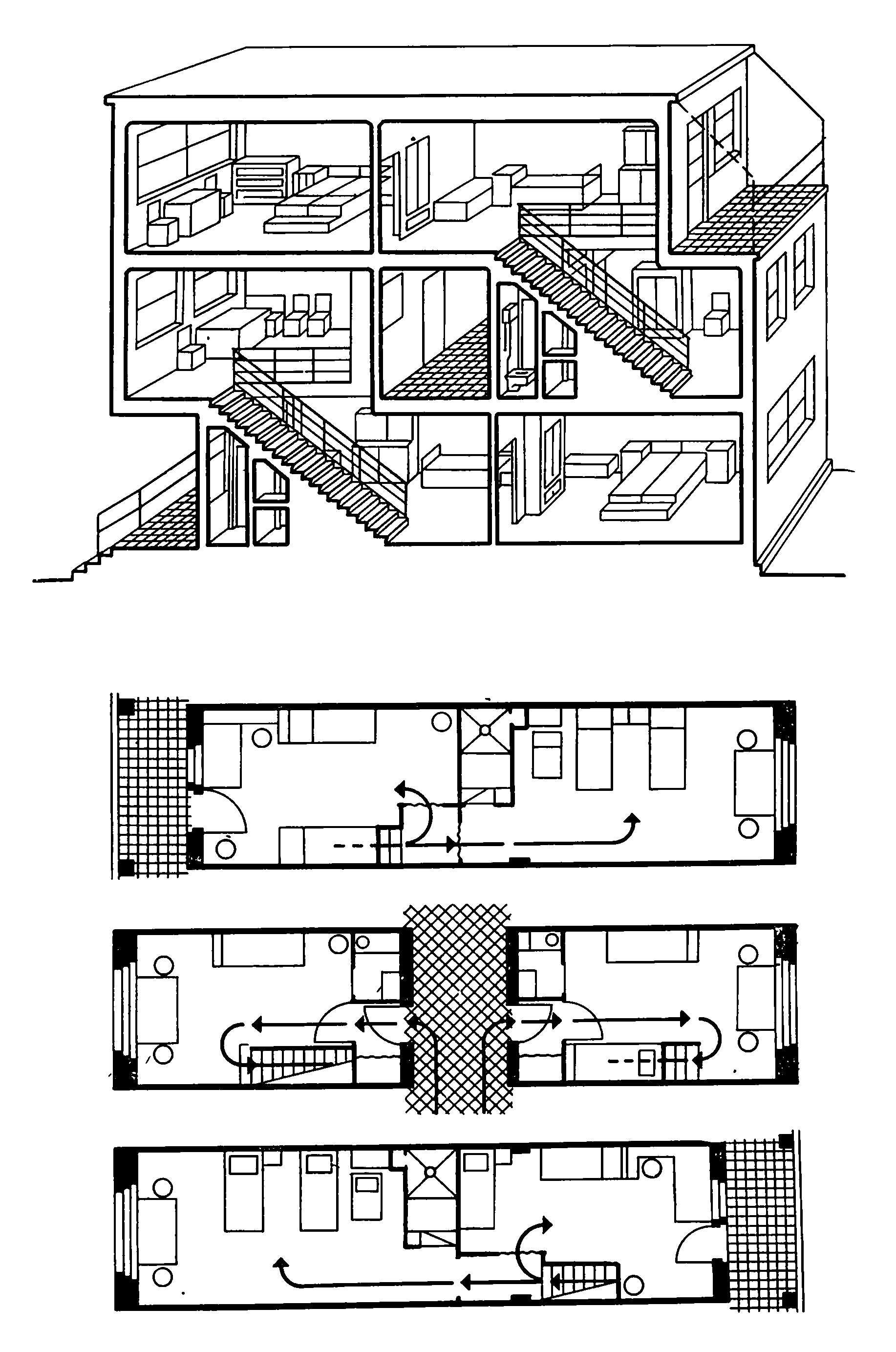

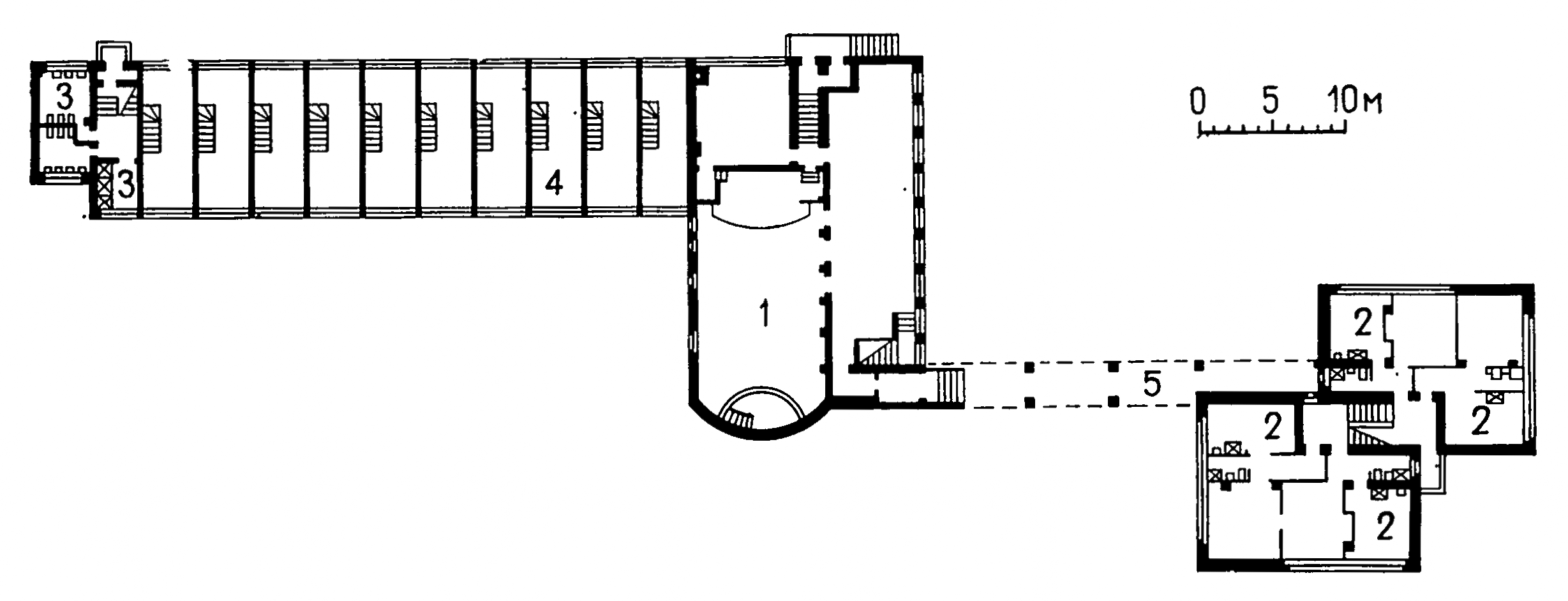

. Среди проектов конкурса ОСА 1927 г. следует отметить предложение студентов ЛИГИ в Ленинграде К. Иванова, Ф. Терехина и П. Смолина. Избранный ими композиционный прием плана в виде трилистника позволял удачно разместить объект на участке. В первых этажах предусматривалось размещение общественных помещений-центров питания, культуры, воспитания детей. В верхних этажах находятся двух- и трехкомнатные квартиры, решенные в двух уровнях. Структура этих квартир предвосхищает в принципе послевоенные предложения Ле Корбюзье для Марселя, Нанта, Берлина и др.

|

|

|

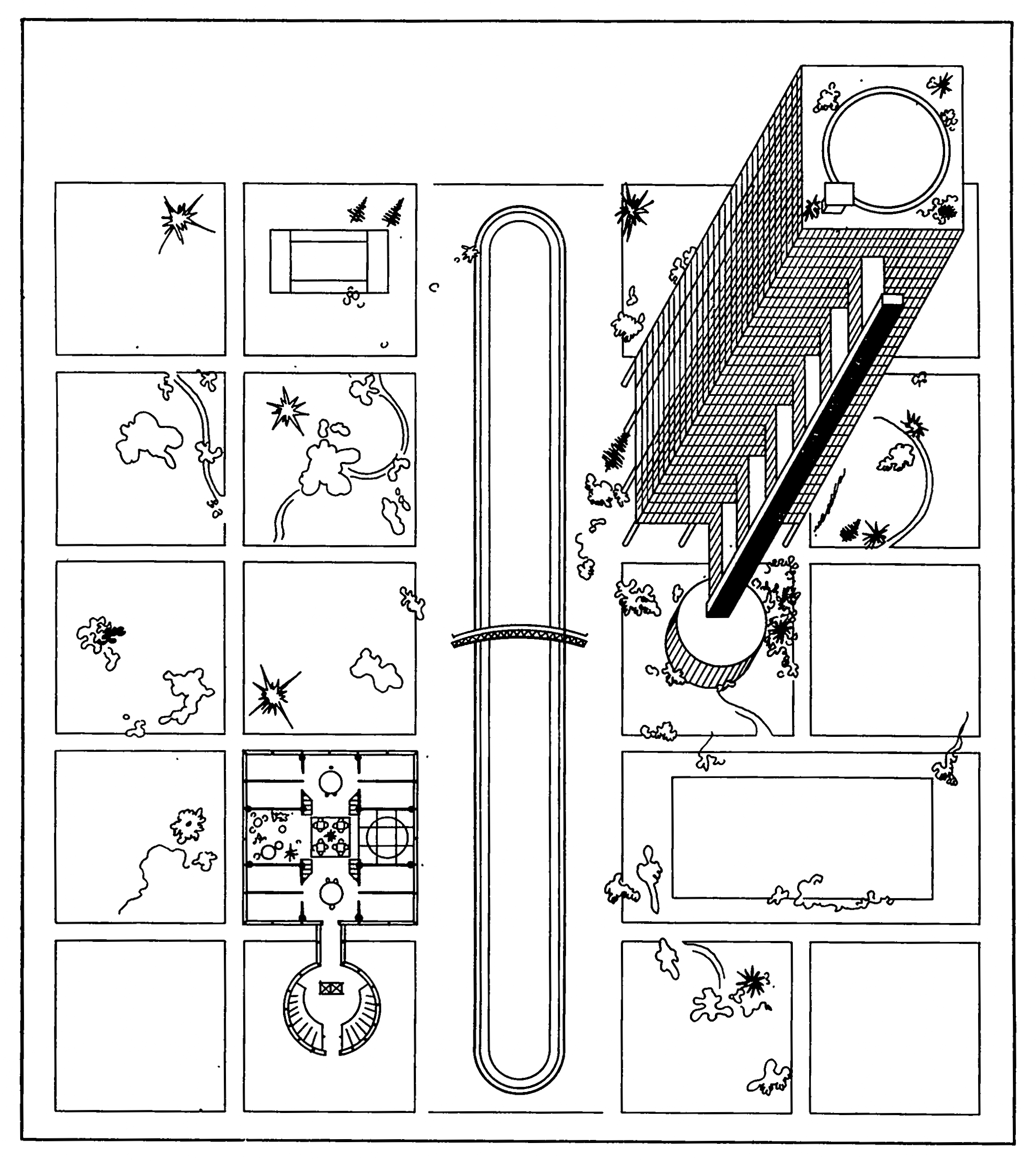

Товарищеский конкурс на проект жилища нового типа для трудящихся, 1927 г. План первого этажа, аксонометрия, планы пространственных квартир |

В конце 20-х годов в различных городах было запроектировано много жилых домов и комплексов с развитым коммунально-бытовым обслуживанием. Таковы, например, жилой комплекс на Берсеневской набережной в Москве (Б.

Иофан, 1929—1930 гг.), где к жилым домам с благоустроенными квартирами непосредственно примыкают общественные здания (кинотеатр, магазин, столовая, клуб с театральным залом, детский сад и ясли), и дом-комплекс в Киеве на улице Революции (М. Аничкин, инж. Л. Жолтус, 1929-1930гг.) — пятиэтажное здание, в первых этажах которого размещены общественные помещения. В Ленинграде на площади Революции в 1933 г. по проекту Г. Симонова, П. Абросимова, А. Хрякова был построен для общества политкаторжан дом-коммуна, в котором общественно-коммунальные помещения удачно взаимодействовали с жилыми ячейками.

Среди множества проектных идей и построек нового типа не обошлось и без перегибов. Встречались предложения, противоречащие здравому смыслу. В Магнитогорске, например, появились общежития для рабочих без кухонь в расчете на общественное питание, что вызвало очень много жалоб со стороны рабочих. В 1930 г. в журнале «СА» был опубликован проект дома-коммуны на 5140 чел.

И. Кузьмина, в котором полностью исключались привычные формы общежития. Семья по сути ликвидирована. Взрослые члены коммуны живут в отведенных для них помещениях раздельно. Дети отделены от взрослых и воспитываются в соответствующих возрастных коллективах. Для встреч с родителями отведены специальные помещения.

В этом предложении человек трактуется в качестве стандартной биологической единицы, лишенной индивидуальности. Многообразие жизни подавлено стандартным распорядком. Налицо типичный образец «монастырского коммунизма», который резко осуждали К. Маркс и Ф. Энгельс. Подобные проекты дискредитировали саму идею поисков нового типа жилища.

В мае 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе по перестройке быта», где были подвергнуты острой критике стремления немедленного обобществления быта, в том числе посредством строительства по формалистическим проектам домов-коммун. Вместе с тем было подчеркнуто, что строительство рабочих поселков должно сопровождаться всеми видами благоустройства и коммунального обслуживания — банями, прачечными, столовыми, детскими учреждениями и др. Реальная практика эксплуатации большинства домов-коммун подтвердила справедливость партийной критики — по мере повышения уровня материального благосостояния трудящихся они неизменно перестраивались под обычные квартирные жилища.

История проектирования и строительства домов-коммун, равно как и попытки глобально решить систему расселения по рецептам дезурбанизма или урбанизма, свидетельствовали о незрелости архитектурной теоретической мысли, преувеличении роли жизнестроительных возможностей архитектуры, неумении сопоставлять цели архитектуры с материальными возможностями их осуществления. Вместе с тем вся эта работа таила в себе зерна будущего, которые во многом были дискредитированы «левацкими загибами», но тем не менее не потеряли своего интереса и в наши дни.

В последующие годы развитие пошло по линии улучшения планировки квартир, типов жилых домов и, главное, совершенствования приемов планировки и застройки большого квартала, предусматривающих постепенное развитие сети культурно-бытового обслуживания. Такой квартал стал зародышем появившегося впоследствии понятия «жилой микрорайон».

Еще во второй половине 20-х годов в связи с ростом объемов строительства выявилась потребность в развитии типового проектирования жилища. В мастерской Стройкома РСФСР (руководитель М. Гинзбург) была разработана научная методика проектирования различных типов квартир в соответствии с демографическими характеристиками населения и объемно-планировочными структурами жилых домов.

В условиях острого дефицита фондируемых строительных материалов (цемент, кровельное железо, стальной прокат и т.д.), направляемых в первую очередь в промышленное строительство, были развернуты экспериментальные работы по использованию в жилищном и культурно-бытовом строительстве местных строительных материалов и различных отходов промышленного производства. Большое значение приобрели опыты строительства сборного малоэтажного жилища. Так акционерное общество «Стандарт» (1924-1925 гг.) разработало систему стандартных деревянных элементов, из которых собирались малоэтажные жилые дома для рабочих поселков в Иваново-Вознесенске, Донбассе и др.

В эти же годы была начата работа по строительству домов из крупных шлакоблоков, так называемых «черных» блоков. В 1927 г. в Москве был построен первый жилой дом из шлакоблоков (инженеры Г. Красин, А. Лолейт). В этот же период над проблемой крупноблочного строительства работал А. Климухин. По его проекту осуществлен из шлакоблоков ряд жилых зданий и детских сооружений в Москве.

В 1929 г. под руководством А. Ваценко была проведена исследовательская работа в области крупноблочного строительства в Харькове. По проектам А. Ваценко были застроены кварталы трехэтажных домов из крупных шлакобетонных блоков, строились и пятиэтажные дома.

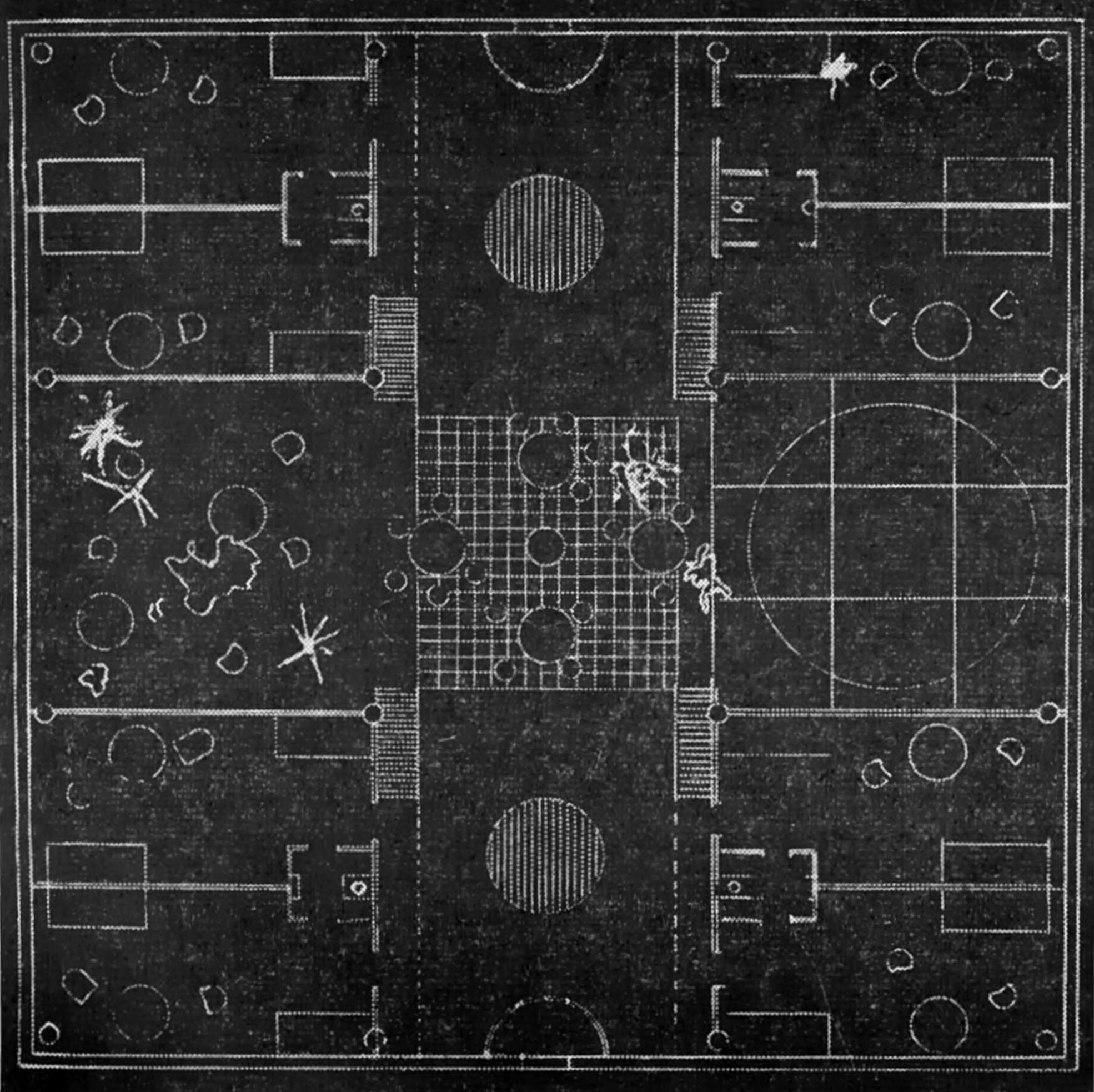

Башенный жилой дом. Конкурсный проект, 1930 г. И. Леонидов. Аксонометрия и генеральный план

Интересную эксцериментальную работу в области строительства сборных жилых домов провел Н. Ладовский. В 1930г. он предложил способ строительства малоэтажных и многоэтажных жилых домов из объемных элементов, полностью оборудованных на заводе, с тем, чтобы на строительной площадке осуществляли только процесс монтажа. Таким образом, Н. Ладовский предвосхитил будущее, сходные идеи получили реализацию только в 1965 г.

За период с 1918 по 1932 г. в городах и рабочих поселках было построено 81,6 мл. м2 жилой площади, в том числе 25,3 млн. м2 за счет средств населения, объединенного в жилищно-строительные кооперативы. Развитие архитектуры жилища проходило различные этапы, через преодоление противоречий объективного и субъективного характера. Движущей силой развития, в конечном счете, была реальная потребность в жилище, которая определялась процессом восстановления народного хозяйства и строительством экономического фундамента социализма.

Вначале строительство осуществлялось одно-двухэтажными домами, кварталы по традиции были малых размеров —2-3 га. Но уже скоро вследствие роста объемов строительства этот тип жилых домов и застройки вошел в противоречие с требованиями экономики и возрастающими темпами развития народного хозяйства. Уже с 1925-1926 гг. был в основном осуществлен переход на застройку четырех-пятиэтажными домами кварталов в 5-7 га. Этот тип застройки был существенным шагом вперед. Но заселение квартир велось по комнатной системе.

Принципиально новым в проектировании и строительстве жилищ был комплексный подход к застройке жилых кварталов и районов с обеспечением их культурно-бытовыми учреждениями (детские учреждения, школы, магазины, прачечные и др.). В качестве массового типа утвердился жилой дом секционной структуры.

Большая творческая работа была направлена на выявление новых в социальном отношении типов жилья, на поиски пространственных жилых ячеек, началась научная разработка методики типового проектирования.

В рассматриваемый период советские архитекторы оказали определенное влияние на общий ход развития мировой практики жилищного строительства. Первые советские рабочие поселки (Усачевка, Дубровка, Дангауэровка в Москве, Палевский массив в Ленинграде и др.), в которых применялись типовые секции квартир и предусматривалось культурно-бытовое обслуживание для всех живущих, а композиция застройки в целом учитывала требования гигиенических норм, возникли на несколько лет раньше, чем первые опыты немецких архитекторов В. Гропиуса и Э. Мая в создании жилых рабочих поселков в Германии. Опередила свое время и работа по проектированию жилищ нового типа.

Партия и государство неизменно поощряли новаторство в том случае, когда оно совпадало с целями быстрейшей ликвидации нужды в жилище и реального улучшения бытовых условий, но в то же время, следуя ленинским указаниям, «не позволяли хаосу развиваться» и в нужный момент, поддерживая живые прогрессивные элементы развития, давали критический анализ движения, помогая формированию творческой направленности архитектуры жилища в соответствии с жизненными интересами и реальными возможностями молодого социалистического государства.

История советской архитектуры (1917-1954) под ред. Н.П. Былинкина и А.В Рябушина

Источник: arx.novosibdom.ru

Архитектура жилых зданий СССР. 1917—1932

Всеобщая история архитектуры в 12 томах / Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Научно-исследовательский институт теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры. — Ленинград ; Москва : Издательство литературы по строительству, 1966—1977.

-

Том 12 (первая книга) : Архитектура СССР / Под редакцией Н. В. Баранова (ответственный редактор), Н. П. Былинкина, А. В. Иконникова, Л. И. Кирилловой, Г. М. Орлова, Б. Р. Рубаненко, Ю. Ю. Савицкого, И. Е. Рожина, Ю. С. Яралова (зам. отв. редактора). — 1975. — 755 с., ил.

Архитектура СССР. 1917—1932. Архитектура жилых зданий (С. О. Хан-Магомедов)

1917—1932 гг.

АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Октябрьская революция поставила перед архитекторами задачу создания нового в социальном отношении типа жилища. Поиски его велись, начиная с первых лет Советской власти, в процессе становления социалистического быта.

20 августа 1918 г. Президиум ВЦИК издал декрет «Об отмене частной собственности на недвижимости в городах». В распоряжение местных Советов перешли все наиболее ценные жилые строения. Началось массовое переселение рабочих из лачуг и подвалов в дома, конфискованные у буржуазии. В Москве в благоустроенные квартиры было переселено в 1918—1924 гг. почти 500 тыс. чел., в Петрограде — 300 тыс.

Массовое переселение рабочих в дома буржуазии сопровождалось процессом стихийного возникновения бытовых коммун, которые преследовали как социально-политические, так и чисто хозяйственные цели. Бывшие доходные дома рассматривались как рабочие жилища нового типа, в которых хозяйственный уклад и организация быта должны были способствовать развитию коллективистских навыков у населения, воспитывать коммунистическое сознание.

Получив жилище в бесплатное пользование (до введения НЭПа рабочие пользовались жилищем бесплатно), рабочие создали в каждом доме органы самоуправления, которые не только ведали эксплуатацией здания, но и организовывали такие домовые коммунальные учреждения, как общие кухни-столовые, детские сады, ясли, красные уголки, библиотеки-читальни, прачечные и т. д. Эта форма коллективного содержания рабочими жилых домов (на началах самообслуживания) была широко распространена в первые годы Советской власти. Например, в Москве к концу 1921 г. насчитывалось 865 домов-коммун, в Харькове в 1922—1925 гг. было 242 дома-коммуны. Однако даже в годы наибольшего подъема движения за организацию в национализированных жилищах рабочих домов-коммун коммунальные формы быта в них развивались крайне медленно. Причину такого положения видели тогда прежде всего в том, что старые типы домов не соответствовали новым формам быта. Считалось, что проблема перестройки быта будет решена путем строи-

При этом не было единой точки зрения на сам архитектурно-планировочный тип нового жилища: одни предлагали ориентироваться на рабочий поселок-коммуну (состоящий из индивидуальных домов и сети общественных зданий), другие главную роль отводили комплексным домам-коммунам с обобществлением быта, третьи считали необходимым разработать переходный тип дома, который способствовал бы постепенному внедрению в быт новых форм.

Возникшие в национализированных жилищах рабочие дома-коммуны явились базой для социального заказа на разработку нового типа жилого дома, они сыграли роль экспериментальной площадки, где рождались и проверялись новые формы быта. Здесь возникли и получили широкое распространение создаваемые на началах самообслуживания своеобразные зародыши развившейся в будущем системы коммунально-бытового обслуживания. Прежде всего это те элементы коммунально-бытовых и культурно-общественных учреждений, которые были связаны с решением таких важнейших социально-политических задач, как раскрепощение женщин от домашнего хозяйства с целью вовлечения ее в производство и общественную жизнь (столовые, общие кухни, прачечные, детские сады и ясли и т. д.) и осуществление культурной революции (библиотеки-читальни, красные уголки и т. д.).

В первой половине 20-х гг. в процессе изучения опыта рабочих домов-коммун вырабатывалась программа нового типа жилища и создавались первые проекты домов-коммун (экспериментальные и конкурсные) .

Одни из первых проектов домов-коммун («коммунальные дома») были созданы Н. Ладовским и В. Кринским в 1920 г. Жилые дома в этих экспериментальных проектах представляли собой сложные по композиции многоэтажные здания, в которых вокруг двора-холла были сгруппированы различные помещения.

Значительную роль в разработке нового типа жилища сыграл объявленный в конце 1922 г. конкурс на проекты застройки двух жилых кварталов в Москве показательными домами для рабочих (семейных и одиноких). В большей части конкурсных проектов квартиры для семейных запроектированы в трехэтажных секционных домах (проекты Л. Веснина, С. Чернышева, И. и П. Голосовых, Э. Норверта и др.); общественные учреждения кварталов во многих проектах представляли собой отдельные здания, иногда блокировавшиеся между собой по признаку функциональной близости. Принципиальный интерес представлял проект К. Мельникова. Выделив жилище для семейных в отдельные жилые корпуса, он объединил общественные помещения (секторы питания, культурного отдыха, воспитания детей, хозяйственно-бытовой) в единый сложный по конфигурации корпус, связав его на уровне второго этажа крытым переходом (на столбах) с четырьмя жилыми четырехэтажными корпусами для малосемейных.

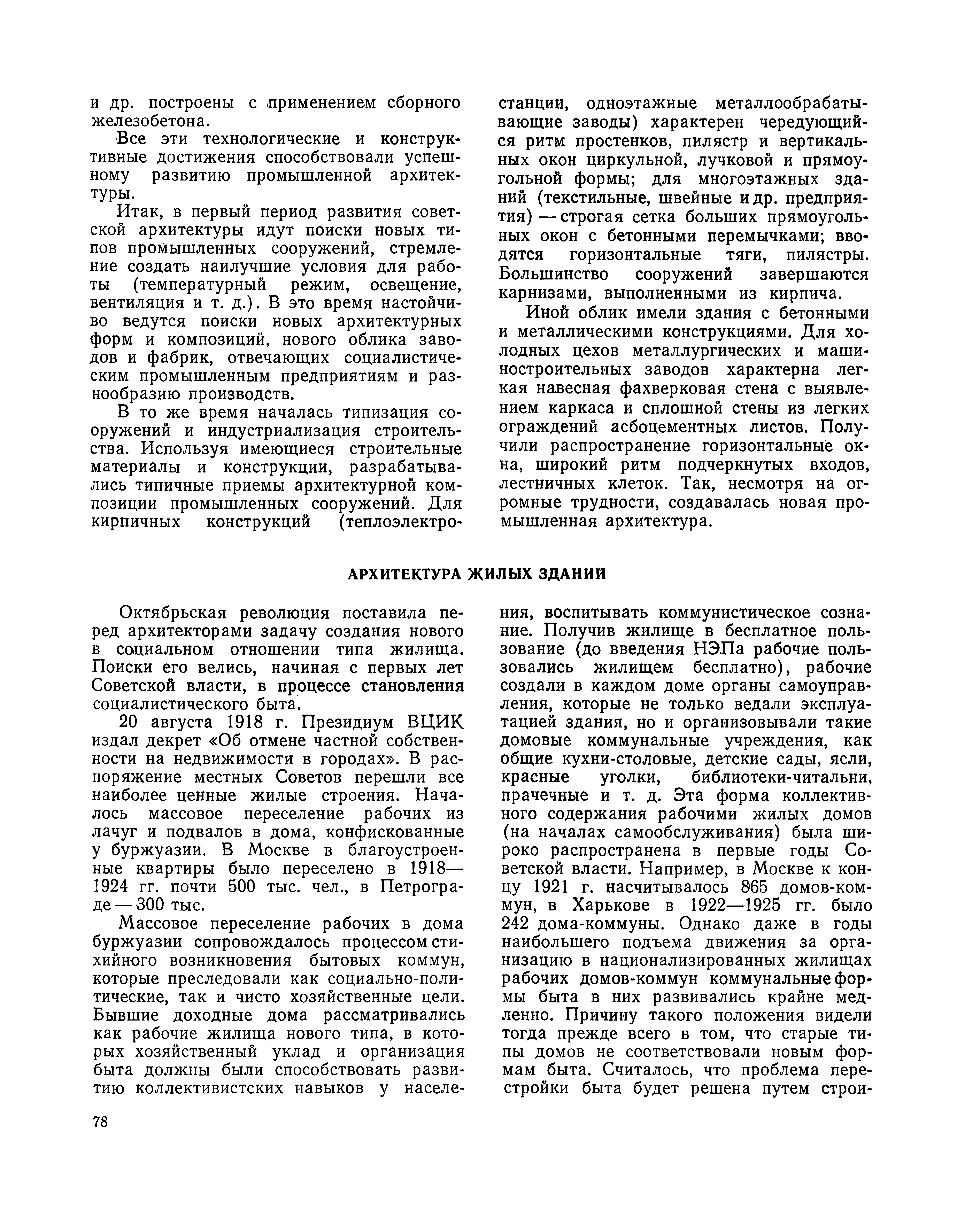

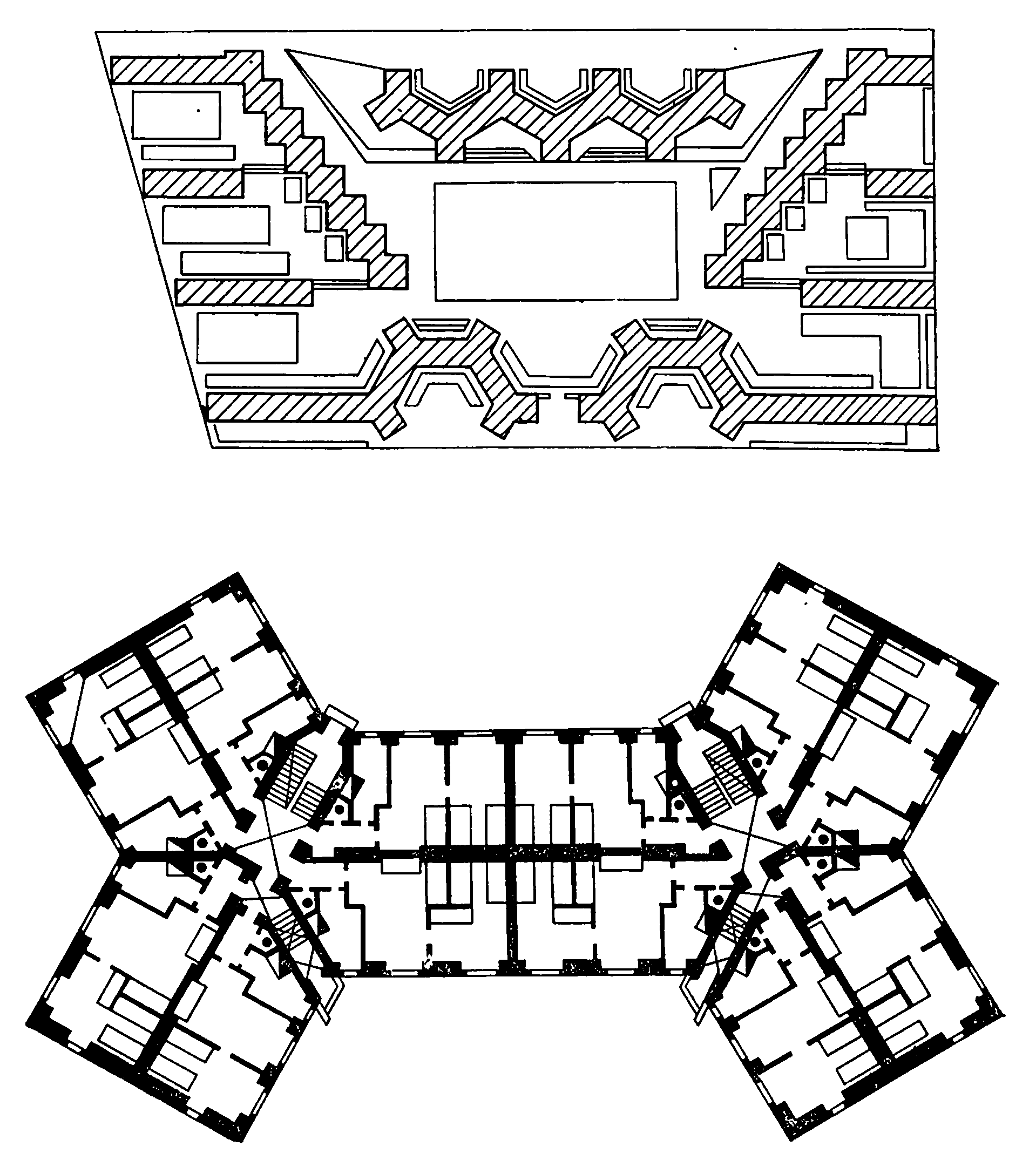

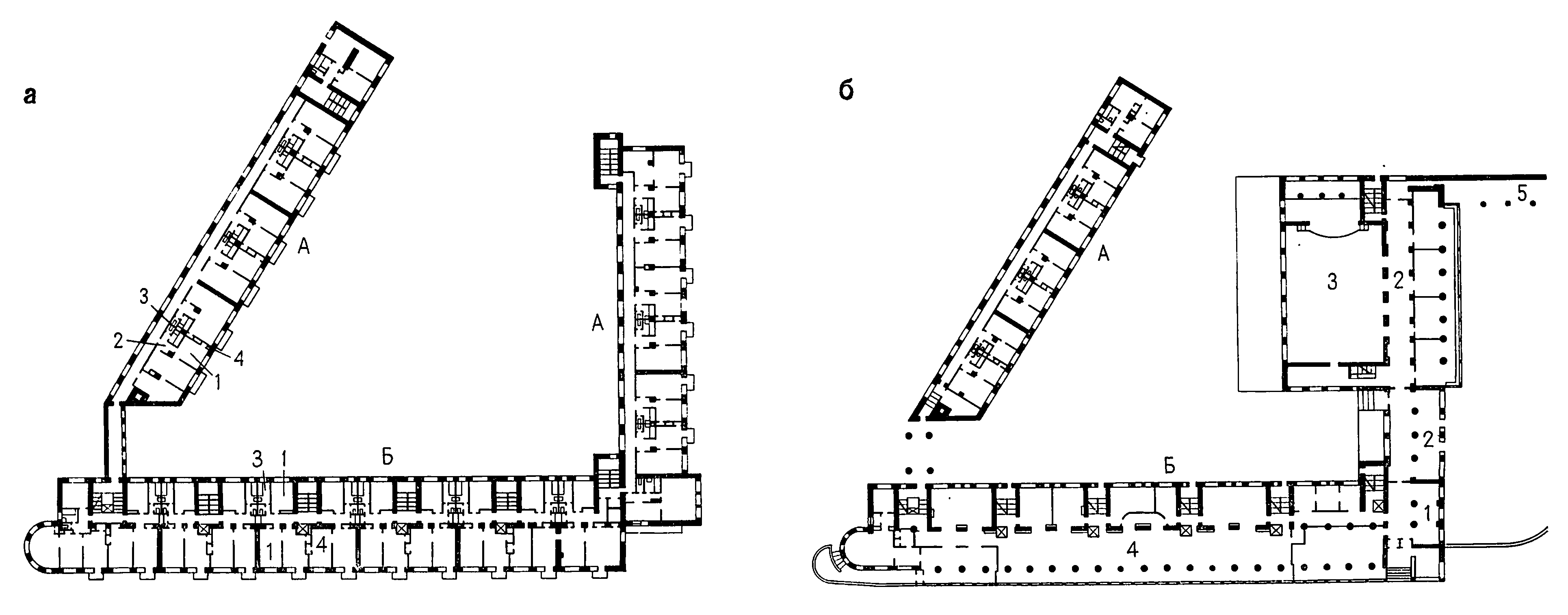

В 1926 г. Моссовет провел всесоюзный конкурс на проект дома-коммуны. В поданном на конкурс проекте Г. Вольфензона, С. Айзиковича и Е. Волкова сложный по конфигурации план дома состоял из примыкавших друг к другу жилых корпусов коридорного типа, расположенных по сторонам отодвинутого в глубину коммунального корпуса. Этот проект был в 1928 г. осуществлен (Хавско-Шаболовский пер.) (рис. 34).

Дома-коммуны проектировались в середине 20-х гг. и для других городов. Часть из них была осуществлена. Однако острая жилищная нужда приводила к тому, что эти дома заселялись с нарушением предусмотренного программой режима их эксплуатации (коммунальные учреждения не работали, общественные помещения отводились под жилье, предназначенные для одиноких и малосемейных корпуса заселялись семьями с детьми и т. д.), что создавало неудобства и вызывало резкую критику самого типа дома-коммуны.

В процессе строительства новых жилищ отмирали одни и рождались другие элементы организации быта. Переход к НЭПу и к хозяйственной самоокупаемости городских жилых домов (введение квартплаты) привел к существенным изменениям в самой экономической основе функционирования рабочих домов-коммун. Основанная на бесплатной эксплуатации дома и полном самообслуживании бытовая коммуна

уступала место новой форме бытового коллектива — жилой кооперации с долевым участием членов в финансировании строительства и эксплуатации дома.

Дома жилищных кооперативов, строительство которых развернулось во второй половине 20-х гг., часто включали наряду с жилыми ячейками (квартиры для семей, комнаты для одиноких) и коммунально-общественные помещения. Однако по степени обобществления быта они были ближе к обычным жилым домам, имеющим некоторые элементы обслуживания. Таков жилой дом кооператива «Дукстрой» в Москве (архит. А. Фуфаев, 1927—1928 гг.) (рис. 53, 54).

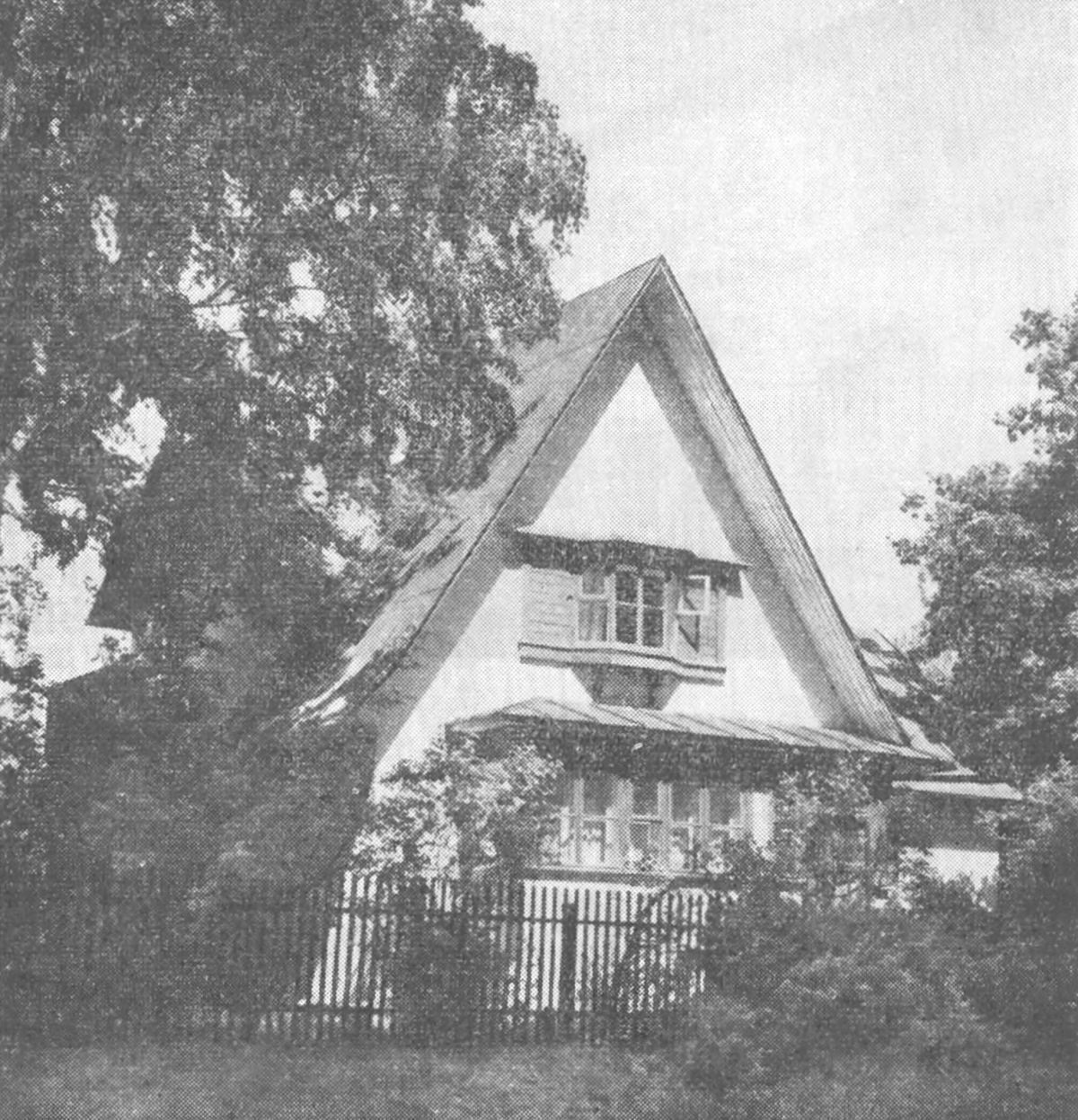

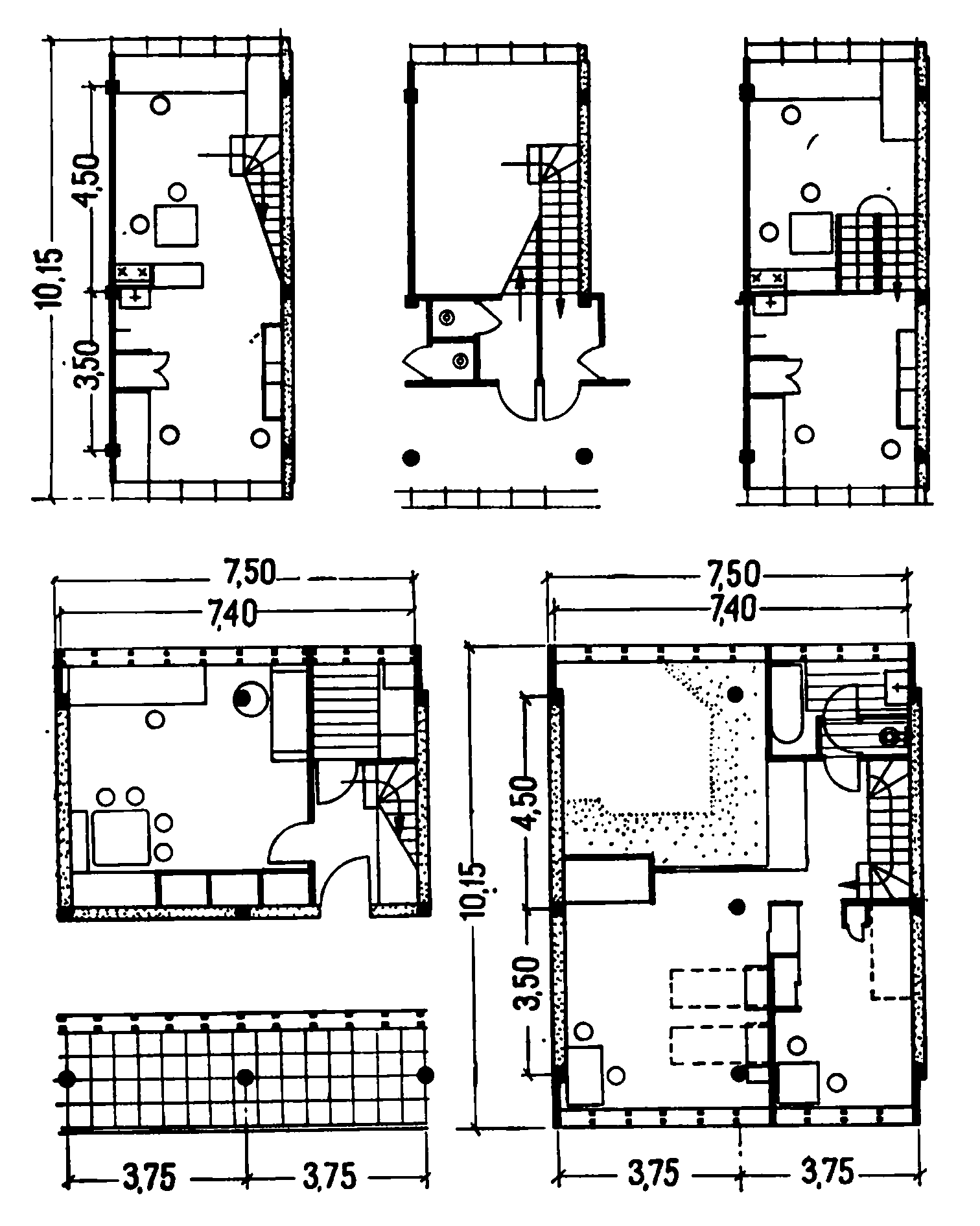

В первые годы Советской власти дом-коммуна противопоставлялся как основной тип рабочего жилища одноквартирному дому с участком, разработка которого началась после Октябрьской революции. В 1921 г. Н. Марковников создает экспериментальный проект двухквартирного кирпичного жилого дома с квартирами в двух уровнях. В 1923 г. по его проекту в Москве было начато строительство поселка жилищного кооператива «Сокол», состоящего из различных типов малоэтажных домов (одно-, двух-, трехквартирных и блокированных) (рис. 55, 56).

Стремясь сделать малоэтажное жилище более экономичным и в то же время сохранить характер усадебной застройки (вход в каждую квартиру непосредственно с улицы, озелененный участок каждой семье), архитекторы в начале 20-х гг. создают большое количество различных вариантов двух-, четырех- и восьмиквартирных, а также блокированных домов.

В начале 20-х гг. малоэтажное жилище становится наиболее распространенным типом строительства для рабочих не только в поселках, но и в городах. В Москве в первой половине 20-х гг. строились в основном жилые комплексы, состоящие из малоэтажных домов: рабочие поселки заводов АМО (рис. 57) (двухэтажные блокированные дома, архит.

И. Жолтовский, 1923 г.), «Красный богатырь» (1924—1925 гг.), «Дукс» (двухэтажные четырех-, шести- и восьмиквартирные дома, архит. Б. Бендеров, 1924—1926 гг.) и др. Одноэтажными и частично двухэтажными одно-, двух-, четырех- и восьмиквартирными жилыми домами застроен поселок имени С. Разина на Апшероне (первая очередь введена в эксплуатацию в 1925 г., архит. А. Самойлов).

Однако к середине 20-х гг. стало ясно, что малоэтажное жилище и дома-коммуны не могут рассматриваться как основные типы массового жилищного строительства. Обострение жилищной нужды требовало перехода на массовое строительство многоэтажных квартирных жилых домов для рабочих, на создание действительно экономичного типа жилища. Таким типом стали секционные жилые дома, переход к строительству которых был связан также и с тем, что в середине 20-х гг. основными заказчиками жилищного строительства становятся местные Советы.

Первые жилые комплексы из секционных домов (в Москве, Ленинграде, Баку и других городах) строились с использованием специально для них разработанных типов жилой секции и дома. В середине 20-х гг. появляются первые типовые жилые секции, которые на протяжении последующих лет претерпели существенные изменения, что повлияло на характер заселения вводимых в эксплуатацию новых жилых домов.

Так, например, в первых четырехквартирных типовых секциях для Москвы 1925—1926 гг. преобладали двухкомнатные квартиры, что ограничивало возможности их покомнатного заселения (рис. 58.) Типовая секция 1927—1928 гг. была уже двухквартирной, при этом основной стала не

двухкомнатная, а трехкомнатная квартира. Квартиры стали более благоустроенными (появились ванные комнаты, предусматривалось сквозное проветривание, отсутствие проходных комнат). Однако ориентация на многокомнатные квартиры, утвердившаяся во второй половине 20-х гг. в условиях относительно малого объема жилищного строительства и острой жилищной нужды, определила и характер распределения жилой площади. Массовое распространение получило покомнатное заселение новых жилых домов.

Переход в середине 20-х гг. к застройке городских жилых комплексов секционными домами потребовал от архитекторов разработки новых типов секций, позволяющих проектировать жилые комплексы с относительно плотной застройкой и в то же время создавать разнообразные по объемно-пространственной композиции кварталы с обилием воздуха и зелени. Наряду с широко применявшимися в прошлом (и за рубежом) рядовыми, торцовыми, угловыми, Т-образными и крестообразными секциями были разработаны новые типы секций — трехлучевые (рис. 59) и тупоугольные (проекты 1924—1925 гг., архитекторы Н. Ладовский и Л. Лисицкий).

При этом особое внимание уделялось выработке программы нового типа жилища (товарищеское соревнование на проект жилого дома для трудящихся, 1926—1927 гг.) (рис. 60).

В 1928 г. группой архитекторов во главе с М. Гинзбургом (М. Барщ, В. Владимиров, А. Пастернак и Г. Сум-Шик) была начата работа по рационализации жилища и разработке коммунального дома переходного типа в секции типизации Стройкома РСФСР, где практически впервые в государственном масштабе стали разрабатываться проблемы научной организации быта. Ставилась задача разработать такие жилые ячейки, которые позволили бы дать отдельную квартиру каждой семье с учетом реальных возможностей тех лет. Было обращено внимание на рационализацию планировки и оборудования квартиры. Были проанализированы график движения и последовательность трудовых процессов хозяйки в кухне; рационально размещенное оборудование позволило высвободить часть неиспользуемой площади.

Наряду с рационализацией секционных квартир в секции типизации были разработаны различные варианты пространственного расположения жилых ячеек с использованием сквозного коридора, обслуживающего один этаж, два этажа и три

этажа, как, например, жилая ячейка типа Ф, которая позволяла устраивать коридор, обслуживающий два этажа за счет понижения высоты вспомогательных помещений квартир и алькова (коридор светлый, а каждая квартира имеет сквозное проветривание) (рис. 62).

Результатом работы секции типизации в 1928—1929 гг. была, с одной стороны, разработка «типовых проектов и конструкций жилищного строительства, рекомендуемых на 1930 год» (изданы в 1929 г.), а с другой — строительство шести экспериментальных коммунальных домов в Москве, Свердловске и Саратове (рис. 61—65). В этих домах проверялись различные варианты пространственных типов жилых ячеек, приемы взаимосвязи жилой и общественной части коммунального дома, новые конструкции и материалы, методы организации строительных работ.

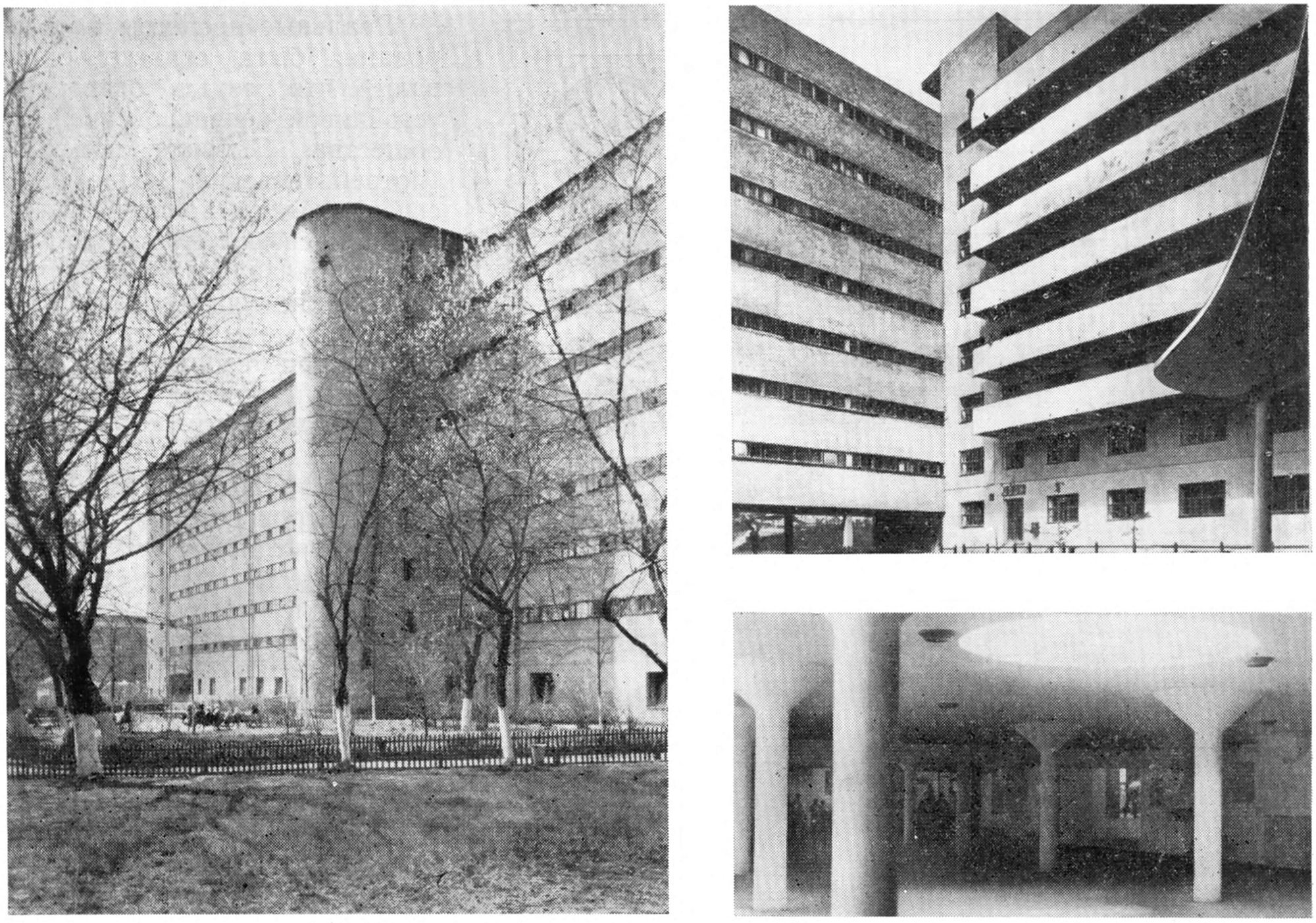

Следует отметить дом на Новинском бульваре в Москве (архитекторы М. Гинзбург и И. Милинис, инж. С. Прохоров, 1928—1930 гг.), состоящий из жилого, коммунального и хозяйственного корпусов (рис. 61). Жилой корпус — это шестиэтажное здание с двумя коридорами (на втором и пятом этажах). Первый этаж заменен столбами. В доме три типа квар-

тир — малометражные квартиры (тип Ф), сдвоенные квартиры, квартиры для больших семей. На уровне второго этажа жилой корпус соединен крытым переходом с коммунальным корпусом, где помещались кухня-столовая (обеды брали на дом) и детский сад.

57. Москва. Жилой дом рабочего поселка завода «АМО». 1923 г. Архит. И. Жолтовский. Общий вид. План секции

Развертывание работ по проектированию новых городов и жилых комплексов при вновь строящихся в первую пятилетку промышленных предприятиях поставило проблему массового типа жилища в центр внимания архитекторов. Началась острая дискуссия по проблемам перестройки быта, о судьбе семьи, взаимоотношениях родителей и детей, формах социальных контактов в быту, задачах обобществления домашнего хозяйства и т. д.

Много внимания уделялось в этот период проблеме семейно-брачных отношений и их влиянию на архитектурно-планировочную структуру нового жилища, высказывались мнения о полном обобществлении домашнего хозяйства, ставилась под сомнение семья как первичная ячейка общества и др. Создавались проекты домов-коммун, в которых жильцы были разделены на возрастные группы (для каждой из них предусмотрены отдельные помещения), а вся организация жизни строго регламентирована. Например, запроектированный в 1929 г. М. Барщем и В. Владимировым дом-коммуна делился на три связанных между собой основные корпуса: шестиэтажный — для детей дошкольного возраста, пятиэтажный — для детей школьного возраста и десятиэтажный — для взрослых.

Сторонники предложений о полном обобществлении быта и ликвидации семьи ссылались на отдельные примеры бытовых коммун с полным обобществлением быта и отказом от семьи. Однако некоторые социологи и архитекторы 20-х гг., анализируя молодежные общежития, специфику организации быта и характер взаимоотношений в них рассматривали неоправданно расширительно. Практически многие проекты домов-коммун с полным обобще-

ствлением быта и с отказом от семьи были попыткой архитектурно оформить и рационализировать бытовой уклад молодежного общежития. Характерна и судьба построенных в расчете на такой молодежный коллектив домов-коммун. Те из них, которые создавались для студенческих бытовых коммун, долгие годы функционировали как благоустроенные общежития, так как в них постоянно поддерживался заданный программой возрастной и семейный состав жильцов. Те же дома-коммуны, которые строились для бытовых коммун рабочей молодежи, постепенно по мере создания их жильцами семей превращались в неудобные жилища, ибо менявшийся бытовой уклад уже никак не соответствовал предусмотренной проектом организации быта молодежной коммуны.

И все же движение пришедшей в вузы рабочей молодежи за создание бытовых студенческих коммун, формирование таких коммун оказали определенное влияние на проектирование и строительство студенческих общежитий в конце 20-х гг.

В этот период в Москве был построен экспериментальный студенческий дом-коммуна на 2 тыс. чел. (архит. И. Николаев, 1929—1930 гг.). В большом восьмиэтажном корпусе расположены небольшие комнаты (6 м²) на два человека, предназначавшиеся только для сна.

Этот корпус соединялся с трехэтажным общественным корпусом, в котором размещались спортивный зал, зрительный зал на 1000 мест, столовая, читальный зал на 150 чел., зал для занятий на 300 чел., кабины для индивидуальных занятий. Были запроектированы также прачечная, починочная, детские ясли на 100 мест, комнаты для кружков и т. д. (рис. 66, 73).

В 1929—1930 гг. в обстановке охватившего студенчество движения за организацию коммун был проведен всесоюзный межвузовский конкурс на студенческий дом-коммуну на 1000 чел. для Ленинграда.

ставшему к концу 20-х гг. привычному типу — многоэтажный жилой корпус (или корпуса) и соединенный с ним общественный корпус (или несколько корпусов).

61. Москва. Жилой дом на Новинском бульваре. 1928—1930 гг. Архитекторы М. Гинзбург, И. Милинис; инж. С. Прохоров.

Общий вид. План пятого этажа

В большинстве выполнявшихся под руководством И. Леонидова проектов студентов ВХУТЕИНа коммуны разделены на группы. Такая же идея была положена и в основу жилого комплекса в проекте И. Леонидова для Магнитогорска (рис. 67).

| 63. Москва. Жилой дом на Гоголевском бульваре. 1929 г. Архитекторы М. Барщ, В. Владимиров, И. Милинис, А. Пастернак, Л. Славина; инж. С. Орловский. Общий вид. Аксонометрия |

Среди осуществленных домов-коммун, общественно-коммунальные помещения которых успешно функционировали в комплексе с жилыми ячейками, можно назвать дом общества политкаторжан в Ленинграде (начало 30-х гг., архитекторы Г. Симонов, П. Абросимов, А. Хряков). Он состоит из трех соединенных внутренними переходами корпусов. В двух корпусах галерейного типа расположены малые двухкомнатные квартиры, а в секционном корпусе — большие трехкомнатные квартиры. На первом этаже размещаются общие помещения: вестибюль, фойе, зрительный зал, столовая, библиотека-читальня и т. д. (рис. 68).

Стоявшие в рассматриваемый период перед архитекторами задачи улучшения бытовых условий трудящихся предполагали как совершенствование самих квартир, так и развитие сети коммунально-бытового обслуживания.

64. Москва. Жилой дом в Ростокине. 1928—1930 гг. Архитекторы М. Гинзбург и С. Лисагор. Общий вид.

Аксонометрия. План первого этажа

1 — корпус с клубом, столовой и прачечной; 2 — двухкомнатная квартира; 3 — санитарные узлы и душевые в торце корпуса общежития; 4 — ячейки типа Ф; 5 — крытый переход (не осуществлен)

65. Свердловск. Жилой дом Уралоблсовнархоза. 1928—1929 гг. Архитекторы М. Гинзбург и А. Пастернак. Общий вид. Фрагмент

66. Москва. Дом-коммуна (студенческое общежитие). 1929—1930 гг. Архит. И. Николаев.

Фрагменты. Интерьер. План

Реальные процессы формирования быта свидетельствовали, что семья оказалась устойчивой первичной ячейкой общества. Бытовая коммуна (потребительский коллектив), основанная на полном добровольном самообслуживании ее членов, оказалась утопией, так как она не учитывала реальные экономические отношения людей при социализме («от каждого по способностям, каждому — по труду») и как структурная единица общества не получила развития. Не получил широкого распространения и переходной тип коммунального дома, так как не оправдались надежды на быстрое вытеснение из пределов жилой ячейки бо́льшей части бытовых процессов.

В конце 20-х гг. было запроектировано и построено много квартирных жилых домов и комплексов, в которые были включены и элементы коммунально-бытового обслуживания: жилой комплекс (архит. Б. Иофан, 1928—1930 гг.) на Берсеневской набережной в Москве (рис.

69), в котором общественные корпуса (кинотеатр, клуб с театральным залом, детский сад и ясли, столовая, магазин) пристроены к жилым корпусам, но не связаны с ними; дом-комплекс в Киеве на ул. Революции (архит. М. Аничкин, инж. Л. Жолтус, 1929—1930 гг.) — пятиэтажное, сложное по конфигурации здание с общественными помещениями в первом этаже; дом-коллектив в Иваново-Вознесенске (архит.

И. Голосов, 1929—1932 гг.) (рис. 70).

67. Башенный жилой дом. Конкурсный проект. 1930 г. Архит. И. Леонидов. Аксонометрия и генплан. План этажа

68. Ленинград. Жилой дом общества политкаторжан на Петроградской набережной. 1931—1933 гг. Архитекторы Г. Симонов, П. Абросимов, А. Хряков. Общий вид. План 1-го этажа, план типового этажа

А — корпус с двухкомнатными квартирами; Б — корпус с трехкомнатными квартирами; а — план типового этажа: 1 — жилые комнаты; 2 — передняя; 3 — санитарный узел; 4 — кухня-шкаф; б — план первого этажа: 1 — вестибюль; 2 — фойе; 3 — зрительный зал; 4 — столовая; 5 — открытая галерея

69. Москва. Жилой комплекс на Берсеневской набережной. 1928—1930 гг. Архит. Б. Иофан.

Общий вид. План

Эти и многие другие жилые дома и комплексы, запроектированные в конце 20-х гг., наглядно свидетельствуют о том, что тип массового городского жилого дома к этому времени еще находился в стадии поисков. Архитекторов уже не удовлетворяли ни секционные дома с большими квартирами для покомнатного заселения, ни дома-коммуны с жилыми «кабинами», лишенными подсобных помещений. Велись поиски экономичной жилой ячейки на семью, форм взаимосвязи жилого дома с учреждениями коммунально-бытового обслуживания.

В мае 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта», в котором подчеркивалась важность формирования нового социалистического быта и были вскрыты ошибки, допущенные в этой области.

Новые социальные условия и определяемые ими формы решения жилищного вопроса создавали благоприятные условия для разработки типовой рациональной экономичной квартиры. Характерные для социалистического общества формы распределения жилой площади потребовали принципиально нового подхода к проектированию квартиры.

В годы первой пятилетки в стране началось широкое жилищное строительство для рабочих. Сооружались отдельные дома в плотно застроенных районах городов, создавались новые кварталы на месте бывших убогих окраин, новые жилые комплексы, новые промышленные города. Вся страна превратилась в строительную площадку, причем наряду с огромными капиталовложениями в промышленность первостепен-

ное значение имело и массовое жилищное строительство. Быстро расширяется география новых жилых комплексов. Наряду с Москвой, Ленинградом, Баку, Иваново-Вознесенском и другими сложившимися еще до революции крупными промышленными центрами все нарастающими темпами строятся жилые комплексы для рабочих вблизи вновь сооружавшихся промышленных гигантов первой пятилетки при Харьковском и Сталинградском тракторных заводах, при автозаводе в г. Горьком.

72. Свердловск. Жилой комплекс «Городок чекистов». 1931 г. Архитекторы И. Антонов, В. Соколов, А. Тумбасов. Вид комплекса. Макет. Планы этажей полукруглой части здания

В больших масштабах развернулось жилищное строительство в быстро развивавшихся промышленных центрах Урала и Сибири — Свердловске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Новосибирске, Челябинске, Кемерове, Новокузнецке и др.

Основными типами массового жилого строительства в годы первой пятилетки были трех — пятиэтажные секционные дома, разработке, планировке и конструкции которых уделялось основное внимание. Были созданы многочисленные типы секций, учитывающих местные климатические условия, характер распределения жилой площади и возможности инженерного оборудования.

В связи с острым дефицитом строительных материалов в конце 20-х гг. (отпускавшихся в первую очередь для промышленного строительства) развернулись научные

и проектные экспериментальные работы в области сборного домостроения с использованием местных материалов и отходов промышленного производства.

Еще в 1924—1925 гг. акционерное общество «Стандарт», в проектном бюро которого работала группа архитекторов, имевших опыт применения новых деревянных конструкций на строительстве павильонов сельскохозяйственной выставки в Москве (1923 г.), наладило заводское изготовление (на базе деревообделочных комбинатов) стандартных малоэтажных сборных жилых домов, которыми застраивались рабочие поселки (например, в Иваново-Вознесенске) (рис. 71).

В 1927 г. в Москве был сооружен первый жилой дом из небольших шлакоблоков по проекту инженеров Г. Красина и А. Лолейта. В 1929 г. исследования в области крупноблочного строительства разворачиваются в Харьковском институте сооружений (руководитель инж. А. Ваценко). Результатом этой работы были экспериментальные кварталы трехэтажных домов из крупных шлакобетонных блоков (1929 г.), опытный шестиэтажный крупноблочный дом в Харькове (1930 г., архит. М. Гуревич, инженеры А. Ваценко, Н. Плахов и Б. Дмитриев), поселки крупноблочных домов в Краматорске (1931—1933 гг., те же авторы).

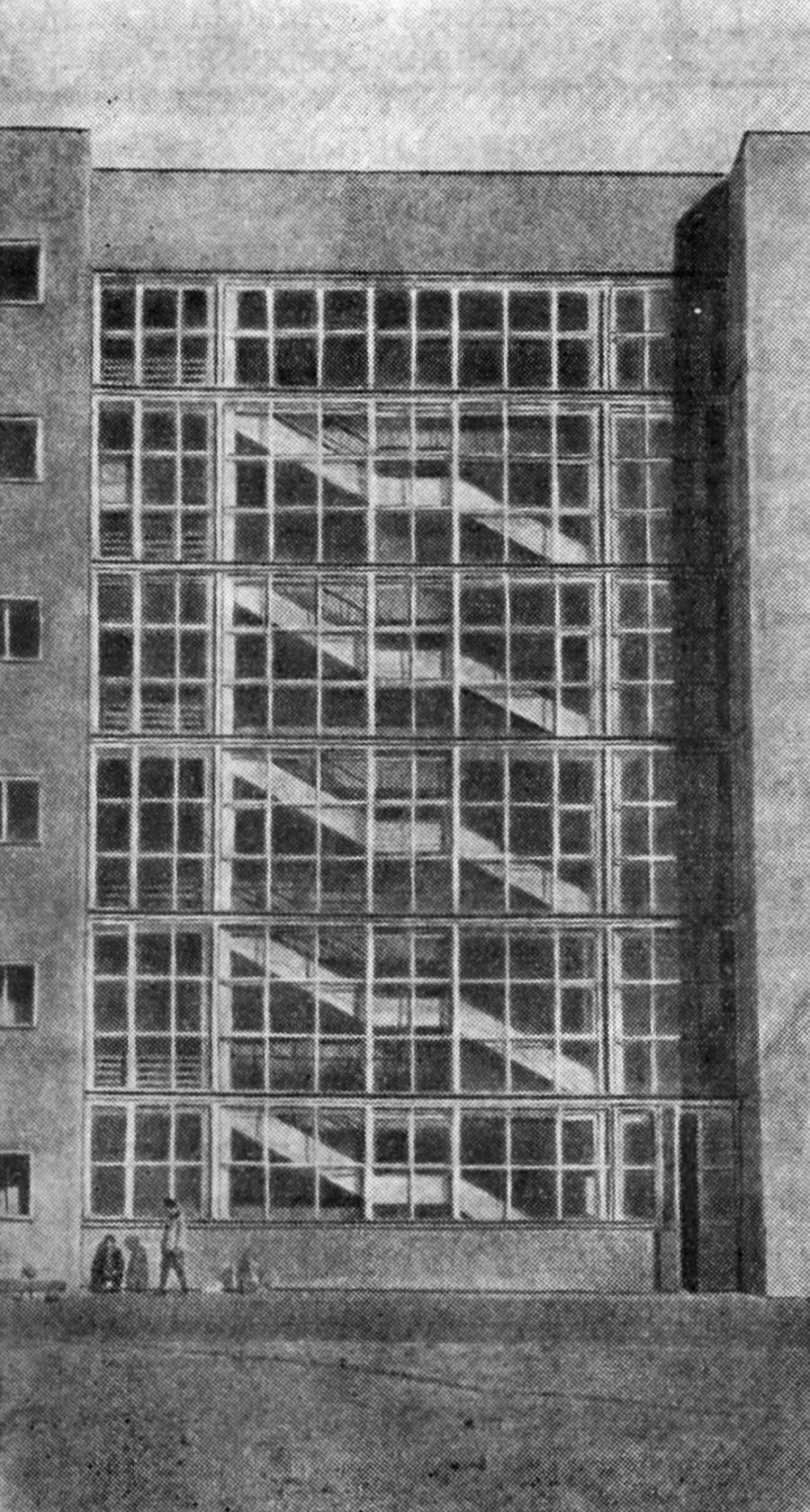

73. Москва. Студенческий городок, 1929—1930 гг. Архитекторы Б. Гладков, А. Зальцман, П. Блохин. Общий вид застройки. Фрагмент фасада

Одновременно с развитием каменного крупноблочного строительства, с ориентацией на постепенное возрастание этажности жилых домов продолжались разработки и в области малоэтажного деревянного домостроения из стандартных элементов заводского изготовления. Были разработаны проекты жилых домов различного типа из местных материалов, велось экспериментальное строительство. В ряде разработанных типов домов предусматривалась возможность изменения планировки жилой ячейки — раздвижные и складные перегородки. Предусматривалось создание специальных предприятий для строительства из местных материалов по проектам малоэтажных типовых жилых домов. Строительство

жилья предполагалось полностью индустриализировать, выпускать на заводах готовые элементы минимального веса и монтировать их на месте при помощи легкого крана в короткие сроки.

В конце рассматриваемого периода создаются и первые перспективные проекты строительства жилых домов из объемных элементов. В 1930 г. Н. Ладовский опубликовал, а в 1931 г. запатентовал предложение сделать основным стандартным элементом полностью оборудованную жилую ячейку (кабину) одного или двух типов. Такие объемные элементы должны были изготовляться на заводе и в законченном виде доставляться на строительство, где из них должен был осуществляться монтаж жилых домов различного типа — от индивидуальных домов до многоэтажных зданий, в которых наряду с жилыми ячейками могли быть помещения общего и специального назначения. Предусматривался такой метод организации строительства жилых комплексов из объемных элементов, когда на участке в первую очередь должны были прокладываться все коммуникации, а потом возводиться стандартизированный каркас. Жилая кабина в собранном виде должна была вставляться с помощью кранов в каркас и подключаться к коммуникациям.

Разрабатывая проекты рабочего жилища, архитекторы стремились не только по-новому организовать быт его жителей, но и много внимания уделяли разработке новых приемов объемно-пространственной композиции жилища и созданию нового облика жилого дома.

Широко распространенный в проектах нового типа жилища прием соединения корпусов переходами приводил к появлению новых объемно-пространственных решений, застройка селитебной территории приобретала иной градостроительный размах. Характерный пример — жилой комплекс «Городок чекистов» (рис. 72) в Свердловске, 1931 г. (архитекторы И. Антонов, В. Соколов, А. Тумбасов).

В 20-е гг. советские архитекторы разработали ряд оригинальных решений блокированных малоэтажных домов.

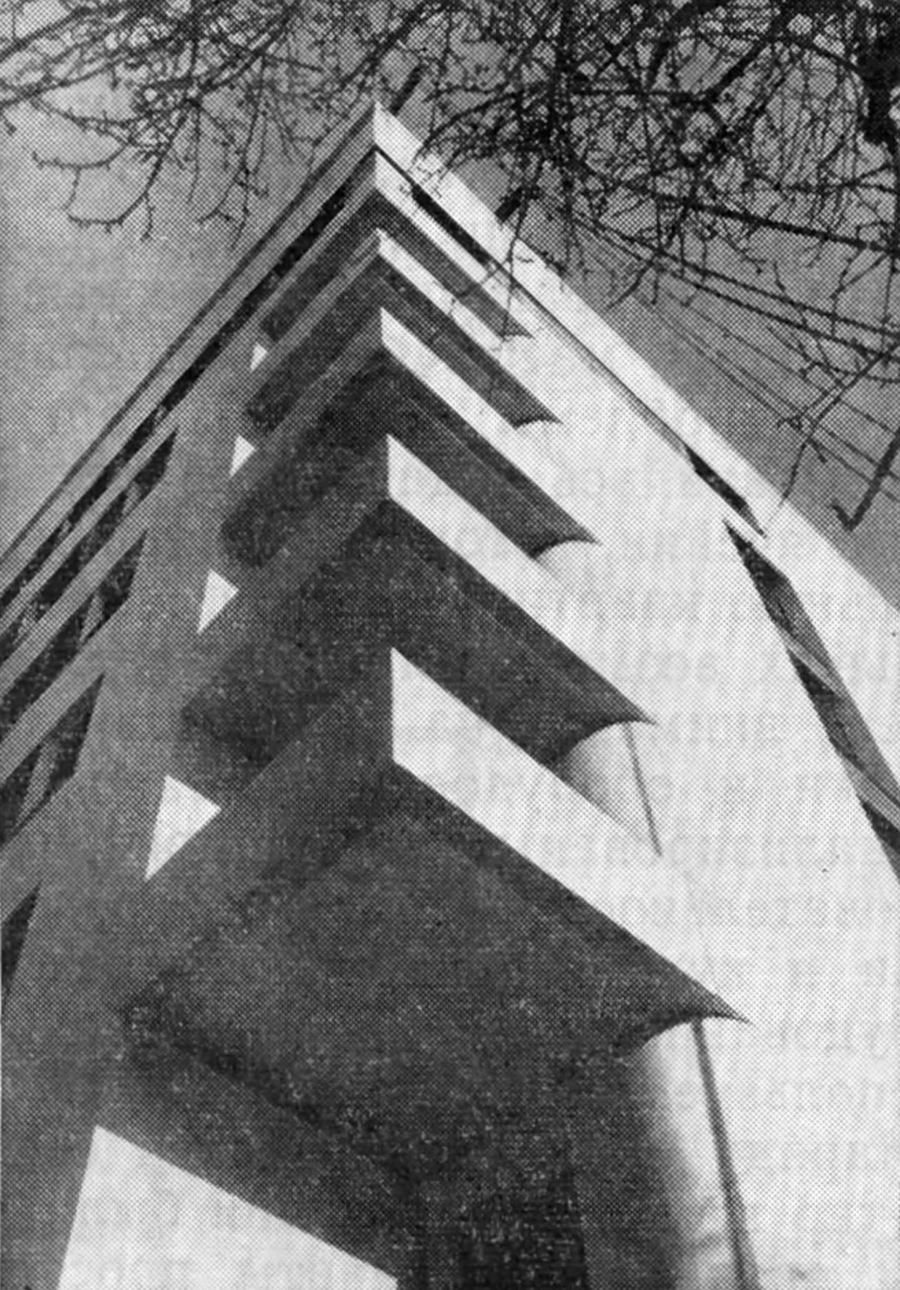

В 1930 г. в Ереване по проекту К. Алабяна и М. Мазманяна был выстроен жилой дом со своеобразным «шахматным» расположением характерных для местной архитектуры глубоких лоджий (рис. 74).

Отличительной чертой разработки нового типа жилища в рассматриваемый период была ярко выраженная проблемность творческих поисков. Особое значение приобрели социальные проблемы нового типа жилища, тесно связанные с перестройкой быта; ставились также и другие проблемы — функциональные, художественные, конструктивные.

Разрабатывались новые типы жилища, новые объемно-пространственные решения дома, варианты сочетания жилых и коммунальных помещений, пространственные типы жилых ячеек, рациональная планировка и оборудование квартиры, новые типы одноквартирных, блокированных, секционных и односекционных домов, крупносборное и мобильное жилище и т. д. Это привело к тому, что наша архитектура уже в период ее становления активно влияла на разработку современного жилища в других странах.

Источник: tehne.com

Чем запомнилась деятельность ДОМ.РФ за последние годы

Новым генеральным директором ДОМ.РФ назначен Виталий Мутко. С тех пор как пять лет назад Александр Плутник возглавил компанию, которая раньше именовалась Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), она стала эффективным финансовым институтом развития в жилищной сфере, который теперь играет значимую роль в реализации национального проекта «Жилье и Городская среда».

Напомним, Плутник был назначен на должность генерального директора АИЖК в апреле 2015 года решением наблюдательного совета компании.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который избран главой наблюдательного совета компании, рассказал, что Мутко будет курировать в ДОМ.РФ ипотеку, развитие городской среды, а также заниматься проблемой дольщиков.

Комментируя назначение Виталия Мутко генеральным директором ДОМ.РФ, Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что Александр Плутник зарекомендовал себя как один из самых эффективных менеджеров страны. Под его руководством ДОМ.РФ стал мощным финансовым институтом развития, а коллектив научился успешно решать самые сложные задачи по развитию рынка жилищного строительства.

Кадры решают

Эксперты финансового рынка отмечают, что во многих проектах ДОМ.РФ стал первым, кто смог на высоком уровне реализовать проекты, которые стали примером по срокам и качеству реализации. В разы сократив персонал вверенного ему АИЖК, Плутник сделал ставку на профессионалов, благодаря чему ДОМ.РФ стал центром компетенций и создания стандартов как для финансового, так и строительного рынков. При этом, выступая за максимальную прозрачность работы финансового института, в качестве аудиторов ДОМ.РФ привлекает наиболее авторитетные международные компании.

В 2018-2019 годах ДОМ.РФ создал единый сервисный центр в Воронеже, обеспечивающий поддержку всех организаций развития (ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП). Он позволил создать единую инфраструктуру для координации четырех организаций, сократить издержки за счет перевода персонала в г. Воронеж, при этом сохранив качество предоставления услуг (бухгалтерия, кадровое делопроизводство, IT, закупки, контактный центр и др.) в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Отдельным направлением, которое курировал в ДОМ.РФ лично Плутник, уделяя внимание качеству подготовки молодых специалистов, является карьерный центр финансового института. В 2019 году различные программы стажировки в ДОМ.РФ прошли около 200 молодых специалистов. Почти половина из них остались работать в группе компаний ДОМ.РФ. При этом конкурс на стажировку составлял более 40 человек на место.

Эффективный институт

В соответствии с поручениями президента и правительства России ДОМ.РФ развивает направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.

В итоге на сегодняшний день ДОМ.РФ стал крупнейшим (после ВЭБ) финансовым институтом развития, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.

В частности, за 2018 год на дивиденды направлено 80% чистой прибыли. В 1 полугодии 2019 года чистая прибыль выросла на 78% — до 10,2 млрд рублей.

В свою очередь, Единая информационная система жилищного строительства, оператором которой выступает ДОМ.РФ, зарекомендовала себя как эффективный инструмент мониторинга и аналитики рынка жилищного строительства, обеспечивающий его прозрачность и безопасность для покупателей.

Так, например, портал наш.дом.рф содержит информацию о каждом строящемся доме в России.

Кроме того, разработаны аналитические общедоступные сервисы, ведется единый реестр проблемных объектов, осуществляется ежедневный мониторинг перехода отрасли на проектное финансирование. Запущены и пилотные проекты по выдаче застройщикам разрешений на строительство через личный кабинет.

В рамках решения задачи по развитию рынка ипотеки и снижения ставки по ипотечным кредитам ДОМ.РФ выпускает однотраншевые ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), обеспеченные поручительством ДОМ.РФ.

Инструмент секьюритизации будет способствовать достижению целевых показателей национального проекта, предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%.

А это уже позволит нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и повысить доступность жилья для людей.

Также разработан механизм поручительства ДОМ.РФ по кредитам застройщикам, который позволит даже небольшим банкам кредитовать крупные проекты строительства жилья, Банком России снижен риск-вес по таким кредитам.

Как считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Плутнику на посту гендиректора ДОМ.РФ удалось выстроить устойчивую систему работы компании. «Банк ДОМ.РФ вышел из санации, причем досрочно. Выстроена стратегия работы по наращиванию финансирования жилищного строительства. Дальше остается это все переводить в более динамичное русло, делать Банк ДОМ.РФ современным, цифровым, при этом активно начать осваивать процедуры секьюритизации ипотечных кредитов», — сказал он ТАСС.

По мнению Аксакова, с приходом Мутко может произойти расширение работы ДОМ.РФ.

«Вполне возможно, что получат развитие идеи, связанные с индивидуальным жилищным строительством, с финансированием капитального ремонта, реновации в других регионах — то, что озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин», — отметил депутат.

Уполномоченный банк в жилищной сфере

В декабре 2017 года ДОМ.РФ был выбран в качестве инвестора в рамках процедуры финансового оздоровления банка «Российский капитал», который в декабре 2018 года был переименован в банк ДОМ.РФ.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина на базе банка ДОМ.РФ создан уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Основные направления работы банка обозначены как ипотека и проектное финансирование, и сегодня он входит в топ-3 банков по кредитованию проектов, строительство которых осуществляется с использованием эскроу-счетов, а также является одним из крупнейших участников рынка ипотечного кредитования и занимает третье место по выдаче «семейной ипотеки».

Процедура финансового оздоровления Банка ДОМ.РФ была завершена досрочно.

В декабре 2019 года были успешно реализованы все мероприятия, предусмотренные планом участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в предупреждении банкротства. При том ранее предполагалось, что финансовое оздоровление банка будет завершено в 2025 году. В настоящее время банк перешел под общий надзор со стороны Банка России.

Ведущие рейтинговые агентства в 2019 году присвоили ДОМ.РФ высокие кредитные рейтинги со стабильным прогнозом. В январе кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило Банку ДОМ.РФ кредитный рейтинг на уровне АА- со стабильным прогнозом.

Еще одним важным направлением деятельности ДОМ.РФ является формирование в России цивилизованного рынка аренды жилья.

В мае 2016 года президент России поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов и ДОМ.РФ обеспечить реализацию пилотных проектов по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в том числе с привлечением частных инвестиций.

В 2019 году ДОМ.РФ реализован переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в «Москва-Сити». В башню «IQ-квартал» переместились центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи и их подведомственные организации.

Уже началась реализация высвобожденных зданий: недавно успешно завершились торги по комплексу зданий Минэкономразвития.

Для достижения целевых темпов строительства, установленных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», определены показатели по вовлечению ДОМ.РФ в срок до 2024 года в оборот 25,3 тыс. га неэффективно используемых земельных или подлежащих жилой застройке земельных участков до 2024 года, не менее 3,4 тыс. га в год.

Совокупный же объем земельных участков, вовлеченных за период с 2016-2019 годы, составил 12,6 тыс. га.

Создание комфортной городской среды

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» ДОМ.РФ разработал Стандарт комплексного развития территорий, который был одобрен проектным комитетом по национальному проекту. Разработаны и реализованы дизайн-проекты 12 общественных пространств в 11 городах, а также документы пространственного развития для регионов России: в их числе мастер-планы для Калининграда, Владивостока, Сергиева Посада и Свободного.

Также были организованы открытый международный конкурс на дизайн-проекты стандартного жилья и жилой застройки, международный архитектурный конкурс на концепцию парка «Тучков Буян» в Санкт-Петербурге, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2019 году был представлен первый Индекс качества городской среды, который был разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка. Впервые была утверждена методика и проведена первая оценка 1114 городов (из 1117).

Для обеспечения программы развития городской среды профессиональными кадрами запущена образовательная программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ. По поручению Президента РФ стала ежегодной, в 2019 году программа получила более 3000 заявок.

ДОМ.РФ также координирует работу Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, который обеспечивает защиту граждан, купивших жилье в новостройке.

Новый состав наблюдательного совета

28 января состоялось внеочередное общее собрание акционеров ДОМ.РФ. По его решению Александр Плутник вошел в новый состав наблюдательного совета госкомпании. Кроме того, в него включены Марат Хуснуллин и Владимир Якушев, Виталий Мутко, Алексей Моисеев, Азер Талыбов, Дмитрий Григоренко, Марина Ентальцева, Михаил Полубояринов, Максим Раскоснов.

Источник: www.gazeta.ru