Для оценки технического состояния строительных объектов в настоящее время руководствуются обширным списком литературных источников, в которых категории технического состояния строительных объектов сформулированы по-разному. Действительно, если проанализировать имеющиеся на сегодняшний день материалы и документы, то к их недостаткам в части формулирования состояний можно отнести отсутствие единого подхода при назначении терминологических определений, связанных как с формулировками для состояний (диагнозов), так и с их количеством.

То есть так называемая «шкала» состояний разработана недостаточно четко. В связи с этим, важным фактором для достоверной и окончательной оценки технического состояния является разработка единых требований к формулированию категорий состояний для всех конструктивных элементов и здания в целом. В статье в табличном виде представлен материал, связанный с имеющимся на сегодняшний день толкованием понятия «категория технического состояния», введенного тем или иным источником. Показано, что «шкала» состояний меняется в пределах от трех (короткая) до семи (длинная). Анализируются достоинства и недостатки существующих нормативных документов, отмечается необходимость осуществлять диагностику состояний зданий старой городской застройки на основе рассмотрения как минимум пяти состояний.

Все о загородном строительстве за 1,5 часа. Семинар в Москве 1 часть. «Строй и Живи»

1. Бедов А.И. Обследование и реконструкция железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых зданий / А.И. Бедов, В.Ф. Сапрыкин. – М.: Изд-во АСВ, 1995. – 192 с.

2. Бейлезон Ю.В. Конспект лекций по основным принципам оценки технического состояния зданий и сооружений. – М.: Изд-во РОО, 2006. – 46 с.

3. ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий. Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 92 с.

4. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния / Введ. 2012-04-12. – М.: ГУП МНИИТЭП, 2011. – 89 с.

5. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования / Введ. 2011-01-01. – М.: Стандартинформ, 2010. – 66 с.

6. ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования / Введ. 2011-09-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 13 с.

7. Калинин В.М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений / В.М. Калинин, С.Д. Соколова, А.Н. Топилин. – М.: Инфра-М, 2006. – 336 с.

8. Коковин А.Ю. Новый подход к определению категорий технического состояния несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Предотвращение аварий зданий и сооружений // Сборник научных трудов; под ред. Еремина К.И. – М.: НИИ «Промбезопасность», Холдинговая компания «Велд», ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.

Носова», 2008. – С. 109–117.

9. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию / ЦНИИпромзданий. – М., 1996. – 85 с.

10) Как выбрать нужный блок? Виды блоков. Зачем нужны пазогребневые блоки?

10. Мельчаков А.П. Расчет и оценка риска аварии и безопасного ресурса строительных объектов: учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 49 с.

11. Обследование и испытание сооружений: учеб. для вузов / О.В. Лужин, А.Б. Злочевский, В.А. Волохов; под ред. О.В. Лужина. – М.: Стройиздат, 1985. – 236 с.

12. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий / ЦНИИИПромзданий. – М.: Стройиздат, 1997. – 216 с.

13. Прядко Н.В. Обследование и реконструкция жилых зданий: учебное пособие. – Макеевка: ДонНАСА, 2006. – 156 с.

14. РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями) / Госгогртехнадзор России. – М.: ЦНИИ «Проектстальконструкция», 1997. – 48 с.

15. Рекомендации по оценке надёжности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам / ЦНИИПромзданий. – М.: Госстрой, 2001. – 131 с.

16. Ремнев В.В. Обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / В.В. Ремнев, А.С. Морозов, Г.П. Тонких. – М.: Маршрут, 2005. – 196 с.

17. Римшин В.И. Обследование и испытание зданий и сооружений: учеб. для вузов / В.Г. Казачек и др.; под ред. В.И. Римшина. – 2-е изд., перераб. и доп . – М.: Высшая школа, 2006. – 652 с.

18. Руководство по проведению натурных обследований промышленных зданий и сооружений / ЦНИИПромзданий. – М., 1975. – 79 с.

19. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. М., 2011. – 162 с.

20. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Свод правил по проектированию и строительству. – М.: Госстрой России. ГУЛ ЦПП, 2003. – 28 с.

21. СП 16.13330. 2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. – М.: Минрегион РФ, 2011. – 173 с.

22. ТСН 50-302-96. Устройство фундаментов гражданских зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу. – СПб., 1997. – 86 с.

23. ТСН 50-302-2004. Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. – СПб., 2004. – 75 с.

24. Улицкий В.М. Геотехническое сопровождение развития городов (практическое пособие по проектированию зданий и подземных сооружений в условиях плотной застройки) / В.М. Улицкий, А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин. – СПб.: «Стройиздат Северо-Запад», 2010. – 552 с.

25. Соколов, В.А. Определение категорий технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений с использованием вероятностных методов распознавания // Предотвращение аварий зданий и сооружений: сборник научных трудов IV Международной конференции. – М., 2010. – С. 375–387.

Оценка технического состояния строительных объектов в настоящее время основывается на использовании достаточно обширного списка нормативных документов, рекомендаций и пособий [1–24]. Отмечено, что в этих литературных источниках категории технического состояния строительных объектов сформулированы по-разному. Действительно, если проанализировать многие имеющиеся на сегодняшний день материалы и документы, то к их недостаткам в части формулирования состояний можно отнести отсутствие единого подхода при назначении терминологических определений, связанных как с формулировками для состояний (диагнозов), так и с их количеством. То есть так называемая, «шкала» состояний разработана недостаточно четко.

Очевидно, что для достоверной и окончательной оценки технического состояния важным фактором является разработка единых требований к формулированию категорий состояний для всех конструктивных элементов и здания в целом. Более того, анализируя указанные выше литературные источники, видно, что при одинаковом названии категорий, одинаковом их количестве и одинаковом месте в «шкале» состояний приводятся разные их определения. Кроме того, критерии оценки технического состояния слабо отражают общую методологию расчета строительных конструкций на основе метода предельных состояний, а в некоторых случаях вообще не соответствуют ему [8]. Учитывая обязательность проведения поверочных расчетов при детальных обследованиях по действующим нормам проектирования, основанным на ГОСТ Р 54257–2010 [6], очевидно, что и оценка технического состояния должна проводиться с учетом требований этого документа. В таблице представлен материал, связанный с имеющимся на сегодняшний день толкованием понятия «категория технического состояния», введенного тем или иным источником.

Сведения о предлагаемых к использованию определений для категорий технического состояния строительных объектов в различных литературных источниках

Категории (системы оценок) технического состояния по:

СП 13-102-2003 [20]

3. Ограниченно работоспособное

Предложено для всех конструкций

3. Ограниченно работоспособное

Предложено для всех конструкций

1. Индекс категории – I

2. Индекс категории – II

3. Индекс категории – III (Аварийная)

Относятся к зданиям и сооружениям с различными конструктивными схемами

2. Ограниченно работоспособное

3. Неработоспособное (аварийное)

Требования к проведению оценки безопасности (промбезопасность)

СП 16.13330.2011 [21]

3. Ограниченно работоспособное

Только для стальных конструкций

СП 22.13330.2011 [19]

2. (II) Удовлетворительное

3. (III) Неудовлетворительное

4. (IV) Предаварийное или аварийное

Представлены в СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» как категории для сооружений

2. (II) Удовлетворительное

3. (III) Неудовлетворительное

4. (IV) Предаварийное или аварийное

Рассмотрены железобетонные, каменные и стальные конструкции

4. Предаварийное или аварийное

Четыре категории определены для каменных конструкций

2. Аварийное (Rпд < R < Rп)

3. Ветхо-аварийное (R > Rп > Rпд)

R = 2 – среднее значение риска аварии

Rпд = 19 – предельно допустимый риск аварии

Rп = 83 – предельный риск аварии

3. Ограниченно работоспособное

Предложено для всех конструкций

2. Ограниченно работоспособное

Введены дополнительно категории «А» и «Б» для всех конструкций

Предложено для всех конструкций

3. Ограниченно работоспособное

Предложено для всех конструкций

Основы оценки недвижимости. Конспект лекций [2]

Для междуэтажных перекрытий и деревянных стен старых зданий

Основы оценки недвижимости.

Конспект лекций [2]

2. Вполне удовлетворительное

Для фундаментов, кирпичных стен, лестниц, перегородок и крыш старых зданий

Как видно из таблицы, «шкала» меняется в пределах от трех (короткая) до семи (длинная) состояний. Достаточно подробно категории технического состояния изложены в пособиях, например, для железобетонных, каменных и стальных конструкций – в пособии АО «ЦНИИпромзданий [12], для всех конструкций в пособии [16], а также в пособии [1] для каменных и железобетонных конструкций. В нормативных же документах формулировки носят довольно общий характер, как в части определений, так и в части необходимых мероприятий по степени вмешательства в конструктивную систему для приведения ее элементов в исправное состояние. Следует заметить, что в нормативных документах категории технического состояния для деревянных конструкций отсутствуют вообще. Упомянуты они только в двух документах – учебном пособии [16] и в рекомендациях [15].

На фоне многочисленных разночтений в формулировании состояний и определении их количества, которые имеют место в различных источниках, отмеченные обстоятельства четкости при принятии конкретных решений в реальной практической деятельности не добавляют.

Следует также отметить, что с 01 января 2011 года был принят важный документ федерального уровня – Национальный стандарт ГОСТ Р 53778–2010 [5]. Документ введен впервые и, судя по ссылкам, не отменяет СП 13–102–2003 [20], а существенно его дополняет. Однако при этом в нем имеется принципиальное отличие – состояние зданий и сооружений предлагается теперь оценивать на основе рассмотрения четырех категорий. Из прежних пяти по [20] исключена четвертая категория, причем ее исключение выглядит несколько искусственно. При назначении категории по результатам обследования реальных объектов в соответствии с этим ГОСТ [5], исключение этой категории приводит к заметному разрыву между третьим и четвертым состояниями и, как следствие, к затруднениям при выработке рекомендаций по определению степени и глубины инженерного вмешательства в строительную систему.

Нисколько не умаляя значимость рассмотренных документов и несмотря на недавний выход многих из них, нельзя не отметить, что в части формулирования состояний строительной системы они уже нуждаются в уточнении и совершенствовании. По существу их основные недостатки можно сформулировать следующим образом.

1. Видно, что введенные еще в СП 13–102–2003 [20] пять категорий технического состояния и по названиям, и по определениям взяты из накопленного опыта диагностики состояния бетонных и железобетонных конструкций [1], для которых многие диагностические признаки более или менее сформулированы. Требует значительной доработки возможность применения такого же распределения категорий при оценке технического состояния и каменных, и металлических, и деревянных конструкций и далее возможность их использования для здания в целом.

2. Присвоение той или иной категории и по [5], и по [20] носит достаточно субъективный характер. Субъективизм снижается и, может быть, даже сводится к минимуму, если назначению категории предшествует накопленный опыт и имеющиеся статистические данные при оценке технического состояния многочисленных зданий подобного типа, то есть опыт экспертов.

Эксперты используют накопленную статистику, главным образом, только в виде имеющейся на момент обследования информации о многократном подтверждении правильности сделанных ранее оценок и правильности принятых проектных решений по устранению повреждений и, что самое главное, в виде примеров их успешной реализации. То есть при назначении категорий технического состояния экспертами так или иначе принимаются волевые решения. Нет методик статистической обработки накопленной информации, нет рекомендаций, какую информацию следует статистически обрабатывать, а значит, нет каких-либо конкретных количественных критериев отнесения здания к той или иной категории состояния. Кроме того, очевидно также, что субъективизм снижается в случае, если распознавание состояний осуществляется на основе более длинной «шкалы» диагностирования.

Отдельно следует обратить внимание на документы [22] и [23], также упомянутые в таблице. Справедливо отмечено, что в реальной практической деятельности возможно только их совместное, каким-то образом дозированное, существование. Если анализ всех подробностей такого «сосуществования» опустить, то в рамках существующих диагностических проблем основные недостатки обоих документов можно сформулировать следующим образом.

1. И в том, и в другом документах также введены понятия категорий технического состояния зданий с различными конструктивными схемами. Но их всего три – первая, вторая и третья, и обозначены они римскими цифрами I, II и III. Признаки отнесения здания к той или иной категории в этих документах весьма немногочисленны и ограничены, т.е. критерии сформулированы явно недостаточно. Таким образом, при назначении категорий по этим документам субъективизм проявляется в еще большей степени, чем по [5, 20]. Более того, нет никакой связи между категориями по [5, 20] и по [22, 23].

2. Вместе с тем назначению категорий по [22, 23] в Санкт-Петербурге придана большая практическая значимость. В соответствии с этими документами назначенная категория для обследуемого здания определяет вполне конкретные численные значения предельно допустимых дополнительных деформаций (осадок, перекосов и кренов), которые могут появиться при ведении любых работ как в самом здании при его реконструкции, так и вблизи него. Но эти данные, к сожалению, никак не увязаны с категориями и по [5], и по [20].

Здания старой городской застройки являются уникальными строительными объектами и представляют собой сложную, многоэлементную, многократно резервированную техническую систему, состоящую из различных конструктивных элементов, выполненных из различных материалов, в том числе и «состарившихся». Здесь и старая древесина, и старая кирпичная кладка стен, преимущественно на известково-песчаном растворе, и бутовый камень («рваный», постелистый или плитняк) для кладки фундаментов на том же растворе, и старый бетон и железобетон, и стальные элементы, выполненные с использованием старых марок сталей и профилей старых сортаментов. Достоверно оценить состояние такой системы невозможно, основываясь на рассмотрении только двух состояний (исправное и аварийное, «да» – «нет»: дихотомия). Недостаточно и трех и, вероятнее всего, четырех. Из опыта многолетней практической деятельности, из опыта диагностирования различных объектов возникло глубокое убеждение о необходимости проведения диагностической процедуры, основываясь на рассмотрении как минимум пяти состояний, т.е. на основе длинной «шкалы» категорий.

Выводы

Таким образом, решение поставленных задач по распознаванию состояний вероятностными методами предлагается строить по схеме пяти технических состояний [25], категории которых (названия) можно сформулировать так, как это сделано в СП 13-102-2003 [20]:

- 1 категория – исправное техническое состояние;

- 2 категория – работоспособное техническое состояние;

- 3 категория – ограниченно работоспособное техническое состояние;

- 4 категория – недопустимое техническое состояние;

- 5 категория – аварийное техническое состояние.

За каждой категорией после ее присвоения каждому конструктивному элементу должен стоять комплекс конкретных, четких, понятных и реальных, научно обоснованных мероприятий по приведению элемента в исправное эксплуатационное состояние. Этот комплекс мероприятий определяет также уровень затрат на их реализацию (затраты средств, времени и сил).

Рецензенты:

Белов В.В., д.т.н., профессор кафедры «Строительная механика и строительные конструкции», ФГБОУ ВПО «СПбГПУ», г. Санкт-Петербург;

Барабанщиков Ю.Г., д.т.н., профессор кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений», ФГБОУ ВПО «СПбГПУ», г. Санкт-Петербург.

Источник: fundamental-research.ru

Категории технического состояния строительных конструкций

Оценивать степень эксплуатационной пригодности строительных конструкций или зданий и сооружений можно, используя понятие категории технического состояния, устанавливаемой в зависимости от доли снижения несущей способности конструкций и эксплуатационных характеристик сооружения.

Оценить техническое состояние — значит установить степень эксплуатационной пригодности строительных конструкций или объекта в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со знанием тех же признаков, рекомендуемых проектом или нормативным документом. Основными категориями технического состояния являются следующие.

Категория технического состояния строительных конструкций, при которой количественное и качественное значения параметров всех критериев ее оценки соответствуют требованиям нормативных документов (ГОСТов, ТУ, СП и др.), называется нормативным уровнем технического состояния.

Нормативное (исправное) состояние — такая категория технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений, которая характеризуется отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Категория технического состояния — это состояние, при котором отдельные численно оцениваемые контрольные параметры не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеют нарушения, в данных условиях не приводящие к нарушению работоспособности, а несущая способность, с учетом имеющихся дефектов, обеспечена. Примерами может служить отклонение от нормативов деформатив- ных параметров или наблюдающиеся в железобетонных конструкциях небольшие отклонения по трещиностойкости. Такая категория характеризуется как работоспособная.

Ограниченно работоспособное состояние — это такое техническое состояние строительных конструкций, при котором имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но при этом нет опасности внезапного разрушения, а функционирование возможно при контроле состояния и условий эксплуатации этих конструкций.

Аварийное состояние — такая категория технического состояния строительных конструкций либо зданий и сооружений, которая характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, из-за чего возникает опасность для пребывающих там людей и находящегося оборудования. В этом случае необходимо выполнение страховочных мероприятий и усиление конструкций. Безопасность технического состояния строительных конструкций, зданий или сооружений не обеспечивается. Эта категория характеризуется повреждениями и деформациями, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и имеется опасность обрушения. В данном случае необходимо принятие срочных мер по устройству страховок, замене конструкций или их усилению.

Категории технического состояния для конструкций из разных материалов характеризуются разными признаками, что видно из табл. 1.1—1.4.

Усиление представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности, эксплуатационных качеств строительных конструкций, зданий и сооружений по сравнению с фактическим состоянием или с доведением их до проектных характеристик.

Таблица 1.1. Категории технического состояния металлических строительных конструкций и их характерные признаки

Категории технического состояния

Признаки категорий состояния в зависимости от материала конструкций

Отсутствуют признаки, характеризующие износ конструкций и повреждения защитных покрытий

Местами разрушено антикоррозионное покрытие. На некоторых участках отмечены коррозия отдельными пятнами с поражением до 5 % сечения, местные погибы от ударов транспортными средствами и другие повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 5 %

Прогибы изгибаемых элементов превышают 1/150 пролета. Имеются пластинчатая ржавчина с уменьшением площади сечения несущих элементов до 15 %, местные погнутости строительных конструкций от ударов транспортных средств и другие механические повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 15 %. Выявлена погнутость узловых фасонок ферм

Отмечены потеря местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок, поясов балок и колонн), срез отдельных болтов или заклепок в многоболтовых соединениях, составляющих более 20 % общего числа в соединении, коррозия с уменьшением расчетного сечения несущих элементов более 25 %. Имеются трещины в сварных швах или околошовной зоне, механические

Окончание табл. 1.1

Категории технического состояния

Признаки категорий состояния в зависимости от материала конструкций

повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 25 %, отклонения ферм от вертикальной плоскости более чем на 15 мм. Есть расстройство узловых соединений от проворачивания болтов или заклепок; разрывы отдельных растянутых элементов; трещины в основном материале элементов; расстройство стыков и взаимных смещений опор. Отмечены повреждения 30 % площади поперечного сечения балок перекрытий, а ригелей — более 25 % площади поперечного сечения. Имеются участки язвенной коррозии. Прогибы перекрытий — более 1/75, а ригелей — 1/100 пролета

Таблица 1.2. Категории технического состояния каменных строительных конструкций и их характерные признаки

Категории технического состояния

Признаки категории состояния

Конструкции не имеют видимых деформаций и дефектов. В наиболее напряженных элементах кладки отмечены вертикальные трещины и выгибы, свидетельствующие о местном перенапряжении конструкции. Снижения прочности камня и раствора не наблюдается. Кладка не увлажнена. Горизонтальная гидроизоляция не имеет повреждений. Потерь несущей способности нет

Размораживание и выветривание кладки, отслоение облицовки на глубину до 15 % толщины, огневое повреждение кладки стен и столбов при пожаре на глубину не более 0,5 см (без учета штукатурки), вертикальные и косые трещины (независимо от длины и величины раскрытия), пересекающие не более двух рядов кладки. Снижение несущей способности кладки до 15 %.

Несущая способность снижена до 25 %. Отмечены размораживание и выветривание кладки, отслоение от облицовки на глубину до 25 % толщины, вертикальные и косые трещины в несущих стенах и столбах на высоту не более 4 рядов кладки, наклоны и выпучивание стен и фундаментов в пределах этажа не более чем на 1/6 их толщины. Имеют место дефекты, связанные с неравномерной осадкой здания. Образование вертикальных трещин между продольными и поперечными стенами: разрывы или выдергивание отдельных стальных связей и анкеров крепления стен к колоннам и перекрытиям. Местное

Продолжение табл. 1.2

Категории технического состояния

Признаки категории состояния

(краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см под опорами ферм, балок, прогонов и перемычек в виде трещин и лещадок, вертикальные трещины по концам опор, пересекающие не более двух рядов кладки. Смещение плит перекрытий на опорах не более 1/5 глубины заделки, но не более 2 см.

Имеется огневое повреждение при пожаре кладки армированных и неарми- рованных стен и столбов на глубину до 2 см (без штукатурки). В отдельных местах наблюдается увлажнение каменной кладки из-за нарушения горизонтальной гидроизоляции карнизных свесов, водосточных труб. Есть трещины, сколы отдельных камней цоколя, увлажнение стен, выпучивание участков подвала, ослабление кладки стен карнизов с выпадением отдельных камней (местные выколы кладки). Отмечены выветривание кладки и швов на глубину 15 % толщины, промерзание стен, трещины на откосах проемов. По концам опор балок имеются выколы кладки в виде лещадок на глубину до 20 мм, трещины вертикальные и наклонные, пересекающие до двух рядов кладки. Нерегулярные трещины на внутренней поверхности сводов раскрытием 05— 1 мм

Снижение несущей способности на 50 % и более. Произошло размораживание и выветривание кладки на глубину более 40 % толщины. Отмечены вертикальные и косые трещины (исключая температурные и осадочные) в несущих стенах и столбах на высоту восемь и более рядов кладки, в том числе сквозные, раскрытием более 5 мм.

Ширина раскрытия трещин в кладке от неравномерной осадки здания достигает 20—30 мм, отклонение от вертикали — более 1/100 высоты конструкции. Произошло смещение (сдвиг) стен, столбов, фундаментов по горизонтальным швам или косой штрабе. В конструкции наблюдается снижение прочности камней и раствора на 30—50 % или применение низкопрочных материалов.

Имеется отрыв продольных стен от поперечных в местах их пересечения, разрывы или выдергивание стальных связей и анкеров, крепящих стены к колоннам и перекрытиям. Наблюдаются смещение плит перекрытий на опорах более 1/5 глубины заделки в стене, огневое повреждение кладки стен и столбов достигает 5 см по глубине. Имеются зоны промораживания и выветривания кладки и ее разрушение на глубину 1 /5 толщины стен и более, трещины в цоколе, выпадение камней в надземной части. Отмечены разрывы и выдергивания отдельных связей. Имеются выколы кладки под концами опор на глубину до 40 мм. Выявлены трещины на внутренней поверхности

Окончание табл. 1.2

Категории технического состояния

Признаки категории состояния

сводов стен с раскрытием 1 мм и более, расшатывание и выпадение отдельных кирпичей. Расслоение кладки по толщине, выявленное при простукивании стен. В наиболее напряженных конструкциях и зонах кирпичной кладки (столбах, простенках, пилястрах) наблюдаются сплошные вертикальные трещины. Происходит расслоение кладки по вертикали на отдельные самостоятельно работающие столбики.

Наблюдается выпучивание сжатых и сжато-изогнутых элементов местами на величину 1/80—1/50 высоты конструкции. В кирпичных сводах и арках хорошо видны трещины и деформации, свидетельствующие об их аварийном состоянии. Наблюдаются полное корродирование металлических затяжек и нарушение их анкеровки. Горизонтальная гидроизоляция полностью нарушена.

Кладка в этой зоне легко разбирается с помощью ломика. Камень крошится, расслаивается. При ударе молотком по камню звук глухой. Наблюдается разрушение кладки от смятия в опорных зонах ферм, балок, перемычек. Происходит обрушение отдельных конструкций и частей здания, сдвиги в сопряжении стен и несущих элементов перекрытий, выпадения отдельных участков кладки.

Отмечены отклонения от вертикали и выпучивание стен в пределах этажа более 1 /9 их толщины, отрыв продольных стен от поперечных. Огневое повреждение кладки от пожара достигает 5—6 см. Имеется отклонение от вертикали кирпичных столбов более 3 см или свыше 1/50 высоты помещения. В зоне опор наблюдаются выколы кладки на глубину до 40 мм, вертикальные и наклонные трещины пересекают более 4 рядов кладки; отмечено смещение балок на опорах более чем на 1/15 глубины заделки. Ослабление кладки сводов, массовое выпадения кирпичей, наличие временных подпорок, визуально выявляемые прогибы

Таблица 1.3. Категории технического состояния железобетонных строительных конструкций и их характерные признаки

Категории технического состояния

Признаки категории состояния

На поверхности бетона нет видимых дефектов и повреждений или имеются отдельные раковины, выбоины, волосные трещины, не свидетельствующие о снижении несущей способности. Антикоррозионная защита закладных деталей не нарушена, поверхность арматуры при вскрытии — чистая. Глубина нейтрализации бетона не превышает половины толщины

Продолжение табл. 1.3

Категории технического состояния

Признаки категории состояния

защитного слоя. Прочность бетона — не ниже проектной, величина защитного слоя бетона меньше проектной до 20 %; величины прогиба и ширина раскрытия трещин не превышают допустимых по нормам; расчетные сопротивления арматуры составляют не менее чем 0,95 величины, принятой нормами для соответствующего класса; потерь площади сечения рабочей арматуры нет. Антикоррозионная защита не имеет нарушений сплошности

Антикоррозионная защита железобетонных элементов имеет частичные повреждения, на отдельных участках — мокрые или масляные пятна, выколы. В местах с малой величиной защитного слоя проступают следы коррозии распределительной арматуры или хомутов, коррозия рабочей арматуры отмечена отдельными точками и пятнами; язв и пластинок ржавчины нет. Антикоррозионная защита закладных деталей не нарушена. Глубина нейтрализации бетона не превышает толщины защитного слоя. Изменен цвет бетона вследствие пересушивания, местами наблюдаются отслоение бетона при простукивании, шелушение граней и ребер конструкций, подвергавшихся замораживанию. Прочность бетона основного сечения элемента (за пределами защитного слоя и в сжатой зоне) — не ниже проектной; расчетные сопротивления арматуры составляют не менее чем 0,95 величины, принятой действующими нормами для соответствующего класса, потеря площади сечения рабочей ненапрягаемой арматуры и закладных деталей вследствие коррозии не превышает 5 %

Пластинчатая ржавчина на стержнях оголенной арматуры в зоне продольных трещин или закладных деталей. Трещины в растянутой зоне бетона, превышающие их допустимое раскрытие (в элементах ферм). Бетон в растянутой зоне на глубине защитного слоя между стержнями арматуры легко крошится. Провисание отдельных стержней распределительной арматуры.

Уменьшенная против требований норм и проекта площадь опирания сборных элементов. Высокая водо- и воздухопроницаемость стыков стеновых панелей. Снижение прочности бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов до 30 % и в остальных случаях — до 20 %. Потеря площади сечения рабочей арматуры и закладных деталей вследствие коррозии превышает 5 %; ширина раскрытия трещин, вызванных эксплуатационными воздействиями на уровне арматуры, превышает допустимую по действующим нормам; есть трещины

Продолжение табл. 1.3

Категории технического состояния

Признаки категории состояния

в сжатой зоне и в зоне главных растягивающих напряжений. Прогибы элементов, вызванные эксплуатационными воздействиями, превышают допустимые более чем на 30 %. Глубокое раскрытие усадочных трещин, выветривание растворов в стыках панелей до продувания. Трещины в элементах колонн и консолях раскрытием менее 0,5 мм, пятна ржавчины вдоль арматурных стержней, выколы глубиной не более защитного слоя. Отмечены смещение плит относительно друг друга по высоте до 1,5 см, прогибы — более 1/100 пролета, отдельные трещины в растянутой и усадочной зонах балок и плит

Наклонные и вертикальные трещины с раскрытием более 0,5 мм, отслоение участками поверхностного слоя до 50 см на глубину защитного слоя, нарушение связей между элементами каркаса. От огневого воздействия до одного арматурного стержня происходит изменение цвета бетона до желтого или темно-желтого. Смещение в плитах относительно друг друга до 3 см по высоте.

Отколы бетона на глубину 3—5 см на площади до 30 см (до 10 мест), оголение арматуры на длине до 40 %, смещение плит на опорах глубиной до 1/5 глубины заделки. Трещины, в том числе пересекающие опорную зону и зону анкеровки растянутой арматуры, «хлюпающие» трещины в конструкциях, испытывающих знакопеременные воздействия (вызывающие смятие бетона и др.); отход анкеров от пластин закладных деталей из-за коррозии стали в сварных швах или по другим причинам; деформация закладных и соединительных элементов; расстройство стыков сборных элементов с взаимным смещением последних; смещение опор, значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых элементов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 мм; разрыв хомутов сжатых элементов ферм; разрыв хомутов в зоне наклонной трещины; разрыв отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне, выпучивание арматуры; раздробление бетона и выкрашивание заполнителя в сжатой зоне.

Уменьшенная против требований норм и проекта площадь опирания сборных элементов. Выгиб колонны, превышающий 1/200 высоты, наклонные и вертикальные трещины раскрытием более 1 мм, оголение более одного стержня с нарушением сцепления с бетоном. Трещины по всей высоте колонны в растянутой зоне. Уменьшение сечения закладных деталей от коррозии более чем на 30 % сечения. От огневого воздействия возникли трещины длиной более 30 см с отслоением поверхности слоя бетона толщиной 1—3 см по всей поверхности.

Окончание табл. 1.3

Категории технического состояния

Признаки категории состояния

Прогибы плит перекрытий — более 1/80 пролета, поперечные трещины — более 3 мм. Уменьшение сечения закладных деталей на 30 % и более, участки с язвенной коррозией.

Отколы бетона от огневого воздействия на глубину 3—5 см на площади более 100 см (более 20 мест), оголение по всей длине элемента, смещение плит перекрытия на опорах более 1/5 глубины их заделки, трещины по всей длине балки раскрытием более 1 мм. Коррозия арматуры — более 10 % площади сечения. Местами произошли разрывы арматуры, а также разрыв или выдергивание стальных анкерных связей. Отмечено отслоение защитного слоя сжатой зоны на 50 % поверхности, образование трещин в виде лещадок. Прогибы — более 1/50 пролета. Наблюдается заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий панельных стен

Таблица 1.4. Категории технического состояния деревянных строительных конструкций и их характерные признаки

Категории технического состояния

Признаки категории состояния в зависимости от материала конструкций

Незначительные повреждения наружной обшивки стен или небольшие повреждения конопатки. Мелкие повреждения наружной обшивки щитов. Волосные усадочные трещины в балках и накате

Продуваемость и следы промерзания стен; повреждения обшивки стен. Наружная обшивка стен местами отстала, особенно в углах стен и в их нижней части; венцы в некоторых местах потрескались. Незначительные искривления горизонтальных линий, гниль в нижней части щитов и местами в обвязке; отдельные щели в стыках щитов. Большие зазоры и щели между досками наката перекрытия, ослабление креплений болтов хомутов, скоб; дефекты слуховых окон, стертость, в некоторых местах — выщепы досок пола

Коробление отдельных участков стен и столбов, следы увлажнения и гнили нижних венцов стен и над проемами, повреждение обшивки на 20 % площади. Образование щелей в стыках между щитами стен; поражение гнилью в отдельных местах. Изгиб стойки — до 1/400 высоты, зазоры между досками наката (настила). Прогиб балок и настилов — не более 1/100 пролета. Имеются поверхностное поражение гнилью общей площадью до 5 % поверхности, незначительное превышение

Продолжение табл. 1.4

Категории технического состояния

Признаки категории состояния в зависимости от материала конструкций

влажности на 10 % (при простукивании слышится чистый высокий звук), следы протечек. Наблюдается промерзание чердачных перекрытий. Отмечается неисправность несущих стропильных конструкций: поверхностное поражение деструктивной гнилью, прогиб стропил более 1/100 пролета

Обрастание мхом нижней части цоколя, коробление. Поражение верхних слоев древесины гнилью до 10 % площади. Расслоение древесины стоек по годовым слоям, поражение гнилью — более 10 % площади сечения стойки, прогибы — более 1/100 высоты стоек, сколы и расщепления в узлах соединений, прогиб балок и настилов — до 1/50 пролета. Ослабление соединений, неплотности соединений.

Сильное обмятие и зазоры более 3 мм в рабочих поверхностях врубок. Поражение составляет до 30 % площади сечения в узлах опирания. Есть признаки присутствия насекомых — древоточцев. Обнаружены трещины шириной до 1 мм, суммарная длина трещин составляет до 1 м на 1 м 2 поверхности. Ощутимая зыбкость конструкций.

Отмечено искривление конструкции более 5 мм на 1 пог. м пролета конструкции. Признаки разрушения деревянных элементов: при сжатии волокон, сжатии с изгибом — образование складки разрушения волокон древесины в сжатой зоне; при изгибе — разрушение растянутой зоны по древесине зубчатого стыка (для клеевой древесины) в области действия максимального изгибающего момента; раскрытие сквозных трещин в древесине вблизи нейтральной оси, в опорной зоне элементов при растяжении — разрушение древесины с образованием защепистой поверхности, проходящей через сечения, ослабленные зубчатыми стыками, сучками, врезками, отверстиями ит.п.; при смятии под углом к волокнам всех видов наблюдаются значительные деформации площадки смятия; при скалывании вдоль волокон — раскрытие сквозной трещины или разрушение деревянного элемента по площадке скалывания.

Имеются искривления горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, поражения древесины деструктивно-коррозионной гнилью, дереворазрушающим грибом, жуком-точилыциком. Поражение древесины составляет более 25 % венцов. Выявлено полное нарушение жесткости сруба, отмечены образование трещин, расщепления элементов каркаса и повреждение его элементов гнилью. Имеются временные крепления подпорок. Поражение деструктивной гнилью более 20 % площади поперечного

Окончание табл. 1.4

Категории технического состояния

Признаки категории состояния в зависимости от материала конструкций

сечения стоек. Отмечены продольные трещины, разрыв волокон древесины, наличие диагностических признаков дереворазрушающего гриба. Поражение гнилью составляет более 10 % площади верхних слоев балок и более 30 % площади их поперечного сечения в узлах опирания в пролете. Прогибы балок и настилов — более 1/80 пролета. Отмечены разрушения врубок в конструкции

Источник: studref.com

Степени огнестойкости зданий: оценка и определение — «удел» специалистов

Пожары, причиной которых стала человеческая небрежность и невнимательность, неосторожное обращение с огнем, — печальная реальность. Такие ЧП происходят ежегодно, приводя к неприятным, а нередко страшным последствиям. Поэтому при строительстве зданий самым главным критерием становятся степени огнестойкости зданий.

Правильный выбор строительных технологий и материалов — гарантия безопасности жильцов. Если строение не может соответствовать нормативам пожарной безопасности, то эксплуатация объекта невозможна. По этой причине надо знать, что скрывается за понятием «огнестойкость», как классифицируется и определяется эта характеристика зданий.

Огнестойкость здания: что это?

Под огнестойкостью понимают сопротивляемость здания огню: его способность выдерживать действие пламени, препятствовать его распространению в определенный временной промежуток, сохранять свои эксплуатационные характеристики. К ним относится несущая способность опор, теплопроводность строения. Зависит этот критерий от нескольких факторов. К ним относится:

- общая площадь;

- количество этажей;

- предназначение объекта (жилой, административный и т. п.);

- характеристики стройматериалов (огнеупорность) и их качество.

Степень огнестойкости напрямую зависит от способности строительных конструкций сопротивляться пожару. Их разделяют на 3 основные группы:

- легкосгораемые (древесина);

- трудносгораемые (горючие материалы, чьи поверхности защищены негорючими составами);

- несгораемые (камень, кирпич, металл).

Эта классификация весьма условна, так как все помещения здания могут быть выполнены из различных материалов.

Легкосгораемыми называют те объекты, которые очень легко воспламеняются, а скорость распространения пожара в них велика. К ним относятся строения, возведенные из бревен, бруса, здания, построенные по каркасной технологии, если материалы не были обработаны огнезащитой.

Трудносгораемыми называют те строения, которые возведены из сгораемых либо несгораемых стройматериалов, но первые дополнительно защищены от пожара. Это дома из материалов, которые негорючие, но могут плавиться либо разрушаться при контакте с огнем. В данную категорию входят постройки из дерева, обработанного антипиренами и защищенного оштукатуриванием, сооружения, имеющие металлические конструкции.

Несгораемые здания — те, что были построены из несгораемых материалов. Они не могут загореться от источника пламени, не способны даже минимально поддерживать горение. Один из примеров — камень, искусственный или натуральный.

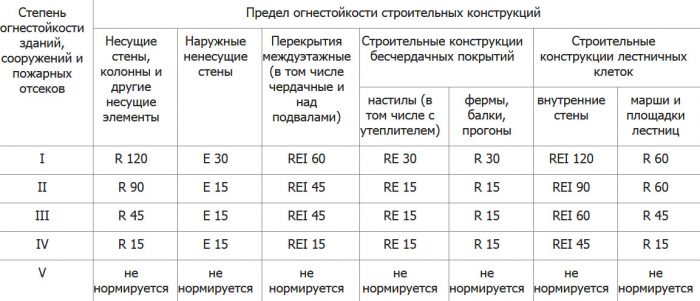

Степени огнестойкости зданий

Их существует пять. Каждая из категорий имеет свои нормативные показатели предела огнестойкости главных строительных конструкций. К ним относятся:

- несущие элементы (стены, колонны, перекрытия);

- лестничные клетки (с площадками, маршами);

- настилы, теплоизоляционные элементы.

Все строительные объекты имеют определенную степень огнестойкости. Этот показатель всегда указывается в их паспорте. Оценивают здания специалисты уполномоченных служб, только они имеют право определить класс, вносимый в документацию.

Как определяют степени огнестойкости зданий?

За основу берут временной промежуток (в минутах) с момента возгорания материалов конструкции до появления первых признаков нарушения их структуры. К явным дефектам относится:

- Потеря целостности: например, пустоты, трещины поверхности, которые становятся причиной проникновения огня внутрь, появления крайне опасных продуктов сгорания.

- Деформация основных узлов опорных конструкции, потеря ими несущей способности. Это главная причина обрушения крупных элементов здания.

- Максимально высокая температура на поверхности, причем в любой ее точке — от 160° до 190°, или выше (220°).

Одновременно в расчет принимают площадь здания в целом, характеристики строительных материалов. Самыми безопасными по праву считаются стены, возведенные из кирпичей — керамических либо силикатных. Не менее безопасны железобетонные опорные конструкции, выполненные из высококачественного (огнестойкого) цемента. Последними по надежности считаются сооружения, сделанные из металла. Нормы огнестойкости определяют по отрезку времени между началом пожара и появлением признаков деформации стройматериала:

- керамические, силикатные кирпичи — 300 минут;

- бетонная плита толщиной как минимум 250 мм — 240;

- деревянная конструкция с защитой из гипсокартона (толщина — 20 мм) — 75;

- стандартная деревянная входная дверь, обработанная антипиреном — 60;

- любая конструкция, изготовленная из металла — 20 минут.

Фактически степени огнестойкости зданий зависят от материалов, использованных для возведения зданий. Для определения этого параметра принимают во внимание несколько характеристик. К ним относятся следующие свойства:

- воспламеняемость;

- выделение токсичных веществ;

- горючесть;

- дымообразование;

- скорость распространения огня по их поверхности.

Есть два понятия степени огнестойкости здания: фактическая и требуемая — Соф и Сотр. Первый параметр — действительный уровень сопротивляемости огню. Его определяют, основываясь на результатах пожарно-технической экспертизы конструкций строения. Сотр — минимально допустимые значения, определенные нормативными документами (СНиП и СП). В этом случае в расчет принимаются многие факторы:

- назначение объекта;

- его этажность;

- вместимость, площадь;

- категории по взрывопожарной опасности (для производственных объектов);

- наличие либо отсутствие средств (автоматических) для пожаротушения.

Если Соф равняется или больше Сотр, то здание полностью удовлетворяет требованиям пожарной безопасности.

Классификация огнестойкости

По степени огнестойкости классификация зданий выглядит так:

Первая и вторая степени — I и II

Первую присваивают тем сооружениям, несущие и ограждающие конструкции которых выполнены из листовых либо крупнопанельных стройматериалов, абсолютно не поддерживающих горение. В эту же категорию входит камень, натуральный или искусственный, бетон-монолит и железобетон.

Это самые безопасные строения. Один из примеров — котельные. Второй класс II очень похож на первую степень. От нее он имеет единственное отличие: у зданий, входящих в эту категорию, могут быть незащищенные несущие конструкции из металла.

Третья степень — III (IIIa, IIIб)

Ей соответствуют здания, несущие стены которых выполнены из натурального или искусственного камня, но перекрытия сделаны из древесины, защищенной гипсовой или цементной штукатуркой. Покрытие должно относиться к трудносгораемому классу. Все деревянные конструкции обязаны быть обработаны антипиренами.

Класс IIIa присваивают строениям с металлическими элементами каркаса, который обшит листовым материалом, не поддерживающим горение. Внутренний утеплитель должен быть также негорючим (трудногорючим).

Степень IIIб. К ней относятся одноэтажные строения, возведенные из дерева — из бруса, бревен, по каркасной технологии. Все элементы объекта, включая деревянную облицовку, должны быть обработаны антипиренами.

Четвертая степень — IV (IVа)

К этому классу (IV) относят постройки, возведенные из горючих материалов, но защищенных от огня трудносгораемыми листами, с негорючей обшивкой и такой же теплоизоляцией. Кровельная конструкция может быть изготовлена из дерева, защитная обработка его обязательна лишь для чердачных помещений.

Степень IVа присваивается одноэтажным объектам с металлическим каркасом. Обшивка и утепление их должны быть сделаны из негорючих материалов. Требования к чердачным помещениям точно такие же, как и у степени IV.

Пятая степень — V

Отличие зданий этой степени огнестойкости от построек других классов — отсутствие каких-либо требований, касающихся пожарной безопасности. В таких постройках люди постоянно не живут, там не хранят горючие либо взрывоопасные материалы, не пользуются электроприборами.

Степень огнестойкости учитывает не только технологии и материалы, применяемые при строительстве зданий. Эти параметры также зависят от других факторов. Например, от обеспеченности помещений средствами, предназначенными для тушения пожаров, от того, есть ли там система экстренного оповещения о ЧП.

Категории пожарной опасности

Степени огнестойкости зданий не единственные характеристики, принимаемые во внимание. Категории пожарной безопасности — показатели, определяющие опасность строения в случае возникновения пожара. Они обозначаются заглавными буквами кириллицы.

В этом случае рассматривается предназначение производственных зданий. Обычно на категории делят именно их. Причина — процессы, происходящие внутри: если в помещениях происходит работа с огнем, постоянно повышена температура, то риск возгорания существенно повышается.

Учитывают и способ отопления сооружения: присутствие котельных в нем повышает категорию пожарной опасности. Отопительные системы принимают во внимание на стадии разработки производственного здания, в частном строительстве такие расчеты, как правило, не используют.

Главные категории строений

Для точной оценки степени огнестойкости зданий используют две категории: общее состояние сооружения (класс С) и характеристики отдельных несущих конструкций (класс К): стен, перекрытий, лестничных маршей.

Категория К

- К0 — конструкции опасности не представляют. Все их элементы находятся в хорошем состоянии, горючие материалы отсутствуют, поэтому риск воспламенения отсутствует.

- К1 — риск минимален. Несущие элементы имеют небольшие дефекты, не превышающие 400 мм по вертикали или 250 по горизонтали.

- К2 — умеренно пожароопасное состояние. Допускаются дефекты: по вертикали 400-800 мм, по горизонтали — 250-500 мм.

- К3 — высокая степень опасности.

Категория С

- С0 — все конструкции полностью отвечают требованиям.

- С1. Основные элементы находятся в удовлетворительном состоянии, внешние стены могут находиться на умеренно опасном уровне (К2).

- С2. Допускаются дефекты: у лестничных пролетов до К1, у несущих конструкций до К2, у наружных стен — до К3.

- С3. Учитывается только удовлетворительное состояние лестничных маршей (К1).

Категории стройматериалов

Степени огнестойкости здания зависят только от используемых материалов, поэтому они тоже делятся на категории. В список характеристик включена горючесть (Г), воспламеняемость (В), задымленность (Д), скорость (возможность) распространения пламени по поверхности (РП) и токсичность (Т).

Горючесть/негорючесть

Все стройматериалы бывают либо негорючими, либо горючими. Последние делят на виды: к букве «Г» прибавляют соответствующую цифру:

- 1 — слабогорючие;

- 2 — умеренные;

- 3 — имеющие нормальную горючесть;

- 4 — сильногорючие.

Воспламеняемость

Это свойство, обозначающее способность воспламеняться (В), имеет три категории:

- 1 — загорающиеся с большим трудом;

- 2 — умеренные;

- 3 — легковоспламеняемые.

Дымообразование

Коэффициент выделения дыма обозначают соответствующей буквой — «Д». По этой характеристике стройматериалы делятся на три группы:

- 1 — минимальное количество дыма;

- 2 — умеренная задымленность;

- 3 — максимальное выделение.

Распространение пламени

Это свойство рассматривают только у напольных покрытий и материалов для кровли. Исключение есть: это деревянные дома. Здесь категории (РП) четыре:

- 1 — пламя не распространяют;

- 2 — распространяют, но довольно слабо;

- 3 — умеренно;

- 4 — очень сильно.

Токсичность

В этой, самой опасной, категории есть четыре группы:

- 1 — низкая;

- 2 — умеренная;

- 3 — высокая;

- 4 — очень опасная.

Все эти показатели, описанные в СНиПе, объединены одним, общим. Его обозначают аббревиатурой «КМ» (где «К» — класс) и цифрами от 0 до 5. КМ0 — группа негорючих материалов, КМ1 — класс, который тоже не представляет большой опасности. КМ5 относятся к тем, что имеют самые худшие характеристики.

Методы повышения огнестойкости

При строительстве здания лучше использовать негорючие материалы: для стен, утепления, кровли. Наиболее надежными стенами станут бетонные блоки, кирпич или натуральный камень. Железобетонные перекрытия — идеальный вариант. Если для них планируют использовать деревянные элементы, то качественная, неоднократная обработка составами-антипиренами обязательна.

Чтобы улучшить характеристики уже построенного дома, применяют несколько способов повышения степени огнестойкости зданий.

- Оштукатуривание поверхностей. Этот метод популярен из-за небольшой стоимости работ, широкого ассортимента составов. Минус — трудоемкость, так как для защиты от огня необходимо обеспечить довольно толстый слой, состоящий из нескольких тонких. В этом случае каждый из них должен окончательно высохнуть.

- Отделка кирпичом, бетонирование. Этот вариант дает возможность максимально усилить вертикальные несущие конструкции. В последнем случае рекомендуют сделать армирование бетонного слоя, толщину его подбирают индивидуально. Такое решение имеет один недостаток: он подходит для конструкций, позволяющих дополнительную нагрузку на фундамент.

- Облицовка негорючими плитами, листами, монтаж защитных экранов, пропитка антипиренами, покраска, лакирование деревянных конструкций. Использование специальных лакокрасочных материалов — возможная защита металлоконструкций.

Последний, но не худший, вариант для максимально надежной защиты зданий — комбинация сразу нескольких методов. Каждое строение индивидуально, поэтому универсального способа, который подошел бы всем, не существует.

Как определить степени огнестойкости зданий?

Хозяевам дома — никак. Определение степени огнестойкости зданий — прерогатива специалистов, так как самостоятельные тесты попросту невозможны. Поэтому любые расчеты категорий огнестойкости надо доверить тем, кто этим занимается профессионально. Например, представителям строительных компаний. Такие услуги предоставляют многие из фирм.

Сначала устанавливают класс огнеопасности материалов, затем переходят к оценке отдельных строительных конструкции. Заключительные этапы — установление конструктивной пожароопасности строения и вынесение вердикта — степени огнестойкости — жилому зданию в целом.

Классификация по степени огнестойкости зданий — тема, к которой надо относиться со всей серьезностью. Именно эти показатели определяют дальнейшие действия владельцев дома. Чем ниже показатели пожарной безопасности, тем большой объем работ им предстоит.

Источник: dom-i-remont.info

Классы опасности отходов

Глобальное ухудшение экологической обстановки на планете привело к необходимости тотального контроля за обращением населения и предприятий с мусором. Разработаны государственные программы по защите окружающей среды, законы, регламентирующие правила сбора, хранения и утилизации отходов.

Для упорядочения работы с ТБО, строительным и крупногабаритным хламом, а также прочими остатками, образовавшимися в процессе деятельности человека, установили критерии, по которым происходит отнесение отходов к определенному классу опасности. Классификатор позволяет разделить подлежащие утилизации материалы в зависимости от их опасности для окружающей среды.

Виды мусора

На территории Российской Федерации действует кодификация, согласно которой все утильсырье разделяют на группы для дальнейшей безопасной утилизации. Согласно правовому документу, мусор сортируют по ряду признаков на различные категории.

По агрегатному состоянию:

- газообразные;

- жидкие;

- твердые;

- сыпучие;

- гелеобразные;

- смешанные.

- органические;

- химические;

- минеральные;

- коммунальные.

По возможности повторного применения:

- перерабатываются во вторичное сырье;

- возвратные – могут использоваться по другому назначению;

- безвозвратные – подлежат уничтожению или захоронению.

Важно! При сортировке мусора в классификации отражаются все признаки, на основании этих данных выбирается соответствующая технология утилизации.

Разделение отходов по классам опасности

О вреде для экологии неправильного обращения с мусором упоминать лишний раз не приходится. Не подлежащие захоронению отходы веками остаются в почве, загрязняя грунтовые воды, а утилизированные не по технологии промышленные продукты выделяют вещества, которые попадают в воздух, что неблагоприятно сказывается на природе.

Чтобы грамотно избавляться от мусорных накоплений, создана специальная классификация, позволяющая определить класс опасности отхода. Это важно для организации сбора, хранения, транспортировки и конечного уничтожения без негативных последствий для человека и окружающей среды.

Внимание! Критерии классов опасности отходов определяются стандартом ГОСТ 12.1.007-76. Классификация расширена приказом Минприроды РФ №536 от 04.12.2014г.

Вред для экологии определяется в первую очередь по источнику происхождения:

- 1-3 класс опасности отходов – промышленность;

- 3-4 – строительство;

- 5 – отходы коммунально-бытового хозяйства.

Основная цель систематизации – контроль экологической безопасности на государственном уровне. В зависимости от класса опасности подбирается метод утилизации отходов, от которого не будет вреда атмосфере, почве и воде.

V класс – безопасный мусор

В эту категорию относят пищевые остатки, бумагу, керамику, золу, снег, необработанную древесину, текстиль из натурального волокна, отходы сортировки сельскохозяйственных культур и прочий продукты органического происхождения, которые не требуют специальных условий обращения. При нахождении в открытой среде отходы 5 класса опасности не представляют угрозы для природы и человека, быстро разлагаются естественным путем.

IV класс – малоопасный

Таким называют утильсырье, срок разложения которого не превышает 3 лет. Если источник загрязнения исключен, то ущерб для природы незначителен. К данному виду хлама причисляют предметы, которые в процессе изготовления прошли обработку химическими веществами. Кроме того, малоопасными считают сухие корма для животных, остатки кожи, использованные средства гигиены, флаконы и емкости от косметики, технические ткани, полиэтиленовую упаковку, пластмассу, фильтровальные ткани и масла, протравленные семена, свежий навоз, асфальтные и битумные смеси, зеркала, автостекла, автомобильные покрышки, металлический лом и многое другое.

Эта категория самая разнообразная, поскольку к ней относят и органические, и неорганические объекты. Мусор, относящийся к 4 класс опасности отходов, собирают в контейнеры, установленные на оборудованных площадках, перевозят обычным способом. Его транспортируют на полигоны, где подвергают ликвидации или переработке.

III класс – умеренно-опасный

Мусор, который в природе переработается за 10 лет, относится к отходам 3 класса опасности. Сюда включены:

- дизельное топливо;

- цементная пыль;

- моторные смазки;

- медные провода; ;

- загрязненный нефтепродуктами грунт;

- отработанные катализаторы и сорбенты;

- свиной и птичий (кроме куриного) навоз;

- амальгамные и бактерицидные лампы;

- нефтегазовый конденсат;

- гербициды;

- жидкие массы с ацетоном, у которых истек срок годности;

- отходы от производства экокожи и прочее.

От условий хранения требуется немного – они должны исключать возможность утечки. Отходы III класса скапливают отдельно от другого мусора, для них предназначены закрытые емкости, исключающие взаимодействие с окружающей средой.

II класс – опасный

Под категорию 2 класс опасности отходов попадает утильсырье, который представляет серьезную угрозу для экосистемы – урон от его воздействия может быть восстановлен минимум через 30 лет. Это при условии своевременной ликвидации, иначе, вызванные его попаданием в воздух и почву негативные процессы будут необратимыми.

К таким отходам относят:

- блоки питания и батарейки;

- отработанные автомобильные аккумуляторы;

- растворы щелочей и кислот;

- остатки нефтепродуктов;

- гидравлические и трансформаторные масла с галогенами;

- инсектициды;

- органические растворители.

Для сбора такого рода веществ должны быть организованы специальные площадки. Хранят их в герметично закрытых емкостях.

I класс – чрезвычайно опасный

Если в паспорте класс опасности отходов определен как первый, значит, в них содержатся вещества, наносящие непоправимый вред здоровью людей, а также приводящие к разрушению экосистемы. Это соединения, которые не распадаются веками и содержат:

- свинец;

- ртуть;

- таллий;

- плутоний;

- полоний.

Источниками токсических веществ являются конденсаторы, трансформаторы, ртутные и люминесцентные лампы, градусники, ракетное топливо, синтетические масла. За их хранением, перевозкой и дальнейшей утилизацией с соблюдением всех правил ТБ должен осуществляться особый контроль.

Обратите внимание! Основанная масса отходов I-II классов – отработка промышленных предприятий.

Как определяется, насколько опасен мусор

Процедура классификации уровня угрозы отходов определяет по нормам СанПин 2.1.7.1386-03. На основании полученных данных по 2 показателям выдается паспорт. Определение проводят экспериментально или по специально выведенной расчетной формуле.

Если есть достоверная информация о количестве вредных элементов общей массе мусора, то влияние каждого из них рассчитывают по простому примеру

где С – вес вредоносных элементов в мг, W – 1 кг мусора.

Затем все опасные вещества суммируют, результат расчета сравнивают с табличными данными.

Если данных недостаточно, документация отсутствует, а мусор приходит неоднородным, используют иной метод. Отходы отправляются в лаборатории, где по стандартным методикам проводится тестирование образцов.

На заметку! Для разложения мусорных масс используют бактерии. По результатам разложение определяют, к какому классу можно отнести утилизируемые продукты.

Особенности утилизации

Выбор способа ликвидации мусора зависит от его класса опасности, происхождения и вида. Применяют следующие методы:

- механический – дробление, прессование, сбор в брикеты;

- биологический – утильсырье перерабатывается в удобрение, стройматериал;

- комплексный – сортируется и утилизируется по индивидуальному плану.

Неопасное бытовое утильсырье, которое разлагается в естественной среде, подлежит захоронению на полигонах, сжиганию или пиролизу. Пригодные для вторичной переработки продукты отправляют на заводы, изготавливающие вторсырье. Опасный промышленный утиль на полигонах изолируют в накопителях. Это герметичные емкости, из которых невозможна утечка. Располагаются такие контейнера под землей или на ее поверхности.

Проблемы с утилизацией ТБО и промотходов постепенно решаются государственными организациями и представителями бизнеса. Активно развивается научное направление, цель которого – создание применяющих вторсырье природосберегающих производственных технологий.

Источник: musor.moscow