1) Абсолютная высота, абсолютная отметка или альтиту́да (лат. altitude (в геодезии) — расстояние (в метрах) по вертикали от какой-либо точки на поверхности Земли до среднего уровня поверхности океана, не нарушенного волнением и приливами, или до поверхности геоида.

2) Абсолютная высота — это высота, отсчитываемая от основной уровенной поверхности.

Абсолютная высота представляет собой третью координату точки, дополняющую широту и долготу; на суше определяется при помощи нивелирования. Абсолютная высота точки, лежащей выше уровня океана, считается положительной, ниже — отрицательной.

В России абсолютные высоты точек земной поверхности отсчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского моря, определённого от нуля футштока в Кронштадте. При съёмке местности используют географические координаты и абсолютную высоту ближайших опорных геодезических пунктов.

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Абсолютная высота» в других словарях:

Абсолютная высота — [absolutus полный, независимый] расстояние по вертикали от любой точки поверхности Земли до среднего уровня океана. А. в. точек, лежащих выше этого уровня, считается положительной, ниже отрицательной. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра … Геологическая энциклопедия

Урок 10, 6 класс Относительная и абсолютная высота

АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА — высота точки над уровнем моря, определяемая нивелированием, Т. к. уровни морей неодинаковы (напр. Балтийского, Черного и Каспийского), то для возможности сравнения А. в. разных точек в СССР их определяют по отношению к уровню Балтийского моря.… … Технический железнодорожный словарь

Абсолютная высота — высота какой либо точки над уровнем моря. EdwART. Толковый Военно морской Словарь, 2010 … Морской словарь

АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА — точки земной поверхности (альтитуда) расстояние (обычно в м) по вертикали от этой точки до среднего уровня поверхности океана. В Российской Федерации исчисляется от нуля футштока в Кронштадте … Большой Энциклопедический словарь

абсолютная высота — Расстояние по вертикали от среднего уровня поверхности океана до данной точки земной поверхности. Syn.: альтитуда … Словарь по географии

абсолютная высота — ортометрическая высота точки земной поверхности (альтитуда), расстояние (обычно в метрах) по вертикали от этой точки до среднего уровня поверхности океана.В России исчисляется от нуля футштока в Кронштадте. * * * АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА АБСОЛЮТНАЯ… … Энциклопедический словарь

абсолютная высота — absoliutusis aukštis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Aukštis virš jūros lygio. atitikmenys: angl. absolute altitude; true height vok. absolute Höhe, f; wahre Höhe, f rus. абсолютная высота, f pranc. altitude, f;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

абсолютная высота — absoliutusis aukštis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absolute altitude; true height vok. absolute Höhe, f; wahre Höhe, f rus. абсолютная высота, f pranc. altitude, f; hauteur au dessus du niveau de la mer, f … Fizikos terminų žodynas

абсолютная высота — absoliutusis aukštis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vertikalus nuotolis (altitudė) nuo kurio nors žemės paviršiaus taško iki vidutinio jūros lygio. Absoliutusis aukštis paprastai reiškiamas metrais. atitikmenys: angl.… … Sporto terminų žodynas

абсолютная высота принятия решения (DA) или относительная высота принятия решения (DH) — Установленная абсолютная или относительная высота при точном заходе на посадку или заходе на посадку с вертикальным наведением, на которой должен быть начат прерванный заход на посадку (уход на второй круг) в случае, если не установлен… … Справочник технического переводчика

Источник: dic.academic.ru

Абсолютная высота объекта строительства

от 12 мая 2021 года N 600-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях оптимизации и повышения качества предоставления государственной услуги по оформлению свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в городе Москве Правительство Москвы

1.1. В пункте 7 постановления слова «Хуснуллина М.Ш.» заменить словами «Бочкарева А.Ю.».

1.2. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.10.1.8(1) в следующей редакции:

«2.10.1.8(1). Подача заявителем запроса в отношении объекта капитального строительства, материалы архитектурно-градостроительного решения которого разработаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка, содержащим информацию, срок использования которой для подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство истек в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы (в том числе в период предоставления государственной услуги).».

«- координаты характерных точек внешнего контура объекта капитального строительства в системе координат WGS84 или МСК77 (с обязательным указанием системы координат) с точностью не менее 7 знаков после запятой для системы координат WGS84 и не менее 2 знаков после запятой для системы координат МСК77.».

«2.1.7.5. Относительные и абсолютные высотные отметки объекта (в том числе верхняя отметка, отметки уровня земли и проектного нуля).».

«2.1.9. Схемы разрезов (на основе М 1:200) выполняются с указанием координационных осей и линейных размеров, относительных и абсолютных высотных отметок объекта (включая верхнюю отметку, отметки уровня земли и проектного нуля, отметки уровней и прочих элементов здания, сооружения, в том числе технических надстроек, выполненных в капитальных конструкциях).».

«- верхняя относительная и абсолютная отметки объекта капитального строительства (м);».

«- предельная абсолютная высота объекта капитального строительства (в соответствии с пунктом 2.3.2 настоящего приложения) (м). При расположении объекта капитального строительства в границах приаэродромных территорий предельная абсолютная высота указывается для характерных точек внешнего контура объекта капитального строительства (в соответствии с пунктами 2.1.4 и 2.3.2(1) настоящего приложения);».

«2.3.2(1). При определении соответствия объекта капитального строительства требованиям, предъявляемым в границах приаэродромных территорий, крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства учитываются при определении предельной высоты здания, строения, сооружения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.

Источник: docs.cntd.ru

Как на карте определить абсолютную высоту

При описании рельефа используются термины «относительная и абсолютная высота». Статья рассказывает о значении этих понятий, как они определяются, где находятся самые высокие и самый глубокие точки планеты.

Абсолютная высота

Абсолютная высота – это отсчет относительно уровня моря (океана). В России за нулевой уровень принят средний уровень Балтийского моря, установленный при наблюдениях в Кронштадте, начиная с 1825 года. В 1913 году в помещении Кронштадтского футштока была установлена пластина с нулевой отметкой абсолютной высоты, которая действительна и сегодня.

Рис. 1. Нуль кронштадтского футштока.

Относительная высота

При определении относительной высоты устанавливается условный нулевой уровень, характерный для определенной местности.

Рис. 2. Относительная и абсолютная высота, схема.

На географических картах обозначается абсолютная высота, относительная учитывается при прокладке дорог, строительстве зданий, разработке туристических и альпинистских маршрутов.

Эверест является высочайшей вершиной планеты с абсолютной высотой 8848 м, относительной высотой 3550 м; первое место с учетом относительной высоты занимает Арарат (4365 м), хотя его высота над уровнем моря всего 5165 м.

Впадины Земли

Самые глубокие места планеты наблюдаются в океанических глубоководных желобах. В Тихом океане находятся 3 желоба с глубиной больше 10 км: Марианский (11022 м), Тонга (10882 м), Филиппинский (10265 м). Эти глубины до последнего времени были недоступны, только с появлением специальных глубоководных батискафов это стало возможным. В 2012 году был совершен спуск в Марианскую впадину в батискафе Deepsea Challenger, где проводились фото- и видеосъемки, а также отбирались образцы грунта. До этого только батискаф «Триест» (1960 год) смог достичь дна впадины, но никаких исследований произвести не удалось.

Самая глубокая континентальная впадина – котловина Байкала (1185 м ниже уровня моря), являющаяся рифтовой зоной.

Еще одна глубочайшая впадина на материке расположена под антарктическим ледяным щитом, ее абсолютный уровень = -2555 м.

Что мы узнали?

Мы узнали, что такое относительная высота в географии, для чего используется этот показатель. Мы познакомились с понятием абсолютной высоты и узнали, где находится нулевая отметка России. Мы выяснили, где расположены высочайшие и глубочайшие точки планеты.

Как на карте определить абсолютную высоту

Изучение географии без практических занятий дело неблагодарное! Ведь география сама по себе наука требующая не только знаний, но и каких-то конкретных представлений, которые можно отразить в материальном исполнении, будь то реальные объекты на местности, отображение политических карт на глобусе или даже ваши собственные заметки на контурных картах.

Все это способно в значительной мере расширить не только кругозор, но и выстроить более полную и понятную картинку что же и как. Вот именно таким контурным картам за 6 класс по географии и будет посвящена наша статья. Речь пойдет о том, как правильно заполнить эти карты, то есть в соответствии со школьными заданиями нанести направления, территории, области и т. д.

В большинстве случаев для выполнения этих заданий потребуется уже кое-что знать и прочитать. Конечно же это занимает время в поисках где и что смотреть. Вот чтобы вам сэкономит это самое время как раз и можно обратиться к нашим картам.

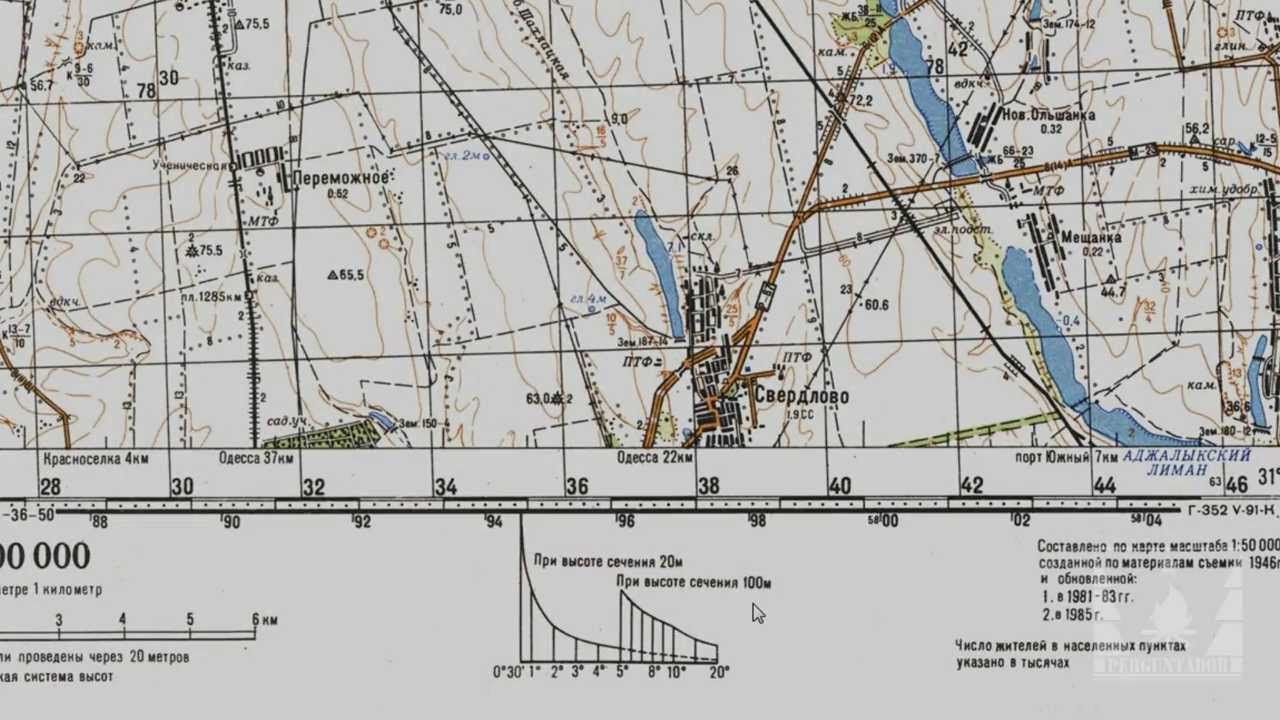

Как на топографической карте прочитать рельеф

Отображение рельефа играет важную роль, так как он в значительной мере определяет характер всех остальных элементов содержания карт и планов. Кроме того, рельеф влияет на водный режим, на распределение растительности и на пространственное размещение большинства объектов местности. Без достаточно точного отображения рельефа и его детального изучения на карте или плане невозможно установить взаимосвязи между отдельными элементами ландшафта и, следовательно, рационально использовать природные ресурсы.

Традиционным представлением о рельефе местности на топографических картах и планах является его изображение горизонталями. Этот способ нагляден и дает однозначное представление о рельефе местности, позволяет быстро получать количественные характеристики рельефа и решать различные прикладные задачи.

Типы и формы рельефа местности

Рельеф — совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм. Основными формамирельефа являются: гора, котловина, хребет, лощина и седловина.

Кроме перечисленных форм рельеф имеет детали. К деталям рельефа относятся: овраги, промоины, курганы, насыпи, выемки, уступы, каменоломни и т. д. Все разновидности форм и деталей рельефа состоят из элементов. Основными элементами рельефа являются: основание (подошва), склон (скат), вершина (дно), высота (глубина), крутизна и направление ската, линии водораздела и водосбора (тальвег).

В военном деле под местностью понимают участок земной поверхности, на котором предстоит вести боевые действия. Неровности земной поверхности называются рельефом местности, а все расположенные на ней объекты, созданные природой или трудом человека (реки, населенные пункты, дороги и т. п.) — местными предметами.

Рельеф и местные предметы являются основными топографическими элементами местности, влияющими на организацию и ведение боя, применение боевой техники в бою, условия наблюдения, ведения огня, ориентирования, маскировки и проходимость, т. е. определяющими ее тактические свойства.

Топографическая карта является точным отображением всех наиболее важных в тактическом отношении элементов местности, нанесенных во взаимно точном расположении относительно друг друга. Она дает возможность изучить любую территорию в относительно короткий срок. Предварительное изучение местности и принятие решения для выполнения подразделением (частью, соединением) той или иной боевой задачи обычно производят по карте, а затем уже уточняют на местности.

Местность, оказывая влияние на боевые действия, в одном случае может способствовать успеху войск, а в другом оказывать отрицательное воздействие. Боевая практика убедительно показывает, что одна и та же местность может больше преимуществ дать тому, кто лучше ее изучит и более умело использует.

По характеру рельефа местность делится на равнинную, холмистую и горную.

Равнинная местность характеризуется небольшими (до 25 м) относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) крутизной скатов. Абсолютные высоты обычно небольшие (до 300 м).

Тактические свойства равнинной местности зависят главным образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности. Глинистые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты ее допускают беспрепятственное движение боевой техники в сухую погоду и значительно затрудняют движение в период дождей, весенней и осенней распутицы. Она может быть изрезана руслами рек, оврагами и балками, иметь много озер и болот, значительно ограничивающих возможности маневра войск и снижающих темпы наступления.

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 — 200 м и преобладающей крутизной 2-3° (рис. 3, 4). Холмы обычно сложены твердыми породами, вершины и склоны их покрыты толстым слоем рыхлых пород. Понижения между холмами представляют собой широкие, ровные или замкнутые котловины.

Холмистая местность обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника передвижение и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для сосредоточения войск и боевой техники. В целом она благоприятна как для наступления, так и для обороны.

Горная местность представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над окружающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и более). Она отличатся сложным и разнообразным рельефом, специфическими природными условиями. Основные формы рельефа — горы и горные хребты с крутыми скатами, часто переходящими в скалы и скалистые обрывы, а также лощины и ущелья, расположенные между горными хребтами. Горная местность характеризуется резкой пересеченностью рельефа, наличием труднодоступных участков, редкой сетью дорог, ограниченным количеством населенных пунктов, бурным течением рек с резкими колебаниями уровня воды, разнообразием климатических условий, преобладанием каменистых грунтов.

Боевые действия в горной местности рассматриваются, как действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и целеуказание, в то же время она способствует скрытности расположения и передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных заграждений, организацию маскировки.

Сущность изображения рельефа на картах горизонталями

Рельеф является важнейшим элементом местности, определяющим ее тактические свойства.

Изображение рельефа на топографических картах дает полное и достаточно подробное представление о неровностях земной поверхности, форме и взаимном расположении, превышениях и абсолютных высотах точек местности, преобладающей крутизне и протяженности скатов.

Рельеф на топографических картах изображается горизонталями в сочетании с условными знаками обрывов, скал, оврагов, промоин, каменных рек и т. п. Изображение рельефа дополняется отметками высот характерных точек местности, подписями горизонталей, относительных высот (глубин) и указателями направления скатов (бергштрихами). На всех топографических картах рельеф изображается в Балтийской системе высот, то есть в системе исчисления абсолютных высот от среднего уровня Балтийского моря.

Виды горизонталей

Горизонталь — замкнутая кривая линия на карте, которой соответствует на местности контур, все точки которого расположены на одной и той же высоте над уровнем моря.

Различают следующие горизонтали:

- основные (сплошные) — соответствующие высоте сечение рельефа;

- утолщенные — каждая пятая основная горизонталь; выделяется для удобства чтения рельефа;

- дополнительные горизонтали (полугоризонтали) — проводятся прерывистой линией при высоте сечения рельефа, равной половине основной;

- вспомогательные — изображаются короткими прерывистыми тонкими линиями, на произвольной высоте.

Расстояние между двумя смежными основными горизонталями по высоте называют высотой сечения рельефа. Высоту сечения рельефа подписывают на каждом листе карты под ее масштабом. Например: «Сплошные горизонтали проведены через 10 метров».

Для облегчения счета горизонталей при определении высот точек по карте все сплошные горизонтали, соответствующие пятой кратной высоте сечения, вычерчиваются утолщенно и на ней ставится цифра, указывающая высоту над уровнем моря.

Для того чтобы при чтении карты можно было быстро определить характер неровностей поверхности на картах, применяются специальные указатели направления скатов — бергштрихи — в виде коротких черточек, расставленных на горизонталях (перпендикулярно им) по направлению покатостей. Они помещаются на изгибах горизонталей в наиболее характерных местах, преимущественно у вершин седловин или на дне котловин.

Дополнительные горизонтали (полугоризонтали) применяются для отображения характерных форм и деталей рельефа (перегибов склонов, вершин, седловин и т. п.), если они не выражаются основными горизонталями. Кроме того, применяют для изображения равнинных участков, когда заложения между основными горизонталями очень велики (более 3 — 4 см на карте).

Вспомогательные горизонтали применяют для изображения отдельных деталей рельефа (блюдец в степных районах, западин, отдельных бугров на плоскоравнинной местности), которые не передаются основными или дополнительными горизонталями.

Изображение горизонталями типовых форм рельефа

Рельеф на топографических картах изображается кривыми замкнутыми линиями, соединяющими точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровенной поверхностью, принятой за начало отсчета высот. Такие линии называются горизонталями. Изображение рельефа горизонталями дополняется подписями абсолютных высот, характерных точек местности, некоторых горизонталей, а также числовых характеристик деталей рельефа — высоты, глубины или ширины.

Определение на карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности

Профиль — чертеж, изображающий разрез местности вертикальной плоскостью.

Для большей выразительности рельефа местности вертикальный масштаб профиля принимается в 10 или более раз крупнее горизонтального.

В связи с этим профиль, передавая взаимное превышение точек, искажает (увеличивает) крутизну скатов.

Для построения профиля нужно:

- прочертить на карте профильную линию (маршрут движения), приложить к ней лист разграфленной (миллиметровой) бумаги, перенести на ее край короткими черточками места горизонталей, точки перегиба скатов и местные предметы, которые сечет профильная линия, и подписать их высоты;

- подписать на листе разграфленной бумаги у горизонтальных линий высоты, соответствующие высотам горизонталей на карте, приняв условно промежутки между этими линиями за высоту сечения (установить вертикальный масштаб);

- от всех черточек, обозначающих места пересечения профильной линии с отметками высот горизонталей, точек перегиба скатов и местных предметов, опустить перпендикуляры до пересечения их с соответствующими по отметкам параллельными линиями и отметить полученные точки пересечения;

- соединить точки пересечения плавной кривой, которая и изобразит профиль местности (подъемы и спуски на маршруте движения).

Определение на карте крутизны скатов

Крутизна ската на карте определяется по заложению — расстоянию между двумя смежными основными или утолщенными горизонталями; чем меньше заложение, тем круче скат.

Для определения крутизны ската надо измерить расстояние между горизонталями циркулем, найти соответствующий отрезок на графике заложений и прочитать число градусов.

На крутых скатах это расстояние измеряется между утолщенными горизонталями, и крутизна ската определяется по графику, расположенному справа.

Как на топографической карте прочитать рельеф местности

В военном деле под местностью понимают участок земной поверхности, на котором предстоит вести боевые действия. Неровности земной поверхности называются рельефом местности, а все расположенные на ней объекты, созданные природой или трудом человека (реки, населенные пункты, дороги и т. п.) — местными предметами.

Рельеф и местные предметы являются основными топографическими элементами местности, влияющими на организацию и ведение боя, применение боевой техники в бою, условия наблюдения, ведения огня, ориентирования, маскировки и проходимость, т. е. определяющими ее тактические свойства.

Топографическая карта является точным отображением всех наиболее важных в тактическом отношении элементов местности, нанесенных во взаимно точном расположении относительно друг друга.

Она дает возможность изучить любую территорию в относительно короткий срок.

Предварительное изучение местности и принятие решения для выполнения подразделением (частью, соединением) той или иной боевой задачи обычно производят по карте, а затем уже уточняют на местности.

Местность, оказывая влияние на боевые действия, в одном случае может способствовать успеху войск, а в другом оказывать отрицательное воздействие. Боевая практика убедительно показывает, что одна и та же местность может больше преимуществ дать тому, кто лучше ее изучит и более умело использует.

По характеру рельефа местность делится на равнинную, холмистую и горную.

Равнинная местность характеризуется небольшими (до 25 м) относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) крутизной скатов. Абсолютные высоты обычно небольшие (до 300 м) (рис.1).

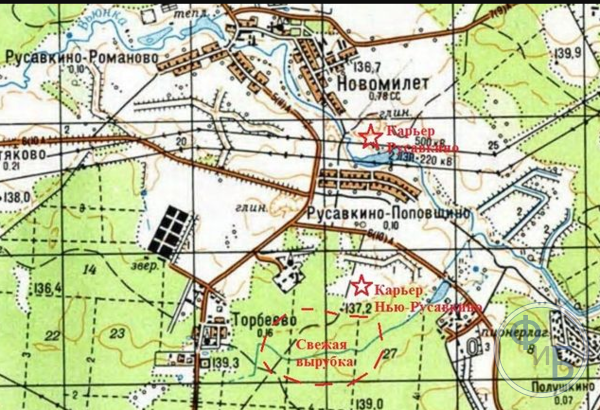

Рис. 1. Равнинная открытая слабопересеченная местность

Тактические свойства равнинной местности зависят главным образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности.

Глинистые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты ее допускают беспрепятственное движение боевой техники в сухую погоду и значительно затрудняют движение в период дождей, весенней и осенней распутицы.

Она может быть изрезана руслами рек, оврагами и балками, иметь много озер и болот, значительно ограничивающих возможности маневра войск и снижающих темпы наступления (рис. 2).

Равнинная местность обычно более благоприятна для организации и ведения наступления и менее благоприятна для обороны.

Рис. 2. Равнинная озсрно-лесная закрытая сильнопересеченная местность

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 — 200 м и преобладающей крутизной 2-3° (рис. 3, 4). Холмы обычно сложены твердыми породами, вершины и склоны их покрыты толстым слоем рыхлых пород. Понижения между холмами представляют собой широкие, ровные или замкнутые котловины.

Рис. 3. Холмистая полузакрытая пересечённая местность Рис. 4. Холмистая овражно-балочная полузакрытая пересеченная местность

Холмистая местность обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника передвижение и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для сосредоточения войск и боевой техники. В целом она благоприятна как для наступления, так и для обороны.

Горная местность представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над окружающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и более) (рис. 5). Она отличатся сложным и разнообразным рельефом, специфическими природными условиями.

Основные формы рельефа — горы и горные хребты с крутыми скатами, часто переходящими в скалы и скалистые обрывы, а также лощины и ущелья, расположенные между горными хребтами.

Горная местность характеризуется резкой пересеченностью рельефа, наличием труднодоступных участков, редкой сетью дорог, ограниченным количеством населенных пунктов, бурным течением рек с резкими колебаниями уровня воды, разнообразием климатических условий, преобладанием каменистых грунтов.

Боевые действия в горной местности рассматриваются, как действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и целеуказание, в то же время она способствует скрытности расположения и передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных заграждений, организацию маскировки.

Рис. 5. Горная сильнопересеченная местность

1.2 Сущность изображения рельефа на картах горизонталями

2 Сущность изображения рельефа на картах горизонталями)

- Рельеф является важнейшим элементом местности, определяющим ее тактические свойства.

- Изображение рельефа на топографических картах дает полное и достаточно подробное представление о неровностях земной поверхности, форме и взаимном расположении, превышениях и абсолютных высотах точек местности, преобладающей крутизне и протяженности скатов.

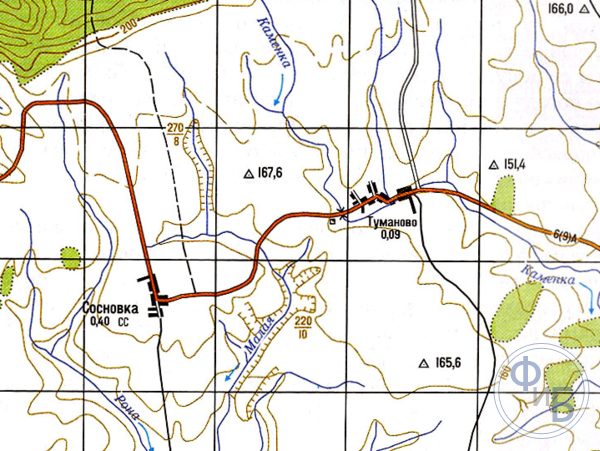

Рис. 6.Сущность изображения рельефа горизонталями

Рельеф на топографических картах изображается горизонталями в сочетании с условными знаками обрывов, скал, оврагов, промоин, каменных рек и т. п. Изображение рельефа дополняется отметками высот характерных точек местности, подписями горизонталей, относительных высот (глубин) и указателями направления скатов (бергштрихами). На всех топографических картах рельеф изображается в Балтийской системе высот, то есть в системе исчисления абсолютных высот от среднего уровня Балтийского моря.

1.3 Виды горизонталей

3 Виды горизонталей)

Горизонталь — замкнутая кривая линия на карте, которой соответствует на местности контур, все точки которого расположены на одной и той же высоте над уровнем моря.

Различают следующие горизонтали:

- основные (сплошные) — соответствующие высоте сечение рельефа;

- утолщенные — каждая пятая основная горизонталь; выделяется для удобства чтения рельефа;

- дополнительные горизонтали (полугоризонтали) — проводятся прерывистой линией при высоте сечения рельефа, равной половине основной;

- вспомогательные — изображаются короткими прерывистыми тонкими линиями, на произвольной высоте.

Расстояние между двумя смежными основными горизонталями по высоте называют высотой сечения рельефа. Высоту сечения рельефа подписывают на каждом листе карты под ее масштабом. Например: «Сплошные горизонтали проведены через 10 метров».

Для облегчения счета горизонталей при определении высот точек по карте все сплошные горизонтали, соответствующие пятой кратной высоте сечения, вычерчиваются утолщенно и на ней ставится цифра, указывающая высоту над уровнем моря.

Для того чтобы при чтении карты можно было быстро определить характер неровностей поверхности на картах, применяются специальные указатели направления скатов – бергштрихи — в виде коротких черточек, расставленных на горизонталях (перпендикулярно им) по направлению покатостей. Они помещаются на изгибах горизонталей в наиболее характерных местах, преимущественно у вершин седловин или на дне котловин.

Дополнительные горизонтали (полугоризонтали) применяются для отображения характерных форм и деталей рельефа (перегибов склонов, вершин, седловин и т. п.), если они не выражаются основными горизонталями. Кроме того, применяют для изображения равнинных участков, когда заложения между основными горизонталями очень велики (более 3 — 4 см на карте).

Вспомогательные горизонтали применяют для изображения отдельных деталей рельефа (блюдец в степных районах, западин, отдельных бугров на плоскоравнинной местности), которые не передаются основными или дополнительными горизонталями.

1.4 Изображение горизонталями типовых форм рельефа

4 Изображение горизонталями типовых форм рельефа)

Рельеф на топографических картах изображается кривыми замкнутыми линиями, соединяющими точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровенной поверхностью, принятой за начало отсчета высот.

Такие линии называются горизонталями. Изображение рельефа горизонталями дополняется подписями абсолютных высот, характерных точек местности, некоторых горизонталей, а также числовых характеристик деталей рельефа – высоты, глубины или ширины (рис. 7).

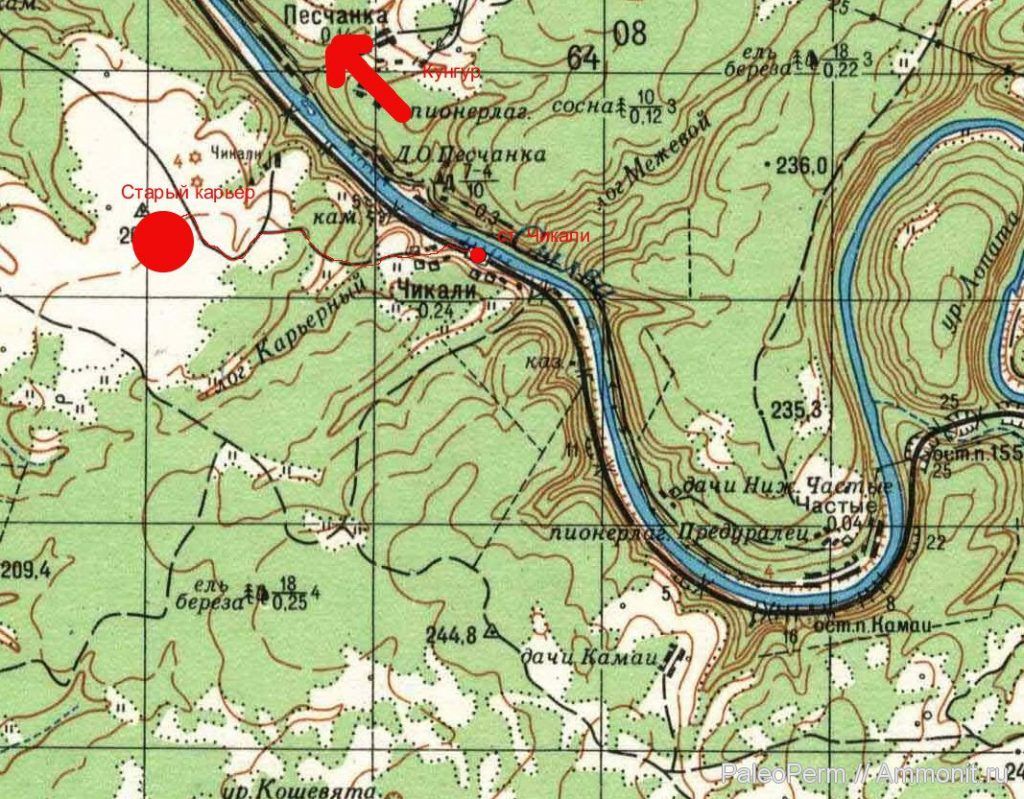

Рис. 7. Изображение рельефа условными знаками

Некоторые типовые формы рельефа местности на картах отображаются не только основными, но и дополнительными и вспомогательными горизонталями (рис. 8).

Рис. 8. Изображение типовых форм рельефа

2. Определение на карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности, подъемов и спусков, крутизны скатов

2.1. Определение на карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности

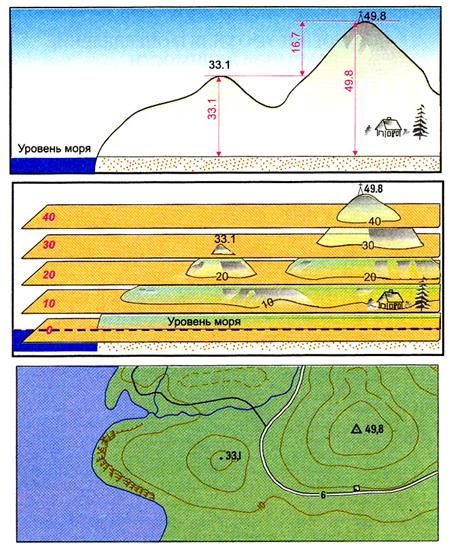

Рис. 9. Определение на карте абсолютных высоти относительных превышений точек местности

Абсолютная высота — высота точки земной поверхности над уровнем моря; определяется по отметкам высот и горизонталей (на рис. 9 это высоты с отметками 33,1 и 49,8).

Высота сечения рельефа — расстояние по высоте между двумя смежными секущими плоскостями.

Относительная высота (взаимное превышение точек) — высота точки местности над другой, она определяется как разность абсолютных высот этих точек (на рис. 9 относительная высота равна 16,7 (49,8-33,1)).

2.2. Определение на карте подъемов и спусков на маршруте движения

(Статья: 2.2. Определение на карте подъемов и спусков на маршруте движения) Рис. 10. Определение на карте подъемов и спусков на маршруте движения (профиля маршрута). Рис.

11. Определение на карте крутизны скатов

-

— чертеж, изображающий разрез местности вертикальной плоскостью.

- прочертить на карте профильную линию (маршрут движения), приложить к ней лист разграфленной (миллиметровой) бумаги, перенести на ее край короткими черточками места горизонталей, точки перегиба скатов и местные предметы, которые сечет профильная линия, и подписать их высоты;

- подписать на листе разграфленной бумаги у горизонтальных линий высоты, соответствующие высотам горизонталей на карте, приняв условно промежутки между этими линиями за высоту сечения (установить вертикальный масштаб);

- от всех черточек, обозначающих места пересечения профильной линии с отметками высот горизонталей, точек перегиба скатов и местных предметов, опустить перпендикуляры до пересечения их с соответствующими по отметкам параллельными линиями и отметить полученные точки пересечения;

- соединить точки пересечения плавной кривой, которая и изобразит профиль местности (подъемы и спуски на маршруте движения).

2.3.Определение на карте крутизны скатов

(Статья: 2.3.Определение на карте крутизны скатов)

Крутизна ската на карте определяется по заложению — расстоянию между двумя смежными основными или утолщенными горизонталями; чем меньше заложение, тем круче скат .

Для определения крутизны ската надо измерить расстояние между горизонталями циркулем, найти соответствующий отрезок на графике заложений и прочитать число градусов (рис. 11).

На крутых скатах это расстояние измеряется между утолщенными горизонталями и крутизна ската определяется по графику, расположенному справа.

3. Условные знаки элементов рельефа, не выражающихся горизонталями

- Сухие русла в одну линию (шириной менее 5 м);

- Сухие русла в две линии шириной от 5до 15 м (0.5 мм в масштабе карты);

- Сухие русла шириной более 15 м (от 0.5 до 1.5 мм в масштабе карты);

- Сухие русла шириной более 1.5 мм в масштабе карты и котловины высохших озер

Изучение рельефа местности по топографической карте | Интернет проект Я выживу

Рельефом местности является совокупность неровностей земной поверхности. Рельеф местности делится на выпуклые и вогнутые неровности различных форм и размеров. Но несмотря на это, эти неровности можно разделить на пять типов рельефных поверхностей: горы, хребты, лощины, котловины и седловины.

Гора представляет собой возвышенность формой, напоминающей конус. Гора имеет вершину, от которой рельеф понижается к основанию подошве.

Хребет представляет собой вытянутую в одном направлении возвышенность. Хребет имеет линию водораздела — линию соединению противоположных скатов хребта.

Котловина представляет собой замкнутую впадину. Котловина имеет форму рельефа, противоположную горе. Котловина имеет самую низкую точку — дно. На дне часто возникают озера и болота.

Лощина представляет собой форму рельефа, противоположную хребту — углубление, вытянутое в одном направлении.Как правило лощины покрыты дерном, кустарником.

Седловина представляет собой понижение между двумя вершинами. В горах через хребты по седловинам проходят тропы, именуемые еще перевалами.

1 — гора, 2 — котловина, 3 — хребет, 4 — лощина, 5 — седловина, 6 — уступ Изображение рельефа на топографических картах осуществялется тремя способами: способ горизонталей, отмывки и гипсометрический.Гипсометрический способ и cпособ отмывки представляет собой обозначение высот при помощи оттенков цветов в зависимости от высоты и используется на картах с масштабом, начиная с 1:500000.Наиболее распространенным способом является способ нанесения горизонталей, которые обозначают неровности рельефа , имеющих одинаковую высоту. Направление ската горизонталей обозначают пунктирной линией со стрелочкой на конце, т.е. например, если обозначается гора, то стрелка будет направлена в противоположную от вершины в сторону подошвы.

Помимо стрелочки, указывающей направление ската, его можно определить и по другим признакам. По отметкам высот — очевидно, что скат будет направлен от более высшей точки к меньшей. По отметкам горизонталей — верх цифр отметок горизонталей направлен к высотам хребтов и гор, т.е. в противположную сторону от напраляения ската. По озерам, рекам и ручьям — вода стекает по самым низким местам, следовательно направление ската будет направлено в сторону к водным объектам.

Расстояние между двумя горизонталями на местности называется высотой сечения рельефа. Растоя Каждая пятая горизонталь делается жирнее для облегчения чтения рельефа местности.

Чем ближе расположены друг к другу горизонтали, тем круче скат. На топографических картах масштабом 1:25000 горизонтали проводятся черех каждые 5 метров, 1:50000 — через каждые 10 м, 1:100000 — через каждые 20 м.

Нулевой горизонталью является средний уровень Балтийского моря.

Определение крутизны ската.

Расcтояние между двумя горизонталями на карте называется заложением, которое показывает крутизну ската. Наиболее простой способ определения крутизны является способ определения с помощью линейки или на глаз. Для этого необходимо знать, что на картах России стандартная высота сечения для любого масштаба является такой,что заложение в 1 см равно крутизне ската в 1°. Следовательно, во сколько раз заложение на карте меньше 1 см, то во столько раз крутизна ската больше 1°, и наоборот.

Например, заложение по карте равно 2 мм, то есть меньше 1 см в пять раз, следовательно крутизна в пять раз больше 1°, а именно 5°.

Как читать туристскую карту и ориентироваться на местности

За картами кладов охотились пираты, мореплаватели наносили на карты новые материки, тысячи лет человечество собирало информацию о нашей планете и сегодня у нас под рукой огромное количество инструментов для планирования собственных приключений. Всё, что нам остаётся – научиться читать карты, как когда-то, каждый из нас, учился читать книги. В целом всё просто, но информации много, поэтому приготовьтесь сделать ещё один важный шаг навстречу самостоятельным путешествиям!

Тип карты

Для начала определимся, какие карты нужны нам — туристам и путешественникам. По содержанию выделяют множество карт: политические, социально-экономические, ботанические и т.д. и т.п. Но рассматривать мы будем в основном топографические.

Топографическая карта — географическая карта универсального назначения, на которой подробно изображена местность. Топографическая карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности.

Топографические карты отлично подойдут для пешего или вело туризма. При сплавах по рекам они тоже хорошо помогут, но не менее полезной будет ещё и лоция участка реки, где вы планируете плыть.

Для авто путешествий больше подойдут дорожные или схематические карты. На них гораздо меньше информации о рельефе и характере местности, что ускоряет чтение карты, при этом здесь нагляднее показаны дороги, заправки, ночлег и прочая дорожная инфраструктура.

Легенда карты

Легенда карты — список или таблица условных обозначений с разъяснением их значения. Легенды карт в основном не унифицированы, но стандартизованы и обязательны к применению на топографических картах. Легенда помещается на свободном пространстве (например, в углах), чтобы не скрывать нужные объекты на карте. В атласах может размещаться на отдельных страницах.

легенда карты

Легенда — своего рода азбука для чтения карт, из неё вы узнаете, что означают символы, линии и текст, изображённый на вашей карте. Все элементы местности подразделяются на группы, для каждой из которых установлена своя система условных обозначений: населённые пункты, местные предметы, дорожная сеть, гидрография, рельеф, почвенно-растительный покров и границы.

Прежде чем отправиться в очередной поход, внимательно изучите условные обозначения элементов, которые могут попасться на вашем пути. Так вы убережёте себя от попадания в большое болото, не запланируете ночёвку прямо под линиями электропередач и будете лучше представлять характер местности, по которой вам предстоит передвигаться.

Рельеф местности на топографической карте

На топографических картах рельеф изображается кривыми замкнутыми линиями — горизонталями, которые дают трёхмерное (объёмное) представление о местности.

Горизонталь — линия на карте, соединяющая точки рельефа местности с одинаковой высотой над уровнем моря. Элементы рельефа, которые невозможно изобразить горизонталями (обрывы, овраги, промоины, скалы, курганы, ямы и т. п.), показываются специальными условными знаками.

Горизонтали на карте проводятся через равные промежутки высоты (например, каждые 10 метров подъёма, очередная линия), поэтому число горизонталей позволяет определять высоту и характер местности: чем больше горизонталей и чем ближе они друг к другу, тем круче подъём. Понять что изображено на карте овраг или гора, позволяют дополнительные элементы, такие как бергштрих.

Бергштрих — перпендикулярная короткая черта на горизонталях топографических карт, указывающая направление вниз по склону.

Также определить направление склона помогают цифровые подписи на некоторых горизонталях, указывающие их высоту над уровнем моря. Эти цифры всегда обращены верхней частью в сторону повышения ската.

В отдельных местах, где необходимы подробности рельефа, между основными горизонталями проводят вспомогательные, их вычерчивают прерывистыми линиями с короткими звеньями.

Для удобства чтения каждую пятую или каждую четвёртую горизонталь (в зависимости от сечения высоты) рисуют утолщённой.

Иногда, для большей наглядности, изображение дополняется так называемой отмывкой и послойной раскраской по ступеням высот.

Отмывка — оттенение форм горного рельефа, она делает изображение более наглядным, позволяя зрительно ощущать объемные очертания местности.

Благодаря отмывке хорошо выделяются основные горные хребты и массивы, их важнейшие отроги и вершины, перевалы, уступы нагорий, глубокие долины и каньоны. Отчетливо воспринимается направление и сравнительная крутизна склонов. Поэтому, для походов по гористой местности, найти карту с отмывкой будет весьма кстати.

участок карты с отмывкой и без

Масштаб карты

При попытке прочесть карту, не зная её масштаба, вы не поймёте какого размера объекты в реальности. Масштаб указывается в виде соотношения, например 1 : 100 000. Такое обозначение дает понять, что 1 единица расстояния на карте равна 100 000 единиц в реальном мире.

Мы пользуемся метрической системой, поэтому в данном случае 1 сантиметр карты равен 100 000 сантиметрам в реальной жизни. Удобнее сразу переводить в метры или километры, здесь на один сантиметр карты получаем один километр местности.

Измерив линейкой участки карты, вы легко поймёте, какое расстояние до объектов, какого размера лес, какой ширины река и так далее.

Чем меньше соотношение, тем подробнее карта и в зависимости от ваших целей, нужно подбирать карту подходящего масштаба: если вы ищите контрольную точку на краю поляны во время соревнований по ориентированию, тогда вам понадобится карта с соотношением 1 : 25 000 и менее; а если вы едите на автомобиле по трассе, лучше выбрать с масштабом два и более километра на сантиметр.

детализация карт с разным масштабом

Чтение форм и элементов рельефа по топографической карте

Рельеф — это совокупность форм земной поверхности разных масштабов. Наука о рельефе, его строении и происхождении — геоморфология. В зависимости от размеров форм земной поверхности различают мегарельеф, макрорельеф, мезорельеф и микрорельеф.

Мегарельеф — это наиболее крупные неровности земной поверхности — материковые массивы и океанские впадины. Макрорельеф — крупные формы земной поверхности, занимающие большую площадь, с колебаниями высот, измеряемыми сотнями метров и километрами (горные хребты, плоскогорья, равнины).

Мезорельеф — формы рельефа средних размеров с колебаниями высот, измеряемыми метрами и десятками метров (склоны, ложбины, балки, террасы и др). Микрорельеф — мелкие формы рельефа, занимающие незначительные площади, с колебаниями высот в пределах одного метра (западины, блюдца, бугорки и др.).

Разновидностью микрорельефа является нанорельеф — самые мелкие формы рельефа с колебаниями высот в пределах 30 см: кочки, неровности, связанные с обработкой почвы (борозды, гребни и др.).

Рельеф является важнейшим фактором при составлении крупномасштабных и остальных почвенных карт.

При крупномасштабном и детальном картографировании почв проводится анализ мезо- и микрорельефа. Мезорельеф и микрорельеф обусловливают перераспределение влаги и тепла, определяют миграцию растворимых веществ и мелкозема.

Формы мезорельефа складываются из различных элементов рельефа. При расчленении территорий в системе междуречий выделяются следующие элементы рельефа: вершины водоразделов, склоны, подошвы склонов, шельфы склонов, днища межсклоновых западин, днища и склоны оврагов, балок, ложбины, лощины, террасы, уступы и склоны террас (рис. 6.10).

Сочетания элементов рельефа образуют положительные формы мезорельефа — холмы, бугры, гривы, увалы, гряды, дюны, барханы, озы, камы, друмлины (рис. 6.11) — и отрицательные — балки, ложбины, лощины, овраги, карстовые понижения, промоины.

Холмом называется небольшое возвышение округлой формы с широким основанием, постепенно сливающимся с равниной (рис. 6.12). Высота холма 40-100 м, иногда до 200 м.

Бугор характеризуется меньшей высотой (10-25 м) и более крутыми склонами.

Грива, гряда, увал — удлиненные возвышения, отличающиеся от холма тем, что их длина в несколько раз превышает ширину.

Рис. 6.10. Отображение рельефа на топографической карте: а — пойма, первая надпойменная и коренная терраса реки; б — фотоснимок поймы и террасы той же реки

Гряды, имеющие форму длинных (до 30-40 км) узких валов моренного происхождения, называют озами. Их ширина 40-100 м, высота 25—30 м.

Друмлины — моренные холмы продолговато-овального очертания длиной до 25 км, шириной 10-150 м, высотой 5-25 м.

Камы — холмы моренного происхождения высотой до 100 м.

Гидрографическая сеть представляет собой систему понижений, по которым осуществляется сток поверхностных вод. Эта система имеет в плане вид ветвящегося дерева. Верхнюю часть гидрографической сети, в которой обычно отсутствуют постоянные водотоки, называют

Рис. 6.11. Схема соотношения ледниковых и водно-ледниковых форм материковых отложений

Рис. 6.12. Изображение холма на топографической карте масштаба 1:10 000

суходольной сетью. Различают следующие элементы суходольной сети: в верхней части суходольная сеть начинается ложбинами — линейными формами рельефа с глубиной до 1 м, имеющими пологие склоны не круче 3-8°, водосборная площадь ложбины до 50 га, ложбины обычно распахиваются; ниже по склону ложбина становится лощиной (рис.

6.13) или впадает в лощину, которая имеет хорошо выраженное дно, более крутые (8-15°) берега, глубина лощины до 8-10 м, ширина до 40-60 м, водосборная площадь лощины достигает 500 га; вниз по склону лощина расширяется и становится балкой или впадает в балку; балка (рис. 6.

14) имеет хорошо выраженную бровку, широкое дно, глубина балок 6-20 м, ширина 60-200 м, площадь водосбора до нескольких тысяч га, на дне балки обычно хорошо выражено русло временного водостока. Балки впадают в речные долины, являющиеся наиболее древней частью гидрографической сети.

Долина реки отличается от балки наличием постоянного водостока и связанной с ним формы рельефа — поймы.

К современным образованиям относятся водороины, промоины и овраги (М.С. Кузнецов, 1996).

Водороины — размывы в почве глубиной 0,2-0,6 м, которые заравниваются при вспашке.

Промоины — размывы глубиной 0,5-3 м, шириной 0,5-8 м, которые невозможно выровнять с помощью обычных агротехнических приемов (рис. 6.15). Промоины часто захватывают не только толщу почвы, но и почвообразующую породу. Для засыпания промоин необходимо завозить грунт со стороны.

Овраг (рис. 6.16), в отличие от водороин и промоин, вырабатывает собственный (вогнутый или ступенчатый) профиль, который отли-

Рис. 6.13. Изображение лощины на топографической карте масштаба 1:10 000

Рис. 6.14. Изображение балки на топографической карте масштаба 1:10 000

Рис. 6.15. Промоины (1) и овраги (2) шириной от 3 до 10 м на крутом склоне (увеличено с масштаба 1:10 000)

Рис. 6.16. Овраг шириной более Юм (увеличено с масштаба 1:10 ООО)

чается от профиля склона. Глубина оврагов может достигать 30 м, а ширина — 50 м. Более 80% оврагов относится к коротким (до 500 м).

Для определения степени вертикального и горизонтального расчленения рельефа используют легкочитаемые по топографической карте условные линии в местах пересечения различных склонов — водораздельные и подошвенные линии, тальвеги и бровки (рис. 6.17).

Водораздельная линия проходит по наивысшим точкам двух противоположных склонов и является границей водораздела. Горизонтали на топографической карте в местах пересечения с водораздельной линией сильно изогнуты.

Подошвенная линия разделяет основание склонов и равнинные участки, служит границей смытых и намытых почв.

Тальвеги представлены наиболее низкими частями дна оврагов, балок, русел рек. На топографических картах горизонтали в местах пересечения с линией тальвега сильно изогнуты.

Бровка — это линия резкого перегиба склона, она отделяет склоны, сильно отличающиеся крутизной. Расположены бровки по краям балок, оврагов, террас. В табл. 6.2, 6.3 представлены группировки рельефа по степени горизонтального и вертикального расчленения.

Рис. 6.17. Схематизированное изображение горизонталями склона долины реки с прилегающими к нему частью водораздельной поверхности и частью речной террасы (по А.В. Гедымину, 1990)

Группировка рельефа по степени горизонтального расчленения

| Степень расчленения | Расстояние между водораздельной линией и тальвегом, м |

| Слаборасчлененный | Более 1000 |

| Среднерасчлененный | 100-1000 |

| Сильнорасчлененный | 50-100 |

| Очень сильнорасчлененный | Менее 50 |

Группировка рельефа по степени вертикального расчленения

| Степень расчленения | Амплитуда перепада высот водораздела и тальвега, м | |

| Равнинные территории | Холмистые территории | |

| Мелкорасчлененный | Менее 2,5 | Менее 25 |

| Среднерасчлененный | 2,5-5,0 | 25-50 |

| Глубокорасчлененный | 5-10 | 50-100 |

Составление карты форм и элементов рельефа

Построить карту форм и элементов рельефа на основе топографической карты (см. рис. 6.1), используя в качестве образца фрагмент карты форм и элементов рельефа (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Карта форм и элементов рельефа (уменьшено с масштаба 1:10 000):

Определение на карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности, подъемов и спусков, крутизны скатов

Понятие прямоугольных координат

Прямоугольные координаты представлены в виде точек пересечения предполагаемых линий по данным взаимно перпендикулярных осей на плоской поверхности. Обычно данные оси на плоскости условно обозначаются латинскими буквами x (абсцисса), y (ордината). Предполагаемые линии, пересечение которых является точкой местоположения, определяются по целым и дробным числовым показателям на указанных осях.

В классической науке такая система носит название декартовая система. Однако классическая система Декарта и применяемая в целях топографического обозначения объектов на карте несколько различаются между собой. Так, в системе расположение осей повернуто на 90 градусов по углу. Названа такая система в честь основателя – Гаусса.

Система Гаусса используется для разделения всей территории Земли на отдельные зоны. Внутри каждой из зон координат идёт обозначение своих числовых выражений предполагаемых линий определения точек. Важным моментом является установление точки отсчёта внутри зоны.

Обычно в качестве такой точки выступает место пересечения срединного меридиана в полосе с экватором планеты. Данная точка не имеет материальной величины, так что обозначается она в качестве нулевой отметки, а её значение всегда равно нулю.

В целом такая система имеет вид сетки с бесконечным количеством числовых значений. Там могут отображаться две группы числовых значений:

- Значения со знаком минус – для обозначения объектов, находящихся южнее и к западу нулевой отметки.

- Положительные числовые значения – для указания мест расположения точек восточнее и севернее центральной точки системы координат.

Однако это не полная характеристика значений, указываемых в прямоугольных координатах точек на топографических картах. К примеру, при обозначении точек расположения на топографических картах отрицательные значение не используются.

Соотношение прямоугольных координат с другими системами обозначения точек на карте

Помимо непосредственного использования прямоугольной системы или системы Гаусса часто возникает необходимость сопоставления данных в указанной системе и на обычной географической карте. В таких случаях используется несколько методов:

- Метод перевода значения из числового значения в стандартные значения (широты и долготы).

- Способ наложения значения расстояний по масштабу.

- Метод сопоставления географической карты с целой зоны Гаусса.

Практическое применение находит лишь первый метод, так как он признан официальным способом переложения координат объектов недвижимости из обычной топографической карты в географическую. Именно данный способ используют государственные службы и частные специалисты.

С другой стороны, это один из самых сложных способов, требующий специальных навыков и знаний. Кроме того необходимо наличие сведений о ключевых топографических точках.

Самым простым способом признаётся метод наложения расстояния. По сути, зная масштаб, вычислить координаты может даже школьник при помощи обычной линейки. Однако погрешность в таком случае может быть равна десяткам километров.

Метод сопоставления карт применяется крайне редко. К примеру, такой способ может быть использован при корректировке генерального плана расширения населённых пунктов, определения границ регионов и государств.

Но данные методы позволяют не только решить частные проблемы, но и узнать координаты искомого объекта недвижимости. Такое стало возможным после предоставления открытого доступа к картам GPS. Постоянное спутниковое наблюдение за поверхностью земли позволило с точностью до метра определить местоположение практически любого объекта, не оснащенного радиопоглощающим покрытием.

Выяснить местоположение путем сопоставления данных с GPS и топографической карты может практически любой человек. Для этого необходимо:

- получить данные географических координат из системы GPS, выраженные в широте и долготе;

- по ним вычислить зону Гаусса (срединный меридиан в зоне);

- переложить точку соответственно зоне Гаусса.

Разумеется, задача не простая, но зато выполнимая. Другой вопрос – официальный статус такого вычисления.

Определение точек на карте по координатной сетке

Координатную сеть иначе ещё называют километровой, так как на мелких картах величина квадратов сетки равняется километру. На подобных картах километровая сеть изображается в виде линий, прочерченных параллельно осями и имеющих определённый интервал между собой. Интервал устанавливается в зависимости от масштаба.

Так, при масштабе 1 : 25 000 значение интервала равняется 4 сантиметрам. При большем масштабе интервал не бывает меньше 2 сантиметров, невзирая на реальное расстояние между линиями. При масштабе больше чем 1 : 500 000 сетка прямо не изображается. Обозначаются лишь выходные метки по краям карты.

Координатная сеть является условной для отдельной зоны, и для сопоставления топографии соседних зон по краям карты оставляются отметки сетки, которые соответствуют выходам сетки соседней зоны.

При обозначении значений координат на топографических картах координатная сеть позволяет быстрее обозначить необходимую точку. Отсчет расстояния идёт от границ квадрата координатной сетки. Каждая из сторон отдельного квадрата сетки имеет заранее определенную реальную длину в километрах (1, 2 и т. д. километров).

Официальный статус определённых прямоугольных координат объектов недвижимости

Выявленные частным образом координаты никогда не будут иметь официального статуса. Ведь в целях топографии законодательством установлены специальные ГОСТы определения местоположения объектов недвижимости. Но при желании одним из вышеуказанных способов можно проверить соответствие официальных данных по тому или иному объекту недвижимости.

Очень редко, но всё же встречаются случаи, когда официальные данные в службе геодезистов не совсем точны. Никакого практического значения в повседневной жизни данный фактор может и не иметь. Однако он важен при определении так называемых «красных линий» на топографических картах. Это линии, по которым будут пролегать дороги и инженерные линии, и которые будут в будущем реквизированы.

Если по топографической карте данные объекта недвижимости указаны неверно, то его владелец может оказаться жертвой ошибочной реквизиции. Чтобы такого не случилось, при выявлении несоответствий фактических и официальных топографических координат необходимо сообщить об этом в уполномоченный орган (кадастр).

Если в удовлетворении ходатайства о проведении проверки и внесении изменений служба откажет, то можно добиться своего через суд. В таком случае будет назначена отдельная экспертиза с привлечением сторонних специалистов. В целом, процедура расходная и отнимает много времени, но рано или поздно владелец недвижимости может с таким столкнуться.

Источник: bezpalatki.ru

Абсолютная и относительная высота

Для более точного изображения рельефа при составлении топографических карт и планов местности используются специальные условные обозначения.

Поскольку Земля имеет неоднородную поверхность – горы, равнины, холмы и впадины, то каждый объект, находящийся на планете, имеет собственные координаты и определение уровня высоты, которые помогают человеку более точно описать особенности земной поверхности.

Высота является одним из самых важных географических показателей, определяющих положение объекта на местности для создания объемного рельефа на плоской карте.

Что такое нулевая поверхность

Любые объекты на карте имеют особую отметку высоты – «над» или «ниже» уровня моря. Что это за точка и как она определяется?

Уровень моря – это средняя величина, вычисляемая из уровней всех водоемов Мирового океана, находящихся в спокойном состоянии.

Измерения проводятся при помощи специальных приборов, отмечающих уровень воды по отношению к отвесной линии.

Поскольку уровень мирового океана зависит от многих факторов, то для определения среднего значения необходимо сверять данные на протяжении многих лет.

Учеными выделено несколько уровней: прилив, отлив, среднесуточный, среднегодовой и т.д. После чего, на основе многолетних исследований вычисляется среднемноголетний уровень мирового океана, который и принимается за начальную точку отсчета при измерении высот.

Опираясь на заключения специалистов, на картах и планах ставятся пометки «выше» или «ниже» уровня моря.

Из этого следует, что определение размещения объекта в пространстве по отношению к уровню моря является разницей между нулевой координатой и конечной точкой измерения.

Что такое абсолютная и относительная высота

Стандартной международной единицей измерения высот является метр. Абсолютная высота может иметь не только положительные значения, но и отрицательные. Уровень земной поверхности колеблется в диапазоне от 8848 (г.Эверест – самая высокая точка) до -400 (впадина Мертвого моря). Для того чтобы узнать, чем относительная высота отличается от абсолютной, нужно знать определение этих понятий.

Абсолютная высота – это расстояние от начальной координаты, где точкой отсчета является среднегодовой уровень моря или океана, до измеряемого объекта.

Относительная высота – это расстояние от любой точки, принимаемой за нулевую отметку, до измеряемого объекта.

Разница между относительной и абсолютной высотой называется нивелированием.

Чем относительная высота отличается от абсолютной

Исходя из определений высот, становится понятно, что различие между абсолютной и относительной высотой заключается в начальной точке отсчета. В случае с абсолютной высотой за начальную точку принимается среднегодовой уровень моря или океана, находящегося в спокойном состоянии. Также отличительной чертой абсолютной высоты является то, что она может иметь как положительное (если объект расположен выше точки отсчета), так и отрицательное значение (если объект расположен ниже уровня моря).

В то же время при определении относительной высоты, точкой отсчета является произвольная плоскость, имеющая координаты, отличные от уровня моря. Из этого следует, что относительная высота может иметь только положительное значение, поскольку является высотой одного объекта только по отношению к другому, расположенному на земной поверхности.

Как определяется абсолютная высота

Для определения абсолютной высоты ученые используют уровень моря, который принимается за нулевую отметку. В некоторых местах, удаленных от водоемов, устанавливаются знаки с обозначением абсолютных координат, от которых, при необходимости, можно отталкиваться при измерении точного уровня вертикальной плоскости до нужной отметки.

Как определяется относительная высота

Для определения относительной высоты используется специальная линейка – нивелир, представляющий собой рейку, высотой 1метр. К ее верхней части под прямым углом прикреплена короткая планка, которая позволяет установить рейку перпендикулярно измеряемого объекта.

Для измерения высоты нивелир устанавливается в начальной точке, принимаемой за нулевую отметку, и, развернув планку в сторону объекта измерения для проведения визуальной линии – горизонтального продолжения планки. Верхняя точка отрезка является следующей отправной точкой измерения. Таким образом, действия нужно повторять до достижения вершины измеряемого объекта. Путем сложения количества высот переставляемого нивелира вычисляется общая высота объекта.

При отсутствии специальной линейки можно воспользоваться любым другим предметом с известной высотой. Кроме того, измерить относительную высоту можно даже при помощи собственного роста.

Как определяется абсолютная высота в России

Поскольку ученые выяснили, что уровень водной поверхности в разных странах имеет некоторые отличия, то на территории России и стран бывшего СССР для определения абсолютной высоты объектов используется среднемноголетний уровень Балтийского моря и сообщающихся с ним водоемов, который принимается за начальную точку отсчета. Для его определения ученые используют специальный прибор – футшток, который установлен в г.Кронштадт.

Самые высокие абсолютные высоты мира

Гора Джомолунгма

Эта гора занимает первое место среди горных вершин земной поверхности, ее высота составляет 8848м. Она является частью горной системы Гималаи, разделяющий Тибетский автономный округ (Китай) и Непал. Поскольку для многих это место тесно связано с религией, гора имеет множество названий, данных разными народами, но самое популярное среди них – Эверест. Кроме того, гора входит в состав национального парка Непала –Сагарматха.

Из-за своей высоты, гора кажется непокорной человеку, что ежегодно манит все больше новых искателей приключений. Но, не смотря на грозный и неприступный вид, подъем на Эверест не несет большой опасности профессиональным альпинистам, но и не будет для них очень легким, поскольку со всех склонов периодически сходят ледяные лавины, формирующиеся на высоте около 5000м.

Высота г.Чогори составляет 8614м, что позволяет ей занимать 2-е место по высоте среди мировых горных вершин, хотя много лет назад она считалась самой высокой горой Земли. Чогори расположена на границе Пакистана и Китая и входит в состав горной системы Каракорум.

Естественно, альпинисты всего мира пытались покорить неприступную гору еще с начала XX века, но достичь ее вершины впервые смогли итальянцы в 1954г. Самым сложным и опасным маршрутом долгое время считалось восхождение по западному склону, но и его вскоре одолели альпинисты-экстремалы.

Горный массив Канченджанга

Канченджанга – это объединенный участок горной системы, имеющий 5 вершин, 4 из которых высотой более 8 тыс.м. Самая высокая из них имеет высоту более 8586м и занимает 3-е место среди высочайших гор на поверхности Земли. Находится горный массив в Гималаях и каждая вершина имеет собственное название: самая низкая – Кангбачен (7900м), а остальные – Канченджанга Центральная (8480 м), Канченджанга Южная (8490 м), Канченджанга Западная (8500 м).

Канченджанга является одной из самых опасных гор, где во время восхождений погибает почти каждый 5-й альпинист. Несмотря на опасность, в 1955г. участники экспедиции из Великобритании впервые смогли подняться на вершину Канченджанга.

Гора Лхоцзе

Одна из вершин горной цепи Гималаи – г.Лхоцзе по праву занимает 4-е место среди самых высоких гори является одной из самых труднодоступных гор для восхождения. Также как и Эверест, она граничит с Китаем и Непалом, а также является частью национального парка Сагарматха.

Гора имеет форму пирамиды с 3-мя гранями, которые разделены скалистыми образованиями – гребнями. Самым высоким считается восточный гребень, увенчанный 3-мя вершинами, превышающими высоту 8000м: Лхоцзе-Шар (8380 м), Лхоцзе Средняя (8410 м) и Лхоцзе Главная (8520 м). Высотой горы принято считать ее наивысшую отметку – 8520м.

К началу 2000-х гг.не более 250 человек решились покорить горную вершину Лхоцзе, но удачно завершили восхождение только ¼ часть пытавшихся. К сожалению, не менее 10 человек погибли при попытке покорить вершину горы.

Гора Макалу

Гора Макалу, расположенная в 20км от Эвереста, занимает 5-е место среди самых высоких гор Земли. Также является частью горной цепи Гималаи и граничит с Непалом и Китаем.

В горный массив включены 2 вершины, высота которых превышает отметку в 8000м: Восточная, с высотой 8010м и Главная – высотой 8480м. высота главной вершины считается абсолютной высотой горы.

Не смотря на то, что гора не является самой высокой, далеко не каждый альпинист решиться на покорение ее вершины. Из тех, кто попробовал достичь верхней точки, желаемого добивались лишь 1/3 часть любителей экстрима.

Самые высокие абсолютные высоты России

Множество вершин, признанных самыми высокими горами России, являются частью одной системы гор – Большой Кавказ, разделяющей Каспийское и Черное море.

Эльбрус

Гора Эльбрус является не только самой высокой точкой на территории России, ее абсолютная высота достигает отметки 5640м, но и затухшим древним вулканом, который когда-то внушал неподдельный ужас, но на сегодняшний день покрытым ледяной коркой, местами достигающей толщины более 200м. Эльбрус входит в состав Бокового хребта Кавказского массива гор и имеет 2 вершины – восточная и западная. Их высота отличается всего лишь на 20м.

Дыхтау

Это 2-я по высоте гора в России, ее вершина находится на расстоянии 5200м выше уровня моря. В переводе с балкарского название горы звучит как «крутая гора», что точно определяет ее суть. Со стороны гора выглядит очень строго – темные гранитно-гнейсовые породы разбавлены полосами жемчужно-белого снега и увенчаны сизыми облаками, которые скрывают вершину горы, уходящую далеко за их пределы.

По сложности восхождения Дыхтау не уступает ощущениям при первом взгляде на чопорную красавицу, облаченную в мрачные одежды. Альпинисты проложили не менее 10 различных маршрутов к вершине, но каждый имеет свои нюансы и ни один из них не подходит для новичков, для его покорения необходимо иметь уровень подготовки выше среднего.

Коштантау

Третьим лидером по высоте в России является г.Коштанау. Ее высота составляет 5150м над уровнем моря. Иногда гора одаривает посетивших ее скалолазов прекрасными погодными условиями и относительной легкостью преодоления пути, но чаще всего гора покрыта плотным ледяным покрывалом, что значительно осложняет восхождение альпинистов-покорителей.

Первое восхождение по склонам Коштанау закончилось гибелью нескольких альпинистов. С того времени, все маршруты, проложенные к вершине горы имеют повышенный уровень сложности.

Пик Пушкина

Пик Пушкина – это вершина горы, находящейся в центре Бокового Кавказского хребта и расположенной в Кабардино-Балкарии в составе массива гор Дыхтау. Ее высота достигает отметки в 5100м над уровнем моря.

Начинающие альпинисты предпочитают покорять вершину по южному склону, в то время как северная сторона открывает путешественникам наиболее живописные пейзажи, припрятав дополнительные трудности во время восхождения.

Джангитау

Джангитау, что в переводе означает «новая гора» – это одна из горных вершин срединной части Главного Кавказского хребта, разделяющей Грузию и Россию и 5-я по высоте гора на территории РФ. Высота ее основной вершины составляет 5090м над уровнем моря. Гора Джангитау является центральной точкой горного массива Безенгийская стена и самой опасной горой для альпинистов. Проложенные тропы подходят для восхождения только самым опытным альпинистам, поскольку уровень сложности маршрутов достигает критичной отметки. Многие восхождения имели трагический финал.

Еще одной точкой для определения высоты является центр Земли. Такой способ используется крайне редко. При этом, из-за сжатия Земли в районе полюсов, идентификация высот над уровнем моря теряет свою актуальность. В этом случае самой удаленной точкой от центра земного шара становится вулкан Чимборассо, расположенный в Республике Эквадор.

Источник: karatu.ru