Мы так привыкли к железным дорогам, что считаем их наличие само собой разумеющимся. Но по историческим меркам, они появились совсем недавно. О том, как это было и с чего все начиналось — в этой статье

До определенного отрезка времени человечество прекрасно передвигалось на лошадях. Однако с увеличением торговых и прочих контактов между городами и целыми странами необходимо было найти новый вид передвижения по суше, с помощью которого можно было бы надежно и быстро перевозить людей и грузы, преодолевая десятки и сотни километров.

И такой транспорт появился в первой половине XIX века Прообразом современных железнодорожных рельс стали так называемые лежни, известные еще в середине XVI века — деревянные брусья, уложенные в рудниках, угольных шахтах и на каменных разработках. Вполне возможно, лежни применялись и раньше, однако более ранние исторические упоминания о них не сохранились.

Получаемый таким образом колейный путь пригоден для перевозки грузов с помощью лошади, причем лежни позволяли перевозить груз, который был четырехкратно больше того, что можно было перевезти по обычной дороге. Быстрый износ дерева навел на мысль использовать чугунные либо железные полосы для их укрепления, а чтобы предотвратить частые сходы повозок с колейного пути начали делать закраины.

1 канал Началось строительство железной дороги в Туве

Полноценные чугунные рельсы появились в XVIII веке. Одной из первых была построена чугунная дорога на Александровском заводе в Петрозаводске в 1788 году, ее длина составляла примерно 160 метров. Ширина колеи составляла около 0,8 метров, рельс использовался уголковый.

Несовершенство конструкции рельсов навел русского горного инженера П. К. Фролова на мысль о выпуклых рельсах с эллиптической формой поверхности. Катящиеся по ним колеса обладали соответствующим желобом. Данная конструкция рельса во многом была сходной с современным железнодорожным рельсом.

Первую конно-чугунную дорогу с применением рельс с эллиптической формой поверхности построили в России в 1806-1809 годах, ее протяженность составила примерно два километра. Эта дорога, построенная Фроловым на Змеиногорском руднике Колывано-Воскресенских заводов на Алтае, примечательна тем, что она являлась первой в мире железной дорогой с насыпями, выемками, виадуком и мостом через реку.

Одна лошадь была способна по этой дороге везти груз в 25 раз больший, нежели по грунтовой дороге. Стоит отметить, что похожие дороги появились в Америке спустя 17 лет. Большую роль в развитии железнодорожного транспорта внесли отец и сын Черепановы, крепостные заводчиков Демидовых — Ефим Алексеевич (1774-1842) и Мирон Ефимович (1803-1849).

В конце 1810-х годов при Выйском заводе Ефим Черепанов создал «механическое заведение», где под его началом трудились слесари, кузнецы и плотники. На этой базе Ефим в 1820 году построил первую опытную паровую машину. Впоследствии «заведение» превратилось в «Выйскую машиностроительную фабрику».

В обстановке почти тотального недоверия отец и сын Черепановы с трудом получили в 1824 году разрешение и десять тысяч рублей на постройку полностью функциональной паровой машины. В итоге, была создана 30-сильная паровая машина для медного рудника. С 1824 года Черепановы построили свыше 20 машин мощностью от 2 до 60 лошадиных сил.

Капитальный ремонт железной дороги — все процессы / Railway track complete repair — all processes

В 1833 году Мирона откомандировали в Англию, чтобы изучать опыт «выделки полосного железа посредством катальных валов» и «томления и плавки стали на тамошний манер». Эта поездка подстегнула Черепановых к постройке первого отечественного паровоза, который в августе 1834 года пустили на «колесопроводы».

Паровоз мог перевозить 3,5 тонны груза со скоростью до 15 км/ч, двигаясь по чугунной рельсовой дороге протяженностью 800 метров. В марте 1835-го Черепановы закончили постройку второго паровоза, чья грузоподъемность равнялась 17 тоннам. Для применения паровозов была построена железная дорога Нижнетагильских заводов длиной 3,5 километра.

Именно эта дорога является первой в России, а не Царскосельская. Последняя же была запущена в действие 30 октября 1837 года, когда в 12 часов 30 минут паровоз по имени «Проворный» отправился по железной дороге Санкт-Петербург-Царское Село. Это была дорога общего пользования. К сожалению, начинания Черепановых не получили достойного развития.

Заметим также, что лишь в 1833-м Ефим получил вольную, а Мирон — в 1836-м, при этом у каждого бралось обязательство «на службу господам доверителям» (своим бывшим господам Демидовым). Тем не менее, Черепановы сделали Россию второй после Англии страной в мире, строящей паровозы. Кстати, о стране Туманного Альбиона.

Здесь действительно к идее железнодорожного сообщения относились весьма серьезно. В 1794 году англичане построили первую конно-железную дорогу, которая всем известна под названием конка. Уже в 1803 году заработала конка общественного пользования, т.е. с передвижением пассажирских экипажей — это случилось в графстве Суррей возле Лондона.

Первый паровоз также построил британец. Им оказался Ричард Тревитик (Richard Trevithick), создавший повозку с паровым двигателем, способную двигаться по рельсам со скоростью 7 км/ч и перевозить состав весом 7 тонн (данный локомотив сегодня хранится в Кенсингтонском музее, Великобритания). Для испытания паровоза Тревитика в Лондоне в 1804 году построили скромную рельсовую дорогу.

По ней и «бегал» паровоз, которой очевидцы испытаний прозвали «Лови меня, кто сможет». Конструктивно паровоз Тревитика представлял собой двухосную раму с четырьмя колесами, паровым котлом с одной паровой трубой внутри. Поршень рабочего цилиндра выдавался вперед — его движение, c помощью зубчатых колес и кривошипа, передавалось на колеса.

Этот паровоз даже был использован на руднике, но своей тяжестью он так давил на чугунные рельсы, что те просто изнашивались, отчего паровоз прекратили эксплуатировать. Следующий паровоз тоже оказался слишком тяжелым, и только третий, появившийся в 1808 году, смог приблизиться к идеалу тех лет, разгоняясь до 30 км/ч.

Стоит отметить, что Тревитик являлся создателем первого в Англии паромобиля (1801 год), и именно отталкиваясь от этой паровой автомашины он и построил свой паровоз. Тревитик был механиком на заводе знаменитого Джеймса Уатта (James Watt); последний, являясь изобретателем паровой машины двойного действия, и слышать не хотел о каких-то экспериментах его служащих. Тревитик новаторски предлагал существенно повысить давление пара, на что Уатт высокомерно заявил: «Только убийца, ни во что не ставящий человеческую жизнь, может настаивать на применении пара в 7-8 атмосфер!» История доказала правоту простого механика. К великому сожалению, Ричард Тревитик разорился в 1811 году, а в 1816-м и вовсе уехал жить в Южную Америку. На родину Ричард Тревитик возвратился в 1827-м, где умер в нищете.

Гораздо больше повезло другому британцу — Джорджу Стефенсону, труды которого наконец-то обратили внимание государства на полезность паровозного сообщения. В 1814 году он спроектировал свой первый паровоз для буксировки вагонеток с углем на рудниковой железной дороге.

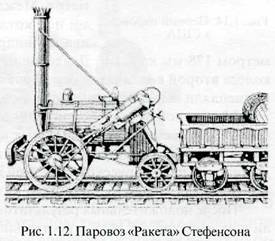

6 октября 1829 года впервые в истории человечества были проведены паровозные гонки, целью которых было выявление самого лучшего паровоза. Победителем признали паровоз «Ракета», созданный Стефенсоном, чья средняя скорость составила 19 км/ч, а максимальная скорость — 48 км/ч. «Ракета» передвигал груз массой 13 тонн.

Кстати, в те времена паровозам, ввиду их малочисленности, давали имена подобно пароходам. Уже тогда переходить железнодорожные пути было опасно — во время церемонии открытия дороги Ливерпуль-Манчестер 15 сентября 1830 года паровозом по имени «Нортумбриан», развивавшим скорость свыше 40 км/ч, был насмерть сбит член парламента Уильям Хаскиссон (William Huskisson), которому вздумалось перейти железнодорожный путь перед самым «носом» движущегося паровоза. Хаскиссону, видите ли, нужно было поговорить с лордом Веллингтоном (Wellington), стоявшем по другую сторону железнодорожного полотна. Таким образом, Уильям Хаскиссон вошел в историю как первая жертва поездов, но это трагическое событие, впрочем, не повлияло на дальнейшее распространение паровозов.

С 1880 года начались эксперименты по возможности использования электричества на железной дороге. Не остался в стороне и знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон (Thomas Edison), испытав электрическую тягу на железной дороге в Менло-Парк.

Спустя девять лет под Петербургом, в Гатчине, русский инженер И. В. Романов построил первую в России электрическую железную дорогу длиной 0,2 километра. А в 1895 году в США (на линии Балтимор-Огайо) впервые в мире железнодорожный подвижной состав тронулся с помощью электрической тяги.

Электровоз, в отличие от тепловоза, является неавтономным локомотивом, требующим снабжения электрическим током для своего движения. Электроэнергию он может получать из внешней электросети либо от собственных аккумуляторов. Большое значение для развития электровозов имели работы американского изобретателя Лео Дафта (Leo Daft), который в 1883 году построил электровоз «Ампер».

Данный локомотив весил 2 тонны и мог везти 10 тонн с максимальной скоростью 16,7 км/ч. С начала ХХ века электровозы, ввиду своей экономичности, начинают приобретать популярность. Например, в 1902 году немцы стали выпускать электровозы с конструкционной скоростью 210 км/ч.

Правда, паровые локомотивы пока не собирались сдавать позиции, и в той же Германии в 1904 году был испытан паровоз «Борзиг N 05», развивавший рекордную скорость — 201 км/ч. Правда, уже на следующий год американцы испытали паровоз со скоростью 204 км/ч. (в штате Пенсильвания). Примерно в это же время инженеры задумались о создании тепловозов.

Первый локомотив c двигателем внутреннего сгорания построил Готтлиб Даймлер (Gottlieb Daimler). Двигатель был двухцилиндровым. Первая демонстрация тепловоза состоялась 27 сентября 1887 года в Штутгарте на фольклорном фестивале.

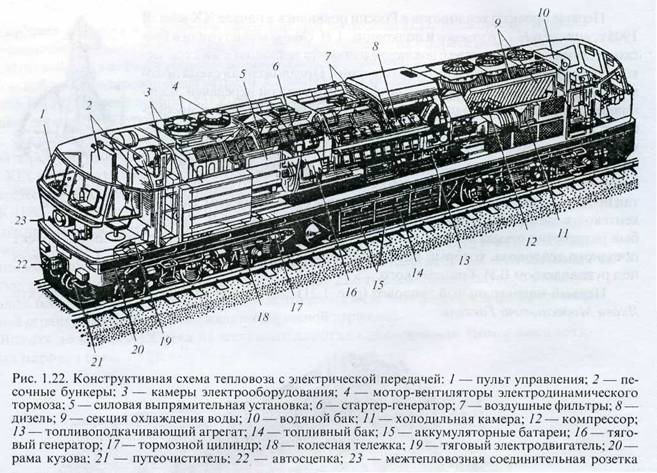

У тепловоза первичным двигателем служит двигатель внутреннего сгорания, как правило, дизель. Тепловозы появились в начале XX века, как эффективная замена паровозам. Несмотря на создание в то же время электровозов, тепловозы не утратили своего значения до сих пор, поскольку выгодно отличаются своей автономностью.

Первый тепловоз для работы на магистральных линиях начали создавать под руководством Рудольфа Дизеля (Rudolf Diesel) в 1909 году. В июле 1913 года компания General Electric (США) представила тепловоз, работавший на бензине, но спустя несколько лет отказалась от подобных локомотивов, разработав собственный дизель. Первые опытные тепловозы General Electric были выпущены в 1917-1918 годах.

Однако уже с 20-х годов прошлого века тепловозы начинают использоваться на железных дорогах (сначала маневровые, а затем — пассажирские). Однако, несмотря на очевидные преимущества тепловозов и электровозов, паровозы очень долго служили человечеству повсеместно. Производство пассажирских паровозов в СССР, например, было прекращено в 1956 году. А из эксплуатации советские паровозы были выведены лишь в 1974 году (на Забайкальской железной дороге). В некоторых странах третьего мира паровозы эксплуатируются до сих пор, а в развитых — используются для развлечения.

Как видим, спустя почти 200 лет с момента появления первых паровозов человечество по-прежнему использует и силу пара, и дизельное топливо, и электричество, чтобы передвигаться самому и перевозить по суше многотонные грузы. Безусловно, все это время инженерная мысль не стояла на месте, чему свидетельство — поезда на электромагнитной подушке. Их зовут маглевы (от англ.

Magnetic Levitation), и о возможности создания подобных локомотивов инженеры стали задумываться еще в первой половине ХХ века. Данный тип поезда движется на магнитном подвесе, не касаясь поверхности рельса. Единственная тормозящая сила для маглева — сила аэродинамического сопротивления.

Есть три основных технологии магнитного подвеса поездов: на сверхпроводящих магнитах (электродинамическая подвеска, EDS), на электромагнитах (электромагнитная подвеска, EMS) и на постоянных магнитах. Однако лишь в 1969 году в ФРГ началось строительство магнитной трассы, а через два года маглев «Трансрапид-02» впервые в мире прокатил пассажиров, левитируя над поверхностью. (Между прочим, свои маглевы немцы строили, базируясь на работах ученого Германа Кемпера (Hermann Kemper), получившего в 1934 году патент на магнитоплан.

Свои первые опыты с использованием магнитной подушки Кемпер поставил еще в 1922 году). Что касаемо «Трансрапид-02», то представлял он собой пятитонную кабину на четыре места, которая на трассе длиной 660 метров возле Мюнхена развивала скорость до 90 км/ч.

В 1979 году на 908-метровой пассажирской линии в Гамбурге стал разъезжать «Трансрапид-05», перевозивший 68 человек на максимальной скорости 75 км/ч. Следующей страной, начавшей разработку магнитопланов, стала Япония. Здесь сделали ставку на высокую скорость, и в 1979 году представили маглев «МЛ-500», способный развивать скорость до 517 км/ч.

В Великобритании с 1984 года функционировала бирмингемская магнитная дорога, над которой почти 11 лет перемещался малоскоростной локомотив. Бирмингемский маглев считается первым коммерческим поездом в своем роде. В 2002 году коммерческую магнитную дорогу длиной 30 километров открыли в Китае (регулярные рейсы начались в марте 2004-го).

По ней на скорости 450 км/ч проносится маглев производства компании Transrapid International, являющейся дочерним предприятием Siemens AG и ThyssenKrupp. Несмотря на высокую скорость и малошумность, маглевы имеют ряд существенных недостатков.

К ним относятся высокая стоимость создания и эксплуатации магнитного пути, большое потребление электроэнергии, вред от электромагнитного поля, очень сложная путевая инфраструктура. От постройки магнитных трасс отказывались, в свое время, и в Германии, и в Великобритании, и в бывшем Советском Союзе. Здесь, например, можно вспомнить случай с берлинской маглев-трассой, запущенной для перевозки пассажиров 28 августа 1989 года. Дорога соединяла три станции и имела протяженность 1,6 километра, однако 17 сентября 1991 года магнитную дорогу демонтировали, т.к. она пересекала очень важную линию метро, а Берлин, после объединения Западной и Восточной частей, оказался не готов к возросшему пассажиропотоку. Таким образом, удел немногочисленных маглевов на сегодняшний день — езда по единичным трассам, ибо конкурировать с железной дорогой и метрополитеном им практически невозможно.

Источник: 3dnews.ru

1.1 Краткий исторический обзор ж.д. в России и за рубежом

Пути сообщения были всегда и везде. Наземный транспорт зародился в глубокой древности. История наземного транспорта, выделившего из себя новый вид—железнодорожный, уходит вглубь веков. Эта история, как нам кажется, представляет собой интереснейшее и увлекательное повествование о развитии человеческого общества, начиная с древнейших цивилизаций. Известный писатель, потомственный железнодорожник Владимир Чивилихин считал, что «история—давняя состоявшаяся реальность жизни, а все героическое в истории нужно человечеству для будущего».

В древних странах строили сухопутные дороги, по которым, используя животных, перевозили грузы и людей. Сохранившиеся дороги Древнего Рима, Великого шелкового пути из Китая в Среднюю Азию и др. вызывают удивление по качеству строительства и протяженности сообщений. По таким дорогам лошади и волы везли повозки, скакали всадники, передвигались караваны верблюдов, шли пешие люди, перемещались воины.

Развитие путей сообщения проходило в зависимости от культурных преобразований и изменений в обществе. Средневековый период вплоть до XV века характерен ведением войн. Затем наступило бурное изменение в жизни европейских народов. Быстро росло число мануфактур, появились горные и металлургические предприятия, требующие перемещения большого количества грузов, создания новых видов транспорта. Большое количество существующих в то время дорог были совершенно непроходимыми, а скорости движения и количество перевозимого груза зависели от силы и выносливости лошадей.

Первые попытки создания более совершенных колейных дорог были предприняты в древние времена. Так, в Древнем Египте, Греции и Римской империи существовали колейные дороги, предназначенные для транспортировки тяжелых грузов. Они имели две параллельные углубленные борозды, по которым катились колеса повозок.

В средневековых рудниках появились дороги, по деревянным рельсам которых передвигались деревянные вагоны с деревянными колесами. В XV—XVI вв. в копях и рудниках Западной Европы прокладывались деревянные лежни для вагонеток (рис. 1.2).

На заводских дворах России использовались лежневые пути, по которым перемещались вагонетки, называемые «собаками» за громкий лязгающий звук, издаваемый ими при движении.

В XVI веке на рудниках использовались гладкие деревянные рельсы, зарытые в землю. Телега или вагонетка по таким рельсам, по сравнению с обычной дорогой, катилась легче, и лошадь могла везти значительно больше груза.

В 1680 г. в Англии от рудников Ньюкасла к порту на реке Тайн была проложена первая дорога с деревянными направляющими (лежнями). Груженные углем вагоны (челдроны) сами катились под уклон к порту. Кондуктор регулировал скорость, сидя на рукоятке рычажного тормоза, а лошадь трусила сзади на поводке (рис. 1.3). Лошадь затем тянула в гору пустую повозку.

Однако поверхность деревянных брусьев, очень быстро изнашивающаяся, становилась неровной, поэтому люди стали применять металл для изготовления рельсов, а затем искать замену мускульной энергии машинами.

В России начало строительства рельсовых дорог относится к XVII веку, когда первые лежневые пути были использованы в горно-металлургическом производстве.

В 1763 г. на Алтае гениальный русский изобретатель Козьма Дмитриевич Фролов построил на Змеиногорском руднике Колывано-Воскресенских заводов чугунную дорогу на опорах, по первым в мире металлическим рельсам (лежням) которой перемещались вагонетки, груженные рудой. На этой же дороге К.Д. Фролов сделал первую попытку использовать для перемещения вагонеток механическую силу, применив колесо, вращаемое водой, систему лебедок и канатов.

В Великобритании в 1767 г. на железоделательном заводе в городе Колбрук были отлиты чугунные рельсы и уложены в заводскую колейную дорогу, а на одном из заводов — первые рельсы из железных полос, имевших в сечении профиль уголка, что ограничивало сход с рельсов колес вагонеток. В 1776 г. английский изобретатель Джессон предложил делать колеса вагонеток с ребордой, которая предотвращала соскальзывание колес с гладкой поверхности рельсов.

На Александровском (позже Онежском) чугуноплавильном и пушечном заводе в Петрозаводске под руководством инженера-строителя Аникиты Сергеевича Ярцева в 1788 г. была сооружена чугунная дорога с канатной тягой длиной 175 м, рельсы которой имели уголковый профиль поперечного сечения. По их горизонтальным полкам катились колеса тележек, а вертикальные направляли их движение и не позволяли тележкам соскакивать в стороны. Ширина колеи этой дороги составляла 0,8 м, а сопротивление движению повозки уменьшилось в 12 раз по сравнению с ездой по обычной гужевой дороге.

Подобные «чугунки», так называли в то время первые рельсовые дороги, существовали и на других металлургических заводах. Таким образом, задолго до изобретения паровоза появился первый железнодорожный поезд, а развитие экономически выгодного и технически более совершенного рельсового транспорта в России продолжалось.

В 1789 г. в Великобритании вместо плоских железных рельсов стали отливать рельсы с круглой головкой под углубление в ободе колес длиной 1 м с утолщением посередине в виде «рыбьего брюха». В 1794 г. там же была построена первая конно-железная дорога (конка), а в 1803 г. в графстве Суррей близ Лондона началось движение пассажирских экипажей с конной тягой по первой в мире железной дороге общественного пользования.

Английский изобретатель Ричард Тревитик в 1803 г. построил и испытал повозку с паровым двигателем — первый паровоз, приспособленный для движения по рельсовому пути. Он развивал скорость до 7 км/ч и мог везти состав весом в 7 т. В Лондоне в 1804 г. была построена небольшая рельсовая дорога — первое «испытательное кольцо», на котором Р. Тревитик показывал свой паровоз, названный очевидцами «Лови меня, кто сможет».

В 1806—1809 гг. горный инженер Петр Козьмич Фролов (сын К.Д. Фролова) на Змеино-горском руднике Колывано-Воскресенских заводов на Алтае построил чугунную рельсовую дорогу с конной тягой. Это уникальное инженерное сооружение длиной 1867 м с шириной колеи 1067 мм располагалось на местности со сложным рельефом. Предельный уклон железной дороги был принят 15 %, а при пересечении реки Карболиха был сооружен оригинальный мост-виадук на 20 каменных опорах, соединенных между собой заранее испытанными деревянными арками. Общее протяжение моста составляло 292 м, высота 11 м. Верхняя часть рельсов железнодорожного пути в поперечном сечении имела форму эллипса, а окружность поверхности катания колеса — аналогичную вогнутость, что способствовало более плавному движению вагонеток и удержанию колес на рельсах.

П.К. Фролов применил элементы механизации трудоемких работ по погрузке и выгрузке руды, которую следует описать подробнее. В начале дороги в выемке было устроено четыре бункера, объем каждого из них соответствовал объему дорожной вагонетки, называвшейся в то время «таратайкой». Доставка руды к бункерам производилась по чугунной дороге в ящиках по 110 пудов каждый.

Их дно открывалось механически, и груз пересыпался в вагонетки. Выгрузка руды также не представляла затруднений, поскольку путь был расположен над уровнем земли. Каждый поезд состоял из трех-четырех вагонеток, соединенных железными кольцами. Так появились первые прообразы конструкции вагонов, позволяющих механизировать трудоемкие погрузочно-разгрузочные операции, что актуально до настоящего времени.

Состав из трех вагонеток тянула одна лошадь, перевозя за один день до 65 т руды, затрачивая на путь в оба конца полтора часа. Транспортировка такого же количества руды по грунтовой дороге требовала 25 лошадей. Руководство с удовлетворением отмечало, что на Змеиногорской дороге «выгода к перевозке руд против обыкновенной перевозки столь очевидна, что делает честь основателю оной».

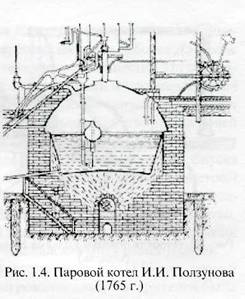

Бурно развивающейся промышленности не хватало энергии, которую давали сила падающей воды, ветра и мускулы лошади. Технический прогресс, сама жизнь настоятельно требовали создания новых, более сильных двигателей, не зависящих от внешних условий. Такой двигатель дал человечеству наш соотечественник, горный мастер Иван Ползунов, родившийся в 1728 г. в Екатеринбурге.

Закончив заводскую школу, он работал в должности «механического ученика». Семнадцатилетним юношей Ползунов в 1745 г. попадает на Алтай, на Колывано-Воскресенские заводы. Здесь, почувствовав требования производства, он решил «пресечь водное руководство» и задумал построить «огненную машину», которая была бы «способной по воле нашей, что будет потребной справлять».

Многочисленные расчеты, схемы, опыты заполнили жизнь изобретателя, и в 1763 г. был готов проект уникальной паровой машины. За три года совместно с двумя юношами-учениками первая в мире паровая машина была построена. Она имела высоту с трехэтажный дом. Для получения пара вода подогревалась в склепанном из медных листов котле.

Через специальные распределительные устройства пар поступал в два трехметровых цилиндра, поршни которых были соединены с коромыслами. Эти коромысла приводили в движение меха, нагнетавшие воздух в рудоплавильные печи, и водяные насосы, питающие водой котел (рис. 1.4). Так на Алтае появилась машина, которой в будущем было суждено стать неотъемлемой частью железных дорог.

Правда в то время никто не предполагал, что паровой двигатель, созданный гениальным русским изобретателем, разместится на тележке и потащит за собой целую вереницу груженых вагонов. Однако, почти полвека спустя, паровая машина была поставлена на колеса и человек заставил ее перемещать грузы и перевозить пассажиров.

Идея паровой машины зародилась и у англичанина Джеймса Уатта, когда он наблюдал за прыгающей крышкой кипящего горшка. Это наблюдение привело его к изобретению паровой машины, которая имела удивительную по тем временам мощность — 40 лошадиных сил. В ней были использованы новшества: применен конденсатор, сила давления пара осуществляла возвратное движение поршня, что увеличивало мощность двигателя (рис. 1.5).

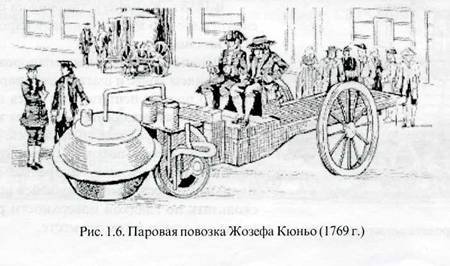

Изобретение парового двигателя дало мощный толчок развитию транспорта. Так в 1769 г. французский артиллерийский офицер Жозеф Кюньо изобрел первую паровую повозку для передвижения тяжелых орудий (рис. 1.6), а Ульям Мердок решил поставить на колеса двигатель Уатта и изготовил модель паровой повозки (рис. 1.7).

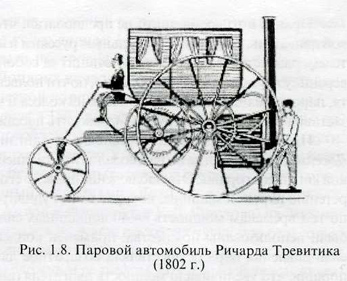

В 1802 г. английский конструктор Ричард Тревитик сделал паровой автомобиль (рис. 1.8), скорость которого при движении с грохотом и чадом достигала 10 км/ч, что пугало пешеходов. Особенность автомобиля Тревитика заключалась в том, что он сделал огромные ведущие колеса, что позволило обеспечить скорость и плавность движения по плохим дорогам.

Первые предшественники будущего паровоза появились в начале XIX века. В 1803 г. Р. Тревитик изменил конструкцию своего автомобиля и сделал паровоз, паровой котел которого с трубой располагался на двухосной раме на четырех колесах. Движение поршня горизонтального цилиндра передавалось колесам при помощи кривошипа и системы шестерен.

Имелось и маховое колесо, обеспечивающее плавность работы механизма (рис. 1.9). Этот паровоз недолго работал на одной из рудничных дорог, так как чугунные рельсы быстро выходили из строя под тяжестью конструкции. От своей идеи Р. Тревитик не отказался и устроил аттракцион (рис. 1.10).

Многие, забыв об изобретении Р. Тревитика, пытались создать паровоз.

В 1811 г. по чертежам изобретателя Д. Бленкинсона механиком Мурреем был построен паровоз с зубчатыми ведущими колесами, которые, вращаясь, зацеплялись своими зубьями за зубья рейки, уложенной посередине колеи вдоль пути (рис. 1.11).

В 1812 г. появился шагающий паровоз инженера Брентона с ногами, похожий на гигантского кузнечика. К днищу котла паровоза были пристроены две механические ноги, упирающиеся в полотно рельсового пути и толкающие состав поезда, обеспечивая его движение. В 1813 г. У. Хедли установил на повозке сдвоенную паровую машину, назвав паровоз «Пыхтящий Билли».

Однако не суждено было паровозу с зубчатым зацеплением колес и шагающему паровозу благополучно пройти испытания и быть использованными в качестве движущей силы на железных дорогах, так как зубья часто ломались. Такие конструкции появились потому, что мало были изучены законы сцепления колес с рельсами и люди думали, что колеса самодвижущейся повозки будут скользить по гладкой поверхности рельсов, вращаясь на одном и том же месте.

Идея построить паровоз заинтересовала англичанина Блаккера, но его попытки применить паровую тягу на шахтах оказались неудачными. В те времена на копях работал Джордж Стефенсон, который был любопытным и отзывчивым на технические новшества.

Он присутствовал при испытаниях паровозов, изучал их устройство, а его опытный и проницательный глаз практика укрепил уверенность в том, что смог бы сделать такую машину, которая будет безотказно работать вместо лошади. Весной 1813 г. один из владельцев Клингвортских копей лорд Лавенсворт дал согласие на предложение вагонного мастера Дж.

Стефенсона и выделил средства на покрытие расходов по созданию «ходячих машин», заменяющих лошадей. Спустя год первый паровоз, названный им «Блюхер», был готов. Он имел четыре колеса диаметром 900 мм и котел длиной 2,4 м. Машина включала в себя два цилиндра, поршни которых передавали вращение колесам посредством зубчатой передачи. 25 июля 1815 г. паровоз был испытан, по словам очевидца, он мог «тащить, помимо собственной тяжести, восемь груженых повозок общим весом около 30 т со скоростью четыре мили в час» (английская миля равна 1609 м).

В том же году Дж. Стефенсон создал второй — «Эксперимент», а в 1816 г.— третий паровоз. Он строил также дороги. 18 ноября 1822 г. при огромном стечении зрителей была открыта, построенная по его проекту, Геттонская железная дорога длиной 12,8 км.

Веря в будущее железных дорог, Дж. Стефенсон добился сооружения первого в мире паровозостроительного завода, на котором были построены три паровоза (рис. 1.12) для первой в мире железной дороги общественного пользования между английскими городами Стоктоном и Дарлингтоном.

Утром в день открытия этой дороги 27 сентября 1825 г. многочисленная толпа наблюдала историческое событие: по условному сигналу поезд из 33 вагонов с паровозом «Локомоушен» № 1 впереди, управляемый Дж. Стефенсоном, тронулся с места. Впереди паровоза следовал верховой с флагом. Многие зрители бежали за поездом, другие верхом на лошадях следовали за ним по обеим сторонам пути.

Когда поезд подошел к небольшому уклону перед Дарлингтоном, Стефенсон, дав сигнал, увеличил скорость до 15 миль в час (24 км). В вагонах этого поезда находилось 450 пассажиров, а вес поезда составлял 90 т. Регулярная эксплуатация дороги началась на следующий же день. Люди съезжались отовсюду, чтобы посмотреть на новое чудо, а если удастся, то и прокатиться на нем. Символом железной дороги стал паровоз.

В США первый участок железной дороги общего пользования Балтимор-Огайо протяжением 24 км был открыт в 1830 г. Предприимчивые американцы быстро поняли громадную выгоду паровых железных дорог и уже к 1869 г. построили частными компаниями 85 тыс. км путей (в среднем 2180 км в год) (рис. 1.13). Первый паровоз в США показан на рис. 1.14.

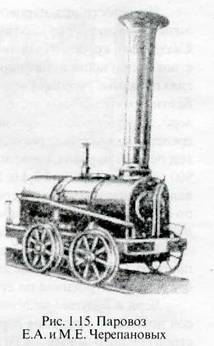

Первая в России рельсовая дорога с паровой тягой была построена в 1832 г. на Нижне-Тагильском металлургическом заводе Демидовых уральскими крепостными механиками Ефимом Алексеевичем и его сыном Мироном Ефимовичем Черепановыми (рис. 1.15).

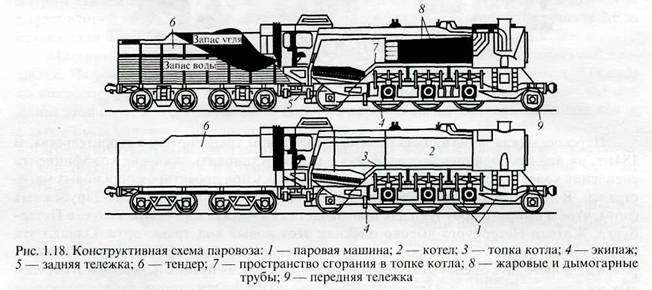

«Сухопутный пароход» (так был тогда назван паровоз), построенный для этой дороги, имел горизонтальный цилиндрический котел длиной 1676 мм, диаметром 914 мм, опирающийся на деревянную раму, расположенную на четырех колесах одинакового диаметра. Между передними колесами под котлом были размещены два цилиндра длиной 229 и диаметром 178 мм каждый. Давление пара на поршни цилиндров приводило в движение колеса второй коленчатой оси паровоза. К паровозу, длина которого составляла 2,6 м, прицепляли «специальный фургон» для запасов древесного угля и воды.

Машинист, управляющий паровозом, располагался у топки на специальной площадке. Паровоз возил на открытых вагонетках около 3,5 т груза со скоростью 16 км/ч по колесопроводам (так тогда называли рельсы), имеющих ширину колеи 1645 мм. Длина этой первой русской железной дороги с паровой тягой составляла сначала 854 м, а затем была удлинена до одного километра.

После положительных результатов испытаний уральские механики усовершенствовали конструкцию и в 1835 г. построили второй более мощный паровоз, который уже мог везти до 17 т груза (рис. 1.16).

Первые промышленные железные дороги и зарубежный опыт послужили созданию первой в России Царскосельской железнодорожной линии общего пользования, проект которой был утвержден Указом Николая I от 15 апреля 1836 г. Строительство этой дороги началось 1 мая 1836 г. акционерным обществом под руководством известного специалиста в данной области, австрийского инженера, профессора Венского политехнического института Франца Антона Герстнера, приглашенного для этой цели.

Официальное открытие Царскосельской железной дороги длиной 25 км состоялось в 1837 г. Ширина колеи дороги, соединяющей Петербург с Царским Селом (г. Пушкин) и Павловском, составляла 6 футов (1829 мм), что определялось необходимостью перевозки громоздких грузов, в том числе и карет.

Желто-голубые поезда, состоящие из вагонов-карет, вначале передвигались лошадями. Позже появились паровозы, приобретенные за границей, носившие громкие названия «Богатырь», «Слон», «Лев», «Проворный», «Орел», «Сокол», «Россия». Подвижной состав, рельсы и скрепления закупались за рубежом, но часть вагонов для грузов, паровые машины для водоснабжения, дорожные механизмы и др. изготовлялись в Петербурге на Александровском заводе.

В день открытия Царскосельской железной дороги 30 октября (11 ноября) 1837 г. состав из восьми вагонов с паровозом впереди стоял у перрона здания станции. По приглашению членов правления дороги пассажиры заняли свои места и в 12 ч 30 мин по удару колокола поезд, управляемый Ф. А. Герстнером, плавно отошел от платформы.

Средняя скорость движения составляла примерно 30 км/ч, а максимальная достигала до 60 км/ч. Ко дню открытия на Царскосельской железной дороге находилось шесть паровозов, 44 пассажирских и 19 грузовых (товарных) вагонов. Царскосельская железная дорога оставалась в России единственной рельсовой дорогой общего пользования на протяжении почти 15 лет (рис. 1.17).

Царскосельская дорога стала опытным полигоном транспортного строительства. В 1841 г. на ней проводились исследования с целью установить значение коэффициента сцепления колес паровоза с рельсами, что требовалось при проектировании новых магистралей.

В 1843 г. здесь организовали испытания паровозов нескольких зарубежных фирм, чтобы выбрать прототип для производства на Александровском заводе в Петербурге. Жители Петербурга высоко оценили этот новый вид транспорта. Однако эта пригородная линия не позволяла определить экономическую эффективность магистральных дорог, дать оценку доходности грузовых и пассажирских перевозок.

В передовых же странах Европы и Америки интенсивно развивалось строительство железных дорог. В России с возрастающей потребностью промышленности и торговли продолжалось противоборство между сторонниками железных дорог и водных путей сообщения.

Требовалось научно и объективно обобщить опыт эксплуатации построенных рельсовых линий и всесторонне исследовать их экономические показатели. С этой целью в июне 1837 г. были командированы за границу на 15 месяцев профессора Института Корпуса инженеров путей сообщения П. П. Мельников и С.В. Кербедз. После ознакомления с опытом работы зарубежных железных дорог, а также прослушав лекции и беседы деятелей науки и техники, в том числе Дж. Стефенсона, профессора составили подробный технический отчет, изложив в нем обзор увиденного и результаты собственных исследований по коренным транспортным проблемам.

Вторая командировка профессоров института полковника Н. О. Крафта и подполковника П.П. Мельникова была организована в США на один год, где они подробно изучили строящиеся и эксплуатируемые железные дороги и установили научные контакты со многими специалистами. Они знакомили русскую общественность с опытом строительства и эксплуатации американских железных дорог.

Глубокая эрудиция и результаты командировки позволили П.П. Мельникову в работе «Численные данные относительно железных дорог и применение их к дороге между Петербургом и Москвой» дать научное технико-экономическое обоснование строительства Петербург-Московской железнодорожной магистрали. Строительство ее протяженностью 650 км было начато в 1843 г. Первого ноября 1851 г. самая большая в мире по протяженности двухпутная железная дорога была открыта, и по ней из Петербурга в Москву отправился «народный» поезд. Так начала работать первая русская магистраль, являющаяся частью Октябрьской железной дороги. Эта магистраль была крупнейшим инженерно-техническим сооружением середины XIX века, опыт стройки которой сыграл большую роль в развитии железнодорожного строительства, способствовал экономическому и общественному развитию России.

К 1860 г. железнодорожная сеть России имела протяженность около 1590 км, а во всем мире насчитывалось почти 108 тыс. км железных дорог, в том числе в США — более 49 тыс., в Великобритании — около 17 тыс., в Германии — около 11 тыс. км. К 1875 г. в России было проложено свыше 20 тыс. км железных дорог, к концу XIX столетия длина сети составила 53,2 тыс. км., а вначале 1900-х гг. было построено еще 22,6 тыс. км.

Более полутора столетий прошло с тех пор. Неузнаваемо изменились за это время железные дороги в мире и особенно в нашей стране, ставшей поистине железнодорожной державой. Вплоть до конца XIX века на железных дорогах единственным типом локомотива был паровоз (рис. 1.18).

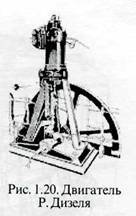

Первым тепловозом можно считать вагон-газоход, курсировавший на Дрезденской городской железной дороге в 1892 г. Мощность его двигателя составляла 10 л. с. (7,35 кВт) (рис. 1.19). Немецкий инженер Рудольф Дизель продемонстрировал в 1893 г. образец двигателя внутреннего сгорания, на который им в 1892 г. был получен патент.

В 1897 г. Р. Дизель создал первый надежный двигатель этого типа, который был назван именем инженера. Первый дизель имел мощность 20 л. с. (14,7 кВт), его коэффициент полезного действия был выше, чем у паровых машин, и не зависел от размеров двигателя (рис. 1.20). Технико-экономические преимущества дизеля нашли широкое применение на транспорте, в частности, в тепловозах.

Первые проекты тепловозов в России появились в начале XX века. В 1905 г. инженер Н. Г. Кузнецов и полковник А. И. Одинцов выступили в Русском техническом обществе с докладом о проекте тепловоза с электрической передачей, названного ими «локомотив».

Предложенная схема локомотива явилась прообразом тепловоза с электрической передачей, получившей в последующем наибольшее распространение. В 1906 г. профессор В.И. Гриневецкий изобрел оригинальный двухтактный нефтяной реверсивный двигатель, который мог работать без промежуточной передачи и предназначался для применения и на тепловозах.

В 1912—1913 гг. группой инженеров под руководством В.И. Гриневецкого был разработан проект тепловоза с газовой передачей (проект А.Н. Шелеста). На Ташкентской железной дороге в 1913 г. Ю.В. Ломоносовым и А.И.

Липецем был разработан проект тепловоза с электрической передачей. В 1916 гг. был создан проект поездного тепловоза, который выполнили Б.М. Ошурков, Е.Н. Тихомиров и А.Н. Шелест под руководством В.И.

Гриневецкого.

Первый магистральный тепловоз (рис. 1.21) был создан в СССР в 1924 г. по проекту Якова Модестовича Гаккеля.

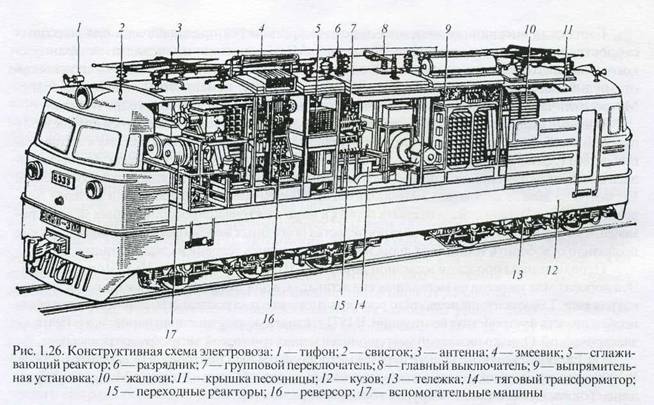

Первая железная дорога с электрической тягой появилась в 1879 г. Построил ее Вернер Сименс. Длина этой дороги, демонстрация которой состоялась на промышленной выставке в Берлине, составляла 300 м. Электрический локомотив приводился в движение электродвигателем мощностью 9,6 кВт (13 л.с.) (рис. 1.22). В том же 1879 г. в городе Брейль во Франции на текстильной фабрике Дюшен-Фурье была пущена внутризаводская линия электрической железной дороги протяженностью около 2 км.

Идея использования электрической энергии для тяги рельсового транспорта в России была практически осуществлена Федором Аполлоновичем Пироцким, который в 1880 г. построил рельсовый путь для вагона с электрическим двигателем. В те же годы в США прототип электровоза построил Томас Алва Эдисон (рис. 1.23 и 1.24).

В 1895 г. в США были электрифицированы тоннель в Балтиморе и тоннельные подходы к Нью-Йорку. В России, несмотря на ряд практических предложений и проектов, электрические локомотивы не производились вплоть до начала электрификации железных дорог, осуществляемой с 1924 г. Первый отечественный магистральный грузовой электровоз ВЛ19 (Владимир Ленин) построен в 1932 г., спроектированный Коломенским заводом совместно с заводом «Динамо» (рис. 1.25). Конструктивная схема электровоза представлена на рис. 1.26.

Первый пассажирский магистральный электровоз серии ПБ (Политбюро) был выпущен в 1934 г. Коломенским заводом также совместно с заводом «Динамо».

Первая уличная рельсовая дорога появилась в Англии. Название трамвай связано с именем английского изобретателя О Трама: «Трам уэй» — дорога Трама является первоначальным названием железной дороги в Лондоне, позже — электрическая железная дорога в других городах.

В 1879 г. на Берлинской выставке Э. Сименс демонстрировал электрический вагон для перевозки пассажиров. В 1881 г. в Германии была пущена первая трамвайная линия Берлин—Лихтерфельде протяженностью 2,5 км. В последующие годы трамвайное сообщение получило распространение в странах Европы и в США благодаря его очевидным технико-экономическим преимуществам и экологической чистоте по сравнению с паровой тягой. После серии испытаний в сентябре 1880 г. в Петербурге на Болотной улице была впервые проверена возможность движения электрифицированного вагона с пассажирами. Развитие трамвая в России происходило медленно из-за конкуренции с ним конно-железных дорог.

Регулярное трамвайное движение открылось в Киеве в 1892 г., в Петербурге в 1907 г. В Казани первые трамвайные линии появились в 1894 г., в Нижнем Новгороде в 1896 г. В Москве в 1899 г. открыто трамвайное движение между Бутырской заставой и Петровским парком. В начале XX века трамвай появился во многих городах России. Первые отечественные трамвайные вагоны Рижского завода «Двигатель» поступили в московские трамвайные депо в 1908 г., с 1910 г. электрические вагоны стал выпускать Мытищинский вагоностроительный завод, с 1915 г. — завод в Самаре.

До конца 50-х годов прошлого столетия по объему городских пассажирских перевозок в целом по нашей стране трамвай занимал ведущее положение. Только в начале 60-х годов трамвай уступил лидерство автобусу, а с 70-х — троллейбусу, опережая метрополитен.

Разновидность трамвая — скоростной, движущийся в 1,5—2 раза быстрее обычного, оснащается малошумными вагонами повышенной вместимости и комфортабельности. При этом используется опыт проектирования и эксплуатации вагонов скоростных железных дорог. Скоростной трамвай признан целесообразным видом транспорта.

Строительство скоростного трамвая обходится дешевле строительства метрополитена и его эксплуатация является удобным для пассажиров дополнением метрополитена. Городская внеуличная железная дорога-метрополитен предназначена для массовых скоростных перевозок пассажиров. Название «Метрополитен» происходит от французского слова metropolitain — столичный, в России и во многих других странах — «подземка» от английского underground, американского — subway, немецкого — Untergrundbahn. Метро отличается большой пропускной способностью, скоростью движения поездов.

Впервые в мире внеуличная подземная железнодорожная линия длиной 3,6 км для поездов с паровой тягой была построена в Лондоне в тоннелях мелкого заложения и введена в эксплуатацию в 1863 г. Эта подземная дорога, соединяющая два железнодорожных вокзала, предназначалась в основном для грузовых перевозок с незначительным объемом пассажирских сообщений. Несмотря на дым от паровозов, метрополитен был необычайно популярен среди жителей Лондона. В 1890 г. в Лондоне была открыта первая в мире электрифицированная линия метро, применение которой ускорило развитие строительства подземных железнодорожных линий, так как позволило освободить тоннели от дыма и копоти, улучшить условия их эксплуатации.

Первая линия городской железной дороги в США была открыта в Нью-Йорке в 1868 г. Эта дорога была уложена на металлических эстакадах, а для движения вагонов применялась канатная тяга. Такое решение позволило ускорить и удешевить строительство линии метро, отпала необходимость в устройствах вентиляции. В 1871 г. канатную тягу заменили паровой, а в 1890 г. — электрической. Однако наземный метрополитен мешал городской застройке, создавал шум.

На Европейском континенте первый метрополитен был построен в Будапеште в 1896 г. В 1900 г. построены подземные линии железных дорог в Париже, позже в Мадриде, Барселоне, Токио, Стокгольме и в других городах мира.

В России проект первого метрополитена был предложен в 1902 г. инженером П.И. Балинским для Москвы, но не был принят Городской Думой. В годы Советской власти вопрос о строительстве метро в Москве был поднят в 1922 г., а строительство начато лишь в 1931 г. Первая очередь Московского метрополитена с 13 станциями была открыта в 1935 г. В 1955 г. Ленинградский (ныне Петербургский) метрополитен принял первых пассажиров. Затем были пущены в эксплуатацию метрополитены в Киеве (1960 г.), Тбилиси (1966 г.), Баку (1967 г.), Харькове (1975 г.), Ташкенте (1977 г.), Ереване (1981 г.), Минске (1984 г.), Горьком (ныне Нижний Новгород) и в Новосибирске (1985 г.), в Куйбышеве (ныне Самара) — в 1987 г., Свердловске (ныне Екатеринбург) — в 1991 г.

Источник: www.vagoni-jd.ru

Почему в Росси расстояние между рельсами больше, чем в Мире?

Стандартное европейское расстояние между рельсами 1435 миллиметров. Почему в России ширина колеи больше?

По поводу ширины железнодорожной колеи в досоветской России, СССР и России современной существует множество исторических версий. Большинство версий касающихся ширины колеи анекдотичны. Давайте рассмотрим некоторые из них, отдав предпочтение официальной версии, версии, которой придерживаются историки.

Историческая версия – «Почему в России расстояние между рельсами больше?»

Стандартную ширину железнодорожной колеи проектировали в соответствии с шириной колеи трамвайной дороги. Ширина трамвайной колеи составляет 8,5 дюймов или 4 фута. Первое проектирование и строительство железной дороги происходило в Европе, а уже потом в Северной Америке. Эти исторические данные подтверждает Александр Бочков, который является Директором музея Московской железной дороги.

Первые трамваи делали в Англии, на заводе, который производил и конки, городской железнодорожный транспорт, приводимый в движение лошадьми. Ширина колеи для конок, как раз и составляла 8,5 дюймов.

Откуда взялось это расстояние между колёсами? Здесь придётся заглянуть в историю ещё более раннюю. Для того чтобы колёса конок меньше изнашивались, ширину оси колёс делали с расчётом, чтобы колёса попадали в уже существующую колею на дорогах Англии. А колея, которая уже была проложена ранее, составляла именно 4 фута. Откуда взялась эта пресловутая колея с шириной в 8,5 дюймов?

Оказывается из глубокой древности. Первые дороги в Англии прокладывали римляне, если уж быть точным, то это были римские боевые колесницы, ширина которых между колёс как раз и составляла 4 фута или 8,5 дюймов.

Проектированием и строительством первой железной дороги в Англии (Ливерпуль-Манчестер) руководил Джордж Стефенсон (George Stephenson), известный Английский изобретатель и инженер-механик. Родился Джордж Стефенсон 9 июня 1781 года в городе Уилэм, графство Нортамберленд, а умер в городе Честерфилд, графство Дербишир 12 августа 1848 года в возрасте 67 лет. Стефенсон и предложил использовать такую ширину колеи, равной четырём футам. Джордж является изобретателем и конструктором паровозов, а сами паровозы и вагоны собирались на ближайшей каретной фабрике. Ширина колеи у карет в Англии так же была стандартной и составляла те же 8,5 дюймов.

Колея в России шире на 85 миллиметров

Строительство первая железной дороги в России было начато 1 мая 1836 года в соответствии с Указом императора Николая I, который был обнародован 15 апреля 1836 года. Открылась первая в России железная дорога 30 октября 1837 года и носила название – Царскосельская железная дорога. Ширина колеи этой дороги составляла 1829 миллиметра, что на 85 миллиметров больше, чем в остальных странах. Имела сообщение между Царскосельским вокзалом города Санкт-Петербург, Царским Селом и Павловском.

В 1840 году была открыта Варшаво-Венская железная дорога — единственная в то время в России дорога общего пользования и 6-я в мире. Одновременно начинается строительство железной дороги по разным направлениям. Об этом упоминает граф Сергей Витте, известный в то время российский экономист, в своих мемуарах.

В частности, Сергей Витте пишет: «большинство стран в Европе уже имели железную дорогу, и колея тех дорог составляла 1435 миллиметров, как её называли “стефенсоновская” колея. Но очень многие считали, что ширина такой колеи недостаточна для получения высокой скорости и должной устойчивости поездов.

Активно выступали за расширение железнодорожной колеи полковник Крафт и подполковник Мельников, побывавшие в Америке, где они тщательнейшим образом изучили местные железные дороги. По настоянию Крафта и Мельникова пригласили инженера Уистлера из Америки, ярого сторонника широкой колеи.

Уистлер, в свою очередь, убедил нашу Техническую комиссию Ведомства путей сообщения принять размер колеи равный шести футам или 1520 миллиметрам. Большинство членов комиссии, семеро из девяти голосовавших высказались за ширину в шесть футов. А 14 февраля 1842 года последовало высочайшее утверждение решения комиссии. Таким образом, в России была установлена ширина колеи, принятая лишь на нескольких дорогах в Америке. Уже тогда большинство железных дорог США имело «стефенсоновскую» колею, равную 1435 миллиметров».

Военная версия почему колея в России шире

Существует и военно-оборонительная версия причины увеличения железнодорожной колеи. Вполне вероятно, что при строительстве думали не только о скорости и устойчивости, но и о создании дополнительных трудностей для передвижения по территории России поездов из соседних стран. Ведь другой размер колеи не позволит противнику в случае военных действий перемещаться через границу России без дополнительного потери времени и манипуляций с подвижным составом.

И действительно, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, то немцы испытали не малые технические трудности со своим железнодорожным подвижным составом на оккупированных территориях СССР. Но такой подход, «палка о двух концах», когда русская армия воевала за территорией своих границ, например, Русско-Турецкая война (1877-1878), то подобные проблемы были уже у России.

Второй военной версией причины увеличения колеи считается война с Францией. Это стратегический характер России того времени. Смысл увеличения размера колеи тот же, что описан выше. Создать врагу дополнительные трудности.

Народная версия, почему в России колея шире

Есть и анекдотичная версия увеличения колеи в России. Эта версия больше всего всем нравится.

В молодости Николай I посетил Англию и там, в 1816 году, встречался с Джорджем Стефенсоном. В ходе встречи и демонстрации нашему Царю железной дороги и паровозов Николай I попробовал поработать кочегаром и прокатился на паровозе.

Позже, когда Россия решила строить у себя железную дорогу, то Николай I пригласил для этих целей американских инженеров. Те, в свою очередь, составили свой план строительства и инженерные расчёты. При утверждении плана строительства американцы поинтересовались, какой ширины делать колею, такую же, как и в Европе или шире?

Николай I ответил вопросом на вопрос по-русски, с матком: «На ххх шире?». То ли американцы неправильно перевели его слова, то ли наши инженеры пропустили вопросительный знак. А может быть сам Царь не поставил знак вопроса в резолюции к плану. Но, железнодорожная колея в России с тех времён шире на 85 миллиметров.

Самой первой упаковкой считаются глиняные сосуды для вин и других напитков. Этим сосудам более 5 000 000 лет до нашей эры. По своей красоте и изяществу они ничем не уступают современным бутылкам с вином. Причудливо украшенные витиеватыми рисунками и орнаментами, эти сосуды также содержат сведения

Стул давно стал неотъемлемым атрибутом каждого дома, офиса и учреждения. А вы знаете когда появились стулья? Как менялся их вид? Откуда взялось слово «Стул»? Подробно обо всём этом, а ещё как классифицируются стулья, чем отличаются и какие у стульев бывают предназначения!

Сойдёт ли благодатный огонь на Пасху? По Библейским преданиям, если Благодатный огонь не сойдёт, храм Гроба Господня рухнет и в мире воцарится Апокалипсис. Чудо схождения огня происходит ежегодно, накануне Пасхи. Что это на самом деле, массовый психоз, природное явление, подчиняющееся законам физики или очевидное проявление Божественной природы, явление Чуда? Давайте поищем истину!

Золото — один из первых металлов, с древней историей, который человечество оценило по достоинству уже в начале своего пути. Этот химический элемент с атомным номером 79 всегда был достаточно редким, благодаря этому факту, ценность золота быстро была принята человеком, и его стали ассоциировать с богатством и властью.

История табуретки. Как устроен табурет. Этимология слова — табурет. Табуретка была постоянным и незаменимым предметом для сидения в концертных залах и в кинозалах на премьерах. Стул считался более изысканным предметом мебели, не для «простых»

Создателем сетей магазинов Wal-Mart и Sam’s Club является самый богатый человек 80-х годов XX века Сэм Уолтон. Его не берут на войну по здоровью. Он становится интендантом в военной части. В 27-летнем возрасте Сэм запустил первый собственный небольшой магазинчик вблизи от большого магазина. Сэм искал решения.

Он уделял много времени своим посетителям, встречал, рассказывал о товаре, помогал с выбором. Секрет успеха кроется в

Шелкография является, наверное, самым древним и практичным методом печати.

Источник: faqed.ru