Современные способы прокладки и возведения тепловых сетей (рис. 1) классифицируют следующим образом:

1. Бесканальная прокладка тепловых сетей в грунте. Для тепловых сетей условным диаметром D y ≤ 400 мм следует предусматривать преимущественно бесканальную прокладку.

2. Совмещенная многотрубная прокладка теплопроводов в общей траншее совместно с другими коммуникациями.

3. Прокладка тепловых сетей в подземных непроходных каналах — раздельно или совмещено с другими коммуникациями.

4. Совмещенная прокладка теплопроводов в подземных проходных коллекторах и технических подпольях зданий.

5. Надземная — воздушная прокладка теплопроводов.

Бесканальная прокладка 1 является наиболее экономичным способом сооружения теплосетей, обеспечивающая меньшие объемы земляных и строительно-монтажных работ, экономию сборного железобетона, снижение трудоемкости строительства и повышение производительности труда.

При качественных и долговечных индустриальных конструкциях теплопроводов и материалах и надлежащем выполнении монтажных и изоляционно-сварочных работ способ обеспечивает расчетную долговечность подземных коммуникаций (более 30 лет) и необходимую защиту от коррозии.

Мой новый канал, канал о строительстве!

При сооружении внутри квартальных подземных коммуникаций от котельных, ЦТП в районах нового жилищного строительства городов наиболее эффективно применяется совмещенная бесканальная прокладка нескольких сетей 2 — горячего и холодного водоснабжения и других в общей траншее. Число труб при этом может достигать до 10-12 шт. Она более экономична, чем раздельная прокладка (на 15 % по стоимости, на 25-30 % по объему земляных работ), сокращаются сроки строительства.

Преимущественное распространение в городах получил способ строительства тепловых сетей в непроходных подземных каналах 3. Канал защищает теплопровод от механических нагрузок, обеспечивает температурные деформации его, защищает от воздействия грунтовой среды и поверхностных вод. Но такой тип прокладки весьма дорог, требует значительного расхода железобетонных конструкций (от 500 до 2000 м 3 на 1 км трассы), больших объемов земляных работ и трудовых затрат.

Ограниченное применение получил способ совмещенной прокладки теплопроводов в тоннелях, проходных коллекторах и технических подпольях зданий 4.

Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно с другими инженерными сетями: в каналах — только с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, с контрольными кабелями связи теплосетей, а в тоннелях — только с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа и напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями кроме указанных не допускается.

Таким образом, в населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями), прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог не допускается. Под городскими проездами и площадями с усовершенствованным покрытием, а также при пересечении крупных автомагистралей их следует прокладывать в тоннелях или футлярах.

Как создать продающий YouTube канал для строителей ?| Как продают дома на Ютуб?

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей 5 на низких или высоких железобетонных опорах, в отдельных случаях — на кронштейнах вдоль стен зданий.

При выборе трассы теплосетей разрешается пересечение водяными сетями диаметром 300 мм и менее жилых и общественных зданий при условии прокладки сетей в технических подпольях, технических коридорах и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. Пересечение тепловыми сетями детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.

В последние годы надземная прокладка тепловых сетей получает все большее распространение, особенно при реконструкции и капитальных ремонтах существующих подземных сооружений. Их часто выносят на поверхность земли в совершенно неожиданных местах — во дворах жилых микрорайонов, на спортивных площадках, в парковых зонах, на внутриквартальных проездах и т.д., нисколько не считаясь с интересами жителей, учреждений и организаций. При попустительстве архитектурных и административных инспекций «украшают» теплопроводами окружающие пространства. Организации — владельцы теплосетей часто мотивируют такие решения как временный выход из положения.

Предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и корозионного влияния почвы. Канальная прокладка допускается для теплоносителя с температурой до 3500С и давления до 2,2МПа.

Проходные каналы применяются при прокладке в одном направлении не менее 5 труб большого диаметра.проходные каналы используют часто для прокладки теплопроводов под многоколейными жд и автостардами, недопускаюшими вскрытия каналов в случае ремонта. Каналы сооружаются из монолитного или сборного жб по типовым проетам, ранее применялись каналы из кирпича.

Наименьшая высота канала принимается 1,8м, ширина определяется числом и размером труб с учетом допустимых зазоров между ними. Ширина прохода для обслуживания принимается не менее 0,7м. габариты типовых каналов выбирают из условия свободного доступа, ремонта и обслуживания арматуры. Общие коллекторы оборудуют монтажными проемами, вентиляцией, освещением,телефоном и водоотливом. В проходных каналах трубы большего диаметра размещают в нижнем ряду, меньшего вверху. Теплопроводы рекомендуется укладывать в правом (по ходу теплоносителя от станции) вертикальном ряду,остальные левом.

Полупроходные каналы применяют в стесненых условиях местности когда невозможно устройство проходных каналов. Их используют в основном для прокладки сетей на коротких участках под крупными инженерными узлами.Недопускающими вскрытия каналов для ремонта трубопроводов. Высота полупроходных каналов принимается не менее 1,4м, свободный проход не менее 0,6м; при этих габаритах возможно проведение мелкого ремонта труб. Полупроходные каналы изготавливаются из монолитного или сборного жб по типовым проетам.

Непроходные каналы получили наибольшее распространение среди других видов каналов. Каждый вид каналов применяется в зависимости от местных условий изготовления, своиств грунта, места прокладки. В непроходные каналы укладывают трубопроводы тепловых сетей не требующие постоянного надзора. В настоящее время каналы выполняют по типовым проектам из с.б. ж.б элементов.

Наружная гидроизоляция каналов препятствует проникновению грунтовых и атмосферных вод. Каналы пригодны для повсеместной прокладки в том числе под улицами, и автодорогами местного значения. Подготовка основания из дренирующих материалов под каналами предупреждает затопление ТС в период максимального паводкового подъема грунтовых вод. Ранее применялись каналы с дренирующей засыпкой теплопроводов для прокладки в зоне грунтовых вод, в настоящее время прокладки в каналах без воздушного зазора недопускаются так как при отсутствии воздушного зазора тепловая изоляция постоянно находится во влажном состоянии. При прокладке в зоне грунтовых вод предусматривается попутный дренаж, дренажная труба диаметр которой определяется расчетом. Дренажные трубы выполняются с уклоном не менее 0,003 в сторону смотровых колодцев

Подвижные опоры трубопроводов в каналах опираются на ж.б подушки с закладными металлическими пластинами. С помощью подушек между низом изолированного теплопровода и дном канала образуется воздушный зазор препятствующий увлажнению изоляции от попадающей в канал воды. Для стока воды вдоль канала расстояние между подушками соседних трубопроводов должно быть не менее 0,1м. наименьшее заглубление от поверхности земли до верха перекрытия канала принимается не менее 0,5м.

Канальная прокладка удовлетворяет большинству требований, однако стоимость ее в зависимости от диаметра выше на 10-50% бесканальной. Каналы предохраняют трубопроводы от воздействия грунтовых, атмосферных и паводковых вод. Трубопроводы в них укладывают на подвижные и неподвижные опоры, при этом обеспечивается организованное тепловое удлинение.

Технологические размеры канала принимают исходя из минимального расстояния в свету между трубами и элементами конструкции, которое в зависимости от диаметра труб 25-1400 мм соответственно принимают равным: до стенки 70-120 мм; до перекрытия 50-100 мм; до поверхности изоляции соседнего трубопровода 100-250 мм.

Глубину заложения канала принимают исходя из минимального объема земляных работ и равномерного распределения сосредоточенных нагрузок от автотранспорта на перекрытие. В большинстве случаев толщина слоя грунта над перекрытием составляет 0,8-1,2 м, но не менее 0,5 м.

При централизованном теплоснабжении для прокладки тепловых сетей применяют непроходные, полупроходные или проходные каналы. Если глубина заложения превышает 3 м, то для возможности замены труб сооружают полупроходные или проходные каналы.

Непроходные каналы применяют для прокладки трубопроводов диаметром до 700 мм независимо от числа труб. Конструкция канала зависит от влажности грунта. В сухих грунтах чаще устраивают блочные каналы с бетонными или кирпичными стенками либо железобетонные одно- и многоячейковые.

В слабых грунтах вначале выполняют бетонное основание, на которое устанавливают железобетонную плиту. При высоком уровне грунтовых вод для их отвода в основании канала прокладывают дренажный трубопровод. Тепловую сеть в непроходных каналах по возможности размещают вдоль газонов.

В настоящее время устраивают преимущественно каналы из сборных железобетонных лотковых элементов (независимо от диаметра прокладываемых трубопроводов) типов КЛ, КЛс, или стеновых панелей типов КС и др. Каналы перекрывают плоскими железобетонными плитами. Основания каналов всех типов выполняют из бетонных плит, тощего бетона или песчаной подготовки.

При необходимости замены труб, вышедших из строя, или при ремонте тепловой сети в непроходных каналах приходится разрывать грунт и разбирать канал. В некоторых случаях это сопровождается вскрытием мостового или асфальтного покрытия.

Полупроходные каналы . В сложных условиях пересечения трубопроводами тепловой сети существующих подземных коммуникаций, под проезжей частью, при высоком уровне стояния грунтовых вод вместо непроходных устраивают полупроходные каналы. Их применяют также при прокладке небольшого числа труб в тех местах, где по условиям эксплуатации вскрытие проезжей части исключено, а также при прокладке трубопроводов больших диаметров (800-1400 мм). Высоту полупроходного канала принимают не менее 1400 мм. Каналы выполняют из сборных железобетонных элементов — плиты днища, стенового блока и плиты перекрытия.

Проходные каналы . Иначе их называют коллекторами; они сооружаются при наличии большого числа трубопроводов. Их располагают под мостовыми крупных магистралей, на территории больших промышленных предприятий, на участках, прилегающих к зданиям теплоэлектроцентралей. Совместно с теплопроводами в этих каналах размещают и другие подземные коммуникации: электро- и телефонные кабели, водопровод, газопровод низкого давления и т. п. Для осмотра и ремонта в коллекторах обеспечивается свободный доступ обслуживающего персонала к трубопроводам и оборудованию.

Коллекторы выполняются из железобетонных ребристых плит, звеньев рамной конструкции, крупных блоков и объемных элементов. Они оборудуются освещением и естественной приточно-вытяжной вентиляцией с трехкратным воздухообменом, обеспечивающим температуру воздуха не более 30°С, и устройством для удаления воды. Входы в коллекторы предусматриваются через каждые 100-300 м. Для установки компенсирующих и запорных устройств на тепловой сети должны быть выполнены специальные ниши и дополнительные лазы.

Прокладка трубопроводов в каналах.

Для городских и населенных пунктов по архитектурным соображениям рекомендуется применять подземную прокладку теплопроводов. Независимо от качества грунта, загруженности подземных коммуникаций и стесненности проездов. Для промышленных площадок подземная прокладка используется при высокой насыщенности подземных коммуникаций с целью упорядочения технологических прокладок в одном коллекторе с теплопроводами.

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозийного влияния почвы. Стены каналов облегчают работу трубопроводов, поэтому канальные прокладки допускаются для теплоносителей с давлением до 2,2 МПа и температурой до 350С. . В зависимости от количества прокладываемых в одном направлении трубопроводов применяют непроходные, полу проходные или проходные каналы.

Для закрепления трубопровода, а так же обеспечения свободного перемещения при температурных удлинениях трубы укладывают па опоры. Что бы обеспечить отток воды лотки укладываются с уклоном не менее 0,002. Вода из нижних точек лотков удаляется самотеком в систему дренажа или из специальных приямков при помощи насоса откачивается в канализацию.

Кроме продольного уклона лотков, перекрытия так же должны иметь поперечный уклон порядка 1-2% для отвода паводковой и атмосферной влаги. При высоком уровне грунтовых вод наружную поверхность стенок, перекрытия и дна канала покрывают гидроизоляцией. Глубина прокладки лотков принимается из условия минимального объема земляных работ и равномерного распределения сосредоточенных нагрузок на перекрытие при движении автотранспорта. Слой грунта над каналом должен составлять порядка 0,8-1,2 м и не менее. 0,6 м в местах, где движение автотранспорта запрещено.

Непроходные каналы

Применяются при большом числе труб небольшого диаметра, а так же двухтрубной прокладке для всех диаметров. Их конструкция зависит от влажности грунтов. В сухих грунтах наибольшее распространение получили блочные каналы с бетонными или кирпичными стенками либо железобетонные одно- или многоячейковые.

Стенки канала могут иметь толщину 1/2 кирпича (120 мм) при трубопроводах небольшого диаметра и 1 кирпич (250 мм) при трубопроводах крупных диаметров. Стенки возводят только из обыкновенного кирпича марки не ниже 75. Силикатный кирпич из-за малой его морозоустойчивости применять не рекомендуется. Каналы перекрывают железобетонной плитой.

Кирпичные каналы в зависимости от категории грунта имеют несколько разновидностей. В плотных и сухих грунтах дно канала не требует бетонной подготовки, достаточно хорошо утрамбовать щебень непосредственно в грунт. В слабых грунтах на бетонное основание укладывают дополнительно железобетонную плиту.

При высоком уровне стояния грунтовых вод для их отвода предусматривают дренаж. Стенки возводят после монтажа и изоляции трубопроводов. Для трубопроводов крупных диаметров применяют каналы, собираемые из стандартных железобетонных элементов лоткового типа КЛ и КЛс, а также из сборных железобетонных плит КС.

Каналы типа КЛ состоят из стандартных лотковых элементов, перекрываемых плоскими железобетонными плитами.

Каналы типа КЛс состоят из двух лотковых элементов, уложенных друг на друга и соединенных на цементном растворе при помощи двутавра.

В каналах типа КС стеновые панели устанавливают в пазы плиты днища и заливают бетоном. Эти каналы перекрывают плоскими железобетонными плитами.

Основания каналов всех типов выполняют из бетонных плит или песчаной подготовки в зависимости от вида грунта. Наряду с рассмотренными выше каналами применяются и другие их типы. Сводчатые каналы состоят из железобетонных сводов или скорлуп полукруглой формы, которыми накрывают трубопровод. На дне траншеи выполняют лишь основание канала.

Для трубопроводов крупного диаметра применяют сводчатый двухячейковый канал с разделительной стенкой, при этом свод канала образуется из двух полусводов. При монтаже непроходного канала, предназначенного для прокладки в мокрых и слабых грунтах стенки и дно канала выполненяют в виде железобетонного корытообразного лотка, а перекрытие состоит из сборных железобетонных плит.

Наружная поверхность лотка (стенки и дно) покрывается гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике, поверхность основания также покрывают гидроизоляцией затем устанавливают или бетонируют лоток. Перед засыпкой траншеи гидроизоляцию защищают специальной стенкой, выполненной из кирпича. Замена труб, вышедших из строя, или ремонт тепловой изоляции в таких канала возможны только при разработке групп, а иногда и разборки мостовой. Поэтому тепловая сеть в непроходных каналах трассируется вдоль газонов или на территории зеленых насаждений.

Полупроходные каналы.

В сложных условиях пересечения теплопроводами существующих подземных устройств (под проезжей частью, при высоком уровне стояния грунтовых вод) вместо непроходных устраивают полупроходные каналы. Полупроходные каналы применяют также при небольшом количестве труб в тех местах, где по условиям эксплуатации вскрытие проезжей части исключено. Высоту полупроходного канала принимают равной 1400 мм. Каналы выполняют из сборных железобетонных элементов. Конструкции полупроходных и проходных каналов практически аналогичны.

Проходные каналы

применяют при наличии большого количества труб. Их прокладывают под мостовыми крупных магистралей, на территориях больших промышленных предприятий, на участках, прилегающих к зданиям теплоэлектроцентралей. Наряду с теплопроводами в проходных каналах располагают и другие подземные коммуникации — электрокабели, телефонные кабели, водопровод, газопровод и т. п. В коллекторах обеспечивается свободный доступ обслуживающего персонала к трубопроводам для осмотра и ликвидации аварии.

Проходные каналы должны иметь естественную вентиляцию с трехкратным обменом воздуха, обеспечивающую температуру воздуха не более 40° С, и освещение. Входы в проходные каналы устраивают через каждые 200 — 300 м. В местах, где располагаются сальниковые компенсаторы, предназначенные для восприятия тепловых удлинений, запорные устройства и другое оборудование, устраивают специальные ниши и дополнительные люки. Высота проходных каналов должна быть не менее 1800 мм.

Экономическое обоснование проектных решений по ВиВ

Разработка проекта должна осуществляться на основе задания на проектирование, которое составляется заказчиком с участием проектной организации. Задание специализированным проектным организациям на разработку отдельных частей проекта, например водоснабжения и канализации, выдают ведущие проектные организации. Задание на проектирование должно составляться в соответствии с перспективным планом развития народного хозяйства на основании технико-экономических обоснований (ТЭО) целесообразности намеченного строительства и реконструкции города, промышленных предприятий, а также с учетом проектов районной планировки и застройки городов и сельских населенных мест.

В ТЭО должны содержаться показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений, и технико-экономические показатели будущего предприятия или сооружения (удельные капитальные вложения на единицу вводимой мощности и выпуска продукции, сроки окупаемости капитальных вложений, выпуск продукции на 1 руб. основных фондов, рентабельность предприятия, себестоимость единицы продукции, производительность труда).

Проектирование канализации промышленных районов должно вестись на основе комплексного решения всей водохозяйственной проблемы с учетом использования местных водных ресурсов для населения, промышленности, ирригации, судоходства, рыбоводства, энергетики и пр. При этом в общем балансе воды должны учитываться и отработавшие сточные воды, особенно в тех случаях, когда ощущается нехватка воды из-за ограниченности ресурсов источников водоснабжения.

Комплексное проектирование водоснабжения и канализации промышленных предприятий и населенных пунктов предусматривает составление схемы единого генерального плана промышленного узла. Такая схема разрабатывается в целях определения наиболее целесообразного в технико-экономическом отношении объединения отдельных предприятий в промышленный узел с комплексным решением водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникаций.

После утверждения схемы исходные ее положения являются основанием для составления ТЭО водоснабжения и канализации промышленного узла или его объектов

ТЭО — предпроектнвтй документ, уточняющий и дополняющий схемы развития и размещения соответствующих отраслей промышленности (народного хозяйства), на основании которого обосновываются размещение намечаемого к проектированию и строительству предприятия (сооружения), его производственная мощность, номенклатура продукции, обеспечение сырьем, полуфабрикатами, топливом, электроэнергией и водой, основные технологические и строительные решения и важнейшие технико-экономические показатели производства и строительства предприятия (сооружения).

При разработке ТЭО должны учитываться новейшие достижения науки и техники с тем, чтобы строящиеся, реконструируемые и расширяемые предприятия (сооружения) ко времени ввода их в действие были технически передовыми, имели высокие показатели по производительности труда и качеству продукции, низкую себестоимость продукции и обеспечивали нормальные условия труда.

Технико-экономические обоснования разрабатываются на полную проектную мощность предприятия и на первую очередь строительства с широким использованием передового опыта по аналогичным действующим предприятиям (сооружениям) и наиболее эффективных проектных решений.

Технико-экономические обоснования оформляются в виде пояснительной записки с приложением необходимых расчетных, табличных и графических (карты, схемы, чертежи) материалов

ТЭО согласовываются с Госпланом СССР и Госстроем СССР и утверждаются министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

На основе утвержденного ТЭО составляется задание на разработку технического проекта.

Проектирование канализации ведется, как правило, по двум стадиям. технический проект и рабочие чертежи.

Разработка проекта в одну стадию (техно-рабочий проект) допускается (с разрешения утверждающей инстанции) в тех случаях, когда для выбора строительной площадки или трассы для канализационного трубопровода не требуется предварительного выполнения проектных и изыскательских работ, т. е. когда решение этих вопросов с достаточной очевидностью предопределяется местными условиями строительства, опытом проектирования аналогичных объектов и наличием соответствующих типовых или рекомендованных для повторного применения экономичных индивидуальных проектов.

Техно-рабочий проект должен разрабатываться в объеме, необходимом для оценки принятых решений и производства строительно-монтажных работ, и состоять из пояснительной записки с технико-экономическими показателями, схемой генерального плана (для предприятия) и рекомендациями по организации строительства; рабочих чертежей с приложением заказных спецификаций на оборудование, приборы, арматуру и другие изделия; смет, составленных по рабочим чертежам; паспорта.

В отдельных случаях при проектировании объектов с новым неосвоенным производством или сложным технологическим процессом, а также при проектировании зданий и сооружений особой строительной сложности допускается (с разрешения инстанции, утверждающей проектное задание) до выполнения рабочих чертежей производить доработку проектных решений отдельных цехов, зданий, сооружений и других частей проекта в той степени, в которой это требуется для выявления технических характеристик оборудования и выполнения рабочих чертежей.

Ведение проектирования по двум стадиям основывается на возможности широкого использования для строительства типовых проектов».

Технический проект канализации любого объекта, включая очистку и обезвреживание сточных вод, должен быть выполнен с учетом местных условий и санитарных требований.

В проекте, включающем пояснительную записку с обоснованием расходов и состава сточной воды, с необходимыми графическими материалами и сметой, дается технико-экономическое сравнение возможных вариантов решения схемы канализации города и промышленных предприятий и обосновывается выбор оптимального варианта самой схемы и метода очистки сточных вод, а также места выпуска их в водоем.

В проекте должны быть установлены расчетные сроки работы проектируемой канализации и разбивка строительства на очереди, определены основные размеры сооружений, произведен выбор оборудования, составлено штатное расписание эксплуатационного персонала и исчислены стоимость строительства и себестоимость отведения и очистки сточных вод.

Графические материалы должны включать генеральные планы объекта и планы окрестностей, варианты решения схемы канализации с указанием расположения всех основных сооружений и их чертежи (для определения размеров сооружений и основных конструкций, позволяющих исчислять строительную стоимость).

Порядок составления проекта канализации и характер вопросов, разрешаемых на отдельных стадиях проектирования, приведены ниже.

Технический проект. В пояснительной записке к проекту по канализации приводятся исходные и нормативные данные, гидравлические, технологические, технико-экономические и другие расчеты по количеству и составу сточных вод, сетям, насосным станциями очистным сооружениям, энергоснабжению; определяются материалы и способы производства работ, очередность и сроки осуществления строительства. Решаются вопросы технической эстетики. На стадии технического проекта определяется сметная стоимость строительства канализации.

Канализационные сооружения, при расширении которых в будущем потребуются значительные дополнительные затраты на их устройство, должны проектироваться и осуществляться сразу на расчетный срок. Сооружения, строительство которых можно осуществлять по мере потребности без значительных затрат на их переустройство, должны проектироваться в объеме, необходимом только на первую очередь с расчетом на их полное использование при дальнейшем развитии строительства.

В первую очередь прокладывается та часть канализационной сети, которая необходима для обслуживания уже существующих или строящихся жилых кварталов и промышленных предприятий исходя из капитальной застройки.

Условия спуска сточных вод и способы их очистки должны быть согласованы на стадии проектирования с исполкомом местного Совета депутатов трудящихся, с бассейновой водной инспекцией Министерства мелиорации и водного хозяйства союзных республик, а также с органами Государственного санитарного надзора, а при спуске сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения — и с органами Рыбоохраны. При спуске сточных вод в судоходные реки необходимо согласовать место выпуска и его конструкцию.

В техническом проекте должен быть приведен перечень используемых типовых проектов. Типовые проекты содержат следующие материалы: заглавный лист с перечнями чертежей данной марки, примененных стандартов, типовых чертежей с системой условных обозначений; планы в масштабе 1:200 и в необходимых случаях элементы планов в масштабе 1:50 или 1: 100 с указанием оборудования и сетей водопровода и канализации; схемы водопровода, хозяйственно-фекальной, производственной и ливневой канализации; общие виды нетиповых конструкций, узлов и деталей в масштабе 1:50; указания по антикоррозионной защите, заказные спецификации на все виды оборудования, приборов, арматуры и других изделий. Чертежи водопровода и канализации, как правило, должны выпускаться совмещенными.

Проект и смета к техническому проекту подлежат утверждению в установленном порядке. На основе утвержденного проекта должны составляться спецификации оборудования.

Составленные по техническому проекту сметы на строительство отдельных зданий и сооружений и сметы на отдельные виды строительных и специальных работ согласовываются со строительной организацией. Затем составляется сводка объемов и определяется размер затрат на приобретение оборудования и стоимость работ по его монтажу. После этого составляют сводную ведомость, определяющую потребность в производственных ресурсах.

Рабочие чертежи составляются на основе утвержденного технического проекта и полученных от заказчика технических данных по заказанному оборудованию для строительства канализации. При разработке рабочих чертежей должны быть использованы стандарты и типовые чертежи отдельных сооружений.

Унификация канализационных сооружений (ведущие институты Со-юзводоканалниипроект, Мосводоканалниипроект и Гипрокоммунводока-нал) позволит ускорить темпы строительства и ввода в действие объектов. Монтаж сооружений в этом случае сводится к применению небольшого числа (18-20) унифицированных блоков.

При проектировании сложных объектов целесообразно использование метода объемного (макетного) проектирования. Особое значение этот метод приобретает, когда проектируемые сооружения насыщены большим количеством трубопроводов разного назначения с соответствующей арматурой и приборами автоматизации технологического процесса.

Объемное проектирование ведется комплексной группой проектировщиков, состоящей из сантехников, строителей, энергетиков, специалистов по автоматике и контрольно-измерительным приборам. Пользуясь сборнс-разборным макетом, выбирают лучший вариант. Основным видом проектной документации служит фото с масштабного макета. При одностадийном проектировании масштаб модели принимается 1:50 или 1:25, а при большой насыщенности трубопроводами- 1: 10.

После согласования и утверждения окончательного варианта проектировщики производят графическую и расчетную доработку технологических коммуникаций, уточняют диаметры трубопроводов, узлов и т. д. При этом все схемы трубопроводов графически составляются упрощенно. В последнее время вместо графической доработки применяют фотографирование узлов модели с последующим их изготовлением и монтажом по фотографиям.

Опыт объемного проектирования показал, что кроме улучшения качества проекта достигается снижение стоимости проектирования на 10- 15%. Но главное преимущество объемного проектирования — в его наглядности, в исключении ошибок и в возможности лучшей организации строительно-монтажных работ.

Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия при эксплуатации водозаборных

3.1. Техника безопасности и охрана труда Конструкция водозаборных сооружении из поверхностных источников водоснабжения должна обеспечивать безопасность работ при осмотре, ремонте и очистке водозаборных камер и колодцев от осадка, решеток оголовка или берегового водоприемника от засорения плавающими предметами, водорослями и льдом. При выполнении работ по ремонту и эксплуатации водозаборных сооружений из поверхностных источников водоснабжения необходимо соблюдать требования «Единых правил безопасности труда на водолазных работах» и правил техники безопасности при эксплуатации городских гидротехнических сооружений», ГОСТ 12.3.012-77, который предписывает следующие правила при эксплуатации и обслуживание:

Оборудование на всасывающих и самоточных линиях, у береговых колодцев и др. (задвижки, шиберы, подъемные механизмы, приемные клапаны и др.) располагают так, чтобы они были доступны для ремонта. Маховички задвижек располагают на поверхности или применяют дистанционное управление.

Очистка входных решеток ручными граблями с лодок или льда разрешается только в случае слабого течения воды (0,3-0,5 м/сек) и малой глубине (до 2 м) и только при незначительных загрязнениях. На глубоких реках с быстрым течением решетки очищаются водолазами или работниками эксплуатации при условии оборудования специальных устройств и с соблюдением требований НАОП 5.1.21-1.08-90 Единых правил безопасности на водолазных работах (РД31.84.01-90), утвержденных Министерством здравоохранения СССР в 1990 году — (далее НАОП 5.1.21-1.08-90).

Во время осмотра, ремонта и очистки входных решеток на всасывающих линиях должны останавливаться насосы и обесточиваться линии электроснабжения.

Во время обогревания решеток оголовка водоприемника паром или горячей водой шланги для ее подачи проверяют на необходимое давление и плотно скрепляют в местах соединений, чтобы предотвратить ожоги работников, которые находятся поблизости.

Во время электрообогрева решеток временные электролинии от трансформаторов прокладывают изолированными проводами.

Работы по обогреванию решеток проводят под непосредственным наблюдением и руководством работника, ответственного за работу водозаборных сооружений.

Во время очистки решеток оголовка откалывание льда с покрытых льдом частей сооружений и тому подобное движение по льду реки или водоема разрешается только после проверки толщины льда в соответствии с НАОП 5.1.21-1.08-90 и при условии постоянного наблюдения за его состоянием. Работники обеспечиваются в это время предохранительными поясами и веревками. На льду для выполнения работ и прохода людей укладывают настилы из досок, а на видных доступных местах размещают спасательные средства (жерди, спасательные круги и тому подобное).

Работы по укреплению берега на участке водозаборных сооружений выполняют при условии наличия лодки с необходимым спасательным инвентарем. На видном месте размещают спасательные средства (круги, багры, веревки, пояса).

Перед началом работы в галереях для работников проводят целевой инструктаж по охране труда с оформлением наряда. Около входа в галерею на видном месте вывешивают выписку из этих Правил.

Во время работы в галереях у входа в галерею для наблюдения за состоянием работ и оказанием в случае необходимости помощи тем, кто работает в галерее ставят двух работников. Не разрешается вход в галерею и выполнение в ней работ одному работнику.

В других случаях во время выполнения работ в галереях следуют мерам безопасности, как и во время выполнения работ в канализационных колодцах и коллекторах.

Работы по очистке водоприемных колодцев от осадка и спуск в колодец обслуживающего персонала выполняют под надзором работника, ответственного за работу водозаборных сооружений, с соблюдением мер безопасности, как и во время выполнения работ в водопроводных и канализационных колодцах и коллекторах.

3.2. Противопожарные мероприятия

На водозаборах как предприятия оборудованные большим числом электроагрегатов при эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия по противопожарной защите:

Насосные станции водозаборных сооружений размером машинного зала 6×9 м и более должны оборудуются внутренним противопожарный водопроводом с расходом воды 2,5 л/c.

Кроме того, следует предусматривать:

при установке электродвигателей напряжением 1000 В и менее — два ручных пенныхх

при установке электродвигателей напряжением свыше 1000 В или двигателей внутреннего сгорания мощностью более 221 кВт — дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250 л, два куска войлока, асбестового полотна или кошмы размером 2×2 м.

В насосных станциях водозаборных сооружений с двигателями внутреннего сгорания размещают расходные емкости с жидким топливом (бензин — 250 л, дизельное топливо — 500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 120.

В помещении насосной станции водозаборных сооружений для подключения установки пожаротушения к передвижной пожранной технике предусматривается трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками. Трубопроводы обеспечивают наибольший расчётный расход в «диктующей» секции установки пожаротушения. Снаружи помещения насосной станции соединительные головки размещаются с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей.

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями.

К ним относятся:

устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или специальных

Проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривается в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, СНиП II-97.

устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих режим «перевозки пожарных подразделений»;

устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);

противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания;

оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и коллективными средствами спасения людей а также планом эвакуации;

Корепанов Е. В. Теплоснабжение. Лекция 2. Способы прокладки тепловых сетей

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В зависимости от состояния грунта, рельефа местности и климатических условий тепловые сети могут быть подземными или надземными. Выбор способа прокладки определяется в зависимости от местных условий и технико-экономических соображений.

Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках и эстакадах. На территории промышленных предприятий межцеховые коммуникации иногда прокладывают на кронштейнах, заделанных в стенах зданий.

Надземную прокладку выполняют на разной высоте по отношению к поверхности земли. Различают прокладку: на низких стойках; на стойках средней высоты; на высоких стойках.

Для обслуживания оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов) устраивают площадки с ограждениями и лестницами: стационарные при расстоянии от низа теплоизолирующей конструкции до поверхности земли 2,5 м и более или передвижные при меньшем расстоянии, а в труднодоступных местах и на эстакадах проходные мостики. При прокладке теплопроводов на низких опорах в местах установки оборудования должно предусматриваться покрытие поверхности земли бетоном.

Надземная прокладка на стойках

Надземные трубопроводы на низких стойках прокладываются на высоте 0,35…1,8 м по трассам не пересекаемым движением людей и транспорта. Минимальная высота в свету от уровня земли до тепловой изоляции принимается не менее 0,5 м при ширине группы труб более 1,5 м и не менее 0, 35 м при ширине группы труб до 1,5 м. Следует учитывать и высоту снежного покрова, так чтобы снеговые покровы и поверхностные воды не создавали условия для увлажнения тепловой изоляции.

Низкие стойки применяют для прокладки труб на свободных от застроек площадках. Стоимость низкой прокладки минимальная. Недостатками являются: незащищенность тепловой изоляции, защитного и покровного слоя от внешних повреждений; зарастание полосы размещения сетей травой и кустарником; невозможность очищения территории машинами и механизмами; невозможность использования занятой территории для хозяйственных целей.

Надземные трубопроводы средней высоты прокладываются на уровне 2…3 м в местах, где необходим проход под ними людей, а также над заборами, проездами для легкового транспорта, автостоянками, над зданиями малой высоты.

Надземные трубопроводы высокой прокладки сооружают на высоте более 5 м и рассчитаны на проезд под ними любого транспорта, прокладку над кровлями зданий и сооружений различного назначения. Высота прокладки может достигать 15 м. Теплоизоляции практически не повреждается. Территория под теплотрассой используется для различных целей и убирается механизировано.

По способу восприятия нагрузки различают стойки промежуточные и анкерные. Промежуточные стойки предназначены в основном для восприятия вертикальной нагрузки от массы труб, теплоносителя и изоляции. Они рассчитаны также на восприятие небольшой горизонтальной нагрузки, возникающей от трения опорных конструкций труб на стойках.

На промежуточных стойках трубы свободно опираются на подвижных опорах. Анкерные или неподвижные стойки воспринимают горизонтальную нагрузку температурных удлинений трубопроводов. На анкерных стойках трубы закреплены неподвижно.

Отдельно стоящие стойки бывают: стальные, железобетонные. Стальные стойки дороги, поэтому они повсеместно вытесняются железобетонными стойками (рис. 2).

Анкерные стойки (рис. 2, а ) выполняются пространственной формы из промежуточных стоек (рис. 2, а или рис. 2, в ), соединенных между собой поперечными связями.

б анкерная стойка, составленная из отдельных стоек

Рис. 1. Основные виды надземной прокладки теплопроводов: а на отдельно стоящих опорах (стойках), б на эстакадах

Рис. 2. Типовые конструкции железобетонных стоек: 1 траверса, 2 стойка, 3 поперечные межстоечные связи

По принципу работы высокие стойки подразделяют на жесткие, гибкие и качающиеся (рис. 3).

Жесткие стойки (рис. 3, а ) прочно защемлены в фундаменте. При температурном удлинении труб стойки изгибаются под воздействием трения опорных конструкций трубы и стойки. Гибкие стойки (рис. 3, б ) защемлены в фундаменте, верх стоек шарнирно соединен с трубопроводом.

При удлинении трубы верх стоек перемещается вместе с трубой, вызывая изгиб стойки. Качающиеся стойки (рис. 3, в ) шарнирно соединены с фундаментом и трубами, поэтому температурное удлинение труб вызывает поворот стоек относительно нижних шарниров. Из всех стоек чаще применяют жесткие как наиболее дешевые и удобные при монтаже трубопроводов.

Расстояние между стойками нормируется и в зависимости от несущей способности труб принимается от 6 до 24 м (чем больше диаметр труб, тем больше пролеты между стойками).

Под П-образными компенсаторами устанавливают компенсаторные стойки (рис. 4), которые размещаются с одной или двух сторон вдоль трассы на расстоянии от нее, равном наибольшему вылету П-образных компенсаторов.

При прокладке труб небольшого диаметра на отдельных стойках промежуточные опоры могут создаваться посредством вантовых растяжек и подвесок (рис. 5).

Прокладка теплопроводов на подвесных (вантовых) конструкциях является наиболее экономичной, так как позволяет значительно увеличить расстояние между мачтами и тем самым уменьшить расход строительных материалов. Расстояния между точками подвески принимают в соответствии с несущей способностью трубы наименьшего диаметра.

Надземная прокладка на эстакадах

Эстакады сооружают для совместной прокладки большого числа трубопроводов различного назначения и диаметров. Изготовляют эстакады из металла или железобетона. Для обслуживания оборудования трубопроводов на эстакадах на траверсах устраивают продольные настилы (проходные дорожки) лестницы.

Прокладка теплопроводов на эстакадах является наиболее дорогой и требует наибольшего расхода металла или железобетона. В связи с этим ее целесообразно применять при большом числе труб (не менее пяти-шести). Горизонтальные нагрузки трубопроводов передаются частично на анкерные стойки. В температурных швах размещаются компенсаторные рамы или компенсаторные стойки для опирания на них П-образных компенсаторов. Для уменьшения количества стоек трубопроводы большого диаметра могут использоваться в качестве несущих конструкций для укладки или подвески к ним трубопроводов малого диаметра, требующих более частой установки опор.

В конструкциях сборных железобетонных эстакад (рис. 6) используют типовые стойки. Пролеты между стойками перекрывают железобетонными продольными балками, на которых через 3…4 м раскладывают траверсы. Расстояния между стойками принимают от 6 до 18 м, кратными 3 или 6 м, поскольку эстакады перекрывают балками стандартной длины.

Продольные балки более 18 м не выпускают из-за большой собственной массы железобетона. Пролетные стойки могут быть одноярусными и многоярусными. Балки и траверсы, приваренные к стойкам, образуют пролетные строения. Несколько маршей пролетных строений и стоек образуют жесткую единую конструкцию. При большой протяженности эстакад пролетные строения разделяют температурными разрывами (швами) на температурные блоки.

При надземной прокладке сетей возникает необходимость пролетных строениях более 18 м. (прокладка сетей через шоссейные дороги, железнодорожные пути, каналы, реки, различные сооружения и пр). В таких условиях используются стальные пролетные конструкции (фермы) длиной до 36м.

Пролетные конструкции собираются на месте их металлического профиля (двутавр, швеллер, уголок и др.). Конструкция должна предусматривать сооружение продольных проходных дорожек шириной 0,6 м. Пролетные конструкции монтируются на колоннах. Это могут быть либо металлические или железобетонные колонны, либо железобетонные сваи-опоры.

Металлические эстакады могут быть как одноярусные (рис. 7, а ), так и многоярусные (рис. 7, б ).

При подземной прокладке тепловых сетей используют два способа: канальный и бесканальный.

Канальная прокладка выполняется в непроходных, полупроходных и проходных каналах (тоннелях). Канальная прокладка выполняется в однотрубном, так и в твухтрубном исполнении. При выборе размеров каналов руководствуются требованиями по минимальным расстояниям в свету между трубопроводами и стенками каналов (табл.1).

Таблица 1. Минимальное расстояние между трубопроводами и строительными конструкциями непроходных каналов, мм

Условный проход трубопровода

Расстояние в свету от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода

Источник: bulding.ru

Что такое канал в строительстве

Вы здесь: Главная Технология СП Лекции ТСП Строительство оросительных каналов Производство работ при строительстве каналов

Главное меню

Строительные работы

Землеройная техника

Бетонные работы

Производство работ при строительстве каналов

Выемки крупных каналов разрабатывают экскаваторами драглайн одним или двумя продольными проходами шагающего экскаватора ЭШ-4/40 либо сначала устраивают пионерную траншею проходом драглайна с ковшом емкостью 1-2 м 3 по оси канала, потом поперечными проходками по бермам укладывают грунт во временные отвалы, перемещаемые затем бульдозерами в постоянные кавальеры или в дамбы канала (см. рис. 172). Для продольного перемещения грунта из участков канала в выемке или из специальных карьеров на участки в насыпи применяют скреперы или работу экскаваторов на транспорт.

Разработку верхней части выемок бульдозером (на глубину до 1,5-2 м) осуществляют челночным способом, причем уклон откоса при движении загруженного бульдозера должен быть не круче m = 3.

Скреперы разрабатывают верхнюю часть выемки (на глубину до 4 м) по поперечной схеме (чаще всего «восьмеркой») с перемещением грунта в кавальеры или в дамбы, допустимый уклон откосов для груженых скреперов не круче m = 4-5, а для порожних m = 3.

Разработка грунта в магистральном канале скрепером

Разработку выемок скреперами на большую глубину выполняют по продольной схеме с устройством специальных пологих выездов-съездов:

а) для каналов в глубокой выемке с врезкой в откос, через 100-150 м;

б) для каналов в полувыемке и в насыпи — прислонных, через 70-100 м.

Рис. 172 Схема магистрального канала глубиной 6,5 м в полувыемке

По окончании работ въезды ликвидируют скреперами, бульдозерами или экскаваторами. Часто применяют комбинированную схему разработки выемок:иверхнюю часть разрабатывают бульдозерами или скреперами, нижнюю — скреперами или экскаваторами драглайн. Каналы в глубоких выемках устраивают с бермами шириной 6 м через каждые 5 м по глубине

Длина набора грунта скреперами емкостью 8 м 3 принимается по расчету, но не более 30 м, скреперами емкостью 10 м 3 — до 35 м, длина разгрузки до 10 м, минимальный радиус поворота трактора со скрепером составляет 8 м.

При строительстве каналов в насыпи, полунасыпи и полувыемке растительный грунт срезают бульдозерами или скреперами. Резервы разрабатывают также бульдозерами или скреперами, а при значительном расстоянии между резервом и насыпью канала — экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы. Обратную засыпку выработанных резервов растительным грунтом с разравниванием его выполняют бульдозерами. Размеры резервов выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить наилучшие условия работы машин (наименьшую продолжительность цикла).

В частности, при работе скреперов рекомендуемая глубина резервов и высота кавальеров определяется по формуле Н. К. Фенина:

где

— удельный объем резерва или кавальера, м 3 /пог. м (численно равный площади поперечного сечения, м 2 );

0,3 — средняя величина коэффициента, зависящего от уклона откосов съездов или въездов.

Грунт, укладываемый в дамбы и насыпи каналов, послойно разравнивают бульдозерами или грейдерами и уплотняют. При необходимости укладываемый грунт увлажняют (поливают из автоцистерн, подают воду насосами или замачивают насыпь). Неуплотненные окрайки («бахрому») с внутренних откосов насыпи срезают тяжелым грейдером или драглайном с ковшом емкостью 0,15-0,35 м 3 . Откосы и дно канала, гребни и откосы дамб, верх и откосы кавальеров планируют тяжелым грейдером с прикрепленной на тросе металлической балкой или бульдозером.

Бульдозеры на строительстве каналов рекомендуется применять при ширине разрабатываемой выемки по дну не менее 6 м (для бульдозеров на тракторах мощностью 50-75 л.с.) или не менее 10 м(при мощности 100 л.с), при уклонах откосов выемки и насыпи m>З дальности перемещения грунта не более 50-60 м. При строительстве каналов шириной по дну более З м глубиной до 4 м наиболее широко применяют скреперы, обеспечивающие комплексное выполнение ряда операций при низкой стоимости работ. При большей глубине выемок, когда возникает необходимость в устройстве въездов и съездов, более экономичным оказывается применение экскаваторов драглайн.

Источник: hydrotehnik.com

Гордость на костях: как строился Канал имени Москвы

«На нем планируется разместить уменьшенные копии существующих на канале шлюзов. Копию Канала имени Москвы украсит архитектурно-художественная подсветка из 524 светильников. В вечернее время она будет светиться мягким и теплым светом.Здесь дети и взрослые смогут весело провести время, например, запуская кораблики…Гидротехническое сооружение будет нести в себе не только эстетическую функцию, но и просветительскую».

Как относиться к такому сообщению?

Летом 1937 года прошел первый теплоход по каналу Москва – Волга. Сейчас он называется Канал имени Москвы. По нему можно выйти в Волгу, а по Волге, по системе каналов – на Каспийское, Черное, Азовское, Балтийское и Белое моря.

Без этого канала в Москве не было бы питьевой воды. Уже к началу XX века город выпивал практически всю Москву-реку и прилегающие речушки. По самой Москве-реке можно было гулять вброд.

По каналу Москва – Волга в столицу пришла волжская вода. Кроме того, за счет Волги живет Москва-река.

Канал протяженностью 128 километров построили за 4 года 8 месяцев. Да если бы только канал с его 11 шлюзами! Воздвигли 40 плотин, 8 водохранилищ, 5 насосных станций, 8 гидроэлектростанций, 3 главные пристани (Большая Волга, Дмитровская и Северный речной порт), многочисленные пристани местных линий, 700 километров железнодорожных путей, сотни километров автомобильных дорог и линий электропередач!

Грандиозная стройка. Специально для нее организовали Дмитровский лагерь (Дмитлаг) – самый большой в системе ГУЛАГа. В январе 1935 года в нем насчитывалось 192 229 человек. Сколько заключенных было за 5 лет – неизвестно, многие документы уничтожены.По различным оценкам — от 600 000 до 1 000 000.

Обиходное слово «зэк» на канцелярском языке ГУЛАГа писалось так: «з/к» и означало: «заключенный каналоармеец». Оно вошло в нашу жизнь и историю со строительства Беломорско-Балтийского канала, 1931-1933.

О них, о зэках, и речь. Другими словами – о цене «наших побед».

Из воспоминаний заключенного Дмитлага инженера Александра Крохина:

«Техники первое время практически не было, огромная масса заключенных была занята на земляных работах, которые велись вручную — лопатами и тачкой. Из-за грунтовых вод людям приходится работать по колено в раскисшей грязи. Немногие выдерживали этот каторжный труд. Умерших хоронили без гробов, в общих ямах. Так что канал Москва-Волга, как и Беломорканал, построен на костях.

Лишь спустя два года на строительстве появились первые ковшовые экскаваторы Ковровского завода, который тоже входил в систему ГУЛАГа».

О том же пишет в воспоминаниях вольнонаемный инженер Алексей Комаровский, попавший на строительство канала после трех лет заключения в Сиблаге.

«Все земляные работы на канале велись вручную. Грунт на котловане отвозили грабарки, да и тачки были еще в ходу. С Яхромских холмов трасса канала напоминала огромный, вытянувшийся на необозримые просторы живой муравейник. Ночью этот муравейник освещался огнями множества прожекторов. И так от Волги до Москвы.

Недостатка в живой силе не было. ГУЛАГ поставлял ее бесперебойно и в неограниченном количестве. Без преувеличения можно сказать, что Канал имени Москвы покоится на костях заключенных».

Из воспоминаний неназванных свидетелей:

«Холода стояли страшные! И главное, что запомнилось: заключенные были истощены предельно и всегда голодны. Смотрим: то один, то другой зек в грязь падают. Это они умирали от слабости: предел сил наступал. Мертвых складывали на тележки-грабарки и увозили.

Ближе к ночи, чтоб не было случайных свидетелей. тянулись с канала целые караваны грабарок с трупами, облаченными в нижнее рваное белье. Лошадей погоняла специальная похоронная команда. Ямы, длинные и глубокие, выкапывались в роще заранее днем. Людей сбрасывали в могильники как попало, один на другого, будто скот. Только уедет один караван — за ним приезжает другой.

И снова сбрасывают людей в ямы».

В справке Санитарного отдела ГУЛАГа черным по белому написано: «Средний уровень смертности в лагерях ГУЛАГа составил 15,7 процента с колебаниями. » Это к 1933 году, как раз ко времени создания Дмитлага. Значит, в среднем только в 1935 году, при численности в 192 229 человек, в Дмитлаге умерло 30 179 заключенных.

От голода и болезней. Не считая расстрелов. Свидетельствует шофер Дмитлаговской автобазы А. Воронков:

«На казнь возили каждую ночь. Расстреливали в лесу и на северной окраине Дмитрова. У них это называлось «повезти на шлёпку».

Наверно, «шлёпка» – не массовый расстрел. Не было смысла массово расстреливать рабочую силу. Массовые расстрелы, тысячами, начались с августа 1937 года — после окончания строительства, когда лагерь ликвидировали ввиду выполнения поставленной задачи.

Списочный состав Дмитлага на 1 января 1937 года – 146 920 человек. 55 тысяч «ударников труда» освободили. Какую-то часть распределили по другим лагерям. Остальных – расстреляли на московских «спецобъектах» Бутово и Коммунарка с августа 1937 по апрель 1938 года.

А теперь пресс-служба московского Департамента капитального ремонта сообщает, что в парке Северного речного вокзала построят полную копию Канала имени Москвы – ручей протяженностью 400 метров. «Здесь дети и взрослые смогут весело провести время, например, запуская кораблики. Это гидротехническое сооружение будет нести в себе не только эстетическую функцию, но и просветительскую.

Какую «просветительскую»? Что тут можно сказать?Тупик. Вот какое наследство нам досталось.

В конце 80-х, в давние уже годы перестройки и гласности, когда началась вторая волна разоблачений преступного сталинского режима, один из ветеранов КПСС говорил мне: «Египетские пирамиды строили рабы. Так что теперь, разрушать их?»

Такая была и осталась доныне якобы хитроумная смесь софистики, подлога, смешения и подмены понятий. Ничего не надо разрушать. Надо помнить. Вернее, не забывать. Иначе восторжествует не просто беспамятство, а победит ползучая реабилитация сталинизма.

Она непрерывна. Например, газета «Советская Россия», рупор КПРФ, писала в статье, посвященной 80-летию завершения строительства канала:

«Современные люди думают, что в советской исправительной системе заключенные работали бесплатно и кормили их впроголодь. Бытует мнение, что зеки мерли сотнями тысяч от голода и болезней, и много других небылиц. Власти к ним старались относиться по-человечески, способствовали реабилитации осужденных уголовников еще в трудовом заключении. Дмитлаг в наивысшей степени стал осуществлением на практике советского принципа так называемой перековки заключенных для будущей нормальной человеческой жизни…Сегодня принято все, что сделано в советский период, мазать черной краской. Хочется верить, что для России наступят лучшие времена, и память о героическом труде предков на великих национальных стройках XX века заставит будущие поколения русских людей стать достойными тех великих свершений».

Источник: newizv.ru

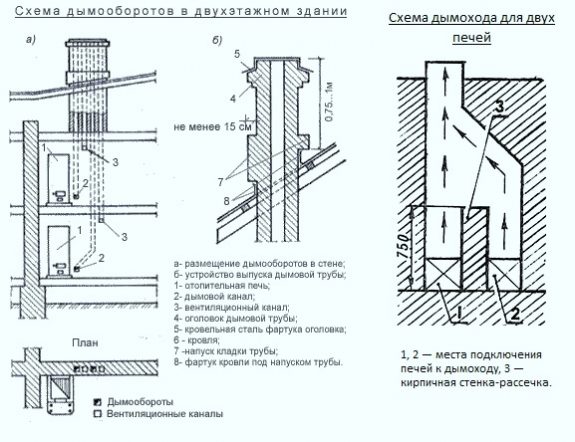

Дымовые и вентиляционные каналы

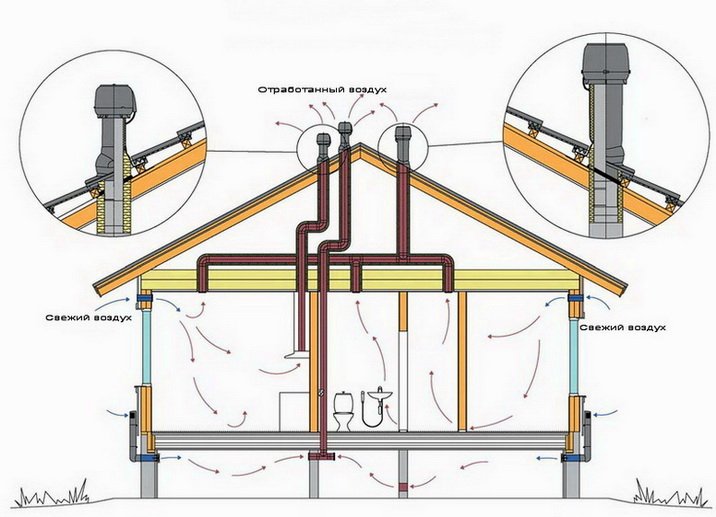

О своем комфорте человек задумывался с древности. В первую очередь это касалось его жилья. Об отводе дыма и отработанного воздуха часто не могло идти и речи — не было у людей тех знаний и технических возможностей, которые мы имеем сейчас. Тем не менее, первые системы такого рода можно увидеть в египетских пирамидах и римских зданиях.

Но если приток свежего воздуха можно обеспечить простым проветриванием, то для отвода отработанных газов и воздуха необходимо устраивать дымовые и вентиляционные каналы. И они — тема сегодняшней статьи.

Требования к дымоходам и вентиляции

Необходимость устройства вентиляции и нормы ее расчета содержатся в СНиП 31-01-2003. В нем указаны нормы воздухообмена для разных категорий помещений. Так, для жилых комнат эта величина небольшая — 3 кубометра в час на 1 кв. метр площади. А вот для санузлов эта цифра уже больше — 25 кубометров в час. Самые высокие требования к воздухообмену для кухонь: 60 м3/ч для кухни с электрической плитой, и 100 — с газовой.

Таким образом, помещения, из которых в первую очередь должен отводиться отработанный воздух — это ванные, туалеты, прачечные, котельные и кухни. При этом наличие обязательной вентиляции установлено нормативными актами, если вы пользуетесь газовым оборудованием в открытым огнем: устанавливать плиту в помещении без вентиляции категорически запрещено. Для оборудования с закрытыми топками должен быть предусмотрен отдельный дымоход и обеспечен приток воздуха.

К дымоходам предъявляются жесткие требования, которые изложены в СП 7-13130-2013. Особенно это касается пожаробезопасности, ведь диапазон температур, в которых они эксплуатируются, довольно большой. Нормативных актов, регламентирующих работу газового оборудования, несколько:

- СНиП 31-01-2003;

- СниП41-01-2003;

- СНиП 42-01-2002;

- СП 31-106-2002;

- СП 42-101-2003.

Проанализировав эти документы, можно сделать ряд выводов относительно устройства дымовых каналов в доме:

- Герметичность исполнения. Канал не должен сообщаться с помещениями, через которые он проходит.

- Ограниченный набор материалов, из которых может быть выполнен дымоход.

- Регламентированы габариты помещения, где может находиться отопительный прибор: его площадь не должна быть менее 7,5 кв. метров и минимальная высота потолка в нем — 2 метра.

- Дымовой канал должен иметь ровную внутреннюю поверхность, без выступов и углублений.

- Системы вентиляции и отведения отработанных системами отопления газов должны проверяться и при необходимости подвергаться очистке.

Таким образом, нормальная эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов зависит от двух факторов. Первый из них — правильное проектирование. Второй — качество исполнения при строительстве.

Материалы и устройство

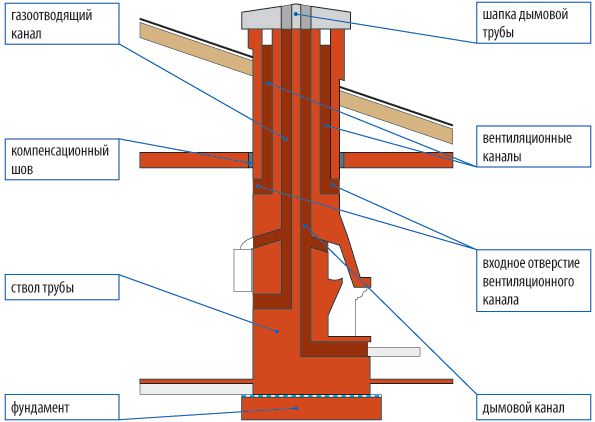

Каналы в доме представлены внутридомовой сетью и выходной трубой, через которую отработанные газы удаляются на улицу.

По своей конструкции эта система может быть выполнена в нескольких вариантах:

- Выводы из помещений , соединяющиеся в верхней части здания с последующим оборудованием легкой трубы на крыше, применяется для устройства вентиляции;

- Стеновая труба , совмещающая в себе как функции несущей стены, так и трубы, содержащей вентиляционные и дымовые каналы;

- Коренная труба , выполняющая только эту функцию и ставящаяся на фундамент;

- Насадная труба , представляющая собой продолжение дымохода печи.

Помимо этого, возможно сочетание некоторых технологий. Так, сборные дымоходы и вентиляция вполне могут упаковываться в кладку стены.

Дымовые и вентиляционные каналы делаются из различных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, а также установленные нормативами и практикой области применения.

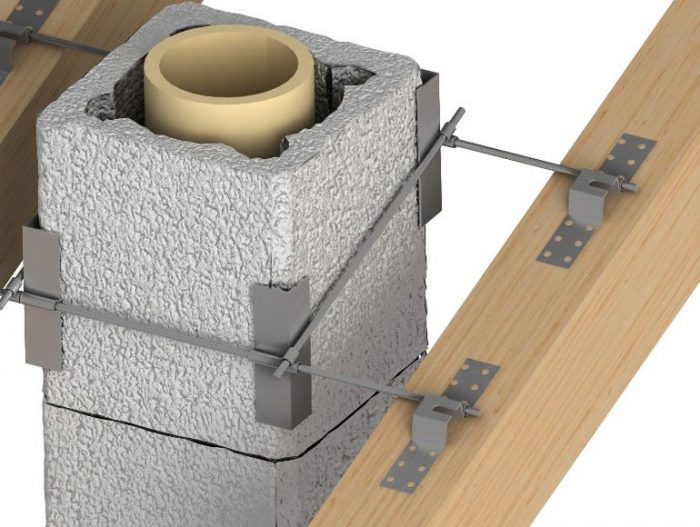

Кирпич

Это самый старый и традиционный материал. Он проверен временем и универсален — из него можно делать как вентиляционные каналы, так и дымоходы для любых видов топлива.

Достоинства кирпичных дымоходов огромны. Они механически устойчивы, способны выполнять роль второго отопительного прибора на вышележащих этажах (если идут от печки, камина или котла) и пожаробезопасны. Но все эти качества не будут проявлять себя, если не соблюдать ряд правил при их устройстве. Вот эти правила:

- Для каналов годится только полнотелый керамический одинарный кирпич . Категорически запрещено для этих целей брать силикатный или пустотелый. Он не должен содержать трещин. При несоблюдении данного правила канал будет разрушаться, и особенно это касается дымоходов, где есть фактор повышенной температуры.

- Сечение такого канала прямоугольное, что не очень хорошо сказывается на тяге . Чтобы этот недостаток скомпенсировать, высоту трубы нужно просчитывать тщательно.

- Внутренняя поверхность канала должна быть идеально ровной . Для этого при кладке производят швабровку специальным инструментом или рукавицей. Если это условие не выполняется, на стенках оседает сажа, конденсат и оксид серы (этот продукт часто образуется при сгорании одоранта — вещества, добавляемого в газ для контроля над утечками). В дальнейшем приводит к разрушению канала, и в особенности верхней его части — трубы.

- Все швы в кладке должны быть герметичны и полностью забиты раствором (в горячих участках — глиной или специальной смесью).

- Если вы делаете канал в наружной стене, его необходимо утеплить . Для вентиляции вполне подойдет полистирол, а дымовой канал изолируют ватой. Если этого не сделать, наружная поверхность стены будет охлаждать канал, что уменьшит тягу.

Таким образом, возведение таких каналов и труб требует аккуратности и профессионализма, кладка каналов и труб у каменщиков оплачивается по повышенной расценке.

Сборные одноконтурные оцинкованные и стальные системы

Первоначально эта технология использовалась в производственных помещениях, поскольку позволяла отводить отработанные материалы (пыль, газы) непосредственно с рабочих мест. При высоких потолках обеспечить этот отвод стеновыми каналами не представляется возможным, а если учесть, что некоторое оборудование требует непосредственного подключения к вентиляции, такой выбор становится понятным.

Сейчас такие системы все шире используются в жилых и общественных зданиях, поскольку позволяют устраивать нужные помещения практически где угодно, не завися от изначального проекта. Особенно это актуально для зданий, где помещения сдаются в аренду разным организациям, а построены они были в расчете на одну (например, бывшее заводоуправление). Также они популярны у частных застройщиков: им не нужно думать над тем, как рациональнее разместить помещения, чтобы строить меньше труб.

Одноконтурные системы представляют собой трубы и колена, соединяющиеся между друг с другом непосредственно (в замок) или с помощью винтовых соединений. Они могут быть квадратного и круглого сечения; выпускаются модели различных размеров и назначения. Так, трубы с квадратным сечением предназначены для вентиляции, а с круглым — чаще всего для дымоходов. При покупке лучше осведомиться заранее, для чего данная модель предназначена. Так, у дымоходов должно быть герметичное соединение, не допускающее проникновения продуктов горения внутрь.

Монтаж одноконтурных систем прост, но ряд правил все же соблюдать нужно, и касаются они прежде всего дымоходов.

- Дымовой канал должен быть как можно более прямым и допускать только одно колено — при выходе из отопительного прибора.

- Поверхность трубы должна иметь ограждение во избежание ожогов. Трубу можно спрятать в кладку стены — при этом нельзя допускать соприкосновение такого дымохода с материалами, негативно реагирующими на повышенные температуры. Проще говоря, ее можно спрятать в кладку и кирпича.

- Не используйте для устройства дымохода оцинкованные трубы — они подвергаются коррозии при взаимодействии с продуктами горения. Стальные для этой цели годятся лучше.

Иногда в качестве недостатка таких труб приводят их короткий срок службы — 15 лет. Но это компенсируется их легкой заменой, не требующей квалификации.

Двухконтурные системы

Основное их отличие от предыдущих — они содержат две трубы: внутреннюю и наружную. Между ними находится минеральная вата; из-за такой конструкции эти дымоходы еще называют словом «сэндвич».

Для вентиляции их не используют — дорого и нет необходимости. А вот как дымоходы они прекрасно себя зарекомендовали, так как позволяют ставить такую трубу практически везде: она пожаробезопасна. А вот преимуществ у нее много, главные из которых — медленное охлаждение и малое количество конденсата (пар не успевает сконденсироваться).

Асбестоцементные трубы

Подходят для вентиляции и отопительных устройств с невысокими температурами выхода.

Используются нечасто, несмотря на дешевизну. Неудобны тем, что не позволяют монтаж углов и переходов, в ассортименте торговых сетей есть только трубы. Монтировать их несложно, главное — не разбить при этом, потому что хрупкость такого материала превышает все разумные пределы.

Пескоцементные блоки

В продаже есть такие блоки, причем не только для кладки стен, но и каналов. По форме они такие же — 20х20х40 см, но содержат один, два или три канала. Существуют блоки и большего размера, из которых можно сооружать целые шахты. Кладутся такие каналы на обычный раствор, который аккуратно затирается, чтобы сделать поверхность ровной.

Неплохой вариант для стеновой вентиляции, но в качестве дымохода хорошо подходят только в качественном исполнении — то есть блоки высокой плотности и без щербин на стенках. К сожалению, качество таких изделий часто оставляет желать лучшего.

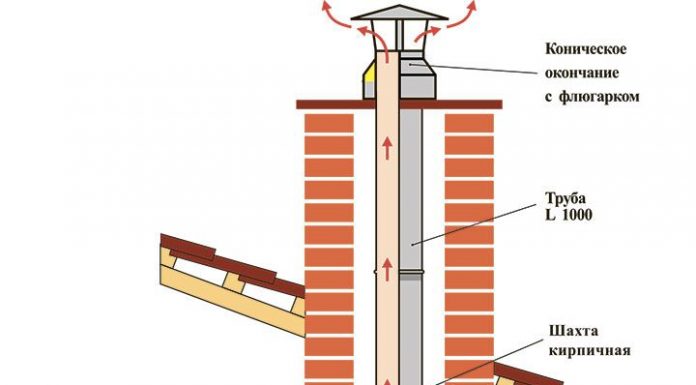

Сборные керамические системы

Они совмещают в себе достоинства керамического кирпича и лишены его недостатков, то есть необходимости привлечения квалифицированных специалистов и круглое сечение.

Такие дымоходы состоят из керамической трубы, слоя минеральной теплоизоляции и чехла из бетона. Монтируются они достаточно просто, служат долго и пожаробезопасны при эксплуатации. Широкому их распространению мешает только высокая цена.

При желании такие дымоходы можно прятать в стену.

Гофры

Иногда можно встретить использование гофрированных стальных труб в качестве дымоходов.

Это спорное решение, так как сажа на подобных трубах оседать будет быстро. Но они могут стать отличным вариантом для вентиляции и соединения стенового дымохода с газовой колонкой, где он, кстати, чаще всего и встречается.

Полимерные трубы

Они выполнены в виде рукава, который заводится в старый канал и расширяется при помощи горячего пара. Самостоятельным решением они не являются, скорее, позволяют исправить дефекты кладки и создать новую поверхность канала. Полимерные трубы не отличаются термостойкостью, поэтому использовать их можно только для оборудования, работающего на газе и жидком топливе.

Ремонт фундамента деревянного дома – усиление, реконструкция и замена старого фундамента своими руками

Устройство дымовых и вентиляционных каналов

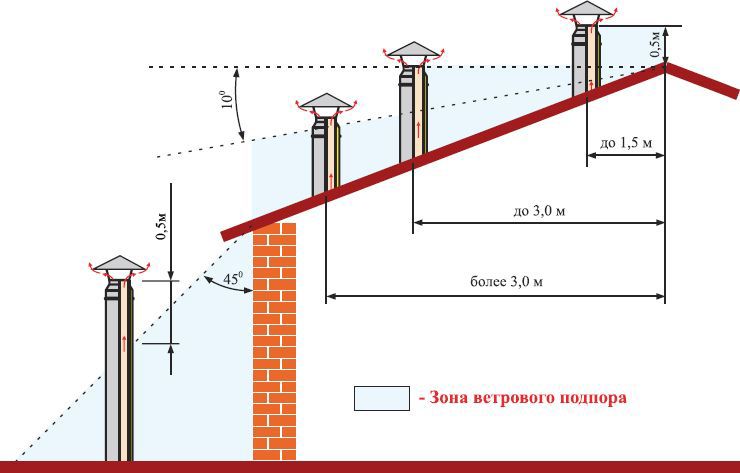

Любой канал обязательно заканчивается на крыше трубой. От правильного устройства трубы зависит многое, в первую очередь — тяга, во вторую — срок эксплуатации всего канала.

Естественная тяга основана на работе разницы давлений воздуха на разной высоте. Это хорошо заметно в горах, но многим кажется, что в доме этот перепад невелик. Он действительно не очень большой, но и его достаточно, чтобы обеспечить выход отработанного воздуха и газов в более разряженные слои.

Требования, которые предъявляются к работе трубы, заключаются в обеспечении прямой тяги и отсутствии обратной. Чтобы эта работа была безупречной, нужно выбрать правильное конструктивное решение и определить высоту трубы.

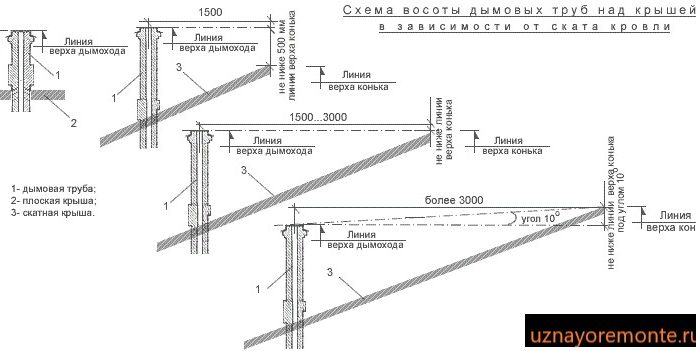

Высота трубы

Минимальная высота труб оговаривается нормативными документами. Чаще всего для этого используют схему, где высота зависит от удаления трубы от конька. В этом случае коньковая труба и та, что находится ближе 1,5 метров от него, должна быть выше конька на 50 см. Высота трубы, расположенной на расстоянии 1,5 — 3 метра от конька, не может быть ниже его. Наконец, высоты более дальних труб должны достигать линии, отстоящей на 10 градусов вниз от горизонта, если эту линию провести от конька.

На плоских крышах минимальная высота трубы — 50 см.

Высоту трубы нужно увеличить в следующих случаях:

- Наличие в месте, где стоит дом, нисходящих ветров;

- Высокий парапет на плоской крыше;

- Дымовая труба по проекту ниже, чем рядом стоящее здание.

При этом не стоит увеличивать высоту дымохода бесконечно — сильная тяга увеличит расход топлива.

Вентиляционные каналы допустимо открывать под крышей на техническом этаже, если крыша имеет второй свет или другие предусмотренные для выхода воздуха отверстия.

Конструктивные особенности труб

Правильная конструкция трубы обеспечивает хорошую тягу и пожарную безопасность. Это касается как той части трубы, которая находится внутри дома, так и наружной.

С вентиляционными каналами здесь все достаточно просто. Температура воздуха в них равна комнатной, химический состав безопасен, и при желании такие каналы можно переводить и объединять. К дымоходам предъявляются более жесткие требования. Так, объединение дымоходов допускается только в тех случаях, когда рядом стоят два отопительных прибора, работающих на одинаковом топливе. То есть распространенную в некоторых регионах схему, когда большая печь имеет с одной стороны отопительно-варочную систему, а с другой — встроенный камин, вполне допустимо оборудовать общим дымоходом.

При оборудовании межэтажных перекрытий из горючих материалов трубы без теплоизоляции не должны с ними соприкасаться. В таких случаях в трубах из кирпича устраивается распушка — ступенчатый выпуск , позволяющий отделить перекрытие от стенок трубы еще на полкирпича (12 см). Для изоляции других типов труб используется негорючий утеплитель. Раньше для этого использовали асбест, но сейчас предпочтительнее минеральная вата, она более безопасна.

При выхода на крышу трубу нужно в обязательном порядке утеплить. Утепление производится разными способами. Вот некоторые из них:

- Кладка облицовочного слоя кирпича выше выдры;

- Кладка силикатного кирпича на ребро с укладкой минеральной ваты в зазор между трубой и облицовкой;

- Установка металлического короба с минераловатной прокладкой;

- Обвязка минеральной ватой и устройство штукатурного слоя — своеобразный «мокрый фасад трубы». После этого желательно покрыть трубу слоем гидроизоляции.

Эффективность утепления отлично себя показала. Раньше, когда трубы не утепляли, они быстро разрушались. Особенно это касалось дымовых труб.

Дело в том, что труба выводит из помещения или отопительного прибора водяной пар. Он всегда присутствует в воздухе в определенном количестве, выделяется при приготовлении пищи и приеме ванны или душа. А при сгорании топлива вода — один из обязательных продуктов сгорания наряду с углекислым газом. Задача трубы — вывести эту воду именно в виде пара и не допустить ее оседания в виде конденсата. Конденсат разрушает трубу по двум причинам:

- Намокает стенка трубы, и зимой в мороз впитавшаяся внутрь вода разрушает материал. Особенно это актуально для труб из керамики, асбестоцемента и пескоцемента.

- Помимо основных углекислого газа и воды при горении выделяются оксиды серы и продукты неполного сгорания, которые при соединении с водой дают кислую среду, способную разрушить даже нержавеющие трубы.

Качественное утепление способно решить эту проблему. Сухая труба — залог хорошей тяги.

Помимо утепления трубе требуется гидроизоляция. Она обязательна в месте между кровлей и выдрой. Несоблюдение этого правила приведет к намоканию не только трубы, но и нижележащих помещений.

Завершает трубу оголовок. Он защищает трубу от попадания внутрь влаги, препятствует обратной тяге а иногда снабжен искрогасителем. Оголовок можно купить в магазине, можно изготовить самостоятельно из меди или жести, а оголовок кирпичной трубы можно сделать в виде столбиков с уложенной наверх бетонной крышкой. В случае, когда есть опасность обратной тяги, целесообразно приобрести оголовок с дефлектором.

Источник: uznayoremonte.ru