Представляют собой скопления обломков ранее существовавших пород как результата их физического выветривания – увеличения трещиноватости с дальнейшим дроблением, измельчением пород под действием перепадов температуры, замерзания в порах и трещинах воды, кристаллизации солей при ее испарении. Особенно интенсивно физическое выветривание в районах с резко континентальным или холодным арктическим климатом. Далее продукты выветривания в той или иной мере изменяются под влиянием различных геологических факторов, образуя обломочные породы. На их свойства влияют размеры обломков, форма, характер поверхности, плотность сложения; наличие или отсутствие связей между обломками; их минералогический состав, а также характер цементирующего вещества при его наличии.

По размеру обломки или частицы объединяются в группы – фракции. Выделяются следующие фракции с размерами (мм): валуны (глыбы) d >100; галька (щебень) 40…100; гравий (хрящ, дресва) 2…40; песок 0,05…2; пыль 0,005…0,05; глина d

Цементированными оказываются продукты вулканических извержений – пепел, песок и др. Оседая на землю, уплотняясь, цементируясь и твердея, они образуют пористые породы, называемые вулканическим туфами или туффитами, если включают обломочный материал другого происхождения.

Хочу стать крановщиком! КАК? Регулируем ОГП, ремонтируем пускатель и другие мелочи.

Прочность несвязных пород зависит от трения между отдельными частицами; при шероховатой, угловатой их форме оно больше. Большое значение имеет плотность «упаковки» частиц: плотные породы будут и более прочными.

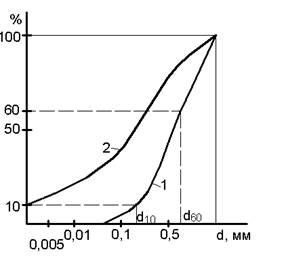

Рис. 2.4. Графики гранулометрического состава грунтов

(кривые однородности): 1 – неоднородный песок; 2 – суглинок

Для цементированных пород очень важен вид природного цемента. По минеральному составу он может быть кремнистым (из минералов опал, халцедон), карбонатным (кальцит, доломит), железистым (лимонит), гипсовым, глинистым. В указанном порядке прочность цемента убывает; гипсовый растворим в воде, глинистый самый слабый и в воде размокает. Песчаники с кремнистым цементом по прочности могут не уступать граниту, а с глинистым иметь сопротивление сжатию 1 Мпа и менее. Цемент может быть смешанным, состоящим из разных минералов – например, карбонатно-гипсовым и т.п.

Источник: studopedia.ru

Обзор ограничителей грузоподъемности для безопасной работы крановой техники

ООО «Кран-Мастер» продает ограничители грузоподъемности (приборы безопасности) для башенных ,автомобильных, гусеничных, козловых и прочих кранов. У нас в наличии модели разных годов, подходящие для любой техники. Уточнить наличие определенного прибора, а также его стоимость и сроки доставки можно по телефону +7 (351) 222-30-43.

- Назначение приборов и устройств безопасности

- Ограничители грузоподъемности ОГП-1 и ОГК-1

- Ограничитель грузоподъемности ОГБ-3

- Ограничитель грузоподъемности ОГБ-2

- Ограничитель грузоподъемности ОГБ-3-3

- Ограничитель грузоподъемности ОНК-М

- Ограничители типа ОНК

- Особенности прибора ОНК-160Б

- Ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

- Ограничитель нагрузки крана ОГМ-240

- Ограничитель грузоподъемности мостовых кранов Альфа-М

- Ограничитель грузоподъемности мостовых и козловых кранов ОГШ-2.10

- Ограничитель грузоподъемности для мостовых и козловых кранов «ВОЛНА» ОГМК 1-1

- Ограничитель грузоподъемности мостовых и козловых кранов ПС-80

- Преимущества заказа ограничителей крановой нагрузки у ООО «Кран-Мастер»

Назначение приборов и устройств безопасности

Данные приборы предназначены для автоматической блокировки работы механизмов грузоподъемных кранов, если по одному из параметров, контролируемых устройством, обнаружены отклонения.

ОГП лекция 1

Ограничители грузоподъемности являются наиболее распространенными приборами безопасности, устанавливаемыми на крановую технику. Ниже представлены основные типы ограничителей грузоподъемности, которыми комплектуются отечественные и импортные краны.

Ограничители грузоподъемности ОГП-1 и ОГК-1

Эти устройства являются предшественниками прибора ОНК-М. В настоящее время они уже сняты с производства. ОГК-1 отличается от ОНК-М только платой датчика усилия. В отличие от прибора ОНК-М он собран на диодах и транзисторах.

Что касается прибора ОГП-1, то в нем вообще нет транзисторов, его блок построен на нескольких реле, что дает ряд преимуществ. Эксперты отмечают, что ОГП-1 работает «мягче», кроме этого реле делают прибор более надежным и ремонторпригодным. Еще одно преимущество ОГП-1 – резистор датчика угла, изготовленный из сплава с включениями драгметаллов. Это дает солидный прирост долговечности. Именно из-за этих качеств многие владельцы крановой техники специально заказывают прибор безопасности ОГП-1.

Следует отметить взаимозаменяемость устройств ОНК-М и ОГК-1, вплоть до одного датчика, но в пределах одной модификации. ОГП-1 тоже взаимозаменяем с ОНК-М и ОГК-1, но только в пределах одной модификации и только целиком. Например, ОГП-1-29 можно поменять на ОНК-М-29, причем без замены проводки.

Ограничитель грузоподъемности ОГБ-3

Данным прибором комплектуются автокраны с жесткой гидравлической подвеской, оснащенные телескопической стрелой. Это российская разработка, которая уже морально устарела. Устройство не выпускается, но все еще активно продается. Прибор ОГБ-3 отличается от ОГБ-2 наличием дополнительного датчика учета влияния длины стрелы на опрокидывающий момент.

Ограничитель грузоподъемности ОГБ-2

Это устройство используется на автомобильных кранах с гибкой подвеской решетчатой стрелы, также ими можно комплектовать башенные краны. Прибор ОГБ-2 имеет несколько преимуществ перед ОНК-М. Прежде всего, это встроенный стабилизатор по питанию датчиков, бесконтактный ДУГ.

Устройство контроля и безопасности ОГБ-2 защищает кран от опрокидывания при превышении допустимой массы груза. Прибор сравнивает сигналы с датчиков угла и усилия. При этом защита включается не только при попытке поднять груз большей чем положено массы, но и при попытке наращивания вылета стрелы с грузом, который кран смог поднять, но который превышает допустимые грузовые характеристики.

Оснащенный прибором ОГБ-2 кран, можно дооснастить регистратором параметров (РП-СК-1, РП-ГМ) и прибором защиты от опасного напряжения («Барьер 1М», УЗК-1-2А), сигнальным креномером (УСКМ-3 или КСЦ-1).. Панель сигнализации ОГБ-2 отображает опрокидывающий момент Мопр. в процентах от предельного при данном вылете — с помощью стрелочного прибора. Помимо этого на панели располагаются 2 лампочки, подающие сигналы (работа запрещена или разрешена).

Ключевым недостатком данного устройства безопасности является отсутствие режима координатной защиты, защиты от линий электропередач, защиты при проваливании опоры при работе на мягких почвах. Прибор обеспечивает только защиту от перегруза и опрокидывания при превышении предельного вылета с грузом слишком большой массы. Однако, как говорилось выше, прибор можно дооборудовать для расширения функционала.

Ограничитель грузоподъемности ОГБ-3-3

ОГБ-3-3 устанавливается на гидравлические краны с жесткой подвеской телескопической стрелы и автокраны с аналогичной стреловой подвеской. Его основная задача – блокировка работы с недопустимыми грузами. Прибор воспроизводит грузовую характеристику крана в виде заградительной функции (зависимости между вылетом, длиной стрелы и предельно-допустимой нагрузкой). ОГБ-3-3 включается в систему управления крана так, что при достижении предельной нагрузки подаются соответствующие сигналы и прекращается работа с грузом.

Ограничитель грузоподъемности ОНК-М

Ограничитель ОНК-М – это также отечественная разработка. Данным прибором комплектуются, в основном, башенные краны и автокраны с гибкой подвеской решетчатой стрелы. Также устройства устанавливаются на козловые и мостовые краны.

Конструкция прибора безопасности ОНК-М аналогична конструкции ОГБ-2. Однако есть определенные отличия. Например, датчик угла у ОНК-М контактный, в нем используется проволочный потенциометр – весьма надежный. Однако, по мнению экспертов, бесконтактная конструкция ОГБ-2 все-таки лучше, с точки зрения эксплуатации. В то же время, ДУГ ОНК-М стоит недорого и найти его не составляет проблем.

Датчик усилия отличается от ДУС ОГБ-2 использованием микросборки М2ППМ0031 и иным расположением силовых рымов. При необходимости плату с микросборкой можно заменить на вариант от прибора ОГК-1. В релейном блоке ОНК-М отсутствует стабилизатор напряжения, из-за этого, при перепадах в крановой электросети, на датчики подается различное напряжение питания.

Панель сигнализации ОНК-М полностью идентична панели ОГБ-2.

Ограничители типа ОНК

Прибор безопасности ОНК-140 устанавливается на различные типы кранов для предупреждения опрокидывания и защиты от других угроз. Кроме этого ограничитель передает крановщику информацию о массе обрабатываемого груза, близости линий электропередач и т. п.

Устройствами ОНК-140 комплектуются самоходные краны на гусеничном и автомобильном ходу с решетчатой или гидравлической стрелой. Помимо этого приборы устанавливаются на железнодорожные краны, трубоукладчики, козловые и мостовые краны, а также на башенные с балочной стрелой.

Устройство ОНК-140 передает информацию на жидкокристаллические индикаторы. Крановщик может узнать фактическую массу обрабатываемого груза, угол наклона относительно горизонта, загрузку крана, величину вылета стрелы, продольный и поперечный крен, скорость ветра и прочие важные для работы параметры.

Прибор безопасности ОНК-140 подает различные сигналы. Так, сигнал зеленой лампой «НОРМА» говорит о нормальной работе крана. Желтой или зеленой) лампой “90 %” и прерывистым звуковым сигналом прибор оповещает о том, что подъемный механизм загружен более сем на 90%. Звуковой сигнал в сочетании с красной лампой «СТОП» и одновременной блокировкой подъемного и поворотного механизмов говорит о превышении максимально разрешенной массы груза на этом вылете. В этом случае крановщик может произвести только сокращение стрелы или опускание груза.

В устройство безопасности ОНК-140 встроен блок телеметрической памяти (регистратор технических характеристик). С его помощью записывается и хранится информация о рабочих параметрах крана, на котором установлен прибор. Кроме этого сохраняются данные о степени нагрузки крана в течение всего срока работы ОНК-140.

Прибор комплектуется модулем защиты от опасного напряжения. Его задача – оповещение крановщика о наличии в непосредственной близости от машины линий электропередач.

В ОНК-140 предусмотрены 4 вида координатной защиты:

- «потолок»;

- «стена»;

- «правый угол»;

- «левый угол».

Последние 2 – это работа в секторе по азимуту. Благодаря этим видам защиты, оснащенный ОНК-140 кран может работать в непосредственной близости от ЛЭП, рядом с другой техникой, между зданий и т. п.

По желанию заказчика, ОНК-140 можно усовершенствовать, чтобы он следил не только за крановыми параметрами. Так, он может контролировать температуру масла и охлаждающей жидкости в двигателе самоходного крана, отслеживать давление в гидросистемах.

Также клиент может заранее обговорить упрощение прибора безопасности ОНК-140. Может быть уменьшено число датчиков, что удешевит заказ.

МЗОН, МЗОН-1, МЗОН-1-01 (модули зашиты от опасного напряжения) – составная часть прибора контроля и безопасности ОНК-140. Данный блок предназначен для защиты крановой техники при работе возле ЛЭП. Следует отметить, что ограничители, которыми комплектуются башенные краны (ОНК-140-35, ОНК-140-53) кроме блоков МЗОН содержат датчики пути и высоты подъема крюка, а также датчиками скорости ветра. Помимо этого в них предусмотрена сложная координатная защита типа ломанной линии с шестью точками перегиба отдельно для крюка и стрелы. Во всех датчиках перемещения имеется редуктор 50:1.

В случае приближения нагрузки крана к критическому пределу, прибор безопасности подает предупредительный сигнал в схему автоматики крана, который снижает скорость работы механизмов. Аналогичным образом устройство срабатывает при приближении к границам введенной или встроенной координатно защиты.

В состав ограничителей для башенных, железнодорожных (ОНК-140-41), мостовых и дизель-электрических (ОНК-140-15-38) кранов входит блок питания, преобразующий напряжение 220Вx50Гц в напряжение +24В. Он же обеспечивает коммутацию электрических цепей крана 380Вx16А.

Ограничители ОНК-140-20, ОНК-140-46, устанавливаемые на трубоукладчики, содержат датчики поперечного и продольного крена. Они помогают удерживать машину от опрокидывания при работе на наклонных поверхностях.

Приборами безопасности и контроля ОНК-160Б-00 комплектуются краны с балочными стрелами и системой управления, основанной на постоянном токе, с использованием в качестве командоконтроллеров системы «РАДУК». Эти приборы работают с датчиками перемещения с редукцией 50 (без фланца). Эти устройства контроля и безопасности предназначены для кранов КБСМ-503Б, КБ-503. Приборами ОНК-160Б-01 комплектуются краны с балочной стрелой с системой управления только на переменном токе. Это, в основном, башенные краны КБ-403, КБ-408.21 «Нязепетровского краностроительного завода».

- Устройство ОНК-160Б-02 предназначено для кранов с маневровой стрелой и системой управления на переменном токе. Его устанавливают, в основном, на краны КБ-415-07.

- Прибор безопасности ОНК-160Б-03 устанавливается на краны с балочной стрелой (КБ-674, КБ-676), система которых работает на постоянном и переменном токах.

- ОНК-160Б-04 предназначен для кранов с балочной стрелой, кабина крановщика которого может устанавливаться на разных уровнях башни (КБ- 415, КБ-515).

- ОНК-160Б-05 – устанавливается на краны с балочной стрелой и системой управления на переменном токе. Прибор позволяет подключать выходные реле непосредственно в кабине крановщика. Обратите внимание, в регистраторе параметров не фиксируются состояния входных сигналов и время наработки отдельных механизмов крана.

- ОНК-160Б-06 – этими приборами комплектуются краны с маневровой стрелой, система управления которы= работает на переменном токе. В регистраторе параметров не фиксируются состояния входных сигналов и время наработки отдельных механизмов крана. Как и в предыдущей модели, выходные реле можно подключить в кабине крановщика.

- ОНК-160Б-07 – устройство предназначено для кранов с балочной стрелой с системой управления на переменном токе. В регистраторе параметров не фиксируются состояния входных сигналов и время наработки отдельных крановых механизмов.

- ОНК-160Б-08 – аналог ОНК-160-05 для кранов с балочной стрелой с верхним расположением шкафов управления и системой управления на постоянном токе.

- ОНК-160Б-09 – для кранов с балочной стрелой, использующих в системе управления постоянный ток. Устанавливается на краны: КБ-503, КБ-504, КБСМ- 504 без системы «РАДУК».

- ОНК-160Б-10 – для кранов с маневровой стрелой, с системой управления на переменном токе. Прибором комплектуются краны: КБ-100, КБ-160, КБ-309, КБ-404.4, КБ-405.

- ОНК-160Б-11 – для кранов с балочной стрелой и подводом напряжения через кольцевой токоприемник, использующих в системе управления переменный ток. Устанавливается на краны: НВК-160.1, НВК-100.1.

- ОНК-160Б-12 – для кранов КБМ-401П-42 Ржевского краностроительного завода.

- ОНК-160Б-13 – для кранов КБ-572, КБ-578, КП-300, МВ-1645.

- ОНК-160Б-14 – для кранов МКРС-ЗООП.

- ОНК-160Б-15 – для кранов КБ-308, КБ-401П, КБ-403, КБ-406, КБ-408.

- ОНК-160Б-16 – для кранов КБ-578.

- ОНК-160Б-17 – аналог ОНК-160Б-05 имеющий 5 реле.

- ОНК-160Б-18 – аналог ОНК-160Б-15 с интерфейсом RS-232.

- ОНК-160Б-19 – для кранов МКРС-300, КП-480, КП-450.

- ОНК-160Б-20 – для крана FO-23B (произвдство КНР).

Особенности прибора ОНК-160Б

В прибор ОНК встраивается регистратор параметров и анемометр. Грузовые характеристики в память прибора можно вводить не только в виде функции, но и в виде таблицы (до 16 точек). Комплексная система координатной защиты имеет следующие параметры:

- для оголовка стрелы – ломаная стрела до 40 точек;

- для крюка – ломаная стена до 40 точек;

- потолок – для 2-х погрузочно-разгрузочных площадок.

Прибор безопасности ОНК-160Б защищает от превышения граничных параметров по высоте подъема и опускания крюка, повороту, пути и вылету.

Устройство получает питание от сети переменного тока напряжением 220В.

Информация, которую выдает ОНК-160Б:

- запрограммированные грузовые характеристикикрана;

- местонахождения крана на рельсовых путях;

- угол поворота крана;

- скорость ветра (м/сек) с осреднением за 2 минуты;

- фактическая масса обрабатываемого груза (тонны);

- высота подъема крюка (метры);

- максимальная грузоподъемность на определенном вылете стрелы;

- предельный вылет стрелы для данной массы груза (метры);

- вылет крюка (метры);

- момент загрузки крана относительно его максимально допустимого значения на данном вылете (%).

Ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

Литера «С» означает, что прибор предназначен для стреловых кранов. Как и другие устройства безопасности серии ОНК, это защищает кран от перегрузок, опрокидывания при подъеме и переносе груза, защиты при работе в ограниченных условиях и т. д.

Регистратор параметров ОНК-160С имеет часы реального времени, имеющие собственный источник питания.

Память прибора позволяет фиксировать всю оперативную информацию за гарантийный срок работы крана. Примечательно то, что регистрируется не только работа крана с перегрузкой, но и нарушения в работе силовой установки: перегрев двигателя, снижение давления масла и т. п. Таким образом, прибор ОНК-160С следит не только за работой крановой установки, но и за состоянием кранового шасси.

Ограничитель нагрузки крана ОГМ-240

Это цифровое устройство, которым комплектуются самоходные стреловые краны. Прибор обеспечивает все типы защиты, которые могут предоставить другие устройства безопасности.

Составляющие ОГМ-240:

- блок индикации;

- датчик приближения к ЛЭП;

- датчик азимута;

- датчик угла наклона стрелы;

- датчик длины стрелы.

Также прибор имеет датчик усилия, который на кранах с гидравлическим приводом стрелы заменяется на 2 датчика давления.

Ограничитель грузоподъемности мостовых кранов Альфа-М

Прибор защищает кран от перегруза. Несмотря на то, что Альфа-М уже не в полной мере соответствует современным требованиям НТД, он все еще пользуется спросом. Им комплектуются мостовые краны, работающие под открытым небом.

Возможности устройства Альфа-М:

- выдача в систему управления крана до четырех (в зависимости от модификации) релейных, дискретных управляющих сигналов для включения внешней звуковой сигнализации и остановки механизма подъема конкретной грузоподъемной лебедки при ее перегрузке;

- остановка механизмов подъема всех грузоподъемных лебедок (в направлении движения на подъем) при перегрузке крана;

- ввод грузовой характеристики, управляющей и идентификационной информации с лицевой панели прибора;

- светодиодная и цифровая индикацию состояния и режимов работы крана и ограничителя;

- включение световой и звуковой сигнализации, как аварийной, так и предупреждающей, при перегрузке любой из грузоподъемных лебедок или крана в целом;

- регистрация, хранение и считывание информации о работе крана с последующей обработкой на персональном компьютере с помощью прибора считывания и специального софта;

- проверка исправности основных устройств (блоков, датчиков, линий связи с датчиками), выдача на дисплей кодового наименования неисправности.

Ограничитель грузоподъемности мостовых и козловых кранов ОГШ-2.10

Это наиболее совершенный крановый прибор безопасности с цифровой передачей данных от датчиков и встроенным регистратором параметров. Возможность передачи данных в цифровом формате позволяет располагать микропроцессорный блок на значительном удалении от датчиков (в кабине крановщика). Также это дает возможность использовать прибор на машинах, работающих в условиях значительных индустриальных и прочих помех, причем без использования дорогостоящих экранированных кабелей.

Прибор имеет встроенный регистратор параметров РД СМА-001-03.

Устройствами ОГШ-2.10 комплектуются любые мостовые и козловые краны всех типов с количеством датчиков от одного до четырех при любом сочетании режимов работы.

Данные приборы безопасности изготавливаются в двух вариантах:

- ОГШ-2.10И – со светодиодной индикацией нагрузки;

- ОГШ-2.10Ц – с цифровой индикацией.

Принцип действия ограничителя заключается в сравнении действующей нагрузки с заданными порогами срабатывания и формировании сигналов запрещения работы путем размыкания цепей управления основных механизмов.

Ограничитель грузоподъемности для мостовых и козловых кранов «ВОЛНА» ОГМК 1-1

Этот прибор безопасности используется для защиты конструкций и механизмов кранов от перегрузки и для контроля за нагружением крана и уменьшением остаточного ресурса металлоконструкций.

«ВОЛНА» ОГМК 1-1 обеспечивает:

- индикацию веса поднимаемого груза в килограммах, тоннах и в процентах от номинальной грузоподъемности крана;

- индикацию текущего времени;

- создание управляющего сигнала на блокирование подъема груза при нагрузке выше предельно допустимой грузоподъемности крана;

- ввод параметров номинальной и предельной грузоподъемности крана, кратности полиспаста; — регистрацию параметров работы крана.

Также устройство фиксирует эксплуатационные характеристики крана для дальнейшей их расшифровки и анализа. Помимо этого фиксируется информация о загрузке и перегрузке крана.

Основные узлы прибора безопасности «ВОЛНА» ОГМК 1-1:

- БППР блок питания и промежуточных реле;

- БУРИ МК – блок управления и регистрации параметров;

- УСИ-1 – устройство считывания информации;

- ТП-1 – тензопреобразователь;

- КО – электронный отладочный ключ;

- КС – считывающий электронный ключ.

Также к прибору прилагается программный модуль-дискета с софтом, который позволяет копировать информацию, переносить ее на компьютер для дальнейшего анализа.

Ограничитель грузоподъемности мостовых и козловых кранов ПС-80

Этот прибор безопасности устанавливается на электрические мостовые и козловые краны грузоподъемностью от 5 до 500 тонн для защиты конструкций и механизмов крана от перегрузок.

Основные узлы ПС-80

- логический блок (БЛ) с указателем нагрузки стрелочного типа;

- датчики силы (можно устанавливать один или несколько) – с их помощью определяется нагрузка на крюк, приведенная к месту установки датчика;

- блок исполнительных реле (БР).

ПС-60 – ограничитель грузоподъемности вышек и подъемников, строительных подъемников и строительных подъемных площадок.

Преимущества заказа ограничителей крановой нагрузки у ООО «Кран-Мастер»

- Мы стараемся удерживать цену на продаваемые изделия на комфортном для наших клиентов уровне. Обычно у нас цены на 5-10% ниже среднерыночных.

- У нас можно купить как самые новые приборы безопасности, так и те, что уже сняты с производства. При этом мы гарантируем, что они находятся в рабочем состоянии.

- Собственная служба логистики позволяет нашим заказчиками сэкономить и на доставке. Также она сокращает время ожидания заказа до минимума.

- Наши специалисты могут дать квалифицированную консультацию по поводу эксплуатации и ремонта крановых ограничителей нагрузки. При необходимости мы пришлем сотрудника, который произведет монтаж купленного устройства и его наладку. Он проверит работу устройства и т. п.

- Мы не только продаем различную крановую технику и оборудование для нее, но и ремонтируем. Это очень удобно для наших клиентов.

Позвоните нам на номер 8 (800) 500-60-36 или

Источник: kran-master74.ru

Инженерная защита. Оползни

Оползни являются одними из самых распространенных опасных геологических процессов (ОГП), которые несут угрозу людям. По статистике их доля в общем объеме ОГП на территории России составляет 17%.

Оползание грунта чаще всего происходит в рыхлых слабосцементированных породах вследствие того, что крутой и высокий склон по мере подмыва его рекой, водохранилищем, морем теряет свою устойчивость, и значительные горные массы крупными блоками начинают смещаться вниз по склону. Оползневое движение обычно связано с наличием грунтовых вод, переувлажнением обильными осадками, человеческой деятельностью. Непосредственной причиной схода оползней являются провоцирующие факторы (триггеры): землетрясения, ливни, техногенные процессы (прорывы водоводов, вибрация от транспорта, земляные и взрывные работы), резкие перепады давления на фоне обильных осадков. Как правило, исключить спусковое действие триггера невозможно, если геомассив «готов» к оползню. В качестве превентивной меры можно искусственно создать условия, при которых можно спровоцировать сход оползня, заранее проведя эвакуацию и позаботившись о минимизации последствий.

Для прогноза и контроля развития оползней проводят детальные геологические исследования, ведется регистрация движения на склонах между опорными реперами, фиксирование и анализ вибраций любой природы (сейсмических, техногенных и т. п.), отслеживание уровня грунтовых вод и порового давления, геоморфологический анализ фото- и космоснимков. Если угроза признается значительной, то осуществляются специальные противооползневые мероприятия.

Успешное и грамотное осуществление всего комплекса мер по защите от оползневой опасности является важным техническим, экономическим и социальным аспектом строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. Все организационно-технические методы инженерной защиты от оползней можно условно разделить на две группы.

Пассивные:

- сбор статистических данных о проявлениях и последствиях опасных геологических процессов (ОГП), картирование (распределение) рисков по территории;

- регулирование возможных рисков, ограничение введения в оборот земель с высокими рисками;

- разработка и корректировка строительных норм и правил на основе анализа и изучения проявления ОГП;

- развитие методик распознавания угроз, оценка, картирование рисков и уязвимостей на основе мониторинга процессов и состояния сооружений с целью минимизации негативных последствий.

Активные:

- изменение рельефа местности, организация стоков, перераспределение и укрепление грунтовых и скальных массивов, изменение русел;

- строительство регулирующих сооружений;

- строительство защитных сооружений.

И пассивные, и активные методы обычно применяются в комплексе и дополняют друг друга. Только при этом возможно достичь максимальной эффективности в прогнозировании дальнейших событий, в стабилизации и удержании оползневого массива.

Непосредственной причиной схода оползней являются провоцирующие факторы (триггеры): землетрясения, ливни, техногенные процессы (прорывы водоводов, земляные работы, вибрация от транспорта, взрывные работы), резкие перепады давления на фоне обильных осадков.

Как правило, исключить спусковое действие триггера невозможно, если геомассив «готов» к оползню. В качестве защиты мы можем только создать условия, при которых триггер сработает, но оползень не произойдет, либо его последствия будут минимальны.

Это, как правило, целый комплекс мер, направленный на решение задач противооползневой защиты, которые сводятся к следующим:

- распознавание и оценка угрозы;

- стабилизация оползневого массива;

- удержание оползневого массива.

РАСПОЗНАВАНИЕ И ОЦЕНКА УГРОЗ

Относится к пассивным методам защиты.

Распознавание и оценка угроз позволяет оценить ущерб от возможных последствий схода грунтовых масс и определить необходимость мероприятий по их предотвращению.

Для выявления оползневой опасности на возможно более ранней стадии необходимо провести оценку активности оползня (вычисление коэффициента устойчивости), вычислить объем и траекторию движения грунтовых масс. Для этой цели выполняются инженерно-геологические, инженерно-геодезические, гидрогеологические, гидрологические изыскания, метеонаблюдения, моделирование развития грунтовых процессов, а также мониторинг ОГП.

При проведении инженерно-геологических изысканий приоритет отдается площадным геофизическим методам исследований с глубиной зондирования до 30 м (сейсмика SUMMIT — томография, электроразведка, георадар). По выявленным аномалиям и опасным участкам производится бурение и отбор проб. При выполнении буровых работ очень важно соблюдать методику отбора керна для лабораторных исследований: следить за сохранением естественной влажности, естественной структуры грунта, изучать свойства грунтов в обводненном состоянии, выполнять сдвиговые испытания на месте. Если при бурении встречены грунтовые воды, выполнять тщательное измерение их уровней подъема и опускания для каждого встреченного водоносного горизонта.

Мониторинг ОГП предназначен для сбора и анализа информации о состоянии геологической среды территории в полосе воздействия на объекты инфраструктуры. Это позволяет обеспечить безопасность эксплуатации инфраструктуры и проживания населения, находящихся в зонах возможного влияния оползневого процесса, сохранения экологического равновесия природных сред, предусмотренного законодательной и нормативной базой. Очень важной особенностью мониторинга является то, что он позволяет вести параллельные измерения в режиме онлайн по различным измеряемым параметрам, сопоставлять динамику развития одновременно происходящих опасных процессов, оперативно оценивать вероятность активизации ОГП. Данные собираются при помощи оборудования и датчиков, установленных в инклинометрических и гидрогеологических скважинах, экстензометров, сети геодезических реперов и марок, метеорологических станций и других устройств. Результаты измерений поступают в базу данных и отображаются в геоинформационной системе (ГИС).

Схема сбора и передачи данных от датчиков в ГИС.

Сбор, обработка и хранение информации происходит на сервере ГИС в пункте управления мониторингом.

Условно показана схема сбора информации с одного участка мониторинга

Если вероятность возникновения оползней велика, то необходимо использовать активные методы инженерной защиты. К ним относятся мероприятия по стабилизации и удержанию оползневого массива.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВОГО МАССИВА

Относится к активным методам инженерной защиты. Для стабилизации грунтовой массив осушают, уполаживают и/или рассекают на блоки, изменяют свойства грунта.

Осушение

Для осушения применяют системы поверхностного стока и глубокого дренирования.

Организация поверхностного стока: дренажи и отводные канавы

Основным фактором провоцирования оползня является его переувлажнение. Для предотвращения этого наиболее эффективными являются дренажные сооружения, перекрывающие путь поверхностным и подземным водам к оползневому массиву.

Для осушения применяют системы поверхностного стока и глубокого дренирования. Поверхностные воды отводятся канавами, подземные — штольнями или горизонтальными скважинами. Несмотря на дороговизну этих мероприятий, затраты на строительство дренажных систем значительно ниже, чем стоимость ликвидации последствий возможной катастрофы.

Системы дренажа проектируются таким образом, чтобы собрать максимально возможный сток поверхностных вод с площади и отвести его в места возможного сброса или на очистные сооружения.

При небольших объемах сбора дренажных вод используется однотрубный закрытый дренаж. Для прочистки при заиливании устанавливаются смотровые колодцы на расстоянии не более 40 метров друг от друга. Для дренажа используется перфорированная гофротруба типа Корсис. Перфорация и диаметр труб выбирается в зависимости от условий сбора воды и расчетных объемов принимаемой воды. Канавы заполняются щебнем и бутом.

Однотрубный закрытый дренаж

При значительных объемах дренажных вод и больших длинах водосбора используется двухтрубных дренаж. При этом вторая труба используется в качестве транзитной трубы с верхнего участка дренажа и применяется без перфорации.

Двухтрубный закрытый дренаж

При применении комбинированного дренажа аналогом транзитных труб являются открытые канавы. При этом исключается необходимость устройства смотровых колодцев и одновременно канавы осуществляют сбор поверхностных вод. Однако этот метод применим в основном для склонов с достаточной крутизной.

При устройстве дренажей и водоотводных канав рекомендуется применять конструктивные решения, сохраняющие все свойства при совместной деформации дренажа и грунта: использовать геосинтетику и геосетки, тексбент (композитная гибкая гидроизоляция) в качестве донной гидроизоляции лотков и канав, каменное мощение для снижения скорости потока воды и защиты тексбента, гофрированные трубы.

Одним из наиболее дорогостоящих и сложных методов стабилизации массива является глубокое дренирование. Однако в некоторых случаях этот метод является единственно возможным. Глубокое дренирование разделяется на два типа: горизонтальная дренажная галерея и лучевой дренаж. Оба метода хороши тем, что позволяют охватить большую зону и точно определить водоносные горизонты.

Суть дренажной галереи состоит в устройстве горной выработки в виде штрека, который огибает оползневой массив в потенциальной плоскости скольжения оползня. Целью является перехват и отвод грунтовых вод через галерею и осушение основного массива оползня.

Этот метод требует максимально точного определения зоны скольжения при инженерно-геологических исследованиях.

Дренажная галерея — вид сверху

Дренажная галерея — разрез

Метод глубокого лучевого дренажа состоит в устройстве на поверхности склона вертикальной шахты с последовательным закреплением ее стенок по мере заглубления. В местах максимального водопроявления, с учетом наклона водоносных слоев выбуриваются восходящие фильтрующие скважины. Вода по ним попадает на дно шахты, откуда отводится на поверхность склона самотеком через сквозную разгрузочную скважину. Данное сооружение является эффективным, недорогим и простым в содержании. Преимуществом является возможность контролировать процесс дренирования, а при необходимости – добуривать или цементировать скважины.

Лучевой дренаж — вид сверху

Лучевой дренаж — разрез

Можно с уверенностью сказать, что грамотно и профессионально выполненный дренаж тела оползня, как минимум до линии скольжения, является одним из самых эффективных противооползневых мероприятий.

Уположение и/или рассечение оползневого массива на блоки

Перераспределение грунтовых масс на оползневом массиве с целью уположения и повышения устойчивости является весьма действенным методом, но требует значительных затрат, и не всегда возможно из-за наличия построек и других наземных объектов. Кроме того, эти действия могут привести к развитию оползня, так как в процессе выполнения работ резко повышается водопоглощающая способность перемещенного грунта, снижается его плотность, связность и угол внутреннего трения. Это состояние может длиться несколько лет, до консолидации массива.

Оптимальным средством стабилизации оползневого массива в таких случаях является устройство восходящих дренажных прорезей или дренирующих контрфорсов в подошве массива, рассекающих оползневое тело. Эффективность рассечения тем выше, чем выше связность грунта.

Схема рассекающих прорезей — вид сверху

Схема рассекающих прорезей — разрез

Искусственное изменение (модификация) свойств грунта

В некоторых случаях приходится идти на радикальное изменение свойств опасного грунта, вплоть до его полной замены на привозной грунт с заданными характеристиками. Это дорогой метод, требующий дополнительных затрат на защиту от эрозии, нарезку на склоне террас для техники и последующего их укрепления.

Для стабилизации массива нередко используются пропитки грунта полимерными (акрил и т.п.), силикатными (жидкое стекло), битумными и другими составами. Метод проблематичен в экологическом плане, требует большого количества скважин малого диаметра, детальной лабораторной подборки пропитывающего состава для конкретных грунтов. Иногда возможен отрицательный эффект за счет перекрытия естественных путей дренирования подземных вод, в результате чего либо вымывается применяемый полимерный состав, либо увеличивается и перераспределяется обводненность массива.

Грунтовые откосы могут закрепляться геосинетиками. Эти современные материалы изменяют сдвиговые характеристики грунта, формирующего откос, за счет внедрения в грунт специальных тканей, грешеток и сеток). Стабилизирующий эффект дает послойное армирование грунта в откосе. При применении нетканых геотканей типа Дорнит происходит также эффективный вывод влаги из массива на поверхность за счет капиллярного эффекта (фитиль).

Схема укрепления/стабилизации откоса геоситетиками

УДЕРЖАНИЕ ОПОЛЗНЕВОГО МАССИВА

Подпорные стены и габионы

Еще одном активным методом геозащиты являются подпорные стены — разнообразные инженерные сооружения, выполняющие задачу удержания оползневого массива.

Габионные конструкции используются при незначительных объемах оползневого тела. Они экономически выгодны при возможности доставки камня с ближайших карьеров. Сооружения сохраняют свои свойства при больших деформациях до разрыва сетки.

Железобетонные стенки требуют достаточно точной оценки нагрузки, к их основанию предъявляются высокие требования. Для реализации требуется большое количество бетона, что отражается на стоимости конструкции.

Уголковые стенки с дополнительным креплением анкерами позволяют обойтись меньшими объемами бетона. Устойчивость стен значительно увеличивается за счет их крепления грунтовыми анкерами.

Уголковые стенки с дополнительным креплением анкерами

Железобетонные стенки на свайном основании позволяют закрепиться в прочных грунтах на большой глубине. Основной недостаток — высокая стоимость.

Железобетонная подпорная стенка на свайном основании

Подпорные стенки на буронабивных сваях имеют преимущество за счет использования второго ряда свай, что резко увеличивает их несущую способность. Отличаются высокой стоимостью и длительным сроком возведения.

Подпорная стенка на буронабивных сваях

Практика строительства и эксплуатации подпорных стен позволяет сделать вывод, что железобетонные стенки хорошо работают на свайном основании или в случае опоры на прочное (скальное) основание. На слабых грунтах, подверженных размыву, риски перенапряжения под подошвой довольно велики за счет вымывания опорного грунта и локального возрастания удельного давления на грунт, превышающего его допустимое значение. Жестким конструкциям свойственна пониженная сейсмостойкость по причине распространения сейсмического воздействия в них без поглощения и потерь до наиболее слабого места, которое разрушается в первую очередь.

Кроме того, слепая вера в прочность железобетона без правильной оценки величины и распределения нагрузок от грунта приводит к серьезным деформациям и разрушениям конструкций, восстановление которых, как правило, дороже строительства новых.

На слабых основаниях предпочтительнее применять гибкие системы типа габионов или армогрунтовых и комбинированных конструкций.

Пример армогрунтовой стенки

В последние 10-15 лет появилась масса новых решений, конструкций и материалов для укрепления откосов при минимальной подрезке склона. Особую роль играют высокопрочные полимерные и металлические сетки и геоткани, обладающие повышенной коррозионной и атмосферной стойкостью. Сама технология их возведения требует значительно меньших подрезок склона, позволяет эффективно пропускать воду, использовать местный грунт.

Габионы с анкерным полотном (зеленый «Террамеш»)

Технология Терре Арме. Это комплекс технических и технологических средств и материалов, позволяющих решать широкий круг задач по устройству прислоненных и отдельно стоящих насыпей, террас, дамб, мостовых устоев с использованием армированных грунтовых массивов с легкой внешней облицовочной стенкой из ж/б или металлической решетчатой панели. Важным преимуществом является отсутствие консольных нагрузок, высокая дренирующая способность лицевой стенки, распределение и снижение напряжений по всей высоте грунтового массива.

Схема устройства подпорной стенки Терре Арме

Области применения Терре Арме:

- строительство мостов;

- строительство автомагистралей и дорог;

- строительство железных дорог;

- устройство территории промышленных объектов;

- возведение водных заграждений и дамб;

- строительство защитных ограждений;

- строительство общественных зданий и сооружений;

- сборные конструкции и сходы;

- планировочные решения в условиях пересеченной местности и городской застройки.

Более подробно об этой технологии можно прочитать здесь>.

Еще одна интересная технология укрепления склона — система Крайнерванд (Krainerwand, словенская стенка). Это система армирования и стабилизации откосов путем устройства каркаса, внедренного в откосную часть массива. Исторически система впервые была применена в Словении в местечке Крань, отсюда и название. Исходным материалом каркаса были бревна, современные материалы – железобетон и металл.

Схема устройства стенки Крайнерванд

Прислоненные террасы для прокладки сетей в низовом откосе (решетчатая металлическая панель, анкерное крепление к склону) позволяют с минимальными затратами закрепить склон, имеют привлекательный внешний вид и имеют минимальные сроки устройства.

Решетчатая металлическая панель

Анкеры

Анкерная технология является одной из самых эффективных для закрепления оползневых склонов. Применяется как средство армирования грунтового массива с одновременным притягиванием армируемой структуры к склону, повышая устойчивость грунтового массива.

На практике в основном применяются буроинъекционные анкеры (производители — ARCO, IRCHEBECK, DIVIDAG), а также забивные анкеры MANTA RAY.

Механическая стабилизация грунтового массива достигается за счет создания локального сопротивления сдвигу железобетонными стержнями. В результате в грунте образуются участки и повышенными механическими характеристиками, т.е., происходит армирование в объеме.

Расчет нагельного поля осуществляется за счет подбора диаметра и прочности стержней анкеров, плотности их распределения по склону, глубины заделки, диаметра ствола скважины, а также наклона анкера и усилия преднапряжения.

Схема устройства анкеров

Так как анкеры имеют точечное распределение по участку, для обеспечения необходимого среднего давления на грунт и передачи на него усилия анкера, применяются высокопрочные металлические сетки, бетонные и металлические балки, линейные тросы или их комбинации.

Для повышения эффективности анкеров можно комбинировать диагональные связи из высокопрочных тросов с покровной полимерной или металлической сеткой для механического объединения всех анкеров в единую систему. Можно одновременно применять покровную сетку с минимальной деформационной способностью в направлении основных нагрузок, а для передачи усилий анкера на максимальную площадь грунта использовать железобетонные, металлические или деревянные балки. «Вжимание» покровной сетки и тросов в грунт по оси анкера позволит распределить напряжение в системе «грунт-поверхность-анкер».

Буроинъекционные анкеры имеют недостаточную эффективность во влажных, песчаных, дресвяных слабосвязанных грунта, когда цементация в теле скважины не дает достаточного сцепления со стенками. Приходится либо забуриваться на большие глубины, либо делать пучок анкеров с малой несущей способностью, объединяя на восприятие точечной нагрузки. Это удорожает работы и не всегда приводит к цели.

В этих случаях хорошей альтернативой являются самораскрывающиеся анкеры американской фирмы FORESIGHT. Грунтовые анкеры Duckbill, Manta Ray и Stingray – это своеобразные самораскрывающиеся грунтовые «якоря».

Схема установки анкеров Manta Ray (Sting Ray)

Они состоят из погружаемых в землю пластин особой формы, способных оказывать сопротивление растягивающим нагрузкам, анкерных тяг и соединительных элементов. После погружения анкеров на заданную глубину забивающий инструмент, именуемый «стальным стержнем», вынимается. Затем анкер раскрывается в грунте (опрокидывается, взводится) из сложенного положения таким образом, что его пластина становится несущей поверхностью (якорем), которая работает как «плита в грунте». При этом он тестируется с помощью анкерного нагрузочного механизма. Этот процесс называется «фиксацией под нагрузкой» и является немедленным испытанием для каждого анкера.

Анкеры сконструированы для погружения в грунт под любым углом от вертикального до горизонтального. Заостренные направляющие кромки и звездочка в вершине помогают фронтальным частям анкера с малым поперечным сечением пробиться через плотные слои грунта.

Анкеры Manta Ray (Sting Ray) прекрасно зарекомендовали себя в иловых и песчаных (в том числе, сильнообводненных) грунтах, в перемолотых аргиллитах в районе Красной Поляны.

Прочность заделки анкера в грунте создается не за счет сил трения цементного стержня и стенок скважины, а за счет сопротивления грунта смятию на значительной глубине. Это позволяет работать в условиях малых глубин установки анкера, располагать их в любом положении для обеспечения осевой нагрузки. Важной особенностью является то, что процесс «взведения» анкера в рабочее положение осуществляется гидравлическим инструментом (домкратом), который измеряет реальное сопротивление на вырывание. То есть, уже в процессе установки известна несущая способность анкера.

Другие способы укрепления оползневых откосов

Торкретирование представляет собой струйное нанесение бетонной смеси на поверхность откоса. Как правило, до торкретирования на поверхность склона монтируется арматурная сетка с анкерным креплением к склону. Затем происходит набрызг бетона, в результате чего возникает прочная система «грунт-арматура-бетон», которая противостоит механическим нагрузкам и эрозии.

Нанесение бетонной смеси при торкетировании

Ячеистое бетонирование откосов склонов и канав, где в качестве армирующих ячеек используется полимерная георешетка ПРУДОН, которая закрепляется на откосе забивными анкерами. Ячейки георешетки заполняются плотным бетоном, создавая гибкую защитную структуру на поверхности.

Зонтичные системы INCOFIL, состоящие из фронтального сетчатого экрана с системой стальных траверс, образующих косой «андреевский» крест и центральной тяги, допускающей ограниченные повороты элементов, соединяющей собственно барьер с анкерной системой. Последняя может быть различных типов, в зависимости от требований проекта. Барьерная система дополнена канатными растяжками, соединяющими ее элементы с анкеровкой.

Изначально INCOFIL были разработаны как системы для задержки снега. Однако их можно применять также и для укрепления оползневых откосов.

Более подробную информацию о системах инженерной защиты и услугах компании Алькомп-Инжиниринг по проектированию систем инженерной защиты Вы можете получить у наших специалистов, позвонив по телефону: +7 (495) 790-7863 или отправив запрос.

Источник: www.alcomp.ru

Ограничитель грузоподъёмности – основные функции и сфера применения

Ограничитель грузоподъемности (аббревиатура ОГП) ─ предохранительное устройство. Его основная задача заключается в автоматическом отключении механизма подъёма и вылета стрелы крана в случае превышения массы груза, отмеченной в техническом паспорте. Данный прибор позволяет предотвратить опрокидывание техники.

А также выход из рабочего строя её отдельных конструктивных элементов из-за подъёма материалов, вес которых превышает установленные нормы, и, соответственно, возникновение аварийной ситуации. Согласно требованиям действующего стандарта безопасности, в частности, Постановления №98 Госгортехнадзора РФ от 31.12.1999 года, таким устройством должен оснащаться любой стрелковый и мостовой краны. Обратите внимание: номинальная грузоподъёмность техники указана в техническом паспорте (руководстве по эксплуатации).

Конструктивные особенности

Ограничитель грузоподъёмности представляет собой устройство, состоящее из релейного блока, датчиков преобразователей усилия (сокращённо ДУС) и угла (аббревиатура ДУГ). Первый монтируется в стреловом расчале или грузовом полиспасте (для мостовых/козловых кранов). Он измеряет параметры, возникающие при перемещении материалов в вертикальном направлении.

ДУГ устанавливается на кране и поводком соединяется со стрелой. Он имеет другую задачу ─ задаёт максимально возможные усилия с учётом вылета стрелы в горизонтальной плоскости. Если происходит перегрузка, релейный блок срабатывает и отключает цепи, обеспечивающие электрическое снабжение приводов техники. Также в конструкции ОГП выделяют панель сигнализации.

Это индикаторное устройство позволяет крановщику наблюдать за степенью нагрузки крана по шкале прибора и визуально контролировать работу механизма. Сигнальные лампы дают возможность определить, сработало ли предохранительное устройство.

Блок питания ограничителя устанавливается в кабине оператора. Основные типы предохранительного механизма:

- ограничитель массы и грузового момента. Первый монтируется на краны мостового и стрелового типов с постоянной грузоподъёмностью при всех вылетах стрелы. Второй имеет другое назначение. Он предотвращает опрокидывание спецтехники в процессе работы и монтируется на агрегаты, грузоподъёмность которых изменяется в зависимости от вылета стрелы;

- механизмы грузового, пружинного и торсионного типов. Они различаются между собой по конструкции датчиков, которые принимают и уравновешивают усилие, воздействующее на технику;

- устройства электромеханического, гидравлического, механического и комбинированного типов. Наиболее распространённый ─ первый вариант. Он включает в себя электроэлементы, обеспечивающие обработку механических показателей. Основное преимущество электромеханического типа ─ универсальность применения. Им можно оснащать любую технику вне зависимости от вида двигателя, применяемого для привода конструктивных элементов в работу.

Использование предохранительного устройства позволяет не только исключить вероятность возникновения аварийной ситуации, но и обеспечить высокий уровень безопасности обслуживающего персонала.

Назначение и функциональные возможности

Прежде чем заказать и установить прибор, следует выяснить, какие функции выполняет и для каких механизмов он применяется. Итак, предохранительное устройство используется для:

- мостового/козлового крана;

- электротали (тельферов);

- крана-штабелера;

- стрелового (в том числе автомобильного, портального, железнодорожного, гусеничного, башенного типов) крана.

Ограничители грузоподъёмности семейства «ОГП» ─ функциональное устройство электромеханического типа, применяемое в большинстве случаев на автомобильных и стационарных стреловых кранах. Не меньшей популярностью на рынке пользуются устройства типа ОГШ.

Их устанавливают на полноповоротные стреловые или, другими словами, портальные краны, оснащённые одной или двумя лебедками, и технику мостового типа. Приборы семейства ОГШ производятся с регистрирующим блоком и без него. И первые, и вторые могут осуществлять фиксацию массы груза, индикацию времени, формирование блокировочного сигнала. Преимущество устройства с регистрирующим блоком ─ способность накапливать и хранить информацию о работе механизма.

Обратите внимание на следующие товары:

Основная задача ограничителя мостового крана – предотвращение разрушения силовых элементов (обрыв канатов и крюков, выход из рабочего строя подъёмного механизма и пр.), появления микротрещин в металлоконструкциях из-за существенного превышения допустимой нагрузки. Назначение и устройство указанного прибора для свободностоящей техники стрелового типа другое.

Основная задача ─ защита конструкции от перегрузок и опрокидывания. При подъёме какого груза срабатывает предохранительное устройство? Прибор не должен допускать превышения нагрузки на кран мостового типа более чем на 25%. Это требование прописано в правилах Госгортехнадзора. Кроме того, предохранительный прибор должен срабатывать в том случае, когда грузовой момент превышает допустимую номинальную нагрузку более чем на 10% для стреловых, и более чем на 15% ─ для полноповоротных кранов, поворотная часть которых установлена на портале.

Техническое освидетельствование

Проверка ограничителя подъёма грузов ─ комплекс мер, позволяющих установить степень исправности действия прибора. Техническое освидетельствование его работоспособности проводится двумя методами:

- динамическими испытаниями;

- точно взвешенным грузом.

Периодичность и способы проверки ОГП указаны в руководстве по эксплуатации спецтехники или прибора заводом-производителем. При отсутствии документов на технику термины проведения калибровки определяются её владельцем. Результаты технического освидетельствования в обязательном порядке должны заноситься в техпаспорт или вахтенный журнал. Проверка работоспособности прибора проводится в присутствии лица, ответственного за безопасное выполнение работ по перемещению грузов спецтехникой.

Источник: zavodkranov.ru