Пожалуй, трудно привести пример более известного, наглядного и простого инструмента портфельного анализа, чем матрица БКГ. Диаграмма, разделенная на четыре сектора, с оригинальными запоминающимися названиями («Звезды», «Дохлые собаки», «Трудные дети» и «Дойные коровы») известна сегодня любому маркетологу, менеджеру, преподавателю или студенту экономического вуза.

Матрица, придуманная экспертами Бостонской консалтинговой группой (США) быстро завоевала популярность, благодаря простоте и наглядности анализа товаров, подразделений или компаний, на основе двух объективных факторов: их доли на рынке и темпе рыночного роста. И сегодня, матрица БКГ входит в число той минимальной суммы знаний, которую должен усвоить любой экономист.

Матрица БКГ: понятие, сущность, разработчики

Матрица БКГ (BCG Matrix) — инструмент стратегического портфельного анализа положения на рынке товаров, компаний и подразделений исходя из их рыночного роста и занимаемой доли на рынке.

Такой инструмент, как матрица БКГ находит в настоящее время широкое применение и в менеджменте, и в маркетинге, и в других сферах экономики (и не только). Матрица БКГ была разработана экспертами Бостонской консалтинговой группы (Boston Consulting Group), занимающейся управленческим консалтингом, в конце 1960-х годов, под руководством Брюса Хендерсона. Именно этой компании матрица обязана своим названием. Кроме того, матрица Бостонской Консалтинговой Группы стала одним из первых инструментов портфельного анализа.

Модель OSI | 7 уровней за 7 минут

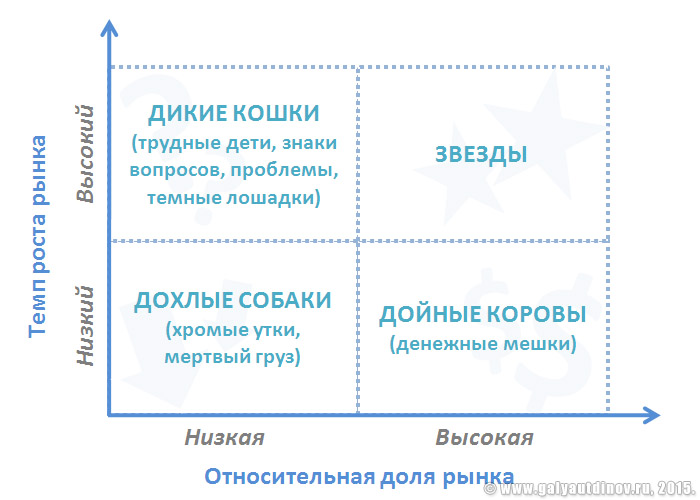

Матрица БКГ. В оригинале горизонтальная ось (относительная доля рынка) перевернута: большие значения располагаются слева, меньшие — справа. На мой взгляд, это нелогично и вносит путаницу. Поэтому далее будет использоваться прямой порядок значений оси: от меньшего к большему, а не наоборот, как здесь.

Для чего нужна матрица БКГ компании? Являясь простым, но эффективным инструментом, она позволяет выявить наиболее перспективные и, напротив, самые «слабые» продукты или подразделения предприятия. Построив матрицу Бостонской консалтинговой группы, менеджер или маркетолог получает наглядную картину, на основе которой он может принять решение о том, какие товары (подразделения, ассортиментные группы) стоит развивать и беречь, а какие следует ликвидировать.

Построение матрицы БКГ

В графическом плане матрица БКГ представляет собой две оси и четыре квадратных сектора, заключенных между ними. Рассмотрим поэтапное построение матрицы БКГ:

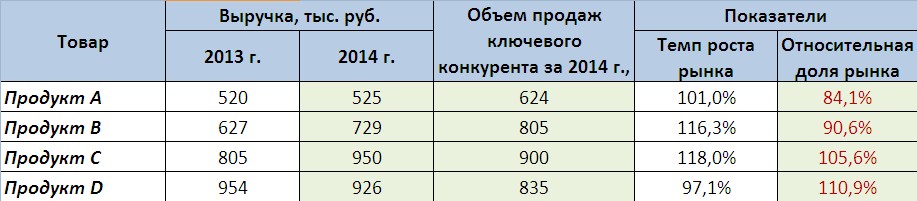

1. Сбор исходных данных

Первым делом необходимо составить список анализируемых товаров, подразделений или компаний, которые будут исследоваться с помощью матрицы БКГ.

Затем для них нужно собрать данные по объемам продаж и/или прибыли за некоторый период (допустим, за прошедший год). Кроме того, понадобятся аналогичные данные по продажам ключевого конкурента (или ряда крупнейших конкурентов).

Для удобства, данные желательно представить в форме таблицы. Так их будет легче обрабатывать.

Первым делом необходимо собрать все исходные данные и сгруппировать их в виде таблицы.

2. Вычисление темпа роста рынка за год

На этом этапе нужно рассчитать годовое увеличение объемов продаж (выручки) или объемов прибыли. Как вариант можно рассчитать и увеличение выручки, и увеличение прибыли за год, а затем вычислить среднее значение.

В общем, наша задача здесь — рассчитать темп роста рынка. Например, если в прошлом году условно было продано 200 шт. товара, а в этом году — 220 шт., то темп роста рынка составит: (220/200) × 100% = 110%.

Затем для каждого анализируемого продукта (подразделения) вычисляется темп роста рынка.

3. Вычисление относительной доли рынка

Рассчитав темп прироста рынка для анализируемых продуктов (подразделений), необходимо для них же подсчитать относительную рыночную долю.

Способов сделать это несколько. Классический вариант — взять объем продаж анализируемого продукта компании и поделить ее на объем продаж аналогичного продукта главного (ключевого, сильнейшего) конкурента.

Например, объем продаж нашего товара — 5 млн. руб., а сильнейшего конкурента реализующего подобный товар — 20 млн. руб. Тогда относительная доля рынка нашего товара будет: (5/20) × 100% = 25%.

Следующий шаг — вычисление относительной доли рынка (по отношению к главному конкуренту).

4. Построение матрицы БКГ

На четвертом и последнем этапе производится собственно построение матрицы Бостонской консалтинговой группы и ее анализ. Из начала координат проводим две оси: вертикальную (темп роста рынка) и горизонтальную (относительная доля рынка).

Каждая ось делится пополам, на две части. Одной части соответствуют низкие значения показателей (низкий темп роста рынка, низкая относительная доля рынка), другой — высокие (высокий темп роста рынка, высокая относительная доля рынка).

Важный вопрос, который здесь предстоит решить, какие значения темпа прироста рынка и относительной доли рынка принять за центральные значения, делящие оси матрицы БКГ пополам? Стандартные значения следующие: для темпа роста рынка — 110%, для относительной доли рынка — 100%. Но в каждом конкретном случае эти значения могут быть другими, нужно ориентироваться на рыночные условия и особенности компании.

И заключительное действие — построение матрицы БКГ, с последующим анализом.

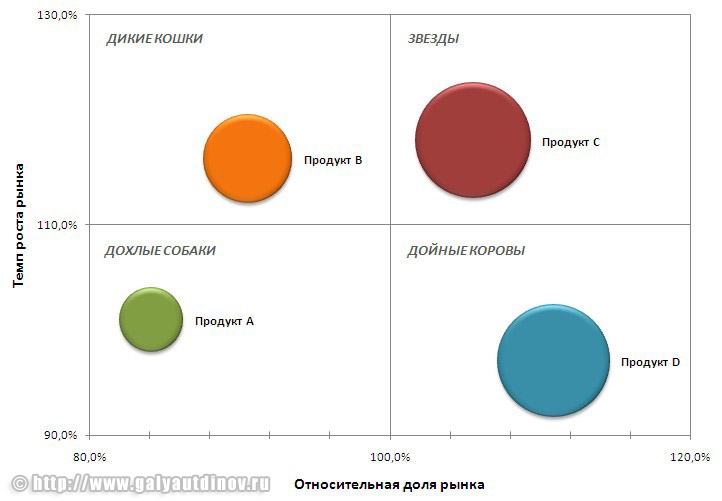

Таким образом, каждая ось делится пополам. В результате образуется четыре квадратных сектора, каждый из которых имеет свое название и значение. Об их анализе мы поговорим позже, а пока следует нанести на поле матрицы БКГ анализируемые товары (подразделения).

Для этого последовательно отмечайте на осях темп роста рынка и относительную долю рынка каждого товара, и на пересечении этих значений рисуйте окружность. В идеале диаметр каждого такого круга должен быть пропорционален прибыли или выручке, соответствующей, данному товару. Так можно сделать матрицу БКГ еще более информативной.

Анализ матрицы БКГ

Построив матрицу БКГ, Вы увидите, что Ваши товары (подразделения, бренды) оказались в разных квадратных секторах. Каждый из этих квадратов обладает собственным значением и специальным названием. Рассмотрим их.

Поле БКГ-матрицы поделено на 4 зоны, каждой из которых соответствует свой тип товара/подразделения, особенности развития, рыночная стратегия и т. д.

Звезды Они обладают самыми высокими темпами рыночного роста и занимают наибольшую долю на рынке. Они популярны, привлекательны, перспективны, быстро развиваются, но при этом требуют значительных инвестиций в себя. Потому они и «Звезды». Рано или поздно рост «Звезд» начинает замедляться и тогда они превращаются в «Дойных коров».

Дойные коровы (они же «Денежные мешки»). Для них характерна большая доля рынка, при низком темпе роста. Затратных инвестиций «Дойные коровы» не требуют, принося при этом стабильный и высокий доход. Этот доход компания использует для финансирования других продуктов. Отсюда и название, эти продукты буквально «доят».

Дикие кошки (известные также как «Темные лошадки», «Трудные дети», «Проблемы» или «Знаки вопроса»). У них все наоборот. Относительная доля рынка маленькая, но темпы роста продаж — высокие. Чтобы увеличить их рыночную долю требуются большие усилия и затраты.

Поэтому компания должна провести тщательный анализ матрицы БКГ и оценить, способны ли «Темные лошадки» стать «Звездами», стоит ли в них вкладываться. В общем, картина в их случае очень неясная, а ставки высоки, потому они и «Темные лошадки».

Дохлые собаки (или «Хромые утки», «Мертвый груз»). У них все плохо. Низкая относительная доля на рынке, низкие темпы роста рынка. Доход приносимый ими и рентабельность малы. Обычно они самоокупаются, но не более того. Перспектив нет.

От «Дохлых собак» следует избавиться (продать, свернуть/перепрофилировать производство), либо прекратить или максимально урезать их финансирование, если без них можно обойтись (может быть такая ситуация, когда они необходимы для «Звезд», например).

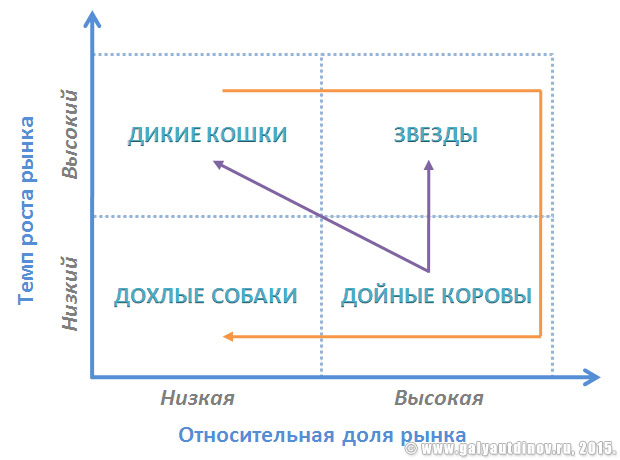

Сценарии матрицы БКГ (стратегии)

Исходя из анализа товаров по матрице Бостонской консалтинговой группы, можно предложить следующие основные стратегии матрицы БКГ:

Увеличение рыночной доли Применимо к «Темным лошадкам» с целью превратить их в «Звезд» — популярный и хорошо продаваемый товар.

Сохранение рыночной доли Подходит для «Дойных коров», так как они приносят хороший стабильный доход и такое положение дел желательно сохранять как можно больше.

Сокращение рыночной доли Возможно в отношении большинства «Собак», неперспективных «Трудных детей» и слабых «Дойных коров».

Ликвидация Порой ликвидация данного направления бизнеса единственный разумный вариант для «Собак» и «Трудных детей», которым, скорее всего, не суждено стать «Звездами».

Выводы по матрице БКГ

Построив и проанализировав матрицу Бостонской консалтинговой группы, по ней можно сделать ряд выводов:

- Следует принять управленческие и коммерческие решения в отношении следующих групп матрицы БКГ:

- Звезды — сохранение лидирующих позиций;

- Дойные коровы — получение максимально возможной прибыли, в течение как можно более длительного периода времени;

- Дикие кошки — для перспективных продуктов инвестирование и развитие;

- Дохлые собаки — прекращение их поддержки и/или уход с рынка (снятие с производства).

Матрица БКГ. Оранжевая стрелка показывает жизненный цикл товара, последовательно проходящего все стадии, от пребывания в статусе «Диких кошек», до превращения в «Дохлых собак». Фиолетовые стрелки изображают типичные потоки инвестиций.

- Товары, приносящие компании доход в настоящее время. Это «Дойные коровы» и «Звезды». Они приносят прибыль уже сегодня, прямо сейчас. Полученные от них денежные средства (в первую очередь от «Дойных коров») можно вкладывать в развитие компании.

- Товары, которые обеспечат компании доход в будущем. Это перспективные «Дикие кошки». В настоящее время они могут приносить очень маленький доход, не приносить его вовсе или даже быть убыточными (из-за инвестиций в их развитие). Но в будущем, при благоприятных условиях, эти «Дикие кошки» станут «Дойными коровами» или «Звездами» и начнут приносить хороший доход.

Вот примерно таким должны быть сформулированы выводы по матрице БКГ!

Достоинства и недостатки матрицы БКГ

Матрица БКГ, как инструмент портфельного анализа, имеет свои плюсы и минусы. Перечислим лишь некоторые из них.

Преимущества матрицы БКГ:

- продуманная теоретическая основа (вертикальной оси соответствует жизненный цикл товара, горизонтальной — эффект масштаба производства);

- объективность оцениваемых параметров (темп роста рынка, относительная доля рынка);

- простота построения;

- наглядность и понятность;

- большое внимание уделяется денежным потокам.

Недостатки матрицы БКГ:

- трудно четко определить долю рынка;

- оцениваются только два фактора, тогда как другие не менее важные упускаются из рассмотрения;

- не все ситуации можно описать в рамках 4-х исследуемых групп;

- не работает при анализе отраслей с низким уровнем конкуренции;

- почти не учитывается динамика показателей, тренды;

- матрица БКГ позволяет выработать стратегические решения, но ничего не говорит о тактических моментах в реализации этих стратегий.

Вы можете скачать готовый шаблон для матрицы БКГ в формате Excel

- Матрица БКГ // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_БКГ (дата обращения: 11.06.2014)

- Сайт компании The Boston Consulting Group (BCG) в России — https://www.bcg.com/ru-ru/

- Сайт компании The Boston Consulting Group (на англ.) — https://www.bcg.com

Нашли опечатку? Помогите сделать статью лучше! Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl + Enter.

Источник: galyautdinov.ru

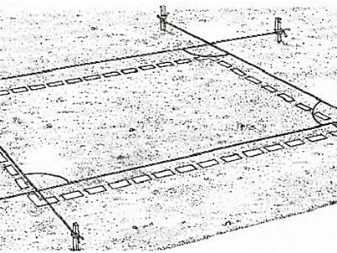

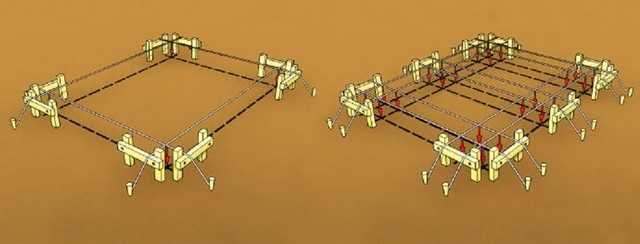

Разбивка осей под фундамент, начинаем строительство

Разметка производится под разные типы фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, поскольку она в каждом конкретном случае может иметь свои особенности. Необходимо учитывать их все. Однако вначале необходимо рассмотреть общие специфические черты.

Два метода построения прямоугольного фундамента

По сути, построить прямой угол сможет каждый, кто изучал в школе геометрию. Для этого не понадобятся какие-то специальные знания. Так, в одном из случаев можно применять теорему Пифагора:

Не углубляясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть использование теоремы Пифагора на примере. Если имеются уже построенные две стороны. Одна располагается вдоль забора. Ее менять не планируется. Вторая построена рядом, но нет уверенности в том, что она расположена под прямым углом и хочется проверить это.

Тогда от угла по каждой из сторон нужно отмерить по отрезку. Например, многие берут за отрезок всю длину.

Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9²+12²) =√ (81+144) =15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.

Второй способ получил название «паутина»

Здесь важно подготовить бечевку, которая не имеет свойства тянуться

Обязательно нужно обратить внимание на этот факт, иначе ничего не получится. Сначала необходимо отрезать бечевку ровно под габариты будущего фундамента

Возьмем те же 9 и 12 м. Необходимо отрезать по куску для того, чтобы в дальнейшем вымерить диагонали. Понадобится по два отрезка 9, 12 и 15 м, а также небольшое количество для закрепления.

Теперь бечевку нужно скрепить на углах, а также прикрепить диагонали. После этого можно приступать к натягиванию. Сначала следует натянуть одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно натянуть одну из коротких сторон.

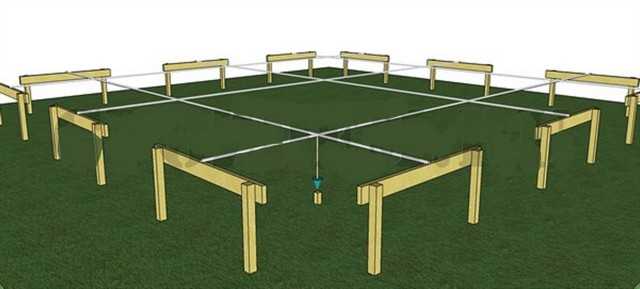

Под столбчатый фундамент

Следует сделать обноску в два яруса. В данном случае нижний ярус должен располагаться на том же уровне, что и столбы. После этого можно натягивать бечевку. Следует проверить, чтобы бечевки пересекались под прямым углом. Там, где находятся места пересечения бечевки, с помощью отвеса нужно отметить места под сваи и закрепить клинья.

Бечевки стоит убрать, чтобы не мешали.

Теперь необходимо пробурить под столбы углубления и установить столбы. Повторно натянуть бечевки. Теперь нужно вывести все столбы из земли одинаково, чтобы они касались бечевки.

Под ленточный фундамент

В данном случае понадобится сделать двойную разметку, поскольку ленточный фундамент представляет собой полосу. Сначала необходимо расположить обноску, после этого нужно натянуть бечевку под прямыми углами. Сначала делается внешний контур. Следует помнить, что высота расположения бечевки должна быть равна верхнему уровню фундамента.

После этого необходимо сделать внутренний контур. Для этого на обноске от имеющейся бечевки откладывается отрезок, равный по ширине ленте, после чего делается внутренний контур.

В дальнейшем при помощи отвеса определяются угловые места. На местах углов на земле закрепляются колышки. Между ними натягивается бечевка, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого роют траншею. При формировании обрешетки заново натягивать верхние бечевки необязательно, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.

Под плитный фундамент

В данном случае сделать разметку гораздо проще, чем для столбчатого или ленточного фундамента. Все, что нужно – это построить прямоугольник при помощи бечевки

Особое внимание нужно уделить тому, чтобы вывести прямые углы. В принципе, на этом все заканчивается

В дальнейшем точно так же, как и в предыдущих случаях, с помощью отвесов нужно найти угловые места на земле и отметить их колышками.

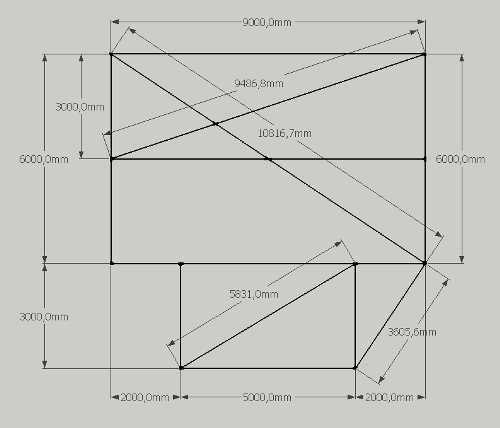

Сложная разметка

Когда необходимо сделать разметку необыкновенного прямоугольного фундамента, а конструкции с множеством выступающих углов, придется попотеть. Однако это все равно возможно.

Пошаговая инструкция является следующей:

- для начала намечается общий контур будущей конструкции. На плане должны быть отмечены расстояния от крайних выступающих точек друг до друга. На основе этих данных строится большой прямоугольник, в который будет вписан дом;

- после этого необходимо подкорректировать все углы, заново измерить диагонали и длины сторон;

- далее, переходят к самому сложному – разметке изломов стен. Стоит иметь в виду, что практически в ста процентах случаев каждый из этих изломов – это еще один прямоугольник, поэтому все, что нужно сделать – это построить несколько прямоугольников внутри. В дальнейшем необходимо выставить и перепроверить углы;

- при помощи отвесов необходимо вычислить пересечения, которые есть и на плане и формируют общий контур дома.

Как соорудить обноску?

Общий чертеж разметки фундамента дома

Нельзя начинать земляные работы сразу после установки осей, так как с первыми ковшами почвы все колышки будут извлечены. Чтобы не произошла такая ситуация, дальше нужно делать обноску. Обноска фундамента – это два забитых в землю деревянных столба и прибитая между ними горизонтальная доска длиной 80-100 сантиметров, на высоте 90-120 сантиметров. Таким образом, обозначают контрольные точки осей.

Устанавливают обноску на расстоянии около 1,5 метра от будущих стен. На доску между этими столбами переносят размер котлована, толщину и положение стен и прочее. В верхнюю грань доски (ее нужно выровнять по уровню) забиваются гвозди в соответственных местах, чтобы показать положение осей здания.

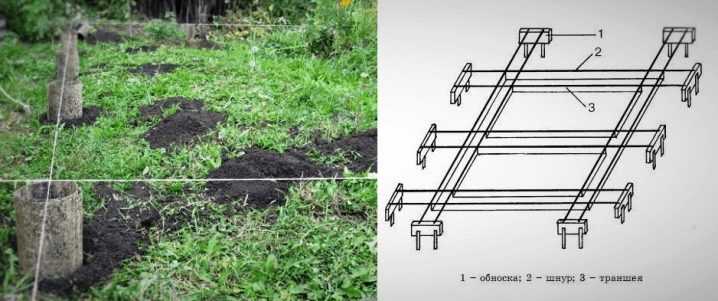

Схема установки сплошной обноски

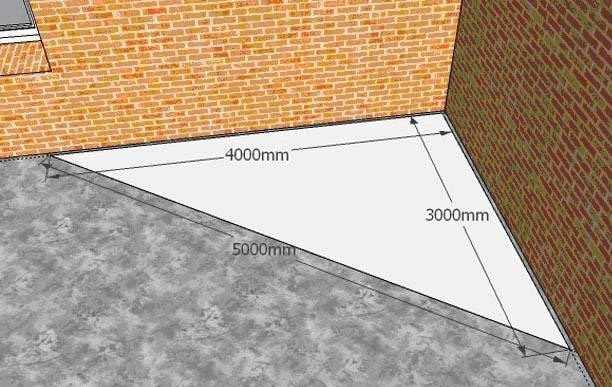

Переносить оси фундамента на обноску можно с помощью геодезического устройства, которое называется теодолит. Так определение углов дома будет максимально правильным. Если такого приспособления нет, то есть вариант сделать это вручную, используя египетский треугольник с размерами 3,4 и 5 единиц длины.

Затем между гвоздями натягивается шнур – уровень. Дальше по диагонали проверяется расстояние между ними. В итоге должен получиться нулевой уровень дома. Перенос отметок обноски и ее горизонтальность осуществляется с помощью обыкновенного водяного уровня. После того, как произошла разбивка основных стен, можно приступать к разбивке остальных.

Безопасным расстоянием для обноски, чтобы рыть котлован, является 1,5 метра. Если планируемый котлован должен быть глубоким, то обноску фундамента лучше всего сделать сплошной. Принцип такой, что доски и столбцы размещаются по всему периметру фундамента.

Стоит помнить, что все разметочные шнуры используются только для разметки. При выполнении других работ шнуры нужно убирать, так как они будут мешать. Есть возможность случайно их задеть, после чего они могут отклониться и придется все перемерять заново.

Также не стоит затягивать время разбивки осей вашего фундамента (больше месяца). При разных типажах почвы грунт просто может съехать и сдвинуть имеющуюся разбивку.

Принцип разбивки фундамента своими руками не сложный. К этому нужно серьезно отнестись, все замеры делать правильно, использовать качественное оборудование.

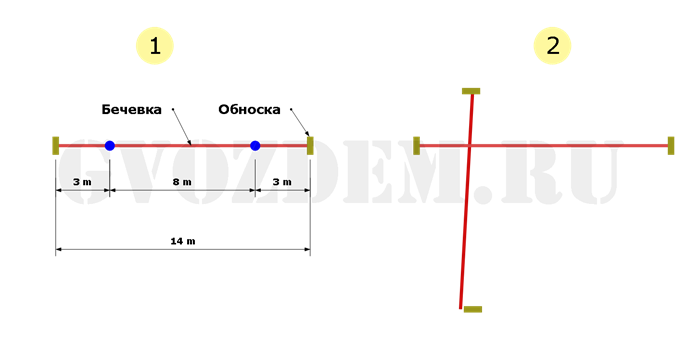

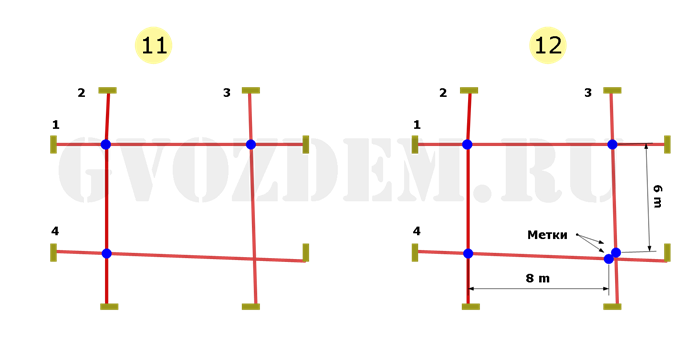

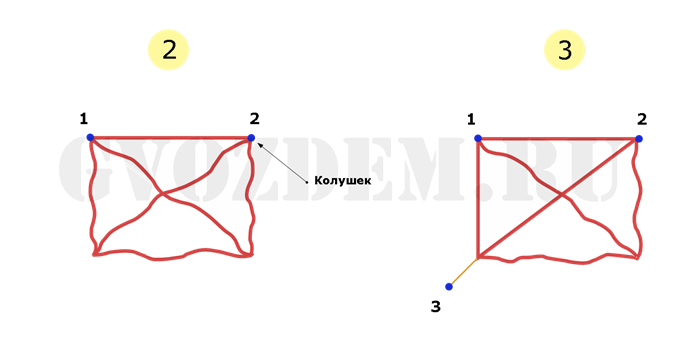

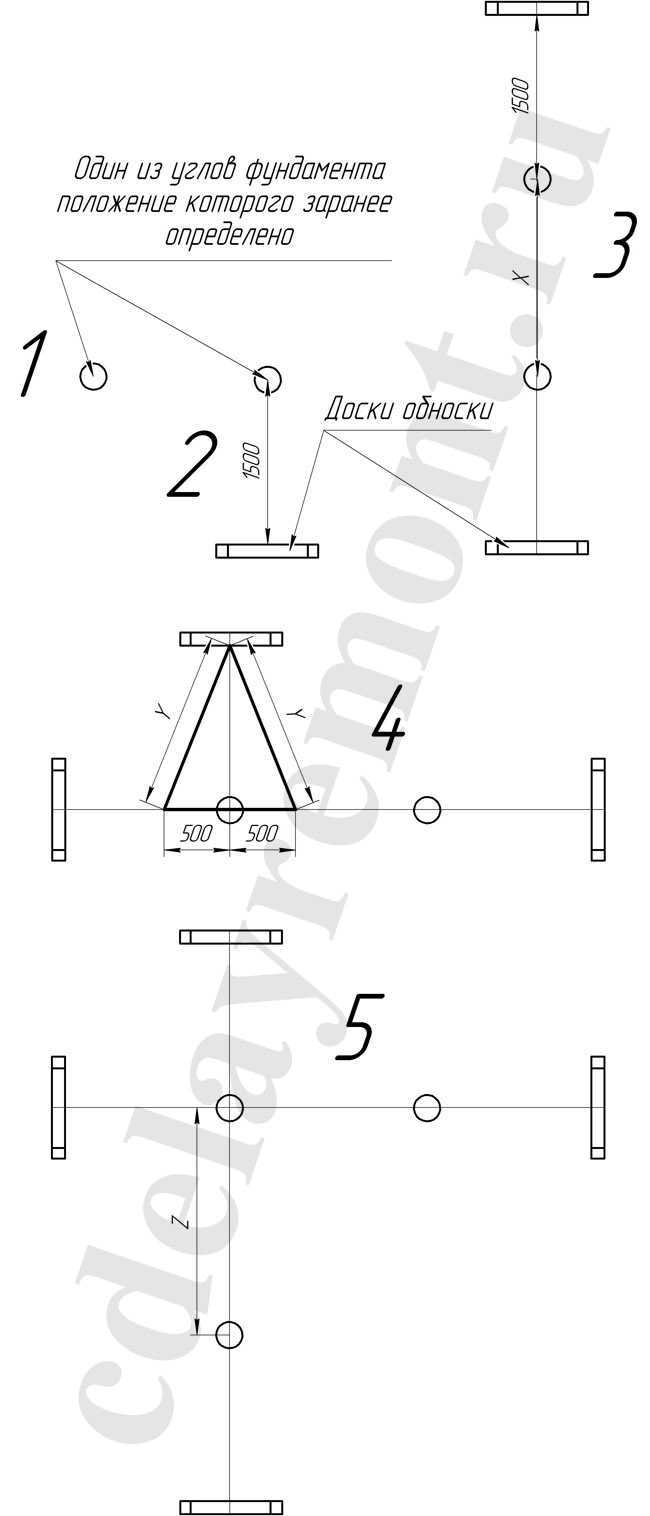

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

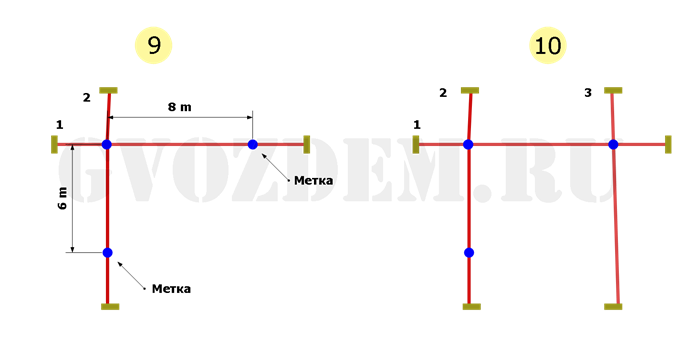

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше.

Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

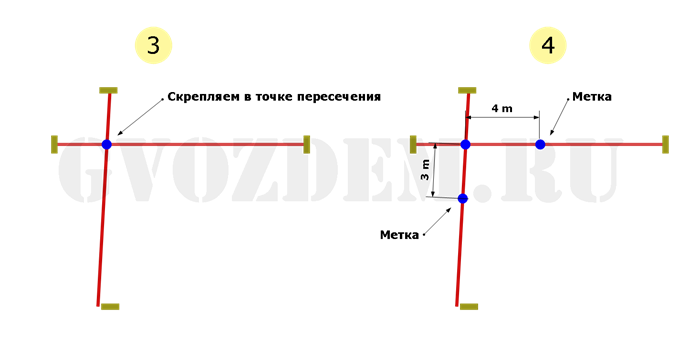

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

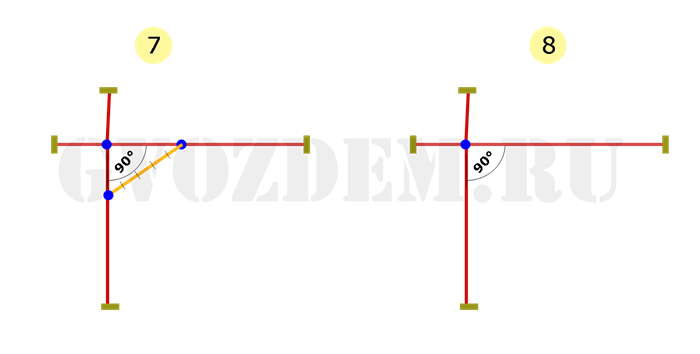

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

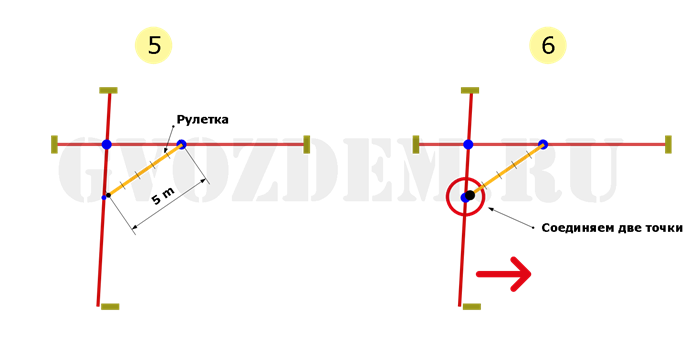

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. www.gvozdem.ru

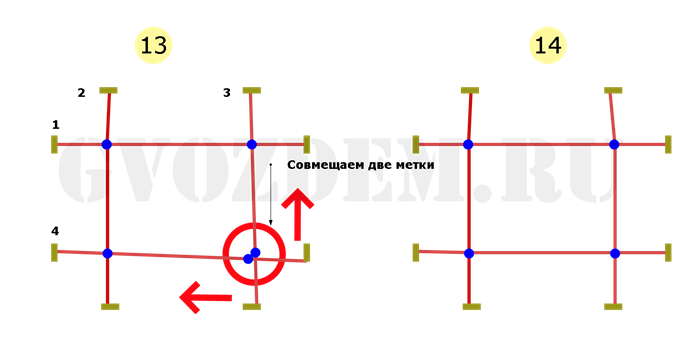

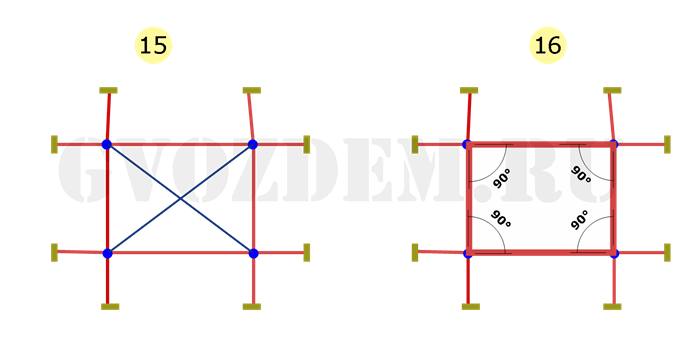

Способ 2. Паутина

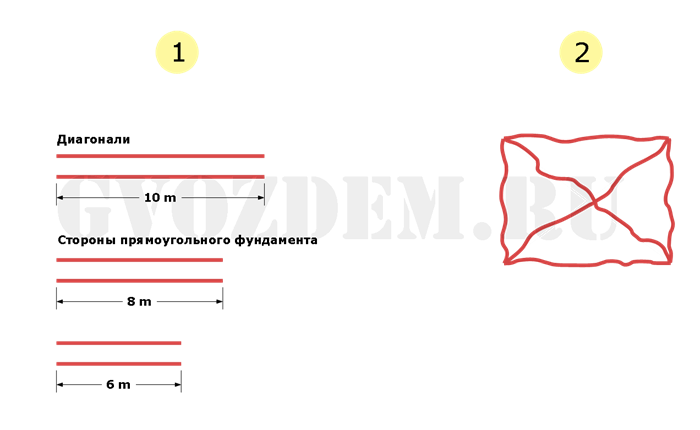

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Если фундамент произвольной конфигурации

Пример фундамента произвольной конфигурации

Очень часто фундаменты имеют неправильную форму. Современные постройки могут иметь Г- или Т-образную форму, разные выступы. Отдельные стены здания бывают округленными.

Но даже при очень сложном фундаменте начинают с разметки прямоугольника, а уже к нему добавляют другие фигуры.

Для крыльца или дымохода камина выполняют прямоугольное основание. Их можно просто пристроить к основному фундаменту без установки дополнительных шнуров. Но в некоторых случаях устанавливают дополнительные обноски.

Разметку окружностей, дуг и многоугольных элементов выполняют относительно их центра. Для круглой основы вбивают колышек в нужную точку фундамента, и с помощью шнура вместо циркуля наносят линии основания.

При разметке многоугольного элемента размечают квадрат, а потом формируют многоугольник. Возле каждого угла ставят обноски, и шнуром намечают периметры.

Добавление к разметке прямоугольных элементов

Чтобы разметить вторичные прямоугольники, можно использовать те же приемы, что и при разметке основного контура. Только в качестве исходной линии выбирается одна из его сторон.

Разметка фундамента является ответственным делом. Любое даже небольшое нарушение и можно в дальнейшем получить целый ряд неприятностей. Среди них:

- уменьшение времени службы здания;

- трудности в процессе строительства стен — появление перекосов из-за неверного распределения нагрузки.

Да и будет просто неприятно, если вместо ровного прямоугольника, основание будет выглядеть как фигура, неизвестная науке.

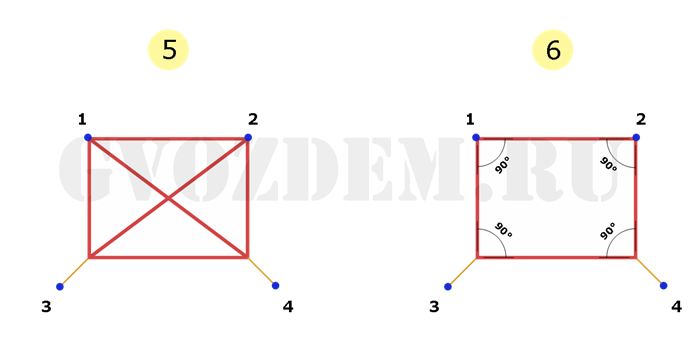

Разметка фундамента с помощью Египетского треугольника

Разметка фундамента с помощью «Египетского» треугольника.

Первым вариантом, использующимся, чтобы разбить фундамент, является построение «Египетского» треугольника, имеющего соотношение сторон 5 — 4 — 3. Чем треугольник получится больше, тем точнее будет сделана . Для обыкновенного деревянного дома размером 4 х 6 м вполне подойдет треугольник, который имеет стороны длиной 3 м, 4 м, 5 м. Суть этого способа разметки в том, что линии стен здания параллельны катетам треугольника.

Далее нужно выбирать базовый угол. В этом месте необходимо забить деревянный колышек 1,1 — 1,3 м длиной и задать направление стены. Не имеет никакого значения, какая именно это будет стена. Но все же лучше, если это будет стена самая большая по длине. В выбранном направлении нужно отложить 4 единицы длины стены и установить второй колышек.

Между двумя кольями натягивается первый шнурок. В результате получилась одна сторона треугольника.

Теперь необходимо отмерить отрезки веревки немного большие, чем 3 и 5 единиц полученной длины. Короткий отрезок нужно привязывать к колышку, который был установлен первым, а длинный — к следующему. Отмечаются точки, которые обозначают 3 и 5 единиц длины. Концы веревок нужно свести вместе и на пересечении отметок зафиксировать третий колышек. Получится треугольник, в котором должно быть 2-е перпендикулярных стороны, а также угол в основании в 90 °. От него в дальнейшем нужно будет размечать стены будущего строения.

Параллельно катетам треугольника нужно отложить 4 и 6 м. Эти места тоже нужно отметить кольями. Теперь у вас есть 3 угла постройки. Четвертый угол можно получить, отложив еще раз 6 и 4 м и найдя место, где пересекаются отметки. Теперь все колышки забиваются в землю так, чтобы на поверхности оставалось около 30-40 см. Леску (бечевку) нужно натянуть по всему периметру.

Правильно выполненная внешняя обноска под фундамент готова.

Чтобы получить контур внутренней обноски, необходимо контур внешней обноски сместить внутрь прямоугольника на 30, 40 или 50 см в ширину. Сравниваете диагонали, удаляете все лишние колья. Вдоль всех оставшихся кольев необходимо уложить доску, надрезать дерн и разметить контуры траншей.

Разбивка осей под фундамент, начинаем строительство

Разбивка осей фундамента – очень важный технологический процесс.

От того, насколько правильно это будет сделано, зависит не только то, будет ли дом или хозпостройка на вашем участке построены хорошо, но и то, насколько правильно они будут расположены на участке.

Это может быть критично, например, в случае, когда строение расположено близко к соседнему участку или проезжей части дороги. Потому стоит отнестись к разбивке осей максимально серьёзно.

Материалы и инструменты

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер.

Понадобятся плотницкий инструмент шуруповёрт, водяной уровень, рулетка с возможностью измерения длины не менее самой длинной стены будущего дома плюс 2-3 метра. Если длина очень большая, возьмите ещё одну, пятиметровую. Понадобится измерительная лента – для определения положения дома на участке большого размера.

Из специальных инструментов лучше иметь теодолит, нивелир и рейку – но их у частного застройщика может и не быть, и без них можно будет и обойтись.

Разбивка осей фундамента с помощью теодолита

Если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки.

Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились.

О количестве колышков будет сказано далее.

С чего начать

Начинать следует со снятия растительного слоя с места строительства.

Это очень важно – так вы не только сохраняете плодородный поверхностный слой земли, который можно использовать на огороде или в саду, но и страхуетесь от прорастания семян травы или корней через строительные конструкции. Место строительства в данном случае определяется примерно, берётся на один метр больше во все стороны от стен будущего дома. Вторая операция – планировка местности

Вторая операция – планировка местности

Это важно, если местность на участке застройки имеет большой уклон. Делать удобнее всего бульдозером или трактором, а проверять правильность выполнения работ – по нивелиру с рейкой. Если разница в уровне двух самых крайних точек при замере будет пять сантиметров – этого вполне достаточно

Если разница в уровне двух самых крайних точек при замере будет пять сантиметров – этого вполне достаточно.

Полезные советы

- Перенести своими руками разметку осей от шнуров на обноске на землю или в любую точку вниз можно при помощи отвеса.

- Сделайте несколько видов отметок на обноске – разметку осей, например, можно отмечать просто прямой чертой, разметку краёв траншеи – треугольником, край цоколя – крестом, а края опалубки – крестом в круге. Так вам будет удобнее сориентироваться. Также можно использовать маркеры разных цветов.

- Обноска делается чуть выше цоколя по простой причине – чтобы можно было проложить первый ряд кирпича в стене или установить первый брус каркасного дома как можно точнее от первичной разметки, натянув шнур по отметкам от осей. После того, как выполнен первый ряд стен – обноску можно снять.

- Не используйте в качестве строительной нити леску – она очень сильно тянется и провисает, на ней нельзя сделать метки. Нить должна иметь как можно меньшее растяжение, быть достаточно заметной, чтобы случайно её не задеть, и такого цвета, чтобы на ней можно было делать отметки маркером.

- В обноске необходимо предусмотреть проход такой ширины, чтобы туда мог свободно пройти человек, везущий тачку. Если используете на строительстве технику – то в проход должен свободно проезжать трактор или мини-погрузчик.

Обноска, что это такое, как устанавливается

Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания. Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально. Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.

Переноска осей на обноску.

Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт. При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси. Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.

Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.

Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.

При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.

Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.

Правильная разметка фундамента своими руками

Еще до момента проведения земляных работ: рытья котлована или траншей под будущий фундамент – необходимо наметить основные параметры основания, его углы, стороны и т.д. Основные требования, которые необходимо соблюдать при этом:

- выдерживать геометрию фундамента, установленную проектом;

- правильно выставлять углы будущего основания;

- сверять длины сторон фундамента

Набор инструментов и приспособлений для разметки фундамента

Для разметки фундамента нам потребуется не такое уж и большое количество инструментов и материалов. Во-первых, запаситесь веревкой, шнуром или леской, которая послужит в качестве основного разграничивающего элемента. Лучше, если это все-таки будет веревка или шнур – они более заметны на фоне грунта, что упростит проведение работы.

Конечно, не обойтись без рулетки, основного и единственного в нашем случае мерного инструмента. Колышки потребуются для обозначения углов будущего фундамента, а так называемые доски обноски или «скамейки» (сбитые доской два колышка-бруска) позволят оптимизировать работу и ускорить процесс разметки. По доскам обноскам очень удобно перемещать шнур, корректируя разметку.

Этапы разметки участка

Ниже мы в нескольких словах опишем одну из методик проведения разметки под фундамент. Вы можете вносить свои коррективы или использовать более удобную для вас технологию, например, эту.

- определяемся с положением одного из углов фундамента, назовем его базисным. В это место вбиваем колышек, от которого уже будем плясать дальше;

- рядом с базисным колышком на расстоянии примерно 1,5 м вбиваем доски обноски – с одной стороны, такие же доски обноски на расстоянии (3+Х) м – с противоположной. Х в нашем случае равен длине стороны будущего фундамента, м. Натягиваем между нашими «скамейками» шнур таким образом, чтобы он проходил через базовый колышек, отмечаем от последнего Х м и вбиваем в этом месте второй кол – два угла фундамента уже размечено. Можно упростить: сразу вбить 2 колышка на нужном расстоянии друг от друга, а уже потом выставить обноски;

- далее необходимо восставить перпендикуляры из наших колышков. Для этого берем рулетку, отмеряем от колышка, например по 0,5 м в каждую сторону вдоль натянутого шнура, отмечаем точки. Выставляем длину рулетки на 1,6 м и из последних точек рисуем дуги окружностей. Место их первого пересечения и будет являться точкой крепления шнура к доске обноски (по сути, отмеряем половину основания равнобедренного треугольника – по 0,5 м, затем восстанавливаем равные его стороны Y и отмечаем вершину треугольника, высота которого будет перпендикулярна основанию);

- от последней доски обноски отмеряем расстояние (Z+3) м и устанавливаем очередную «скамейку», которую соединяем с предыдущей шнуром, идущим прямо по высоте равнобедренного треугольника;

- отмеряем от колышка расстояние Z и вбиваем очередной колышек, который будет обозначать третий угол фундамента;

- со всеми остальными углами фундамента разметка проводится аналогично;

- если необходимо разметить ленточный фундамент, то натягиваются дополнительные шнуры на досках обноски на расстоянии, которое равно ширине ленты. Если вы решили устанавливать несъемную опалубку, то корректируйте ширину ленты на толщину материала опалубки;

- на заключительных этапах сверяют длины диагоналей прямоугольников – они должны быть равны

В заключение

Разметка фундамента дома является одним из самых простых видов работы. Имея в своем распоряжении хотя бы одного помощника, вы без особого труда справитесь с поставленной задачей в течение часа.

Помните, что корректировать полученный результат разметки придется еще раз – после проведения всех земляных работ, когда будете устанавливать опалубку для фундамента, т.к. на этом этапе с большой вероятностью разметка нарушится. В случае если геометрическая форма фундамента сложная, разметка проводится за счет разбивки на более простые участки с последующим их сведением. Например, фундамент вашего дома имеет не 4 стороны, а 8. Тогда на первом этапе размечаем большой прямоугольник (или квадрат), и уже из него вычленяем, словно отрезая от пирога, нужные нам параметры основания. Естественно, для этого потребуется большое количество досок обносок.

Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

- по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;

- по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока.

Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

- в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;

- справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;

- еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку.

Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку.

На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

Источник: aviaslovar.ru

Устройство обноски и закрепление осей

_______ Вынесение на местность основных или главных осей сооружения называется основными разбивочными работами .

_______ Разбивку промежуточных осей внутри здания, а также геодезический контроль за установкой элементов строительных конструкций в проектное положение называют детальными разбивочными работами .

1. Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей

_______ Для удобства линейных измерений при детальной разбивке, а также для закрепления осей сооружения вокруг разбиваемого здания строят обноску.

_______ Обноска может быть сплошной и створной . Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3–4 м .

|

|

|

_______ Обноска должна удовлетворять следующим условиям:

• стороны обноски должны быть параллельны продольным и поперечным осям сооружения;

• она должна быть прямолинейной;

• она должна быть горизонтальной, чтобы не вводить поправки за наклон.

_______ Обычно обноска делается деревянной из столбов и струганных досок ( толщиной 40–50 мм ). Столбы забиваются через 3 м .

|

_______ Вставая с теодолитом на точки I , II , III , IV , на обноску сначала выносят основные оси (с помощью теодолита, при двух кругах) (на рис.1, 1-1, 8-8, А-А, В-В – основные) отличают на обноске точки m1 , m2 , n1 , n2 , p1 , p2 , q1 , q2 .

_______ От основных осей (например, 1-1, А-А ) откладывают расстояние до промежуточных – 2–2, 3–3 и т.д. Контроль – правильность расстояния 7–8 . Если правильно, то забивают гвоздики в обноску, делают маркировку краской и подписывают название осей.

_______ Для сохранения осей на случай поломки обноски наиболее важные оси закрепляют створной обноской. На расстоянии до 20–30 м закладывают от сплошной обноски по два бетонных столбика с вбетонированными в них стержнями с насечками или углублениями.

_______ Если для этих знаков определить координаты ( x , y , H ) , то их можно использовать в качестве рабочих геодезических пунктов – например, для детальной разбивки.

2. Разбивка котлованов и фундаментов

_______ От основных осей здания закрепленных на обноске на местности выносят проекции нижнего контура котлована и линии верхней бровки котлована.

|

_______ Расстояние d от основных осей до нижнего контура должно быть указано на разбивочных чертежах (обычно 0,5–2 м ).

_______ Расстояние d от проекции нижнего контура до верхней бровки вычисляются в зависимости от глубины котлована и коэффициента откоса К .

_______ Коэффициент откоса К отношение высоты откоса к заложению, то есть:

|

|

_______ В зависимости от глубины котлована и характера грунта К может быть от 1:0,25 до 1:2 .

_______ Когда К задан d = h * m , линия верхней бровки закрепляется кольями, между которыми натягивают шнур для обозначения границы вскрытия.

3. Передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения

|

|

_______ Применяемые в геодезии стальные рулетки практически не вытягиваются под весом 10 кг . Однако не следует оставлять их надолго в подвешенном состоянии без присмотра.

_______ При передаче отметки вверх рулетка подвешивается «лицом» к верхнему нивелиру. К нижнему нивелиру, если надо, рулетку поворачивают «лицом» перед взятием отсчета.

|

|

4. Фундаменты

_______ Фундаменты по конструктивным типам делятся на:

• ленточные,

• столбчатые,

• сплошные,

• свайные.

|

|

|

|

_______ По способу изготовления:

• монолитные,

• сборные.

|

|

_______ Ленточные фундаменты устраивают под стены зданий или под ряд колонн.

_______ Столбчатые чаще всего имеют вид отдельных опор под железобетонные или стальные колонны.

_______ Сплошные – железобетонная плита подо всей площадью здания. Устраивается, когда нагрузка значительная.

_______ Свайные состоят из забиваемых в землю свай.

_______ При монтаже сборных ленточных фундаментов на дно котлована с помощью отвесов с обноски сносят оси фундаментов.

|

_______ Начинают монтаж с установки угловых и маячных блоков (через 10–15 ч ), на расстоянии 10–15 мм от гребней блоков натягивают монтажную проволоку. По ней устанавливают промежуточные блоки. Отклонение блоков от оси в плане и по высоте допускается обычно не более 10 мм .

_______ Перенос осей на дне котлована часто делают и теодолитом. Обязательно при двух кругах. При возведении монолитных ленточных фундаментов сначала строят опалубку.

_______ Разбивку опалубки производят так же: передают отметку на опалубку и отмечают на ней верхний срез фундамента с точностью 3–5 мм .

_______ Установка фундаментов под несущие колонны зависит от их устройства. Под железобетонные колонны устанавливают обычно фундаменты стаканного типа.

|

_______ Оси выносят с помощью отвесов. Отклонение осей станков от проектного – не более 5 мм .

_______ Бетонирование дна стакана производят так, чтобы было ниже проектной отметки на 2–3 см . После этого заполняют цементным раствором до нужной отметки.

_______ В фундаментах под металлические колонны для их крепления применяют анкерные болты.

|

_______ Анкерные болты устанавливают в теле фундамента с помощью специальных деревянных или стальных шаблонов.

_______ Отклонение анкерных устройств в плане и по высоте – ± 5мм .

5. Построение геодезической разбивочной сети на исходном и монтажном горизонтах

_______ За исходный горизонт принимают плоскость, проходящую через блоки фундаментов или перекрытие нулевого цикла.

_______ Монтажным горизонтом называют условную плоскость, проходящую через опорные площадки монтируемых элементов конструкций определенного этажа.

_______ Для производства геодезических работ при установке строительных конструкций необходимо на каждом горизонте создавать в качестве основы геодезическую разбивочную сеть.

_______ Разбивочная сеть на исходном горизонте создается в виде простых фигур, стороны которых совпадают или параллельны основным осям сооружения.

|

_______ Точки разбивочной сети выносятся на исходный горизонт от знаков, закрепляющих основные оси сооружения (полярный способ или способ прямоугольных координат). По точкам сети прокладывается нивелирный ход, опирающийся не менее чем на два репера.

_______ Иногда для удобства вводят условную систему высот.

_______ За ноль обычно принимают отметку чистого пола первого этажа.

_______ Перенесение точек геодезической разбивочной сети с исходного горизонта на монтажный может быть выполнено либо способом наклонного проектирования , либо способом вертикального проектирования .

|

_______ Предварительно разбивочные оси выносят на цоколь здания. Теодолит устанавливают точно в створе разбиваемой оси. Вынесение оси делается при двух положениях вертикального круга. Теодолит перед работой должен быть тщательно выверен. Применяется способ при зданиях малой и средней этажности ( ° ).

|

_______ Выполняется специальными приборами вертикального визирования.

_______ Например, ОЦП – оптический центрировочный прибор. ПОВП – прибор оптического вертикального проектирования. РZL(ГДР) – прецизионный зенит – лот.

|

_______ В перекрытиях зданий предусматривается отверстие размером менее 15х15 см . Над отверстиями устанавливается палетка с координатной сеткой.

_______ Отсчеты по сетке берутся при повороте прибора через 90 ° ( 0-90-180-270 ).

_______ Средние из отсчетов при 0-180 и 90-270 дают положения проектируемой точки на палетке.

_______ Положение точки переносится с палетки на монтажный горизонт и закрепляется.

_______ Прибор РZL дает ошибку 1 мм на 100 м вертикального расстояния. Число точек разбивочной сети, переносимой на монтажный горизонт, должно быть равно 3 .

_______ Расстояние между ними тщательно измеряется и сравнивается с расстояниями на исходном горизонте.

_______ Oт этих точек строятся остальные точки разбивочной сети.

_______ Высотная сеть на монтажном горизонте создается методом геометрического нивелирования относительно реперов на исходном горизонте.

_______ При этом используется способ передачи отметок на высокую точку сооружения.

Подготовка разбивочных элементов и разбивка на местности круговой кривой

Устройство обноски и закрепление осей

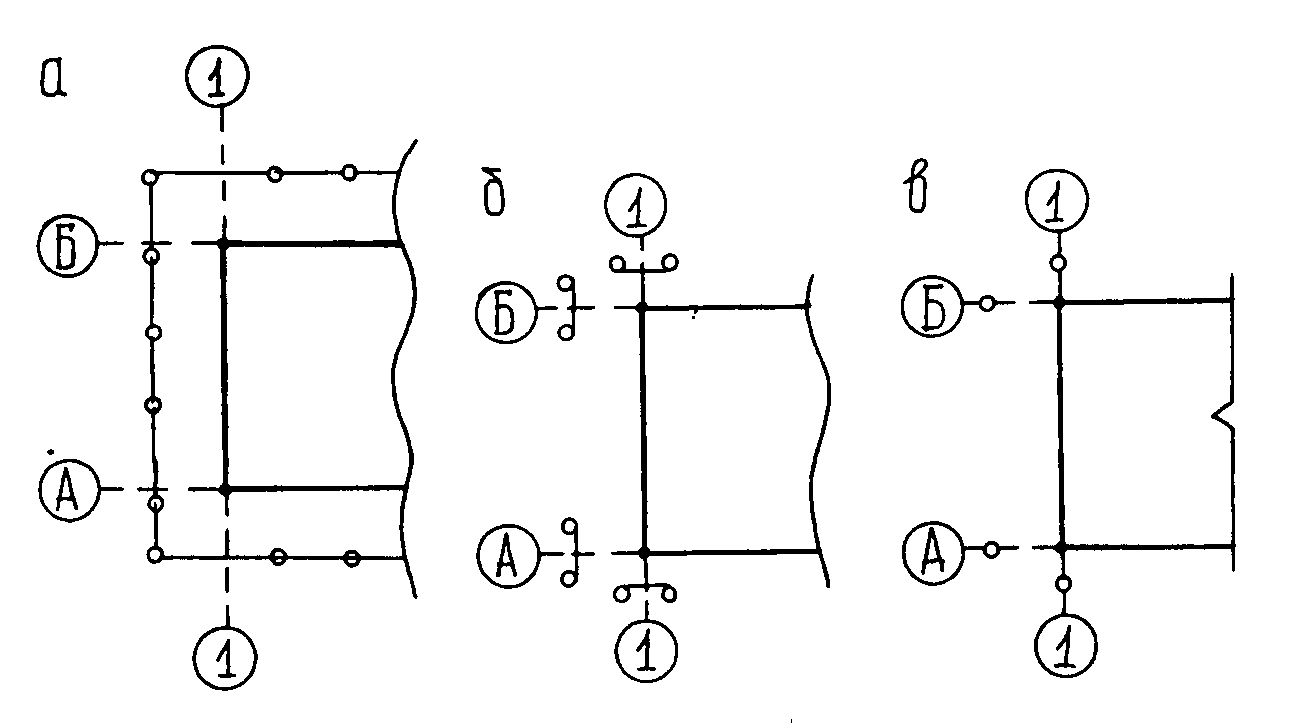

Для детальной разбивки зданий и сооружений, закрепления осей и передачи их в котлован и на фундаменты по периметру здания или сооружения устраивают обноску. Она бывает сплошной, скамеечной или створной.

а — сплошная; б — скамеечная; в — створная

Сплошная обноска представляет собой ряд вкопанных в землю столбов с шагом 2-3 м с прибитой к ним обрезной доской толщиной 40-50 мм. Скамеечная обноска состоит из двух столбов и доски, расположенных перпендикулярно линии основных осей. Створная (столбчатая) обноска состоит только из отдельных столбов, каждая пара которых закрепляет одну из осей.

Обноску строят на расстоянии 3-5 м от котлована. Столбы обноски закапывают на глубину 1 м, а доски прибивают на одном уровне высотой 0,4-1,2 м, чтобы по их верхним граням удобно было откладывать проектные расстояния.

Для того, чтобы не допускать ошибок в линейных измерениях и за наклон откладываемых проектных расстояний на обноске она должна быть горизонтальной, а её стороны прямолинейными и параллельными осям здания. Наиболее рациональной и прочной является инвентарная металлическая обноска.

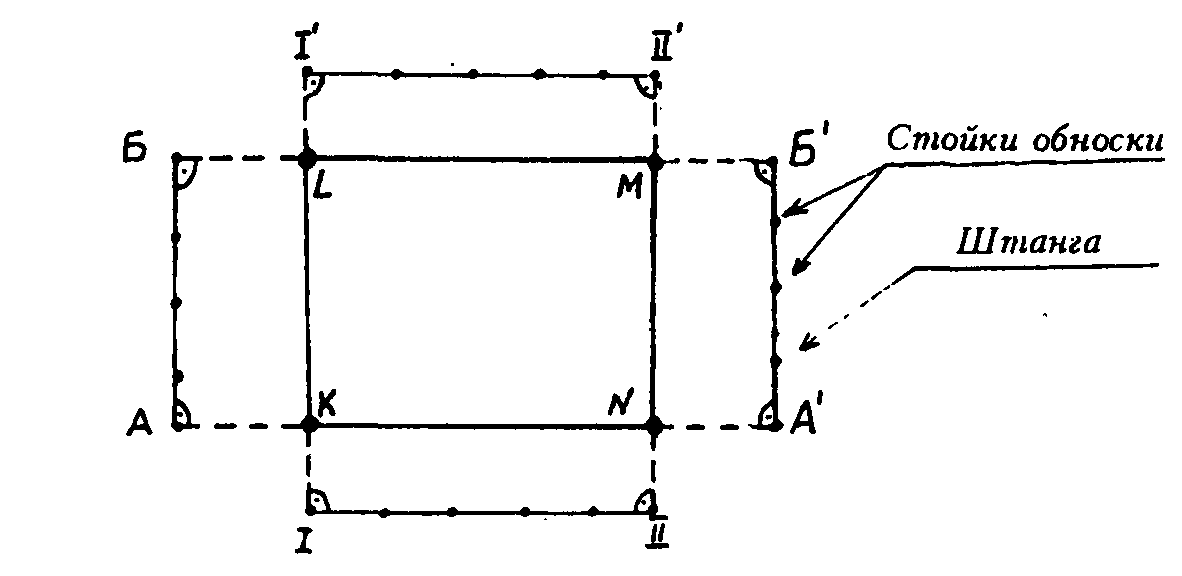

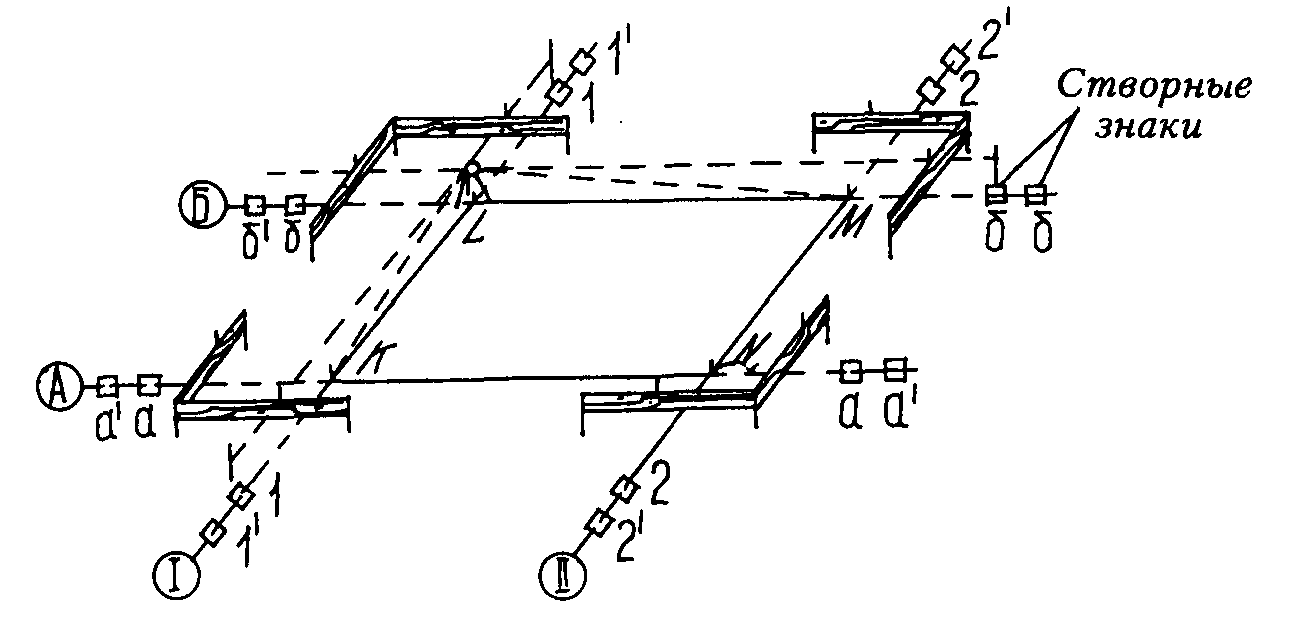

Для её устройства вместо деревянных столбов и досок используют металлические стойки и горизонтальные штанги. От всех центров L, М, N, К пересечения основных осей здания, по их направлению откладывают выбранное расстояние до обноски и получают точки А, А’, Б, Б’, I, I’, II, II’, фиксирующие установку крайних стоек обноски. Створность проверяется теодолитом, установленным над центром.

Углы в пересечении сторон обноски должны быть прямыми. Это условие контролируется путем их измерения теодолитом, устанавливаемым в точках А, А’, Б, Б’ и т.п. Центры устанавливаемых стоек должны находиться строго по линии створа, чтобы выдержать прямолинейность обноски.

Схема устройства инвентарной металлической обноски и перенесения основных осей здания

Отклонение стоек от вертикали свыше 1 мм не допускается. После установки стоек монтируют штанги, контролируя нивелиром необходимый уровень их высоты (0,4-0,6 м) от земли. На обноску с помощью теодолита переносят основные оси здания. Для перенесения на обноску промежуточных осей от какой-либо основной оси, откладывают по верхнему краю обноски проектные расстояния в прямом и обратном направлениях. При вынесении основных осей на деревянную обноску теодолит устанавливают в точке L, где пересекаются оси I и Б, наводят центр сетки на гвоздь К, обозначающий точку пересечения оси I с А

Схема перенесения осей здания на обноску и створные знаки

После этого алидаду закрепляют, изменяют наклон трубы, чтобы увидеть верхний срез обноски, на которой отмечают гвоздем, зарубкой или карандашной линией точку, совпадающую с изображением центра сетки, и подписывают название оси. Повернув трубу через зенит на противоположный конец оси I-I, отмечают на обноске точку по центру сетки.

Причем для устранения влияния коллимационной ошибки трубы проверяют эту точку при другом положении вертикального круга. Если получится расхождение с первой пометкой, то находят среднюю точку между ними, которой и пользуются в дальнейшем. Не снимай теодолита, таким же способом по точке М отмечают на обноске положение оси Б-Б, которая перпендикулярна к уже разбитой.

Затем теодолит переносят в «противоположный угол, то есть в точку N, где пересекаются две другие оси, и выносят их на обноску. Контроль положения осей осуществляют промером рас- стояния между ними. Разбивку осей на.обноске проверяют и принимают по акту. Отклонение между ними не должно превышать 5 мм для размеров до 10 м и 20 мм — для размеров до 100 м и более.

От реперов на обноску переносят и отмечают краской нулевые точки и нулевые горизонты, от которых откладывают высотные элементы здания: глубину фундамента, уровень полов, потолков, подоконников и т.п. Началом исчисления высот при постройке зданий берут уровень чистого пола первого этажа и называют его нулевым горизонтом. В процессе строительства должен осуществляться периодический контроль состояния обноски и положения закрепленных на ней осей. В целях сохранности на длительный период строительства, а также на случай восстановления утраченных осей на обноске по каким-либо причинам их дополнительно закрепляют створными знаками I-I’, 2-2′, а-а’, б-б’ (бетонными, металлическими столбиками с насечкой), размещенными в защищенном от повреждений месте. Они устанавливаются на продолжении главных или основных осей, строго по створу, на расстоянии 20-30 м от строящегося здания.

Устройство обноски и закрепление осей

Оси сооружения должны быть разбиты одна относительно другой с ошибкой не более ±2 мм. Для обеспечения такой точности по периметру сооружения устраивают специальную деревянную обноску. Обноска создает благоприятные условия для линейных измерений и закрепления разбитых осей.

Проектируют обноску по генеральному плану, располагая ее стороны параллельно осям сооружения. При вытянутой форме сооружения, что наиболее часто имеет место на практике, обноску проектируют в виде прямоугольника, ограждающего сооружение со всех четырех сторон на некотором расстоянии от исходных осей (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Проектирование обноски.

Небольшие выступы фундамента в расчет не принимают. Обноску вокруг главной части сооружения более сложной конфигурации (рис. 3.1, б) проектируют в виде замкнутого прямоугольника, к которому примыкают обноски остальных частей.

Расстояние между наружной гранью фундамента и обноской назначают с таким расчетом, чтобы последняя не попадала в зону земляных работ, когда будут рыть котлован под фундамент. При глубине котлована h (рис. 3.2) и одинарном откосе расстояние от фундамента до обноски будет равно h метров плюс запас на навалы земли 3-5 м или более в зависимости от глубины котлована и методов производства земляных работ.

Рис.3.2. Глубине котлована.

Обноска может быть построена сплошная или не сплошная, створная. Когда обноска сплошная, примерно через 3 м по всему периметру сооружения на принятом расстоянии от крайних осей вкапывают в землю столбы, которые обрезают под одну отметку и к ним заподлицо с обрезом горизонтально пришивают строганые доски (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Сплошная обноска.

Створная обноска состоит из отдельно стоящих столбов, каждая пара, которых закрепляет какую-либо ось (створ). Столбы устанавливают вне зоны земляных работ, параллельно соответствующим осям сооружения, и обрезают под одну отметку (рис. 3.4). Расстояние между столбами обноски принимают равным расстоянию между осями колонн (обычно 6 м.).

Рис. 3.4 Створная обноска.

Высота обноски должна быть около 0,5—1,2 м, чтобы по ней удобно было производить измерения и устанавливать над ней штатив теодолита. Иногда сплошную обноску поднимают на высоту 2-2,5 м. чтобы она не мешала движению транспорта. Однако это следует допускать только при строительстве зданий, не требующих высокой точности разбивочных работ (жилых домов, складов и т. д.). Для разбивки фундаментов с закладными частями, а также зданий из сборного железобетона или с металлоконструкциями высокая обноска не годится, так как она сильно затрудняет разбивочные работы и не обеспечивает необходимую точность этих работ.

Для разбивки в натуре обноски от исходных точек вдоль соответствующих осей откладывают некоторое расстояние с расчетом, чтобы обноска не попадала в зону земляных работ, и по теодолиту в створе между полученными точками забивают через 3 м колья для установки столбов сплошной обноски.

При разбивке створной обноски от исходных осей последовательно откладывают лентой отрезки, равные расстоянию между соответствующими осями, и закрепляют полученные точки кольями для последующей установки в этих местах столбов;

при этом линейные промеры производят тщательно, и столбы устанавливают точно в намеченных точках, так как в противном случае при измерениях по обноске отдельные оси могут не попадать на срезы столбов и последние придется переставлять.

На местности с большим наклоном разность отметок, крайних точек сооружений значительных размеров может доходить до нескольких метров. В этом случае обноску строят уступами, допуская в пределах каждого уступа высоту, обноски над землёй от 0,5 до 1,2 м. (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Обноска с уступами.

В настоящее время на стройках наиболее часто применяют сплошную обноску. Между тем, эта обноска имеет ряд крупных недостатков. Для построения ее требуется много лесоматериала, в том числе обрезных 30-40 миллиметровых досок; она неудобна для строительных работ, так как сильно затрудняет движение транспорта, и самое главное, что при сплошной обноске трудно обеспечить незыблемость разбитых осей. Обноска легко сбивается автомашинами и другими механизмами и для восстановления правильного положения осей приходится в значительной части повторять разбивку.

Поэтому сплошную обноску следует строить только в том случае, когда без нее трудно обеспечить точную разбивку осей, например в случае детальной разбивки фундаментов с большим количеством закладных частей или разбивке осей установок, состоящих из множества отдельных сооружений, технологически связанных между собой.

Опыт применения створной обноски показал ее большие преимущества. На постройку этого вида обноски расходуется значительно меньше лесоматериалов и совсем не требуется досок. Столбы, стоящие один от другого на расстоянии 6-8 м, не мешают движению транспорта в любом направлении.

Кроме того, нарушенная на отдельном столбе ось легко может быть проверена и восстановлена по соседним осям. Вокруг столбов, закрепляющих особо важные оси, для большей их сохранности может быть построена защитная ограда. Исходя из этих данных я буду использовать створную обноску.

Независимо от вида обноски она должна удовлетворять следующим основным требованиям.

1. Стороны обноски должны быть соответственно параллельны продольным и поперечным осям сооружения. Если не соблюдать это условие, то расстояния между соседними осями, отложенные по обноске, будут систематически меньше проектных, как и при измерениях по наклонной плоскости.

При разбивке осей по обноске средняя относительная ошибка линейных измерений не должна быть больше 1:25000. Чтобы обеспечить такую точность измерений, влияние ошибки за не параллельность стороны обноски осям сооружений как одной из систематических ошибок не должно превышать 1:100000.

Следовательно, если обноска служит только в качестве горизонтальной плоскости для откладывания по ней проектных расстояний и закрепления осей, то могут быть допущены некоторые отступления от строгого соблюдения первого требования. Например, угловые столбы обноски, на которой 100 м, могут быть разбиты со средней ошибкой ±25 см.

Однако если обноска используется, как закрепленная параллельная ось и от нее откладывают перпендикулярные направления или отмеряют расстояния, то естественно, что она должна быть построена с той же точностью, с какой разбиваются основные оси.

2. Обноска должна быть прямолинейной, чтобы при измерениях по ней мерный прибор с достаточной точностью укладывался в створе. Допустимая ошибка укладывания мерного прибора в створе вычисляется по формуле.

Средняя ошибка уклонения от створа при уложении 10-метровой рулетки или 8-метровой инварной ленты не должна превышать ±2 см. Поэтому столбы обноски необходимо устанавливать по теодолиту.

3. Обноска должна быть горизонтальной, чтобы при откладывании по ней линий поправками за наклон можно было пренебречь.

Отметку для среза столбов под один уровень необходимо выносить нивелиром. Доски сплошной обноски можно устанавливать горизонтально по накладному уровню.

Разбивка основных осей по обноске. Для разбивки по обноске основных осей на основании генплана сооружения и рабочих чертежей фундамента составляют специальный разбивочный чертеж, на котором выписывают все расстояния между осями. При этом тщательно проверяют проектную документацию: суммируют расстояния между отдельными осями и сумму сравнивают с общими размерами сооружения, а также с разностью координат исходных осей, ранее закрепленных на местности.

Затем на построенную обноску выносят исходные оси. Теодолит устанавливают на одной из исходных точек, например I, тщательно центрируют его и наводят зрительную трубу на точку II. При этом положении трубы теодолита на дальней обноске намечают на линии визирования точку 1″ и закрепляют ее гвоздиком.

Откладывая при двух положениях круга угол 180°, фиксируют на ближней обноске точку 1′; таким образом, исходная ось 1-1 на обноску вынесена. Аналогично выносят на обноску ось А-А. Аналогично выносят остальные оси.

Линейные измерения по обноске производят инварной 24-метровой лентой или компарированной стальной 20-метровой рулеткой со средней точностью порядка 1:25000 (предельная ошибка не больше 1:10000). Натяжение мерному прибору сообщают динамометром. В процессе измерений вводят поправки за компарирование и температуру, причем, если суммарная величина этих поправок больше 0,5 мм на пролет (на одно уложение мерного прибора), то целесообразно при помощи измерителя и масштабной линейки вводить поправку в каждый пролет. При меньшей величине поправки последняя вводится суммарно, после нескольких уложений прибора.

Следует помнить, что при уменьшенной длине мерного прибора поправку надо вводить со знаком плюс, удлиняя отложенное расстояние; наоборот, при увеличенной длине мерного прибора — со знаком минус.

Расстояния между разбивочными осями в зданиях производственного назначения обычно кратны 1 м, а в сооружениях — 100 мм, так что по ленте с дециметровыми делениями положение осей отмечается с достаточной точностью. Конец натянутой ленты, или рулетки фиксируют на обноске надрезом лезвием ножа, положение осей по натянутой ленте отмечают острым карандашом и подписывают. При этом положение осей и ленты контролируют дополнительными промерами.

При разбивке осей по створной обноске фиксируют лезвием ножа на столбе не конец мерного прибора, а ближайшую к нему ось. С этой осевой меткой и совмещают начало мерного прибора при дальнейших его уложениях. В местах, где обноска имеет уступы, при откладывании расстояний приходится проектировать некоторую точку Н при помощи теодолита с уступа на уступ.

Таким образом, откладывая последовательно мерный прибор и фиксируя разбивочные оси, приходят к конечной оси, вынесенной ранее на обноску в качестве исходной. Вследствие ошибок измерений конечная ось, разбитая по обноске, как правило, не будет совпадать с одноименной осью, вынесенной от исходных точек. Если величина этого несовпадения не превышает 1:5000, то расстояния между исходными осями в норме и следовательно, грубые ошибки отсутствуют, то за окончательную принимают ось, полученную в результате измерений по обноске, так как эти измерения дают большую точность во взаимном положении осей сооружения, что особенно важно для строительно-монтажных работ.

Однако когда сторона обноски сооружений достигает 400 м. и больше то вследствие этого в разбивочных работах происходит значительное накопление ошибок, целесообразно при помощи теодолита выносить на обноску следы пересекаемых сторон сетки и использовать их для увязки измерений по обноске.

Закончив разбивку осей, производят контрольные измерения расстояний между каждыми двумя соседними осями путём трехкратного отсчитывания по шкалам мерного прибора. После введения в измеренные расстояния поправок за компарировапие и температуру их сравнивают с проектными данными. Разности не должны превышать ±1 мм.

В противном случае несколько перемещают намеченные оси так, чтобы распределить разности на ближайшие пролеты. Между Смещёнными осями снова измеряют расстояния, о чем делают записи в журнале.

Окончательное положение оси на обноске фиксируют небольшим гвоздиком, обводят масляной краской и подписывают сбоку ее номер. При сплошной обноске особо важные оси дополнительно закрепляют грунтовыми знаками, деревянными или железобетонными. Знаки устанавливают рядом с обноской на глубину 1,2-1,5 м. и для большей сохранности закрывают сверху крышками. Оси с обноски переносят на эти знаки при помощи теодолита и фиксируют на металлических центрах накернованной точкой, на деревянных знаках гвоздиком.

После закрепления осей в нескольких местах сплошной обноски могут быть сделаны проемы для проезда транспорта. Без особой надобности до возведения стен обноску не следует разрушать.

В процессе строительства необходимо следить за состоянием обноски, периодически проверять ее неподвижность. При малейших сомнениях в правильности положения отдельных осей они должны быть проверены соответствующими промерами от, надежных знаков.

Завершив работы по разбивке и закреплению основных осей, составляют исполнительный чертеж.(Приложение 4)

Инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивочной основы

Инженерно-геологические изыскания на строительной площадке включают в себя:

• инженерную оценку грунтов и их несущей способности;

• определение уровня грунтовых вод на территории строительной площадки;

• создание опорной геодезической основы;

• разбивку зданий и сооружений на местности. Инженерную оценку грунтов выполняют заблаговременно, перед началом проектирования объекта. Она представляет собой оценку строительных свойств грунтов — их гранулометрический состав, плотность, влажность, разрыхляемость и т. д. Для этих целей специализированные организации осуществляют отбор образцов посредством глубинного или поверхностного бурения в зависимости от поставленной в техническом задании задачи. На основании этих данных в процессе проектирования принимают необходимые решения по методам подготовки, усиления, целесообразной механизации их разработки, а в некоторых случаях и по конструктивным особенностям возводимого здания.

Определение уровня грунтовых вод позволяет при проектировании производства работ разработать мероприятия по понижению уровня вод в процессе строительства и, если это необходимо, дать предложения по понижению уровня вод на период эксплуатации объекта.

Создание опорной геодезической сети. Геодезическая разбивка строительной площадки и возводимых на ней сооружений является основой геодезического обеспечения производства земляных и всех последующих строительных работ:

• создание опорной геодезической сети, разбивка площадки на квадраты с закреплением вершин реперами, поверочное нивелирование территории;

• разбивка зданий и сооружений на местности, их привязка к опорной геодезической сети или к существующим соседним зданиям;

• устройство обноски вокруг здания, закрепление осей.

Другими словами, на стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана геодезическая разбивочная основа, служащая геодезическому обеспечению на всех стадиях строительства и после его завершения и позволяющая элементарно находить необходимые отметки как в плане, так и по вертикали. Исходными материалами для разбивки служат стройгенплан, рабочие чертежи сооружения и разбивочные чертежи.

Геодезическую разбивочную основу для определения положения объектов строительства в плане и высотных отметок местности для последующих планировочных работ создают в виде:

• строительной сетки продольных и поперечных осей, определяющих положение на местности основных возводимых зданий и их габариты;

• красных линий застройки, в том числе продольных и поперечных осей, закрепляющих положение на местности и габариты отдельного здания, намеченного к строительству на уже освоенной территории города.

При проектировании строительной сетки и ее положения необходимо обеспечить:

• максимальные удобства для выполнения разбивочных работ;

• расположение основных возводимых зданий и сооружений внутри фигур сетки;

• расположение линии сетки параллельно основным осям возводимых зданий и, по возможности, ближе к ним;

• необходимые линейные измерения по всем сторонам сетки;

• расположение знаков сетки (реперов) в местах, удобных для измерений с видимостью на смежные реперы, а также в местах, обеспечивающих их сохранность и устойчивость.

Геодезическую разбивку земляных сооружений осуществляют по геодезическому плану строительной площадки, составленному в том же масштабе, что и стройгенплан. На плане дают привязку к Государственной триангуляционной сети, а также к существующим зданиям и сооружениям. В соответствии с геодезическим планом определяют положение сооружения на местности, его привязку в горизонтальном и высотном отношениях.

В процессе подготовки к строительству и для перемещения «в натуру» будущих земляных сооружений территорию стройплощадки разбивают на квадраты и прямоугольники, которые подразделяют на основные и дополнительные. Длина сторон основных фигур 100. 200 м, а дополнительных — 20. 40 м в зависимости от рельефа. Вершины образовавшихся фигур закрепляют реперами.

В вершинах квадратов устанавливают колышки по нивелиру, их высота над поверхностью земли должна соответствовать проектной отметке этих реперов. Это необходимо для выполнения в последующем планировочных работ, выявления мест, где нужно будет делать насыпь или выемку грунта.

Разбивка зданий и сооружений на местности.Разбивку котлованов под фундаменты зданий производят по рабочим разбивочным чертежам, где за оси координат принято пересечение взаимно перпендикулярных осей здания.

Вертикальную привязку здания осуществляют к геодезическому реперу Государственной сети. Отметку репера переносят на строительную площадку с помощью нивелира и закрепляют на ближайшем существующем здании или на металлической трубе, прочно закрепленной в грунте.

Производство земляных работ на строительной площадке разрешается только после выполнения геодезических работ по разбивке земляных сооружений и установки соответствующих разбивочных знаков. Разбивку производят с помощью геодезических инструментов — теодолитов и нивелиров. Разбивку земляных сооружений на местности или перенесение их размеров с чертежа на строительную площадку, так называемый вынос осей здания в натуру, осуществляет государственная геодезическая служба. Последующие работы по геодезической разбивке элементов возводимого сооружения осуществляет геодезическая служба подрядной организации. Разбивку котлованов и траншей под фундаменты производят одновременно с разбивкой здания или сооружения, перекрестье основных осей здания отмечают колышками.

При переносе проекта «в натуру» выполняют основные и детальные геодезические работы. Основные включают определение и закрепление на местности главных и основных осей здания. Детальные работы обеспечивают закрепление конфигурации, размеров и высотных отметок элементов сооружений.

Главные оси — взаимно перпендикулярные линии, относительно которых здание или сооружение симметрично. Их разбивают для сложных по очертанию и имеющих значительные размеры объектов.

Основные оси определяют контур здания или сооружения в плане. Разбивку котлована перед его отрывкой осуществляют по отвесу с натянутых проволок, отмечая его границы колышками. Разбивку зданий и сооружений проверяют и принимают по акту. В процессе строительства периодически контролируют положения обноски и разбивочных знаков на местности.

Устройство обноски, закрепление осей(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Устройство обноски и закрепление осей:

а — схема разбивки котлована; б — элементы обноски; 1 — обноска из деревянных элементов; 2 — штырь — контрольный знак закрепления оси на местности; 3 — обрезная доска; 4 — гвоздь для закрепления оси на обноске; 5 — стойка обноски

Для детальной разбивки осей зданий, обозначения контура котлованов и закрепления их на местности служит строительная обноска. Она может быть сплошной по всему периметру здания и прерывной. Прерывная обноска удобнее, так как не затрудняет передвижения строительных машин и транспорта на объекте.

Устанавливается обноска с использованием геодезических инструментов параллельно основным осям, образующим внешний контур здания на расстоянии, обеспечивающем неизменяемость ее положения в процессе строительства.

Обноска представляет собой каркас из столбов, забиваемых в грунт на расстоянии 3 м друг от друга. С внешней стороны кстолбам прибивают широкой стороной обрезные доски толщиной 40. 50 мм, каждая из которых опирается не менее чем на три столбика. Верхнее ребро всех досок располагают горизонтально, что контролируется с помощью нивелира. Оптимальная высота обноски 0,5.

1,2 м. В конструктивном отношении обноска может быть деревянной и металлической. Достоинства металлической обноски: удобна в работе, легко демонтируется и имеет многократную оборачиваемость.

Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3. 4 м. Это расстояние проверяют расчетом из условия, чтобы при отрывке котлована устойчивость обноски не нарушалась. Обноска окаймляет будущее здание параллельно его сторонам, в ней устраивают разрывы для прохода людей и проезда транспорта.

Все данные с разбивочного чертежа выносят на обноску, в частности, выносят основные оси здания и закрепляют их гвоздями; сами оси, продольные и поперечные, выполняют с помощью туго натянутой проволоки или шнура, которые закрепляют на этих гвоздях. От осей стен выносят и отмечают гвоздями на тех же обносках бровки будущего котлована. Сами бровки также выносят с помощью проволоки «в натуру».

Пересечение проволок продольного и поперечного направлений осей определяет точки пересечения основных осей здания, которые проверяют отвесом и которые должны совпасть с ранее закрепленными на земле точками, определенными с помощью геодезических инструментов.

На некотором расстоянии от обносок, на которых закреплены основные оси здания, на случай их повреждения и для того, чтобы легко найти знак закрепления оси при производстве работ, обычно устанавливают штыри — контрольные знаки закрепления осевых линий. Обычно это арматурные стержни, забиваемые в грунт на расстоянии 5. 10 м от обноски и выступающие над поверхностью земли на 2. 6 см.

Для линейно-протяженных сооружений устраивают только поперечные обноски, которые располагаются на горизонтальных участках через 50 м, а на закругленных участках предполагаемого сооружения через 20 м.

Обноску сохраняют только на период возведения подземной части, после чего разбивочные оси переносят непосредственно на строящееся здание. В современных условиях при наличии лазерных геодезических приборов обноску можно устанавливать значительно реже, а оси изображать (фиксировать) на временных зданиях и сооружениях строительной площадки (инвентарных помещениях, заборе и т. д.).

Источник: stroy-invest52.ru