(ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация). Все магматические породы относятся к классу скальных грунтов с жёсткими структурными связями между компонентами породы. Наличие жёстких связей между кристаллами и зёрнами минералов обусловливают высокую прочность магматических пород, значительно превышающую нагрузки известные в строительной практике.

Магматические породы нерастворимы в воде и водонепроницаемы (вода может передвигаться в них только при наличии трещин). Поэтому они являются самым надёжным естественным основанием инженерных сооружений.

Плотность интрузивных пород возрастает по мере уменьшения содержания SiO2 от 2.57г/см³ у гранитов до 3/20г/см³ у пироксенитов и 3.27г/см³ у перидотитов. Пористость интрузивных пород ничтожно мала и составляет доли процента. Плотность эффузивных пород также растёт с уменьшением кислотности и изменяется от 2.35г/см³ у липаритов и 2.54г/см³ у базальтов до 2.60г/см³ у кварцевых порфиров и 2.85г/см³ у диабазов. Пористость эффузивных пород варьирует от долей процента у пород с плотной текстурой и достигает 50% и более у пористых базальтов. Наибольшей пористостью обладают вулканогенные породы — пемза и туф.

Как выполнить вертикальный температурно-усадочный шов между домом и пристройкой в СФТК Мокрый Фасад

Важнейшей инженерно-геологической характеристикой магматических пород является прочность на одноосное сжатие

Rc(МПа). Прочность магматических пород изменяется в широких пределах и зависит от их минералогического состава, пористости, трещиноватости и степени выветрелости, а у глубинных пород кислого и среднего состава зависит также от структуры, увеличиваясь с уменьшением размера зерен (кристаллов). Выветривание и трещиноватость существенно снижают прочность магматических пород, увеличивают их водопроницаемость.

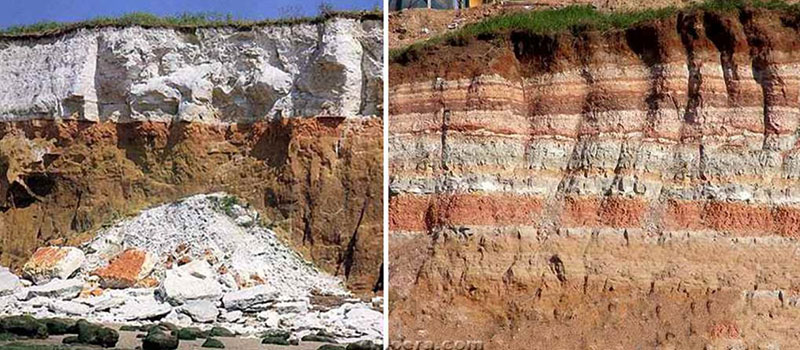

Осадочные горные породы образуются при осаждении и накоплении в водной среде и на суше продуктов физического и химического выветривания горных пород, а также в результате накопления остатков организмов и растений. Формирование осадочных пород представляет собой сложный и длительный геологический процесс, в котором можно выделить четыре стадии:

1) физическое разрушение и химическое разложение исходных горных пород;

2) перенос водой или ветром продуктов физического разрушения в виде обломков различной крупности, а продуктов химического разложения в виде растворов и взвесей;

3) отложение продуктов физического разрушения (обломков, частиц) и химического разложения (выпадение солей из растворов, осаждение взвесей), а также накопление остатков организмов и растений (седиментогенез);

4) преобразование рыхлого осадка в осадочную породу в результате его уплотнения под давлением последующих отложений (диагенез) и различных физико-химических процессов, приводящих к цементации осадка (эпигенез).

Процесс формирования осадочной породы со времени образования исходного материала и до превращения рыхлого осадка в горную породу называется литогенезом. Несмотря на то, что осадочные породы слагают всего 5% земной коры, примерно 75% поверхности земли (включая дно морей, озер, русла рек и т.п.) покрыта осадочными породами, мощность которых достигает 15 км, составляя в среднем 3-5 км. Поэтому осадочные породы являются наиболее распространенным основанием и средой различных сооружений, что обусловливает их большое инженерно-геологическое значение и необходимость тщательного изучения.

Вертикальный температурно-усадочный шов между домом и пристройкой, подвижка и раскрытие шва

В зависимости от условий, в которых происходило образование осадочных пород (морские бассейны или суша, озера, реки, болота) различают осадочные породы морского и континентального происхождения.

По генезису осадочные породы разделяются на три основные группы:

обломочные, хемогенные, органогенные.

Обломочные горные породы.

Обломочные породы образуются из продуктов физического и химического выветривания исходных (магматических, метаморфических, осадочных) горных пород. Они классифицируются (табл.3) по размеру обломков (частиц) (грубообломочные, песчаные, пылеватые, глинистые), форме обломков (неокатанные и окатанные) и характеру связей между ними (рыхлые и сцементированные).

Грубообломочные и песчаные породы образовались под воздействием процессов выветривания на тех стадиях, когда агенты физического выветривания преобладали над агентами химического выветривания. Пылеватые и глинистые отложения формировались, когда наряду с агентами физического выветривания интенсивно действовали агенты химического выветривания.

В процессе фильтрации сквозь рыхлые грубообломочные и песчаные породы водных растворов (подземных вод) происходило постепенное заполнение пространства между обломками и песчинками (пор) цементирующим веществом, выпадающим из растворов, и цементирующим обломки и песчинки. Таким путем образовались сцементированные породы брекчии, конгломераты и песчаники.

Алевролиты и аргиллиты формировались при окаменении песчано-пылеватых и глинистых пород, вследствие их уплотнения, дегидратации, кристаллизации коллоидов.

Классификация обломочных пород

| Наимено-вание обломков | Размер обломков, мм | Рыхлые | Сцементированные | ||

| Неокатанные | Окатанные | Неокатанные | Окатанные | ||

| грубооб-ломочные | >200 | глыбы | валуны | глыбовые: брекчии | Конгломера-ты: валунные, галечниковые гравийные |

| 200 — 10 | щебень | галька | брекчии | ||

| 10 — 2 | дресва | гравий | |||

| песчаные | 2 – 1 1 – 0.5 0.5 – 0.25 0.25 – 0.1 0.1 – 0.05 | пески: грубые крупные средние мелкие тонкие | песчаники: грубые крупные средние мелкие тонкие | ||

| пылеватые | 0.05- 0.005 | алевриты | алевролиты | ||

| глинистые | глины | аргиллиты |

Структура рыхлых и сцементированных грубообломочных и песчаных пород соотв. (песчаная), а у пылеватых (алевролитов, алевритов) и глинистых (аргиллитов) соответственно пылеватая и глинистая. Текстура у рыхлых пород пористая, у сцементированных плотная.

Хемогенные породы образовались в водных бассейнах (прибрежной зоне морей, лагунах, заливах, озерах) путем выделения и осаждения растворенных веществ. Среди хемогенных пород наиболее распространены карбонатные, сульфатные и галогенные породы.

К группе карбонатных пород относятся мономинеральные породы- известняки, известковые туфы и доломиты. Известняки образуются в результате выпадения солей из водных растворов в прибрежной полосе морей. Состоят из минерала кальцита (CaCO3) и характеризуются разнообразным строением. Преобладают зернистая (кристаллическая), землистая, оолитовая * структуры и плотная текстура.

Известковые туфы (травертины) образуются на склонах речных долин, балок, оврагов в местах выхода подземных вод богатых углекислым кальцием. Травертины состоят из кальцита, имеют пористое (ноздреватое, кавернозное) строение, часто заключают в себе раковины наземных организмов, отпечатки листьев и веток растений. Большинство доломитов (MgCaCO3) образовалось из известкового ила на дне морей при постепенном обогащении породы углекислым магнием, который замещал кальций. Характеризуются скрытокристаллическим, плотным строением.

Группа сульфатных пород включает мономинеральные породы ангидрит (CaSO4) и гипс (CaSO4*2H2O), которые образуются в закрытых водоемах путем осаждения из насыщенных водных растворов в условиях жаркого и сухого естественного климата. Характеризуются кристаллическим, плотным строением. Таким же путем образуется галогенная порода каменная соль, состоящая из минерала галит (NaCl), имеющая кристаллическое, плотное строение.

Органогенные породы образуются в результате отмирания и отложения остатков организмов (зоогенные породы) и растений (фитогенные породы). Из зоогенных пород наиболее распространены известняк-ракушечник и мел. Известняк-ракушечник образуется в результате накопления на дне морских бассейнов раковин моллюсков, скелетов морских организмов, кораллов. Мел образуется из скоплений остатков микроскопических морских организмов. Эти породы главным образом состоят из кальцита, имеют специфическую органогенную структуру и пористую текстуру.

Фитогенная порода торф образуется в результате накопления не полностью разложившихся остатков болотной растительности в условиях избыточной влажности и затрудненного доступа кислорода (воздуха). Состоит из не вполне разложившихся остатков разнообразной болотной растительности, характеризуется рыхлым, пористым строением.

К осадочным горным породам относятся породы смешанного происхождения, которые сложены частично из обломочного материала и частично из хемогенного или из обломочного и органогенного материала и т.д. К числу таких пород относятся мергель, опока. Мергель образуется в морях и озерах при одновременном отложении глинистого и карбонатного материала.

В составе глинистые минералы и кальцит, строение землистое, плотное. Опока также образуется в морских и озерных условиях. Состав глинисто-кремнистый, строение землистое, плотное.

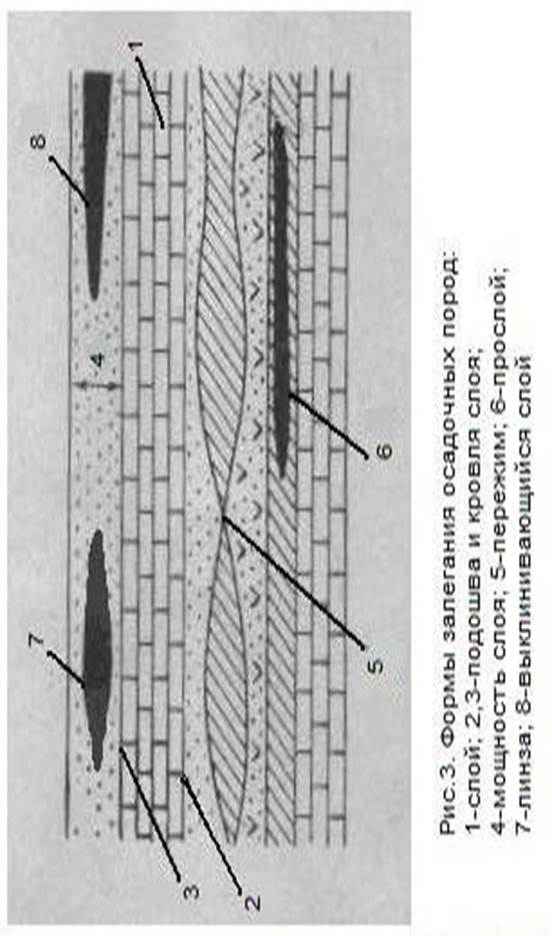

Формы залегания осадочных пород.

Главным признаком осадочных пород является слоистость, которая формируется в процессе осадконакопления. Поскольку условия образования осадочных пород могут быть весьма разнообразными (моря, озера, русла рек, суша с различным рельефом) это обусловливает формирование слоев различной формы и протяженности, как в плане, так и в разрезе. Слой — более или менее однородное по составу и строению геологическое тело, ограниченное двумя поверхностями

(рис. 3). Нижняя из них называется подошвой слоя, верхняя — кровлей. Расстояние между кровлей и подошвой называется мощностью слоя. Если в слое горной породы проходит тонкий слой другой породы, то его называют прослоем или пропластком. Слой, выклинивающийся в обе стороны на сравнительно небольшой площади называется линзой, а в одну — выклинивающимся слоем.

Часто слои имеют переменную мощность — пережимы.

В результате тектонических движений (движений земной коры) нарушаются первоначальные формы залегания осадочных пород, слои деформируются, сминаются в складки, возникают разрывы их сплошности с образованием трещин, разломов.

Применение осадочных пород в строительстве.

Обломочные породы. Валуны и глыбы могут применяться для укрепления берегов, мощения дорог (валуны) и как строительный

камень. Щебень, галька, дресва, гравий и песок широко используются для возведения насыпей автомобильных и железных дорог, приготовления бетона. Кварцевые пески применяются для производства стекла и силикатного кирпича. Глины применяются в кирпичном, черепичном производстве, а огнеупорные глины используются для строительства доменных и мартеновских печей. Брекчии, конгломераты, песчаники применяются как строительный, облицовочный камень, щебень.

Хемогенные породы. Известняки, доломиты применяются как строительный камень, ангидрит и гипс для производства вяжущих стройматериалов.

Органогенные породы. Известняк-ракушечник применяется в виде строительного камня, как сырье для получения извести. Мел используется для производства цемента, извести, в малярном деле, а из слаборазложившегося торфа изготовляют тепло- и звукоизоляционные стройматериалы.

Инженерно-геологические свойства осадочных горных пород.

Несцементированные (рыхлые) обломочные породы относятся к классу природных дисперсных грунтов. Грубообломочные породы (глыбы, валуны, щебень, галька, дресва, гравий) имеют пористость 15-40%, cлабосжимаемы и обладают высокой водопроницаемостью (коэффициент фильтрации Кф, характеризующий скорость передвижения воды в горных породах, составляет 100-1000м/сут и более). Присутствие в порах грубообломочных породах заполнителя (песчаного, глинистого и т.п.) снижает их сжимаемость и водопроницаемость.

Пористость песков составляет 30-50%, они слабосжимаемы при статическом нагружении и уплотняются при динамических воздействиях. Водопроницаемость песков зависит от размера зерен, падая с уменьшением крупности песчинок. Коэффициент фильтрации Кф песков изменяется от 100-10 м/сут (крупные, средние) до 1-0,1м/сут (мелкие и тонкие). Водонасыщенные пески при вскрытии их горными выработками могут переходить в разжиженное состояние с образованием плывунов.

Пылеватые породы (алевриты) — лёссы характеризуются просадочностью — способностью уменьшать объем при увлажнении, в результате чего происходит просадка поверхности земли и деформации сооружений. Лёссовидные породы — лёссовидные пески, супеси, суглинки и глины непросадочны. Пористость лёссов составляет 30-65%, они отличаются малой водопрочностью, выражающейся в быстром размокании и значительной размываемости. В естественном состоянии лёссы характеризуются незначительной сжимаемостью, которая резко возрастает при насыщении их водой.

Водопроницаемость лёссов различна, коэффициент фильтрации изменяется от 8,5 до 0,001 м/сут. Причем значения коэффициента фильтрации в вертикальном направлении могут быть в 1,5-15 раз выше, чем в горизонтальном.

Важнейшей особенностью глинистых пород является зависимость их свойств от влажности. С повышением влагосодержания глинистые породы набухают (увеличиваются в объёме), становятся липкими, пластичными, легкодеформируемыми. При высыхании они дают усадку (уменьшаются в объёме), прочность их возрастает.

Набухание и усадка глинистых пород может приводить к деформации сооружений. Пористость глинистых пород варьирует от 22 до 70%. Глинистые породы характеризуются значительной сжимаемостью и невысокой прочностью. Глины и суглинки являются слабопроницаемыми или вообще водонепроницаемыми породами (водоупорами). Коэффициент фильтрации у них составляет 0,001-0,00001м/сут и менее.

Сцементированные обломочные породы относятся к классу природных скальных грунтов. Их инженерно-геологические свойства зависят, прежде всего, от пористости, количества цемента и его вида. Наиболее распространёнными цементами являются кремнистый, железистый, карбонатный и глинистый. Наиболее прочные — кремнистый и железистый цементы.

Карбонатный цемент, хотя и обладает высокой прочностью, растворим в воде. Наименее прочен и неустойчив в воде глинистый цемент.

Прочность на одноосное сжатие брекчий и конгломератов может, изменятся от пористости и вида цемента от 3 до 100 МПа. От вида цемента также зависит их устойчивость к выветриванию.

На прочность песчаников также очень большое влияние оказывает их пористость. При изменении пористости от нескольких процентов до 15-30% прочность песчаников колеблется от 120-150МПа до 15-20МПа.

Среди песчаников наибольшей прочностью обладают кварцевые песчаники с кремнистым цементом, у которых прочность на одноосное сжатие составляет 150-200МПа, достигая 300 МПа при пористости менее 2%. Наименее прочны песчаники с глинистым цементом, пористостью до 40% и прочностью на одноосное сжатие 1-ЗМПа. Прочностные показатели песчаников зависят также от размера зерен.

Мелкозернистые разности при близком минеральном составе и виде цемента обладают более высокими значениями прочности, чем средне- и крупнозернистые. Песчаники с карбонатным и глинистым цементом могут резко терять в прочности при насыщении их водой. Крепкие песчаники являются высокопрочными породами, устойчивыми к выветриванию, фильтрующим воду только по трещинам. Слабопрочные разности легко выветриваются, часто разрушаясь до песков (глинистые песчаники).

Алевролиты и аргиллиты в зависимости от вида цемента и пористости, которая изменяется от 1-5 до 40%, образуют разновидности с широким диапазоном изменения свойств. Их прочность на одноосное сжатие снижается от 160-50 МПа у малопористых маловлажных пород до 5-З МПа у высокопористых водонасыщенных разностей. Слабые, пористые алевролиты и аргиллиты обладают значительной влагоёмкостью, размягчаются в воде, теряя прочность. Часто эти породы обладают выраженной слоистостью, анизотропией, легко выветриваются, образуя на склонах подвижные осыпи из плитчатой щебенки.

Все хемогенные породы относятся к классу скальных и полускальных грунтов с жесткими структурными связями.

Карбонатные породы. Известняки и доломиты в зависимости от генезиса, состава и строения обладают различными прочностными свойствами. Главными факторами, определяющими прочность известняков, являются пористость, которая изменяется от 2 до 5%, размер зёрен и наличие глинистого материала.

Соответственно прочность известняков на одноосное сжатие в зависимости от указанных факторов колеблется от 25 до 250 МПа. Увеличение содержания глинистых частиц до 30% может снижать их прочность в 10 раз. Прочностные свойства доломитов варьируют от 180-14 0МПа у пород с пористостью 3-4% до 60-40 МПа у разностей с пористостью 10%. При водонасыщении прочность доломитов снижается в 1,5-2 раза.

Трещиноватость существенно снижает прочность массивов сложенных известняками и доломитами. Так монолитные доломиты имеют среднее значение Rc=120-130 MПa, a микротрещиноватые разности 50-60 МПа.

Сульфатные породы ангидрит и гипс довольно часто встречаются совместно. Ангидрит при соприкосновении с водой легко гидратируется и переходит в гипс, причем этот процесс сопровождается значительным увеличением объема, с чем связаны механические деформации в соседних породах. Кристаллические разновидности ангидрида обладают прочностью до 100-120МПа, которая уменьшается при водонасыщении породы почти в 2 раза. Гипсы — мягкие породы, с растворимостью в воде до 2-7г/л, способны к выщелачиванию с образованием карстовых пустот.

Галогенные породы. Главной инженерно-геологической особенностью каменной соли является их высокая растворимость в воде (свыше 100г/л), вследствие чего в районах развития солей широко развит карст.

Зоогенные породы — известняк-ракушечник и мел относятся к классу природных скальных и полускальных грунтов с жесткими структурными связями. Известняк -ракушечник сильновыветриваемая и слаборастворимая в воде порода. Прочность на одноосное сжатие при пористости 35-40% составляет менее 10 МПа, уменьшаясь при водонасыщении. Мел в сухом состоянии представляет плотную породу с пористостью от 30 до 55%, размягчается в воде. В воздушно-сухом состоянии прочность мела в зависимости от пористости изменяется от 15-20 МПа до 3-4 МПа, уменьшаясь при насыщении водой в 2-3 раза.

Фитогенная порода торф относится к классу природных дисперсных грунтов. Торф — водонасыщенная, сильносжимаемая, малопрочная порода с пористостью 85-95% является наименее благоприятным основанием инженерных сооружений. При высыхании даёт усадку, уменьшаясь в объёме в несколько раз. После усадки в процессе водонасыщения не набухает.

Источник: studopedia.ru

Осадка (в строительстве)

Осадка (в строительстве) Осадка в строительстве, понижение сооружения, вызванное уплотнением его основания или сокращением вертикальных размеров сооружения (или его частей). О. зависит от свойств грунта , действующих нагрузок, типа, размеров и конструкции фундаментов зданий и сооружений , жёсткости сооружения и др.

О. обычно бывает неравномерной и характеризуется абсолютной величиной О. в отдельных точках и средней О. Абсолютная О. должна быть меньше предельно допустимой, величина которой устанавливается исходя из конструктивных особенностей и условий эксплуатации сооружения. Ожидаемая О. определяется расчётом, основанным на данных исследования грунтов, и сравнивается с О., предельно допустимой для данного сооружения.

Неравномерные О. основания (см. Основания сооружений ) вызывают деформации сооружений и соответствующие им дополнительные усилия, способные нарушить прочность сооружений или нормальные условия их эксплуатации.

Последнее учитывают при проектировании: в сооружениях предусматривают вертикальные сквозные швы (называемые осадочными), в результате чего сооружение разделяется на независимо оседающие части (секции), делают фундаменты повышенной жёсткости и прочности, воспринимающие без повреждения дополнительного усилия, и осуществляют другие мероприятия. ═ О. обычно начинается сразу же после начала строительства и продолжается в течение всего периода возведения сооружения по мере увеличения нагрузки, а также в течение некоторого времени по окончании строительства. О. глинистого грунта основания протекает очень медленно, а в отдельных случаях не затухает вовсе.

При нагрузках на грунты, близких к предельным по прочности, может наблюдаться резкая О., связанная с выпиранием грунта из-под фундаментов. В земляных плотинах, насыпях и т.п. сооружениях О. происходят вследствие уплотнения грунта их тела, вызываемого отжатием воды (из пор грунта) и вязкой деформацией его скелета. ═ В отличие от О., просадка грунта основания, вызываемая коренным изменением его структуры, возникает в результате уплотнения лёссовидных грунтов при их замачивании, мёрзлых ≈ при оттаивании, рыхлых песчаных грунтов ≈ при сотрясении, а также в результате выщелачивания грунтов, подработки территории и др.

Сокращение объёма грунта за счёт усыхания называется усадкой. ═ Уменьшение вертикальных размеров характерно для каменных сооружений. Наиболее сильно оно проявляется при зимней кладке, выполняемой способом замораживания, вследствие оттаивания раствора. О. деревянных стен происходит в результате усушки древесины и уплотнения швов. О. стен должна учитываться при выполнении строительных работ, в частности оштукатуривание целесообразно производить после завершения О. ═ Наблюдения за О. ведутся в основном геодезическими методами (от т. н. неподвижной опорной сети). ═ М. В. Малышев.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Полезное

Смотреть что такое «Осадка (в строительстве)» в других словарях:

ОСАДКА (в строительстве) — ОСАДКА, в строительстве деформация основания сооружения, не сопровождающаяся коренным изменением структуры грунта. Вызывается уплотнением грунта и вытеснением из его пор избыточной воды … Энциклопедический словарь

ОСАДКА — в строительстве деформация основания сооружения, не сопровождающаяся коренным изменением структуры грунта. Вызывается уплотнением грунта и вытеснением из его пор избыточной воды … Большой Энциклопедический словарь

Осадка абсолютная (полная) — Абсолютная (полная) осадка суммарная осадка с начала наблюдений, полученная относительно исходной высотной основы в Балтийской или местной системе высот. Источник: МДС 13 22.2009. Методическая документация в строительстве. Методика… … Официальная терминология

Осадка — I Осадка операция кузнечно прессового производства, при которой в результате пластической деформации нагретой заготовки уменьшают её высоту и увеличивают площадь поперечного сечения. О. применяют как предварительную операцию перед… … Большая советская энциклопедия

snip-id-9182: Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них — Терминология snip id 9182: Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 3. Автогудронатор. Используется при укреплении асфальтобетонного гранулята… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них — Терминология Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 3. Автогудронатор. Используется при укреплении асфальтобетонного гранулята битумной эмульсией.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РД 153-39.4-115-01: Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» — Терминология РД 153 39.4 115 01: Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть»: 2. Косвенным образом, через удельные показатели… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

зона — 3.11 зона: Пространство, содержащее логически сгруппированные элементы данных в МСП. Примечание Для МСП определяются семь зон. Источник: ГОСТ Р 52535.1 2006: Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 1. Машин … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

длина — 3.1 длина (length) l: Наибольший линейный размер лицевой грани измеряемого образца. Источник: ГОСТ Р ЕН 822 2008: Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения длины и ширины … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

определение — 2.7 определение: Процесс выполнения серии операций, регламентированных в документе на метод испытаний, в результате выполнения которых получают единичное значение. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник: dic.academic.ru

Осадочные деформации

Повреждения в конструкциях зданий, вызванные деформациями оснований, наиболее часто проявляются в виде трещин в фундаментах и стенах. Деформации бывают следующих видов:

• осадки-деформации, происходящие в результате уплотнения грунта под воздействием внешних нагрузок, не сопровождающиеся коренным изменением его структуры;

• просадки-деформации, происходящие в результате уплотнения и, как правило, коренного изменения структуры грунта под воздействием внешних нагрузок и дополнительных факторов, таких, как, например, замачивание просадочного грунта, оттаивание ледовых прослоек и т. п.;

• набухания и усадки-деформации, связанные с изменением объема некоторых видов глинистых грунтов, например морозным пучением;

• оседания-деформации земной поверхности, вызванные разработкой полезных ископаемых, изменением гидрогеологических условий и т. п.

В зависимости от причин возникновения различают деформации оснований, вызванные деформацией фунтов от нагрузок, передаваемых на основание зданием (осадки, просадки), а также деформациями, не связанными с нагрузкой от здания (оседания, набухания, усадки и т. п.).

Совместная деформация оснований и зданий может характеризоваться:

• абсолютной осадкой оснований отдельного фундамента Sj; о средней осадкой основания или здания ^ср; о относительной неравномерностью осадок As/l двух фундаментов, т. е. разностью их вертикальных перемещений, отнесенных к расстоянию между ними;

• креном фундамента или здания в целом i, т. е. отношением разности осадок крайних точек фундамента к ширине (или длине);

• относительным прогибом (выгибом) f/L, т. е. отношением стрелы прогиба (выгиба) кдлине однозначно изгибаемого участка здания; о кривизной изгибаемого участка или здания в целом К; о относительным углом закручивания xi о горизонтальным перемещением и.

Деформации возникают и наиболее активно развиваются в период строительства и продолжаются в разной степени в период эксплуатации.

При анализе надежности системы «здание — основание» рассматривают надежность обеих составляющих:

где Рн — начальная потенциальная надежность к моменту завершения строительства; — надежность функционирования.

Отказ оснований фундаментов как системы, состоящей из отдельных элементов, вызывается отказом одного или нескольких элементов.

Для оснований фундаментов наиболее опасны факторы, вызывающие внезапные отказы. Наиболее важные факторы, взаимодействие которых может привести к отказу фундамента, можно выделить в отдельные группы:

1) воздействие окружающей среды (агрессия, вибрация, морозное пучение, землетрясение, увлажнение, набухание грунта и др.);

2) отклонения от СНиПа и ТУ по изготовлению, перевозке конструкций, монтажу, забивке свай, хранению, эксплуатации, контролю качества и несущей способности и др.;

3) неправильные исходные данные (неточность расчета, неправильное определение характеристик грунта и др.);

4) функциональные воздействия (расположение рядом с существующим зданием новых свай или фундаментов, ограниченность площадки строительства и др.).

При расчете надежности наиболее важным является описание процесса возникновения отказов и обоснование функций наработки на отказ. На рис. 7.12 показаны полученные А.Н. Тетиором зависимости роста параметра потока отказов и расходов на ремонт для панельных и отдельно стоящих фундаментов на фунтах, подверженных пучению.

Осадочные трещины в конструкциях зданий, как правило, возникают лишь при неравномерных осадках. Установлена определенная связь средних и неравномерных осадок (рис. 7.13).

Неравномерность осадки здания можно характеризовать показателем

Величина т зависит от сжимаемости оснований, формы и размеров подошвы фундаментов, общей жесткости здания и его фундамента. Эти условия для кирпичного здания обобщены в показатель гибкости

где Е0 — модуль деформации основания; — коэффициент бокового расширения основания; а — половина длины стены; b — половина ширины стены; EI — жесткость стены и ее фундамента.

Различают следующие виды неравномерных деформаций (рис. 7.15): прогиб, выгиб, кручение коробки здания, перекос. Причинами этих деформаций могут быть:

• неравномерность удельного давления на грунты оснований под подошвой фундаментов;

• неоднородность и разнопрочность грунтов оснований;

• неоднородность сжимаемости из-за различных факторов (например, наличие жестких включений, карстовых или других пустот, местное замачивание лессовых грунтов или оттаивание вечномерз-лых грунтов и т. д.);

• влияние горных выработок (подработок) или отрывки открытых котлованов и траншей вблизи от здания;

• влияние вибрации (например, забивки свай в непосредственной близости от здания).

При обследовании деформированных зданий составляют чертежи и фото, характеризующие расположение трещин и других деформаций, их величину и развитие, характер раскрытия трещин (кверху или книзу), расположение поперечных стен, расчленение здания трещинами на блоки и условия устойчивости отдельных блоков. Деформации прогиба, выгиба и перекоса часто вызываются различными модулями деформаций грунтов под разными участками зданий.

При прогибе трещины концентрируются у фундамента и расширяются книзу. Они угасают к подоконникам первого этажа (реже второго). При выгибе трещины образуются в карнизе. Их количество и раскрытие уменьшается книзу. Обычно прогиб здания менее опасен, чем выгиб.

При прогибе здание почти никогда не теряет общей связи и не разламывается, не появляется опасности отдельно стоящих блоков. Вместе с тем в практике эксплуатации зданий (особенно старых кирпичных) наиболее часто наблюдается выгиб. Это объясняется перегрузкой

продольных стен наиболее тяжелыми торцовыми (часто глухими) стенами. Устройство в зданиях арочных проездов у торцов зданий еще более способствует этому явлению.

Наклонные трещины в стенах, цоколе, фундаменте с одинаковыми направлением и раскрытием являются действием поперечных

Рис. 7.17. Деформация зданий при пристройках к ним новых зданий:

а — схема трещин; б — сечение фундаментов; 7 — существующее здание; 2 — пристраиваемое здание; 3 — зона наложения дополнительной нагрузки на основания существующих фундаментов

сил, а не изгибающих. При изгибе трещины имеют форму параболы (рис. 7.16), причем при внезапных сильных осадках парабола имеет значительную величину оси по сравнению с хордой. По наклону трещин нетрудно судить, какая часть здания оседает.

Наиболее характерные осадочные деформации зданий в случае пристроек к ним вплотную новых зданий при необеспечении специальных конструктивных мер приведены на рис. 7.17.

В табл. 7.13. приведены предельно допустимые осадочные деформации, полученные в ходе эксплуатации зданий.

Таблица 7.13. Предельно допустимые осадочные деформации

Максимальная абсолютная осадка

железобетонные рамы с заполнением

стальные рамы с заполнением

Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают дополнительные усилия от неравномерных осадок

кирпича без армирования и крупных блоков

кирпича и крупных блоков с армированными или железобетонными поясами

На рис. 7.18 представлены зависимости относительного прогиба стены fотн от размеров стен (а) и максимального угла поворота q> от этажности (б), определяющие условия и возможности появления трещин в кирпичных зданиях при неравномерных осадках.

Осадочные деформации можно классифицировать и по степени последствий (табл. 7.14).

Факторы, определяющие надежность оснований эксплуатируемых зданий, возможность увеличения нагрузок и условия ремонта, можно разделить на две группы:

1) факторы конструктивного порядка, характеризующие жесткость коробки, способы передачи нагрузок;

2) факторы, связанные со свойствами грунтов (оснований).

Учет этих факторов позволяет в каждом конкретном случае более точно определить причины повреждения зданий.

Учет этих факторов позволяет в каждом конкретном случае более точно определить причины повреждения зданий.

Принципиальные схемы устройства фундаментов влияют на их надежность как при одинаковом, так и при разном количестве элементов. При одинаковом количестве элементов принципиальная схе

ма фундаментов может увеличивать или уменьшать их надежность. Например, сваи-стойки более надежны, чем висячие сваи, так как их несущая способность незначительно связана с характеристиками грунта у боковой поверхности.

Для современного расчета конструкций характерны системный подход, вызывающий необходимость рассматривать конструктивную систему здания в целом, и вероятностный анализ, который требует учитывать изменчивость различных факторов, влияющих на прочность и деформации конструкций. В практических расчетах принимаются детерминированные нагрузки, а также детерминированные характеристики прочности конструкций, соответствующие определенной вероятности их достижения. Учитывая многократную статическую неопределимость систем жилых зданий, их расчеты принципиально могут быть только проверочными. В связи с этим после выяснения схемы и конструкций зданий целесообразна такая последовательность проверочных расчетов: определение жесткостных характеристик и обобщающих усилий, уточнение усилий в элементах и повторная проверка на них прочности и деформации отдельных элементов.

При определении жесткостных характеристик реального эксплуатируемого сооружения возникает много вопросов: как оценить податливость связей всех панелей, как учесть влияние поперечных стен на общую изгибную жесткость, каким образом выявить влияние на прочность различной степени обжатия раствора в разных швах по высоте сооружения, как учесть пространственную работу сооружения, как правильно оценить депланацию коробки, каким образом отразить в расчете изменение во времени модуля деформации бетона, как оценить работу перекрытий, как учесть трещинообразование в бетоне панелей и т. д. Естественно, что учесть все эти факторы в одном расчете невозможно, поэтому становится понятным стремление различных исследователей выделить ту или иную особенность в поведении конструкций.

Следует отметить, что в зависимости от вида деформации основания методику определения изгибной жесткости здания необходимо корректировать. Укажем для примера степень учета плит перекрытий, не скрепленных между собой горизонтальными связями, при прогибе и выгибе здания. При прогибе системы верхняя часть здания оказывается сжатой. Перекрытия, кроме самого верхнего, не нагруженные вышележащими конструкциями, работают на сжатие. Перекрытия нижней растянутой зоны нагружены верхними этажами, силы нормального давления q на них велики и оказывают значительное сопротивление различным подвижкам плит. Возникающие по

опорным поверхностям плит силы трения играют роль связей, поэтому при прогибе здания нужно учитывать в работе все плиты перекрытия совместно с продольными стенами (рис. 7.19). При выгибе системы перекрытия верхних этажей, находящихся в растянутой зоне, не придавлены вышележащими конструкциями в той степени, чтобы существенно воспрепятствовать их возможным подвижкам.

В нижней зоне панели перекрытий, защемленные вышележащими конструкциями, к тому же работают на сжатие, поэтому при определении жесткости системы их нужно учитывать полностью (см. рис. 7.19). Если при прогибе системы нейтральная ось проходит по середине высоты здания, то при выгибе она будет сильно смещена вниз.

Особенностью поведения конструкций на податливом основании является то, что система «здание — основание» за время возведения и эксплуатации может претерпевать различные стадии деформирования. Если исходить из единой расчетной схемы, как это принято в настоящее время, то трудно учесть многообразие условий работы конструкций, характерные для той или иной степени деформирования. Одним линейным дифференциальным уравнением или их системой с неизменными жесткостными характеристиками нельзя описать все многообразие форм сооружений, учесть различные условия сопряжения элементов между собой, в том числе и однородных.

Стремление полнее осветить работу здания за все время его существования приводит к необходимости решать задачу либо в нелинейной постановке от начала и до конца (учитывая нелинейность деформирования здания и основания и используя нелинейные дифференциальные уравнения), либо в несколько приближений. В последнем случае на каждом этапе приближения используются свои линейные

дифференциальные уравнения, а жесткостные характеристики здания соответствуют стадиям деформирования системы «здание — основание». На первом этапе при расчете на изгиб здание рассматривается как призматическая оболочка с изгибной Е1о и вертикальной сдвиговой GF жесткостями, лежащая на податливом основании (рис. 7.20).

Если бы здание не обладало никакой изгибной жесткостью, то его прогиб соответствовал бы потенциально возможным деформациям основания: I0(z) = /огрСг)> £o(z) = т. е. в здании не возникало бы никакого напряженного состояния. С другой стороны, если бы здание было бесконечно жестким, Io(z) = 0, go(z) = СЬ/ф(г) = max, то условия были бы максимальными. В действительности здание обладает конечной жесткостью, поэтому на его напряженное состояние влияет разность возможных и реализующихся в натуре деформаций основания. В этих формулах может быть использована любая модель грунтового основания. При этом коэффициент пропорциональности Go должен учитывать жесткость основания, соответствующую принятой грунтовой модели и отвечающую уравновешенному состоянию системы.

На втором этапе расчета здание рассматривается как составной стержень, лежащий на податливом основании. В качестве стержней (стрингеров), воспринимающих сжимающие и растягивающие напряжения, принимают перемычные участки продольных стен здания, а в качестве связей, препятствующих сдвиговым деформациям, — простенки. Напряженно-деформированное состояние такого составного стержня описывается системой дифференциальных уравнений второго порядка. Составление и решение этой системы для нерегулярных стержней (имеющих различные площади поперечного сечения, неодинаковые расстояния друг от друга, разные жесткостные характеристики и т. п.) затруднено и тем сложнее, чем выше этажность здания. Однако эту сложную задачу можно упростить, если отделить верхнюю надфундаментную часть от фундаментной, определить приведенную жесткость верхней части и при решении контактной задачи рассматривать систему только из двух брусьев.

Источник: lse.expert

Осадочный процесс в строительстве

Toggle navigation

Ремонт в регионах

Широкое применение в качестве строительного камня имеют породы, содержащие в основном СаСО3, MgCO3 • СаСО3 и SiO3, называемые соответственно известняками, доломитами и песчаниками. Известняк, мел и другие породы (гипс, ангидрит, магнезит) используют как сырье для производства вяжущих веществ; для изготовления кирпича и других искусственных камней применяют глину и песок, а для бетонов — песок и гравий.

Большинство осадочных пород имеет более пористое строение, чем плотные изверженные породы, а следовательно, и меньшую прочность. Некоторые из них сравнительно легко растворяются (например, гипсы) или распадаются в воде на мельчайшие нерастворимые частицы (например, глины).

Образование осадочных пород

Изверженные породы,находящиеся на поверхности земли, под влиянием смен температуры и влажности постепенно покрываются сетью тончайших трещин, разрыхляющих верхние слои. Замерзающая в трещинах вода, увеличиваясь в объеме, расширяет их, и порода постепенно распадается на отдельные куски и зерна (песок).

Этот процесс иногда усиливаемый действием ветра, называют физическим «выветриванием» породы.

Поверхность кусков камня и зерен песка, подверженная воздействию атмосферы и воды, гораздо больше, чем поверхность исходной массивной породы, что усиливает разрушающее действие окружающей среды. Сильнее всего действует вода с растворенными в ней углекислотой и кислородом. Например, гранит под влиянием колебания температуры и действия воды, содержащей углекислоту, разрушается, образуя природный щебень, песок (в основном кварцевый) и глину.

Текучие воды уносят щебень, песок, глину и другие образовавшиеся вещества, а затем отлагают их в новом месте, сортируя нерастворимые частицы по размерам. Вынесенные же растворимые вещества впоследствии отлагаются из пересыщенных растворов при испарении воды или в других особых условиях. Природный щебень истирается при движении воды или льда и превращается в более или менее окатанный гравий.

Осадочные породы, в зависимости от условий их образования, делят на следующие основные группы:

- а) обломочные породы или так называемые механические осадки (например, гравий,глины, пески), оставшиеся

на месте разрушения пород или перенесенные водой, а также льдом (ледниковые отложения) или ветром (эоловые отложения); - б) химические осадки (например, гипс и известковые туфы), образовавшиеся из продуктов разрушения пород, перенесенных водой в растворенном виде;

- в) органогенные породы, образовавшиеся из остатков некоторых водорослей и животных (скелеты губок, кораллов и т. п., раковины и панцыри ракообразных и др.); к органогенным породам относятся, например, мел, большинство известняков, диатомиты.

Кроме рыхлых пород (песок, гравий, глина) встречаются также осадочные породы (конгломераты, песчаники) зерна которых сцементированы различными природными «цементами». Эти цементы находились в растворенном или коллоидальном состоянии в воде и выпали в толще рыхлых осадков, сцементировав их зерна в сплошные горные породы различной плотности.

Осадочные породы существенно отличаются от изверженных по строению и составу, а следовательно, и по свойствам. Осадочные породы большей частью слоисты, поэтому их называют иногда пластовыми.

Известняки и доломиты

Известняки состоят главным образом из СаСОз. Если же в них присутствует и доломит, то их называют доломитизированными. Известняки образовались главным образом из скелетных остатков растительных и животных организмов, населявших моря. Эти остатки (целые или, чаще, разрушенные) впоследствии были сцементированы углекислым кальцием. Кроме органогенных, встречаются известняки химического происхождения, образовавшиеся вследствие выпадения углекислого кальция из водных растворов.

Для строительства наиболее важны следующие виды известняков:

Пористые известняки

- а) микропористые рыхлые (например, мел, применяемый в строительстве для производства извести, цемента, красок, замазок);

- б) пористые известняки (ракушечники, раковинные известняки и известковые туфы), применяемые главным образом в качестве стенового материала.

Плотные известняки

- а) обыкновенные плотные известняки;

- б) доломитизированные плотные известняки;

- в) метаморфические (видоизмененные) кристаллические известняки, называемые мраморами

Природными цементы

Наиболее широко применяются в строительстве обыкновенные плотные известняки. Они состоят из мелких зерен СаСО3, связанных или непосредственным сцеплением кристаллов или различными природными цементами:

- а) известковым, т. е. состоящим из СаСОз;

- б) известково-кремнистым, в котором кальцит смешан с водным (гидратным) кремнеземом (SiO2 пН2О)

- в) известково-глинистым (мергелистым), представляющим собой смесь СаСО3 и глины.

Известняки редко бывают вполне чистыми; в большинстве случаев кроме СаСО3 они содержат различные примеси кремнезема, окислов железа, глины, доломита и др.

Окремнелые известняки, содержащие некоторое количество кремнезема, обычно более прочны и стойки, чем другие виды известняков.

В зависимости от относительного содержания СаСО3 и глины породам дают названия. Наличие глины в известняке можно установить по величине коэффициента размягчения и пробой на водостойкость при многократном попеременном насыщении водой и высушивании. Наименее стойки известняки с глинистыми гфослойками. Мергелистые известняки и мергели в качестве строительного камня не применяют, их используют как сырье для производства цемента.

Цвет известняков зависит от примесей: при содержании органических веществ он серый, темносерый; при наличии окислов железа — желтый, бурый и красноватый; присутствие тонко распределенного серного колчедана пирита (FeS2)— придает светлому известняку сероватый или синеватый оттенок.

Из-за разнообразия состава и строения известняков строительные свойства последних различны и их нельзя установить только внешним осмотром. Плотные на вид известняки иногда легко разрушаются из-за наличия в них незаметных на глаз примесей глины или серного колчедана (FeS2).

Прочность на сжатие известняков колеблется в очень широких пределах—от 100 до 1000 кг/см2 (иногда до 1500—1800 кг/см2) — а объемный вес — от 1800 до 2600 кг/м3, чаще же всего в пределах 2200—2500 кг/м3.

При оценке качества известняков необходимо установить:

- а) предел их прочности при сжатии в сухом и насыщенном водой состоянии — для определения марки камня и коэффициента размягчения.

- б) степень морозостойкости при попеременном замораживания образцов и оттаивании их в воде (15—25 и более циклов);

- в) в отдельных случаях степень водостойкости при попеременном насыщении образцов водой и высыхании (25 циклов и более).

Благодаря широкому распространению и сравнительной простоте добычи и обработки обыкновенные известняки доломитизированные известняки и доломиты применяют в строительстве чаще, чем другие породы. Их употребляют в виде бутового камня для фундаментов, стен неотапливаемых зданий или жилых домов в районах с теплым климатом, а наиболее плотные породы применяют в виде плит и фасонных деталей — для наружных облицовок зданий.

Известняковый щебень часто используют при устройстве щебеночных дорог и в качестве заполнителя для бетона. Наконец, известняки широко применяют как сырье для получения вяжущих веществ — извести и цемента.

Ракушечники

Известняки-ракушечники образовались из более или менее крупных обломков раковин, сцементированных, углекислыми (известковыми или известково-магнезиальными) солями, нередко с примесью глины, кремнезема и т. д. В результате получились сравнительно крупнозернистые породы. В отдельных случаях встречаются мелкопористые и более прочные разновидности ракушечников, сложенных из мельчайших обломков раковин (так называемые раковинно-шламовые известняки).

Из строительных свойств ракушечников наиболее ценны их способность легко распиливаться, а также небольшой объемный вес и малая теплопроводность, позволяющие уменьшать толщину наружных стен зданий по сравнению с кирпичными стенами, что — снижает стоимость стен.

В зависимости от степени и характера пористости объемный вес ракушечников изменяется в широких пределах — от 800 до 1800 кг/м3, а прочность при сжатии от 4 до 150 кг/см2 (редко выше).

Для наружных стен зданий наиболее пригодны ракушечник с объемным весом около 1200—1300 кг/м3 и с прочностью при сжатии 10—50 кг/см2.

В ряде мест на побережьях Черного и Каспийского морей: (например, в Молдавии, Одесской области, ряде районов Крыма и Азербайджана) ракушечник является основным материалом для кладки стен и перегородок; наиболее же плотные разновидности ракушечников и раковинных известняков используют и для кладки фундаментов, цоколей, наружной (отчасти и внутренней облицовки стен, а щебень ракушечника используется как: заполнитель для бетона и даже железобетона.

Строительные материалы и изделия из ракушечника

Камни из пористых пород. Раковинные известняки, ракушечники и туфы легко распиливаются на камни правильной формы и разных размеров.

К пиленому камню из ракушечника предъявляются следующие требования:

- объемный вес его не должен превышать 1300 кг/м3,

- водопоглощение — 30% от веса;

- по прочности при сжатии камни из ракушечника делятся на семь марок — от 4 до 50 (кг/см2).

Ракушечник должен выдерживать не менее 10 повторных циклов замораживания и оттаивания в воде (при 20-25°) без видимых признаков разрушения, сохраняя при этом не менее 75% прочности (по сравнению с прочностью насыщенных водой образцов, не подвергавшихся замораживанию).

Основные размеры камней из ракушечников и других пористых пород 390х190х188 мм. Номинальные (т. е. с учетом толщины шва раствора при кладке) размеры камня вообще должны быть кратны установленному единому строительному модулю — 100 мм. В данном случае номинальные размеры камней будут равны 400х200х200 мм, если толщину вертикальных швов принять равной 10 мм, а горизонтальных — 12 мм. Иногда изготовляют и более крупные камни, размеры которых (считая со швами кладки) также должны быть кратны 100 мм.

Сравнительно небольшая теплопроводность ракушечников и туфов дает возможность применять их для стен жилых, общественных и промышленных зданий.

Известковые туфы

Известковые туфы, образовавшиеся в результате выпадения СаСОз из холодных или горячих углекислых подземных вод,

обладают различной пористостью и, следовательно, разной прочностью. Очень пористые, ноздреватые туфы имеют объемный вес 1400—1700 кг/м3 и прочность до 100—150 кг/см2. Прочность при сжатии у более плотных разновидностей с равномерно распределенными мелкими порами доходит до 800 кг/м2. При высокой морозостойкости известковые туфы являются хорошим материалом для наружной облицовки зданий.

Источник: www.masterovoi.ru