Независимо от степени развития экономики, религии, политического строя, приоритетной задачей каждого государства является создание условия для гармоничного и всестороннего развития личности. Ответственность за реализацию этой задачи возлагается на образовательную систему, существующую в отдельно взятом государстве.

Понятие «Система образования»

Система образования – это целенаправленно разработанный обществом социальный институт, которому свойственна организованная система связей и социальных норм, соответствующих конкретному обществу, его потребностям и требованиям, предъявляемым к социализированной личности. Для более глубокого понимания структуры системы образования необходимо разобраться в каждом из ее компонентов по отдельности.

Для начала следует понять, какое понятие вкладывается в термин «образование». В узком смысле — это процесс усвоения знаний, обучение и просвещение.

Если брать более широкий смысл определения, то образованием является среда социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия, необходимые для гармоничного развития личности в процессе познания культурных ценностей, норм и моделей поведения. Другая формулировка определяет образование как синтез процессов обучения, учения, воспитания, самовоспитания, развития и социализации.

Лекция 57. Мультивибратор на ОУ

Из чего выходит, что образование – это многоуровневое пространство, способствующее созданию условий для развития и саморазвития личности. На 20 сессии Генеральной конфедерации ЮНЕСКО было сформулировано следующее понятие: образование – это процесс и результат совершенствования способностей и поведения личности, в результате которого она достигает социальной зрелости и индивидуального роста. Нередко под определением образования понимают формирование духовного образа человека, происходящее под влиянием нравственных и духовных ценностей, взятых за эталон в конкретном обществе. Образование – это также процесс воспитания и совершенствования личности, в котором играет значимую роль не столько объем приобретенных знаний, навыков и умений, сколько грамотное сочетание их с качествами личности, умением самостоятельно распоряжаться своими знаниями, направляя деятельность на непрерывное саморазвитие и самосовершенствование.

Система образования в России и мире определяется как многообразие конкретных компонентов, находящихся в определенных отношениях и связях и образующих целостную, единую концепцию. Поэтому, рассматривая образование с позиции системы, чаще всего дается определение: «совокупность образовательных учреждений страны, а именно дошкольных, начальных, средних, средне-специальных, высших и послевузовских образовательных организаций, а также внешкольных учреждений». Довольно часто систему образования рассматривают как модель, объединяющая институциональные структуры, основной целью которых является создание оптимальных условий для обучения, как активной деятельности субъектов воспитательного процесса.

Таким образом, система образования – это структура учебно-воспитательных учреждений, существующая в масштабах страны. В систему входят ясли, детские сады, начальные и общеобразовательные учреждения, специализированные и профессиональные школы, колледжи, техникумы, внешкольные организации, ВУЗы. Часто в данную систему также входят образовательные учреждения для взрослых и культобразовательные заведения.

Соседи требуют снести дом! Написали жалобу в РОСРЕЕСТР, выписали штраф

Базой образовательной системы является тип образования, которых существует несколько:

- Дошкольное образование. Его функции выполняют ясли и детские сады.

- Элементарное (начальное) образование, длительность которого, в зависимости от государства, составляет от 5 до 9 лет. В России к начальному образованию относится девятилетнее обучение.

- Среднее. Школы с 4 — 6 летним сроком обучения.

- Высшее образование. В категорию входят институты, академии, университеты, высшие технические училища, некоторые колледжи. Срок обучения может достигать 7 лет.

Особенности системы образования

В педагогическом процессе система образования занимает лидирующую позицию, поскольку она обеспечивает не только передачу формальных знаний об окружающей действительности и существующих в окружающем мире законов, правил, закономерностей, но и оказывает влияние на развитие и формирование личности человека. Поэтому базой системы образования является регулирование и направление общения, деятельности и взаимодействия всех субъектов образовательного процесса на формирование личностных качеств и свойств, являющихся необходимыми для самореализации каждой личности на конкретном этапе культурно-исторического развития государства и общества в целом.

Любая образовательная система в независимости от времени и места существования подвергалась реформациям. Особенности образования в России и мире определяются несколькими факторами:

- Имеющийся уровень развития общественного производства, совершенствование его научных и технических направлений, что обуславливает возрастание требований к подготовке будущих специалистов и соответствующему уровню развития учебно-воспитательных учреждений страны. Таким образом, в странах с более высоким уровнем развития сеть специализированных учебных заведений больше, постоянно формируются все новые и происходит их развитие.

- Государственная политика относительно образовательной системы, оказывающая непосредственное влияние на развитие всех типов учебно-воспитательных учреждений страны, на их функциональные особенности и интересы различных сословий.

- Исторический опыт, особенности нации и этноса, нашедшие свое отражение в сфере народного образования.

- Педагогические факторы, среди которых выделяют раннее воспитание детей, профессионально-техническое обучение, для подготовки молодежи к будущей профессиональной деятельности.

Каждая образовательная система имеет структуру, в которой выделяют 3 больших раздела.

На схеме представлены структурные компоненты системы образования, которые являются базовыми. Если не учитывать специальное, профессиональное и дополнительное образование, то целостность непрерывного образования была бы разрушена. Именно поэтому в структуру образования включены внешкольные образовательные учреждения и последипломное образование.

Помимо прочего, система образования направлена на создание оптимальных условий для подготовки молодежи к трудовой деятельности, адекватного восприятия окружающей действительности, социума и внутренней жизни государства, поэтому система образования также включает в себя:

- Образовательные организации.

- Государственные образовательные стандарты и планы, которые координируют деятельность образовательных учреждений.

- Органы управления.

На сегодняшний день существует три системы управления образованием: централизованная, децентрализованная и смешанная, которые подробно разобраны в таблице:

| Система | Особенности |

| централизированная | Управление принадлежит Министерству образования страны и его органам на местах. |

| децентрализированная | Управление в руках местных органов власти и положение школ в значительной степени зависит от самостоятельности населения. |

| смешанная | Характерно распределение функций между центральными и местными органами власти. |

Структура образовательной системы в России

Структура системы образования – это совокупность взаимодействующих составляющих, среди которых выделяют:

- Преемственные программы образования.

- Федеральные госстандарты и требования.

- Сеть образовательных учреждений и научных организаций, реализующих данные стандарты, требования и программы.

- Лица, осуществляющие педагогическую деятельность, родители, законные представители учащихся, сами учащиеся и т.д.

- Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности.

- Органы, контролирующие реализацию госстандартов, требований планов и производящие оценку качества образования.

- Органы, управляющие образовательной сферой, подведомственными организациями и учреждениями.

- Объединения юридических лиц, общественные и государственно-общественные объединения, которые осуществляют свою деятельность в образовательной сфере.

Сегодня Российская образовательная система считается одной из самых лучших и входи в десятку мировых образовательных систем. И если ранее в образовательную систему России входили только государственные учреждения, то сегодня – это также коммерческие и частные учебные организации.

Образовательная система обеспечивает реализацию права на непрерывное обучение для каждого гражданина страны, что позволяют обеспечить разные уровни образования в России. Более подробная их структура представлена в таблице ниже:

Источник: zaochnik.com

Негосударственное образовательное учреждение

Организационно-правовая форма образовательного учреждения

Организационно-правовая форма образовательного учреждения

Характер деятельности современных школ зависит от многих факторов: региональных особенностей, локации, количества учащихся, интенсивности финансирования.

Важную роль играет и организационно-правовая форма образовательного учреждения, определяющая:

способ владения собственностью, имеющейся на балансе;

совокупность прав и обязательств, которые возлагаются на ОУ действующими законодательными нормами.

Долгое время правовой статус школ в РФ оставался стабильным, но изменение политики нашего государства в сфере образования и переосмысление социально-экономических ориентиров привели к необходимости изменения организационных форм школ.

Виды организационно-правовой формы образовательного учреждения

В соответствии с актуальными нормами право на предоставление образовательных услуг имеют организации, юрлица и индивидуальные предприниматели, прошедшие процедуру лицензирования согласно со ст. 91 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». Деятельность ОУ должна быть направлена исключительно на удовлетворение нематериальных потребностей широкого круга лиц, что реализуется через работу по двум направлениям — воспитание и обучение. Длительный период времени в РФ был признан только один вид организационно-правовой формы деятельности образовательного учреждения — некоммерческая организация.

С принятием Федерального закона № 175-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» были узаконены новые организационные формы ОУ:

Государственные ОУ, лежащие в юрисдикции непосредственно РФ или субъектов РФ.

Муниципальные школы, учреждаемые муниципалитетом.

Частные ДОУ, ОУ, институты, управляемые юрлицами или гражданами.

Вид образовательной организации зависит от статуса учредителя.

Органы госвласти РФ, субъектов РФ.

Пребывает в собственности государства.

Осуществляется из госбюджета.

Органы местного самоуправления.

Находится в собственности муниципалитета.

Российские и иностранные объединения. Фонды, пребывающие в обшей и частной собственности.

Общественные и религиозные организации (обязательное условие — регистрация в нашей стране).

Граждане РФ, иностранные граждане, получившие статус индивидуального предпринимателя.

Находится во власти собственника.

Выделение денежных средств выполняется учредителем.

Дополнительные средства взимаются с учащихся в качестве платы за воспитательно-образовательные услуги.

Под данные правила формирования учредительного состава школ не подпадают такие типы образовательных организаций:

учреждения, реализующие программы военной подготовки — могут создаваться исключительно правительственными органами РФ;

учебно-воспитательные заведения закрытого типа, создаваемые для учащихся с нарушениями психического здоровья, чье поведение может нести угрозу здоровью и жизни других граждан, общественному порядку — могут учреждаться только госорганами исполнительной власти.

Школы уполномочены самостоятельно учреждать попечительский совет, создавать филиалы. Структурные отделения ОУ наделяются правомочиями, аналогичными правам и обязанностям учредителя, т.е. имеют право на осуществление воспитательно-образовательной деятельности. Отделения школы выступают на правах преемников учредителей, а руководители филиалов выполняют профессиональные обязанности на основании доверенностей, полученных от директора головной организации. В уставе последней должно приводится перечень филиалов, количество которых не сказывается на правовой форме учреждения.

Новые организационно-правовые формы образовательных учреждений

Одной из главных тенденций последних лет в сфере образования стало появление разграничений между разными школами, не имеющими отличий по форме собственности. На фоне введения образовательных стандартов последнего поколения, активного развития ИКТ, участия в программах развития на получение грандов отдельные ОУ сумели перейти к более активной системе управления, что стало причиной для поиска экспертами отрасли возможности расширения их полномочий. В результате правовых разработок были выделены новые приоритетные организационно-правовые формы образовательных учреждений — автономные некоммерческие организации (АНО).

Тенденция к переходу на новые организационные типы ОУ вызвана потребностью введения инициатив в сферу обучения, обеспечения конкурентной среды, в условиях функционирования которой каждая школа будет вынуждена систематически пересматривать стандарты предоставляемых услуг и совершенствовать их.

Отличия АНО от государственных (муниципальных) школ несущественны:

АНО остаются учреждениями, а поэтому сохраняют право на получение полного или частичного финансирования от государства.

Право собственности данных ОУ не меняется (закрепляется за государством).

Передача имущества директорам АНО будет осуществляться на правах оперативного управления.

Вместе с тем предусмотрено, что автономная образовательная организация сможет самостоятельно распоряжаться недвижимостью и материально-технической базой, имеющейся на балансе, с согласия учредителя — передавать отдельные объекты учреждаемым юрлицам.

Государство в лице уполномоченного органа

Организация (как юрлицо)

Не имеет право на принятие самостоятельных решений, касающихся распоряжения имуществом, переданным на баланс или приобретенным за счет целевого финансирования.

Имеет право распоряжаться доходами, которые поступают из внебюджетных источников, самостоятельно.

Имеет право распоряжаться имуществом, полученным от собственника или приобретенным за счет средств собственника.

Самостоятельно распоряжается остальным имуществом.

Имеет право на самостоятельное принятие решений, касающихся распоряжения имуществом.

АНО уполномочена передавать имущество учреждаемым юрлицам, заручившись согласием учредителя.

Орган, несущий ответственность за распоряжение имуществом

Уполномоченные органы госвласти.

Финансовый контроль осуществляет руководитель ОУ при согласии учредителя или самостоятельно.

При совершении сделок, касающихся особо ценной собственности, — наблюдательный совет школы.

Специально созданный исполнительный орган ОУ, руководствующийся в своей деятельности правилами расходования материальных средств, утверждаемыми управляющим советом школы.

Ограничения по распоряжению собственностью

Не определены действующей законодательной базой, могут утверждаться уставными документами.

Требуется распоряжение учредителя для выполнения следующих операций:

распоряжение собственностью, выделенной учредителем или приобретенной за счет целевого финансирования;

передача материального фонда или денежных средств в уставный капитал учреждаемых юрлиц.

Требуется распоряжение наблюдательного совета по таким вопросам:

участие в учреждении юрлиц;

совершение сделок с имуществом, распоряжение которым следует согласовать с собственником.

Функции по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждению порядка расходования средств, одобрению/неодобрению действий исполнительного органа школы по заключению сделок возлагаются на управляющий совет ОУ.

Ответственность по принятым обязательствам

В пределах имеющихся материальных ресурсов.

Несет ответственность за все имущество, за исключением собственности, выделенной учредителем или приобретенным за счет целевого финансирования.

Несет ответственность за все имущество, имеющееся на балансе.

Тип ответственности учредителя

Участие в деятельности других юрлиц

Уполномочены передавать части собственной материальной базы в уставной капитал юрлиц при согласии собственника.

Заручившись согласием собственника, имеет право выступать учредителем других юрлиц, направления деятельности которых соответствуют сфере целевой деятельности, при условии, что учредительская активность позволит повысить качество образовательных услуг.

Анализ новых организационно-правовых форм образовательных учреждений

Вопрос о характере полномочий АНО остается открытым. Эксперты отрасли образования расходятся во мнении, насколько правомерным является создание дополнительных организационных форм ОУ, разница в правовом статусе которых будет заключаться, вероятнее всего, в праве на распоряжение собственностью.

Анализ новых перспективных организационно-правовых форм образовательных учреждений показывает, что вероятнее всего могут быть предложено от трех до пяти видов АНО, характеристики которых представлены в таблице:

Возможные формы самостоятельных образовательных учреждений и степень их самостоятельности в управлении

Перспективные формы ОУ

С согласия собственника

Денежные средства на смете

Имущество, приобретенное по смете

С согласия собственника

Средства, получаемые от внебюджетной деятельности

Имущество, приобретенное на внебюджетные средства

Изменения, разрабатываемые к законодательству в сфере образования, позволяют сделать вывод, что оптимальным вариантом организации школ в скором времени станет форма ОУ, управление которой осуществляется строго в соответствии с указаниями собственника.

Имущество, имеющееся на балансе такой организации, может использоваться исключительно в соответствии с основными направлениями деятельности, а расходование поступающих финансовых активов — бюджетных и внебюджетных — выполняется согласно смете, опять же утвержденной учредителем.

Преимущество узаконивания АНО такого типа заключается в отсутствии необходимости для руководства ОУ возлагать на себя обязанности по принятию стратегически важных управленческих решений при значительном расширении функций собственника.

Организационно-правовые формы образовательных организаций

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта — признаваемая законодательством той или иной страны форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели деятельности.

Организационно-правовая форма — способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской деятельности.

Под организационно-правовой формой организации понимается способ закрепления (формирования) и использования организацией имущества и вытекающие из этого ее правовое положение и цели предпринимательской деятельности.

ГК РФ перечисляет следующие виды (организационно-правовые формы) некоммерческих организаций:

— общественные или религиозные организации (объединения);

— благотворительные и иные фонды;

— а также другие формы, предусмотренные законом.

Образовательное учреждение — это некоммерческая организация, созданная с целью осуществления образовательного процесса, направленного на воспитание и обучение граждан посредством реализации установленных образовательных программ.

В отличие от коммерческих организаций перечень некоммерческих организаций является открытым и в случае принятия соответствующего закона может быть дополнен иными формами.

Перечень некоммерческих организаций, указанных в ГК РФ, дополняется Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Также существует целый ряд Федеральных законов, предусматривающих возможность создания некоммерческих организаций в различных организационно-правовых формах.

П. 18 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит прямых ограничений по формам некоммерческих организаций, в которых может быть создана образовательная организация. Тем не менее, данный пункт содержит важное условие о том, что такая организация должна иметь в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Также существует ограничение по выбору организационно-правовой формы для образовательных организаций. Ч. 4. ст. 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает за муниципальными образованиями право создавать из возможного перечня некоммерческих организаций лишь муниципальные учреждения.

Отсутствие ведения образовательной деятельности в качестве основного вида деятельности, однако, не означает, что юридические лица не имеют права заниматься образовательной деятельностью вообще. При условии получения ими соответствующей лицензии они получат такое право. Федеральный закон № 273-ФЗ относит такие организации к организациям, осуществляющим обучение. Согласно п. 19 ст. 2 данного закона организация, осуществляющее обучение — юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.

Примечательно, что к данным организациям могут относиться не только некоммерческие организации, но и юридические лица любых организационно-правовых форм, поскольку не указано иное. Вместе с тем, ст. 31 Федерального закона № 273-ФЗ установлен ряд ограничений для программ, по которым могут осуществлять образовательную деятельность такие организации. Любое юридическое лицо может реализовывать лишь программы профессионального обучения, образовательные программы дошкольного образования и дополнительные образовательные программы.

Для образовательных организаций, как некоммерческих организаций, достаточно важным вопросом являются основные направления развития гражданского законодательства в Российской Федерации. Изначально при обсуждении концепции реформирования гражданского законодательства ставились такие радикальные вопросы, как целесообразно ли в принципе сохранять деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, целесообразно ли в современных условиях сохранения учреждений как юридических лиц — не собственников своего имущества, либо данная организационно-правовая форма устарела и подлежит реформированию.

Вид того или иного образовательного учреждения определяется в зависимости от того, кто является его учредителем. Учредителями образовательных учреждений могут быть:

— органы государственной власти Российской Федерации (субъектов РФ), органы местного самоуправления;

— отечественные и иностранные организации любой формы собственности, их объединения (ассоциации и союзы);

— отечественные и иностранные общественные и частные фонды;

— общественные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на территории Российской Федерации;

— граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

Состав учредителей образовательного учреждения может быть ограничен в двух случаях. Во-первых, учреждения, реализующие военные профессиональные программы, могут создаваться только Правительством РФ. Во-вторых, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением могут быть созданы только федеральными органами исполнительной власти РФ и (или) субъектов РФ.

В настоящее время существует три основных вида образовательных учреждений:

1) государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта РФ);

3) негосударственные (частные; учреждения общественных и религиозных организаций (объединений)).

В качестве учредителей государственных и муниципальных образовательных учреждений могут выступать органы государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, либо органы местного самоуправления.

Деятельность бюджетных государственных и муниципальных образовательных учреждений регулируется типовыми положениями, которые утверждаются Правительством РФ. В соответствии с данными положениями бюджетные образовательные учреждения разрабатывают свои уставы. Устав — это один из видов учредительных документов, на основании которого действует юридическое лицо. Требования, предъявляемые к уставам образовательных учреждений, перечислены в ст. 25 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».

Поскольку Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №175-ФЗ действует сравнительно недавно, то говорить о существовании автономных образовательных учреждений (как одном из возможных видов государственных и муниципальных образовательных учреждений) пока еще рано. Однако стоит заметить, что автономные учреждения, несмотря на определенное сходство с бюджетными, имеют ряд некоторых отличий.

Так, в частности, учредитель устанавливает для автономного учреждения задания в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью. Автономное учреждение осуществляет деятельность в соответствии с этими заданиями и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, частично за плату или бесплатно.

Финансовое обеспечение деятельности автономных учреждений осуществляется в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и иных, не запрещенных федеральными законами источников. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законом. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством РФ и в определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем автономные образовательные учреждения появятся в России.

Негосударственные образовательные учреждения (НОУ), как и бюджетные, являются некоммерческими организациями, и могут создаваться в организационно-правовых формах, которые предусмотрены для них гражданским законодательством РФ. Учредителями негосударственных образовательных организаций, как правило, выступают государственные высшие учебные заведения (например, университеты и академии), а также — учреждения общественных и религиозных организаций (объединений) и частные лица.

В большинстве случаев негосударственные образовательные организации создаются в форме частных учреждений (НОУ), однако в последние годы распространение получила и такая организационная форма как автономная некоммерческая организация (АНО). Обучение в НОУ и АНО, как правило, осуществляется на платной основе. Право негосударственных образовательных учреждений взимать плату с обучающихся и воспитанников за образовательные услуги (в т.ч. и за обучение в пределах государственных образовательных стандартов) закреплено в п. 1 ст. 101 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».

Платная образовательная деятельность НОУ не считается предпринимательской, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном учреждении.

Как и бюджетные образовательные учреждения, НОУ и АНО осуществляют свою деятельность на основании уставов. Типовые положения, являющиеся для ГОУ и МОУ обязательными, для негосударственных образовательных учреждений выполняют функции примерных.

В отличие от бюджетных учреждений негосударственные образовательные организации могут быть собственниками имущества в соответствии с законодательством РФ. Однако вопрос о праве собственности на имущество НОУ вызывает противоречивые мнения, возникающие в связи с применением норм п. 2 ст. 48 ГК РФ.

В данной части Кодекса указано, что учредители имеют право собственности на имущество учреждения, следовательно, негосударственная образовательная организация, созданная в форме учреждения, не может владеть этим имуществом на праве собственности. Представляется, что нормы ГК РФ в данном случае имеют приоритет по сравнению с нормами Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».

Имущество, переданное АНО ее учредителями (учредителем), в отличие от учреждения, является собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, которое они передают в собственность (п. 1 ст. 10 Федерального Закона «О некоммерческих организациях»).

Образовательные учреждения, являясь некоммерческим организациями, вправе осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доходы, деятельность, но исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. При этом все виды осуществляемой образовательными учреждениями деятельности обязательно должны быть отражены в их уставах. Так, в частности, образовательные учреждения имеют право:

— торговлю покупными товарами, оборудованием;

— оказание посреднических услуг;

— долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;

— приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;

— ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;

— сдачу имущества в аренду.

Образовательные учреждения вправе открывать филиалы (отделения или иные структурные подразделения), которые могут осуществлять полностью или частично правомочия юридического лица, т.е. также вести образовательный процесс. Филиалы выступают от имени создавшего их учреждения (так как не являются юридическими лицами), действуют на основании устава образовательного учреждения и положения о филиале, а их руководители — на основании доверенности, выдаваемой головным образовательным учреждением. Конкретный перечень филиалов, отделений, иных структурных подразделений в обязательном порядке должен быть указан в уставе образовательного учреждения.

Абсолютное большинство общеобразовательных организаций в настоящее время являются государственными или муниципальными учреждениями. В этой связи необходимо отдельно рассмотреть особенности правового положения (статуса) государственных (муниципальных) учреждений.

Действующим законодательством предусматриваются значительные особенности правового статуса государственных и муниципальных учреждений в зависимости от их типа: типами государственных, муниципальных учреждений признаются автономные, бюджетные и казенные.

Следует обратить внимание на то, что образовательные учреждения будут иметь «двойную» типологию: как учреждение и как образовательная организация.

Например, название образовательной организации может выглядеть так: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Школа знаний», где «муниципальное» — указание на учредителя (собственника имущества) учреждения; «учреждение» — указание на организационно-правовую форму; «бюджетное» — указание на тип государственного (муниципального) учреждения; «общеобразовательное» — указание на тип образовательной организации; «Лицей «Школа знаний» — специальное наименование, указывающее на особенности осуществляемой образовательной деятельности.

При этом типология образовательных организаций построена на принципах определения таких образовательных программ, реализация которых относится к основным целям их деятельности. При этом также разрешено реализовать некоторые образовательные программы, которые не относятся к основным целям деятельности учреждения. Типы образовательных организаций, виды образовательных программ, которые они реализуют в качестве основных целей своей деятельности, а также виды образовательных программ, которые им разрешено реализовать, но которые не относятся к основным целям их деятельности, закреплены в статье 23 Федерального закона № 273-ФЗ.

У государственных же и муниципальных учреждений выделяются также основные виды деятельности (по которым может быть выдано государственное или муниципальное задание), и иные виды деятельности. Бюджетное и гражданское законодательство оперирует понятиями основных и не основных видов деятельности.

Согласно части второй третьего раздела статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета). Часть 3 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» устанавливает, что государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. Аналогичная норма для автономных учреждений установлена в части 2 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ.

Законодатель различает термины «основной вид деятельности» и «основная цель деятельности». В этой связи представляется, что основные цели деятельности определены законодательством об образовании. Основные же виды деятельности устанавливаются учредителем в уставе с целью формирования государственных (муниципальных) заданий. Представляется также, что реализация образовательных программ и иных услуг, предусмотренных для конкретного типа образовательных организаций в качестве основной цели их деятельности, должна быть в любом случае включена в состав основных видов их деятельности. Однако, реализация образовательных программ, которые не отнесены к основным целям деятельности образовательной учреждения, вполне может выступать в качестве основного вида деятельности учреждения.

Одной из важнейших черт, определяющих правосубъектность учреждений, является то, что они относятся к некоммерческим организациям, на что прямо указывает п. 1 ст. 120 ГК РФ.

Так как для учреждений наличие участников в гражданско-правовом понимании данного термина нехарактерно, то, таким образом, существенным следствием из того, что учреждение является некоммерческой организацией, становятся цели создания и деятельности учреждения. Точнее, запрет на извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Так, п. 1 ст. 120 ГК РФ отмечает, что учреждение создается для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера, определяя тем самым, что основные цели деятельности учреждения не могут быть связаны с извлечением прибыли.

Однако это не означает, что учреждениям запрещено в связи с этим заниматься приносящей доход деятельностью вообще. Так, например, Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», закрепляя в ч. 1 ст. 2, что автономное учреждение является некоммерческой организацией, в ч. 7 ст.

4 указывает, что оно вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе). Аналогичные положения применительно к бюджетным учреждениям содержатся в абз. 2 п. 4 ст. 9.2 Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Таким образом, можно констатировать, что приносящая доход деятельность разрешена учреждениям при соблюдении двух условий:

— во-первых, виды такой деятельности должны быть указаны в уставе;

— во-вторых, такая деятельность должна носить дополнительный характер и служить достижению основной некоммерческой цели деятельности учреждения.

Еще одной отличительной особенностью учреждений является характер их прав на свое имущество.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 120 ГК РФ права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии со статьей 296 ГК РФ. Данная статья называется «Право оперативного управления», а указанное право относится к ограниченным вещным правам. Следует отметить, что принадлежность имущества учреждению на праве, отличном от права собственности, является его отличительной характеристикой среди всех юридических лиц.

Не менее характерной чертой учреждений является их ответственность по своим обязательствам. Только у казенных предприятий и учреждений (частных и казенных) субсидиарную ответственность по их обязательствам несет собственник имущества данных юридических лиц. Вместе с тем, собственник имущества бюджетных и автономных учреждений ответственности по их обязательствам не несет, однако у данных типов учреждений не может быть обращено взыскание на ряд категорий их имущества. Сравнительная характеристика гражданско-правовой ответственности учреждений приведена в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение гражданско-правовой ответственности учреждений разных типов

Источник: bcoll.ru

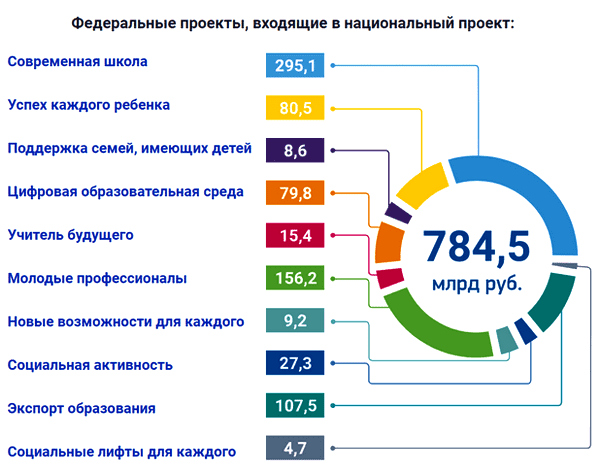

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

С 1 сентября 2020 года в России планировалось начать эксперимент по внедрению «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) в школах. В связи с этим у многих учителей, учеников и родителей возник вопрос: значит ли это, что российские образовательные учреждения на постоянной основе переведут на дистанционное обучение? На самом деле нет.

ЦОС — это всероссийская информационная система, призванная создать в стране электронную образовательную среду. Федеральный проект ЦОС поможет оптимизировать систему школьного образования и позволит эффективно использовать современные технологии в процессе обучения. При этом об отмене традиционной классно-урочной системы речь не идет — отказываться от нее не планируется.

Цифровая образовательная среда в школе — что это такое?

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя:

- Информационные образовательные ресурсы.

- Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование.

- Систему педагогических технологий.

«Цифровая образовательная среда» должна была появиться в России уже с 01.09.2020, однако внедрении системы было отложено на более поздний срок. Согласно Постановлению Правительства РФ № 2040 от 07.12.2020 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» программа заработала с 10 декабря 2020 и продолжит свое действие до 31 декабря 2022 года. Система появилась в России в рамках национального проекта «Образование».

Изображение с сайта Министерства просвещения РФ

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. Планируется, что к 2024 году современные цифровые технологии будут внедрены в 75 субъектах РФ для как минимум 500 тысяч детей.

В рамках ЦОС также будут функционировать центры цифрового образования детей «IT-Куб» (см. Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-138 от 17.12.2019). Организации будут обучать учеников по дополнительным общеразвивающим программам в сфере информационных технологий.

Предполагается, что проект послужит стимулом для обновления содержательной базы образования, а также даст школьникам и учителям возможность ориентироваться в цифровом пространстве. При помощи ЦОС улучшится качество образования, так как педагоги смогут эффективнее повышать квалификацию, а в школах появится необходимая инфраструктура для совершенствования учебного процесса.

Как будет работать проект ЦОС в школах?

Вопреки распространенному среди родителей мнению, введение ЦОС в российских школах — это не переход на дистанционное обучение и не отказ от личного посещения детьми школ. Цифровая образовательная среда направлена в первую очередь на то, чтобы расширить интерактивность процесса обучения, а не подменить собой живое общение с педагогом.

ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и технических условий, которым должна соответствовать современная школа.

Внедрение в российских школах ЦОС даст учащимся и педагогам следующие преимущества:

- доступ к высокоскоростному интернету в школе (100 Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских);

- доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно будет улучшить знания по предметам;

- возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу;

- возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные журналы, расписание и так далее будут заполняться онлайн;

- возможность получать информацию о процессе обучения на различных государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»;

- получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков;

- автоматизация процессов, которая избавит педагогов от лишней бумажной работы с отчетами — предполагается, что специальные программы будут самостоятельно анализировать данные обо всех учениках, что существенно облегчит работу по сбору информации об успешности образовательного процесса.

Такие изменения наиболее актуальны для отдаленных российских регионов — при помощи ЦОС они получат доступ к передовым образовательным стандартам и технологиям, что существенно повысит качество обучения.

Возможные проблемы ЦОС

Цифровые технологии внедряются практически во все сферы жизни современных людей и влияют не только на развитие отдельной страны, но и всего мира. Чтобы быть конкурентоспособным на глобальном уровне, государству необходимы специалисты, умеющие работать с современными информационными технологиями. Именно поэтому начинать цифровое обучение целесообразно уже со школы.

Однако при цифровизации образования общество может столкнуться с разными рисками, предотвратить которые нужно еще на этапе внедрения ЦОС в российских школах. В таблице ниже рассмотрены возможные проблемы и предполагаемые пути их решения.

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо составить сильную дидактическую и методическую базу перехода к цифровому обучению.

Зачастую в обществе высказываются опасения, что с введением «Цифровой образовательной среды» живое общение учителей и учеников заменят онлайн-уроками. Однако на самом деле речь идет не об отказе от традиционных школьных занятий, а о расширении возможностей обучения.

Эксперимент по внедрению в России «Цифровой образовательной среды»

Изначально Министерство просвещения анонсировало внедрение «Цифровой образовательной среды» в 14 регионах России:

- края: Алтайский и Пермский;

- области: Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская;

- Ямало-Ненецкий автономный округ.

Однако в Постановлении Правительства, которое было принято 7 декабря 2020 года, перечня регионов нет. Возможно, этот список появится позже.

- Создание и запуск платформы ЦОС и тестирование ее функционала. Для достижения этой цели во время экспериментального периода будет необходимо:

- автоматизировать образовательный процесс и сделать его более унифицированным;

- усовершенствовать независимую диагностику качества образования;

- организовать процесс обучения с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

- отработать технологию обработки большого количества информации.

- Оснащение образовательных учреждений необходимыми техническими средствами: быстрым интернетом, компьютерами, программным обеспечением, системами контроля, камерами видеонаблюдения и так далее.

- Интеграция ЦОС и портала «Госуслуг». Планируется, что в течение года после начала эксперимента на «Госуслугах» появится вкладка «Мое образование». Через этот сервис родители и ученики в режиме одного окна смогут пользоваться образовательными ресурсами.

- Создание и запуск региональных информационных ресурсов, с помощью которых можно будет обеспечить электронный документооборот, учет достижений учеников, планирование финансово-хозяйственной деятельности школы и многое другое.

Эксперимент поможет определить пошаговый алгоритм внедрения во всех школах России «Цифровой образовательной среды».

Введут ли в России дистанционное обучение?

С весны 2020 и до конца прошлого учебного года российские школы работали в режиме дистанционного обучения. В новом учебном году учебные заведения также время от времени переходят на дистанционку в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом ученики, родители и учителя нередко сталкиваются с различными сложностями: нехватка оборудования, отсутствие технологических средств для проведения онлайн-уроков, нехватка методических разработок для дистанционных занятий. Из-за этого в обществе возникло негативное отношение к дистанционному образованию.

Кроме того, в интернете начала появляться информация о том, что в России планируется полностью перейти к дистанционному обучению — такие сообщения также вызывают много вопросов как у учителей, так и у учеников и их родителей.

На самом деле перед ЦОС никогда не стояла задача полностью отказаться от традиционной системы обучения и упразднить необходимость посещения детьми школы — речь шла лишь о внедрении различных электронных и технических средств для повышения качества образования.

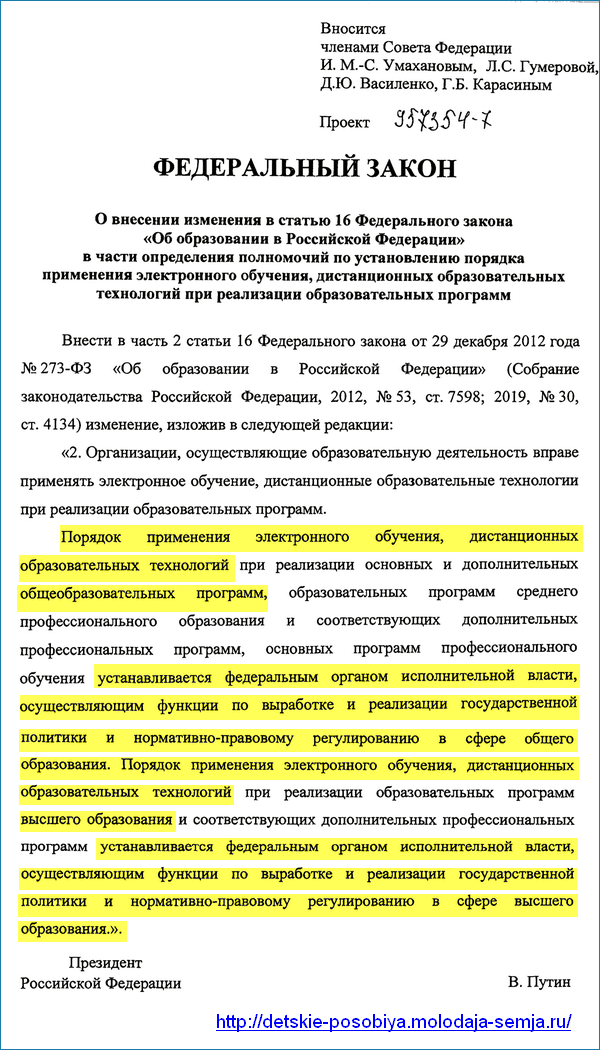

Также оживленную дискуссию вызвал законопроект № 957354-7. Его название — «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». Многие подумали, что цель этой инициативы — перевести все школы на дистанционное обучение.

Однако один из авторов законопроекта, глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова объяснила, что перевод образовательных учреждений на дистанционный режим работы стал вынужденной неотложной мерой на период коронавируса. При этом выяснилось, что в российском законодательстве не описаны многие вопросы, касающиеся проведения онлайн-уроков. Новый законопроект направлен именно на восполнение ряда пробелов в действующих законах.

В частности, поправки уточнят полномочия Минпросвещения и Минобрнауки при реализации онлайн-программ в образовании. В результате министерства смогут прописать подробный регламент дистанционного обучения, а в случае чрезвычайной ситуации, когда обучение в школах нужно будет перевести в онлайн-формат, каждое образовательное учреждение будет иметь четкую и подробную инструкцию. По состоянию на январь 2021 этот законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении.

Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект № 963511-7, в котором предлагается сделать дистанционный формат обучения добровольным, за исключением случаев введения в регионе или стране режимов ЧС, ЧП или повышенной готовности. То есть переводить весь процесс обучения в онлайн-формат на постоянной основе в ближайшее время не планируется.

Дистанционное обучение в 2020-2021 учебном году

С 1 сентября 2020 года о внедрении всероссийского дистанционного формата работы школ объявлено не было. Руководства отдельных регионов и образовательных организаций принимают решение о целесообразном режиме учебы в зависимости от эпидемиологической обстановки. По состоянию на январь 2021 года возвращать всероссийский дистант (как это было весной 2020) не планируется.

При этом в школах должны соблюдаться все рекомендации по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, перечисленные в Постановлении главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020.

Источник: detskie-posobiya.molodaja-semja.ru