Данная статья носит справочный характер и по своей структуре очень напоминает материалы о графиках и свойствах элементарных функций. С тем отличием, что вместо «плоских» графиков мы рассмотрим наиболее распространенные пространственные поверхности, а также научимся грамотно их строить от руки. Я довольно долго подбирал программные средства для построения трёхмерных чертежей и нашёл пару неплохих приложений, но, несмотря на всё удобство использования, эти программы плохо решают важный практический вопрос. Дело в том, что в обозримом историческом будущем студенты по-прежнему будут вооружены линейкой с карандашом, и, даже располагая качественным «машинным» чертежом, многие не смогут корректно перенести его на клетчатую бумагу. Поэтому в методичке особое внимание уделено технике ручного построения, и значительная часть иллюстраций страницы представляет собой handmade-продукт.

Чем отличается этот справочный материал от аналогов?

Обладая приличным практическим опытом, я очень хорошо знаю, с какими поверхностями чаще всего приходится иметь дело в реальных задачах высшей математики, и надеюсь, что эта статья поможет вам в кратчайшие сроки пополнить свой багаж соответствующими знаниями и прикладными навыками, которых в 90-95% случаев должно хватить.

Гениальные строительные идеи совершенно нового уровня

Что нужно уметь на данный момент?

Во-первых, необходимо уметь правильно строить пространственную декартову систему координат (см. начало статьи Графики и свойства функций).

Во-вторых, необходимо уметь откладывать точки в этой системе координат; об этом я достаточно подробно рассказал на уроках Уравнениях прямой в пространстве и Треугольная пирамида.

Далее считаем, что все события происходят в прямоугольной системе координат.

Что вы приобретёте после прочтения этой статьи?

Бутылку После освоения материалов урока вы научитесь быстро определять тип поверхности по её функции и/или уравнению, представлять, как она расположена в пространстве, и, конечно же, выполнять чертежи. Ничего страшного, если не всё уложится в голове с 1-го прочтения – к любому параграфу по мере надобности всегда можно вернуться позже.

Информация по силам каждому – для её освоения не нужно каких-то сверхзнаний, особого художественного таланта и пространственного зрения.

На практике пространственная поверхность обычно задаётся функцией двух переменных или уравнением вида (константа правой части чаще всего равна нулю либо единице). Первое обозначение больше характерно для математического анализа, второе – для аналитической геометрии. Уравнение , по существу, является неявно заданной функцией 2 переменных, которую в типовых случаях легко привести к виду . Напоминаю простейший пример c первого урока по теме ФНП:

– функция плоскости в явном виде .

Давайте с неё и начнём:

Распространенные уравнения плоскостей

Типовые варианты расположения плоскостей в прямоугольной системе координат детально рассмотрены в самом начале статьи Уравнение плоскости. Тем не менее, ещё раз остановимся на уравнениях, которые имеют огромное значение для практики.

Лучшие идеи и приспособления для строительства

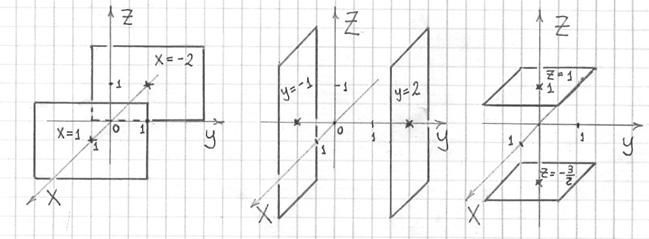

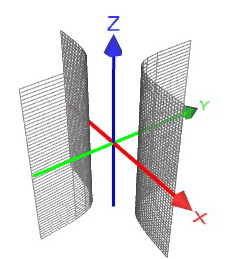

Прежде всего, вы должны на полном автомате узнавать уравнения плоскостей, которые параллельны координатным плоскостям . Фрагменты плоскостей стандартно изображают прямоугольниками, которые в последних двух случаях выглядят, как параллелограммы. По умолчанию размеры можно выбрать любые (в разумных пределах, конечно), при этом желательно, чтобы точка, в которой координатная ось «протыкает» плоскость являлась центром симметрии:

Строго говоря, координатные оси местами следовало изобразить пунктиром, но во избежание путаницы будем пренебрегать данным нюансом.

Тем, кто ещё не успел, настоятельно рекомендую ознакомиться с указанной выше статьёй и понять неформальный смысл этих уравнений. Повторим заодно и соответствующие неравенства:

– (левый чертёж) неравенство задаёт дальнее от нас полупространство, исключая саму плоскость ;

– (средний чертёж) неравенство задаёт правое полупространство, включая плоскость ;

– (правый чертёж) двойное неравенство задаёт «слой», расположенный между плоскостями , включая обе плоскости.

Для самостоятельной разминки:

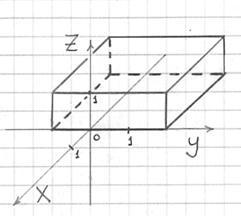

Изобразить тело, ограниченное плоскостями

Составить систему неравенств, определяющих данное тело.

Из-под грифеля вашего карандаша должен выйти старый знакомый прямоугольный параллелепипед. Не забывайте, что невидимые рёбра и грани нужно прочертить пунктиром. Готовый чертёж в конце урока.

Пожалуйста, НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ учебными задачами, даже если они кажутся слишком простыми. А то может статься, раз пропустили, два пропустили, а затем потратили битый час, вымучивая трёхмерный чертёж в каком-нибудь реальном примере. Кроме того, механическая работа поможет гораздо эффективнее усвоить материал и развить интеллект! Не случайно в детском саду и начальной школе детей загружают рисованием, лепкой, конструкторами и другими заданиями на мелкую моторику пальцев. Простите за отступление, не пропадать же двум моим тетрадям по возрастной психологии =)

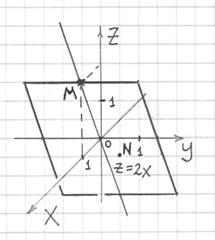

Следующую группу плоскостей условно назовём «прямыми пропорциональностями» – это плоскости, проходящие через координатные оси:

1) уравнение вида (здесь и далее ) задаёт плоскость, проходящую через ось ;

2) уравнение вида задаёт плоскость, проходящую через ось ;

3) уравнение вида задаёт плоскость, проходящую через ось .

Хотя формальный признак очевиден (какая переменная отсутствует в уравнении – через ту ось и проходит плоскость), всегда полезно понимать суть происходящих событий:

Как лучше осуществить построение? Предлагаю следующий алгоритм:

Сначала перепишем уравнение в виде , из которого хорошо видно, что «игрек» может принимать любые значения. Зафиксируем значение , то есть, будем рассматривать координатную плоскость . Уравнения задают пространственную прямую, лежащую в данной координатной плоскости. Изобразим эту линию на чертеже. Прямая проходит через начало координат, поэтому для её построения достаточно найти одну точку. Пусть . Откладываем точку и проводим прямую.

Теперь возвращаемся к уравнению плоскости . Поскольку «игрек» принимает любые значения, то построенная в плоскости прямая непрерывно «тиражируется» влево и вправо. Именно так и образуется наша плоскость , проходящая через ось . Чтобы завершить чертёж, слева и справа от прямой откладываем две параллельные линии и поперечными горизонтальными отрезками «замыкаем» символический параллелограмм:

Так как условие не накладывало дополнительных ограничений, то фрагмент плоскости можно было изобразить чуть меньших или чуть бОльших размеров.

Ещё раз повторим смысл пространственного линейного неравенства на примере . Как определить полупространство, которое оно задаёт? Берём какую-нибудь точку, не принадлежащую плоскости , например, точку из ближнего к нам полупространства и подставляем её координаты в неравенство:

Получено верное неравенство, значит, неравенство задаёт нижнее (относительно плоскости ) полупространство, при этом сама плоскость не входит в решение.

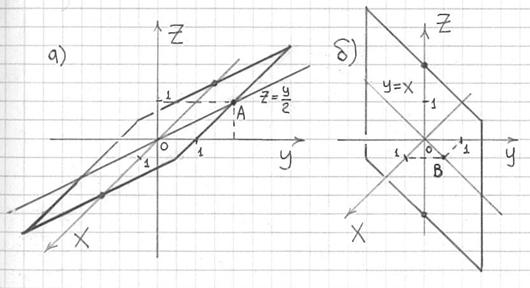

Построить плоскости

а) ;

б) .

Это задания для самостоятельного построения, в случае затруднений используйте аналогичные рассуждения. Краткие указания и чертежи в конце урока.

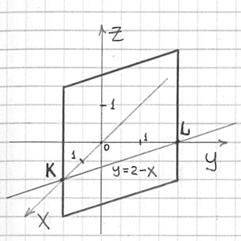

На практике особенно распространены плоскости, параллельные оси . Частный случай, когда плоскость проходит через ось, только что был в пункте «бэ», и сейчас мы разберём более общую задачу:

Решение: в уравнение в явном виде не участвует переменная «зет», а значит, плоскость параллельна оси аппликат. Применим ту же технику, что и в предыдущих примерах.

Перепишем уравнение плоскости в виде из которого понятно, что «зет» может принимать любые значения. Зафиксируем и в «родной» плоскости начертим обычную «плоскую» прямую . Для её построения удобно взять опорные точки .

Поскольку «зет» принимает все значения, то построенная прямая непрерывно «размножается» вверх и вниз, образуя тем самым искомую плоскость . Аккуратно оформляем параллелограмм разумной величины:

Готово.

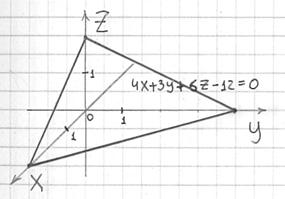

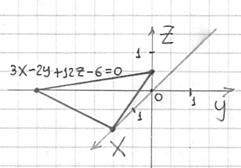

Уравнение плоскости в отрезках

Важнейшая прикладная разновидность. Если все коэффициенты общего уравнения плоскости отличны от нуля, то оно представимо в виде , который называется уравнением плоскости в отрезках. Очевидно, что плоскость пересекает координатные оси в точках , и большое преимущество такого уравнения состоит в лёгкости построения чертежа:

Решение: сначала составим уравнение плоскости в отрезках. Перебросим свободный член направо и разделим обе части на 12:

Делаем дроби трёхэтажными:

Именно так! – ведь знаменатели могут оказаться и дробными. Но в данном случае всё разделилось нацело:

Таким образом, плоскость проходит через точки . В целях самоконтроля координаты каждой точки устно подставим в исходное уравнение . После чего выполним чертёж:

В отличие от предыдущих примеров здесь фрагмент плоскости изображается в виде треугольника, который в общем случае может «прорисоваться» в любом из восьми октантов.

Задание для тренировки:

Краткое решение и чертёж в конце урока.

Переходим к другой обширной группе обитателей 3D-мира:

Цилиндрические поверхности

Или, если короче – цилиндры.

! Примечание: в ряде источников информации под цилиндром понимается исключительно геометрическое тело, а не поверхность!

Следует отметить, что в математике под этими терминами скрывается не совсем то, что обычно подразумевает обыватель, и класс цилиндрических поверхностей не ограничивается чёрным цилиндром на голове:

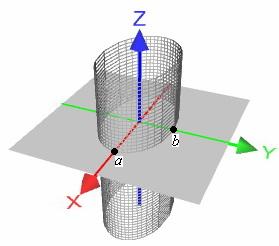

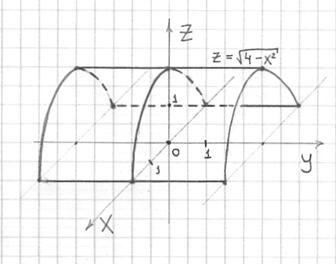

Построить поверхность, заданную уравнением

…что за дела? Не опечатка ли здесь? Вроде как дано каноническое уравнение эллипса…

Нет, здесь не опечатка и все дела происходят именно в пространстве! Исследуем предложенную поверхность тем же методом, что недавно использовали для плоскостей. Перепишем уравнение в виде , из которого следует, что «зет» принимает любые значения. Зафиксируем и построим в плоскости эллипс . Так как «зет» принимает все значения, то построенный эллипс непрерывно «тиражируется» вверх и вниз. Легко понять, что поверхность бесконечна:

Данная поверхность называется эллиптическим цилиндром. Эллипс (на любой высоте) называется направляющей цилиндра, а параллельные прямые, проходящие через каждую точку эллипса называются образующими цилиндра (которые в прямом смысле слова его и образуют). Ось является осью симметрии поверхности (но не её частью!).

Координаты любой точки, принадлежащей данной поверхности, обязательно удовлетворяют уравнению .

Пространственное неравенство задаёт «внутренность» бесконечной «трубы», включая саму цилиндрическую поверхность, и, соответственно, противоположное неравенство определяет множество точек вне цилиндра.

В практических задачах наиболее популярен частный случай, когда направляющей цилиндра является окружность:

Построить поверхность, заданную уравнением

Бесконечную «трубу» изобразить невозможно, поэтому художества ограничиваются, как правило, «обрезком».

Сначала удобно построить окружность радиуса в плоскости , а затем ещё пару окружностей сверху и снизу. Полученные окружности (направляющие цилиндра) аккуратно соединяем четырьмя параллельными прямыми (образующими цилиндра):

Не забываем использовать пунктир для невидимых нам линий.

Координаты любой точки, принадлежащей данному цилиндру, удовлетворяют уравнению . Координаты любой точки, лежащей строго внутри «трубы», удовлетворяют неравенству , а неравенство задаёт множество точек внешней части. Для лучшего понимания рекомендую рассмотреть несколько конкретных точек пространства и убедиться в этом самостоятельно.

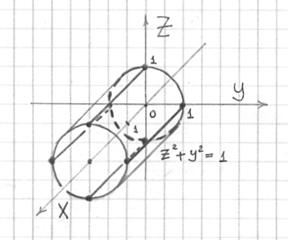

Построить поверхность и найти её проекцию на плоскость

Перепишем уравнение в виде из которого следует, что «икс» принимает любые значения. Зафиксируем и в плоскости изобразим окружность – с центром в начале координат, единичного радиуса. Так как «икс» непрерывно принимает все значения, то построенная окружность порождает круглый цилиндр с осью симметрии . Рисуем ещё одну окружность (направляющую цилиндра) и аккуратно соединяем их прямыми (образующими цилиндра). Местами получились накладки, но что делать, такой уж наклон:

На этот раз я ограничился кусочком цилиндра на промежутке и это не случайно. На практике зачастую и требуется изобразить лишь небольшой фрагмент поверхности.

Тут, к слову, получилось 6 образующих – две дополнительные прямые «закрывают» поверхность с левого верхнего и правого нижнего углов.

Теперь разбираемся с проекцией цилиндра на плоскость . Многие читатели понимают, что такое проекция, но, тем не менее, проведём очередную физкульт-пятиминутку. Пожалуйста, встаньте и склоните голову над чертежом так, чтобы остриё оси смотрело перпендикулярно вам в лоб. То, чем с этого ракурса кажется цилиндр – и есть его проекция на плоскость . А кажется он бесконечной полосой, заключенным между прямыми , включая сами прямые. Данная проекция – это в точности область определения функций (верхний «жёлоб» цилиндра), (нижний «жёлоб»).

Давайте, кстати, проясним ситуацию и с проекциями на другие координатные плоскости. Пусть лучи солнца светят на цилиндр со стороны острия и вдоль оси . Тенью (проекцией) цилиндра на плоскость является аналогичная бесконечная полоса – часть плоскости , ограниченная прямыми ( – любое), включая сами прямые.

А вот проекция на плоскость несколько иная. Если смотреть на цилиндр из острия оси , то он спроецируется в окружность единичного радиуса , с которой мы начинали построение.

Построить поверхность и найти её проекции на координатные плоскости

Это задача для самостоятельного решения. Если условие не очень понятно, возведите обе части в квадрат и проанализируйте результат; выясните, какую именно часть цилиндра задаёт функция . Используйте методику построения, неоднократно применявшуюся выше. Краткое решение, чертёж и комментарии в конце урока.

Эллиптические и другие цилиндрические поверхности могут быть смещены относительно координатных осей, например:

(по знакомым мотивам статьи о линиях 2-го порядка) – цилиндр единичного радиуса с линией симметрии, проходящей через точку параллельно оси . Однако на практике подобные цилиндры попадаются довольно редко, и совсем уж невероятно встретить «косую» относительно координатных осей цилиндрическую поверхность.

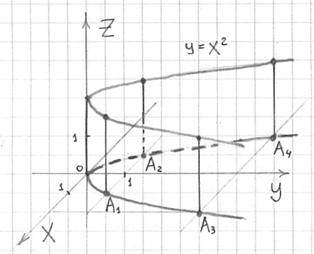

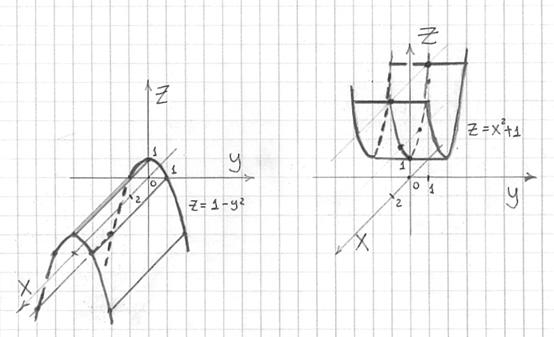

Параболические цилиндры

Как следует из названия, направляющей такого цилиндра является парабола.

Построить поверхность и найти её проекции на координатные плоскости.

Не мог удержаться от этого примера =)

Решение: идём проторенной тропой. Перепишем уравнение в виде , из которого следует, что «зет» может принимать любые значения. Зафиксируем и построим обычную параболу на плоскости , предварительно отметив тривиальные опорные точки . Поскольку «зет» принимает все значения, то построенная парабола непрерывно «тиражируется» вверх и вниз до бесконечности. Откладываем такую же параболу, скажем, на высоте (в плоскости) и аккуратно соединяем их параллельными прямыми (образующими цилиндра):

Напоминаю полезный технический приём: если изначально нет уверенности в качестве чертежа, то линии сначала лучше прочертить тонко-тонко карандашом. Затем оцениваем качество эскиза, выясняем участки, где поверхность скрыта от наших глаз, и только потом придаём нажим грифелю.

1) Проекцией цилиндра на плоскость является парабола . Следует отметить, что в данном случае нельзя рассуждать об области определения функции двух переменных – по той причине, что уравнение цилиндра не приводимо к функциональному виду .

2) Проекция цилиндра на плоскость представляет собой полуплоскость , включая ось

3) И, наконец, проекцией цилиндра на плоскость является вся плоскость .

Построить параболические цилиндры:

а) , ограничиться фрагментом поверхности в ближнем полупространстве;

б) на промежутке

В случае затруднений не спешим и рассуждаем по аналогии с предыдущими примерами, благо, технология досконально отработана. Не критично, если поверхности будут получаться немного корявыми – важно правильно отобразить принципиальную картину. Я и сам особо не заморачиваюсь над красотой линий, если получился сносный чертёж «на троечку», обычно не переделываю. В образце решения, кстати, использован ещё один приём, позволяющий улучшить качество чертежа 😉

Гиперболические цилиндры

Направляющими таких цилиндров являются гиперболы. Этот тип поверхностей, по моим наблюдениям, встречается значительно реже, чем предыдущие виды, поэтому я ограничусь единственным схематическим чертежом гиперболического цилиндра :

Принцип рассуждения здесь точно такой же – обычная школьная гипербола из плоскости непрерывно «размножается» вверх и вниз до бесконечности.

Рассмотренные цилиндры относятся к так называемым поверхностям 2-го порядка, и сейчас мы продолжим знакомиться с другими представителями этой группы:

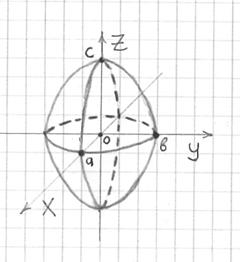

Эллипсоид. Сфера и шар

Каноническое уравнение эллипсоида в прямоугольной системе координат имеет вид , где – положительные числа (полуоси эллипсоида), которые в общем случае различны. Эллипсоидом называют как поверхность, так и тело, ограниченное данной поверхностью. Тело, как многие догадались, задаётся неравенством и координаты любой внутренней точки (а также любой точки поверхности) обязательно удовлетворяют этому неравенству. Конструкция симметрична относительно координатных осей и координатных плоскостей:

Происхождение термина «эллипсоид» тоже очевидно: если поверхность «разрезать» координатными плоскостями, то в сечениях получатся три различных (в общем случае) эллипса. В зависимости от значений эллипсоид может быть вытянут вдоль любой оси, причём вытянут достаточно далеко.

Если две полуоси совпадают, то данную поверхность/тело называют эллипсоидом вращения. Так, например, эллипсоид получен вращением эллипса вокруг оси (представьте мысленно).

Небольшая задачка для самостоятельного решения:

Построить эллипсоид . Записать уравнение порождающего эллипса и ось, вокруг которой осуществляется его вращение.

Чертёж и краткий комментарий в конце урока.

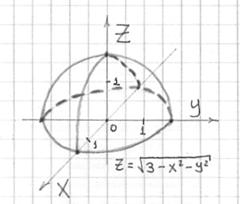

В случае равенства всех полуосей , эллипсоид вырождается в сферу:

– данное уравнение задаёт сферу с центром в начале координат радиуса .

Тело, ограниченное сферой, называется шаром. Неравенство определяет шар с центром в начале координат радиуса . И, соответственно, противоположному условию удовлетворяют координаты любой внешней точки.

Разделаемся с аппетитным Колобком:

Построить поверхность . Найти функции, задающие верхнюю и нижнюю полусферу, указать их области определения. Записать аналитическое выражение шара, ограниченного данной сферой и проверить, принадлежат ли ему точки

Решение: уравнение задаёт сферу с центром в начале координат радиуса 2. Здесь, как и в примерах с параболическими цилиндрами, выгодно уменьшить масштаб чертежа:

Выразим «зет»:

– функция, задающая верхнюю полусферу;

– функция, задающая нижнюю полусферу.

Областью определения каждой функции является круг с центром в начале координат радиуса 2 (проекция полусфер на плоскость ).

Неравенство определяет шар с центром в начале координат радиуса 2. Подставим координаты точек в данное неравенство:

Получено неверное неравенство, следовательно, точка «дэ» лежит вне шара.

Получено верное неравенство, значит, точка «эф» принадлежит шару, а конкретнее – его границе (сфере).

Материал о сферах и шарах достаточно прост, и я предлагаю вам чисто символическое задание для самостоятельного решения:

Найти область определения функции двух переменных и построить соответствующую поверхность.

Краткое решение и чертёж в конце урока.

Кстати, наша планета, кто не знает, чуть-чуть, но таки не шар.

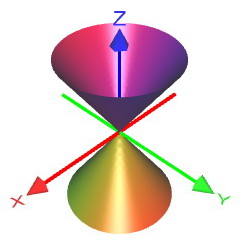

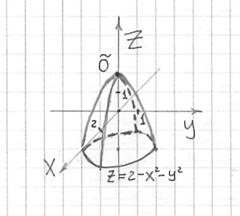

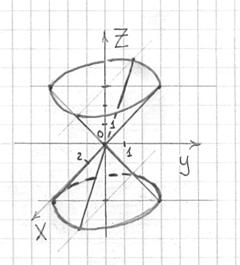

Коническая поверхность

Каноническое уравнение в декартовых координатах задаёт коническую поверхность 2-го порядка или, если короче, конус. Но это опять же не совсем тот конический колпак, который всем знаком со времён далёкого детства.

Форму многих поверхностей удобно исследовать методом сечений, который я потихоньку начал использовать ещё в предыдущих параграфах. Суть метода состоит в том, что мы «рассекаем пациентов» плоскостями (прежде всего, координатными), и получившиеся сечения позволяют нам хорошо понять, как выглядит та или иная поверхность.

Перепишем уравнение в виде и исследуем сечения конуса плоскостями , параллельными плоскости . Подставим в уравнение конической поверхности:

Очевидно, что случаю соответствует уравнение , задающее пару мнимых пересекающихся прямых с единственной действительной точкой пересечения в начале координат. Данная точка называется вершиной конуса.

Если же , то уравнение задаёт эллипсы различных размеров, причём из последнего уравнения хорошо видно, что с увеличением абсолютных значений «цэ большого» полуоси эллипсов неограниченно возрастают. Таким образом, коническая поверхность бесконечна:

Если коническую поверхность «разрезать» произвольной плоскостью (которая проходит через ось ), то в сечении получатся две пересекающиеся в начале координат прямые. Множество таких сечений, собственно, и образует коническую поверхность.

И логично, что каждая из этих прямых называется образующей конуса.

На практике почти всегда приходится иметь дело с конусом вращения, в котором сечения плоскостями представляют собой окружности. И во многих практических задачах типичен следующий «опознавательный» вид уравнения:

– с «зет» в левой части и равными коэффициентами при и .

Как многие догадались, функция задаёт верхнюю часть конуса, а функция – его нижнюю часть.

Распространённая вариация по теме:

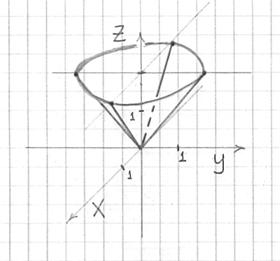

Решение: уравнение имеет вид и определяет половину конуса, располагающуюся в верхнем полупространстве. Вершина конической поверхности, понятно, расположена в начале координат, но как построить всё остальное?

Возведём обе части исходного уравнения в квадрат:

Далее выберем небольшое положительное значение «зет», например , и найдём линию пересечения этой плоскости с нашей поверхностью:

– окружность радиуса .

Пояснение на всякий случай: подставили в 1-е уравнение

Теперь на высоте изобразим окружность и аккуратно проведём 4 образующие конуса:

Образующие, в принципе, можно было продолжить и выше плоскости .

Не забываем, что уравнение задаёт только верхнюю часть поверхности и поэтому никаких «хвостиков» в нижнем полупространстве быть не должно.

Пожалуй, простейшая коническая поверхность:

Построить коническую поверхность . Записать неравенства, определяющие внутреннюю и внешнюю часть конуса.

В образце решения изображён фрагмент конуса, расположенный между плоскостями . Ну, а с неравенствами, думаю, сообразите самостоятельно. В случае мучительных сомнений всегда можно взять точку (внутри или снаружи конуса) и проверить, удовлетворяют ли её координаты неравенству.

В заключение статьи подробно рассмотрим ещё одну мегапопулярную поверхность:

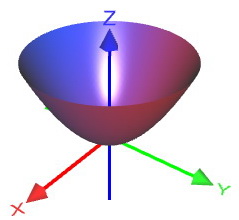

Эллиптический параболоид

Каноничный эллиптический параболоид в прямоугольной системе задаётся уравнением . Данная поверхность выглядит бесконечной чашей:

Название «эллиптический параболоид» тоже произошло из результатов исследования сечений. В горизонтальных сечениях плоскостями получаются различные эллипсы:

, в частности, при эллипс вырождается в точку (начало координат), которая называется вершиной эллиптического параболоида.

А вертикальные сечения плоскостями, параллельными оси , представляют собой различные параболы. Например, сечение координатной плоскостью :

– парабола, лежащая в плоскости .

Или сечение плоскостью :

– парабола, лежащая в плоскости .

Отсюда и эллиптический параболоид.

На практике обычно встречается упрощенная версия поверхности с горизонтальными сечениями-окружностями. Перепишем каноническое уравнение в прикладном функциональном виде:

– характерным признаком функции, как и в ситуации с конусом, является равенство коэффициентов при .

Построить поверхность . Записать неравенства, определяющие внутреннюю и внешнюю часть эллиптического параболоида.

Решение: используем ту же методику, что и при построении конической поверхности. Рассмотрим какое-нибудь не очень большое значение «зет», здесь удобно выбрать , и найдём сечение эллиптического параболоида этой плоскостью:

– окружность радиуса 2.

Теперь на высоте изобразим данную окружность и аккуратно соединим её с вершиной (началом координат) двумя параболами. В результате получится такая вот симпатичная чашка:

Рассматриваемый частный случай параболоида с горизонтальными сечениями-окружностями также называют параболоидом вращения, поскольку его можно получить вращением параболы вокруг оси

С неравенствами ничего нового. Нетрудно догадаться, что неравенство или, если развернуть запись в более привычном порядке, определяет множество точек внутри чаши (т.к. неравенство строгое, то сама поверхность не входит в решение). И, соответственно, неравенство задаёт множество внешних точек.

По моим наблюдениям, на практике часто встречается эллиптический параболоид вида , который выглядит точно так же, но мигрировал вершиной в точку . Именно такую поверхность мы исследовали с помощью линий уровня в Примере № 14 первого урока темы.

Ещё одно типичное расположение эллиптического параболоида:

Решение: если коэффициенты при отрицательны (сразу оба), то чаша параболоида «смотрит вниз». Вершина поверхности расположена в точке . Это понятно не только интуитивно, но и подкрепляется простым аналитическим рассуждением: очевидно, что рассмотрев любую другую пару значений мы уменьшим функцию . Таким образом, в точке достигается максимум функции двух переменных.

В целях построения поверхность удобно «отсечь» плоскостью . Сечение представляет собой:

– окружность радиуса 2.

Выполним чертёж:

Готово.

Заключительное задание для самостоятельного решения:

Построить эллиптический параболоид

Чертёж в конце урока, который приблизился к своему завершению.

Среди поверхностей 2-го порядка за кадром остались редко встречающиеся на практике:

( ниже перечислены канонические уравнения, в которых – положительные числа)

Более подробную информацию об этих поверхностях можно почерпнуть в учебнике аналитической геометрии либо другом источнике информации, в частности, в Википедии, на которую проставлены ссылки. Если возникнет необходимость выполнить их построение – используйте метод сечений, он действительно прост и эффективен!

Я бы с радостью всё рассказал, но, во-первых, это нецелесообразно с практической точки зрения, а во-вторых, размер статьи подходит к той опасной грани, после которой посетители сайта будут считать автора не только фанатом, но и начнут всерьёз опасаться за его здоровье. Впрочем, санитары разрешили мне ещё немного посидеть за компьютером =)

А если серьёзно, то этой статьи я опасался чуть ли не с первых дней создания сайта ввиду большого объема работы. Но вот, наконец, клуб любителей функций двух переменных широко распахнул двери, и теперь-то уж мы с вами оттянемся в полный рост =)

Решения и чертежи:

Пример 1: Решение: выполним чертёж:

Данное тело определяется системой

Пример 3: Решение: а) Сначала удобно построить прямую , лежащую в плоскости . Используем начало координат, и, например, точку . б) Сначала удобно построить прямую , лежащую в плоскости . Используем начало координат, и, например, точку .

Пример 6: Решение: запишем уравнение плоскости в отрезках:

Выполним чертёж:

Пример 10: Решение: функция задаёт верхнюю часть цилиндра :

Проекция на плоскость : часть данной плоскости, ограниченная «плоскими» прямыми (включая прямые).

Проекция на плоскость : часть данной плоскости, ограниченная прямыми ( – любое), включая сами прямые.

Проекция на плоскость : полуокружность

Пример 12: Чертежи:

Пример 13: Решение: данный эллипсоид получен вращением эллипса (плоскость ) вокруг оси :

Примечание: также можно считать, что вращается эллипс , лежащий в плоскости .

Пример 15: Решение: областью определения данной функции является круг с центром в начале координат радиуса . Функция задаёт полусферу, лежащую в верхнем полупространстве, с центром в начале координат радиуса :

Пример 17: Решение: сечения конуса плоскостями представляют собой окружности . Выполним чертёж:

Неравенство задаёт множество точек, находящихся внутри конуса; неравенство задаёт множество внешних точек.

Пример 20: Решение: вершина параболоида находится в точке . Выполним чертёж:

(Переход на главную страницу)

«Всё сдал!» — онлайн-сервис помощи студентам

Zaochnik.com – профессиональная помощь студентам,

cкидкa 17% на первый зaкaз, при оформлении введите прoмoкoд: 5530-xr4ys

Источник: www.mathprofi.ru

Лекция 7. Поверхности

По вопросам репетиторства по начертательной геометрии, вы можете связаться любым удобным способом в разделе Контакты . Возможно очное и дистанционное обучение по Skype: 1250 р./ак.ч.

7.1. Поверхности. Образование и задание поверхности на чертеже

Поверхности составляют широкое многообразие объектов трехмерного пространства. Инженерная деятельность человека связана непосредственно с проектированием, конструированием и изготовлением различных поверхностей. Большинство задач прикладной геометрии сводится к автоматизации проектно-конструкторского процесса и воспроизведения сложных поверхностей. Способы формообразования и отображения поверхностей составляют основу инструментальной базы трехмерного моделирования современных систем автоматизированного проектирования.

Рассматривая поверхности как непрерывное множество точек, между координатами которых может быть установлена зависимость, определяемая уравнением вида F(x,y,z)=0, можно выделить алгебраические поверхности (F(x,y,z)— многочлен n-ой степени и трансцендентные (F(x,y,z)— трансцендентная функция.

Если алгебраическая поверхность описывается уравнением n-й степени, то поверхность считается поверхностью n-го порядка. Произвольно расположенная секущая плоскость пересекает поверхность по кривой того же порядка (иногда распадающейся или мнимой), какой имеет исследуемая поверхность. Порядок поверхности может быть определен также числом точек её пересечения с произвольной прямой, не принадлежащей целиком поверхности, считая все точки (действительные и мнимые).

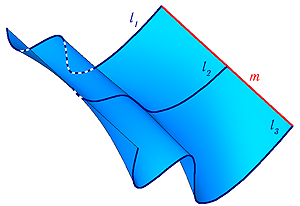

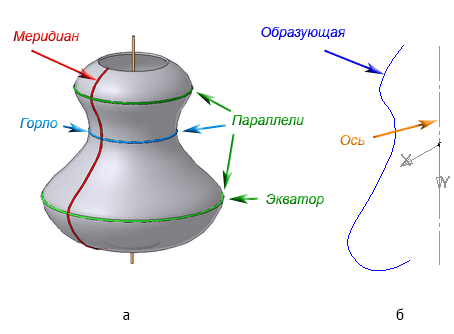

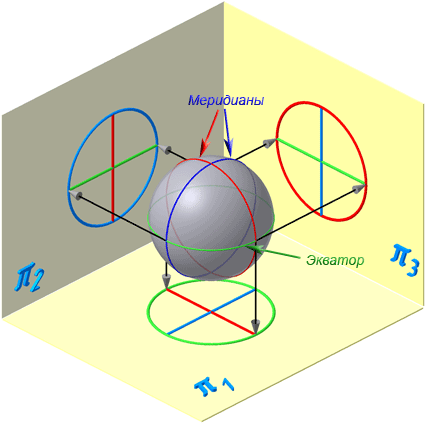

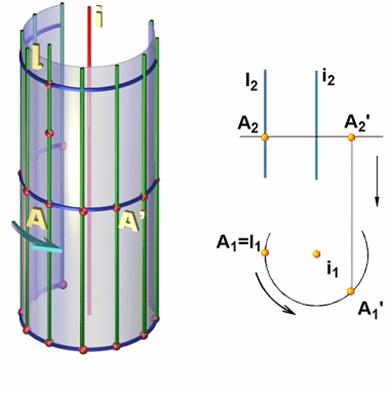

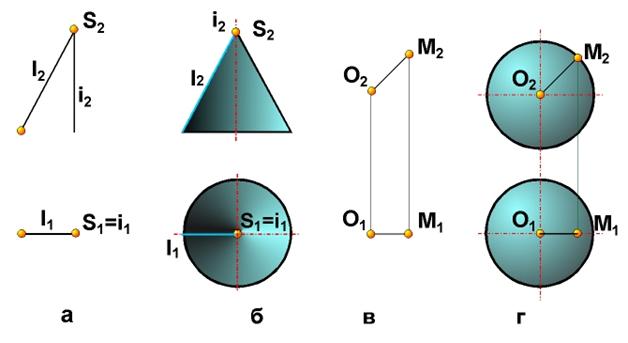

Поверхность можно рассматривать, как совокупность последовательных положений l1,l2… линии l перемещающейся в пространстве по определенному закону (Рисунок 7.1). В процессе образования поверхности линия l может оставаться неизменной или менять свою форму — изгибаться или деформироваться. Для наглядности изображения поверхности на эпюре Монжа закон перемещения линии l целесообразно задавать графически в виде одной линии или целого семейства линий (m, n, p…).

Подвижную линию принято называть образующей (li), неподвижные – направляющими (m). Такой способ образования поверхности принято называть кинематическим .

Примером такого способа могут служить все технологические процессы обработки металлов режущей кромкой, когда поверхность изделия несёт на себе «отпечаток» режущей кромки резца, т.е. её поверхность можно рассматривать как множество линий конгруэнтных профилю резца.

Рисунок 7.1 — Кинематическая поверхность

По виду образующей различают поверхности линейчатые и нелинейчатые , образующая первых – прямая линия, вторых – кривая.

Линейчатые поверхности в свою очередь разделяют на развертывающиеся , которые можно без складок и разрывов развернуть на плоскость и неразвертывающиеся .

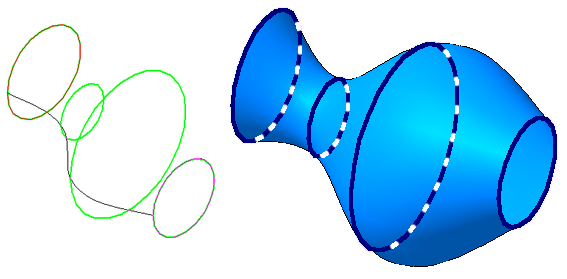

Значительный класс поверхностей формируется движением окружности постоянного или переменного радиуса. Такие поверхности носят название циклические (Рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 — Циклическая поверхность

Если группировать поверхности по закону движения образующей линии, то большинство встречающихся в технике поверхностей можно разделить на:

- поверхности вращения;

- винтовые поверхности;

- поверхности с плоскостью параллелизма;

- поверхности параллельного переноса.

Особое место занимают такие нелинейные поверхности, образование которых, не подчинено ни какому закону. Оптимальную форму таких поверхностей определяют теми физическими условиями, в которых они работают и устанавливают форму экспериментально (поверхности лопастей турбин, обшивка каркасов морских судов и самолетов).

Для графического изображения поверхности на чертеже используется её каркас.

Множество линий, заполняющих поверхность так, что через каждую точку поверхности проходит в общем случае одна линия этого множества, называется каркасом поверхности .

Поверхность может быть задана и конечным множеством точек, которое принято называть точечным каркасом .

Проекции каркаса могут быть построены, если задан определитель поверхности – совокупность условий, задающих поверхность в пространстве и на чертеже.

Различают две части определителя: геометрическую и алгоритмическую.

Геометрическая часть определителя представляет собой набор постоянных геометрических элементов (точек, прямых, плоскостей и т.п.), которые могут и не входить в состав поверхности.

Вторая часть – алгоритмическая (описательная) – содержит перечень операций, позволяющий реализовать переход от фигуры постоянных элементов к непрерывному каркасу.

Например, циклическая поверхность, каркас которой состоит из восьмиугольников (Рисунок 7.3), может быть задан следующим образом:

- Геометрическая часть определителя: три направляющих l, m, n.

- Алгоритмическая часть: выбираем плоскость α; находим точки А, В, С, в которых α пересекает соответственно направляющие l, m, n. Строим восьмиугольник, определяемый тремя найденными точками. Переходим к следующей плоскости и повторяем построение

Рисунок 7.3 –Образование циклической поверхности

7.2. Поверхности вращения

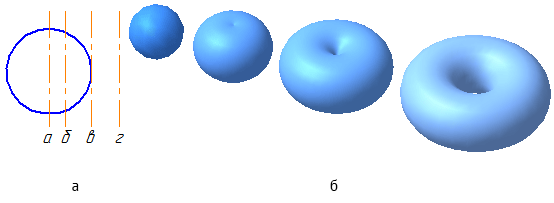

Поверхностями вращения называются поверхности, полученные вращением образующей вокруг неподвижной оси (Рисунок 7.5).

Цилиндрическая и коническая поверхности бесконечны (т.к. бесконечны образующие); сферическая, торовая поверхности — конечны.

Сферическая поверхность – частный случай торовой поверхности. При вращении окружности вокруг осей б, в, г (Рисунок 7.4, а) получим торовую поверхность (Рисунок 7.4, б), а вокруг оси а – сферическую.

Рисунок 7.4 – Образование поверхностей вращения

Рисунок 7.5 – Элементы поверхности вращения

Каждая точка образующей линии при вращении вокруг оси описывает окружность, которая располагается в плоскости, перпендикулярной оси вращения. Эти окружности называются параллелями (Рисунок 7.5).

Наименьшая параллель называется горлом , наибольшая – экватором .

Линия пересечения поверхности вращения плоскостью, проходящей через ось, называется меридианом .

Линия пересечения поверхности вращения плоскостью, проходящая через ось, параллельно фронтальной плоскости проекций, называется главным меридианом .

7.3. Цилиндрическая поверхность

Цилиндрическая поверхность образуется движением прямой линии, которая в любом своём положении параллельна данному направлению и пересекает криволинейную направляющую (Рисунок 7.6).

Цилиндр – геометрическое тело, ограниченное замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими все образующие данной поверхности.

Взаимно параллельные плоские фигуры, ограниченные цилиндрической поверхностью, называются основаниями цилиндра .

Если нормальное сечение (плоскость сечения перпендикулярна образующим) имеет форму окружности, то цилиндрическая поверхность называется круговой .

Если образующие цилиндрической поверхности перпендикулярны к основаниям, то цилиндр называется прямым, в противном случае – наклонным .

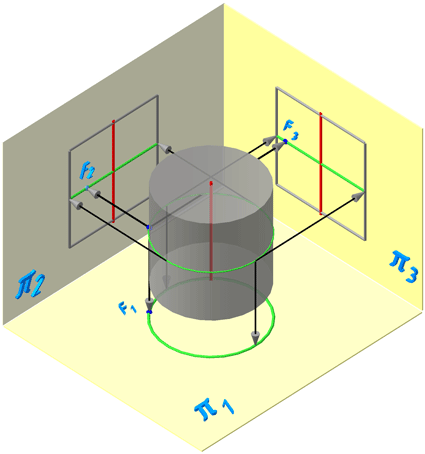

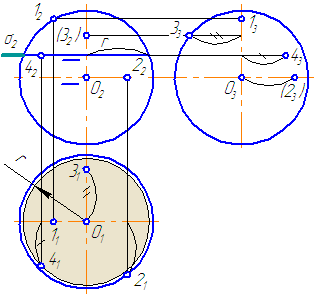

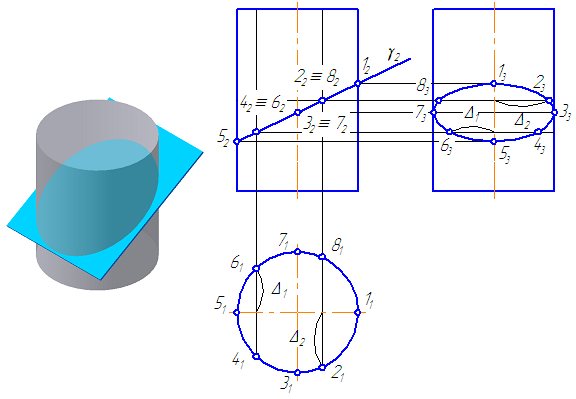

Рассмотрим проецирование прямого кругового цилиндра и принадлежащей ему точки F.

Условимся, что фронтальная проекция точки F – невидима (Рисунок 7.6).

Рисунок 7.6 – Проецирование цилиндра на плоскости проекций

Горизонтальная и профильная проекции точки F будут видимы.

При определении видимости, образующие, которые находятся на части, обращённой к наблюдателю и обозначенной на π1 сплошной зелёной линией – на плоскости проекции π2 видны, а которые находятся на части, обозначенной толстой штриховой линией – видны на π3.

Пусть точка А на π2 видима (Рисунок 7.7). Тогда на π1 она будет видима, а на π3 невидима.

Рисунок 7.7 – Эпюр прямого кругового цилиндра и принадлежащих ему точек

7.4. Пересечение прямой с поверхностью прямого кругового цилиндра

Для построения точек пересечения прямой линии с поверхностью прямого кругового цилиндра не требуется дополнительных построений. На горизонтальной плоскости проекций точки пересечения (1 и 2) находятся сразу. Фронтальные проекции строим по линиям связи.

Но в общем случае, алгоритм решения рассмотрим на следующем упражнении.

Рисунок 7.8 – Пересечение прямой с поверхностью прямого кругового цилиндра

Упражнение

Заданы: прямой круговой цилиндр с осью вращения, перпендикулярной плоскости проекций π1 и прямая а общего положения (Рисунок 7.8).

Построить точки пересечения прямой а с поверхностью цилиндра.

Для построения точек пересечения прямой с поверхностью цилиндра необходимо:

- Заключить прямую во вспомогательную секущую плоскость частного положения σ (горизонтально-проецирующую).

- Построить фигуру пересечения поверхности цилиндра горизонтально-проецирующей плоскостью: результат пересечения — четырехугольник (на π2 условно заштрихован).

- Найти точки «входа» и «выхода» прямой: на пересечении её фронтальной проекции с фронтальными проекциями сторон четырёхугольника (они же — проекции образующей цилиндра);

Прямая а пересекается со сторонами сечения в двух точках – 1 и 2.

Определим видимость участков прямой: очевидно, что между точками 1-2 прямая невидима, а на плоскости проекций π2 будет ещё невидим участок прямой от точки 1 до левой крайней образующей.

7.5. Пересечение прямой с поверхностью наклонного цилиндра

Упражнение

Заданы : наклонный круговой цилиндр с осью вращения, наклонной к плоскости проекций π1 и прямая mобщего положения (Рисунок 7.9).

Построить точки пересечения прямой mс поверхностью цилиндра.

Решение :

Для построения точек пересечения прямой с поверхностью цилиндра необходимо:

Рисунок 7.9 – Пересечение прямой с наклонным цилиндром

- Заключить прямую m во вспомогательную плоскость σ, дающую в сечении наиболее простую фигуру – четырехугольник (σ параллельна оси цилиндра или образующим). Эту плоскость зададим двумя пересекающимися прямыми m∩(1M);

- Построить горизонтальный след плоскости σ (прямую пересечения σ с плоскостью проекций π1) как проходящую через горизонтальные следы прямых m и (1M) (точки пересечения прямых с плоскостью проекций π1 (основания)) – (MN);

- Найти точки пересечения MN с окружностью основания цилиндра. Через эти точки провести образующие r, по которым плоскость σ пересекает боковую поверхность цилиндра:

На анимации ниже представлена последовательность построения точек пересечения прямой с наклонным цилиндром.

7.6. Сферическая поверхность

Сферическая поверхность – поверхность, образованная вращением окружности вокруг отрезка, являющегося её диаметром.

Шаром называется тело, ограниченное сферической поверхностью.

Экватор – это окружность, которая получается пересечением сферы горизонтальной плоскостью, проходящей через ее центр (Рисунок 7.10).

Меридиан – это окружность, которая получается пересечением сферы плоскостью, перпендикулярной плоскости экватора и проходящей через центр сферы.

Параллелями называются окружности, которые получаются пересечением сферы плоскостями, параллельными плоскости экватора.

Рисунок 7.10 – Проецирование сферической поверхности

Прямоугольная проекция шара (сферы) на любую плоскость – есть окружность, которую часто называют очерковой .

Рисунок 7.11 – Эпюр сферы и принадлежащих ей точек

Упражнение

Заданы: сферическая поверхность тремя проекциями (Рисунок 7.11) и фронтальные проекции точек 1, 2, 3, 4.

Необходимо построить горизонтальные и профильные проекции заданных точек.

- Проанализируем их расположение на поверхности сферы. Точки 1, 2, 3 лежат на очерковых образующих сферы.

- Точка 1 принадлежит главному меридиану (очерковой окружности на π2), проекция которого на π1 совпадает с проекцией горизонтальной оси, на π3 – с проекцией вертикальной оси.

- Недостающие проекции точки 1 находим посредством линий проекционной связи. Все проекции точки 1 видимы.

- Рассмотрим положение точки 2. Точка 2 принадлежит экватору (очерковой окружности на π1), проекции которого на π2 и π3 совпадают с проекцией горизонтальной оси. Горизонтальная проекция точки 2 строится посредством линии проекционной связи, для построения профильной проекции необходимо измерить расстояние, отмеченное дугой, и отложить его по линии связи от точки О3 вправо. Профильная проекция точки 2 невидима.

- Точка 3 принадлежит очерковой окружности на π3, которая также является меридианом, проекции которого на π2 и π1 совпадают с проекцией вертикальной оси. Профильная проекция точки строится посредством линии проекционной связи. Для построения горизонтальной проекции точки 3 необходимо расстояние, отмеченное на π3 двумя засечками, отложить на π1 вверх от точки О1. Горизонтальная и профильная проекции точки 3 видимы.

- Для построения проекций точки 4 необходимо ввести вспомогательную секущую плоскость (зададим плоскость σ//π1 и σ⊥π2). Плоскость σ пересекает поверхность сферы по окружности радиусом r. На π1 строим данное сечение и по линии проекционной связи находим 41. Для построения профильной проекции необходимо расстояние, отмеченное засечкой, отложить по линии проекционной связи на π3 вправо от оси. Все проекции точки 4 видимы.

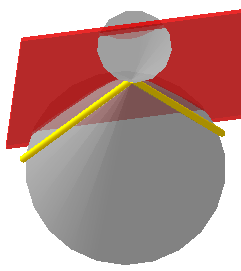

7.7. Пересечение прямой с поверхностью сферы

Упражнение

Заданы: сфера и прямая общего положения АВ.

Найти: точки пересечения прямой с поверхностью сферы (точки «входа» и «выхода»).

Чтобы найти точки пересечения прямой с поверхностью сферы необходимо:

- Заключить прямую во вспомогательную плоскость, пересекающую поверхность сферы так, чтобы получались простые фигуры (например, круг, ограниченный окружностью);

- Построить фигуру пересечения сферы вспомогательной плоскостью;

- Найти общие точки прямой и контура фигуры (окружность): так как прямая и окружность лежат в одной плоскости, то они, пересекаясь, образуют точки, общие для прямой и сферы, которые и будут являться искомыми точками (Рисунок 7.12).

Рисунок 7.12 – Пересечение прямой с поверхностью сферы

- Введём π3⊥π1 и π3//σ1. Построим проекцию окружности сечения на π3 и проекцию А3В3.

- Находим точки их пересечения 12 и 23.

- Определим видимость участков прямой.

- На π1 точки 1 и 2 находятся на переднем полушарии, следовательно, на π2 они видимы.

7.8. Коническая поверхность

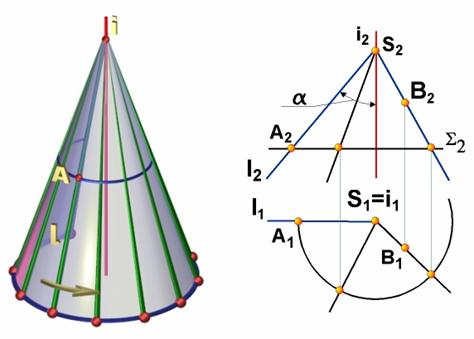

Коническая поверхность образуется движением прямой линии (образующей), которая в любом своем положении проходит через неподвижную точку и пересекает криволинейную направляющую (имеет две полости).

Тело, ограниченное замкнутой конической поверхностью вершиной и плоскостью, называется конусом .

Плоская фигура, ограниченная конической поверхностью, называется основанием конуса .

Часть конической поверхности, ограниченная вершиной и основанием, называется боковой поверхностью конуса .

Если основание конуса является кругом, то конус называется круговым .

Если вершина конуса расположена на перпендикуляре к основанию, восстановленному из его центра, то конус называется прямым круговым .

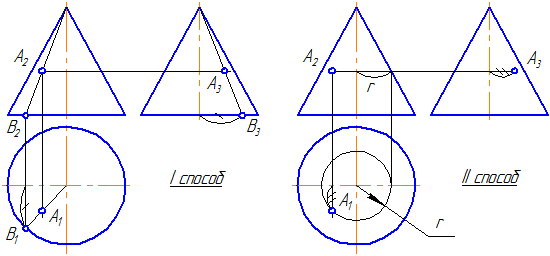

Рисунок 7.13 – Принадлежность точки конической поверхности

Рассмотрим вопрос принадлежности точки А поверхности конуса.

Дана фронтальная проекция точки А и она видима (Рисунок 7.13).

1 способ . Для построения ортогональных проекций точки, расположенной на поверхности конуса, построим проекции образующей, проходящей через данную точку. При таком положении точки А все её проекции – видимы.

2 способ . Точка А лежит на параллели конуса радиусом r. На π1 строим проекцию окружности (параллели) и по линии проекционной связи находим А1. По двум проекциям точки строим третью.

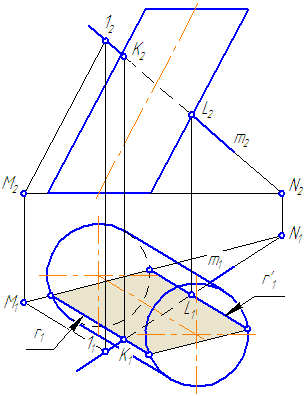

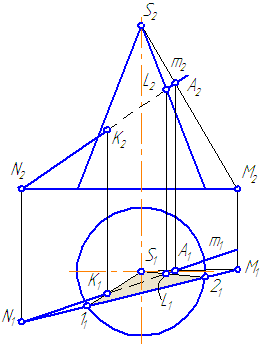

7.9. Пересечение прямой с поверхностью конуса

Пусть задан прямой круговой конус и прямая общего положения m (Рисунок 7.14). Найти точки «входа» и «выхода» прямой с поверхностью конуса.

- Через прямую m проводим вспомогательную секущую плоскость σ, дающую в сечении наиболее простую фигуру.

- Применение в качестве вспомогательной секущей плоскости проецирующей плоскости в данном случае нецелесообразно, так как в сечении получится кривая второго порядка, которую нужно строить по точкам.

Наиболее простая фигура – треугольник. Для этого секущая плоскость σ должна пройти через вершину S. Плоскость зададим с помощью двух пересекающихся прямых σ=SM∩MN или, что, то же самое, (σ=SM∩m).

- Возьмем на прямой m точку А и соединим её с вершиной. Прямая SA пересечёт плоскость основания в точке М.

- Построим горизонтальные проекции этих объектов.

- Продлим фронтальную проекцию прямой m до пересечения с плоскостью основания в точке N.

Рисунок 7.14 – Построение точек пересечения прямой с поверхностью конуса

- Построим её горизонтальную проекцию.

- Соединим точки M1N1, на пересечении с окружностью основания получим точки 1 и 2.

- Строим треугольник сечения конуса плоскостью σ, соединив точки 1 и 2 с вершиной S.

- На пересечении образующих 1-S и 2-S с прямой m получим искомые точки K и L.

- Определим видимость прямой относительно поверхности конуса.

На анимации ниже представлена последовательность построения точек пересечения прямой с поверхностью конуса.

7.10. Пересечение цилиндра плоскостью

Пусть плоскость сечения γ – фронтально-проецирующая (Рисунок 7.15).

- Если плоскость сечения γ параллельна оси цилиндра, то она пересекает цилиндр по четырехугольнику.

- Если плоскость сечения γ перпендикулярна оси цилиндра, то она пересекает цилиндр по окружности.

- Если плоскость сечения γ не параллельна и не перпендикулярна оси цилиндра в сечении эллипс.

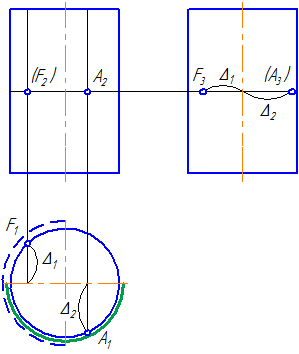

Рассмотрим алгоритм построения сечения – эллипс (Рисунок 7.15):

Рисунок 7.15 – пересечение цилиндра плоскостью

- Находим и строим характерные точки (точки, не требующие дополнительных построений) – в нашем случае, точки принадлежащие крайним образующим – 1, 3, 5, 7. Одновременно с этим, данные точки определяют величину большой и малой оси эллипса.

- Для построения участка эллипса необходимо построить не менее 5-ти точек (так как лекальная кривая второго порядка определяется как минимум пятью точками). Для построения точек 2, 4, 6, 8 возьмем на π1 произвольно расположенные образующие цилиндра, которые проецируются на данную плоскость проекции в точки.

- Построим вторые проекции данных образующих. Из точек пересечения вторых проекций образующих с проекцией плоскости сечения γ проводим линии связи к π3. Для построения третьей проекции, например, точки 6 измеряем расстояние Δ1 и откладываем его по соответствующей линии связи на π3. Симметрично ей, относительно оси вращения, строим точку 4. Аналогично строятся другие точки.

7.11. Пересечение сферы плоскостью

Плоскость пересекает поверхность сферы всегда по окружности. Задачу пересечения плоскости со сферой мы рассматривали при решении задачи построения точек пересечения прямой с поверхностью сферы (см. выше).

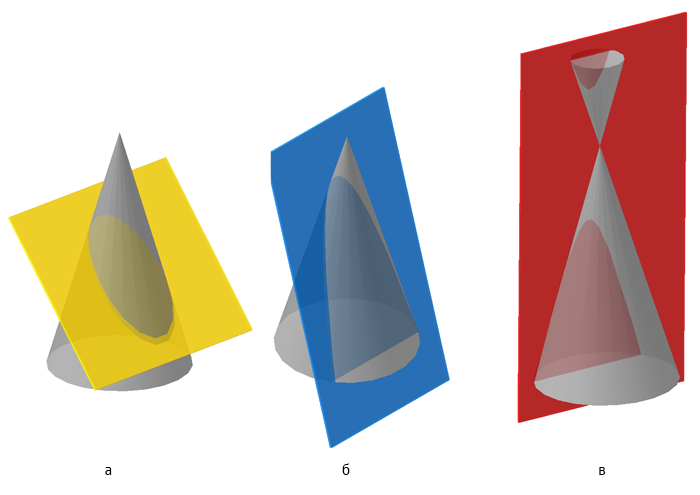

7.12. Пересечение конуса плоскостью

Рассмотрим пять возможных вариантов расположения плоскости относительно поверхности прямого кругового конуса. Пусть плоскость сечения перпендикулярна плоскости проекций π2 (Рисунок 7.16).

- Если плоскость проходит через вершину (1) – в сечении две образующие и прямая пересечения с плоскостью основания.

- Если плоскость перпендикулярна оси вращения конуса (2) – в сечении окружность.

- Если плоскость не параллельна ни одной образующей (пересекает все образующие (3)) – в сечении эллипс.

- Если плоскость параллельна одной образующей конуса – в сечении парабола (на примере – плоскость сечения (4) параллельна крайней образующей конуса).

- Если плоскость параллельна двум образующим (пересекает обе полости конической поверхности (5)) – в сечении гипербола (рисунок 7.17).

Рисунок 7.17. Плоскость сечения параллельна двум образующим конуса

Ниже, на моделях, представлены варианты положения секущей плоскости относительно поверхности конуса, при которых получаются сечения в виде эллипса, параболы и гиперболы.

Рисунок 7.18 – Сечение конической поверхности плоскостью (а — эллипс, б — парабола, в — гипербола)

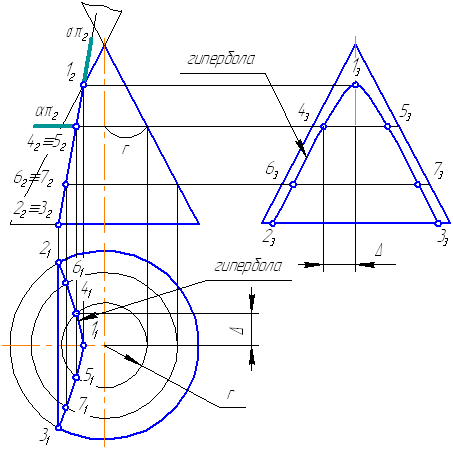

Рассмотрим пример построения сечения конической поверхности плоскостью.

Рисунок 7.19 – Построение пересечения конической поверхности плоскостью

Пусть задана секущая проецирующая плоскость σ⊥π2 (Рисунок 7.19). Если продлить коническую поверхность и проекцию плоскости, то видно, что плоскость пересекает вторую ветвь конической поверхности, следовательно, в сечении получится гипербола.

- Построим характерные точки. Это точки, лежащие на крайних образующих и на окружности основания конуса (1, 2, 3). Их проекции строятся по линиям проекционной связи.

- Для построения промежуточных точек, воспользуемся методом вспомогательных секущих плоскостей. Введём плоскость α⊥π2 и перпендикулярно оси вращения, что даст в сечении окружность радиусом r. Строим эту окружность на π1. Плоскость α пересекает и заданную плоскость сечения по прямой, проекции которой на π1 и π3 совпадают с линиями проекционной связи.

- На пересечении этих двух сечений на плоскости проекций π1 строим точки 4, 5. Профильные проекции этих точек строим по линии проекционной связи, откладывая расстояние от оси вращения конуса, равное Δ.

- Аналогично строим точки 6, 7. Плавно соединим построенные точки, образуя гиперболу.

- Обведём то, что осталось от конуса после такого среза с определением видимости. В нашем примере все проекции построенной кривой будут видимы.

На анимации ниже представлена последовательность построения пересечения конической поверхности плоскостью.

7.13. Задачи для самостоятельной работы

1. Достроить проекции сферы с заданным вырезом (Рисунок 7.20).

Рисунок 7.20

2-3. Построить три проекции конуса с призматическим отверстием (Рисунки 7.21, 7.22).

Рисунок 7.21

Рисунок 7.22

4. Построить точки «входа» и «выхода» прямой при пересечении её с поверхностью полусферы (Рисунок 7.23).

Рисунок 7.23

По вопросам репетиторства по начертательной геометрии, вы можете связаться любым удобным способом в разделе Контакты . Возможно очное и дистанционное обучение по Skype: 1250 р./ак.ч.

Источник: cadinstructor.org

Поверхности деталей и базы

Выполняя рабочие чертежи деталей, студент должен уметь проставить размеры не только геометрически полно, но и технологически грамотно, учитывая производственный процесс, типичный для изготовления данной детали. Для этого необходимо знать: какие поверхности детали являются рабочими; какие элементы детали лучше принять за базы (конструкторские и технологические) и от каких баз лучше проставить размеры; как нанести размеры на чертеже, чтобы при чтении они были понятны изготовителям; какие размеры на чертеже детали необходимо согласовать с соответствующими размерами сопрягаемых деталей, находящихся во взаимодействии.

Правила выбора размеров, которые необходимо нанести на рабочем чертеже детали, стандарт не устанавливает. Поэтому задача нанесения размеров на чертеже конкретной детали решается с учетом условий ее работы в изделии, технологии изготовления, удобства измерения.

Любая машина или ее узел состоит из взаимосвязанных деталей; каждая деталь занимает определенное положение и выполняет функции, связанные с общей работой машины. Любая деталь представляет собой геометрическое тело, ограниченное со всех сторон поверхностями.

Все поверхности в зависимости от назначения подразделяют на рабочие и нерабочие (свободные). Рабочие поверхности одной детали находятся во взаимодействии с поверхностями других деталей. Рабочие поверхности деталей можно разделить на сопрягаемые и привалочные.

Сопрягаемыми поверхностями двух деталей называют такие поверхности, которые соприкасаются между собой, при этом поверхность одной детали охватывает другую.

В подшипнике скольжения (рис. 4.15) сопрягаемыми являются две цилиндрические поверхности: поверхность отверстия в корпусе и опорная поверхность вала по диаметру d.

В результате соприкосновения поверхностей при их взаимоохвате получаются различные по характеру соединения деталей, называемые посадками. При этом за счет небольшой разницы размеров охватываемой и охватывающей поверхностей (сопрягаемых размеров) можно получить подвижное или неподвижное (прессовое) соединение. Это наиболее ответственные поверхности деталей, поэтому предъявляются повышенные требования к точности их изготовления и шероховатости. Такие поверхности имеют один номинальный размер и примерно одинаковую шероховатость.

Привалочными поверхностями называют поверхности соприкасающиеся, но не являющиеся охватываемыми или охватывающими. Требования к точности изготовления и шероховатости таких поверхностей менее жесткие. Привалочные поверхности Б двух деталей (рис. 4.15) одинаковых номинальных размеров не имеют. Однако так как эти две детали соединяются вместе, то расстояния между центрами отверстий L в них должны быть одинаковыми.

Свободные поверхности детали — это поверхности, которые не соприкасаются с поверхностями других деталей и, следовательно, не влияют непосредственно на работу узла (поверхность В на рис.4.15). К свободным поверхностям предъявляют наименьшие требования в отношении точности их выполнения и шероховатости.

Сопрягаемые поверхности являются наиболее ответственными. Поэтому, начиная простановку размеров на чертеже, необходимо прежде всего определить, какие поверхности деталей сопрягаемые, а какие привалочные, затем установить номинальный размер сопрягаемых поверхностей и только после этого приступить к нанесению размеров.

Размеры следует наносить от определенных баз — поверхностей, линий или точек. Правильный выбор баз — необходимое условие создания работоспособного изделия. Согласно ГОСТ 21495-76, базы подразделяются на конструкторские (основные и вспомогательные), технологические, измерительные и др.

Основная конструкторская база — это база данной детали, используемая для определения ее положения в изделии. Базовые поверхности В1 и В2 (рис. 4.16) определяют положение вала, опирающегося на подшипник, а базовые поверхности зубчатого колеса К1 и К2 определяют положение его на валу.

Выбор конструкторских баз и размеров основан на анализе функционирования детали в изделии. Если конструкторских баз несколько, то их связывают друг с другом размерами.

Технологическими базами могут быть:

— плоскости, с которых начинается механическая обработка детали (торцевые, привалочные);

— поверхности, обеспечивающие необходимую точность и жесткость закрепления заготовки детали в приспособлении при её обработке;

— прямые линии (оси симметрии, взаимно перпендикулярные кромки детали и др.);

— точки (например, база для отсчета радиусов).

Измерительная база — база, используемая для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения.

По характеру проявления базы бывают скрытые и явные.

Скрытые базы — базы заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси или точки. Примером скрытой базы может являться плоскость симметрии детали.

Явные базы — базы в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок. На рис. 4.16 все базы являются реальными поверхностями.

Источник: megaobuchalka.ru

Научная электронная библиотека

В начертательной геометрии фигуры задаются графически, поэтому целесообразно рассматривать поверхность как совокупность всех последовательных положений некоторой перемещающейся в пространстве линии. Образование поверхности с помощью линии позволяет дать иное определение поверхности, базирующейся на таких основных элементарных геометрических понятиях, как точка и множество. В свою очередь, линия определяется как непрерывное однопараметрическое множество точек, поэтому можно дать следующее определение поверхности:

Поверхностью называется непрерывное двупараметрическое множество точек.

Для получения наглядного изображения поверхности на чертеже закон перемещения линии целесообразно задавать графически в виде совокупности линий и указаний о характере перемещения линии. Эти указания могут быть заданы графически, в частности с помощью направляющей поверхности. В процессе образования поверхностей линия может оставаться неизменной или менять свою форму. Такой способ образования поверхности называется кинематическим, а сама поверхность − кинематической. Закон перемещения образующей линии, как правило, задается при помощи направляющих линий и алгоритма перемещения образующей по направляющим.

На чертеже кинематическая кривая поверхность задается при помощи ее определителя. Определителем поверхности называют совокупность условий, необходимых и достаточных для задания поверхности в пространстве.

Подвижная линия называется образующей, неподвижные линии и поверхность – направляющими.

Примером такого способа образования могут служить все технологические процессы обработки металлов режущей кромкой, когда поверхность изделия несет на себе «отпечаток» профиля резца.

Режущие кромки являются неотъемлемой частью исполнительных механизмов многих строительных и дорожных машин, применяемых не только для разработки и перемещения грунта (бульдозеры, грейдеры и т. п.), но и рытье траншей, котлованов, проходка траншей, профилирование откосов и многое другое.

Но режущие кромки во многих случаях начинают уступать место производящей поверхности, с которой связано развитие прогрессивных производительных процессов обработки металлов давлением и обкаткой. Геометрическая сущность этих процессов – метод огибания.

Рассмотрим некоторые кривые поверхности.

Кривые поверхности широко применяются в различных областях науки и техники при создании очертаний различных технических форм или как объекты инженерных исследований. Существуют три способа задания кривых поверхностей:

1. Аналитический — при помощи уравнений;

2. При помощи каркаса;

3. Кинематический, т. е. перемещением линий в пространстве.

.

Рис. 7.1. Пример поверхности, заданной аналитически

Составлением уравнений поверхностей занимается аналитическая геометрия; она рассматривает кривую поверхность как множество точек, координаты которых удовлетворяют некоторому уравнению. На рис. 7.1 приведен пример поверхности, заданной аналитически (системой алгебраических уравнений).

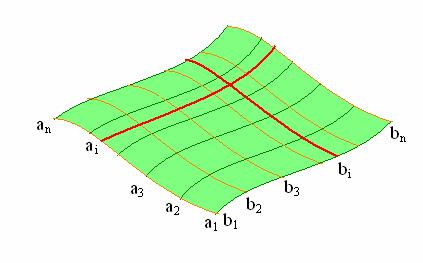

При каркасном способе задания кривая поверхность задается совокупностью некоторого количества линий, принадлежащих поверхности.

Каркас поверхности

Другим способом образования поверхности и ее изображения на чертеже может служить каркас поверхности.

Каркасом поверхности принято называть упорядоченное множество точек или линий, принадлежащих поверхности.

В зависимости от того, чем задается каркас поверхности, точками или линиями, каркасы называют точечными или линейными. Линейным каркасом называется множество таких линий, которые имеют единый закон образования и связаны между собой определенной зависимостью. Условия связи между линиями каркаса называются зависимостью каркаса. Эта зависимость характеризуется некоторой изменяющейся величиной, которая называется параметром каркаса. Если параметр линейного каркаса является непрерывной функцией, то каркас называется непрерывным, а если параметр − прерывная функция, то каркас называется дискретным.

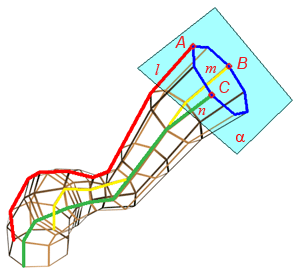

На рис. 7.2 приведен пример каркаса поверхности, состоящей из двух ортогонально расположенных семейств линий а1, а2, а3,…, аn, b1, b2, b3,…bn.

.

Рис. 7.2. Пример линейного каркаса поверхности

Определитель поверхности

Кинематический способ образования поверхности можно представить как множество положений движущейся линии или поверхности.

Этот способ дает возможность сформулировать понятие определителя поверхности. Под этим понятием обычно подразумевают необходимую и достаточную совокупность геометрических фигур и кинематических связей между ними, которые однозначно определяют поверхность.

Определитель поверхности состоит из двух частей:

Геометрической части — совокупности геометрических фигур, с помощью которых можно образовать поверхность.

Алгоритмической части — алгоритма формирования поверхности при помощи фигур, входящих в геометрическую часть определителя.

Чтобы найти определитель поверхности, следует исходить из кинематического способа образования поверхности.

Для того чтобы построить чертеж поверхности, необходимо предварительно выявить ее определитель. Определитель поверхности выявляется путем анализа способов образования поверхности или ее основных свойств. В общем случае поверхность может быть образована несколькими способами и поэтому может иметь несколько определителей. Обычно из всех способов образования поверхности выбирают простейший.

Поверхность считается заданной на комплексном чертеже, если относительно любой точки пространства, заданной на чертеже, можно однозначно решить вопрос о принадлежности ее данной поверхности. Построение проекций любых точек и линий, принадлежащих поверхности, а также второй их проекции, если одна задана, выполняется на основании ее определителя.

Точка принадлежит поверхности, если она принадлежит линии, принадлежащей поверхности.

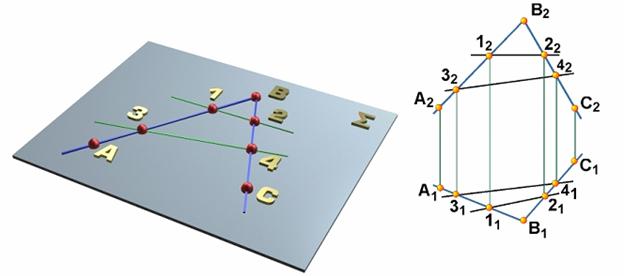

Рассмотрим примеры выявления определителя для некоторых простейших поверхностей:

Через три точки А, В, С, не принадлежащие одной прямой, можно провести одну и только одну плоскость ( на рис. 7.3, а). Точки А, В и С составляют геометрическую часть определителя плоскости.

Вторая часть определителя, т. е. алгоритм построения в плоскости (А, В, С) любых линий и точек, выражается рассмотренными ранее условиями принадлежности прямой и точки плоскости.

На чертеже (рис. 7.3, б) плоскость задана проекциями геометрической части своего определителя: А(А1А2), В(В1В2), С(С1С2).

Цилиндрическая поверхность вращения может быть образована вращением прямой l i вокруг оси i (рис. 7.4, а).

Геометрическая часть определителя поверхности состоит из образующей l и оси i. Алгоритмическая часть определителя состоит из операции вращения образующей линии l вокруг оси i.

Определитель цилиндрической поверхности вращения имеет вид Ф(l i, i) [А]. На чертеже (рис. 7.4, б) цилиндр вращения задан проекциями геометрической части своего определителя.

Коническая поверхность вращения может быть образована вращением прямой l, пересекающей ось вращения i под некоторым углом (рис. 7.5, а). Алгоритмическая часть определителя состоит из словесного указания о том, что поверхность образуется вращением образующей l вокруг оси i.

.

Рис.7.3. Примеры определителя: а − алгоритмическая часть; б − геометрическая часть

Определитель конической поверхности вращения имеет вид Ф(l i)[A].

На чертеже (рис. 7.5, б) конус вращения задан проекциями геометрической части его определителя:

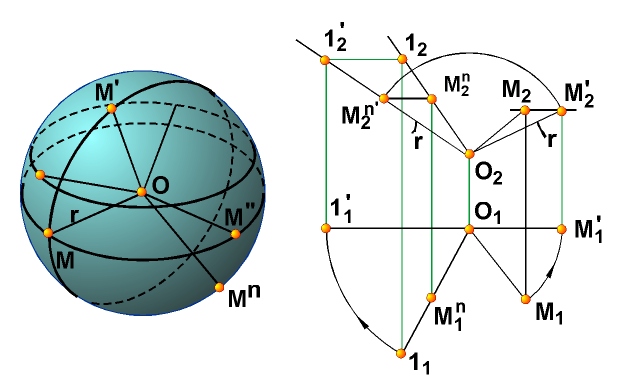

В указанных примерах определитель поверхности выявляется путем анализа способов ее образования. Рассмотрим пример выявления определителя поверхности путем анализа ее основных свойств. Возьмем, например, сферу. Сферой называется поверхность, образованная множеством точек пространства, находящихся на расстоянии | r | от данной точки O (рис. 7.6, а).

Геометрическая часть определителя сферы состоит из точки O (центра сферы) и точки М, принадлежащей ее поверхности. Алгоритм построения любой точки сферы заключается в проведении через точку О произвольной прямой и откладывания на ней от точки О отрезка | OM’ = | ОМ | = | r |. Определитель сферы имеет вид Ф(О, М) [А].

.

Рис. 7.4. Определитель цилиндрической поверхности: а – поверхность образована вращением прямой l i вокруг оси i; б — цилиндр вращения задан проекциями геометрической части своего определителя

На рис. 7.6, б (справа) сфера задана проекциями точек О(O1O2) и М(М1М2), которые составляют геометрическую часть ее определителя, и показано построение произвольной точки М n (М n 1 М n 2)сферы.

При чтении чертежа немаловажную роль играет его наглядность. Задание поверхности проекциями геометрической части ее определителя не обеспечивает наглядности изображений. Поэтому для придания чертежу поверхности большей наглядности и выразительности прибегают к построению очерков ее проекций или проекций достаточно плотного каркаса ее образующих.

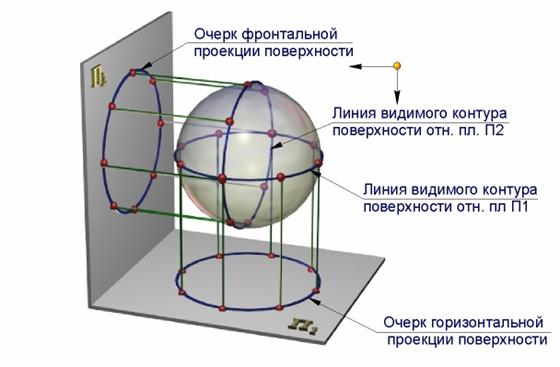

При проецировании поверхности на какую-либо плоскость проекций часть проецирующих лучей касается ее, образуя проецирующую поверхность. Точки касания при этом образуют линию видимого контура поверхности относительно этой плоскости проекций (рис. 7.7). Очерк проекции поверхности является проекцией соответствующей линии видимого контура.

Линия видимого контура поверхности разделяет ее на две части − видимую, обращенную к наблюдателю, и невидимую. Никакая точка поверхности не может спроецироваться за пределы очерка.

.

Рис. 7.5. Изображение определителя конической поверхности: а — алгоритмическая часть; б — геометрическая часть

На чертежах (рис. 7.8, а, в) конус вращения и сфера заданы проекциями геометрической части своего определителя, а на чертежах (рис. 7.8, б, г) для тех же поверхностей построены очерки их проекций. Последние, безусловно, обладают большей наглядностью и выразительностью.

Кривые поверхности разделяются на линейчатые и нелинейчатые, закономерные и незакономерные. Поверхность называется линейчатой, если она может быть образована перемещением прямой линии, в противном случае − нелинейчатой.

Если поверхность может быть задана каким-либо уравнением, она называется закономерной, в противном случае − незакономерной, или графической (задается только чертежом).

Закономерные поверхности, в зависимости от вида уравнения, разделяются на алгебраические и трансцендентные.

Алгебраическое уравнение n-й степени (в декартовых координатах) задает алгебраическую поверхность n-го порядка (трансцендентные поверхности порядка не имеют). Алгебраическая поверхность n-го порядка пересекается плоскостью по кривой n-го порядка, а с прямой линией − в n точках.

.

Рис. 7.6. Изображение определителя сферы: а – алгоритмическая часть; б – геометрическая часть

Плоскость, имеющую уравнение первой степени (с произвольной плоскостью пересекается по прямой линии, а с прямой − в одной точке), можно рассматривать как поверхность первого порядка. Примерами кривых поверхностей второго порядка могут служить поверхности, образованные вращением кривых второго порядка вокруг одной из своих осей.

Поверхности второго порядка пересекаются с произвольной плоскостью по кривым второго порядка, а с прямой − в двух точках. Примером поверхности четвертого порядка может служить тор (см. поверхности вращения).

.

Рис. 7.7. Образование проекций сферы

.

Рис. 7.8. а, в − проекции геометрической части определителей конуса и сферы; б, г − очерки проекций конуса и сферы

Определитель может быть положен в основу классификации поверхностей. К одному и тому же классу относятся поверхности, имеющие одинаковую структуру определителя.

Наибольшее применение в технике получили кинематические кривые поверхности с образующими постоянной формы:

Источник: monographies.ru