При наличии внешних эффектов лица, которые не являются покупателями или продавцами блага, получают часть его полезности или принимают участие в расходах на него. Для этого необходимо рассмотреть предложения благ, продажа которых на рынке провоцирует появление внешних эффектов для большей части населения.

Общественные блага

Общественные блага – это такие блага, которые потребляют все члены общества, производятся они государством, с условием, что они выгодны для общества.

Общественное благо даёт положительный внешний эффект для всех сразу после того, как оно появляется в общем доступе. В ситуации, когда обеспеченный человек за собственные средства делает ремонт во всём подъезде, то результатами данного ремонта пользуются все соседи. Таким образом, можно говорить о том, что ремонт и благоустройство домов является общественным благом.

Чистые, чистые частные и квазиобщественные блага

Чистое частное благо – это благо, разделяемое среди людей таким образом, что другим от этого не будет никакой выгоды или затрат.

4.3.5. Общественные блага

Чистое частное благо полезно только покупателю данного блага. Всякая единица чистого частного блага продаётся за конкретную плату.

Существует принципиальное различие между чистыми общественными благами и чистыми частными. Ключевое отличие чистых частных благ от чистых общественных в том, что среди первых наблюдается конкуренция и их может кому-то из потребителей просто не хватить, а вот с чистыми общественными благами такого быть не может, их будет произведено столько, сколько будет достаточно для всех граждан. Чистым общественным благам характерна неизбирательность в потреблении. При данном объёме блага его потребление одним человеком не снижает его доступности для других людей.

Национальная армия всегда на страже, готова защитить покой граждан и их интересы. Вместе с тем ежеминутно увеличивается численность населения конкретной страны посредством преобладания рождаемости над смертностью, и при этом все граждане одинаково защищены от внешних врагов.

В случае, когда чистые блага делимы и все потребители могут приобрести такое количества блага, какое им необходимо, то общественное благо обладает свойством неделимости. Это значит, что потребители, которые не хотят оплачивать данные блага, не могут быть лишены возможности их использовать. Для чистых общественных благ характерна неисключаемость в потреблении. Они приносят выгоду людям при нулевых предельных издержках.

Предоставление многих благ происходит за общественные средства, и они являются общественными благами в незначительной степени.

Такое квазиобщественное благо хорошо демонстрирует образование.

Благами образования пользуются студенты, хотя не исключено их отчисление ввиду их неуспеваемости. Также стоит сказать, что при поступлении не каждый может преодолеть конкурс и стать студентом. Увеличение числа желающих получить образование приводит к тому, что необходимо увеличивать затраты на аудиторный фонд, компьютерное оборудование, оплату труда и т.п. Кроме бюджетных расходов на образование, они ложатся на домохозяйства и компании, которые заинтересованы в подготовке кадров.

2.9 Общественные блага

Наиболее важной характеристикой общественных благ является территориальная граница их потребления, которая выдвигает требование относительно поиска того сообщества, которое будет потребителем данного блага. Границы данного сообщества не всегда будут совпадать с границами общества, которое занимается финансированием и производством блага. С позиции дифференциации границ потребления и предоставления разделяют глобальные, общенациональные и местные общественные блага.

Глобальные общественные блага

Глобальные общественные блага могут быть доступны всем жителям планеты, а могут предоставляться для населения какого-то конкретного региона. В качестве глобальных общественных благ можно упомянуть борьбу с загрязнением воздуха и расширением озоновой дыры, стандарты, которые позволили бы сократить трансакционные издержки, а именно меру длины и веса, язык, денежную систему, фундаментальные научные исследование и международная стабильность.

Заниматься анализом глобальных общественных благ достаточно сложно. В первую очередь по причине возникновения вопроса о том, кто именно должен предоставлять глобальные общественные блага.

Последние десятилетия отмечены активным развитием интеграции в пределах ЕС, когда общественные блага уже не считаются национальными, а превращаются в общеевропейские.

Это становится причиной того, что происходит совершенствование и изменение функций многих институтов ЕС, которые появляются благодаря новым механизмам принятия решений, в том числе тех, которые затрагивают вопросы предоставления общеевропейских общественных благ, а также решаются проблемы в отношении изменения компетенции национальных правительств и институтов сообщества.

К числу общенациональных общественных благ относятся национальная оборона, поддержание правопорядка, деятельность федеральных исполнительных, законодательных и судебных властей.

Местными общественными благами являются любые общественные товары и услуги, доступ к которым имеет не всё население страны, а только некоторые регионы. Диапазон конкретных примеров местных общественных благ достаточно обширный: от региональных экологических программ до освещения на улицах и фонтанов в городских парках.

Проблема безбилетника

В силу того, что общественные блага неделимы и на них не распространяется принцип исключения, то государство в качестве производителя общественных благ не имеет возможности препятствовать использованию неделимого блага тем, кто не платит за него. Потенциальные потребители в свою очередь получают пользу из общественного блага вне зависимости от того, платили они за него или нет.

Это мешает установлению их предпочтений. Сложившаяся ситуация получила название проблемы безбилетника. Суть её состоит в том, что только правительство в праве предоставлять данные блага за счёт обязательного и не зависящего от индивидуальной предельной выгоды налогообложения физлиц и юрлиц. Иначе в их предоставлении может быть отказано.

Проблема безбилетника становится причиной того, что показатели рыночного спроса на общественное благо не существует или крайне занижено. В силу этого рыночный спрос на данный товар не создаёт достаточный доход для того, чтобы полностью покрыть издержки производства, даже несмотря на то, что предельная общественная выгода от производства данного блага может равняться предельным издержкам или вовсе превышать их. С учётом данной проблемы, можно попробовать теоретически обосновать оптимальный объём производства общественного блага.

Кривая спроса на чистое благо и кривая спроса на общественное благо имеют в некоторых случаях нисходящий наклон. Однако они имеют некоторые различия. Первое заключается в том, что цена не является переменной величиной на вертикальной оси, т.к. невозможно установить цену за отдельную единицу, поскольку её потребление не выступает исключительным правом.

Второе состоит в том, что в ситуации с чистым частным благом люди корректируют объём спроса так, чтобы он был приспособлен к его вкусам и экономическому положению. Для чистого общественного блага такое невозможно, т.к. на единицу данного блага не назначается цена. Все потребители этого блага потребляют его в полном объёме. Из чего можно сделать вывод, что при любом объёме предложения объём потребления данного блага каждым потребителем должен равняться объёму предложения.

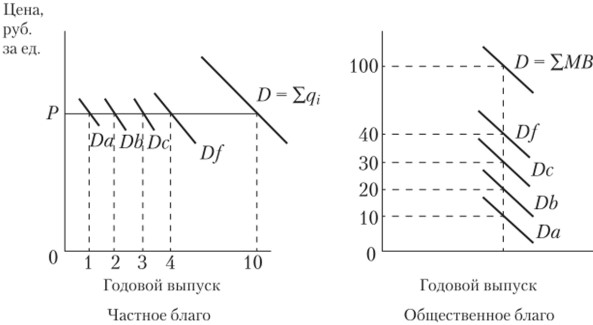

На рисунке ниже показано формирование спроса на общественное благо.

Получить величину рыночного спроса на частный товар при его конкретной цене возможно при суммировании соответствующих значений индивидуальных функций спроса Da? Db? Dc? Df по формуле:

где п — общее число потребителей данного товара.

Если взять общественное благо, к примеру, национальная оборона, то величина суммарного спроса с позиции п гражданин, одновременно с тем существует и величина индивидуального спроса Da, Db, Dc, Df, …: поскольку каждым гражданином она потребляется в одинаковой мере. Таким образом, величина суммарного спроса на какое-либо общественное благо одновременно является характеристикой и величины индивидуального спроса на него, что отражено в формуле:

Q E ( P ) = q 1 ( P ) + q 2 ( P ) + . . . + q n ( P )

Графическое построение кривой рыночного спроса на частные блага даёт понимание, что объёмы индивидуального спроса Da, Db, Dc, Df. при всяком уровне цены, который только возможен, суммируются по горизонтали.

По вертикали суммирование индивидуальных кривых спроса Da, Db, Dc, Df. происходит в той ситуации с общественными благами, когда каждый гражданин принимает решение о потреблении им одного и того же общественного блага, но при этом самостоятельно определяет их количество. Вместо сложения количества товаров, которые пользуются спросом при любых ценах, как происходит в ситуации с определением спроса на товар для общественного потребления, в случае с общественными благами суммируются цены, которые люди в совокупности могут заплатить за дополнительную единицу общественного блага при любом количестве, на которые предъявлен спрос.

Цена общественного блага – это налоговые платежи, которые потребители вносят в государственный бюджет.

Оптимальный объём производства чистого блага устанавливается посредством сравнения предельной выгоды от производства дополнительной единицы товара с предельными издержками производства данного блага. Достичь оптимальности и эффективности в распределении ресурсов можно только тогда, когда предельная выгода и предельные издержки будут одинаковы.

По такому же принципу работают и общественные блага, но анализируют их при помощи другого метода. К товарам частного потребление применяется предельная выгода, которая получена потребителем. В ситуации с общественными товарами предельная выгода равняется сумме данных оценок, которые делают сами люди, пользующиеся данным благом. Достичь оптимального объёма производства общественного блага можно посредством суммирования предельных выгод, которые равны в данном случае предельным издержкам производства. Правило MR=MC соответствует принципу соотношения предельной выгоды и предельных издержек для выпуска продукции и правилу MRP = MRC для расчёта затрат, которые нужны, чтобы максимизировать прибыль.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что рынок в процессе формирования сталкивается с некоторыми проблемами несостоятельности, иначе говоря с ситуациями, когда он самостоятельно не может обеспечить эффективное использование ресурсов.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены следующие проблемы рынка:

Q E = q 1 = q 2 = . . . = q n

- Внешние эффекты.

- Общественные блага.

- Монополизм.

- Неравенство в распределении доходов.

Преодолеть данные проблемы можно только благодаря активной государственной политике.

Источник: zaochnik.com

Что является общественным благом жилищное строительство для всех граждан

1. Понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита населения» соотносятся между собой следующим образом:

а) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют независимо друг от друга;

б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения;

в) социальная защита населения — более узкое понятие, чем социальное обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан;

г) социальное обеспечение является более широким понятием, чем социальная защита населения.

2. Соотношение понятий «обязательное социальное страхование» и «социальное обеспечение»:

а) обязательное социальное страхование является одно из основных организационно-правовых форм социального обеспечения;

б) обязательное социальное страхование и социальное обеспечение существуют независимо друг от друга;

в) обязательное социальное страхование шире социального обеспечения по кругу охватываемых лиц и видам осуществляемых денежных выплат и натуральных выдач.

3. Признаки, с помощью которых можно различать понятия «социальная защита населения» и «социальное обеспечение»:

а) общие финансовые источники;

б) одинаковый круг получателей социального блага в денежной или натуральной формах;

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо;

г) наличие схожих юридических фактов (событий и (или) действий), с которыми связывается право граждан на получение соответствующего социального блага;

д) уровень материального обеспечения, предоставляемого гражданам.

4. Как комплексное образование социальное обеспечение включает в себя следующие группы общественных отношений:

а) все финансовые отношения;

б) все административные отношения;

в) все социально-обеспечительные отношения (отношения по материальному обеспечению особых категорий граждан);

г) финансовые отношения, в ходе функционирования которых происходит формирование финансовых средств на нужды социального обеспечения;

д) административные отношения, в ходе функционирования которых происходит организация и управление социальным обеспечением.

5. Организационно-правовые формы социального обеспечения:

а) обязательное социальное страхование;

б) страхование, осуществляемое в рамках гражданско-правовых отношений;

в) негосударственное социальное страхование;

г) социальное обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из государственного бюджета;

д) смешанная форма, сочетающая элементы обязательного социального страхования и обеспечения, осуществляемого за счет бюджетных ассигнований.

6. Обязательное социальное страхование как система включает в себя следующие подсистемы (относительно самостоятельные системы, виды):

а) обязательное пенсионное страхование;

б) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

в) страхование жизни;

г) обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

д) обязательное медицинское страхование.

7. Обязательное социальное страхование регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) общим федеральным законом о страховании;

б) единым федеральным законом об обязательном социальном страховании;

в) федеральным законом об обязательном социальном страховании, содержащим основы такого страхования;

г) федеральными законами о каждом виде обязательного социального страхования;

д) федерального закона об обязательном социальном страховании нет, так как каждый субъект РФ принимает свой закон.

8. Из перечисленных рисков социально-страховыми являются:

а) необходимость получения застрахованным лицом медицинской помощи;

б) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового случая;

в) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с наступлением страхового случая;

г) временная нетрудоспособность.

9. К социальным страховым случаям относится:

а) достижение пенсионного возраста;

б) наступление инвалидности;

в) потеря кормильца;

г) заболевание, травма, несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание;

д) беременность и роды, рождение ребенка (детей);

е) уход за ребенком в возрасте до полутора лет;

з) другие случаи, установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

10. Виды страхового обеспечения, относящиеся к обязательному социальному страхованию:

а) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;

б) страховая пенсия по старости;

в) страховая пенсия по инвалидности;

г) страховая пенсия по случаю потери кормильца;

д) пенсия за выслугу лет;

е) пособие по временной нетрудоспособности;

ж) пособие по беременности и родам;

з) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

и) пособие по безработице;

к) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

л) единовременное пособие при рождении ребенка;

м) ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (учащихся — 18 лет);

н) накопительная пенсия;

о) пособие на погребение за счет бюджетных ассигнований.

11. Плательщиками страховых взносов в социально-страховые фонды являются:

б) застрахованные лица;

г) органы государственной власти.

12. Укажите источники поступлений денежных средств в бюджеты фондов обязательного социального страхования:

а) страховые взносы;

б) межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

в) штрафные санкции и пеня;

г) денежные средства, возмещаемые страховщикам в результате регрессных требований к ответственным за причинение вреда застрахованным лицам;

д) доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного социального страхования;

е) налоги на доходы физических лиц.

13. Страхователями в обязательном социальном страховании являются:

а) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (организации; индивидуальные предприниматели; физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями);

б) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой (плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам), если в федеральном законе о конкретном виде обязательного социального страхования не предусмотрено иное;

в) все граждане, независимо от каких-либо условий.

14. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов осуществляют:

б) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

г) фонды обязательного медицинского страхования РФ;

д) налоговые органы.

15. Праву социального обеспечения свойственны следующие принципы:

а) всеобщность социального обеспечения;

б) гарантированность социального обеспечения;

в) многообразие видов социального обеспечения;

г) дифференциация условий, определяющих право на социальное обеспечение;

д) охрана уровня жизни и здоровья граждан;

ж) справедливость при распределении социального обеспечения за счет средств, выделяемых на эти цели;

з) создание максимальных удобств для граждан при реализации ими права на социальное обеспечение;

и) безусловность предоставления социального обеспечения.

16. Принцип всеобщности социального обеспечения означает, что:

а) находящийся в России человек имеет право на все виды социального обеспечения;

б) российский гражданин имеет право на все виды социального обеспечения;

в) находящийся в России человек имеет право на те виды социального обеспечения, которые установлены национальным законодательством;

г) человек, пребывающий в России на законных основаниях имеет право на все виды социального обеспечения;

д) человек, пребывающий в России на законных основаниях, имеет право на виды социального обеспечения, установленные национальным законодательством.

17. Принцип гарантированности социального обеспечения выражается в его предоставлении гражданам при наступлении социальных случаев:

а) достижение пенсионного возраста;

б) наступление инвалидности;

в) потеря кормильца;

е) несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание;

ж) беременность и роды;

з) рождение ребенка (детей);

и) уход за ребенком в возрасте до полутора лет;

к) уход за ребенком в возрасте до полутора лет;

18. Принцип многообразия видов социального обеспечения предполагает учет таких форм социального обеспечения:

а) как способ удовлетворения потребностей граждан, имеющих право на социальное обеспечение, в денежном и (или) натуральном выражении;

б) способ организации социального обеспечения (обязательное социальное страхование и социальное обеспечение за счет ассигнований из государственного бюджета);

в) негосударственное социальное страхование.

19. Принцип охраны уровня жизни и здоровья граждан проявляется через:

а) виды социального обеспечения;

б) в условиях предоставления социального обеспечения;

в) размеры предоставляемых видов социального обеспечения;

г) гарантированность предоставляемого социального обеспечения;

д) соответствие минимальных размеров социального обеспечения социальным стандартам достойного уровня жизни;

е) государственную социальную помощь;

ж) государственную социальную поддержку.

20. Принцип солидарности социального обеспечения проявляется через:

а) солидарность поколений (трудозанятое население посредством налогов и страховых взносов содержит неработающих граждан);

б) солидарность регионов страны (дотационные регионы страны через субвенции и дотации из государственного бюджета поддерживаются самодостаточными регионами);

в) солидарность отраслей хозяйственного комплекса страны (нуждающимся отраслям народного хозяйства выделяются финансовые средства из государственного бюджета);

г) коммерческие банки предоставляют кредиты на нужды социального обеспечения населения.

21. Социально-обеспечительные правовые отношения классифицируются по следующим критериям:

а) характер правоотношения, определяемый его целями;

б) виды социального обеспечения;

г) сроки действия правоотношений;

д) формы социального обеспечения как способ удовлетворения потребностей граждан;

е) формы социального обеспечения как способ его организации;

ж) пенсионные правоотношения.

22. Правоотношения по обязательному социальному страхованию регулируются:

а) только нормами права социального обеспечения;

б) нормами финансового права;

в) нормами административного права;

г) нормами трудового права;

д) нормами специального законодательства; отдельных смежных отраслей права.

23. Субъектами правоотношений по обязательному социальному страхованию могут быть:

а) только граждане РФ как застрахованные лица;

б) фонды социального страхования как страховщики;

в) отдельные фонды обязательного социального страхования;

г) любые физические лица как застрахованные лица;

д) работодатели как страхователи;

е) индивидуальные предприниматели как страхователи и как застрахованные лица;

ж) лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному страхованию.

24. Объектами правоотношений по обязательному социальному страхованию могут быть:

а) страховые пенсии;

в) социально-страховые пособия;

г) пособия за счет ассигнований из бюджетных ассигнований;

д) суммы материнского капитала;

е) выплаты лицам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

ж) любая медицинская помощь;

з) все виды социальных услуг;

и) медицинская помощь, предоставляемая за счет средств обязательного медицинского страхования;

к) социальные услуги, представляемые лицам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Источник: znanija.site

ГДЗ по обществознанию 8 класс учебник Гринберг, Королева, Соболева § 10. Роль государства

Экономические функции государства:

Стабилизация экономики

Защита прав собственности, частной собственности, защита прав потребителей

Регулирование денежного обращения

Перераспределение доходов через систему прогрессивного налогообложения и трансфертные платежи (например, пенсии, пособия, субсидии)

Регулирование взаимоотношений между работодателями и наемными работниками

Контроль над внешнеэкономической деятельностью

Производство общественных благ и т.д.(например, финансирование строительства медицинских центров, обеспечение охраны правопорядка, организация работы общественного транспорта

Компенсация внешних (побочных) эффектов

Поддержка и обеспечение функционирования рыночной системы

Финансирование фундаментальной науки и охрана окружающей среды

2. Какие признаки отличают общественные товары и услуги?

Общественные блага отличаются от обычных «необщественных» благ следующими двумя характеристиками. Первая. Отсутствие соперничества в потреблении общественных благ. Потребление такого блага каким-либо потребителем не уменьшает количества этого блага для других.

Например, прослушивание радиопередачи одним радиослушателем не лишает такой же возможности других и ничуть не ухудшает качества передачи. Или, скажем, использование света маяка в качестве ориентира одним морским судном не ограничивает одновременного использования этого маяка другими кораблями. Вторая. Невозможность воспрепятствовать потреблению общественных благ.

Например, не существует технических средств, которые могли бы не допустить использование света маяка одними кораблями в то время, как его могут использовать другие. Опять же технически невозможно (или, во всяком случае, очень дорого) воспрепятствовать приему радиопередачи одним радиослушателем тогда, когда ее может принимать его сосед.

3. Что является главным источником доходов государства?

К источникам доходов государственного бюджета относятся:

Эмиссия (выпуск) и продажа векселей, облигаций (ценных бумаг)

Ссуды, выделенные из бюджетов других уровней (регионального, местного)

Средства Центробанка

4. Перечислите основные статьи расходов государства.

По общественному назначению расходы государства могут быть поделены на следующие группы:

Расходы на социальные цели

Внешнеэкономические расходы

Экономические расходы, или расходы по вмешательству в экономику

Расходы на оборону страны, военные расходы

Расходы на управление

Расходы по обслуживанию государственного долга

5. В чём состоят экономические цели государства? При каком бюджете значение сальдо госбюджета будет: положительным, отрицательным, нулевым?

Экономические цели государства: Обеспечение экономической стабилизации и развития в изменяющихся условиях —> устранение или существенное ослабление резких спадов производства в кризисных ситуациях. Поддержание определённого уровня занятости с помощью мер государственного регулирования производства и рынка труда —> достижение высоких конечных результатов в хозяйственной деятельности и повышение жизненного уровня населения.

6. Что из перечисленного ниже является общественным благом? Медицинское обслуживание в поликлинике Газпрома; теплоснабжение посёлка; уборка территории автозавода; компьютеризация школ; социальная сеть в Интернете; троллейбус; первый канал телевидения; спорткомплекс на территории санатория энергетиков.

спорткомплекс на территории санатория энергетиков

7. О какой экономической функции государства идёт речь в высказывании Наполеона Бонапарта: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую»?

В данном высказывании Наполеон говорит о том, что государство, не тратящее достаточно средств на обеспечение своих вооруженных сил, в скором времени будет захвачено. То есть, даже не готовясь к завоевательным походам, страна всегда должна иметь сильную армию. Я согласен с данным высказыванием.

Армия — часть вооружённых сил государства, предназначенных для широкомасштабных военных действий против внешнего противника. В современном мире огромные средства тратятся на обеспечение армий.

Все эти деньги могли бы пойти на модернизацию социальной сферы, экономики, однако, к сожалению, этого нельзя допустить, так как угроза нападения присутствует всегда, и никакие мирные договоры не могут обеспечить полную уверенность государства в своей безопасности, это может сделать только сильная, хорошо финансируемая армия. В истории нашей страны известен случай, когда мы платили дань другому государству.

Это было в эпоху монголо-татарского ига. Князья не могли объединиться и сообща создать единую, сильную армию, в результате чего каждое обособленное княжество было захвачено монголо-татарами, и Русь платила дань орде многие годы. Однако известен и противоположный случай.

В 1940-х годах, когда на СССР напала Германия, он начал очень хорошо, как сказал бы Наполеон, «кормить свою армию» — тратились огромные средства на вооруженные силы, существенно выросла численность армии, росло число заводов, производящих военную технику, вся экономика была переделана на военный лад. Именно благодаря этим мерам СССР в короткие сроки смог мобилизировать свои силы и дать отпор врагу. Таким образом, мы видим, что все государства вынуждены тратить значительную часть бюджета на обеспечение своих вооруженных сил, иначе их могут захватить другие государства и использовать их экономические ресурсы для собственных нужд.

8. «Налоги — зеркало экономики». Что означает эта фраза? С какой функцией налогов она связана?

Здесь показана проблема налогообложения. С этим высказыванием я полностью согласен, ведь налоги отображают реальное состояние экономики страны. Если население обложено очень сильно налогами, то это означает, что в бюджете дефицит и таким образом хотят привлечь больше средств, чтобы рассчитываться по своим обязательствам. Если налоги становятся более низкими, то в стране неплохо развита экономика и она финансово обеспечена. Вот главная проблематика, которую можно найти в этом высказывании.

9. Возможно ли без вмешательства государства решение проблем загрязнения окружающей среды? Свой ответ аргументируйте.

Это невозможно. С точки зрения экономической теории. Причина в том, что участники рынка (частные компании, домашние хозяйство и др.) Для них экологическая безопасность является не прибыльным. Закон не может запрещать производствам приостанавливать свою деятельность. Следовательно, вмешаться может только государство.

10. Определите, к каким видам государственного регулирования экономики относятся: установление налоговых льгот; принятие Трудового кодекса страны; принятие бюджета на следующий год; приватизация ряда государственных предприятий; заключение международного торгового договора.

-установление налоговых льгот. — налоговое регулирование

-принятие трудового кодекса страны —- правовое регулирование

-принятие бюджета на следующий год. — бюджетное

-приватизация ряда государственных предприятий — прямое экономическое

заключение международного торгового договора — прямое экономическое

11. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в нашей стране составляет 13%. С пенсий, стипендий, алиментов и социальных пособий подоходный налог не взимается. В июле 17летняя Лера получила следующие доходы: стипендию в колледже 900 рублей; пенсию по инвалидности после перенесённой два года назад операции на сердце — 10 000 рублей; зарплату в книжном магазине 15 000 рублей. Посчитайте величину подоходного налога, уплаченного Лерой.

12. Какими общественными благами вы пользуетесь?

Общественный транспорт, библиотека, парковка, уличное освещение, образование, здравоохранение

13. Разделитесь на группы. Перечислите примеры, где вы сталкиваетесь с экономическим участием государства. Проранжируйте имеющиеся у вас примеры государственного воздействия на экономику от наиболее к наименее успешным (с вашей точки зрения).

14. Если налоги станут слишком большими для вас, то вы: скорее перестанете работать, чтобы не платить лишнего; будете платить налоги из последних возможностей, экономить, сокращать потребление; будете искать способы уклонения от уплаты налогов; будете законными способами бороться за изменение системы налогообложения или предоставление себе налоговых льгот. К каким последствиям может привести каждое из этих решений?

15. Составьте связный текст на основе сложной схемы, представленной на форзаце 2.

16. Найдите в Интернете Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Какие социальные гарантии даёт государство безработным?

17. Какие социальные программы действуют в вашем регионе?

18. Как менялся прожиточный минимум в вашем регионе в течение последних трёх лет?

19. В государстве N для всех граждан, независимо от рода их деятельности, количества и качества труда, трудовой квалификации, была установлена одинаковая заработная плата. Как, по-вашему, это может отразиться на развитии государства? Обоснуйте свою точку зрения. Напишите рассказ о последствиях этого решения для будущего государства.

Обычно труд оплачивается в зависимости от его ценности и полезности для общества. Заработная плата зависит от квалификации и опыта, образования , от уровня сложности, от количества и качества выполняемой работы, от ее сложности и от того, в каких условиях происходит работа. Но при одинаковой оплате труда произошло бы следующее, никто бы не стремился на работу с вредными и тяжелыми условиями труда, никто бы не стал работать дольше других, потому что ему бы не доплачивали за это, не стала бы цениться квалифицированная работа, в результате все бы стремились работать только на легких и безопасных работах, прилагая для этого небольшие усилия и не стремясь получить образование. Государство стало бы развиваться в экономическом отношении гораздо медленнее, потому что на определенных видах работ никто не захотел бы работать, также никто не хотел бы повышать квалификацию, потому что потом не получил бы достойной оплаты. В итоге мы бы имели работников, которые совсем не хотят работать, а хотят лишь получать зарплату.

20. Выберите группу населения, которая, по вашему мнению, больше всего нуждается в социальной защите. Перечислите проблемы этой группы. Как их можно решить с помощью социальной политики? Составьте специальную программу.

Источник: dzotvet.ru

Общественные блага: примеры. Чистые и смешанные общественные блага

Общественные блага, примеры которых будут приведены далее, представляют собой ценности, потребляемые всеми гражданами коллективно. Использование их не зависит от того, платит за них население или нет. Далее рассмотрим подробнее общественные блага: виды и особенности этих ценностей.

Общие сведения

Частные и общественные блага имеют существенные отличия. Как выше было сказано, вторыми пользуются все граждане коллективно. Первые же доступны для потребления и приносят пользу непосредственному их владельцу. Частные и общественные блага отличаются и в вопросе совершения с ними сделок. Вторые практически невозможно продать.

Общественные блага и услуги используются гражданами с достаточно большим удовольствием. При этом многие индивиды отказываются оплачивать их пользу.

Чистые и смешанные общественные блага

Существуют определенные признаки, в соответствии с которыми осуществляется классификация ценностей. Так, существует разделение на чистые и смешанные общественные блага. Первыми называют те, которые обладают признаками неисключаемости и неизбирательности. Характеристики, которые применяются в классификации, могут иметь разный уровень проявления.

Так, к примеру, двум благам могут быть свойственны признаки неизбирательности и неисключаемости, но при этом у одного из них эти характеристики проявляются в меньшей или в большей степени. Кроме того, имеет место и сочетание свойств для той или иной ценности.

Неизбирательность и неисключаемость

Предоставление чистых общественных благ одному индивиду невозможно без участия остальных граждан. В результате имеет место коллективное потребление. Каждое отдельное лицо использует выгоды блага. При этом полезность, которая извлекается из него остальными гражданами, не уменьшается. Никто не может исключаться из числа людей, которые используют эти общественные блага.

Примеры этого можно привести следующие: каждый гражданин пользуется выгодой от прогноза погоды, при этом не уменьшая полезности, которая извлекается другими. Это же касается посещения библиотек, проезда по автотрассам.

Общие категории

Различают следующие типы благ:

- Информационные. К ним относят «непрерывные» общественные блага. Примеры: телевидение, радио.

- Ограниченного пользования. Такие блага доступны определенному количеству потребителей в одно время. К ним относят автомобильный мост во время часа «пик».

- Локальные. Это доступные для представителей отдельной социальной группы или региона общественные блага. Примеры: областные библиотеки, парки, скверы.

- Дискретные (музейные экспонаты, картины в галереях), бесплатные (деятельность опорных пунктов охраны порядка), с отрицательной (высшее образование, курсы) и положительной (общественный транспорт) ценой.

Для обеспечения населения общественными благами необходимо привлечение частных. Объемы последних ограничены суммарными государственными доходами, которые формируются, в частности, за счет поступления разнообразных сборов и налогов.

Смешанные блага

В этой категории достаточно много подтипов. Как сказано было выше, признаки, свойственные благам, могут быть представлены в той или другой комбинации. Так, неизбирательность может сочетаться с исключаемостью и наоборот. В связи с этим можно назвать еще и другие примеры общественных благ.

Существуют ценности, которые отличаются низким уровнем неисключаемости и высоким – избирательности. Они называются общими (для совместного потребления) благами. К ним относят места на бесплатном пляже. Они доступны для всех граждан. Но при этом если один человек займет место на пляже, то им не сможет воспользоваться другое лицо.

В связи с этим оно получает признаки избирательности. В качестве особенности общих благ выступает тот факт, что ограничение пользования ими сопряжено с существенными издержками. Чаще всего они предоставляются на местном (региональном) уровне. К этой категории относят такие примеры общественных благ: места общего пользования, парки, парковки и прочие.

В связи с этим их именуют еще «коммунальными». Совместное потребление в данном случае определяет высокий уровень конкуренции в отношении их использования. Речь идет о принципе «кто пришел первым, тот и воспользовался».

Коллективные ценности

Не все четко понимают существующее разделение. Поэтому многие потребители просят более компетентных в этом вопросе граждан: «Приведите примеры общественных благ коллективного пользования». Для начала следует сказать, что такие ценности отличаются низкой степенью избирательности и высоким уровнем неисключаемости.

В качестве одного из ярких примеров можно привести получение сведений в Интернете. Одновременно данной возможностью могут пользоваться многие люди. Предельные издержки от увеличения количества потребителей при этом остаются нулевыми. Это, в свою очередь, означает, что конкурентность (избирательность) при потреблении этого блага имеет низкую степень.

Однако придание ему признака исключаемости труда не составляет. Это достигается посредством введения платы за подключение к Интернету. В качестве особенности таких благ выступает возможность ограничения доступа к ним со сравнительно небольшими издержками.

Государственное обеспечение

Число общественных благ значительно меньше количества правительственных. Многие государственные блага считаются исключаемыми либо конкурентными в пользовании, а в ряде случаев обладают обоими этими признаками. Здесь можно сказать о предоставлении среднего образования. При увеличении количества учеников издержки носят положительный характер.

Это связано с тем, что остальные школьники в таком случае будут получать меньше внимания из-за большего своего количества. При этом признак исключаемости такое благо приобретает при введении платы за учебу. Если некоторые из школьников не смогут внести ее, то будут исключены из процесса образования в данном классе.

Специфика спроса

Необходимость в том или другом благе складывается на основании принципа снижающейся предельной полезности. В связи с тем, что данная выгода от пользования дополнительной единицей является убывающей, линия индивидуального спроса отличается нисходящим наклоном. Аналогичным образом идет кривая спроса частного чистого блага.

Однако за данным внешним сходством скрыты большие отличия. В первую очередь это то, продажа чистых общественных благ «поштучно» невозможна. Это обусловлено тем, что они считаются неотделимыми и используются совместно всеми людьми. Их потребление – это не исключительное право индивидов. Эти блага могут использоваться даже теми, кто решает за них не платить.

За единицу в данном случае стоимость не назначается, а потребители могут пользоваться объемом выпуска целиком. Другими словами, в конкретный промежуток времени они потребляют единое количество блага.

Рыночный механизм

В ряде случаев с его использованием можно исключать принудительное финансирование выпуска общественных благ. В таких ситуациях они поставляются индивидуальными хозяйствами. Финансирование же осуществляется с помощью рыночного механизма.

Он позволяет реализовывать такие методы обеспечения, как исключение «безбилетников», а также взаимообусловленное субсидирование и финансирование. В первом случае используются ограничительные меры, перекрывающие доступ к потреблению. За счет низких издержек в данном случае благо, даже обладающее избирательностью, можно продать так же, как и частное.

Роль государства

Правительство принимает на себя расходы, которые связаны с предоставлением благ обществу в том случае, когда внешние положительные эффекты, возникающие при их использовании, не поддаются интернализации либо это обусловлено очень большими расходами. Так, государство может быть непосредственно производителем.

К примеру, это может быть борьба с ЧП или обеспечение внутренней безопасности. Также власть может финансировать выпуск благ частным сектором, участвуя в строительстве школ, больниц и прочего. Во всех случаях при этом поступление средств от государства осуществляется за счет отчисляемых гражданами налогов.

Решение же об оптимальном объеме производства базируется на коллективных действиях. При предоставлении государством общественных благ не всегда достигается эффективный объем их производства. Применение налогового механизма требует решения комплекса проблем, которые связаны с достижением необходимого объема выпуска.

Источник: fb.ru