Наиболее удобное в стратегическом плане место для будущей крепости Петр Первый выбирал сам. В переводе со шведского как Веселый, а с финского как Заячий, этот остров, находящийся близко к морю и защищенный Невой и топкими болотами с юга, отлично подходил для создания военной крепости.

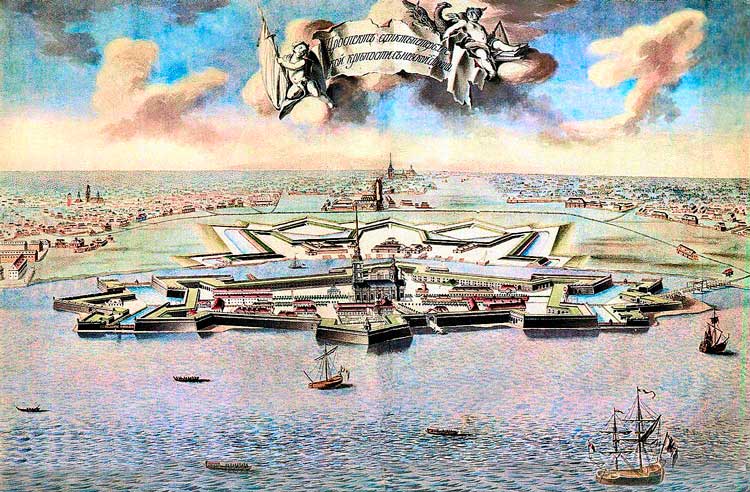

И вот здесь появилась новая русская цитадель с деревянно-земляными валами, с шестью пятиугольными, выступающими бастионами и двумя равелинами. Шесть укрепленных бастионов, соединенных между собой шестью куртинами (стенами), в плане походили на звездообразный шестиугольник. На крепостных валах были установлены пушки, а над Государевым бастионом поднят Андреевский флаг. Тогда же между островом и будущей Петроградской стороной был построен временный мост.

Петропавловская крепость. Секретный дом

План Петропавловской крепости 18 века

В роли строителей крепости выступали солдаты, как русские, так и пленные шведские. Но основной костяк рабочей силы составляли крепостные крестьяне, свозившиеся сюда со всей России, многие из которых нашли здесь свою смерть. Работа в тяжелых климатических условиях, недостаток пищи, инструментов, отсутствие жилья – все это приводило к массовым человеческим потерям.

В 1712 году началось строение каменного Петропавловского собора (до этого была деревянная церковь), которым руководил архитектор Д.Трезини. И именно этот собор дал окончательное название самой крепости.

Петропавловский собор — доминанта Петропавловской крепости

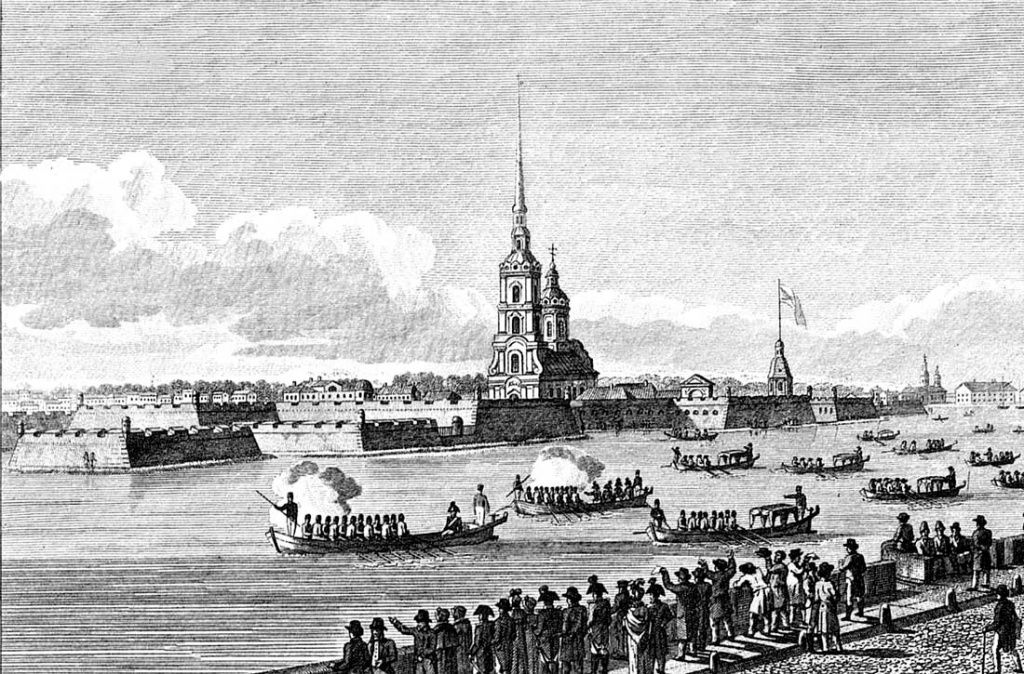

С момента своего создания Петропавловская крепость была не только административным центром, не только тюрьмой, но и местом проведения многочисленных церковных, а позднее и общегородских празднеств. В ознаменование военных побед в крепости устраивались фейерверки, иллюминации и пушечная стрельба.

Торжество у Петропавловской крепости в начале 18 века

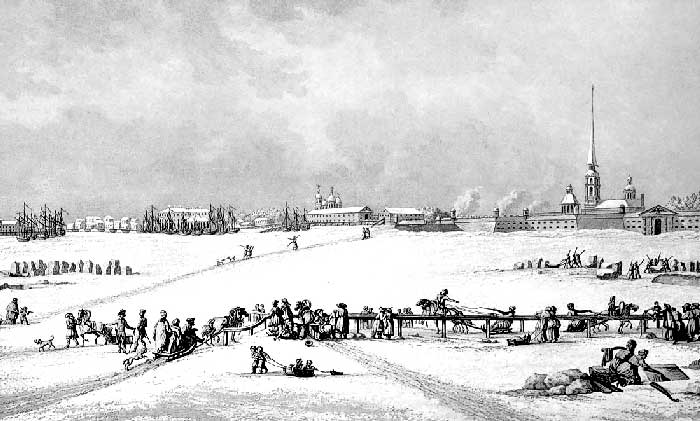

С 1719 года особым ритуальным торжеством отмечался День открытия навигации. Дело в том, что сообщение между территорией крепости, где находился Кафедральный собор, и основной жилой застройкой Петербурга осуществлялось в зимний период по льду Невы, а в летний — только с помощью судоходства, ибо мостов через Неву до середины 19 столетия не было. Таким образом, в период ледохода это сообщение прерывалось на некоторое время.

И только после полного схода льда, комендант крепости прибывал на катере в Зимний, держа в руках кубок с невской водой, чтобы сообщить императору о возможности начала судоходства. Император возвращал кубок, наполнив его монетами, после чего навигация считалась открытой. Все эти ритуальные действия сопровождались артиллерийскими залпами и праздничной суетой горожан.

Зимний период около Петропавловской крепости в 18 веке

Торжественно проходил с 1737 года в конце апреля и День Преполовения Святой Пятидесятницы, когда в Петропавловском соборе проходил крестный ход с обрядом водосвятия.

Постепенная утрата оборонительного назначения Петропавловской крепости превращала ее в обычный градостроительный объект центральной части Петербурга, что приводило к многочисленным перестройкам и видоизменениям ее строений. К середине 18 века территория крепости была застроена всевозможными деревянными строениями общественного назначения: домами коменданта и священнослужителей, складскими помещениями, магазинами. Здесь была лютеранская церковь и гауптвахта, канцелярия и аптека и т.д. Все эти постройки давно утрачены.

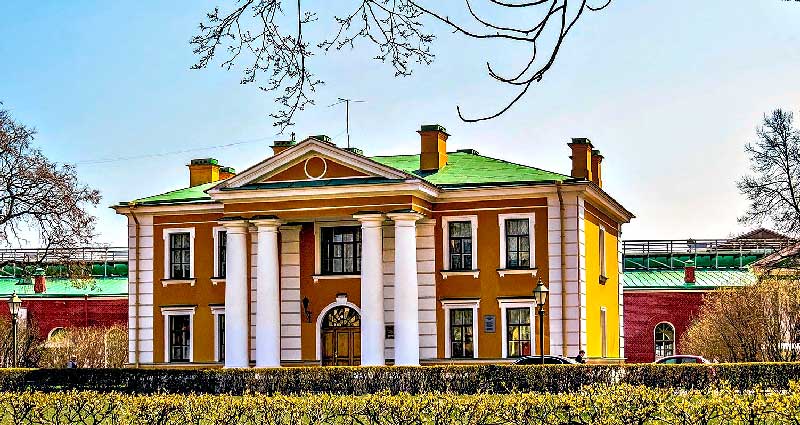

А с 1732 года, в правление Анны Иоанновны, деревянное строительство было запрещено и началось каменное. Но особо активные работы по благоустройству крепостной территории велись в годы правлений Елизаветы Петровны и Екатерины Второй, когда появились новые каменные Комендантский и Инженерный дома, Монетный двор и Обер-прокурорский дом, Палата мер и весов, Ботный домик и т.д.

Комендантский дом

Застройка крепостной территории продолжалась и в 19 веке. Именно тогда на территории Трубецкого бастиона появляется здание политической тюрьмы, и Петропавловская крепость становится основным местом тюремного заточения, хотя уже со дня основания цитадели в ее крепостных казематах содержались многочисленные заключенные (декабристы, опальные писатели, казнокрады и прочие).

Тюремный дом Трубецкого бастиона

Тот вид Петропавловской крепости, который предстает перед сегодняшними туристами, окончательно сформировался к началу 20 столетия.

Интересные факты

- Шпиль крепости покрыт позолотой, в которую было добавлено 8 килограмм чистого золота.

- К счастью, Петропавловская крепость никогда не была использована по её прямому назначению — военному

- Петропавловская крепость и все достопримечательности на её территории находятся под защитой ЮНЕСКО.

- Начиная с 1873 года и по сей день, ежедневно в 12:00 производится артиллерийский сигнальный выстрел.

- Увидеть Петропавловскую крепость можно во многих фильмах Советской классики: “О бедном гусаре замолвите слово”, “Гардемарины, вперёд!”, “Остров сокровищ”, “Нос”, “Невероятные приключения итальянцев в России”, “Михайло Ломоносов”, “Звезда пленительного счастья”, “Два билета на дневной сеанс”, “Довлатов”, “Союза спасения” и другие.

Оборонительные редуты

Заячий остров овальный, и крепость повторяет его форму. Пятиугольные бастионы названы в честь ближайших помощников царя – Кирилла Алексеевича Нарышкина, Юрия Юрьевича Трубецкого, Никиты Моисеевича Зотова, Гавриила Ивановича Головкина и Александра Даниловича Меньшикова. В закладке мощного Государева бастиона принимал участие сам Петр I.

Главный въезд в укрепление проходит через Петровские ворота. С двух сторон остров закрывают два равелина. Иоанновский получил свое имя в честь родного брата Петра I, а Алексеевский – в память об их отце.

Шесть бастионов соединяют каменные стены или куртины с воротами. Первоначально их высота доходила до 12 м, а толщина – до 20 м. Внутри двойных стен из камня по 5-6 м толщиной был засыпан слой толченого кирпича. Для безопасности существовали потайные ходы или паттерны, а за внешний периметр крепости можно было попасть через скрытые лазы – сортии.

Захоронения в Петропавловской крепости

Петропавловская крепость – один из крупнейших мемориальных некрополей России. Первым захоронением на территории Петропавловского собора стала могила дочери императора Петра – младенца Екатерины Петровны. Умершую девочку похоронили в 1708 г. в стенах еще недостроенного собора. До 1717 г. здесь были погребены еще трое детей Петра I – Маргарита, Наталья и Павел.

В 1718 г. в усыпальнице Романовых появилась новая могила – цесаревича Алексея, выступившего против венценосного отца и, по мнению многих историков, замученного до смерти в застенках. Через семь лет после похорон Алексея, в 1725 г., в соборе состоялось погребение Петра I.

Склеп первого русского императора находится у южного входа в Петропавловский собор. Среди других захороненных здесь русских правителей – Екатерина II, Петр III, Николай I, Александр I, Николай II.

Большой популярностью среди посетителей пользуется усыпальница великой княгини Екатерины Михайловны, внучки Петра I, скончавшейся в 1894 г. Эта женщина – одна из самых известных русских благотворительниц, прославившаяся своей добротой и стремлением помочь людям.

Великокняжеская усыпальница

В 1896 г. места для захоронений в Петропавловском соборе практически не осталось и на территории крепости было решено построить Великокняжескую усыпальницу. С собором усыпальница соединена закрытой галереей. По замыслу императора Александра III, в усыпальнице следовало хоронить ближайших представителей императорской фамилии.

Архитектор Д. Гримм смог выдержать единый архитектурный стиль: усыпальница гармонично смотрится на фоне Петропавловского собора. Массивный купол мемориального здания покрыт бордовым сланцем. Шпиль усыпальницы украшен золоченой главкой с крестом, похожей на главку собора. После смерти Гримма внешнюю отделку здания завершал Н. Стуколкин.

В 1908 г. прошло торжественное открытие здания. Усыпальницу освятили в честь святого князя Александра Невского.

Мемориальный комплекс рассчитан на 60 склепов. Внутренние интерьеры выполнил архитектор Л. Бенуа, выбравший для украшения помещений стиль эклектики. Стены украшены итальянским мрамором и гранитом, поддерживающие купол колонны изготовлены из редкого минерала – лабрадора.

В Великокняжеской усыпальнице посетители увидят 13 могил членов императорской фамилии, в том числе, склепы великих князей Кирилла Владимировича, Владимира Александровича, великой княжны Марии Николаевны.

В 2010 г. впервые со времен краха русской монархии в Великокняжеской усыпальнице состоялись похороны: здесь была погребена 95-летняя великая княгиня Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская, последний представитель Романовых, рожденный в Российской империи.

Посетителей усыпальницы заинтересует и грандиозная фреска «Воскресение Христово» работы К. Бруни. В годы войны это произведение искусства было уничтожено и восстановлено по старинным эскизам в 2006 г.

Музеи

Все коллекции и выставки в крепости курирует Музей истории города. Для туристов по территории проводят индивидуальные и групповые экскурсии.

Флажная башня Петропавловской крепости

Очень интересно побывать в музее, который рассказывает об истории тюрьмы в Трубецком бастионе. Двухэтажное здание для политкаторжан было построено в 1880-е годы. Тюрьма была рассчитана на 80 узников, и за ее историю в крохотных камерах побывало около 1,5 тысяч заключенных. После революции здесь содержали министров царского правительства.

Тему террора продолжает постоянная выставка об инквизиции и орудиях средневековых пыток. Туристы могут увидеть «стул ведьмы», «железный кляп» и другие приспособления, с помощью которых палачи выбивали сведения из узников.

Тюрма в Трубецком бастионе

В Комендантском доме крепости находится экспозиция, посвященная истории города в XIX – начале XX века. Музейные залы представляют повседневную жизнь петербуржцев, настоящий конный экипаж, наряды жителей, старые фотографии и газеты.

В крепости открыта выставка об истории самого укрепления. В витринах и на стендах размещены редкие находки археологов, строительные материалы, столярные инструменты и старинные гравюры.

Комендантский дом Петропавловской крепости

Ценители декоративно-прикладного искусства обязательно посещают музей с коллекциями фарфора и стекла. На этой выставке можно увидеть вазы, посуду, мелкую пластику, фирменные бутылки для вина, аптекарскую стеклотару и другие раритеты, которые изготавливали в России и за рубежом, начиная с XVIII столетия.

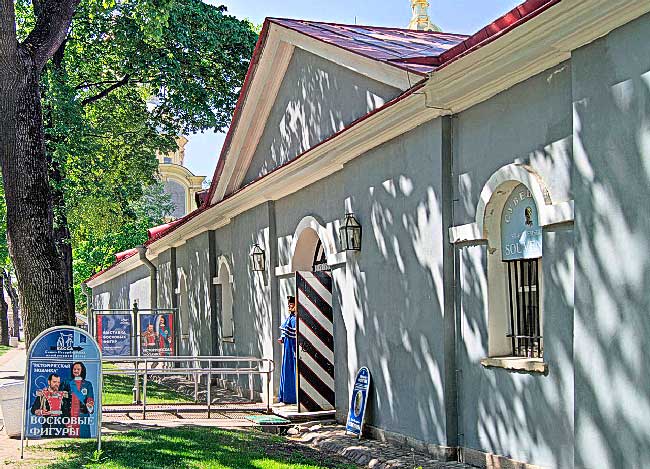

В восточной части крепости открыт красочный Музей восковых фигур. В его залах установлено 60 реалистичных статуй. Одетые в старинные костюмы скульптуры изображают исторические персонажи, которые жили в России с середины XVI до середины XX веков. Любители истории техники могут побывать в Музее науки и техники, а также заглянуть в Музей космонавтики и ракетной техники.

Ботный домик с деревянным ботиком Петра I «Святой Николай»

Петропавловский собор

Это первый собор, который был построен на территории нового города. Для его постройки Петр пригласил иностранного архитектора Доменико Трезини. Это был первый иностранец, который оставил свое имя в истории Санкт-Петербурга. Трезини не был знаком с традициями русского зодчества, где в основании храма всегда лежал крест.

Он спроектировал храм в европейских традициях: в основании прямоугольник — зальный храм длиной в 61 метр с высокой колокольней. Изначально приступает к строительству колокольни, так велел Петр. Через год деревянная церковь было готова, ее осветили в 1704 году, на колокольню водрузили часы, привезенные из Голландии. Петр был доволен работой нового архитектора. Новая церковь напоминала Европейские храмы и была очень созвучна его желаниям изменить жизнь государства на европейский манер.

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге

В 1712 г. Санкт-Петербург получает статус столичного города, и Петр повелевает возвести на месте деревянной церкви каменный Петропавловский собор. Дело было обставлено с большой торжественностью — под звуки пушечных выстрелов императорская чета положила первые камни в основание собора. Работы снова были поручены Д.Трезини.

Денег не жалели на новый собор, но работы продвигались медленно. Рабочие бежали со строительства, не хватало строительного материала для возведения стен и мрамора для отделки. Основные работы были завершены только через 8 лет. Была возведена многоярусная колокольня со шпилем, высота которого достигала 106 метров.

Колокольню украшали неизменные голландские часы, фигура ангела с крестом венчала шпиль. Внутренне убранство собора представляло собой огромный торжественный зал со множеством мраморных колонн, расписной потолок украшали хрустальные люстры, уникальный позолоченный резной иконостас высотой 20 метров в форме триумфальных ворот выполнил мастер Иван Зарудный, а иконы написаны русскими иконописцами.

Петропавловский собор внутри

Петр радовался. Новый столичный храм был выше 85 метровой московской колокольни Ивана Великого и олицетворял новые европейские веяния столичной жизни. Но император не успел увидеть Собор во всем его величии. Петр умер в 1725 году, а окончательно работы были завершены в 1733 году.

Тело усопшего императора было торжественно захоронено в Петропавловском соборе. Впоследствии все члены семьи Романовых, кроме Иоанна VI и Петра 2, были похоронены в Петропавловском соборе. В 1998 году в соборе были захоронены останки последнего российского императора Николая 2, императрицы Александр Федоровны и их детей.

Колокольня собора представляет особый интерес, на нее можно подняться и со смотровой площадки увидеть всю панораму города. На колокольне установлены 103 колокола, звонари собора исправно исполняют свою работу. Правительство Голландии подарило к 300-летнему юбилею города карильон — колокольный орган, который установили на колокольне Петропавловского собора. Часто на Соборной площади проходят концерты карильонной музыки.

В 1856 году в соборе произошел пожар. Загорелся шпиль от удара молнии. Были утрачены куранты, фигура ангела и шпиль собора. После восстановительных работ высота шпиля была увеличена до 122, 5 метров, была установлена усовершенствованная металлическая конструкция шпиля, а также новая фигура-флюгер позолоченного ангела с крестом. Шпиль и купол собора были позолочены сусальным золотом.

Колокольня Петропавловского собора стала самой высокой доминантой Санкт-Петербурга.

В 1919 году собор был закрыт. Предметы исторической памяти — книги, церковная утварь, иконы, боевые знамена — были переданы в другие музеи. С 1924 года собор становится музеем. В годы войны Петропавловский собор пострадал от бомбежек, несмотря на то, что позолоченный шпиль был укрыт брезентом. Реставрация закончилась в 1958 году.

С 2000 года в соборе возобновились богослужения.

По старой легенде шпиль колокольни является проводником божественной силы. Чтобы получить эту силу, надо встать лицом на восток и наступить на медную монетку, вмонтированную в пол собора прямо под шпилем. Такая редкая возможность предоставляется не всем!

Иоанновский мост и Иоанновский равелин

Мы добрались до Петропавловской крепости самым простым способом — на метро. Наземный вестибюль станции Горьковская находится в Александровском парке и выйдя на улицу легко потерять ориентацию и понять куда идти. В этом случае, если ваше природное чувство направления молчит, то лучше спросить дорогу у кого-нибудь или попробовать идти за основным потоком людей.

Так через 5 минут мы оказываемся у Иоанновского моста, дороги к историческому сердцу Санкт-Петербурга, Петропавловской крепости. Мост является старейшим мостом Санкт-Петербурга, хоть от того самого моста уже ничего и не осталось. Иоанновский мост, первоначально называвшийся Красным, как главный и единственный мост в крепость имел подъемную центральную секцию.

Заканчивается Иоанновский мост Иоанновскими воротами, на которых указан год 1740. Это год окончания строительных работ, в ходе которых Петропавловская крепость стала полностью каменной, до этого она была деревянной. Крепость дополнительно укреплена с востока и запада защитными сооружениями, именуемыми равелинами. В восточный равелин или Иоанновский, как раз и вмонтированы те самые Иоанновские ворота. Поэтому пройдя через них, таким образом минуя равелин, мы оказываемся на открытом пространстве непосредственно перед основными стенами крепости.

Соборная площадь

Аллея выводит нас на Соборную площадь, также служившую плацем для гарнизона крепости.

На Соборной площади расположилось несколько главных зданий крепости. В первую очередь это Петропавловский собор, Монетный двор и Ботный дом. Действующий Монетный двор Госзнака и крупнейший Монетный двор Мира.

Ботный дом был построен специально для хранения ботика Петра I, где он и хранился до 1931 года, сейчас здесь выставлена копия.

С этого собора и началось строительство Петропавловской крепости. Заложено здание в 1703 году в день святых апостолов Петра и Павла. Высота Петропавловского собора со шпилем составила 122,5 метра. До 2013 года это было самое высокое сооружение Санкт-Петербурга. По замыслу Петра I Петропавловский собор должен был стать первым зданием новой России, именно поэтому он не похож на традиционные православные храмы, а своей высотой, шпиль почти пронзает небо.

Монетный двор

Санкт-Петербургский монетный двор Гознака — предприятие по выпуску различных монет, медалей, различных знаков и жетонов, ювелирных изделий. Работает уже более 300 лет, и в наших кошельках всегда найдётся продукция Монетного двора.

Памятник Петру Первому

Идея памятника принадлежит Владимиру Высоцкому, который был другом талантливого художника и скульптора Михаила Шемякина. Высоцкий знал, что Михаил Шемякин часто рисовал Петра I, и предложил ему сделать его скульптуру. Памятник получился необычным и уникальным. Эскиз одобрил Дмитрий Лихачёв, и мэр Ленинграда Анатолий Собчак предложил установить памятник на территории Петропавловской крепости. Открытие памятника состоялось в 1991 году.

Тюрьма Трубецкого бастиона

Это первая политическая тюрьма в России.

Во второй половине XIX в. была разобрана часть стены Трубецкого бастиона и на этом месте выстроено двухэтажное здание тюрьмы. Это было особое инженерное сооружение с узкими коридорами, с толстыми стенами, окнами под потолком и карцерами для провинившихся узников. Чтобы подследственные не могли перестукиваться с соседями по камерам, стены были обиты войлоком.

Но узники все равно перестукивались, стуча каблуками по каменному полу. Они использовали специальную тюремную азбуку, где каждая буква алфавита выстукивается в два приема, как в системе координат. Караульные солдаты должны были постоянно следить за заключенными, для этого в металлических дверях камер были сделаны узкие прорези.

Чтобы шаги караульных были не слышны, коридоры казематов тоже обивали войлоком. Большинство камер в тюрьме были одиночными, узники были полностью изолированы от окружающего мира. Свет в камеры попадал только через маленькое окошко под потолком. Всего была 71 одиночная камера. Железная кровать, прикрученная к полу и металлический стол, книги и переписка запрещены.

Заключенные, возмущенные ужасными условиями содержания, часто поднимали бунты. Воздух практически не попадал в камеры. Сырые, холодные казематы, отсутствие дневного света, скудная пища — некоторые заключенные сходили с ума.

Тюрьма Трубецкого бастиона

За все время существования тюрьмы через ее застенки прошли около двух тысяч узников. Большинство из них политические заключенные. Желябов, Фигнер, граф Кропоткин, Бакунин, Ульянов (Ленин), Горький, Троцкий, Савинков, Парвус, Бауман — все они в разные годы сидели в одиночных камерах тюрьмы Трубецкого бастиона.

После революции 1917 года в тюрьме содержались министры Временного правительства. Большевики проводили массовые аресты, камер в тюрьме не хватало. Арестованных буквально утрамбовывали в одиночные камеры, так что невозможно было повернуться.

Тюрьма использовалась по прямому назначению до 1921 года, последние заключенные — это мятежные матросы революционного Кронштадта.

В музее восстановлена тюремная обстановка одиночных камер — караульные в коридоре, подсматривающие в окна камер, фотографии узников на холодных стенах и едва пробивающийся свет. Темно, холодно, сыро и страшно — все это политическая тюрьма Трубецкого бастиона.

Комендантский дом

Отдельное двухэтажное строение XVIII века, в котором ранее действительно жил с семьей комендант крепости. Сейчас здесь находится экспозиция «Петербург-Петроград, 1703-1918». На первом этаже размещена выставка, посвященная преимущественно временам до Петра I. Представлены предметы быта того времени — лапти, котомки и т.п., землянка в разрезе, а также планы и макеты крепости. Второй этаж демонстрирует жизнь Петербурга вплоть до революции 1917 года: макеты домов и улиц города, транспорт, предметы быта. В некоторых залах показываются короткие фильмы.

Интересно! В XIX веке в доме коменданта проводились следствия и судовые процессы по делам революционеров-декабристов, а в октябре 1917 года здесь находился штаб Военно-Революционного комитета Петрограда.

Ворота Петропавловской крепости

В Петропавловскую крепость ведут четверо ворот, по количеству сторон света и по их расположению.

- Невские ворота. Это южный, речной вход в крепость. Попасть в крепость через Невские ворота можно было только причалив к пристани. Отсюда и название ворот.

- Васильевские ворота с запада, эти ворота служат входом в крепость через Васильевскую куртину, которая обращена к Васильевскому острову, отсюда и название.

- Никольские ворота служат входом в Петропавловскую крепость с севера. Их не было в первоначальном плане 1703 года и появились они в Никольской куртине только в ходе перестройки деревянной крепости в каменную спустя четверть века после ее закладки.

- Петровские ворота, восточный вход в крепость, самые красивые ворота крепости

Именно Через Петровские ворота входим мы в крепость. Деревянные ворота сооружены в 1708 году и перестроены через 10 лет в камне. Петровские ворота являются памятником петровского борокко, реализованному по проекту архитектора Доменико Трезини. В нишах по обе стороны от ворот помещены статуи, олицетворяющие «Благоразумие» и «Храбрость».

Над аркой установлен свинцовый двуглавый орел. А над ним деревянный барельеф «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром», в котором Симон отождествляется со Шведским королем Карлом XII, а апостол Петр с Петром I соответственно. Таким образом вся картина являет собой символ победы России в Северной войне со Швецией.

Невские ворота с Комендантской пристанью

Первозданные деревянные ворота Невской куртины, тянущейся от Нарышкина к Государевому бастиону, появились в 1716 году, как и пристань, тоже деревянная. Но уже к 20-м годам 18 столетия, они, вместе с другими крепостными сооружениями, перестраиваются Д.Трезини в каменном варианте. Затем, в 30-е и в 40-е гг. 18 века в результате некоторых перестроек, вид ворот изменился с внешней и с внутренней стороны.

В 60-е годы 18 столетия Комендантская пристань одевается в гранит, что требует и изменения внешнего облика ворот. И в 80-х гг. того же века они вновь перестраиваются (арх. Н.Львов), приобретая сегодняшний вид. Высокие, 12-ти метровые; с аркой, оформленной двойной колоннадой и треугольном фронтоном из светлого гранита, Невские ворота смотрятся несокрушимым монолитом.

Невские ворота

Невские ворота ведут на Комендантскую пристань. Именно от нее начинался праздник начала судоходства в петровские времена. Эта пристань предназначалась для членов Дома Романовых, приплывавших сюда из Зимнего дворца. Через эти же ворота поставляли узников в Трубецкую тюрьму, а из тюрьмы некоторых «смертников» отправляли на казнь в Шлиссельбург, поэтому иногда Невские ворота называли «воротами смерти».

Комендантская пристань у Невских ворот

Комендантская пристань – это единственный на сегодня действующий причал Заячьего острова. Наиболее любознательным туристам будет интересно ознакомиться с Летописью самых значительных петербургских наводнений, которая зафиксирована отметками на специально прикрепленных здесь досках.

Сегодня прибрежная территория Комендантской пристани является и городским Петропавловским пляжем. Так что, находясь в Питере летом, и отправляясь на осмотр Петропавловской крепости в хорошую погоду, прихватите купальники и полотенца. Отдых на крепостном берегу, а по возможности и купание в суровой Неве, добавит вам неизгладимых впечатлений о городе.

Петровские ворота

Этим Триумфальным въездом в стиле «петровского барокко» украшена Петровская куртина, протянувшаяся от Меншикова к Государеву бастиону. Первоначальный деревянный въезд, Д.Трезини заменил на каменный к 1717 году.

Петровские ворота

Фасадная сторона ворот украшена сюжетным барельефом, рассказывающим о победе апостола Петра над язычником Симоном (скульптор К.Оснер), что символично напоминало о победе России над шведами. Этот барельеф расположен на фронтоне арочного аттика. Позже украшение ворот пополнилось горельефами с воинскими доспехами.

А в арочных нишах были установлены аллегоричные статуи Храбрости (справа) и Благоразумия (слева), выполненные французским скульптором Н.Пино. К 1720 г. на арке появилось символичное дополнение в виде двуглавого российского герба, весившее немного более тысячи килограмм. Несколько лет спустя орла перекрашивают в черный цвет, а великодержавные атрибуты покрываются золотом. Как ни странно, в советский период герб уничтожен не был – его просто заколотили щитами.

Васильевские ворота

Если заходить в крепость от Кронверкского моста, то напротив Алексеевского равелина, в центре Васильевской куртины между Зотовым и Трубецким бастионом находится въезд Васильевских ворот. Такое название досталось стене и въезду от расположенного напротив них Васильевского острова.

Васильевская куртина с Васильевскими воротами

Эти ворота, созданные в течение 20-х годов 18 столетия, получили дополнительное архитектурное убранство к концу 18 века, когда на них появился треугольный фронтон, украшенный вензелем Екатерины Второй и портик с пилястрами (арх. Ф.Де Ранкур). Эти архитектурные добавления повысили высоту ворот и сделали их более нарядными. К тому ж, карнизы, цоколь и пояски были отделаны известняком, а основная кирпичная кладка покрыта штукатуркой.

Никольские ворота

Каменный въезд Никольской куртины, соединяющей Зотов и Головкин бастионы, появился к концу 20-х годов 18 столетия. В их возведении участвовали Д.Трезини с Б.Минихом. А название свое куртина с воротами получили от Церкви святителя Николая, которая располагалась напротив, через Кронверкский пролив, на Петроградской стороне.

Никольские ворота Петропавловской крепости

В стеновых казематах этого въезда находились казармы артиллеристов и склады. Были здесь и арестантские камеры. В Никольской куртине сохранились двухъярусные казематные помещения, переделанные в других куртинах на одноярусные. Сегодня эти архитектурные сооружения находятся под присмотром Музея городской истории.

Кронверкские ворота

Ворота Кронверкской куртины, соединяющей Меншиков и Головкин бастионы, появились в 30-е годы 18 столетия в результате создания каменной стены. Позднее их расширили и надстроили высоту для передвижения под ними экипажей, которые направлялись к деревянному мосту, соединявшему Заячий остров с территорией Петроградской стороны.

Иоанновские ворота

Если все предыдущие въезды украшают крепостные стены, то Иоанновские ворота, пропускающие сегодня сотни туристов в течение дня, расположены в одноименном равелине. Эти ворота, как и сам равелин, названные по имени отца Анны Иоанновны, были построены Б.Минихом в конце 30-х годов 18 века.

Иоанновский мост и Иоанновские ворота

Они явились последним строительным объектом на территории крепости. Под фронтоном, по верху арки, сохранилась дата окончания строительных работ не только этого сооружения, но и всей, в камне перестроенной, Петропавловской крепости! На фронтоне помещен картуш, где соседствуют изображения короны российской империи и воинская атрибутика.

Картуш на Иоанновских воротах Петропавловской крепости

Фасад, обращенный в крепость, украшен розетками и рустами. Кстати, с южной стороны Иоанновских ворот расположены музейные кассы. Но, если вы забыли приобрести билеты здесь или идете со стороны Кронверкского моста, то не переживайте, билеты можно купить и в Ботном домике, и непосредственно в музеях.

Источник: worldrockart.ru

Петропавловская крепость

Историческим ядром Петербурга является Петропавловская крепость, построенная на Заячьем острове, находящемся между рукавами Невы, несущей свои воды к Балтийскому морю. Это был первый оплот, первое поселение будущего Санкт-Петербурга, один из удивительных образцов русских оборонительных сооружений начала 18 века.

Петропавловская крепость расположилась на Заячьем острове

Петропавловская крепость, созданная как цитадель, позднее становится административным центром нарождающегося нового города, потом самой страшной политической тюрьмой России, и, в конце концов, превращается в исторический музей, который сегодня стремятся посетить многочисленные любознательные туристы.

День, когда крепость начала строиться (27 мая 1703 г.), считается Днем рождения города и ежегодно торжественно отмечается, а тогда название этой укрепленной военной цитадели звучало так – Санкт-Питер-бурх. И ее назначение было в обеспечении защиты завоеванных в ходе Северной войны земель и защите тыла в дальнейшем продвижении русских к Балтийскому морю.

Памятный знак начала строительства Петропавловской крепости

История возникновения и строительство крепости в 18 веке

Наиболее удобное в стратегическом плане место для будущей крепости Петр Первый выбирал сам. В переводе со шведского как Веселый, а с финского как Заячий, этот остров, находящийся близко к морю и защищенный Невой и топкими болотами с юга, отлично подходил для создания военной крепости.

И вот здесь появилась новая русская цитадель с деревянно-земляными валами, с шестью пятиугольными, выступающими бастионами и двумя равелинами. Шесть укрепленных бастионов, соединенных между собой шестью куртинами (стенами), в плане походили на звездообразный шестиугольник. На крепостных валах были установлены пушки, а над Государевым бастионом поднят Андреевский флаг. Тогда же между островом и будущей Петроградской стороной был построен временный мост.

План Петропавловской крепости 18 века

В роли строителей крепости выступали солдаты, как русские, так и пленные шведские. Но основной костяк рабочей силы составляли крепостные крестьяне, свозившиеся сюда со всей России, многие из которых нашли здесь свою смерть. Работа в тяжелых климатических условиях, недостаток пищи, инструментов, отсутствие жилья – все это приводило к массовым человеческим потерям.

В 1712 году началось строение каменного Петропавловского собора (до этого была деревянная церковь), которым руководил архитектор Д.Трезини. И именно этот собор дал окончательное название самой крепости.

Петропавловский собор — доминанта Петропавловской крепости

С момента своего создания Петропавловская крепость была не только административным центром, не только тюрьмой, но и местом проведения многочисленных церковных, а позднее и общегородских празднеств. В ознаменование военных побед в крепости устраивались фейерверки, иллюминации и пушечная стрельба.

Торжество у Петропавловской крепости в начале 18 века

С 1719 года особым ритуальным торжеством отмечался День открытия навигации. Дело в том, что сообщение между территорией крепости, где находился Кафедральный собор, и основной жилой застройкой Петербурга осуществлялось в зимний период по льду Невы, а в летний — только с помощью судоходства, ибо мостов через Неву до середины 19 столетия не было. Таким образом, в период ледохода это сообщение прерывалось на некоторое время.

И только после полного схода льда, комендант крепости прибывал на катере в Зимний, держа в руках кубок с невской водой, чтобы сообщить императору о возможности начала судоходства. Император возвращал кубок, наполнив его монетами, после чего навигация считалась открытой. Все эти ритуальные действия сопровождались артиллерийскими залпами и праздничной суетой горожан.

Зимний период около Петропавловской крепости в 18 веке

Торжественно проходил с 1737 года в конце апреля и День Преполовения Святой Пятидесятницы, когда в Петропавловском соборе проходил крестный ход с обрядом водосвятия.

Постепенная утрата оборонительного назначения Петропавловской крепости превращала ее в обычный градостроительный объект центральной части Петербурга, что приводило к многочисленным перестройкам и видоизменениям ее строений. К середине 18 века территория крепости была застроена всевозможными деревянными строениями общественного назначения: домами коменданта и священнослужителей, складскими помещениями, магазинами. Здесь была лютеранская церковь и гауптвахта, канцелярия и аптека и т.д. Все эти постройки давно утрачены.

А с 1732 года, в правление Анны Иоанновны, деревянное строительство было запрещено и началось каменное. Но особо активные работы по благоустройству крепостной территории велись в годы правлений Елизаветы Петровны и Екатерины Второй, когда появились новые каменные Комендантский и Инженерный дома, Монетный двор и Обер-прокурорский дом, Палата мер и весов, Ботный домик и т.д.

Комендантский дом

Застройка крепостной территории продолжалась и в 19 веке. Именно тогда на территории Трубецкого бастиона появляется здание политической тюрьмы, и Петропавловская крепость становится основным местом тюремного заточения, хотя уже со дня основания цитадели в ее крепостных казематах содержались многочисленные заключенные (декабристы, опальные писатели, казнокрады и прочие).

Тюремный дом Трубецкого бастиона

Тот вид Петропавловской крепости, который предстает перед сегодняшними туристами, окончательно сформировался к началу 20 столетия.

Самостоятельное посещение Петропавловской крепости

Посетить Петропавловскую крепость самостоятельно вполне реально и очень интересно. При наличии времени и желания этому ядру исторического центра Петербурга можно посвятить целый день, потому что Петропавловская крепость – это, в принципе, небольшой городок, гулять по которому, заглядывая во все его уголки, очень интересно.

В Петропавловской крепости имеются свои улочки и свои интересные места

Причем надо иметь в виду, что сама крепостная территория открыта для туристов ежедневно с 9.30 до 21.00 и совершенно бесплатно. А вот время посещения отдельных достопримечательностей имеет свой режим работы (в основном с 10.00 до 18.00) и, конечно же, свою цену.

Билеты можно приобрести в многочисленных кассах, как на экскурсионный осмотр, так и на самостоятельное посещение. И не забывайте льготные удостоверения – ведь студенты, учащиеся и пенсионеры имеют приличные скидки при приобретении билетов. По средам Петропавловский собор и все выставочные экспозиции, кроме Тюрьмы Трубецкого бастиона, не работают.

Указатели движения в Петропавловской крепости очень помогают туристам

На территории крепости можно осмотреть все экспозиции и достопримечательности, а можно ограничиться только наиболее интересными для вас объектами. Чтобы получить наиболее яркое и полное впечатление от посещения, хорошо бы заранее ознакомиться с краткой историей создания крепости, с расположением ее основных оборонных объектов (бастионов, равелинов, куртин и т.д.) и других важных достопримечательностей (Петропавловского собора, Комендантского дома и прочее), чтобы в один обход охватить все интересное и значительное.

При обходе крепости обращайте внимание на афиши временных выставочных экспозиций, которые проходят во многих строениях крепости, как например, в Инженерном доме может работать Выставка модерна и т.д. Во многих куртинах есть постоянные или временные экспозиции, как исторические, так и тематические. И как знать, что вам захочется посетить из предложенного музейного многообразия.

Выставка модерна в куртине Петропавловской крепости

И самое приятное! Если вы гуляете по Петропавловской крепости летом, то не забудьте про Петропавловский пляж. Во-первых, это очень эксклюзивно. Во-вторых, там проходят различные фестивали, праздники и соревнования, вплоть до ежегодного проекта по созданию песчаных фигур. В-третьих, оттуда открывается прекрасный вид на замечательный город Петербург.

Ну и наконец, там можно позагорать и поплавать!

Примерный маршрут по Петропавловской крепости для самостоятельного осмотра

Если вы зашли на Заячий остров через Кронверкский мост со стороны Васильевского острова, то первое, что перед вами предстанет, будет Алексеевский равелин, созданный для защиты Трубецкого и Зотова бастионов, а также расположенной между ними Васильевской куртины (стены) с одноименными воротами. Не спешите сразу же идти в саму крепость. Обойдите стены равелина, восхититесь их былой мощью и осмотрите здания расположенные позади него. Вспомните бедных узников, томящихся в расположенном здесь ранее «Секретном доме», и далее направляйтесь к Васильевским воротам.

Алексеевский равелин — одно из страшных мест крепости

На территории крепости перед вами возникнет внушительный комплекс строений Монетного двора, действующего подразделения «Госзнака», но наше движение продолжается направо, чтобы ознакомиться с самым известным бастионом крепости – Трубецким, где расположена Тюрьма бастиона, оформленная исторической экспозицией, на посещение которой надо запланировать определенное время.

Вход в Тюрьму Трубецкого бастиона

После посещения тюрьмы движение продолжается вперед, вдоль Екатерининской куртины, к следующему бастиону – Нарышкину, тоже очень интересному для осмотра объекту, ибо около него расположена единственная пристань острова, к которой ведут Невские ворота.

По дороге не пропустите Каретник, оригинальное сооружение бывших комендантских конюшен. Это одноэтажное сооружение будет расположено слева перпендикулярно вашему движению перед самым началом Нарышкина бастиона. Около него находится восковая фигура Палача на Эшафоте, с которой так любят фотографироваться веселые туристы. А в самом Каретнике работает постоянная экспозиция Музея средневековых пыток.

Эшафот у входа в Каретник

Если вы дойдете до Нарышкина бастиона до 12.00, то станете участником полуденного пушечного залпа. Осмотрев там пристань, ворота с Летописью наводнений и замечательный вид на дворцовую сторону Петербурга, можно прогуляться по «Улице времени», на которой реконструированные жилые дома находятся в воссозданной уличной обстановке прошлых столетий. Эта прогулка в прошлое позволит лучше представить как, в какой бытовой среде жили петербуржцы 18-20 веков.

В Музее пыток представлены старинные приспособления для экзекуций

А после увлекательного знакомства с достопримечательностями бастиона Нарышкина движемся чуть левее Невских ворот и, минуя Гауптвахту, выходим к Памятнику Петру Первому. Здесь перед нами во всей красе предстает колокольня Петропавловского собора, справа от нее расположен Инженерный дом, а слева – Комендантский, в подвале которого умерла знаменитая Княжна Тараканова, перемещенная сюда из-за болезни из «Секретного дома» Алексеевского равелина.

На Соборной площади Петропавловской крепости

Прежде чем начать осмотр всех находящихся здесь достопримечательностей, нужно выйти к Соборной площади, где находится Ботный домик. Там расположены музейные кассы, где, определившись в своих желаниях, можно приобрести билеты в интересующие объекты. Осмотр Петропавловского собора с его усыпальницей, Колокольни, Великокняжеской усыпальницы, Комендантского дома и прочих объектов потребует приличного времени, сил, и определенных денежных затрат.

В императорской усыпальнице покоятся российские правители

После знакомства со всеми близлежащими историческими и архитектурными объектами, не стоит возвращаться назад. Движение вперед приведет нас к удивительным триумфальным Петровским воротам, расположенным в Петровской куртине, справа от которых будет Государев бастион, а слева Меншиков.

Петровская куртина и Петровские ворота

Кстати, любителям прекрасного будет интересно посетить Выставку стекла и фарфора, которая находится в левом крыле Петровской куртины. Прекрасные изделия отечественного и западноевропейского фарфорового производства понравятся самым взыскательным посетителям.

Выставка фарфора в куртине

Пройдя под Петровскими воротами, полюбовавшись ими, мы выходим к Иоанновскому равелину, минуя одноименные ворота которого попадаем на Иоанновский мост. В Иоанновском равелине при желании посещаем уникальный Музей космонавтики и ракетных двигателей.

В Музее космонавтики

Если же вам нужно вернуться к Кронверкскому мосту, по которому вы пришли, то двигайтесь обратно по еще не осмотренным бастионам – Меншикову, Головкину, Зотову, чтобы получить абсолютно законченное представление о крепостном сооружении 18 века. Кстати, с северной стороны хорошо видно и укрепление Кронверк. А в Никольской куртине проходит постоянная Выставка мебели 18-20 вв. с очень интересными экспонатами.

Выставка мебели в куртине Петропавловской крепости

Если же вы пришли в крепость от Иоанновского моста, то начинайте осмотр с его одноименного равелина и Музея космонавтики, а потом через Петровские ворота, мимо цейхгауза, выходите к Соборной площади, после осмотра достопримечательностей которой, можно посетить Тюрьму Трубецкого бастиона и Алексеевский равелин.

Музей восковых фигур в цейхгаузе

Более подробно с самыми значимыми достопримечательностями Петропавловской крепости вы можете ознакомиться ниже.

Основные достопримечательности

В результате эволюционного развития крепостной территории (с начала 18 века в качестве военного объекта и далее как главной политической тюрьмы России), на ней сформировался определенный комплекс сооружений, который сегодня вызывает несомненный туристический интерес своим историческим и архитектурным аспектом.

Прежде всего, это непосредственно военные строения, к которым относятся: бастионы и равелины, Гауптвахта, куртины с воротами и т.д. Интересны и административные постройки Комендантского и Инженерного домов, а также целевые сооружения Монетного двора, Ботного домика и т.д. Центром же всей крепостной архитектурной композиции является неповторимый Петропавловский собор с колокольней.

Равелины и Бастионы

Бастионы и Равелины являются основными военными оборонительными сооружениями крепости. Они объединены в единый военно-архитектурный комплекс, состоящий из шести бастионов, шести куртин (стен) и двух равелинов. Все бастионы похожи и историей создания и оборонным назначением и особенностями архитектуры, но все же самыми известными и посещаемыми туристами является прежде всего Трубецкой бастион. Интересно для туристов будет и знакомство с Нарышкиным бастионом.

В Нарышкином бастионе

При наличии времени желательно обойти все шесть бастионов, но при отсутствии такового можно ограничиться посещением только этих двух. Тем более, что в Трубецком нужно запланировать время на посещение Тюрьмы, а в Нарышкином – на осмотр Невских ворот и Комендантской пристани.

Равелины (Алексеевский и Иоанновский) находятся с двух противоположных сторон острова и служат для дополнительной защиты ее бастионов. Они тоже имеют свои сооружения и свою историю, с которой весьма интересно ознакомиться (Подробнее об истории всех бастионов и равелинов — Бастионы и равелины Петропавловской крепости).

Соборная площадь

Соборная площадь, вымощенная камнем и облагороженная к 300-летию Петербурга, — просто сгусток многочисленных знаковых объектов крепости. Здесь обязательно нужно ознакомиться с Петропавловским собором, Комендантским домом, Ботным домиком, Монетным двором. На подходе к ней полюбоваться оригинальным Памятником Петру Первому.

Площадь – это место пересечения всех туристических маршрутов Заячьего острова, и прежде всего туристы идут в Ботный домик, где находится знаменитый ботик Петра и музейные кассы крепостных объектов.

Ботный домик

Ботный домик – очень интересный архитектурно-исторический объект крепости, находящийся рядом с колокольней Петропавловского собора. Дело в том, что Петр Первый, несмотря на все свое устремление к европеизму, высоко ценил историю своей страны, сохраняя различные раритеты, представляющие историческую ценность. Так произошло и с «дедушкой русского флота» — ботиком «Святой Николай», перевезенным на сохранение в крепость из Москвы в 1722 году.

Дедушка русского флота — Ботик Петра

История этого судна весьма оригинальна. Оно было подарено царю Алексею Михайловичу английской делегацией в 17 веке, но за ненадобностью его поместили на дальние амбарные дворы, где он и был найден энергичным и любознательным 16-летним Петром. Голландский мастер помог привести судно в рабочее состояние, после чего оно было спущено в Яузу. Именно на этом английском «Святом Николае» будущий создатель русского флота осваивал управление парусным судном. А уже став императором, построив новую столицу и создав русский флот, Петр Первый вспомнил свое первое парусное суденышко, хранящееся в Москве и велел переправить его в Петербург.

После переезда ботика на новое место, для него был устроен навес, затем его разместили в одном из помещений Государева бастиона, а в 60-х годах 18 века по решению Сената для ботика было построено специальное сооружение – Ботный домик (арх.А.Вист).

Ботный домик на Соборной площади

Домик, построенный в стиле сочетания классицизма и барокко, прост и строг, с высокими окнами и арочными наличниками. А вот крыша его довольно сложной формы, и на ней установлена женская статуя Навигации (автор Д.Йенсен). Сочетание простоты фасадов, декоративности оконного обрамления и вычурности изгибов крыши сделали Ботный домик достойным произведением архитектуры середины 18 века.

Единственное, о чем не подумал архитектор, это о том, как вносить в готовый павильон довольно-таки объемный ботик. В общем, стену пришлось разбирать, заносить ценного «дедушку русского флота», а затем заделывать стену заново. Как бы там не было, ботик Петра простоял в этом павильоне почти два века. В 1931 году его переместили на постоянное место в Военно-Исторический музей, а его место в Ботном домике заняла, изготовленная к 300-летию отечественного флота, равнозначная копия, которую сегодня могут рассматривать со всех сторон многочисленные туристы.

Ботик Петра Первого

Кроме музейных касс в Ботном домике работает сувенирная лавка.

Петропавловский собор

Петропавловский собор доминирует над всем архитектурным комплексом не только Соборной площади, но и Петропавловской крепости, и является основным ориентиром исторической части Петербурга. Изначально он сооружался как главный православный храм, который должен был показывать торжество победы русского государства в Северной войне. Впоследствии он играл роль только Императорской усыпальницы.

Архитектура этого сооружения является яркой иллюстрацией петровского времени, его реформ, привнесения на российскую почву европейских традиций и стилей. А Усыпальница стала уникальным историческим Некрополем всех российских императоров от Петра Первого до Александра Третьего.

Комплекс Петропавловского собора

Петропавловский собор – это три достопримечательности в одной. Здесь обязательно нужно осмотреть сам Собор, его убранство и Императорскую усыпальницу. Посетить Колокольню, и с ее смотровой площадки полюбоваться прекрасной дворцовой частью Петербурга. А также заглянуть в Великокняжескую усыпальницу, где покоятся некоронованные члены Дома Романовых.

Монетный двор

Архитектурные сооружения Монетного двора появились на главной площади Петропавловской крепости в 1800-1806 гг. (арх. Порто), хотя само денежное производство было переведено сюда из Москвы Петром Первым уже к 1724 году и первые помещения его находились в районе Трубецкого и Нарышкина бастионов.

Вытянутое более чем на 150 метров промышленно-архитектурное здание имеет очень выразительный фасад с низким треугольным фронтоном в центральной части и круглыми башнями с куполами в боковых крыльях.

Монетный двор Петропавловской крепости

Со временем, вплоть до середины 19 века, около основного здания появлялись различные служебные помещения и постройки: технические лаборатории, кузницы, магазины, множество различных цехов и административные службы. Вся территория монетного комплекса была огорожена.

Монетный двор – одно из наистарейших промышленных предприятий России. Здесь производилась чеканка денег непосредственно для нашей страны, а также выполнялись заказы иностранных государств, как например, Турции и Нидерланд. Кроме денег, на Монетном дворе изготовлялись значительные количества медалей, орденов, значков и т.д.

Памятная медаль Петропавловского Монетного двора

Сегодня двор по-прежнему является действующим предприятием и работает под эгидой «Госзнака».

Комендантский дом

Корпуса Комендантского дома, которые мы можем видеть сегодня около Петропавловского собора, окончательно сформировались к концу 19 века, и происходило это постепенно.

Комендантский дом

Сам Комендантский дом является третьим по счету (первые два были деревянными). Он сооружен в конце первой половины 18 века и представляет собой очень интересный образец жилой «типовой» застройки того периода, спроектированной учеником Трезини М.Земцовым. Корпуса Комендантского дома схожи с Конюшенным и Гостиным дворами Петербурга.

В самом начале, это двухэтажное здание в виде буквы П имело открытый внутренний двор, откуда на второй этаж в личные апартаменты коменданта шла парадная лестница. Но, практически сразу же, напротив него сооружается одноэтажное служебное здание с аналогичным внутренним двориком, являя собой зеркальное отражение П-образному комендантскому строению. Поэтому объединение этих сооружений в одно целое стало довольно логичным шагом – получилось единое прямоугольное архитектурное сооружение объединенное внутренним двором. А к концу 19 века над служебным корпусом надстраивается второй этаж, образовав единообразное гармоничное двухэтажное сооружение, которое сегодня видят все туристы. К празднованию 300-летия Петербурга двор Комендантского дома закрывается стеклянной крышей.

Внутренний двор Комендантского дома под стеклянной крышей

Главный фасад здания сориентирован на восток. А архитектурные украшения — белые наличники и рельефные русты — очень контрастно выделяются на красном фоне стены, создавая празднично-торжественную атмосферу.

Кроме апартаментов коменданта, помещения прислуги и различных служб здесь имелась и домовая церковь с канцелярией. Парадный зал канцелярии, восстановленный сегодня и доступный посещениям, известен тем, что именно в нем арестованные руководители декабристского восстания заслушали свой смертный приговор.

Парадный зал канцелярии Комендантского дома

Хочется сказать несколько слов о самой комендантской должности. Это была не просто ответственная служба со множеством обязанностей. Это была очень почетная должность, которая давалась за выдающиеся боевые заслуги самым заслуженным генералам и была практически пожизненной. За двести лет крепость возглавляли 32 коменданта, которые до конца 18 века являлись также и комендантами Петербурга.

В обязанности коменданта включалось решение всех хозяйственных, церемониальных и благотворительных вопросов, конечно же, арестантский надзор, хранение ключей Усыпальницы и прочее-прочее. Поэтому исполняющие эту обязанность жили здесь же, на Заячьем острове и здесь же умирали.

Почивших комендантов хоронили на специальном Комендантском кладбище, которое расположилось рядом с алтарной соборной стеной. Это кладбище одно из старейших городских. Первое захоронение на нем состоялось при Петре Первом в 1720 году, когда здесь обрел вечный покой сподвижник Петра генерал Р.Брюс. Всего же на Комендантском кладбище покоится 19 бывших комендантов.

Комендантское кладбище Петропавловской крепости

Во время революционных событий 1917 года, Комендантский дом занимали штабисты Военно-революционного комитета. А сегодня здесь можно прогуляться по экспозиционным залам Музея истории, которые рассказывают об увлекательных страницах истории Санкт-Петербурга в период с 1703 по 1917 гг.

Другие достопримечательности Петропавловской крепости

По соседству с комендантским домом вдоль главной улицы крепости находятся Гауптвахта и Каретник, чуть далее Инженерный дом и т.д.

Гауптвахта (главный караул)

Гауптвахты появились изначально как караульные помещения. Затем в них стали содержать провинившихся солдат и офицеров. Военный гарнизон Петропавловской крепости тоже не мог обойтись без подобного заведения.

Гауптвахта Петропавловской крепости

Место первой деревянной Гауптвахты сегодня занято Комендантским домом. А новое каменное здание Главного караула было построено неподалеку от дома коменданта и изначально, в середине 18 века, было одноэтажным и светло-розовым. Таким оно просуществовало до начала 20 столетия, когда к нему был пристроен второй этаж, а само здание было переоформлено в неоклассическом стиле. Углы его отделаны рустами, а семиарочная галерея главного фасада была заменена портиком из четырех колонн. Здание было перекрашено в желто-белый цвет, и Гауптвахта Петропавловской крепости получилась очень нарядной.

Площадь, которая образовалась перед Гауптвахтой, назвали Плясовой. Такое веселое название связано с очень жестокой экзекуцией на «насесте» применяемой к наказываемым солдатам в 18 веке. «Насест» — приспособление для пыток – состоял из столба, к которому привязывали босого наказываемого, и ограниченного пространства покрытого острыми спицами. Укалывая ноги о спицы, несчастный заключенный в поисках безопасного места постоянно перебирал ногами, но натыкался лишь на очередные спицы. Издали его тщетные попытки спастись от боли походили на танец.

Памятник Петру Первому на бывшей Плясовой площади

Сейчас на месте «насеста» находится Памятник Петру Первому, выполненный М.Шемякиным. Голова основателя Петербурга повторена по маске известной «Восковой персоны» из Зимнего дворца Петра Первого, выполненной Растрелли. Памятник очень необычен и неоднозначен, но он уже является местной достопримечательностью, а указательный палец бронзового гиганта обладает способностью исполнять желания, главное не забыть его потереть.

Сегодня в здании Гауптвахты размещается Дирекция Музея истории Санкт-Петербурга.

Каретник

Также недалеко от Комендантского дома, в сторону Нарышкина бастиона, находится одноэтажное строение в классическом стиле и снабженное воротным проемом. Это комплекс сооружений для лошадей (конюшня), комендантских экипажей и сопутствующих конному назначению хозяйств.

Вход в Каретник

Все вместе это называется Каретником, который сегодня могут посещать туристы, потому как он относится к историческому Музею Петербурга.

Инженерный дом

Также рядом с Петропавловским собором, но по другую сторону от Памятника Петру Первому, находится другой уникальный архитектурный памятник середины 18 века – Инженерный дом, построенный в стиле «петровского барокко». Он строился для размещения строительных инженеров, и для хранения военных боеприпасов слева от Петровских ворот.

Как и Комендантский дом, Инженерный является примером «типового проекта» зажиточного городского дома. Авторами данного проекта считаются инженер Муравьев и Петр Первый. Как и Комендантский, Инженерный дом образован из двух П-образных строений, связанных воротами и внутренним двором.

Инженерный дом Петропавловской крепости

Вот именно такие дома, с четкими и строгими линиями рустованных лопаток, с большими окнами и черепичными крышами, составляли основу петровского Петербурга.

В Инженерном доме жили и работали в чертежной мастерской служащие Инженерного департамента, находился инженерный архив и цейхгауз. Сегодня здесь размещаются различные тематические экспозиции Музея истории.

Артиллерийский цейхгауз

К началу 19 века вдоль главной аллеи крепости, напротив Инженерного дома вытянулось новое архитектурное сооружение в классическом стиле — Артиллерийский цейхгауз, спроектированное А.Брискорном. Цейхгауз – это помещения для хранения оружия, но здание почти сразу же использовалось не по назначению. Его помещения были заняты архивом, пожарным депо, телефонной станцией, даже манежем для лошадей. И, как практически во всех крепостных сооружениях, камерами для арестантов.

Цейхгауз

В годы Великой Отечественной помещения цейхгауза были приспособлены для ремонта грузовиков, перевозивших людей и продовольствие по «Дороге жизни». Сегодня здесь расположена Выставка Восковых фигур Музея истории.

Казначейство

Это специализированное сооружение 30-х годов 19 столетия, предназначалось для хранения денежной выработки Монетного двора. К нему присоседились Тайная канцелярия, руководство некоторых военных округов и другие ведомства. Но, в результате, строение осталось в монополии Монетного двора, и эксплуатировалось как административное управление и ведомственное жилье.

Здание Казначейства

К началу 20 столетия появились дополнительные корпуса, состоящие из различных мастерских, прачечной, котельной и т.д. Сегодня казначейские площади используются под экспозиции Музея истории.

Ворота Петропавловской крепости

В Петропавловских куртинах расположено пять ворот, которые расположены по четырем сторонам света. Все ворота имеют свою архитектурную историю, индивидуальны в исполнении и прекрасны. Шестой въезд острова находится за пределами крепостных стен — по центру Иоанновского равелина.

Васильевские ворота

Если заходить в крепость от Кронверкского моста, то напротив Алексеевского равелина, в центре Васильевской куртины между Зотовым и Трубецким бастионом находится въезд Васильевских ворот. Такое название досталось стене и въезду от расположенного напротив них Васильевского острова.

Васильевская куртина с Васильевскими воротами

Эти ворота, созданные в течение 20-х годов 18 столетия, получили дополнительное архитектурное убранство к концу 18 века, когда на них появился треугольный фронтон, украшенный вензелем Екатерины Второй и портик с пилястрами (арх. Ф.Де Ранкур). Эти архитектурные добавления повысили высоту ворот и сделали их более нарядными. К тому ж, карнизы, цоколь и пояски были отделаны известняком, а основная кирпичная кладка покрыта штукатуркой.

Невские ворота с Комендантской пристанью

Первозданные деревянные ворота Невской куртины, тянущейся от Нарышкина к Государевому бастиону, появились в 1716 году, как и пристань, тоже деревянная. Но уже к 20-м годам 18 столетия, они, вместе с другими крепостными сооружениями, перестраиваются Д.Трезини в каменном варианте. Затем, в 30-е и в 40-е гг. 18 века в результате некоторых перестроек, вид ворот изменился с внешней и с внутренней стороны.

В 60-е годы 18 столетия Комендантская пристань одевается в гранит, что требует и изменения внешнего облика ворот. И в 80-х гг. того же века они вновь перестраиваются (арх. Н.Львов), приобретая сегодняшний вид. Высокие, 12-ти метровые; с аркой, оформленной двойной колоннадой и треугольном фронтоном из светлого гранита, Невские ворота смотрятся несокрушимым монолитом.

Невские ворота

Невские ворота ведут на Комендантскую пристань. Именно от нее начинался праздник начала судоходства в петровские времена. Эта пристань предназначалась для членов Дома Романовых, приплывавших сюда из Зимнего дворца. Через эти же ворота поставляли узников в Трубецкую тюрьму, а из тюрьмы некоторых «смертников» отправляли на казнь в Шлиссельбург, поэтому иногда Невские ворота называли «воротами смерти».

Комендантская пристань у Невских ворот

Комендантская пристань – это единственный на сегодня действующий причал Заячьего острова. Наиболее любознательным туристам будет интересно ознакомиться с Летописью самых значительных петербургских наводнений, которая зафиксирована отметками на специально прикрепленных здесь досках.

Сегодня прибрежная территория Комендантской пристани является и городским Петропавловским пляжем. Так что, находясь в Питере летом, и отправляясь на осмотр Петропавловской крепости в хорошую погоду, прихватите купальники и полотенца. Отдых на крепостном берегу, а по возможности и купание в суровой Неве, добавит вам неизгладимых впечатлений о городе.

Петровские ворота

Этим Триумфальным въездом в стиле «петровского барокко» украшена Петровская куртина, протянувшаяся от Меншикова к Государеву бастиону. Первоначальный деревянный въезд, Д.Трезини заменил на каменный к 1717 году.

Петровские ворота

Фасадная сторона ворот украшена сюжетным барельефом, рассказывающим о победе апостола Петра над язычником Симоном (скульптор К.Оснер), что символично напоминало о победе России над шведами. Этот барельеф расположен на фронтоне арочного аттика. Позже украшение ворот пополнилось горельефами с воинскими доспехами.

А в арочных нишах были установлены аллегоричные статуи Храбрости (справа) и Благоразумия (слева), выполненные французским скульптором Н.Пино. К 1720 г. на арке появилось символичное дополнение в виде двуглавого российского герба, весившее немного более тысячи килограмм. Несколько лет спустя орла перекрашивают в черный цвет, а великодержавные атрибуты покрываются золотом. Как ни странно, в советский период герб уничтожен не был – его просто заколотили щитами.

Кронверкские ворота

Ворота Кронверкской куртины, соединяющей Меншиков и Головкин бастионы, появились в 30-е годы 18 столетия в результате создания каменной стены. Позднее их расширили и надстроили высоту для передвижения под ними экипажей, которые направлялись к деревянному мосту, соединявшему Заячий остров с территорией Петроградской стороны.

Никольские ворота

Каменный въезд Никольской куртины, соединяющей Зотов и Головкин бастионы, появился к концу 20-х годов 18 столетия. В их возведении участвовали Д.Трезини с Б.Минихом. А название свое куртина с воротами получили от Церкви святителя Николая, которая располагалась напротив, через Кронверкский пролив, на Петроградской стороне.

Никольские ворота Петропавловской крепости

В стеновых казематах этого въезда находились казармы артиллеристов и склады. Были здесь и арестантские камеры. В Никольской куртине сохранились двухъярусные казематные помещения, переделанные в других куртинах на одноярусные. Сегодня эти архитектурные сооружения находятся под присмотром Музея городской истории.

Иоанновские ворота

Если все предыдущие въезды украшают крепостные стены, то Иоанновские ворота, пропускающие сегодня сотни туристов в течение дня, расположены в одноименном равелине. Эти ворота, как и сам равелин, названные по имени отца Анны Иоанновны, были построены Б.Минихом в конце 30-х годов 18 века.

Иоанновский мост и Иоанновские ворота

Они явились последним строительным объектом на территории крепости. Под фронтоном, по верху арки, сохранилась дата окончания строительных работ не только этого сооружения, но и всей, в камне перестроенной, Петропавловской крепости! На фронтоне помещен картуш, где соседствуют изображения короны российской империи и воинская атрибутика.

Картуш на Иоанновских воротах Петропавловской крепости

Фасад, обращенный в крепость, украшен розетками и рустами. Кстати, с южной стороны Иоанновских ворот расположены музейные кассы. Но, если вы забыли приобрести билеты здесь или идете со стороны Кронверкского моста, то не переживайте, билеты можно купить и в Ботном домике, и непосредственно в музеях.

Источник: russo-travel.ru