Время возникновения на Руси первых укрепленных пунктов относится к IX в., то есть к тому времени, когда хозары стали уже бессильны выдерживать натиск хлынувших с востока печенегов, которые в середине IX века настолько близко подошли к Киеву, что начали грозить торговле славян и последние, не надеясь более на хозар, были вынуждены сами приняться за охрану своих торговых центров и соединявших их путей сообщения. Поэтому первые указания на существование укрепленных пунктов встречаются в самом начале наших летописей; так, в рассказе о княжении Рюрика Нестор говорит: «И прия власть свою Рюрик один и пришед к Ильменю и сруби город над Волховым и прозва Новгород и седе ту и княжа, раздая волости мужем своим и городы рубити овому Полотеск, овому Ростов, другому Белоозеро». Насколько крепки были города и как долго они могли выдерживать осаду, указывает следующее место летописи: «Ольга же устремися со сыном своим на Искоростень град, яко те бяху убили мужа ее, и ста около со сыном своим, а Деревляне затворишась в граде и боряхусь крепко из града: ведаху бо яко сами убили князя, и на что ся предати. И стоя Ольга лето, и не можаше взяти град. » В дальнейшем летописи пестрят упоминаниями о различных укрепленных пунктах, называя их «городами, городками, детинцами, кремлями, острогами и т.д.», причем названиям этим отвечали определенные виды фортификационных сооружений. А именно: городом («градом») назывался* каждый заселенный пункт, который для охраны его от вражеских нападений был окружен укреплением в виде земляных валов, каменных или деревянных (но непременно венчатых) стен. «Понятие о городе, — говорит Ф. Ласковский, — как о жилом месте и об укреплениях, его ограждавших, совершенно сливались между собой; город не мог быть без оборонительной ограды, с уничтожением ее он терял значение и самое название города; с другой стороны, сооружая одну из вышеупомянутых оград на месте ненаселенном, в видах собственной обороны какого-либо пункта, всегда придавали ему, независимо от гарнизона, поселение, которое давало этому пункту жизнь, а вместе и значение города в гражданском быте государства».

Как сделать каркасный дом по-настоящему надежным? Технология I-STRONG. Деревянные двутавровые балки.

* По определению Ф. Ласковского. См. его «Материалы для истории инженерного искусства в России». СПб., 1885.

Небольшие заселенные пункты обносились одним кольцом таких стен и, вероятно, к такого рода пунктам относилось собственно название «городка» или «городца», хотя, по-видимому, летописцы и не особенно строго разграничивали эти понятия, называя иногда относительно большие города «городками» или «городцами», а незначительные по населению пункты — «городами».

Большие города или имели несколько примыкавших друг к другу колец укреплений, или несколько концентричных колец. Как тот, так и другой вид расположения укреплений не представляли собой заранее обдуманной системы, но просто являлись следствием увеличения числа гражданских сооружений города, возникавших вне первоначальной линии укреплений и требовавших для их охраны устройства новой линии укреплений.

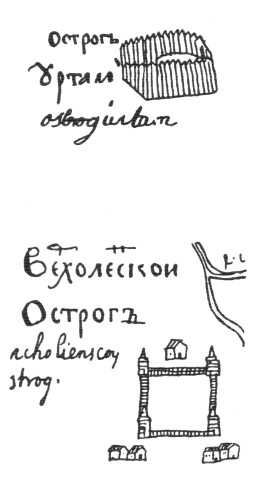

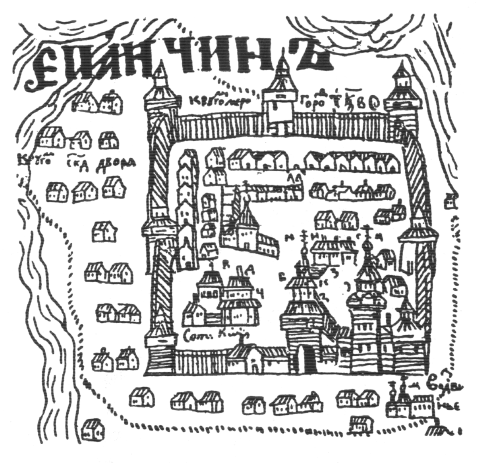

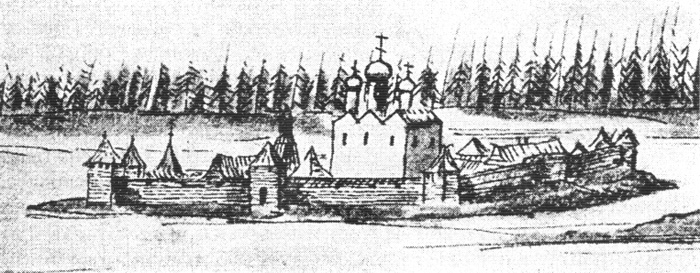

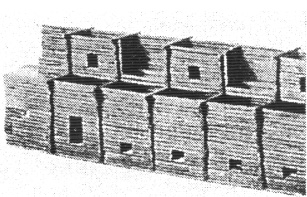

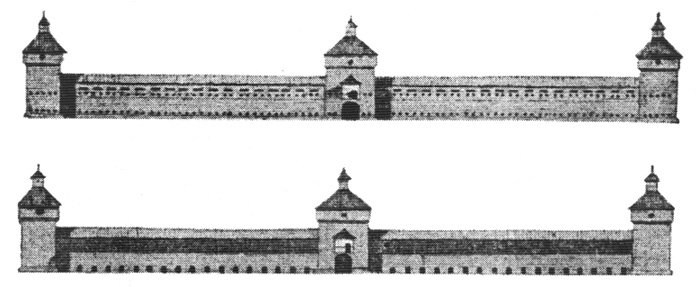

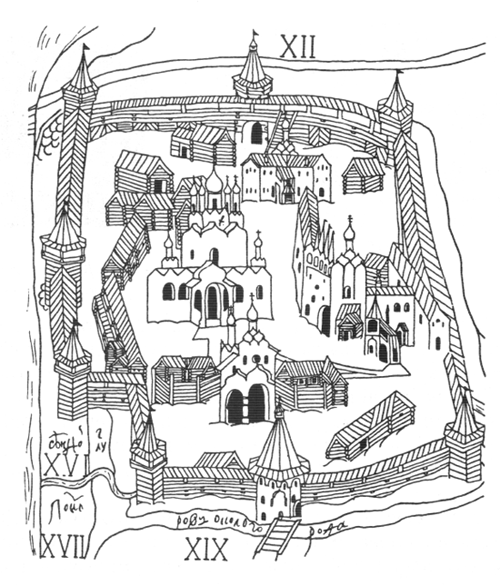

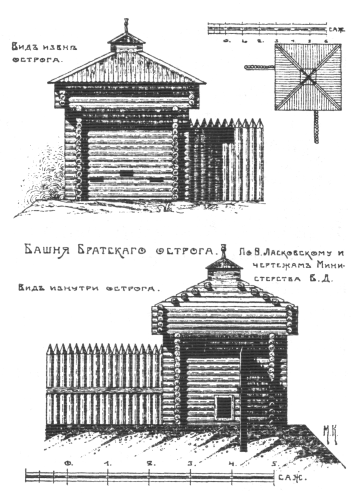

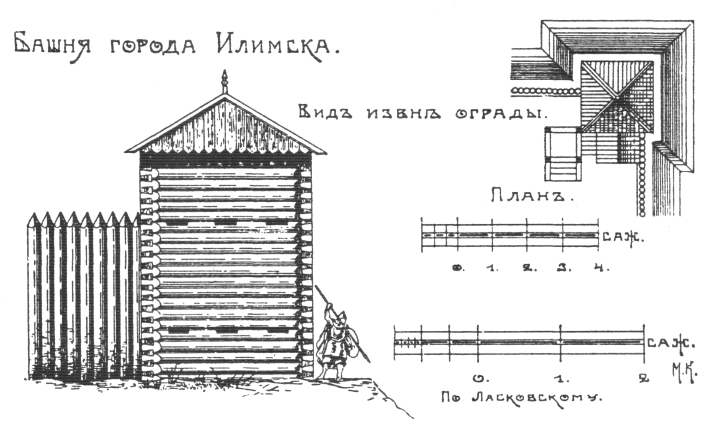

В случае концентричного расположения стен или валов каждая часть города вместе с окаймлявшим ее кольцом стен носила особое название: центральная часть называлась первоначально «детинцем», «днешним градом», а впоследствии — «кремлем» или «кремником»; наружные кольца города с их стенами назывались «окольным градом, охабнем кромом или кромьным градом». Укрепленные пункты, ограды которых были не венчатые, а состояли из тына с заостренными верхушками бревен, назывались «острогами», причем если в таких пунктах имелось постоянное население, то такие остроги назывались «жилыми», а «стоялыми» острогами назывались такие, которые только временно вмещали в себе гарнизоны, посылавшиеся в них лишь на время военных действий. В более глубокой древности остроги, вероятно, устраивались в большинстве случаев без башен, но впоследствии башни стали делать постоянно, причем если замкнутая линия тыновой ограды имела не более четырех башен, то такое укрепление сохраняло название острога; если же число башен превышало четыре, то тогда укрепление получало название «города». Такой терминологии придерживался, по крайней мере, Семен Ремезов, составивший в 1701 г. свою «Чертежную книгу Сибири», в которой имеется много изображений различных укрепленных пунктов Сибири, являющихся весьма ценными для истории древнерусской фортификации. Приводим четыре чертежа из этой книги (рис. 88, 89, 90 и 91), на которых ясно видна не только конструкция стен и башен, но также названия укрепленных пунктов, указывающие на терминологию «городового дела»* в XVII в.

|

|

|

|

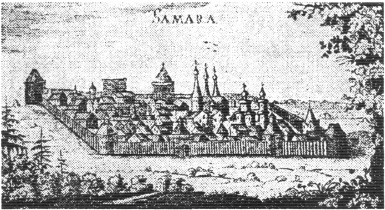

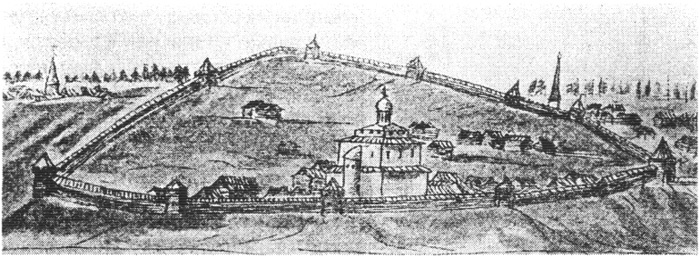

Упомянутый труд Семена Ремезова не является единственным источником древней письменности и картографии, в котором мы находим изображения старорусских военных сооружений. Такие изображения встречаются в уже знакомых нам трудах Адама Олеария (рис. 92 и 93), Мейерберга (рис.

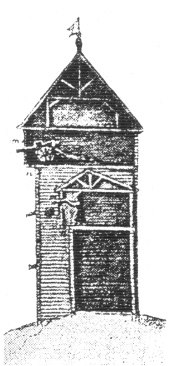

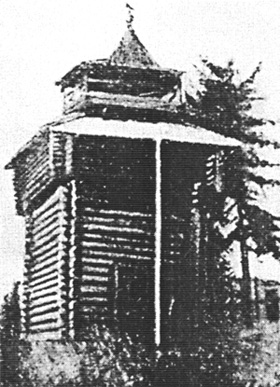

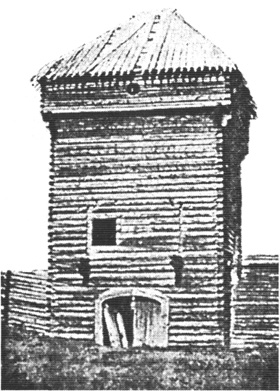

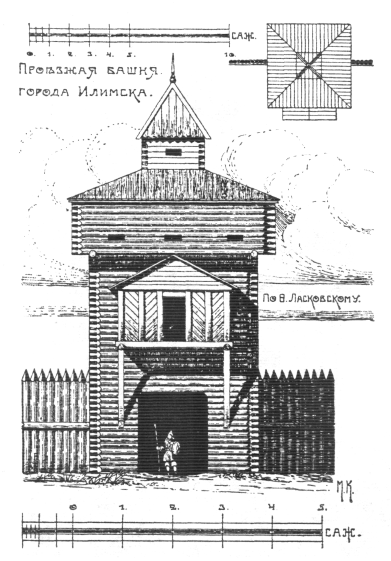

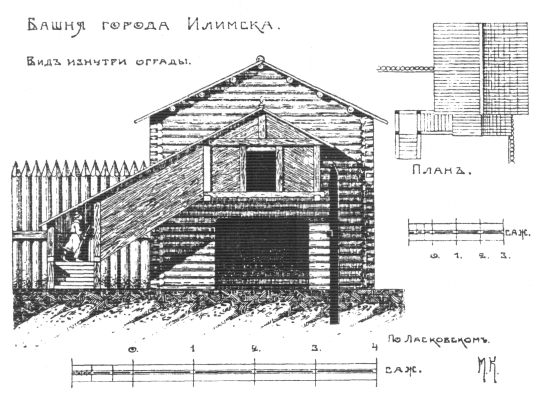

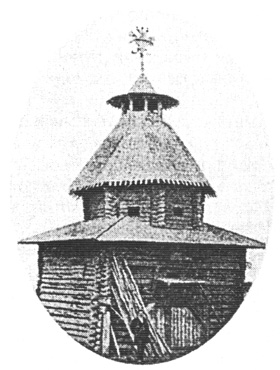

94 и 95)*, а также в альбоме Эрика Пальмквиста — члена шведского посольства, бывшего в московском государстве в 1673 г. Однако, все такие изображения дают более или менее ясное представление лишь об общем виде или плане того или иного укрепленного пункта, позволяя только догадываться о деталях устройства стен или башен, и лишь у одного Пальмквиста имеется изображение разреза стены и башни города Торжка (рис. 96). Тем не менее мы не лишены возможности составить себе полное представление о деталях устройства деревянных сооружений древней Руси, так как еще недавно существовали остатки таких сооружений в Сибири, например, в Красноярске, в Илимске, в селении Братском Иркутской губернии и т. д., а остатки Якутского острога существуют и по настоящее время.

** На рис. 95 изображен Иверский (Валдайский) монастырь, крепкие стены которого имели целью не только ограждать иноков от вторжения к ним внешней, мирской жизни, но и служить оплотом при нападении врагов, так как большинство наших монастырей представляло собой серьезные укрепленные пункты и братии этих монастырей нередко приходилось поверх ряс надевать кольчуги и менять клобуки на шеломы.

|

|

|

|

|

|

В нашу задачу не может входить изучение чисто фортификационных вопросов, как-то: рассмотрение общих планов фортификационных сооружений, вопросов наивыгоднейшего размещения башен и устройства земляных сооружений, — мы познакомимся только с устройством отдельных и притом главных частей оборонительных сооружений: с устройством тынов, венчатых стен и башен, то есть с областью древнерусской военной архитектуры, а не фортификации.

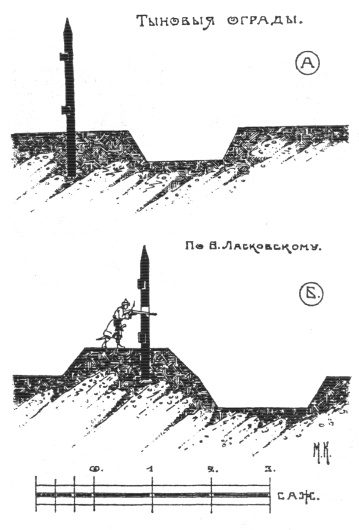

Менее всего конструктивных затруднений при их устройстве представляли тыновые ограды, которые поэтому вошли, вероятно, в употребление значительно ранее оград рубленых, то есть венчатых. Когда именно появились впервые тыновые ограды, в точности неизвестно, но упоминания об острогах встречаются в летописях при описании событий, относящихся к первой половине XII века.

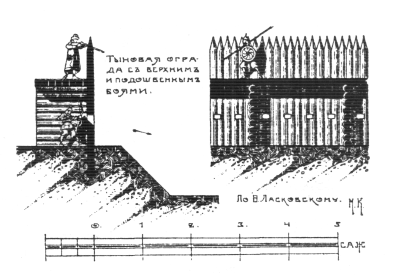

Основываясь на некоторых летописных рассказах, можно предположить, что тыновые ограды различались, главным образом, по высоте, а именно, если тын устраивался для образования стен острога, то его делали значительной высоты (от 2-х до 3-х саженей), так как его вкапывали или непосредственно в грунт за рвом (рис. 97а), или в невысокий вал, образованный землей, вынутой из рва (рис. 97б).

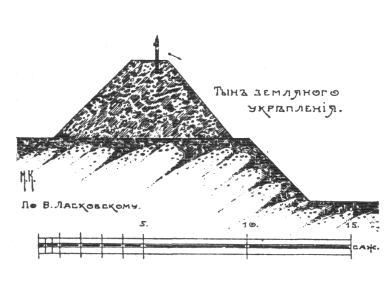

Если же тын предназначался лишь для усиления земляного укрепления, валы которого сами имели значительную высоту (рис. 98), то он делался невысоким, играя лишь роль бруствера, то есть прикрытия для защитников, а не главной преграды, мешавшей врагам приступом проникнуть внутрь укрепления. В последнем случае оборона производилась обычно поверх тына или сквозь узкие перерывы его, тогда как в острогах на высоте груди человека прорезались бойницы — небольшие отверстия, через которые производился обстрел неприятеля; другими словами, в острогах простого типа оборона производилась из-за тыновой ограды.

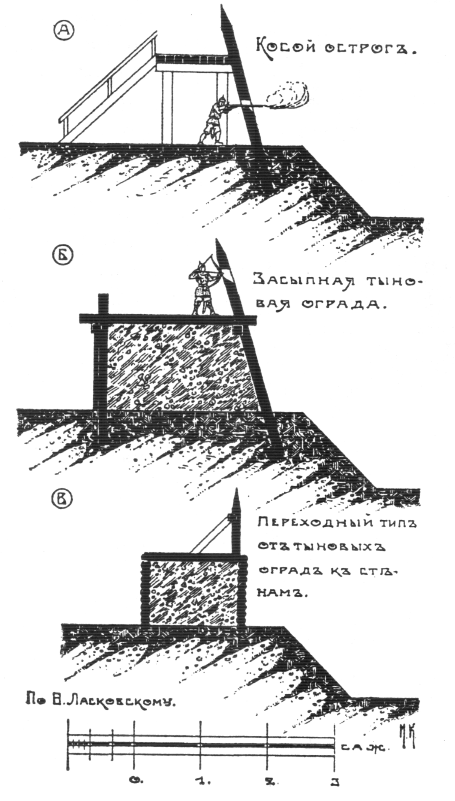

Более сложным видом тыновой ограды являлся такой, при котором оборона производилась как поверх тына, так и из-за него, то есть такая тыновая ограда, которая имела и «верхний бой» и «подошвенный». Для образования первого в тын врубались, на равном расстоянии друг от друга (от 1 до 1,5 саженей), поперечные рубленые стенки, служившие опорой для бревенчатого настила (наката), поверхность которого опускалась от верха тына приблизительно на высоту груди ратника (рис. 99). Такой тип тыновой ограды, без сомнения, отличался большей устойчивостью, нежели первый, так как его рубленные стенки представляли солидные контрфорсы; и назывался он в XVII веке «стоячим острогом» в отличие от «косого острога», разнившегося от стоячего лишь тем, что ему придавали наклон в сторону ограждаемого пространства. Иногда конструкция как косого острога, так и стоячего имела вид, показанный на рисунке 100 а. На помост верхнего боя защитники острога поднимались или по лестницам башен, или по особым всходам, которые отчасти играли также роль контрфорсов.

|

|

|

|

|

|

Очень серьезную защиту давали такие тыновые ограды, у которых все пространство между тыном, настилом и задними стойками засыпалось землей (рис. 100 б); такие тыновые ограды, по существу, уже близки к стенам, изображенным на рисунке 100 в. По мнению Ф. Ласковского, они появились в XVII веке, но в действительности такой тип ограждений применялся, вероятно, и ранее, так как он представляет собой переход от тыновых оград к венчатым стенам. В самом деле, невысокая тыновая ограда, играющая роль бруствера, помещена здесь на стоящих вплотную друг к другу низких срубах, заполненных землей и заменяющих невысокий земляной вал описанных выше острогов, который, вне сомнения, представлял меньше затруднений для штурмующих, нежели такие срубы.

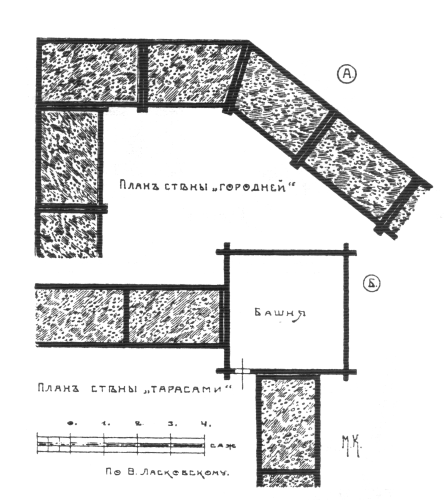

Наиболее древним типом рубленых стен является тот, в котором каждое прясло* стены состояло из нескольких поставленных рядом венчатых срубов («городней»), засыпанных внутри землей или камнями (рис. 101а). Длина каждой городни зависела от имевшегося в распоряжении строителей леса, а толщина находилась в зависимости от условий удобного действия оборонявшихся ратников. Неудобство такого приема устройства стен заключалось, во-первых, в том, что боковые части городней, примыкавшие вплотную друг к другу, быстро загнивали и, во-вторых, в том, что отдельные элементы такой стены (городни), будучи один с другом ничем не связаны, получали различную осадку, вследствие чего уничтожалась общая ровная горизонтальная поверхность стены и потому затруднялись действия защитников.

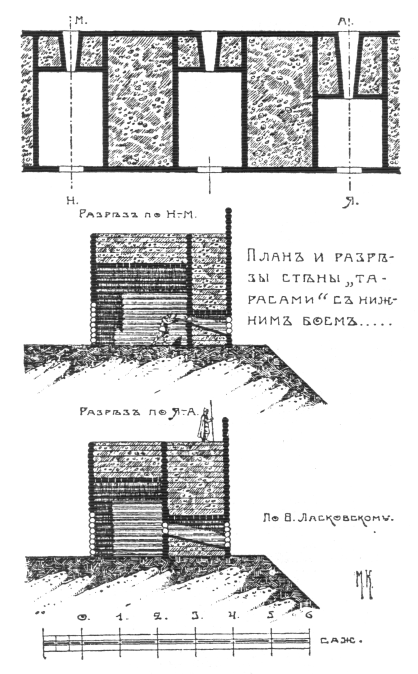

Указанные недостатки в значительной мере устранялись при устройстве стен «тарасами», главное отличие которых от городни заключалось в том, что их наружные и внутренние (продольные) стены были цельными, как это видно на рисунке 101б.

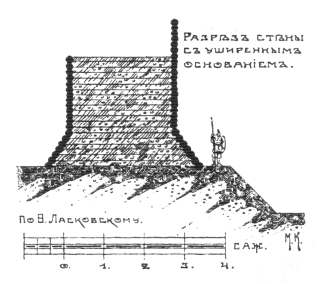

Наружная и внутренняя стены соединялись перпендикулярными к ним поперечными стенами, врубленными в них на расстоянии 3—4 сажен друг от друга, и засыпались землей или камнями; участок ограды между двумя поперечными стенками и назывался собственно «тарасой». Толщина таких стен колебалась от одной до трех сажен, а высота их была очень различна, в зависимости от того, ставилась ли стена непосредственно на поверхности грунта или же на вершине земляного вала; впрочем, ниже одной сажени рубленые стены, вероятно, не делались, причем, такую высоту им придавали в сравнительно позднюю эпоху, когда стали более полагаться на численность защитников и на их военное искусство, нежели на неприступность самих стен; первоначально же стенам придавали значительную высоту, никогда, однако, не превышавшую стен каменных, что, конечно, зависело исключительно от свойств материала деревянных стен. Для придания стенам большей устойчивости, в особенности тем, которые имели значительную высоту, их рубили не под одну вертикальную плоскость, а уширяли их основания откосами, устраивавшимися как с наружной, так и со внутренней стороны ограды (рис. 102).

|

|

|

|

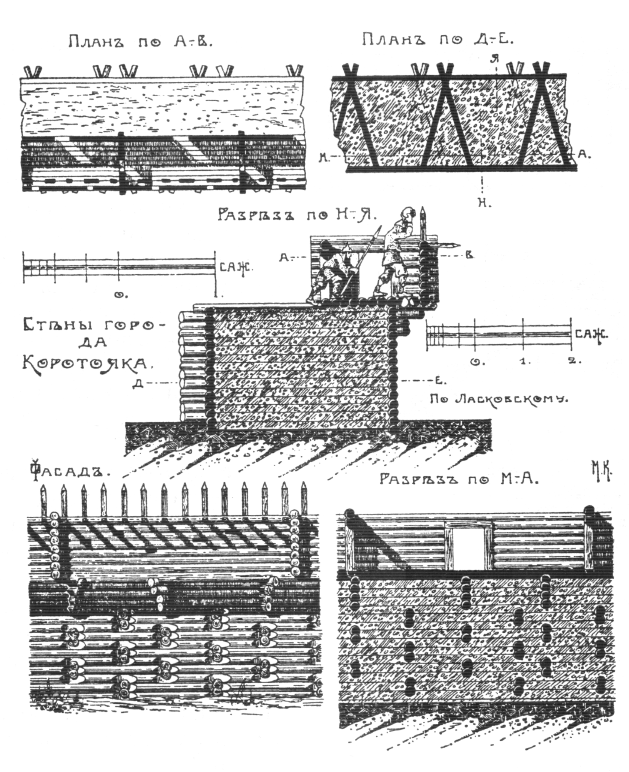

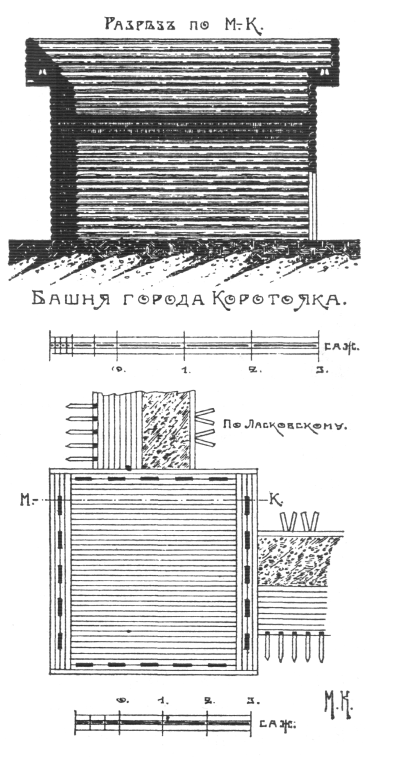

Существовал и другой тип стен «тарасами», появившийся, вероятно, позднее только что рассмотренного; примером этого типа может служить ограда города Коротояка, перестроенная при царе Иоанне Грозном (1648 г.). Как видно из рисунка 103, поперечные стены этой ограды отстояли у ее наружной поверхности на одну сажень друг от друга, а у внутренней сходились попарно, образуя треугольные клетки, причем положение бревен поперечных стен чередовалось через каждые два венца стен продольных. Такая конструкция рубленой стены придавала ей значительно большую устойчивость по сравнению с первым типом и затрудняла для осаждающих возможность сделать в ней частичный обвал.

Описанные типы стен тарасами применялись в течение долгого времени, так как только в XVI в., когда стали обороняться «огненным боем», то есть огнестрельным оружием, в несколько ярусов, явилась необходимость в изменении первоначальной конструкции стен тарасами. А именно: для образования нижнего (подошвенного) боя в толще стен приходилось устраивать особые камеры, в которых могли бы помещаться стрелки, защищенные от огня неприятеля (рис. 104); для этой цели тарасы через одну снабжались дополнительными продольными короткими стенками, врубавшимися в поперечные стены или на половине глубины тарасы, или же на глубине двух ее третей; сверху камера перекрывалась на высоте 2—3 сажень накатом, настилавшимся по балкам, поверх которого тараса засыпалась землей или камнями, точно так же, как это делалось в соседних — цельных тарасах. В остающейся перед камерой толще стены устраивалась бойница (М, А), бока и верх которой делались рубленными из бревен, а низ из теса; во внутренней продольной стене прорубались двери (Н, Я).

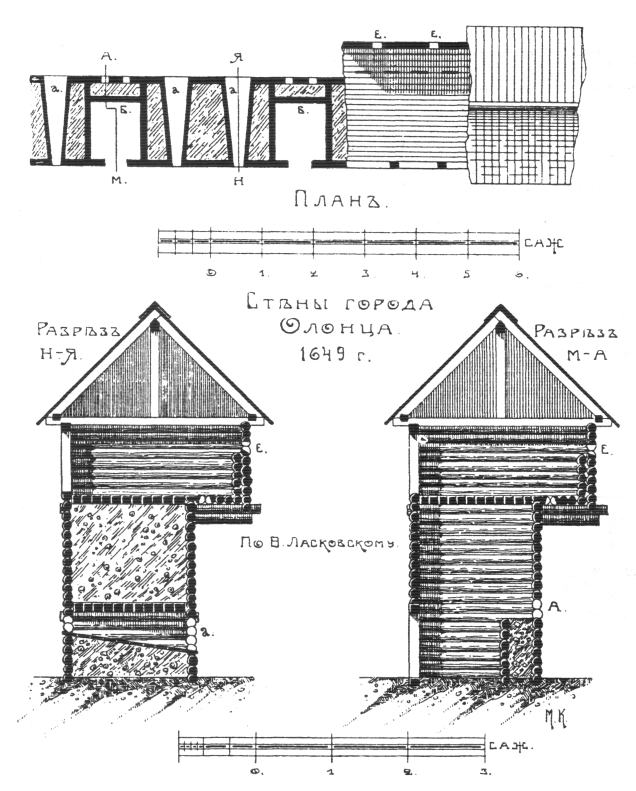

Тарасы стен города Олонца (1649 год) отличались от только что рассмотренных, главным образом, тем, что в них были устроены бойницы не только в полых тарасах, но также и в засыпанных землей (а—а), (рис. 105); кроме того, дополнительные продольные стенки (Б) шли здесь не до верха стены, как в предыдущем примере, а лишь на сравнительно незначительную высоту, несколько превышавшую грудь человека. Последний прием нельзя назвать удачным, так как выше стенок Б—Б тарасы были совершенно полыми и, следовательно, лишь в весьма малой степени могли сопротивляться действию осадных орудий.

|

|

Для стрелков «верхнего боя» поверх тарас был настлан бревенчатый пол («мост»), прикрытый со стороны поля бруствером, о котором скажем ниже, и покрытый двухскатной крышей.

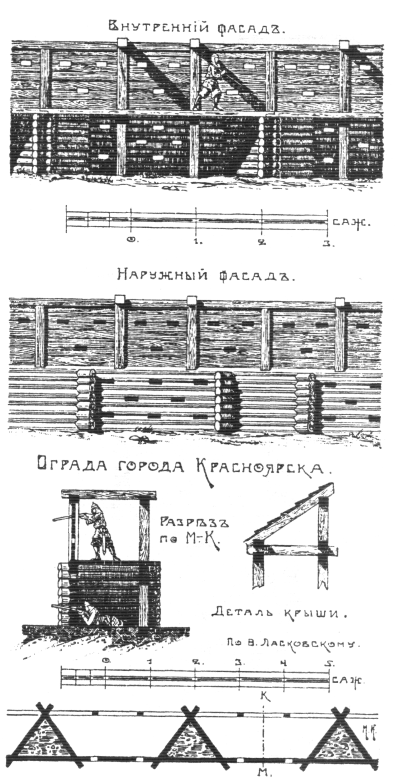

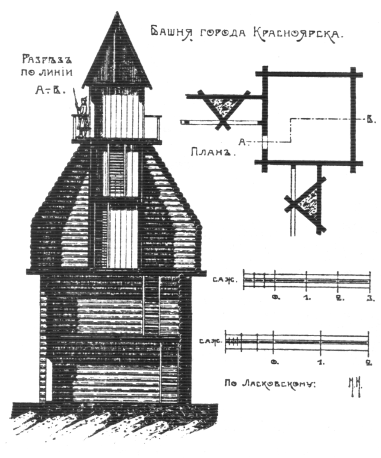

Совершенно иную конструкцию имела ограда Красноярска (рис. 106). Она состояла из одной только сплошной продольной стены (рубленой), в которую на расстоянии двух саженей друг от друга были врублены тарасы, имевшие в плане форму треугольников. Тесовый мост, настланный поверх тарас, служа полом для стрелков верхнего боя, образовывал закрытые помещения для стрелков подошвенного боя; для действий последних в продольной стене были прорезаны три ряда бойниц, а прикрытием для первых служил бруствер, забранный между столбами тесом, в котором имелось два ряда бойниц, и прикрытый сверху односкатной крышей.

Само собой понятно, что такие стены, как у города Красноярска, не могли долго выдерживать огня осадных батарей, но зато, будучи снабжены достаточным количеством стрелков, открывавших сильный огонь, они могли хорошо сопротивляться приступам и поэтому устраивались, по мнению Ласковского, в тех случаях, когда нечего было опасаться разрушительного действия артиллерии.

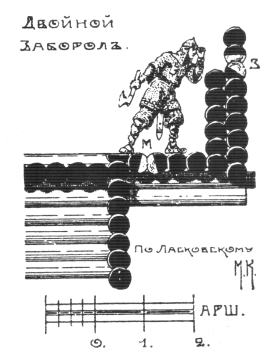

Рассматривая приемы конструкции деревянных крепостных стен, мы оставляли в стороне приемы устройства прикрытий для защитников, размещавшихся по верху стен, то есть прикрытий, отвечавших современным брустверам. Первоначально этих прикрытий, быть может, и совсем не устраивали, так как слова «заборол», «забролы», обозначающие такие защитные стенки, появляются в летописях только в XI веке: «Мстиславу хотящу стрелити внезапу ударен бысть под пазуху стрелою на заборолех сквозь доску скважею и сведоша и на ту ночь умре» (1098 г.).

Из этой летописной выдержки видно, что первоначально заборолы устраивались из брусчатых обвязок, сплошь забранных досками, как это делалось иногда впоследствии и в XVII в., но с некоторыми изменениями (* Позднейшие дощатые брустверы делались выше человеческого роста и в них проделывались ряды бойниц) (рис. 106).

Позднее стали делать заборолы бревенчатыми, но высота их оставалась такая же, как и у дощатых, то есть 3—4 фута, чтобы ратникам было удобнее поражать неприятеля, подошедшего к стенам вплотную (рис. 102).

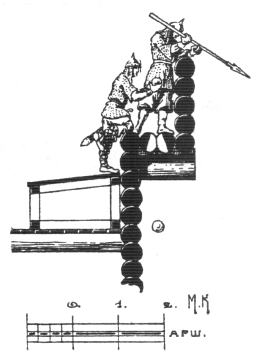

Более усовершенствованный тип бруствера состоял из выпускных концов бревен (консолей), по которым настилался бревенчатый пол и нарубалась вертикальная стенка — самый бруствер; для большей безопасности защитников последний иногда делался двойной толщины (рис. 107). Такой тип брустверов получил в XVII в. название «облама» или «облома».

В полу облама устраивались навесные бойницы (стрельнцы) (М), через которые на подступивших к подошве стен врагов лили кипяток или горячую смолу и бросали камни или чугунные ядра. Если передняя стенка облама превышала высоту груди человека на незначительную вышину (рис.

107), то в ней устраивали бойницы (3), если же она была выше человеческого роста, то для удобного из-за нее действия бойцов приходилось делать особые скамейки (рис. 108), называвшиеся «кроватями».

Для придания передней стенке облама большей устойчивости в нее врубались иногда поперечные стенки, в которых прорезались двери для свободного перемещения защитников по всему пряслу стены; торцы этих стенок связывались вверху, со внутренней стороны ограды, брусьями, ниже которых все зашивалось досками, но оставлялись двери. Получавшийся таким образом коридор, шириной около сажени, покрывался крышей и в мирное время мог служить складом для боевых и продовольственных запасов, для каковой цели и устраивалась, вероятно, задняя дощатая стенка; во время же боя она, по-видимому, могла лишь стеснять действия защитников и поэтому, надо полагать, что ее перед осадой удаляли. Такого устройства облам существовал у стен города Коротояка (рис. 103), где он был еще вооружен вертикальным и горизонтальным рядом острых кольев (штурм-фаллов), мешавших осаждающим пользоваться осадными лестницами.

|

|

|

|

В стене города Якутска задняя стенка облама была бревенчатая, но она была не сплошная, а прерывалась через тарасу и всюду имела отверстия, так что в каждую замкнутую клетку облама можно было проникнуть не только через ее боковые двери, но и через эти задние отверстия, величина которых равнялась одному квадратному аршину (рис. 109). Позади клеток облама в стене города Якутска шел круговой обход в виде галереи, стойки которой и перила были врублены в горизонтальные брусья, лежавшие на выпускных кронштейнах, ясно видных на рисунке 109.

Галерея эта была покрыта общей с обламом двухскатной крышей (рис. 110). Крыши обычно устраивались над крепостными оградами, так как они не только предохраняли деревянные стены от порчи их атмосферными осадками, но служили также для обороняющихся защитой от навесной стрельбы нападающих. Наконец, на скатах крыш, обращенных в сторону поля, укреплялись иногда бревна, которые скатывались вниз на врагов, подступивших вплотную к стенам. Конструкция таких крыш видна на рисунках 96,105 и 106.

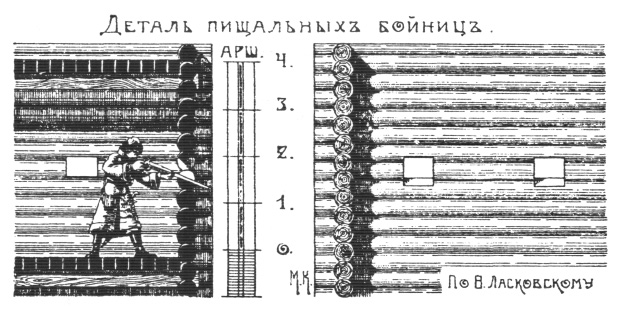

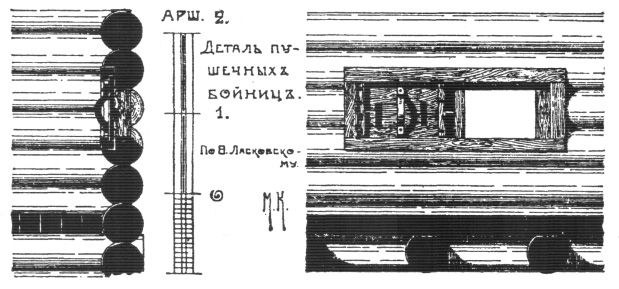

Мы уже несколько раз упоминали о бойницах, через которые производился обстрел осаждающих; они назывались также «городовыми, боевыми и стрельными окнами» и способ их устройства находился в зависимости от того, для какого рода стрельбы они предназначались. Так, для пищалей (ружей) прорубались в двух смежных венцах небольшие отверстия прямоугольной формы, ширина которых колебалась между половиной и полутора футами, а высота — от полуфута до фута, причем притолки боевых отверстий срубались отвесно, верх — горизонтально, а низ скашивался наружу — с целью приблизить площадь обстрела возможно ближе к подошве стены (рис.

111). Одна от другой ружейные бойницы размещались на расстоянии 5-и и 7-и футов. Боевые отверстия для пушек устраивались как волоковые окна (рис. 112) и, вследствие малого калибра пушек, имели размеры около 2,5 х 2 фута. Последнего типа бойницы устраивались, вероятно, только в башнях, так как мы не имеем никаких данных для предположения, что пушки устанавливались когда-либо на деревянных стенах, толщина которых была относительно невелика и, следовательно, либо откат пушки после выстрела, мешая свободному перемещению по стене живой обороны, производил бы среди нее нежелательную сумятицу, либо приходилось бы устраивать особые приспособления для упомянутого отката орудий; но ни в памятниках письменности, ни в уцелевших до настоящего времени деревянных крепостных стенах нет никаких намеков на устройство таких приспособлений.

|

|

|

|

Нам еще нужно решить вопрос, каким образом защитники укреплений поднимались на верх стен. Как увидим впоследствии, пол одного из ярусов башен почти всегда находился на уровне верха стен и в башнях всегда имелись здесь боковые двери, через которые защитники могли попадать на стены, поднявшись по лестницам башен.

Однако, трудно предположить, чтобы защитники стен могли подниматься на них таким путем во время боя, так как при этом неминуемо должна была происходить толкотня и, следовательно, бесцельная трата времени, драгоценного во время боя и в особенности в момент приступа. Поэтому следует предположить, что для быстрого и массового подъема на стены их защитников устраивались в нескольких пунктах особые открытые лестницы, расположенные, конечно, со внутренней стороны укреплений и, вероятно, не менее одной для каждого прясла стены. В этом нас убеждает изображение такой лестницы на плане Тихвинского монастыря (рис. 113); правда, лестница эта была, если судить по этому плану, единственной во всем кольце стен; но в действительности лестниц, надо полагать, было несколько, так как одна, конечно, не могла бы удовлетворить условия быстрого подъема на стену большого числа ратников. Что же касается упомянутых выше боковых дверей башен, то они преимущественно предназначались для сообщения между двумя пряслами стены, разделенными башней, то есть для кругового непрерывного прохода по стенам.

Применение их в «городовом деле» началось очень рано, так как упоминания о «вежах»* в смысле башен, встречаются в летописях о событиях XII в.: «Вежа же среде города (Холма) высока яко же бити с нее окрест града, подздана каменьем в высоту 15 лакот, создана же сама древом тесаным и убелена яко сыр светящися на вси стороны. » (1159 г.). Судя по летописям, в глубокой древности башни ставились у нас внутри укрепленных пунктов и делались очень высокими, во-первых, с целью наблюдения за вражескими ратями, а во-вторых, как это видно из приведенной выписки, с целью получить значительную площадь обстрела.

* Первоначально словом «вежа» называлась палатка кочевников; впоследствии же, по сходству остроконечных крыш башен с палатками такой же формы, сами башни стали также именоваться «вежами». Башни назывались также «столпами» и позднее (в XIV веке) — «кострами».

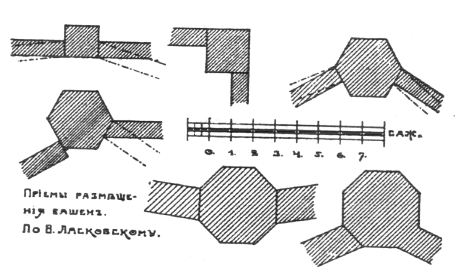

Впоследствии башни стали устраивать в линии ограждений, размещая их различным образом и придавая им в плане форму то квадратов, то многоугольников, а именно: шести и восьмиугольников. Квадратные в плане башни, в зависимости от того, были ли они угловые или стояли на прямой линии стен, смотрели в поле двумя или одной своей стороной, причем из-за стены они выступали на 1—1,5 сажени; это делалось для того, чтобы из башен было возможно стрелять в стороны, то есть вдоль линии стены, для поражения врагов, подошедших к ней вплотную.

Шестигранные башни смотрели в поле тремя или четырьмя сторонами, а восьмигранные — тремя или пятью (рис. 115).

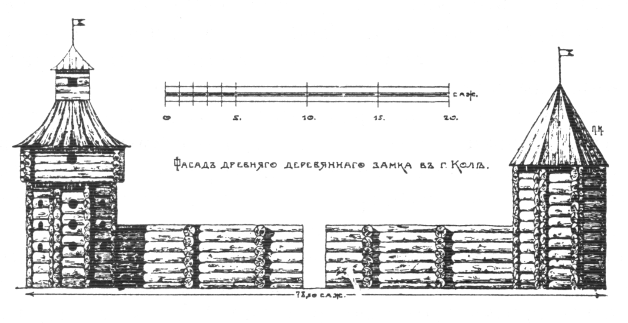

Образцов деревянных многогранных башен, насколько нам известно, до нашего времени в натуре не дошло, но что они применялись довольно часто, можно заключить из того, что изображения их встречаются в памятниках письменности и картографии; так, на изображении Тихвинского монастыря (рис. 113) видно, что некоторые из башен его ограды были шестигранные, а на старинном изображении укреплений Колы видим восьмигранные башни (рис.

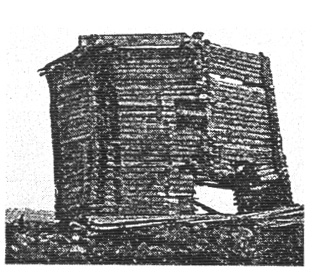

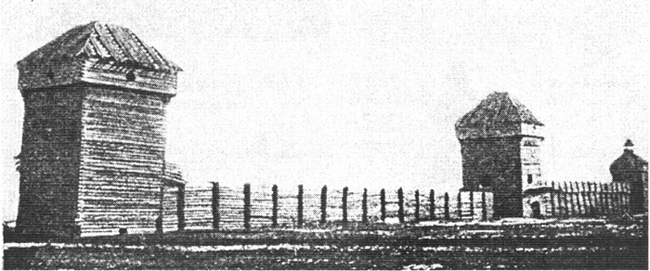

114). Остатки одной громадной восьмиугольной в плане башни, принадлежавшей когда-то кемскому «городу», сфотографировал проф. В.В. Суслов (рис. 116).

Сруб башни с внешней стороны укрепления был сделан двойным, что ясно видно на фотографии; с внутренней стороны укрепления в башне уцелел воротный пролет, а на верху ее два горизонтальных бревна, свешивавшихся из-за сруба на пропускных балках — остатки облама ( * об обламах башен смотри ниже ); на фотографии также ясно видно, где к башне примыкала рубленая стена ограды с обламом и крышей, следовательно кемское укрепление было, вероятно, «городом», а не «острогом», так как его стены и башни были слишком солидно сделаны для «острога», число башен которого ограничивалось всегда четырьмя и стены делались тыновыми.

|

|

|

|

Что касается прямоугольных в плане башен, то образцы их, хотя и весьма немногочисленные, уцелели до нашего времени; так, например, сохранились башни Якутского острога, дающие ясное представление о сооружениях подобного рода, которое дополняется еще многочисленными древними изображениями деревянных укрепленных пунктов и не менее многочисленными их описаниями.

Пользуясь этими данными, является возможным установить существование нескольких типов прямоугольных в плане башен. Наименее сложными из них были двухъярусные башни, то есть такие, которые имели подошвенный ряд бойниц и один ярус верхнего боя.

Казалось бы, что пол верхнего яруса этих башен должен был быть на одном уровне с верхом стен; в действительности же в большинстве случаев пол был на значительно большей высоте, так что попасть на него можно было лишь по особым лестницам, которые устраивались или внутри башен (рис. 118), или же снаружи их, в виде крылец, выходивших, конечно, внутрь укрепленного пункта.

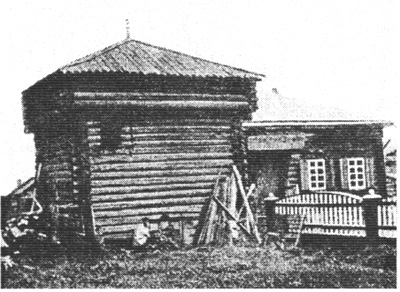

Объясняется это тем, что двухъярусные башни рубили обыкновенно при низких городовых стенах или при тыновых оградах, часто совсем не имевших верхнего боя, обстрел с которых не захватывал значительной площади противолежащего поля; а между тем, ее необходимо было иметь, и для этой-то цели верхний ярус башен устраивали выше верха стен, предпочитая остаться без кругового хода по верху ограждений, нежели не иметь в некоторых их местах относительно высоких точек. Верх таких башен оставлялся иногда открытым (рис. 117 и 118), но в большинстве случаев над ним устраивались крыши колпаком, причем, их часто делали не стропильчатыми, а рубленными из бревен, венцами, как, например, у двух башен в селении Братском, сохранившихся по настоящее время (рис. 119 и 120).

|

|

|

|

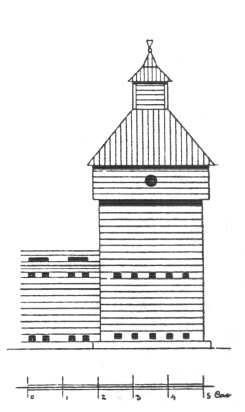

Многоярусные башни, имея то же назначение, что и двухъярусные, служили также для наблюдения за действиями неприятеля, поэтому относительная их высота была велика и, кроме того, для последней цели наверху их имелись обыкновенно особые дозорные вышки («смотрельни»). Пол второго яруса таких башен находился, по большей части, на уровне пола облама стен, как, например, в Якутском остроге (рис.

121и121а); пол третьего яруса — на уровне пола облама самой башни (рис. 122) и, наконец, последним ярусом являлась дозорная вышка, которая обыкновенно делалась не рубленной венцами, как остальные части башен, а стойчатой, обшитой или не обшитой тесом (рис. 122 и 123).

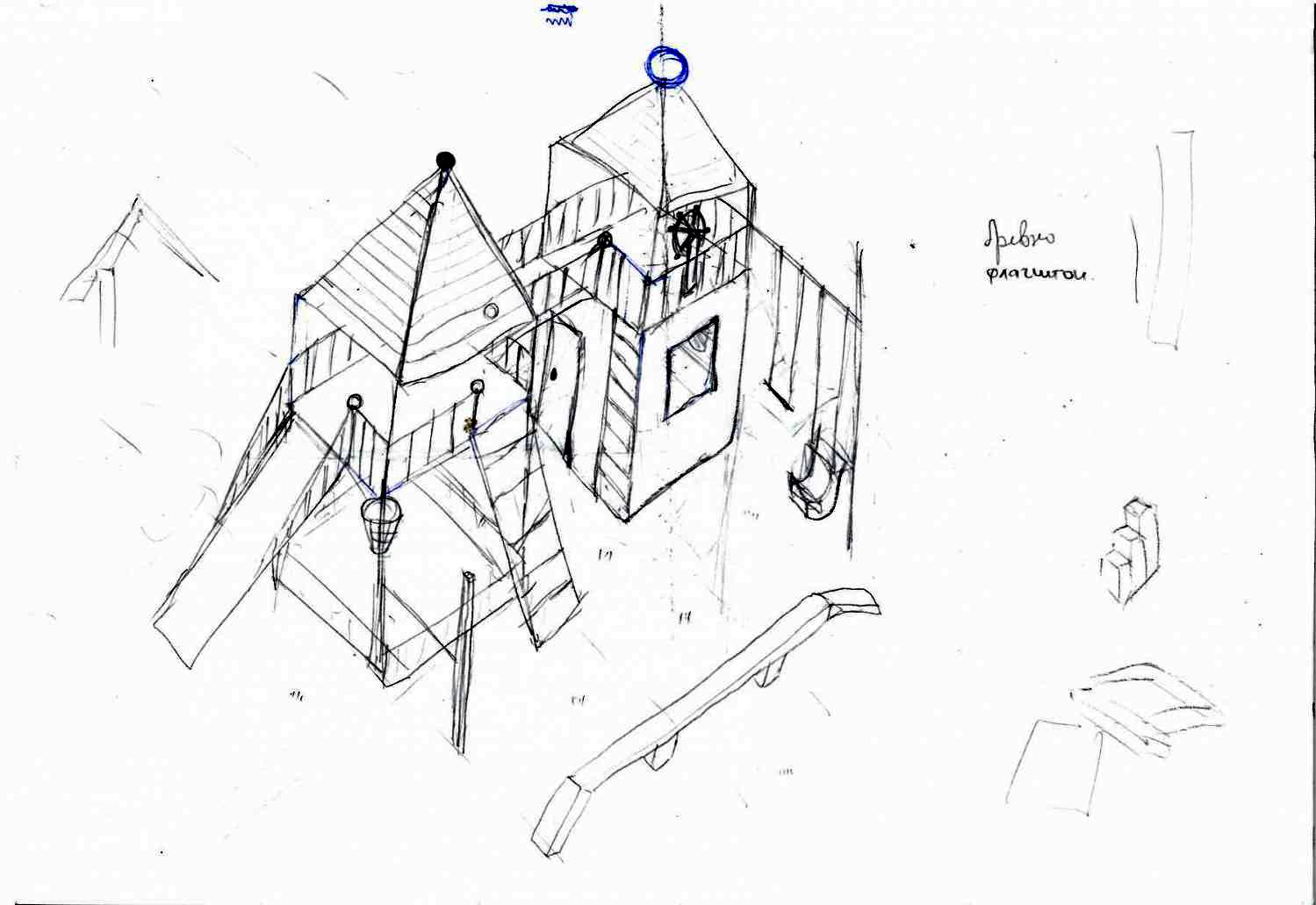

Вокруг вышки устраивался часто балкон, который собственно и служил наблюдательным пунктом, а сама вышка играла роль современной будки часового. На конструкции многоярусных башен останавливаться не будем — она ясно видна на прилагаемых рисунках башен города Красноярска (рис. 122 и 124).

|

|

|

|

|

|

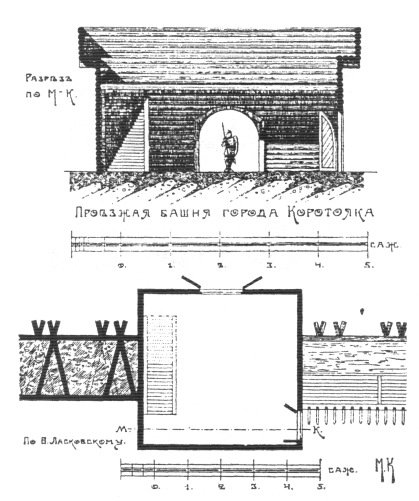

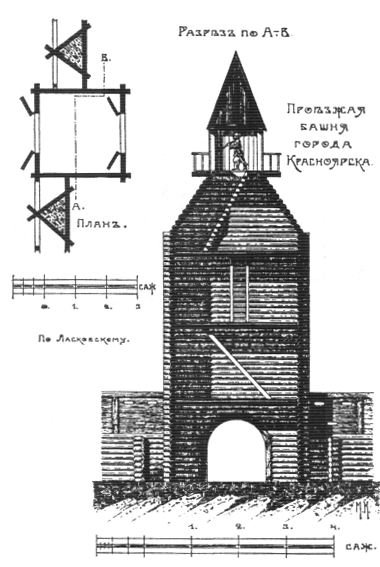

Особый тип составляли «проезжие» башни, через которые производилось сообщение «города» с полем, так как не в башнях (непосредственно в стенах) ворота никогда не устраивались; это объясняется тем, что ворота, являясь наиболее слабым местом ограды, требовали особо усиленной обороны и сосредоточенного огня, чего гораздо легче, нежели в стенах, можно было добиться в башнях. Наружные и внутренние воротные полотнища устраивались или в противолежащих одна другой стенах башни, и тогда проезд получался прямой (рис. 124), или же наружные полотнища навешивались на боковой стене, и тогда проезд получался под прямым углом (рис. 118). Последний способ размещения применялся в тех случаях, когда хотели несколько скрыть передние ворота или тогда, когда этого требовало само положение башни.

Для непосредственной обороны воротных полотнищ, в особенности наружных, также приходилось прибегать к особым мерам, сводившимся, в сущности, к тому, чтобы было наиболее удобно поражать врагов, подступивших к воротам вплотную и уже ломающих их. На Западе для этой цели применяли, при каменных оградах, так называемые «мушараби», то есть глухие, значительно выступающие над воротами балконы, через сквозные полы которых можно было очень успешно поражать вламывающихся в укрепление неприятелей.

Аналогичные выступы-балконы сохранились и на некоторых наших деревянных проезжих башнях. Так как балконы имели значительный вынос, то для их прочной поддержки пропускали через две противоположные стены башни длинные бревна-кронштейны (рис. 125), на которых устанавливали брусчатый каркас балкона, сплошь забиравшийся тесом и покрывавшийся крышей.

Такой конструктивный прием был применен при устройстве балконов в проезжих башнях города Якутска (рис. 126 и 127), а также в башнях города Илимска. Одна из них — Спасская, имела выступ, обращенный в сторону поля (рис. 128), другая же — Никольская, имела выступ, обращенный внутрь крепости (рис. 129), так как он одновременно служил как мушараби и как верхняя площадка лестницы; наконец, в проезжей башне Якутского острога выступы были устроены с двух ее сторон — наружной и внутренней так, что имелась возможность поражать не только врагов, подступивших к наружным воротам, но и уже разбивших внутренние и врывающихся в крепость.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Изображенные у обеих Илимских башен подкосы имеют, конечно, позднейшее происхождение; они относятся к тому времени, когда Илимский острог потерял всякое значение как укрепленный пункт, так как, если бы эти подкосы существовали вначале и служили бы существенной поддержкой для балконов, когда они еще не загнили, то такая конструкция, с военной точки зрения, не могла выдержать критики, потому что враг легко мог, подрубив подкосы, обрушить весь балкон. Подобно стенам, башни, в целях защиты их подошвы, устраивались иногда с обламами; из рассмотренных нами примеров обламы имеются у некоторых башен городов Красноярска и Коротояка (рис.

117,118 и 122), у всех башен Якутского острога (рис. 121 а), у некоторых башен Илимского острога (рис. 128) и у всех башен Братского острога (рис. 119).

Однако, нередко башни рубились и без обламов, но, по-видимому, отсутствие облама допускалось, обычно, лишь для проезжих башен, и притом только тогда, когда они имели надвратные выступы; так, например, обламов нет у Никольской башни Илимского острога (рис. 129), у проезжей башни города Красноярска (рис.

124) и у Спасской башни, уцелевшей до 1900 г. ( * башня сгорела в 1899 году ), в селе Торговище (Пермской губернии Красноуфимского уезда) от существовавшего там когда-то острога (рис. 130). Вероятно, как исключение, и непроезжие башни устраивались без обламов; так, судя по чертежу Ф. Ласковского, одна из угловых башен Илимского острога не имела облама (рис. 131).

На этом мы закончим рассмотрение наших древних фортификационных сооружений из дерева. Заметим еще только, что, если на взгляд человека, хотя бы поверхностно знакомого с фортификационными сооружениями и артиллерией нынешнего времени, деревянные крепости наших предков кажутся оплотами совершенно ненадежными, чуть ли не наивными, то в свое время подобные деревянные города и остроги не только казались, но и в действительности были грозными твердынями, в которых русские рати успешно отсиживались иногда в течение долгого времени не только от полудиких племен Сибири, но и от европейских армий. Так, например, известно, что великолепные по тому времени шведские войска, осадившие в начале XVII в. Тихвинский монастырь, не могли овладеть его деревянными стенами и башнями, несмотря на то, что сделали все от них зависящее, чтобы сломить эту твердыню.

Источник: wood.totalarch.com

Бытовые строительные городки и вахтовые поселки

Во время реализации крупных строительных проектов руководство в первую очередь должно решить такую важную проблему, как удобное и компактное размещение рабочих и инженерно-технических работников поблизости от места строительства. Если возводимый объект находится в пределах крупного населенного пункта, то этот вопрос решить несложно. Но если строительство происходит вдали от него, то приходится заниматься организацией временных строительных городков.

Применение мобильных строительных городков

Ради временного размещения рабочих нет никакого смысла строить капитальные здания. Во-первых, это слишком дорого, во-вторых, нерационально, и, наконец, существует более простое решение. Гораздо удобнее устроить временное размещение персонала в модульных городках.

Обычно потребность в таких сооружениях возникает лишь в тех случаях, когда на строительном объекте трудится значительное количество персонала. В других случаях вместо строительных городков достаточно установить несколько комфортабельных бытовок. Если же количество работников не позволяет обойтись небольшим количеством сборных модулей, возле объекта разбивают небольшой поселок.

Модульные строительные городки обычно состоят из следующих объектов:

- административные здания;

- общежития для персонала;

- столовая;

- медпункт;

- сантехнические модули;

- пункт охраны объекта.

Разумеется, это лишь приблизительный список: в процессе проектирования конкретного бытового строительного городка некоторые объекты могут и не понадобиться, а некоторые, наоборот, не представлены в данном списке. Например, столовая может быть объединена под одной крышей с административным корпусом, а медпункт — с общежитием. Использование типовых модулей позволяет легко создавать сооружения нужной конфигурации и вместимости, а при необходимости — оперативно вносить коррективы в уже функционирующие бытовые городки на строительных площадках.

Доверьтесь нашему опыту

Если вы планируете обустроить городок для строителей, мы с удовольствием поможем вам реализовать проект любой сложности. Наши специалисты посвятят вас во все тонкости обустройства временного жилого поселка на новом месте, помогут спланировать строительство строительного городка, а также предоставят рекомендации относительно его оптимальной конфигурации, исходя из ваших потребностей.

Использование типовых модульных зданий, изготавливаемых нашей компанией, позволит максимально упростить и ускорить строительство. В случае необходимости в имеющиеся модульные бытовки будут внесены конструктивные изменения. Вы можете выбрать внутреннюю отделку, тип светильников, заказать такое дополнительное оборудование, как кондиционеры, сплит-системы, конвекторы и пр.

У нас вы можете заказать изготовление бытового строительного городка нужной вместимости, либо купить любые отдельные готовые модули как в разобранном виде, так и полностью готовые к транспортировке и эксплуатации. Чтобы уточнить все детали, касающиеся изготовления модульного строительного городка, сроков поставок, а также цены, вы можете связаться с нами по телефону или лично посетить наш офис. Мы работаем в Москве, наше представительство находится неподалеку от станции метро «Автозаводская».

Источник: www.block-konteiners.ru

Детский городок из дерева своими руками: этапы возведения. Сборка каркаса. Обшивка и отделка

Посещение детской площадки доставляет любому ребёнку просто море удовольствия. Имея загородный участок и желание, вы вполне можете соорудить собственный деревянный городок. Ваше чадо наверняка оценит такой шаг и при этом будет во время своих игр под присмотром.

В статье приведена подробная инструкция выполнения данной задачи.

Фото деревянного городка для детей

Общие положения

Почему стоит делать именно деревянные дома для детей? Ведь есть такие материалы, как кирпич, металл и пластик. Давайте рассмотрим несколько наиболее важных плюсов свойственных древесине:

Достоинства построек из дерева

- Простота возведения. В первую очередь стоит понимать, что именно из древа наиболее реально возвести малое архитектурное сооружение без помощи специалистов. Кирпич потребует навыков каменщика, металл – сварщика, а пластик позволит ограничиться только заранее заложенным вариантом сборки, что в некоторых случаях тоже неплохо, но сильно ограничивает творческий потенциал и не даёт соригинальничать.

Сборка конструкции из пиломатериалов собственными силами

- Экологичность . Древесина, являясь полностью натуральным материалом, не выделяет никаких вредных веществ, способных навредить ребёнку.

- Эстетичность . Деревянные детские дома отлично впишутся в интерьер вашей дачи. А благодаря простоте обработки дерева, можно создать оригинальные формы отдельных элементов или даже украсить фасад сооружения резьбой.

Деревянные городки детские могут иметь самые неожиданные формы

- Морозостойкость. Легко переносит суровые зимы, свойственные нашему климатическому поясу.

- Приемлемая цена . Кирпич и железо выйдут дороже. К тому же многие пиломатериалы можно будет найти на территории участка, оставшиеся после строительства других более серьёзных построек.

- Долговечность в случае соблюдения правильного ухода.

Монтажные работы

Этап №1: составление проекта

Пример чертежа, составленного собственными руками

Если решено создать детский городок своими руками из дерева: чертежи могут быть начерчены самостоятельно или взяты из интернета. Главное точно указать все размеры, чтобы в процессе работы не допустить ошибок.

Наиболее популярные игровыми сооружениями, которые можно включить в проект:

На представленном вверху плане указаны две башни-домики с мостиком, горкой, песочницей и качелей.

Игровая площадка из дерева

| Параметр | Значение, см |

| Высота опорных свай | 370 |

| Высота верхних этажей | 185 |

| Расстояние между сваями | 180 |

| Продолжительность спуска горки | 600 |

| Глубина бетонирования свай | 50 |

Этап №2: сборка каркаса

Все пиломатериалы тщательно шлифуем перед использованием.

Совет: постарайтесь закруглить все углы на используемом в работе брусе. Это уменьшит в дальнейшем возможность получения травм детьми.

- Выбираем ровное место, хорошо просматривающееся со стороны жилого дома.

- Наносим разметку при помощи восьми колышков и туго натянутого между ними шнура.

Разметка установки несущих столбов

- Выкапываем на месте колышков ямы шириной в штык лопаты и глубиной 60 см.

- Засыпаем по 10 см песка.

- Устанавливаем сваи из бруса с сечением 100 на 100 мм.

- Для надёжности скрепляем их горизонтальными брусками.

- Замешиваем бетон из щебня, песка и цемента в соотношении 5:3:1.

- Заливаем раствором основания столбов и ждём застывания.

Совет: в процессе схватывания бетона рекомендуется поливать его водой. Это позволит набрать ему наибольшую прочность.

- На уровне второго этажа устанавливаем горизонтальные балки, которые фиксируются к опорам при помощи металлических уголков.

«Скелет» детской площадки

Этап №3: полы, обшивка и крыша

- На втором этаже двух крайних построек стелем половую доску, фиксируя её саморезами к установленным балкам. При этом на торце крайних вырезаем замок и монтируем их в обхват опорных свай.

Крепление крайней доски

- Здесь же устанавливаем и мостик между двумя башенками шириной 80 см.

Мостик между двумя площадками

- Собираем ограждения, соединяя перила с опорными столбиками.

- Далее крепим получившиеся конструкции саморезами к полу, а также вырезаем под края перил замки в несущих опорах.

Соединение перила с опорой

- Верх опорных столбов также соединяем балками, на которых затем устанавливаем стропила двухскатных крыш.

- Делаем обрешётку из досок.

- Сверху укрываем крышу битумной черепицей. Можно выбрать и менее дорогой материал, но этот наиболее безопасен для детей, а требуется его немного.

Этап №4: дополнительные элементы и отделка

Когда основное сооружение готово осуществляем установку выбранных игровых элементов: качели, горку, стену альпиниста и песочницу. После чего осуществляем покраску или вскрытие лаком всех фрагментов из дерева. Это необходимо сделать не только из эстетических соображений, но ещё и для того, чтобы предотвратить возможные процессы гниения.

Краска защитит дерево от пагубного воздействия атмосферных осадков

Вывод

Собственный деревянный городок – мечта любого ребёнка. И её вполне можно осуществить собственными силами, для этого лишь необходимо потратить немного времени и финансовых средств. Зато в результате дети смогут отлично проводить время и дома.

Результат проделанных работ

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Внимательно отнеситесь к работе, и у вас всё получится.

Источник: rubankom.com

Между коттеджем и бараком: что такое деревянный конструктивизм и где в России можно его найти

Необычный архитектурный стиль, от которого почти ничего не осталось. Успевайте увидеть последние образцы!

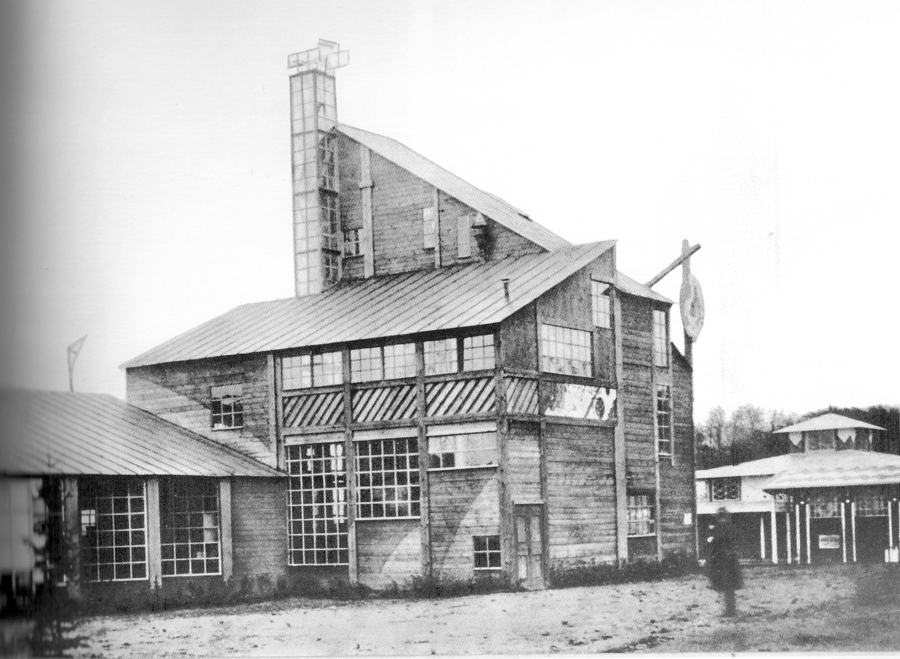

Дерево было основным строительным материалом и в Российской империи, и в первые годы советской власти. Применение этого материала наложилось на расцвет авангарда в 1920-х. Поэтому, несмотря на то, что конструктивизм в архитектуре ассоциируется у нас со стеклом и бетоном, многие конструктивистские здания строились именно из дерева. В основном это, конечно, были рабочие бараки, но не только!

Откуда взялся деревянный конструктивизм

В начале XX века Санкт-Петербург был единственным городом в России, где преобладало каменное строительство. Даже Москва в те времена застраивалась главным образом небольшими деревянными зданиями

Дерево, благодаря его дешевизне и доступности, было главным материалом в большинстве российских губерний. Когда в 1896 году знаменитый художник Василий Верещагин путешествовал по Северной Двине, местные крестьяне жаловались ему, что строительный лес стал очень дорог, 500 рублей за кубометр, если переводить на современные нам деньги. Пожалуй, узнав, что сегодня за куб дерева в тех же краях нужно отдать 18 тысяч рублей, подданные Российской империи очень удивились бы.

Конечно, ситуация не изменилась сразу после Октябрьской революции, и все первые десятилетия советской власти дерево оставалось стратегическим ресурсом. Прежде всего, им отапливали города. Например, Москву снабжала дровами организация с гордым именем «Мосгортоп», вырубившая под это дело немалую долю костромских лесов.

Также в дереве нуждалась промышленность, и, конечно, из него строили жилые и общественные здания. Эпоха советского авангарда 1920–1930-х ассоциируется у нас прежде всего со зданиями из кирпича, стали, бетона и стекла, но скучная экономическая логика заставляет признать, что немалая доля советского конструктивизма была деревянной.

«Махорка»

Пожалуй, самая известная деревянная конструктивистская постройка — павильон «Махорка» архитектора Константина Мельникова. Созданное для продвижения успехов Всероссийского махорочного синдиката на Всероссийской сельскохозяйственной и промышленно-кустарной выставке 1923 года, здание шокировало в том числе и своего заказчика: табачники восприняли идеи Мельникова резко негативно. Им хотелось выставить образцы продукции в простом деревянном одноэтажном здании, а зодчий воспользовался этим как поводом к архитектурному манифесту. К счастью, молодого коллегу поддержал один из главных кураторов выставки — именитый архитектор Алексей Щусев.

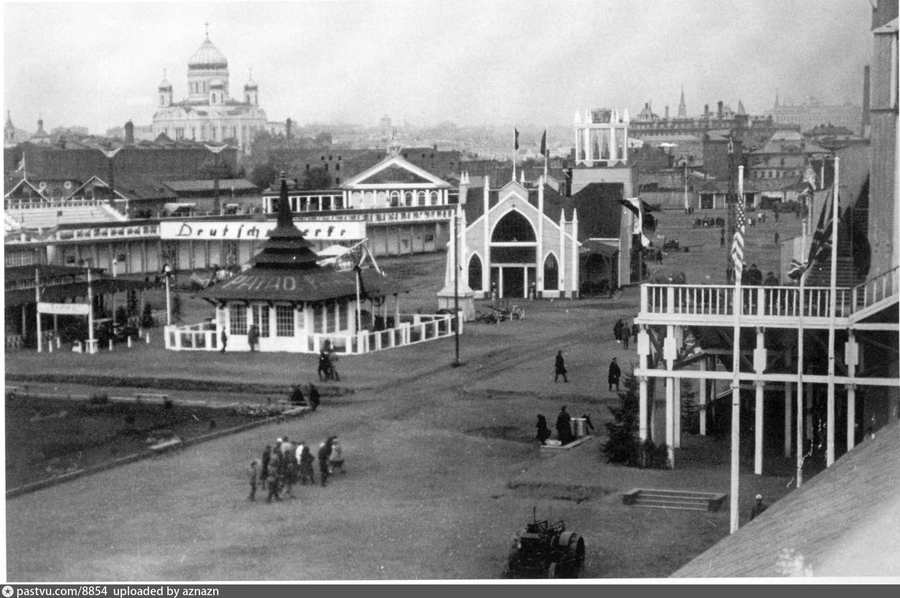

Павильон «Махорка» архитектора Константина Мельникова на Всероссийской сельскохозяйственной и промышленно-кустарной выставке 1923 года Фото: 1qa2ws/Pastvu.com

«Махорка» впечатляла современников необычными, будто бы висящими в воздухе геометрическими объемами, скошенной односкатной кровлей, вертикальным ленточным остеклением. В общем, конструкция действительно выглядела подчеркнуто необычно, но не стоит думать, что только она выступала на той выставке манифестом обновления в строительстве. Если посмотреть на снимки других павильонов, легко понять, что все они сильно отличались внешним видом от сооружений на дореволюционных выставках: полное отсутствие буржуазного декора, ставка на эффектное сочетание объемов, преобладание прямоугольных форм, супрематические композиции на отдельных фасадах.

Увы, от зданий не осталось и следа. Павильоны с самого начала задумывались как временные сооружения, так что «Махорку» просто разобрали, хотя впоследствии она и попала на страницы учебников для архитектурных вузов и искусствоведческих монографий. Осознанно недолговечный характер вообще родовая черта деревянного конструктивизма, как и две других: технологичность и дешевизна.

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, Москва, 1923 год Фото: aznazn/Pastvu.com

Романтика и бараки

Деревянный конструктивизм формировался в 1920-х годах на фоне сначала экономического возрождения в период нэпа, а затем производственного энтузиазма первых пятилеток и сочетал в себе, кажется, почти несочетаемые свойства. С одной стороны, новый стиль был авангарден, прежде в отечественной урбанистике и архитектуре такого не было. С другой стороны, в его основе была непрерывная традиция деревянного строительства.

Конструктивизм экономичен, дерево дешево, а работать с ним умеют и крестьяне. Традиционно при строительстве изб каждое бревно поддерживало одно или два соседних (рубка углов «в лапу»). Но конструктивистские дома часто возводили по упрощенной технологии: на угол здания вертикально ставили толстое бревно, в нем вырубали пазы, а в них вставляли горизонтальные бревна.

Так можно было быстро построить много домов, чтобы расселить рабочих вокруг великих строек. Правда, стоило единственному вертикальному бревну подгнить, заваливалась вся конструкция. Но кого это заботило, когда впереди горели огни коммунистического будущего, в котором о скромных «деревяшках» все равно все забудут?

Был еще один нюанс. По мере удаления от столиц и крупных центров авангардного строительства вроде Свердловска (ныне Екатеринбурга) романтические идеи конструктивистов разбавлялись, а проекты упрощались. Приходилось строить уже не невиданные дома-коммуны мира будущего, а простые общие деревянные жилища без декора, не многим отличавшиеся от прежних рабочих казарм. Да, в общем-то, это и были бараки.

В итоге чуть менее чем столетие спустя после возведения «Махорки» яркие памятники деревянного конструктивизма можно перечислить по пальцам одной руки. Да и трудно всерьез увлечься их изучением, читать о них интереснее, чем гулять среди них.

Это действительно в отношении почти любых уцелевших памятников деревянной архитектуры эпохи советского авангарда. Скоро они и вовсе исчезнут, но, с другой стороны, именно это и придает им особый шарм. Если вы хотите увидеть деревянный конструктивизм, вот топ локаций.

Чагода

Дом-коммуна, дома для ИТР, рядовая застройка: улицы Школьная, Советская, Революции, Первомайская

Образцовый деревянный конструктивистский город. Построен по проекту архитектора Ноя Троцкого в 1926–1932 годах. Задумывался как «город-сад», но эта концепция урбаниста-утописта Эбенизера Говарда, популярная в Британии в первые годы ХХ века, до СССР дошла с изрядными искажениями. Сохранилась только малоэтажность, обилие зелени и тяготение к концентрической планировке.

Но если у Говарда центром города-сада должна была стать площадь с ключевыми общественными зданиями: ратушей, музеем, больницей, — то в Чагоде все улицы сходились у проходной завода по производству оконного стекла. Сейчас он выпускает пивные бутылки.

По сути, Чагода была новым советским городом, который обеспечивал стройматериалом другие новые советские города. Когда рабочих созывали в леса на строительство нового поселка, его даже называли не Чагодой (по речке) и не «Белым Бычком» (как в проектной документации), а «Стеклостроем».

Сегодня от задумки Троцкого сохранился перестроенный до неузнаваемости завод, кирпичная пожарная часть и изначальная трехлучевая планировка. Кроме того, в городке еще стоит несколько десятков типовых деревянных рабочих домов, на четыре квартиры каждый. Конструктивизм в них можно угадать в основном по вертикальному ленточному остеклению лестницы в подъезде. В чердачных окошках некоторых сохранились остатки витражей с пятиконечными звездами.

Чуть более интересно смотрятся «элитные» дома № 4, 6 и 8 для заводских инженерно-технических работников (ИТР) на улице Советской — они как бы собраны из двух объемных треугольников.

Самая интересная постройка в Чагоде — признанный выявленным объектом культурного наследия дом-коммуна на улице Революции, 11. Мне он напоминает не только павильоны Всероссийской сельскохозяйственной и промышленно-кустарной выставки, но и альпийские шале. Сейчас крупнейшее деревянное здание города заброшено и ветшает.

Кроме конструктивизма в Чагоде можно увидеть редкую для России железнодорожную линию с семафорной регулировкой и попробовать местные «серые щи» — осколок старинной новгородской гастрономии.

Как добраться

На машине из Москвы или Санкт-Петербурга. Из Северной столицы в Чагоду ходят автобусы с автовокзала № 2. Цена билета — 1000–1500 рублей. Шесть-семь часов в пути.

Из Москвы есть ж/д маршрут всего с одной пересадкой с Ленинградского до Тихвина, а оттуда до Чагоды.

Колтуши

Старая лаборатория, дом Орбели, коттеджи ИТР, антропоидник

Деревянные конструктивистские постройки редко бывали такими большими, как их кирпично-бетонные сородичи. Отдельные исключения вроде дощатого учебного корпуса дома-коммуны Николаева на улице Орджоникидзе в Москве только подтверждают правило.

Зато часто это были не отдельные здания, а целые комплексы, как, например, Павловские Колтуши, поселок вокруг лаборатории физиолога, лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова. Чудо-городок для ученых, обслуживающего персонала и, конечно, лабораторных животных был возведен в 1929–1932 годах по проекту архитектора и инженера дореволюционной школы Иннокентия Безпалова.

В отличие от почти полностью деревянной Чагоды Колтуши построены из бревен лишь частично. Здесь деревянные конструкции сочетаются с кирпичом, цементом и даже напольной и настенной керамической плиткой. Увы, дерева было достаточно, чтобы однажды ночью, в апреле 2017 года, собственный дом-коттедж Павлова сгорел дотла. Пока еще можно увидеть его фундамент, здание лаборатории, в которой ученый проводил опыты, и заброшенный дом продолжателя дела Павлова академика Леона Орбели. Также сохранились обитаемый обезьянник-антропоидник (Институт физиологии имени И. П. Павлова продолжает работать) и монументальное общежитие для собак на окраине институтского парка.

Здание антропоидника в Колтушах (специальное здание для содержания шимпанзе) Фото: из коллекции Мемориального музея-квартиры И.П. Павлова.

Ценность павловских Колтушей признали даже не на федеральном, а на общемировом уровне. Поселок включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО отдельным пунктом в составе объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные группы памятников».

Пока статус не очень помогает в сохранении ансамбля, в котором черты позднего модерна сплелись с идеями конструктивистов, но мотивирует работников институтского музея. В 2018 году они открыли в старой лаборатории выставку объектов технологического искусства «Новая антропология». Посетить ее и мемориальные павловские помещения на втором этаже может любой желающий.

Выставка «Новая антропология»

Адрес: село Павлово, ул. Быкова, 36

Сайт: thenewanthropology.tilda.ws

Режим работы: вторник-пятница, с 10:30 до 16:00. По предварительной записи можно договориться об экскурсии в другое время.

Как добраться

Добраться до Колтушей проще всего на автомобиле, маршрутке или автобусе от станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге. Подойдут номера 429, 492, 530, 531,532 и 533. Транспорт останавливается в 10 минутах ходьбы от лаборатории Павлова.

Иваново

Первый рабочий поселок

В 1922 году в Москве появилась новая проектная организация: бюро «Стандарт». Формально фирма была частной, но работала почти исключительно по государственному заказу. Она занялась внедрением индустриальных методов и типового проектирования в практику советского строительства. Среди работ «Стандарта» было множество крупных заводских зданий, но бюро запомнилось прежде всего проектированием Первого рабочего поселка — еще одного города-сада, на этот раз в Иваново-Вознесенске (так Иваново назывался до 1932 года).

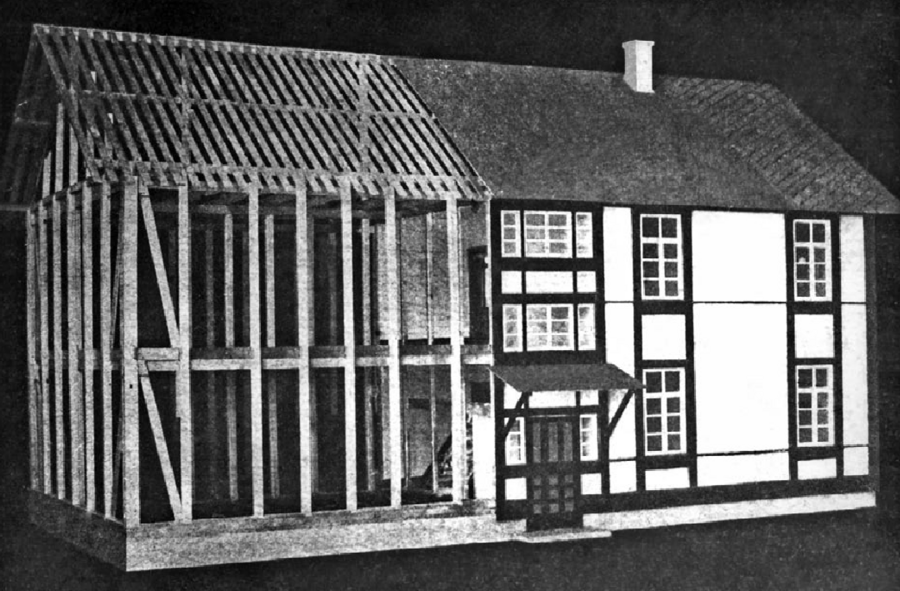

Зеленый и благоустроенный квартал, построенный в 1924–1928 годах по проекту москвичей, называли «русской Голландией», «русской Америкой» или «русской Швейцарией» из-за необычного внешнего вида домов. Они были построены по традиционной для Европы, но мало применявшейся в России фахверковой технологии.

Основу зданий составлял максимально облегченный деревянный каркас, промежутки между несущими конструкциями заполняли термолитом — материалом из обожженного щебня. Снаружи стены обшивали досками, красили и штукатурили. Получались те самые домики с дощечками крест-накрест, которые мы привыкли видеть в Германии, Англии или Франции. Собственно, окрашенные в темный цвет «крестики» — это и есть деревянный каркас, на котором держатся постройки.

Дома в Первом поселке были нескольких типов: от небольших двухуровневых индивидуальных коттеджей до крупных домов на 10 квартир. В 1924 году бюро «Стандарт» стало государственным, а в 1925-м его объявили финансово несостоятельным. Достраивали поселок силами рабочего жилищно-строительного кооператива, и в облике зданий уже не так много от конструктивизма. Вторая очередь строительства — бетонно-кирпичные «дома коллектива», которые гораздо больше похожи на классические образцы советского авангарда.

Но за фахверковыми домами стоит та же идеология: уютно, быстро, технологично, в соответствии с передовыми мировыми тенденциями индустриальной застройки. Сейчас, несмотря на статус объектов культурного наследия, дома постепенно ветшают и нередко горят. Спешите увидеть!

Как добраться

От вокзала в Иванове на автобусе № 18 до остановки «Улица Красных Зорь».

Сясьстрой

Микрорайон Старый Город

Когда едешь по «Мурманке» от Петербурга на Тихвин или Вологду, в какой-то момент пересекаешь довольно крупную речку Сясь. Если в этом месте обратить внимание на карту или ближайшие указатели, обнаружите топоним «Старый Город» — так местные жители называют часть поселка Сясьстрой, возведенную в конце 1920-х годов.

В отличие от Чагоды, где центральным предприятием был стекольный завод, в Сясьстрое жизнь кипела вокруг целлюлознобумажного производства, запущенного в 1928 году. Позднее местный ЦБК прославится, выпустив первую в СССР туалетную бумагу. Он и сейчас бодро дымит, а с конвейерных лент сходят бумажные полотенца и все тот же «пипифакс». Но нас интересуют не краснокирпичные здания комбината, а старая часть города, стоящая на противоположном от завода берегу крошечной речки Валгомки.

В Сясьстрое сохранился почти такой же, как в Чагоде, «трезубец» главных улиц с деревянными зданиями. Здесь это улицы Бумажников, Культуры и 25 Октября, только лучи сходятся не к заводу, а к площади с дворцом культуры, памятником Ленину и фабрично-заводским училищем.

Строительством комбината и городка при нем занимался Виктор Твелькмейер, выпускник и будущий «блокадный ректор» Академии художеств. Кроме цехов, он начертил план ДК с кинотеатром и яслей при заводе. Универмаг-столовую для рабочих спроектировал его коллега Олег Лялин, тоже ВХУТЕИНовец-конструктивист.

Большую часть общественных зданий построили в 1930 году, почти сразу после пуска предприятия. И завод, и инфраструктура при нем сложены из кирпича, но с использованием деревянных конструкций. Ну, а жилой фонд сугубо бревенчатый. Сохранилось несколько протяженных корпусов, явно бывших общежитий для холостых пролетариев, и двухэтажные семейные «таунхаусы» на несколько отдельных квартир.

Авторы проектов домов неизвестны, но, скорее всего, эскизы разработали те же Твелькмейер и Лялин. Впрочем, Сясьстрой я внес в этот список не потому, что его застройка уникальна. Наоборот, если Чагода была первым из деревянных конструктивистских городков, то «город бумажников», как называли работников бумажной промышленности, — уже один из многих, типичный. Близкие аналоги есть в Нижегородской и Мурманской областях, в Карелии, даже в Чувашии. Это уже тот самый упрощенный конструктивизм, тяготеющий к бараку.

Отзывы об этих домах самые полярные. Кто-то пишет о ветхом уюте, а кто-то — про обитающих в каждом срубе клопов, атаковавших сясьстройцев уже в первые годы жизни в поселке. С каждым годом конструктивистских зданий все меньше. На большинстве из них грозные таблички: «Ваш дом будет расселен».

Как добраться

До Сясьстроя легко добраться от Петербурга по трассе Р21 «Кола», от Вологды и Черповца — по дороге А114. Рейсовые автобусы отправляются из Петербурга девять раз в день от автовокзала № 2 на Обводном канале.

Вологда

Дом «Вологдалеса»

Трест «Севтранслес» Народного комиссариата путей сообщения занимался многими важными вещами: рубил лес на дрова, заготавливал железнодорожные шпалы, вывозил стволы с труднодоступных делянок для последующей транспортировки в крупные города. Работали в «Севтранслесе» в основном спецпоселенцы, прежде всего раскулаченные зажиточные крестьяне.

В отдельные годы 90 % штата треста составляли ссыльные и заключенные. Вольнонаемными были в основном инженеры и технические специалисты. Для них «Севтранслес» строил вполне комфортабельные, по меркам эпохи, многоквартирные дома в Вологде. Естественно, из добытого трестом дерева.

Один из таких домов, 1935 года постройки, сохранился на улице Зосимовской под номером 54. У инженеров «Севтранслеса» получился гибрид деревянных вологодских домиков царской эпохи и конструктивистских зданий с ударных коммунистических строек. Еще несколько лет назад в доме сохранялись резные подъездные и балконные двери.

На этих дверях, теперь утраченных, можно было увидеть необычный узор из круга и трех линий — так называемый «вагнерианский орнамент» венского архитектора Отто Вагнера. Конечно, до вологодских лесозаготовок мастер австрийского модерна не добрался. Это лишь еще один пример, сколь много источников заимствований было в деревянной архитектуре эпохи авангарда.

Сейчас здание на улице Зосимовской представляет собой эталонный «проклятый старый дом», хотя с 2017 года числится как памятник архитектуры. Сперва строение пытались продать под восстановление (желающих не нашлось), сейчас пробуют сдать в аренду по реставрационной программе «Рубль за метр».

Источник: perito-burrito.com