В соответствии с Правилами мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в лице ФАУ «Главгосэкспертиза России» поручено:

— формировать перечень юридических лиц, предоставляющих информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов, с целью последующего его размещения в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;

— уведомлять юридические лица из числа включенных в перечень об обязательности предоставления информации, указанной в подпунктах «а-г» пункта 3 Правил мониторинга:

а) отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведенных на территории Российской Федерации, предусмотренная договорами купли-продажи (поставки) таких строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, заключенными между покупателями и лицами, осуществившими их производство на территории Российской Федерации, средневзвешенная по объемам и цене их реализации за отчетный период;

Горячкин П.В. — Реформа ценообразования, ФГИС ЦС, Ресурсный метод, Новые технологии в строительстве

б) отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, ввезенных в Российскую Федерацию, предусмотренная договорами купли-продажи (поставки) таких строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, заключенными между покупателями и лицами, осуществившими ввоз в Российскую Федерацию таких строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, средневзвешенная по объемам и цене их реализации за отчетный период;

в) цена услуг по перевозке строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов судами морского (внутреннего водного) и воздушного транспорта на территории Российской Федерации, предусмотренная договорами перевозки, заключенными между перевозчиками и отправителями таких строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин

и механизмов, за отчетный период с распределением по видам перевозок, средневзвешенная по объемам и цене предоставления услуг за отчетный период;

г) размер платы за временное владение и пользование железнодорожными грузовыми вагонами, предусмотренный договорами аренды, заключенными между собственниками и арендаторами грузовых вагонов, средневзвешенный по объемам и размеру платы за отчетный период;

Данные сведения, в рамках проводимой Минстроем России реформы по ценообразованию, в соответствии с частью 1 статьи 8.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации будут в обязательном порядке использоваться для формирования сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с привлечением средств бюджета Санкт‑Петербурга, юридических лиц, созданных органами исполнительной власти Санкт‑Петербурга, а также юридических лиц, доля субъектов РФ в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов.

Михаил Хазин: О безрезультатность реформы ценообразования в области строительства

Источник: www.gov.spb.ru

«Строительная газета»: Минстрой представил концепцию реформы системы ценообразования в строительстве

На этой неделе комиссия по выработке методологических рекомендаций и совершенствования нормативной базы в сфере технологического и ценового аудита Общественного совета при Минстрое России принципиально одобрила предложенный ведомством план реформы системы сметного нормирования и ценообразования в строительстве.

На суд экспертов было представлено два документа: законопроект, которым вносятся поправки в Градостроительный кодекс РФ, а также концепция «400 дней», в которой поставлены цели и задачи реформы и пути их достижения.

Представляя концепцию экспертам, заместитель главы ведомства Елена Сиэрра отметила, что министерство предлагает сообществу продуманную систему, которая должна работать в интересах государства и отрасли. Сегодня система ценообразования в строительстве представляет собой набор методик, многие из которых устарели, не имеют четкой иерархии, часто противоречивы как по методологии, так и по содержанию. Что это становится поводом для завышения расчетной стоимости строительства еще на этапе технико-экономического обоснования проекта.

«Старая система имела недостатки, но это не значит, что она не имела достоинств, — заявила Елена Сиэрра. — Минстрой России считает неэффективным полностью отказываться от старых наработок, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. При этом необходимость построить новую, прозрачную, понятную и доступную систему ценообразования очевидна абсолютно для всех. Наш приоритет — достоверные источники информации и прозрачные принципы».

Елена Сиэрра особо подчеркнула, что никаких резких шагов, которые могли бы затруднить работу отрасли, не будет. Минстрой предлагает поэтапно переходить от индексно-базисного метода определения стартовой цены к более современному ресурсному методу.

Замминистра напомнила, что впервые в истории новой России удалось сформировать государственное задание, которое обеспечит эффективное выполнение задач и прозрачный контроль за актуализацией и достоверностью сметных нормативов (индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ). В перспективе предстоит создать государственную информационную систему (ГИС) «Ценообразование», включающую в себя федеральный реестр сметных нормативов и информацию о стоимости основных строительных ресурсов. Этот процесс должен уложиться в заявленные 400 дней, и к концу 2017 года возможность пользоваться ГИС появится у проектировщиков. По оценкам Минстроя России, оценку и регулярный мониторинг должны будут проходить в конечном итоге десятки тысяч сметных нормативов.

Реализацию концепции планируется провести в три этапа, главный из которых приходится на 2016 год. «Основная задача — это реализовать первый этап информационной системы, в который войдет мониторинг строительных ресурсов, — отметил директор Департамента финансов Владимир Мешков, который представлял концепцию «400 дней» экспертам. — В 2017 году мы планируем внедрить кодификатор и классификатор во все сферы строительства, у нас уже начнет работать государственная информационная система».

Как отметили в ходе обсуждения эксперты, реформа, действительно, назрела. В строительстве используются десятки тысяч наименований различных материалов, конструкций и оборудования.

Еще на этапе проектирования важно точно оценивать стоимость типовых капитальных объектов и конструкций — дорог, мостов и других объектов — особенно высокотехнологичных и тех, где применяются инновационные материалы. Актуальна в данных экономических реалиях и проблема ужесточения контроля над государственными расходами.

Отрасль ждет новых методик и баз данных, которые станут инструментом для принятия обоснованных инвестиционных решений в области государственного капитального строительства. Комплекс разработанных экспертами и профессиональным сообществом мер позволит экономить значительные бюджетные средства, выделяемые на капстроительство. А созданный на базе ФАУ «ФЦЦС» центр компетенции Минстроя в области ценообразования должен стать экспертной, организационной, методической и технической площадкой реформы, на базе которой Минстрой сможет реализовать заявленный план в течение трех лет. На эти цели центру в рамках госзадания выделяется около 800 млн рублей ежегодно.

Как пояснил «СГ» директор ФАУ «ФЦЦС» Сергей Фокин, в ценообразовании параллельно запускаются правовые процессы (внесение изменений в Градостроительный и Бюджетный кодексы РФ), методические (разработка и утверждение сметных нормативов, информационных ресурсов, финансово-экономическое обоснование планируемых затрат), технологические (актуализация и техническая инвентаризация сметных нормативов) и информационные (разработка и запуск ГИС). Планируется также повышение профессионального уровня экспертного сообщества, благодаря проведению аттестации экспертов по всем направлениям.

В экспертных оценках, которые прозвучали на заседании комиссии, звучало много предложений, которые в дальнейшем будут рассмотрены и учтены при конкретизации механизмов реализации концепции «400 дней». Общее мнение по результатам мероприятия высказал заместитель председателя Общественного совета при Минстрое России, сенатор Игорь Шпектор: «Важно, что в стране появилось профильное министерство, которое профессионально занимается данной темой. Результатом реформы станет создание на базе Минстроя Росси единого координационного центра, отвечающего за реализацию политики в сфере сметного нормирования и ценообразовании. Это необходимо и логично».

Источник: www.minstroyrf.gov.ru

Реформа ценообразования в строительстве как препятствие на пути развития цифровой экономики России

Исторически, наиболее полноценная система ценообразования была сформирована в 1984 году, то есть более 40 лет назад. Затем, в период смены политического строя страны, развития системы практически не наблюдалось, кроме попыток индексации последней на уровень инфляции. В 2000-2002 годах система ценообразования приобретает федеративную структуру: единые сметные нормы с возможностью региональной корректировки стоимостных показателей расценок.

Период с 2002г. по 2014г. характеризовался последовательными корректировками и отдельными дополнениями сметно-нормативных баз в регионах. Следует отметить, что в разные годы регулированием цен в строительстве занимались различные государственные ведомства: Росстрой, Госстрой и Минрегион России. С образованием вновь Минстроя, в 2014 году началось масштабное освоение денежных средств на развитие системы ценообразования и вот уже на протяжении последних 8 лет активно продолжается реформа ценообразования в строительстве.

Тогда, в 2014 году искренне хотелось верить, что наконец-то сметно-нормативная база станет единой для всей страны, исчезнут региональные трактовки общепринятых терминов и понятий, приведенных в общих указаниях к сборникам расценок. Так, например, для различных регионов РФ до 2014 года существовали различные коэффициенты изменения массы оборудования. Получалось, что масса оборудования зависит от региона, а не от силы притяжения.

Рисунок 1. Отличия коэффициента изменения массы в зависимости от регионов РФ

С вводом в действие новых сметно-нормативных баз в 2017г., 2020г. и 2022г. становится очевидно, что количество расценок по официальной версии Минстроя увеличивается, но по факту часть отраслевых расценок исключается из сметно-нормативных баз. Получается, что в 2000 году стоимость работ, например, по контролю сварных соединений разрушающими методами была регламентирована, а в 2022 году с точки зрения авторов сметно-нормативной базы необходимость в проведении контроля сварных соединений разрушающими методами для опасных производственных объектов вообще не требуется. То есть, нормативно-технической документацией в строительстве предусматривается обязательный контроль сварных соединений, а стоимость работ определить нет возможности.

Сметно-нормативная база в проекте ФСНБ-2022 в очередной раз откорректирована в сторону уменьшения количества отраслевых нормативов [1]. Естественно в официальных источниках указано о многократном увеличении количества нормативов ФСНБ-2022, особенно с применением современных технологий, можно с иронией добавить — для таких работ как «развешивание картин в помещениях» или «расстановку ваз для цветов в помещениях с высотой потолков до 3 м». То есть актуализация расценок в большей степени направлена на создание видимости проводимых реформ.

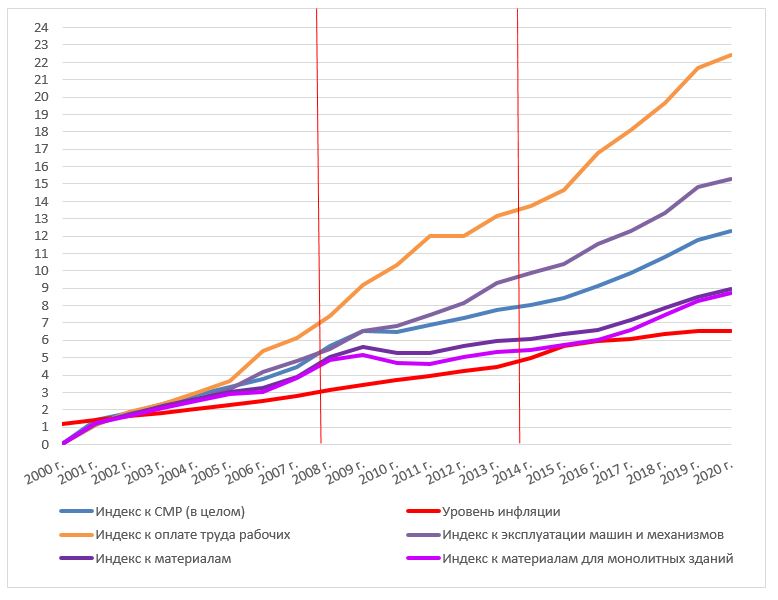

В своей статье 2020 года я отмечал, что в период 2000-2020 гг. достигнуто значительное искажение фактической стоимости строительства относительно индексированной в текущей уровень цен базовой стоимости. Уже тогда требовалось создание нового базисного уровня цен [2].

График 1. Сравнение уровня повышения индексов к стоимости СМР и уровня инфляции в период 2000-2020г.

Преимущественно это связано с ростом значений индексов на средний уровень инфляции, которые не учитывают рыночные законы экономики: значение индекса выросло, а фактическая отпускная стоимость того же товарного бетона наоборот снизилась за счет возросшей конкуренции в отдельном регионе. Все это, дополнительно к многочисленным противоречиям в системе ценообразования, привело к возможности манипулирования сметной стоимостью строительства для подрядных организаций. Если добавить к этому возможность обоснования части затрат решениями организации строительства (коэффициенты, учитывающие условия производства работ, транспортная схема доставки ресурсов, др.), то для сметной стоимости вообще не существует границ.

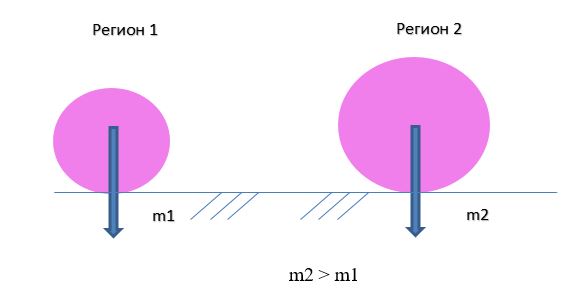

Рисунок 2. Влияние решений организации строительства на сметную стоимость

Естественно, что любой бизнес, даже строительный не исключение – «деньги не пахнут», — объекты будут строиться за те деньги, которые клиент (заказчик) готов заплатить. Конечно, для этого необходимо обладать специалистами соответствующей компетенции. Очевидно, что повышение доходности строительного бизнеса осуществляется за счет населения — покупая недвижимость, граждане спонсируют «честный» бизнес [2].

Одновременно с началом реформирования системы ценообразования, начиная с 2014 года, в РФ происходит активное развитие цифровых технологий, направленных на достижение прозрачности определения размеров инвестиций. Автоматизация процессов проектирования уже с 2015 года постепенно набирала оборот, и сейчас практически каждое программное обеспечение, предназначенное для проектирования, располагает возможностями автоматизированного расчета объемов работ.

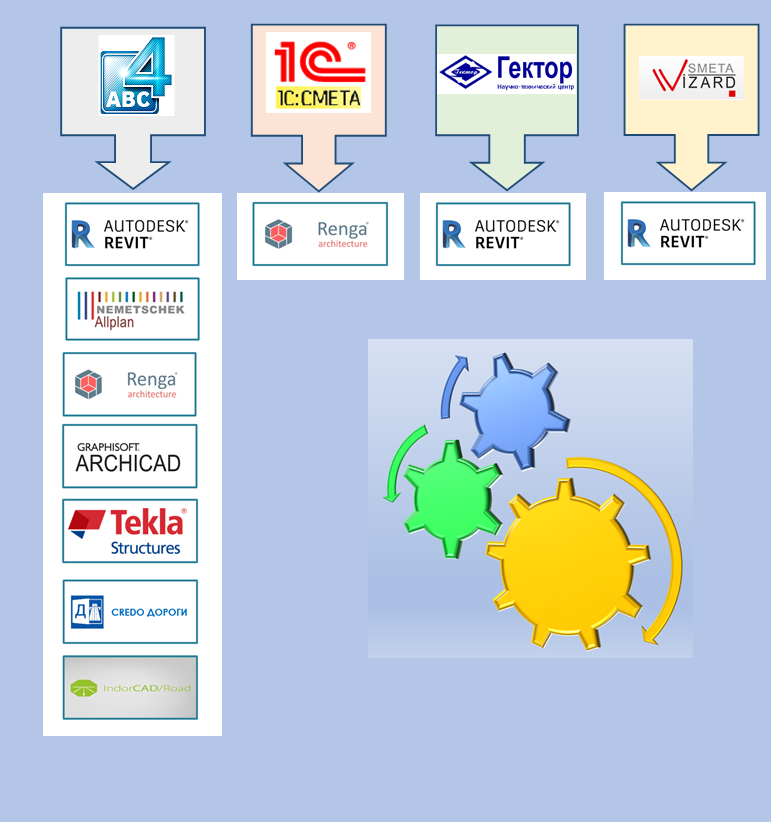

Отдельные организации, и разработчики программного обеспечения разработали взаимосвязь объемов работ, содержащихся в 3D-модели проектируемых объектов и сметных норм. В настоящее время наибольшего успеха в данной области добились ООО «АВС-Н» и ООО «Ренга Софтвэа» [3]. Даже существует такой термин – проектирование в формате 5D. Другими словами — объемы работ посредством определенных алгоритмов находят свое соответствие имеющимся в сметно-нормативной базе расценкам. Данный формат проектирования 5Dпредполагает потенциальную возможность оптимизации проектных решений для соответствия бюджетным рамкам.

Рисунок 3. Существующие взаимосвязи средств 3D моделирования и сметных программ

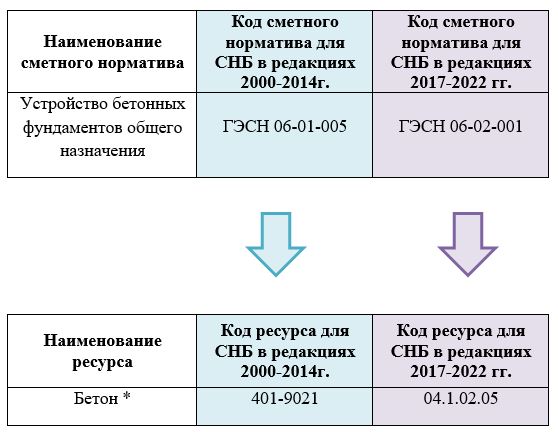

Основная сложность при реализации данного соответствия объемов работ сметным расценкам заключалась и заключается сегодня в отсутствии постоянства кодов (шифров) расценок и кодов (шифров) материально-технических ресурсов. На этом и остановилось развитие автоматизации процессов проектирования до формата 5D. Получается, что объемы работ можно проверить, а их стоимость нет.

Даже создание ФГИС не принесло реальных результатов практической значимости. Номенклатура ресурсов, содержащаяся в системе, составляет до половины общего перечня применяемых материалов в строительстве. И это, не говоря уже о специальных или отраслевых ресурсах. Степень актуализации уровня цен ресурсов в системе ФГИС не соответствует требованиям современности. На рисунке 4 приведено сравнение степени изменений кодов (шифров) сметных нормативов и ресурсов.

* наименование ресурса также подвергалось неоднократному изменению

Рисунок 4. Сравнение кодов сметных нормативов и ресурсов в период 2000-2022г.

Отдельно следует отметить, что в РФ нет широкого применения отчетов об инженерно-геологических изысканиях в формате 3D. Объемы земляных работ, водоотлива до сих пор, а на дворе 2022 год, считаются вручную. Преимущественно отчеты об изысканиях также зачастую весьма примитивны – построение продольных профилей происходит путем линейного сопоставления значений мощности слоев грунта по соседним скважинам. Такую информацию невозможно загрузить в 3D-модель проектируемого объекта, а соответственно и говорить о качественном расчете объемов земляных работ вообще не приходится.

Таким образом, в настоящее время цифровизация экономики строительной отрасли, как идея, должна быть реализована, и никто не сомневается в ее эффективности, но принципы «развития» системы ценообразования в строительстве противоречат этой идее. Дальнейшая автоматизация процессов проектирования до формата 5D не нужна бизнесу. Прозрачный бизнес – это убыточный бизнес.

Сегодня термин «теневая» экономика в строительстве приобретает новую форму – EPC-контракт. При использовании EPC-контракта, контрактор выполняет: инжиниринг — изыскательные, проектные и согласовательные работы; снабжение — производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта; строительство — выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы. Данная форма весьма удобна, так как еще до начала строительства оговорены правила формирования коммерческой сметной стоимости строительства и объемы финансирования.

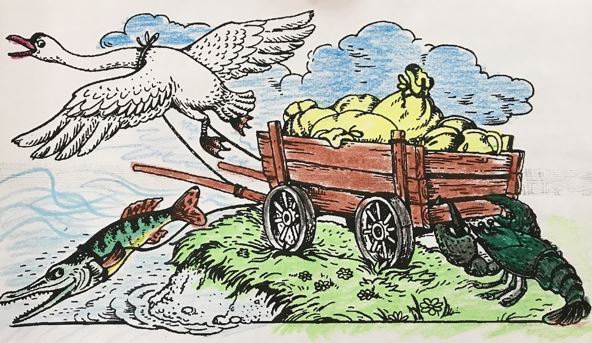

Рисунок 5. Ассоциативное сравнение процесса реформирования системы ценообразования и развития цифровой экономики России

Следовательно, и идея цифровизации экономики строительной отрасли обречена на «успех», как и реформирование системы ценообразования. При этом, в строительном бизнесе в ближайшие 10 лет сохранится высокая степень доходности.

Источник: ardexpert.ru

Замглавы Минстроя: мы уходим от слова «реформа» в ценообразовании

В России ежегодно за счет налогоплательщиков строятся сотни школ, больниц, спортивных и других объектов. Как сделать бюджетную стройку экономически обоснованной и при этом выгодной — эту задачу Минстрой России решает на протяжении минимум трех лет, меняя систему ценообразования в строительстве. В общих чертах решение выглядело так: перейти от базисно-индексного метода, привязанного к базовым ценам 2000 года, обновляемым специальными индексами раз в квартал, к ресурсному.

Ресурсная модель основывается на текущей стоимости материалов. Чтобы она заработала как надо, была создана информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), которая может считать сметы, минуя человеческий фактор. Однако на практике оказалось, что все работает не совсем так, как задумывалось. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков в интервью ТАСС рассказал, как будет меняться система ценообразования в строительстве, зачем России нужны технологии информационного моделирования и для чего нужно оцифровать Градостроительный кодекс.

— Тема ценообразования в строительстве недавно вызвала большой резонанс, после того как глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что отрасль не готова перейти на новую модель. Что пошло не так?

— Реформа ценообразования проводилась в несколько шагов. На первом этапе выяснили, что наша сметно-нормативная база разбросана по регионам: есть территориальная база, есть отраслевые, есть федеральные, и их надо объединить в единую федеральную сметно-нормативную базу. Синхронизация баз — это большая работа, которая началась в 2015 году и будет продолжаться до 2020-го.

Вторая важная задача, которую нам поручил президент, — это мониторинг строительных ресурсов по ценам производителей. Здесь речь идет о том, что каким бы методом мы ни считали, мы должны знать актуальную цену в текущих значениях. Для решения этой задачи был сделан второй шаг, который назывался ФГИС ЦС.

Система построена по очень изящной схеме, которая полностью исключает участие человека. Производители, которых мы определили на всей территории России, передают цену проведенных сделок с продажей ресурсов по защищенному каналу во ФГИС ЦС. А дальше машина считает стоимость ресурса по специальной формуле, мы ее публикуем, и она является стоимостью ресурса для сметы.

Казалось бы, в основе лежит совершенно здравая идея: если мы в такой-то ценовой зоне продали такие-то ресурсы в прошлом квартале по таким-то ценам, то агрегированная информация и даст справедливую среднюю цену ресурса в этом квартале в этой ценовой зоне. Но не все так просто. Сейчас ФГИС ЦС в существенной мере наполнена ресурсами, и можно анализировать цены из нее, сравнивать их со здравым смыслом. Например, берем какой-нибудь город и считаем в системе, сколько должен стоить кирпич. Чтобы определить, насколько это соответствует здравому смыслу, пересчитываем цену по методу снабженца: выбираем ближайший кирпичный завод, смотрим цену предложения, считаем, сколько стоит доставка, выбираем ту, что дешевле, совсем демпинг отметаем.

— И цены не сходятся?

— Да. Выясняется, что во многих случаях, даже по обычным ресурсам система при автоматических расчетах дает нам некорректный результат. В части регионов она сильно занижает цену по ряду причин, например, из-за сезонных колебаний. И в значительном числе небольших регионов цена, выведенная ФГИС ЦС, на 20% оказалась меньше той, которая определяется методом снабженца.

А в некоторых регионах, это касается крупных мегаполисов, наоборот, больше. И это еще хуже, потому что тогда мы завышаем цену. Это происходит потому, что на практике этот конкретный ресурс покупают не в этом регионе, а в соседнем просто потому, что он там дешевле стоит, даже с учетом доставки.

Понятно, что тут «собака зарыта» в определении территориальной зоны, а ей является не регион, а некое экономическое пространство вокруг стройки. И это динамический фактор, а не статический. Мы не можем сказать, что такая зона совпадает с административно-территориальным делением Российской Федерации, это должно определяться каждый квартал.

Рынок строительных материалов сложно устроен. И, применяя простую формулу усреднения, мы рискуем получить некорректный результат. А нам ошибиться и в ту, и в другую сторону очень опасно. Потому что мы либо занизим цену, и тогда строители не придут на конкурс, либо завысим, и это приведет к необоснованной трате бюджетных средств или к коррупции. Таким образом, нам нужно дополнительное время на то, чтобы проанализировать ситуацию более подробно.

— То есть вы предлагаете ввести некий переходный период к ресурсному методу?

— Да, и на этот период мы предлагаем (и будем просить правительство РФ с нами согласиться) изменить схему работы ФГИС ЦС, использовать фактическую цену предложения, и в анализ добавить крупных поставщиков, помимо производителей. Этот этап должен быть довольно длительным, потому что ценовые колебания носят годовой характер, и мы должны проанализировать большой период времени, чтобы получить адекватный результат. Нам нужно собрать информацию, уточнить методику расчета ценовой зоны, вычислить агрегированную стоимость ресурса. Мы подозреваем, что, возможно, несколько раз придется регулировать правила, прежде чем мы нащупаем схему, которая дает адекватный результат.

— Но, помимо строительных ресурсов, на сметную стоимость влияют и другие факторы — зарплата рабочих, оборудование…

— В стоимости разных объектов заработная плата составляет существенно разную величину, в среднем 20–25%, а с учетом накладных расходов, то и 35%. Определение заработной платы играет даже большую роль, чем стоимость строительных ресурсов. И этот вопрос решен с куда меньшим изяществом. Мы планировали брать данные Росстата.

Но анализ показал, что если мы будем ими пользоваться, к примеру, для Якутии, где 3 млн квадратных километров и очень разные территории, то мы получим очень большой разброс, и он сильно повлияет на ценообразование. Мы должны Якутию разделить на несколько ценовых зон, чем мы сейчас и занимаемся.

Кроме того, данные Росстата мы в некоторых случаях не сможем взять, поскольку их просто нет. Имеет смысл считать зарплату, отталкиваясь от базы, которой, например, может быть отраслевое соглашение: та величина, которую наши профсоюзы и работодатели считают адекватной, умноженная в ценовой зоне на набор специальных, установленных трудовым законодательством, коэффициентов.

Мы также должны отработать и сделать более четким правовой порядок определения зарплаты. Все расчеты должны проверяться и утверждаться высшим органом исполнительной власти региона или федеральным органом исполнительной власти по методике, которую мы готовы предложить правительству и утвердить приказом Минстроя.

Сложности еще есть с машинами и механизмами, это тоже серьезный ценообразующий фактор. Взять, например, строительный кран. Мы какой кран должны заложить в ценообразование, импортный или отечественный? Казалось бы, надо отечественный: во-первых, дешевле, во-вторых — это поддержка отечественного производства. Но оказывается, что в некоторых случаях, во-первых, нет отечественных кранов, а во-вторых, использование более дорогой системы в конечном итоге дешевле.

— Понятно, что нюансов много. Как в итоге будет выглядеть переходный период?

— Новые расценки на строительные ресурсы, рассчитанные по современной методике ФГИС ЦС, мы пока не можем применять. Мы должны разморозить базисно-индексный метод — такое поручение у нас уже есть от вице-премьера Виталия Мутко.

В течение двух лет, используя этот метод, планируем дать регионам с высокой степенью готовности к мониторингу возможность также пользоваться ресурсно-индексным методом. Сейчас, по сути, его применяют Москва, Московская область, Челябинск, Владимир и несколько других регионов. Они могут стать пилотными.

Мы будем внимательно тестировать то, что мы получаем, перепроверять данные при помощи расчетно-аналитической модели (сейчас мы ее создаем) на каждом шаге, оценивать влияние на строительную отрасль. Плюс получим дополнительный опыт на пилотных регионах. В течение третьего года нужно дать возможность использовать ресурсно-индексный метод на всей территории Российской Федерации, и еще через год дать возможность использовать ресурсный метод для бюджетных строек, постоянно проверяя его. При этом, возможно, мы оставим ту концепцию, которую имеем сейчас: параллельное существование всех трех методов и одновременную работу в них. Вот такова наша логика.

— С 25 мая следующего года планировалось запустить ФГИС ЦС и перейти на ресурсный метод. Это больше не актуально?

— Если наш план с разморозкой базисно-индексного метода и переходным периодом будет принят, такого срока не будет в принципе. Нам нужно избежать шоков, на мой взгляд. И на этом будет строиться вся наша мягкая корректировка. Цели те же, задачи те же, поручения те же, мы просто корректируем способы их реализации.

— Но ведь считается, что ресурсный метод, если он хорошо отлажен, позволяет точнее определить стоимость строительства и даже сэкономить.

— Это один из мифов, связанных с системой ценообразования. Россия за свою историю переходила от базисно-индексного метода к ресурсному и обратно не один раз. Если посмотреть историю за последние 200 лет, то возникновение базисно-индексного метода — это эпоха Николая I, 30-е годы позапрошлого столетия. «Строительный устав и урочное положение». Дальше это актуализировалось при Александре II. При Ленине мы перешли на ресурсный метод, при Сталине снова были воссозданы основы применения базисно-индексного метода на единых для всего СССР правилах комиссией под руководством Косыгина.

Современное название СНиП появилось в середине 50-х, но его основа, единая модульная структура, была создана в 194–1945 годах, то есть война еще шла. И мы снова заговорили о ресурсном методе в 90-е, когда стало понятно, что жесткие нормы базисно-индексного метода не позволяют быстро приспосабливаться к меняющейся экономической ситуации. И вот это основное отличие этих методов.

Базисно-индексный метод хорош при стабильной экономике. Ресурсный метод хорош в эпоху перемен и для объектов с небольшим количеством ресурсов, например, линейных. Мы сейчас проводим масштабную работу по сравнению смет, которые считаются разными методами, и практика показывает, что мы получаем по разным объектам очень разные цены. По одним объектам один метод дает меньшую стоимость, по другим — другой. Но в общем и целом, если это суммировать, что не совсем корректно, то ресурсный метод приведет даже к удорожанию строительства.

— Когда планируется рассмотреть ваши предложения?

— Мы прошли первый круг согласований с федеральными органами исполнительной власти, собрали все противоречия, которые у нас есть, выносили его на правительство, и сейчас он уже на межведомственном согласовании.

— Помимо ценообразования, в круг вопросов, которые вы курируете, входит применение BIM-технологий. Какие задачи здесь?

— Тут тоже очень хочется избежать внезапного, шаблонного перехода на BIM-технологии сразу и для всех. Что такое BIM? Это подходы к информационному моделированию при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. И для этого нужны несколько простых вещей: классификатор, библиотеки, стандарты, образование, нормативно-правовое регулирование.

Тут мы движемся от нормативно-правового регулирования. Наша задача — законодательно дать возможность беспрепятственного использования информационного моделирования. К весенней сессии мы подготовим такой законопроект, сейчас мы над ним работаем.

Что касается стандартов, они разрабатываются и будут разрабатываться. Над классификаторами и библиотеками работает наше подведомственное ФАУ «ФЦС». Основная задача — как можно быстрее, в течение года, заложить основу для того, чтобы единые информационные модели могли использоваться. И нам для этого необходимо учесть мнение стейкхолдеров.

Мы их планируем собрать на площадке Минстроя, сделать большую публичную рабочую группу с тем, чтобы не пропустить ни одно мнение. И второе — мы не должны заниматься внедрением информационного моделирования таким образом, чтобы те, кто его уже использует, сломали все, что они уже сделали и начали делать все по-другому. Нужно учитывать путь, который, кстати, прошли уже многие компании и регионы.

— А есть ли задача по комплексному применению информационных технологий? Не только для зданий, но и для целых кварталов?

— Да, у нас есть вторая часть поручения — применение CIM, то есть цифровизация всего строительства. Фактически, речь идет о цифровизации Градостроительного кодекса. Сейчас он построен так, что там есть неалгоритмизируемая, иначе, творческая составляющая. Основная причина — в него было внесено такое количество изменений, что появились противоречия и наслоения, попытка решать локальные, тактические задачи изменением кодифицированного акта крайне опасная штука, — одно исправляем, другое ломаем, теряем общую логику. Построить алгоритм для всего этого невозможно.

При этом мы должны в будущем весь жизненный цикл объектов — от проекта до сноса — планировать и осуществлять в соответствующих цифровых форматах. Наш Градостроительный кодекс пока к этому не готов, его нужно цифровизировать. Кроме того, сделать это нужно единообразно для всего строительного комплекса. Полагаю, что риск цифровизовать, например, отдельно жилищное строительство, отдельно промышленное в среднесрочной перспективе может породить новые серьезнейшие диспропорции в регулировании. Все это большая, амбициозная задача, которую мы должны решить в основном за следующий год.

— Ваши предшественники тоже проделали большую работу по всем этим направлениям. Как вы ее сейчас оцениваете?

— Я оцениваю эффективность как очень высокую. Работали над этими проектами профессионалы высочайшей квалификации, и они за кратчайшие сроки сделали очень многое. Не было бы этой работы, не было бы опыта. И наша задача — это все эффективно использовать, корректировать те вещи, которые не могут быть реализованы в том виде, в каком задуманы.

Мы должны прийти к той же цели, решить те же задачи, но с мягкой корректировкой курса, шаг за шагом, тщательно просчитывая и перепроверяя последствия. Возможно, меня сочтут консерватором, но предложил бы принципиально уйти от слова «реформа», потому что реформы делают, как правило, одни, а страдают от них другие.

Источник: tass.ru