Современное строительство и крупных городов, и мелких населенных пунктов предполагает возведение различных объектов жилого, социального и коммерческого назначения. В целом строительная индустрия влияет на образование ряда экологических проблем:

- чрезмерное потребление энергоресурсов, что приводит к истощению природных ресурсов, особенно невосстанавливаемых;

- изменение окружающей среды, ландшафтов;

- уничтожение представителей флоры и фауны за счет их вытеснения с привычных мест проживания;

- перегрузка транспортной системы, что приводит к загрязнению атмосферы;

- негативное воздействие сточных вод;

- увеличение количества бытового и промышленного мусора;

- загрязнение водоемов;

- затенение территорий, на которых производится застройка, что приводит к дефициту солнечного света, необходимого для жизнедеятельности флоры и фауны;

- локации становятся менее стойкими к землетрясениям;

- работа на стройплощадках губительная для здоровья людей;

- могут возникать пожары.

Экология в Строительстве.

Экология в строительстве: принципы

Строительная сфера претерпевает значительные изменения, ориентируясь на охрану природы и экологические подходы. Во многих странах на законодательном уровне существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих возведение объектов.

На заметку!

Застройщики придерживаются этих правил, пользуясь экологически безопасными материалами и технологиями, что является важным для минимизации негативного влияния на природу.

Строительные компании соблюдают следующие принципы экотехнологий:

- при строительстве пользоваться экологически безопасным материалом;

- применять энергоэффективные технологии застройки;

- создавать оптимальный микроклимат в жилье;

- разрабатывать экономичные системы потребления воды, газа, отопления и электроэнергии;

- сокращать отходы мусора при застройке и их перерабатывать впоследствии.

Одним из основных принципов, используемым в строительной экологии, является применение натуральных материалов (камня, древесины, песка, текстиля). Они отлично вписываются в интерьер фасадов, наряду с использованием безопасных красителей, создавая эстетичный внешний вид жилья. Также застройщиками активно применяются утеплители, теплоизоляционные материалы для стен и металлопластиковые окна, что повышает надежность и защиту дома от посторонних звуков, а также снижает расходы на отопление и электроэнергию.

Среди осветительных приборов наибольшую распространенность и популярность получили энергосберегающие лампы, которые значительно экономят электроэнергию и снижают негативное воздействие на человека и природу при переработке. Проблему загрязнения почвы в последнее время решают путем обязательной утилизации отходов.

Экология в строительстве. Мифы и реальность

Экологический подход к строительству

Создание качественных домов – это достоинство строительной сферы. Однако этот процесс должен сопровождаться бережным отношением к природе. Мало построить презентабельный снаружи и изнутри жилой комплекс, оснастить его современными системами жизнеобеспечения, стильно оформить. Важно, чтобы и воле домов была хорошая обстановка, зеленая зона. Это возможно только в том случае, если постепенно будут решаться экологические проблемы, которые есть в строительстве.

В данный момент разработано несколько экологических подходов к строительству, а также к охране природы. Эти правила частично зафиксированы в законодательстве, частично регламентированы нормами и правилами современного строительства.

В развитых странах существует ряд документов и экологической сертификации, что контролирует процесс возведения любого объекта. Эта документация необходима, чтобы уменьшить вредное влияние строительства на экологию. Застройщики придерживаются этих норм на добровольной основе, однако негласно правило экологической безопасности является важным для современного строительства.

Чтобы минимизировать вред строительства окружающей среде, используются технологии и материалы, которые не несут опасности для экологии. В таком случае соблюдается принцип экономного использования воды, материалов, энергоресурсов. В дальнейшем очень важно решить конфликт строительной индустрии и охраны окружающей среды.

Экологические вопросы строительства в городе

Процесс урбанизации поставил перед государством и застройщиками цель создания определенных требований по возведению жилых домов на небольшой территории. И, естественно, это повлекло определенные экологические проблемы в строительстве.

Большое количество отходов значительно повлияло на экосистему, качество воды, чистоту и без того загрязненного воздуха. Растительность около домов заменилась асфальтом, русла рек значительно загрязнились мусором, появился новый «городской климат».

Экологические проблемы в строительстве

Современное строительство и развитие инфраструктуры города ставит перед застройщиками две задачи: возведение объектов жилого комплекса в максимально сжатые сроки и сохранение экосистемы вокруг них. Малоразвитый контроль деятельности компаний провоцирует ряд экологических проблем в строительстве. Кратко о каждой:

- несоразмерное потребление электроэнергии значительно истощает природные ресурсы;

- происходит деформация природных ландшафтов;

- наблюдается уничтожение природной флоры и вытеснение животных с их мест обитания;

- перегрузка транспортной системы значительно загрязняет воздух;

- увеличивается объем сточных вод, загрязняющих водоемы;

- увеличение строительных отходов и бытового мусора, а также загрязнение площадок застройки;

- возникновение пожаров из-за загрязнения природной среды и роста концентрации нефтеотходов в почве.

Перечень не полный, представлены лишь наиболее распространенные проблемы. Все это значительно усугубляет общее состояние атмосферы и гидрологическую ситуацию.

Изменения климата

Из-за активного роста промышленности, создания дополнительного тепла из-за сгорания топлива, в городах создается общий климат, который значительно теплее, чем в пригородах. Это сказывается не только на более раннем приходе весны, сбивании природных ритмов, но и увеличении заболеваемости населения.

Влияние на водные ресурсы

Гидрологическая среда также претерпела значительные изменения из-за деятельности человека. Загрязнение водоемов, выбросы мусора и топлива в реки, а также пестициды, которые проникают в подземные воды, создали особый микроклимат:

- искусственное повышение непроницаемости почвы, в результате чего уменьшаются запасы воды;

- исчезновение инфильтрации и уменьшение испарения воды;

- увеличение эрозии.

На заметку!

С ухудшением качества воздуха бороться легче, так как он видим, а изменения в реках фиксируются только специальными пробами, которые берут намного реже.

Проблемы с почвой

В процессе человеческой деятельности и строительства пострадали практически все сферы экологии, в том числе и почва, так как в результате активной застройки состояние ландшафта ухудшилось. Механизация и химизация деятельности значительно загрязняет не только атмосферу, но и грунт, потому что химические выбросы оседают в земле. В связи с этим даже активное озеленение городов, создание парков и аллей не справится с очищением атмосферы, так как растения попросту отравляются загрязненным грунтом.

Все эти факторы не только ставят вопрос о повышении экологии в области строительной сферы. Возникает также необходимость и безотлагательного поиска путей решения ситуации в ближайшее время.

Загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха относится к антропогенным выбросам, которые разрушают атмосферу. Низкое качество воздуха — это огромная опасность для здоровья, на которую ежегодно приходится более 4 миллионов случаев преждевременной смерти во всем мире. Кроме того, загрязнение воздуха значительно способствуют негативному изменению климата.

Поскольку строительные работы вносят значительный вклад в загрязнение воздуха, организации в этом секторе несут ответственность за ограничение объема производимой ими продукции. Поэтому предприятиям необходимо знать о выбросах, создаваемых их деятельностью, и принимать меры предосторожности для ограничения вредного воздействия.

Источники загрязнения воздуха при строительстве

Строительные работы, которые способствуют загрязнению воздуха, включают:

- Использование транспортных средств. На стройплощадке постоянно находятся такие машины, как грейдеры, бульдозеры, самосвалы и экскаваторы. Машины и оборудование, которые используются на строительных площадках, не контролируются правительством в той же степени, что и другие транспортные средства. Из-за масштаба многих строительных проектов оборудование часто работает и загрязняет воздух в течение длительного времени. Поскольку большая часть этой тяжелой техники и других транспортных средств на площадке работает на дизельных двигателях, они выделяют загрязняющие вещества в воздух. Ими являются окись углерода, углекислый газ, оксиды азота и углеводороды.

- Расчистка территорий и выравнивание земли. Поскольку земля часто должна быть очищена и сделана пригодной для строительства, этот процесс должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду. Как и при строительстве зданий, при разрушении земли и сносе существующих зданий образуется высокий уровень пыли.

- Химические вещества. Вполне вероятно, что вы будете использовать опасные химические вещества на строительных площадках. Это может включать краски, клеи, масла, разбавители и пластмассы, которые все производят вредные пары.

Тонкодисперсные частицы PM 10

PM 10 — это частицы размером менее 10 микрометров в диаметре, которые не видны невооруженным глазом. Большие объемы строительной пыли от цемента, бетона, кремнезема и древесины классифицируются как PM 10 .

Выхлопные газы дизельных двигателей автомобилей и других транспортных средств также вносят большой вклад в выбросы PM 10 , выделяющегося на строительных площадках. Дизельное топливо содержит сульфаты и силикаты, которые в конечном итоге попадают в атмосферу.

Последствия загрязнения воздуха

Влияние на рабочих

Исследование PM 10 показало, что он может глубоко проникать в легкие тех, кто вдыхает загрязненный воздух. Для работников, регулярно работающих на строительных площадках, существует повышенный риск развития осложнений со здоровьем. Плохое качество воздуха из-за загрязнения может вызвать следующие проблемы со здоровьем:

- Кашель, хрипы и одышка.

- Сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

- Рак легких.

- Пневмония.

- Обострение астмы.

Действительно, 56% случаев профессионального рака у мужчин приходится на строительную отрасль. Это включает мезотелиому, тип рака, который развивается на слизистой оболочке легких и груди, и единственной известной причиной этого является воздействие асбеста.

Частое воздействие пыли и волокон, таких как кремнезем и асбест, а также паров и газов, выделяемых транспортными средствами и механизмами, объясняет, почему рак легких особенно распространен среди строителей. Действительно, те, кто работает в строительной отрасли, потенциально могут подвергаться воздействию 15-20 канцерогенов в результате обычной рабочей деятельности.

Влияние на местных жителей

Люди, живущие поблизости от строительных площадок, также могут испытывать воздействие загрязнения воздуха. Хотя местные жители не будут находиться в такой непосредственной близости от загрязняющих веществ, как рабочие, они могут испытывать последствия плохого качества воздуха еще долго после завершения проекта.

PM 10 и другие загрязнители воздуха распространяются ветром в окружающую среду и могут затем осесть на территории близлежащих участков. Местные жители часто неосознанно вдыхают их и могут затем развиться в кашель или одышку как краткосрочное последствие. Важно проводить измерение пыли на строительных площадках чтобы оставаться в пределах допустимых норм.

Влияние на экологическую обстановку

Наряду с последствиями для здоровья человека, следует помнить о влиянии загрязнения воздуха на окружающую среду. На строительные площадки приходится 14,5% PM 2,5 (частицы размером 2,5 микрометра в диаметре) и 8% выбросов PM 10 .

Большая часть тонкодисперсных частиц поступает от строительной техники и генераторов, работающих на дизельном топливе, при этом 1% представляет собой пыль от строительных работ, таких как снос. И растения, и животные изо всех сил пытаются выжить в результате этого загрязнения, что приводит к потере биоразнообразия и нарушению пищевой цепи.

Пути их решения

Для решения экологических проблем в сфере строительства с каждым годом находят все новые пути решения. Что сейчас делают:

- При проектировании зданий многоквартирных домов исследуют розу ветров. Размещают промышленные предприятия с подветренной стороны – для решения ситуации с загрязнением воздуха.

- Поощряют и стимулируют на государственном уровне монтаж очистительных установок и проводят контроль выбросов отходов в водоемы.

- Озеленение окружающей среды города. Происходит моральная стимуляция в СМИ и в трудовых коллективах за уход за высаженными деревьями, создание аллей и парков, газонов. Растительная среда частично решает проблемы загрязнения воздуха и эрозии почвы, что значительно улучшает общую экосистему города.

- Инициируют переход на экологически чистые транспортные средства. Проблема выхлопных газов давно назревает на уровне мировой. Многие страны уже начали жестко переходить на экологически чистые транспортные средства, заменив в общественном транспорте двигатели внутреннего сгорания на электрические. Это значительно улучшает качество атмосферы. В настоящее время решается проблема замены резиновых покрышек альтернативными экоматериалами.

- Проблема выброса отходов решается путем раздельной сортировки и контроля застройщиков при выполнении вторичной переработки строительного мусора.

- Принимают меры, нацеленные на воспитание общей экологической культуры.

На заметку!

Какие бы действия не предпринимались на уровне государства и какие бы санкции не вводились застройщикам за нарушение экологических правил, все будет впустую, пока граждане сами не осознают важность поддержания нормального состояния экологии в их жизни.

Экологическими вопросами сегодня занимаются во всем мире. Решение проблем требует новых форматов в науке по совмещению экологии и строительства. В сфере застройки со временем придет полное осознание важности сохранения природы. Но даже уже сейчас все больше предприятий отдают предпочтение экотехнологиям, стремясь грамотно расходовать ресурсы и минимизировать вред окружающей среде.

Влияние на загрязнение воды

Загрязнение воды происходит тогда, когда токсичные вещества попадают в водоемы, такие как реки, озера и океаны. Это загрязнение может быть видимым либо на поверхности, либо накапливаться на дне, либо оставаться невидимыми для человеческого глаза, например, химические вещества, которые растворяются в воде.

Источники загрязнения воды при строительстве

Строительные работы часто включают использование токсичных химикатов и загрязняющих веществ, которые могут оказаться в грунтовых водах, если не будут правильно утилизированы. Охрана водных ресурсов должна иметь главенствующее значение при выполнении строительных работ.

Общие строительные источники, которые способствуют загрязнению воздуха, включают:

- Дизельное топливо и масло.

- Цемент.

- Клей.

- Краски.

- Другие токсичные химикаты.

Все эти загрязняющие вещества могут попасть в воду вместе со сточными водами, поступающими с мест строительных работ. Загрязняющие вещества могут попадать в водную систему различными способами, например, через стоки, в результате просачивания в почву из цистерн или при непосредственном сбросе их в реки или озера.

Последствия загрязнения воды

Влияние на людей

Загрязнители со строительных площадок могут проникать в грунтовые воды. Гораздо сложнее контролировать загрязненность подземных вод, чем поверхностных, и поэтому существует риск того, что некоторые химические вещества могут в конечном итоге потребляться вместе с питьевой водой. Химические загрязнители, такие как мышьяк и ртуть, могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая рак, при попадании в организм через загрязненную воду.

Влияние на экологическую обстановку

Вода, загрязненная химикатами, производимыми строительной промышленностью, представляет серьезную опасность для окружающей среды. Как только загрязнение проникло в водную систему, оно может нанести вред или убить рыбу и животных, живущих в ней или пьющих ее. Это может нарушить всю экосистему животных, растений, бактерий и грибков, в результате чего многие виды пострадают.

Источник: xn—-9sbhuajhudb5n.xn--p1ai

Презентация на тему Экология в строительстве

Презентация на тему Презентация на тему Экология в строительстве из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 12 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Экология в строительстве

История развития строительной экологии

Архитектурно-градостроительные аспекты строительной экологии

Конструктивно-технологические вопросы строительной экологии

Особенности урбанистических отношений человека с природой

Растущие города, поглощающие все новые земли, пригодные для сельского хозяйства, постепенно вырождаются в гигантские мегаполисы, которые с одной стороны, служат источниками необратимых, неперерабатываемых природой загрязнений, а с другой стороны – мало приспособлены для достойных человека условий проживания.

Объекты массового строительства – жилые многоэтажные дома, производственные здания, инженерные сооружения – как правило, проектируются и строятся без учета их функционирования в естественной природной среде, здания бионегативные.

При урбанизации территорий человек исходил, как правило, из неверного представления о том, что природные ресурсы неисчерпаемы, возможности самоочищения при загрязнении воды, атмосферы, литосферы, безграничны.

Много веков назад появились и до сих пор существуют трущобы, не пригодные для жилья. До сих пор существуют города с неорганизованными стоками ливневых и бытовых вод, с отсутствием систем очистки стоков. Загрязнение среды в мегаполисах привело к уникальному явлению – озеленению улиц синтетическими деревьями.

Вместе с тем, отдельные сооружения проектировались и строились в органичной связи с природной средой, без внесения помех в естественный круговорот веществ и энергии, без необратимых загрязнений среды.

В 20 веке начались исследования и разработки по утилизации различных отходов для целей строительства и эксплуатации зданий, изготовления строительных материалов, снабжения теплом и энергоносителями.

В последние годы появились единичные разработки по созданию экологически чистых зданий, органично вписанных в природу, использующих возобновляемые источники энергии и полностью утилизирующих отходы.

6 целей человечества

Внешние пределы – необходимо на научной основе установить биофизические пределы для человеческой деятельности, регулировать деторождаемость.

Внутренние пределы – нужно знать его готовность к завтрашнему дню, способность его адаптации к стремительным темпам жизни.

Культурное наследие – спасение без исключения всех видов культурного наследия.

Мировое сообщество – постепенно перейти от системы эгоцентрических государств к мировому сообществу с системой скоординированных решений по всем уровням человеческой деятельности.

Среда обитания – организация территории Земли и такого распределения ресурсов, чтобы обеспечить достойное проживание жителей планеты.

Производительная система – анализ экономических механизмов в связи с обществом, разработка экономической концепции будущего

— все связано со всем;

— все должно куда-то деваться;

— природа знает лучше;

— ничто не дается даром.

Урбоэкология – это исследование взаимодействия человека и природы при градостроительной деятельности.

Основная цель урбоэкологии – разработка градостроительных решений, обеспечивающих приемлемые гигиенические, социальные и другие условия жизни населения и одновременно рационализацию природопользования, улучшение экосистем.

Научной основой урбоэкологии являются территориально-планировочные, инженерно-геологические, инженерно-технические, эстетические основы урбанизации территорий.

В число принципов, соблюдаемых при проектировании, входит в первую очередь экологическое равновесие.

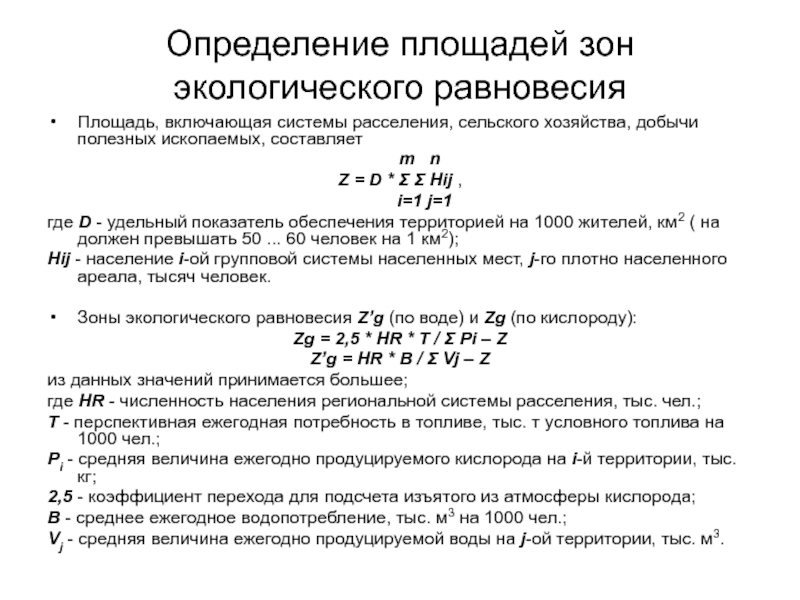

Определение площадей зон экологического равновесия

Площадь, включающая системы расселения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, составляет

m n

Z = D * Hij ,

i=1 j=1

где D — удельный показатель обеспечения территорией на 1000 жителей, км2 ( на должен превышать 50 . 60 человек на 1 км2);

Hij — население i-ой групповой системы населенных мест, j-го плотно населенного ареала, тысяч человек.

Зоны экологического равновесия Z’g (по воде) и Zg (по кислороду):

Zg = 2,5 * HR * T / Pi – Z

Z’g = HR * B / Vj – Z

из данных значений принимается большее;

где HR — численность населения региональной системы расселения, тыс. чел.;

Т — перспективная ежегодная потребность в топливе, тыс. т условного топлива на 1000 чел.;

Pi — средняя величина ежегодно продуцируемого кислорода на i-й территории, тыс. кг;

2,5 — коэффициент перехода для подсчета изъятого из атмосферы кислорода;

B — среднее ежегодное водопотребление, тыс. м3 на 1000 чел.;

Vj — средняя величина ежегодно продуцируемой воды на j-ой территории, тыс. м3.

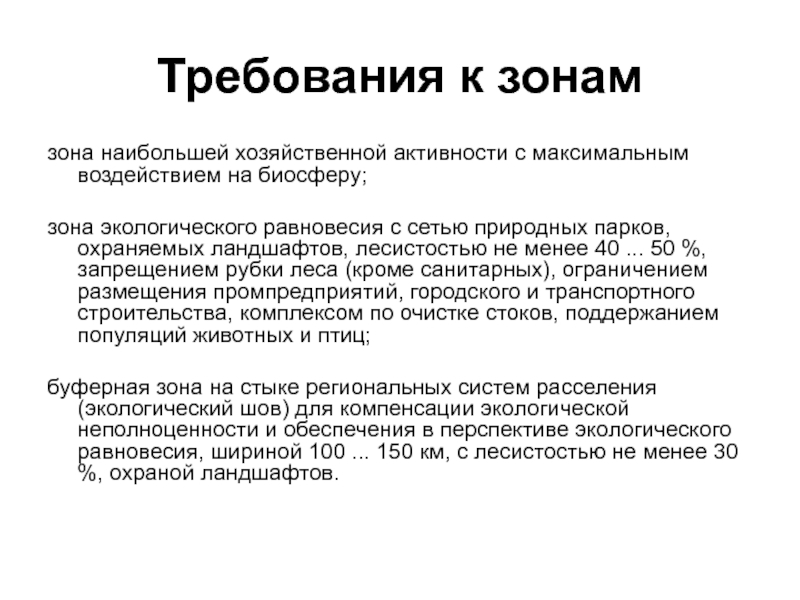

Требования к зонам

зона наибольшей хозяйственной активности с максимальным воздействием на биосферу;

зона экологического равновесия с сетью природных парков, охраняемых ландшафтов, лесистостью не менее 40 . 50 %, запрещением рубки леса (кроме санитарных), ограничением размещения промпредприятий, городского и транспортного строительства, комплексом по очистке стоков, поддержанием популяций животных и птиц;

буферная зона на стыке региональных систем расселения (экологический шов) для компенсации экологической неполноценности и обеспечения в перспективе экологического равновесия, шириной 100 . 150 км, с лесистостью не менее 30 %, охраной ландшафтов.

Определение зоны ограниченного развития

R = Hc * S * (1 + h / Hc) / * (1 + M /10) * (1 + N /100) * K1 * K2 * K3 ,

где Hc — население центрального города, тыс. чел.;

h — население города-спутника, тыс. чел.;

N — удельный вес прироста населения города-спутника в суммарном приросте населения системы, %;

М — число направлений интенсивного роста ядра;

S — территория, приходящаяся на 1000 жителей с учетом селитебных, промышленно-складских, транспортных территорий, лесопарковых зон отдыха, пригородных сельскохозяйственных земель и т.д., км2;

K1 — коэффициент наличия непригодных для застройки и сельскохозяйственного производства территорий, изменяющийся в зависимости от доли непригодных территорий от 1 до 2;

K2 — эмпирический коэффициент лесистости, изменяющийся в пределах 1 . 2 (при лесистости более 50 % — K2 = 1; 30 . 50 % — 1,24; 10 . 30 % — 1,5; менее 10 % — 2,0);

K3 — эмпирический коэффициент плотности населения, изменяющийся в пределах 1 . 2 (при плотности населения в радиусе 50 км от центрального города до 100 чел./км2 — K3 = 1; 100 . 200 чел./км2 — 1,2; 200 . 300 чел./км2 — 1,5; свыше 300 — 2).

В средних условиях центральной части страны для городов с населением свыше 1 млн. жителей ширина зоны ограниченного развития должна быть 35 . 40 км; с населением 0,5 — 1 млн. человек — 25 . 30 км, с населением 100 — 500 тыс. жителей — 20 . 25 км. За зоной ограниченного развития следует зона активного развития. Для городов с населением свыше 500 тыс. жителей и городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек ее ширина в среднем составит в первом случае не менее 40 . 50 км и во втором — не менее 30 . 35 км

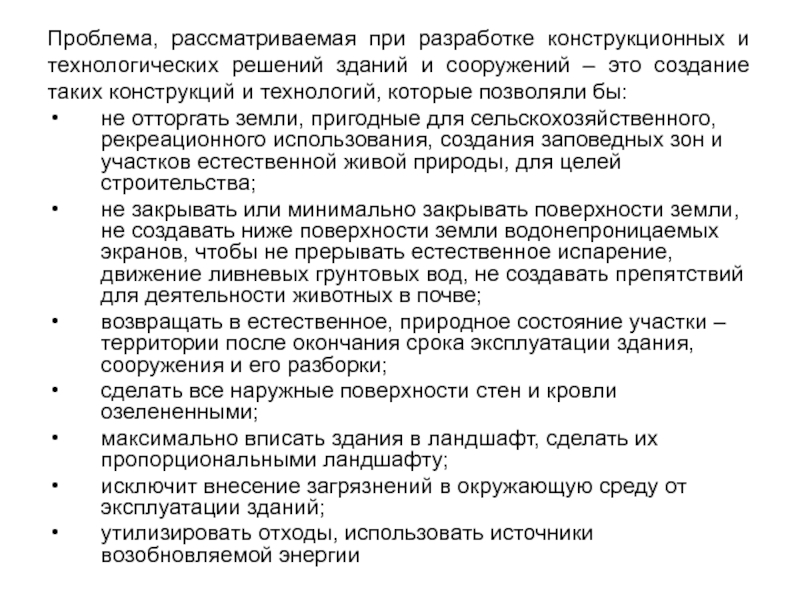

Проблема, рассматриваемая при разработке конструкционных и технологических решений зданий и сооружений – это создание таких конструкций и технологий, которые позволяли бы:

не отторгать земли, пригодные для сельскохозяйственного, рекреационного использования, создания заповедных зон и участков естественной живой природы, для целей строительства;

не закрывать или минимально закрывать поверхности земли, не создавать ниже поверхности земли водонепроницаемых экранов, чтобы не прерывать естественное испарение, движение ливневых грунтовых вод, не создавать препятствий для деятельности животных в почве;

возвращать в естественное, природное состояние участки –территории после окончания срока эксплуатации здания, сооружения и его разборки;

сделать все наружные поверхности стен и кровли озелененными;

максимально вписать здания в ландшафт, сделать их пропорциональными ландшафту;

исключит внесение загрязнений в окружающую среду от эксплуатации зданий;

утилизировать отходы, использовать источники возобновляемой энергии

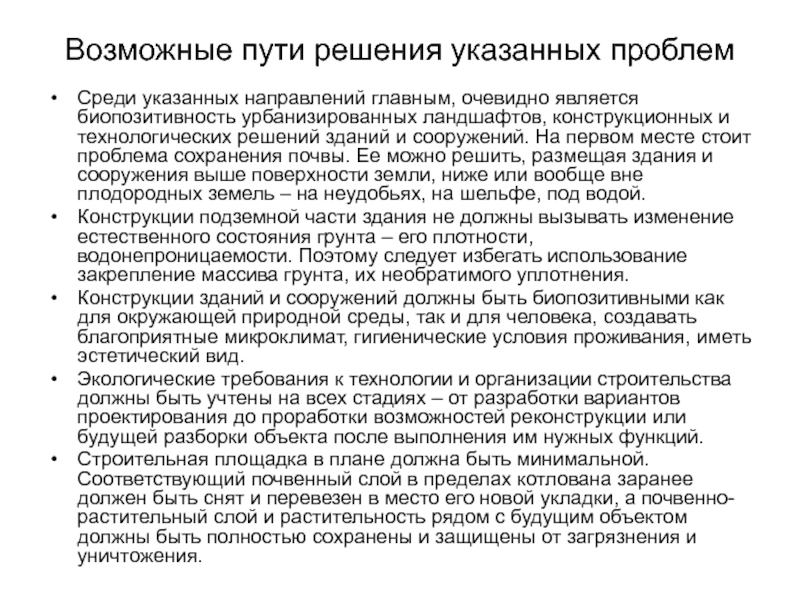

Возможные пути решения указанных проблем

Среди указанных направлений главным, очевидно является биопозитивность урбанизированных ландшафтов, конструкционных и технологических решений зданий и сооружений. На первом месте стоит проблема сохранения почвы. Ее можно решить, размещая здания и сооружения выше поверхности земли, ниже или вообще вне плодородных земель – на неудобьях, на шельфе, под водой.

Конструкции подземной части здания не должны вызывать изменение естественного состояния грунта – его плотности, водонепроницаемости. Поэтому следует избегать использование закрепление массива грунта, их необратимого уплотнения.

Конструкции зданий и сооружений должны быть биопозитивными как для окружающей природной среды, так и для человека, создавать благоприятные микроклимат, гигиенические условия проживания, иметь эстетический вид.

Экологические требования к технологии и организации строительства должны быть учтены на всех стадиях – от разработки вариантов проектирования до проработки возможностей реконструкции или будущей разборки объекта после выполнения им нужных функций.

Строительная площадка в плане должна быть минимальной. Соответствующий почвенный слой в пределах котлована заранее должен быть снят и перевезен в место его новой укладки, а почвенно-растительный слой и растительность рядом с будущим объектом должны быть полностью сохранены и защищены от загрязнения и уничтожения.

Автодороги в пределах строительной площадки должны быть инвентарными и полностью удаляться после окончания строительства. Еще более экологичным является устройство дорог поднятых на небольшую высоту.

Подъемно-транспортное оборудование желательно максимально использовать не требующее специальных дорог, путей для движения. Двигатели на оборудовании должны быть максимально экологически чистыми.

Оборудование для земляных работ и устройства фундаментов необходимо применять не вызывающее интенсивных динамических нагрузок. Желателен отказ от сваебойного оборудования, мощных трамбовок. Лучше использовать бурение грунта, его разработку экскаваторами, бульдозерами, скреперами.

Не следует применять инструмент, способствующий обильному выделению пыли, не создающий колебания высоких и низких частот без гашения, ударные нагрузки высокой интенсивности.

Снабжение теплом, электроэнергией и водой необходимо использовать возобновляемые источники энергии, в первую очередь солнечную, ветродвигатели. Водоснабжение желательно выполнять по замкнутой схеме, с очисткой и вторичным использованием воды.

Временные помещения нужно выполнять в виде блоков с полной внутренней отделкой, завозимых на площадку и монтируемых на точечных опорах над поверхностью земли, на высоте, обеспечивающей рост травы и мелких кустарников

Возможные пути решения указанных проблем

Материалы для строительства следует использовать такие, которые на загрязняют окружающую среду при транспортировании и использовании, заранее изготовленные блоки, плиты, рулонные материалы. Для устройства стен и перекрытий рекомендуется применять готовые блоки с минимальными допусками при изготовлении и тонкими швами; для изоляции – плиты, маты; для отделки – рулонные материалы, плиты. Не рекомендуется применять материалы, выделяющие пыль, газ, механические частицы.

Отходы строительства в виде боя, обрезков, некондиции, обрывов, тары необходимо собирать в специальные контейнеры и отвозить на утилизацию. На выезде со стройплощадки должны быть смонтирована установка для мытья машин и механизмов, чтобы загрязнения не выносились за пределы площадки.

Источник: theslide.ru

Презентация на тему Экология в строительстве

Презентация на тему Презентация на тему Экология в строительстве, предмет презентации: Экология. Этот материал содержит 12 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

- Главная

- Экология

- Экология в строительстве

Слайды и текст этой презентации

Экология в строительстве

История развития строительной экологии

Архитектурно-градостроительные аспекты строительной экологии

Конструктивно-технологические вопросы строительной экологии

Особенности урбанистических отношений человека с природой

Растущие города, поглощающие все новые земли, пригодные для сельского хозяйства, постепенно вырождаются в гигантские мегаполисы, которые с одной стороны, служат источниками необратимых, неперерабатываемых природой загрязнений, а с другой стороны – мало приспособлены для достойных человека условий проживания.

Объекты массового строительства – жилые многоэтажные дома, производственные здания, инженерные сооружения – как правило, проектируются и строятся без учета их функционирования в естественной природной среде, здания бионегативные.

При урбанизации территорий человек исходил, как правило, из неверного представления о том, что природные ресурсы неисчерпаемы, возможности самоочищения при загрязнении воды, атмосферы, литосферы, безграничны.

Много веков назад появились и до сих пор существуют трущобы, не пригодные для жилья. До сих пор существуют города с неорганизованными стоками ливневых и бытовых вод, с отсутствием систем очистки стоков. Загрязнение среды в мегаполисах привело к уникальному явлению – озеленению улиц синтетическими деревьями.

Вместе с тем, отдельные сооружения проектировались и строились в органичной связи с природной средой, без внесения помех в естественный круговорот веществ и энергии, без необратимых загрязнений среды.

В 20 веке начались исследования и разработки по утилизации различных отходов для целей строительства и эксплуатации зданий, изготовления строительных материалов, снабжения теплом и энергоносителями.

В последние годы появились единичные разработки по созданию экологически чистых зданий, органично вписанных в природу, использующих возобновляемые источники энергии и полностью утилизирующих отходы.

6 целей человечества

Внешние пределы – необходимо на научной основе установить биофизические пределы для человеческой деятельности, регулировать деторождаемость.

Внутренние пределы – нужно знать его готовность к завтрашнему дню, способность его адаптации к стремительным темпам жизни.

Культурное наследие – спасение без исключения всех видов культурного наследия.

Мировое сообщество – постепенно перейти от системы эгоцентрических государств к мировому сообществу с системой скоординированных решений по всем уровням человеческой деятельности.

Среда обитания – организация территории Земли и такого распределения ресурсов, чтобы обеспечить достойное проживание жителей планеты.

Производительная система – анализ экономических механизмов в связи с обществом, разработка экономической концепции будущего

— все связано со всем;

— все должно куда-то деваться;

— природа знает лучше;

— ничто не дается даром.

Урбоэкология – это исследование взаимодействия человека и природы при градостроительной деятельности.

Основная цель урбоэкологии – разработка градостроительных решений, обеспечивающих приемлемые гигиенические, социальные и другие условия жизни населения и одновременно рационализацию природопользования, улучшение экосистем.

Научной основой урбоэкологии являются территориально-планировочные, инженерно-геологические, инженерно-технические, эстетические основы урбанизации территорий.

В число принципов, соблюдаемых при проектировании, входит в первую очередь экологическое равновесие.

Определение площадей зон экологического равновесия

Площадь, включающая системы расселения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, составляет

m n

Z = D * Σ Σ Hij ,

i=1 j=1

где D — удельный показатель обеспечения территорией на 1000 жителей, км2 ( на должен превышать 50 . 60 человек на 1 км2);

Hij — население i-ой групповой системы населенных мест, j-го плотно населенного ареала, тысяч человек.

Зоны экологического равновесия Z’g (по воде) и Zg (по кислороду):

Zg = 2,5 * HR * T / Σ Pi – Z

Z’g = HR * B / Σ Vj – Z

из данных значений принимается большее;

где HR — численность населения региональной системы расселения, тыс. чел.;

Т — перспективная ежегодная потребность в топливе, тыс. т условного топлива на 1000 чел.;

Pi — средняя величина ежегодно продуцируемого кислорода на i-й территории, тыс. кг;

2,5 — коэффициент перехода для подсчета изъятого из атмосферы кислорода;

B — среднее ежегодное водопотребление, тыс. м3 на 1000 чел.;

Vj — средняя величина ежегодно продуцируемой воды на j-ой территории, тыс. м3.

Требования к зонам

зона наибольшей хозяйственной активности с максимальным воздействием на биосферу;

зона экологического равновесия с сетью природных парков, охраняемых ландшафтов, лесистостью не менее 40 . 50 %, запрещением рубки леса (кроме санитарных), ограничением размещения промпредприятий, городского и транспортного строительства, комплексом по очистке стоков, поддержанием популяций животных и птиц;

буферная зона на стыке региональных систем расселения (экологический шов) для компенсации экологической неполноценности и обеспечения в перспективе экологического равновесия, шириной 100 . 150 км, с лесистостью не менее 30 %, охраной ландшафтов.

Определение зоны ограниченного развития

R = √Hc * S * (1 + h / Hc) / [π * (1 + M /10) * (1 + N /100)] * K1 * K2 * K3 ,

где Hc — население центрального города, тыс. чел.;

h — население города-спутника, тыс. чел.;

N — удельный вес прироста населения города-спутника в суммарном приросте населения системы, %;

М — число направлений интенсивного роста ядра;

S — территория, приходящаяся на 1000 жителей с учетом селитебных, промышленно-складских, транспортных территорий, лесопарковых зон отдыха, пригородных сельскохозяйственных земель и т.д., км2;

K1 — коэффициент наличия непригодных для застройки и сельскохозяйственного производства территорий, изменяющийся в зависимости от доли непригодных территорий от 1 до 2;

K2 — эмпирический коэффициент лесистости, изменяющийся в пределах 1 . 2 (при лесистости более 50 % — K2 = 1; 30 . 50 % — 1,24; 10 . 30 % — 1,5; менее 10 % — 2,0);

K3 — эмпирический коэффициент плотности населения, изменяющийся в пределах 1 . 2 (при плотности населения в радиусе 50 км от центрального города до 100 чел./км2 — K3 = 1; 100 . 200 чел./км2 — 1,2; 200 . 300 чел./км2 — 1,5; свыше 300 — 2).

В средних условиях центральной части страны для городов с населением свыше 1 млн. жителей ширина зоны ограниченного развития должна быть 35 . 40 км; с населением 0,5 — 1 млн. человек — 25 . 30 км, с населением 100 — 500 тыс. жителей — 20 . 25 км. За зоной ограниченного развития следует зона активного развития. Для городов с населением свыше 500 тыс. жителей и городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек ее ширина в среднем составит в первом случае не менее 40 . 50 км и во втором — не менее 30 . 35 км

Проблема, рассматриваемая при разработке конструкционных и технологических решений зданий и сооружений – это создание таких конструкций и технологий, которые позволяли бы:

не отторгать земли, пригодные для сельскохозяйственного, рекреационного использования, создания заповедных зон и участков естественной живой природы, для целей строительства;

не закрывать или минимально закрывать поверхности земли, не создавать ниже поверхности земли водонепроницаемых экранов, чтобы не прерывать естественное испарение, движение ливневых грунтовых вод, не создавать препятствий для деятельности животных в почве;

возвращать в естественное, природное состояние участки –территории после окончания срока эксплуатации здания, сооружения и его разборки;

сделать все наружные поверхности стен и кровли озелененными;

максимально вписать здания в ландшафт, сделать их пропорциональными ландшафту;

исключит внесение загрязнений в окружающую среду от эксплуатации зданий;

утилизировать отходы, использовать источники возобновляемой энергии

Возможные пути решения указанных проблем

Среди указанных направлений главным, очевидно является биопозитивность урбанизированных ландшафтов, конструкционных и технологических решений зданий и сооружений. На первом месте стоит проблема сохранения почвы. Ее можно решить, размещая здания и сооружения выше поверхности земли, ниже или вообще вне плодородных земель – на неудобьях, на шельфе, под водой.

Конструкции подземной части здания не должны вызывать изменение естественного состояния грунта – его плотности, водонепроницаемости. Поэтому следует избегать использование закрепление массива грунта, их необратимого уплотнения.

Конструкции зданий и сооружений должны быть биопозитивными как для окружающей природной среды, так и для человека, создавать благоприятные микроклимат, гигиенические условия проживания, иметь эстетический вид.

Экологические требования к технологии и организации строительства должны быть учтены на всех стадиях – от разработки вариантов проектирования до проработки возможностей реконструкции или будущей разборки объекта после выполнения им нужных функций.

Строительная площадка в плане должна быть минимальной. Соответствующий почвенный слой в пределах котлована заранее должен быть снят и перевезен в место его новой укладки, а почвенно-растительный слой и растительность рядом с будущим объектом должны быть полностью сохранены и защищены от загрязнения и уничтожения.

Автодороги в пределах строительной площадки должны быть инвентарными и полностью удаляться после окончания строительства. Еще более экологичным является устройство дорог поднятых на небольшую высоту.

Подъемно-транспортное оборудование желательно максимально использовать не требующее специальных дорог, путей для движения. Двигатели на оборудовании должны быть максимально экологически чистыми.

Оборудование для земляных работ и устройства фундаментов необходимо применять не вызывающее интенсивных динамических нагрузок. Желателен отказ от сваебойного оборудования, мощных трамбовок. Лучше использовать бурение грунта, его разработку экскаваторами, бульдозерами, скреперами.

Не следует применять инструмент, способствующий обильному выделению пыли, не создающий колебания высоких и низких частот без гашения, ударные нагрузки высокой интенсивности.

Снабжение теплом, электроэнергией и водой необходимо использовать возобновляемые источники энергии, в первую очередь солнечную, ветродвигатели. Водоснабжение желательно выполнять по замкнутой схеме, с очисткой и вторичным использованием воды.

Временные помещения нужно выполнять в виде блоков с полной внутренней отделкой, завозимых на площадку и монтируемых на точечных опорах над поверхностью земли, на высоте, обеспечивающей рост травы и мелких кустарников

Возможные пути решения указанных проблем

Материалы для строительства следует использовать такие, которые на загрязняют окружающую среду при транспортировании и использовании, заранее изготовленные блоки, плиты, рулонные материалы. Для устройства стен и перекрытий рекомендуется применять готовые блоки с минимальными допусками при изготовлении и тонкими швами; для изоляции – плиты, маты; для отделки – рулонные материалы, плиты. Не рекомендуется применять материалы, выделяющие пыль, газ, механические частицы.

Отходы строительства в виде боя, обрезков, некондиции, обрывов, тары необходимо собирать в специальные контейнеры и отвозить на утилизацию. На выезде со стройплощадки должны быть смонтирована установка для мытья машин и механизмов, чтобы загрязнения не выносились за пределы площадки.

Источник: thepresentation.ru

Реферат экология строительства

К техногенным и антропогенным воздействиям на природу относят все виды воздействий, создаваемых техникой и непосредственно человеком. К ним относятся:

загрязнения (внесение в среду нехарактерных для нее новых физических, химических или биологических агентов, или превышение имеющегося естественного уровня этих агентов);

технические преобразования и разрушения природных систем и ландшафтов (в процессе добычи природных ресурсов, строительства и др.);

исчерпание природных ресурсов (полезные ископаемые, вода, воздух и др.);

глобальные климатические воздействия (изменение климата в связи с деятельностью человека);

эстетические воздействия (изменения природных форм, неблагоприятных для визуального и другого восприятия).

В результате таких всесторонних воздействий меняется состав биосферы, круговорот и баланс веществ. Изменяется тепловой баланс земного шара, структура земной поверхности (застройка, укладка асфальта, строительство искусственных водоёмов, мелиорация и т.д.) истребляются и перемещаются в новые места обитания некоторые виды животных и растений.

Все техногенные воздействия приводят к ухудшению качества окружающей среды, которое отличается консерватизмом, т.к. оно вырабатывалось в течение миллионов лет эволюции.

Одним из основных видов негативных воздействий являются загрязнения.

Загрязнения делятся в зависимости от типа источника, последствий и мер контроля. Это сточные воды, газообразные выбросы, нечистоты, поглощающие кислород, носители инфекций, вещества, представляющие питательную ценность для сорных растений, минералы, неорганические кислоты, соли, твердые стоки, радиоактивные вещества и др.

Загрязнения от источников (отходы промышленных предприятий, стройплощадок, бытовые отходы, отходы транспорта, энергетики, сельского хозяйства, а также химические средства защиты растений) поступают в атмосферу, гидросферу, литосферу, причём из экотопа (мест обитания биотического сообщества) они передаются всем составляющим биоценоза (растениям, животным, микроорганизмам)).

Проблема загрязнения городов: утилизация отходов

. отходы. До 10% — бумага и картон. Оставшиеся 15 — 20% — это резина, металл, текстиль и пр. Как видите, минимум 60% бытового мусора . 1. Проблема твердых бытовых отходов (ТБО), .1 Ситуация в мире Как я уже сказала, проблема загрязнения городов набирает актуальность . расширяет рынок сбыта и последнее: Министерство природных ресурсов давно планирует запрет на сжигание мусора, пригодного к переработке. .

Загрязнения могут быть природными (обычно вызванные катастрофами – вулканами, селями, торнадо, цунами, землетрясениями и др.) и антропогенными (от деятельности человека).

Антропогенные загрязнения делят на биологические, механические, химические, физические. Можно выделить ещё одно специфическое для строительства загрязнение – визуальное и эстетическое, заключающееся в неблагоприятном изменении ландшавта.

^ может быть тепловым вследствие повышения температуры из-за потерь тепла в промышленности, в жилых домах, теплотрассах и т.д; шумовым – из-за повышения интенсивности шума вследствие работы предприятий, стройплощадок, движения транспорта и др.; световым – вследствие повышения освещённости из-за искусственных источников света; электромагнитным – из-за действия радио, телевизоров, промышленных установок; радиоактивным – из-за повышения естественного уровня (фона) содержания радиоактивных веществ (например, в сырье для производства строительных материалов, в каменном угле при сжигании его в котлах ТЭС).

Физические загрязнения могут привести к развитию аномалий у животных, растений и человека.

^ может быть вызвано внесением каких-либо новых химических соединений (например, на основе полимеров) или повышением концентрации присутствующего в природной среде химического вещества. Многие из химических веществ активны и могут взаимодействовать с молекулами веществ, входящих в состав живого организма, или активно окисляться на воздухе, при этом они становятся ядовитыми по отношению к живым организмам.

^ , вызываемое веществами, не оказывающими на среду физического или химического воздействия, особенно характерно для строительства и производства строительных материалов. Сюда входят отходы камнепиления и производства железобетона, отходы при ремонте зданий и сооружений.

^ происходят при поступлении в окружающую среду биологических отходов в результате быстрого размножения микроорганизмов на антропогенных субстратах. Эти загрязнения характерны для строительной индустрии в связи с развитием новой отрасли – строительной биологии.

Все виды загрязнений, проникающих в воздух, почву, воду поступают в живые организмы, снижая продуктивность или уничтожая экосистемы.

Классификация загрязнений окружающей среды

Загрязнение окружающей среды

Ингредиентное (механическое, химическое, биологическое)

Вырубка лесных насажде-ний

Компле-ксный фактор беспокой-ства

Возведе-ние немасштабных ландшафту зданий

Продукты сгорания ископаемо-го топлива

Продукты сгорания в ДВС

Бытовые стоки и мусор

Отходы химичес-ких произ-водств

Нарушение баланса популяции

Возведе-ние невырази-тельных объектов

Шахтные отвалы, терриконы

Нефте-добыча и переработка

Отходы пищевой промышленности

Карьерная разработка ископа-емых

Аварий-ные сбросы в аквато-риях

Лесные и степные пожары

Нерегули-руемый сбор, отлов, отстрел

Объекты не гармонируют с природой

Продолжение таблицы 1

Интродук-ция и акклиматизация

Большую лепту в картину загрязнения окружающей среды вносит строительная индустрия. Например, застройка и асфальтирование все больших площадей поверхности земли, сопоставимое в настоящее время с площадью поверхности земного шара, не только исключает из естественного отбора определенную часть земли, но и изменяет режим грунтовых вод, испарение и т.д., что в итоге разрывает сложившиеся связи в системе биогеоценоза. Однако ни кто ещё не считал, какая часть поверхности земного шара может быть закрыта непроницаемой оболочкой, чтобы биосфере был нанесён непоправимый ущерб.

Будущими инженерами-строителями должны быть рассмотрены и изучены все виды воздействий на природу при строительстве зданий и сооружений, а также предложены меры по защите окружающей среды с помощью строительных мероприятий. В состав таких мероприятий входят:

защита и помощь в рациональном развитии воздушной, геологической, гидрогеологической среды живой природы (био- зооценозом)

борьба с загрязнителями: химическим, биологическими, минеральными, тепловым, акустическим, визуальным;

экономное расходование невозобновляемых ресурсов Земли (энергоносителей и др.);

сохранение и восстановление земли для целей сельского хозяйства, рекреации, создания парков, садов, заповедников;

охрана геологических и культурных памятников;

создание экологически чистых зданий при сбалансированном состоянии урбанизованной и природной сред;

мониторинг с целью принятия своевременных решений.

Начиная любое строительство (поселений, городов, объектов), необходимо применить рациональную планировку (соотношение урбанизованной и природной сред), а также ландшафтную архитектуру (учитывая рельеф местности и геологическую среду).

Необходимо, чтобы архитектурно-строительные аспекты вписывали бы объект в окружающую среду.

Основным принципиальным направлением современного строительства является сохранение поверхности земли и рельефа, т.е. осуществлять строительство там, где не могут быть использованы территории для сельского хозяйства или рекреации (склоны, лощины, холмы, овраги, прибрежные участки).

Кроме того, необходимо развивать подземное и полуподземное строительство, а также строить здания, поднятые над поверхностью земли на опорах (столбах) и здания на искусственных территориях (например, создаваемые на шельфе).

Инженеры-строители должны развивать биопозитивное строительство. Под биопозитивными зданиями и сооружениями имеются в виду здания, помогающие развитию живой природы – флоры и фауны. Например, биопзитивные инженерные конструкции:

озеленяемые подпорные стены;

шумо-защитные экраны, размещаемые вдоль магистралей и внутри кварталов;

озеленяемые крыши, террасы, стены;

биопозитивные подводные конструкции – коллекторы для разведения различных организмов и получения морепродуктов и др.

Большое внимание следует уделять вопросам утилизации отходов промышленности и строительства с целью производства дешёвых строительных материалов и использования вторичной энергии – тепла энергоносителей.

Для этого используются основные виды отходов промышленности:

отходящие дымовые газы тепловых агрегатов;

неиспользованные горные породы (вскрышные);

отходы самого строительства (строительные конструкции и элементы с браком).

Инженеры-строители должны знать современные способы и методы утилизации отходов при производстве различных строительных материалов (например, тяжелых, легких, особо лёгких бетонов, камней из шламов или терсы – отходов камнепиления и др.), а также способы утилизации тепла и газов биологических свалок (что в настоящее время весьма актуально).

Инженерам-строителям необходимо применять современные достижения в области разработки и создания нетрадиционных (возобновлямых) источников энергии.

Все нетрадиционные источники энергии рассматриваются применительно к нуждам строительства, т.е. обеспечение энергией и теплом с целью создания экономически чистых зданий:

использование солнечной энергии с помощью различных типов гелеонагревателей;

использование преобразователей солнечной энергии в электрическую;

использование тепловых насосов для утилизации тепла;

Использование энергии ветровых и волновых электростанций. Конструктивные решения таких станций можно совмещать со зданиями различного назначения в акватории и на территориях с постоянными сильными ветрами;

Использование энергии подземного тепла.

Инженеры-строители должны знать способы мониторинга за состоянием окружающей среды с целью принятия своевременных решений об изменениях в планах строительства или эксплуатации построенных объектов.

Для сфер (воздушной, водной, для земли и живой природы) оценивают загрязнения (минеральные, химические, биологические, тепловые, шумовые), а также уровень и движение грунтовых вод, состояние, качественный и количественный состав растительности, эрозия почв, шлейфы выбросов в воздух и воду и многое другое.

Инженер-строитель обязан знать правовые вопросы охраны окружающей среды, свой обязанности и ответственность за нарушение правовых актов (вплоть до уголовной).

Примеси, поступающие в атмосферу, оказывают различное токсическое воздействие на организм человека.

Оксид углерода СО. Воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывает удушье (соединяется с гемоглобином крови, который становится неспособным переносить кислород к тканям).

Поскольку оксид углерода — бесцветный газ и не имеет запаха, это делает его особенно опасным. Первичные симптомы отравления оксидом углерода (появление болей в голове) возникают при концентрациях СО около 200-220 мг/м3 при длительности воздействия в течение 2-3 ч. При несколько больших концентрациях СО появляется ощущение пульса в висках, головокружение. При наличии в воздухе оксидов азота токсичность СО возрастает, поэтому допустимые концентрации СО в воздухе должны быть снижены приблизительно в 1,5 раза.

Оксиды азота NOx (NO, N2O3, NO2, N2O5).

Основной выбрасываемый оксид NO2 не имеет цвета и запаха, очень ядовит, раздражающе действует на органы дыхания человека. Особенно опасны оксиды азота в городах, где они, взаимодействуя с углеводородами выхлопных газов автомашин, образуют фотохимический туман — «смог». Отравление оксидами азота начинается легким кашлем.

При повышении концентрации NOx возникает сильный кашель, рвота, иногда головная боль. При контакте оксидов азота с влажной поверхностью легких образуются кислоты HNO3 и HNO2, что приводит к отеку легких. При многочасовом воздействии переносимы концентрации не выше 70 мг/м3. При концентрации оксидов азота 10-20 мг/м3 ощущается запах. При 3 мг/м3 не наблюдается никаких явлений.

Оксиды азота взаимодействуют со многими материалами, разрушая их.

Диоксид серы SO2. Бесцветный газ с острым запахом; уже в малых концентрациях (20-30 мг/м3) создает неприятный вкус во рту; раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательные пути, при концентрациях около 50 мг/м3 образуя последовательно Н2SО3 и H2SO4. Порог запаха составляет 3-6 мг/м3.

В природе наиболее чувствительны к SО2 хвойные и лиственные леса, так как SO2 накапливается в листьях и хвое. При содержании SO2 в воздухе от 0,23 до 0,32 мг/м3 происходит усыхание сосны за 2-3 года в результате нарушения фотосинтеза и дыхания хвои. Аналогичные изменения у лиственных деревьев возникают при концентрации SO2 около 0,5-1,0 мг/м3.

Углеводороды (пары бензина, пентан, гексан и др.).

Обладают наркотическим действием, в малых концентрациях снижают активность, вызывают головную боль, головокружение и т. п. Так, при вдыхании в течение 8 ч паров бензина в концентрации около 600 мг/м3 возникают головные боли, кашель, неприятные ощущения в горле.

Особую опасность представляют собой канцерогенные вещества — непосредственный контакт с ними живой ткани может привести к возникновению злокачественной опухоли. Наиболее опасно попадание этих веществ в органы дыхания. Из организма канцерогенные вещества не выводятся. К канцерогенным веществам относится бенз(а)пирен (С20Н12), который образуется в процессах пиролиза угля и углеводородных топлив (при температуре более 600° С), обнаруживается в саже, дымовых газах и отработавших газах автомобилей.

Альдегиды (главным образом формальдегид).

При воздействии на человека вызывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и дыхательные пути. Запах формальдегида отмечается при концентрации 0,2 мг/м3. Длительное пребывание в атмосфере с концентрацией формальдегида от 1,0 до 9,5 мг/м3 приводит к раздражению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при содержании формальдегида до 20-70 мг/м3 отмечается головная боль, слабость, потеря аппетита, бессоница, сильное раздражение слизистых оболочек глаз.

Атмосферная пыль различного происхождения и химического состава. Постоянно присутствует в атмосфере. При неполном сгорании топлив образуется сажа, которая представляет собой высокодисперсный нетоксичный порошок, на 90-95% состоящий из частиц углерода. Сажа обладает большой адсорбционной способностью по отношению к тяжелым углеводородам и в том числе к бенз(а)пирену, что делает сажу весьма опасной для человека.

Дисперсный состав пылей и туманов определяет их проникающую способность в организм человека, устойчивость пылевых выбросов в атмосфере и почти всегда является решающим фактором при выборе средств и способов защиты атмосферы от пылевых выбросов и туманов. Особую опасность для человека представляют токсические тонкодисперсные пыли с размером частиц 0,5-10 мкм, поступающие в атмосферу с вентиляционными выбросами и легко проникающие в органы дыхания.

Характерные размеры частиц некоторых видов твердых и жидких примесей атмосферы приведены ниже:

Характерные размеры частиц некоторых видов твердых и жидких примесей атмосферы

Размер частиц, мкм.

Размер частиц, мкм.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) примесей. Основной физической характеристикой примесей атмосферы является концентрация — количество вещества в единице объема воздуха при нормальных условиях, обычно в мг/м3. Концентрация примесей определяет физическое, химическое и другие виды воздействия вещества на окружающую среду и относится к основным параметрам при нормировании допустимых концентраций примеси в атмосфере.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере населенных пунктов регламентированы списком Министерства здравоохранения СССР № 1892-78 от 1 августа 1978 г. с дополнениями № 2063-79 от 11 октября 1979 г. и № 2394-81 от 7 мая 1981 г., в соответствии с которым установлены класс опасности вещества, допустимые максимальная разовая и среднесуточная концентрация примесей (Для вредных веществ, ПДК которых не утверждены, Министерством здравоохранения СССР определены ориентировочные безопасные уровни вредности (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосфере населенных пунктов. ОБУВ утверждается сроком на 3 года).

Приоритет научного обоснования уровней допустимого содержания примесей в атмосфере принадлежит советским ученым и прежде всего В. Я. Рязанову.

ПДК — это максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.

Если вещество оказывает на окружающую природу вредное действие в меньших концентрациях, чем на организм человека, то при нормировании исходят из порога действия этого вещества на окружающую природу.

Максимальная разовая ПДК — основная характеристика опасности вредного вещества. Она устанавливается с целью предупреждения рефлекторных реакций у человека (ощущение запаха, изменение биоэлектрической активности головного мозга, световой чувствительности глаз и др.) при кратковременном воздействии атмосферных примесей. Среднесуточная ПДК — для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вещества на организм человека. Концентрации вредных веществ определяются по пробам, отобранным в течение 20-30 мин. Регламент отбора проб воздуха в селитебных зонах определен ГОСТ 17.2.3.01-77.

Наибольшая концентрация. С каждого вредного вещества в приземном слое не должна превышать максимальной разовой предельно допустимой концентрации, т. е. С ПДКмакс. При одновременном присутствии в атмосфере нескольких вредных веществ, обладающих однонаправленным действием, их безразмерная суммарная концентрация должна удовлетворять условию

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + … + Сn/ПДКn ≤ 1, (1)

где С1 С2, …, Сn — концентрация вредных веществ в атмосфере в одной и той же точке местности, мг/м3; ПДК1, ПДК2, …, ПДКn — максимальные разовые предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, мг/м3.

Эффектом однонаправленного действия (суммации) обладает ряд вредных веществ, например диоксиды серы и азота; диоксид серы и сероводород; сильные минеральные кислоты (серная, соляная, азотная); этилен, пропилен, бутилен, амилен; озон, диоксид азота, формальдегид и др. Например, высоту труб современных ТЭС рассчитывают из условия, что концентрации SO2 и NOx в приземном слое атмосферы удовлетворяют условию СSO2/ПДКSO2+СNOx/ПДКNOx ≤ 1. В табл.

9 приведены допустимые концентрации некоторых наиболее характерных веществ, загрязняющих атмосферу в городах и населенных пунктах. Для сравнения приведены предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, регламентированные в ФРГ. В США максимальные ПДК (часовая норма) вредных веществ составляют, мг/м3: по пыли — 0,12, по S02 — 0,75. Наибольшие различия в ПДК относятся к оксидам азота, по которым в ряде стран нормы вообще отсутствуют. Только в СССР начиная с 1966 г. при нормировании учитывается суммарное воздействие оксидов SOx и NOx.

Предельно допустимые выбросы (ПДВ).

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 для каждого источника загрязнения атмосферы устанавливается предельно допустимый выброс вредных веществ из условия, что выбросы вредных веществ от данного источника и совокупности источников города или другого населенного пункта с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК для населения, растительного и животного мира. Расчет ПДВ ведут в соответствии с СН 369-74. Если на территории предприятия действует несколько мелких одиночных источников выбросов (например, вентиляционные выбросы, выбросы от энергетических установок и т. п.), то устанавливают суммарный ПДВ для предприятия или объекта.

При установлении ПДВ для источника загрязнения атмосферы необходимо учитывать значения фоновых концентраций вредных веществ в воздухе Сф от остальных источников загрязнения, действующих в данной местности. В этом случае необходимо выполнять условие С + Сф ≤ ПДК. Контроль ПДВ ведут измерением концентраций примесей в течение 20 мин, а также в среднем за сутки, месяц, год.

- Коэффициент, принимаемый в зависимости от ПДК пыли в воздухе рабочей зоны производственного помещенияПДК, мг/м3 6

Нормирование содержания СО в отработавших газах ДВС, работающих на бензине, ведется в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-77. Содержание СО контролируется на режиме холостого хода при двух частотах вращения коленчатого вала двигателя: минимальной n мин.х.х и повышенной, равной 0,6 номинальной частоты холостого хода, т. е. 0,6 nHOM.X.X. Объемная доля СО в отработавших газах не должна превышать 1,5 и 1,0% соответственно для указанных режимов.

Источник: inzhpro.ru