Концепция экологического дома, развивающаяся в течение последних десятилетий, вобрала в себя все новейшие достижения в области экологии и высоких технологий. Она появилась в долгом и трудном процессе поиска ответа на жизненно важный для человечества вопрос: возможно ли как-то уменьшить негативное влияние современной урбанистической цивилизации на окружающую среду?

По современным представлениям, экодом должен быть энергоэффективным, не агрессивным по отношению к окружающей среде, сочетать современный комфорт с автономными системами жизнеобеспечения. Важным также является использование альтернативных источников энергии и наличие приусадебного участка, где утилизируются органические отходы. В настоящее время во многих странах мира (в том числе и в России) развиваются некоммерческие программы строительства пилотных экопоселений, которые не только используются как полигоны для отработки инновационных технологий, но и демонстрируют очевидные преимущества такого типа жилья. Тем не менее, необходимость и целесообразность экодомостроения пока еще не осознана ни государством, ни коммерческими строительными организациями, ни подавляющим числом потенциальных домовладельцев — во многом из-за устойчивого стереотипа о высокой стоимости строительства и содержания экожилья.

Экология 11 класс (Урок№15 — Правовые и экономические аспекты природопользования.)

Мнимые препятствия и реальные перспективы

Вопреки предсказаниям футурологов, экодом пока не приобрел особой популярности даже на благополучном Западе (где экологическое движение давно стало значимой политической и экономической силой). Возможно, потому что строительство экожилья (как и любая новая технология) на данном этапе обходится значительно дороже, чем возведение традиционных жилых домов. Однако подсчитано, что, по мере развертывания массового строительства экопоселений, затраты будут снижаться, и скоро их возведение будет обходиться дешевле, чем других типов домов.

Судите сами: экодом — это автономная система, не требующая масштабных инженерных сетей и теплокоммуникаций, а, следовательно, и их прокладки. Отсутствует необходимость в освоении новых территорий или увеличении площади городов. Дело в том, что экологическое жилье не нуждается в городских коммунальных сетях.

Поэтому, при замене массива многоэтажной жилой застройки на малоэтажную экологичную, можно значительно сократить территорию, занимаемую инженерными инфраструктурами. В итоге существенно изменится распределение городских площадей по характеру их использования. Больше станет жилых территорий и лесопарковых зон, гораздо меньше – производственных, складских и т.п. Собственно, и само понятие «город» в условиях экозастройки перестанет быть актуальным, ведь этот тип поселений не нарушает ни природных ландшафтов, ни экосистем, а, напротив, гармонично в них вписывается. Также стоит отметить еще один фактор удешевления строительства экопоселений: одним из основных принципов строительства экожилья является использование местных конструкционных материалов (дерево, натуральный камень), при этом затраты по добыче, переработке, перевозке могут быть снижены.

Граница (кривая) производственных возможностей | Проблема выбора в экономике

Жить – не тужить На стадии строительства экожилья есть немало возможностей для снижения материальных затрат – как в масштабах одного дома, так и больших экопоселений. Но что насчет эксплуатационных расходов такого жилья – важного фактора экономической целесообразности?

На примере экспериментальных экодомов в Скандинавии было подсчитано, что их эксплуатация по материальным затратам доступна даже малообеспеченным семьям, так как такое жилье располагает автономными системами жизнеобеспечения, в которых применяются возобновляемые ресурсы и процессы. Для освещения, обогрева и прочих бытовых нужд используются альтернативные источники энергии, такие как солнце и ветер.

Доказано, что в большинстве районов Земли солнечная энергия может быть основным источником энергии для экодома. К примеру, по расчетам российских ученых, в средней полосе России двухэтажный коттедж, занимающий территорию 100 м2 , за год получает от солнца более 160 мегаватт*час энергии, что превышает всю его годовую потребность даже при нынешнем расточительном потреблении энергии. Ассимилировать солнечный свет можно как с помощью тепловых солнечных коллекторов, превращающих энергию солнечного излучения непосредственно в тепло, так и посредством солнечных батарей в сочетании с металлогидридными аккумуляторами. По сути, вся площадь восточных, южных и западных фасадов и крыши дома, за исключением окон, может быть занята солнечными коллекторами или батареями. Несмотря на то, что кровля из солнечных батарей изначально обойдется многократно дороже, чем обычная, окупаемость такого инженерного решения составляет всего несколько лет.

Еще одним важным и повсеместно доступным ресурсом является энергия ветра. Особенную ценность ей придает то, что во многих регионах мира она имеет зимний максимум, компенсируя недостаток прямой солнечной энергии. Причем, стоимость ветроэнергии уже сейчас оказывается ниже стоимости энергии, полученной на тепловых станциях.

Таким образом, используются более дешевые и при этом не менее эффективные источники энергии, что, безусловно, экономически выгодно домовладельцам. Наряду с этим, экодома играют важную роль в ресурсо- и энергосбережении. Их энергоэффективность обусловлена рациональной конструкцией дома и использованием современных строительных материалов.

Подобное технологическое сочетание позволяет значительно снизить теплопотери, признанные проблемой номер один в российском ЖКХ. В концепции экодома это достигается за счет правильной планировки и ориентировки по сторонам света, а также использования экологичной и высокоэффективной теплоизоляции.

При подобном подходе, снижение теплопотерь в два-три раза — это реальные, достижимые показатели. К примеру, даже в пятиэтажных панельных «хрущевках» с помощью современных теплоизоляционных решений с использованием минераловатных утеплителей можно добиться значительного снижения энергозатрат. Такие проекты по тепловой реконструкции проводились при участии компании ROCKWOOL Russia в Сургуте, Екатеринбурге, Лыткарино (Московской области), Санкт-Петербурге. Утепление реконструируемых домов многослойными фасадными системами с использованием минераловатных плит ПЛАСТЕР БАТТС позволило сократить потери тепла вдвое. В специально спроектированных зданиях (таких, какими станут в недалеком будущем экодома) экономия энергии может быть в несколько раз больше.

Энергоэффективность — в жизнь

Перспективы массового строительства экожилья пока только обсуждаются, но в то же время стремительно растет (и в нашей стране тоже) количество их близких собратьев или «экодомов наполовину» — энергоэффективных домов. К ним относятся и новые, и реконструируемые дома существующего жилого фонда.

Энергоэффективные дома отличаются комплексной системой утепления и терморегулирования, благодаря которой внутри здания круглый год поддерживается комфортная температура, оптимальный уровень влажности и при которой строго контролируется расход энергии, а теплопотери сведены к минимуму. Компонентами системы являются экологичные теплоизоляционные материалы (такие, например, как изделия из каменной ваты), современные окна с герметичными трехслойными стеклопакетами, приточно-вытяжные системы вентиляции с теплообменниками. Дополнительно могут использоваться экономичные бытовые и осветительные приборы. Только в случае подобных комплексных мер могут быть достигнуты как хорошие результаты в области теплосбережения, так и ощутимый экономический эффект.

Так что, энергоэффективные дома — это уже сегодняшний день российского и мирового экодомостроения. Успешно реализованные проекты таких домов становятся хорошей основой для разработки экожилья.

Политика и инвестиции

Возведение экологических домов позволяет одновременно решать две важные государственные проблемы: жилищную и экологическую. Помимо возможности обеспечить население комфортным и, в перспективе, доступным жильем (особенно это актуально для удаленных от столицы регионов), появляется перспектива существенного снижения затрат на техобслуживание жилых районов за счет автономных систем жизнеобеспечения экодомов. Не менее важным является то, что в таких домах вырастет новое здоровое поколение, что, безусловно, не должно оставить государство равнодушным.

Поэтому государственную политику нужно направить на то, чтобы экожилье стало доступным для конечных покупателей, то есть будущих жителей. Цена для них будет складываться исходя из затрат на строительство. Здесь мы подходим к одному из самых острых вопросов — финансированию возведения экодомов. Несмотря на то, что дешевизна постройки такого типа домов при массовом строительстве доказана не единожды, потенциальные инвесторы не торопятся вкладывать деньги в развитие экопоселений.

Одной из актуальных проблем даже для богатых стран является увеличение доли бюджетных средств, направляемых на природоохранные цели. По оценкам специалистов, чтобы компенсировать ущерб от хозяйственной деятельности, государствам необходимо затрачивать на природозащитные программы не менее 20% от ВНП (Валового национального продукта).

В настоящее время эта величина составляет в процветающих странах, в лучшем случае, несколько процентов, в России же — менее процента. В то же время, инвестиции в жилищное строительство достигают зачастую 10%. Почему же природоохранная деятельность не вызывает восторга у потенциальных инвесторов? Инвесторы оценивают степень привлекательности энергоэффективных проектов, исходя из срока окупаемости, который, в свою очередь, зависит от стоимости кредитования и местных тарифов на отопление. Ставку кредитования устанавливает Центральный банк Российской Федерации, и в настоящее время заметен явный прогресс в части снижения процентных ставок для отечественного инвестора и приближения его к европейскому уровню (менее 9%).

Возможно, в рамках государственной экологической программы имеет смысл рассмотреть вопрос о предоставлении кредитов на подобные проекты под наименьшие проценты либо же вообще беспроцентные, хотя бы временно, — например, для привлечения внимания к этой отрасли или в качестве своеобразного поощрения. Ведь вложения в возведение экожилья могут рассматриваться как инвестиции в экологию или как природоохранная деятельность. Помимо материальных выгод, это даст предприятию-инвестору возможность приобрести репутацию социально ответственной компании, в данном случае, в вопросах корпоративной экологической политики, что становится важным для всё большого количества компаний.

К счастью, пока экологическая ситуация в мире не требует тотального введения бездоходных технологий. Считается, что пока Земля справляется с миллионами тонн всевозможных загрязнений. Но возможно, сейчас всем (и государствам, и компаниям, и потребителям) следует пойти на какие-то, в том числе и экономические, уступки ради того, чтобы в будущем нам не пришлось жалеть о сегодняшних сиюминутных выгодах как о фатальных ошибках, исправить которые не помогут уже никакие деньги.

Источник: elport.ru

Экономические аспекты строительства что это

Соколов В.И. Природопользование в США и Канаде экономические аспекты /Отв. ред. Л.Н. Карпов. -М. Наука, 1990. -160 с. [c.31]

Переработка побочных продуктов требует исследования и разработки новых технологий и нетрадиционного подхода к применению продуктов в качестве компонентов товарных топлив и несомненный практический интерес как в экологическом, так и в экономическом аспекте. [c.341]

Шахов В.В. Введение в страхование экономический аспект. — М. Финансы и статистика, 1999, гл.З, с. 180-188. [c.399]

Сконцентрировавшись на изучении организационно-технического аспекта японского менеджмента, мы тем не менее ни на минуту не забывали о его социально-экономическом аспекте, о том, что за всеми, в том числе и за многими гуманными , методами управления персоналом стоит жестокая капиталистическая эксплуатация. На этот счет в книге содержится много конкретных примеров. [c.200]

Одной из важнейших особенностей научно-технической революции является непрерывный и все ускоряющийся рост мирового производства и потребления энергии. Многие проблемы будущего связаны с обеспечением человечества энергетическими ресурсами, рациональным их использованием, дальнейшим прогрессивным изменением мирового энергетического баланса. Поэтому рассмотрение этих проблем невозможно без учета социально-экономических аспектов развития мировой экономики. [c.3]

Особо важными представляются политический и социально-экономический аспекты этой проблемы. Это определяется географическим размещением потенциальных и возможных к извлечению запасов нефти. К территориям развивающихся стран приурочена большая доля мировых запасов, причем эффективность разработки нефтяных месторождений в большинстве этих стран в кратное число раз выше, чем в капиталистических странах. [c.40]

Многие жизненно важные проблемы будущего связаны с обеспечением человечества энергетическими ресурсами, рациональным их использованием, дальнейшим прогрессивным изменением мирового энергетического баланса. Поэтому естественно, что рассмотрение этих проблем невозможно в наше время без учета социально-экономических аспектов развития мировой экономики. [c.3]

Несомненно, оценка перспектив развития мировой энергетики в своеобразном социально-экономическом аспекте, в пределах почти трети века, является весьма сложной задачей. [c.5]

Проблемы народонаселения вызывают сейчас особенно большой интерес прежде всего в социально-экономическом аспекте. Удвоение мирового населения со 150 до 300 млн. человек предположительно, произошло в течение примерно полутора-двух тысяч лет (к XII веку н. э.) следующее удвоение населения — с 300 до 600 млн. человек [c.213]

Основные объекты исследования экономического анализа — экономические показатели оценки деятельности химических предприятий. Эти показатели анализируются в тесной взаимосвязи с техникой и технологией производства, его организацией, социальными и -экономическими аспектами. [c.5]

Именно это соединение морального, научного, экономического аспектов и просто чего-то очень возмутительного в значительной степени затрудняет определение меры ответственности промышленности в вопросах охраны окружающей среды, а также того, каким образом дальнейшее развитие будет зависеть от соображений подобного рода. Очевидно, в случаях загрязнения нефтью морской воды или отравления атмосферы, использования нефти для сжигания в двигателях внутреннего сгорания именно на промышленность должна лечь основная ответственность за разработку систем и технологий с целью снижения как причин, так и непосредственного воздействия загрязнителей. Что касается проблем, связанных с выхлопными газами автомобилей, разработкой более эффективной технологии в области энергетики и усилиями, направленными на то, чтобы снизить потребление, здесь непосредственной ответственности промышленность не несет. Однако ее деятельность в этих областях и дальнейшее развитие будут постоянно затрагиваться различными решениями правительств и других организаций. [c.402]

Использование отходов производства и потребления расширяет и углубляет сырьевую базу промышленности, способствует сохранению невоспроизводимых природных богатств. Большое значение имеет социально-экономический аспект проблемы, так как отходы становятся опасным источником загрязнения окружающей среды. [c.40]

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ [c.228]

Бакирова А.В. Эколого-экономический аспект оценки недвижимости. -Уфа Изд-во Фонда содействия развитию научных исследований, 2000. — 60 с. [c.2]

Эколого-экономический аспект оценки недвижимости [c.60]

Экономический аспект качества продукции [c.8]

Важный экономический аспект повышения качества товаров вытекает из фундаментального положения микроэкономики о том, что потребители распределяют свой бюджет таким образом, чтобы предельные полезности приобретаемых товаров соотносились как их цены, т.е. [c.8]

Приведенный пример раскрывает еще одну важную грань экономического аспекта повышения качества, связанную с поиском наилучшего соотношения между показателями качества и размером получаемого от этого эффекта. Речь идет о реально существующей проблеме оптимизации уровня качества. Практика показывает, что соотношение темпов увеличения К и 3 различно в разных диапазонах изменения К, причем они неодинаковы для разных товаров. Между тем, средства (инвестиции) фирм всегда ограничены. Отсюда проблема оценки альтернатив повышения качества с выбором оптимального варианта. [c.10]

Рассмотрены вопросы экономики химической промышленности развитие отрасли и химизация народного хозяйства, экономические аспекты научно-технического прогресса, сырьевая и топливно-энергетическая базы, размещение и др. освещены вопросы совершенствования управления и планирования в отрасли. Приведены методические указания и схемы изучения каждой темы. [c.2]

В экономическом аспекте важен анализ характеристик экономического оптимума загрязнения. Для этого необходимы исследования [c.43]

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРОВОДОРОДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК [c.46]

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА [c.190]

В учебнике комплексно рассмотрены современные представления об эффективности строительного производства, вкладе интенсивных факторов в развитие этой отрасли. При освещении вопросов экономики строительства большое внимание уделено более полному выявлению тех резервов повышения экономической эффективности капитального строительства, которые могут быть реализованы при планировании капитальных вложений и в том числе приоритетному направлению их на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, а также на стадии проектирования. Специальная глава посвящена экономическим аспектам проблемы повышения качества строительства. [c.3]

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ [c.142]

В западной науке экономические аспекты деятельности высшей школы весьма часто рассматриваются именно в русле теории человеческого капитала, получившей признание в начале 60-х годов. В последние десятилетия она стала одним из наиболее значительных научных достижений в области экономики и является полезным аналитическим инструментом прикладных экономических исследований, прежде всего в сфере образования. Вместе с тем нужно отметить, что как раз ее исходный тезис, рассматривающий ресурсы, затраченные на человека, как капитальные затраты и сравнивающий людей с капитальными благами для предприятия, вызывает у многих (в том числе, экономистов) достаточно резкие эмоциональные оценки [77]. [c.376]

Любые цели, ориентиры и механизмы контроля не имеют смысла, если они содержатся в тайне от сотрудников организации люди должны знать, что от них ожидают руководители. Одним из способов распространения сведений о производственно-экономических аспектах деятельности организации выступа — [c.543]

Данная дисциплина получает такое название, поскольку во главу угла ставится именно финансово-экономический аспект деятельности предприятия. При этом во внимание принимается возможность извлекать из всей системы учета и контроля, главным образом, из бухгалтерского учета, полезную информацию, так необходимую директору предприятия, а вместе с ним и финансовому директору, при принятии управленческих решений, а инвесторам и акционерам для оценки экономического потенциала данного предприятия. [c.20]

Проблемы народонаселения вызывают сейчас особенно большой интерес прежде всего в социально-экономическом аспекте. Удвоение-мирового населения со 150 до 300 млн. чел. предположительно произошло в течение примерно полутора-двух тысяч лет (к XII в. н. э. ) следующее удвоение населения — с 300 до 600 млн. чел. произошло за шестьсот лет (к 1700 г.) с 600 до 1200 млн. чел. население Земли увеличилось за 160 лет (к 1860 г.) 2500 млн. чел. оно достигло за 90 лет (к 1950 г.). К 1970 г. на земном шаре насчитывалось 3682млн. чел. судя по темпам роста населения в последнем десятилетии,, предполагается, что к 2000 г. на нашей планете будет обитать 6500— 6600 млн. чел. Иными словами, население Земли, достигшее огромной величины за миллион лет существования человечества, будет удвоено всего лишь в течение 35 лет. [c.273]

Петрович И,М,, Побудко Д.А. и др. Развитие и использование производственных мощностей в машиностроении Организационно-экономический аспект.-Киев Наукова думка, 1982,-152с. [c.153]

Экономический аспект повышения качества продукции чрезвычайно многогранен. Он включает и важную проблему соотношения количества и качества продукции. От правильного её решения зависят пропорции между производством и потреблением, производством, обслуживанием и ремонтом, изготовлением конечной продукции и добычей сырья.

Практика показывает, что для многих видов продукции существует более или менее обширная область взаимозамещения количества и качества. В основном это относится к продукции, главными потребительскими свойствами которой являются калорийность, производительность, надежность, долговечность, к.п.д., доля полезного вещества, прочность и др. Так с ростом производительности автомобилей, самолетов, судов при фиксированном количестве работы необходимое их количество уменьшается с увеличением срока ходимости шин их количество также уменьшается. Примерами такого же рода являются повышение марки цемента, прочности кирпича и т.п. Взаимосвязь такого рода между количеством и качеством можно выразить формулой, например, для автомобильных шин [c.10]

Крайнева Э.А. Экономические аспекты охраны водных ресурсов Башкирии // Тезисы докладов региональной научно- практической конференции » Основные направления социального и экономического развития Башкирии в 13-й пятилетки и да 2005 г.». — Уфа, БашФАН СССР. — 1989. [c.148]

В чгсловиях высокого развития общественного разделения труда растут технологические, организационные и прежде всего психологические и соцнальные связи людей, поэтому необходимо органическое единство экономического аспекта управления с социально-психологическим. [c.285]

Источник: economy-ru.info

Экономические аспекты проектирования строительных объектов.

С одной стороны, он является продуктом архитектурного искусства и, поэтому, не подлежит экономической оценке.

С другой стороны, здания и сооружения составляют около 50% материального богатства и экономический учёт расходования денег на строительство обязателен.

Поэтому строительные проекты оцениваются дважды:

а) как произведение искусства, по критерию оптимально;

б) как проект предмета материального, по критерию стоимости.

Понятие об единице измерения строительных объектов.

Правильный выбор единиц измерения предопределяет успех проектирования. Неудачный «уродует» объекты.

Выбранная единица должна отвечать назначению объекта. Рекомендуемые единицы:

-для жилья метры квадратные общей площади;

-для производства метры квадратные рабочей площади;

-для культбыта метры квадратные полезной площади и т.д.

Если здание многоцелевое, то для каждой части возможны свои единицы измерения.

Система ТЭП в строительстве.

Строительный проект — сложное образование. Охарактеризовать его можно, оценив одновременно множество позиций.

Для каждого типа проектов отобраны важнейшие показатели, которые необходимо оценить. Эти показатели сведены в специальные таблицы, которые называются системы ТЭП.

Общий вид такой системы выглядит следующим образом:

Система тэп

Исходные данные Основные ТЭП Дополнительные ТЭП

Перечень заказ- Уд. КВ, руб./чел. ТЭП генплана

чика

Ежегод. экспл. ТЭП объёмно-плани-

затраты, руб./чел. ровочных решений

Продолжитель- ТЭП конструктив-

ность стр-ва, дн. ных решений

стр-ва, чел.дн.

Исходные данные для проектирования включают требования заказчика к будущему объекту, а также требования заинтересованных служб (пожарники, санэпидемстанции и т.д.).

Основные ТЭП включают важнейшие экономические характеристики, важные для заказчика. Из перечисленных показателей ни один не является важнейшим. В зависимости от ситуации эту роль может выполнять каждый из них.

Дополнительные ТЭП проверяются в соответствии проекта требованиям СНиП, правил застройки и норм технологического проектирования.

Все показатели могут иметь следующий вид:

а) абсолютные натуральные показатели (жилой дом на 1000 м 2 );

б) абсолютные денежные показатели (дом стоимостью 1 млрд. руб.);

в) относительно натуральные показатели (средний размер квартиры — 72 м 2 );

г) удельные стоимостные показатели;

Понятие об эталоне проекта.

Все ТЭП проверяются путём сопоставления их с заданием заказчика или требованиями СНиП и правил застройки. Причём приоритет отдаётся СНиП и правилам застройки.

Требования СНиП достаточно свободны. Поэтому часто дополнительно разработанные проекты сравниваются с эталонными проектами. В качестве эталона могут выступать типовые проекты или проекты-победители по соответствующему профилю.

Эталон должен удовлетворять следующим требованиям:

должен быть разработан для тех же природно-климатических, геологических, гидрологических условий;

у сравниваемых проектов должно быть равное назначение;

мощность обоих проектов не должна быть отличной более, чем на 10%;

все показатели обоих проектов должны быть рассчитаны по единой методике;

при небольших отклонениях от эталона могут вводиться поправочные коэффициенты.

Система ТЭП жилых зданий.

Рассмотрим в качестве примера систему ТЭП проектов жилых зданий:

стоимость м 2 общей площади;

трудоёмкость строительства (чел.*дн.);

продолжительность строительства (мес.);

б) дополнительные ТЭП проекта жилых домов:

объёмно-планировочных решений жилых домов;

конструктивных решений жилых домов.

Дополнительные ТЭП объёмно-планировочных решений жилых домов.

Объёмно-планировочные решения — это данные о его размерах, планировки квартир и т.д.

а) Площадь застройки жилого дома, равную площади поперечного сечения дома на нулевой отметке плюс площадь проекций на нулевую отметку подземных и наземных частей здания, если эти площади нельзя использовать под строительство;

б) Строительный объём здания равен сумме объёмов подземной и наземной частей. Объём подземной части дома равен произведению площади подвала на его высоту. Объём наземной части измеряется по-разному для зданий с чердаком и без чердака. Для зданий с чердаком объём равен произведению площади застройки на высоту, измеренную от чистого пола 1-го этажа до верха засыпки чердака. Для бесчердачных зданий объём равен произведению длины здания на площадь поперечного сечения;

в) Общая площадь жилого дома равна сумме общих площадей, входящих в него квартир. В общую площадь квартир включаются площади всех помещений квартиры, за вычетом отопительных сооружений, вертикальных инженерных коммуникаций и технологических проёмов, но плюс площадь лоджий с коэффициентом 0,5 и площади балкона с коэффициентом 0,25. Общая площадь делится на жилую и вспомогательную;

г) Жилая площадь квартиры равна сумме площадей общей комнаты и спален;

д) Вспомогательная — всё остальное;

е) Полезная площадь дома включает площадь встроенного жилого дома с культурно-бытовыми зданиями и учреждениями, а также внеквартирные площади, предназначенные для использования жителями, квартирно-комнатное помещение, кроме того, обычно сумму полезной и общей площади дома также называют полезной;

ж) Площадь внеквартирных коммуникаций включает коридоры, лестничные площадки, марши, лифтовые шахты, вестибюль;

з) Площадь конструктивная — площадь поперечного сечения под окнами, включающая разрезы конструкций, отопительные сооружения, вертикальные инженерные сети, технологические проёмы, площадь ниш в стенах, высотой менее 2 м, а также ряд относительных показателей;

и) Планировочный коэффициент (К1) равен жилой площади, делённой на общую;

к) Объёмный коэффициент (К2) равен строительному объёму здания, разделённому на общий. Должен быть равен приблизительно 5 или 6;

л) Коэффициент наружных стен (Кнс) равен отношению площади наружных стен к общей площади дома. Величина Кнс не нормируется, т.к. зависит от размеров дома, но существенно влияет на строительные затраты на теплопотери;

м) Конструктивный коэффициент (Кк) равен отношению конструктивной площади и площади застройки.

Источник: studfile.net

Экономические аспекты строительства что это

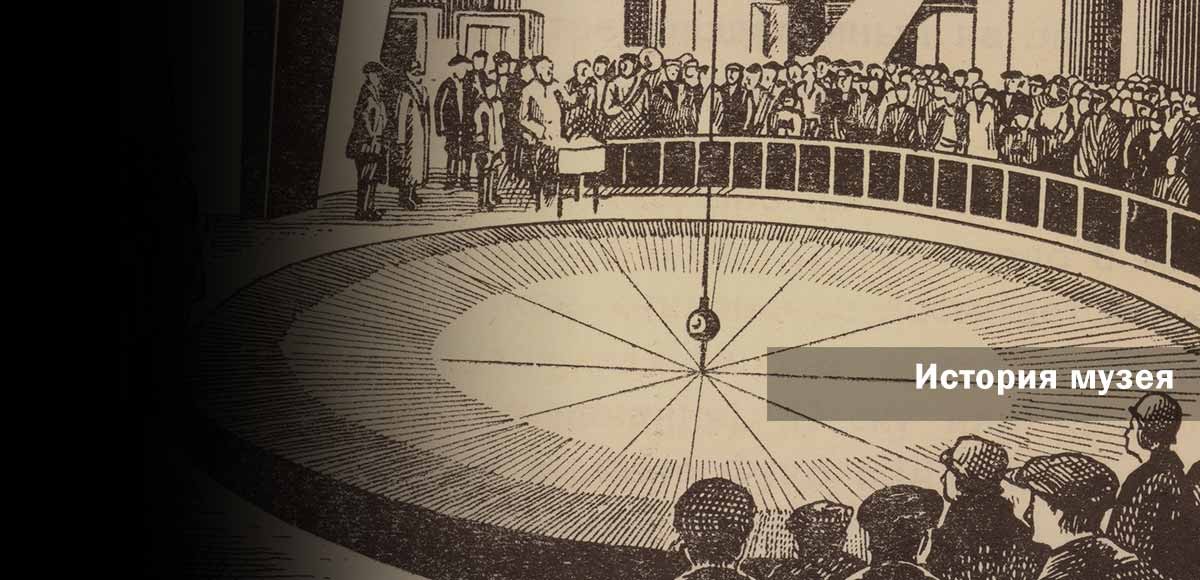

Финансово-экономический аспект строительства и содержания Исаакиевского собора

Исаакиевский собор, построенный по проекту Огюста Монферрана в память о великом реформаторе Петре I , задумывался заказчиками как символ великолепия и богатства Российской империи. Призванный поражать каждого жителя и гостя столицы, Собор должен был не уступать самым выдающимся сооружениям того времени.

Об этом свидетельствуют слова Монферрана, который в 1820 году, когда только производились работы по созданию уникального фундамента здания, издал со всей пышностью книгу о своём главном заказе под девизом «Весь я не умру». В ней он именует себя его императорского величества архитектором, а о сооружении говорит, что оно «вскоре займёт место в ряду важнейших новых памятников» [1] . Задаче воплощения в камне гимна могущества самодержавной власти подчинено всё: выбор места (своими фасадами он оформляет сразу две площади Санкт-Петербурга, Сенатскую и Исаакиевскую, именно вблизи возводящегося Исаакиевского собора начинают строительство комплекса главных зданий государственного управления Российской империи, Сената и Святейшего Правительствующего Синода), роскошные материалы самого лучшего качества, предпочтение мастеров, строивших и украшавших здание.

Заказы на работу поручались профессионалам, заслужившим себе имя в той области, в которой они трудились, не обращая внимания на их вероисповедание. Так, над созданием экстерьеров и интерьеров работали представители разных конфессий: католики (О. Р. Монферран, А. Бетанкур, Ф. Бруни, Ф. Лемер, К. Штейбен, Ч. Мус c ини, Э. Плюшар, Ф. Рисс и многие другие), лютеране (Т.

А. Нефф, И. Герман, И. Витали, Б. С. Якоби, П. К. Клодт и другие). Расписывали храм не иконописцы, а представители академической школы живописи. Например, Брюллов был «светским» художником протестантского вероисповедания, автором таких картин как «Бахчисарайский фонтан», «Итальянка, снимающая виноград» («Итальянский полдень»), «Вирсавия» и пр.

Несмотря на скандалы, которые были связаны с восприятием некоторых его картин в столичных кругах, Николай I соизволил поручить именно «великому Карлу» заказ росписи самого масштабного по своим размерам произведения в Исаакиевском соборе – «Богоматери в окружении святых», выполненной на плафоне главного купола храма, т. к. его имя было известно в Европе. Начиная с 1840 года, когда разобрали забор, окружавший стройку, газеты постоянно писали о том впечатлении, которое производит здание на окружающих: цитата: «…до сих пор на земном шаре нет здания, украшенного таким множеством монолитов и такого огромного размера.…С какою лёгкостью и удобством Г. Монферан поднял эти громады на высоту! Таких работ не видывала Европа. Не менее достойны удивления и внутренние своды, и свод главного купола. Одним словом, всё в этом храме гигантское, служащее эмблематическим изображением нашего отечества. В исполнении мы видим силы России, в материалах – её богатство, в формах – искусство нашей образованности…» [2] .

Заказчиками петербургского собора являлись императоры. При Александре I началась перестройка ринальдиевской церкви, законченной не в том виде, в котором предполагала её увидеть заказчица, Екатерина II . Сразу после принятия решения о перестройке император Александр издал указ от 20 февраля 1818 года [3] о создании особой Комиссии, на которую возлагалось попечение за всеми работами касательно Исаакиевского собора.

Организация, которая так и называлась «Комиссия по построению Исаакиевского собора» являлась самостоятельным учреждением, равным министерствам, и подчинялась лишь монарху. Председателями Комиссии на протяжении всего времени её существования были сановники, назначаемые императорами (первым был граф Н. Н. Головин, одним из последних – министр Уделов и Управляющий кабинетом его величества Л. А. Перовский).

Комиссия подписывала документы о закупке строительных материалов, заключала контракты на работы в здании, составляла сметы расходов и ведала всеми финансовыми вопросами. Все бумаги, связанные с деятельностью Комиссии, находятся в настоящее время на хранении в Российском государственном историческом архиве (РГИА), благодаря чему можно полностью проследить за всеми суммами, выделяемыми из казны на возведение и украшение собора. Грандиозное по своим масштабам строительство требовало постоянного финансирования. Комиссия составляла ежегодный отчёт о финансовой деятельности, где указывала все траты, и Председатель запрашивал заранее сумму, необходимую на расходы на следующий год, составляя письмо для Министерства императорского двора. Министр императорского двора лично докладывал императору, который распоряжался выделить деньги из казны. В РГИА хранится переписка Министра и Председателя Комиссии [4] .

Первая смета расходов на строительные работы, составленная архитектором Монферраном к началу 1818 года, выражалась в итоговой сумме пятьсот шесть тысяч триста рублей. Именно эту сумму приказал выдать из казны Александр I , что и положило начало к возведению собора.

Суммы были разными и всегда утверждались лично императором. Так, из отчёта Комиссии за 1822 год видно, что в этом году было выделено казённых денег шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот сорок шесть рублей девяносто восемь копеек.

Из них осталось к 1823 году двадцать четыре тысячи двести пять рублей восемьдесят две копейки [5] . Остаток всегда включался в отчётную ведомость следующего года, т. к. Комиссия отчитывалась за каждую потраченную копейку. О недоимках, если они случались, всегда докладывали отдельно, и снять их с баланса Комиссии мог только император.

Если выделенной суммы не хватало, то решение о взятии кредита для покрытия расходов, также принималось с дозволения монарха. Больше всего финансовыми вопросами строительства Исаакиевского собора занимался Николай I , так как возведение самого дорогостоящего в 19 веке храма в Европе продолжалось во всё его царствование.

Николай I курировал этот проект, начиная от подписания всех проектов деталей внешнего и внутреннего вида памятника, до личного инспектирования стройки, что отразилось в названиях некоторых дел Комиссии [6] . Николай I никогда не урезал финансирование здания, наоборот, он торопил с окончанием строительства, для чего приказал увеличить сумму до одного миллиона рублей. Один миллион рублей серебром в 30-х годах 19 века было огромной суммой.

К примеру, построить каменную церковь с колокольней стоило в среднем двадцать тысяч рублей серебром, т. е. можно было возвести пятьдесят церквей! Но в 1836 году, когда были возведены все стены и пилоны, и встал вопрос о создании уникального в инженерном плане купола, а также сложной в техническом отношении установке на большой высоте двадцати четырёх исполинских монолитных колонн Исаакиевского собора, даже этой колоссальной суммы не хватило.

Расходы в конце 30-х годов были столь значительными для казны, что траты на эту стройку пришлось включить отдельной строкой в бюджет государства. В столбец «наименование расходов» так и было записано: (слайд) «На усиление работ по устройству Исаакиевского собора, к назначенным по росписи 1 миллион рублей, в добавок: 1837 г. – двести тысяч; 1838 г. – миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч; 1839 – два миллиона шестьдесят одна тысяча» [7] . После завершения непосредственно строительных работ суммы на декорирование храма были снижены. В 40–50-х годах по докладу министра финансов Николаю I ассигновались в среднем шестьсот пятьдесят тысяч рублей серебром [8] ежегодно. Деньги отпускались из государственного заёмного банка.

В 1841 году собственно строительство закончилось, но ещё 17 лет продолжались отделочные работы. Монферран был не только зодчим, но и декоратором Исаакиевского собора. Для создания лучшего проекта оформления, он совершил путешествие по Италии и Франции.

Николай I утвердил проект и сметы для создания роскошного интерьера с многоцветьем отделочных материалов, дорогими колоннами из малахита и лазурита, бронзовыми дверями. На одно золочение интерьера было затрачено триста килограммов казённого золота. Каждый вошедший должен поразиться богатством оформления, для чего были выполнены скульптуры и витраж. Так, витраж был неожиданной деталью оформления для православного храма. Неканонично было изображать Иисуса Христа на таком хрупком материале, как стекло, беззащитное перед воздействием стихий.

Изготовленный на заказ немецкими мастерами из разноцветного стекла, сложного по рецептуре исполнения, он в точности повторял оттенки живописного изображения, предоставленного заказчиками. В православной церкви не существовало традиции размещения в храмах скульптурных образов и картин на стекле, это было заимствовано из традиций католической церкви для демонстрации дополнительных видов искусства в этом здании.

Особую статью расходов в финансовых сметах по внутреннему убранству собора составило изготовление парадной церковной утвари, которая должна была соответствовать окружающему великолепию. Само изготовление происходило уже в эпоху правления Александра II , но Николай I и эту область не оставил без внимания, успев сделать ещё при жизни ряд распоряжений на сей счёт.

К примеру, 21-го мая 1853 года был выплавлен уникальный слиток серебра весом двадцать шесть с половиной фунтов на вновь устроенном в Закавказском крае серебро-свинцовом Заводе, наименованном Алагирским. Николай I повелел разделить его на две половины, употребить одну половину на изготовление сосуда для строящейся в Петергофе церкви на Бабигоне; а другую половину на сосуд для Исаакивского Собора.

На сосудах должна была быть сделана надпись о происхождении серебра [9] . Слиток был приведён в 84-ую пробу, и пролежал в кладовой Комиссии до 1858 года. Он был выдан серебряных дел мастеру Ф. Верховцеву для создания (цитата) «сосуда высокой чеканной работы, дискоса, звездицы, лжицы, копия, двух блюдцев, двух ковшей из коих один побольше, а другой поменьше.

Сосуд должен быть вызолочен только внутри, а лжица кроме ручки – за работу сего сосуда со всеми наименованными принадлежностями получить шестьсот пятьдесят рублей» [10] . (Конец цитаты). К церковной утвари предъявлялись высокие художественные требования: рисунки основных предметов составлялись и прорисовались Монферраном, затем их представляли на одобрение императора. Только после этого заключали контракты с подрядчиками на производство предметов для проведения богослужений, причём обязывали их подписать соглашение, в котором был прописан пункт о тщательности отделки: (цитата) «Так как Церковная утварь Исаакиевскаго Собора составляет предмет особенной важности и должна свидетельствовать потомству о той степени искусства, которой достигло оное в наше время, то мы обязываемся употреблять всевозможное старание к исполнению работы с тем совершенством, какого только можно достигнуть при употреблении лучших мастеров, а потому Коммисия принимать будет вещи со всею строгостью…» [11] По требованию Главного архитектора недостатки в работе исправлялись беспрекословно. Верховцев, являясь не только фабрикантом, но и художником серебряных изделий, прекрасно выполнил первый заказ, представив на суд Комиссии вызолоченные чрез огонь серебряные предметы, поэтому с ними заключили ещё ряд контрактов на изготовление 26 вещей на общую сумму – двадцать семь тысяч пятьсот двести рублей четыре копейки, включая и гробницу для плащаницы. 14 января 1859 года Комиссия поручила дорогостоящую работу Верховцеву, не устраивая конкурса для этого заказа, т. к. он хорошо себя зарекомендовал своими отличными произведениями в подобном роде [12] .. В связи с тем, что первоначальная сумма, необходимая на создание плащаницы, равнялась десяти тысячам рублей, а при пересчёте необходимого серебра и стоимости работ при сплошной позолоте всей гробницы, цена возросла до двадцати восьми тысяч восьмисот рублей, Председатель Комиссии в своём докладе императору специально разъяснил, что «недостающая сумма восемнадцать тысяч восемьсот р. может быть пополнена остатком суммы отпущенной на 1858 год, и что по этому на сей предмет особаго ассигнования не требуется» [13] . Для изготовления гробницы было отпущено с Монетного двора десять пудов серебра 84-й пробы и 15 фунтов золота 95-й пробы, за что Комиссия заплатила тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей тридцать шесть копеек.

Высокохудожественных предметов церковной утвари требовалось большое количество (от паникадил до семисвечников, от евангелий в золотых переплетах до водосвятной чаши), поэтому Комиссия заключала контракты и с другими подрядчиками. Самые большие заказы были поручены Поставщикам высочайшего двора, Никольсу и Плинке и И. П. Сазикову. Никольс и Плинке выполнили сначала 13 серебряных предметов (некоторые с позолотою) на сумму шестьдесят три тысячи четыреста рублей, затем 13 серебряных и 14 золотых вещей, получив за эту работу пятьдесят восемь тысяч триста девятнадцать рублей. Все вещи были сделаны из казённого золота и серебра 84-й пробы, отпущенного с Монетного Двора. Среди них уникальным произведением искусства являлась большая серебряная дарохранительница для главного иконостаса. Рисунок был создан Монферраном, затем была выполнена модель, «показывающая величину, какую должна иметь дарохранительница, дабы производить предполагаемый эффект» [14] . Модель, как это было прописано в условие договора, была выполнена лучшими орнаментистами, работавшими на кампанию Никольс и Плинке, «со всевозможным изяществом» [15] .

К этому предмету интерьера предъявлялись повышенные требования в художественном отношении, не только потому, что ему отводилось в здании центральное место, но и в той связи, что мысль о повторении в дарохранительнице формы великолепного Исаакиевского собора принадлежала императору Николаю Павловичу. Дарохранительница представляла собой уменьшенную в 80 раз копию архитектурного памятника, поэтому в ней прорабатывались все детали.

Монферран предлагал исполнить модель из серебра с частичным чернением и эмалью [16] . Но Комиссия отклонила предложение архитектора об использовании в такой монументальной вещи эмали из-за её непрочности. Вот почему было решено дарохранительницу сделать всю вызолоченную с разной полировкой [17] . Никольс и Плинке исполнили заказ с совершенством в архитектурном отношении, создав высокохудожественное произведение: поставленное на мраморном пьедестале, оно вполне соответствовало величию храма и не стесняло огромный алтарь.

Дарохранительница была функциональна. Кафедральный протоиерей собора Андрей Окунев писал, что в дарохранительнице должна быть открывающаяся дверца, и к ней необходимо заказать также мирохранительницы.

Он отдельно указывал, какие части предметов должны быть обязательно вызолочены [18] . За исполнение только большой дарохранительницы Никольс и Плинке получили восемнадцать тысяч рублей. За выполнение бронзовых украшений к большому иконостасу Поставщики Никольс и Плинке получили шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей. Суммы контрактов на изготовление церковной утвари были столь значительными, что каждый раз Комиссия испрашивала разрешение у императора на заключение таких соглашений. И только после Высочайшего повеления заключали договоры, вписывали суммы в расходную часть Комиссии и оплачивали серебро и золото, отпущенное с Монетного двора. Об этом свидетельствует письмо от 8 февраля 1857 года Председателя Комиссии графа Гурьева Министру финансов: [19] .

Также серебряную утварь выполнял и придворный фабрикант И. П. Сазиков. За изготовление из казённого серебра сорока одной вещи парадной утвари золоченной кругом и с позолотою внутри ему было заплачено пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят рублей.

Но список вещей постоянно пополнялся кафедральным протоиереем собора: (цитата) «При разсмотрении предъявленной мне ведомости серебряных вещей, заказанных и предположенных к покупке готовыми, я заметил что в число их не помещены вещи необходимыя при Архиерейском служении: дикирий и трикирий, пара репид, посох и рукомойник, не помещено также необходимое на всенощном Богослужении накануне освящения Храма блюдо для освящения хлебов, а для крестнаго хода вокруг Собора при освящении онаго необходимый фонарь. Кроме сего при совершении Богослужения в день освящения храма прилично было бы иметь пару изящной работы кадил.

О благовременном заготовлении всех вышеупомянутых необходимых вещей считаю долгом представить на благоуважение Коммисии» [20] . (Конец цитаты). В связи с тем, что москвич Сазиков открыл фабрику по изготовлению золотых и серебряных вещей и в Санкт-Петербурге, то для исполнения постоянно пополняемого списка церковных богослужебных предметов Комиссия заключала контракты с управляющим нового предприятия, сыном поставщика императорского двора, Валентином Сазиковым.

Фабрикант регулярно присылал счета в Комиссию для оплаты: (цитата) «По требованию духовенства собора сделано к двум крестам, для ношения их во время Крестнаго хода два серебряных кольца, в коих весу 63 золотника. За работу серебром причитается 45 рублей» [21] . (Конец цитаты).

Общая сумма этих поставок равнялась ста шести тысячам пятистам пятидесяти четырём рублям и семидесяти восьми копейкам. В благодарность за столь большие заказы Валентин Сазиков выполнил из собственного серебра 84-й пробы 45 вещей весом 95 фунтов 77 золотников. Ему оплатили только работу в размере семи тысяч восьмисот двадцати девяти рублей. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что вся церковная утварь была сделана из казённых материалов или металлов подрядчика и оплачена из государственной казны, включая даже кружки для сбора пожертвований в пользу церкви.

Кафедральный протоиерей представил Комиссии предложение о необходимости изготовления восьми кружек: (цитата) «Кружек для сбора денег от доброхотных дателей требуется: четыре снаружи Собора, чтобы проходящие в ту пору как церковь бывает заперта, могли по желанию своему класть деньги. Кружки эти должны быть укреплены в мраморных предполагаемых Главным Архитектором тумбах, которыя удобно могут быть установлены на портиках, в четырех нишах, в каждой по одной. Самыя кружки в мраморных тумбах следует укрепить так прочно, что бы никак не могли быть похищены, ни кружки, ни находящияся в них деньги. В мраморных тумбах на портиках должны быть вделаны прочно бронзовыя доски с золоченными надписями» [22] . За одни только пьедесталы для портиков из белого итальянского мрамора со ступенями к ним, выполненные из отполированного серого рускольского мрамора, Комиссия заплатила тысячу сто шестьдесят рублей [23] . Если же посчитать все суммы, выплаченные на изготовление церковной утвари, включая и небольшие контракты фабриканта Дубинина и других мастеров, то получится, что только за работу (не считая казённого серебра и золота) было потрачено из государственных денег свыше четырёхсот двадцати тысяч рублей серебром.

После торжественного освящения и открытия здания в 1858 году Комиссии ежегодно отпускали из казначейства на нужды здания сорок одну тысячу семьсот десять рублей [24] . Содержание Исаакиевского собора всегда было затратным, т. к. здание нуждалось в постоянном ремонте, который должен был проводиться квалифицированными специалистами: в 1860 году была разработана специальная записка о необходимости привлечения лучших художников России для реставрационных работ в Исаакиевском соборе [25] . Поэтому из года в год с одними и теми же подрядчиками заключались контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ. Например, бронзовых дел мастер Моранд периодически очищал уникальные бронзовые двери здания, пьедесталы в интерьере, а академик И. С. Ксенофонтов, ученик Брюллова и Бруни, состоявший членом комиссии по надзору за художественными произведениями Исаакиевского собора, лично принимал на себя обязательство об очищении от копоти живописных изображений. По документам видно, что одни и те же люди занимались работами в здании: ремонтировали крышу, чистили трубы, перекладывали печи в подвале и пр.

Собор приносил доход. Проблема собственности является актуальной и в наше время, поэтому представляется важным осветить истоки спора между церковью и государством. Значительные, так называемые кружечные, свечные и кошельковые сборы причт оставлял для нужд церкви, сам находясь полностью в конце 50-х годов на содержании государства.

Государственная администрация настаивала на покрытии из этих сумм издержек, связанных с ремонтно-реставрационными работами. Вопрос разрешился лишь после вмешательства Александра II , по указу которого Св. Синод в 1861 году разбирал это дело. Причт собора вынужден был отчитаться за все суммы, получаемые от сборов, со дня открытия.

Из отчёта обнаружилось, что суммы, выделяемые казной, не хватает. К примеру, цитата «новые плащаницы, полагаемые на престолы, требовали лучшей отделки по важности собора» [26] . С другой стороны, причт получил огромные суммы от богомольцев, посетившие в первые два года собор после открытия. Кружечные сборы составили «девятьсот тысяч триста сорок два рубля шестьдесят восемь копеек.

Староста указал, что полученные от верующих деньги «поступили на ризу для иконы Тихвинской Божьей Матери, которая уже и устроена, но нужен киот (ещё пятьдесят тысяч двести пятьдесят рублей серебром)» [27] . Конец цитаты. Свечные и сборы от треб за 1858–1860 гг. составили семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей восемьдесят пять копеек.

Эта огромная сумма полностью покрывала издержки по содержанию храма. Причт не хотел отдавать кружечные сборы государственной комиссии, которая планировала начать из этих денег реставрацию в соборе. Разгорелся спор.

Староста собора утверждал, что большой денежный сбор – разовый, и богомольцев с каждым годом становится всё меньше, тогда как обычный годовой доход храма составляет около семи тысяч двухсот рублей, а этих средств недостаточно. Он просил оставить вышеозначенную сумму причту в качестве резервного финансового фонда. И Святейший Правительственный Синод вынес решение свечные, кружечные сборы оставить в заведовании причта и старосты.

Общая сумма, потраченная на сооружение здания за 46-летний период существования Комиссии о построении собора (с 1818 по 1864 гг.), составляет двадцать три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят два рубля восемьдесят копеек [30] . Цифры эти нельзя считать полными, т. к. дорогостоящие работы по изготовлению мозаики продолжались до 1914 года и были прерваны дефицитом финансовых средств в государстве в связи с Первой мировой войной. Наличием в Исаакиевском соборе шестидесяти двух мозаик, прекрасных по качеству исполнения и насыщенных по цвету удивительных смальт, мы обязаны Николаю I . Именно он пожелал, чтобы живопись была переведена в мозаику.

Мозаичное искусство казалось чем-то необычным для строившихся на тот момент в России храмов, так как со времён Ломоносова о нём успели забыть. Благодаря работам в Исаакиевском соборе искусство мозаики было буквально возрождено. Изготовление мозаики составляло большую часть финансовых трат в сметах и Министерства путей сообщения, и после 1871 года, Министерства внутренних дел. Например, в 1869 году на работы по содержанию Исаакиевского собора по смете Министерства путей сообщения было выделено пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят один рубль, из которых тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят рублей [31] было потрачено на изготовление мозаичных образов. В следующем году было израсходовано денег больше, чем назначено, и пришлось с разрешения императора даже взять дополнительный кредит на сумму в девять тысяч триста тридцать три рубля тридцать три и одну четверть копейки.

Представляется важным продолжить в дальнейшем исследование по уточнению окончательной суммы, потраченной государством на создание памятника. Думаю, смело можно говорить о цифре больше двадцати пяти миллионов рублей, причём это цифра включает в себя только то, что было заплачено по счетам подрядчикам, без учёта стоимости казенных материалов, которые щедро выделялись на строительство и украшение памятника. То есть на постройку одного здания в среднем тратилось ежегодно около пяти десятых процента от общих расходов государства! Для справки: доля расходов на культуру и кинематографию расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в последние годы составляло пятьдесят пять сотых процента [32] .

специалист научно-редакционного отдела

[1] Монферран. А. Соборная церковь Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге, по Высочайшему повелению возобновленная и увеличенная Его императорского величества Архитектором Августом Монферраном. СПб, 1820. С. 9.

Источник: cathedral.ru