Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку «Купить» и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО «ЦНТИ Нормоконтроль»

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

- Срочная курьерская доставка (1-3 дня)

- Курьерская доставка (7 дней)

- Самовывоз из московского офиса

- Почта РФ

Содержит основные методические положения и необходимые справочно-расчетные материалы, позволяющие осуществлять технико-экономическую оценку и выбор наиболее эффективных проектных решений фундаментов. Проведен анализ эффективности и даны рекомендации по рациональному применению различных видов фундаментов массового назначения.

Оглавление

1 Основные положения

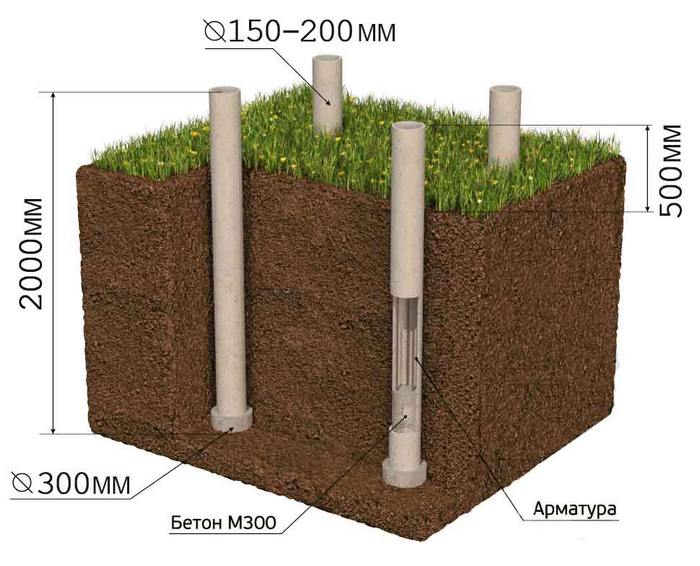

Очень экономичный фундамент

2 Методы определения технико-экономических показателей проектных решений фундаментов конкретных объектов строительства

3 Особенности технико-экономической оценки и выбора проектных решений фундаментов при обосновании областей их рационального применения различных типов фундаментов

4 Сравнительная эффективность и общие рекомендации по области рационального применения различных типов фундаментов

5 Справочно-расчетные материалы для определения технико-экономических показателей

| 01.01.2021 |

| 01.09.2013 |

| 01.01.2021 |

Этот документ находится в:

- Раздел Строительство

- Раздел Справочные документы

- Раздел Директивные письма, положения, рекомендации и др.

- Раздел Экология

- Раздел 93 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

- Раздел 93.020 Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

- Раздел 93.020.45 Фундаменты

- Раздел Экология

- Раздел 91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

- Раздел 91.080 Конструкции зданий

- Раздел 91.080.40 Бетонные конструкции

Организации:

| Разработан | НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР | |

| Разработан | НИИЭС Госстроя СССР | |

| Разработан | ЦНИИпроект Госстроя России | |

| Издан | Стройиздат | 1984 г. |

| Утвержден | НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР |

Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:

фундамент НА СКЛОНЕ. это лучше знать до строительства

НИИОСП НИИЭС ЦНИИПроект

им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР Госстроя СССР Госстроя СССР

Руководство

1. Основные положения. 2

2. Методы определения технико-экономических показателей

проектных решений фундаментов конкретных объектов строительства . 7

3. Особенности технико-экономической оценки и выбора про

ектных решений фундаментов при обосновании областей их рационального применения для массового строительства . 12

4. Сравнительная эффективность и общие рекомендации по об

ласти рационального применения различных типов фундаментов . 17

5. Справочно-расчетные материалы для определения технико-

экономических показателей. 28

Общие указания. 28

Разбивка территории СССР по территориальным районам, поясам и температурным зонам (табл. 3). 32

Показатели стоимости, трудоемкости, машиноемкости и удельных капитальных вложений на устройство фундаментов (табл.

Оптовые цены на материалы, изделия и полуфабрикаты

Показатели стоимости транспортировки материалов, изделий

и полуфабрикатов (табл. 31—34). 122

Коэффициенты для определения накладных расходов и дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

Показатели удельных капитальных вложений в производство материалов, изделий, полуфабрикатов и в их транспортировку

Показатели трудоемкости изготовления и транспортировки материалов, изделий и полуфабрикатов (табл. 48—69) . . . 134

Показатели для определения расхода материалов и топлива

Приложение Л Примеры расчетов. 150

Приложение 2. Сравнительные технико-экономические показатели различных типов фундаментов. 167

ние или развитие местной базы по производству материалов, изделий и полуфабрикатов в рассматриваемом районе строительства, а также в случае существенного отличия уровня механовооруженности строительных работ по сравниваемым вариантам показатель полных приведенных затрат для соответствующего варианта следует определять по формуле (8), приведенной в разделе 3. Показатель полных приведенных затрат по этой же формуле определяется также в случаях, когда затраты на материальные ресурсы исчислены на основе фактической или расчетной себестоимости их производства (например, при использовании новых конструкций, не освоенных промышленностью и на которые оптовые цены отсутствуют).

2.4. Фактор дефицитности материальных ресурсов на ближайший период рекомендуется учитывать для стали по следующей формуле

где Эи — удельное значение экономической оценки фактора дефицитности стали, принимаемое в размере 150 руб. на 1 т дополнительно израсходованной стали, приведенной к стали класса A-I; АЛ1о — дополнительный расход стали по рассматриваемому варианту проектного решения фундамента по сравнению с вариантом с наименьшим расходом стали, т.

2.5. Экономический эффект, образующийся у заказчика за счет выпуска дополнительной продукции (Эф.8), может учитываться только при наличии детальных исходных данных, принимаемых из проектов организации строительства и проектов производства работ. Величина Эф.3 определяется по формуле

где £а — норматив абсолютной эффективности капитальных вложений в отрасли. Для объектов межотраслевого характера и объектов непроизводственной сферы £а принимается равным 0,14; Ф — стоимость производственных фондов, досрочно введенных в действие (сметная стоимость объекта строительства с учетом технологического оборудования); АТ — разница в сроках окончания строительства объекта, обусловленная конструктивными решениями фундаментов сравниваемых вариантов, в годах; Кя — коэффициент использования расчетной разницы в сроках окончания строительства по условиям возможности эксплуатации готового объекта после его сдачи заказчику. При отсутствии сведений принимается равным 0,3.

Не следует принимать разницу в продолжительности строительства объектов равной разнице в продолжительности возведения сравниваемых вариантов фундаментов, поскольку на критическом пути строительства, как правило, находится не весь объем работ. При отсутствии конкретных данных объем работ по устрой-

ству фундаментов, лежащий на критическом пути строительства, рекомендуется принимать в размере 30%.

При определении коэффициента /Ся формулы (Г>) учитываются возможности получения исходного перерабатываемого сырья при более раннем освоении производственной мощности предприятия, сбыта и использования готовой продукции в данное время в соответствующих отраслях народного хозяйства.

2.6. При оценке проектных решений, осуществляемых в осваиваемых районах и отличающихся величиной трудозатрат на строительной площадке, изготовления -и транспортировке местных материалов, полные приведенные затраты следует определять с учетом сопряженных затрат в обустройство работников строительства и предприятий строительной индустрии. При этом в расчете на один дополнительный человеко-день сопряженные затраты могут быть приняты в размерах: для Европейского Севера — 3 руб., для Западной и Восточной Сибири — 5 руб., для Дальнего Востока — 8 руб.

2.7. Суммарные затраты труда (*/с) на устройство фундаментов включают затраты труда в заводских условиях на изготовление сборных конструкций и изделий, приготовление бетонной смеси, изготовление арматуры и опалубки, их транспортировку, возведение фундаментов и определяются по формуле

где Ча, Чт и Чв — затраты труда на изготовление, транспорт и возведение сравниваемых конструкций фундаментов; 2,0; 2,4; 1,25 — коэффициенты, учитывающие трудозатраты вспомогательных рабочих, а также на управление и обслуживание производства; m — коэффициент, учитывающий мощность предприятия (при использовании расчетных показателей, приведенных в Руководстве, принимается по табл. 65).

Затраты труда на изготовление сборных конструкций, арматуры и приготовление бетонной смеси (Чш) исчисляются согласно «Руководству по определению расчетной стоимости и трудоемкости изготовления сборных железобетонных конструкций». Показатели затрат труда на изготовление основных конструкций фундаментов, приготовление бетонной смеси, изготовление арматуры и опалубки приведены в табл. 48—65.

Затраты труда на транспортировку материалов, конструкций и полуфабрикатов автомашинами (*/т) определяются в соответствии с положением «Об оплате труда работников автомобильного транспорта, шоссейных дорог» (Госкомитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы). Средняя величина Чт может быть определена по формуле

где Р — масса транспортируемого материала, т; I — расстояние перевозки, км; Q — грузоподъемность транспортных средств, т.

Показатели затрат труда на перевозку изделий и материалов при наиболее характерных расстояниях перевозки приведены в табл. 66—69.

Затраты труда на строительной площадке (*/в) включают затраты труда основных рабочих, занятых непосредственно возведением фундаментов, управлением и обслуживанием машин, а также на разгрузке материалов, конструкций и полуфабрикатов.

Показатели затрат труда основных рабочих определяются на основании действующих сметных норм СНиП-JV и ЕРЕР, В случае отсутствия сметных норм на устройство новых конструкций фундаментов затраты труда рассчитываются на основе производственных норм (ЕНиР) с учетом коэффициентов перехода от производственных норм к сметным.

Затраты труда на управление и обслуживание строительных машин могут быть приняты по сметным нормам, если в них приведены показатели затрат потребного количества машино-времени. При отсутствии сметных норм затраты труда на управление и обслуживание строительных машин при устройстве фундаментов, а также на разгрузку материалов и конструкций определяются по нормам ЕНиР.

Показатели затрат труда на строительной площадке по основным видам работ приведены в табл. 6—13.

2.8. Показатели расхода материалов определяются по объемам работ, подсчитанным по чертежам, и сметным нормам. Показатели объема конструкций определяются по проекту с использованием спецификаций сборных элементов и сводных ведомостей объемов работ. Расход бетона на 1 м3 конструктивного объема сборных и монолитных конструкций определяется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в табл. 70.

Показатели расхода стали должны учитывать арматуру и закладные детали, а также все виды металлических конструкций, необходимых для изготовления опалубки. Показатели расхода стали определяются как в натуральной массе, так и в приведенной к стали класса A-I. Коэффициенты приведения арматурной стали различных классов к расходу стали класса A-I прведены в табл. 71.

При определении расхода цемента учитываются его затраты на изготовление сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, приготовление раствора и бетона. Показатели расхода цемента показываются в натуральной массе по маркам, а также в переводе на цемент марки 400. Нормы расхода цемента для бетонов -и растворов приведены в табл. 74, а коэффициенты перевода расхода цемента различных марок к расходу цемента марки 400 — в табл, 72.

Показатели потребности в лесоматериалах определяются в переводе на пиломатериалы и в условный круглый лес; коэффициент перевода пиломатериалов в круглый лес равен 1,5.

Расход материалов, требующихся для изготовления железобетонных и бетонных конструкций фундаментов, определяется с учетом отходов и потерь. Величина отходов принимается равной: для стали — 5%, цемента — 3%, пиломатериалов—13% от расхода материалов в деле.

При определении расхода условного топлива учитываются его затраты на добычу сырья, изготовление исходных материалов, изделий и полуфабрикатов, их транспортировку, а также на производство работ, В показателях расхода условного топлива должен быть учтен также расход топлива на выработку электроэнергии. Показатели среднего расхода условного топлива на производство и изготовление основных материалов и изделий приведены в табл. 75, а на выполнение отдельных видов работ нулевого цикла — в табл. 76.

3. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ОБЛАСТЕЙ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. При вы явленна областей рационального применения проектных решений фундаментов для массового строительства в качестве базисных вариантов рекомендуется принимать лучшие решения, освоенные в практике массового строительства. В целях выявления резервов повышения экономической эффективности проектных решений и разработки рекомендаций на перспективу помимо применяемых типовых должны рассматриваться также и новые перспективные решения, не получившие еще массового применения.

3.2. Показатели приведенных затрат должны определяться для нескольких районов строительства как с наиболее, так и с наименее благоприятными условиями с точки зрения цен на конструкции, материалы и полуфабрикаты, затрат на их перевозку, возведение зданий, а также климатических условий. При этом наряду с расчетными или фактическими показа гелями должны учитываться н перспективные, определяемые на основе имеющихся резервов в сфере строительного и заводского производства.

Приведенные затраты по вариантам проектных решений фундаментов определяются по формуле

где CG—себестоимость (расчетная или фактическая) устройства фундаментов; £н — нормативный коэффициент сравнительной эф-фективностн капитальных вложений, равный 0,12; Kg и /Сс — капи-тальные вложения в основные производственные фонды строительной индустрии, соответственно: Кб —в предприятия по производству товарного бетона, арматуры, сборных бетонных и железобетонных конструкций фундаментов; Кс — в строительные и транспортные машины и механизмы, а также в базу по их обслуживанию и эксплуатации.

В тех случаях, когда при определении стоимости материалов, конструкций и полуфабрикатов используются оптовые цены промышленности, приведенные затраты могут быть определены по формуле

3 = С + Я„/Сс + Д. О)

При несущественном отличии уровня механовооруженности строительных работ по сравниваемым вариантам составляющая £«/Со в формулах (8) и (9) может не учитываться.

3.3. Расчетная себестоимость устройства фундаментов определяется по формуле (2) с исключением коэффициента, учитывающего плановые накопления.

Показатели себестоимости производства строительных конструкций и материалов по сравниваемым вариантам должны быть одного вида, т. е. расчетная должна сравниваться с расчетной для адекватных условий производства, отчетная среднеотраслевая — с отчетной среднеотраслевой, наименьшая, достигнутая на передовом предприятии, — с наименьшей альтернативного производства, и т. д. При использовании показателей отчетной себестоимости производства конструкций и материалов, -изготавливаемых на предприятиях с многоассортиментной продукцией, следует считаться с возможностью искажения реального уровня затрат ввиду несовершенства применяемых методов калькулирования. В этих случаях рекомендуется выполнять дополнительные расчеты, применяя способы отнесения прямых и косвенных расходов на виды продукции согласно их экономической сущности.

Показатели отчетной себестоимости производства новых конструкций и изделий, выпущенных мелкими сериями, подлежат корректировке с учетом предполагаемой серийности их производства в перспективе.

Отчетная среднеотраслевая себестоимость производства конструкций и изделий, освоенных промышленностью, может быть определена на основе оптовых цен путем исключения из нее размера нормативной рентабельности.

При сопоставлении сборных конструкций фундаментов расчет-

ная себестоимость их изготовления может быть определена в соответствии с «Руководством по определению расчетной стоимости и трудоемкости изготовления сборных железобетонных конструкций».

Затраты на транспортировку конструкций определяются в соответствии с характерными транспортными схемами для данного вида конструкций и вида строительства по действующим тарифам на перевозку грузов тем или иным видом транспорта с учетом затрат на погрузо-разгрузочные операции, реквизит и соответствующих норм загрузни транспортных средств.

Нр -Он.р (Cq.3 “Ь Сэ.м) Кв »

Накладные расходы в строительстве рекомендуется определять в зависимости от величины прямых сметных затрат на основную заработную плату рабочих и эксплуатацию машин и механизмов по формуле

где ан.р — норматив накладных расходов, принимаемый в зависимости от вида работ по табл. 35; Яв — поправочный коэффициент, учитывающий вид строительства (при использовании расчетных показателей, приведенных в Руководстве, принимается по табл. 36).

Суммарная величина основной заработной платы рабочих и затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а также общие затраты с учетом накладных расходов по основным видам работ приведены в табл. 4—13.

3.4. Капитальные вложения в развитие мощностей предприятий строительной индустрии (/(б) определяются по формуле

где Kyi—удельные капитальные вложения в производство материалов, конструкций и полуфабрикатов; М. — расход материалов, конструкций и полуфабрикатов на принятую единицу измерения; Кп — поправочный коэффициент, учитывающий территориальный пояс строительства (при использовании расчетных показателей, приведенных в Руководстве, принимается по табл. 46).

Капитальные вложения следует принимать по тем же предприятиям, по которым определялись и учитывались показатели себестоимости изготовления. При выполнении расчетов с использованием показателей расчетной себестоимости производства конструкций и изделий удельные капитальные вложения следует определять по проектным данным соответствующих предприятий-изготовителей. Если производится оценка принципиально новых типов конструкций, необходимо в составе исследования предусматривать технологические проработки, на основе которых возможно обосновать предварительные показатели удельных капитальных вложений. В тех случаях, когда известен размер рентабельности, заложенной в оптовой цене (как к себестоимости, так и среднегодовой стоимости

производственных фондов), удельные капитальные вложения в производство материалов, изделий и полуфабрикатов могут быть определены упрощенным способом. Так, например, величина удельных капитальных вложений в производство сборных железобетонных изделий для устройства фундаментов может быть принята равной 1,11 ее оптовой цены. При этом поправочный коэффициент Кд не учитывается. Показатели удельных капитальных вложений в производство основных материалов, изделий и полуфабрикатов приведены в табл. 42.

3.5, Фондоемкость работ, выполняемых на строительной площадке, определяется, как правило, по активной части основных производственных фондов (строительным машинам, механизмам и оснастке) в соответствии с продолжительностью их использования на объекте. В необходимых случаях учитываются также фондоемкость пассивной части производственных фондов (зданий и сооружений строительной организации) и оборотные фонды.

Капитальные вложения в строительные* машины, механизмы и транспортные средства (/(с), участвующие в производстве строительно-монтажных работ, определяются по формуле

где См — оптовая цена строительных машин, оборудования и транспортных средств, принимается по действующим прейскурантам; 1,07 — коэффициент, учитывающий затраты на доставку машин до объектов строительства; N^f — количество малшно-смен работы машин, оборудования и транспорта, соответственно требуемое для возведения сравниваемых конструкций фундаментов и нормативное на годовой срок эксплуатации. Нормативное количество машияо-смен работы машин и механизмов за год приведено в табл. 47; Кэ — коэффициент, учитывающий потребность в основных производственных фондах, необходимых для эксплуатационно-ремонтной базы, принимается в размере 1,3 для строительных машин и механизмов и 1,8 для транспортных средств.

Величину Кс можно определять и косвенным путем, используя для этого имеющиеся сметные нормативы, по формуле

где Гсм — годовые затраты или амортизационные отчисления, отнесенные на одну машино-смену, руб., принимаются по главе 1V-5 СНиП; А — нормы амортизационных отчислений по строительным машинам, %, принимаются по главе IV-6 СНиП.

Показатели удельной фондоемкости основных видов работ приведены в табл, 4—13, а на транспортировку материалов, изделий и полуфабрикатов — в табл. 43—45.

3.6. Показатели труда затрат и расхода материалов определя-

ются в соответствии с положениями, изложенными в разделе 2 (пп. 2.7 и 2.8).

3.7. При определении показателя приведенных затрат различие в продолжительности строительства не учитывается,

3.8. Сравнительная экономическая эффективность проектных решений фундаментов экспериментального объекта определяется на основе сопоставления перспективной величины приведенных затрат этого строительства с приведенными затратами, рассчитанными по фактическим показателям возведения фундаментов, строящихся но проектам-аналогам. Перспективная величина приведенных затрат по объекту экспериментального строительства определяется с учетом корректировки всех исходных показателей применительно к предполагаемым объемам массового применения экспериментируе-мого решения.

Корректировка показателей экспериментальных проектных решений проводится путем определения размеров затрат, вызываемых несерийным характером производства, и (исключения их из отчетных показателей. К ним относятся:

а) единовременные затраты, связанные с организацией нового производства;

б) дополнительные затраты, связанные с неполной амортизацией основных производственных фондов из-за малой тиражности выпускаемой экспериментальной продукции;

в) дополнительные затраты сырьевых я энергетических ресурсов, вызываемые переделками в процессе освоения производства конструкций, изделий и материалов, а также в процессе возведения фундаментов;

г) дополнительная заработная плата, связанная с увеличением затрат труда в период освоения производства, а также с изменением первоначальных решений в процессе строительства;

д) затраты строительных организаций и предприятий строительной индустрии на проведение специального учета и хронометража, проведение научных исследований и составление научно-технических отчетов;

е) непроизводительные затраты, вызываемые неблагоприятными атмосферными условиями, организационными неувязками в производстве новых видов работ и др.

Фактические затраты труда определяются по табелям выхода на работу. При этом показатели затрат труда дополнительно подразделяются по циклично повторяющимся одинаковым объемам для получения множества сопоставимых удельных показателей. На основе статистической обработки этих данных определяется перспективная величина трудозатрат.

Показатели затрат труда на заводское изготовление изделий и полуфабрикатов определяются по расчетным калькуляциям. Учитываются как трудозатраты на основных технологических переделах,

так и трудозатраты, связанные с работой подготовительных и обслуживающих производств.

Для определения расчетного показателя продолжительности строительства проводятся анализ фактических данных, в которых фиксируются все отклонения производственного процесса от проекта производства работ. В частности, оцениваются потери времени от перерывов строительного процесса с указанием вызвавших их причин, а также изменения в технологических процессах, ритме обеспечения строительства различными видами ресурсов, состава и квалификации рабочих бригад. С учетом всех обоснованных отклонений производится корректировка проектного показателя.

4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ

МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ

4.1. В массовом строительстве монолитные фундаменты под колонны и стены промышленных зданий, ленточные фундаменты жилых, гражданских и сельскохозяйственных зданий по своим основным технико-экономическим показателям, как правило, превосходят сборные. Приведенные затраты и сметная стоимость устройства сборных фундаментов на 30—120% выше, чем монолитных, а затраты труда с учетом изготовления и транспортировки материалов, полуфабрикатов и изделий выше на 30—80%. На устройство сборных фундаментов расходуется на 20—30% больше металла; на 40—70% топливно-энергетических ресурсов я, как правило, на 10—20% цемента при незначительном снижении объема бетона (на 5—10%).*

Сравнительная эффективность применения монолитных фундаментов существенно повышается при строительстве объектов в районах со сравнительно высоким уровнем цен на сборные железобетонные конструкции, при больших расстояниях их доставки на строительные площадки, в южных и сейсмических районах страны, на подрабатываемых территориях, на просадочных и слабых грунтах, а также при увеличении объема фундамента.

* Технико-экономические показатели определены по сметным нормам и оптовым ценам на продукцию промышленности, действовавшим до 1 января 1982 г. Различие стоимостных показателей по сравниваемым вариантам, рассчитанных по действующим оптовым ценам, увеличивается еще на 10—15%.

При наличии грунтовых вод и необходимости осуществления водоотлива, а также когда по грунтовым условиям требуется устройство бетонной подготовки, разница в показателях приведенных затрат для монолитных и сборных фундаментов снижается на 5—10%.

Увеличение приведенных затрат при возведении сборных фундаментов по сравнению с монолитными объясняется главным образом высокой себестоимостью производства сборных изделий, значительными затратами на их транспортировку, а также увеличением капитальных вложений в основные производственные фонды и вложении в оборотные средства в сфере изготовления и строительства.

Затраты на переработку при заводском изготовлении (без учета стоимости материалов) для сборных фундаментов составляют от 8 до 25 руб., а сопоставимые затраты для монолитных фундаментов (изготовление арматуры, опалубки и приготовление бетонной смеси) составляют от 4 до 8 руб/м 3 , т. е. оказываются ниже ь 2—3 раза. Существенное различие затрат на заводское изготовление изделий и полуфабрикатов по сравниваемым вариантам связано с тем, что при сборных фундаментах увеличиваются цеховые я общезаводские расходы, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, а также затраты. на топливно-энергетические ресурсы.

Несмотря на заводские условия, трудоемкость изготовления сборных фундаментов во многих случаях выше трудоемкости возведения монолитных. Это объясняется тем, что элементы сборных фундаментов на многих предприятиях изготавливаются на полигонах стендовым способом. Поэтому технологические процессы изготовления сборных элементов в части формования и устройства монолитных фундаментов существенно не отличаются. Кроме того, изготовление сборных фундаментов по сравнению с монолитными требует выполнения ряда дополнительных операций (загрузка изделий в пропарочные камеры, закрытие камер щитами, пропаривание отформованных изделий, открывание камер >и выгрузка из них изделий, транспортировка изделий на склад готовой продукции « укладка их в штабель, погрузка изделий в транспортные средства я др.).

При изготовлении составных сборных фундаментов число основных и вспомогательных операций во многих случаях пропорционально количеству элементов, тогда как для монолитных фунда-лшнтов операции, связанные с бетонными, опалубочными и арматурными работами, могут быть выполнены меньшим числом приемов ввиду неразрезности конструкции монолитного фундамента. Общая трудоемкость изготовления сборных фундаментов возрастает и за счет затрат труда рабочих вспомогательных цехов и служб (паросиловой и транспортный цехи, механическая мастерская, от-

Научно-исследовательский институт экономики строительства (НИИЭС) Госстроя СССР

Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова (НИИОСП им. Н. М. Герсеванова) Госстроя СССР

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования и инженерных изысканий (ЦНИИПро-ект) Госстроя СССР

Руководство по выбору проектных

решений фундаментов

Москва Стройиздат 1984

дел сбыта и т. д.). По отчетным данным ряда обследованных предприятий Главмоспромстройматериалов затраты труда вспомогательных рабочих составляют 60% и более затрат труда основных производственных рабочих.

Следует отметить, что применение сборных фундаментов, как правило, вызывает дополнительные операции и на строительной площадке (разгрузка конструкций на приобъектном складе, доставка их в зону монтажа и дополнительная разгрузка и перегрузка).

Исследования показывают, что при определении полных (народнохозяйственных) затрат труда, начиная от добычи природных ресурсов до создания конечной продукции, соотношение показателей трудоемкости и себестоимости по сравниваемым вариантам, как правило, получается одинаковым. Это подтверждается специальными расчетами и объясняется принятым в нашей стране определяющим принципом — отражать через цены фактические затраты на производстве.

Затраты на транспортировку сборных фундаментов автотранспортом при дальности перевозок 25—50 км, включая погрузо-раз-грузочные работы, составляют от 5 до 22 руб/м 3 , а при больших расстояниях достигают 30—40 руб/м 3 . Затраты на транспортировку бетонной смеси, арматуры и опалубки для монолитных фундаментов, с учетом погрузо-разгрузочных работ обычно составляют 1,7— 3,8 руб/м 3 .

Более высокие затраты на транспортировку сборных фундаментов по сравнению с монолитными объясняются тем, что средняя удаленность заводов сборного железобетона от строительных площадок больше, чем заводов товарного бетона. Так, среднее расстояние перевозки сборных элементов фундаментов промышленных зданий составляет 35 км, а бетонной смеси —12 км. Коэффициент использования автотранспорта по грузоподъемности при транспортировке сборных железобетонных конструкций ниже, чем при перевозке бетонной смеси. Для транспортировки крупноразмерных конструкций необходим специализированный вид транспорта, применение которого обходится дороже обычного. Если при использовании монолитных конструкций сырье и материалы первичной обработки транспортируют от места их производства до строительной площадки только один раз, то применение сборных конструкций вызывает в ряде случаев необходимость в двойных перевозках: сначала— до заводов железобетонных изделий в виде сырья и материалов, затем — с заводов на площадку в виде готовых конструкций и деталей.

Для монтажа сборных конструкций требуются более мощные краны, чем для устройства монолитных, что приводит к более высоким затратам на эксплуатацию строительных машин.

Фактическая себестоимость монтажа сборных и устройства монолитных фундаментов зависит в основном от принятой технологии

Рекомендовано к изданию решением секции механики грунт Ученого совета НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя ССС Руководство по выбору проектных решений фундаментов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, НИИЭС, ЦНИИПроект Госстроя СССР.— М: Стройиздат, 1984.— 192 с.

Содержит основные методические положения и необходимые справочно-расчетные материалы, позволяющие осуществлять техникоэкономическую оценку и выбор наиболее эффективных проектных решений фундаментов. Проведен анализ эффективности и даны рекомендации по рациональному применению различных видов фундаментов массового назначения.

Для инженерно-технических работников проектных и научно-исследовательских организаций.

Разработано НИИОСП им. И. М. Герсеванова (канд. техн. наук Р. X. Валеев), НИИЭС (канд. техн. наук В. М. Дидковский), ЦНИИПроект (канд. экон. наук В. А. Овчинников). Справочнорасчетные материалы и примеры расчета подготовлены НИИОСП им. Н. М. Герсеванова (канд. техн. наук Р. X. Валеев, инженеры В. Г. Морозов, Т. А. Чумакова, Т. И. Лященко).

НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР НИИЭС Госстроя СССР ЦНИИПроект Госстроя СССР

Руководство по выбору проектных решений фундаментов

Редакция инструктивно-нормативной литературы Зав. редакцией Л. Г. Б а л ь я н Редактор В. В. К о л б и н а Мл. редактор В. А. Сафонова

Технический редактор Н. Г. Новак, П. Г. Алеева Корректор Т. Г. Б р о с а л и н а

Сдано в набор 29.08.83. Подписано в печать 13.06.84. Т-12748.

Формат 84ХЮ8 ! /з2. Бумага тин. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Уел, печ. л. 10,08. Уел. кр.-отт. 10,39. Уч.-изд. л. 12,78. Тираж 40 000 экз.

Изд. № Х11-9771. Заказ 1132/244. Цена 65 коп.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ВЦСПС Профиздат, 101000, Москва, ул. Кирова, 13.

Набрано в l-oft типографии Профиздата ВЦСПС.

109044, Москва, Крутицкий вал, 18.

Отпечатано в Подольском филиале ПО «Периодика» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 1421!Я! г. Подольск, уЛ. Кирова, д. 25

Источник: standartgost.ru

Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений

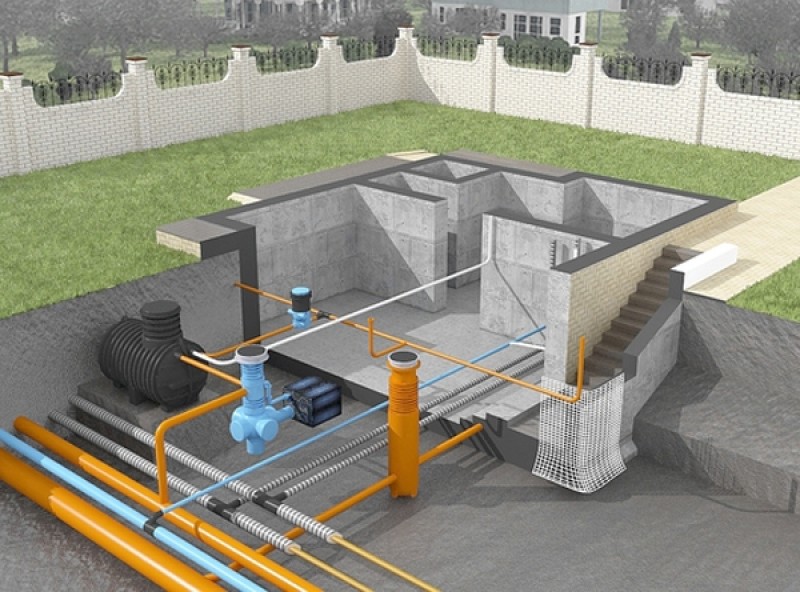

Залогом качества и долговечности постройки служит грамотное проектирование и устройство оснований и фундаментов, выполненное в соответствии с нормативными требованиями.

На надежность, прочность и стоимость этих частей строения влияет много факторов, которые учитываются индивидуально для каждого объекта. Среди них:

- тип и вид постройки;

- габариты;

- особенности грунтов;

- климатические условия местности.

Современные компьютерные технологии позволяют разрабатывать конструкции любой сложности, что существенно облегчает работы специалистам. При этом важно выполнять задачу таким образом, чтобы сооружение планировалось как единое целое, хотя состоит из трех частей:

- нижней или подошвы, соприкасающейся с почвой, которая является базой для возведения;

- основной, служащей опорой будущей постройки;

- верхней (цоколя) – видимой части, возвышающейся над землей.

Во время закладки первой прослойки, проектировщики учитывают:

- глубину;

- размер;

- сечение фундамента.

Ошибки в расчетах на этом этапе крайне отрицательно сказываются на последующих стадиях строительства, эксплуатации, потому что могут появляться трещины в стенах, обвалы подвальных помещений и возникать другие небезопасные моменты под влиянием неучтенных условий.

Основные положения

Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений регулируется нормами, установленными действующим законодательством. Согласно СНиП No 50-101 от 2004 года используют сокращенные предписания по расчету согласно следующим параметрам:

- перераспределение усилий;

- действие сил продавливания и распора.

С учетом этих правил при разработке соответствующей документации опираются на требования, чтобы:

- после того как сооружение отработало предполагаемый срок эксплуатации, оставалась возможность возврата грунтов в исходное положение;

- исключить или минимизировать деформационное влияние на грунтовые воды основания;

- сократить трудо- и энергозатраты на возведение фундамента, а также возвратить материалы в цикл строительства после окончания использования;

- в закрепляющих грунт конструкционных технологиях использовать экологически чистые составляющие;

- применять методы, не наносящие вред окружающей среде, в устройстве свай и те, что связаны с воздействиями вибраций и шума при их забивании.

Распределение напряжений в основании зданий и сооружений

Многие строительные компании и подрядные организации расширяют способы влияния на почву. Это нужно для улучшения показателей устойчивости и усиления основного блока.

В этом вопросе важную роль играет экологический аспект, по значимости сравнимый с требованиями прочности и деформации. Возводимые здания и их фундаменты действуют на грунт, оказывая влияние на глубину больше, чем уровень их залегания. Из-за этого возникает осадка почвы, уплотнение, вследствие чего может понадобиться вмешательство в режим подземных вод для его коррекции.

Система расчетов напряжений включает три составляющих:

- Основание.

- Фундамент.

- Здание.

Заранее определяется коэффициент жесткости, также он может быть найден при помощи последовательных приближений, базирующихся на линейной и нелинейной моделях. ПП для вычисления внутренних усилий определяют по:

- первичному заданию КЖ;

- предварительному расчету совмещенных перемещений при заданных нагрузках и указанному числовому множителю;

- математическим действиям по принятой модели основания.

Последние две стадии могут повторно применяться до того момента, пока контрольный параметр не будет достигнут.

Расчетное сопротивление грунтов оснований

Под этим понятием подразумевают показатели прочности почвы согласно нормативам, которые используются при разработке проекта фундамента для частного дома, жилых многоквартирных зданий, промышленных сооружений и других объектов по СНиП и ТУ. РСГ высчитывают с помощью сложных математических формул и таблиц в зависимости от их:

- естественного состояния;

- свойств;

- характеристик.

Согласно этим правилам и требованиям среднее давление по нижней части (подошве), которое передается постройкой на ГО, должно быть равным или меньшим относительно расчетному сопротивлению почв, расположенных у оснований.

Определение глубины заложения и размеров подошвы

Это является одним из основополагающих факторов, который влияет на долговечность, надежность и эффективность проектных решений в строительстве. Например, возведенные постройки по одной схеме фундамента для дома могут иметь разные показатели ГЗ. Они зависят от:

- гидрологических, геологических условий;

- климата в регионе;

- конструктивных особенностей сооружения;

- нагрузок и направленности действия на основание;

- применяемых методов и технологий выполняемых работ.

При проектировании по возможности глубину заложения подошвы принимают выше уровня подземных вод.

Расчет оснований фундаментов по деформациям

Цель этих вычислений заключается в ограничении искажения всех конструкционных элементов так, чтобы была гарантирована невозможность достигнуть состояния, при котором эксплуатация здания будет затруднена, а также появления недопустимых перемещений, например:

- осадки;

- изменения уровней, положений постройки;

- крена;

- расхода швов.

Это деформации, снижающие долговечность срока пригодности сооружения к использованию. Это подтверждается расчетами усилий, возникающих при взаимодействии сжимаемых оснований и надфундаментной постройки в целом.

Расчет по несущей способности (ОНС)

Цель выполнения таких математических задач – обеспечение устойчивости, прочности фундамента, исключение его сдвига по подошве, опрокидывания.

Вычисления ОНС производят в случаях:

- передачи значительных горизонтальных нагрузок;

- расположения строения на откосе или вблизи него;

- формирования конструкции биогенными и постепенно уплотняющимися глинистыми грунтами;

- сложения основы из скальных почв.

При этом учитывают возможные схемы сдвигов, которые делятся по:

- форме фундамента;

- связям с иными архитектурными деталями сооружения;

- характеру влияний – вертикальности, наклону, эксцентриситету;

- составу земли на местности и ее свойствам.

Только квалифицированные специалисты имеют право проводить соответствующие исследования, так как эти данные являются основой безопасности для будущей эксплуатации здания.

Проектирование фундаментов

В процессе создания генерального плана, служащего руководством к действию подрядной организации, проводят многочисленные изыскания. На основе полученной информации делают соответствующие вычисления, лежащие в основе безопасной и длительной эксплуатации возводимого объекта.

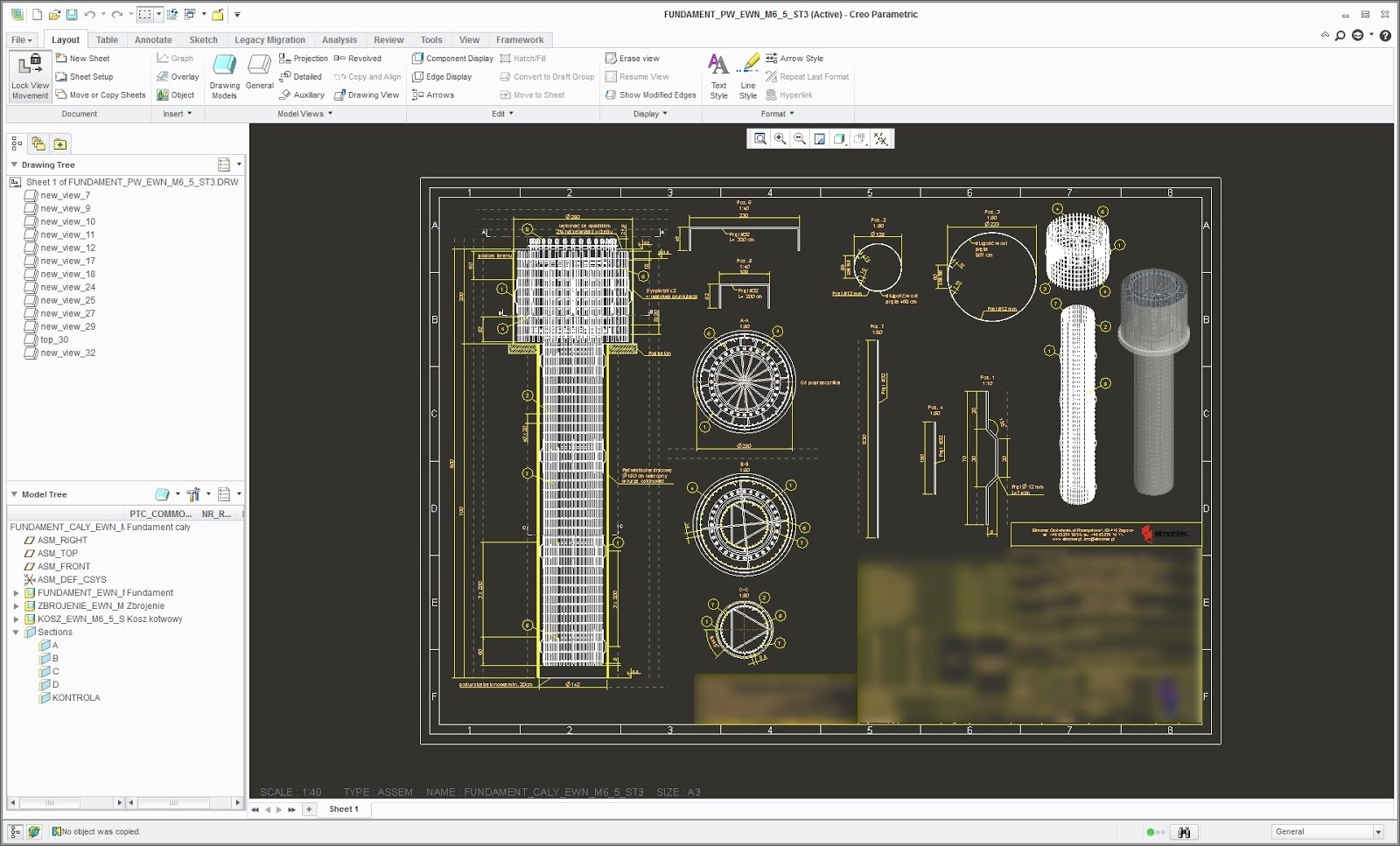

Для разработки проекта используют специализированное компьютерное обеспечение, облегчающее решение задач специалистам, делая расчеты более точными. Программы, используемые для этого:

- AutoCAD.

- NanoCAD.

- ZWCAD.

- СПДС.

- FUN.

- Ansys.

- Abaqus.

- SCAD.

- Лира.

- GTS midas.

Это неполный перечень подходящих приложений. С их помощью выполняют задачи любого уровня сложности.

Проектирование осуществляется комплексно, проходя несколько стадий:

- оценка рельефа, включая инженерно-геологические свойства, ознакомление с планом постройки, расчет нагрузок;

- разработка схемы конструкции здания;

- вычисления предельных состояний фундамента для окончательного определения размеров, составления схем и чертежей.

Детальнее об этом можно узнать, изучив пособие по проектированию фундаментов на естественном основании.

Нормативная документация

Любые действия, проводимые на каждом этапе должны подчиняться требованиям, обозначенным в следующих СНиП:

- No2.01.07-85, а также сп No20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

- No2.02.01-83 и сп No22.13330.2011 «Основания сооружений и зданий»;

- No2.03.01-84 «Проектирование конструкций из железобетона»;

- No2.02.03-85 и сп No24.13330.2011 «Cвайные фундаменты».

В этих сводах правил указаны принципы и формулы проведения различных расчетов, используемых в строительстве.

Какое программное обеспечение выбрать

Для расчетов и проектирования фундаментов, оснований зданий, сооружений специалисты все больше используют современные разработки в области компьютерных технологий.

Компания ZWSOFT реализует программные продукты для 3D-моделирования, инженерно-конструкторских вычислений, модулей и надстроек, используемых в разных сферах деятельности:

- архитектурной;

- геологической;

- геодезической;

- кадастровой;

- исследовательской и других.

Основной софт – ZWCAD по сути является аналогом ACAD. Он также многофункционален, а стоит дешевле. При покупке ПО учитывайте, что придется совместить пакеты или дополнить базовые версии приложениями.

Рассмотрим его детальнее. Подобное решение для реализации сложнейших задач выпускается в трех версиях:

Standard. Возможны просмотр и редактирование особенностей детали с использованием палитры свойств. Есть опции:

- правильного отображения объектов CAD;

- редактирования;

- настройки чертежа;

- открытия файлов, сохранения в DWG, DXF, DWT;

- работы с COM, LISP, ACTIVEX.

До приобретения пользователь может тестировать демо-версию.

Classic. Этот продукт больше предполагает обучение новичкам. В нем содержится небольшое количество возможностей, но все же предусмотрена поддержка 2D/3D. Обновления больше не выпускаются.

Professional. Для сложных целей, предполагающих детализацию объектов, рекомендуем использовать усовершенствованное программное обеспечение. В Pro представлены все функции предыдущего продукта, и включены дополнительные:

- VBA/.Net/ZRX.;

- редактирование и трехмерное моделирование;

- визуализация 3d объектов;

- совместимость с другими внешними приложениями.

Для разработки проекта фундамента подойдут надстройки, базой для которых служит софт ZWCAD. К ним относят:

-

– профессиональный набор утилит, помогающий усовершенствовать и ускорить процесс разработки и оформления техдокументации без потери ее качества. Специалистам, которые пользуются им, не приходится делать рутинные и трудоемкие операции для создания чертежей, формирования спецификации, расчета выработки. Это значительно сокращает сроки выполнения поставленных задач.

– программный пакет, способствующий автоматизации оформления различных документов по строительству. Он действует совместно с надстройкой СПДС GraphiCS к ZWCAD. Здесь представлена подборка из параметрических объектов арматурных изделий и конструкций. Благодаря большому выбору пользователь получает актуальные таблицы спецификаций любых элементов, а также ведомости по расходу материалов.

Компания ЗВСОФТ предлагает выбор для специалистов разного уровня квалификации и сферы деятельности. Выбирайте ПО относительно своих навыков и финансовых возможностей.

Источник: www.zwsoft.ru

Проект фундамента

Надежность – Технологичность – Экономичность – Качество – являются основными целевыми категориями в парадигме практики проектирования фундаментов и оснований.

Очевидно, что здесь категория надежности является важнейшей целевой группой, так как от этой категории непосредственно зависит безопасность жизни и здоровья людей, а также успех и эффективность всего инвестиционного проекта, в контексте экономической деятельность. В этой группе находятся различные аспекты работоспособности системы основание – фундамент – здание, которые в соответствии с требованиями действующих нормативных документов относятся к двум группам предельных состояний.

Пожалуй, второй по значимости категорией является экономическая эффективность решений проекта фундамента, хотя эта категория существенно пересекается с категорией Технологичности. Под технологичностью подразумевается удобство устройства фундамента, возможность его усиления и реконструкции, а также ремонтопригодность и возможность усиления в процессе эксплуатации здания или сооружения.

Заключительной, но не менее важной категорией является Качество. Данная интегральная категория должна учитывать разнообразные требования к проекту фундамента, включая требования по надежности, экономичности и технологичности. От качества проекта фундамента, учета множественных природно-технических факторов, от степени проработки технических решений непосредственно зависят и качество его монтажа и множественные финансово-экономические показатели всего инвестиционного проекта строительства.

Первая роль в процессе проектирования принадлежит категории надежности и прочности фундаментов и его оснований. Практика строительства, обследования и мониторинга существующих зданий и сооружений показывает, что преимущественное большинство причин деформирования и разрушения конструкций относятся к неудовлетворительной работоспособности фундаментов и оснований.

Основой прочности и надежности любого сооружения является его основание и фундамент. Практика обследований существующих зданий и сооружений показывает, что преимущественное большинство причин разрушения и деформирования конструкций зданий относятся к низкой работоспособности фундаментов и оснований. Зачастую эти причины относятся к ошибкам, недочетам и низкому качеству специализированных работ на этапах геологоразведки, инженерных изысканий, и конечно же на этапе проектирования оснований и конструкций здания.

Здесь интересно отметить, что помимо случайных или системных технических ошибок, существует группа методологических ошибок связанная с плохим пониманием физики явлений и процессов влияющих на прочность и устойчивость фундаментов, их оснований, а также с неточным математическим формулированием таких процессов. Безусловно, существенное место в этой группе ошибок занимает плохо определенная среда, как в пространстве так и во времени, и вероятностно-статистическая природа физико-химических процессов геологических и конструкционных сред.

Неопределенность физических процессов во времени, вероятностная природа нагрузок и воздействий указывают, что работоспособность фундамента здания является величиной непостоянной. Его текущая надежность не может являться гарантией надежности в будущем.

Конечно же это не означает, что целостность конструкции или устойчивость здания в хорошем техническом состоянии может быть нарушена внезапно. Для мгновенного разрушения конструкций должны быть сформированы предпосылки, должны появиться некоторые признаки в виде существенных деформаций, локальных трещин и разрушений. С другой стороны, наблюдение и анализ за такими признаками, тоже является работой, которая не всегда выполняется или производится корректно. Обо всем этом свидетельствует печальная статистика аварийных, а иногда катастрофических разрушений зданий.

Столь жизненно важные и безусловно сложные вопросы являются обуславливающими для внимательного отношения к разработке геотехнических проектов. Не вызывает сомнений, то, что коллективная работа высококвалифицированных специалистов в области геологии, геотехники, строительных конструкций должна находится в основе подготовки проектной и рабочей документации, с целью обеспечения надежной работы оснований и фундаментов, а также безопасной для жизни и здоровья эксплуатации здания или сооружения.

|

|

|

|

Характеристика проекта фундамента

Не смотря на одинаковую функцию перераспределения нагрузок все фундаменты являются уникальными конструкциями, т.е. даже для зданий с идентичными конструктивными решениями, расположенные на соседних площадках их фундаменты будут обладать теми или другими отличиями. Это объясняется высоким уровнем неоднородности инженерно-геологических условий, а именно:

- генетических условий формирования геологической среды;

- напластованием геологических тел в пространстве;

- минералогическому, петрографическому и литологическому составу горных пород;

- физико-химических и геологических процессов и полей характеризующих состояние массива;

- физико-механических характеристик дисперсных и скальных пород и пр.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФУНДАМЕНТОВ

Научно-методическая основа проекта фундамента

Разработка проекта фундамента выполняется специалистами проектировщиками с базовой подготовкой в фундаментальных и прикладных геологических и строительных дисциплин:

- Геология (историческая геология, геоморфология, геохимия, минералогия, почвоведение, тектоника, динамическая геология, геофизика, литология, петрография, гидрогеология и др.);

- Инженерная-геология (инженерная геодинамика, инженерная сейсмология, региональная инженерная геология, грунтоведение, механика грунтов, техническая мелиорация и пр.);

- Строительные материалы, сопротивление материалов, теоретическая и строительная механика;

- Железобетонные, металлические и деревянные конструкции;

- Гражданское, промышленное, гидротехническое, дорожное, подземное строительство, и пр.

- Основания и фундаменты и др.

Исходные данные

Проект фундамента выполняется на основе исходных данных:

- Задания на проектирование (технического задания); ;

- Результатов инженерно-геотехнических изысканий;

- Материалов обследования существующих зданий и сооружений, а также окружающей среды;

- Результатов инженерно-геодезических изысканий;

- Материалов инженерно-экологических изысканий;

- Данных характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации (архитектурные, технологические и др. разработки);

- Нагрузок и воздействий на здание или сооружение;

- Другие материалы и требования участников инвестиционно-строительного проекта.

Инженерно-геологические изыскания

В составе исходных данных пожалуй самую важную функцию выполняют инженерно-геологические изыскания.

Под изысканиями следует понимать выявление при помощи различных средств и методов разведки экономически оптимальных и технически целесообразных, для данной природной обстановки, условий размещения и возведения сооружений.

К изысканиям относятся также топографо-геодезические и гидрологические работы, выполняемые для обоснования выбора площадки под проектируемые объекты строительства.

Проектирование зданий и сооружений связано с решением целого ряда задач, включающих инженерно-геологические вопросы. Проектирование должно осуществляться инженером конструктором, геотехником при помощи и непосредственном участии в проектном процессе инженера-геолога; геотехник и геолог совместно решают специальные нередко сложные задачи, входящие в единый технологический комплекс проектирования сооружений, с учетом инженерно-геологических особенностей участка строительства.

Очевидно, что в этих условиях геотехник должен быть хорошо знаком с геологией. Более того, он должен чувствовать геологию (качественный подход), понимать влияние проектируемого сооружения на геологическую обстановку и влияние этой последней на сооружение. Отсутствие у геотехника такого понятия приводит к формальному подходу в оценке взаимодействия сооружения и геологических условий, исключающему творческий контакт между геотехником и геологом. Разумеется, и геолог должен знать сооружения и их работу в конкретной геологической обстановке. При этом основная задача геолога должна-сводиться к умению предвидеть все изменения в природной обстановке, которые могут быть вызваны работой сооружения в процессе его эксплуатации.

Все это становится особенно важным в настоящее время, когда человечество становится на путь активной охраны природы и охраны среды обитания человека. Задача сейчас состоит не только в том, чтобы построить технически совершенное сооружение, но и в том, чтобы оценить последствия влияния этого сооружения на окружающую природу.

Первые шаги совместной работы инженера-проектировщика (геотехника) и инженера-геолога обычно начинаются с рекогносцировочного обследования района намечающегося строительства. Такая рекогносцировка выполняется после тщательного камерального изучения всего картографического материала по району (топографических карт), климатологических и гидрологических данных и особенно геологических данных. К числу последних относится изучение геологических, геоморфологических и гидрогеологических карт, имеющихся сводных геологических разрезов или отдельных разрезов буровых скважин и горных выработок.

Рекогносцировка, выполненная с учетом всех имеющихся данных изученности района, служит для разработки общего технического замысла. Эта очень важная и ответственная часть работы по созданию проекта сооружения требует от инженера-геотехника умения целесообразно использовать условия природной и, в частности, геологической обстановки с учетом экономических, транспортных и в целом народнохозяйственных интересов данного района.

На основе таких проектных проработок инженер-геотехник составляет техническое задание на производство изысканий: топографо-геодезических, гидрологических и инженерно-геологических, которые должны обеспечить изыскательскими материалами первый предпроектный этап проектирования. На этом этапе проектирования предполагается найти экономически целесообразное и технически возможное размещение зданий, сооружений и др. градостроительных элементов. Другим важным этапом проектирования является технико-экономическое обоснование проекта сооружения, или, сокращенно, ТЭО. На этом этапе проектирования устанавливается первоочередной объект строительства из числа намеченных в схеме использования земель, а также определяется ориентировочная стоимость сооружения.

В процессе составления проектной документации работа проводится по определению компоновочных решений, окончательно устанавливается варианты проектов, путем сравнения технических и экономических показателей, а также уточняются параметры сооружений, условия их размещения и вносятся соответствующие изменения в смету.

Рабочая документация — стадия составления рабочих чертежей. Инженерно-геологические работы носят на этой стадии специфический характер. Они ведутся не только в связи с необходимостью уточнения проектных решений — компоновочных, конструктивных и других, но и для проверки геологических данных, принятых проектной документации, для чего составляется тщательная документация всех строительных котлованов, туннелей, подземных выработок, ставящая целью в ходе производства работ вносить необходимые изменения в проект. На стадии рабочих чертежей осуществляется контроль за подготовительными работами над строительством.

Для обоснования названных проектов выполняются топографо-геодезические, гидрологические и инженерно-геологические изыскания в соответствии с разработанным главным инженером проекта техническим заданием. Содержание топографо-геодезических и гидрологических изысканий является предметом других специальностей.

Состав инженерно-геологических изысканий как при составлении схемы использования и ТЭО, так и при составлении проектной документации остается по наименованиям видов работ одним и тем же. Он включает:

- инженерно-геологическую съемку;

- буровые работы;

- горные работы (шурфы, шахты, штольни, канавы, расчистки)

- гидрогеологические исследования (изучение режима и динамики подземных вод, размещения водоносных горизонтов и их взаимосвязи, химического состава и минерализации и пр.);

- геофизические исследования (электроразведка, сейсморазведка включающая сейсмоакустические и ультразвуковые методы, гравиразведка, магниторазведка и другие геофизические методы разведки);

- лабораторные исследования физико-механических свойств пород;

- полевые исследования физико-механических свойств пород и полевые опытно-строительные исследования;

- поиски и разведка естественных строительных материалов (камня, галечника, гравия, песка, супеси, суглинка, глины);

- камеральные работы.

В ином составе складываются инженерно-геологические изыскания при составлении рабочих чертежей, когда необходимы уже не дополнительные данные по геологии, а уточнение ранее полученных данных.

Вообще весь процесс изысканий может быть охарактеризован как процесс, в котором на каждом более высоком уровне изысканий объем работ и степень их детальности увеличиваются, а площадь, охватываемая изысканиями, становится все меньше и меньше.

Процесс разработки документации на устройство фундаментов является частью общего процесса конструкторского проектирования или может являться частью работ геотехнического проектирования.

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Многоаспектная проблематика, комплексность вопроса проектирования оснований и конструкций здания определяет необходимость использования двух основных подходов – расчетного и экспертно-аналитического.

Расчетный (количественный) подход

Данный подход основанн на выполнении математических расчетов (численных, аналитических и пр.), в строгом соответствии с требованиями нормативной документации по методам предельных состояний. Данный подход является традиционным, применяется преимущественно в несложных проектах зданий с пониженным уровнем ответственности;

Экспертно-аналитический (качественный) подход

Здесь подразумевается обстоятельное изучение и анализ природных и техногенных условий строительства, геологических и гидрогеологических процессов и явлений, архитектурно-планировочных и технических решений проектов, факторов нагрузок и воздействий, применяемых методов расчетов, технологии производства работ, вероятностно-статистических параметров граничных условий и многое другое. Данные работы могут включать экспериментальные исследования – полевые и физические испытания. Экспертно-аналитический подход находит большее применение при решении сложных задач, при проектировании особо ответственных и уникальных зданий и сооружений.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Проект фундамента должен предусматривать множественные факторы строительства – это и геологическое строение участка, и градостроительные факторы окружающей застройки, и архитектурно-планировочные решения здания, и технические решения инженерных систем, и нагрузки, и технология производства работ и пр. Если здание проектируется сверху – вниз, то строится оно снизу – вверх, т.е. вначале, при разработке проекта фундамента, рассматриваются множественные факторы надземных конструкций, потом изучаются геологические условия площадки, и только потом разрабатываются решения подземной части здания и его основания. Такая технология разработки проекта фундамента, безусловно должна учитываться на всех этапах подготовки строительно-монтажных работ.

Не учет технологии проектирования может привести к существенному удорожанию проекта, срыву сроков и даже к провалу проекта.

Разработка технологии является важным этапом в подготовительной работе проектирования. Технология проектирования, последовательность работ, должна учитывать все работы и задачи проектирования, принимать во внимание технические и технологические аспекты их выполнения, должна выявлять наиболее ответственные элементы, предусматривать различные требования участников проекта, должна разрабатываться исходя из наличия существующих ресурсов, возможных потерь и рисков и пр. Разработанная (рассчитанная) технология является основой для построения графика выполнения проектных работ, взаимоувязки различных процессов, ресурсов, а также денежных потоков проекта.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Как правило, проект фундамента входит в общий состав проектной или рабочей документации на строительство или реконструкцию. Но в случае большого объема проектных работ или особых требований Технического задания, результат такой работы может быть выделен в отдельный раздел (том) проектной документации.

В общем случае проект фундамента состоит из текстовой и графической части.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

В России разработка документации на строительство по действующему законодательству, возможна в одну стадию – для объектов индивидуального строительства, как правило, III-го уровня ответственности, а также в две стадии – для зданий и сооружений капитального строительства нормального и особо ответственного уровня. Текстовая часть документации на строительство, как правило, подготавливается на первой стадии, т.е. при подготовке Проектной документации, которая должна разрабатываться строго по требованиям законодательства, например постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.. Как раз проектная документация это та документация, которая проходит обязательную экспертизу – государственную или коммерческую.

Текстовая часть проектной документации конструктивного раздела должна содержать описание проектируемого здания включая объемно-планировочные, а иногда и компоновочные решения, и самое главное, в ней должны находится описание и обоснование принятых конструктивных решений, которые могут состоять из следующих элементов:

- Сведения о данных на основе которых проводилась подготовка документация – исходные данные;

- Информация о действующих и прогнозных значений нагрузок и воздействий на здание, его систему и отдельные элементы. Здесь же приводится оценка расчетных значений нагрузок и их сочетаний;

- Данных о природно-технических условиях территории и площадки строительства, а именно градостроительные условия, требования и ограничения, данные о топографии района и площадки, информацию об инженерно-геологических факторах и гидрогеологических условиях, и так далее;

- Сведения об особых условиях строительства, которые имеют отличия от площадки к площадке. Например, это может быть информация об объектах окружающей застройки – сведения о капитальных строениях и данные о сетях-инженерно-технического обеспечения; информация о режиме технологических нагрузок; данные о специфических грунтах или об опасных природно-технических процессах, и так далее.

- Информация о принятых конструктивных решениях в части конструктивной системы объекта, его элементах, несущих и самонесущих конструкциях. Здесь, как правило, приводятся подробные результаты расчетов обосновывающие принятые решения;

- Сведения о требованиях к производству строительно-монтажных работ и технологии строительства. То есть рекомендации или инструкции к проведению строительных работ или требования к их качеству с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей и надежности строительного объекта.

Расчетно аналитическое обоснование технических решений (расчет оснований и фундаментов), как правило, не отражают в текстовой части. Его предъявляют по требованиям заказчика или эксперта при прохождении проектной документации государственной экспертизы.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть в общем виде может состоять из:

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Наша организация поможет вам разработать проект фундамента для зданий любого назначения (административно-общественные, жилые, промышленные, для частных домов и пр.). За консультацией по вопросу разработки проекта фундамента свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы поможем вам определить вид фундамента оптимальный для вашего объекта (фундаменты глубокого заложения, РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Срок разработки проекта фундамента составляет не менее одной рабочей недели.

Источник: kb-sp.ru

Специальные условия для частных Заказчиков

Профессиональное проектирование фундаментов по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Выполнение расчетов и разработка проектной и рабочей документации.

Гарантия получения положительного заключения государственной строительной экспертизы для объектов капитального строительтва.

Проект фундамента

- Специализация

- Для частного Заказчика

- Для Застройщика

- Под установку оборудования

- Этапы проектирования

- Как заказать?

- Лицензии и свидетельства

- Рекомендации

- Объекты

Фундамент является частью здания и сооружения, которая воспринимают нагрузки от вышележащих строительных конструкций и передает их на грунтовое основание. От выполнения фундаментом своей основной функциональной задачи зависит состояние всего здания в целом и поэтому к проектированию фундаментов нужно подходить с особой ответственностью.

Как и любая несущая строительная конструкция, фундамент должен отвечать требованиям прочности, надежности и устойчивости. Для обеспечения выполнения этих условий разрабатывается проект фундамента.

В зависимости от типа здания и сооружения, его функционального назначения и общей площади объекта проект фундамента в составе раздела «Конструктивных и объемно-планировочных решений» подлежит обязательной проверке органами государственной или вневедомственной строительных экспертиз.

В случае, если проектирование фундамента ведется в два этапа с разработкой «Проекта» и «Рабочей документации». Состав раздела стадии «Проект» соответствует требованиям 87 Постановления РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Источник: reliton.ru